Programmheft herunterladen - Münchner Philharmoniker

Programmheft herunterladen - Münchner Philharmoniker

Programmheft herunterladen - Münchner Philharmoniker

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

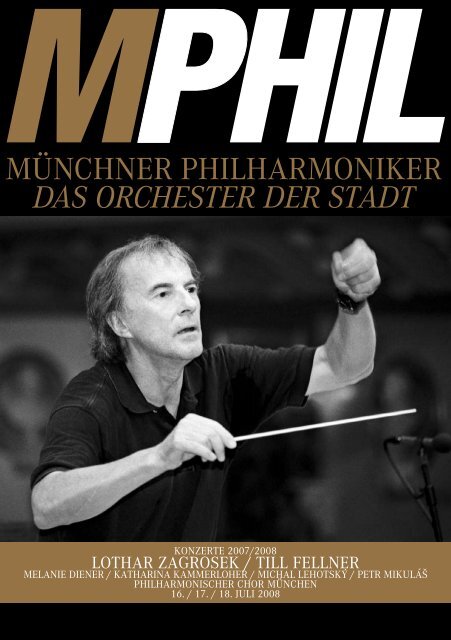

konzerte 2007/2008<br />

Lothar zagrosek / tiLL feLLner<br />

MeLanie Diener / katharina kaMMerLoher / MichaL Lehotsky´ / Petr MikuLásˇ<br />

PhiLharMonischer chor München<br />

16. / 17. / 18. JuLi 2008

MITTWOCH, 16. JULI 2008, 20 UHR<br />

8. ABONNEMENTKONZERT F<br />

DONNERSTAG, 17. JULI 2008, 20 UHR<br />

8. ABONNEMENTKONZERT B<br />

FREITAG, 18. JULI 2008, 20 UHR<br />

8. ABONNEMENTKONZERT C<br />

WOLFGANG AMADEUS MOZART<br />

KONZERT FÜR KLAVIER UND ORCHESTER B-DUR KV 456<br />

1. ALLEGRO VIVACE – 2. ANDANTE UN POCO SOSTENUTO – 3. ALLEGRO VIVACE<br />

LEOSˇ JANÁČEK<br />

„GLAGOLSKÁ MSˇE“ (GLAGOLITISCHE MESSE)<br />

FÜR SOLISTEN, CHOR UND ORCHESTER<br />

1. ÚVOD (EINLEITUNG) – 2. GOSPODI POMILUJ (KYRIE)<br />

3. SLAVA (GLORIA) – 4. VĚRUJU (CREDO)<br />

5. SVET (SANCTUS) – 6. AGNEČE BOZˇIJ (AGNUS DEI)<br />

7. VARHANY SOLO (ORGELSOLO) – 8. INTRADA (AUSKLANG)<br />

LOTHAR ZAGROSEK<br />

DIRIGENT<br />

TILL FELLNER<br />

KLAVIER<br />

MELANIE DIENER<br />

SOPRAN<br />

KATHARINA KAMMERLOHER<br />

MEZZOSOPRAN<br />

MICHAL LEHOTSKY´<br />

TENOR<br />

PETR MIKULÁSˇ<br />

BASS<br />

FRIEDEMANN WINKLHOFER<br />

ORGEL<br />

PHILHARMONISCHER CHOR MÜNCHEN<br />

EINSTUDIERUNG: ANDREAS HERRMANN<br />

KONZERTE 2007/2008<br />

110. SPIELZEIT SEIT DER GRÜNDUNG 1893<br />

GENERALMUSIKDIREKTOR CHRISTIAN THIELEMANN

2<br />

Jörg Handstein<br />

Der Kaiser schrie „Bravo !“<br />

Zu Mozarts Klavierkonzert B-Dur KV 456<br />

Wolfgang Amadeus Mozart<br />

(1756 – 1791)<br />

Konzert für Klavier und Orchester<br />

B-Dur KV 456<br />

1. Allegro vivace<br />

2. Andante un poco sostenuto<br />

3. Allegro vivace<br />

WWW.MPHIL.DE<br />

Lebensdaten des Komponisten<br />

Geboren am 27. Januar 1756 in Salzburg;<br />

gestorben am 5. Dezember 1791 in Wien.<br />

Entstehung<br />

In Mozarts „Verzeichnüss aller meiner<br />

Werke“ ist das Klavierkonzert KV 456<br />

unter dem 30. September 1784 eingetragen,<br />

es entstand also – trotz widriger Umstände –<br />

außerhalb der eigentlichen Konzertsaison.<br />

Das von Leopold Mozart erwähnte „herrliche<br />

Concert, das er für die Paradis nach Paris<br />

gemacht hatte“, scheint ein Auftragswerk<br />

für die seinerzeit berühmte (blinde) Wiener<br />

Pianistin Maria Theresia von Paradis (1759 –<br />

1824) gewesen zu sein. Doch eindeutige Be -<br />

weise gibt es dafür nicht.<br />

Uraufführung<br />

Das genaue Uraufführungsdatum ist un -<br />

bekannt. Eine Aufführung durch Maria<br />

Theresia von Paradis ist nicht dokumen -<br />

tiert. Mozart selbst hat das Konzert am<br />

12. Februar 1785 in Wien in einer „Accademie“<br />

der Sängerin Luisa Mombelli-Laschi<br />

gespielt.

Fastenzeit in Wien<br />

Im schneereichen Winter des Jahres 1785<br />

machte sich Leopold Mozart auf zu seiner<br />

letzten Reise. Für einen 65-jährigen war das<br />

ein beschwerliches Unternehmen. Aber er<br />

wollte noch einmal den <strong>Münchner</strong> Fasching<br />

erleben und dann rechtzeitig zur Fastenzeit<br />

in Wien eintreffen, mit der auch die Konzertsaison<br />

begann. Das Ereignis, das er keinesfalls<br />

verpassen durfte, war das Konzert am<br />

10. Februar, mit dem sein Sohn die eigene<br />

Abonnement-Reihe eröffnete. Zunächst hatte<br />

er ja nicht geglaubt, dass Wolfgang es schaffen<br />

würde, in der umkämpften Wiener Musikszene<br />

Fuß zu fassen. Nun ließ er sich gerne<br />

mit eigenen Augen und Ohren eines Besseren<br />

belehren. Das Eröffnungskonzert, „wo<br />

eine große Versammlung von Menschen<br />

von Rang war“, fand er demgemäß in allem<br />

„unvergleichlich“ und „vortrefflich“. Das<br />

Erste aber, was Leopold Mozart zu berichten<br />

wusste, war, dass Wolfgang 480 Gulden<br />

Miete (das Mehrfache wie für eine Durchschnittswohnung)<br />

für ein „schönes quartier<br />

mit aller zum Hauß gehörigen Auszierung“<br />

zahlte. Er wohnte also überraschend repräsentativ.<br />

In den Kreisen, in denen er verkehrte,<br />

gehörte ein gehobener Lebensstil<br />

eben zum guten Ton. Das Geld spielte da<br />

keine Rolle, und auch mit der Fastenzeit<br />

nahm man es nicht so genau, wie Leopold<br />

Mozart etwas erstaunt zur Kenntnis nahm:<br />

„Es wurde nichts als Fleischspeisen aufgetragen,<br />

das übrige war Fürstlich, am Ende Austern,<br />

das herrlichste Confect und viele Boutellien<br />

Champagner.“<br />

„Bravo Mozart !“<br />

Damit auch das gesellige Musikvergnügen<br />

in der opernfreien Zeit nicht zu kurz kam,<br />

waren sogenannte „Fastenkonzerte“ groß<br />

in Mode, für gewiefte Musiker eine beliebte<br />

Methode, wie Leopold notierte, „erschröcklich<br />

viel Geld einzunehmen“. Bereits im Vor-<br />

jahr hatte Mozart, wie es scheint als Erster,<br />

ein dreiteiliges Abonnement dieser Fastenkonzerte<br />

auf Subskription angeboten – zum<br />

stolzen Preis von 6 Gulden. Vor allem Adelige,<br />

darunter so klingende Namen wie Eszterházy,<br />

Lichnowsky, Schwarzenberg und Lobkowitz,<br />

verzeichnet die Liste. Mozart spielte<br />

also für ein erlesenes, kunstsinniges Publikum.<br />

Auch in Privatpalästen trat er auf,<br />

zudem in „Accademien“ (so nannte man<br />

die in Eigenregie veranstalteten Konzerte)<br />

anderer Musiker. Ein Auftritt Mozarts, der<br />

inzwischen zum Star reüssiert war, hob<br />

den Marktwert jedes Konzerts, und man<br />

darf annehmen, dass er dies kaum umsonst<br />

tat. Allein innerhalb von sechs Wochen im<br />

Frühjahr 1784 spielte er in 22 Konzerten.<br />

Ermutigt durch diesen Erfolg, bot er in der<br />

Fastenzeit 1785 nun schon ein sechsteiliges<br />

Abo an, wirkte aber nach wie vor in „Accademien“<br />

von Kollegen mit. Am dritten Tag seines<br />

Wiener Aufenthalts, also am 12. Februar,<br />

erlebte Leopold Mozart einen solchen Star-<br />

Auftritt seines Sohnes (und hörte dabei das<br />

B-Dur-Konzert KV 456). Mit sichtlichem Stolz<br />

schrieb er darüber der Tochter: „Dein Bruder<br />

spielte ein herrliches Concert, das er für die<br />

Paradis nach Paris gemacht hatte. Ich war<br />

hinten nur 2 Logen von der recht schönen<br />

würtemb: Prinzessin neben ihr entfernt<br />

und hatte das Vergnügen, alle Abwechslungen<br />

der Instrumente so vortrefflich zu hören,<br />

daß mir vor Vergnügen die thränen in den<br />

augen standen. Als dein Bruder weg gieng,<br />

machte ihm der kayser mit dem Hut in der<br />

Hand ein Compl: hinab und schrie bravo<br />

Mozart.“<br />

Kommerz und Kunst<br />

Leider war der begeisterte Kaiser nicht<br />

unschuldig daran, dass Mozarts Glanzzeit<br />

als konzertierender Künstler bald zu Ende<br />

gehen sollte: Die rigorose Reformpolitik von<br />

Joseph II. führte zu innenpolitischen Krisen<br />

und wirtschaftlichen Problemen. Viele Ade-<br />

WWW.MPHIL.DE<br />

3

4<br />

lige kamen nicht mehr nach Wien oder<br />

stellten ihr kulturelles Engagement ein.<br />

Leopold Mozart hatte das Glück, das Wiener<br />

Konzertleben in seiner letzten Blüte zu erleben.<br />

Auf den bunt gemischten Programmen<br />

der „Accademien“ standen vor allem Symphonien,<br />

Arien und Konzerte. Es wirkten<br />

oft mehre re Solisten mit, und wenn Mozart<br />

auftrat, waren seine Klavierkonzerte natürlich<br />

die Hauptattraktion. Aber im Gegensatz<br />

zum heutigen Musikbetrieb wollte man nur<br />

Neues hören, niemand hätte einen Gulden<br />

für „Repertoire“ bezahlt. „Da muß man also<br />

schreiben,“ hieß die einfache Konsequenz<br />

für Mozart. So entstanden von 1784 bis 1786<br />

zwölf von insgesamt 21 Konzerten für Klavier<br />

und Orchester, sechs davon allein im<br />

Jahr 1784. Wenn man bedenkt, dass Mozart<br />

an sich genug mit seinen Auftritten zu tun<br />

hatte und am Vormittag auch noch unterrichtete,<br />

erscheint dies nahezu unglaublich.<br />

Denn er schrieb ja keineswegs „von der<br />

Stange“, sondern schuf bekanntlich individuelle<br />

Werke, die zum Kostbarsten gehören,<br />

was die Menschheit besitzt. Und das aus dem<br />

bloßen Antrieb, vor einem unersättlichen Publikum<br />

„nothwendig Neue Sachen spiellen“ zu<br />

müssen ! Noch fiel Instrumentalmusik nicht<br />

unter einen emphatischen Kulturbegriff –<br />

der Musiker produzierte in gewissem Sinn<br />

für den freien Markt der „Unterhaltungsbranche“.<br />

Aber unter einma ligen Bedingungen,<br />

und nur für kurze Zeit, ging hier ein<br />

kommerzieller Konzertbetrieb Hand in Hand<br />

mit einer gewissen „Serienproduktion“ von<br />

großer Kunst. Nachdem Mozart mit der Krise<br />

allmählich sein Publikum verloren hatte, gab<br />

es kaum noch einen Anlass, Klavierkonzerte<br />

zu schreiben.<br />

Symphonische Klangbühne<br />

Mit den ab 1784 entstandenen Werken<br />

steigerte Mozart nicht nur seine Produk -<br />

tion, sondern auch, verglichen mit seinen<br />

ersten Wiener Klavierkonzerten, den künst-<br />

WWW.MPHIL.DE<br />

lerischen Anspruch. Schon das erste jener<br />

Serie, das im Februar entstandene Konzert<br />

in Es-Dur KV 449, lässt aufhorchen in seinem<br />

hohen, dramatisch bewegten Tonfall.<br />

Der Geist von Mozarts Musiktheater zieht<br />

ein, die Beziehung zwischen dem Solisten<br />

und einem zu nehmend selbstständig agierendem<br />

Orches ter vertieft sich, der Satz<br />

wird komplexer. Aber noch genügt prinzipiell<br />

das Streichquartett zur Begleitung<br />

des Klaviers, die Bläserstimmen sind nur<br />

„ad libitum“. Diese eher karge Orchesterbegleitung<br />

„à quattro“ (die eine kommerzielle<br />

Verbreitung begünstigte) war beim<br />

Klavierkonzert die Regel, an die sich auch<br />

Mozart bislang gehalten hatte. Das ändert<br />

sich mit den folgenden Konzerten, die nun,<br />

wie Mozart erklärte, „ganz mit blasinstrumenten<br />

obligirt sind“. Geradezu programmatisch<br />

beginnt das B-Dur-Konzert KV 450<br />

mit obligaten Oboen und Fagotten, die nun<br />

also voll am thematischen Geschehen beteiligt<br />

sind. Auch das Konzert KV 456 führt die<br />

noch um eine Flöte erweiterten Bläser, ob -<br />

wohl es konventionell von den Streichern<br />

eröffnet wird, sofort auffällig vor: Als ge -<br />

schlossene Gruppe betreten sie, das signalhafte<br />

Thema aufgreifend, die Klangbühne,<br />

dann teilen sie sich auf und spielen sich mit<br />

dem zweiten Thema lebhaft konzertierend in<br />

den Vordergrund. In dem zweiten, durchführungsartigen<br />

Solo des Klaviers sind es ausschließlich<br />

die Blasinstrumente, die in wechselnden<br />

Kombinationen den thematischen<br />

Faden weiterspinnen.<br />

„Abwechslungen der Instrumente“<br />

Der Schritt zum symphonischen Begleitorchester<br />

ist getan. Neben der erweiterten<br />

Farbpalette bietet es die Möglichkeit, einen<br />

musikalischen Ablauf auf verschiedene Instrumentengruppen<br />

zu verteilen und damit<br />

dialogisch in Szene zu setzen. Dem Klavier<br />

als Individuum steht also keineswegs eine<br />

Art Chor, ein geschlossenes Kollektiv gegen-

Joseph Lange: Unvollendetes Portrait<br />

Wolfgang Amadeus Mozarts am<br />

Klavier (um 1783)

6<br />

über. Der Solist spielt zwar die Hauptrolle,<br />

aber er tritt in ein Geschehen ein, das in<br />

Form der plastisch gestalteten Themen bereits<br />

individuell belebt ist. Mit seinen revolutionären<br />

Bläserpartien riskierte Mozart einiges:<br />

Nicht nur, weil seine reiche Begleitung in<br />

Opern bisweilen als „überladen“ kritisiert<br />

wurde, sondern auch weil sie ungewohnt<br />

schwer waren. Bei einem mittelmäßigen<br />

Orchester und zuwenig Probenzeit drohte<br />

dann, wie ein Kritiker formulierte, „ein jämmerliches<br />

Geheule, das einem die Zähne<br />

klappern macht“. In Mozarts Wiener „Accademien“<br />

schien es jedoch zu funktionieren.<br />

Dass sein Vater an den „Abwechslungen der<br />

Instrumente“ solches Vergnügen empfand,<br />

dass ihm „die thränen in den augen standen“,<br />

zeigt, wie intensiv diese Neuerungen<br />

wirken konnten.<br />

Thematischer Reichtum<br />

Heute steht KV 456 etwas im Schatten der<br />

großen Konzerte, die Mozart noch schreiben<br />

sollte. Es ist sicher kein so spektakuläres<br />

Werk wie etwa die beiden Moll-Konzerte KV<br />

466 und 491 – eher ein fein geschmiedetes<br />

Schmuckstück, das seine Kostbarkeit nicht<br />

prunkvoll zur Schau stellt. Schon das erste<br />

Orchesterritornell verblüfft durch seinen<br />

thematischen Reichtum. Motivisch gearbeitet<br />

wie im folgenden Konzert wird hier nicht.<br />

Das marschartige Eingangsthema, ein Lieblingsmotiv<br />

Mozarts, liefert nur einen ersten<br />

Impuls, dann sprudeln, schon im Nachsatz<br />

des Themas, immer neue Motive und Einfälle.<br />

All diese Gestalten sind voll inneren<br />

Lebens und heben sich äußerst plastisch<br />

voneinander ab. Aber trotz teilweise dramatischer<br />

Kontraste sprießt alles wie organisch<br />

auseinander hervor, subtile Bezüge halten<br />

das thematische Netz zusammen. Auch das<br />

Klavier, das weitere neue Ideen beiträgt, ist<br />

in diesen Prozess eingebunden, ohne auf<br />

brillante Spielfiguren verzichten zu müssen.<br />

Im Andante, dem ersten Moll-Mittelsatz seit<br />

WWW.MPHIL.DE<br />

dem genialen Frühwerk KV 271, beleuchten<br />

die fünf Doppelvariationen das Thema in un -<br />

glaublich vielfältigen Farben und Schattierungen.<br />

Die Melodie selbst erscheint zunächst<br />

ganz schlicht, in ihrer Traurigkeit wie erstarrt,<br />

dann belebt sich ihr schmerzlicher Ausdruck,<br />

und der harmonisch vielschichtige Satz leuchtet<br />

in die Tiefe einer dunklen Empfindungswelt.<br />

Umso aufgeräumter klingt das Finale,<br />

in seiner Dreiklangs melodik eine typische<br />

„Jagdmusik“. Nach etwa dreieinhalb Minuten<br />

schlagen auch hier emotionale Wo gen hoch,<br />

die Tonart schwankt und kippt ins fremde<br />

h-Moll. Für dramatische Unruhe sorgt auch<br />

die fast schon polyrhythmische Überlagerung<br />

des 6/8-Taktes durch einen 2/4- Takt. Doch<br />

dann setzt sich das muntere Spiel ungetrübt<br />

fort bis zum Schluss, der nach der virtuosen<br />

Solokadenz noch einmal mit „Abwechslungen<br />

der Instrumente“ vergnügt.

Nicole Restle<br />

„Weder Greis, noch gläubig“<br />

Zu Leosˇ Janáč eks „Glagolitischer Messe“<br />

Leosˇ Janáč ek<br />

(1854 – 1928)<br />

„Glagolská msˇe“ (Glagolitische Messe)<br />

für Solisten, Chor und Orchester<br />

1. Úvod (Einleitung)<br />

2. Gospodi pomiluj (Kyrie)<br />

3. Slava (Gloria)<br />

4. Vě ruju (Credo)<br />

5. Svet (Sanctus)<br />

6. Agneč e Bozˇij (Agnus Dei)<br />

7. Varhany solo (Orgelsolo)<br />

8. Intrada (Ausklang)<br />

Posthume, nach Janáč eks Tod revidierte<br />

Fassung von 1929<br />

Lebensdaten des Komponisten<br />

Geboren am 3. Juli 1854 in Hukvaldy (Hochwald,<br />

Bezirk Místek / Mähren); gestorben<br />

am 12. August 1928 in Moravská Ostrava<br />

(Mährisch-Ostrau / Mähren).<br />

Entstehung<br />

Entstanden vom 2. August bis 15. Oktober<br />

1926 im Kurort Luhačovice / Mähren unter<br />

Benutzung einer aus dem 9. Jahrhundert<br />

stammenden altkirchenslawischen Fassung<br />

des Ordinarium Missae, die Josef Vajs 1920<br />

aus der alten „glagolitischen“ Schrift in lateinische<br />

Schriftzeichen übertragen hatte; das<br />

Orgelsolo wurde Anfang Dezember 1926<br />

nachkomponiert, letzte Änderungen nahm<br />

Janáč ek im November 1927 vor. Der Komponist<br />

dachte nicht an eine liturgische Verwendung<br />

in Kirchen, sondern vielmehr an Aufführungen<br />

im Freien: „Ich wollte hier den<br />

Glauben an die Gewissheit der Nation nicht<br />

auf religiöser, sondern auf der sittlichen,<br />

felsenfesten Grundlage festhalten, die<br />

Gott zum Zeugen anruft.“<br />

Widmung<br />

„Seiner Eminenz Dr. Leopold Prečan gewidmet,<br />

Erzbischof von Olmütz“: Er hatte am<br />

11. Juli 1926 an der Feier zur Enthüllung<br />

der Gedenktafel an Janáč eks Geburtshaus<br />

in Hukvaldy teilgenommen und Janáč ek<br />

zur „Glagolitischen Messe“ angeregt.<br />

Uraufführung<br />

Am 5. Dezember 1927 in Brno (Brünn) im<br />

Konzertsaal „Stadion“ (Orchester des Brünner<br />

Nationaltheaters und Chor des Brünner<br />

Konzertvereins „Beseda“ unter Leitung von<br />

Jaroslav Kvapil; Solisten: Alexandra Čvanová,<br />

Sopran, Marie Hlousˇková, Alt, Stanislav Tauber,<br />

Tenor, Ladislav Němeček, Bass, und<br />

Bohumil Holub, Orgel).<br />

WWW.MPHIL.DE<br />

7

8<br />

Tschechischer Nationalkomponist<br />

Als Leosˇ Janáč ek 1926 im Alter von 72 Jahren<br />

seine „Glagolitische Messe“ schrieb, stand<br />

er auf der Höhe seines Ruhms. Er war der<br />

tschechische Nationalkomponist schlechthin.<br />

Lange hatte er um Erfolg und Ruhm gerungen.<br />

Erst als 62-jähriger, nach dem überwältigenden<br />

Triumph seiner Oper „Jenu fa“ 1916,<br />

wurde er von einem breiten Publikum wahrgenommen.<br />

Radikaler und kompromissloser<br />

als die beiden anderen großen tschechischen<br />

Komponisten, Antonín Dvorˇák und Bedrˇich<br />

Smetana, hatte er sich von der romantischen<br />

Tonsprache des 19. Jahrhunderts abgewandt<br />

und eine ganz eigene persönliche Ausdrucksweise<br />

gefunden. Inspiriert von der mährischen<br />

Volksmusik, die er eingehend studierte, und<br />

der tschechischen Sprache entwickelte er<br />

seine „Theorie der Sprachmelodie“, die zur<br />

Grundlage seiner Kompositionen wurde. Er<br />

war der Meinung, dass sich alle melodischen<br />

und harmonischen Strukturen aus dem Rhythmus<br />

und dem Tonfall der Sprache ergeben.<br />

Blick in die Seele<br />

„Für mich hat die Musik so, wie sie aus den<br />

Instrumenten klingt, aus der Literatur, und<br />

wenn es selbst Beethoven oder wer immer<br />

ist – wenig Wahrheit. Töne, der Tonfall der<br />

menschlichen Sprache, jedes Lebewesens<br />

überhaupt, hatten für mich die tiefste Wahrheit.<br />

Und sehen Sie, dies war mein Lebensbedürfnis.<br />

Sprachmelodien sammle ich vom<br />

Jahr 1879 an – wissen Sie, das sind meine<br />

Fensterchen in die Seele – und was ich betonen<br />

möchte: gerade für die dramatische Musik<br />

hat dies große Bedeutung“, resümierte Leosˇ<br />

Janáč ek 1928, nur wenige Monate vor seinem<br />

Tod, in einem Interview. Sein Gespür<br />

für den Tonfall und die ihm zugrundeliegende<br />

Stimmung eines Menschen machte ihn zu<br />

einem idealen Opernkomponisten, der mit<br />

seinen Bühnenwerken „Katja Kabanova“,<br />

„Das schlaue Füchslein“, „Die Sache Mak-<br />

WWW.MPHIL.DE<br />

ropoulos“ und „Aus einem Totenhaus“<br />

den Nerv der tschechischen Seele traf.<br />

Aber auch auf dem Gebiet der Instrumentalmusik<br />

gelang es ihm, Unkonventionelles<br />

zu schaffen. Nur in einem Bereich war er<br />

noch nicht hervor getreten: in der geistlichen<br />

Musik. Dabei hatte er, der Sohn eines Organisten,<br />

in seinen Anfangsjahren eine Reihe<br />

von Kirchenmusikwerken komponiert. Neben<br />

mehreren Kantaten in lateinischer und tschechischer<br />

Sprache entstanden auch zwei Messen,<br />

die im Jahr 1901 geschriebene Messe<br />

in B-Dur für gemischten Chor und Orgel<br />

nach der „Messe pour orgue“ von Franz<br />

Liszt, die in ihrer Melodik und Harmonik<br />

noch sehr romantisch wirkt, und die unvollendet<br />

gebliebene Messe in Es-Dur für Soli,<br />

Chor und Or gel aus dem Jahr 1908, die stilistisch<br />

bereits sehr viel moderner erscheint.<br />

Beiden Werken gemeinsam ist die Schlichtheit<br />

des musikalischen Satzes sowie die<br />

kurze und knappe Behandlung des Textes.<br />

Auf den Spuren Cyrills<br />

und Methods<br />

Die Anregung, eine große, bedeutende Messe<br />

zu komponieren, erhielt Janáč ek von Leopold<br />

Prečan, dem Erzbischof von Olmütz und späteren<br />

Widmungsträger der „Glagolitischen<br />

Messe“. Im Sommer 1921 hatten sich die beiden<br />

in Hukvaldy, dem Geburtsort des Komponisten,<br />

über den schlechten Zustand der<br />

damaligen Kirchenmusik unterhalten, und<br />

der Erzbischof meinte daraufhin, Janáč ek<br />

solle doch diesbezüglich irgendetwas Großartiges<br />

schreiben. Allerdings war der Komponist,<br />

dessen nationalistische Einstellung<br />

an Fanatismus grenzte, nicht bereit, einen<br />

lateinischen Text zu vertonen. Ein Schüler<br />

machte ihn auf einen altslawischen Mess -<br />

text aufmerksam, der 1920 in der Zeitschrift<br />

„Cyril“ veröffentlicht worden war. Dieser<br />

Text geht zurück auf die beiden Glaubensapostel<br />

Cyrill und Method, zwei aus Mazedonien<br />

stammende Missionare, die im Auftrag

Leosˇ Janáč ek (um 1924)

10<br />

des byzantinischen Kaisers im 9. Jahrhundert<br />

nach Mähren kamen, um sich in dieser<br />

Region der Pflege des Kirchengesetzes und<br />

der slawischen Sprache zu widmen. Um das<br />

Slawische notieren zu können, entwickelten<br />

sie eine spezielle, vom griechischen Alphabet<br />

abgeleitete Schrift, die sogenannte „Glagoliza“.<br />

Der Begriff „glagolitisch“ bezieht sich<br />

also strenggenommen auf diese altslawische<br />

Schrift, nicht auf den altslawischen Text.<br />

Dass Janáč ek seinem Werk den Titel „Glagolská<br />

msˇe“ gegeben hat, wird in der Literatur<br />

meist als Nachlässigkeit des Komponisten<br />

gedeutet. Jüngere Forschungen ergaben<br />

jedoch, dass man zu Beginn des 20. Jahrhunderts<br />

unter „glagolitisch“ auch den Kulturraum<br />

verstand, in dem der slawische Messtext<br />

verbreitet war. Immerhin gab es zu<br />

jener Zeit eine Reihe von slawischen Komponisten,<br />

die ihre Messvertonungen mit<br />

dem Zusatz „glagolitisch“ versehen haben.<br />

Patriotisches Werk<br />

Der altslawische Text entsprach so ganz<br />

Janáč eks nationaler Gesinnung. Wie er in<br />

einem Interview darlegte, ist seine Messe<br />

ein patriotisches, kein religiöses Bekenntnis.<br />

Eine Hommage an die noch junge tschechische<br />

Republik, die 1918 gegründet worden<br />

war: „Ich wollte hier den Glauben an die<br />

Gewissheit der Nation nicht auf religiöser,<br />

sondern auf der sittlichen, felsenfesten<br />

Grundlage festhalten, die Gott zum Zeugen<br />

anruft.“ Keine andere Sichtweise lässt er<br />

gelten. Die Bemerkung eines Brünner Kritikers,<br />

das Werk zeuge von dem festen Glauben<br />

eines alten Mannes, ärgerte Janáč ek so<br />

sehr, dass er dem Autor kurz und bündig<br />

erwiderte: „Weder Greis, noch gläubig“.<br />

Bruch mit der Tradition<br />

Bewusst verzichtet Janáč ek auf alles, was<br />

bislang typisch für geistliche Kompositionen<br />

war: fugierte und imitatorische Stimmfüh-<br />

WWW.MPHIL.DE<br />

rung, tonmalerische Wortausdeutung und<br />

ausschweifende Melismatik. Auch wenn er<br />

sich von musikalischen Traditionen abwendet,<br />

um etwas ganz Eigenes, Ursprüngliches<br />

zu schaffen, so trägt er doch den liturgischen<br />

Gegebenheiten Rechnung. So will es die slawische<br />

Überlieferung, dass die Messe mit<br />

einer fanfarenartigen Intrada beginnt und<br />

schließt, und auch das Orgelsolo nach dem<br />

„Agnus Dei“ entspringt der gottesdienstlichen<br />

Praxis. Neben dem Chor und den Vokalsolisten,<br />

deren Stimmen ganz syllabisch aus dem<br />

Sprachduktus entwickelt sind, kommt dem<br />

Orchester als Träger der musikalischen<br />

Stimmung eine große Bedeutung zu.<br />

Motiv als Keimzelle<br />

Charakteristisch für Janáč eks ausgereiften<br />

Stil ist, dass er mit kleinteiligen Motiven<br />

arbeitet. Diese Motive verwendet er auf mehreren<br />

Ebenen. Sie bestimmen die melodische<br />

Gestalt der Themen, gleichzeitig werden sie<br />

rhythmisch variiert und verändert als ostinate<br />

Begleitfiguren eingesetzt. Kurz, prägnant<br />

und straff organisiert – dadurch erhält<br />

seine Musik eine ungeheure dramatische<br />

Schlagkraft. Die einzelnen Motive sind in<br />

ihren Intervallstrukturen miteinander verwandt,<br />

und doch bildet jedes für sich ein<br />

eigenständiges Element. Bereits in der Einleitung<br />

setzt Janáč ek diese Technik wirkungsvoll<br />

ein. Aus den markanten Fanfarenrufen<br />

der Hörner und Trompeten, die diesen Satz<br />

eröffnen, leitet er die lebhaften, ostinaten<br />

Achtelfiguren der Streicher ab, die den klanglichen<br />

Teppich der Introduktion bilden. Das<br />

Fanfarenthema ist übrigens eine Reminiszenz<br />

an Smetanas Oper „Libusˇe“ und an<br />

seine eigene „Sinfonietta“, die Janáč ek kurz<br />

vor der Messe komponiert hat. Jener eben<br />

beschriebene Kompositionsstil zieht sich<br />

durch alle Sätze, angefangen vom „Kyrie“<br />

und „Gloria“ über das „Credo“, „Sanctus“<br />

und „Agnus Dei“ bis hin zu dem abschließenden<br />

Orgelsolo und der Intrada.

Leosˇ Janáč ek neben Jan Masaryk<br />

(rechts außen) in London<br />

(um 1926)

12<br />

Musikalischer Dom<br />

Trotz der strukturellen Gemeinsamkeiten<br />

legt Janáč ek in jeden einzelnen Satz einen<br />

individuellen klanglichen Ausdruck. Dem<br />

düsteren mit einem Solo der Bassklarinette<br />

beginnenden „Kyrie“ („Gospodi pomiluj“)<br />

folgt ein freudiges „Gloria“ („Slava“), in dem<br />

hohe Streicherklänge den Himmel zum Strahlen<br />

bringen; gleichzeitig unterstreichen Pauken-<br />

und Bläserfanfaren die Majestät Gottes.<br />

Demutsvoll zurückgenommen erklingt das<br />

„Credo“ („Věruju“) des Glaubensbekenntnisses.<br />

Bedrohlich wirkende Trillerketten, aber<br />

auch folkloristisch anmutende Melodiewendungen<br />

prägen die sen Satz. Das ausgedehnte<br />

Orchesterzwischenspiel und das Orgelsolo<br />

vor den Worten „Gekreuzigt, gemartert und<br />

begraben“ („Raspet zˇe zany“) wird in der<br />

Literatur dahingehend interpretiert, dass<br />

Janáč ek hier einzelne Stationen aus dem<br />

WWW.MPHIL.DE<br />

Der Maßstab<br />

für höchste Qualität.<br />

Das Beste für den<br />

gehobenen Anspruch.<br />

Leben Christi illus triert. Himmlisch entrückt,<br />

in Harfen-, Streicher- und Celestaklänge<br />

getaucht, gibt sich das „Sanctus“<br />

(„Svet“). Der flehentlichen, immer expressiver<br />

werdenden Bitte „Lamm Gottes, er -<br />

barme dich unser“ („Agneče Bozˇij“) schließt<br />

sich ein Orgelsolo an, dessen wildes, an eine<br />

Passa caglia erinnerndes Ostinatomotiv auf<br />

das Orgelsolo im „Credo“ verweist, ehe die<br />

Messe in der imposanten „Intrada“ ihren<br />

Abschluss findet. „In nebelhaften Fernen<br />

wuchs mir ein Dom in die riesenhafte Größe<br />

der Berge und des darüber gewölbten Himmels;<br />

mit ihren Glöckchen läutete in ihm<br />

eine Schafherde. Im Tenorsolo höre ich<br />

irgendeinen Hohepriester, im Sopran ein<br />

Mädchen – einen Engel, im Chor unser<br />

Volk. Kerzen, hohe Tannen im Walde, von<br />

Sternen angezündet; und in der Zeremonie,<br />

dort irgendwo, die Vision des Fürsten – des<br />

hl. Wenzel. Und die Sprache der Glaubens-<br />

Willkommen Essex<br />

steinway designed pianos jetzt in allen klassen.<br />

Lernen Sie die<br />

„Family of Steinway-Designed Pianos“ kennen.<br />

Gerne informieren wir Sie über die einzelnen Marken.<br />

Schicken Sie einfach diesen Coupon an:<br />

Landsberger Str. 336 · 80687 München-Laim<br />

Tel. 089 / 546 797-0 · www.steinway-muenchen.de<br />

MPhil07/08<br />

NEU<br />

Das leistungsstarke<br />

Instrument für alle Einsteiger.<br />

Bitte senden Sie mir Informationsmaterial<br />

folgender Marken zu:<br />

Steinway & Sons Boston<br />

Essex Sonstiges: _________________<br />

Name: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Adresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

Telefon: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

#

oten Cyrill und Method.“ Diese Gedanken<br />

gingen Janáč ek durch den Kopf, als er in<br />

dem kleinen mährischen Kurort Luhačovice<br />

saß und seine Messe an weniger als drei<br />

Abenden ausarbeitete. In jener ersten, fast<br />

im Rausch hingeworfenen Version der Messe<br />

verwendete der Komponist auch einige Passagen<br />

aus seiner unvollendeten Es-Dur-Messe.<br />

Allerdings war Janáč ek mit dieser Urfassung<br />

nicht zufrieden. Bis zu seinem Tode 1928<br />

änderte und revidierte er immer wieder. So<br />

eliminierte er auch all’ jene Stellen, die an<br />

seine früheren Messkompositionen erinnerten.<br />

Welterfolg<br />

Janáč eks „Glagolitische Messe“ erregte<br />

sofort Aufsehen. Schon die Uraufführung<br />

am 5. Dezember 1927 in Brünn war ein<br />

Erfolg – obwohl die musikalischen Möglichkeiten<br />

des dortigen Chors und Orchesters<br />

nicht optimal waren. Das hatte vor allem<br />

zwei Gründe: Zum einen war die Besetzung<br />

nicht ausreichend, zum anderen erschienen<br />

den Ausführenden die technischen Schwierigkeiten<br />

zu hoch. Janáč ek suchte zu helfen,<br />

so gut er konnte. Während der Proben hatte<br />

er bereits die schwierigsten Stellen geändert<br />

und versucht, es den Mitwirkenden leichter<br />

zu machen. Trotz der Erleichterung stellte<br />

die Messe hohe Anforderungen an Sänger<br />

und Instrumentalisten. Im April 1928 wurde<br />

das Stück von der Tschechischen Philharmonie<br />

im Prager Smetana-Saal gegeben. Der<br />

Komponist sprach von einer „Musteraufführung“,<br />

die für ihn in jeder Hinsicht vollkommen<br />

war. Bereits ein knappes Jahr später<br />

fand die deutsche Erstaufführung in Berlin<br />

statt – unter Alexander Zemlinsky. Es folgten<br />

Konzerte in Genf, London und New York. Die<br />

Welt war neugierig auf Janáč eks Messe. Man<br />

erkannte sogleich, dass Janáč ek etwas noch<br />

nie zuvor da Gewesenes geschaffen hat –<br />

unorthodox, opernhaft, pantheistisch. „Das<br />

ist Gott auf den Feldern gesucht“, hieß es in<br />

einer Rezension der „Gazette de Lausanne“.<br />

Und der Wiener „Anbruch“ schrieb: „Eine<br />

fröhliche Messe sollte es werden, erzählt<br />

Janáč ek. Immer schon hat es ihn gewurmt,<br />

dass Messen so traurig sind. Und hier finden<br />

wir denn eine Vertonung, die uns einen Himmel<br />

voll Freude und Glanz vorzaubert, einen<br />

Himmel, in dem alles zum Preise des Herrn<br />

singt und tanzt, und in dem selbst Petrus<br />

und die bärtigen Propheten die feierlichen<br />

Gewänder raffen und über Wolken und schelmische<br />

Wölkchen zu tanzen beginnen: und<br />

dazu auf echt böhmisch.“<br />

WWW.MPHIL.DE<br />

13

14<br />

GLAGOLSKÁ MSˇE<br />

I. Úvod (Orchestr)<br />

II. Gospodi pomiluj<br />

Gospodi pomiluj,<br />

Chrste pomiluj,<br />

Gospodi pomiluj !<br />

III. Slava<br />

Slava vo vysˇńich Bogu i na zeml’i mir<br />

člověkom blagovol’enija.<br />

Chvalim Te, blagoslovl’ajem Te, klańajem Ti<br />

se, slavoslovim Te, Bozˇe. Chvali vozdajem<br />

Tebě velikyje radi slavy tvojeje.<br />

Bozˇe, otče vsemogyj, Gospodi, Synu<br />

jedinorodnyj, Isuse Chrste !<br />

Gospodi Bozˇe, Agneče Bozˇij, Synu Oteč !<br />

Vzeml’ej grěchy mira, pomiluj nas,<br />

primi mol’enija nasˇa !<br />

Sědej o desnuju Otca,<br />

pomiluj nas !<br />

Jako Ty jedin svět, Ty jedin Gospod,<br />

Ty jedin vysˇńij, Isuse Chrste.<br />

Vo slavě Boga, so Svetym Duchom<br />

vo slavě Otca.<br />

Amin.<br />

IV. Věruju<br />

Věruju v jedinogo Boga, Otca vsemogusˇtago,<br />

tvorca nebu i zeml’i, vidimym vsˇem i<br />

nevidimym.<br />

Amin, Amin.<br />

Věruju, věruju !<br />

I v jedinogo Gospoda Isusa Chrsta,<br />

Syna Bozˇja jedinorodnago, i ot Otca<br />

rozˇdenago prězˇde vsěch věk.<br />

Boga ot Boga, Svět ot Světa, Boga istinna<br />

ot Boga istinnago, rozˇdena, ne stvor’ena,<br />

jedinosusˇtna Otcu, jimzˇe vsja bysˇe.<br />

Izˇe nas radi člověk i radi nasˇego spasenja<br />

snide s nebes i voplti se ot Ducha Sveta iz<br />

Marije děvy.<br />

WWW.MPHIL.DE<br />

GLAGOLITISCHE MESSE<br />

I. Einleitung (Orchester)<br />

II. Kyrie<br />

Herr, erbarme dich,<br />

Christe, erbarme dich,<br />

Herr, erbarme dich !<br />

III. Gloria<br />

Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf<br />

Erden den Menschen, die guten Willens sind.<br />

Wir loben dich, wir preisen dich, wir beten<br />

dich an, wir verherrlichen dich, Gott. Wir<br />

danken dir ob deiner großen Herrlichkeit.<br />

Gott, allmächtiger Vater, Herr, eingeborener<br />

Sohn, Jesus Christus !<br />

Herr und Gott, Lamm Gottes, Sohn des Vaters !<br />

Der du die Sünden der Welt trägst, erbarme<br />

dich unser, erhöre unser Flehen !<br />

Der du sitzest zur Rechten des Vaters,<br />

erbarme dich unser !<br />

Denn du allein bist heilig, du allein bist der<br />

Herr, du allein bist der Höchste, Jesus Christus.<br />

In der Herrlichkeit Gottes, mit dem Heiligen<br />

Geist in der Herrlichkeit des Vaters.<br />

Amen.<br />

IV. Credo<br />

Ich glaube an den einen Gott, den allmächtigen<br />

Vater, Schöpfer des Himmels und der<br />

Erde, aller sichtbaren und unsichtbaren<br />

Dinge.<br />

Amen, Amen.<br />

Ich glaube, ich glaube !<br />

Und an den einen Herrn Jesus Christus,<br />

Gottes eingeborenen Sohn, aus dem Vater<br />

geboren vor aller Zeit.<br />

Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott<br />

vom wahren Gott, gezeugt, nicht geschaffen,<br />

eines Wesens mit dem Vater, durch den alles<br />

erschaffen ist.<br />

Der für uns Menschen und um unseres<br />

Heiles willen herabstieg vom Himmel und<br />

Fleisch geworden ist durch den Heiligen<br />

Geist und die Jungfrau Maria.

Věruju, věruju !<br />

Raspet zˇe zany, mučen i pogreben byst.<br />

I voskrse v tretij den po Pisaniju.<br />

I vzide na nebo, sědit o desnuja Otca.<br />

I paky imat priti sudit zˇyvym mrtvym so<br />

slavoju, jegozˇe česarstviju nebudet konca.<br />

Věruju, věruju !<br />

I v Ducha Svetago, Gospoda i<br />

zˇivototvoresˇtago, ot Otca i Syna ischodesˇtago.<br />

S Otcem zˇe i Synom kupno poklańajema<br />

i soslavima, izˇe glagolal jest Proroky.<br />

I jedinu svetuju katoličesku i apostolsku<br />

crkov.<br />

I spovědaju jedino krsˇčenije votpusˇčenije<br />

grěchov.<br />

I čaju voskrsenija mrtvych<br />

i zˇivota budusˇctago věka.<br />

Amin.<br />

V. Svet<br />

Svet, svet, svet, Gospod, Bog Sabaoth !<br />

Plna sut nebesa zem slavy tvojeje !<br />

Blagoslovl’en gredyj vo ime Gospodńe.<br />

Osanna vo vysˇńich !<br />

VI. Agneče Bozˇij<br />

Agneče Bozˇij, pomiluj nas !<br />

Agneče Bozˇij, vzeml’ej grěchy mira,<br />

pomiluj nas !<br />

VII. Varhany solo<br />

VIII. Intrada (Orchestr)<br />

Ich glaube, ich glaube !<br />

Er wurde für uns gekreuzigt, gemartert und<br />

begraben.<br />

Und er ist auferstanden am dritten Tag,<br />

gemäß der Schrift.<br />

Und er ist aufgefahren zum Himmel, sitzend<br />

zur Rechten des Vaters.<br />

Und von dannen wird er wiederkommen in<br />

Herrlichkeit, zu richten die Lebendigen und<br />

die Toten, und seines Reiches wird kein Ende<br />

sein.<br />

Ich glaube, ich glaube !<br />

Und an den Heiligen Geist, den Herrn und<br />

Lebensspender, der vom Vater und vom Sohn<br />

ausgeht.<br />

Er wird mit dem Vater und dem Sohn<br />

zugleich angebetet und verherrlicht, er hat<br />

gesprochen durch die Propheten.<br />

Und an eine heilige katholische und<br />

apostolische Kirche.<br />

Und ich bekenne die eine Taufe zur<br />

Vergebung der Sünden.<br />

Und ich erwarte die Auferstehung der Toten<br />

und das Leben der zukünftigen Welt.<br />

Amen.<br />

V. Sanctus<br />

Heilig, heilig, heilig, Herr, Gott Sabaoth !<br />

Himmel und Erde sind voll deines Ruhms !<br />

Gesegnet sei, der da kommt<br />

im Namen des Herrn.<br />

Hosanna in der Höhe !<br />

VI. Agnus Dei<br />

Lamm Gottes, erbarme dich unser !<br />

Lamm Gottes, das du die Sünde der Welt<br />

trägst, erbarme dich unser !<br />

VII. Orgelsolo<br />

VIII. Intrada (Orchester)<br />

WWW.MPHIL.DE<br />

15

16<br />

Leosˇ Janáč ek<br />

„Glagolitische Messe“<br />

Warum hast du sie komponiert ?<br />

Es strömt, strömt der Luhačovicer Regen. Aus dem Fenster schaust du in den finsteren Berg<br />

Komonec.<br />

Wolken wälzen sich, der Sturm zerreißt und zerstreut sie.<br />

Genau so, wie vor einem Monat, dort vor der Hukvalder Schule. Wir standen im Regen.<br />

Und neben mir ein hoher kirchlicher Würden träger. 1<br />

Dichter und dichter bewölkt es sich. Du schaust schon in die finstere Nacht; Blitze zerschneiden<br />

sie.<br />

Du schaltest das blinkende elektrische Licht an der hohen Decke ein.<br />

Nichts anderes als das stille Motiv eines verzweifelten Sinnes in den Worten „Herr, erbarme<br />

dich“ skizzierst du.<br />

Nichts anderes als den Freudenruf „Ehre sei Gott“.<br />

Nichts anderes als den herzzerreißenden Schmerz im Motiv „Für uns gekreuzigt, gemartert<br />

und begraben“.<br />

Nichts anderes als die Härte des Glaubens und Schwures im Motiv „Ich glaube“.<br />

Und das Ende aller Begeisterung und Gemütserregung im Motiv „Amen, Amen“.<br />

Die Größe der Heiligkeit in den Motiven „Heilig, heilig“ und „Lamm Gottes“.<br />

Ohne die Düsternis der mittelalterlichen Klosterzellen in den Motiven,<br />

ohne Nachhall stets gleicher Imitationsgeleise,<br />

ohne Nachhall der Bach’schen Fugengewirre,<br />

ohne Nachhall des Beethoven’schen Pathos,<br />

ohne Haydns Verspieltheit;<br />

gegen den Papierdamm der Witt’schen Reform – die uns Krˇízˇkovsk´y entfremdete ! 2<br />

Heute, o Mond, scheinst du mir vom hohen Himmel auf die Papierabschnitte, die mit Noten<br />

bedeckt sind –<br />

morgen schleicht sich die Sonne neugierig ein.<br />

Einmal erstarrten die Finger –<br />

einmal strömte durch das offene Fenster die warme Luft.<br />

Der Duft der feuchten Wälder von Luhačovice war – Weihrauch.<br />

In nebelhaften Fernen wuchs mir ein Dom in die riesenhafte Größe der Berge und des<br />

darüber gewölbten Himmels; mit ihren Glöckchen läutete in ihm eine Schafherde.<br />

Im Tenorsolo höre ich irgendeinen Hohepriester, im Sopran ein Mädchen – einen Engel,<br />

im Chor unser Volk.<br />

Kerzen, hohe Tannen im Walde, von Sternen angezündet; und in der Zeremonie, dort<br />

irgendwo, die Vision des Fürsten – des hl. Wenzel.<br />

Und die Sprache der Glaubensboten Cyrill und Method.<br />

WWW.MPHIL.DE

Leosˇ Janáč ek<br />

(um 1926)

18<br />

Und bevor drei Abende im Kurorte verstrichen, war dieses Werk vollendet; und deshalb,<br />

damit Dr. Nejedl´y teilweise recht behalte, dass ich „leicht und schnell“ nach Vymazal<br />

komponiere. 3<br />

Am 5. Dezember wird in Brünn im Konzertsaal „Stadion“ die „Glagolitische Messe“<br />

aufgeführt werden. Schon im vornherein lobe ich den Gesang des Herrn Tauber und<br />

der Frau Čvan. Auch die wenigen, aber gesunden Töne des Frl. Hlousˇek und des Herrn<br />

Němeček. Ich lobe die Frische der Stimmen und die Sicherheit der Intonation des Chores.<br />

Mit dem Orchester war schon Mascagni zufrieden, und mit dem Dirigenten Kvapil wird<br />

es bestimmt der Philharmonische Verein der Brünner „Beseda“ sein.<br />

Anmerkungen:<br />

Janáč eks Text über die Entstehung seiner<br />

„Glagolitischen Messe“ erschien am<br />

27. November 1927 in der „Lidové noviny“<br />

(„Volkszeitung“ / Jahrgang XXXV, Nr. 598),<br />

einer heute noch existierenden Brünner<br />

Tageszeitung, in der Janáč ek zahlreiche<br />

aphoristisch geprägte Feuilletons veröffentlichte.<br />

1 Leopold Prečan, Erzbischof von Olmütz;<br />

er hatte am 11. Juli 1926 an der Feier zur<br />

Enthüllung der Gedenktafel an Janáč eks<br />

Geburts haus in Hukvaldy teilgenommen<br />

und Janáč ek zur „Glagolitischen Messe“<br />

angeregt.<br />

WWW.MPHIL.DE<br />

Brünn, 23. November 1927<br />

2 Franz Xaver Witt hatte den strengen Stil<br />

Palestrinas zum alleingültigen Vorbild für<br />

geistliche Kompositionen erhoben; wie so<br />

viele Kirchenmusiker seiner Zeit war ihm<br />

auch Pavel Krˇízˇkovsk´y darin gefolgt, Janá -<br />

č eks Musiklehrer an der Primarschule des<br />

Altbrünner Klosters.<br />

3 Zdeněk Nejedl´y gehörte als Musikwissenschaftler<br />

und Kritiker zu den erklärten<br />

Gegnern von Janáč eks Musik; unter dem<br />

Schlagwort „leicht und schnell“ kursierten<br />

von Frantisˇek Vymazal seinerzeit vielgelesene<br />

Anweisungen zum Erlernen fast aller<br />

euro päischer Sprachen.<br />

Stephan Kohler

Jakob Knaus<br />

„Der Glaube an<br />

die Gewissheit der Nation“<br />

Zur Fassungsproblematik der „Glagolitischen Messe“<br />

Wieso gibt es zwei verschiedene<br />

Fassungen bzw. Editionen ?<br />

Mit einer „Intrada“ schließt die heute noch<br />

meistens gebräuchliche Fassung der „Glagolitischen<br />

Messe“ – man fragt sich verwundert<br />

weshalb ? Dies entspreche der pantheistischen<br />

Auffassung Janáč eks, die den Menschen<br />

in die Natur hinaus entlassen will,<br />

hat der Biograph Jaroslav Vogel zu erklären<br />

versucht. Und man ist ihm darin fast 50<br />

Jahre lang gefolgt. Bis der junge englische<br />

Musikwissenschafter Paul Wingfield dem<br />

auf den Grund ging und feststellte, dass<br />

bei der Uraufführung in Brünn die „Intrada“<br />

am Anfang und am Schluss gespielt wurde.<br />

Gleichzeitig ist er auf eine stattliche Reihe<br />

von Veränderungen gestoßen, die durch die<br />

Bank als Vereinfachungen bezeichnet werden<br />

können. Und in dieser vereinfachten<br />

Form ist die Messe in Prag (April 1928),<br />

Berlin (Februar 1929) und in Genf (April<br />

1929) aufgeführt worden. Bereits der erste<br />

Druck des Klavierauszugs verwendete einige<br />

dieser Änderungen und ließ die „Intrada“<br />

zu Beginn weg. Die gedruckte Partitur, die<br />

im März 1929 herauskam, enthielt noch<br />

weitergehende Änderungen, die offensichtlich<br />

erst nach Janáč eks Tod am 12. Au gust<br />

1928 vorgenommen worden sind.<br />

Warum ist die Originalfassung erst<br />

in jüngster Zeit bekannt geworden ?<br />

Es war in der ehemaligen Tschechoslowakei<br />

nicht opportun, sich mit einem religiösen<br />

Werk zu beschäftigen, und weil sich ange-<br />

sichts der vertrackten Quellenlage niemand<br />

außer Paul Wingfield hinter diese Notenblätter<br />

gewagt hat. Gewiss wird ihn darin der<br />

englische Dirigent und Janáč ek-Spezialist<br />

Charles Mackerras bestärkt haben. Dass<br />

Janáč ek bei den letzten Proben und auch<br />

noch nach der Uraufführung kleinere Veränderungen<br />

vorgenommen hat, steht inzwischen<br />

fest; aber auch wer es war, der nach<br />

Janáč eks Tod weiter geändert und vor allem<br />

vereinfacht hat: Es war der Dirigent der Ur -<br />

aufführung, Jaroslav Kvapil, dem (noch) kein<br />

Ensemble auf dem heute üblichen hohen<br />

Niveau zur Verfügung stand. Besonders die<br />

damaligen Chöre hatten im „Gospodi pomiluj“<br />

große Mühe mit dem 5/4-Takt.<br />

Was ist anders in der<br />

Originalfassung gegenüber<br />

der Zweitfassung ?<br />

Die rhythmisch markante „Intrada“ wird<br />

zweimal gespielt, zu Beginn und zum Ab -<br />

schluss der Messe – analog zur Klammerfunktion<br />

der Fanfaren in der „Sinfonietta“.<br />

In den einfachen 3/4-Takt der darauffolgenden<br />

„Einleitung“ (Úvod) werden 5/4-Takte<br />

geschoben, die uns sofort aus dem Gleichgewicht<br />

bringen; auch die Chorpassage im<br />

„Kyrie“ (Gospodi pomiluj) ist im 5/4-Takt<br />

gehalten und damit für den Chor noch riskanter<br />

als in der (ohnehin nicht leichten)<br />

bisherigen Fassung. Die drei Klarinetten im<br />

„Credo“ (Věruju) erklingen ganz bewusst<br />

„hinter der Szene“; vor allem aber verleihen<br />

die drei Paukenpaare dem Abschnitt mit dem<br />

eingeschobenen Orgelsolo apokalyptische<br />

WWW.MPHIL.DE<br />

19

20<br />

Die Abschnitte „Kyrie“ und „Gloria“ in glagolitischer Schrift<br />

Klanggewalt – überwältigend vor allem beim<br />

Choreinwurf „Er wurde für uns gekreuzigt,<br />

gemartert und begraben“ (Raspět zˇe zany).<br />

Das „Hosanna“ (Osanna vo vysˇńich) wird<br />

zur Höhe hin noch ekstatisch ausgeweitet.<br />

Auf der Suche nach der<br />

authentischen Botschaft<br />

Wenn die Vereinfachungen, wie sie in der<br />

bisherigen, 1929 gedruckten Fassung vorliegen,<br />

nun konsequent rückgängig gemacht<br />

werden, so entstehen natürlich zusätzliche<br />

Schwierigkeiten, die die traditionellen Prob-<br />

WWW.MPHIL.DE<br />

leme mit der Aufführung der „Glagolitischen<br />

Messe“ noch verstärken; sie verstärken aber<br />

auch Janáč eks ideelle Botschaft – indem z. B.<br />

die Pauken den Gestus der Einleitungsfanfaren<br />

verwenden. „Der Glaube an die Gewissheit<br />

der Nation“, wie es der Komponist in<br />

seinem Feuilleton für die „Lidové noviny“<br />

(Volkszeitung) so suggestiv formuliert hat,<br />

liegt in diesen Fanfaren, die sehr deutlich<br />

Bezug nehmen auf das Vorspiel zu Smetanas<br />

Oper „Libusˇe“: Die Prophezeihung Libusˇes,<br />

dass das tschechische Volk niemals untergehen<br />

werde, klingt damit bei Janáč ek unüberhörbar<br />

mit.

Lothar Zagrosek<br />

Seine erste musikalische Ausbildung erhielt<br />

der in Bayern geborene Dirigent als Mitglied<br />

der Regensburger Domspatzen. In den Jahren<br />

1962 bis 1967 studierte Lothar Zagrosek<br />

Dirigieren bei Hans Swarowsky, István Kertész,<br />

Bruno Maderna und Herbert von Karajan.<br />

Nach Stationen als Generalmusikdirektor<br />

in Solingen und in Krefeld-Mönchengladbach<br />

wurde er 1982 Chefdirigent des Österreichischen<br />

Radio-Sinfonieorchesters in Wien.<br />

Diesem Engagement folgten drei Jahre als<br />

Musikdirektor der Operá de Paris sowie als<br />

Chief Guest Conductor des BBC Symphony<br />

Orchestra in London. Von 1990 bis 1992<br />

wirkte Lothar Zagrosek als Generalmusikdirektor<br />

der Oper Leipzig, von 1997 bis 2006<br />

war er Generalmusikdirektor der Württembergischen<br />

Staatsoper Stuttgart. Seit 1995<br />

ist er darüber hinaus als Erster Gastdirigent<br />

und Künstlerischer Berater der Jungen Deutschen<br />

Philharmonie verbunden. Seit der Saison<br />

2006/2007 hat Lothar Zagrosek die Lei Lei-<br />

tung des Konzerthausorchesters Berlin inne.<br />

Neben seiner Tätigkeit als Operndirigent, die<br />

ihn u. a. an die Staatsopern von Hamburg,<br />

München und Wien, die Deutsche Oper Berlin,<br />

das Théâtre de la Monnaie Brüssel, das<br />

Royal Opera House Covent Garden in London<br />

und zum Glyndebourne Festival führte, dirigierte<br />

Lothar Zagrosek bedeutende Orchester<br />

des In- und Auslands, darunter die Berliner<br />

<strong>Philharmoniker</strong>, das Gewandhausorchester<br />

Leipzig, die Wiener Symphoniker, das Orchestre<br />

National de France, das London Philharmonic<br />

Orchestra und das NHK Symphony<br />

Orchestra Tokyo. Lothar Zagrosek war Gast<br />

bei den Wiener und Berliner Festwochen,<br />

den London Proms, den <strong>Münchner</strong> Opernfestspielen<br />

und den Salzburger Festspielen.<br />

Regelmäßig ist er auf den Festivals für zeitgenössische<br />

Musik in Donaueschingen, Berlin,<br />

Brüssel und Paris vertreten. Im März<br />

2006 wurde Lothar Zagrosek mit dem<br />

Hessischen Kulturpreis ausgezeichnet.<br />

WWW.MPHIL.DE<br />

21

MÜNCHEN STUTTGART SCHWÄBISCH HALL<br />

Manche nennen es<br />

Kunstwerk.<br />

Wir nennen es Bechstein.<br />

WWW.PIANO- FISCHER.DE INFO@PIANO- FISCHER.DE

Till Fellner<br />

Der in Wien geborene österreichische Pia -<br />

nist studierte bei Helene Sedo-Stadler, Alfred<br />

Brendel, Meira Farkas, Oleg Maisenberg<br />

und Claus-Christian Schuster. Seine internationale<br />

Karriere begann 1993 mit dem<br />

1. Preis beim Concours Clara Haskil in<br />

Vevey / Schweiz. Seitdem ist Till Fellner<br />

regelmäßiger Gast bei renommierten Orchestern<br />

in den großen Musikzentren in Europa,<br />

den USA und Japan sowie bei vielen wichtigen<br />

Festivals. Zu den Dirigenten, mit denen<br />

er zusammengearbeitet hat, zählen Claudio<br />

Abbado, Vladimir Ashkenazy, Nikolaus Harnoncourt,<br />

Heinz Holliger, Marek Janowski,<br />

Charles Mackerras, Neville Marriner, Kent<br />

Nagano, Jukka-Pekka Saraste, Franz Welser-<br />

Möst und Hans Zender. Als Kammermusiker<br />

spielt Till Fellner regelmäßig mit Heinrich<br />

Schiff sowie in einem Trio mit Lisa Batiashvili<br />

und Adrian Brendel, des weiteren begleitet<br />

er Mark Padmore bei Liederabenden. In<br />

der vergangenen Saison konzertierte Till<br />

Fellner u. a. in Paris, London, Wien und Budapest<br />

und arbeitete dabei mit Dirigenten wie<br />

Kent Nagano, Sylvain Cambreling, Philippe<br />

Jordan und Zoltán Kocsis zusammen; weitere<br />

Höhepunkte waren eine Duo-Tournee mit<br />

Heinrich Schiff sowie äußerst erfolgreiche<br />

Gastspiele in den USA und Japan. Für die<br />

Saison 2007/08 sind u. a. Auftritte mit dem<br />

Orchestre National de France (Kurt Masur)<br />

und dem Philharmonia Orchestra London<br />

(Charles Mackerras) geplant. Weitere Schwerpunkte<br />

sind Rezitals in Europa und Nordamerika<br />

sowie Kammermusikkonzerte mit<br />

Viviane Hagner, Lisa Batiashvili und Adrian<br />

Brendel. Ab Herbst 2008 wird Till Fellner in<br />

einem auf 7 Konzerte und 2 Sai sonen angelegten<br />

Zyklus alle Beethoven-Klaviersonaten<br />

spielen; der gesamte Zyklus wird u. a. in New<br />

York, Tokio, London, Paris und Wien zu<br />

hören sein.<br />

WWW.MPHIL.DE<br />

23

24<br />

WWW.MPHIL.DE<br />

Melanie Diener<br />

Die in der Nähe von Hamburg geborene deutsche<br />

Sopranistin absolvierte ihr Gesangsstudium<br />

bei Sylvia Geszty an der Stuttgarter Musikhochschule<br />

und bei Rudolf Piernay in Mannheim.<br />

Ins Rampenlicht trat Melanie Diener<br />

erstmals als Preisträgerin des Salzburger<br />

Mozart-Wettbewerbs und des Internationalen<br />

Königin Sonja-Gesangswettbewerbs in Oslo.<br />

1996 gab sie ihren Bühneneinstand als Ilia<br />

in „Idomeneo“ an der Garsington Opera; mit<br />

derselben Partie debütierte sie ein Jahr später<br />

an der Bayerischen Staatsoper. Zwei weitere<br />

Mozart-Rollen waren es, mit denen sich<br />

Melanie Diener im internationalen Musikleben<br />

etablierte: Die Fiordiligi interpretierte<br />

sie in London, Paris, Ferrara, Dresden, an<br />

der MET und in Zürich; als Donna Elvira<br />

gastierte sie in Wien, Aix-en-Provence, bei<br />

den Salzburger Festspielen, an der Metropolitan<br />

Opera und in Tokyo. Aber auch als<br />

„Figaro“-Gräfin, Elettra in „Idomeneo“ und<br />

Vitellia im „Titus“ trat sie hervor. 1999 debütierte<br />

Melanie Diener den Bayreuther Festspielen<br />

als Elsa im „Lohengrin“. Im deutschen<br />

Fach gehören Sieglinde und Gutrune<br />

im „Ring“ und Strauss-Partien wie Chrysothemis,<br />

Marschallin und Ariadne zu ihrem<br />

Repertoire. Im Januar 2005 feierte die So -<br />

pranistin als Katja Kabanova an der Berli -<br />

ner Lindenoper einen großen persönlichen<br />

Er folg; kurz darauf reüssierte sie als Ellen<br />

Orford in Brittens „Peter Grimes“ an der<br />

Wiener und als Marschallin an der Hamburgischen<br />

Staatsoper.

Katharina Kammerloher<br />

Die in München geborene Mezzosopranistin<br />

studierte bei Mechthild Böhme in Detmold<br />

und Vera Rozsa in London. Seit 1993 ist<br />

Katharina Kammerloher Ensemblemitglied<br />

der Berliner Staatsoper Unter den Linden,<br />

wo sie u. a. als Cherubino in „Le nozze di<br />

Figaro“, Zerlina in „Don Giovanni“, Rosina<br />

im „Barbier von Sevilla“, Suzuki in „Madama<br />

Butterfly“, Mélisande in „Pelléas et Mélisande“<br />

und Octavian im „Rosenkavalier“ zu<br />

hören war. Darüber hinaus sang Katharina<br />

Kammerloher in zahlreichen Neuproduktionen<br />

der Berliner Staatsoper wichtige Partien<br />

ihres Fachs unter so renommierten Dirigenten<br />

wie Claudio Abbado, Daniel Barenboim<br />

und Antonio Pappano – z. B. Dorabella in<br />

„Così fan tutte“, Meg Page in „Falstaff“, Magdalene<br />

in den „Meistersingern“, Wellgunde<br />

im „Ring“ oder Lola in „Cavalleria rusticana“.<br />

Katharina Kammerloher ist regelmäßig<br />

Gast bedeutender Festivals, so z. B. der Salzburger<br />

und <strong>Münchner</strong> Festspiele, des Edinburgh<br />

Festivals, der BBC Proms und der<br />

<strong>Münchner</strong> „Musica Viva“; dabei arbeitet sie<br />

mit Dirigenten wie Pierre Boulez, Michael<br />

Gielen, René Jacobs, Zubin Mehta und Kent<br />

Nagano zusammen. Katharina Kammerlohers<br />

Opern-, Lied- und Konzertrepertoire ist breitgefächert<br />

und reicht vom Barock bis zu zeitgenössischen<br />

Werken.<br />

WWW.MPHIL.DE<br />

25

26<br />

WWW.MPHIL.DE<br />

Michal Lehotsky´<br />

Der slowakische Tenor hat 1995 sein Gesangsstudium<br />

mit einem erfolgreichen Rezital unter<br />

dem Patronat von „Slovkoncert“ in Pressburg<br />

abgeschlossen. 1996 absolvierte er Studien<br />

an der Mozart-Akademie Krakau und nahm<br />

an Meisterkursen in Piesˇ t’any und Bayreuth<br />

teil. Michal Lehotsky´ war Preisträger des<br />

Trnavsky´ - und Destinnová-Wettbewerbs<br />

sowie zweimaliger Semifinalist des Hans<br />

Gabor Belvedere-Wettbewerbs in Wien. Seit<br />

der Spielzeit 1996/97 bis 2001 war Michal<br />

Lehotsky´ an der Oper von Kosˇice engagiert,<br />

wo er zahlreiche Partien sang: Alfredo in „La<br />

traviata“, Herzog in „Rigoletto“, Manrico in<br />

„Trovatore“, Radames in „Aida“, Cavaradossi<br />

in „Tosca“, Rodolfo in „La Bohème“, Hans in<br />

„Die verkaufte Braut“ und Don José in „Carmen“.<br />

In 2001 trat Michal Lehotsky´ erfolgreich<br />

als Jirˇi in Dvorˇáks „Jakobiner“ beim<br />

Wexford Festival auf. In letzter Zeit war der<br />

junge Sänger Gast an den wichtigsten Opernhäusern<br />

in Deutschland, Österreich, Ungarn<br />

und Tschechien, dort vor allem an den Staatsopern<br />

von Prag und Brünn. Michal Lehotsky´<br />

widmet sich auch dem Konzertrepertoire, wo<br />

er sich u. a. auf Werke von Leosˇ Janáč ek,<br />

Franz Schubert, Wolfgang Amadeus Mozart<br />

und Joseph Haydn konzentriert. Seit 2004 ist<br />

Michal Lehotsky´ am Slowakischen Nationaltheater<br />

in Pressburg engagiert, wo er u. a. in<br />

Smetanas „Kuss“ und Verdis „Macbeth“ auftrat.

Petr Mikulásˇ<br />

Der slowakische Bass absolvierte sein<br />

Gesangsstudium an der Akademie für<br />

Musik und Darstellende Kunst in Pressburg<br />

bei Viktória Stracenská und war Gewinner<br />

zahlreicher internationaler Wettbewerbe wie<br />

des Antonín Dvorˇák-Wettbewerbs Karlovy<br />

Vary (1978), des Pjotr Iljitsch Tschaikowsky-<br />

Wettbewerbs Moskau (1982) und des Miriam<br />

Helin-Wettbewerbs Helsinki (1984). Seit 1978<br />

ist Petr Mikulásˇ Solist am Slowakischen Nationaltheater<br />

in Pressburg, wo er sein Debüt als<br />

Colline in „La Bohème“ gab. Heute gastiert<br />

Petr Mikulásˇ am Prager Nationaltheater, an<br />

der MET in New York und an vielen europäischen<br />

Opernhäusern wie z. B. an der Oper<br />

von Rom. Zu seinen Partien zählen u. a. der<br />

Leporello in „Don Giovanni“, der Fiesco in<br />

„Simon Boccanegra“, der Philipp in „Don Carlo“,<br />

der Mephisto in den „Faust“-Vertonungen von<br />

Boito und Gounod und der Gremin in „Eugen<br />

Onegin“. Petr Mikulásˇ arbeitet mit Dirigenten<br />

wie Gerd Albrecht, Vladimir Ashkenazy, Jirˇi<br />

Bělohlávek, Semyon Bychkov, Charles Dutoit,<br />

Libor Pesˇek, Simon Rattle oder Helmut Rilling<br />

und tritt regelmäßig mit Orchestern auf wie<br />

dem Orchestre de Paris, den Wiener <strong>Philharmoniker</strong>n<br />

und den wichtigsten Orchestern<br />

in Italien und Spanien. Als Konzertsänger<br />

trifft man Petr Mikulásˇ u. a. beim Musikfestival<br />

„Prager Frühling“ an, bei den Salzburger<br />

Festspielen und bei den BBC-Proms<br />

in London.<br />

WWW.MPHIL.DE<br />

27

28<br />

Friedemann Winklhofer<br />

Friedemann Winklhofer studierte zunächst<br />

an der Hochschule für Musik in München<br />

Orgel, Klavier und Dirigieren. Weitere Studien<br />

führten ihn nach Paris zu Jean Guillou.<br />

1981 wurde er Preisträger beim Internationalen<br />

Orgelwettbewerb der Accademia di<br />

Santa Cecilia in Rom. Von 1977 bis 1981<br />

war Winklhofer Assistent Karl Richters<br />

beim <strong>Münchner</strong> Bach-Chor, auf Wunsch<br />

von Leonard Bernstein wirkte er 1988 und<br />

1990 bei Konzerten und Aufnahmen Bernsteins<br />

mit. Als gefragter Continuo-Spieler und<br />

auch als Solist trat Winklhofer unter Dirigenten<br />

wie Yehudi Menuhin, Georg Solti, Carlo<br />

Maria Giulini, Lorin Maazel, Bernard Haitink,<br />

Franz Welser-Möst, Roger Norrington, Krzysztof<br />

Penderecki, Marcello Viotti und Kent Nagano<br />

auf. Konzertreisen führten ihn in die wich-<br />

WWW.MPHIL.DE<br />

tigsten Musikmetropolen und zu renommierten<br />

Festivals. Im November 2007 wurde Friedemann<br />

Winkl hofer eingeladen, als Orgelsachverständiger<br />

an der neuen Klais-Orgel<br />

im „Grand Natio nal Theater“ in Peking die<br />

Abnahmeprüfung durchzuführen. Anfang<br />

März 2008 erfolgte mit ihm als Solisten die<br />

offizielle Einweihung: mit dem Shanghai<br />

Philharmonic Orchestra spielte er die „Symphony<br />

for Organ and Orchestra“ von Aaron<br />

Copland. Winklhofer ist Professor an der<br />

Hochschule für Musik in München sowie<br />

Dozent am <strong>Münchner</strong> Richard-Strauss-<br />

Konservatorium. Seit 1992 ist er Orgelsachverständiger<br />

der Erzdiözese München-<br />

Freising, 2001 wurde er zum Kustos der<br />

Klais-Orgel in der <strong>Münchner</strong> Philharmonie<br />

ernannt.

Andreas Herrmann<br />

Andreas Herrmann, geboren 1963 in München,<br />

übernahm 1996 als Chordirektor die<br />

künstlerische Leitung des Philharmonischen<br />

Chores München. Mit ihm realisierte er zahlreiche<br />

Einstudierungen für Dirigenten wie<br />

Christian Thielemann, James Levine, Zubin<br />

Mehta, Mariss Jansons, Lorin Maazel, Krzysztof<br />

Penderecki, Daniele Gatti, Frans Brüggen<br />

und viele andere. Seine Ausbildung an der<br />

<strong>Münchner</strong> Musikhochschule, zuletzt in der<br />

Meisterklasse von Michael Gläser, ergänzte<br />

Andreas Herrmann durch verschiedene internationale<br />

Chorleitungsseminare und Meisterkurse<br />

bei renommierten Chordirigenten wie<br />

Eric Ericson und Fritz Schieri. Im Rahmen seiner<br />

Tätigkeit als Professor an der Hochschule<br />

für Musik und Theater in München unterrichtet<br />

Herrmann seit 1996 Dirigieren/Chorleitung<br />

in den Studiengängen Chordirigieren, Komposition,<br />

Gehörbildung, Musiktheorie, Schul- und<br />

Kirchenmusik; 1998/99 und erneut 2001/02<br />

wurde ihm die Vertretung des Lehrstuhls<br />

Evangelische Kirchenmusik/Chordirigieren<br />

anvertraut. 2004/05 übernahm Hermann interimistisch<br />

die Leitung des Madrigalchores der<br />

Hochschule für Musik und Theater München;<br />

ambitionierte Sonderprojekte, wie Konzertreisen<br />

nach Italien, TV-Aufnahmen, Uraufführungen<br />

Neuer Musik und die Gestaltung von Programmen<br />

mit Alter Musik und Originalinstrumenten<br />

standen hier im Vordergrund. Zehn<br />

Jahre, von 1996 bis 2006, leitete Andreas Herrmann<br />

den Hochschulchor und betreute in dieser<br />

Zeit unzählige Oratorienkonzerte, Opernaufführungen<br />

und a-cappella-Programme aller<br />

musikalischen Stilrichtungen. Internationale<br />

Konzertreisen als Chor- und Oratoriendirigent<br />

führten Herrmann u. a. nach Italien, Frankreich,<br />

Österreich, Ungarn, Bulgarien, in die<br />

Schweiz und in die Volksrepublik China. Mit<br />

zahlreichen Chören, Orchestern und Ensembles<br />

entfaltet er über seine Position beim Philharmonischen<br />

Chor hinaus eine rege Konzerttätigkeit.<br />

WWW.MPHIL.DE<br />

29

30<br />

Philharmonischer Chor München<br />

Der Philharmonische Chor München ist einer<br />

der führenden großen Konzertchöre Deutschlands.<br />

Sein Repertoire erstreckt sich über die<br />

gesamte Chormusik und umfasst anspruchsvolle<br />

a-cappella-Literatur aller Epochen und<br />

konzertante Opern von Mozart über Verdi,<br />

Puccini, Wagner und Strauss bis hin zu Schönbergs<br />

„Moses und Aron“ und Henzes „Bassariden“.<br />

Der Philharmonische Chor pflegt diese<br />

Literatur genauso wie die Chorwerke von Bach,<br />

Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms, Schumann,<br />

Bruckner, Reger, Strawinsky, Orff und<br />

Penderecki. Er musizierte unter der Leitung<br />

so bedeutender Komponisten und Dirigenten<br />

wie Gustav Mahler, Hans Pfitzner, Krzysztof<br />

Penderecki, Lorin Maazel, Rudolf Kempe, Herbert<br />

von Karajan, Sergiu Celibidache, Seiji<br />

Ozawa, Zubin Mehta, Mariss Jansons, James<br />

Levine und Christian Thielemann. Um in dieser<br />

Bandbreite dem Publikum Stilsicherheit<br />

präsentieren zu können, tritt der Philharmonische<br />

Chor München außer in der gängigen<br />

Konzertchor-Formation von etwa 90 Sängerinnen<br />

und Sängern auch in kleineren oder größeren<br />

Besetzungen auf. Die Arbeit in wechselnden<br />

Kammerchor- und Vokalensemble-<br />

Besetzungen versetzt ihn über das klassischromantische<br />

Repertoire hinaus in die Lage,<br />

WWW.MPHIL.DE<br />

sowohl barocke Literatur als auch Musik<br />

der Moderne auf höchstem Niveau darzubieten.<br />

Die Chor arbeit lag in der mittlerweile<br />

gut 110-jährigen Geschichte des Ensembles<br />

immer in der Hand ausgewiesener Experten<br />

in Sachen Chormusik wie Rudolf Lamy, Hans-<br />

Rudolf Zöbeley, Josef Schmidhuber, Joshard<br />

Daus, Michael Gläser und des jetzigen Dresdner<br />

Kreuzkantors Roderich Kreile. Seit 1996<br />

hat Andreas Herrmann, Professor für Chorleitung<br />

an der Hochschule für Musik und<br />

Theater in München, die künstlerische Leitung<br />

inne. Die wichtigste Aufgabe des Philharmonischen<br />

Chors ist die Mitwirkung bei<br />

Konzerten der <strong>Münchner</strong> <strong>Philharmoniker</strong><br />

mit Chor beteiligung in der Philharmonie am<br />

Gasteig. Da rüber hinaus runden eigene Konzerte<br />

und Aufnahmen das Angebot ab. Außerdem<br />

erhält der Chor immer mehr Einladungen<br />

von externen Veranstaltern. Er ist gern<br />

gesehener Gast bei Konzertereignissen in<br />

Deutschland, im europäischen und außereuropäischen<br />

Ausland; so unternahm der Philharmonische<br />

Chor eine Tournee mit Werken<br />

von Carl Orff nach Ägypten und präsentierte<br />

„Trionfo di Afrodite“ und „Carmina Burana“<br />

in den Opernhäusern von Alexandria und<br />

Kairo.

Die <strong>Münchner</strong> <strong>Philharmoniker</strong><br />

Generalmusikdirektor<br />

Christian Thielemann<br />

Ehrendirigent<br />

Zubin Mehta<br />

1. Violinen<br />

Sreten Krsti˘c<br />

Lorenz Nasturica-Herschovici<br />

Julian Shevlin<br />

Konzertmeister<br />

Karel Eberle<br />

Odette Couch<br />

stv. Konzertmeister/in<br />

Mathias Freund<br />

Vorspieler<br />

Manfred Hufnagel<br />

Theresia Ritthaler<br />

Katharina Krüger<br />

Masako Shinohe<br />

Claudia Sutil<br />

Philip Middleman<br />

Nenad Daleore<br />

Peter Becher<br />

Regina Matthes<br />

Wolfram Lohschütz<br />

Mitsuko Date-Botsch<br />

Martin Manz<br />

Céline Vaudé<br />

N.N.<br />

2. Violinen<br />

Simon Fordham<br />

Alexander Möck<br />

Stimmführer<br />

IIona Cudek<br />

stv. Stimmführerin<br />

Matthias Löhlein<br />

Vorspieler<br />

Dietmar Forster<br />

Josef Thoma<br />

Zen Hu-Gothoni<br />

Anja Traub<br />

Katharina Reichstaller<br />

Nils Schad<br />

Clara Bergius-Bühl<br />

Esther Merz<br />

Katharina Triendl<br />

Ana Vladanovic-Lebedinski<br />

Bernhard Metz<br />

Namiko Fuse<br />

Qi Zhou<br />

Clément Courtin<br />

N.N.<br />

Bratschen<br />

Helmut Nicolai<br />

N.N.<br />

Konzertmeister<br />

Burkhard Sigl<br />

Julia Mai<br />

stv. Solo<br />

Max Spenger<br />

Herbert Stoiber<br />

Wolfgang Stingl<br />

Gunter Pretzel<br />

Wolfgang Berg<br />

Dirk Niewöhner<br />

Beate Springorum<br />

Agata Józefowicz-Fiolek<br />

Konstantin Sellheim<br />

Thaïs Coelho<br />

Julio Lopez<br />

Violoncelli<br />

Helmar Stiehler<br />

Michael Hell<br />

Konzertmeister<br />

Stephan Haack<br />

Thomas Ruge<br />

stv. Solo<br />

Herbert Heim<br />

Veit Wenk-Wolff<br />

Sissy Schmidhuber<br />

Elke Funk-Hoever<br />

Manuel von der Nahmer<br />

Isolde Hayer<br />

Sven Faulian<br />

David Hausdorf<br />

Joachim Wohlgemuth<br />

Kontrabässe<br />

Matthias Weber<br />

Slawomir Grenda<br />

Solo<br />

Alexander Preuß<br />

stv. Solo<br />

Stephan Graf<br />

Vorspieler<br />

Holger Herrmann<br />

Erik Zeppezauer<br />

Stepan Kratochvil<br />

Jesper Ulfenstedt<br />

Shengni Guo<br />

N.N.<br />

Flöten<br />

Michael Martin Kofler<br />

Burkhard Jäckle<br />

Solo<br />

Hans Billig<br />

stv. Solo<br />

Martin Belič<br />

Ulrich Biersack<br />

Piccoloflöte<br />

WWW.MPHIL.DE<br />

31

32<br />

Oboen<br />

Ulrich Becker<br />

Marie-Luise Modersohn<br />

Solo<br />

Lisa Outred<br />

Bernhard Berwanger<br />

Kai Rapsch<br />

Englischhorn<br />

Klarinetten<br />

Alexandra Gruber<br />

N.N.<br />

Solo<br />

Annette Maucher<br />

stv. Solo<br />

Peter Flähmig<br />

Albert Osterhammer<br />

Bassklarinette<br />

Fagotte<br />

Lyndon Watts<br />

Bence Bogányi<br />

Solo<br />

Jürgen Popp<br />

Barbara Kehrig<br />

Jörg Urbach<br />

Kontrafagott<br />

Hörner<br />

Ivo Gass<br />

N.N.<br />

Solo<br />

David Moltz<br />

Ulrich Haider<br />

stv. Solo<br />

Hartmut Hubert<br />

Robert Ross<br />

Alois Schlemer<br />

Hubert Pilstl<br />

WWW.MPHIL.DE<br />

Trompeten<br />

Guido Segers<br />

Florian Klingler<br />

Solo<br />

Bernhard Peschl<br />

stv. Solo<br />

Franz Unterrainer<br />

Markus Rainer<br />

Posaunen<br />

Dany Bonvin<br />

N.N.<br />

Solo<br />

Matthias Fischer<br />

stv. Solo<br />

Bernhard Weiß<br />

Benjamin Appel<br />

Bassposaune<br />

Tuba<br />

Thomas Walsh<br />

Pauken<br />

Stefan Gagelmann<br />

Guido Rückel<br />

Solo<br />

Manfred Trauner<br />

Walter Schwarz<br />

stv. Solo<br />

Schlagzeug<br />

Arnold Riedhammer<br />

1. Schlagzeuger<br />

Harfe<br />

Sarah O’Brien<br />

Orchestervorstand<br />

Guido Segers<br />

Wolfgang Berg<br />

Manuel von der Nahmer<br />

Stipendiaten der<br />

Orchesterakademie<br />

2007/2008<br />

Violine<br />

Miryam Nothelfer<br />

Stefanie Pfaffenzeller<br />

Katarzyna Reifur<br />

Katarzyna Woznica<br />

Viola<br />

Alice Mura<br />

María Ropero Encabo<br />

Violoncello<br />

Lidija Cvitkovac<br />

Susanne Tscherbner<br />

Kontrabass<br />

Mantaro Jo<br />

Dominik Luderschmid<br />

Oboe<br />

N.N.<br />

Klarinette<br />

Matthias Mauerer<br />

Fagott<br />

Heidrun Wirth<br />

Trompete<br />

Peter Moriggl<br />

Posaune<br />

Andreas Oblasser<br />

Tuba<br />

Yusuke Kasai<br />

Schlagzeug<br />

André Philipp Kollikowski<br />

Harfe<br />

Antonia Schreiber

Die Geschichte der<br />

<strong>Münchner</strong> <strong>Philharmoniker</strong><br />

Die <strong>Münchner</strong> <strong>Philharmoniker</strong> wurden<br />

1893 auf Privatinitiative von Franz Kaim,<br />

Sohn eines Klavierfabrikanten, ge grün det<br />

und prägen seit her unter renommierten<br />

Diri gen ten das musi ka lische Leben Münchens.<br />

Be reits in den Anfangsjahren des<br />

Or chesters – zunächst unter dem Namen<br />

„Kaim-Orchester“ – garantierten Diri gen ten<br />

wie Hans Win der stein, Hermann Zumpe<br />

und der Bruckner-Schüler Ferdinand Löwe<br />

hohes spieltech nisches Niveau und setzten<br />

sich intensiv auch für das zeitgenössische<br />

Schaffen ein.<br />

... die klangvolle Adresse<br />

... für höchste Ansprüche<br />

... in allen Preisklassen<br />

... Meisterwerkstatt<br />

... Konzertservice<br />

Lindwurmstraße 1<br />

80337 München<br />

Tel.: 0 89-2 60 95 23<br />

Fax: 0 89-26 59 26<br />

www.klavierhirsch.de<br />

Von Anbeginn an gehörte zum künstle rischen<br />

Konzept auch das Bestreben, durch<br />

Pro gramm- und Preisgestaltung allen Bevöl -<br />

ke rungs schichten Zugang zu den Konzerten<br />

zu er mög lichen. Mit Felix Weingartner, der<br />

das Orches ter von 1898 bis 1905 leitete,<br />

mehrte sich durch zahlreiche Auslandsreisen<br />

auch das inter nationale Ansehen.<br />

Gustav Mahler dirigierte das Orchester in<br />

den Jahren 1901 und 1910 bei den Urauf -<br />

füh run gen seiner 4. und 8. Sym phonie.<br />

Im No vem ber 1911 gelangte mit dem in -<br />

zwischen in „Kon zert v erein-Or chester“<br />

umbenannten E n semble unter Bruno<br />

Walters Leitung Mahlers „Das Lied von<br />

der Erde“ zur Urauf führung – nur ein<br />

halbes Jahr nach dem Tod des Kom po -<br />

nisten in Wien.<br />

Von 1908 bis 1914 übernahm Ferdinand<br />

Löwe das Orchester erneut. In Anknüp fung<br />

an das triumphale Wiener Gastspiel am<br />

1. März 1898 mit Bruckners 5. Sym phonie<br />

leitete er die ersten Bruckner-Konzerte und<br />

begründete so die bis heute andauernde<br />

Bruckner-Tra dition des Orchesters.<br />

In die Amtszeit von Siegmund von Hausegger,<br />

der dem Orchester von 1920 bis 1938<br />

als General musikdirektor vorstand, fielen<br />

u. a. die Uraufführungen zweier Symphonien<br />

Bruckners in ihren jeweiligen Original fas sungen<br />

sowie die Umbenennung in „Münch ner<br />

Phil har mo niker “ und damit endgültige<br />

Namensgebung.<br />

Von 1938 bis zum Sommer 1944 stand der<br />

österreichische Dirigent Oswald Kabasta an<br />

der Spitze des Orchesters, der die Bruckner-<br />

Tradition der <strong>Münchner</strong> <strong>Philharmoniker</strong><br />

WWW.MPHIL.DE<br />

33

34<br />