Dobiniher_KarlOswald

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

1

Inhalt<br />

Einleitung 5<br />

IMPRESSUM<br />

Copyright: Karl Oswald, Juni 2018<br />

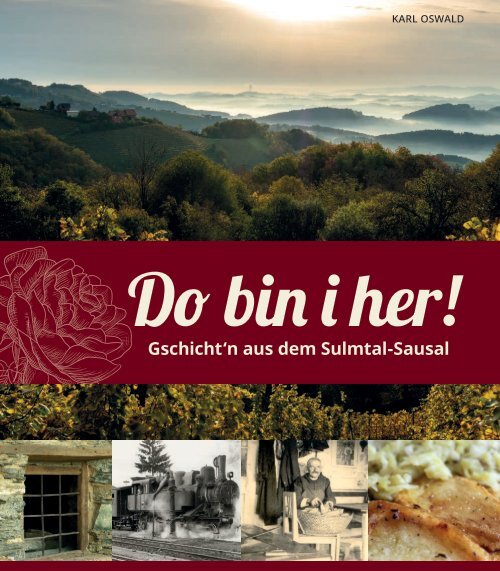

Do bin i her!<br />

Gschichtʼn aus dem Sulmtal-Sausal<br />

Verlag Altenberg/<br />

Werbeagentur Karl Oswald<br />

A-8451 Heimschuh, Leitenweg 12/2<br />

Telefon: +43 (0)664 145 09 35<br />

E-Mail: info@dersteirerland.at<br />

www.dersteirerland.at<br />

UID: ATU55582408<br />

Autor: Karl Oswald<br />

Fotos: Karl Oswald bzw. von den Gesprächspartnern<br />

zur Verfügung gestellt.<br />

Titelfoto: fotolila.at / Urheber: Johannes<br />

Chroniken: Die geschichtlichen Inhalte<br />

stammen von den Gemeinde- und Pfarrwebseiten<br />

bzw. aus deren Chroniken.<br />

Grafik: Tanja Adam<br />

Lektorat: Martin Moll<br />

Herstellung: hm•perfectprintconsult•eu<br />

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck,<br />

auch auszugsweise, und Vervielfältigung<br />

in jeglicher Form oder Verarbeitung<br />

durch elektronische Systeme ohne<br />

schriftliche Einwilligung des Autors bzw.<br />

des Verlages verboten. Vorbehaltlich<br />

Satz- und Druckfehler.<br />

ISBN: 978-3-9504638-1-1<br />

Gleinstätten 6<br />

Schloss und Herrschaft Gleinstätten 8<br />

Wennʼs schmeckt – gehst gern! 9<br />

Liebe Kinder! 12<br />

Die Herrschaft 14<br />

Zwischen Josefi & Christi Himmelfahrt 15<br />

Pfarre Gleinstätten 18<br />

Der Eiskeller von Pistorf 20<br />

Fauland-Simmer-Erinnerungen 21<br />

Gemüsesuppe mit Fleischknödel 24<br />

Panierte Kürbisschnitzel 24<br />

Apfeltiramisu 25<br />

Danken statt Jammern! 26<br />

Gefreut und gelitten 27<br />

Das Sausal 30<br />

Großklein 32<br />

Großkleiner Wallfahrt 34<br />

Vom Aufisingen und Obilossn 35<br />

Der Räuber Finsterl 38<br />

Verkehrt herum 40<br />

Karo is Trumpf 41<br />

Pfarre Großklein 44<br />

Die Zöhrerkapelle 46<br />

Zam mudln 47<br />

Käferbohnensuppe 50<br />

Sulmtaler Hendel-Eintopf 51<br />

Gebackener Grießkoch 51<br />

2

Zoaglmocha 52<br />

Das Lachen vergangen 53<br />

Die Sulmtalbahn 56<br />

Heimschuh 58<br />

Der letzte Kalkbrenner 60<br />

Gott sei Dank 61<br />

Attila und der Königsberg 64<br />

Der Grindlbruch 66<br />

Klein aber mein 67<br />

Pfarre Heimschuh 70<br />

Farberde in Heimschuh 72<br />

Die Muata loabs 73<br />

Kürbisgemüse 76<br />

Kräuterbrot 77<br />

Jägerwecken 77<br />

Vom Ölhobln 78<br />

Feuerschauen und Rosstreiben 79<br />

Sulmtaler Hendl 108<br />

St. Andrä 110<br />

Stolz aufs Gʼwand 112<br />

Brüderlein und Schwesterlein 113<br />

Barockschloss Harrachegg 116<br />

Die Hosʼn voll 118<br />

Bauer und Schmied 119<br />

Pfarre St. Andrä 122<br />

Wirtshaus am Demmerkogel 124<br />

Erst rösten, dann mohln 125<br />

Schwammerlsterz 128<br />

Sausaler Weinsuppe 129<br />

Steirischer Rettichsalat 129<br />

Des woa teia 130<br />

Da nächste Organist 131<br />

Von Festen und dem Wissen der Leut! 134<br />

Steirische Weinbaugeschichte 83<br />

Kitzeck 84<br />

Kitzecker Michl 86<br />

Schnealiacht 87<br />

Was sind schon ein paar Jahre 90<br />

A zwickte Gʼschicht 92<br />

Ins Viech vernarrt 93<br />

Pfarre Kitzeck 97<br />

Do bleib i net 98<br />

Mami tua du 99<br />

Steirische Krensuppe 102<br />

Knoblauch-Karpfen 103<br />

Posterzipfel 103<br />

Hagelabwehr 104<br />

Alles im Wandel 105<br />

St. Nikolai 136<br />

Mit Weichfleisch und Osterbrot 138<br />

In Gottʼs Nam 139<br />

Beschreibung von 1845 142<br />

Segen für Haus und Hof 144<br />

Zufrieden muaßt sein 145<br />

Pfarre St. Nikolai im Sausal 148<br />

Aber mein Hans – der kannʼs 150<br />

Menschen sind gʼsund 151<br />

Breinsuppe mit Hendlstücken 154<br />

Kürbiskern-Reindling 154<br />

Hirschgulasch 155<br />

Von Licht und Feuer 156<br />

Vom Bauern zum Bauern 157<br />

Do bin i her! 160<br />

3

Gleinstätten<br />

Gleinstätten hieß ursprünglich Micheldorf. 1245<br />

wurde erstmals ein Konrad Micheldorfer mit einem<br />

Wehrbau urkundlich erwähnt. Von 1285 bis<br />

1607 waren die Gleinzer im Besitz der Wehranlage<br />

und des von den Salzburger Erzbischöfen zu<br />

Lehen genommenen umliegenden Landes.<br />

Die Gleinzer kamen um 1100 als Salzburger Dienstmannen<br />

aus dem bayerischen Chiemgau in die Weststeiermark,<br />

hießen ursprünglich Kelzen und nahmen<br />

den Namen des von ihnen gerodeten Gleinztales,<br />

südlich von Frauental, an. Ein Zweig baute die Feste<br />

Landsberg, ein Konrad Kelz war um 1168 Pfarrer von<br />

Groß St. Florian und gab der Kelzenwert (Katzelwehr)<br />

den Namen. Die Kelzenwert war als Sicherung und<br />

Spähposten des Salzburger Gebietes an der Südgrenze<br />

des Sausals gelegen. Weiters war die Familie<br />

mit zahlreichen Adelsgeschlechtern wie den Holleneggern,<br />

Khevenhüllern, Pettauern, Wietingen u. a.<br />

6

verwandt oder verschwägert. Sie gaben auch Lehen<br />

aus. Ihr Streubesitz reichte von Judenburg bis Pettau.<br />

Der Name Gleinstätten bezeichnet einen Ort in einer<br />

lehmigen Gegend, was sich<br />

durch die im Ort bestehende<br />

Ziegelherstellung bestätigt (ähnlich<br />

Gleinz). Haslach wird von Haselnusspflanzen<br />

abgeleitet, die<br />

an einem größeren Bach, einer<br />

Ache, stehen. Prarath ist 1136<br />

als Preurat, 1310 als Prewrewt<br />

belegt; dies wird allerdings nicht<br />

als Hinweis auf eine Rodung<br />

gesehen, sondern vom slowenischen Wort prevrat<br />

(Umkehrung, Kehre) abgeleitet, was durch den Verlauf<br />

der Flüsse in dieser Gegend erklärbar sein kann<br />

(Einmündung der Weißen und Schwarzen Sulm sowie<br />

des Leibenbaches in die Sulm). Im Rahmen der steirischen<br />

Gemeindestrukturreform ist Gleinstätten seit<br />

2015 mit der Nachbargemeinde Pistorf zusammengeschlossen.<br />

Eine 1168 in Leibnitz ausgestellte Urkunde<br />

erwähnt erstmals den Namen „Piscouistorf“. 1882<br />

lösten sich die Katastralgemeinden<br />

Distelhof, Dornach, Pistorf,<br />

Maierhof und Sausal von der<br />

Ortsgemeinde Gleinstätten und<br />

schlossen sich zur Gemeinde<br />

Pistorf zusammen.<br />

Durch die Wiedervereinigung<br />

der beiden Orte ist auch ein<br />

neues Gemeindewappen entstanden:<br />

„Im schräglinks von Silber zu Rot geteilten<br />

Schild oben ein blauer, rücksehender Pfauenrumpf<br />

mit ausgebreiteten Schwingen, unten eine silberne,<br />

rot gezierte Bischofsmütze mit zwei abfliegenden Bändern.“<br />

7

LIEBE KINDER!<br />

Schauet auf und lernt von eurem Vater,<br />

wie schwer man das tägliche Brot verdienen muss.<br />

Der Familie Temmel aus Pistorf verdanken wir diesen Brief ihres Urgroßvaters, des<br />

Herrn Franz Heinrich (1817-1902), an seine Kinder. Herr Heinrich war ein sehr<br />

gläubiger Mann, wurde erst im Alter von 56 Jahren zum ersten Mal Vater, hatte<br />

aber in Summe vier Kinder. Im hohen Alter dokumentierte er in diesem Brief<br />

an seine Kinder einen Teil seiner Lebensgeschichte.<br />

In meinem 12. Lebensjahr, das war im Jahre 1829,<br />

musste ich in den Dienst zum Simihansl in Haiholz<br />

als Ochsenknecht. Ich wurde sehr geplagt, musste im<br />

Herbst früh und spät in der Nacht Äpfel und Birnen<br />

pressen (bis 11 Uhr), außerdem musste ich oft bei drei<br />

Uhr in der Früh Korn dreschen. Habe durch zwei Jahre<br />

hindurch gedient. Von 1833 bis 1835 war ich beim Pauli<br />

in St. Josef als Kuhbub, wurde zur Arbeit stark herangezogen<br />

und hatte einen jährlichen Lohn von 20 Gulden<br />

in Scheinen oder 8 Gulden Konventionsmünzen<br />

(Konventionsgulden ist der süddeutsche Name des<br />

halben Konventionstalers). Daraufhin kam ich für ein<br />

Jahr zum Schwinzerl nach Wuschan als Hausknecht.<br />

Jährlicher Lohn: 12 Gulden. Die Kleidung musste man<br />

von Leinwand tragen, werktags schwarze Hosen aus<br />

Leinwand und sonntags blaue Leinwandhosen. In der<br />

Kirche mussten sonntags im Sommer alle in bloßen<br />

Füßen gehen, im Winter und werktags auf Holzbodenschuhen.<br />

Im Winter 1836 kam ich als Geischütz (Bezeichnung<br />

für einen Bäcker, der seine Ware mit einer<br />

Kippe auf dem Rücken selbst austrägt) zum Neupöck<br />

nach Preding mit dem jährlichen Lohn von 10 Gulden<br />

Konventionsmünzen. 1837 wurde ich Hausknecht und<br />

musste zugleich 40 Ochsen füttern. Wegen der Befreiung<br />

von den Soldaten musste man sich alles auch<br />

noch im Jahre 1838 gefallen lassen. Durch drei Jahre<br />

gedient. Im Jahre 1839 bekam ich den Pass (gemeint<br />

ist ein Dienstpass, der mit dem Erreichen der Volljährigkeit<br />

ausgegeben wurde) und begab mich nach Kalsdorf<br />

ins Gasthaus „Zum Ertl“ als Nachtwächter bei den<br />

12

Fuhrwägen. Bei Tag am Feld gearbeitet,<br />

abends und in der Früh im<br />

Gaststall geholfen, dem Hausknecht<br />

Wasser tragen. Es waren in mancher<br />

Nacht 40-60 Pferde, die mit 10-12 Wägen<br />

bespannt waren. Ich habe für einen<br />

Wagen 6 Kreuzer Nachtgeld erhalten,<br />

musste aber den ganzen Winter neben<br />

den Wägen auf einem Karren liegen.<br />

Im Jahre 1840 wurde ich zum Vorreiter<br />

rekommandiert nach Frohnleiten<br />

zum Adlerwirt und habe mir bei dieser<br />

Marterei durch zwei Jahre 60 Gulden<br />

erspart. Es hieß alle Tage um 3 oder<br />

4 Uhr in der Früh mit den Pferden hinaus,<br />

mittags nach Hause und nachmittags wieder<br />

nach Pernegg vorreiten und abends bis 11 oder 12 Uhr<br />

zu Hause abfüttern. Wieder hinauf nach Pernegg mit<br />

der Vorreiterkette 12 und 14 Pferde auf einen Wagen<br />

gespannt bei schlechtem Weg, manchmal waren es<br />

17 Pferde samt Wildbahner (Reiter, der an der Spitze<br />

des Gespannes auf einem sogenannten Handpferd<br />

reitet). Im Jahre 1842 begab ich mich mit den Fuhrleuten<br />

nach Wien und wurde dort aufgenommen als<br />

Fuhrmann mit 4 Hengsten über eine Zeit von einem<br />

halben Jahr. Zugleich wurde ich Schaffer (Stallmeister)<br />

über 48 Pferde und es ist einem dabei gut und<br />

auch schlecht gegangen. Es hieß alle Tage um 2 Uhr<br />

in der Früh füttern, um 4 Uhr durfte das ganze Jahr<br />

hindurch kein Pferd mehr im Stall sein mit Ausnahme<br />

des Sonntags. Monatlicher Lohn von 8 Gulden, das<br />

Trinkgeld hat monatlich noch mehr gezählt. Ich habe<br />

mir in jedem Jahr 200 Gulden erspart und 4 Jahre gedient,<br />

dann ist der Herr gestorben und die Frau hat<br />

alles verkauft. Ich begab mich zurück in die Steiermark<br />

zu Fuß nach Graz. Musste im Jahr 1845 in den Dienst<br />

einstehen, alltäglich, und konnte nicht nach Hause zu<br />

meinem Vater und zu meiner Mutter, sondern musste<br />

täglich (gemeint ist ständig) von Graz nach Salzburg<br />

durch drei Jahre hindurch für Herrn Kögler in Feldkirchen.<br />

Musste auch öfters nach Klagenfurt fahren und<br />

von Graz nach Wien oder von Wien nach Laibach und<br />

Triest. Im Jahre 1847 musste ich Donnerstag vor Faschingstag<br />

von Graz über Laibach, Obschina, Kasatza,<br />

Treviso, Mestro, Vincenze nach Verona durch Italien<br />

und wieder retour über Villach heraus nach Klagenfurt<br />

fahren. Von Graz nach Verona braucht man 18 Tage<br />

und von Verona nach Klagenfurt sind wir in 12 Tagen<br />

gefahren. Von Klagenfurt ging es über Judenburg und<br />

Hohentauern nach Rottenmann und über Liezen nach<br />

Salzburg, beladen mit schweren Kaufmannswaren.<br />

Von Verona bis Klagenfurt auf jedem Wagen 160 Zentner<br />

Reis, dann von Salzburg nach Graz auf zwei Wagen<br />

180 Zentner Salz. Wir brauchten gerade acht Wochen,<br />

am Osterdienstag kamen wir wieder zu Hause in Feldkirchen<br />

an.<br />

Im Jahre 1848 trat ich in den Dienst zum Herrn Josef<br />

Prattes vulgo Leber in Eibiswald und wurde abkommandiert<br />

zum Salzführer von Aussee und bin gefahren<br />

bis 28. Juni 1852. Am 8. April 1852 kaufte ich diese<br />

„Lebitsch-Realität“, war aber ganz klein, es sind nicht<br />

ganz drei Joch gewesen. Dann habe ich mich Tag und<br />

Nacht beschäftigt, nach Graz mit Schweinen, Kälbern<br />

und Wein Handel betrieben, dass ich hab können<br />

einen Wald kaufen und dann Wiesen und Äcker und<br />

später im Jahre 1866 den Weingarten. Etliche 100 Fass<br />

Wein musste ich ab- und aufladen, nach Hause führen,<br />

wieder nach Graz und Obersteiermark verkaufen<br />

und einkaufen in jenem Windischgebirg (Windische<br />

Büheln, Gegend im nördlichen Slowenien) und Luttenberg-Sauritsch<br />

(Grenzgebiet Steiermark/Ungarn),<br />

auch in Ungarn. Im Jahre 1870 war ich Wein kaufen bei<br />

Kösterl am Plattensee. Außerdem habe ich viele hundert<br />

Eimer Wein von Trient in Südtirol bezogen und<br />

wieder verkauft.<br />

Tag und Nacht immer gearbeitet, aber dabei auch gebetet,<br />

wo immer es möglich war, einer heiligen Messe<br />

beigewohnt, dann ist der Segen Gottes geblieben. Jetzt<br />

nimmt das Alter die Kraft, die Augen werden dunkler<br />

und auch die Zeiten sind durch die Eisenbahn ganz<br />

verändert und man muss ausharren bis ans Ende.<br />

Ich ersuche und befehle euch, liebe Kinder, arbeitet<br />

und betet gerne auch fleißig, das Übrige wird<br />

dann von Gott gewiss kommen.<br />

13

Familie Haring vulgo Tonijogl<br />

Der Eiskeller<br />

von Pistorf<br />

Verderbliche Lebensmittel haltbar zu machen,<br />

war für die Menschheit seit Beginn der Vorratshaltung<br />

eine große Herausforderung. Wie kreativ<br />

man in dieser Hinsicht war, zeigen heute noch einige<br />

heimische Spezialitäten wie z.B. das Kübelfleisch<br />

oder das Grubenkraut. Und schon lange,<br />

bevor die Elektrizität unser Leben erleichterte,<br />

entwickelten findige Menschen Möglichkeiten,<br />

auch in den warmen Monaten Fleisch kühl zu lagern.<br />

Ein solches Kleinod steht bis heute in Pistorf.<br />

Dort befindet sich noch ein originaler Eiskeller,<br />

von denen es anno dazumal etliche in unserer<br />

Region gegeben hat. Wann genau dieser erbaut<br />

wurde, lässt sich heute leider nicht mehr feststellen.<br />

Wir wissen aber, dass er bereits im 19. Jahrhundert<br />

in Verwendung stand und bis zum Ende<br />

der 20er Jahre des 20. Jahrhunderts seinen<br />

Zweck erfüllte. Der Eiskeller befand sich im Besitz<br />

eines Stechviehhändlers und diente sowohl<br />

ihm als auch den Bauern der Umgebung zur Kühlung<br />

des Schlachtfleischs. Betritt man das unscheinbare<br />

Gebäude, so gelangt man zunächst in einen früher als<br />

Schlachtraum genutzten Raum. Von dort geht es dann<br />

weiter in den Vorkeller, in dem die verderblichen Produkte<br />

gelagert wurden und der daher – wie die massiven<br />

Türen und die Stärke der Mauern zeigen – gut<br />

isoliert war. Dieser Vorkeller ist über zwei Lüftungsschächte<br />

mit dem eigentlichen Eiskeller, dem Lagerraum<br />

für das Eis, verbunden. Öffnet man die schwere<br />

Holztür zu diesem, so ist man im ersten Moment von<br />

dessen Fassungsvermögen – das Volumen beträgt circa<br />

120 m 3 – überrascht. Wenn man sich nämlich vorstellt,<br />

dass dieser Raum bis zur Decke mit Eisplatten<br />

gefüllt war, kann man den enormen Arbeitsaufwand<br />

dafür ermessen.<br />

Die Mauern des Eiskellers sind annähernd einen Meter<br />

dick, jedoch nicht vollwandig, sondern in einem Kammersystem<br />

aufgebaut, um die Kälte besser im Raum zu<br />

halten. Das Wasser des auftauenden Eises floss über<br />

ein einfaches Rinnensystem ab und die Be- und Entlüftung<br />

sorgte dafür, dass warme Luft nach draußen<br />

strömte und die kalte Luft in den Vorkeller gelangte.<br />

Sobald die Eisschicht dick genug war, wurde das Eis<br />

Block für Block mit Sägen aus den nahegelegenen Seen<br />

geschnitten. Die Sägen hatten an einem Ende einen<br />

breiten Griff, sodass zwei Männer sie heben konnten,<br />

und auf der anderen Seite ein Gewicht, damit die Säge<br />

im Wasser nach unten gezogen wurde. Mühsam wurde<br />

Eisplatte für Eisplatte herausgeschnitten und dann mit<br />

Haken auf Schlitten und Wagen verladen. Der Eiskeller<br />

wurde über eine Öffnung im Mauerwerk bis unter<br />

die Decke (Raumhöhe etwa sechs Meter) befüllt und<br />

anschließend wieder zugemauert, um selbst den geringsten<br />

Kälteverlust zu vermeiden. Viele Tage dauerte<br />

diese Schwerstarbeit, aber sie wurde mit Kälte, die sich<br />

bis zum Spätherbst hielt, belohnt. Nach demselben<br />

Prinzip funktionierten auch die ersten Kühlkästen, bei<br />

denen ein kleiner Eisblock das benachbarte Fach kalt<br />

hielt.<br />

20

Es Rumpeln mocht den Sauerstoff<br />

Fauland-Simmer-<br />

Erinnerungen<br />

Die Arbeit der Menschen ist Kreisläufen unterworfen, sodass trotz vieler Errungenschaften<br />

und Veränderungen alles immer wieder zum Ausgangspunkt zurückkehrt.<br />

Was früher aus Erfahrung, Beobachtung und Intuition heraus passierte, wird heute<br />

durch die Wissenschaft bestätigt. So geht die Landwirtschaft mit neuen technischen<br />

Voraussetzungen oftmals den Weg zurück zu ihren Ursprüngen.<br />

21

Gemüsesuppe mit Fleischknödel<br />

ZUTATEN<br />

1 L Gemüsesuppe<br />

(hausgemacht oder Würfelsuppe)<br />

1 feingehackte Zwiebel<br />

kleinwürfelig geschnittenes Gemüse<br />

nach Saison (Karotten, Sellerie,<br />

Kohlrabi, Kohl, Karfiol…)<br />

FLEISCHKNÖDEL<br />

250 g Faschiertes vom Rind,<br />

Schwein oder gemischt<br />

50 g Reis (evtl. vom Vortag übriggeblieben)<br />

Petersilie<br />

Muskatnuss<br />

Salz, Pfeffer<br />

ZUBEREITUNG<br />

Den Reis kochen und abkühlen lassen oder übriggebliebenen<br />

Reis vom Vortag verwenden. Das<br />

Faschierte in eine Schüssel geben, den Reis, die<br />

feingehackte Petersilie und die Gewürze dazugeben.<br />

Die Zutaten für die Fleischknödel schön kalt<br />

kneten, damit die Masse bindet und kleine Bällchen<br />

formen.<br />

Die Suppe heißmachen, die Bällchen darin ca. 15<br />

Minuten leicht köcheln lassen. Das würfelig geschnittene<br />

Gemüse nach rund fünf Minuten zu<br />

den Fleischknödeln in die Suppe geben und mitkochen.<br />

Die Gemüsesuppe heiß servieren.<br />

Panierte Kürbisschnitzel<br />

ZUTATEN<br />

mittlerer Kürbis<br />

glattes Mehl<br />

Salz<br />

2 Eier<br />

Semmelbrösel<br />

evtl. geriebene Kürbiskerne<br />

Rapsöl<br />

ZUBEREITUNG<br />

Für die panierten Kürbisschnitzel den Kürbis aufschneiden,<br />

die Kerne entfernen und in 1 cm dicke<br />

Scheiben schneiden. Falls Kürbiskerne verwendet<br />

werden, die geriebenen Kürbiskerne mit den Bröseln<br />

vermischen (2/3 Brösel, 1/3 Kerne). Die Eier<br />

mit dem Salz in einer Schüssel verquirlen.<br />

Das Mehl und die Brösel jeweils in einer weiteren<br />

Schüssel vorbereiten. Die Kürbisschnitzel zuerst<br />

im Mehl drehen, dann durchs Ei ziehen und in den<br />

Bröseln wenden. Die panierten Kürbisschnitzel in<br />

Öl auf beiden Seiten goldbraun herausbacken.<br />

Herausnehmen und abtropfen lassen.<br />

24

Apfeltiramisu<br />

ZUTATEN<br />

250 g Mascarpone<br />

250 g Schlagobers<br />

250 g Apfelmus<br />

80 g Zucker<br />

½ TL Zimt<br />

Zitronensaft<br />

evtl. Vanillepulver<br />

200 ml Apfelsaft<br />

½ TL Zimt<br />

1 Packung Vollkornbiskotten<br />

ZUBEREITUNG<br />

Für dieses Tiramisu Mascarpone glattrühren. Mit Apfelmus,<br />

Zucker, Zimt, Zitronensaft und etwas Vanillepulver<br />

gut verrühren. Zum Schluss den steif geschlagenen<br />

Schlag unterrühren. Den Apfelsaft mit Zimt verquirlen.<br />

Für das Apfel-Tiramisu die Vollkornbiskotten darin drehen<br />

und eine Form damit auslegen. Mit der Apfelcreme<br />

bedecken. Dann wieder Biskotten abwechselnd mit der<br />

Creme schichten, bis die Masse aufgebraucht ist. Mit<br />

der Creme abschließen. Das Tiramisu mit Apfelmus für<br />

mehrere Stunden kaltstellen. Vor dem Anrichten mit<br />

Zimt bestreuen.<br />

25

REGIONALE GESCHICHTE<br />

Das Sausal<br />

Das Sausal bezeichnet das Hügelland zwischen<br />

den Flüssen Sulm und Laßnitz. Es ist aus paläozoischen<br />

Schiefern aufgebaut und Teil der mittelsteirischen<br />

Schwelle, die das oststeirische vom<br />

weststeirischen Becken trennt.<br />

30

Vor 16 Millionen Jahren entstanden durch Meeresablagerungen<br />

jene Böden, aus denen die Landwirtschaft<br />

und die Bauwirtschaft heute ihren Nutzen<br />

ziehen. Hätte Graz damals schon existiert, wäre es<br />

sicher eine wunderschöne Küstenstadt gewesen. Die<br />

Oststeiermark war ein tiefes und die Weststeiermark<br />

ein flaches Meer, aus dem Inseln herausragten und<br />

das am Fuß der Koralm seine Ufer hatte. Aufgrund der<br />

geografischen Lage (da sich die Kontinente circa 2 cm<br />

pro Jahr nach Norden verschieben, befanden wir uns<br />

damals auf der Höhe des Nildeltas) war das Meer, das<br />

unsere Heimat bedeckte, warm und lichtdurchflutet.<br />

Eine dieser Inseln, von der aus man einen wunderbaren<br />

Ausblick auf den Gleichenberger Vulkan gehabt<br />

hätte, war der Sausaler Stock, der eine viel ältere geologische<br />

Geschichte hat. Diese Gesteinsformationen<br />

werden dem Paläozän-Zeitalter zugeordnet und sind<br />

rund 60 Millionen Jahre alt.<br />

Der Name „Sausal“ wird in<br />

Urkunden des Mittelalters<br />

als „Susil“ erwähnt. Er wird<br />

aus lat. „Solva silva“ (Sulmwald)<br />

abgeleitet. Die höchste<br />

Erhebung ist der Demmerkogel<br />

mit 671 Metern.<br />

Nach dem Zusammenbruch des Römischen Weltreichs<br />

machte sich anstelle des einstigen Kulturlandes<br />

wieder Wald breit. Gegen Ende des 6. Jahrhunderts<br />

siedelten sich vom Sulmtal aufwärts slawisch sprechende<br />

Karantaner an. Karantanien war ein im 7. Jahrhundert<br />

nach Christus entstandenes slawisches<br />

Fürstentum mit seinem Zentrum im heutigen Kärnten.<br />

Über Kärnten hinausreichend und als ein erstes<br />

eigenständiges und stabiles Staatsgebilde nach der<br />

Völkerwanderungszeit, war es entscheidend für die<br />

Geschichte Kärntens, der Steiermark und Sloweniens.<br />

Diese einfachen Bauern gaben den Tälern, Hügeln und<br />

Gewässern jene Namen, die noch heute, wenngleich<br />

in abgeänderter Form, an diese Zeit erinnern. Durch<br />

die Eingliederung ganz Karantaniens in das deutsche<br />

Königreich Mitte des 10. Jahrhunderts beginnt die<br />

dokumentierte Weinbaugeschichte im Sausal. König<br />

Otto I. schenkte im Jahr 970 den Landstrich zwischen<br />

Sulm und Laßnitz dem Erzbistum Salzburg. Darunter<br />

befand sich auch der Wald „Susil“. Als Verwaltungsund<br />

Schutzmaßnahme wurde von den Erzbischöfen<br />

im 12. Jahrhundert das Schloss Seggau erbaut. Die<br />

Besiedelung der Region erfolgte in dieser Zeit vor allem<br />

mit bayerischen Bauern, die hier als Kolonisten<br />

lebten. Aus jener Zeit stammt auch die Ähnlichkeit<br />

des steirischen mit dem bayerischen Dialekt. Diese<br />

Bauerngeschlechter, die meist dem Erzbischof unterstanden,<br />

leisteten im Sausal Pionierarbeit: Sie legten<br />

Täler trocken, rodeten Wälder zur Gewinnung von<br />

Ackerland und pflanzten auf sonnigen Berghängen<br />

Weinreben. Aufgrund der sehr steilen Taleinschnitte<br />

siedelten sich die Bauern entlang der Hügelketten an<br />

und wegen der zerklüfteten Landschaft bildeten sich<br />

keine größeren Siedlungen. Trotz der schwierigen Voraussetzungen<br />

hat sich der Weinbau auf Initiative der<br />

Erzbischöfe sehr bald zur wichtigsten Einnahmequelle<br />

dieser Region entwickelt.<br />

Mit dem Wissen um die große Tradition des Sausals<br />

und seine Besonderheiten, wie dem Urgesteinsboden,<br />

machten und machen Generationen die Landwirtschaft<br />

und den Weinbau zu ihrem Lebensmittelpunkt.<br />

31

Legende<br />

Der Räuber Finsterl<br />

Woher er kam oder ob er hier geboren wurde, ist nicht mehr überliefert. Ein finsterer<br />

Geselle soll er gewesen sein und wenn man ihm auf der Straße begegnete, musste man<br />

sich fürchten. Trotzdem hatte er, nach den Überlieferungen, zwar das Herz am rechten<br />

Fleck, aber leider nicht seine Finger.<br />

Es war in den 1920er Jahren, als Lois Finsterl im Kleingraben<br />

seine Keusche bewohnte und ein paar Joch<br />

Grund bewirtschaftete. Die Zeiten waren hart und die<br />

Nachwirkungen des Ersten Weltkriegs spürbar. Die<br />

Menschen am Land führten ein kärgliches Dasein und<br />

rangen in mühevoller Arbeit dem Boden das Nötigste<br />

zum Leben ab. Die Kluft zwischen Reich und Arm und<br />

zwischen Herren und Dienern war groß. Die „Einleger“<br />

(arme Leute, die sich von Hof zu Hof bettelten) zogen<br />

umher, Knechte und Mägde arbeiteten auf den Höfen<br />

und die Weinzerln kümmerten sich um die Weingärten<br />

der wohlhabenden Grundbesitzer.<br />

Zu jener Zeit wurde gemunkelt, dass bei Großbauern<br />

und Gutsherren immer wieder Lebensmittel verschwanden,<br />

auch Schnapsbestände, Dinge des täglichen<br />

Gebrauchs und alte Lederhosen kamen auf seltsame<br />

Weise abhanden. Es begann mit Kleinigkeiten,<br />

kaum spürbar, aber im Laufe der Zeit wurde es immer<br />

mehr. Anfangs beschuldigte man auf einzelnen Höfen<br />

noch Knechte und Mägde des Diebstahls, bald jedoch<br />

stellte man fest, dass es anderen auch so erging. Aber<br />

es gab noch weitere Gerüchte. So trug es sich zu, dass<br />

die Ärmsten der Armen – oft Familien mit vielen Kindern,<br />

deren Eltern kaum alle Mäuler stopfen konnten<br />

– am Morgen vor ihrer Tür eine Henne, Feldfrüchte<br />

oder Getreide vorfanden. Andere wiederum erhielten<br />

wie von Zauberhand ein paar Eier, Werkzeug oder ein<br />

Stück Leder und so manch alter Knecht kam in den<br />

Genuss eines Doppeltgebrannten. Schnell sprach es<br />

sich im Kleingraben herum, welche Wunder da geschahen<br />

und dass ein Heiliger, wie einst St. Nikolaus,<br />

sich der Armen annimmt. Beim sonntätigen Kirchgang<br />

dankten die Beschenkten für Gottes Wirken durch<br />

jene gute Seele.<br />

Die Exekutive postierte jedoch Wachposten und die<br />

Weinzerln, Keuschler und Dienstleute wurden befragt.<br />

Viel half es nicht, denn die einen hüteten sich davor<br />

irgendwelche Gerüchte preiszugeben, würden sie sich<br />

doch so um die Gaben ihres Wohltäters bringen, und<br />

die anderen sagten erst recht nichts, standen sie der<br />

38

Gendarmerie und den Grundherren doch nicht sehr<br />

wohlgesonnen gegenüber. Langsam, aber sicher verdichteten<br />

sich jedoch die Gerüchte. Da des Nachts ein<br />

Schatten, der um den Hof schlich, dort Schritte, die<br />

man vor dem Haus vernahm, und hin und wieder erhaschte<br />

einer einen Blick auf den Dieb oder den Wohltäter<br />

– je nachdem, ob man ein Geschädigter oder ein<br />

Beschenkter war.<br />

Lange Zeit ging alles gut, aber schließlich wurde doch<br />

der „Finsterl Lois“ als Täter entlarvt. Einfach war es<br />

nicht, ihn zu erwischen, kannte der Bursche die Wälder<br />

im Kleingraben und auf dem Eichberg doch wie seine<br />

eigene Westentasche. Natürlich waren auch jene, die<br />

er mit Diebsgut bedacht hatte, auf seiner Seite und so<br />

war es ein Leichtes sich zu verstecken und immer etwas<br />

schneller als der Amtsschimmel zu sein. Geendet<br />

hat die Flucht dann schließlich in Fahrenbach zu Beginn<br />

der 30er Jahre. Den Erzählungen zufolge floh der<br />

„Finsterl Lois“ wieder einmal vor den Gendarmen, als<br />

diese ihn beim „Rack“ am „Sauberg“ in einem Kellerstöckel<br />

stellten. Der Bauer Schatz, der den entscheidenden<br />

Hinweis auf das Versteck gab und die Gendarmen<br />

begleitete, entdeckte den Davonlaufenden. Mit<br />

der Schrotflinte schoss er auf den Flüchtenden und<br />

bedankte sich für die Räubereien mit 52 Schrotkugeln<br />

in das Hinterteil vom Finsterl.<br />

Verletzt brachte man ihn mit einem Weidenkorb ins<br />

Tal, von wo aus er zuerst ins Spital und später ins Gefängnis<br />

kam. Natürlich wurde ihm der Prozess wegen<br />

vielfachem Diebstahl gemacht und es kam zu einer<br />

Verurteilung. Aus dem Gefängnis, so erzählt man sich,<br />

wurde er vom Militär zwangsrekrutiert, weil der Zweite<br />

Weltkrieg begonnen hatte; aus diesem Krieg kehrte er<br />

nie wieder zurück.<br />

Eingegangen ist „Lois Finsterl“ in die Aufzeichnungen<br />

der Justiz als der „Räuber Finsterl“, in die Geschichten<br />

der Menschen schrieb er sich aber als der „Robin<br />

Hood“ der Südsteirer ein, der die Reichen bestahl, um<br />

die Armen zu beschenken.<br />

39

Wir waren insgesamt acht Kinder und ich war das<br />

jüngste. Die Eltern waren Weinzerln. Als ich zur Welt<br />

kam, waren sie gerade in Pößnitz bei einem Weinbauern,<br />

der damals sieben Winzereien besaß. Wir lebten<br />

in einer kleinen Keusche mit einer Stube und einem<br />

Stüberl. Die Älteren von uns schliefen in der Saukuchl,<br />

mein Bruder und ich teilten uns das Tafelbett in der<br />

Küche. Oft war es gar nicht einfach, dort zu schlafen,<br />

denn hin und wieder kamen die Nachbarn zum Kartenspielen<br />

zu uns. Das Bett wurde aufgeklappt, mein<br />

Bruder und ich schlüpften hinein, die Tischplatte kam<br />

wieder darauf und die Kartenspielerei ging los. Mehr<br />

als einmal hat es uns aus dem Schlaf gerissen, wenn<br />

jemand schrie: „Karo is Trumpf“, und das letzte Ass mit<br />

einem lauten „Pumperer“ auf die Tischplatte knallte.<br />

Mein ältester Bruder war zehn Jahre älter als ich und<br />

das hatte seine Vorteile. Er durfte Zimmermann lernen<br />

und darüber freuten wir uns besonders im Winter.<br />

Es war zwar nicht allzu viel Zeit zum Spielen, wenn wir<br />

aber Möglichkeiten dafür fanden, nutzten wir sie aus.<br />

Besonders das Schifahren hatte es uns angetan. Die<br />

Tauben von alten Fässern mussten zu allererst herhalten.<br />

Jeweils ein Loch wurde in unsere zukünftigen<br />

Schier gebohrt, eine Schnur angeknotet und schon<br />

hatten wir unser Lenkwerkzeug beisammen. Die<br />

Schnur war auch praktisch, weil wir die Fasstauben so<br />

einfach den Berg hinauf ziehen konnten und sie nicht<br />

tragen mussten. Als Schlaufen für unsere Schuhe haben<br />

wir einfach zwei schöne, breite Schweineschwarten<br />

angenagelt und schon ging es los. Mein Bruder<br />

Ottl war sehr geschickt im Umgang mit Holz und so<br />

versuchte er sich daran, für uns richtige Schi zu bauen.<br />

Aus Eschenholz hackte er zwei Brettl heraus, hobelte<br />

diese so lange, bis sie glatt waren, und spitzte sie ein<br />

wenig zu. Dann kamen sie in den Saukessel, wurden<br />

dort gekocht, dann gebogen und mit Schraubzwingen<br />

auf Schragen eingespannt. Darunter machten wir ein<br />

Feuer und haben unsere Schier so lange gebrannt, bis<br />

sie ihre Form behielten. Das war ein Erlebnis, es ging<br />

viel schneller und einfacher zu lenken waren sie auch.<br />

Nur der Vater mochte es gar nicht, denn durch den gefrorenen<br />

Schnee gingen unsere Schuhe auf und Schuhe<br />

waren etwas Wertvolles, das man nicht so einfach<br />

kaufen konnte. Die Lösung war einfach: Wir zogen die<br />

Schuhe aus und fuhren barfuß. Ein paar Mal hielten<br />

wir das schon aus, dann liefen wir wieder heim und<br />

hielten unsere Füße in den Broter, das Bratfach unseres<br />

Tischherdes. Mehrmals haben wir in meiner Kindheit<br />

die Winzereien gewechselt. Unter anderem waren<br />

wir auch in einer Hube von Schloss Trautenburg. Ich<br />

42

musste immer zu einem Nachbarn Milch holen gehen.<br />

Dort gab es ein kleines Mädchen, kaum größer als ein<br />

„Stamperl“, sie war vier Jahre jünger als ich und sollte<br />

in meinem späteren Leben noch eine große Rolle spielen.<br />

Bis 1954 habe ich mit den Eltern im Weingarten<br />

gearbeitet, dann durfte ich das erste Mal den Winter<br />

hindurch arbeiten gehen. Im Frühjahr musste ich wieder<br />

heim und den Eltern helfen. Des Öfteren haben<br />

wir unsere wenigen Habseligkeiten gepackt und sind<br />

weitergezogen in der Hoffnung, beim nächsten Weinbauern<br />

etwas mehr Eigengrund zu bekommen, damit<br />

wir alle Mäuler unserer Familie satt machen konnten.<br />

Immer mit dabei waren auch Vaters Bienenstöcke. Vor<br />

vielen Jahren hatte er damit begonnen und sein Honig<br />

erwies sich gerade in den Kriegsjahren als überaus<br />

nützlich. Ich selbst half dem Vater von klein auf bei der<br />

Bienenarbeit, bekam später zwei Stöcke für mich und<br />

wurde als Erwachsener ebenfalls zum Imker.<br />

und ein Jahr später sind auch wir eingezogen. Meine<br />

Frau und ich taten es meinen Eltern gleich, wir haben<br />

ebenfalls acht Kinder. Nach vielen glücklichen und arbeitsreichen<br />

Jahren ist sie leider im Jänner 2018 entschlafen.<br />

Was bleibt sind viele schöne Erinnerungen.<br />

Auch die Liebe zu den Bienen ist mir vom Vater geblieben.<br />

Noch heute betreue ich zehn Völker und mache<br />

meinen Honig, um ein wenig damit zu handeln.<br />

Die Menschen kamen aus den Städten aufs Land und<br />

versuchten hier, ihr Hab und Gut gegen Nahrungsmittel<br />

einzutauschen. So handelte der Vater für etwas Honig<br />

so manches Kleidungsstück oder ein paar Schuhe<br />

ein. Viele Male, ich erinnere mich noch gut daran, wurde<br />

ein Paar Schuhe repariert anstatt es wegzuwerfen.<br />

Der Vater machte das selbst; entweder konnte er Lederabfälle<br />

beim örtlichen Schuster erwerben oder er<br />

verwendete alte Antriebsriemen, um unsere Schuhe<br />

aufzudoppeln.<br />

Jahre später traf ich jenes kleine „Stamperl“ vom Milchholen<br />

wieder, sie war zu einer jungen, feschen Frau<br />

herangewachsen. Wir haben uns verliebt und 1958<br />

geheiratet. Ihre Eltern besaßen im Kleingraben ein<br />

kleines Grundstück und dort begannen wir 1961, uns<br />

ein Haus zu bauen. Ich habe damals schon gearbeitet<br />

und verbrachte jede freie Minute auf unserer Baustelle.<br />

Das ganze Fundament und der Keller wurden händisch<br />

ausgegraben, genau so wie auch jede Scheibtruhe<br />

voll Beton von Hand abgemischt wurde. Erst beim<br />

Innenputz bekam ich leihweise eine Mischmaschine<br />

mit einem Benzinmotor, der Strom kam erst 1972 in<br />

unseren Graben. Vier Jahre nach Baubeginn konnten<br />

meine Schwiegereltern ein kleines Zimmer beziehen<br />

43

Pfarre Großklein<br />

Waren es für die prähistorische Zeit archäologische<br />

Funde, die etwas Licht ins Dunkel der Geschichte<br />

von Klein bringen, so sind es seit dem Hochmittelalter<br />

schriftliche Quellen. Am 7. September 1170 beurkundete<br />

und bestätigte der Salzburger Erzbischof<br />

Adalbert III. der Pfarre Leibnitz deren Besitzungen.<br />

Als eine zur Pfarre gehörige Tochter- bzw. Filialkirche<br />

wird in der Urkunde jene „in klvne sancti Georgii“ genannt.<br />

Die Ortschaft<br />

Klein und die dem Heiligen<br />

Georg geweihte<br />

Kirche sind demnach<br />

erstmals 1170 urkundlich<br />

nachweisbar. Über<br />

Größe, Aussehen und<br />

über den genauen<br />

Standort der in der<br />

Urkunde von 1170 genannten<br />

„capella“ ist nichts bekannt. Vergleichsbeispiele<br />

aus anderen Gegenden lassen den Schluss zu,<br />

dass die Georgskirche noch im Hochmittelalter ein<br />

Holzbau gewesen ist, der dem damaligen Typus vieler<br />

Landkirchen entsprach.<br />

Die ersten konkreten Nachrichten über Bauzustand<br />

und Bauausstattung stammen aus dem frühen<br />

17. Jahrhundert. 1607 wird in einem Visitationsbericht<br />

vermerkt, dass es in der Kirche drei Altäre gab. Einer<br />

davon sollte entfernt und stattdessen eine Kanzel errichtet<br />

werden. Der Friedhof umgab bereits damals<br />

die Kirche. Mit zunehmender Bevölkerung und wirtschaftlichem<br />

Ausbau des Landes wurden die in der<br />

Kolonisationszeit entstandenen Pfarren im Interesse<br />

einer besseren seelsorglichen Betreuung in kleinere<br />

Sprengel unterteilt. So entstand im Spätmittelalter<br />

aus der Mutterpfarre Leibnitz eine Reihe neuer Pfarren:<br />

Gamlitz, Leutschach, St. Johann im Saggautal,<br />

44

Eibiswald und St. Nikolai im Sausal. Das Gebiet von<br />

Großklein gehörte zum überwiegenden Teil zur Pfarre<br />

St. Johann i.S., die Georgskirche war nun etwa 500 Jahre<br />

lang eine von der Pfarrkirche St. Johann abhängige<br />

Filialkirche. Die Pfarrgeistlichkeit von St. Johann war<br />

lediglich verpflichtet, jeden zweiten Sonntag und zu<br />

den Hochfesten des Kirchenjahres in Großklein mit<br />

der Bevölkerung Gottesdienste zu feiern, auch Ehen<br />

durften hier geschlossen und die Toten im Kirchhof<br />

begraben werden. Das Sakrament der Taufe hingegen<br />

war alleiniges Vorrecht der Pfarrkirche.<br />

Dieses und andere, ausschließlich Pfarrkirchen vorbehaltene<br />

Rechte erlangte die Georgskirche erst im<br />

Jahr 1787. Im Zuge der sogenannten Josephinischen<br />

Pfarrregulierung wurde durch ein kaiserliches Dekret<br />

vom 2. Dezember 1787 die selbstständige Pfarre Klein<br />

geschaffen und die bisherige Filialkirche in den Rang<br />

einer Pfarrkirche erhoben.<br />

1790 richtete der erste Pfarrer von Klein, Vinzenz<br />

Martin Wittmeier, ein Ansuchen an das Gubernium in<br />

Graz, worin er um die Überlassung eines Altars aus<br />

der unter Kaiser Joseph II. aufgelassenen Dominikanerkirche<br />

in Pettau/Ptuj ersuchte, da der Hochaltar in<br />

Klein vermorscht und wurmstichig war.<br />

Gubernium und Bischof stimmten zu, sodass man<br />

trotz fehlender weiterer Quellen annehmen kann,<br />

dass der Altaraufbau aus Pettau nach Klein transportiert<br />

und hier als der heutige – wenngleich sicher modifiziert<br />

– aufgestellt wurde. Das um 1770/80 entstandene<br />

Altarbild zeigt die Aufnahme des Heiligen Georg<br />

in den Himmel. Er kniet mit Lanze und Drachen auf<br />

einer Wolke, den Blick auf die ebenfalls kniende Maria<br />

gerichtet. Ein Engel reicht ihm den Palmzweig für das<br />

erlittene Martyrium.<br />

45

Vom Berg zum Hügel<br />

„Zam mudln“<br />

Ich bin im Mölltal, auf gut 900 Meter Seehöhe, als eines<br />

von zehn Geschwistern zur Welt gekommen. Oft<br />

erzählte mir meine Mutter, dass ich bei meiner Geburt<br />

kleiner war als unsere größten Erdäpfel. Als kleines<br />

Kind war ich „a zniachti Krott“ und das war vermutlich<br />

auch der Grund, warum ich jeden Tag ein Häferl kuhwarme<br />

Milch bekam. Wir hatten sieben Kühe und einige<br />

Schafe auf unserem Hof. Es gab sehr schneereiche<br />

und strenge Winter, es war bitterkalt und deshalb sind<br />

wir so gut wie möglich unter unseren Decken zusammengekrochen.<br />

In unserer Küche stand ein Tafelbett.<br />

Am Tag war es Arbeitsfläche und in der Nacht sind<br />

wir zu dritt darin gelegen, die kleineren zwei von uns<br />

quer und das größere Geschwisterl der Länge nach.<br />

Die Schafe bei uns daheim wurden zweimal pro Jahr<br />

geschoren. Im Sommer stellten wir einen großen Holzbottich<br />

im Hof auf, kochten im Dämpfer das Wasser,<br />

gaben Soda dazu und badeten jedes einzelne Schaf<br />

darin. Mit einem „Striegler“ wurden die Tiere ordentlich<br />

gesäubert und danach mussten wir Kinder sie auf<br />

der Hausweide hüten, damit keines davonspaziert<br />

und alle ordentlich trocken wurden. Im Winter streute<br />

der Vater den Stall ordentlich ein und die Schafe<br />

wurden dort gewaschen. Waren sie trocken, ging es<br />

ans Scheren; das passierte bei uns in der Stube. Weil<br />

unsere Wirtschaft ja nicht so groß war, kamen meine<br />

Geschwister, sobald sie mit der Schule fertig waren, zu<br />

anderen Betrieben. Bei mir war es auch nicht anders.<br />

Mit 15 Jahren begann ich bei einer Jausenstation an<br />

der Glocknerstraße zu arbeiten. Ich war Mädchen für<br />

alles und musste ebenso putzen und waschen wie kochen<br />

und servieren. Sechs Jahre war ich dort, bis der<br />

Vater mich 1944 wieder nach Hause holte. Alle meine<br />

Brüder waren im Krieg und er brauchte Hilfe auf dem<br />

Hof. In jener Zeit war ich nicht mehr ganz so ein „Zniachterl“.<br />

Ich erinnere mich noch gut daran, wie wir gemeinsam<br />

mit dem Vieh arbeiteten und ich Vater dabei<br />

half, mit der Zugsäge im Wald Bäume zu fällen. Das einzig<br />

Gute an jenen Kriegsjahren war, dass mein Bruder<br />

und ein steirischer Bauernbub, sein Name war Ludwig,<br />

Kameraden waren. Als der Krieg endlich vorüber<br />

war, besuchte mein Bruder seinen Freund in Großklein<br />

und auch er kam zu uns in die Berge. Mir gefiel dieser<br />

schneidige Bursche und anscheinend hatte auch er<br />

ein Auge auf mich geworfen, denn irgendwann sagte<br />

mein Bruder zu mir: „Den Ludwig muaßt nehman, der<br />

is a guata Mensch.“ Weil ich dem überhaupt nicht abgeneigt<br />

war, sagte ich nicht viel mehr als: „Schauma<br />

amol“.<br />

So kam es, dass ich meinen Bruder für ein paar Tage<br />

begleitete, mir Ludwigs Wirtschaft anschaute und natürlich<br />

auch die Schwiegereltern kennenlernte. Was<br />

ich sah, gefiel mir; die Wirtschaft war zwar nicht im<br />

allerbesten Zustand, aber das war damals keine. Die<br />

Arbeit war nicht viel anders als bei uns daheim und<br />

ich war sie ja gewohnt. Wochen später kam Ludwig<br />

wieder zu uns und alles wurde besprochen. Es war<br />

Besatzungszeit und die Vorschriften damals lauteten,<br />

dass ich sechs Wochen vor der Hochzeit zu meinem<br />

Bräutigam ziehen musste, bevor wir heiraten durften.<br />

So nahm er mich damals, 1948, mit Sack und Pack mit<br />

zu sich nach Hause. Die Schwiegermutter und seine<br />

Schwester erwarteten mich schon sehnsüchtig und<br />

nahmen mich herzlich auf. Sechs Wochen haben wir<br />

zwei dann schon „zam mudln“ und uns aneinander<br />

gewöhnen dürfen, aber sonst hat es nichts gegeben,<br />

bis uns der staatliche und der kirchliche Segen zuteilwurden.<br />

Am 1. April 1948 war es so weit, wir heirateten<br />

und es war wirklich lustig. Doch davor mussten wir<br />

noch einen kleinen Hürdenlauf absolvieren.<br />

Damals gab es einen Nachbarn, der als Streithansl bekannt<br />

war. Jeder versuchte eine Konfrontation mit ihm<br />

48

zu vermeiden und genau der wollte unbedingt unseren<br />

Hochzeitszug aufhalten und durch Absperren ein<br />

wenig Trinkgeld verdienen. Dazu hatte er einen Birkenbesen<br />

mit; als wir uns talwärts durch den Hohlweg<br />

in Richtung Höllgraben auf den Weg machten, sahen<br />

wir ihn schon von Weitem. Wir wären ihm auch nicht<br />

entkommen, da der Hohlweg sehr tief war und ausweichen<br />

nicht ging. Die ganze Hochzeitsgesellschaft<br />

machte kehrt und es ging zurück auf den Berg. Zuerst<br />

versuchten wir es über eine andere Leitn, doch schon<br />

sahen wir am Waldrand den Nachbarn, der uns den<br />

Weg abschneiden wollte. Wieder hieß es kehrt. Der<br />

dritte Versuch sorgte dafür, dass er uns übersah und<br />

so kamen wir zumindest schon bis in den Kleingraben<br />

hinunter. Jetzt war er hinter uns, wir lachten und hatten<br />

unseren Spaß damit, ihm aus dem Weg zu gehen.<br />

Gut gelaunt marschierten wir in Richtung Dorf. An der<br />

Brücke über den Kleinbach startete er einen neuen<br />

Versuch, aber dort war schon jemand anders postiert.<br />

Von dem ließen wir uns gerne aufhalten und gaben<br />

ein gutes Trinkgeld. Der Streithansl zog weiter und<br />

wir machten noch einen Umweg, um ihm ein letztes<br />

Mal auszuweichen. Erst kurz vor der Kirche hat er uns<br />

eingeholt, aber da war es schon zu spät. Laut hörten<br />

wir ihn hinter uns schimpfen und seinen Birkenbesen<br />

hat er ebenfalls nach uns geworfen, bevor er wutentbrannt<br />

nach Hause stapfte.<br />

Es gab eine wunderschöne Hochzeitsfeier. Der geworfene<br />

Birkenbesen hat uns Glück gebracht. Ich habe es<br />

mit meinem Ludwig wirklich gut getroffen. Wenn man<br />

bedenkt, dass er mit meinem Bruder Jahre im Krieg<br />

verbracht hat, aber wir uns nur wenige Wochen kannten,<br />

bevor wir heirateten, so muss man sagen, dass es<br />

das Schicksal schon gut mit uns gemeint hat. So bin<br />

ich seinerzeit vom Tiroler Berg zum steirischen Hügel<br />

gekommen.<br />

49

Käferbohnensuppe<br />

ZUTATEN<br />

150 g Käferbohnen (getrocknet)<br />

1 EL Schmalz<br />

1 Zwiebel (groß)<br />

250 g Speck<br />

1 EL Mehl (glatt)<br />

1 EL Paprikapulver (edelsüß)<br />

2 EL Essig (z.B. von Essiggurken)<br />

3-4 Essiggurken (groß)<br />

½ Dose Mais<br />

Salz<br />

Pfeffer<br />

Bohnenkraut<br />

Thymian<br />

ZUBEREITUNG<br />

Zunächst die Käferbohnen über Nacht in reichlich<br />

Wasser einweichen. Mit frischem Wasser<br />

bissfest kochen und dabei unbedingt darauf<br />

achten, dass die Bohnen mit reichlich Wasser<br />

bedeckt sind. Kochwasser NICHT wegschütten!<br />

Zwiebel kleinschneiden, Speck würfelig schneiden,<br />

Schmalz erhitzen und Zwiebeln darin goldgelb<br />

braten. Speck zugeben und glasig werden<br />

lassen. Mit Paprikapulver und Mehl stauben.<br />

Mit Essig und dem Kochwasser der Bohnen ablöschen.<br />

Essiggurken feinschneiden. Bohnen,<br />

Essiggurken und Mais zufügen. Mit Salz, Pfeffer,<br />

Bohnenkraut und Thymian würzen. Eventuell<br />

kann man auch einen Suppenwürfel dazugeben.<br />

Die Bohnensuppe ca. 15 Minuten köcheln<br />

lassen – nicht zu lange, damit die Bohnen und<br />

der Mais nicht zerkochen.<br />

50

Sulmtaler<br />

Hendel-Eintopf<br />

ZUBEREITUNG<br />

ZUTATEN<br />

1 Sulmtaler Hendl, etwa 1,5 kg<br />

4 EL Öl<br />

250 g Edelkastanien (abgeschält)<br />

150 g kleine Schalotten<br />

200 g Sellerie (würfelig geschnitten 1 cm)<br />

150 g Karotten (würfelig geschnitten 1 cm)<br />

2 Lorbeerblätter<br />

100 ml Rotwein<br />

150 ml Geflügel-Jus<br />

50 g Butter<br />

Oregano, Thymian, Rosmarin<br />

Salz, Pfeffer, Honig<br />

Gebackener Grießkoch<br />

ZUTATEN<br />

Das Hendl herauslösen und in 8 Teile zerteilen,<br />

wobei der Brust und den Flügeln die Haut nicht<br />

abgezogen wird. Mit Salz würzen. Den Backofen<br />

auf 200 °C vorwärmen. In einem Schmortopf das<br />

Öl erhitzen. Das Hendl auf der Hautseite anbraten.<br />

Nach 2-3 Minuten die Stückchen auf die andere<br />

Seite drehen und die Schalotten und Lorbeerblätter<br />

beifügen. Mit dem Deckel verschließen und<br />

in das vorgeheizte Backrohr stellen. Gelegentlich<br />

mit dem Bratensaft begießen. Nach etwa 20 Minuten<br />

den Kochtopf aus dem Rohr nehmen, das<br />

Hendl herausheben und warmstellen.<br />

Butter, Gemüse und Edelkastanien beifügen. Den<br />

Schmortopf auf die Herdplatte stellen. Bei geringer<br />

Temperatur das Gemüse gemächlich dünsten.<br />

Mit Salz, Pfeffer und Honig würzen und ein kleines<br />

bisschen Wasser untergießen. Wenn das Gemüse<br />

weich ist, mit Rotwein löschen und mit dem Geflügel-Jus<br />

aufgießen. Kurz kochen und mit Salz und<br />

frisch gemahlenem Pfeffer kräftig abschmecken.<br />

Die Hendlstücke zurück in die Schmortopf-Form,<br />

ZUBEREITUNG<br />

1,2 l Milch<br />

180 g Grieß<br />

3 Eier<br />

1-2 EL Honig<br />

Zeste von ½ Zitrone<br />

1 cl Rum<br />

Mehl<br />

Ei<br />

geriebene Nüsse<br />

Die Milch mit dem Grieß, Honig und den Zitronenzesten<br />

aufkochen und auskühlen lassen. Den Rum<br />

und drei Eidotter in die abgekühlte Masse rühren.<br />

Den Eischnee schlagen und unterheben. Die Masse<br />

in eine befettete, schmale Kastenform geben.<br />

Im vorgeheizten Backrohr bei 120 °C ca. 30 Minuten<br />

aufbacken. Aus der Form geben und in 1,5 cm<br />

dicke Scheiben schneiden. Die Scheiben zuerst in<br />

Mehl, dann in verquirltem Ei und zum Abschluss in<br />

geriebenen Nüssen wenden. Die panierten Scheiben<br />

in heißem Fett goldbraun backen.<br />

51

ZEITREISE<br />

Die Sulmtalbahn<br />

Die Sulmtalbahn ist noch<br />

heute in den Erinnerungen<br />

der Menschen tief verankert.<br />

Immer wieder wird<br />

uns davon berichtet, wie<br />

die Bahn ihre rauchende<br />

Spur entlang der Sulm von<br />

Leibnitz bis nach Pölfing-Brunn<br />

zog.<br />

Von den ersten Planungen bis zur Eröffnung war es<br />

ein weiter Weg: Bereits 1850 plante Wenzel Radimsky<br />

den Bau einer Bahnverbindung von Wies-Eibiswald ins<br />

Sulmtal und weiter durch den Radlberg ins Drautal. Das<br />

Interesse galt damals der Beförderung der abgebauten<br />

Kohle aus dem Raum Wies-Eibiswald, Steyeregg und<br />

Pölfing-Brunn.<br />

Doch diese und weitere Pläne wurden nicht realisiert.<br />

Erst mit einem Landesgesetz von 1890 zur Förderung<br />

des Lokalbahnwesens wurden dem Bau der Sulmtalbahn<br />

neue Chancen eröffnet. Nach einer eingehenden<br />

Überprüfung der Wirtschaftlichkeit und nach Überwindung<br />

finanzieller und bürokratischer Schwierigkeiten<br />

war es dann soweit: Im Oktober 1903 beantragte<br />

das Exekutivkomitee beim Landesausschuss (so<br />

hieß damals die heutige Landesregierung) den Bau<br />

einer normalspurigen Lokalbahn von Leibnitz über Pölfing-Brunn<br />

nach Eibiswald. Der Bau der Sulmtalbahn<br />

sowie die Verlängerung von Pölfing-Brunn bis Eibiswald<br />

wurden im Dezember 1904 genehmigt. Am 11. März<br />

1906 erfolgte in Leibnitz der erste Spatenstich und nur<br />

eineinhalb Jahre später, nämlich am 13. Oktober 1907,<br />

wurde die Sulmtalbahn eröffnet. Die Sulmtalbahn führte<br />

von Leibnitz in Richtung Norden auf einem eigenen<br />

Gleis entlang der Südbahntrasse und zweigte nördlich<br />

von Leibnitz nach Kaindorf/Sulm ab, wo sie über eine<br />

prächtige Stahlbogenbrücke die Laßnitz überquerte.<br />

Danach ging es entlang der schmalen Talsohle zwischen<br />

Kogelberg und Schloss Seggau über Heimschuh<br />

und Fresing nach Gleinstätten. Einige Kilometer nach<br />

Gleinstätten überquerte die Sulmtalbahn den Leibenbach<br />

und die Schwarze Sulm und fuhr teilweise entlang<br />

der GKB-Strecke nach Wies über Pölfing-Brunn. Die insgesamt<br />

24,7 km lange Strecke führte über 13 Brücken<br />

und über 70 Wegübergänge. Die Verlängerung von Pöl-<br />

56

fing-Brunn nach Eibiswald wurde nie realisiert, stattdessen<br />

wurde eine 3,6 km lange Materialseilbahn von<br />

Eibiswald zum Bahnhof Pölfing-Brunn gebaut, um die<br />

im Eibiswalder Charlotte-Marie-Schacht gewonnene<br />

Kohle zu transportieren. So blieb Eibiswald bis heute<br />

ohne Bahnanschluss.<br />

Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs stiegen die Beförderungszahlen<br />

durch die starken Verkehrszuwächse auf<br />

der Sulmtalbahn enorm an, da die Bahn während des<br />

Balkanfeldzugs (April/Mai 1941) im Aufmarschraum der<br />

Deutschen Wehrmacht lag. Der Krieg hinterließ auch<br />

auf der Sulmtalbahn seine Spuren. So konnte die Bahn<br />

von November 1944 bis Juni 1945 nur von Wies-Eibiswald<br />

bis Heimschuh geführt werden, da immer wieder<br />

Luftangriffe die Sicherheit der Fahrgäste gefährdeten.<br />

Die permanent stärker werdende Konkurrenz durch<br />

die steigende Mobilität und die verheerende wirtschaftliche<br />

Lage führten letztendlich dazu, dass die<br />

Sulmtalbahn am 27. Mai 1967 eingestellt wurde. Auf<br />

Verlangen des Landes Steiermark blieb der Oberbau<br />

vorerst erhalten, da man beabsichtigte, das Sulmtal<br />

beim Bau einer künftigen Koralmbahn zu berücksichtigen.<br />

Schließlich wurden im Oktober 1976 die Schienen<br />

zwischen Leibnitz und Gleinstätten abgetragen und<br />

an die VOEST-Alpine AG Linz verkauft. Auf dem 6,1 km<br />

langen Reststück von Pölfing-Brunn nach Gleinstätten<br />

werden heute noch Güterzüge geführt.<br />

Die Bevölkerung lässt die Erinnerung an diese Bahnlinie<br />

weiterleben. So findet man in einigen Gasthäusern<br />

noch Wandbilder dieser Lokalbahn; vor allem erzählen<br />

die Menschen noch immer gern ihre Geschichten über<br />

den Sulmtaler und wie er schnaufend und fauchend<br />

seine rauchige Spur durchs Sulmtal zog.<br />

57

Ernst Treiber<br />

Der letzte Kalkbrenner<br />

Etliche Bodenschätze, die heute für den industriellen<br />

Abbau überhaupt nicht von Interesse sind, versorgten<br />

früher die Menschen der Gegend mit wichtigen<br />

Rohstoffen. Viele Jahrhunderte reicht die Geschichte<br />

der Bodenschätze in Heimschuh zurück.<br />

Bereits lange vor Christi Geburt wurde Raseneisenerz<br />

bei uns in der Region gefunden und auch verarbeitet.<br />

Im Siegmundswald zeugen noch heute Bodenvertiefungen<br />

von der einstmaligen Verarbeitungsstätte und<br />

der Vielzahl der vorhandenen Brennöfen. Steinbrüche<br />

gab es ebenfalls mehrere im Gemeindegebiet. Eine<br />

ganz besondere Geschichte erzählt vom letzten Heimschuher<br />

Kalkbrenner. Es handelt sich dabei um Herrn<br />

Franz Posch vulgo Woaka Franzl, der von 1881 bis 1965<br />

lebte und seine Kalkbrennerei von den Zwanziger bis<br />

in die Fünfziger Jahre betrieb. Wahrscheinlich bekam<br />

er als Erbteil jenen Grund in Pernitsch, auf dem sich<br />

der „Woaka-Steinbruch“ befand. Geschickt wie er war,<br />

begann er mit dem Brennen von Kalkstein. Es war eine<br />

mühevolle und kräfteraubende Arbeit. Jeder einzelne<br />

Stein musste der Natur in harter Arbeit abgerungen<br />

werden. Zu zweit wurden die Sprenglöcher in den Steinbruch<br />

geschlagen. Einer schlug mit dem „Schlögel“ auf<br />

den Meißel ein, der von seinem Kollegen gehalten und<br />

nach jedem Schlag gedreht wurde. So arbeitete man<br />

sich Millimeter für Millimeter in den Stein. Zwischenzeitlich,<br />

wenn das Loch durch Staub verlegt wurde, schüttete<br />

man Wasser hinein. So entstand im Bohrloch ein<br />

Brei, der dann mit einem Kratzer herausgeholt wurde.<br />

Die Bohrlöcher waren bis zu 1,5 Meter tief und viele davon<br />

waren erforderlich, bevor man eine Reihe absprengen<br />

konnte. Nach der Sprengung wurden die Blöcke<br />

noch zerkleinert und mit Fuhrwerken vom Steinbruch<br />

zum Brennplatz transportiert. Nun begann die eigentliche<br />

Arbeit des Brenners. Stein für Stein schichtete er<br />

seinen Ofen auf. Am Anfang verwendete er die größten<br />

Steine und formte damit die spätere Brennkammer.<br />

Schicht für Schicht wurden die Steine dann immer<br />

kleiner und am Schluss hatte die Aufschichtung circa<br />

4 Meter im Durchmesser und in der Höhe. Abgedeckt<br />

wurde das Ganze mit Lehmziegeln – der Brennvorgang<br />

konnte beginnen. Dieser dauerte rund drei Tage und<br />

es wurde Tag und Nacht durchgefeuert. Dafür benötigte<br />

man rund 15 Raummeter Brennholz oder später<br />

circa 10 Tonnen Braunkohle. Nach 70 durchgearbeiteten<br />

Stunden brauchte Herr Posch einen ordentlichen<br />

Erholungsschlaf, bevor es zum „Ansagen“ ging. Es dauerte<br />

mehrere Tage, bis der Ofen abgekühlt war und der<br />

Kalkstein verkauft werden konnte. Diese Zeit nutzte<br />

Posch, um in den umliegenden Gemeinden den neuen<br />

Brand anzukündigen. Wurde der Ofen dann ausgeräumt,<br />

standen Bauern und Handwerker in Schlangen<br />

vor dem Ofen und holten sich den Kalk ab. Bevor der<br />

Ofen abgedeckt wurde, musste man ihn überdachen.<br />

Da der Kalk nun fertig gebrannt war, war es viel zu gefährlich,<br />

ihn im Freien zu lassen, hätten doch bereits<br />

wenige Regentropfen ausgereicht, um ihn zum Sieden<br />

zu bringen.<br />

Kalk war viele Jahrhunderte hindurch einer der wichtigsten<br />

Baustoffe. Man mischte ihn dem Mörtel bei,<br />

brauchte ihn als weiße Wandfarbe und natürlich war er<br />

auch ein wichtiges Desinfektionsmittel in den Stallungen<br />

der Bauern.<br />

60

Brot, Wein und Schokolade<br />

Gott sei Dank<br />

Vieles ist heute so selbstverständlich, dass die Wertschätzung dafür nicht mehr<br />

vorhanden ist. Die 1929 geborene Frau Martha Wagner vulgo Hofer erinnert<br />

sich an jene Kleinigkeiten, die heute selbstverständlich, aber vor wenigen<br />

Jahren noch ganz besonders waren.<br />

61

Der Weinbau in der<br />

Steiermark geht zurück<br />

auf die Zeit der Kelten. Bereits<br />

um ca. 400 v. Chr.<br />

nutzten sie die wild wachsenden<br />

Reben zur Herstellung<br />

von Wein.<br />

82

Lebenssaft – Rebensaft<br />

Steirische Weinbaugeschichte<br />

Eine dieser Wildreben ist wahrscheinlich die Vorläuferin<br />

der Blauen Wildbacher Traube. Kultiviert wurde der<br />

Wein aber erst, als die Römer in die heutige Steiermark<br />

kamen. Dank Kaiser Marcus Aurelius Probus gelangten<br />

sowohl neue Sorten als auch bessere Anbaumethoden<br />

in unsere Region. Der Hintergrund war, dass jedem<br />

Legionär täglich eine Ration Wein zustand und da<br />

diese nicht immer verfügbar war, beschloss der Kaiser<br />

den Weinbau in den Provinzen zu forcieren.<br />

Zur Zeit der Völkerwanderung ging der Weinbau stark<br />

zurück. Erst mit der Christianisierung und der Urbarmachung<br />

des Landes gelang der Weinwirtschaft<br />

wieder ein enormer Aufschwung. Maßgeblich dafür<br />

verantwortlich zeichneten Kirchen und Klöster. Sie<br />

vergaben den Grund an die Bauern zur Bewirtschaftung<br />

und verlangten dafür als „Zehent“ einen Anteil<br />

der Erträge. Um ca. 1500 hatte zum Beispiel allein das<br />

Bistum Seckau über 6.000 Weingärten. Dass die Weinwirtschaft<br />

zu dieser Zeit großgeschrieben war, zeigen<br />

auch Einfuhrverbote von ausländischem Wein zwischen<br />

dem 13. und dem 15. Jahrhundert. Im 16. und<br />

17. Jahrhundert litt der Weinbau schwer unter Seuchen,<br />

Kriegen und Heuschrecken.<br />

Im 18. Jahrhundert unter Kaiserin Maria Theresia und<br />

Joseph II. erfuhr der Wein wieder einen Aufschwung.<br />

Zwischen 1751 und 1753 erließ Maria Theresia, weil<br />

genügend Wein im eigenen Land vorhanden war,<br />

eine Verordnung, die für jeden Eimer an eingeführtem<br />

Wein Zoll einhob. Im Jahr 1784 legte Joseph II. mit<br />

einer Zirkularverordnung fest, dass jeder Weinbauer<br />

seinen eigenen Wein und seine selbstgemachten,<br />

kalten Speisen verkaufen darf und schuf so die erste<br />

gesetzliche Grundlage für unsere Buschenschänken.<br />

Wohl die bedeutendsten Schritte für die weitere Entwicklung<br />

des steirischen Weinbaues setzte Erzherzog<br />

Johann. 1819 gründete er die „Landwirtschaftsgesellschaft<br />

für Steiermark“, eine Vorläuferin der heutigen<br />

Landwirtschaftskammer, deren Schwerpunkt in der<br />

Förderung des Obst- und Weinbaus lag. 1822 ließ er in<br />

Pickern bei Marburg ein Musterweingut anlegen. Dank<br />

ihm kamen auch viele neue Rebsorten in die Steiermark.<br />

So fanden etwa der Chardonnay, der Sauvignon<br />

und andere heutige steirische Leitsorten ihren Weg<br />

auf die Hänge des südsteirischen Hügellandes. Durch<br />

die Einschleppung der Reblaus 1880 wurde der Weinbau,<br />

nicht nur in der Steiermark, sondern nahezu in<br />

ganz Mitteleuropa massiv geschädigt. Viele Anbauflächen<br />

mussten gerodet werden. Ein Wiederaufbau der<br />

Weinwirtschaft gelang erst durch die Auspflanzung auf<br />

Unterlagsreben.<br />

Im Jahr 1889 wurde der Landes-Obst- und Weinbauverein<br />

Steiermark gegründet und sechs Jahre später,<br />

1895, die Fachschule Silberberg. Ende des 19. Jahrhunderts<br />

war die Steiermark mit etwa 35.000 Hektar ein<br />

bedeutendes Weinland in der Österreichisch-Ungarischen<br />

Monarchie. Nach dem Ersten Weltkrieg verlor<br />

Österreich die Untersteiermark und das hatte auch<br />

eine Verringerung der steirischen Weinanbaufläche<br />

von etwa 35.000 auf 5.000 Hektar zur Folge. Nach dem<br />

Zweiten Weltkrieg versuchte man durch den Einsatz<br />

von Wander-Weinbaulehrern, die durch ihr Wissen die<br />

Bauern beim Wiederaufbau unterstützten, dem Weinland<br />

Steiermark wieder zu neuem Leben zu verhelfen.<br />

1985 wurde das Österreichische Weingesetz zur Verhinderung<br />

von Missbräuchen bei der Weinerzeugung<br />

verabschiedet. Seit Ende des 20. Jahrhunderts nimmt<br />

der steirische Wein stetig an Qualität zu. Die Weinbauern<br />

bemühen sich um ausdrucksstarke, körperreiche<br />

Weine, harmonisch und frisch-fruchtig ausgebaut und<br />

das gelingt ihnen hervorragend. Internationale Erfolge<br />

und der große Zuspruch sind dafür der beste Beweis.<br />

83

Kitzeck<br />

Ein Einzelfund, ein Flachbeil aus Serpentin, wurde<br />

im Gemeindegebiet gemacht. Dieser Fund ist<br />

bisher das einzige Zeugnis der Frühgeschichte in<br />

Kitzeck.<br />

Bis ins Hochmittelalter hinein bedeckte ein geschlossener<br />

Forst die Höhenrücken des Sausals. Das Fehlen<br />

archäologischer Funde lässt annehmen, dass<br />

auch zur Römerzeit das Gebiet unbesiedelt war. Nur<br />

der Name „Sausal“ leitet sich vom<br />

lateinischen „Solva silva“ (Sulmwald)<br />

ab.<br />

Erstmals findet sich der Name<br />

Sausal in einer Urkunde von 970,<br />

mit der Kaiser Otto I. das Gebiet<br />

zwischen Sulm und Laßnitz dem Erzbistum Salzburg<br />

übertrug. Die Ortsnamen Kitzeck und Steinriegel finden<br />

sich in keiner mittelalterlichen Urkunde; jedoch<br />

sind im Urbar des Vizedomamts Leibnitz 1322 bereits<br />

einige der Katastralgemeinden des heutigen Kitzecks<br />

genannt. Als älteste Ortschaften sind im Ortsnamenbuch<br />

von Steiermark (1893) die Namen Fresing (Frisin<br />

1136/Vrenzen 1265), Hollerbach (Holrpach) und<br />

Teuttenpach (beide 1295) verzeichnet.<br />

In den ersten Jahrhunderten der salzburgischen<br />

Herrschaft leisteten die vorwiegend baierischen<br />

Siedler ungeheure Rodungsarbeit und schufen die<br />

Grundlage für die heutige Kulturlandschaft. Aus dieser<br />

Zeit stammen auch die Anfänge<br />

des hiesigen Weinbaus,<br />

der sich aufgrund des günstigen<br />

Klimas und der besonderen Eignung<br />

der Hanglagen zum ertragreichsten<br />

Wirtschaftszweig im<br />

Sausal entwickelte. Er hat in früheren<br />

Jahrhunderten eine weitaus größere Bedeutung<br />

für das gesamte Sausal gehabt als in unserer<br />

Zeit und im 17. Jahrhundert seine größte Ausdehnung<br />

erreicht. Heute sind lediglich Kitzeck und Höch<br />

noch als reine Weinbaugemeinden anzusehen; sie<br />

84

sind somit nahezu ein Jahrtausend lang Weinbauorte<br />

geblieben. Die heutige Rebfläche der Gemeinde<br />

umfasst circa 130 Hektar. Unter Kaiser Franz Joseph<br />

I. wurden 1862 die noch heute eingemeindeten<br />

Ortschaften zur Gemeinde Steinriegel zusammengefasst<br />

und der Bezirkshauptmannschaft Leibnitz<br />

zugeordnet. Über Antrag des Gemeinderates unter<br />

Bürgermeister Paul Stiegler erfolgte 1952 die Umbenennung<br />

der Gemeinde in „Kitzeck im Sausal“.<br />

Der besondere landwirtschaftliche Reiz und der<br />

beeindruckende Fernblick werden bereits 1885 im<br />

„Topographisch-historischen Lexikon von Steiermark“<br />

von Josef Andreas Janisch betont, besonders<br />

eindrucksvoll aber im Buch Paul Anton Kellers „Das<br />

Sausaler Jahr“ geschildert. Doch erst durch die verkehrsmäßige<br />

Erschließung des Gebietes, durch<br />

die Verbesserung der Infrastruktur des Ortes und<br />

schließlich durch zielstrebige Bewerbung konnte mit<br />

dem Fremdenverkehr ein weiteres, wirtschaftlich bedeutendes<br />

Standbein geschaffen werden.<br />

85

Damit’s leichter geht!<br />

Mami tua du<br />

Damals ging es uns schon einigermaßen gut, wenn wir<br />

keinen Hunger und etwas zum Anziehen hatten. Meine<br />

Großeltern mütter- und väterlicherseits waren immer<br />

nur Weinzerln, mussten also sehr viel arbeiten, bekamen<br />

aber kaum Geld dafür. Auch wir waren damals Einwanderer<br />

bei einem Bauern und Mutter musste alles,<br />

was wir brauchten, abdienen. Nicht einmal ein Apfel<br />

war uns vergönnt. Nahm eines meiner Geschwister<br />

einen und der Bauer sah es, hielt er der Mutter vor,<br />

ihre Kinder würden stehlen. Sofort kam wieder eine<br />

Arbeit dazu, damit sein Verlust, der Apfel, abgedeckt<br />

war. Der Vater war im Krieg und ich war das vierte von<br />

insgesamt sieben Kindern. Vater geriet schon früh in<br />

russische Kriegsgefangenschaft und kam 1946 wieder<br />

heim. Ich war damals vier Jahre alt, hatte ihn noch nie<br />

gesehen und versteckte mich, als plötzlich ein fremder<br />

Mann bei uns in der Stube erschien. Die Mutter erzählte<br />

mir später, dass er als Erstes fragte, wo denn die<br />

Milli ist. Dann hob er mich hinter einem Stuhl hervor,<br />

drückte und busselte mich ab und erst dann begrüßte<br />

er meine Geschwister, die ihn ja schon kannten. Diese<br />

Erinnerung ist wohl die schönste, die ich an den Vater<br />

habe, denn die Zeiten sollten für uns nicht besser<br />

– sondern schlimmer werden. Ein kleines Grundstück<br />

wurde gekauft und darauf errichteten die Eltern ein<br />

Häuschen. Der Vater wurde Ziegelwerksarbeiter und<br />

vom Werk brachten die Mutter und mein Bruder jeden<br />

einzelnen Ziegel unseres Hauses mit dem „Ziachgoarn“<br />

nach Hause. Natürlich keine neuen, sondern jene verbrannten,<br />

die als Ausschuss weggegeben wurden.<br />

Meine Mutter war eine Seele von einem Menschen,<br />

leider wurde sie immer verbitterter, da der Vater dem<br />

Alkohol sehr zugetan war und seinen Lohn lieber beim<br />

Wirt verprasste als ihn für die Familie nach Hause zu<br />

bringen. Mehrmals ging die Mutter am Zahltag in das<br />

Gasthaus, um vom Vater wenigstens das Nötigste an<br />

Geld zu bekommen, damit sie uns ernähren konnte. Es<br />

war schlimm zum Ansehen und noch heute bewunde-<br />

100

Dachstuhl war mit Schleuderketten zusammengezogen,<br />

damit er nicht einstürzt. Aber es war unseres und<br />

sofort begannen wir damit es herzurichten und auszubauen.<br />

Mein Mann arbeitete zuerst im Ziegelwerk,<br />

wo auch mein Vater war, und ging später auf den Bau.<br />

Haus und Grund musste mein Mann damals mit geliehenem<br />

Geld kaufen, denn woher sollte er als Weinzerlbub<br />

eines nehmen? Das alles haben wir gemeistert<br />

und ich war der „Finanzminister“ bei uns daheim. Der<br />

Grund dafür war ein einfacher: In der Kindheit meines<br />

Mannes war es weit wichtiger, dass er zur Arbeit gestellt<br />

war als in die Schule zu gehen. So teilte auch er<br />

das Schicksal vieler und lernte nie ordentlich Lesen<br />

und Schreiben. Wann immer etwas mit Geldgeschäften<br />

oder bei Behörden zu erledigen war, sagte er: „Mami<br />

tua du!“<br />

re ich sie dafür, wie sie trotz all dieser Probleme uns<br />

sieben Kinder durchgefüttert hat. Als meine Schulzeit<br />

zu Ende war, ging ich sofort arbeiten. Ein Jahr war ich<br />

in der Spinnfabrik Kaindorf und danach fing ich beim<br />

Forstgarten in Geidorf zu arbeiten an. Ich bin nie ausgegangen,<br />

Tanzunterhaltungen konnte ich mir nicht<br />

leisten, denn selbst mein erstes Fahrrad – ich brauchte<br />

es um in die Arbeit zu kommen – musste ich auf Raten<br />

anschaffen und dafür monatlich 60 Schilling abzahlen.<br />

Meinen späteren Mann lernte ich daheim kennen. Er<br />

war 12 Jahre älter als ich, arbeitete lange mit seinen<br />

Eltern in Kitzeck als Weinzerl und ging dann für einige<br />

Zeit nach Vorarlberg, um Geld zu verdienen. Dabei<br />

lernte er meinen Bruder kennen und mit ihm kam er zu<br />

uns nach Hause. Im März haben wir uns das erste Mal<br />

gesehen und bereits im Oktober habe ich ihn, noch keine<br />

18 Jahre alt, geheiratet. Anfangs gab es deswegen<br />

wieder Streit mit dem Vater, aber letztendlich musste<br />

er froh sein, dass wieder eine weniger daheim am Tisch<br />

war.<br />

Damals hatte mein Mann hier in Neurath bereits ein<br />

kleines Grundstück mit einer alten Keuschen darauf<br />

gekauft. Als ich diese das erste Mal sah, bin ich richtig<br />

erschrocken. Es war ein altes, baufälliges Winzerhaus:<br />

halb gemauert und halb Holz, das Dach sah aus, als<br />

würde es jeden Moment zusammenbrechen und der<br />

Alles haben wir geschafft, mein Mann war fleißig und<br />

ich konnte sparen. Damit es leichter über die Runden<br />

ging, bin ich noch viele Jahre lang Tagwerken gegangen.<br />

Es gibt wohl kaum einen Weingarten in ganz Kitzeck, in<br />

dem ich nicht gearbeitet habe. Einfach war es nicht. So<br />

habe ich für meine Kinder beispielsweise noch sehr viel<br />

selber genäht und natürlich mussten die kleineren das<br />

Gewand der größeren nachtragen. Ich erinnere mich<br />

noch, dass der Vater aus seiner Gefangenschaft etliche<br />

gestreifte Überzüge für Strohsäcke heimbrachte. Diese<br />

lagen lange bei den Eltern herum, bis ich die Mutter<br />

darum bat, um aus diesem Stoff Kleidungsstücke für<br />

meine Kinder zu nähen. Und trotz all der Lasten, die<br />

wir zu tragen hatten, war das Leben heiter und schön.<br />

Fragte mich jemand, wie viele Kinder ich denn habe, so<br />

gab ich stets zur Antwort: „Fünf Buam und jeder hot oa<br />

Schwester“. Viele erklärten mich für verrückt und fragten,<br />

wie ich zehn Kinder in die Welt setzen kann, bis ich<br />

die Sache aufklärte und erzählte, dass ich sechs Kinder<br />

habe und jeder der Buben die gleiche Schwester hat.<br />

Was anfangs nur aus einer Lab’n (Vorhaus), einer Kuchl<br />

und einem Stüberl mit gerade genug Platz für ein Bett<br />

begann, bot später Platz für unsere ganze Familie und<br />

ist noch heute mein Zuhause. Mein Mann ist 2016 verstorben;<br />

langweilig wird es mir jedoch nie, denn Enkel<br />

und Urenkel halten mich auf Trab. Einzig der Satz<br />

„Mami tua du“ fehlt mir hin und wieder.<br />

101

Steirische<br />

Krensuppe<br />

ZUTATEN<br />

50 g Butter<br />

2 EL Mehl<br />

½ L Suppenbrühe<br />

¼ L Milch<br />

1/8 L Sauerrahm<br />

2 EL Weißwein<br />

etwas Zitronensaft<br />

Salz<br />

30 g geriebener Kren<br />

1 Schlagobers<br />

1 Jungzwiebel<br />

2 Scheiben Schwarzbrot<br />

ZUBEREITUNG<br />

Das Schwarzbrot in Würfel schneiden, in etwas Butter<br />

goldbraun rösten und zur Seite stellen. Die restliche<br />

Butter mit Mehl anschwitzen, mit Suppenbrühe und<br />

Milch aufgießen, umrühren und aufkochen lassen.<br />

Sauerrahm mit dem Stabmixer einrühren. Die Suppe<br />

mit Weißwein, Zitronensaft und Salz abschmecken.<br />

Den geriebenen Kren löffelweise dazugeben, bis der<br />

gewünschte Geschmack erreicht ist.<br />

Schlagobers aufschlagen, die Hälfte davon in die<br />

Krensuppe einrühren. Den Rest für die Garnierung<br />

aufheben. Die Jungzwiebel in feine Scheiben schneiden.<br />

Die Krensuppe anrichten, mit den gerösteten<br />

Brotwürfeln, einem Schlagobershäubchen, Jungzwiebelscheiben<br />

und geriebenem Kren garnieren.<br />

102

Knoblauch-Karpfen<br />

ZUTATEN<br />

ZUBEREITUNG<br />

1 Karpfen (ca. 2 kg, ausgenommen, geschuppt,<br />

halbiert)<br />

Öl (oder Butter zum Braten)<br />

Mehl (griffig)<br />

Zitronensaft<br />

Salz<br />

FÜR DIE KNOBLAUCHBUTTER:<br />

100 g Butter (zimmerwarm)<br />

2 Knoblauchzehen (feingehackt)<br />

1 TL Petersilie (feingehackt)<br />

Zitronensaft<br />

Die Karpfenhälften mehrmals schräg bis zum<br />

Rückgrat einschneiden (schröpfen) oder bereits<br />

beim Fischhändler schröpfen lassen. Salzen, mit<br />

Zitronensaft beträufeln und etwas ziehen lassen.<br />

In Mehl wälzen und in ausreichendem, nicht zu<br />

heißem Fett langsam braten, bis die Haut schön<br />

knusprig ist. Für die Knoblauchbutter die Butter<br />

mit allen Zutaten vermengen und den Karpfen<br />

erst kurz vor dem Anrichten damit bestreichen.<br />

Als Beilage eignen sich Petersilerdäpfel, Gurken-,<br />

Paradeiser- oder Blattsalate.<br />

Polsterzipfel<br />

ZUTATEN<br />

¼ kg Butter<br />

¼ kg Mehl<br />