NORDWEST, Teilbereich K 2 - Verbandsgemeinde Kandel

NORDWEST, Teilbereich K 2 - Verbandsgemeinde Kandel

NORDWEST, Teilbereich K 2 - Verbandsgemeinde Kandel

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Bebauungsplan<br />

„<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“<br />

Stadt <strong>Kandel</strong><br />

Umweltbericht mit integriertem<br />

Landschaftsplanerischen Beitrag<br />

Im Auftrag der<br />

Stadt <strong>Kandel</strong><br />

Mai 2011<br />

(Aktualisierung des Umweltberichts vom Juli 2010)

Projektleitung:<br />

Dipl. Biol. Uwe Weibel<br />

Projektbearbeitung:<br />

Dipl. Ing. Monika Langer<br />

(Landschaftsarchitektin BDLA)<br />

unter Mitarbeit von:<br />

Dipl. Biol. Christian Wettstein<br />

Projekt-Nr. 2767<br />

Humboldtstr. 15 A • 76870 <strong>Kandel</strong><br />

Tel.: 07275-95710 • Fax: 07275-957199<br />

e-mail: kandel@weibel-ness.de

Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag IUS (Mai 2011)<br />

Inhalt<br />

1 Einleitung 1<br />

1.1 Anlass und rechtliche Grundlagen 1<br />

1.2 Methodik und Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der Unterlagen 2<br />

1.3 Lage und Größe des Plangebiets 3<br />

1.4 Inhalte und Ziele des Bebauungsplans 5<br />

1.5 Wesentliche fachgesetzliche und fachplanerische Umweltschutzziele und deren<br />

Berücksichtigung im Bebauungsplan 7<br />

1.5.1 Fachgesetzliche Umweltschutzziele 7<br />

1.5.2 Fachplanerische Umweltschutzziele 9<br />

2 Bestandsaufnahme des Umweltzustands (Schutzgüter) 11<br />

2.1 Tiere und Pflanzen (inkl. biologische Vielfalt) 11<br />

2.1.1 Vegetation 11<br />

2.1.2 Tierwelt 18<br />

2.1.3 Bioökologische Bedeutung 21<br />

2.2 Boden 31<br />

2.3 Wasser 33<br />

2.3.1 Oberflächengewässer 33<br />

2.3.2 Grundwasser 33<br />

2.4 Klima/ Luft 35<br />

2.5 Landschaft (Landschafts- und Stadtbild) 37<br />

2.6 Mensch/ Bevölkerung (Gesundheit und Erholung/ Freizeit) 39<br />

2.7 Kultur- und sonstige Sachgüter 40<br />

2.8 Wirkungsgefüge bzw. Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern 41<br />

3 Wirkungsprognose (Umweltprüfung) 43<br />

3.1 Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung (Status quo-<br />

Prognose) 43<br />

3.2 Voraussichtliche, erhebliche Umweltauswirkungen der Planung 43<br />

3.2.1 Auswirkungen der Planung auf Tiere und Pflanzen (inkl. biologische Vielfalt) 45<br />

3.2.2 Auswirkungen der Planung auf den Boden 50<br />

3.2.3 Auswirkungen der Planung auf das Wasser 51<br />

3.2.4 Auswirkungen der Planung auf das Klima/ die Luft sowie auf Mensch/ Bevölkerung<br />

(Gesundheit) 53<br />

3.2.5 Auswirkungen der Planung auf die Landschaft sowie auf Mensch/ Bevölkerung<br />

(Erholung/ Freizeit) 55<br />

3.2.6 Auswirkungen der Planung auf Kultur- und sonstige Sachgüter 56<br />

Seite<br />

I

IUS (Mai 2011) Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag<br />

4 Vermeidungs-, Verringerungs- und Ausgleichsmaßnahmen sowie Vorschläge zum<br />

Monitoring 58<br />

4.1 Vermeidungs-, Verringerungs- und Ausgleichsmaßnahmen 58<br />

4.2 Landschaftspflegerische und grünordnerische Festsetzungen zur Integration in den<br />

Bebauungsplan 61<br />

4.3 Begründung der landschaftspflegerischen und grünordnerischen Festsetzungen 75<br />

4.3.1 Flächen mit Pflanzbindungen und Pflanzgeboten gemäß § 9 (1) Nr. 25 BauGB 75<br />

4.3.2 Maßnahmen/ Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung<br />

von Boden, Natur und Landschaft 78<br />

4.3.3 Flächen für die Rückhaltung und Versickerung von Niederschlagswasser 81<br />

4.3.4 Empfehlungen zu bauordnungsrechtlichen und baugestalterischen Festsetzungen 82<br />

4.4 Maßnahmenvorschläge für das Monitoring 82<br />

5 Gegenüberstellung von Eingriff und Ausgleich (Bilanz) 83<br />

5.1 Gegenüberstellung von Eingriff und Ausgleich (Bilanz) 83<br />

5.2 In Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten (Alternativenprüfung) 93<br />

6 Zusammenfassung 94<br />

7 Literatur 99<br />

Anhang 102<br />

Anhang 1: Bioökologisches Potential: Wertstufen und Bewertungskriterien 102<br />

II<br />

Seite

Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag IUS (Mai 2011)<br />

Verzeichnis der Abbildungen<br />

Abbildung 1: Lage des Geltungsbereiches des Bebauungsplans „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong><br />

K 2“, Stadt <strong>Kandel</strong> 4<br />

Abbildung 2: Breite Baum-Strauch-Hecke und Feldgehölze erfüllen eine Vielzahl von<br />

Lebensraumfunktionen für die heimische Tierwelt 19<br />

Verzeichnis der Tabellen<br />

Tabelle 1: Nach BauGB zu berücksichtigende Umweltbelange und ihre Zuordnung<br />

zu den jeweiligen Schutzgütern bzw. Kapiteln des Umweltberichts 2<br />

Tabelle 2: Bestand und Bewertung der Biotoptypen im Untersuchungsgebiet 22<br />

Tabelle 3: Schutzgutbezogene Zusammenstellung von Wechselwirkungen 41<br />

Tabelle 4: Bewertung von Eingriff und Ausgleich 84 - 89<br />

Tabelle 5: Flächenbilanzierung des Eingriffs in das Schutzgut Tiere und Pflanzen<br />

(inkl. biologische Vielfalt) im Plangebiet „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“ 91<br />

Tabelle 6: Flächenbilanzierung der Aufwertung im Hinblick auf das Schutzgut Tiere<br />

und Pflanzen (inkl. biologische Vielfalt) im Bereich der Ökokonto-Fläche<br />

in der Erlenbach-/ Flutgrabenniederung - Flurstück Nr. 6068, Gemarkung<br />

Steinweiler 92<br />

Verzeichnis der Pläne (als Beilage)<br />

Plan Nr. 1.1: Bestand: Realnutzung und Biotoptypen M. 1:1.500<br />

Plan Nr. 2.1: Landespflegerische und grünordnerische Festsetzungen zur Integration<br />

in den Bebauungsplan M. 1:1.000<br />

Seite<br />

III

IUS (Mai 2011) Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag<br />

IV

Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag IUS (Mai 2011)<br />

1 Einleitung<br />

1.1 Anlass und rechtliche Grundlagen<br />

Die Stadt <strong>Kandel</strong> beabsichtigt mit der Aufstellung des Bebauungsplans „Nord-<br />

West“ die Ausweisung von Wohnbauflächen am nordwestlichen, derzeit landwirtschaftlich<br />

genutzten Ortsrand. Das Baugebiet ist durch die Bahnstrecke „Karlsruhe<br />

- Landau“ in zwei <strong>Teilbereich</strong>e („Nord-West B“ und „K 2“) gegliedert, die sich auch<br />

strukturell (u. a. hinsichtlich Topographie) voneinander unterscheiden. Aufgrund<br />

der Größe des Gebiets (insg. ca. 37,4 ha) ist eine abschnittsweise Realisierung<br />

des Baugebiets vorgesehen. Im ersten Abschnitt soll das westlich der Bahntrasse<br />

gelegene Teilgebiet „K 2“ realisiert werden. Bestandteil des Bebauungsplan-Verfahrens<br />

ist zudem die Weiterführung der vom südwestlich angrenzenden Neubaugebiet<br />

„Am Höhenweg“ kommenden Ortsrandstraße in Richtung Landauer Straße<br />

(L 542) - vorliegend bis auf Höhe der am Ostrand des Plangebiets liegenden Bahntrasse.<br />

Nach § 2a BauGB (Baugesetzbuch vom 23.09.2004, BGBl. I Seite 2414/2415 zzgl.<br />

Änderungen) hat die Gemeinde im Aufstellungsverfahren dem Entwurf des Bauleitplans<br />

eine Begründung beizulegen, die neben den Zielen, Zwecken und wesentlichen<br />

Auswirkungen des Plans auch - als gesonderten Teil - einen Umweltbericht<br />

enthält. In ihm werden die aufgrund der Umweltprüfung ermittelten und bewerteten<br />

Belange des Umweltschutzes dargelegt 1 . Die Belange des Umweltschutzes,<br />

einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind in § 1 Abs. 6<br />

Nr. 7 sowie in § 1a BauGB benannt 2 . Die Inhalte des Umweltberichts sind in einer<br />

Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB geregelt und entsprechend anzuwenden.<br />

Mit dem vorliegenden, integrierten Landschaftsplanerischen Beitrag erfolgt zudem<br />

die in § 1a Abs. 3 BauGB geforderte Einbringung der landespflegerischen Belange<br />

in die Bauleitplanung (insb. Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz<br />

- BNatSchG), die in der Abwägung gemäß § 1 Abs. 7 zu berücksichtigen sind.<br />

Im Umweltbericht/ Landschaftsplanerischen Beitrag werden darüber hinaus die artenschutzrechtlichen<br />

Vorgaben gemäß §§ 44ff. BNatSchG (Zugriffsverbote im Hinblick<br />

auf europäische Vogelarten und Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie<br />

92/43/EWG) berücksichtigt. Nach § 44 Abs. 5 BNatSchG liegt ein Verstoß gegen<br />

− das unvermeidbare Nachstellen, Fangen, Verletzen oder Töten von wild lebenden europäischen<br />

Vogelarten und Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie oder die Entnahme,<br />

Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen,<br />

− die Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten der<br />

wild lebenden, europäischen Vogelarten und Arten des Anhang IV der FFH-Richtlinie<br />

bzw.<br />

1 § 2 Abs. 4 BauGB: Für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a wird<br />

eine Umweltprüfung durchgeführt, in der die voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen<br />

ermittelt werden und in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet werden.<br />

2 Die genannten Belange sind in die Abwägung gemäß § 1 Abs. 7 BauGB einzustellen.<br />

Seite 1

IUS (Mai 2011) Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag<br />

Seite 2<br />

− die Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung von Individuen oder Standorten wild lebender<br />

Pflanzen des Anhang IV der FFH-Richtlinie<br />

nicht vor, soweit die ökologische Funktion der von dem Eingriff oder Vorhaben betroffenen<br />

Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin<br />

erfüllt wird. Soweit erforderlich können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen<br />

festgesetzt werden. Darüber hinaus dürfen wild lebende europäische Vogelarten<br />

und Arten des Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG während ihrer Fortpflanzungs-,<br />

Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten nicht erheblich<br />

gestört werden; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung<br />

der Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert. Ausnahmen<br />

von den Verboten des § 44 BNatSchG sind nur in Einzelfällen möglich und darüber<br />

hinaus nur, wenn zumutbare Alternativen nicht gegeben sind und sich der Erhaltungszustand<br />

der Populationen einer Art nicht verschlechtert.<br />

Grundlage des vorliegenden Gutachtens ist der bereits im Juli 2010 durch das Ius<br />

auf der Basis des Entwurfs des Bebauungsplans von Wsw & Partner GmbH (Stand<br />

Juni 2010) erstellte Umweltbericht mit integriertem Landschaftsplanerischen Beitrag.<br />

Dieser wird vorliegend aufgrund der Änderungen, die sich zwischenzeitlich im<br />

Nachgang der 1. Offenlage in der Bebauungsplanung ergeben haben, vor allem<br />

hinsichtlich der Wirkungsprognose (siehe Kap. 3), der Vermeidungs-, Verringerungs-<br />

und Ausgleichsmaßnahmen inkl. Vorschlägen zum Monitoring (siehe Kap.<br />

4) sowie der Gegenüberstellung von Eingriff und Ausgleich (siehe Kap. 5) aktualisiert.<br />

1.2 Methodik und Schwierigkeiten bei der Zusammenstellung der<br />

Unterlagen<br />

Die inhaltliche Gliederung des vorliegenden Umweltberichts orientiert sich an den<br />

oben genannten gesetzlichen Vorgaben. Aufgrund der weitreichenden inhaltlichen<br />

Überschneidungen mit den im Rahmen des Landschaftsplanerischen Beitrags zu<br />

erarbeitenden Aspekten erfolgt vorliegend eine integrierte Bearbeitung der beiden<br />

Gutachten.<br />

Die Umweltbelange, die als Gegenstand der Umweltprüfung bei der Aufstellung<br />

des Bebauungsplans zu berücksichtigen sind (siehe oben), werden im vorliegenden<br />

Umweltbericht folgenden Schutzgütern zugeordnet bzw. in folgenden Kapiteln<br />

thematisch näher betrachtet:

Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag IUS (Mai 2011)<br />

Tab. 1: Nach BauGB zu berücksichtigende Umweltbelange und ihre Zuordnung zu den<br />

jeweiligen Schutzgütern bzw. Kapiteln des Umweltberichts<br />

Umweltbelange gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 a) – i), und § 1a BauGB Abs. 2 und 3 Zugeordnete Schutzgüter/ Kapitel<br />

§ 1 Abs. 6 Nr. 7 a) BauGB:<br />

Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge<br />

zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt<br />

§ 1 Abs. 6 Nr. 7 b) BauGB:<br />

Erhaltungsziele und Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der<br />

Europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes<br />

§ 1 Abs. 6 Nr. 7 c) BauGB:<br />

Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung insgesamt<br />

§ 1 Abs. 6 Nr. 7 d) BauGB:<br />

Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter<br />

§ 1 Abs. 6 Nr. 7 e) BauGB:<br />

Vermeidung von Emissionen sowie der sachgerechte Umgang mit Abfällen und Abwässern<br />

§ 1 Abs. 6 Nr. 7 f) BauGB:<br />

Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nutzung von Energie<br />

§ 1 Abs. 6 Nr. 7 g) BauGB:<br />

Darstellung von Landschaftsplänen sowie von sonstigen Plänen, insbesondere des Wasser-<br />

, Abfall- und Immissionsschutzrechts<br />

§ 1 Abs. 6 Nr. 7 h) BauGB:<br />

Erhaltung der bestmöglichen Luftqualität in Gebieten, in denen die durch Rechtsverordnung<br />

zur Erfüllung von bindenden Beschlüssen der Europäischen Gemeinschaften festgelegten<br />

Immissionsgrenzwerte nicht überschritten werden<br />

§ 1 Abs. 6 Nr. 7 i) BauGB:<br />

Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes nach den Buchstaben<br />

a, c und d<br />

§ 1a Abs. 2 BauGB:<br />

sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden<br />

§ 1a Abs. 2 BauGB:<br />

Verringerung der zusätzlichen Flächeninanspruchnahme durch bauliche Nutzungen durch<br />

Nutzung der Möglichkeiten zur Wiedernutzbarmachung von Flächen, zur Nachverdichtung<br />

und anderer Maßnahmen zur Innenentwicklung<br />

§ 1a Abs. 2 BauGB:<br />

Begrenzung der Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß<br />

§ 1a Abs. 3 BauGB:<br />

Vermeidung und Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbilds<br />

sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts (Eingriffsregelung)<br />

• Schutzgut Tiere, Pflanzen (inkl. biologische<br />

Vielfalt)<br />

• Schutzgut Boden<br />

• Schutzgut Wasser<br />

• Schutzgut Luft/ Klima<br />

• Schutzgut Landschaft<br />

• Schutzgut Tiere, Pflanzen (inkl. biologische<br />

Vielfalt)<br />

• Schutzgut Mensch/ Bevölkerung<br />

• Schutzgut Kulturgüter/ sonstige Sachgüter<br />

• Schutzgut Boden<br />

• Schutzgut Luft/ Klima<br />

• Schutzgut Mensch/ Bevölkerung<br />

• Schutzgut Luft/ Klima<br />

• Schutzgut Mensch/ Bevölkerung<br />

• Kap. 1.6, 2<br />

• Schutzgut Luft/ Klima<br />

• Kap. 1.6<br />

• Schutzgut Tiere, Pflanzen (inkl. biologische<br />

Vielfalt)<br />

• Schutzgut Boden<br />

• Schutzgut Wasser<br />

• Schutzgut Luft/ Klima<br />

• Schutzgut Landschaft<br />

• Schutzgut Mensch/ Bevölkerung<br />

• Schutzgut Kulturgüter/ sonstige Sachgüter<br />

• Schutzgut Boden<br />

• Kap. 4, 5<br />

• Kap. 4, 5<br />

• Schutzgut Boden<br />

• Kap. 4, 5<br />

• Kap. 4, 5<br />

Hinsichtlich der Beurteilung von Auswirkungen geplanter Vorhaben stellt sich die<br />

Frage nach den Grenzen der Belastbarkeit von Natur und Landschaft. Wissenschaftlich<br />

bis ins letzte Detail begründete Bedarfswerte des Natur- und Umweltschutzes<br />

und Belastbarkeitsgrenzen liegen aufgrund der Komplexität des ökosystemaren<br />

Beziehungsgefüges i. d. R. nicht vor. Vorhandene Erkenntnisse reichen<br />

jedoch aus, um für die Planungspraxis hinreichend fundierte Umweltleitziele<br />

zu benennen, was in vielfältiger Weise und auf verschiedenen Ebenen bereits geschehen<br />

ist. Auf lokaler Ebene wurden bisher keine Umwelthandlungszielen bzw.<br />

ein Indikatorensystem zur Zielkonkretisierung und Erfolgskontrolle entwickelt.<br />

Seite 3

IUS (Mai 2011) Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag<br />

Seite 4<br />

Bezüglich der Beschreibung der Nullvariante bestehen generell Prognoseunsicherheiten,<br />

die auf derzeit nicht absehbaren Entwicklungen basieren.<br />

Der Untersuchungsumfang, die Untersuchungsmethoden und der Detaillierungsgrad<br />

des vorliegenden Umweltberichts wurden insbesondere mit der Unteren Naturschutzbehörde<br />

der Kreisverwaltung Germersheim abgestimmt.<br />

1.3 Lage und Größe des Plangebiets<br />

Das Plangebiet liegt nordwestlich Ortslage von <strong>Kandel</strong> im Bereich des Hubhofweges<br />

(siehe Abbildung 1). Es wird im Osten durch die ± in Nord-Südrichtung verlaufende,<br />

nach Winden führende Bahntrasse begrenzt. Im Norden und Westen grenzen<br />

Landwirtschaftsflächen an. Im Süden schließt sich Wohnbebauung an (Neubaugebiet<br />

„Am Höhenweg“ bzw. Bebauung an der Hubstraße/ Stresemannstraße).<br />

Die Größe des Geltungsbereichs des Bebauungsplans „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong><br />

K 2“ beträgt rund 12,5 ha.<br />

Das Plangebiet ist Teil der Niederterrasse der nördlichen Oberrheinebene bzw. der<br />

naturräumlichen Haupteinheit „Vorderpfälzer Tiefland" (INSTITUT FÜR LANDES-<br />

KUNDE 1969). Es liegt im Süden der geomorphologischen Untereinheit „<strong>Kandel</strong>er<br />

Lößriegel“ (Einheit Nr. 221.20). Beim „<strong>Kandel</strong>er Lößriegel“ handelt es sich um einen<br />

nach Osten spitz zulaufenden, an der Oberfläche welligen, lößbedeckten Riedel.<br />

Er ist von den Rändern zum Zentrum hin 20 - 30 m hoch aufgewölbt, wobei die<br />

Oberfläche ± stark eingedellt ist. Dazwischen verlaufen zumeist flache Buckel.<br />

Vorwiegend bestimmt Ackerbau die Nutzung des Riedels (a.a.O.).<br />

Das Plangebiet liegt auf einer Höhe von etwa 138 - 126 m ü.NN. Die höchst gelegenen<br />

Flächen (Höhenlinie 138 m ü.NN) befinden sich im Südwesten des Plangebiets<br />

und zwar nördlich des Höhenwegs bzw. der Straße „Am Höhenweg“; von dort<br />

aus fällt das Gelände sowohl nach Osten (in Richtung Bahntrasse), nach Süden/<br />

Südosten (in Richtung Stresemann-/ Hubstraße) als auch nach Norden/ Nordosten<br />

ab. In Richtung Süden/ Südosten liegt das Gefälle liegt das Durchschnittsgefälle<br />

bei 7,0 %, das Höchstgefälle bei 15,0 %. Nach Norden/ Nordosten beträgt das Gefälle<br />

ca. 1,4 %, am nordöstlichen Rand wird eine Höhe von etwa 133 m ü.NN erreicht.<br />

Das Gelände ist hier schwach wellig (bspw. flache Senken südlich des<br />

Sodgrundwegs). Die nördliche Verlängerung der Hubstraße verläuft in einem kurzen<br />

Abschnitt als Hohlweg, der gegenüber der Umgebung bis ca. 4 m eingetieft ist.<br />

Die östlich an das Plangebiet angrenzende Bahntrasse liegt ebenfalls im Einschnitt;<br />

die Tiefe des Einschnitts ist im südlichen und mittleren Abschnitt am größten<br />

und verringert sich in Richtung Norden zunehmend. Auf Höhe der Querung der<br />

Guttenbergstraße ist der Einschnitt etwa 8 m tief; am Nordrand des Plangebiets<br />

beträgt die Tiefe nur noch ca. 3 - 4 m.

Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag IUS (Mai 2011)<br />

Abb. 1: Lage des Geltungsbereichs des Bebauungsplans „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“,<br />

Stadt <strong>Kandel</strong> (Ausschnitt aus TK 25 Blatt Nr. 6915, verkleinert)<br />

1.4 Inhalte und Ziele des Bebauungsplans<br />

Gemäß Entwurf des Bebauungsplans (WSW & PARTNER GMBH, Stand Mai 2011)<br />

wird das Plangebiet als „Allgemeines Wohngebiet“ festgesetzt, in dem frei stehende<br />

Einfamilienhäuser und Doppelhäuser entstehen sollen. Für das „Allgemeine<br />

Wohngebiet“ werden eine GRZ von 0,4, eine GFZ von 0,8 sowie maximale Firsthöhen<br />

von 9,50 m bzw. 11,00 m (im Süden/ Südosten) mit offener Bauweise festgelegt.<br />

Die baurechtlich mögliche Überschreitung der Grundflächenzahl um 0,1<br />

bzw. bei der Errichtung von Doppelhäusern (mit Grundstücksgröße < 320 m 2 ) oder<br />

einer innerhalb der Wohngebiete zulässigen gewerblichen Nutzung, die mit einem<br />

zusätzlichen Stellplatzbedarf verbunden ist, um bis zu 0,2 ist zulässig. Die Firstrichtung<br />

der Gebäude orientiert sich am Verlauf der zugehörigen Erschließungsstraße<br />

(vorwiegend senkrecht, teils auch parallel dazu, geringfügige Abweichungen<br />

sind zulässig). Für die Hauptgebäude zulässige Dachformen sind Satteldach,<br />

Krüppelwalmdach und versetztes Pultdach; die Dachneigungen liegen zwischen<br />

30° und 45°. Für Garagen, Carports und untergeordnete Nebengebäude sind auch<br />

geringere Dachneigungen zulässig. Die Dächer sind mit roten bis rotbraunen Ton-<br />

und Betondachsteinen zu versehen. Für untergeordnete Dachteile sind auch andere<br />

Materialen zugelassen.<br />

Im Süden des Plangebiets wird zudem eine Gemeinbedarfsfläche zur Errichtung<br />

eines Kindergartens festgesetzt.<br />

Die Haupterschließung des neuen Baugebiets erfolgt zum einen über die geplante<br />

Ortsrandstraße, die im Westen bzw. Norden an die neue Bebauung angrenzt und<br />

vorerst bis zur kreuzenden Bahntrasse geführt wird; zum anderen wird die Hubstraße<br />

in Richtung Norden/ Nordwesten verlängert und dann ebenfalls an die Orts-<br />

Seite 5

IUS (Mai 2011) Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag<br />

Seite 6<br />

randstraße angebunden. Die neue Verbindungsstraße Hubstraße - Ortsrandstraße<br />

dient auch der Anbindung der alten Ortslage an die Ortsrandstraße. Die Gesamtquerschnittsbreite<br />

der Ortsrandstraße beträgt 16,50 m, im Bereich von Aufweitungen<br />

(Linksabbiegespur) 19,50 m. Zur Bebauung hin ist straßenbegleitend eine 2,5<br />

m hohe Lärmschutzwand vorgesehen. Die Verlängerung der Hubstraße wird eine<br />

Querschnittsbreite von 14,5 m aufweisen. Im Norden des Plangebiets wird zudem<br />

eine Verbindungsstraße zwischen der Guttenbergstraße und der Ortsrandstraße<br />

hergestellt. Die Anbindung über das bestehende Brückenbauwerk über die Bahntrasse<br />

wird als Anliegerstraße ausgewiesen.<br />

Die innere Erschließung des Neubaugebiets erfolgt durch eine ringförmige Sammel-<br />

und davon abzweigende Stichstraßen (Wohnstraßen). Die Querschnittsbreite<br />

der Sammelstraße liegt bei 9,00 m, in verengten Bereichen bei 7,00 m. Die Stichstraßen<br />

weisen je nach Länge und Funktion eine Breite von 6,50 m bzw. 4,50 m<br />

auf. Abgesehen von den Anliegerwohnstraßen sind bei allen inneren Erschließungsstraßen<br />

Gehwege vorgesehen; Grünstreifen sind hier nicht geplant. Abschnittsweise<br />

werden jedoch Parkplätze im Straßenraum angeordnet. Von den<br />

Stichstraßen führen Fußwege (Querschnittsbreite 2,50 m) in die im Zentrum des<br />

Plangebiets gelegene Grünfläche. Zum Teil sind diese auch als 3,5 m breite notbefahrbare<br />

Wohnwege ausgewiesen. Darüber hinaus wird das bestehende landwirtschaftliche<br />

Wegesystem an die neuen Verkehrstrassen angebunden.<br />

Das Baugebiet wird im Trennsystem entwässert werden. Aufgrund des anstehenden,<br />

nur wenig durchlässigen Untergrunds (kf-Werte 1 x 10 -7 bis 6 x 10 -9 ) sollen<br />

gemäß der entwässerungstechnischen Vorplanung (WSW & PARTNER GMBH, April<br />

2008) die Regenwasserabflüsse in Grabensysteme eingeleitet bzw. in im Gebiet<br />

liegende Retentionsmulden abgeleitet und dort zurückgehalten werden (flächige<br />

Retention). Die Anbindung eines Notüberlaufs/ Drosselabflusses an den bestehenden<br />

Regenwasserkanal in der Hubstraße ist möglich. Des weiteren wird empfohlen,<br />

das auf den Privatgrundstücken anfallende Oberflächenwasser vorzugsweise<br />

in Zisternen zu sammeln und als Brauchwasser zu nutzen.<br />

Die im Zentrum bzw. am Rande der neuen Bebauung angeordneten Grünbereiche<br />

(öffentliche Grünflächen) sollen je nach Funktion als Park-/ Spielbereiche und/ oder<br />

Retentionsflächen gestaltet werden. Die Freiflächen dienen auch der Umsetzung<br />

von ökologischen Ausgleichsmaßnahmen. Im Südwesten verbleibt ein bestehender<br />

Garten als private Grünfläche.<br />

Am Rande der Bahntrasse wird auf Höhe des zukünftigen Haltepunkts/ Brückenbauwerks<br />

eine überbaubare Fläche (bspw. zur Anlage einer Treppe, eines Aufzugsturms<br />

o. ä.) vorgehalten.

Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag IUS (Mai 2011)<br />

1.5 Wesentliche fachgesetzliche und fachplanerische Umweltschutzziele<br />

und deren Berücksichtigung im Bebauungsplan<br />

1.5.1 Fachgesetzliche Umweltschutzziele<br />

• Schutzgebiete, pauschal geschützte Biotope bzw. besonders/ streng geschützte<br />

Arten nach dem Landesnaturschutzgesetz bzw. dem Bundesnaturschutzgesetz<br />

Für das Plangebiet und umgebende Flächen bestehen keine naturschutzrechtlichen<br />

Schutzgebietsausweisungen. Gebiete des europäischen Netzes „NATURA<br />

2000“ liegen ≥ 1 km nördlich (Erlenbachniederung nördlich von Minderslachen)<br />

bzw. ≥ 0,5 km südlich (Bruchbach-Otterbachniederung südlich der Saarstraße) des<br />

Plangebiets (Vogelschutzgebiet „Bienwald und Viehstrichwiesen“/ FFH-Gebiet „Erlenbach<br />

und Klingbach“ bzw. FFH-Gebiet „Bienwaldschwemmfächer“). Auswirkungen<br />

der Planung auf die „NATURA 2000“-Gebiete sind aufgrund der räumlichen<br />

Entfernung und der dazwischen liegenden Siedlungs- bzw. Verkehrsflächen nicht<br />

zu erwarten.<br />

Darüber hinaus sind keine nach § 30 BNatSchG bzw. nach § 28 LNatSchG gesetzlich<br />

geschützten Biotope im Plangebiet vorhanden.<br />

Zum möglichen Vorkommen von besonders/ streng geschützten Arten (gemäß §<br />

44 BNatSchG) im Plangebiet siehe Näheres in Kap. 2.1.<br />

• Altablagerungen/ Altlastenverdachtsfläche/ Bodenbelastungs- und Bodenschutzgebiete<br />

Nach derzeitigem Kenntnisstand sind im Gebiet keine Altablagerungen oder Altlastenverdachtsstandorte<br />

vorhanden. Am Westrand der Bebauung in der Guttenbergstraße<br />

ist eine Altablagerung registriert (Guttenbergstraße, Reg.-Nr. 33404013-<br />

0202). Sie ist von vorliegender Planung jedoch nicht betroffen.<br />

Darüber hinaus ist das Plangebiet nicht als Bodenbelastungsgebiet bzw. als Bodenschutzgebiet<br />

nach § 8 Landesbodenschutzgesetz festgesetzt.<br />

• Bodendenkmäler/ Grabungsschutzgebiete<br />

Auf der Fläche befinden sind keine Bodendenkmäler oder Grabungsschutzgebiete.<br />

• Wasserschutzgebiete, Überschwemmungsgebiete und sonstige wasserrechtliche<br />

Vorgaben<br />

Das Plangebiet ist weder als Wasserschutzgebiet noch als Überschwemmungsgebiet<br />

ausgewiesen. Klassifizierte Oberflächengewässer sind nicht vorhanden.<br />

Seite 7

IUS (Mai 2011) Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag<br />

Seite 8<br />

• Ziele der Raumordnung 3 (insb. Regionale Grünzüge, Grünzäsuren und<br />

Vorranggebiete)<br />

Regionalplanerische Zielausweisungen im Hinblick auf die regionale Freiraumstruktur<br />

und den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen, bestehen für das Gebiet<br />

nicht (PLANUNGSGEMEINSCHAFT RHEINPFALZ 2004).<br />

Die nördlich an die bestehende Bebauung an der Hub-/ Stresemannstraße angrenzenden<br />

Flächen sind bis auf Höhe der nördlich querenden Landwirtschaftswegs (in<br />

westlicher Verlängerung der Guttenbergstraße) als geplante „Siedlungsfläche<br />

Wohnen“ ausgewiesen. Die nördlich des Landwirtschaftswegs gelegenen Flächen<br />

sind als „Vorranggebiet Landwirtschaft“ deklariert. Der Raumordnungsplan wird zur<br />

Zeit fortgeschrieben.<br />

• Luftqualität/ Lärm<br />

Aus fachgesetzlicher Sicht ergibt sich die Verpflichtung zur Einhaltung von Immissionsgrenzwerten<br />

bestimmter Substanzen in der Luft (siehe insb. 22. BImSchV).<br />

Bei Überschreitung bzw. der Gefahr der Überschreitung von Immissionsgrenzwerten<br />

(bzw. Summenwerte aus Immissionsgrenzwert + Toleranzmarge) oder Alarmschwellen<br />

(siehe hierzu auch Kap. 2.3) sollen Luftreinehaltepläne bzw. Aktionspläne<br />

aufgestellt werden, die die erforderlichen Maßnahmen zur Verminderung der<br />

Luftverunreinigungen festlegen (siehe § 47 BImSchG). Für die in den Ballungsräumen<br />

und Gebieten betroffenen Kommunen - nicht für die gesamte Gebietsfläche -<br />

erstellt die zuständige Landesbehörde Luftreinhaltepläne, über die der Kommission<br />

der Europäischen Union berichtet werden muss. Das Plangebiet liegt jedoch<br />

nicht in einem festgelegten Ballungsraum. Festsetzungen nach § 6 Abs. 1 Nr. 23<br />

BauGB werden im Bebauungsplan deshalb nicht getroffen.<br />

Aus fachgesetzlicher Sicht ergibt sich darüber hinaus (insbesondere für Neuplanungen)<br />

die Verpflichtung zur Einhaltung von Immissionsrichtwerten für Geräusche,<br />

deren Höhe je nach Schutzwürdigkeit des Gebiets unterschiedlich definiert<br />

ist. Zur Bewältigung möglicher Konflikte im Hinblick auf Lärmemissionen durch den<br />

Kfz-Verkehr auf der neuen Ortsrandstraße und den umgebenden schutzwürdigen<br />

Nutzungen (insb. bestehende bzw. geplante Wohnbebauung) wurde ein Fachbüro<br />

mit der Erstellung eines schalltechnischen Gutachtens beauftragt (GSB - SCHALL-<br />

TECHNISCHES BERATUNGSBÜRO PROF. DR. KERSTIN GIERING 2011). Die Ergebnisse<br />

der schalltechnischen Untersuchung und Beurteilung hinsichtlich der Immissionsgrenzwerte<br />

der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) wurden im Bebauungsplan-Entwurf<br />

berücksichtigt (Errichtung einer 2,5 m hohen Lärmschutzwand<br />

auf der Ostseite der Ortsrandstraße).<br />

Mit Umsetzung der EG-Richtlinie 2002/49/EG über die Bewertung und Bekämpfung<br />

von Umgebungslärm in die nationale Gesetzgebung wird zudem eine Strate-<br />

3 Ziele der Raumordnung stellen endgültig abgewogene Aussagen dar und sind für nachfolgende<br />

Planungsebenen verbindlich. Die Überwindung rechtsverbindlicher Ziele ist nur im Rahmen eines<br />

formellen „Zielabweichungsverfahrens“ möglich. Nach den Bestimmungen des Landesplanungsgesetzes<br />

(§ 10 Abs. 6) ist dieses Verfahren an besondere Voraussetzungen gebunden<br />

und damit auf besonders begründete Einzelfälle begrenzt.

Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag IUS (Mai 2011)<br />

gische Lärmkartierung und Lärmminderungsplanung verpflichtend. Diese soll gewährleisten,<br />

dass zukünftig für alle Hauptverkehrsstraßen, Haupteisenbahnstrecken<br />

und Hauptverkehrsflughäfen sowie in Ballungsräumen auch für sonstige<br />

Hauptlärmquellen Lärmkarten erstellt werden und die Bevölkerung über die Lärmbelastung<br />

informiert wird. Für die ≥ 1,5 km östlich/ nordöstlich des Plangebiets verlaufende<br />

A 65 liegen erste Ergebnisse der Lärmkartierung vor (siehe http:// informatik1.umwelt-campus.de/rlp/download/).<br />

Das Plangebiet liegt außerhalb des diesbezüglich<br />

relevanten Lärmkorridors entlang der A 65.<br />

• Historische Kulturlandschaften/ -landschaftsteile sowie Kultur- und Baudenkmäler<br />

Entsprechend denkmalgeschützte Flächen oder Objekte kommen im Plangebiet<br />

nicht vor (zum Vorkommen eines Hohlweg-Restes als kulturhistorisch bedeutsamer<br />

Landschaftsbestandteil, der noch heute wahrnehmbarer Ausdruck früherer<br />

Landnutzungsformen bzw. deren Infrastrukturen ist; siehe unten bzw. Kap. 2.7).<br />

1.5.2 Fachplanerische Umweltschutzziele<br />

• Biotopkartierung Rheinland-Pfalz<br />

Im Zuge der landesweiten Biotopkartierung (siehe http://map1.naturschutz.rlp.de/<br />

mapserver_lanis, Stand 2009) wurden zwei Biotope des Plangebiets als schutzwürdig<br />

erfasst:<br />

- Lange Heckenstrukturen und kurze ehemalige Hohlwege zwischen Höfen<br />

und <strong>Kandel</strong> (BK-6914-0015-2009), hier: ehemaliger Hohlweg in der nördlichen<br />

Verlängerung der Hubstraße (Hubhofweg); Bedeutung: lokal als lokales,<br />

kleines Refugium für Vögel und Säugetiere, Bruthabitat für verschiedene<br />

Vogelarten, Trittsteinbiotop zu den anderen Gehölzstrukturen im Umfeld<br />

und Vernetzungsstruktur in Nord-Südrichtung; Schutzziel: Erhalt des<br />

derzeitigen Zustands, sachgerechte Pflege der Gehölze, Offenhaltung der<br />

Säume.<br />

- Gehölze und Böschungen entlang der „Maximiliansbahn“ zwischen <strong>Kandel</strong><br />

und Winden (BK-6914-0013-2009), hier randlich ein Teilabschnitt des Biotops;<br />

Bedeutung: lokal als Bruthabitate für Vögel, Unterschlupf für Kleintiere,<br />

großräumige Vernetzungsstruktur in Ost-West-Richtung in Kombination<br />

mit den nach Süden verlaufenden Ast der Maximiliansbahn und den Heckenstreifen<br />

nördlich von <strong>Kandel</strong>; Schutzziel: Erhalt des derzeitigen Zustands,<br />

sachgerechte Pflege der Gehölze.<br />

• Planung vernetzter Biotopsysteme Landkreis Germersheim<br />

Die „Planung vernetzter Biotopsysteme“ des Landkreises Germersheim weist die<br />

landwirtschaftlich genutzten Flächen des Plangebietes sowie nördlich und westlich<br />

angrenzende Bereiche als „Schwerpunkträume zur Sicherung der Biotopstrukturen<br />

im Agrarraum“ aus (MFUF & LFUG 1997). Diese Zielkategorie kennzeichnet Berei-<br />

Seite 9

IUS (Mai 2011) Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag<br />

Seite 10<br />

che mit guten Entwicklungsansätzen für die Strukturierung und Aufwertung ausgeräumter<br />

Agrarfluren als Lebensraum für hier ehemals heimische Pflanzen und Tiere<br />

und für die Biotopvernetzung. Neben dem Erhalt vorhandener Strukturen (z. B.<br />

Gehölzbestände entlang der Bahnlinie und des Hohlwegs) sollen Maßnahmen zur<br />

dauerhaften Sicherung von Populationen typischer Arten gut strukturierter Ackerlandschaften<br />

(z. B. Neuntöter, Rebhuhn), der Aufbau eines Netzes von u. a. Saumbereichen,<br />

Ackerrainen, Hecken, Obstbaumreihen und -beständen sowie die<br />

Schaffung von Kernbereichen mit reduzierter Bewirtschaftungsintensität (bevorzugt<br />

auch in Bereichen mit geringerer Bodenmesszahl) umgesetzt werden.<br />

• Regionaler Raumordnungsplan Rheinpfalz (Grundsätze/ Beikarte Landespflege)<br />

In der Beikarte Landespflege ist das Plangebiet mit keinen besonderen Funktionen<br />

im Hinblick auf Arten und Biotope, Wasser, Klima oder Erholung belegt.<br />

• Flächennutzungsplan/ Landschaftsplan <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Kandel</strong><br />

Der Flächennutzungsplan der <strong>Verbandsgemeinde</strong> <strong>Kandel</strong> (SCHARA + FISCHER<br />

2002) wurde im Zuge der 8. Änderung/ Fortschreibung (genehmigt am 17.12.2009)<br />

an die vorliegende Planung angepasst.<br />

Die im Rahmen der Landschaftsplanung zur Flächennutzungsplanung erstellte landespflegerische<br />

Zielkonzeption beurteilt die Siedlungserweiterungen als „landespflegerisch<br />

vertretbar“ (MIESS & MIESS 1993, siehe dort Karte Nr. 2). Nach Möglichkeit<br />

sind die ökologisch wertvollen Elemente (insb. gehölzbestandener Hohlweg,<br />

gehölzbestandene Bahnböschungen, Streuobstbestand im Südwesten) zu<br />

erhalten. Zu den Gehölzbeständen entlang der Bahntrasse soll ein Schutzabstand<br />

von 10 m Breite belassen werden (Beruhigung des Lebensraums); die neue Siedlungsfläche<br />

soll mit großkronigen Laubbäumen ein- und durchgrünt werden. Als<br />

Ausgleich sollen auf den angrenzenden Flächen Gehölzstrukturen gepflanzt werden.

Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag IUS (Mai 2011)<br />

2 Bestandsaufnahme des Umweltzustands (Schutzgüter)<br />

2.1 Tiere und Pflanzen (inkl. biologische Vielfalt)<br />

2.1.1 Vegetation<br />

Heutige potentielle natürliche Vegetation<br />

Mit der heutigen potentiellen natürlichen Vegetation (hpnV) wird die Summe der<br />

Standorteigenschaften gekennzeichnet 4 . Das Plangebiet ist natürliches Wuchsgebiet<br />

eines basenreichen, mäßig frischen bis frischen Perlgras-Buchenwalds (Melico-Fagetum)<br />

und Waldmeister-Buchenwaldes (Asperulo-Fagetum, LFUG 1979).<br />

Nutzungen und reale Vegetation<br />

Im Frühjahr/ Frühsommer 2008 wurde im Plangebiet sowie auf angrenzenden Flächen<br />

eine flächendeckende Kartierung der Biotoptypen und Vegetationseinheiten<br />

durchgeführt. Die Kartierung erfolgte in Anlehnung an die aktuelle Biotopkartieranleitung<br />

von Rheinland-Pfalz (LÖKPLAN 2007, Stand: 13.04.2007), wobei die Kartiereinheiten<br />

vorhabensbezogen stellenweise ergänzt bzw. modifiziert wurden.<br />

Der Bestand des Plangebiets ist in Plan 1.1 und wird im Folgenden näher beschrieben.<br />

Die Bewertung der Biotoptypen/ Vegetationseinheiten erfolgt in Tabelle<br />

2.<br />

Äcker, Sonderkulturen und Feldgärten (HA), Ackerbrachen (HB)<br />

Die fruchtbaren Böden des <strong>Kandel</strong>er Lößriegels werden intensiv ackerbaulich genutzt.<br />

Intensiväcker (HA1) umfassen ca. 76 % des Plangebiets. Bei der Bestandserhebung<br />

2008 wurde auf den meisten Äckern Getreide und Gemüse (v. a. östlich<br />

der Bahntrasse), stellenweise auch Raps angebaut. Auf den Ackerflächen unterbinden<br />

die intensive Nutzung und/ oder der Einsatz von Herbiziden i. d. R. die Ausbildung<br />

einer typischen Ackerwildkrautbegleitflora.<br />

Westlich der Bahntrasse befindet sich auf einer Ackerfläche in der Nähe der Trasse<br />

ein Folientunnel (HA4), der zum Aufnahmezeitpunkt ungenutzt war; ein Bewuchs<br />

mit wildlebenden Pflanzen war aber aufgrund des stark verdichteten Bodens<br />

ebenfalls nicht vorhanden.<br />

Am nördlichen Ortsrand von <strong>Kandel</strong> (östlich des Neubaugebiets „Am Höhenweg“)<br />

befinden sich zwei kleinere Anbauflächen von Rhabarber, die den mehrjährigen<br />

Sonderkulturen (HA2) zugeordnet wurden. In unmittelbarer Nachbarschaft befinden<br />

sich dort auch ein kleiner Feldgarten (Grabeland) [HA3], der ausschließlich als<br />

4 Als hpnV wird jene dauerhaft stabile Vegetationseinheit angegeben, für die die derzeitigen<br />

Standortbedingungen am besten geeignet sind. Anthropogene Veränderungen der ursprünglichen,<br />

natürlichen Standortbedingungen wie Entwässerungen und Versiegelungen werden mit<br />

berücksichtigt (TÜXEN 1956).<br />

Seite 11

IUS (Mai 2011) Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag<br />

Seite 12<br />

Nutzgarten für den Anbau von Gemüse bewirtschaftet wird, sowie eine junge Ackerbrache<br />

(HB). Der Bewuchs der Ackerbrache wird von einer für basen- und<br />

nährstoffreiche Standorte typischen ruderalen Annuellenflur (LA1) mit Arten wie<br />

Kriech-Quecke (Elymus repens), Stumpfblättrigem Ampfer (Rumex obtusifolius),<br />

Roter Taubnessel (Lamium purpureum), Hirtentäschelkraut (Capsella bursa-pastoris),<br />

Vogelmiere (Stellaria media) und Beständen der vorjährigen Kulturpflanzen<br />

(hier Raps) bestimmt.<br />

Foto 1: Blick vom Nordwestrand des Plangebiets in Richtung Süden; im Hintergrund sind<br />

die gehölzgesäumte Bahntrasse und der nicht genutzte Folientunnel erkennbar.<br />

Grünland (E)<br />

Grünland ist im Plangebiet nur kleinflächig bzw. lokal vorhanden. Westlich der<br />

Bahntrasse befindet sich in Trassennähe eine ca. 0,4 ha große, mäßig artenreiche<br />

Glatthaferwiese (Fettwiese), wie sie in der Region für nährstoffreiche mittlere<br />

Standorte charakteristisch ist. Pflanzensoziologisch ist der Bestand als „Typische<br />

Glatthaferwiese“ (Arrhenatheretum typicum) [EA1] gekennzeichnet. Typisch sind<br />

ein ausgeglichener Wasserhaushalt sowie das weitgehende Fehlen von Trockenheits-<br />

und Magerkeitszeigern, wie auch von ausgewiesenen Feuchtezeigern. Bestandsbildend<br />

sind neben Glatthafer (Arrhenatherum elatius), Wiesen-Rispengras<br />

(Poa pratensis), Weicher Trespe (Bromus mollis) und Wiesen-Fuchsschwanz (Alopecurus<br />

pratensis) häufige Kräuter der nährstoffreichen Frischwiesen wie Wiesen-Labkraut<br />

(Galium mollugo), Scharfer Hahnenfuß (Ranunculus acris), Gänseblümchen<br />

(Bellis perennis), Gemeine Schafgarbe (Achillea millefolium), Wiesen-<br />

Sauerampfer (Rumex acetosa), Rot-Klee (Trifolium pratense) und Gamander-<br />

Ehrenpreis (Veronica chamaedrys).<br />

Als typische Glatthaferwiese ist auch eine kleine Mähwiese im besiedelten Bereich<br />

im Süden des Plangebiets (bebautes Grundstück an der Hubstraße) ausgebildet.<br />

In der kleinteiligen Gemengelage am nördlichen Ortsrand von <strong>Kandel</strong> (östlich des<br />

Neubaugebiets „Am Höhenweg“) sind die vorhandenen Grünlandflächen wegen

Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag IUS (Mai 2011)<br />

häufiger Mahd oder intensiver (Vor-)Nutzung als fragmentarische oder stark ruderalisierte<br />

Glatthaferwiese (EA2/ EA3) ausgebildet. Der an den Feldweg in Verlängerung<br />

der Hubstraße angrenzende Bestand ist durch die zeitweilige Nutzung als<br />

Stellplatz für Fahrzeuge gestört und weist Übergänge zu Trittrasen auf.<br />

Westlich des Hohlweges (s. u.) befindet sich auf dem Lößriedel eine jung eingesäte<br />

Pferdweide (EB1), auf der die Saatreihen teilweise noch zu erkennen sind. Wegen<br />

des geringen Bestandesalters handelt es sich um blumen- und blütenarmes,<br />

grasreiches Grünland mit einzelnen weidefesten Kräutern wie Spitz-Wegerich<br />

(Plantago lanceolata), Gemeiner Schafgarbe (Achillea millefolium) und Wiesen-<br />

Kümmel (Carum carvi) sowie einzelnen Ackerunkräutern wie dem Stumpfblättrigen<br />

Ampfer (Rumex obtusifolius). Das Auftreten des Kleinen Wiesenknopfs (Sanguisorba<br />

minor) als typischem Magerkeitszeiger für mäßig trockene, basenreiche<br />

Lehm- und Lößböden, lässt das Potenzial für die Entwicklung artenreicherer Bestände<br />

erkennen.<br />

Foto 2: Frisch eingesäte Pferdeweide westlich des Hubhofwegs.<br />

Naturraumtypische Hecken und Gebüsche (BD, BB)<br />

Naturnahe Baum- und Strauchhecken (BD1, BD2) mit naturraumtypischer Gehölzartenzusammensetzung<br />

sind entlang der Bahntrasse und auf den Böschungen des<br />

Lößhohlweges (Hubhofweg) ausgebildet.<br />

Die überwiegend strauchigen, artenreichen Feldhecken auf den Flanken des Hohlweges<br />

(s. u.) werden von Arten der Schlehen-Weißdorn-Gebüsche mittlerer Standorte<br />

(Prunetalia) - besonders von Schlehe (Prunus spinosa), Eingriffeligem Weißdorn<br />

(Crataegus monogyna) und Europäischem Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus)<br />

sowie Blutrotem Hartriegel (Cornus sanguinea), Liguster (Ligustrum vulgare)<br />

und Hunds-Rose (Rosa canina) - unter Beimischung von Schwarzem Holunder<br />

(Sambucus nigra), Feld-Ulme (Ulmus minor) und jungen Eschen (Fraxinus excelsior)<br />

aufgebaut.<br />

Seite 13

IUS (Mai 2011) Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag<br />

Seite 14<br />

Die Bahntrasse verläuft auf Höhe des Plangebiets in einem Geländeeinschnitt. Die<br />

angrenzenden Böschungen sind mit Ausnahme des unteren Böschungsbereichs<br />

(gehölzfreier Unterhaltungsstreifen) durchgängig mit strukturreichen Baum-<br />

Strauch-Hecken bewachsen. Bestandsbildend sind - mit abschnittsweise unterschiedlicher<br />

Dominanz - v. a. Esche, Feldahorn (Acer campestre), Feld-Ulme,<br />

Hainbuche (Carpinus betulus), Stieleiche (Quercus robur), Hasel (Corylus avellana)<br />

und die kennzeichnenden Arten der Schlehen-Weißdorn-Gebüsche (s. o.).<br />

Hervorzuheben ist ein ca. 260 m langer Gehölzstreifen mit sechs ökologisch besonders<br />

wertvollen alten Stieleichen auf der Westseite der Bahntrasse.<br />

Ein kleines naturraumtypisches Gebüsch mittlerer Standorte (BB1) findet man am<br />

nördlichen Rand des bebauten Grundstücks an der Hubstraße (Holundergebüsch).<br />

Naturraum- und standortfremde Hecken und Gebüsche (BZ)<br />

In dem kleinteiligen Gemenge östlich des Neubaugebiets „Am Höhenweg“ wurde<br />

an einer Stelle zur Abgrenzung von Grundstücken ein „Heckenzaun“ (BZ1) angelegt.<br />

Es handelt sich dabei um eine wenig strukturierte, heckenförmige Anpflanzung<br />

von Sträuchern (v. a. Berberitze und Weißdorn), die wegen häufigem Rückschnitt<br />

der Gehölze eine regelmäßige Form hat. An der Einfahrt zum Feuerwehrgelände<br />

und auf den Gehwegen an der Hubstraße findet man Pflanzbeete mit naturfernen<br />

Zierstrauchpflanzungen (BZ2). Auf dem bebauten Grundstück an der<br />

Hubstraße befindet sich an der Hofeinfahrt ein Gebüsch des ursprünglich aus<br />

Südosteuropa stammenden Flieders (Syringa vulgaris) [BZ3].<br />

Gestrüpp (BK)<br />

Unter dieser Kartiereinheit wurde ein kleines ruderales Gestrüpp der Kratzbeere<br />

(Rubus caesius) auf der westlichen Hohlwegsböschung erfasst.<br />

Einzelbäume, Baumgruppen und Baumreihen 5<br />

Einzelbäume, Baumgruppen und Baumreihen aus heimischen Laubbäumen, hochstämmigen<br />

Obstbäumen und Nussbäumen sind auf den überwiegend intensiv<br />

landwirtschaftlich genutzten Flächen des Plangebietes selten.<br />

In dem kleinteiligen Gemenge aus Gärten/ Feldgärten, kleineren Acker- und Grünlandflächen<br />

östlich des Neubaugebiets „Am Höhenweg“ findet man eine Baumgruppe<br />

aus unterschiedlich alten Walnussbäumen sowie einen alten freistehenden<br />

Kirschbaum.<br />

5 Einzelbäume, Baumgruppen und Baumreihen sind in der Bestandskarte mit Baumsymbolen<br />

kenntlich gemacht.

Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag IUS (Mai 2011)<br />

Foto 3: Kleinteilige Gemenge aus Gärten/ Feldgärten, kleineren Acker- und Grünlandflächen<br />

östlich des Neubaugebiets „Am Höhenweg.<br />

Am Feldweg im Norden des Plangebiets steht ein alter solitärer Nussbaum. Auf<br />

dem bebauten Grundstück an der Hubstraße befinden sich drei naturraumtypische<br />

Laubbäume mittleren Alters (Birke, Eberesche, Linde). Im angrenzenden Straßenraum<br />

wurde im Straßenbegleitgrün ein gebietsfremder Amerikanischer Amberbaum<br />

(Liquidambar styraciflua) gepflanzt.<br />

Landschaftsprägende und ökologisch besonders wertvolle Bäume der Hecken am<br />

Hohlweg und an der Eisenbahntrasse sind in der Bestandskarte ebenfalls durch<br />

spezielle Baumsymbole kenntlich gemacht. Besonders hervorzuheben sind hierbei<br />

neun Alteichen (Quercus robur) in den Baumhecken der Eisenbahntrasse (s. a.<br />

BD).<br />

Ruderale, frische bis trockene Säume und Hochstaudenfluren (KB1), Dominanzbestände<br />

(LD)<br />

Schmale linienförmige Säume aus häufigen und weit verbreiteten Ruderalarten findet<br />

man im Plangebiet auf frischen bis mäßig trockenen, nährstoffreichen Standorten<br />

entlang der Wege und Ackerränder sowie im Randbereich der Bahntrasse.<br />

Die meisten Säume erreichen allerdings nicht die naturschutzfachlich erforderliche<br />

Mindestbreite von ca. 3 - 5 m.<br />

Am Hohlweg und an einigen Ackerrändern westlich der Bahntrasse handelt es sich<br />

meist um ruderale Glatthaferbestände (KB11), die von Glatthafer, einigen anspruchslosen<br />

Arten des Wirtschaftsgrünlands wie Knäuelgras (Dactylis glomerata),<br />

Wiesen-Rispengras (Poa pratensis) und Zaunwicke (Vicia sepium) sowie typischen<br />

Ruderalarten wie Weiße Taubnessel (Lamium album), Acker-Kratzdistel<br />

(Cirsium arvense), Gemeiner Beifuß (Artemisia vulgaris) und Taube Trespe (Bromus<br />

sterilis) aufgebaut werden.<br />

Weitere grasreiche Ruderalsäume (KB12) sind im Plangebiet auf einem ehemaligen<br />

bzw. wenig genutzten Grasweg am Rand der Wohnbebauung und auf dem<br />

bebauten Grundstück an der Hubstraße anzutreffen. An bestandsbildenden Grä-<br />

Seite 15

IUS (Mai 2011) Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag<br />

Seite 16<br />

sern wachsen dort v. a. Taube Trespe, Mäuse-Gerste (Hordeum murinum) und<br />

Weidelgras (Lolium perenne).<br />

An der Bahntrasse werden auf beiden Seiten des Gleiskörpers ca. 3 m breite „Sicherheitsstreifen“<br />

durch regelmäßige Unterhaltung gehölzfrei gehalten. Dort haben<br />

sich auf gut mit Nährstoffen versorgten, mittleren Standorten ausdauernde Ruderalbestände<br />

entwickelt, die von stickstoffliebenden Stauden und Gräsern bestimmt<br />

werden, nicht selten mit Dominanz der Brennessel (LD1). Kleinere Dominanzbestände<br />

der Brennessel findet man auch an nährstoffreichen Stellen am Wegrand<br />

oder am Rand der Wohnbebauung.<br />

Ein Dominanzbestand der Tauben Trespe (Bromus sterilis) [LD2] hat sich in den<br />

Randbereichen des Folientunnels auf dem Rapsacker westlich der Bahntrasse eingestellt.<br />

Morphologische Sonderformen anthropogenen Ursprungs - Lößhohlweg<br />

(hk 6 )<br />

Westlich der Eisenbahntrasse befindet sich in Verlängerung der Hubstraße ein ca.<br />

140 m langer Lößhohlweg, dessen Flanken mit naturnahen Feldhecken bewachsen<br />

sind (s. BD), die eigentliche Wegfläche ist dagegen versiegelt (Plattenweg, s.<br />

VB4).<br />

Foto 5: Hohlwegsabschnitt in Verlängerung der Hubstraße.<br />

Hohlwege sind typisch für die Lößlandschaften der Rheinebene. Sie sind jedoch im<br />

Zuge der Flurbereinigung selten geworden. Sie sind als Folge der Verdichtung<br />

durch die Nutzung festgelegter Wege durch Mensch und Tier entstanden. Diese<br />

Verdichtung des Bodens führte zur Wasserundurchlässigkeit des Bodens und in<br />

der Folge zu Erosion durch abfließende Niederschläge.<br />

6 Hohlwege sind Komplexbiotope. In der Bestandskarte sind die einzelnen Biotopelemente (z. B.<br />

Plattenweg, Feldhecke, Kratzbeergestrüpp) dargestellt und anhand eines Zusatzcodes (hk) als<br />

Teil des Lößhohlwegs kenntlich gemacht.

Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag IUS (Mai 2011)<br />

Weitere anthropogen bedingte Biotope (H)<br />

Östlich des Plangebiets liegt die in einem Geländeeinschnitt verlaufende Bahnstrecke<br />

„Karlsruhe - Landau“. Der Gleis-/ Schotterkörper der Bahntrasse (HD1) ist<br />

vegetationsfrei. Die angrenzenden Flächen und Böschungen sind mit ruderalen<br />

Krautsäumen und naturraumtypischen Hecken bewachsen (s. o.)<br />

Foto 6: Im Einschnitt verlaufende Bahntrasse mit gehölzbestandenen Böschungen.<br />

Westlich der Bahntrasse grenzen an die vorhandene Wohnbebauung stellenweise<br />

Gärten (HJ) an, die dem Anbau von Zier- oder Nutzpflanzen und zugleich auch der<br />

Erholung dienen. In Abhängigkeit von der jeweiligen Nutzung und den vorhandenen<br />

Biotopstrukturen wurde unterschieden zwischen strukturreichen Gärten mit<br />

teilweise altem Obstbaumbestand (HJ1), reinen Nutzgärten (HJ2) und dem Mischtyp<br />

von Nutz- und Ziergarten (HJ3).<br />

Am Rand des Folientunnels westlich der Bahntrasse (s. o.) befindet sich eine kleine<br />

Obstbaumgruppe aus nieder- bzw. mittelstämmigen Obstbäumen (z. B. Apfel,<br />

Zwetschge) und ruderaler Feldschicht (Dominanzbestand der Tauben Trespe)<br />

[HK1].<br />

Im Süden des Plangebiets haben sich auf dem Hof und auf der stellenweise mit<br />

Asphaltresten versehenen Hofeinfahrt des bebauten Grundstücks an der Hubstraße<br />

unterschiedlich lückige Trittrasen und Trittpflanzenbestände (HM11) entwickelt.<br />

Östlich des Neubaugebiets „Am Höhenweg“ wird ein Teil einer ruderalen Fettwiese<br />

zum Lagern von Brennholz verwendet. Die Brennholzstapel (HT1) wurden am<br />

Rand der Grünlandfläche angelegt.<br />

Gebäude und Verkehrsflächen (V)<br />

Es wurde unterschieden zwischen Straßen (VA), unterschiedlich befestigten Wegen<br />

(VB), Wohngebäuden (VG) und Schuppen (VS).<br />

Seite 17

IUS (Mai 2011) Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag<br />

Seite 18<br />

Asphaltierte Straßen (VA) befinden sich im Süden des Plangebiets (Stresemannstraße/<br />

Hubstraße). Für die Bewirtschaftung des Lößriedels wurde in der Vergangenheit<br />

ein gut ausgebautes Netz an Wirtschaftswegen angelegt. Im Plangebiet<br />

überwiegen wegen der intensiven Nutzung Betonplattenwege (VB4). Einzelne Wege<br />

oder Wegabschnitte sind mit wasserdurchlässigem Material (Kies/ Schotter) befestigt<br />

(VB3). Andere, weniger intensiv genutzte Wege sind unbefestigt (Gras- und<br />

Erdwege). Während Graswege (VB1) vollständig oder weitgehend mit trittunempfindlichen<br />

Gräsern und Kräutern wie Weidelgras (Lolium perenne), Einjähriges<br />

Rispengras (Poa annua), Breitblättriger Wegerich (Plantago major), Vogel-Knöterich<br />

(Polygonum aviculare agg.) oder Löwenzahn (Taraxacum officinale agg.) bewachsen<br />

sind, weisen Erdwege (VB2) größere, durch Tritteinfluss oder Befahren<br />

entstandene, offene und verdichtete Bodenstellen auf.<br />

Bei den überbauten Flächen auf dem Grundstück an der Hubstraße handelt es<br />

sich um einen kleineren Wohnblock (VG) und mehrere Schuppen (VS).<br />

Floristische Besonderheiten/ Arten des Anhang IVb der FFH-Richtlinie<br />

Die Flora des Plangebiets wird von häufigen, weit verbreiteten Pflanzenarten bestimmt,<br />

die weder gefährdet noch geschützt sind; es kommen keine nach Anhang<br />

IVb der FFH-Richtlinie 92/43/EWG geschützten Arten vor. Floristische Besonderheiten<br />

wurden im Plangebiet ebenfalls nicht festgestellt.<br />

2.1.2 Tierwelt<br />

Nähere Angaben über Artvorkommen im Plangebiet liegen nicht vor. Die Biotopkartierung<br />

von 1998 hat im Hohlweg in Verlängerung der Hubstraße (Hubhofweg)<br />

Roesels Beißschrecke (Metrioptera roeselii) und die Gewöhnliche Strauchschrecke<br />

(Pholidoptera griseoaptera) bzw. den Braunen Waldvogel (Aphantopus hyperantus)<br />

erfasst. Hierbei handelt sich um häufige, weit verbreitete Arten, die unter<br />

keinem besonderen Schutz stehen.<br />

Die nachfolgende Betrachtung zu möglichen Tiervorkommen leitet sich aus den<br />

prinzipiellen Lebensraumfunktionen der Vegetationsbestände ab, die im Plangebiet<br />

kartiert wurden.<br />

Es ist davon auszugehen, dass die intensiv ackerbaulich genutzten Flächen des<br />

Plangebiets lediglich wenigen Allerweltsarten (Teil-)Lebensraumfunktionen bieten.<br />

Inmitten der vorwiegend intensiv landwirtschaftlich genutzten Lößriedelflächen stellen<br />

jedoch die Gehölzstrukturen an den Böschungen und Wegen wichtige Rückzugs-,<br />

Nahrungs- und Bruträume für die Tierwelt (insb. Vögel, Insekten) dar. Sie<br />

dienen dem Biotopverbund für verschiedene Arten überwiegend offener, strukturreicher<br />

Agrarlandschaften und für hoch mobile Arten halboffener Landschaften bis<br />

hin zu lichten Wäldern. Hecken und Feldgehölze erfüllen verschiedene zentrale<br />

Lebensraumfunktionen für Tierarten der Feldflur, die dort Nahrung, Niststätten,<br />

Überwinterungsquartiere oder Schutz z. B. vor Feinden und ungünstiger Witterung

Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag IUS (Mai 2011)<br />

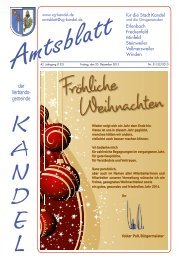

suchen (siehe Abb. 2).<br />

Abb. 2: Breite Baum-Strauch-Hecken und Feldgehölze erfüllen eine Vielzahl von Lebensraumfunktionen<br />

für die heimische Tierwelt (aus BLAB 1993).<br />

Beispielsweise dienen strukturreiche Hecken verschiedenen Vögeln der Feldflur<br />

als Ansitz (z. B. Eulen, Greifvögel), Singwarte zur Reviermarkierung sowie Nist-<br />

oder Wohnplatz (z. B. Neuntöter, Dorngrasmücke, Goldammer, Nachtigall, Zaunkönig).<br />

Für andere Tiere sind Feldhecken Rückzugsräume, wohin sie vor Feinden<br />

oder bei Störungen während der Nahrungsaufnahme fliehen können (z. B. Feldhase,<br />

Rebhuhn) oder sich vor ungünstigen Witterungsverhältnissen (Regen, Wind,<br />

Trockenheit, Hitze) zurückziehen können (z. B. Insekten, Erdkröte, Rebhuhn). Für<br />

Wildbienen und Hummeln, die zur Nestanlage beruhigte Bodenbereiche oder altes<br />

Holz, Holunder- oder Brombeerzweige benötigen, stellen sie einen geeigneten Lebensraum<br />

dar. Dabei beherbergt keine andere heimische Baumart eine so große<br />

Zahl von Tierarten wie die Eiche (Stiel-/ Traubeneiche). In Mitteleuropa sind - je<br />

nach Quelle - 300 bis 500 Arten bekannt, welche auf Eichen spezialisiert, d. h.<br />

ausschließlich oder sehr stark von dieser Baumart abhängig sind. In der gleichen<br />

Größenordnung bewegt sich die Anzahl Tierarten, welche die Eiche fakultativ nutzen.<br />

Besonders artenreich besiedelt sind alte, randständige Eichen, wie sie im<br />

Plangebiet stellenweise am Rand der Bahntrasse vorhanden sind.<br />

Darüber hinaus dienen Feldhecken für eine große Zahl von Tieren als Leitlinien bei<br />

täglichen Wanderbewegungen (v. a. zur Nahrungssuche) und bei der Ausbreitung.<br />

So nutzen fast alle heimischen Fledermäuse lineare Gehölzstrukturen als Flugweg<br />

und als Jagdrevier. Oft werden über Jahre hinweg die gleichen "Flugpfade" beibehalten.<br />

Die Leitlinienfunktion besteht für viele flugfähige Tiergruppen, die sich entlang<br />

der Heckenränder immer wieder niederlassen können, z. B. Schlupfwespen<br />

und Schwebfliegen. Aber auch die Ausbreitung von Offenland-Arten wird durch<br />

Hecken gefördert. Beispielsweise landen verschiedene Feld-Laufkäfer während<br />

Seite 19

IUS (Mai 2011) Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag<br />

Seite 20<br />

ihren Ausbreitungsphasen bevorzugt in der Nähe von Hecken. Amphibien orientieren<br />

sich bei ihren Jahreswanderungen und Ausbreitungsbewegungen oft an Heckenrändern.<br />

Besonders hervorzuheben ist die Funktion der Lößhohlwege als ökologisch wertvolle<br />

Lebensräume für viele Pflanzen und Tiere, da sie spezielle Bedingungen bieten.<br />

Vor allem die Gegensätze zwischen schattigen und sonnigen, trockenen und<br />

feuchten sowie windigen und windstillen Plätzen sind verantwortlich für das Vorhandensein<br />

typischer Lebensgemeinschaften. Der im Plangebiet liegende Hohlweg<br />

ist durch eine weitgehende Verbuschung gekennzeichnet; offene, besonnte<br />

Steilwandreste mit wärme- und lichtbedürftigen Pflanzen sind nicht mehr vorhanden.<br />

Bei ausbleibender Pflege setzt sich diese Entwicklung bis Erreichen des<br />

Waldstadiums fort; hierbei besteht die Gefahr, dass Robinien eindringen und ein<br />

arten-/ und strukturarmes Endstadium entsteht. Dessen ungeachtet dienen die an<br />

den Flanken des Hohlweges siedelnden Gehölze und Stauden Kleintieren als Unterschlupf<br />

und Nahrung. Darum locken Hohlwege abends und nachts Fledermäuse<br />

an, die hier Jagd auf Nachtfalter und andere Insekten machen. Gerade in intensiv<br />

landwirtschaftlich genutzten Gebieten sind Hohlwege eine ökologische Bereicherung.<br />

Alte freistehende Obstbäume und großkronige Laubbäume mit einem gewissen<br />

Anteil an Tot-, Faul- und Stammholz, Mulm, rissiger Borke und Kleinhöhlen (z. B.<br />

Rindenspalten, Bruchstellen, natürliche Verwachsungen) erfüllen einige Lebensraumfunktionen.<br />

Beispielsweise sind sie als Lebensraum für holzbewohnende Insekten<br />

(z. B. bestimmte Käfer-, Schwärmer- und Spinnerarten) geeignet sowie als<br />

Ansitz, Singwarte oder Nisthabitat für Baumhöhlenbrüter, Wartenjäger und Vogelarten,<br />

die auf ältere insektenreiche Laub- und Obstbäume als Nahrungshabitat angewiesen<br />

sind.<br />

Auf Krautsäumen und Grünland bewirken Baumreihen eine Verbundwirkung für<br />

Arten halboffener Landschaften (Korridore). Bereits isolierte Einzelbäume in der<br />

Feldflur können in gewissem Umfang als Trittstein wirken (KORNPROBST 1994),<br />

z. B. als Deckungsort für das Rebhuhn und als Singwarte für Grauammer und<br />

Schafstelze (BLAB 1993). Bei mehreren Bäumen in einigem Abstand kommen<br />

Goldammer und Dorngrasmücke als potenzielle Brutvögel hinzu.<br />

Darüber hinaus gehören Eisenbahnanlagen zu den zentralen Lebensräumen verschiedener<br />

Reptilienarten; auch am vorliegend betrachteten Bahnabschnitt ist ein<br />

Vorkommen der nach Anhang IV der FFH-Richtlinie besonders zu schützenden<br />

Arten Zauneidechse und Mauereidechse möglich. Für die Zauneidechse ist beispielsweise<br />

der kleinräumige Wechsel von vegetationsfreien Stellen, einer gut ausgebildeten<br />

Krautschicht und einzelnen Sträuchern oder Bäumen entscheidend. Die<br />

Übergangsbereiche erlauben den Tieren eine optimale Thermoregulation und bieten<br />

ausreichende Deckung. Der Schotterkörper wird als Fluchtversteck und Schlaf-<br />

und Sonnenplatz genutzt.

Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag IUS (Mai 2011)<br />

2.1.3 Bioökologische Bedeutung<br />

Die Bewertung der Biotoptypen des Plangebiets für den Arten- und Biotopschutz<br />

resultiert aus der bundesweiten und regionalen Gefährdung der Biotoptypen/<br />

Pflanzengesellschaften nach den Roten Listen Deutschlands (RENNWALD 2000,<br />

RIECKEN et al. 2006) und von Rheinland-Pfalz (MFU 1991), ferner aus ihrer Funktion<br />

als Lebensraum für einheimische Pflanzen- und Tierarten und den Möglichkeiten<br />

zu ihrer Wiederherstellung. Anhang 1 zeigt eine Übersicht der den einzelnen<br />

Wertstufen zugrunde liegenden Kriterien. Die dort dargestellten 16 Wertstufen werden<br />

zu sieben Werteinheiten (sehr hoch, hoch, mittel-hoch, mittel, mittel-gering,<br />

gering, ohne Wert), die in der Regel drei Wertstufen umfassen, zusammengefasst.<br />

Prinzipiell gilt, dass gefährdete oder geschützte Biotoptypen hochwertig sind, sonstige<br />

artenreiche oder allenfalls mittelfristig wiederherstellbare Biotoptypen mittelwertig<br />

und artenarme, leicht wiederherstellbare, doch aus Arten- und Biotopschutzsicht<br />

nicht förderungswürdige Biotoptypen geringwertig sind.<br />

Die naturschutzfachliche Bewertung der Biotoptypen ist in Tabelle 2 dargestellt.<br />

Von besonderer naturschutzfachlicher Bedeutung und Schutzwürdigkeit (hoher<br />

Wert) sind im Plangebiet:<br />

− die naturnahen, überwiegend strauchigen Feldhecken an den Flanken des<br />

Lößhohlwegs,<br />

− die naturnahen Baum-Strauch-Hecken beiderseits der Bahntrasse, bes. solche<br />

mit Altholzanteil (v. a. Alteichen),<br />

− ältere landschaftstypische Einzelbäume und Baumgruppen (großkronige Laubbäume,<br />

hochstämmige Obstbäume und Nussbäume) in der weitgehend intensiv<br />

genutzten Feldflur.<br />

Feldhecken aus heimischen, naturraum- und standorttypischen Baum- und<br />

Straucharten sind typische Bestandteile der historischen Kulturlandschaft. Die besondere<br />

Bedeutung ergibt sich durch die regionale und überregionale Gefährdung<br />

dieser Biotoptypen (s. Tabelle 2) sowie deren Lebensraumfunktionen für die heimische<br />

Tierwelt.<br />

Ebenfalls von besonderer naturschutzfachlicher Bedeutung, im Plangebiet aufgrund<br />

der intensiven Nutzung aber selten zu finden, sind ältere landschaftstypische<br />

Einzelbäume und Baumgruppen aus heimischen Laubbäumen, hochstämmigen<br />

Obstbäumen und Nussbäumen. Einzelne Vorkommen befinden sich in dem<br />

kleinteiligen Gemenge östlich des Neubaugebiets „Am Höhenweg“ (Nussbaumguppe,<br />

alter freistehender Kirschbaum), punktuell an Wegen (alte solitäre Nussbäume)<br />

sowie eingestreut in die Hecken/ Gehölzstreifen am Hohlweg (Nussbaum,<br />

Hainbuche) und an der Bahntrasse (mehrere Alteichen, Hainbuche).<br />

Seite 21

IUS (Mai 2011) Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag<br />

Kürzel Biotoptyp<br />

Seite 22<br />

Tab. 2: Bestand und Bewertung der Biotoptypen im Untersuchungsgebiet<br />

Gefährdung Biotoptyp:<br />

(Biotoptypen mit Vorkommen im Plangebiet sind durch Fettdruck gekennzeichnet)<br />

Bundesweite Gefährdung (RL D) und regionale Gefährdung für das „Südwestdeutsche Mittelgebirgs-/<br />

Stufenland“ (RL SW) nach der Roten Liste der gefährdeten Biotoptypen Deutschlands (RIECKEN et al.<br />

2006):<br />

1 von vollständiger Vernichtung bedroht<br />

2 stark gefährdet<br />

3 gefährdet<br />

Tendenz Bestandsentwicklung:<br />

↓ negativ<br />

→ weitgehend stabil<br />

↑ positiv<br />

Biotope mit besonderer Bedeutung<br />

BD15a,<br />

BD27a<br />

Landesweite Gefährdung (RL RP): Sicherungsränge nach der Roten Liste der bestandsgefährdeten<br />

Biotoptypen von Rheinland-Pfalz (MFU 1991):<br />

1 Biotoptypen mit tatsächlichem/ erwartetem extrem starken Verbreitungsrückgang<br />

2 Biotoptypen mit tatsächlichem/ erwartetem starken Verbreitungsrückgang<br />

3 Biotoptypen mit mittlerer Rückgangstendenz in weiten Landesteilen<br />

4 Derzeit nur gering und nicht allgemein zurückgehender Biotoptyp<br />

Gefährdung Gesellschaft: nach der Roten Liste der gefährdeten Pflanzengesellschaften Deutschlands<br />

(RENNWALD 2000)<br />

1 vom Aussterben bedroht<br />

2 stark gefährdet<br />

3 gefährdet<br />

V zurückgehend (Vorwarnliste)<br />

Naturraumtypische<br />

Baum- u. Strauch-<br />

Hecken an der Eisenbahntrasse<br />

(hoher Altholzanteil)<br />

Gefährdung nach Roter Liste<br />

RL D/ Tendenz<br />

Biotoptyp Gesellschaft<br />

RL<br />

SW<br />

RL<br />

RP<br />

RL D<br />

Wertstufe<br />

2-3 ↑ 2-3 - - 13 Wert: hoch<br />

Werteinheit/ wertgebende Kriterien<br />

Naturnahe, strukturreiche u. landschaftsprägende<br />

Gehölzstreifen<br />

inmitten einer intensiv genutzten<br />

Agrarlandschaft; naturraumtypisches<br />

Gehölzartenspektrum (Esche,<br />

Feldahorn, Feldulme, Hasel<br />

u. Arten der Schlehen-Weißdorn-<br />

Gebüsche), hoher Altholzanteil<br />

(wertgebend sind alte Stieleichen).<br />

Bundesweit und regional stark gefährdeter<br />

bis gefährdeter Biotoptyp.<br />

Lebensraumfunktionen für bedrohte<br />

Tierarten (z. B. Vögel, Insekten,<br />

Fledermäuse), auch Altholzbewohner,<br />

sind wahrscheinlich.<br />

Vernetzungslinien mit Bedeutung<br />

für den lokalen Biotopverbund.

Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag IUS (Mai 2011)<br />

Fortsetzung Tab. 2: Bestand und Bewertung der Biotoptypen im Untersuchungsgebiet<br />

Kürzel Biotoptyp<br />

BD12,<br />

BD13,<br />

BD14,<br />

BD24,<br />

BD25,<br />

BD26<br />

BD11/hk,<br />

BD21/hk,<br />

BD22/hk,<br />

BD23/hk<br />

Stieleiche,<br />

Hainbuche,<br />

Walnuss,<br />

hochstämmige<br />

Obstbäume<br />

Sonstige naturraumtypische<br />

Baum- u.<br />

Strauch-Hecken an der<br />

Eisenbahntrasse (mittleres<br />

Alter)<br />

Lößhohlweg mit naturnahem,<br />

vorwiegend<br />

strauchartigem Gehölzbewuchs<br />

an den<br />

Flanken<br />

Alte, naturraum- u. kulturraumtypischeEinzelbäume<br />

u. Baumgruppen<br />

(Biotoptypen mit Vorkommen im Plangebiet sind durch Fettdruck gekennzeichnet)<br />

Gefährdung nach Roter Liste<br />

RL D/ Tendenz<br />

Biotoptyp Gesellschaft<br />

RL<br />

SW<br />

RL<br />

RP<br />

RL D<br />

Wertstufe<br />

2-3 ↑ 2-3 - - 12 Wert: hoch<br />

2 ↓ 2 2 - 13 Wert: hoch<br />

2-3 ↓ 2-3 - - 13 Wert: hoch<br />

Werteinheit/ wertgebende Kriterien<br />

Naturnahe, strukturreiche u. landschaftsprägende<br />

Gehölzstreifen inmitten<br />

einer intensiv genutzten Agrarlandschaft;<br />

naturraumtypisches Gehölzartenspektrum<br />

(v. a. Esche, Feldahorn,<br />

Feldulme, Hasel u. Arten der Schlehen-<br />

Weißdorn-Gebüsche).<br />

Bundesweit und regional stark gefährdete<br />

bis gefährdete Biotoptypen<br />

Lebensraumfunktionen für bedrohte<br />

Tierarten (z. B. Vögel, Insekten, Fledermäuse)<br />

sind wahrscheinlich.<br />

Vernetzungslinien mit Bedeutung für<br />

den lokalen Biotopverbund.<br />

Hohlweg als typische morphologische<br />

Sonderform mit anthropogenem Ursprung<br />

im Bereich des Lößriedels;<br />

Hohlwegsböschungen mit naturnahem<br />

Gehölzbewuchs (Hecken aus Arten des<br />

Schlehen-Weißdorn-Gebüschs, Feldulme<br />

u. Esche); teilweise Beeinträchtigung<br />

durch Versiegelung der Wegeflächen<br />

(Plattenweg) u. intensive Ackernutzung<br />

(Stoffeinträge/ Eutrophierung).<br />

Bundesweit, regional u. landesweit<br />

stark gefährdeter Biotoptyp mit bundesweit<br />

negativer Bestandsentwicklung.<br />

Lebensraumfunktionen für bedrohte<br />

Tierarten (z. B. Vögel, Insekten, Fledermäuse)<br />

sind wahrscheinlich.<br />

Vernetzungskorridor mit Bedeutung für<br />

den lokalen Biotopverbund.<br />

Alte Einzelbäume u. Baumgruppen,<br />

teilweise als Bestandteil der naturnahen<br />

Hecken am Lößhohlweg.<br />

Bundesweit und regional stark gefährdeter<br />

bis gefährdeter Biotoptyp mit negativer<br />

Bestandsentwicklung in ganz<br />

Deutschland.<br />

(Teil-)Lebensraumfunktionen auch für<br />

seltene/ geschützte Tierarten sind<br />

wahrscheinlich (z. B. für Vögel u. Insekten).<br />

Seite 23

IUS (Mai 2011) Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag<br />

Kürzel Biotoptyp<br />

BD16 Naturraumtypische<br />

Baumhecke im Straßenbegleitgrün<br />

(mittleres<br />

Alter)<br />

Walnuss Einzelbaum (mittleres<br />

Alter)<br />

BD17 Baumhecke aus überwiegendnaturraumtypischen<br />

Arten am Rand<br />

des Feuerwehrgeländes<br />

(mittleres Alter)<br />

Biotope mit allgemeiner Bedeutung<br />

Birke, Eberesche,<br />

Linde<br />

Seite 24<br />

Fortsetzung Tab. 2: Bestand und Bewertung der Biotoptypen im Untersuchungsgebiet<br />

Naturraumtypische<br />

Baumgruppen u. Einzelbäume<br />

im besiedelten<br />

Bereich bzw. am Ortsrand<br />

(mittleres Alter)<br />

(Biotoptypen mit Vorkommen im Plangebiet sind durch Fettdruck gekennzeichnet)<br />

Gefährdung nach Roter Liste<br />

RL D/ Tendenz<br />

Biotoptyp Gesellschaft<br />

RL<br />

SW<br />

RL<br />

RP<br />

RL D<br />

Wertstufe<br />

2-3 ↑ 2-3 - - 11 Wert: hoch<br />

2-3 ↓ 2-3 - - 11 Wert: hoch<br />

2-3 ↑ 2-3 - - 11 Wert: hoch<br />

- ↓ - - - 8 Wert: mittel - hoch<br />

Werteinheit/ wertgebende Kriterien<br />

Dichter, naturraumtypischer Gehölzstreifen<br />

aus Spitzahorn, Stieleiche, Birke<br />

und Feldahorn an der L 542.<br />

Bundesweit und regional stark gefährdeter<br />

bis gefährdeter Biotoptyp in beeinträchtigter<br />

Ausbildung (negative<br />

Randeffekte durch Landstraße sind<br />

anzunehmen).<br />

Kulturraumtypischer, bundesweit und<br />

regional stark gefährdeter bis gefährdeter<br />

Biotoptyp mit negativer Bestandsentwicklung<br />

in ganz Deutschland.<br />

(Teil-)Lebensraumfunktionen auch für<br />

seltene/ geschützte Tierarten sind möglich<br />

(z. B. als Nahrungshabitat).<br />

Dichter (bedingt) naturnaher Gehölzstreifen<br />

(v. a. aus Vogelkirsche, Feldahorn,<br />

Mehlbeere, Hartriegel u.<br />

Schneeball) im Randbereich des Feuerwehrgeländes.<br />

Bundesweit und regional stark gefährdeter<br />

bis gefährdeter Biotoptyp; naturraumtypischeGehölzartenzusammensetzung<br />

ist teilweise untypisch verändert;<br />

negative Randeffekte durch<br />

anthropogene Nutzung (Landstraße,<br />

Feuerwehrgelände) sind anzunehmen.<br />

Einzelbaum (Linde) u. kleine Baumgruppe<br />

(Birke, Eberesche) im Bereich<br />

des Grundstücks im Süden des Plangebiets.<br />

(Teil-)Lebensraumfunktionen für heimische,<br />

überwiegend häufige und weit<br />

verbreitete Arten; potenzielle Trittsteine<br />

im Biotopverbund.

Bebauungsplan „<strong>NORDWEST</strong>, <strong>Teilbereich</strong> K 2“, <strong>Kandel</strong> - Umweltbericht/ Landschaftsplanerischer Beitrag IUS (Mai 2011)<br />

Fortsetzung Tab. 2: Bestand und Bewertung der Biotoptypen im Untersuchungsgebiet<br />

Kürzel Biotoptyp<br />

EA1 Typische Glatthaferwiese<br />

(höhere Trophie,<br />

flächige Ausbildung)<br />

HJ1 Strukturreicher Garten<br />

mit teilweise altem<br />

Obstbaumbestand<br />

BB11 Holundergebüsch mittlerer<br />

Standorte<br />

Walnuss Sonstige junge bis mittelalte<br />

Baumgruppen u.<br />

Einzelbäume<br />

Biotope mit nachrangiger Bedeutung<br />

EA1 Typische Glatthaferwiese<br />

(höhere Trophie,<br />

linienförmige Ausbildung<br />

an Straßen u.<br />

Wegen)<br />

EA2 Ruderale Glatthaferwiese<br />