Leseprobe_Die Operneinakter von Agostino Steffani

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

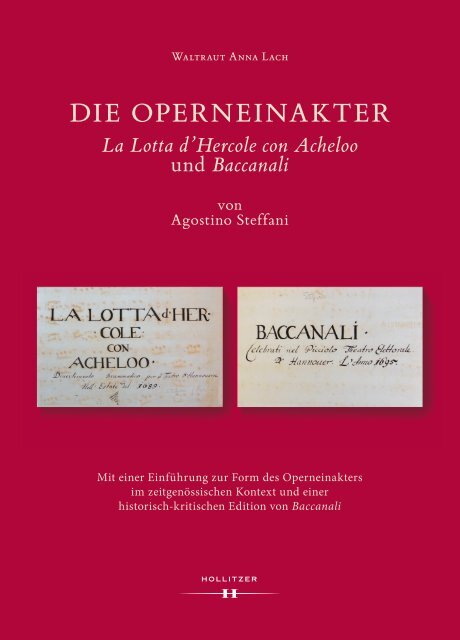

Waltraut Anna Lach<br />

DIE OPERNEINAKTER<br />

La Lotta d’Hercole con Acheloo<br />

und Baccanali<br />

<strong>von</strong><br />

<strong>Agostino</strong> <strong>Steffani</strong><br />

Mit einer Einführung zur Form des <strong>Operneinakter</strong>s<br />

im zeitgenössischen Kontext und einer<br />

historisch-kritischen Edition <strong>von</strong> Baccanali

<strong>Die</strong> <strong>Operneinakter</strong><br />

La Lotta d’Hercole con Acheloo und Baccanali<br />

<strong>von</strong> <strong>Agostino</strong> <strong>Steffani</strong>

Waltraut Anna Lach<br />

<strong>Die</strong> <strong>Operneinakter</strong><br />

La Lotta d’Hercole con Acheloo und Baccanali<br />

<strong>von</strong> <strong>Agostino</strong> <strong>Steffani</strong><br />

Mit einer Einführung zur Form des <strong>Operneinakter</strong>s im zeitgenössischen<br />

Kontext und einer historisch-kritischen Edition <strong>von</strong> Baccanali

Lektorat: Margarete und Andreas Loske<br />

Cover und Layout: Nikola Stevanović<br />

Hergestellt in der EU<br />

Coverabbildungen:<br />

Titelseiten der Abschriften <strong>von</strong> <strong>Steffani</strong>s <strong>Operneinakter</strong>n La Lotta d’Hercole con Acheloo und<br />

Baccanali durch Kopist B (© British Library Board GB-Lbl R.M. 23.h.15, f. 1 r und GB-Lbl<br />

R.M. 23.f.16, f. 1 r )<br />

Waltraut Anna Lach: <strong>Die</strong> <strong>Operneinakter</strong> ‚La Lotta d’Hercole con Acheloo‘ und ‚Baccanali‘<br />

<strong>von</strong> <strong>Agostino</strong> <strong>Steffani</strong>. Mit einer Einführung zur Form des <strong>Operneinakter</strong>s im zeitgenössischen<br />

Kontext und einer historisch-kritischen Edition <strong>von</strong> Baccanali<br />

Wien: Hollitzer Verlag, 2019<br />

Zur Autorin:<br />

Waltraut Anna Lach, geboren 1986 in Bonn, ist Musikwissenschaftlerin, Publizistin und<br />

Dramaturgin. Studium der Musikwissenschaft und Germanistik an der Universität Heidelberg.<br />

Promotionsstipendiatin der Studienstiftung des deutschen Volkes sowie Stipendiatin der Richard-<br />

Wagner-Stiftung, Bayreuth. Herausgeberin des Buches <strong>Agostino</strong> <strong>Steffani</strong>. Musiker, Politiker und<br />

Kirchenfürst – Schriften <strong>von</strong> Gerhard Croll (Hollitzer Verlag, 2018).<br />

Alle Rechte vorbehalten<br />

© Hollitzer Verlag, Wien 2019<br />

www.hollitzer.at<br />

ISBN 978-3-99012-600-4

Inhalt<br />

Vorwort ..................................................................................9<br />

TEIL I<br />

Der Komponist <strong>Agostino</strong> <strong>Steffani</strong> und seine <strong>Operneinakter</strong> ........................................11<br />

Einleitung ............................................................................13<br />

1. Stand der Forschung zu <strong>Agostino</strong> <strong>Steffani</strong> .................................................15<br />

1.1 Übersicht. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15<br />

1.2 <strong>Steffani</strong>-Rezeption im 18. Jahrhundert ...............................................15<br />

1.3 <strong>Steffani</strong>-Rezeption im 19. Jahrhundert ...............................................18<br />

1.4 <strong>Steffani</strong>-Rezeption im 20. Jahrhundert ...............................................19<br />

1.5 Editionsgeschichte <strong>von</strong> <strong>Steffani</strong>s Opern ..............................................21<br />

1.6 Rezeption <strong>von</strong> <strong>Steffani</strong>s abendfüllenden und seinen einaktigen Opern ......................21<br />

2. <strong>Agostino</strong> <strong>Steffani</strong>s <strong>Operneinakter</strong> .......................................................26<br />

2.1 Biographischer und kulturgeschichtlicher Kontext ......................................26<br />

2.2 Aufführungskontext <strong>von</strong> <strong>Steffani</strong>s <strong>Operneinakter</strong>n ......................................30<br />

2.2.1 Mögliche Aufführungsorte ..................................................30<br />

2.2.2 Aufführungsanlass und Wiederaufnahmen ......................................32<br />

2.3 Inhaltliche Analyse <strong>von</strong> <strong>Steffani</strong>s <strong>Operneinakter</strong>n ......................................36<br />

2.3.1 Der Dichter Ortensio Mauro und <strong>Steffani</strong>s Einakter ..............................36<br />

2.3.2 Inhalt und mythologische Grundlage der Oper La Lotta ............................37<br />

2.3.3 Inhalt und mythologische Grundlage der Oper Baccanali ...........................42<br />

2.3.4 Bearbeitungen <strong>von</strong> Mauros Baccanali-Libretto ...................................46<br />

2.4 Musikalische Analyse <strong>von</strong> <strong>Steffani</strong>s <strong>Operneinakter</strong>n .....................................49<br />

2.4.1 Struktur, Anlage und Besetzung der Einakter ....................................49<br />

2.4.1.1 La Lotta .........................................................49<br />

2.4.1.2 Baccanali (und ein neuaufgefundenes<br />

Dokument zur Besetzung <strong>von</strong> I Trionfi del Fato) ..........................50<br />

2.4.2 Instrumentalmusik .........................................................53<br />

2.4.2.1 Ouvertüren ......................................................53<br />

2.4.2.2 Sonstige eigenständige Instrumentalmusik ..............................55<br />

2.4.3 Tanzmusik ...............................................................56

2.4.4 Vokale Stücke .............................................................60<br />

2.4.4.1 Da-capo-Arien ....................................................61<br />

2.4.4.2 Auf Tanzrhythmen basierende Arien ..................................61<br />

2.4.4.3 Kurze Arien ......................................................62<br />

2.4.4.4 Arien mit offener Form .............................................63<br />

2.4.4.5 Arien mit Instrumentalritornellen .....................................65<br />

2.4.4.6 Arien mit Begleitung durch das Tutti ..................................65<br />

2.4.4.7 Arien mit Begleitung <strong>von</strong> Soloinstrumenten ............................66<br />

2.4.4.8 Arien mit auffälliger Bassgestaltung ...................................67<br />

2.4.4.9 Musikalisch identische Arien .........................................68<br />

2.4.4.10 Rezitative .......................................................69<br />

2.4.4.11 Duette .........................................................71<br />

2.4.4.12 Nummern für größeres Ensemble ....................................72<br />

2.4.5 Dramaturgie ..............................................................72<br />

2.4.5.1 Figurendisposition und Humor in La Lotta ..............................72<br />

2.4.5.2 Figurendisposition und Humor in Baccanali .............................73<br />

2.4.6 Exkurs: <strong>Steffani</strong>s Einakter und Georg Friedrich Händel ............................75<br />

2.4.7 Fazit und Authentizität der Einakter ...........................................80<br />

3. <strong>Steffani</strong>s Einakter im Spiegel zeitgenössischer kleiner Bühnenwerke ............................84<br />

3.1 Begriffsbestimmung und Forschungsstand zum <strong>Operneinakter</strong> ............................84<br />

3.2 Der <strong>Operneinakter</strong> im 17. und frühen 18. Jahrhundert ...................................86<br />

3.3 <strong>Operneinakter</strong> als Experimentierfläche?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93<br />

3.4 Modelle des <strong>Operneinakter</strong>s vor und nach <strong>Steffani</strong> ......................................96<br />

3.5 Abschließende Einordnung <strong>von</strong> <strong>Steffani</strong>s <strong>Operneinakter</strong>n ...............................107<br />

TEIL II<br />

Historisch-kritische Edition <strong>von</strong> <strong>Steffani</strong>s <strong>Operneinakter</strong> Baccanali ..................................109<br />

Einleitung ...........................................................................113<br />

1. <strong>Die</strong> Hauptkopisten <strong>von</strong> <strong>Steffani</strong>s Hannoveraner Opern im Spiegel seiner Autographe .............115<br />

1.1 Forschungsstand und Quellenlage ..................................................115<br />

1.2 Übersicht der Hauptkopisten <strong>von</strong> <strong>Steffani</strong>s Hannoveraner Opern .........................116<br />

1.3 Kopist A ......................................................................118<br />

1.4 Kopist B ......................................................................123<br />

1.5 Kopist C ......................................................................124<br />

1.6 Kopist D ......................................................................127<br />

1.7 Kopist E .......................................................................131

1.8 Gregorio Piva ..................................................................132<br />

1.9 Georg Österreich ...............................................................133<br />

1.10 Fremde Hände in den autographen Hannoveraner Opernbänden .........................134<br />

1.11 Fazit und ein Kuriosum aus Henrico Leone ...........................................137<br />

1.12 Schriftproben der Handschrift <strong>Steffani</strong>s und der Hauptkopisten seiner Opern ...............139<br />

2. Ein geteiltes <strong>Steffani</strong>-Konvolut in Sondershausen und Brüssel ................................144<br />

Vorwort zur Edition <strong>von</strong> Baccanali ........................................................148<br />

Aufführungspraxis ....................................................................151<br />

Text des Librettos italienisch-deutsch .....................................................153<br />

Besetzung ...........................................................................169<br />

Verzeichnis der Szenen .................................................................170<br />

Partitur .............................................................................173<br />

Kritischer Bericht .....................................................................257<br />

Zum Erscheinungsbild der Partitur ....................................................257<br />

Quellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258<br />

1. Libretti ...................................................................259<br />

2. Musikalien .................................................................259<br />

3. Auswertung ................................................................262<br />

Einzelnachweise ......................................................................264<br />

Literaturverzeichnis ......................................................................287<br />

Abkürzungen ........................................................................287<br />

RISM-Siglen .........................................................................287<br />

Quellen .............................................................................288<br />

1. Handschriften ...................................................................288<br />

1.1 Musikalien ................................................................288<br />

1.2 Sonstige Handschriften ......................................................291<br />

2. Gedruckte Quellen ...............................................................291<br />

2.1 Libretto-Drucke <strong>von</strong> <strong>Steffani</strong>s Opern ..........................................291<br />

2.2 Sonstige Libretto-Drucke ....................................................292<br />

3. Editionen und sonstige Quellen .....................................................293<br />

Darstellungen ........................................................................295<br />

Anhang ................................................................................308<br />

Verzeichnis <strong>von</strong> <strong>Operneinakter</strong>n und kleinen Formen im Zeitraum um 1600 bis 1750 ...............308

heder<br />

Vorwort<br />

Bei der vorliegenden Publikation handelt es sich um eine geringfügig überarbeitete Fassung<br />

meiner im Wintersemester 2018/19 vom Promotionsausschuss der Philosophischen Fakultät der<br />

Eberhard Karls Universität Tübingen angenommenen Dissertation.<br />

Mein besonderer Dank gilt meinem Doktorvater, Herrn Prof. Dr. Thomas Schipperges, für die<br />

umfassende Betreuung meiner Arbeit, und der Studienstiftung des deutschen Volkes für die<br />

Gewährung eines dreijährigen Promotionsstipendiums.<br />

Ebenfalls bedanken möchte ich mich bei Herrn Prof. Dr. Roland Reuß für die freundliche<br />

Übernahme des Zweitgutachtens. Außerdem danke ich allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern<br />

der diversen Bibliotheken im In- und Ausland für ihre fachkundige Hilfe. Meiner Familie<br />

und allen Menschen, die während meiner Promotionszeit an mich gedacht, mir Mut zugesprochen<br />

oder mich in anderer Weise unterstützt haben, sei an dieser Stelle ebenfalls gedankt.<br />

Schließlich danke ich <strong>von</strong> Herzen meinem Mann Christian – für alles.<br />

Waltraut Anna Lach<br />

Mai 2019<br />

9

10<br />

heder

heder<br />

TEIL I<br />

DER KOMPONIST AGOSTINO STEFFANI<br />

und<br />

SEINE OPERNEINAKTER<br />

11

12<br />

heder

heder<br />

Einleitung<br />

<strong>Agostino</strong> <strong>Steffani</strong> (1654-1728) erlebt seit den 1970/80er Jahren eine Renaissance, die neben seinen<br />

Kammerduetten inzwischen verstärkt auch seine Bühnenwerke in den Vordergrund rückt.<br />

An Interesse für seine beiden Einakter La Lotta d’Hercole con Acheloo (Hannover 1689) und Baccanali<br />

(Hannover 1695) fehlt es jedoch noch immer. Da diese Werke als einzige der <strong>von</strong> <strong>Steffani</strong><br />

für Hannover komponierten Opern nicht im Autograph vorliegen, wurde ihre Authentizität<br />

als Schöpfungen des Komponisten nicht nur häufig bezweifelt, sondern auch ihre musikalische<br />

Qualität in Frage gestellt, ohne jedoch diese Wertung mit konkreten Analysen zu stützen. <strong>Die</strong>ser<br />

Missstand bildete den Ausgangspunkt meiner Untersuchungen. Bereits in meiner Magisterarbeit<br />

(Universität Heidelberg, 2012), die eine Grundlage meiner Dissertationsschrift bildet,<br />

stellte ich im Rahmen einer ersten Analyse und einer praktischen Edition die Originalität <strong>von</strong><br />

<strong>Steffani</strong>s La Lotta fest. <strong>Die</strong>se Einschätzung wurde während meiner intensiven Beschäftigung<br />

mit beiden einaktigen Werken im Rahmen der vorliegenden Arbeit bestätigt und erweitert:<br />

La Lotta und Baccanali bedienen sich auf ihrem begrenzten Raum der ganzen Fülle <strong>von</strong> <strong>Steffani</strong>s<br />

kompositorischer Ausdruckskraft. Doch eine Auseinandersetzung mit und besonders eine<br />

Beurteilung <strong>von</strong> <strong>Steffani</strong>s Einaktern erschien nur vor dem Hintergrund anderer zeitgenössischer<br />

kleiner Opern sinnvoll. <strong>Die</strong> Bestandsaufnahme vorhandenen Materials aus dem 17. und<br />

18. Jahrhundert offenbarte ein heterogenes Erscheinungsbild verschiedener kleiner Operntypen,<br />

die kaum unter einen starren Begriff wie den des <strong>Operneinakter</strong>s zu fassen sind. <strong>Steffani</strong>s<br />

Einakter ragen aus dem Gros dieser Werke inhaltlich und musikalisch durch ihre komplexe<br />

Struktur ebenso heraus wie durch die Individualität ihres Aufführungsanlasses.<br />

<strong>Die</strong> historisch-kritische Edition <strong>von</strong> Baccanali bildet, verbunden mit einer Einführung zu <strong>Steffani</strong>s<br />

wichtigsten Hannoveraner Kopisten, den zweiten Teil meiner Arbeit in der Hoffnung, damit<br />

den Grundstein für kommende, dringend benötigte Ausgaben <strong>von</strong> <strong>Steffani</strong>s Werk zu legen.<br />

13

14<br />

heder

Stand der Forschung<br />

1. Stand der Forschung zu <strong>Agostino</strong> <strong>Steffani</strong><br />

1.1 Übersicht<br />

<strong>Die</strong> Rezeption <strong>von</strong> Leben und Werk <strong>Agostino</strong> <strong>Steffani</strong>s verlief wellenförmig. 1 Von den unmittelbaren<br />

Zeitgenossen vielfach gewürdigt, stagnierte das Interesse am Komponisten nach<br />

1750 merklich. 2 Erst durch Friedrich Chrysanders intensive Auseinandersetzung mit <strong>Steffani</strong><br />

im Rahmen seiner Händel-Biographie (1858-67) konnte diese rückläufige Tendenz aufgehalten<br />

und schließlich umgekehrt werden. Um die gleiche Zeit untersuchte Georg Fischer das Musikleben<br />

Hannovers. Der Geistliche Franz Wilhelm Woker widmete sich <strong>von</strong> 1885 an in mehreren<br />

Schriften dem Leben und besonders dem kirchlichen Wirken <strong>Steffani</strong>s. Arthur Neißer machte<br />

die Münchner Oper Servio Tullio des Komponisten zum Gegenstand seiner im Jahre 1902<br />

veröffentlichten Dissertation. Alfred Einstein erhellte <strong>Steffani</strong>s Aufenthalt am Münchner Hof<br />

unter biographischen Aspekten maßgeblich (1910). Seine und die Beiträge Hugo Riemanns im<br />

Rahmen der DDT mit Editionen der Duette sowie <strong>Steffani</strong>s Oper Alarico und weiteren Opernauszügen<br />

bildeten einen vorläufigen Höhepunkt der <strong>Steffani</strong>-Renaissance (1905 und 1911/12).<br />

Abgesehen <strong>von</strong> Theodor Wilhelm Werners Edition <strong>von</strong> <strong>Steffani</strong>s Hannoveraner Erstling Henrico<br />

Leone (1926) und den Verdiensten Georg Schnaths in den 1930er Jahren für die Erschließung<br />

der musikalischen und allgemeinen Geschichte Hannovers, geriet die Beschäftigung mit <strong>Steffani</strong><br />

dann, auch bedingt durch die massiven zeitgeschichtlichen Einschnitte, erneut ins Stocken.<br />

Ihren zweiten großen Aufschwung erhielt sie, initiiert durch das Engagement Gerhard Crolls,<br />

im Rahmen der Untersuchungen für seine Habilitationsschrift <strong>von</strong> 1961 sowie seiner Edition<br />

<strong>von</strong> <strong>Steffani</strong>s letzter Oper Tassilone (1958) und diversen Artikeln. In den 1970er Jahren begann<br />

der englische Musikologe Colin Timms seinen <strong>Steffani</strong>-Schwerpunkt zu etablieren, zuerst mit<br />

einer Dissertation über dessen Kammerduette, später im Rahmen zahlreicher Artikel auf den<br />

verschiedensten Gebieten, die 2003 in die Publikation einer umfangreichen <strong>Steffani</strong>-Monographie<br />

mündeten. Aus historischer Perspektive beleuchtete die Oldenburgerin Claudia Kaufold in<br />

ihrer Dissertation 1997 detailreich das Schaffen <strong>Steffani</strong>s als Hannoverscher Diplomat. Das neu<br />

entfachte Interesse an <strong>Steffani</strong> zeigte sich jüngst in Publikationen <strong>von</strong> 2017 und 2018.<br />

1.2 <strong>Steffani</strong>-Rezeption im 18. Jahrhundert<br />

Im 18. Jahrhundert konzentrierten sich <strong>Steffani</strong>s Zeitgenossen und unmittelbare Nachfahren<br />

auf dessen stilistisch-musikgeschichtliche Einordnung (Mattheson, Burney) und die Rekonstruktion<br />

seiner Vita (Hawkins, Riccati). <strong>Die</strong> Beliebtheit des Komponisten zu Lebzeiten spiegelt<br />

sich in der Vorrede zu Johann Kuhnaus Biblischen Historien (1700), worin <strong>Steffani</strong> in Form<br />

eines Zahlenrätsels als trefflicher Meister der „Musica Pathetica“ 3 gelobt wird:<br />

1 Das folgende Kapitel basiert auf dem <strong>von</strong> mir im Rahmen meiner Magisterarbeit erstellten Forschungsüberblick<br />

(2012, Universität Heidelberg). Für die aktuelle Fassung habe ich meine damaligen Ergebnisse revidiert, maßgeblich<br />

erweitert und umfassend ergänzt. Vgl. zum Folgenden auch die „Introduction“ zu Colin Timms’ <strong>Steffani</strong>-Monographie.<br />

Timms: Polymath of the Baroque, 2003, S. xv-xviii.<br />

2 Vgl. hierzu die Berichte <strong>von</strong> Johann Mattheson, darunter besonders Mattheson: Der vollkommene Capellmeister,<br />

1739 [1969], S. 215.<br />

3 Kuhnau: Musicalische Vorstellung Einiger Biblischer Historien, 1700 [1958], S. 121.<br />

15

<strong>Die</strong> <strong>Operneinakter</strong> <strong>von</strong> <strong>Agostino</strong> <strong>Steffani</strong> – Teil I<br />

Sonderlich aber hat man aus dem Theatralischen Stylo und denen Operen / die so<br />

wohl eine Geistliche als prophan Historie zum Themate haben koennen / zur Gnuege<br />

wahrgenommen / wie gluecklich die Meister in der Expression der Affecten und anderer<br />

Dinge gewesen seyn. Gewißlich siehet man so wohl <strong>von</strong> unsern Landes-Leuten<br />

/ als auch denen Italiaenern hierinne viel untadelhafte Meisterstuecke. Unter<br />

andern hat / meinem Judicio nach / ein gewisser Autor was sonderliches und admirables<br />

gewiesen. Ich verschweige ietzo seinen Namen […] 4<br />

In seinem Todesjahr fand <strong>Steffani</strong> wohl zum ersten Mal Erwähnung in einer theoretischen<br />

Schrift, und zwar in Johann Matthesons Der Musicalische Patriot (1728). Darin gibt der Autor in<br />

der 22. Betrachtung Auskunft über sämtliche Opern, die „auf dem Hamburgischen Schauplatz<br />

seit Ao. 1678. biß 1728. an die Fasten-Zeit […] aufgefuehret worden sind“ 5 . Bei der Oper Der<br />

hochmüthige Alexander (1695) fügte Mattheson hinzu: „Music <strong>von</strong> Sigre. <strong>Steffani</strong>, damahls Capellmeistern<br />

in Hannover, hernach Abt, und endlich Bischof“ 6 . Alle genannten Werke – neben<br />

Alexander außerdem Roland, Heinrich der Löwe und Alcides 7 (1696), Alcibiades (1697), Atalanta<br />

(1698) und Il Trionfo del Fato (1699), seien <strong>von</strong> Fideler übersetzt worden. 8 Auf Matthesons Patriot<br />

fußen auch die <strong>Steffani</strong>-Artikel in Walthers Musikalischem Lexikon (1732) 9 und Zedlers Universal-Lexikon<br />

(1744). 10 Letzteres enthält noch einen zweiten Eintrag für den Namen <strong>Steffani</strong>,<br />

der offenbar nicht mit dem Musiker in Verbindung gebracht wurde: „<strong>Steffani</strong>, war Abt<br />

und ausserordentlicher Abgesandter des Churfuerstens <strong>von</strong> Hannover zu Bruessel. Er hatte den<br />

1 Mertz 1698 seine erste Audientz. <strong>Die</strong> heut. Souv. in Europa, p. 105“. 11 In seinem Buch Kern<br />

melodischer Wissenschaft (1737) äußerte sich Mattheson genauer sowohl in Bezug auf <strong>Steffani</strong>s<br />

musikalisches Talent als auch auf seine Reputation:<br />

Von dem weltberühmten und Music-gelehrten <strong>Steffani</strong> habe mir ehmals sagen<br />

lassen, daß derselbe, ehe er noch eine Feder angesetzet, die Opera, oder das vorhabende<br />

Werck, eine Zeitlang beständig bey sich getragen, und gleichsam eine<br />

recht-ausführliche Abrede mit sich selbst genommen habe, wie und welcher Gestalt<br />

die gantze Sache am fueglichsten eingerichtet werden moegte. Hernach aber hat<br />

er seine Saetze zu Papier gebracht. Es ist eine gute Weise; ob gleich zu vermuthen,<br />

daß sich heut zu Tage, wo alles auf der Flucht geschehen soll, wenig finden werden,<br />

die Gefallen tragen, solche Uberlegung anzustellen; es sey nun Unverstand, oder<br />

Gemaechlichkeit (alias Faulheit) oder auch derjenige alberne Hochmuth, welchen<br />

man suffisance nennet, Schuld daran. Ja, wenns lauter Ziegen waeren, die, ohne ein<br />

Bein zu zerbrechen, <strong>von</strong> der Mauer herabklettern koennten, so holte Claus Narr<br />

die Leiter umsonst. 12<br />

<strong>Die</strong> Duette <strong>Steffani</strong>s beschrieb Mattheson in seinem Vollkommenen Capellmeister (1739) als Muster<br />

dieser Gattung:<br />

4 Ebd. Das folgende Zahlenrätsel, dessen Lösung <strong>Steffani</strong> als den admirablen Autor verrät, konnte <strong>von</strong> dem Hamburger<br />

Rechenmeister Heinrich Meissner erfolgreich entschlüsselt werden. Vgl. ebd., Anm.<br />

5 Mattheson: Patriot, 1728 [1975], S. 177.<br />

6 Ebd., S. 182.<br />

7 Vgl. dazu Timms: Polymath of the Baroque, 2003, S. 56: „The next entry reads: ‚Alcides. Wie hervorgehende‘ […]<br />

Mattheson considered <strong>Steffani</strong> responsible for an opera about Alcides, and the only such opera by him is La lotta.<br />

This is not, however, the ‚Alcides‘ that was given in Hamburg.“ Dort wurde Der Siegende ALCIDES gespielt, eine<br />

Revision <strong>von</strong> Johann Wolfgang Francks auf Quinault basierender Alceste <strong>von</strong> 1680. Ebd. S. 364 Anm. 101.<br />

8 Mattheson: Patriot, 1728 [1975], S. 182-184. Gemeint ist der Übersetzer Gottlieb Fiedler. Il Trionfo del Fato ist der<br />

Titel der Oper I Trionfi del Fato, wie er u. a. auf einer heute in der Universitätsbibliothek Hamburg befindlichen<br />

(deutschen) Abschrift wiedergegeben ist (D-Hs MA / 245).<br />

9 Walther: Musikalisches Lexikon, 1732 [1967], S. 577.<br />

10 Zedler Universal-Lexikon: <strong>Steffani</strong>, Bd. 39, 1744, Sp. 1457 f., https://www.zedler-lexikon.de/index.html?c=blaettern<br />

&id=357055&bandnummer=39&seitenzahl=0742&supplement=0&dateiformat=1%27), abgerufen am 17.09.2018.<br />

11 Ebd., Sp. 1457.<br />

12 Mattheson: Kern Melodischer Wissenschaft, 1737, S. 136 (7. Kapitel, § 28).<br />

16

Stand der Forschung<br />

Der welschen Art gehet nun zwar bey ihren Duetten viel an den erwehnten guten<br />

Eigenschafften der Andacht und Deutlichkeit, durch das fugirte, gekünstelte<br />

und in einander geflochtene Wesen ab; sie erfordern aber einen ganzen Mann, und<br />

sind sowohl in der Kammer, als Kirche (vormahls, zu <strong>Steffani</strong> Zeiten, auch auf den<br />

Schau-Platz) den musikalisch-gelehrten Ohren eine grosse Lust, wenn sich fertige<br />

sattelfeste Sänger dazu finden lassen: woran es uns anitzo weniger, als an solcher<br />

Arbeit selbst, mangelt. Besagter <strong>Steffani</strong> hat sich in dieser Gattung vor allen anderen,<br />

die ich kenne, unvergleichlich hervor gethan, und verdienet bis diese Stunde<br />

ein Muster zu seyn. Denn solche Sachen veralten nicht leicht. 13<br />

Elf Jahre nach seinem Tod wurde <strong>Steffani</strong>s musikgeschichtliche Bedeutung bereits auf die Kammerduette<br />

zugespitzt, das Interesse an seinen Opern wird erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts<br />

wiederaufkommen. In Verbindung mit dieser intimen Gattung stand auch das Bemühen um<br />

die Darstellung der Vita des Komponisten. Als eine der ersten Musiker-Biographien gilt der<br />

Beitrag des Musikgelehrten Sir John Hawkins. 14 Er verfasste eine mutmaßlich um 1750 entstandene<br />

15 und zuerst 1761 unter dem Titel Memoirs of the Life of Sig. <strong>Agostino</strong> <strong>Steffani</strong> eigenständig<br />

gedruckte Einführung über den Komponisten, 16 die vielen handschriftlichen Duett-Sammlungen<br />

aus der Mitte des 18. Jahrhunderts vorangestellt ist. <strong>Die</strong>se, <strong>von</strong> Einstein und später Croll<br />

als <strong>von</strong> nur geringer Zuverlässigkeit und mit Hang zum Anekdotischen eingestufte Kurzbiographie,<br />

17 erweiterte er für den <strong>Steffani</strong>-Artikel seiner General History (1776) zu einem recht<br />

ausführlichen Eintrag, wohl einen der ersten <strong>von</strong> bedeutenderem Ausmaß überhaupt, in dem er<br />

auch ein komplettes Kammerduett (Forma un mare il pianto mio…) des Komponisten abdruckte. 18<br />

<strong>Die</strong> Hauptquelle für Hawkins Resultate bildeten nach seiner eigenen Aussage Berichte <strong>von</strong><br />

Georg Friedrich Händel und Johann Christoph Pepusch. Hawkins lagen zwar noch falsche<br />

Lebensdaten vor, er kannte aber schon „Castello Franco“ als Geburtsort des Komponisten. 19<br />

Außerdem sprach er erstmalig <strong>von</strong> einem unbekannten deutschen Adeligen aus „Bavaria“, der<br />

<strong>Steffani</strong> wegen seiner schönen Stimme und anderer Anzeichen <strong>von</strong> Genialität in seine Heimat<br />

mitnahm. Auch <strong>Steffani</strong>s diplomatische Aufgaben in Hannover finden Beachtung, wie<br />

etwa dessen Bemühungen in der Kursache. Düsseldorf und das Apostolische Vikariat erwähnte<br />

Hawkins nicht, berichtete aber über <strong>Steffani</strong>s Ernennung zum Titularbischof <strong>von</strong> Spiga sowie<br />

seine Berufung zum President der Academy of Ancient Music in London. 20 In musikalischer<br />

Hinsicht konzentriert sich seine Analyse auf die Kammerduette als erhabene Beispiele ihrer<br />

Gattung 21 sowie auf Händels Bekenntnis, <strong>Steffani</strong> in manchen seiner eigenen Werke imitiert zu<br />

haben. Gänzlich auf Hawkins ursprünglichen Memoirs und lediglich in Bezug auf die historischen<br />

Bemühungen Hannovers um die 9. Kur ausführlicher als diese, fußt ein 1763 in Nürnberg<br />

erschienener Artikel zum Leben des berühmten Tonkünstlers <strong>Agostino</strong> <strong>Steffani</strong>. 22<br />

Erst im 20. Jahrhundert durch Alfred Einstein wiederentdeckt wurde die biographische Skizze<br />

<strong>von</strong> Conte Giordano Riccati über den Komponisten (1779), deren wesentliche neue Informa-<br />

13 Mattheson: Der vollkommene Capellmeister, 1739 [1969], S. 215 (13. Kapitel, § 33). Zudem wird in Matthesons<br />

Ehren-Pforte im Artikel zu Johann Anton Coberg <strong>von</strong> dem „weltbekannten <strong>Steffani</strong>“ gesprochen. Mattheson:<br />

Grundlage einer Ehren-Pforte, 1740 [1910], S. 37.<br />

14 Timms: Polymath of the Baroque, 2003, S. 316 und Hirschmann: Hirschmann: Zwei Kapellmeister, 2012, S. 5 f.<br />

15 Croll folgerte, dass diese Schrift vor 1752 entstanden sein musste, da Pepusch, der 1752 verstarb, bei der Veröffentlichung<br />

der Memoirs noch lebte. Croll: <strong>Agostino</strong> <strong>Steffani</strong>, 1961 [2018], S. 32 mit Anm. 11. Timms vermutet eine<br />

Entstehung um 1750. Timms: Polymath of the Baroque, 2003, S. xvi und S. 390.<br />

16 Hawkins: Memoirs, o. J.; erneut gedruckt in: The Gentleman’s Magazine, 31 (1761), S. 489-492.<br />

17 Einstein: Biographische Skizze, 1910, S. 2 f. und Croll: <strong>Agostino</strong> <strong>Steffani</strong>, 1961 [2018], S. 32.<br />

18 Hawkins: General History, 1776 [1875, 1969], S. 665-673.<br />

19 Als Lebensdaten nennt er um 1650 bis 1730. Hawkins: Memoirs, o. J., S. i und vii.<br />

20 Allerdings mit falscher Datierung (um 1724 statt 1727). Ebd., S. v.<br />

21 Eine musikalische Bewertung <strong>Steffani</strong>s findet sich nur in der Fassung aus Hawkins: General History, 1776 [1875,<br />

1969], S. 666.<br />

22 Leben des berühmten Tonkünstlers <strong>Agostino</strong> <strong>Steffani</strong>, 1763, S. 34-43.<br />

17

<strong>Die</strong> <strong>Operneinakter</strong> <strong>von</strong> <strong>Agostino</strong> <strong>Steffani</strong> – Teil I<br />

tionen, wie die Identität Ventura Terzagos als <strong>Steffani</strong>s Bruder und der Hinweis auf die <strong>Steffani</strong>-Akten<br />

im Propaganda Archiv zu Rom, die Forschung bereicherten. 23 Charles Burneys<br />

kurzer <strong>Steffani</strong>-Bericht schließlich (1789) geht maßgeblich auf die Vorarbeiten Hawkins’ und<br />

Walthers zurück. Emphatisch würdigte er die Kammerduette:<br />

There are perhaps no compositions more correct, or fugues in which the subjects<br />

are more pleasing, or answers and imitations more artful, than are to be found in<br />

the duets of <strong>Steffani</strong>, which […] amount to near one hundred. The greatest singers<br />

of Italy during the last age used to exercise themselves in these duets, as Solfeggi. 24<br />

1.3 <strong>Steffani</strong>-Rezeption im 19. Jahrhundert<br />

<strong>Die</strong> Beurteilung der Kammerduette als <strong>Steffani</strong>s bedeutendste Schöpfungen blieb auch im<br />

19. Jahrhundert bestehen. In seiner Händel-Biographie (1858-67) widmete Friedrich Chrysander<br />

ein ganzes Kapitel dessen Vorgänger im Amte des Hannoveraner Kapellmeisters und nennt<br />

diesen „den größten lebenden Meistern“ 25 zugehörig. Trotzdem sah Chrysander <strong>Steffani</strong>s Größe<br />

doch auf dessen eigene Zeit beschränkt. Als Wegbereiter wurde er bald <strong>von</strong> Händel überholt.<br />

Chrysanders Angaben zu <strong>Steffani</strong>s Lebenslauf orientieren sich an Hawkins, neu ist die Kenntnis<br />

sämtlicher <strong>von</strong> <strong>Steffani</strong> in Hannover komponierten Opern. 26 Für sein Urteil über <strong>Steffani</strong> lagen<br />

Chrysander nur zwei der Opern des Italieners vor, nämlich La Lotta d’Hercole con Acheloo (1689)<br />

und Le Rivali concordi (1692). Außerdem sah er in Berlin noch eine Partitur des Tassilone ein, die er<br />

aber, obwohl er darin <strong>Steffani</strong>s Stil erkannte, diesem nicht zweifelsfrei zuordnete. Ein Fund <strong>von</strong><br />

über 100 Kammerduetten in London stand ihm zusätzlich zur Verfügung. Chrysander fand <strong>Steffani</strong>s<br />

meisterhafte Beherrschung des kontrapunktischen Stils exemplarisch verwirklicht in der<br />

Komposition vollkommen ausgereifter Kammerduette. <strong>Die</strong> Duette sind auch der Hauptvorzug<br />

innerhalb der Opern, denen Chrysander aufgrund ihrer fehlenden Dramatik ansonsten kritisch<br />

gegenüberstand: „<strong>Steffani</strong>’s prachtvolle Gesangstücke verlieren wenig oder nichts, wenn man<br />

sie aus dem Ganzen des Singspiels herauslöst. Bei einem Componisten <strong>von</strong> originaler Begabung<br />

für das musikalische Drama ist es anders“. 27 Daneben bedauerte Chrysander den geringfügigen<br />

Ernst, mit dem die Oper in Hannover betrieben wurde. Zu dieser Tendenz trug <strong>Steffani</strong> mit<br />

seinen auf das Wohlgefallen des Fürsten hin ausgerichteten Bühnenkompositionen bei, was für<br />

das musikhistorische Vorankommen dieser Gattung <strong>von</strong> Nachteil war. Einige Jahrzehnte später<br />

wird Hugo Riemann im Zuge seiner eigenen Beschäftigung mit dem musiktheatralen Schaffen<br />

<strong>Steffani</strong>s auf Chrysanders Charakterisierung der steffanischen Bühnenwerke als „possierliche<br />

[…] Opern-Ungeheuer“ 28 zurückkommen und diesen merkwürdigen Ausdruck zurechtrücken:<br />

Das klingt freilich so, als sei <strong>Steffani</strong> in seinen Opern nicht mit vollem künstlerischen<br />

Ernste an die Arbeit gegangen, sondern habe sich dem verirrten Tagesgeschmacke<br />

angepaßt und eine Musik geschrieben, die nicht das war, was er hätte<br />

geben können, sondern das, was man haben wollte. Der Weg <strong>von</strong> einer solchen<br />

23 Riccati: Notizie, 1779, S. 3-26. Josef Loschelder veröffentlichte „Römische Quellen“ zu <strong>Agostino</strong> <strong>Steffani</strong> dann<br />

erstmals 1951: <strong>Agostino</strong> <strong>Steffani</strong> und das Musikleben seiner Zeit, 1951, S. 33-48 und: Aus Düsseldorfs italienischer<br />

Zeit, 1952, S. 17-53.<br />

24 Burney: A General History of Music, 1789 [1958], S. 425.<br />

25 Chrysander: Händel, Bd. 1, 1858 [1919], S. 312.<br />

26 Il zelo di Leonato, die revidierte Wiederaufnahme der Oper La Superbia d’Alessandro <strong>von</strong> 1691 führt er dabei als eigenständiges<br />

Werk an. Außerdem geht er irrtümlicherweise da<strong>von</strong> aus, dass Der siegende Alcides 1694 in Hannover<br />

in der Komposition <strong>Steffani</strong>s und einer textlichen Bearbeitung des originalen Quinault-Librettos durch Mauro<br />

aufgeführt worden sei. Für Briseide schließt er folgerichtig die Mitwirkung <strong>Steffani</strong>s schon aufgrund <strong>von</strong> dessen<br />

politischen Verpflichtungen und seiner dadurch bedingten Abwesenheit vom Hofe aus. Ebd. S. 320 f.<br />

27 Ebd., S. 326.<br />

28 Ebd., S. 318.<br />

18

Stand der Forschung<br />

Annahme zu dem ‚Eklektiker‘ ist dann freilich nicht eben weit. Chrysander lag es<br />

aber ganz und gar fern, ein solches Urteil veranlassen zu wollen. Kaum zwei Seiten<br />

früher hat er die künstlerische Mission <strong>Steffani</strong>s, seine große Bedeutung für die<br />

Musik in Deutschland, in ganz ausgezeichneter Weise formuliert […] 29<br />

Im Gegensatz zu den meisten späteren Forschern äußerte sich Chrysander wenig enthusiastisch<br />

über <strong>Steffani</strong>s kreative Verwendung der stark französisch geprägten Hannoverschen Hofkapelle:<br />

„<strong>Steffani</strong> ging auf ihre Muster williger ein, als die meisten seiner Landsleute, ohne indeß<br />

eine so fruchtbare Verschmelzung der beiden Style hervorzubringen, wie sie schon Mattheson<br />

an Händel’s Rinald-Ouvertüre bemerkte“. 30 Neben den Duetten würdigte Chrysander erstmalig<br />

unter <strong>Steffani</strong>s Kompositionen besonders das Stabat mater, in dem er auch „<strong>Steffani</strong>’s<br />

eigenste Art zu instrumentieren“ 31 erkennt. Auf der Basis <strong>von</strong> <strong>Steffani</strong>s Traktat Quanta certezza<br />

habbia da suoi Principii la Musica et in qual pregio fosse perciò presso glí Antichi. Amsterdam. MDCXCV<br />

[…] berichtete der Autor außerdem über <strong>Steffani</strong>s zeitgenössische Geltung als Musikschriftsteller.<br />

Chrysanders erstaunlich vielseitige Abhandlung verlieh der <strong>Steffani</strong>-Forschung neuen<br />

Aufschwung, obwohl er den Komponisten aufgrund <strong>von</strong> fehlendem dramatischem Ausdruck<br />

nur für einen Vorreiter <strong>von</strong> Alessandro Scarlatti und Reinhard Keiser hielt. 32<br />

Chrysanders Zeitgenosse William George Cusins, der als Master of the Queen’s Music Zugang<br />

zu den <strong>Steffani</strong>-Quellen der königlichen Musiksammlung hatte, bezeichnete im Gegensatz zu<br />

Chrysander und der früheren Forschung die Opern als <strong>Steffani</strong>s „greatest works“ 33 (1883) und<br />

entdeckte erstmals Händel’sche „borrowings“ aus diesen Werken. Für den Arminio stellte er ein<br />

Selbstzitat <strong>Steffani</strong>s aus dem Henrico Leone fest – eine Bemerkung, die Gerhard Croll Jahrzehnte<br />

später auf den Pasticcio-Charakter dieses Werkes stoßen ließ. 34 Hier finden zudem erstmalig<br />

alle Opern <strong>Steffani</strong>s einschließlich der für München und Düsseldorf komponierten Erwähnung.<br />

Eine sehr ausführliche Darstellung des Musiklebens im Hoftheater zu Hannover bis 1866<br />

gab Georg Fischer. 35 Hervorgehobene Bedeutung erlangt diese Studie aufgrund der minuziösen<br />

Auswertung <strong>von</strong> Akten des Königlichen Hoftheaters, des Königlichen Staatsarchivs, der<br />

Königlichen öffentlichen Bibliothek und des ehemaligen Königlichen hannoverschen Oberhofmarschallamtes,<br />

deren Bestände heute nur noch unvollständig erhalten sind. 36 Mit solchen<br />

Informationsquellen ausgestattet zeichnete Fischer ein lebendiges Bild <strong>von</strong> der Geschichte der<br />

Hofkapelle Hannover, ihrer Mitglieder (Herkunft, Vita und Besoldung), den Aufführungen<br />

und Konzerten sowie den allgemeinen historischen Begleitumständen.<br />

1.4 <strong>Steffani</strong>-Rezeption im 20. Jahrhundert<br />

Ausgehend <strong>von</strong> diesen grundlegenden Forschungsleistungen entwickelte sich im 20. Jahrhundert<br />

eine weitgefächerte <strong>Steffani</strong>-Rezeption. Eine Priorität lag zunächst auf der Darstellung <strong>von</strong><br />

<strong>Steffani</strong>s Leben, das <strong>von</strong> verschiedenen Seiten beleuchtet wurde. So fokussierte Franz Wilhelm<br />

Woker das kirchliche Wirken des Musikers in seinen zahlreichen Aufsätzen, 37 die sich durch eine<br />

29 Riemann (Hg.): Ausgewählte Werke <strong>von</strong> <strong>Agostino</strong> <strong>Steffani</strong>, DTB 12/2, 1912, S. XII.<br />

30 Chrysander: Händel, Bd. 1, 1858 [1919], S. 325 f. Jedoch gilt es auch hier erneut darauf hinzuweisen, dass Chrysander,<br />

abgesehen <strong>von</strong> dem ihm kritisch erscheinenden Tassilone, nur zwei der <strong>Steffani</strong>-Opern vorlagen.<br />

31 Ebd., S. 326.<br />

32 Ebd., S. 325.<br />

33 Cusins: <strong>Steffani</strong>, 1883, S. 693.<br />

34 Croll: Chronologie der Düsseldorfer Opern, 1962, S. 82-87.<br />

35 Fischer: Musik in Hannover, 1866 [1903], besonders S. 1-33 (Opern und Concerte vor 200 Jahren).<br />

36 Ebd., S. 1 Anm.<br />

37 Für Studien zu <strong>Steffani</strong>s Biographie vgl. Woker: Aus den Papieren, 1885; <strong>Agostino</strong> <strong>Steffani</strong>, 1886 und Tondichter,<br />

1887. Darin verfährt Woker nach folgendem Grundsatz: „Auch in dieser Schrift [1886] habe ich einfach die Acten<br />

19

<strong>Die</strong> <strong>Operneinakter</strong> <strong>von</strong> <strong>Agostino</strong> <strong>Steffani</strong> – Teil I<br />

intensive Auseinandersetzung mit den Quellen und dem Briefverkehr <strong>Steffani</strong>s auszeichnen. <strong>Die</strong><br />

musikalische Einschätzung <strong>Steffani</strong>s durch Woker geht auf Chrysander zurück. Originell ist Wokers<br />

interpretatorische Verknüpfung <strong>von</strong> <strong>Steffani</strong>s musikalischen und literarischen Fähigkeiten:<br />

<strong>Die</strong> vielen <strong>von</strong> ihm in schöner deutlicher Schrift verfaßten Promemorien, Briefe,<br />

Explicationen aller Art, welche aus seiner Registratur noch vorhanden und <strong>von</strong> mir<br />

durchgearbeitet sind, zeigen überall denselben klaren durchsichtigen Stil. <strong>Die</strong> Aehnlichkeit<br />

mancher seiner Schriftstücke über Staats- und kirchliche Angelegenheiten<br />

mit seinen Duetten ist mir oft aufgefallen. Aus den verwirrtesten Verhältnissen weiß<br />

er immer einen bestimmten Weg zu finden, dessen Richtung sich wie <strong>von</strong> selbst aus<br />

der Sache entwickelt. Er ist sich immer seines Zieles bewußt, nüchtern, ruhig, ohne<br />

Leidenschaft, mit unwiderstehlicher Logik, dabei in den feinsten Worten und geistreichen<br />

Wendungen weiß er seine Sache anzufassen. Oft ist er in seinen Bestrebungen<br />

Idealen nachgegangen, die sich nicht verwirklicht haben. Aber immer bauet er dabei<br />

auf thatsächlichen Verhältnissen. Und eben darin hat er seine Kunst mitgenommen<br />

in sein Leben als Staatsmann und Kirchenfürst. <strong>Die</strong> Arbeit des Contrapunktisten und<br />

das Streben nach dem schönen Ideal der Harmonie der Töne hat er in anderer Weise<br />

bis an sein Lebensende fortgesetzt. Ein Mann <strong>von</strong> so einheitlicher Geistesbildung<br />

konnte Componist, Staatsmann und Bischof werden, um überall in gleicher Weise<br />

und mit gleichem Geist zu wirken. 38<br />

Alfred Einsteins hervorragend recherchierte Biographische Skizze (1910) gewährt umfassende<br />

Einblicke in <strong>Steffani</strong>s Münchner Zeit. 39 Zudem ist darin <strong>Steffani</strong>s autobiographischer Brief<br />

aus dem Jahre 1706 an Conte Fede in Auszügen ins Deutsche übersetzt. Einen wichtigen Baustein<br />

für die <strong>Steffani</strong>-Forschung bildet Gerhard Crolls Habilitationsschrift <strong>von</strong> 1961, die erst<br />

2018 veröffentlicht wurde. 40 Darin legte Croll auch die erste vollständige Biographie <strong>Steffani</strong>s<br />

in deutscher Sprache vor. Michael F. Feldkamp publizierte 1992 ein gedrucktes Inventar des<br />

86 Bände umfassenden Fondo Spiga im Archiv der Propaganda Fide in Rom inklusive einer<br />

Konkordanz der alten und neuen Signaturen des Fondo. 41 <strong>Die</strong>se beachtliche Forschungsleistung<br />

ermöglichte erstmals einen umfassenden Überblick auf das umfangreiche Material aus <strong>Steffani</strong>s<br />

letzten Lebensjahrzehnten. Der Beitrag Feldkamps verzeichnet darüber hinaus eine gut recherchierte<br />

und detailreiche Vita des Komponisten, besonders für dessen Zeit als Apostolischer Vikar.<br />

42 Den Schwerpunkt <strong>von</strong> Claudia Kaufolds geschichtswissenschaftlicher Dissertation (1997)<br />

bildet <strong>Steffani</strong>s Hannoveraner Zeit. 43 Auf der Basis weitläufiger Archivstudien zeichnete die<br />

Autorin ein lebendiges Bild des Diplomaten und Menschen <strong>Steffani</strong>. <strong>Die</strong> Ergebnisse seiner jahrzehntelangen<br />

Arbeit vereinigte 2003 der britische Musikologe Colin Timms in einer umfangreichen<br />

Monographie als Einführung in Leben und Œuvre <strong>Steffani</strong>s. 44<br />

Im 20. Jahrhundert begann außerdem die Katalogisierung <strong>von</strong> <strong>Steffani</strong>s Werk, es entstanden<br />

erste Editionen und Ausgaben seines Schriftverkehrs 45 : Arthur Neißer bemerkte mit Blick auf<br />

die bisherige Forschung 1902, dass <strong>Steffani</strong> aufgrund der schlechten Überlieferungslage seiner<br />

reden lassen und Reflexionen vermieden, so nahe sie auch liegen […]“, siehe Vorwort zum Beitrag für die dritte<br />

Vereinsschrift <strong>von</strong> 1886 und Woker:<br />

38 Woker: Tondichter, 1887, S. 426 f.<br />

39 Einstein: Biographische Skizze, 1910. Darin werden einige fehlerhafte Angaben und Daten früherer Autoren korrigiert.<br />

40 Croll: <strong>Agostino</strong> <strong>Steffani</strong>, 1961 [2018], S. 21-260.<br />

41 Feldkamp: Nachlass, 1992, S. 230-313.<br />

42 In einem jüngst erschienenen Artikel publizierte Feldkamp eine aktualisierte Fassung seiner <strong>Steffani</strong>-Vita (Feldkamp:<br />

<strong>Agostino</strong> <strong>Steffani</strong>, 2017).<br />

43 Kaufold: Ein Musiker als Diplomat, 1997.<br />

44 Timms: Polymath of the Baroque, 2003.<br />

45 Darunter Ebert: Briefe <strong>Agostino</strong> <strong>Steffani</strong>s, 1906-1907, S. 158-171, Lindgren und Timms: The Correspondence,<br />

2003. Georg Schnath edierte zudem diverse Briefwechsel, die im zeitgeschichtlichen Zusammenhang mit <strong>Steffani</strong><br />

stehen: Briefwechsel der Kurfürstin Sophie, 1927; Ostfriesische Fürstenbriefe, 1929; Der Königsmarck-Briefwechsel,<br />

1952.<br />

20

Stand der Forschung<br />

Opern der Nachwelt hauptsächlich wegen seiner Kammerduette in Erinnerung geblieben war.<br />

Daher findet sich in Neißers Arbeit das erste moderne Verzeichnis der Opern <strong>Agostino</strong> <strong>Steffani</strong>s<br />

mit Angaben zu den Dichtern und ggf. der Übersetzung, zum Aufführungsjahr sowie zu<br />

den Text- und Musikfundorten. 46 <strong>Die</strong>ses Verzeichnis legte einen Grundstein für die <strong>von</strong> Hugo<br />

Riemann ein Jahrzehnt später erstellte Bibliographie der Bühnenwerke <strong>Steffani</strong>s, 47 die <strong>von</strong><br />

Gerhard Croll im Rahmen seiner Habilitationsschrift (1961) maßgeblich erweitert wurde. 48<br />

Alfred Einstein und Adolf Sandberger hatten 1905 zudem ein ausführliches Verzeichnis <strong>von</strong><br />

Quellen der Kammerduette und Kantaten <strong>Steffani</strong>s angefertigt. 49 Einen Katalog aller Werke<br />

<strong>Steffani</strong>s veröffentlichte Colin Timms 2003. 50<br />

1.5 Editionsgeschichte <strong>von</strong> <strong>Steffani</strong>s Opern<br />

Hugo Riemann begründete 1911 die moderne Editionsgeschichte <strong>von</strong> <strong>Steffani</strong>s Opern mit seiner<br />

Ausgabe des Alarico im zweiten Band einer dreibändigen <strong>Steffani</strong>-Reihe im Rahmen der<br />

DDT. 51 Eine Denkmälerausgabe des Henrico Leone in der Fassung Braunschweig 1716 erstellte<br />

1926 Theodor Wilhelm Werner. 52 Le Rivali concordi und der Einakter La Lotta d’Hercole con Acheloo<br />

erschienen 1977 und 1986 in Faksimileausgaben. 53 Daneben genügt bisher letztlich nur Gerhard<br />

Crolls Tassilone-Edition <strong>von</strong> 1958 wissenschaftlichen Kriterien. 54 Timms edierte die Oper<br />

Amor vien dal Destino für eine Aufführung 2016 im Berliner Staatstheater, die allerdings noch<br />

nicht veröffentlicht wurde. 55 <strong>Steffani</strong>s Hannoveraner Erstling Henrico Leone wird derzeit vom<br />

Projekt OPERA – Spektrum des europäischen Musiktheaters in Einzeleditionen an der Goethe-Universität<br />

Frankfurt a. M. unter Trägerschaft der Akademie der Wissenschaften und Literatur<br />

in Mainz bearbeitet. 56 Ferner erschien eine praktische Edition <strong>von</strong> <strong>Steffani</strong>s letzter Münchner<br />

Oper Niobe (2007), 57 die auf dem erhaltenen Autograph fußt. Online ist eine „Performing Edition“<br />

<strong>von</strong> <strong>Steffani</strong>s Einakter La Lotta zugänglich (2012). 58<br />

1.6 Rezeption <strong>von</strong> <strong>Steffani</strong>s abendfüllenden und einaktigen Opern<br />

Mit dem wachsenden Interesse an <strong>Steffani</strong>s Opernschaffen im 20. Jahrhundert veränderte sich<br />

auch die Wahrnehmung seiner Bühnenwerke zunehmend. In seiner Dissertation über Servio<br />

Tullio (1902) wollte Neißer zeigen, „dass unser Komponist als genialer, weitschauender, gründ-<br />

46 Neißer: Servio Tullio, 1902, S. 154-161.<br />

47 Riemann (Hg.): Alarico, DTB 11/2, 1911, S. VII-XVI.<br />

48 Croll: <strong>Agostino</strong> <strong>Steffani</strong>, 1961 [2018], S. 191-260 (= <strong>von</strong> der Herausgeberin überarbeitete und aktualisierte Fassung).<br />

49 S. IIX-XIX<br />

50 Timms: Polymath of the Baroque, 2003, S. 323-345.<br />

51 Riemann (Hg.): Alarico, DTB 11/2, 1911. Der dritte, ebenfalls <strong>von</strong> Riemann herausgegebene Band umfasst Auszüge<br />

aus anderen <strong>Steffani</strong> Opern (DTB 12/2, 1912). Bereits 1905 war der Eröffnungsband der Reihe mit Kammerduetten<br />

und Kantaten <strong>Steffani</strong>s erschienen. Einstein und Sandberger: Ausgewählte Werke, DTB 6/2, 1905.<br />

52 Werner: Enrico Leone, 1926.<br />

53 Mayer Brown: Le Rivali concordi, 1977 und Roberts: La Lotta d’Hercole con Acheloo, 1986.<br />

54 Croll (Hg.): Tassilone, 1958. Croll beschreibt, analysiert und berücksichtigt alle erhaltenen Quellen in einem umfangreichen<br />

kritischen Apparat, macht seine Ergänzungen in der Partitur kenntlich und erläutert kritische Punkte<br />

z.B. zur Aufführungspraxis. Außerdem gibt er im Vorwort ausführlich den Entstehungs- und Aufführungskontext<br />

des Werkes wieder.<br />

55 Staatsoper Unter den Linden, Berlin: Amor vien dal Destino, Programmheft, Berlin 2016, S. 16.<br />

56 http://www.opera.adwmainz.de/werkauswahl.html, abgerufen am 22.08.2018.<br />

57 Berthold und Krümpelmann: Niobe, 2007.<br />

58 http://hdl.handle.net/2022/14473, abgerufen am 23.08.2018.<br />

21