Sonderheft Orgelneubau - Kirchengemeinde Flemhude

Sonderheft Orgelneubau - Kirchengemeinde Flemhude

Sonderheft Orgelneubau - Kirchengemeinde Flemhude

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

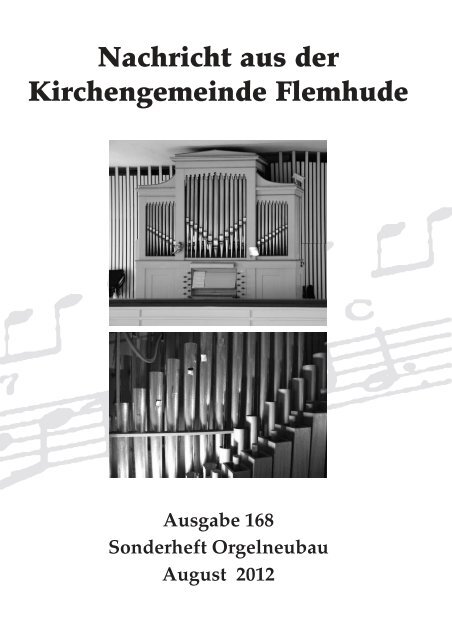

Nachricht aus der<br />

<strong>Kirchengemeinde</strong> <strong>Flemhude</strong><br />

Ausgabe 168<br />

<strong>Sonderheft</strong> <strong>Orgelneubau</strong><br />

August 2012

Nachricht aus der <strong>Kirchengemeinde</strong> <strong>Flemhude</strong><br />

Ausgabe Nr. 168 Impressum<br />

Herausgeber <strong>Kirchengemeinde</strong> <strong>Flemhude</strong><br />

Kirchkamp 1 · 24107 <strong>Flemhude</strong><br />

kircheflemhude@gmx.net<br />

www.kirche-flemhude.de<br />

Redaktion und Ursula Grell (verantwortlich),<br />

Layout Carsten Bock, Birgit von Brandis, Joachim Gehl<br />

Druck und Falz L&S Digital GmbH & Co. KG<br />

Köpenicker Straße 51 · 24111 Kiel<br />

Verteilung Konfirmandinnen, Konfirmanden<br />

und Gemeindeglieder<br />

Auflagenhöhe 2.500<br />

Bankverbindung Kontonummer 11 991 · BLZ 210 602 37 · EDG Kiel<br />

Kirchenkreis Altholstein - Rechtsträger 3300<br />

2

Inhaltsverzeichnis<br />

Vorwort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3<br />

Grußworte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4<br />

Benefizkonzert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7<br />

Warum eine neue Orgel? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8<br />

Die Arbeit des Orgelbau-Ausschusses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9<br />

Jahrzehntelange Erfahrung im Orgelbau: Rudolf von Beckerath . . . . . . . . . 12<br />

Wissenswertes über die Orgel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14<br />

Pfeifenverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16<br />

Kosten und Finanzierung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18<br />

Orgelpfeifen-Patenschaft: Wie geht das? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20<br />

Die Kosten einer Orgel – was steckt dahinter? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21<br />

Mit dem Orgelbau alleine ist es nicht getan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22<br />

Der Organist – verschiedene Wege führen zum Ziel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24<br />

Unser Organist – ein Werdegang im Überblick . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25<br />

Von <strong>Flemhude</strong>r Orgeln und Organisten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27<br />

Kleine Orgelgeschichte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31<br />

Stimmen aus der Gemeinde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33<br />

Spendenaufruf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34<br />

Spendenzusage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35<br />

Liebe Leserin, lieber Leser!<br />

In Kürze wird mit dem Neubau unserer Orgel begonnen. Mit dieser Sonderausgabe<br />

des Gemeindebriefes möchten wir Sie umfassend über das große Projekt<br />

informieren. Wir laden Sie ein, uns auf dem Weg zu begleiten. Auf dass Sie nach<br />

der Lektüre dieses Heftes sagen können: Ja, den Neubau unserer <strong>Flemhude</strong>r<br />

Orgel unterstütze ich gern!<br />

Denn das ist das zweite Anliegen: Mit der Herausgabe dieser Informationsschrift<br />

starten wir eine große Spendenaktion. Helfen auch Sie mit, dass das Vorhaben<br />

zu einem guten Ende geführt wird.<br />

Ihr Redaktionsteam<br />

3

Foto: Marion v. d. Mehden<br />

Grußwort Schirmherr Axel Milberg<br />

Liebe Kirchenmitglieder,<br />

verehrte Freunde und Förderer,<br />

gerne habe ich die Schirmherrschaft für den <strong>Orgelneubau</strong><br />

der St. Georg- und Mauritiuskirche in <strong>Flemhude</strong><br />

übernommen.<br />

Die Kirche <strong>Flemhude</strong> hat sich einen weit über die<br />

Region hinausgehenden Ruf erworben als ein Ort, an<br />

dem neben Gottesdiensten vielfältige Festlichkeiten<br />

wie Hochzeiten, Taufen und öffentliche Konzerte zu<br />

einem unvergesslichen Erlebnis werden. Neben dem<br />

Flair der historischen Mauern spielt die Orgel als „Königin<br />

der Instrumente“ eine prägende Rolle.<br />

Leider ist diese Mitte des 19. Jahrhunderts gebaute und letztmalig vor 50 Jahren<br />

renovierte Orgel mechanisch und klangtechnisch sehr in die Jahre gekommen.<br />

Ein Gutachten bescheinigt außerdem „einfachste Bauweise und eine schwache<br />

handwerkliche Leistung“. Vor diesem Hintergrund wird ein Neubau notwendig,<br />

um der Bedeutung dieser Orgel und der Kirche gerecht zu werden.<br />

Ein solches Projekt ist mit hohen Kosten verbunden, die die <strong>Kirchengemeinde</strong><br />

aus eigenen Mitteln finanziell nicht alleine bewerkstelligen kann.<br />

Und so möchte ich Sie als Schirmherr aufrufen, sich am <strong>Orgelneubau</strong> zu beteiligen.<br />

Jede auch noch so kleine Spende ist wertvoll.<br />

Für Ihre Unterstützung danke ich Ihnen von ganzem Herzen und wünsche<br />

Ihnen für die folgenden Jahre und Jahrzehnte viel Freude und Genuss beim<br />

Klang dieses wunderbaren Instrumentes.<br />

München, im Juni 2012<br />

4<br />

Schirmherr Axel Milberg

Grußwort Bischofsbevollmächtigter Gothart Magaard<br />

Liebe Schwestern und Brüder,<br />

Orgeln und Menschen haben manches gemeinsam.<br />

Wir Menschen leben von dem Himmelsatem, der uns<br />

Erdlingen eingehaucht wurde. „Da machte Gott den<br />

Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den<br />

Odem des Lebens in seine Nase“. Wir sind Bürger<br />

zweier Welten: Die Erde gibt uns Boden unter die Füße,<br />

der Himmel schenkt uns die Luft, die wir zum Leben<br />

brauchen. Und mehr noch: Der Atem trägt unser<br />

Sprechen und Singen, der geformte Atem der Sprache<br />

stiftet Gemeinschaft und ernährt Geist und Seele,<br />

wenn wir uns gute, wahre Worte sagen und singen.<br />

Auch die Orgel lebt vom Atem des Windes. An sich selbst ist sie Holz und<br />

Metall. Aber wenn der Wind einschießt, dann atmet die Orgel den Himmel ein<br />

wie ein lebendiges Wesen. Die Luft des Windes und der Geist des Organisten<br />

führen sie zu ihrer Bestimmung, und sie klingt und schwingt „zu Gottes Ehre<br />

und zur Recreation des Gemüths“, wie J.S. Bach seinen Schülern ins Stammbuch<br />

schrieb. Ihr Klang öffnet unsere Seelen, berührt, tröstet, ermutigt und macht<br />

fröhlich.<br />

Ich freue mich über den mutigen Entschluss Ihrer Gemeinde, eine neue Orgel<br />

für die St. Georg- und Mauritiuskirche zu bauen. Das ist ein großes Werk für<br />

eine kleine Gemeinde! Ich bin sicher: Mit Engagement und Tatkraft wird es gelingen.<br />

Gottes Segen und gutes Gelingen für diesen Weg! Möge in nicht zu ferner<br />

Zukunft das neue Instrument vielstimmig Gott loben und die Gemeinde in<br />

ihrem Singen inspirieren und leiten.<br />

Ihr<br />

Gothart Magaard,<br />

Bischofsbevollmächtigter<br />

5

Grußwort Pastor Andreas Lux<br />

Allein die Ohren sind die Organe eines Christenmenschen,<br />

hat Martin Luther gesagt. Er meint freilich zuerst<br />

die Ohren, die das Wort des Evangeliums vernehmen,<br />

und er stellt sie gegen den Dienst der Augen an<br />

diversen Bildwerken und Reliquien seiner religiösen<br />

Gegenwart.<br />

Dass die Ohren dann auch noch anderes hören dürfen<br />

als gesprochene Worte, würde der Reformator uns freilich<br />

ohne Weiteres durchgehen lassen. War doch die<br />

Musik diejenige der Künste, der er viel abgewinnen<br />

konnte und die er mit Leidenschaft gepflegt hat. So<br />

manches geistliche Lied geht auf ihn zurück. Und dort,<br />

wo protestantischer Gesang erschallte, war stets auch die Orgel dabei, die allein<br />

im Posaunenchor ein gleichwertiges Gegenüber fand.<br />

Wir können uns auch heute kaum vorstellen, wie Gottesdienst, wie Hochzeit<br />

oder auch Trauerfeier in der Kirche ganz ohne Orgelklang auskommen sollten.<br />

Und darum spielt es für uns in <strong>Flemhude</strong> mit unserer alten Kirche eine besondere<br />

Rolle, über ein gutes und dem Raume entsprechendes Instrument verfügen<br />

zu können. Wir möchten mit der neuen Orgel für unser so viel besuchtes Gotteshaus<br />

nun Stückwerk und Flickwerk hinter uns lassen, möchten für uns wie für<br />

spätere Generationen eine Orgel hineinstellen, die sich hören lassen kann und<br />

bei deren Klang Künftige sagen: Da haben sie etwas Ordentliches zustande gebracht!<br />

Wäre schön, wenn zum Vorhaben auch das Gelingen käme, und dazu gebe Gott<br />

seinen Segen.<br />

6<br />

Pastor Andreas Lux

Benefizkonzert<br />

am Sonntag, 9. September, 17:00 Uhr<br />

in der Kirche <strong>Flemhude</strong><br />

Zum Abschied von der ursprünglichen Marcussen-Orgel<br />

spielt Andreas Bronnmann<br />

Werke von Dietrich Buxtehude, Johann Sebastian<br />

Bach und Felix Mendelssohn-Bartholdy.<br />

An kleinen Beispielen werden außerdem die<br />

Mängel und Defizite des Instrumentes aufgezeigt.<br />

Für mögliche Paten besteht Gelegenheit,<br />

sich die der neuen Orgel entsprechenden<br />

Pfeifen anzuschauen und anzuhören.<br />

Der Eintritt ist frei. Um eine Spende für den<br />

<strong>Orgelneubau</strong> wird gebeten.<br />

Register Foto: Horst Kay<br />

„Die orgl ist doch in meinen augen und ohren der könig aller<br />

instrumenten.“<br />

Wolfgang Amadeus Mozart in einem Brief an seinen Vater vom 18. Oktober 1777<br />

7

Warum eine neue Orgel?<br />

Der Neubau einer Orgel gehört für eine kleine <strong>Kirchengemeinde</strong> sicherlich zu<br />

den größten finanziellen und ideellen Herausforderungen, denen sie sich stellen<br />

kann – oder muss. Für unsere <strong>Flemhude</strong>r <strong>Kirchengemeinde</strong> stellte sich die Frage<br />

einer Orgelsanierung aufgrund zunehmender Klagen verschiedener Organisten<br />

in den vergangenen 15 Jahren immer wieder einmal, bis schließlich im Frühjahr<br />

2009 ein Sachverständigengutachten zum Zustand der Orgel in Auftrag gegeben<br />

wurde.<br />

Die gemeinsame Begehung mit unserem Organisten und den Mitgliedern des<br />

Musikausschusses ergab ein im Ergebnis eindeutiges Bild, für das der Orgelsachverständige<br />

Dr. Joachim Walter in seinem Gutachten deutliche Worte findet:<br />

„Die Orgel ist – positiv ausgedrückt – von einfachster Bauweise. Die verarbeiteten<br />

Materialien (Pressspan-, Sperrholzplatten und ähnliches), die Konstruktionsweise<br />

mit Bindfadentraktur für Pedal und Manualladen und nicht zuletzt der<br />

unbefriedigende Klang der Orgel (wie z.B. Grundtonregister, die nicht tragen<br />

bzw. nicht klar ansprechen und der artifizielle Klang der Manualzungen) spiegeln<br />

dieses Grundübel der Orgel wider.“<br />

Dieser Befund wurde im Kirchenvorstand intensiv erörtert und führte schließlich<br />

zu der Entscheidung, dass statt des „Kann“ ein „Muss“ zu folgern sei. Die<br />

Möglichkeit einer Orgelreparatur statt eines Neubaus wurde zwar intensiv in<br />

Erwägung gezogen, ließ sich allerdings nach Rücksprache mit dem Orgelsachverständigen<br />

nicht verantworten, „da die zu erwartenden Kosten den erhofften<br />

Nutzen vor dem Hintergrund des Wertes des Instrumentes nicht rechtfertigen<br />

würden.“<br />

Nun ist die Entscheidung gefallen und unsere kleine <strong>Kirchengemeinde</strong> stellt<br />

sich mit Tatkraft und Zuversicht der großen Herausforderung eines <strong>Orgelneubau</strong>s.<br />

Hierbei stehen wir in der Verantwortung, noch vorhandene historisch<br />

wertvolle Materialien behutsam<br />

in das Gesamtkonzept einzu -<br />

beziehen, um (wieder) eine<br />

Orgel zu erhalten, von der der<br />

damalige <strong>Flemhude</strong>r Organist<br />

C. Hildebrandt im Jahr 1869<br />

schwärm te: „Das ganze Werk ist<br />

ein Meis terwerk in jeder Beziehung<br />

und zeugt von großer Um -<br />

sicht und Tüchtigkeit der Erbauer.“<br />

Tobias Schubert<br />

Luftführung an unserer alten Orgel<br />

Foto: Joachim Gehl<br />

8

Vordenker und Weichensteller:<br />

Die Arbeit des Orgelbau-Ausschusses<br />

Unser Orgelbauvorhaben entwickelt sich momentan sehr dynamisch und hatte<br />

dabei doch einen langfristigen Vorlauf. Nach der Begutachtung der bestehenden<br />

Orgel durch den Orgelsachverständigen, Herrn Dr. Walter, im März 2009<br />

und seiner Empfehlung für einen <strong>Orgelneubau</strong> beschloss der Kirchenvorstand<br />

im Juni 2009, das Projekt eines <strong>Orgelneubau</strong>s in Angriff zu nehmen. Beauftragt<br />

wurde ein neu eingerichteter Orgelausschuss, in enger Zusammenarbeit mit<br />

dem Orgelsachverständigen die Möglichkeiten für einen Neubau konzeptionell<br />

und planerisch auszuloten und dem Kirchenvorstand entsprechende Beschlussvorlagen<br />

zu unterbreiten.<br />

Dieser Orgelbau-Ausschuss nahm im September 2009 seine Arbeit auf. Unter<br />

Mitwirkung von Claus Alpers, Almuth Busch, Joachim Gehl, Iris Milberg-<br />

Schoeller, Susanne Witt und Tobias Schubert sowie im ersten Jahr maßgeblich<br />

unterstützt durch unseren Organisten Andreas Bronnmann erstreckte sich die<br />

gemeinsame intensive Arbeit über einen Zeitraum von insgesamt zweieinhalb<br />

Jahren, die die Auftragsvergabe und die nun bevorstehende Bauphase maßgeblich<br />

vorbereitete.<br />

In den insgesamt 24 Sitzungen stand zunächst die gemeinsame Einarbeitung in<br />

die sehr komplexe Materie des Orgelbaus im Vordergrund: Geschichte, technische<br />

Besonderheiten und historische Bezüge. Denkmalpflegerische Aspekte galt<br />

es ebenso zu bedenken wie Klangeindrücke zu sammeln, über Klang-Ideale engagiert<br />

zu streiten und immer wieder auch Exkursionen zu verschiedenen Orgeln<br />

zu unternehmen. Die Reisen führten uns in den Jahren zwischen 2009 und<br />

2011 nach Schwentinental (Babel-Orgel), Gleschendorf (Bruhn-Orgel, ursprünglich<br />

Marcussen), Kirchbarkau (Marcussen), Fockbek (Woehl), Kiel (St. Nikolai:<br />

Mutin Cavaillé-Coll-Orgel und große Orgel von Kleuker, restauriert von Babel;<br />

St. Jürgen: von Beckerath), Lübeck (Johanneum: Klein) und Halstenbek (Erlöserkirche:<br />

von Beckerath).<br />

Wichtige inhaltliche Arbeitsschwerpunkte lagen in der Erarbeitung einer Orgeldisposition<br />

sowie eines Leistungsverzeichnisses unter Federführung des Orgelsachverständigen<br />

und mit engagierter fachlicher Begleitung durch unseren Organisten<br />

Andreas Bronnmann, in Kontakten zum Nordelbischen Kirchenamt<br />

zu Fragen des Fundraisings, in der Erarbeitung von Entwürfen für die Öffentlichkeitsarbeit<br />

und Spendenwerbung in Zusammenarbeit mit einer hiesigen<br />

Werbedesignerin sowie in der Prüfung der Möglichkeiten zur Einwerbung von<br />

Drittmitteln (öffentliche Mittel, Stiftungen, Sponsoring; Kontakte zu Firmen<br />

und Banken etc.). Der Entwicklung kreativer Ideen zur Beteiligung der Gemeinde<br />

an dem Großvorhaben und zur weiteren Einwerbung von Spenden<br />

widmete sich im Rahmen einer gemeinsamen Klausurtagung zusätzlich auch<br />

der gesamte Kirchenvorstand.<br />

9

Im September 2011 wurden die an der Ausschreibung teilnehmenden Orgelbaufirmen<br />

zu einem Auswahlgespräch mit Orgelsachverständigem und Orgel-Ausschuss<br />

nach <strong>Flemhude</strong> eingeladen, um eine gute Grundlage für die dem Kirchenvorstand<br />

vorzulegende Vergabeempfehlung zu schaffen.<br />

Die Erarbeitung dieser Beschlussvorlage für den Kirchenvorstand zur Auftragsvergabe<br />

an eine der infrage kommenden Firmen erwies sich noch einmal als ambitioniertes<br />

und zeitintensives Unterfangen, galt es doch, die verschiedenen<br />

Auffassungen und begründeten Meinungen „unter einen Hut“ zu bringen, um<br />

eine abgewogene und vor allem auch nachhaltige Entscheidung vorzubereiten,<br />

die auch nachfolgende Generationen gutheißen können.<br />

Diese Klippen sind mittlerweile umschifft und der Kurs ist klar: Am Horizont<br />

leuchtet (klingt!) eine neue Orgel, gebaut von der renommierten Hamburger Orgelbaufirma<br />

von Beckerath. Die eigentliche Arbeit des Orgel-Ausschusses ist<br />

nunmehr abgeschlossen, unser Dank gilt allen Beteiligten für ihr Engagement<br />

und die viele in die komplexe Materie investierte Zeit und Energie! Ein kleineres<br />

Gremium begleitet das Orgelbauvorhaben weiter in seiner Ausführungsphase<br />

bis zu seiner Fertigstellung: Vielleicht schon Pfingsten 2013 – so Gott will und<br />

nichts dazwischenkommt!<br />

Tobias Schubert<br />

„Die Orgel wird seit alters und zu Recht als die Königin<br />

der Instrumente bezeichnet, weil sie alle Töne der Schöpfung<br />

aufnimmt und die Fülle des menschlichen Empfindens zum<br />

Schwingen bringt.“<br />

Papst Benedikt XVI<br />

10<br />

Foto:<br />

Joachim Gehl

Spieltisch mit zwei Manualen und Pedal Foto: Horst Kay<br />

11

Jahrzehntelange Erfahrung im Orgelbau:<br />

Rudolf von Beckerath GmbH Hamburg<br />

Orgelbaumeister Christoph Randel in der<br />

Werkstatt<br />

Intonierlade für die Vorintonation in der<br />

Werkstatt<br />

12<br />

Jede Orgel ist ein Unikat, ist ganz wesentlich<br />

Handarbeit. Orgeln kauft man<br />

nicht „von der Stange“, sondern wählt<br />

sehr sorgfältig eine Werkstatt aus. Der<br />

<strong>Flemhude</strong>r Kirchenvorstand hat sich für<br />

die Orgelbaufirma Rudolf von Beckerath<br />

in Hamburg entschieden. Dabei handelt<br />

es sich um einen mittelständischen Betrieb<br />

mit zur Zeit 14 Mitarbeitern: Einem<br />

Tischlermeister, einer Pfeifenbauerin und<br />

im übrigen ausgebildeten Orgelbauern.<br />

1949 vom Namensgeber gegründet, hat<br />

die Firma inzwischen über 400 Orgeln<br />

für Kirchen und Konzertsäle weltweit<br />

gebaut. Von Beckerath ist stark im Ausland<br />

engagiert, viele Aufträge kommen<br />

aus den USA, aber auch in Japan, Korea<br />

und im europäischen Ausland erklinken<br />

von Beckerath-Orgeln. Gerade wurde<br />

das Material für eine neue Orgel an der<br />

Universität Sydney ausgeliefert. Natürlich<br />

ist das Unternehmen auch im Inland<br />

vertreten, besonders im norddeutschen<br />

Raum. So hat zum Beispiel die Kieler St.<br />

Jürgen-Kirche ein Beckerath-Instrument.<br />

„Bei uns wird noch weitgehend so gearbeitet<br />

wie vor 250 Jahren“, sagt Orgelbaumeister<br />

Christoph Randel bei einem<br />

Rundgang durch die große Werkstatt<br />

(knapp 2.000 m 2 Grundfläche). So werden<br />

aus den im eigenen Schmelzofen<br />

hergestellten Zinn-Blei-Legierungen unterschiedlich<br />

feine Bleche gegossen, die<br />

anschließend auf die gewünschte Materialstärke<br />

heruntergehobelt werden. Aus<br />

diesen werden die Pfeifen von Hand<br />

über Formstücke rund geschlagen. Eben -<br />

falls von Hand werden danach die Näh -

te gelötet, und zwar mit einem Material,<br />

das der Zusammensetzung der jeweiligen<br />

Legierung entspricht. Für Automatisierung<br />

ist da kein Platz, denn keine<br />

Pfeife ist wie die andere. Lediglich für<br />

die Entwurfs-Zeichnungen bedient man<br />

sich des Computers.<br />

„Das Klangbild einer Orgel wird ganz<br />

wesentlich durch Länge, Durchmesser<br />

und Material der Pfeifen bestimmt“, erklärt<br />

Geschäftsführer und Mitinhaber<br />

Holger Redlich. In der <strong>Flemhude</strong>r Orgel<br />

wird die längste Pfeife 2,70 m messen,<br />

die kleinste gerade mal einen Zentimeter.<br />

Von den 20 Registern werden fünf in<br />

Holz (Fichte) gebaut. Noch vorhandenes<br />

historisches Material muss sehr behutsam<br />

und maßvoll eingearbeitet werden, Holzpfeifen vom Fuß her gesehen<br />

um das Gesamt-Klangbild nicht zu stören. Die nicht benötigten Teile werden auf<br />

dem Kirchenboden verstaut – es sei denn, es gibt Kaufinteressenten.<br />

Wahrscheinlich noch im September wird mit dem Abbau unserer alten Orgel begonnen.<br />

Lediglich der Prospekt (Frontansicht) bleibt erhalten. Dann geht es in<br />

der Werkstatt an die Arbeit: Drei Windladen und über 1.000 Pfeifen in unterschiedlichen<br />

Größen und Formen sind zu bauen, Spieltisch und Trakturen (Verbindungsteil<br />

zwischen Taste und Pfeife) müssen angefertigt werden. Die Montage<br />

in unserer Kirche ist für das kommende Frühjahr geplant.<br />

Danach beginnt eine ganz wichtige, mehrere Wochen dauernde Arbeit: Die Intonation.<br />

Hierbei wird jede einzelne Pfeife in ihrem Klangcharakter auf den Raum<br />

hin optimiert. Das erfordert von dem Intonateur höchste Konzentration und natürlich<br />

ein hochsensibles Gehör.<br />

Nach bisheriger Planung könnte Pfingsten 2013 die neue Orgel erstmals erklingen.<br />

Aber auch danach wird uns das Unternehmen von Beckerath begleiten.<br />

Vertraglich ist geregelt, dass das Instrument vom Hersteller regelmäßig gewartet<br />

wird.<br />

Text und Fotos Ursula Grell<br />

„Für uns ist es reizvoll, in einer so schönen, alten Kirche<br />

eine Orgel bauen zu dürfen.“<br />

Holger Redlich, Geschäftsführer der Firma von Beckerath<br />

13

Wissenswertes über die Orgel<br />

Innerhalb der Kirchenmusik nimmt die Orgel eine herausragende Stellung ein.<br />

Jeder kennt den typischen Orgelklang. Über den Aufbau und die Funktionsweise<br />

herrscht aber weitgehend Unklarheit. Dabei ist das Prinzip, nach dem Orgeln<br />

arbeiten, denkbar einfach. Um Töne zu erzeugen, wird Luft, Orgelbauer<br />

sprechen von Wind, in die Pfeifen geblasen. Die Bälge werden heutzutage mittels<br />

eines Elektromotors, der wie ein Ventilator funktioniert, mit Wind gefüllt.<br />

Damit nicht alle Pfeifen gleichzeitig erklingen, ist der Zugang des Windes zu<br />

den Pfeifen durch ein Ventil gesperrt. Das Ventil ist direkt mit einer Taste der<br />

Klaviatur am Spieltisch verbunden. Drückt der Spieler eine Taste herunter, wird<br />

das Ventil geöffnet und die Pfeife erklingt. Unsere Tasten-, Streich- und Blasinstrumente<br />

wie Klavier, Geige, Trompete zeichnen sich dadurch aus, dass sie nur<br />

eine bestimmte Klangfarbe erzeugen können. Auf der Orgel kann durch die unterschiedliche<br />

Bauweise der Orgelpfeifen mit verschiedenen Klangfarben gespielt<br />

werden. Die Klänge können je nach Beschaffenheit der einzelnen Pfeife<br />

z.B. laut oder leise, hoch oder tief, schrill oder dumpf sein.<br />

Die Orgel besteht aus folgenden Hauptteilen: Pfeifenwerk, Windladen mit<br />

Windversorgung, Traktur und Spieltisch. Von diesen Hauptteilen sind für den<br />

Besucher der Kirche in der Regel nur die Pfeifen zu sehen, die in der vorderen<br />

Reihe des Gehäuses stehen, dem sogenannten Prospekt. Die übrigen rd. 1.000<br />

Pfeifen unserer Orgel stehen im Gehäuse.<br />

Die Pfeifen lassen sich erstens nach dem Material unterscheiden. In unserer Orgel<br />

werden zu einem Drittel Holzpfeifen verwendet. Die anderen Pfeifen werden aus<br />

Metall gefertigt (Zinn- Blei- Legierung). Die Holzpfeifen sind eckig. Die Metallpfeifen<br />

haben eine runde Form. Hinsichtlich der Art der Tonerzeugung unterscheidet<br />

man zwischen Lippenpfeifen (gewöhnliche Pfeifen, die wie eine Blockflöte funktionieren)<br />

und Zungenpfeifen (schnarrende Pfeifen, die wie eine Klarinette mit<br />

einem beweglichen Zungenblatt gebaut sind). Der überwiegende Teil der Pfeifen<br />

ist oben offen. Die oben verschlossenen Pfeifen nennt man „gedacte“ Pfeifen.<br />

Die Tonhöhe der Lippenpfeifen wird durch ihre Länge bestimmt. Je länger eine<br />

Pfeife ist, desto tiefer klingt sie. Die Pfeifenlänge wird in der englischen Maßeinheit<br />

„Fuß“(‘) angegeben. 8‘ entspricht ca. 2,50 m. Die Länge der Zungenpfeife<br />

hat für ihre Tonhöhe keine Bedeutung. Vielmehr ist die Länge der schwingenden<br />

Metallzunge entscheidend. Alle 8 -Register entsprechen in ihrer Tonhöhe<br />

der des Klaviers. Die genaue Tonhöhe der Pfeifen wird wie bei allen anderen<br />

Instrumenten durch „Stimmen“ festgelegt.<br />

Die Klangfarbe einer Pfeife wird im Wesentlichen durch das Material (Holz<br />

oder Metall) und ihre Form bestimmt. Als Formen der Lippenpfeifen sind insbesondere<br />

die zylindrisch offenen und die konisch verlaufenden Pfeifen in jeweils<br />

unterschiedlichen Durchmessern (Weitenmensur) von Bedeutung. Bei den<br />

Zungenpfeifen spielt für den Klang die Breite der Metallzunge und die Form<br />

14

des als Resonanzkörper dienenden Bechers eine Rolle. Beim Bau einer neuen<br />

Orgel besteht die ganz große Kunst des Orgelbauers darin, im Rahmen der Intonation<br />

die Abstimmung jeder einzelnen Pfeife auf den Raum, die anderen<br />

Töne des Registers und die Orgel zu gewährleisten und damit die Klanganforderungen<br />

des Auftraggebers zu erfüllen.<br />

Ein Register ist eine über den gesamten Tonumfang reichende Reihe von Pfeifen<br />

mit gleicher Klangfarbe, die als Einheit ein- oder ausgeschaltet werden kann. In unserer<br />

neuen Orgel gehören zu jedem der 20 Register jeweils 56 Pfeifen (die Pedalregister<br />

haben nur 30 Pfeifen). Pro Taste der Klaviatur klingt in der Regel genau eine<br />

Pfeife des Registers. Der Organist bedient die Register, indem er die Registerzüge<br />

genannten Knaufe zum Einschalten herauszieht und zum Abschalten wieder hineinschiebt.<br />

Wenn er also „alle Register zieht“, dann werden alle Register der Orgel<br />

mit Wind versorgt und es ertönt der volle Klang der Orgel. Die Verbindung von den<br />

Registerzügen zu den Registern wird mechanisch über die Registertraktur hergestellt.<br />

Beim Entwurf des Instrumentes legt der Orgelbauer zusammen mit dem Auftraggeber<br />

fest, welche Register zum Einsatz kommen sollen (Disposition). Mit dieser<br />

Festlegung ergibt sich das Klangbild, das die Orgel dem Zuhörer bieten kann.<br />

Zum Kernbestand jeder Orgel gehört das Register „Principal“. Die zylindrisch offenen<br />

Lippenpfeifen sind von mittlerem Durchmesser und aus Metall gefertigt.<br />

Das Windwerk ist eine Baugruppe der Orgel, die für die gleichmäßige Erzeugung,<br />

Regulierung und Verteilung der Druckluft (Wind) zuständig ist. Das<br />

Windwerk besteht aus dem Gebläse (Erzeugung), einem Magazinbalg (Regulierung)<br />

und Windkanälen (Verteilung), die den Wind zu den Windladen leiten,<br />

auf denen die Pfeifen stehen. In ihnen befindet sich die Technik, die den Zustrom<br />

des Windes zu den aktivierten Registern und zu den durch die Tastatur<br />

angesprochenen Pfeifen ermöglicht.<br />

Eine Orgel wird vom Spieltisch aus gespielt. Unsere Orgel setzt sich aus drei sogenannten<br />

Teilwerken zusammen, denen jeweils eine eigene Klaviatur zugeordnet<br />

ist. Der Organist bedient die als 1. und 2. Manual bezeichneten Klaviaturen mit den<br />

Händen, während das Pedal mit den Füßen gespielt wird. Jedes Teilwerk ist mit<br />

einer eigenen Windversorgung ausgestattet. Die Register unserer Orgel sind den<br />

drei Teilwerken fest zugeordnet, wie dem Pfeifenverzeichnis entnommen werden<br />

kann. Die Disposition unserer Orgel lässt jedoch erkennen, dass es zwei Ausnahmen<br />

gibt. Unser Organist wünschte, dass er die Register Octave 4 und Trompete 8<br />

auch mit dem Pedal spielen könne. Deshalb wird es eine mechanische Verbindung<br />

(Transmission genannt) vom Pedal zu den beiden Registern geben, die im 1. Manual<br />

bereits vorhanden sind. In unserer Orgel wird wieder ein Tremulant zum Einsatz<br />

kommen. Das ist eine Vorrichtung, die für einzelne Teilwerke den Wind periodisch<br />

variiert, so dass die Töne schweben. Verwendet wird der Tremulant häufig,<br />

um eine Melodiestimme gegenüber den Begleitstimmen herauszuheben.<br />

Quelle: Wikipedia Claus Alpers<br />

15

Orgelpfeifen- Verzeichnis<br />

16

Kosten und Finanzierung<br />

Der „Finanzierungsplan zum <strong>Orgelneubau</strong> in der St. Georg- und Mauritiuskirche“,<br />

den wir zur kirchenaufsichtlichen Genehmigung beim Nordelbischen Kirchenamt<br />

eingereicht haben, sieht Gesamtkosten in Höhe von rd. 400.000,- € vor.<br />

Die mit rd. 325.000,- € größte Position ist der Preis für die neue Orgel. Hierbei<br />

handelt es sich um einen Festpreis, der sich lediglich durch Wirksamwerden der<br />

sog. „Zinnklausel“ nach oben verändern kann. Da Zinn einen wesentlichen<br />

Werkstoff für die neuen Orgelpfeifen darstellt und der Metallpreis Marktpreisschwankungen<br />

unterworfen ist, ist es üblich, dass sich der Anbieter gegen mögliche<br />

Verluste absichert. Derzeit ist die Situation am Weltmarkt eher so, dass uns<br />

keine Preiserhöhung droht.<br />

Der zweite wesentliche Kostenfaktor in Höhe von 51.000,- € sind die zusätzlichen<br />

Baukosten für ergänzende Maßnahmen wie z.B. Veränderungen auf der<br />

Empore (siehe S. 22). Auch die Einwerbung der Finanzmittel kostet Geld. Es<br />

muss ausgegeben werden u.a. für den Druck dieses <strong>Sonderheft</strong>es, für Planung<br />

und Herstellung eines Exposés und des daraus abgeleiteten Flyers, mit denen<br />

wir Sponsoren gewinnen wollen. Verwaltungskosten sind nicht zu vermeiden.<br />

Hier fällt insbesondere das Honorar des Orgelsachverständigen ins Gewicht,<br />

das sich in seinen Sätzen für Beratungsstunden und für Begleitung und Abnahme<br />

der Baumaßnahme nach der Honorarrichtlinie für Orgelsachverständige<br />

richtet. Letzter Posten in unserer Kostenkalkulation ist ein Betrag für Unvorhergesehenes,<br />

den wir mit 20 % der zusätzlichen Bau-, Werbe- und Verwaltungs -<br />

kosten angesetzt haben.<br />

Grundsätzlich sollen die Mittel für den <strong>Orgelneubau</strong> nicht dem Kirchenhaushalt<br />

entnommen werden. Die gute Nachricht vorweg: Wir haben derzeit Eigenmittel<br />

aus Vermächtnissen und Spenden in Höhe von rd. 200.000,- €. Den Differenzbetrag<br />

in Höhe von 200.000,- € wollen wir durch Spenden und Zuschüsse<br />

aufbringen: Firmenspenden, Spenden von Privatpersonen, Vergabe von Pfeifenpatenschaften<br />

sowie Zuwendungen von Stiftungen, Kreditinstituten und<br />

den politischen Gemeinden. Auch die Nordkirche beteiligt sich mit 20 % der eingeworbenen<br />

Spenden (max. 5.000,- €). Aber nicht nur andere sollen Geld geben.<br />

Auch Gruppen aus der <strong>Kirchengemeinde</strong> wie z.B. der Chor sind nicht untätig.<br />

Zwei Konzerterlöse und der Erlös aus dem Verkauf einer CD mit Weihnachtsmusik<br />

sorgen für die Reduzierung der Finanzierungsdifferenz.<br />

Mit der Verteilung dieses <strong>Sonderheft</strong>es „<strong>Orgelneubau</strong>“ beginnt offiziell die<br />

„Werbekampagne“. Das <strong>Sonderheft</strong> richtet sich insbesondere an die Haushalte<br />

in unserer Gemeinde, die mit der anhängenden „Spendenzusage“ eine Orgelpfeifen-Patenschaft<br />

(siehe S. 20) erwerben oder einen Geldbetrag spenden kön-<br />

18

nen. Die in Frage kommenden Firmen werden in gesonderten Schreiben um<br />

Spenden gebeten. In einigen Fällen werden Vertreter der Orgel-Arbeitsgemeinschaft<br />

persönlich bei den potentiellen Geldgebern und den politischen Gemein -<br />

den vorsprechen. Die Spenden sind steuerlich absetzbar. Alle Spender erhalten<br />

eine Spendenbescheinigung.<br />

Mit den Stiftungen, die Projekte wie unseren <strong>Orgelneubau</strong> fördern, stehen wir<br />

bereits seit geraumer Zeit in Kontakt. Dort werden jetzt ebenfalls die entsprechenden<br />

Anträge auf Förderung gestellt.<br />

Claus Alpers<br />

Im Orgelgehäuse Foto: Horst Kay<br />

19

Orgelpfeifen-Patenschaft: Wie geht das?<br />

Der Leser des Kapitels „Kosten und Finanzierung“ weiß, dass die Mittel zur Finanzierung<br />

der neuen Orgel zu großen Teilen durch Spenden eingeworben werden<br />

müssen. Wir unterscheiden die herkömmliche Spende und die Übernahme<br />

einer Orgelpfeifen-Patenschaft. Wie wird man nun Pate für welche Orgelpfeife?<br />

Zunächst einmal: 1.004 Pfeifen warten auf einen Paten. Sie sind im Pfeifenverzeichnis<br />

aufgeführt, das auf den Seiten 16 und 17 abgebildet ist. Einige Begriffe<br />

aus diesem Verzeichnis sind in dem Artikel „Wissenswertes über die Orgel“ erläutert.<br />

Wir haben unsere Pfeifen in vier Preiskategorien (50 €, 100 €, 200 €, 500 €)<br />

eingeteilt, die sich grundsätzlich an der Pfeifengröße orientieren. Was ist nun zu<br />

tun? Die Übernahme einer Patenschaft für eine oder mehrere Orgelpfeifen kann<br />

schriftlich (Vordruck Spendenzusage) oder auch telefonisch beim Kirchenbüro<br />

erklärt werden. Den Vordruck finden Sie in diesem <strong>Sonderheft</strong> auf Seite 35 und<br />

in einem Flyer, der im Kirchenbüro und in den Kirchen in <strong>Flemhude</strong> und Schön -<br />

wohld sowie im Bürgerhaus in Melsdorf ausliegt. Sollten Sie sich nicht für eine<br />

bestimmte Pfeife entscheiden können/wollen, werden wir die Auswahl entsprechend<br />

der Betragshöhe treffen.<br />

Jeder Pate erhält zeitnah eine Patenschaftsurkunde und eine Spendenbescheinigung.<br />

Natürlich kann eine Patenschaft auch verschenkt werden – eine originelle<br />

Idee für Taufe oder Konfirmation, für Geburtstage oder andere Anlässe. Das<br />

Pfeifenverzeichnis wird wöchentlich aktualisiert und ist auf unserer homepage<br />

und im Kirchenbüro einzusehen. Die Namen der Spender/Paten werden, sofern<br />

das Einverständnis vorliegt, im Gemeindebrief veröffentlicht.<br />

Claus Alpers<br />

20<br />

Foto: Horst Kay

Die Kosten einer Orgel – was steckt dahinter?<br />

Der Bau einer Orgel ist ein Projekt, dessen Planung und Kosten durchaus mit<br />

einem Hausbau vergleichbar sind. Und wir legen unsere Hoffnungen und<br />

Wünsche für ein Instrument, das länger stehen soll als so manches Haus, vertrauensvoll<br />

in die Hände eines Orgelbauers. Wohl jeder von uns hat mit verschiedenen<br />

Professionen und handwerklichen Leistungen schon seine Erfahrungen<br />

gemacht. Doch Hand aufs Herz – über Orgelbauwerkstätten denken wir<br />

wohl eher selten nach.<br />

Kaum ein Instrument ist in äußerer Ausstattung und innerer Zusammensetzung<br />

so variabel wie eine Orgel. Das gilt dann natürlich auch für die Kosten. Doch<br />

wie setzen sich diese zusammen, wie muss ein Orgelbauer kalkulieren, damit<br />

auch er im ständig enger werdenden Wettbewerb sein Auskommen hat?<br />

Damit der Orgelbauer überhaupt arbeiten kann, hat er zunächst einmal Betriebskosten<br />

zu berücksichtigen, wie jeder andere Handwerker auch. Orgelbau<br />

besteht immer noch zu ganz großen Teilen aus Handarbeit, von deren Qualität<br />

hinterher der Klang der Orgel ganz wesentlich abhängt. Entsprechend qualifiziert<br />

sind die Orgelbauer, deren Arbeit Elemente aus Möbeltischlerei, Metall -<br />

bearbeitung, Feinmechanik, Elektronik und technischem Zeichnen enthält. So<br />

besteht fast die Hälfte der Kosten für eine Orgel aus Löhnen und Lohnnebenkosten.<br />

Ein weiterer wesentlicher Faktor sind die Materialkosten, die zumindest zum<br />

Teil von Weltmarktpreisen abhängig sind, wie wir das beim Zinn für den Pfeifenbau<br />

beobachten können. Für unsere Orgel wird mit einem Zinnbedarf von<br />

ca. einer Tonne gerechnet, der Preis für Zinn liegt zur Zeit bei ca. 15 000<br />

€/Tonne. Rechnen wir zusätzlich zu den Materialkosten noch den Zeitaufwand<br />

von bis zu 300 Stunden pro Register zusammen, ergibt sich ein Registerpreis<br />

von bis zu 20 000 €. Bei einer Orgel wie der unseren, die 20 Register haben wird,<br />

ist die Preisgrößenordnung „Einfamilienhaus“ schnell erreicht.<br />

Es ist das Bestreben eines jeden Orgelbauers, und auch die Erwartung einer<br />

jeden <strong>Kirchengemeinde</strong>, ein Instrument zu erhalten, dessen Wert auch nach<br />

Jahrzehnten noch sichtbar und vor allem hörbar ist. Und so kann und muss<br />

jeder Orgelbauer erwarten können, dass seine hochspezialisierte handwerkliche<br />

Arbeit und auch seine Kreativität, die die Orgel in den Gesamtzusammenhang<br />

des umgebenden Raumes einfügen muss, angemessen entlohnt wird, denn er<br />

wird „seine“ Orgel noch über Jahre begleiten und pflegen.<br />

Birgit von Brandis<br />

21

Mit dem Orgelbau alleine ist es nicht getan<br />

Der Neubau der Orgel erfordert auch bauliche Ergänzungsmaßnahmen. Zum<br />

Umfang dieser zusätzlichen Arbeiten befragten wir Iris Milberg-Schoeller, die in<br />

der Orgel-Arbeitsgruppe für die bautechnischen Belange des Projektes zuständig<br />

ist.<br />

Frage: Frau Schoeller, kann die Empore das Gewicht der neuen<br />

Orgel tragen?<br />

Milberg-Schoeller: Unser Architekt Herr Hartwig Kühne hat ein statisches Aufmaß<br />

mit der neuen Orgel angefertigt und dieses dann durch<br />

einen Statiker prüfen lassen. Wir erhielten erfreulicherweise<br />

eine positive Antwort, die da lautet: „Das Gewicht der<br />

neuen Orgel kann von der alten Empore aufgenommen<br />

werden.“ Es entstehen keine zusätzlichen Kosten für die<br />

Verstärkung von Trägerbalken und Stützsäulen.<br />

Frage: Für den Chor soll auf der Empore mehr Platz geschaffen<br />

werden – was ist vorgesehen?<br />

Milberg-Schoeller: Mit Sicht aus dem Kircheninnenraum soll rechts von der<br />

Orgel ein Chorpodest gebaut werden. Es wird aus zwei<br />

Stehflächen mit unterschiedlichen Höhen bestehen.<br />

Frage: Bleibt die recht steile Treppe zur Orgelempore erhalten und<br />

was wird mit dem Treppenaufgang zum Dachboden?<br />

Milberg-Schoeller: Die Treppe, die vom Kirchenvorraum zur Empore führt,<br />

bleibt erhalten. Der neue Orgelkorpus fällt größer aus als<br />

der alte, d.h. er hat eine größere Tiefe, die bis auf 20 cm an<br />

die Außenwand desWestgiebels heranreicht. Somit kann<br />

der jetzige Aufgang zum Bodenraum nicht erhalten bleiben.<br />

Es muss eine neue Treppe gebaut werden, die hinter dem<br />

Chorpodest und der neuen Rückwand verlaufen wird.<br />

Frage: Welche weiteren Veränderungen sind vorgesehen?<br />

Milberg-Schoeller: Mit der Entscheidung zum <strong>Orgelneubau</strong> mussten auch die<br />

Vorgaben aus den Richtlinien der „Allgemeinen Verwaltungs -<br />

anordnung über die Durchführung von Orgelbauvorhaben<br />

in der Nordelbischen Evangelisch-Lutherischen Kirche“ berücksichtigt<br />

werden. Hierzu gab es einen Besichtigungstermin,<br />

zu dem u.a. das Landesamt für Denkmalpflege als mit<br />

genehmigende Behörde eingeladen war. Dabei wurde festgestellt,<br />

dass die momentane Holzlattung zur optischen Ab-<br />

22

trennung des hinteren Orgelraumes vom vorderen Emporenbereich<br />

denkmalpflegerisch nicht von Bedeutung ist.<br />

Hier soll nun eine neue Rückwand entstehen, die sich optisch<br />

an den alten baulichen Vorgaben orientiert.<br />

Frage: Was haben die Untersuchungen zum Raumklima ergeben?<br />

Milberg-Schoeller: Seit über einem Jahr wird das Raumklima in der Kirche aufgezeichnet.<br />

Die gewonnenen Daten werden zur Zeit ausgewertet.<br />

Nach Vorliegen der Ergebnisse werden weitere Entscheidungen<br />

getroffen werden müssen.<br />

Frage: Rechnen Sie mit unangenehmen Überraschungen beim Aus -<br />

bau der alten Orgel?<br />

Milberg-Schoeller: Vor Überraschungen ist man niemals geschützt, aber ich<br />

gehe davon aus, dass wir, falls sich Probleme ergeben sollten,<br />

diese auch lösen können.<br />

Die Fragen stellte Ursula Grell<br />

Foto: Joachim Gehl<br />

23

Der Organist – verschiedene Wege führen zum Ziel<br />

A, B, C, D- Musiker: Wer jetzt meint, wir sortierten unsere Musiker nach Alphabet,<br />

der irrt. Es handelt sich vielmehr um Stufen in der Ausbildung zum Organisten<br />

und letztendlich zum Kirchenmusiker.<br />

Ohne den Musiker, der sie spielt, bleibt auch die schönste Orgel stumm. Doch<br />

was wissen wir über den Weg desjenigen, den wir meistens von hinten sehen,<br />

fast akrobatisch gefordert beim Spielen unserer Orgel.<br />

Um es vorwegzunehmen: Man muss nicht Kirchenmusiker sein, um in der Kirche<br />

die Orgel zu spielen. Um ganz am Anfang zu beginnen, reicht die sogenannte<br />

„D-Prüfung“, eine Ausbildung und Prüfung, die der Kirchenkreis abnimmt. Der<br />

nächste Schritt ist ein zweijähriges Studium an einer Kirchenmusikschule mit<br />

abschließender C-Prüfung, die den Absolventen berechtigt, nebenberuflich und<br />

eigenverantwortlich für die Kirchenmusik zu sorgen. Grundlage ist aber auch<br />

hier schon ein umfangreicher Fächerkanon, der u.a. Klavier, Gesang, Chorleitung<br />

und natürlich Orgelkunde umfasst, aber auch den zukünftigen Arbeitsbereich<br />

erkennen lässt, nämlich den Einsatz in der Kirche. So gehören Kirchenmusikgeschichte,<br />

Liturgik und Theologische Information zu den Ausbildungsfächern.<br />

Wer dann weiterstudiert, legt im Anschluss nach einem dann vierjährigen Studium<br />

an einer Kirchenmusikschule oder einer Musikhochschule die B-Prüfung<br />

ab. Sie qualifiziert den Musiker für den hauptberuflichen Dienst. In der Regel ist<br />

dies ein Zwischenschritt auf dem Weg zur Prüfung als A-Musiker, für den die<br />

Regelstudienzeit vier bis sechs Jahre umfasst. Ein so ausgebildeter Musiker ist<br />

qualifiziert für den kirchenmusikalischen Dienst an Hauptkirchen mit den<br />

Schwerpunkten Chorarbeit und Orgelspiel. Ein solcher Kirchenmusiker ist also<br />

sowohl als Organist als auch als Chorleiter und Musikpädagoge gefordert.<br />

Soweit die Theorie. In der Praxis ist die Beschäftigung der Organisten oder Kirchenmusiker<br />

oft von finanziellen Zwängen begleitet. Stellen werden herabgestuft<br />

oder mit Honorarvertragskräften besetzt. Wobei natürlich nicht ausgeschlossen<br />

ist, dass diese sich mit Kreativität und Engagement in ihrer Gemeinde<br />

engagieren.<br />

Birgit von Brandis<br />

„Versäume keine Gelegenheit, dich auf der Orgel zu üben.<br />

Es gibt kein Instrument, das am Unreinen und Unsauberen im<br />

Tonsatz wie im Spiel alsogleich Rache nähme als die Orgel.“<br />

24<br />

Robert Schumann in „Musikalische Haus- und Lebensregeln“

Unser Organist Andreas Bronnmann –<br />

ein Werdegang im Überblick<br />

Frage: Wie fing es eigentlich an mit dem Interesse für Musik?<br />

Bronnmann: Musik mache ich eigentlich, solange ich denken kann. Mein Vater<br />

spielte Akkordeon, das hat mich damals stark beeindruckt. Mit<br />

vier Jahren bekam ich mein erstes eigenes Kinderakkordeon, das<br />

ich heute noch besitze. Meine Brüder und ich lernten Musik spielerisch<br />

und spielten Melodica, Glockenspiel, Akkordeon, Schlagwerk,<br />

Harmonium oder Heimorgel.<br />

Frage: Wann war für Dich klar, dass Du Berufsmusiker werden wolltest?<br />

Bronnmann: Ich hatte in Dirk Zylsdorf einen ziemlich guten Schlagzeuglehrer<br />

gefunden. Dirk ermutigte mich, Musik mit Schwerpunkt Schlagzeug/Percussion<br />

zu studieren und eröffnete mir damit völlig<br />

neue Horizonte. So kam zum ersten Mal der Gedanke auf, dass<br />

aus meiner Leidenschaft ein Beruf werden könnte.<br />

Frage: Dann wäre aus dir ja fast ein Schlagzeuger geworden!<br />

Bronnmann: Das bin ich ja auch. Schon vor dem Studium habe ich in verschiedenen<br />

Formationen besonders im Jazz gespielt. Man ist ja als Musiker<br />

auch ständig im „Werden“ und nie fertig.<br />

Frage: Wie bist Du denn zur Kirchen -<br />

musik und zur Orgel gekommen?<br />

Bronnmann: Da gab es für mich ein regelrechtes<br />

„Schlüsselerlebnis“. Ich<br />

hörte die „Toccata“ (BW565)<br />

von Johann Sebastian Bach<br />

im Radio. Die war auch in<br />

der guten und vielseitigen<br />

Schallplattensammlung meiner<br />

Eltern enthalten. Schon<br />

als Kind hatte ich sie häufig<br />

gehört, jetzt, als Jugendlicher,<br />

wollte ich sie unbedingt spielen.<br />

Hochmotiviert übte ich<br />

viele Stunden, bis ich sie beherrschte.<br />

Und jetzt wusste<br />

ich auch: Ich werde Organist.<br />

Foto: Horst Kay<br />

25

So kam ich zu Hans-Dietrich Ott in Flintbek, der mich auf die Aufnahmeprüfung<br />

an der Musikschule vorbereitete. Das bedeutete<br />

zwei Jahre lang viele Stunden tägliches Üben der Fächer Klavier,<br />

Orgel, Gesang und Musiktheorie. In Hamburg studierte ich dann<br />

elf Semester Kirchenmusik und schloss das Studium mit der<br />

B-Prüfung ab. Nach dem Studium blieb ich als freischaffender<br />

Künstler, Organist, Pianist und Lehrer zunächst in Hamburg und<br />

seit jetzt schon zehn Jahren bin ich Organist in <strong>Flemhude</strong>.<br />

Frage: Was ist Dir für die nächste Zeit wichtig?<br />

Bronnmann: Also erst einmal freue ich mich als Organist natürlich sehr auf die<br />

neue Orgel. Und ich freue mich auf eine gute, fruchtbringende<br />

Zusammenarbeit mit den Orgelbauern, die ja auch Künstler sind,<br />

auf eine gegenseitige Inspiration, damit etwas großes, kreatives<br />

Neues entstehen kann : Soli Deo Gloria!<br />

26<br />

Die Fragen stellte Birgit von Brandis<br />

Foto: Horst Kay

Von <strong>Flemhude</strong>r Orgeln und Organisten<br />

„Alles zum Ruhm des dreimalbesten Gottes“.<br />

Mit diesem Bekenntnis beginnt der Text,<br />

der den ersten Beleg für das Vorhandensein<br />

einer Orgel in der <strong>Flemhude</strong>r Kirche enthält.<br />

Eindrucksvoll ist diese historische Quelle<br />

schon äußerlich: Es ist die große holzgeschnitzte<br />

Stiftungstafel, die auf der Rückseite<br />

des Altars hängt und seit 1685 in lateinischer<br />

Sprache die bedeutenden Stiftungen des<br />

„unvergleichlichen Patrons“ Hans Henrich v.<br />

Kielmansegg für die <strong>Flemhude</strong>r Kirche<br />

preist. Die „Freigebigkeit“ des auf Quarnbek<br />

wohnenden Patrons ermöglichte nicht nur<br />

die Aufstellung des beeindruckenden barokken<br />

Altars, sondern auch die Anschaffung<br />

einer „wohlklingenden Orgel“.<br />

Die Vermutung, dass es bis 1685 in der <strong>Flemhude</strong>r<br />

Kirche keine Orgel gegeben hat, lässt<br />

Foto: Horst Kay<br />

sich nicht durch lokale Quellen stützen, ist<br />

aber nicht ohne historische Basis. Experten<br />

machen deutlich, dass zwar schon im 13./14. Jahrhundert Orgeln zur Ausschmückung<br />

der Liturgie erklangen, belegt aber nur für damals bedeutende Kirchen.<br />

Wenn es in einer Kirche keine Orgel gab, sind dafür nicht nur Kosten- und<br />

Platzgründe ausschlaggebend gewesen, sondern die katholische Messe war und<br />

ist stark auf den Altarraum konzentriert, so dass es zur Hervorhebung des liturgischen<br />

Geschehens genügte, im Chorbereich eine Kleinorgel (Positiv/Regal) zu<br />

haben – so vielleicht auch in <strong>Flemhude</strong>.<br />

Nach Einführung der Reformation (1526/27) rückte auch in <strong>Flemhude</strong> die Wortverkündigung<br />

in den Mittelpunkt des Gottesdienstes, weshalb eine Kanzel und<br />

Kirchenbänke angeschafft wurden und der Gemeindegesang ein wichtiges Element<br />

wurde im Sinne der aktiven Einbeziehung der Gemeinde in das gottesdienstliche<br />

Geschehen (allgemeines Priestertum!).<br />

So wie erst 1685 der vorreformatorische Altar ersetzt wurde, ist zu vermuten,<br />

dass auch die kirchenmusikalische Ausstattung aus der vorreformatorischen<br />

Zeit bestehen blieb – zumal die <strong>Flemhude</strong>r Kirche im 16./17. Jahrhundert<br />

immer baufälliger geworden war „wegen Alters und böser Zeiten“, wie es auf<br />

der Stiftertafel heißt.<br />

Deshalb ist anzunehmen, dass Pastor Hohenholz (1680 bis 1692 in <strong>Flemhude</strong><br />

und sehr wahrscheinlich der Verfasser des Textes auf der Stiftungstafel und selber<br />

Stifter des schönen Kronleuchters) der erste war, der bei der Gestaltung des<br />

27

Gottesdienstes das liturgische Orgelspiel auf dem neuen Instrument einbeziehen<br />

konnte. Vielleicht erklang auch in <strong>Flemhude</strong> zunächst der Gemeindegesang<br />

und das Orgelspiel nur wechselweise zum Lobe Gottes, denn die uns vertraute<br />

Begleitung des Gesangs durch die Orgel soll erst im 18. Jahrhundert üblich geworden<br />

sein. Der großzügige Gönner der <strong>Flemhude</strong>r Kirche, H.H. v. Kielmansegg,<br />

konnte sich nur kurze Zeit an der Orgelmusik in „seiner“ Kirche erfreuen, denn<br />

er verstarb mit nur 49 Jahren 1686 auf Quarnbek.<br />

Die Orgel war, wie ab dem 17. Jahrhundert üblich, an der Westwand der Kirche<br />

errichtet worden – auch das eine nachreformatorische Entwicklung. Das war im<br />

Falle der <strong>Flemhude</strong>r Kirche durchaus problematisch, denn diese Seite der Kirche<br />

stand dem Wetter ausgesetzt unmittelbar über dem Ufer des großen <strong>Flemhude</strong>r<br />

Sees. Mehrfach musste das Mauerwerk repariert, teils sogar erneuert<br />

werden. Weil auch noch das Kirchendach undicht geworden war, musste die<br />

Orgel bereits 1741/42 überarbeitet werden (Orgelbauer Puck). Schon 1779<br />

waren wieder Reparaturen notwendig (Orgelbauer Mittelhäuser).<br />

1828 wurde nicht nur die abgesackte Orgelempore erneuert und vergrößert,<br />

sondern die „trefflich construirte“ Orgel im Rahmen einer Innenrenovierung<br />

der Kirche auf zwei Manuale und 18 Register erweitert. Zum Lob und Ruhme<br />

„des dreimalbesten Gottes“ erklang das Instrument aber nur noch bis 1835.<br />

Dann verstummte die Orgelmusik in der <strong>Flemhude</strong>r Kirche, denn die zur Zahlung<br />

verpflichteten Besitzer der zur <strong>Kirchengemeinde</strong> gehörenden Güter zögerten<br />

die Entscheidung für den kostenträchtigen <strong>Orgelneubau</strong> hinaus.<br />

Auch die gelobte <strong>Flemhude</strong>r Orgel hätte ohne Organisten nicht zum Lobe Gottes<br />

erklingen können. Im ältesten erhaltenen Kirchenbuch (ab 1692) werden<br />

bereits in den allgemeinen Ausführungen zu den Amtshandlungen auch die<br />

Aufgaben des Organisten beschrieben, z.B. bei Hochzeits- und Beerdigungs -<br />

zeremonien. 1693 wird der <strong>Flemhude</strong>r Organist, leider nicht namentlich, im Zusammenhang<br />

mit einer Konfimandin genannt, die vermutlich „bey dem Hen<br />

Organisten alhier“ in Stellung war. Ab 1698 aber sind etliche Namen von Organisten<br />

dokumentiert, z.B. durch Eintragungen zum Tode der „Frau Organistin“<br />

oder von Kindern des Ehepaares.<br />

Durch diese Quelle wissen wir auch, dass der Organist Johann Stolley die <strong>Flemhude</strong>r<br />

Orgel von 1698 bis zu seinem Tode 1728 gespielt hat. Begraben wurde er<br />

in der Kirche, wie schon seine zweite Ehefrau, die wenige Wochen vor ihm gestorben<br />

war. In der Kirche, genauer unter der Orgelempore, fand auch der<br />

Nachfolger im Organistenamt, Jürgen Kückelhahn, 1775 seine letzte Ruhe.<br />

Von Kückelhahn heißt es: Er versah „seinen Dienst ordentlich, verreiste selten,<br />

ehrte den Pfarrer gebührend, ging nicht ins Wirtshaus, hatte keine anderen Las -<br />

ter an sich, lebte friedlich mit den Ortsansässigen und seiner Frau…“ (zitiert<br />

nach Clausen, J. P., S.33).<br />

Weniger „gerühmet“ wurde vermutlich zumindest von den eingepfarrten Gütern<br />

der Organist Thomas Carstens, der bis 1814 die <strong>Flemhude</strong>r Orgel spielte.<br />

28

Bitterlich beklagte er sich immer wieder<br />

über den erbärmlichen Zustand<br />

des Organistenhauses, das nur noch<br />

ein „zusammengeflickter Kasten“ war.<br />

Sein Nachfolger im Amt wurde 1814<br />

Johann Hildebrandt. Mit diesem begann<br />

für die <strong>Flemhude</strong>r Organisten<br />

eine neue Ära: Sie wurden durch staatliche<br />

Verfügung zugleich offiziell die<br />

Lehrer der Kinder im Schuldistrikt der<br />

Foto: Archiv <strong>Kirchengemeinde</strong> <strong>Flemhude</strong><br />

Dörfer Quarnbek, <strong>Flemhude</strong> und Achterwehr.<br />

Vorher hatten die Organisten nur Privatunterricht erteilt. Diese Ämterverknüpfung<br />

bestand offiziell bis 1912; aber noch bis ca. 1946 übten die <strong>Flemhude</strong>r<br />

Lehrer das kirchliche Amt nebenbei aus. So verwundert es nicht, dass zum<br />

Beispiel 1887 in der Stellenausschreibung für die „Küster-, Organisten- und Lehrer-Bedienung<br />

in <strong>Flemhude</strong>“ nicht nur darauf hingewiesen wird, dass ohne<br />

zusätzliche Vergütung Turnunterricht erteilt und die Schulräume geheizt werden<br />

müssen, sondern auch der Kirchenchor zu leiten sei und die Fähigkeit zum<br />

Orgelspiel und Gesangsunterricht nachgewiesen werden müsse.<br />

Der bereits erwähnte Johann Hildebrandt war der Organist, in dessen Amtszeit<br />

die v. Kielmanseggsche Orgel 1835 nach 150 Jahren endgültig verstummte. Dieses<br />

Instrument - sehr wahrscheinlich mit dem typischen hellen, durchsichtigen<br />

Klang der einzelnen Stimmen einer Barockorgel – wurde schließlich bei der bekannten<br />

Firma Marcussen & Reuter (seit 1830 in Apenrade ansässig) in Zahlung<br />

gegeben und ein <strong>Orgelneubau</strong> beauftragt. In der Werkliste der heutigen Orgelbaufirma<br />

Marcussen & Sohn ist diese <strong>Flemhude</strong>r Orgel 1838 als Nummer 19 aufgeführt.<br />

Das zweimanualige Instrument wurde zu Neujahr 1841 eingeweiht.<br />

Zeittypisch erklang nun in der <strong>Flemhude</strong>r Kirche eine damals moderne romantische<br />

Orgel, deren Stimmen symphonisch verschmelzen. Ein solcher weicher,<br />

warmer Klang wurde als weit schöner empfunden als der inzwischen als<br />

„scharf“ abgelehnte der Barockorgeln.<br />

Der ehemalige <strong>Flemhude</strong>r Pastor Kobold, zugleich selber Kirchenmusiker,<br />

merkt in seiner grundlegenden Beschreibung der <strong>Flemhude</strong>r Kirche unüberhörbar<br />

kritisch an: „Vermutlich versuchte man keine Reparatur, weil das Werk dem<br />

veränderten Geschmack (Romantik!) nicht mehr entsprach. Lieber wollte man<br />

eine der „modernen“ Orgeln, mit denen damals gerade Marcussen unser Land<br />

überschwemmte“ (S.47, Fußnote e).<br />

Dazu passt, dass der <strong>Flemhude</strong>r Pastor Johann Diedrich Kähler 1869 bei seinem<br />

Wechsel nach Kirchbarkau zumindest einen vertrauten Orgelklang hörte, denn auch<br />

dort stand seit 1852 eine noch heute erhaltene Marcussen-Orgel. Auch als das <strong>Flemhude</strong>r<br />

Pastorenehepaar Baumgarten die Pfarrstelle in Siebenbäumen übernahm,<br />

fanden sie dort eine inzwischen restaurierte Marcussen-Orgel vor, gebaut 1890.<br />

29

Die für <strong>Flemhude</strong> festgelegte Verbindung von Organisten- und Lehreramt war<br />

zwar finanziell gegenüber einer reinen Lehrerstelle von Vorteil, aber für manchen<br />

der Amtsinhaber war die zusätzliche „kirchliche Mühewaltung“, wie der Lehrer<br />

und Organist Nicolai Lähndorf (von 1888 bis 1910 hier aktiv) beklagte, sehr belastend,<br />

denn auch er war durch das Organistenamt stets angebunden. Probleme ergaben<br />

sich mit Organisten, wenn diese trotz entsprechender Zeugnisse das Orgelspiel<br />

doch nicht zur Zufriedenheit beherrschten. Einer hatte die Marcussen-Orgel<br />

innerhalb eines Jahres durch Unkenntnis und Nachlässigkeit regelrecht verdorben.<br />

Im Ersten Weltkrieg mussten auch in <strong>Flemhude</strong> die zinnernen Orgelpfeifen zum<br />

Einschmelzen an die Rüstungsindustrie abgegeben werden. Lobend hob der damalige<br />

Pastor Harmsen in diesem Zusammenhang 1917 die Musikalität eines<br />

Vertretungslehrers hervor, der sogar die nun verstümmelte <strong>Flemhude</strong>r Orgel<br />

ausgezeichnet spielte.<br />

Weil Pastoren und Organisten eigentlich darauf angewiesen sind, gut zusammenzuwirken,<br />

wenn Wortverkündigung und Kirchenmusik gemeinsam das<br />

gottesdienstliche Geschehen bereichern sollen, ist bemerkenswert, dass in <strong>Flemhude</strong><br />

ein Pastor etliche Jahre unter dem unprofessionellen Orgelspiel geradezu<br />

litt, vermutlich auch mancher der Gottesdienstbesucher. Dieser Pastor betrachtete<br />

den damaligen Organisten als ein schweres Erbe, das seine Vorgänger ihm<br />

hinterlassen hatten. Ohne einen begabten Organisten kann auch eine wohlklingende<br />

Orgel nicht beeindrucken.<br />

Ab 1966 wurde die <strong>Flemhude</strong>r Marcussen-Orgel nach und nach erneuert und<br />

erweitert, offenbar nicht immer fachgerecht. Inzwischen lohnt sich nach Meinung<br />

von Experten eine Reparatur bzw. Restaurierung dieser Orgel aus dem 19.<br />

Jahrhundert finanziell nicht mehr. Den ansprechenden Prospekt der Orgel wird<br />

man hoffentlich erhalten und in einen <strong>Orgelneubau</strong> integrieren können, sozusagen<br />

als Ausdruck der Verbundenheit mit der Geschichte der <strong>Flemhude</strong>r Orgeln<br />

und Organisten. Möge auch die künftige, dritte Orgel in der <strong>Flemhude</strong>r Kirche<br />

„zum Ruhm des dreimalbesten Gottes“ erklingen.<br />

Gerlind Lind<br />

Verwendete Quellen:<br />

Baumgarten, U.H. (Hrsg.): Das älteste <strong>Flemhude</strong>r<br />

Kirchenbuch von 1692 bis 1733, <strong>Flemhude</strong>r<br />

Quellen Band 1, 1993<br />

Berendonk, G., Wiegand, A., Baumgarte, U.:<br />

Kurioses aus den <strong>Flemhude</strong>r Kirchenbüchern,<br />

<strong>Flemhude</strong>r Hefte 4, 1992<br />

Clausen, P. J.: Illustrierte Ahnenliste (Entwurf<br />

im Archiv der AG Dorfchronik Quarnbek und<br />

überarbeitet im Internet)<br />

30<br />

Kobold, H.: Die St. Georg- und Mauritius-Kirche<br />

in <strong>Flemhude</strong>, <strong>Flemhude</strong>r Hefte 1, 1989/90<br />

Lind, G.: „O selige Zeiten der Schulmeisterei“<br />

– Historisches aus den Schulen Stampe und<br />

<strong>Flemhude</strong> von 1692 bis 1918, <strong>Flemhude</strong>r Hefte<br />

10, 1998<br />

Lind, G.: „Das Gesicht der Schule ist immer<br />

das Spiegelbild des Dorfes“ – Historisches aus<br />

den Schulen Stampe und <strong>Flemhude</strong> von 1919<br />

bis 1961/64, 2001<br />

Marcussen & Son: Werkliste unter<br />

www.marcussen-son.dk

Kleine Orgelgeschichte<br />

Um 246 v. Chr. baute in Alexandria (heute Ägypten) der griechische Ingenieur<br />

Ktesibios den Vorläufer der heutigen Orgel, genannt Hydraulis. Eine Metallglocke<br />

wird in einen mit Wasser (griech.: Hydor) gefüllten Behälter gedrückt, so<br />

dass die dort verdichtete Luft (der Orgelbauer spricht von Wind) über einen Mechanismus<br />

etwa sieben Blasinstrumente erklingen lässt, die von gleicher Bauart,<br />

aber unterschiedlicher Tonhöhe sind. Das Blasinstrument mit vermutlich einfachem<br />

Rohrblatt hieß Aulos, war in der Antike weit verbreitet und klang etwa<br />

wie eine Schalmei. Ihre Ansteuerung erfolgte über grobe Hebel, die gezogen<br />

oder gedrückt wurden.<br />

In Persien sollen solche Orgeln als militärische Signalinstrumente verwendet<br />

worden sein, im antiken Rom dürften sie das grausige Treiben der Gladiatorenkämpfe<br />

in den Arenen untermalt haben. Das Instrument geriet in Vergessenheit,<br />

wohl auch deshalb, weil das christianisierte Rom die Erinnerung an solche heidnischen<br />

Volksbelustigungen tilgen wollte. Mitte des 8. Jh. gelangte eine Orgel als<br />

Gastgeschenk des oströmischen Kaisers Konstantin (Byzanz) an den Hof des<br />

Frankenkönigs Pippin den Kurzen. 824 wird von einer Orgel im Aachener Münster<br />

berichtet, Canterburry und Rom folgen im 10. Jh., Lübeck 1259 und Neumünster<br />

etwa 1280.<br />

Die Windversorgung der Wasserorgeln war zwar sehr effizient, der Mechanismus<br />

aber störanfällig. Er wurde wohl bald durch Blasebälge ersetzt, wie sie z. B.<br />

bei Schmieden gebräuchlich waren. Die groben Hebel wandelten sich zu Tasten.<br />

Das für die Orgel so charakteristische Pedal entstand vermutlich aus Faden -<br />

schlaufen, welche an den Tasten angebracht waren, um lange Töne mit dem Fuß<br />

zu halten. Das gleichfalls charakteristische Vorhandensein mehrerer Manuale<br />

entstand aus der Zusammenführung der Tastatur der großen Orgel (für das<br />

brausende Spiel zum Eingang und Ausgang) und der kleinen Orgel zu Begleitaufgaben,<br />

entweder auf Brusthöhe (daher Brustwerk) oder im Rücken des Organisten<br />

(Rückpositiv) an jetzt einer Stelle. Orgeln im heutigen Sinne gibt es in Kirchen<br />

seit etwa 1400, kleine Orgeln ohne Pedal (Positive) waren verbreitete<br />

Hausinstrumente, tragbare Orgeln (Portative) wurden als Prozessionsinstrument<br />

genutzt.<br />

Die christliche Kirche hat sich immer zum musizierten Lobe Gottes bekannt (anders<br />

als der Islam), allerdings war etwa bis zur Jahrtausendwende nur die<br />

menschliche Stimme wertvoll genug, Gott zu preisen. Deshalb kennt auch die<br />

orthodoxe Kirche keine Instrumentalmusik. In Synagogen finden sich Orgeln<br />

wohl seit Anfang des 19. Jahrhunderts.<br />

31

Ohne Zweifel war die Orgel (natürlich von ihrer Größe abhängig) das lauteste<br />

Instrument überhaupt und konnte leicht mit dem vollbesetzten Orchester mithalten.<br />

Neudeutsch gesagt: Zum Volldröhnen – statt Disco – ab in die Kirche. Im<br />

19. Jh. allerdings wurden Lautstärke und dynamische Bandbreite oft auf Kosten<br />

des Farbenreichtums und des nuancierten Anschlages erkauft. In Konzertsälen<br />

werden Orgeln oftmals zur größten Klangsteigerung eingesetzt, zum Beispiel.<br />

beim Eingangschor „Veni, Creator Spiritus“ der 8. Symphonie Gustav Mahlers,<br />

uraufgeführt 1910 in München. Die Orgel der Jahrhunderthalle in Breslau verfügte<br />

1913 über 200 Register (eine übliche mittlere Kirchenorgel hat derer heute<br />

15 bis 40), und die größte spielbare Orgel der Welt befindet sich in einem Kaufhaus<br />

in Philadelphia (USA), wo nach einer Erweiterung 1940 374 Register<br />

klingen können. Orgeln wurden z. T. geradezu industriell gefertigt. Als Reflex<br />

dieser zeittypischen Gigantomanie wendete sich die Orgelbewegung (in<br />

Deutschland seit 1925, besonders Albert Schweitzer und Hans Henny Jahnn)<br />

mehr dem kunsthandwerklichen Orgelbau zu, Klangideal war das des Barock.<br />

Heute werden wieder vermehrt Klangideale romantischer Orgeln berücksichtigt.<br />

Im frühen Mittelalter diente die Orgel also der exclusiven Prachtentfaltung<br />

weltlicher Macht. Dieses Insignium wurde von der Kirche übernommen, eine<br />

auch einschüchternde Wirkung gerne in Kauf nehmend. Die Orgel ist aber auch<br />

leise spielbar und ermöglicht wie kein anderes von einem einzelnen Menschen<br />

gespieltes Instrument, Klänge introvertiertester Abgeschiedenheit darzustellen,<br />

wovon unzählige Orgelwerke bedeutender Komponisten zeugen. Weil die<br />

Orgel beliebig lange Töne erzeugen kann, ist sie besonders zur Darstellung feinster<br />

polyphoner Musik (Fugen) geeignet.<br />

Charakteristisch für den Orgelklang ist die durch ihre Pfeifen produzierte Obertonreihe,<br />

welche klanglich-physikalisch mathematischen Gesetzen folgt und so<br />

ein Sinnbild des Kosmos als geordnete Schöpfung ist. Die Vielfalt der Pfeifen<br />

und Register ist aber auch Abbild der Vielfalt der Schöpfung, auch der zum orgelbegleiteten<br />

Gotteslob versammelten Gemeinde. Dieser liturgischen Aufgabe<br />

wegen werden Orgeln vor dem gottesdienstlichen Gebrauch geweiht. Charles<br />

Marie Widor (1844 – 1937), Organist in Paris, Schöpfer der berühmten Toccata<br />

der 5. Orgelsymphonie und Lehrer Albert Schweitzers, sagt: Orgelspielen heißt<br />

einen mit dem Schauen der Ewigkeit erfüllten Willen offenbaren.<br />

32<br />

Reinfried Barnett,<br />

Kreiskantor des Kirchenkreises Altholstein Bezirk Nord

Warum spende ich für die neue Orgel?<br />

Stimmen aus der Gemeinde<br />

Als ich kürzlich einen runden Geburtstag gefeiert habe, bat ich meine Gäste anstelle<br />

von Geschenken um eine Spende für den Neubau der <strong>Flemhude</strong>r Orgel.<br />

Dabei ist eine beträchtliche Summe zusammengekommen, die meine Frau und<br />

ich noch aufgestockt haben. Damit wollten wir unsere Verbundenheit zu unserer<br />

Kirche und unserer Gemeinde zum Ausdruck bringen.<br />

Diethelm und Ingeburg Schiemann, Achterwehr<br />

Ich spende für die neue Orgel,<br />

weil die Kirchenmusik in unserer <strong>Flemhude</strong>r Kirche lebendig bleiben soll und<br />

ein schöner Orgelklang den Chor und andere Musiker „beflügelt“.<br />

Es gibt schon Ideen für Orgelmusiken und Duo-Konzerte mit guten Solisten,<br />

z.B. für Gesang und Orgel.<br />

Der <strong>Flemhude</strong>r Kirchenchor freut sich zudem auf die vergrößerte Orgelempore<br />

mit ausreichend Stehplatz für alle.<br />

Darum unterstütze ich dieses Projekt.<br />

Ute Berger, <strong>Flemhude</strong><br />

Weil ich persönlich gerne etwas zur Finanzierung unseres Orgelbaus beitragen<br />

möchte.<br />

Maren Osbar, Rajensdorf<br />

Die Anschaffung einer Orgel ist ein Großprojekt, wohl vergleichbar mit einem<br />

Hausbau, und aus dem Etat der <strong>Flemhude</strong>r <strong>Kirchengemeinde</strong> unmöglich zu<br />

stemmen.<br />

Bei Durchsicht der interessanten gelben „Nachricht aus der <strong>Kirchengemeinde</strong><br />

<strong>Flemhude</strong>“ ist für mich immer wieder auffallend, wie viele Menschen sich uneigennützig<br />

für andere engagieren, um ein gutes Zusammenleben in unserer <strong>Kirchengemeinde</strong><br />

zu gewährleisten. So ist auch der <strong>Orgelneubau</strong> meines Erachtens<br />

nur möglich, wenn sich viele nach ihren Möglichkeiten finanziell beteiligen.<br />

Als Melsdorfer Ortschronist bin ich bemüht, Unterlagen und Materialien aus<br />

der Vergangenheit – und damit Altes - für die Zukunft zu bewahren. Deshalb<br />

spende ich für einen <strong>Orgelneubau</strong> aus Überzeugung und – so denke ich – bestimmt<br />

auch im Sinne meines geschätzten Großvaters Paul Dornbusch sen.<br />

(1869-1959), der Musiklehrer in Melsdorf war und von dem auch ich als „notleidender“<br />

Jugendlicher zum Wochenende immer einmal wieder eine kleine<br />

„Spende“ erhielt.<br />

Rolf Dornbusch, Melsdorf<br />

33

Ich spende für den Neubau unserer Kirchenorgel, da ich gerne einen Beitrag für<br />

unser Gemeindeleben leiste und auch den kommenden Generationen die Möglichkeit<br />

einer klangvollen Orgel geben möchte.<br />

Claas S. Schmidt, Melsdorf<br />

Seit unserer Kindheit leben wir in der <strong>Kirchengemeinde</strong> <strong>Flemhude</strong>. In der Feldsteinkirche<br />

haben wir gelacht und geweint. Der Klang der Orgel hat uns in vielen<br />

glücklichen, aber auch in traurigen Momenten begleitet. Das möchten wir in<br />

Zukunft nicht missen, und darum unterstützen wir die <strong>Kirchengemeinde</strong> bei<br />

der Anschaffung einer neuen Orgel durch eine Spende.<br />

Regina und Wolfgang Staschull, Strohbrück<br />

S p e n d e n a u f r u f<br />

Der Neubau unserer <strong>Flemhude</strong>r Orgel ist eine große Herausforderung und erfordert<br />

eine gewaltige finanzielle Kraftanstrengung. Tragen auch Sie zum Gelingen<br />

des Projektes bei<br />

mit der Übernahme einer oder mehrerer Orgelpfeifen-Patenschaft(en)<br />

mit dem Verschenken einer Orgelpfeifen-Patenschaft<br />

mit einer einfachen Spende ohne Gegenleistung<br />

Jeder noch so geringe Betrag ist willkommen. Die Spenden sind steuerlich absetzbar.<br />

Die Spender erhalten eine Spendenbescheinigung.<br />

Der <strong>Kirchengemeinde</strong>rat<br />

34<br />

S P E N D E N K O N T O<br />

Kirchenkreis Altholstein<br />

EDG Kiel<br />

Konto 11991<br />

BLZ 210 60237<br />

Verwendungszweck:<br />

RT 3300<br />

<strong>Orgelneubau</strong> <strong>Flemhude</strong>

Spendenzusage<br />

Patenschaft<br />

❍ Ich übernehme eine Orgelpfeifen-Patenschaft zum Preis von<br />

❍ 50 € ❍ 100 € ❍ 200 € ❍ 500 €<br />

❍ Ich wünsche den Ton ............ aus dem Register ............<br />

❍ Ich habe keine Wunsch-Orgelpfeife. Bitte weisen Sie mir eine Pfeife zu,<br />

die dem von mir genannten Preis entspricht.<br />

❍ Folgender Name soll in die Patenschafts-Urkunde eingetragen werden:<br />

..............................................................................................................................<br />

Spende<br />

❍ Ich spende der <strong>Kirchengemeinde</strong> <strong>Flemhude</strong> für die neue Orgel einen Betrag<br />

in Höhe von<br />

....................... €<br />

Mit der Veröffentlichung meines Namens im Gemeindebrief bin ich<br />

einverstanden/nicht einverstanden*).<br />

Die Spende ist steuerlich absetzbar. Sie erhalten von uns eine Spendenbescheinigung.<br />

...................................................................<br />

Name/Vorname<br />

...................................................................<br />

Straße/Hausnummer<br />

...................................................................<br />

Postleitzahl/Ort<br />

...................................................................<br />

Telefon/Email<br />

...................................................................<br />

Datum/Unterschrift<br />

Bitte senden/faxen Sie die ausgefüllte Spendenzusage an:<br />

<strong>Kirchengemeinde</strong> <strong>Flemhude</strong> - Kirchkamp 1 - 24107 Quarnbek-<strong>Flemhude</strong><br />

Tel. 04340-8164 Fax 04340-9031<br />

Bankverbindung siehe Nebenseite<br />

*) Nichtzutreffendes bitte streichen<br />

35