El Golfo, El Hierro, 12 - ACEC. Viera y Clavijo

El Golfo, El Hierro, 12 - ACEC. Viera y Clavijo

El Golfo, El Hierro, 12 - ACEC. Viera y Clavijo

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

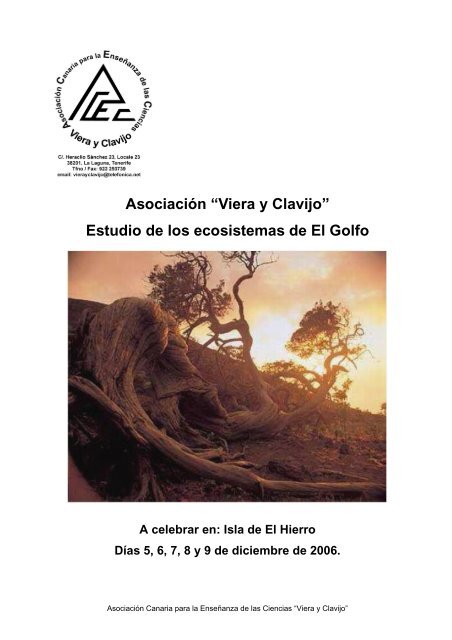

Asociación “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”<br />

Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong><br />

A celebrar en: Isla de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong><br />

Días 5, 6, 7, 8 y 9 de diciembre de 2006.<br />

Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”

Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />

2<br />

Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”

3<br />

Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />

Índice:<br />

Índice: . . . . . . . . . . 1<br />

Programa del desarrollo de las actividades: . . . . . 3<br />

Listado de asistentes al curso: . . . . . . 4<br />

Preámbulo. . . . . . . . . . 5<br />

<strong>El</strong> 'finisterrae' canario . . . . . . . . 5<br />

La isla de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> . . . . . . . . 8<br />

Geología . . . . . . . . . 9<br />

Flora y fauna . . . . . . . . . 9<br />

Historia y cultura . . . . . . . . 10<br />

Municipios . . . . . . . . . 11<br />

Economía . . . . . . . . . <strong>12</strong><br />

Espacios protegidos . . . . . . . . <strong>12</strong><br />

Restos arqueológicos . . . . . . . . 13<br />

Gastronomía . . . . . . . . . 14<br />

<strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> a través de la cartografía (1588-1899) . . . . 15<br />

Introducción . . . . . . . . . 15<br />

La isla de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> . . . . . . . . 16<br />

Geología de la isla de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> . . . . . . . 23<br />

Evolución del Atlántico Norte oriental africano (ANOA) . . . . 23<br />

Flora y vegetación herreña . . . . . . . 25<br />

Clima . . . . . . . . . . 25<br />

Flora . . . . . . . . . . 25<br />

Laurisiva de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> . . . . . . . . 26<br />

La Sabina . . . . . . . . . 27<br />

Biología . . . . . . . . . . 27<br />

Historia y usos . . . . . . . . . 27<br />

Cultivo . . . . . . . . . . 28<br />

Espacios protegidos . . . . . . . . 29<br />

Tibataje, la morada del gigante . . . . . . . 29<br />

Parque Rural de Frontera, los sonidos del silencio . . . . . 29<br />

Roques de Salmor . . . . . . . . 31<br />

Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”

Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />

Las Playas . . . . . . . . . 32<br />

Ventejís . . . . . . . . . . 33<br />

4<br />

Lugares de interés . . . . . . . . 36<br />

Garoé . . . . . . . . . . 36<br />

Santuario de Nuestra Señora de los Reyes . . . . . 36<br />

<strong>El</strong> Sabinar . . . . . . . . . 37<br />

<strong>El</strong> Lajial . . . . . . . . . . 38<br />

Pozo de la Salud . . . . . . . . . 38<br />

Guinea . . . . . . . . . . 39<br />

<strong>El</strong> faro de Orchilla . . . . . . . . 40<br />

La hierba pastel . . . . . . . . . 42<br />

<strong>El</strong> lagarto gigante de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> . . . . . . . 49<br />

Crónica de la recuperación deuna especie en vías de extinción . . . 49<br />

<strong>El</strong> ciudadano cuervo . . . . . . . . 53<br />

<strong>El</strong> sabinar . . . . . . . . . 54<br />

Hemeroteca: . . . . . . . . . 58<br />

<strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> • Valverde • Sabinosa . . . . . . . 59<br />

<strong>El</strong> golfo • <strong>El</strong> Risco • Valverde . . . . . . . 70<br />

Las orchillas de Canarias . . . . . . . . 78<br />

Hace ya más de 26 años, Lasar decía . . . . . . 78<br />

Historia de la orchilla . . . . . . . . 79<br />

Mapa de la isla . . . . . . . . . 84<br />

Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”

5<br />

Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />

Programa del desarrollo de las actividades:<br />

Denominación de la Actividad: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />

Fecha de celebración: 5, 6, 7, 8 y 9 de diciembre de 2006.<br />

Duración total del curso: 30 horas<br />

Lugar de celebración: Isla de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong><br />

Programa:<br />

Martes 5 de diciembre:<br />

16:00h-Salida desde el aeropuerto de Los Rodeos con destino a <strong>El</strong> hierro<br />

17:20h-Recogida del grupo y traslado a frontera.<br />

19:00h-Presentación del curso y entrega de material.<br />

Miércoles 6 de diciembre:<br />

9:00h-Salida hacia Isora para recorrido y estudio de geología, formaciones<br />

vegetales, recursos hídricos y ecosistemas del Monumento Natural de las Playas.<br />

17:30h-Recogida del grupo en Las Playas y traslado a Frontera<br />

Jueves 7 de diciembre:<br />

9:00h-Salida hacia Mirador de La Peña para recorrido y estudio de geología,<br />

formaciones vegetales, recursos hídricos y ecosistemas del Risco de Tibataje.<br />

17:30h-Recogida del grupo en Las Puntas y traslado a Frontera.<br />

Viernes 8 de diciembre:<br />

9:00h-Salida hacia La Dehesa ( Santuario Virgen de los Reyes) para recorrido y estudio de<br />

geología, formaciones vegetales, recursos hídricos y ecosistemas de laderas de Sabinosa.<br />

17:30h-Recogida del grupo en Sabinosa y traslado a Frontera.<br />

Sábado 9 de diciembre:<br />

10:00h-Evaluación del curso.<br />

15:45h-Recogida del grupo y traslado aeropuerto.<br />

Ponentes:<br />

D. Lázaro Sánchez-Pinto Pérez-Andréu. Biólogo y conservador de botánica del Museo de la<br />

Naturaleza y el Hombre de S/C de Tenerife.<br />

D. Juan Montesino Barrera. Biólogo. Profesor del I. E. S. Manuel González Pérez, de La<br />

Orotava.<br />

D. Francisco La Roche Brier. Dr. en Biología.<br />

Coordinador:<br />

D. Luis López Beltrán.<br />

Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”

Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />

Listado de asistentes al curso:<br />

1. <strong>El</strong>adio Ferrera Goya.<br />

2. Carmen de la paz Coruña.<br />

3. Lourdes Hernández Pérez.<br />

4. Candelaria Sánchez-Toledo de Armas.<br />

5. Gema Domínguez Roldán.<br />

6. Mª Cristina Pérez Villar.<br />

7. Aida Acosta Trujillo.<br />

8. Ricardo Alvarado Quesada.<br />

9. Lourdes Tejera Rodríguez.<br />

10. Jesús Bravo Bethencourt.<br />

11. Jesús E. Mesa Alonso.<br />

<strong>12</strong>. Mª José Acosta Molina.<br />

13. Arminda Valido Suárez.<br />

14. Teresa Rodríguez Ferrer.<br />

15. Alicia Díaz Luis.<br />

16. Carmen Eugenio Baute.<br />

17. Francisca Eugenio Baute.<br />

18. Mª de los Ángeles Alemán Valls.<br />

19. Mª Dolores Guevara Espinosa.<br />

20. Loida Mora Mesa.<br />

21. Juan Pedro Hernández Hernández.<br />

22. Sandra Vogel Smidt.<br />

23. Victoria.<br />

24. Jesús.<br />

25. Enrique Moreno Batet.<br />

26. Marco A. Sepúlveda Santana.<br />

27. Iain Jacobs.<br />

28. Cristina González Benítez.<br />

29. Esther Quintero González.<br />

30. Clara Isabel Montesino Barrera.<br />

31. José Hernández Correa.<br />

32. Virginia Fernández Vergaz,<br />

33. Jesús Piñón Pérez<br />

34. Nieves Tabares Concepción<br />

6<br />

Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”

7<br />

Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />

Preámbulo<br />

<strong>El</strong> 'finisterrae' canario<br />

Cuando Cristóbal Colón se lanzó a las procelosas aguas del Océano Atlántico con el objetivo<br />

de descubrir un camino más corto hacia las Indias, tuvo su última referencia de la tierra hasta<br />

entonces conocida en un punto de luz situado en el extremo más occidental de la isla de <strong>El</strong><br />

<strong>Hierro</strong>. Era el faro de Orchilla. Por aquí, precisamente, todos los cartógrafos desde Ptolomeo<br />

hicieron pasar el meridiano cero. Orchilla y, por tanto, la isla de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> eran el fin del mundo,<br />

tras cuyo horizonte de agua sólo había monstruos y dragones dispuestos a devorar marineros<br />

temerarios.<br />

Sin embargo, el viaje de Colón transformó el conocimiento del mundo. <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> ya no era el<br />

punto final de los mapas, sino un simple punto y seguido. Poco a poco el faro dejó de ser lugar<br />

de referencia para naos y veleros, aunque su cariñosa luz siguiera brillando y aún sirva de<br />

guía para petroleros y grandes buques que pasan a su lado con indiferencia. Y la paulatina<br />

pérdida de importancia permitió a los ingleses arrebatarle allá por 1883 el meridiano cero y<br />

llevarlo a Greenwich, que les pillaba más cerca. Desde entonces, <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> ya no es la isla del<br />

meridiano ni el “finisterrae”, sino un punto más en la inmensidad del mundo. Pero en el faro de<br />

Orchilla, como en el resto de esta tierra, el viajero se sentirá como en el fin del mundo, por<br />

mucho que digan los mapas.<br />

Aquí no hay grandes hoteles, ni playas atestadas de gente tomando el sol, ni discotecas que<br />

hagan retumbar el firmamento en las noches de estío. En esta isla de 278 kilómetros<br />

cuadrados de extensión y origen volcánico reina la tranquilidad y se esconden numerosas<br />

maravillas de la Naturaleza. La tranquilidad la transmiten sus escasos 7.000 habitantes.<br />

Gentes que no saben de stress, que prefieren la charla sin prisa a la vorágine de la<br />

modernidad. Los más tienen un huertito con sus papas y su higuera. Otros miman un pequeño<br />

rebaño de cabras para conseguir algo de leche con la que hacer queso artesanal. Una calma<br />

que lo inunda todo, que se respira, y que termina embriagando al viajero.<br />

Las maravillas de la Naturaleza, sin embargo, hay que saber buscarlas, encontrarlas y<br />

disfrutarlas. Algunas las creó la fuerza telúrica, que se entretuvo en dibujar caprichosos<br />

paisajes de lavas retorcidas. Otras, las cinceló el viento, ese omnipresente viento que una<br />

veces impide el atraque de los ferrys en el diminuto puerto de la Estaca o el aterrizaje de los<br />

pequeños aviones en su aprendiz de aeropuerto. Un viento que barre la isla y golpea<br />

perennemente la cara del viajero. Un viento que rompe con quejidos y susurros el silencio que<br />

todo lo inunda.<br />

Precisamente, es el dios Eolo el culpable de ese prodigio que son los troncos retorcidos de las<br />

sabinas, esos dolidos árboles de aspecto lúgubre que encarados en la meseta al oeste de la<br />

isla son una prueba fehaciente de la dureza de esta tierra. Aunque también son los vientos, los<br />

alisios en concreto, los que consiguen dar vida a una tierra por la que el agua no discurre, sino<br />

que flota de modo natural en el aire de las cumbres y gotea por las hojas y las ramas de los<br />

árboles. Es lo que los técnicos llaman “lluvia horizontal”, esa maravilla de la Naturaleza que<br />

hace que las plantas extraigan el vital elemento de las nubes sin necesidad de aguaceros.<br />

Y esa maravilla es la que forjó la leyenda del Garoé, el árbol sagrado de los primitivos<br />

moradores de la isla, los bimbaches. Cuentan que el agua que recogían sus hojas podía dar<br />

de beber a los 1.000 habitantes que tenía la isla “y aún sobraba para dar de beber al ganado”.<br />

Cuando llegaron las tropas de la Corona de Castilla a someter la isla, los soldados se<br />

encontraron con el problema de no saber donde conseguir el vital liquido, ya que no había<br />

ríos. Los conquistadores veían abocadas al fracaso una tras otra sus expediciones y eran<br />

incapaces de descubrir el secreto de los bimbaches. Hasta que un apuesto oficial consiguió<br />

enamorar a la princesa Guarazoca y ésta le reveló el misterio del agua y el árbol sagrado.<br />

Aquel amor cambió el destino de los lugareños, que fueron finalmente sometidos. Ya no está<br />

Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”

Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />

8<br />

aquel legendario árbol, arrancado por un huracán en 1640, pero en el mismo lugar se levanta<br />

hoy un tilo de 15 metros de altura que, incluso antes de llegar, ya hace notar sus virtudes para<br />

condensar el agua de la bruma y escurrirla hasta las pocetas que los aborígenes excavaron a<br />

los pies del Garoé.<br />

La “lluvia horizontal” es también la responsable de que perviva en las partes altas de la isla el<br />

fayal-brezal, esa pequeña mancha boscosa de árboles pretéritos, milenarios, cuyas cortezas<br />

tapiza el musgo con descaro. Vestigio de un bosque que antaño fue mucho más espeso y<br />

frondoso, y que está aquí desde el Terciario, superviviente, no se sabe muy bien cómo, de las<br />

glaciaciones que lo borraron del resto de la Tierra.<br />

Pero la gran obra de la Naturaleza en esta isla es el <strong>Golfo</strong> que se dibuja en la costa del Norte.<br />

Hace unos 50.000 años, <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> sufrió un devastador seísmo que rompió la isla y precipitó<br />

hacia las profundidades marinas una parte de ella. Unos 300 kilómetros cúbicos de tierra y<br />

rocas se deslizaron hacia el mar y provocaron, según calculan los científicos, un maremoto<br />

con olas de 100 metros de altura que llegaron a las costas americanas. Lo que quedó, y hoy<br />

podemos admirar, fue un anfiteatro natural, gigantesco, majestuoso. Una media luna bordeada<br />

por el azul del mar y las altas laderas de la montaña. Una tierra fértil que poblaron los<br />

bimbaches y que hoy está salpicada de las pequeñas casas blancas del municipio de Frontera<br />

y de verdes cultivos.<br />

La lava de '<strong>El</strong> Julan'<br />

¿Y la obra del hombre? Entre tanta exuberancia, la mano del hombre poco ha tenido que<br />

hacer. Los bimbaches esculpieron en la colada de lava conocida como <strong>El</strong> Julán cuatrocientos<br />

metros de petroglifos nunca descifrados. También fueron los antiguos moradores los que<br />

levantaron el poblado de Guinea, hoy convertido en un museo que permite descubrir las<br />

difíciles condiciones de vida de los lugareños a lo largo de los siglos. En tiempos mucho más<br />

recientes el hombre erigió la Ermita de la Virgen de los Reyes, la Iglesia de Nuestra Señora de<br />

la Concepción, en Valverde, y el templo de Nuestra Señora de la Candelaria, en Frontera, con<br />

su campanario separado del cuerpo central y situado sobre la roja montaña de Joapira. <strong>El</strong><br />

mirador de la Peña es obra reciente destinada a ser restaurante-escuela. Y como todo edificio<br />

diseñado por César Manrique se somete a los dictados de la Naturaleza. Las maravillosas<br />

vistas que desde él se tienen sobre el <strong>Golfo</strong>, los roques de Salmor y La Cumbre<br />

empequeñecen al ser humano.<br />

Después de esto, poco más le ha quedado por hacer al hombre en esta isla indómita. <strong>El</strong><br />

mosaico de campos de labranza cercados. Algún camino que se retuerce a los dictados de la<br />

orografía. Obras humanas siempre dispuestas a los caprichos de la Naturaleza, que hasta en<br />

eso ha sido respetuoso el herreño con su entorno. Un buen ejemplo es el camino que<br />

asciende desde el <strong>Golfo</strong> hasta Jinama. Un sendero que los aldeanos subían y bajaban,<br />

cargados con todos sus enseres, en marzo y diciembre. Para pasar el verano pastoreando en<br />

las alturas. Para vivir de la tierra que cultivaban cerca de la costa en invierno.<br />

<strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>, por raro que suene de una isla, vive de espaldas al mar. De hecho, su capital,<br />

Valverde, es la única del archipiélago canario que no está en la costa, sino en las medianías, a<br />

570 metros de altura. Por eso en verano no huele a salitre y pesca, sino a fruta y huerta. <strong>El</strong><br />

hombre se ha limitado, en la mayoría de los casos, a mirar las procelosas aguas con los pies<br />

en el suelo. Desde los acantilados que ha modelado a su antojo la fuerza del océano y que se<br />

levantan en algunos casos hasta los 1.200 metros para servir de hogar al amenazado lagarto<br />

gigante. O desde las escasas playas que la abrupta orografía ha concedido, como la del<br />

Verodal, con sus peligrosas corrientes. O desde la costa oriental, donde hoy se levanta el<br />

Parador Nacional de Turismo y que vigila con insolencia ese roque volcánico que surge del<br />

mar bautizado por el hombre “de la Bonanza”. O al abrigo del único puerto natural, el de La<br />

Restinga, donde se concentra la pequeña actividad pesquera de la isla.<br />

Porque allí, al Sur de la isla, se encuentra el mar de las Calmas, con aguas que no bajan de<br />

los 19 grados centígrados en invierno ni superan los 25 grados en verano. Allí vive más de un<br />

Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”

9<br />

Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />

centenar de especies marinas. Meros, chopones, bicudas, tortugas bobas, langostas,<br />

barracudas, medregales, morenas, jureles, abades... pueblan estas aguas en las que la<br />

visibilidad alcanza los cincuenta metros y que se han convertido en un paraíso para los<br />

submarinistas. Y todo gracias a que aquí, en esta pequeña isla, confluyen especies del<br />

Mediterráneo y del Atlántico, y se pueden ver desde peces loro y trompeta, muy típicos en el<br />

Caribe, a especies pelágicas como mantas, tiburones y ballenas, que se encuentran en mares<br />

de gran profundidad. Dicen que los primeros veinte metros de este mar son los más ricos del<br />

litoral español gracias a que han sido poco explotados por las flotas pesqueras y, además, no<br />

existe una utilización masiva por parte del turismo. Ventajas de que <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> dejara de ser el<br />

punto y final de los mapas y se convirtiera en una pequeña mancha cartográfica.<br />

@Óscar López-Fonseca-www.elconfidencial.com.<br />

Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”

La isla de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong><br />

Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />

10<br />

La más occidental y pequeña de las siete islas del Archipiélago canario, cuenta con 269 kilómetros<br />

cuadrados y posee una orografía escarpada, con una altitud máxima de 1.501 metros, en el pico de<br />

Malpaso. Su altitud, junto al alisio, favorece en ella multitud de microclimas.<br />

Con un 58,1% de su territorio protegido, en proporción a su tamaño, la isla de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> es la que más<br />

superficie protegida posee y, además, tiene la consideración de Reserva de la Biosfera. Gran parte de su<br />

espacio protegido lo ocupa el Parque Rural de Frontera y tanto en éste como en los demás se<br />

encuentran representados todos los hábitats de la Isla, desde los halófilos costeros hasta la laurisilva en<br />

<strong>El</strong> <strong>Golfo</strong> y el sabinar y los pinares en las cumbres.<br />

<strong>El</strong> lagarto gigante o las sabinas y otras especies de arraigo popular y de alto interés científico, como las<br />

palomas de laurisilva, encuentran en estos espacios un refugio legal que garantiza su supervivencia.<br />

La isla más joven del Archipiélago, con una edad estimada de tres millones de años, tiene costas<br />

abruptas y acantiladas, por lo que no son frecuentes las playas naturales de arena, aunque abundan<br />

zonas de baño de origen volcánico. Debe su forma actual de bota a una formación original casi triangular<br />

que alcanzó altitudes superiores a los 2.000 metros antes de fragmentarse. <strong>El</strong> predominio de los<br />

materiales son recientes y la erosión en éstos es muy escasa. La base de su orografía es triangular,<br />

proyectada en un edificio de pirámide truncada, representada por la meseta de Nisdafe, que es cortada<br />

en sus vertientes por dos colosales escarpes semicirculares. En la vertiente noroeste se encuentra el<br />

Valle del <strong>Golfo</strong>, que alcanza en su pico los 1.200 metros de altura en un semicírculo de 25 kilómetros de<br />

diámetro, y en la vertiente sureste, Las Playas, con una altitud de 1.075 metros de altura y 6 kilómetros<br />

de diámetro<br />

Posee tres comarcas geográficas claramente diferenciadas: el Valle del <strong>Golfo</strong>, la vertiente noreste y la<br />

vertiente suroeste. Por situación, climatología, aspectos históricos, sociales y evolución, cada una de<br />

estas tres delimitaciones naturales cuenta con una identidad propia diferenciada.<br />

Valverde, la capital, se encuentra en la vertiente noreste de la Isla. Es la única capital del Archipiélago<br />

que no mira al mar, ya que se asienta en un fértil valle a 600 metros de altitud. Las lluvias hacen de las<br />

tierras del interior de esta comarca las más apreciadas y fecundas para cultivos.<br />

La comarca suroeste va desde la línea que forman las depresiones de Las Playas y <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong> y desde la<br />

cumbre hasta el mar. <strong>El</strong> pastoreo, los cultivos de medianías, la explotación de frutales han sido las<br />

actividades tradicionales de esta zona, influenciada por la proximidad al frondoso monte de pino canario<br />

que se extiende desde el pueblo hasta las laderas del Julan, entre los 700 y 1.300 metros sobre el nivel<br />

del mar. En esta zona, se encuentra la población de <strong>El</strong> Pinar y sus tres núcleos más importantes:<br />

Taibique, Las Casas y La Restinga, zona costera a cubierto de la influencia del alisio.<br />

<strong>El</strong> Valle del <strong>Golfo</strong> ocupa la inflexión abierta al norte en forma de media luna que se extiende desde los<br />

Roques del Salmor, al este, y la Punta de Arenas Blancas, al oeste. Posee un clima benigno; hoy por<br />

hoy es la zona más poblada de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> y es la zona que soporta mayor especulación del suelo.<br />

<strong>El</strong> empuje de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong> parte del desarrollo económico propiciado por la agricultura de regadío. Casi 200<br />

fanegadas de cultivos de plátanos, piña y frutales tropicales se han venido a unir al ya tradicional cultivo<br />

del vino, que aporta a la Isla unos ingresos anuales superiores a los 500 millones de pesetas. Además,<br />

esta zona concentra varios de los recursos turísticos de la Isla, como el Balneario del Pozo de la Salud,<br />

el Ecomuseo de Guinea y el Lagartario.<br />

<strong>El</strong> aprovechamiento de los recursos naturales, el cultivo de la tierra de medianías y el pastoreo han sido<br />

desde siempre su principal fuente de riqueza, que se ha visto amenazada por la sequía en diferentes<br />

momentos de la historia, situación que ha obligado al herreño a emigrar.<br />

Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”

11<br />

Geología<br />

Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />

La epopeya geológica de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> se inició hace unos 100 millones de años, cuando el fondo del océano<br />

comenzó a abombarse debido al incontenible empuje del manto. Finalmente, la corteza acabó por<br />

romperse de un modo muy característico, agrietándose en forma de estrella de tres puntas.<br />

Por las grietas empezó a fluir el magma que, por sucesivas erupciones y apilamientos, fue levantando el<br />

edificio insular hasta que este emergió finalmente del océano formando una imponente pirámide<br />

triangular coronada por un volcán de más de 2000 metros de altura.<br />

Las grietas iniciales se convirtieron en conductos de emisión de lava que dieron paso a tres cordilleras<br />

dorsales sobre las que se alinean numerosos conos volcánicos. Por otro lado, al enfriarse el magma en<br />

estos conductos se solidificó en forma de gigantescas pantallas basálticas verticales, formando los<br />

característicos diques tan típicos de la arquitectura geológica herreña.<br />

<strong>El</strong> gran cataclismo<br />

Pero la isla siguió creciendo debido a la actividad volcánica, concentrada principalmente en el punto de<br />

encuentro de las tres dorsales, hasta llegar a una situación crítica de peligrosa inestabilidad. Lo cierto es<br />

que hace tan sólo 50.000 años, en la pequeña isla de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> se produjo uno de los fenómenos<br />

naturales más violentos y devastadores de los que se tenga noticia: un deslizamiento de proporciones<br />

gigantescas.<br />

En unos segundos, probablemente actuando de detonante algún temblor sísmico, se rompió un gran<br />

pedazo de la isla y se precipitó por el talud marino para desparramarse luego por los fondos oceánicos.<br />

Como la herida de un colosal zarpazo, aparece el impresionante anfiteatro del valle del <strong>Golfo</strong>.<br />

Es difícil imaginarse un desprendimiento de más de 300 km3, un volumen correspondiente a 100 veces<br />

el del volcán ST.Helens.<br />

Se cree que la ola de tsunami, producida por el deslizamiento de el <strong>Golfo</strong> debió superar con creces los<br />

100 metros de altura y es más que probable que sus efectos llegasen a sentirse en las costas<br />

americanas.<br />

A pesar de que ya han pasado más de 200 años desde la última erupción, <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> cuenta con la mayor<br />

densidad de volcanes de Canarias, con más de 500 conos a cielo abierto y otros 300 cubiertos por<br />

coladas más recientes. Aunque las cuevas y tubos volcánicos de la isla todavía tienen que ser<br />

investigados exhaustivamente, ya se han podido catalogar unos 70. Algunos de ellos son muy notables<br />

por la belleza de sus estafilitos o por su extensión, como en el caso de la cueva de Don Justo, cuyo<br />

conjunto de galerías supera los 6 Km. de longitud.<br />

Flora y fauna<br />

La flora y la fauna han suscitado un especial interés desde el punto de vista de la conservación, llegando<br />

incluso a convertirse en signos de identidad como es el caso de <strong>El</strong> Lagarto Gigante de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> (Gallotia<br />

simonyi) y la Sabina (Juniperus turbinata ssp canariensis). Sin embargo, aunque no gozan de tanta<br />

popularidad destacan también numerosas especies endémicas de esta isla, algunas de las cuales se<br />

encuentran amenazadas como las plantas Bencomia sphaerocarpa, Cheirolophus duranii, Adenocarpus<br />

ombriosus, Androcymbium hierrense, etc., o los invertebrados Collartia anophthalma y el saltamontes<br />

Arminda hierroensis, entre otros. <strong>El</strong> Águila Pescadora, las palomas endémicas Turqué y Rabiche o las<br />

subespecies exclusivas de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> de Pinzón Vulgar (Fringilla coelebs ombriosa) y de Herrerillo común<br />

(Parus caeruleus ombriosus) son algunas de las joyas dla avifauna que podemos observar.<br />

En la isla existen enclaves de gran importancia para las aves, entre los que destacan Los Roques de<br />

Salmor que representa uno de los mejores refugios para aves marinas, o el Paisaje de Ventejís y <strong>El</strong><br />

Parque Rural de Frontera que contemplan dos ZEPAS (Zona Especial para la Protección de las Aves).<br />

Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”

Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />

<strong>12</strong><br />

Entre los reptiles encontramos además del Lagarto Gigante de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>, el Lagarto Tizón (Gallotia<br />

caesaris) que se encuentra también en La Gomera, el perenquén de Boettger (Tarentola boettgeri<br />

hierrensis) que es una subespecie exclusiva de la isla, y la lisa común (Chalcides viridanus<br />

coeruleopunctatus). En el <strong>Hierro</strong> viven también varias especies de murciélagos, como por ejemplo el<br />

orejudo canario, que es endémico de Canarias, o el murciélago de Madeira, endémico de la región<br />

macaronésica.<br />

Historia y cultura<br />

Los primeros habitantes de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> eran conocidos con el gentilicio de "bimbaches". Los escasos datos<br />

que se tienen indican que cuando llegan los conquistadores al mando de Jean de Bethencourt en 1403<br />

el número de habitantes no era muy elevado.<br />

Precisamente las características físicas y ecológicas de la Isla influirán en su colonización. Así, las<br />

familias llegadas de diversos puntos de Europa se asientan en los lugares más accesibles del nordeste,<br />

más ricos en pastos, agua y madera, mientras que la población aborigen ocupó el resto de la geografía<br />

dedicada a sus labores tradiciones de pastoreo y recolección.<br />

Tras la conquista la propiedad de la tierra corresponde a los señores de la Isla. A lo largo del siglo XVI,<br />

éstos la van cediendo a particulares a cambio de unas rentas por su uso y por el comercio de la<br />

producción. A la vez, dada la pobreza de recursos, los señores se vieron obligados a permitir el uso<br />

comunal de algunas zonas de monte y de La Dehesa para la ganadería.<br />

<strong>El</strong> reparto concentró las tierras en una docena de familias cuyos miembros fueron ocupando los cargos<br />

políticos y administrativos más relevantes. Esto acabará dando lugar a una oligarquía insular que se<br />

asentará, mayoritariamente, en Valverde y que marcará el devenir de la Isla en las siguientes centurias.<br />

<strong>El</strong> cultivo de la vid se implanta durante el siglo XVII, sobre todo en el valle de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>. <strong>El</strong> vino producido<br />

se dedica a autoconsumo o se exporta en pequeñas cantidades a otras islas y a América. Esto impulsa a<br />

algunas familias de notables a trasladar aquí su residencia, en torno a la recién construida ermita.<br />

En el siglo XIX la abolición de los señoríos dio paso a una pugna entre los diferentes grupos<br />

oligárquicos. Los terrenos comunales se privatizan, con lo que se perjudica a la mayoría de la población,<br />

ya que se les priva de zonas para el ganado, de la recogida de leña o de la elaboración del carbón.<br />

La confrontación entre las dos facciones en que se divide la clase alta insular rige la actividad política y<br />

electoral de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> a partir de la segunda mitad del XIX. Liberales y conservadores se disputan el<br />

control de las instituciones y de las representación en las Cortes, al tiempo que crean lazos caciquiles<br />

con el resto del pueblo.<br />

Los años de posguerra son tiempos de penurias y escasez de alimentos. Una vez más, la población opta<br />

por la emigración, principalmente hacia Venezuela. Este nuevo éxodo supuso la pérdida de casi la mitad<br />

de la población.<br />

Las mejoras económicas empiezan a notarse a partir de la década de los 60 del siglo XX, impulsadas<br />

por la introducción del cultivo del plátano y por el regreso de una parte importante de los emigrantes. Se<br />

modernizan las infraestructuras básicas y, con la llegada de la democracia, aumentan las inversiones.<br />

Poco a poco se va produciendo un desplazamiento de la población desde las actividades agrarias al<br />

sector servicios, igual que ha ocurrido en el resto de las islas del Archipiélago.<br />

[Extractos de textos de Miguel Ángel Cabrera, Carlos S. Martín Fernández y Manuel Hernández<br />

González de la "Enciclopedia temática e ilustrada de Canarias".]<br />

Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”

13<br />

Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />

Municipios<br />

Valverde<br />

Valverde fue la primera capital de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>. Se trata de la única en Canarias que no posee carácter<br />

marítimo, ya que se asienta a unos seiscientos metros sobre el nivel del mar.<br />

<strong>El</strong> municipio tiene 4.643 habitantes, según los datos del Instituto Canario de Estadística (ISTAC)<br />

correspondientes a 2002. La mayoría de sus poblaciones, especialmente las localizadas en la costa, se<br />

han convertido en asentamientos permanentes de empleados que mayoritariamente ocupan el sector<br />

servicios que genera la capital insular.<br />

Los pueblos del interior siguen manteniendo su carácter agrícola y ganadero. La primera actividad está<br />

centrada en cultivos de medianías -especialmente las papas, el millo y los frutales-cuya rentabilidad por<br />

la ausencia de regadío es escasa.<br />

Las tierras interiores son las más fecundas para cultivos, siendo especialmente apreciados por sus<br />

pastos la Meseta de Nisdafe, la zona de Los Lomos y el Macizo de Ajonce. Precisamente aquí se<br />

asientan los parajes que acogieron al mítico árbol Garoé, que fue derribado por un temporal en 1610.<br />

<strong>El</strong> municipio se divide, según entidades de población, en: Valverde; La Caleta; Tamaduste; <strong>El</strong> Puerto;<br />

Echedo; Timijiraque; Las Playas; Tiñor; Mocanal; Erese y Guarazoca; Pozo las Calcosas; Isora y San<br />

Andrés.<br />

Los sitios más relevantes para los visitantes son: la iglesia de la Concepción; la iglesia de San Andrés;<br />

Las Montañetas (primer asentamiento de los conquistadores); el Centro Cultural de Valverde y el Mirador<br />

de La Peña.<br />

Frontera<br />

La Frontera nació como Ayuntamiento en 19<strong>12</strong> y hoy el edificio municipal se encuentra en Tigaday. A<br />

este municipio pertenece el valle de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>, la media luna que se forma desde los Roques del Salmor,<br />

al este, y la Punta de Arenas Blancas, al oeste. <strong>El</strong> valle se eleva desde el nivel del mar hasta los 1.501<br />

metros, en el alto Malpaso, diferenciándose varias series eruptivas que dieron origen a esta depresión de<br />

gran interés científico.<br />

Tiene 5.359 habitantes, según los datos del Instituto Canario de Estadística (ISTAC) correspondientes a<br />

2002. Históricamente ha sido Sabinosa la única población estable del valle. <strong>El</strong> resto de los núcleos del<br />

municipio son: La Frontera, Las Puntas, <strong>El</strong> Pinar y La Restinga. Fueron sitios de mudada de los pueblos<br />

del interior que accedían a pie por los históricos caminos de La Peña.<br />

Su empuje parte del desarrollo económico propiciado por la agricultura de regadío estimulada desde<br />

principio de los años 70. Casi 200 fanegadas de cultivos: plátanos, piña y frutales tropicales se han<br />

desarrollado en la zona más inhóspita del valle, en <strong>El</strong> Matorral, que ha sido trabajado y dotado de tierra<br />

vegetal de las cumbres. A estas explotaciones agrícolas habría que unir la tradicional producción<br />

vinícola.<br />

También existen numerosos puntos de interés turístico como el hotel más pequeño del mundo,<br />

registrado en el libro de los records guiness, Hotel Punta Grande, <strong>El</strong> Lagartario, donde se pueden ver el<br />

Lagarto Gigante de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>, <strong>El</strong> Poblado de Guinea, antiguos asentamientos de los herreños, <strong>El</strong><br />

Balneario Pozo de La Salud con sus milagrosas aguas curativas y las zonas de baño natural de La<br />

Maceta.<br />

<strong>El</strong> Pinar es el pueblo que ha sido capaz de conservar con mayor fidelidad las tradiciones y cultura<br />

popular de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>. En La Restinga, se asientan parte de las explotaciones turísticas más importantes<br />

de la Isla por la benignidad del clima y del mar, situado a cubierto de la influencia del alisio conocido<br />

como Mar de las Calmas. Cabe destacar igualmente el desarrollo en esta zona de la Reserva Marina,<br />

creada en 1996.<br />

Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”

Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />

14<br />

Economía<br />

La economía de la isla se sustenta por cuatro pilares que son cuidadosamente supervisados y<br />

promocionados por el gobierno local: Ganadería, cultivo de frutales, pesca y turismo.<br />

La cabaña ganadera está constituida tradicionalmente por cabra, oveja y vaca, cuya leche se recoge en<br />

la cooperativa de ganaderos en <strong>El</strong> Majano (Isora) y se emplea para la elaboración un excelente queso<br />

que se exporta a la Península.<br />

Los cultivos de frutales están concentrados en el <strong>Golfo</strong>. Además del sabrosísimo plátano canario está<br />

muy extendido los cultivos de dulce piña tropical, papayas y aguacates. Los higos secos hace siglos que<br />

son considerados como los mejores de Canarias.<br />

También se exportan almendras, mientras que la producción de frutas tales como albaricoques, ciruelas,<br />

manzanas y cítricos se destina al consumo local.<br />

Los viticultores también se han agrupado en una cooperativa y sus vinos son de tal calidad que han<br />

obtenido diversas distinciones nacionales y extranjeras. Denominación de origen: <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>.<br />

La pesca está centralizada en La Restinga. La especie más importante es el bonito (listado), pero<br />

también se capturan otros túnidos, además de sargos, cabrillas, viejas y morenas.<br />

En <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> no hay industria, a excepción de pequeñas empresas artesanales y de servicios, y su<br />

subsuelo no alberga riquezas naturales.<br />

<strong>El</strong> turismo va aumentando lenta pero inexorablemente. Actualmente se fomenta el turismo rural, amante<br />

de la naturaleza, ecológico, y amante del deporte y la aventura: parapente, mountain bike, espeleología,<br />

submarinismo, rallies de tierra en un circuito especialmente acondicionado.<br />

Espacios protegidos<br />

<strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>, la isla más pequeña del Archipiélago, también es la que posee mayor porcentaje de superficie<br />

protegida. Sobre el 58,1% de su territorio pesa algún tipo de protección, pero no queda ahí la cosa, ya<br />

que toda la Isla tiene la consideración de Reserva de la Biosfera, título que otorga la Organización de las<br />

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) a los lugares que logran el difícil<br />

equilibrio entre desarrollo y conservación de sus valores naturales y culturales.<br />

Ser Reserva de la Biosfera implica, a su vez, un compromiso con el desarrollo sostenible, por lo que <strong>El</strong><br />

<strong>Hierro</strong> está obligada a conservar el patrimonio que le hizo merecedora de tal título, concedido en el año<br />

2000. La Reserva de la Biosfera de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> es la tercera conseguida por el Archipiélago. Las otras dos<br />

corresponden a Lanzarote y a la zona de Los Tiles, en La Palma.<br />

<strong>El</strong> Parque Rural de Fontera es una de las siete áreas protegidas. Conviven en él actividades agrarias,<br />

ganaderas y forestales con elementos de destacado valor paisajístico, cultural y científico. Abarca casi<br />

toda la superficie protegida de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>, pues se extiende a lo largo de<br />

<strong>12</strong>.488 hectáreas, el 46,4% de la superficie insular.<br />

Las seis áreas que se reparten el 11,7% restante de espacio protegido corresponden a :<br />

Reserva Natural Integral de Roques de Salmor<br />

Reserva Natural Especial de Tibataje<br />

Reserva Natural Especial de Mencafete<br />

Paisaje Protegido de Ventejis<br />

Paisaje Protegido de Timijiraque<br />

Monumento Natural de las Playas<br />

Además, el entorno marino herreño ha visto extendida la protección que pesa sobre su superficie.<br />

La Reserva Marina del Mar de las Calmas es una de las tres que, de momento, hay en Canarias. Creada<br />

en 1996 a petición del sector pesquero, sus 750 hectáreas están distribuidas de manera rectangular y se<br />

localiza en el extremo occidental de la Isla, en el poblado de La Restinga.<br />

Su nombre viene dado por el buen tiempo permanente que reina en la zona y permite la pesca a lo largo<br />

Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”

15<br />

Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />

de todo el año. La creación de esta reserva marina de interés pesquero obedece a la conveniencia de<br />

proteger la zona de la sobre pesca.<br />

La claridad de sus aguas y la carencia de plataforma insular en algunas zonas, que hace que se<br />

alcancen grandes profundidades cerca de la costa, convierten <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> en un lugar muy valorado para la<br />

práctica del buceo. De hecho, la Secretaría General de Pesca Marítima del Ministerio de Agricultura y<br />

Pesca tiene previsto poner en marcha en La Restinga el primer proyecto de monitorización de<br />

actividades subacuáticas de España.<br />

En sus aguas está permitida la pesca recreativa y la profesional cumpliendo ciertos requisitos, mientras<br />

que las actividades subacuáticas las científicas están permitidas si se posee la correspondiente<br />

autorización.<br />

Restos arqueológicos<br />

<strong>El</strong> Julan<br />

<strong>El</strong> yacimiento arqueológico de <strong>El</strong> Julan es un interesante complejo prehispánico que reúne diferentes<br />

manifestaciones arquitecturales: casas realizadas en piedra seca, cuevas sepulcrales, lugares de culto,<br />

tagorores o construcciones destinadas a la celebración de asambleas, "taros" o construcciones<br />

destinadas al refugio del pastor y concheros.<br />

Asociado a este complejo, aparecen una serie de paneles grabados sobre coladas de lava a los que los<br />

pastores herreños han dado el nombre de "Los Letreros " y "Los Números"; se trata en su mayoría de<br />

grabados geométricos, figurativos e inscripciones en alfabeto líbico-bereber realizados con la técnica del<br />

picado de la superficie pétrea.<br />

Múltiples han sido las opiniones vertidas sobre estos grabados, en los que se ha querido buscar un<br />

paralelismo con grabados similares del Norte de África, barajándose fechas que oscilan entre el 200 a.C.<br />

y el 700 d.C. Su significado se ha relacionado con el mundo religioso de los bimbaches (aborígenes de<br />

<strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>), y se le considera un lugar donde éstos celebraban sus rituales.<br />

La tradición popular habla de que la zona era utilizada por los bimbaches (aborígenes de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>) como<br />

lugar de reunión y de administración de justicia, pero a tenor de los elementos encontrados puede<br />

hablarse de un uso más generalizado. <strong>El</strong> uso funerario de las cuevas naturales localizadas en <strong>El</strong> Julan<br />

brindó abundantes vestigios arqueológicos. Lamentablemente, al ser uno de los principales objetivos de<br />

los antropólogos del siglo XIX y de los expoliadores del XX, hoy en día estas cuevas se encuentran<br />

totalmente vacías. Cerca de las cuevas está lo que se entiende como zona de sacrificio, con unas<br />

construcciones llamadas "aras de sacrificio" por los especialistas y que los lugareños conocen como<br />

"hornillos", presuntamente utilizadas para quemar animales en honor a las divinidades.<br />

Gastronomía<br />

La gastronomía herreña, igual que ha ocurrido en el resto de las Islas Canarias, es el resultado de la<br />

confluencia de las numerosas culturas que la han ido poblando desde su conquista a finales del XV. A<br />

las pocas reminiscencias aborígenes que sobreviven en la cocina insular se han ido sumando<br />

numerosas influencias de distintas regiones peninsulares, Portugal incluido, y de los países americanos<br />

a los que, en distintas oleadas, ha ido emigrando y regresando la población insular.<br />

<strong>El</strong> aprovechamiento de los productos silvestre que ofrece la Isla es un punto en común de todas esas<br />

culturas colonizadoras. Muchos potajes, caldos y compuestos son el resultado de esa "habilidad" surgida<br />

de la necesidad y de los que algunos aún permanecen en el recetario insular.<br />

Hay que destacar de esta cocina, precisamente por la escasez, su notable originalidad. En <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> no<br />

había cereales. De ahí que, por ejemplo, el tan omnipresente gofio de la gastronomía<br />

canaria sea aquí de otro tipo. Mientras en el resto de las Islas se ha usado como base el trigo o el millo<br />

(maíz), aquí se echó mano de productos como la barrilla o el helecho.<br />

Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”

Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />

16<br />

La utilización culinaria de las hojas de helecho se mantuvo, precisamente, hasta hace bien poco. Una de<br />

esas recetas tradicionales es la torta de helechos, que se comía acompañada de miel, leche o azúcar.<br />

De igual forma, las plantas silvestres son la base de muchos platos que en su tiempo fueron de<br />

subsistencia, pero que han perdurado hasta nuestros días: jaramagos, barasas, tagarinas, vicácaros o<br />

garaceas.<br />

Otra nota distintiva en el recetario herreño es la predilección por las habas -introducida por los colonos-y<br />

de lo que es ejemplo incomparable el curioso sancocho de habas que casi ha caído en el olvido.<br />

Los productos del mar requieren especial mención. Quizá aquí la riqueza piscícola es superior a la del<br />

resto de la Islas con dos especialidades a tener en cuenta: la vieja y el peto. La primera -hito culinario del<br />

Archipiélago-se prepara de numerosas formas, pero la más sencilla y preferida de los canarios continúa<br />

siendo simplemente sancochada (guisada con agua y sal) y acompañada de papas arrugadas y mojo<br />

verde.<br />

Es esta Isla la que dispone de los mejores pastos. De ahí, la importancia de la ganadería, en la que la<br />

cabaña lanar ocupa la mayor preponderancia seguida de la caprina. Y qué decir de la exquisitez de sus<br />

quesos artesanales. Precisamente el más significativo de los ejemplos de la repostería herreña es el que<br />

tiene como base el queso insular: la quesadilla, cuyo origen muy bien pudiera ser árabe.<br />

Un vino absolutamente original, de color cobrizo, limpio y de graduación por encima de la media, es el<br />

broche de oro a esta peculiar culinaria.<br />

[Extraído del libro: "<strong>El</strong> Sabor de las Islas. <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>", de José H. Chela www.canarias.org.]<br />

Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”

17<br />

Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />

<strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> a través de la cartografía (1588-1899)<br />

Con este trabajo se pretende realizar un censo de la cartografía sobre la isla de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> para<br />

relacionarla con la historiografía local, utilizando los valiosos testimonios que han dejado los que la han<br />

visitado y lo mucho que se ha elucubrado sobre el mítico árbol Garoé y el meridiano origen.<br />

Los instrumentos de estudio utilizados han sido: las fuentes documentales y la bibliografía.<br />

En nuestro caso la fuente documental es el mapa. Mapa es la representación de geográfica de la<br />

superficie terrestre o de parte de ella sobre un plano. Un concepto más general es el de cartografía, que<br />

es el arte, ciencia y tecnología de hacer mapas y el estudio de estos como documentos científicos y<br />

artísticos. La cartografía incluye los siguientes tipos: mapa (topográfico y corográfico), mapamundi, atlas,<br />

plano, perfil, croquis topográfico, minuta, cánevas o esquema cartográfico, carta náutica, portulano,<br />

ortomapa u ortoimagen, vista en perspectiva, cartograma, dibujo arquitectónico, modelo tridimensional y<br />

globo. Pueden ser manuscritos o impresos (grabado, litografía ,offset, etc).<br />

<strong>El</strong> mapa manuscrito normalmente iba acompañado de una memoria, al pasar a los archivos muchas<br />

veces se han separado, otras veces ha sido arrancado de un libro, en ambos casos se ha perdido<br />

valiosa información. Para recuperarla o para realizar un trabajo de investigación es necesario acudir a la<br />

bibliografía y en el caso concreto de la cartografía histórica a las obras de referencia.<br />

En el campo de la investigación sobre la historia de la cartografía se utilizan las obras generales y las de<br />

carácter específico.<br />

Obras generales son: Diccionarios y enciclopedias. Bibliografías nacionales. Bibliografías retrospectivas.<br />

Bibliografías colectivas. Bibliografías comerciales. ISBN, Libros españoles en venta. Catálogos de<br />

entidades. Biblioteca Nacional, Catálogo general de libros impresos.<br />

Obras de carácter específico: Historias de la cartografía. Catálogos de entidades, temáticos, de<br />

exposiciones, etc. Diccionarios. Guías de producción cartográfica. Directorios.<br />

Para preparar la ficha catalográfica de cada mapa se utiliza la Descripción Bibliográfica Internacional<br />

Normalizada para Material Cartográfico [ISBD (CM)]. Esta norma especifica los requisitos necesarios<br />

para la descripción e identificación de este tipo de publicaciones, asigna un orden a los elementos de la<br />

descripción y establece un sistema de puntuación para la misma. Aunque se refiere principalmente a las<br />

publicaciones actuales en formato legible sin ayuda de ordenador, como mapas impresos, planos y<br />

globos; también establece algunas disposiciones para problemas especiales de catalogación de<br />

publicaciones antiguas y mapas manuscritos. Sirve para facilitar el intercambio internacional de registros<br />

bibliográficos entre las agencias bibliográficas nacionales y la comunidad internacional bibliotecaria y de<br />

información.<br />

Especificación de los elementos:<br />

1. Área de título / mención de responsabilidad.-2. Área de Edición.– 3. Área de datos matemáticos.-4.<br />

Área de publicación, distribución, etc.-5. Área de descripción física.-6. Área de serie.-7. Área de notas.-8.<br />

Área de número normalizado y condiciones de adquisición.<br />

Introducción<br />

Los textos que nos describen las islas se remontan a la antigüedad clásica y a las crónicas de Le<br />

Canarien, con sus distintas versiones suficientemente analizadas, que narran los hechos iniciados en<br />

1402 y disponen de numerosas ilustraciones (85 el Ms.-B), aunque ninguna cartográfica.<br />

Cada mapa tiene su propia historia, unas veces se ha levantado para formar parte de un atlas, otras es<br />

el apoyo de una Descripción geográfica y en algunos casos es el resultado de un trabajo científico, caso<br />

de Feuillée, de Fleurieu o de Borda. Parte de la cartografía de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> catalogada obedece a la<br />

necesidad de situar el meridiano origen y al cálculo de su longitud con respecto al<br />

Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”

Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />

18<br />

meridiano de París, para dar cumplimiento a la orden de Louis XIII de 1634. También a la comprobación<br />

de los relojes y las expediciones para el estudio de la naturaleza.<br />

Muchas veces, como ya hemos dicho, el mapa se ha separado de los textos que lo acompañaban con lo<br />

que se ha perdido gran cantidad de información. Volver a reunirlos no es tarea fácil. Un método de<br />

trabajo puede consistir, en extraer toda la información posible que figura en el mapa: nombre del autor,<br />

año, dimensiones, unidades de medida utilizadas, referencias (longitud y latitud), soporte (pergamino,<br />

papel), tipo de proyección, escala, toponimia y sus errores, contorno de las islas, etc. Después debe<br />

acudirse a los catálogos de los grandes archivos (British Museum de Londres, Library of Congress de<br />

Washington, Bibliothèque National de París, Biblioteca Nacional de Madrid, etc), grandes colecciones<br />

(Nordenskiöld de la Universidad de Helsinki) y a las grandes obras de referencia en la que se ha<br />

compilado la información cartográfica (Koeman, para la cartografía holandesa anterior a 1800), y si se<br />

trata de material manuscrito debe acudirse a los centros que lo han generado o guardado, en el caso de<br />

España: Archivo de Simancas, Centro Geográfico del Ejército, Archivo General Militar de Madrid y de<br />

Segovia, Museo Naval, etc.<br />

Los documentos y la cartografía que generaba la defensa de las islas eran remitidos por vía reservada a<br />

la Corte para mantenerla puntualmente informada, gracias a esto han llegado hasta nosotros imágenes<br />

tan valiosas como la Descrittione de Leonardo Torriani, la Visita de Próspero Casola o las Descripciones<br />

de Antonio Riviere.<br />

<strong>El</strong> hecho de ser materia reservada ha impedido que se conociera la cartografía manuscrita levantada por<br />

los ingenieros militares que ahora nos asombra por su precisión y que, al compararla con los mapas<br />

extranjeros impresos, la convierte en una verdadera joya.<br />

Hasta el año 1968, la cartografía militar fue un bien reservado, utilizado para la defensa nacional. En esa<br />

fecha, por decreto, se establecieron los principios para una nueva cartografía. Según la base octava, “en<br />

beneficio de la pública utilidad, la cartografía militar será de libre difusión”.<br />

Terminada la segunda guerra mundial, en el que el mapa fue el documento básico para cualquier<br />

operación, ya fuera táctica o estratégica, la ciencia desarrolla y pone a punto toda una serie de<br />

conocimientos e instrumentos en el mundo de las matemáticas, de la física y de la ingeniería que hacen<br />

posible que los avances en la aeronáutica, electrónica, óptica e informática permitan múltiples<br />

aplicaciones de uso civil, con empleo de tecnología militar.<br />

La cartografía se enriquece con los vuelos fotogramétricos, los aparatos de restitución, la medida<br />

electrónica de distancias, los satélites artificiales, el sistema de posicionamiento global (GPS), el<br />

ordenador, etc.<br />

Hoy el mapa constituye el soporte de información y comunicación más usual. Se aplica en obras<br />

públicas, transportes, estudio del suelo, división administrativa, ordenación del territorio, medio ambiente,<br />

turismo, etc. En resumen, el mapa es una herramienta fundamental para el análisis, toma de decisiones<br />

y seguimiento de todas las actividades relacionadas de una u otra forma con la Tierra.<br />

La isla de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong><br />

Es la más occidental de las islas Canarias. Con una superficie de 287 km2, es también la más pequeña<br />

del archipiélago.<br />

Los modernos volcanólogos consideran que la isla es el producto de una fractura tectovolcánica triple<br />

que forma una estrella triangular con ángulos cercanos a los <strong>12</strong>0º.<br />

Nuestras islas fueron conocidas desde la antigüedad clásica con los nombres de los Campos <strong>El</strong>íseos, de<br />

los Bienaventurados y de las Hespérides.<br />

Claudio Ptolomeo, en su Geographike, enumeró por sus coordenadas (longitud y latitud) seis islas del<br />

archipiélago. A continuación se relacionan los nombres y las coordenadas según la interpretación<br />

Antonio Cabrera Perera (Las Islas Canarias en el Mundo Clásico, 1988), -los que figuran entre<br />

paréntesis pertenecen al del mapamundi de Ptolomeo realizado por Francesco Berlinghieri (1482):<br />

Aprósitos nêsos (Aprosito)........ l=0º -j=16º.<br />

Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”

19<br />

Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />

Heras nêsos (Here)................. l=1º -j=15º 15’.<br />

Plouialia nêsos (Plvitala)......... l.= 0º -j = 14º15’.<br />

Kapraria nêsos (Casperia)....... l=0º -j=<strong>12</strong>º 30’.<br />

Kanaria nêsos (Canaria).......... l=1º -j=11º.<br />

Ningouaria nêsos (Pintvaria)... l = 0º -j = 10º 30’.<br />

Las oscilaciones entre 0º y 1º en longitud (l) y entre 10º 30’ y 16º en latitud (j) indican que estaban<br />

alineadas de Norte a Sur siguiendo prácticamente una línea vertical, en contra de su verdadera<br />

situación.<br />

En la Edad Media, la isla recibió inicialmente el nombre de Senza ventura según se puede leer en el<br />

atlas el Mediceo Laurentino, es decir isla Sin Ventura o Desventurada que es una antinomia o<br />

contradicción de Con Ventura o Fuerteventura, en el fondo desde el punto de vista geográfico son dos<br />

islas completamente distintas que obedecen a los siguientes calificativos: grande y pequeña, llana y<br />

montañosa, seca y húmeda, arenosa y rocosa, etc.<br />

<strong>El</strong> primer mapa con topónimos donde parece la isla de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> es el que figura en el manuscrito de<br />

Valentim Fernandes (1506). La isla tiene forma más simbólica que real, ya que representa un ‘hierro’o<br />

‘punta de lanza’. En el texto dice: «Do ferro, Ilha que jaz mais ao occidente que alguna outra destas Ilhas<br />

de Canarea» (M. Santiago, 1947: 338-356).<br />

La ‘primera imagen’ con el contorno más circular que de herradura es el que representó el ingeniero<br />

militar Leonardo Torriani en 1588c. Le sigue la “Planta” levantada por el también ingeniero militar<br />

Próspero Casola en 1635c y años después la levantada por Pedro Agustín del Castillo en 1686.<br />

Los mapas de la isla de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> en particular y de las Islas Canarias en general, que se imprimieron en<br />

Europa en la segunda mitad del siglo XVI, en el XVII y primera mitad del XVIII tienen escaso valor<br />

científico y su aprecio es el que le dan los coleccionistas.<br />

En el siglo XVIII hay un gran interés científico para fijar la posición de las Islas y en especial el meridiano<br />

de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>. Las tensiones entre las potencias europeas impidieron al gobierno francés destacar a un<br />

científico a las islas Canarias para fijar la posición del meridiano.<br />

Fue en 1724 cuando el padre Feuillée, en calidad de científico, viajó a las islas y fijó la longitud de París<br />

con respecto al meridiano de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> en 19º 55’ 3”.<br />

Después de Feuillée otros navegantes, viajeros, geógrafos y naturalistas realizaron su mapa de las islas<br />

Canarias destacando Bellin en 1746 y 1753; George Glass en 1764; Eveux de Fleurieu en 1772 y Borda<br />

en 1776.<br />

En el trienio que abarca desde 1740 a 1743 un equipo de ingenieros militares dirigidos por el teniente<br />

coronel don Antonio Riviere recorrió las islas y las levantó; se puede considerar que se trata del primer<br />

trabajo científico realizado con plancheta, alidada y una cuerda de cáñamo de 200 toesas. Al capitán don<br />

Manuel Hernández se atribuye el levantamiento, en 1742, del mapa de la isla de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>, realizado a<br />

escala 1:72.000, la mayor de cuantas escalas se utilizaron durante los siglos XVIII y XIX. <strong>El</strong> geógrafo<br />

Tomás López lo utilizó para preparar su mapa de 1779 y lo mismo hizo Francisco Coello en su mapa de<br />

1849.<br />

A pesar de que a finales del siglo XVIII se había levantado una excelente carta náutica por Varela y<br />

Ulloa. Con la llegada del siglo XIX se produce una situación precaria debido a Trafalgar, a la guerra de la<br />

Independencia y, posteriormente a la atonía política, que impidió continuar los trabajos. En 1834 se<br />

autorizó a la Armada Británica a efectuar los levantamientos del archipiélago, tanto de conjunto como de<br />

cada isla; los trabajos fueron realizados por el capitán A.T.E. Vidal y el teniente William Arlett entre 1834<br />

y 1838. La isla de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> junto con la de La Palma y la de La Gomera fue levantada por el capitán<br />

Vidal en 1837 y la hoja con las tres islas fue publicada por el Hydrographic Office (Reino Unido) en 1848.<br />

En este mapa se da una idea topográfica bastante exacta del contorno de la costa, y se fija con precisión<br />

el punto más occidental: Punta Orchilla. En 1852 la Dirección Hidrográfica de la Armada publicó en<br />

Madrid la versión española del citado levantamiento. Posteriormente, en 1868, se corrigió esta carta<br />

náutica así como las del resto de las islas y todas continuaron en vigor con modificaciones y<br />

Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”

Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />

20<br />

correcciones hasta 1947. <strong>El</strong> original grabado en cobre se conserva en buen estado.<br />

<strong>El</strong> nombre de la isla y su origen<br />

Historiadores, lingüistas y geógrafos llevaban años buscando el significado y origen del topónimo.<br />

Faltaba un eslabón: la utilización de la cartografía histórica. Antes de exponer nuestras conclusiones,<br />

veamos lo que aquellos han escrito.<br />

En relación al nombre que recibió en la antigüedad, desde el siglo XVI han tratado de identificarlo,<br />

exponemos algunas opiniones:<br />

Plinio las relacionó con los nombres de Planasia, Ombrios, Junonia, Junonia Minor, Capraria, Nivaria y<br />

Canaria. Sin embargo, no se ponen de acuerdo los historiadores a la hora de asignar un nombre a cada<br />

isla. En los siglos XVI, XVII y XVIII la isla de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> fue identificada con Ombrios y su traducción latina<br />

Pluvialia. Las divergencias surgieron en los dos últimos siglos.<br />

En las últimas décadas no se ha perdido el interés por identificar las islas, según se constata de lo que<br />

sigue:<br />

En un interesante estudio, el catedrático D. Juan Álvarez Delgado (1945), defendía la teoría de que la<br />

Capraria de Plinio-Juba y de Ptolomeo y la Casperia del padre Espinosa coinciden con la isla de <strong>El</strong><br />

<strong>Hierro</strong>.<br />

Antonio Cabrera Perera (1988) decía: “Yo creo que la Plouiala, Ombrios o Pluvalia se pueden identificar<br />

con el <strong>Hierro</strong>, pues Juba señala que navegando desde las Purpurarias hacia el Sur y rumbo al poniente<br />

se encuentra la primera (Ombrios)”.<br />

Antonio Santana et Al. (2003) dan una nueva lectura a los textos de Plinio, dividen el archipiélago en dos<br />

grupos: Hespérides (Lanzarote: Pluvialia y Capraria y Fuerteventura: Invale y Planasia) y Afortunadas<br />

(La Palma: Ombrios, <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>: Junonia, La Gomera: Capraria, Tenerife: Ninguaria y Gran Canaria:<br />

Canaria). Aunque la interpretación es del máximo interés antes de darlas por válidas es necesario<br />

profundizar en el conocimiento de las ideas en que se basa: capacidad de navegar en mar abierto,<br />

mesonimia del archipiélago (islas e islotes adyacentes), toponimia de la costa africana etc.<br />

No obstante, más que identificar el nombre antiguo mi interés estaba centrado en buscar el significado y<br />

el origen de la palabra <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>.<br />

Al tratar el tema con el doctor D. Miguel Fernández Gutiérrez gran conocedor de la toponimia canaria, en<br />

una conversación en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, decía que al<br />

contemplar <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong> herreño daba la sensación de estar viendo una herradura. Este símil me hizo<br />

meditar y me indujo a efectuar una recopilación del contorno de la isla según los que la habían dibujado<br />

y conocer la opinión de los que la habían visto.<br />

En relación al nombre:<br />

Fray Abreu Galindo dice al respecto: “Hallé que los naturales la llamaron Esero, que en su lenguaje<br />

quiere decir fuerte; otros dicen que se llame Fero, que es lo mismo, y como ellos no tenían hierro, ni<br />

usaban de él y vieron que el hierro era cosa fuerte, correspondiente al nombre con que llamaban a su<br />

tierra, aplicaron este vocablo y nombre de Esero al <strong>Hierro</strong>”.<br />

<strong>El</strong> licenciado D. Ivan Núñez de la Peña, siguiendo al poeta Viana (1604) dice que “Hero quería dezir<br />

fuente, cuyo nombre le dieron por aquella grande Fuente, que en ella avia y más adelante añade Hero<br />

llamaron sus naturales a esta isla, hasta que fue conquistada de Católicos; que estos por la llamar Hero;<br />

por equivocación, o por corrupción del nombre la llamaron <strong>Hierro</strong> que hasta oy es conocida y nombrada”.<br />

<strong>El</strong> historiador D. José de <strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong> (T-I, 1772) decía lo siguiente: “Como quiera que sea, yo no<br />

seguiré nunca sino las conjeturas más simples. Tengo por cierto que el nombre de la isla del <strong>Hierro</strong> se<br />

originó del hierro meta”l.<br />

<strong>El</strong> catedrático y filólogo D. Juan Álvarez Delgado publicó los artículos «Etimología de “<strong>Hierro</strong>” ¿”Heres” o<br />

“Eres”?» (1941) y «Ecero, Notas ligüísticas sobre <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>» (1946) relacionando el vocablo aborigen<br />

Esero con su traducción fortaleza o lugar fuerte.<br />

Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”

21<br />

Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />

<strong>El</strong> profesor francés Georges Marcy (L’origine des noms de l’île de fer, 1945, reproducido en Revista de<br />

Historia XV, 1949) aprovechando la tesis del Dr. Álvarez Delgado relaciona la forma Hero con la voz<br />

tuareg azeru que significa muralla rocosa vertical y a su vez la relaciona con la isla de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> ya que<br />

se presenta desde el mar como un acantilado...<br />

<strong>El</strong> catedrático D. <strong>El</strong>ías Serra Ràfols (en Régulo Pérez 1948: 260-264) afirmaba que el nombre<br />

“Ferro/<strong>Hierro</strong>” no era más que una antinomia lingüística: “<strong>Hierro</strong>.Fero-Legname-Madeira”.<br />

<strong>El</strong> catedrático D. Juan Régulo Pérez (1949) en “<strong>El</strong> topónimo <strong>Hierro</strong> – escarceos etimológicos” decía todo<br />

hace pensar que estamos en presencia de una palabra románica bien conocida, sin relación alguna con<br />

formas indígenas. Sin embargo, no llegó a dar una opinión concluyente.<br />

En relación al contorno:<br />

Se efectuó una recopilación de las nueve cartas portulanas más representativas, de los siglos XIV y XV<br />

con el siguiente resultado:<br />

En la carta náutica de Angelino Dulcert (1339) no aparece la isla. En la de Pizzigani (1367) figura sin<br />

nombre. En el atlas Mediceo Laurentino se llama I. Senza ventura En el atlas de Cresques Abraham<br />

(1375) se llama ínsula de lo fero, que significa isla de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>. La palabra fero, en mallorquín, puede<br />

también traducirse por herradura, todavía se puede escuchar a los payeses decir la frase es ferro des<br />

cavall que en catalán antiguo sería lo fero de lo cavall. De la escuela mallorquina son también las cartas<br />

de la Biblioteca de Nápoles, de Viladeste, y de Vallseca, en las tres recibe el nombre de fero; las tres<br />

restantes son de la escuela italiana y también figura con el nombre de fero, que en italiano significa<br />

igualmente herradura. En casi todas ellas el contorno de la isla es muy parecido a una herradura. Sin<br />

embargo, en las cartas portulanas del siglo XVI se abandona esa forma de representarla pero se rotula<br />

<strong>Hierro</strong> (castellano), Fero o Ferro (catalán o italiano), Fer (francés) y Oferro (portugués). La primera vez<br />

que se cita es en el Libro del conocimiento escrito por un fraile español hacia 1350-60 con el nombre de<br />

isla do lo fero.<br />

En cuanto a la impresión que recibieron algunos escritores e historiadores al contemplar la isla, sus<br />

opiniones fueron:<br />

Tomás Marín de Cubas en la historia ya comentada decía: “La última es la del <strong>Hierro</strong> está más al sur de<br />

la Gomera y dista cinco leguas de Tenerife, su figura es de media luna”.<br />

<strong>El</strong> ingeniero militar D. Antonio Riviere en la Descripción de la isla de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> (1742) decía: “... al norte<br />

de la isla se encuentra, un pasaje el más delicioso de ella, llamado <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>, pues es cierto que en su<br />

tanto, puede competir con el mejor de otras islas....”.<br />

<strong>El</strong> teniente coronel de milicias Juan Antonio Urtusáustegui en el Diario de viaje de la isla de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> en<br />

1779, decía: “el 13 por la mañana (13 de octubre de 1779) revisté lasdemás<br />

dotaciones del <strong>Golfo</strong>. Este es un valle que cierra desde la punta de la Dehesa que está al occidente<br />

hasta los Roques de Salmor al norte una eminente y disforme montaña en forma de herradura..”.<br />

<strong>El</strong> geógrafo D. Leoncio Afonso, amigo de la real Sociedad Económica (1953), dice: “<strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>: la isla de<br />

la media luna. Está constituida por una gigantesca semicaldera, cuya concavidad, <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>, se orienta<br />

hacia el Nordeste. Entre punta Arenas Blancas y Roques de Salmor. La isla forma un arco, cuya<br />

concavidad de enormes y abruptas pendientes, conocida por el <strong>Golfo</strong>, ocupó en otro tiempo el mar, el<br />

cual con su labor erosiva, han hecho casi perpendiculares las paredes del mismo... <strong>El</strong> paisaje más<br />

importante de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong> apenas conocido por poco más que sus habitantes, es el panorama de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”.<br />

Los geógrafos D. Martín Hernández Hernández y D. Enrique Niebla Tomé (1984), dicen: “<strong>El</strong> <strong>Golfo</strong> no<br />

sólo es el accidente morfológico más espectacular de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>, sino también la comarca más extensa y<br />

la más claramente definida gracias al gran escarpe semicircular, abierto al Nordeste, que lo delimita”.<br />

Conclusión: las tres premisas expuestas permiten sentenciar que EL HIERRO equivale a decir LA<br />

HERRADURA.<br />

Asociación Canaria para la Enseñanza de las Ciencias “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”

Curso: “Estudio de los ecosistemas de <strong>El</strong> <strong>Golfo</strong>”<br />

22<br />

<strong>El</strong> meridiano origen y la isla de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong><br />

Este apartado trata sobre la necesidad, conocida desde la Antigüedad, de situar en los mapas el<br />

meridiano origen para fijar la longitud de cualquier lugar. En el mapa de Hecateo el confín del mundo<br />

está en el Océano, más allá de las Columnas de Hercules (Estrecho de Gibraltar). Ptolomeo estableció<br />

que el primer meridiano pasaba al Occidente de las Macárôn Nesôi (Islas Afortunadas).<br />

Al repasar la cartografía medieval y estudiar los límites del Mundo se observa que la primera rosa de los<br />

vientos conocida está representada en el portulano de Cresques Abraham (1375), donde la línea<br />

Tramontana-Metzodi pasa por la Ynsula de lo Fero y define casi con seguridad el primer meridiano.<br />

La necesidad de establecer científicamente la posición de las Islas Canarias obligó a realizar una serie<br />

de viajes, entre los que destaca el de Feuillée (1660-1732) de 1724, sin lograr su objetivo, pues los<br />

miembros de la Academie de Sciences francesa fueron críticos con sus resultados.<br />

Numerosos mapas de los siglos XVI a XIX tienen como origen de la longitud la Isla de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>; en<br />

realidad se trata de un incremento con respecto a otro meridiano. Más importante, en esos siglos, que<br />

fijar el origen fue medir la longitud, problema que se resolvió en el siglo XVIII por los métodos del reloj y<br />

de las fases lunares. En 1884, después de muchos debates y debido a la utilización de ambos métodos,<br />

principalmente el segundo, 26 países decidieron la elección de Greenwich como nuevo meridiano origen.<br />

Debido a la dificultad del cálculo de la longitud tampoco fue fácil fijar el punto más occidental de las Islas<br />

Canarias. En el siglo XVI, era la Isla de La Palma, en el XVII La Restinga, ya en la Isla de <strong>El</strong> <strong>Hierro</strong>; y, en<br />

el XVIII, La Dehesa. En 1848 quedó establecido que Punta Orchilla era el punto más occidental.<br />

BIBLIOGRAFÍA:<br />

Para la preparación de este trabajo se han consultado las siguientes cartas portulanas: Angelino Dulcert (1339),<br />

Hermanos Pizzigani (1367), Cresques Abraham (1375), Macià de Viladestes (1413), Giacomo Giroldi (1425), Gabriel<br />

de Valseca (1439), Grazioso Benincasa (1468), Juan de la Cosa (1500), Jacobus Russus (1535), Battista Agnese<br />

(1544), Mateu Prunes (1563), Joan Martinez (1570), Bartolomé Olives (c1570), Joan Ricso (1580), Domingo<br />

Villarroel (1589) y Joan Oliva c1592).<br />

También se han consultado los mapas y cartas náuticas impresos de las Islas Canarias desde La Isole Fortunate<br />

(1528) de Bordone al Mapa de Palma, Gomera y <strong>Hierro</strong> (1898) de Manuel Pérez Rodríguez, así como los<br />

manuscritos desde Valentim Fernandes (1506) hasta D´Hermand (1785). La mayoría con sus correspondientes<br />