Fuerteventura, 02/2006 - ACEC. Viera y Clavijo

Fuerteventura, 02/2006 - ACEC. Viera y Clavijo

Fuerteventura, 02/2006 - ACEC. Viera y Clavijo

- No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

e-mail:vierayclavijo@telefónica.netA.C.E.C. “VIERA Y CLAVIJO”Curso:”<strong>Fuerteventura</strong>: geología, naturaleza yactividad humana”A celebrar en: Betancuria, Tuineje, La Oliva y Pájara(<strong>Fuerteventura</strong>)Días 26, 27, 28 de febrero y 1, 2, 3 y 4 de marzo de <strong>2006</strong>.

Curso:”<strong>Fuerteventura</strong>: geología, naturaleza y actividad humana”. Del 26/2/<strong>2006</strong> al 4/3/<strong>2006</strong> 1ÍNDICEPROGRAMA DE ACTIVIDADES ____________________________________________ 2LISTADO DE ASISTENTES_________________________________________________ 3PRÓLOGO: FUERTEVENTURA ES BIOSFERA_______________________________ 4Por Tony Gallardo CamposLA ISLA DE FUERTEVENTURA ____________________________________________ 6www.gran-tarajal.comGEOLOGÍA DE LA ISLA DE FUERTEVENTURA ____________________________ 14Por Telesforo Bravo ExpósitoLA DEGRADACIÓN DEL SUELO COMO PARTE DEL PROCESO DEDESERTIFICACIÓN DE LA ISLA DE FUERTEVENTURA ____________________ 19Por Juan Miguel Torres CabreraFUERTEVENTURA LA DRÁSTICA TRANSFORMACIÓN DE UN PAISAJEVEGETAL DESCONOCIDO _______________________________________________ 24Por Octavio Rodríguez DelgadoPLAN ESPECÍFICO CONTRA LA DESERTIZACIÓN EN EL ARCHIPIÉLAGO __ 30Gabinete de Prensa de la Consejería de M. A. y Ordenación TerritorialPÁJARA_________________________________________________________________ 32www.gran-tarajal.com/pajara.htmTUINEJE ________________________________________________________________ 34www.ayuntamientotuineje.comBETANCURIA ___________________________________________________________ 37www.gran-tarajal.com/betancuria.htmLA OLIVA _______________________________________________________________ 39www.fuerteventuranet.comBIC LA ATALAYITA _____________________________________________________ 41www.fuerteventuradigital.comCUEVA DEL LLANO DE VILLAVERDE ____________________________________ 44www.fuerteventuradigital.comMONUMENTOS HISTÓRICO-ARTÍSTICOS Y ARQUEOLÓGICOS ____________ 48Por Rubén NaranjoENERGÍA EÓLICA _______________________________________________________ 50www.arquitectura-tecnica.comPARQUES EÓLICOS: ENERGÍA RENOVABLE Y RENTABLE ________________ 51www.revista.consumer.esLA CABRA MAJORERA __________________________________________________ 54Miguel Ángel González PérezAPAÑADAS Y AJIJADAS__________________________________________________ 55http://cabildofuer.es/portal_queso/apana.phpELABORACIÓN DEL QUESO MAJORERO _________________________________ 56www.gran-tarajal.comPORQUE NO TODO ES QUESO MAJORERO________________________________ 59Por C.J.PalaciosLEYENDAS DE FUERTEVENTURA ________________________________________ 60Por Sabas Martín y www.gran-tarajal.comASPECTOS INSÓLITOS Y ENIGMÁTICOS DE FUERTEVENTURA____________ 63Por José Gregorio GonzálezUNAMUNO EN FUERTEVENTURA ________________________________________ 67Por Juan Luis Calbarro.CARTA CELESTE DÍA 1-3-06 A LAS 23:00 HORAS. __________________________ 69ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”

2 Curso:”<strong>Fuerteventura</strong>: geología, naturaleza y actividad humana”. Del 26/2/<strong>2006</strong> al 4/3/<strong>2006</strong>PROGRAMA DE ACTIVIDADESDÍAHORA ACTIVIDADDomingo 26 12:45 h Facturación del grupo en aeropuerto de Los Rodeos.13:20 h Salida Tenerife - <strong>Fuerteventura</strong>Lunes 27Martes 28Miércoles 1Jueves 214:30 h Traslado a bungalows “Castillo Playa” para alojamiento.17:00 h Presentación del curso y entrega de material.Desayuno.9:30 h Salida en guagua para recorrido y estudio de geología, formacionesvegetales, suelos, recursos hídricos y ecosistemas del macizo deBetancuria. Llano de Santa Catalina: suelos, erosión y recursos hídricos.Castillo de Lara: Estrategias de revegetación en <strong>Fuerteventura</strong> y suinfluencia en los suelos.Majada del Estanco: Actividades agrícolas tradicionales y restos devegetación termófila.Valle de los Granadillos: vegetación natural y control de la erosión.Presa de Las Peñitas: Ecosistemas húmedos y gestión de las aguassuperficiales.Madre del agua: Un oasis en el desierto.Ajuy: Retorno a los orígenes de Canarias.Desayuno9:30 h Salida en guagua para recorrido y estudio de Malpaís de la Arena,volcanes recientes y colonización vegetal.16:00 h Visita al Centro de visitantes de “Cueva del Llano”.Desayuno.9:30 h Salida en guagua para recorrido y estudio de jable y playas de Jandía:Matas Blancas: Moluscos marinos y cambios climáticos.Huesos del Caballo: Las pardelas extinguidas de <strong>Fuerteventura</strong>.Parque eólico: La importancia de las energías alternativas en<strong>Fuerteventura</strong>.Playa de la Barca: La Franja intermareal mas extensa de Canarias.Pecenescal: La circulación de la arena y la estabilidad de las playasDesayuno.9:30 h Salida en guagua para recorrido y estudio de Tefïa:Casas antiguas restauradas, historia majorera.Bco. de los Molinos. Fuente Blanca: Calizas recifales.La Atalayita: poblado aborigen en un malpaísViernes 3Desayuno.9:30 h Salida en guagua para recorrido y estudio de Montaña del Cardón:Historia geológica del sur de <strong>Fuerteventura</strong>, vegetación endémica de lamontaña.Sábado 4 9:00 h Salida del grupo hacia el aeropuerto.11:20 h Salida <strong>Fuerteventura</strong> - TenerifePonentes:D. Lázaro Sánchez-Pinto Pérez-Andréu.D. Juan Miguel Torres Cabrera.D. Ramón Casillas Ruiz.Coordinadores:D. Luis López Beltrán.D. Salvadora Martel Lima.ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”

Curso:”<strong>Fuerteventura</strong>: geología, naturaleza y actividad humana”. Del 26/2/<strong>2006</strong> al 4/3/<strong>2006</strong> 3LISTADO DE ASISTENTESNOMBRE1. Acosta Trujillo, Aída2. Alvarado Quesada, Ricardo3. Bravo Bethencourt, Jesús4. Castellano Fernández, Maria Rosa5. Díaz Afonso, Cecilia6. Domínguez Roldan, Gema7. Eugenio Baute, Carmen8. Eugenio Baute, Francisca9. Ferrera Goya, Eladio Julián10. García Afonso, Pablo11. González González, Esther12. Gil Bolaños, Mª Teresa13. Guimerá Ravina, Mª del Rosario14. Herzog, Heike15. Hernández Pérez, Lourdes16. León Ramírez, Alberto17. Luis Yanes, Domingo18. Manescau Sosvilla, Pilar19. Mesa Alonso, Jesús Enrique20. Mora Mesa, Loida21. Moreno Batet, Enrique F.22. Navarro Ramírez, Teresa23. Oliver Cordobés, Marina24. Pablo Gimeno, Mª Jesús25. Paz Coruña, Mª Carmen de la26. Pérez Villar, Cristina27. Rivero Blanco, Manuel28. Rodríguez Cabrera, Ana29. Rodríguez Cabrera, Araceli30. Rodríguez Ferrer, Carmen Rosa31. Rodríguez Ferrer, Teresa32. Rodríguez Molina, Nicolás33. Rodríguez Pérez, Félix M.34. Valido Suárez, Arminda35. Vogel - Schmidt, SandraASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”

4 Curso:”<strong>Fuerteventura</strong>: geología, naturaleza y actividad humana”. Del 26/2/<strong>2006</strong> al 4/3/<strong>2006</strong>PRÓLOGO: FUERTEVENTURA ES BIOSFERAPor Tony Gallardo CamposGerente de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo Insular de <strong>Fuerteventura</strong>Rincones del Atlántico Nº2.La retina del observador queda impactada por el derroche de luz. A ambos lados de lamirada se produce un vacío que, poco a poco, se va ocupando con el rojizo de la tierra yerma,los tornasolados de las superficies pedregosas, el amarillo inmaculado de las arenas y el verdeturquesa del mar. Un mundo sin obstáculos, que no vacío, que nos cuenta su azarosacondición millonaria en años. Un imponente libro de geografía geológica que nos habla de losorígenes plutónicos de nuestra madre tierra. Todo menos la isla mítica imaginada. Nada delverdor de la floresta ni del marrón oscuro de la tierra húmeda.<strong>Fuerteventura</strong> es espacio, es un cuerpo de mujer tendido sobre el mar del que sobresalesólo el espinazo pétreo de los farallones montañosos del macizo de Betancuria y Jandía. Uncuerpo largo y enjuto, colmado de cicatrices de viento y agua, que conforman agudosbarrancos y sinuosas laderas de formas casi orgánicas.El observador sigue con la mirada puesta en la horizontal condición de la isla, hastaque salen a su encuentro loscentinelas de la memoria y eltiempo. Primero el mágicopitón traquítico de Tindaya,vínculo anímico con lacosmogonía de los ancestralesMajos. Catedral a cielo raso delos míticos pobladores de la islaque desde lo alto seguían conatención los designios del cielo.Sus huellas, labradaslaboriosamente en la roca, nosllaman a la armonía con lanaturaleza. El observador secoloca sobre la traquita y posa suavemente sus manos sobre los ojos/aguas de la piedra. Laenergía, a decir de los chamanes, fluye por estos poros de piedra directamente al alma. No esde extrañar que el escultor Chillida haya sentido “esto” y se ofreciera como médium parahacernos transitar hasta al núcleo central de nuestro propio origen vital, el corazón de la tierra.Después los volcanes dormidos. Sus negros cráteres, alineados uno detrás de otro, seantojan como cabezones totémicos de la islade Pascua. Los nuestros, con sus bocasabiertas, amenazando con tornarse rebeldesy escupir fuego de nuevo sobre lasblasfemas construcciones que amenazan elpaisaje. Los mismos volcanes albergan ensu seno manchas verdes, de tabaibas,espinos y aulagas, primeros y casi únicoscolonizadores de lo que los lugareños nopueden llamar de otra forma más queMALPAÍS. Volcanes de furor o paz.Dormidos o atentos. Es país malo, peronaturaleza buena, naturaleza que se resiste a ser domeñada por el hombre. Sus retorcidosASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”

Curso:”<strong>Fuerteventura</strong>: geología, naturaleza y actividad humana”. Del 26/2/<strong>2006</strong> al 4/3/<strong>2006</strong> 5homúnculos modelan el basalto de forma caprichosa y dramática creando un universo pobladode fantasmas. Vuelve a ser espacio que no vacío. Y el observador se impregna de sosiego antela constatación del determinismo del tiempo. Sobrecoge pensar en “millarños” y no enminutos.El aire se torna de fuego en las planicies del centro, en algunos momentos lareverberación nos hace pensar en lo imposible de la vida misma. Hombres y animales seempeñan en demostrarnos lo contrario. Son hombres duros, mesetarios, recios en su austeraforma de sentir la tierra, dispuestos a resistir las calamidades de la sequía o el aguacero.Ingeniosos en el diseño de una estrategia vital que pasa o más bien pasaba, por cuidar su bienmás preciado, el agua. Los acompañan un sin fin de náufragos en el empeño. Aves querecorren las planicies esteparias de puntillas como si no quisieran quemarse los pies(corredores, gangas, ortegas, alcaravanes…). También la augusta hubara, reina de la estepa.Su mirada está tan hecha al contorno horizontal de los jables del sur o a las llanuraspedregosas del norte que el más mínimo obstáculo la hace emprender una agitada huida. A losobservadores pacientes, sin embargo, es capaz de regalarles los pasos rítmicos de su seductoradanza de apareamiento. Nada más vivo que la estepa y nada más en riesgo de sucumbir al runrun del progreso. El cielo se puebla con la presencia de otro huésped ilustre, el guirremajorero; su apellido atestigua su pertenencia ancestral a esta tierra. El guirre, con su plumajeimpoluto de blanco forense, es un superviviente empeñado en no sucumbir a los cables, a laocupación del suelo y hasta a males modernos tan absurdos pero tan letales como laenfermedad de esas vacas que pagan la locura de sus dueños. Tierra y aire, menos de la mitaddel universo mundo, la otra parte, su mar, suhorizonte. Esta tierra hecha de contrastessingulares pasa casi sin solución decontinuidad de la planicie a la playa yadquiere su condición plena cuando losmiembros exentos de ese cuerpo isla sehunden en el abismo del océano. La isla sonarenas que se remansan en sus costadossedentes, abrigadas de la fiereza del viento orasas volcánicas repletas de lapas ymejillones que aguantan el embate de lasolas oceánicas. Las playas son la isla, perotambién su pesadilla más pesada. De ellas ha llegado por fin el respiro a sus gentes y con ellastambién la amenaza de su equilibrio.La isla que queremos, la isla capaz de conformar un nuevo mito, se encuentra en esecamino que recorremos cada día. La isla biosfera es la isla del respeto al universo mundo queheredamos y que todavía hoy tenemos, es un rincón vivo del Atlántico.http://www.rinconesdelatlantico.com/num2/fuerteventura.htmlASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”

6 Curso:”<strong>Fuerteventura</strong>: geología, naturaleza y actividad humana”. Del 26/2/<strong>2006</strong> al 4/3/<strong>2006</strong>www.gran-tarajal.comLA ISLA DE FUERTEVENTURALa isla de <strong>Fuerteventura</strong> es la más larga del Archipiélago. Separan Punta de Tiñosa, alNorte, de la de Jandía, en el extremo meridional, 210 kilómetros de distancia. Su superficie esde aproximadamente 1.659,7 kilómetros cuadrados (incluida la Isla de Lobos), por tanto, es lasegunda en extensión del Archipiélago, tras Tenerife. Es, asimismo, la más próxima al vecinocontinente africano, pues distan unas 52 millas marinas entre Punta Entallada y Saquía-el-Hamra en el Sahara Occidental.El principal rasgo que caracteriza a la isla es el relieve maduro, producto de unacontinuada erosión que ha incidido y originado profundos y amplios valles en forma de "U",debido al relleno del lecho por glacis poligénicos. Estos valles se encuentran flanqueados porescarpados interfluvios que reciben el nombre genérico de cuchillos. El techo de la isla sehalla en Jandía (Pico de la Zarza, 807 metros).Es muy probable que <strong>Fuerteventura</strong> en su devenir histórico nunca haya poseído unamasa forestal relevante, como sí tuvieron otras islas, por la escasa altura de sus relieves, perono cabe duda que debió contar con una mayor densidad de matorrales y arbustos propios dezonas costeras como: palmeras, tarajales, acacias, etc., que retenían los suelos de susestribaciones montañosas y facilitaban la infiltración del agua de la lluvia.Por otro lado, la mala calidad de las aguas, debido al alto contenido de sales, propiciaque las tierras que se riegan de una forma sistemática terminen salitrándose e impidiendo suaprovechamiento por largo tiempo. Esta serie de inconvenientes junto a otros factoresfavorables, son los que de forma articulada han ido configurando el paisaje de la isla.La isla cuenta con diez parajes naturales protegidos con un total de 43.725 ha, es decir,el 25% de la superficie de <strong>Fuerteventura</strong>.El medio físicoA pesar de la primera apariencia de homogeneidad, <strong>Fuerteventura</strong> presenta cuatrograndes unidades o macro estructuras diferenciadas, a saber: el Macizo de Jandía, el Macizode Betancuria, una tercera macro estructura que conforma la zona septentrional y la cuarta yúltima gran unidad la constituiría el resto del espacio insular, es decir, el sector centro ysureste de la isla. Asimismo también se puede establecer otra clasificación, dividiendo la islaen dos mitades: Norte y Sur. El Norte es menos poblado y dedicado desde el punto de vistaagrícola al cultivo de cereales y leguminosas, mientras el Sur ofrece unas densidades depoblación mayor y es la zona de asentamiento de los cultivos de riego sistemático y deexportación (tomates y alfalfa).Los principales rasgos geomorfológicosLa isla carece de alturas significativas, la máxima altitud se halla en el Macizo deJandía (Pico de la Zarza, 807 metros), asimismo, hay toda una serie de estribacionesmontañosas en el Macizo de Betancuria cuyas cotas más altas alcanzan los 600 metros.El resto de la isla es muy llano (llanura litoral nororiental, llanura interior y la llanuracostera). Las tres están formadas por multitud de barrancos que se encuentran a su vezdivididos por una serie de cuchillos que terminan de compartimentar el suelo de<strong>Fuerteventura</strong>. Los valles que se forman entre los cuchillos tienen forma de "U", ello se debea que su lecho se encuentra tapizado por acumulaciones sedimentarias antiguas. Las costasson en su mayoría bajas y arenosas, excepto la parte occidental que es acantilada.En la formación geológica de la isla diferenciamos los sedimentos mesozoicos(turbiditas) que constituyen el zócalo de la isla. Sobre éstos se asienta el denominadoASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”

Curso:”<strong>Fuerteventura</strong>: geología, naturaleza y actividad humana”. Del 26/2/<strong>2006</strong> al 4/3/<strong>2006</strong> 7complejo basal (peridotitas, gabros, dioritas, lavas almohadilladas y tobas traquíticassoldadas) que conforman un conjunto muy particular y altamente inyectado por diques. Sesuperponen a dicha formación geológica las sucesivas series volcánicas, donde destacan porsu volumen las series intermedias; y prácticamente testimonial es el vulcanismo reciente(Malpaís de Bayuyo, Malpaís Grande y Chico y Malpaís de Jacomar).En cuanto a las series volcánicas, destaca la Serie basáltica, que comprende todo elMacizo de Jandía, y buena parte del subsuelo de la vertiente oriental; asimismo, aflora alNorte del municipio de Puerto del Rosario y alrededores de La Oliva. Son coladas de escasoespesor que se superponen (plateaux), y parten de una fisura que generalmente sigue ladirección NE-SO. Al final de esta serie hay un período de volcanismo explosivo y puntual enalgunas zonas de la isla que da paso, tras un período de erosión, a la Serie basáltica II, con loscaracterísticos volcanes en escudos que originan coladas espesas y extensas, recubriendobuena parte de los antiguos materiales y, sobre todo, ganado terreno al mar. De igual manera,en esta serie hay todo un conjunto de conos de piroclastos y lavas escoriáceas queconformaron numerosos malpaíses, hoy altamente alterados por la erosión. Por su parte, a laSerie basáltica III corresponden las erupciones habidas en el Pleistoceno, destacando losedificios de Montaña Escafranga, Montaña Roja, la Caldera de Fimapaire y Montaña de losApartaderos. Estos conos están relativamente bien conservados. Por último, la Serie basálticaIV son los edificios y conos mejor conservados, y prácticamente no ha transcurrido suficientetiempo para que la erosión los modifique, al menos de forma sustancial.No obstante, la actual configuración de la isla no sólo obedece a la litología y a lapropia evolución geológica, sino que, igualmente, es necesario tener presente la acción delclima.En efecto, la formación de las amplias llanuras, los valles en "U" y los cuchillos, sólose explican por la existencia de unas condiciones climáticas diferentes a las actuales, sobretodo, de mayores y más regulares precipitaciones. En cualquier caso, la aridez es un hecho,asimismo, constatable en el clima pretérito de <strong>Fuerteventura</strong>, pues estas condiciones son lasúnicas que pueden explicar la formación de numerosos glacis y tableros que se reparten por laisla. Estos, debido a la dinámica climática actual, se encuentran altamente seccionados ycompartimentados, ofreciendo un paisaje similar al bad lands.Los rasgos climáticosLa isla de <strong>Fuerteventura</strong> puede englobarse dentro de los climas áridos con laparticularidad de que es auténticamente desértico en la costa y buena parte del interior, yestepario en las zonas de mayores alturas.Se caracteriza, en líneas generales, por las escasas e irregulares precipitaciones y porunas altas temperaturas a lo largo de todo el año, lo cual deriva en una igualmente fuerteevaporación y evapotranspiración potencial que condiciona altamente la vida vegetal y animalde la isla.A diferencia del resto de las islas del Archipiélago, no se puede establecer en<strong>Fuerteventura</strong> una dicotomía barlovento-sotavento, por la escasa envergadura del relieve. Sinembargo, la presencia de estribaciones montañosas que superan los 500 metros de altitud nospermite señalar una serie de pisos climáticos en particular y biogeográficos en general, dentrodel conjunto de la isla.A lo largo del año se registran una temperatura y humedad relativa bastante uniformes.Las lluvias son escasas, siendo más habituales de septiembre a mayo. Los vientos dominantesson del NE o del N, suaves durante el otoño y el invierno y algo fuertes en primavera yverano. La temperatura media anual oscila entre los 19,6º C y los 18,8º C, y la humedadrelativa entre el 19% y el 38%. El grado de insolación es bastante elevado, siendo la mediaanual de 2.800 horas de sol. La temperatura del agua oscila entre los 17º C y los 23º C enASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”

8 Curso:”<strong>Fuerteventura</strong>: geología, naturaleza y actividad humana”. Del 26/2/<strong>2006</strong> al 4/3/<strong>2006</strong>superficie, siendo enero y febrero los meses más fríos y agosto y septiembre los más cálidos.Las corrientes de agua son intensas en el lado de Sotavento, y discurren la mayor parte deltiempo en dirección NE-SO, paralelas a los flancos de la isla.A grosso modo, el clima de la isla se puede dividir en el existente en la zona costera,desértico; el comprendido entre los 400-500 metros de altitud que se suaviza y se convierte enestepario y, por último, en las altas cotas de los principales macizos montañosos podemosencontrar un clima templado.La red hidrográfica de la isla está formada por numerosos barrancos. Son de destacarlos barrancos de Jarubio, Molinos, Vega de Santa Inés y Río Palmas, en la parte másoccidental de la isla. Merecen citarse, por el Sureste, los de Pozo Negro y Gran Tarajal, entreotros.Flora y FaunaFlora<strong>Fuerteventura</strong> es la cuarta región natural a nivel mundial en cuanto a endemismosflorísticos se refiere, donde perviven plantas de la Era Terciaria que han desaparecido de lamayor parte del planeta. Debido a la baja altitud de la isla, los vientos alisios no descargan suhumedad, por lo que no existen en <strong>Fuerteventura</strong> bosques como en las islas más altas. Laformación vegetal que ocupa una mayor superficie en la isla es el matorral espinoso, que seextiende por llanos y lomadas. La aulaga es una de las especies más comunes, además deespinos, matamoros y rama. El verode, las tabaibas y los cardones representan los elementosmás puros de la que se supone fue la formación original. Las palmeras y tarajales, casi losúnicos representantes arbóreos de la vegetación autóctona, están ligados al cauce de losbarrancos y el fondo de los valles. En áreas de trasplayas, inundadas periódicamente por lamarea, aparece una comunidad denominada saladar. En este hábitat, junto con otras especies,se halla presente un matorral denso denominado matamoros. <strong>Fuerteventura</strong> dispone de lasmejores representaciones de saladar del Archipiélago (Saladar del Matorral en Morro Jable).Estas zonas húmedas tienen una gran importancia debido a su vinculación con la avifauna.También en la costa, y generalmente cerca de los saladares, se encuentra el jable. Los camposde dunas se extienden hacia el interior a favor de los vientos dominantes. Destacan en estaszonas la uva de mar y los balancones. Tierra adentro, el arenal contiene una rica vegetaciónrepresentada por corazoncillos, algahuera, salado blanco, saladillo, trufa, melosa, cebolla, etc.En la isla existen zonas declaradas de interés ecológico protegidas por la Ley 12/1987de 19 de junio de la Red de Espacios Naturales de Canarias. Bajo la denominación de ParajesNaturales de Interés Nacional se encuentran la Montaña de Tindaya, la Ladera de Vallebrón,la Montaña Cardón, el Malpaís de la Arena, El Saladar y la Caldera de Gairía; como ParquesNaturales están las Dunas de Corralejo y Lobos, el Pozo Negro, Jandía y Betancuria.FaunaEn cuanto a la fauna, los invertebrados, y entre éstos los insectos, son el grupofaunístico más representado en <strong>Fuerteventura</strong>. Especial interés tiene la cochinilla, insecto quevive y se desarrolla sobre las hojas de la tunera, que llegó a estar protegido por una ley de1827. Frente a la abundancia de invertebrados, <strong>Fuerteventura</strong> no destaca por la presencia devertebrados; las aves son los únicos representantes (con un número importante de especies,especialmente las nidificantes muchas endémicas y migratorias). Las costas vírgenes de<strong>Fuerteventura</strong> y las escasas salinas y presas sirven de parada a estas especies, concentrándoseen ellas una comunidad cuyos componentes varían estacionalmente. Las aves másrepresentativas de los llanos tanto arenosos como terrosos son la hubara canaria o avutarda, elcorredor, el alcaraván, el alcaudón real, el cernícalo y la abubilla. En los barrancos seencuentran la terrera marismeña, la tarabilla canaria, el herrerillo, el gorrión moruno, etc. EnASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”

Curso:”<strong>Fuerteventura</strong>: geología, naturaleza y actividad humana”. Del 26/2/<strong>2006</strong> al 4/3/<strong>2006</strong> 9las áreas montañosas abundan el guirre, la aguililla, el camachuelo trompetero, el águilapescadora, la lechuza común, etc. Tanto el águila pescadora como el guirre están en inminentepeligro de extinción. De entre las aves marinas destacan la pardela como ave nidificante y elchorlitejo grande, el chorlitejo gris, el correlimos, la garcela, etc. como aves migratorias.Quedan escasos ejemplares de charranes comunes de la numerosa colonia existenteanteriormente. En la Isla de Lobos, la avifauna está compuesta por el petrel, la pardela chica ycenicienta y el paíño común. Las diferencias de salinidad y temperatura de las aguas, debido alas corrientes marinas, permiten la presencia de especies pertenecientes a regiones diversas.La zona de barlovento, azotada por el mar de fondo, más rica en plancton y algo más fría,presenta más variedad y abundancia de especies. Por familias predominan los espáridos(bogas, salemas, sargos, chopas, galanas, roqueras, samas, brecas, bocinegros, besugos, etc.).Los túnidos y similares están representados principalmente por especies de bonitos, patudos,rabiles y sierras, además de ubicuas y caballas. Entre los pelágicos están los siguientes:agujas, voladores, dorados, pejerreyes, peces espada, sardinas y picuíllos. Las másimportantes especies de cangrejos son las siguientes: santorra, centolla (que se coge confrecuencia en las nasas caladas a poca profundidad), cangrejos blanco y colorado, camarones,langostas canarias (muy abundantes en las cuevas del mar del norte), percebes (popularmentellamados "patas de cabra" y localizados en los lugares umbríos de los rompientes del Mar deNorte). Los moluscos más abundantes son los mejillones, los burgados, las cañaíllas y laslapas. Entre los cefalópodos abundan en especial los pulpos, calamares, chocos y potas. Enalta mar son frecuentes las tortugas careta o bobas, al igual que las tortugas laúd, que anidanen algunas playas de la isla. Los mamíferos marinos más frecuentes son las toninas (delfines),ruasos y algunas ballenas, habiéndose constatado recientemente la presencia ocasional defocas monjes. Los anfibios están representados por la rana común; los reptiles mássignificativos son los lagartos, la lisa majorera o lisneja y los perenquenes. En cuanto a losmamíferos, todos los que habitan en la isla han sido introducidos por el hombre (a excepciónde los murciélagos). En esta clase se engloban los perros (siendo el bardino una razaautóctona), la cabra, el cerdo, la oveja, el caballo, el dromedario, el burro, el gato, etc. Entrelos mamíferos no domesticados se encuentran el erizo, la musaraña, el murciélago, el conejo,la rata, el ratón y la ardilla moruna (especie esta última introducida recientemente en la isladesde África).Rasgos característicos de la poblaciónLa población es escasa en comparación con la superficie y, sobre todo, con respecto aotras áreas del Archipiélago. Estos bajos efectivos poblacionales hay que entenderlos por laimportante emigración y no por un escaso crecimiento natural. En efecto, en la isla huboimportantes crisis carenciales, relacionadas con la pertinaz sequía, que derivaron en hambre, ypor consiguiente motivaron importantes éxodos de población, constituyendo ésto un hechocasi estructural en la isla. Dichas salidas se efectúan fundamentalmente a Gran Canaria yTenerife, y en menor medida a ultramar (América).La demografía insular ha experimentado un aumento regular acelerado en el últimodecenio en la capital, Puerto del Rosario (con cerca de 19.000 habitantes), que contrasta consu ancestral estancamiento. La densidad demográfica continúa siendo muy baja. La poblaciónde la isla en 1999 ascendía a 53.903 habitantes. Un rasgo característico de la poblaciónmajorera es su peculiar forma de poblamiento. Son núcleos concentrados y de escasa entidad,quedando, por consiguiente, extensas áreas deshabitadas en el conjunto del espacio insular.Esta tendencia hacia la concentración de sus efectivos poblacionales se haincrementado de forma paulatina, acelerándose en el mencionado proceso en los últimos años.ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”

10 Curso:”<strong>Fuerteventura</strong>: geología, naturaleza y actividad humana”. Del 26/2/<strong>2006</strong> al 4/3/<strong>2006</strong>EconomíaLa actividad económica majorera, hoy día, se sustenta en tres pilares, dos de ellos hantenido tradicional representación en el espacio majorero (agricultura y ganadería), mientras eltercero es de reciente instalación (turismo).GanaderíaLa ganadería apenas ha sufrido variación en los últimos tiempos, pues se mantienenlos tradicionales sistemas de explotación y pastoreo extensivo con bajos índices decapitalización. Hoy día, la situación comienza a cambiar con la instalación de queserías parala elaboración de productos lácteos. Esta mejora es incluso extensible al proceso productivocon la introducción de ordeñadoras mecánicas por parte de algunas explotaciones.AgriculturaLa agricultura ha tenido un importante proceso de reconversión, tanto por la mayorpenetración de capital y el consiguiente desarrollo de las fuerzas productivas, como por lasucesión de cultivos. En efecto, en tiempos pasados dominaron los cereales, cultivados sobregavias, y algunas leguminosas y frutales, todos ellos en secano. En cambio, a partir de losaños treinta se introduce el tomate, ya en regadío, primero por el tradicional sistema deinundación y posteriormente con formas de riego localizado (aspersión y, sobre todo, goteo).Asimismo, el suelo se recubre con lapilli (arenado) reportando una serie de beneficios a laplanta, pues permite un mayor ahorro de agua, gracias al efecto higroscópico del picón. Deigual manera, la planta crece sin excesivas alteraciones de temperatura del suelo. El picónimpide, asimismo, la escorrentía de las aguas superficiales y consiguientemente la pérdida desuelo.En cualquier caso, el regadío se utiliza en la isla sólo para los cultivos del tomate y laalfalfa, ambos altamente resistentes a las aguas de gran contenido en sales.TurismoEl turismo es una actividad reciente, aunque por su espectacular crecimientoconstituye el principal eje de la actividad económica majorera. Este fenómeno se hadesarrollado en dos zonas principalmente: Corralejo, en el Norte, donde predominan lasinstalaciones hoteleras; y Jandía, en el Sur, con una mayor importancia de las residenciasextrahoteleras (bungalows y apartamentos). Otro núcleo de turismo y ocio es la costa deAntigua (Caleta de Fuste), aunque con un número muy inferior de camas.El turismo es mayoritariamente comunitario, destacando los de nacionalidad alemana,y seguidos a distancia por otros países comunitarios (Holanda, Reino Unido y Francia).Asimismo, y sobre todo en los últimos años el turismo procedente de la Península Ibérica, enlos meses de estío, ha cobrado un gran auge.Administración y GobiernoLa isla de <strong>Fuerteventura</strong> es uno de los siete territorios insulares que integran laComunidad Autónoma de Canarias. Administrativamente la isla se encuentra dividida en seismunicipios, que son: Antigua: situado en una franja de terreno del centro-este de <strong>Fuerteventura</strong>, conuna superficie de 250,56 km 2 . La crestería de la Cumbre de Maninubre delimita sutérmino con el de Betancuria, mientras que su lindero norte con Puerto del Rosariosigue el trazo de una línea irregular y arbitraria, a través de llanos y alineacionesmontañosas. Morros, malpaíses y cuchillos costeros establecen su frontera sur conTuineje, quedando abierto al Atlántico por el lado este.ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”

Curso:”<strong>Fuerteventura</strong>: geología, naturaleza y actividad humana”. Del 26/2/<strong>2006</strong> al 4/3/<strong>2006</strong> 11 Betancuria: topónimo derivado del nombre del conquistador de la isla, Jean deBethencourt, fue capital insular hasta el siglo XIX. Localizado en el centro-oestede la isla, es el más pequeño con una extensión de 103,63 km 2 . Los distintosepisodios volcánicos formaron con el tiempo el rasgo principal del municipio elMacizo de Betancuria, cuyo pico más alto es el Pico de la Atalaya con 724 m. La Oliva: es el municipio situado más al norte de la isla, tradicionalmente laeconomía municipal, al igual que en el resto de la isla, era predominantemente laganadería y la pesca, así como una agricultura muy localizada, hasta que en losaños setenta el desarrollo turístico se convierte en el nuevo motor de la economíamunicipal. La Oliva, junto con el municipio de Pájara, es donde la actividadturística, y por tanto inmobiliaria, se han consolidado de forma más clara. A 23 kmde Puerto del Rosario, tiene una rica historia, desde los petroglifos prehispánicosde la Montaña de Tindaya (Paraje natural de Interés Nacional) al monumento aMiguel de Unamuno, desterrado aquí por Primo de Rivera. También destaca lacasa de los Coroneles (siglo XVIII). Población (según estimaciones para 1995),6.789 habitantes. Pájara: a 42 km al suroeste de Puerto del Rosario. Su economía se basa en laagricultura (tomates, cereales y alfalfa), la pesca, el turismo y la artesanía depalma. Entre sus monumentos destacan la iglesia de la Virgen de la Regla (sigloXVIII) y la ermita de Nuestra Señora de la Peña. Población (según estimacionespara 1995), 5.345 habitantes. Tuineje: a 33 km al suroeste del Puerto del Rosario. El tomate es su principalproducción. En este municipio se encuentra parte del Parque natural Pozo Negro yparte del Paraje natural de Interés Nacional Caldera de Gairía. Entre susmonumentos artísticos destacan su castillo (siglo XV) y la ermita de San Miguel.Población (según estimaciones para 1995), 7.735 habitantes. Puerto del Rosario: municipio capitalino, es el núcleo urbano que más poblaciónconcentra, y donde el crecimiento ha sido mayor. La población del municipio hacrecido de forma constante en las últimas décadas. Casi concentra el 50 por cientodel total de la isla. Como capital de la isla es el centro de gestión y administración,por lo que concentra todas las funciones. En su economía destaca la actividadpesquera, además de la agricultura y ganadería caprina (antes se llamó PuertoCabras). Entre sus lugares de interés turístico destaca el turismo de playa: PuertoLajas y Playa Blanca y la iglesia de estilo colonial.El órgano de gobierno y administración insular es el Cabildo, que tiene autonomíaplena en los términos que establece la Constitución (REC 1978/2836) y su legislaciónespecífica conforme al artículo 32 del Estatuto de Autonomía de Canarias (aprobado por LeyOrgánica de 10 de agosto de 1982), que es su norma institucional básica.HistoriaEl primer nombre que se conoce de la Isla es el de Herbania, refiriéndose a la murallaque dividía en dos el territorio, separando a dos tribus indígenas. La muralla estaba situada enel Istmo de la Pared, quedando al norte los seguidores de Ayoze y al sur los de Guise. Mástarde, y refiriéndose a las cuevas que sirvieron de morada los indígenas "majos" o "mohod",se deriva la forma arcaica mahorero o majorero, nombre que se les dio a los habitantes de laIsla; y también Mahorato o Maxorata, invención culta y latinizante de la misma raíz,inventada por los cronistas para designar la tierra de los majoreros.Fue en 1339, en un mapa de Angelino Dulcet, donde aparece ya aplicado el nombre deForte Ventura.ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”

12 Curso:”<strong>Fuerteventura</strong>: geología, naturaleza y actividad humana”. Del 26/2/<strong>2006</strong> al 4/3/<strong>2006</strong>La ConquistaParece que los árabes andalusíes estuvieron durante la Edad Media alguna vez enCanarias, pero si nos referimos a <strong>Fuerteventura</strong>, fueron los mallorquines, los catalanes, losandalusíes, los vascos, los portugueses, en asociación con genoveses, florentinos, venecianosy otros navegantes y comerciantes de la península Italiana, los que efectuaron lasexpediciones previas a la conquista propiamente dicha. Expediciones que partieronprincipalmente de los puertos peninsulares. Antes de las expediciones de los mallorquines en1342, es evidente que se sabía de la existencia de las Islas, pues están en el mapa de Dulcet,cartógrafo balear de 1339En 1352 se organizó la expedición de Arnau Roger con carácter misionero, auspiciadapor el rey de Aragón. Los misioneros que vinieron a la Isla eran catalanes y también lo eranlos comerciantes, como Bernat Merman y Pere d'Estarda. Este impulso catalán hacia Las Islasfue de corta duración, no más allá de 1387, año de la muerte de Pedro el Ceremonioso.A partir de ese momento, y hasta la iniciación de la conquista por Bethencourt y de LaSalle, las noticias se hacen aún más confusas y enrevesadas.Entre 1391 y 1393, las relaciones entre Castilla y Génova se agriarán debido a lacompetencia naviera y mercantil sobre el norte de África y las Canarias. En 1393 se realizaotra empresa totalmente andalusí-castellana, y como resultado de ésta se dio la codicia amuchas caballeros para pedir la conquista al rey de Castilla, Enrique III. Precisamente uno deestos caballeros iba a ser Jean de Bethencourt que se uniría a otro caballero francés llamadoGadifer de La Salle, primeros conquistadores reales de la Isla.Jean de Bethencourt llega la las islas orientales con veintitrés normandos y cuarentaandaluces en 14<strong>02</strong>, entrando en <strong>Fuerteventura</strong> por el Puerto de la Peña (Ajuy); no sólo viene ala Isla en busca de esclavos, sino que está dispuesto a asentarse en la Isla y dominarlamilitarmente, para lo que contrata a Gadifer de La Salle.El primer recuento poblacional (entre 1440 y 1450) da un censo de 1.200 personas,situadas básicamente en la villa capitalina y sus alrededores.Los primeros asentamientos se situaron en el Valle de la Vega de Río Palmas yBentancuria. A principios del siglo XVI aparecen otros nuevos en el Valle de Santa Inés, losLlanos de La Concepción y posteriormente en Antigua.La conquista de la Isla duró unos tres años, que no fueron en estado continuo deguerra, sino más bien de acomodo y convivencia pacífica entre los conquistadores yconquistados.A mediados del siglo XVII se tienen noticias de que la ocupación territorial llega a lazona de El Cotillo, lo que hace suponer que ya era utilizado como refugio pesquero.Asimismo, hay noticias de la existencia de la ermita de Vallebrón.Las incursiones piratas tienen carácter de aprovisionamiento de agua y carne, y sólo en1593, capitaneada por Xabán de Arráez, tuvo carácter de invasión. La Isla estuvo bajodominio berberisco durante seis meses. Al finalizar éste, quedó destruida la capital y susarchivos, Ante el peligro que suponían estas incursiones se establecen puntos de defensacomo el del Barranco de la Torre, el de El Cotillo y la Caleta de Fustes.Entre los siglos XV y XVI se producen diferentes ventas de los distintos señoríos y esa principios del siglo XVII cuando se consolida el Señorío de <strong>Fuerteventura</strong> con la casa deArias y Saavedra.El gobierno militar pasará, sucesivamente, del Sargento Mayor al Comandante Mayor,Teniente Coronel y por fin al Coronel. Este irá asumiendo funciones tales como Correos,cobro de los quintos, e irá adquiriendo tierras hasta ser el propietario de casi todo el norte dela Isla.ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”

Curso:”<strong>Fuerteventura</strong>: geología, naturaleza y actividad humana”. Del 26/2/<strong>2006</strong> al 4/3/<strong>2006</strong> 13La ausencia permanente del Señor beneficia al Coronel, que llega a instituirse en uncargo hereditario y en la práctica se instituye como el nuevo Señor de la Isla, dando lugar alCoronelato.La desaparición del Señorío y del Coronelato comienza con la Constitución de LasCortes de Cádiz, y su fin real con la constitución de ocho ayuntamientos en la Isla.Historia ModernaEl despegue económico, tras dos siglos de estéril esfuerzo centrado en la economíacerealista. Se produce al final del siglo XVIII con el inicio del comercio de la barrilla, lacochinilla, la orchilla, la cascarilla y el jicanejo.La barrilla es una especie vegetal, que al igual que el cosco, se recolectaba y dejabasecar para quemarse después, quedándose convertidas en piedras negras y compactas, llamada"piedra de barrilla". En este estado se exportaba a Inglaterra, donde obtenían la sosa para lafabricación de jabones.La cochinilla es un insecto que vive y se desarrolla sobre las hojas de la tunera; luegose recoge, con unas cucharillas especiales, en un duro y meticuloso trabajo. De la cochinilla seobtiene un valioso carmín que se emplea para fabricar el lápiz de labios y para teñir telas.La historia cerealista tiene una notable influencia actual en el paisaje majorero con lapresencia de molinos y molinas sembrados a lo largo del territorio.Durante el XIX se añade el comercio de la cal. Ello se traduce en la proliferación dehornos de cal.Durante los siglos XVIII y XIX se conocen años de hambruna, provocados pornotables sequías en la Isla; esto da lugar e emigraciones importantes: primero hacia GranCanaria y Tenerife, y posteriormente hacia el continente Americano (Montevideo, BuenosAires, México, Venezuela y Cuba).Hasta después de La Guerra Civil siguen roturándose las tierras, realizando cadenas depiedras para evitar la erosión y aterrazando el suelo para cultivar.Se fomentan las actividades de intercambio comercial, haciendo de Puerto Cabras lacapital insular, promoviéndose el desarrollo del norte y la creación del primer puertomercantil. También se abre el puerto de Gran Tarajal, que favorece la producción yexportación del tomate.La aparición del fenómeno turístico invierte el sentido demográfico, hecho éste que setraduce en una transformación social importante con el riesgo de la pérdida de la identidadinsular. La ocupación tradicional, en el interior se desplaza hacia las costas.ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”

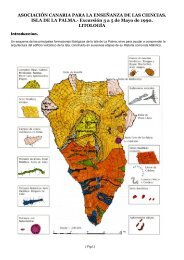

14 Curso:”<strong>Fuerteventura</strong>: geología, naturaleza y actividad humana”. Del 26/2/<strong>2006</strong> al 4/3/<strong>2006</strong>GEOLOGÍA DE LA ISLA DE FUERTEVENTURAPor Telesforo Bravo ExpósitoFascículo II. <strong>ACEC</strong> “<strong>Viera</strong> y <strong>Clavijo</strong>”. Año 1991.ESQUEMA GEOLÓGICO DE LA ISLA.INTRODUCCIÓN<strong>Fuerteventura</strong> es una isla arrasada por la erosión torrencial, por lo que sus estructurashan sido desmanteladas y con un relieve muy maduro. Tiene una extensión de 1730kilómetros cuadrados y tiene una forma alargada de NE a SO. Tiene un relieve moderado connumerosos vértices entre 400 y 800 metros de altura. Su altura máxima es de 808 metros y seencuentra en el Sur de la Isla. Entre los fondos de los valles, anchos y planos y las laderas haydiferencias entre 300 y 350 metros de desnivel.La isla tiene un cuerpo principal, y un apéndice en el extremo Sur, que es la Penínsulade Jandía. Tanto topográficamente como en sus aspectos geológicos, existen unas seisunidades, respondiendo la topografía al tipo de formación geológica y que describiremos acontinuación:UNIDADES GEOLÓGICAS Y TOPOGRÁFICASa. “Complejo Basal” o faja occidental. El área de esta unidad ha sido sometida auna activa erosión y presenta formas topográficas redondeadas y un complicadodrenaje con pequeños barranquillos. Todas las cuencas torrenciales desembocanhacia la costa occidental. En algunos puntos conserva como testigos, formacionesbasálticas que se le superpusieron o bien capas basálticas más recientes queocasionalmente y en épocas más recientes han cubierto su superficie. Estecomplejo basal es la formación más antigua de la isla y aparte del llamado “macizode Betancuria”, existen Otros “islotes” en el Sur de Tostón-Cotillo y asimismo enel Valle Central al Sur de Tuineje.b. Otra unidad está formada por el conjunto de series basálticas, superpuestas encapas y subhorizontales con aspecto de basaltos de meseta. Los geólogos del sigloXIX que estudiaron esta unidad geológica la denominaron “trapp” por recordar suaspecto a una escalera. Está cortada por valles de fondo plano y de aspecto muymaduros. La erosión ha cortado estos basaltos en lomos perpendiculares a lascostas y con aguzadas cresterías que ha determinado que localmente llevennombres muy expresivos, como Fortalezas, cuchillos, roques, atalayas, castilletes,etc., etc. Las cabeceras de estos “cuchillos” están cortadas por bruscos acantiladospor lo que su extensión debió ser mucho mayor. También están cortados por eloriente, ya que fueron acantilados marinos como puede observarse en el Sur de laisla donde no existe plataforma costera.c. Entre las dos unidades ya descritas existe una faja central que recorre de Norte aSur la isla, Es un “valle central” bastante irregular y con topografía llana aunqueexisten conos volcánicos y pitones traquíticos, como el de Tindaya. Este ValleCentral ha sido inundado por coladas basálticas muy fluidas procedentes decentros de emisión tranquila. El actual relieve indica un proceso de rebajamiento,dejando rasas “colgadas”, aunque los nuevos cursos torrenciales están pocoencajados.d. Se ha considerado como unidad geológica, la faja costera oriental que soncoladas de basalto que han inundado los antiguos litorales, ganando o recuperandoun amplio espacio al mar. Por esta costa oriental no hay acantilado marino, lo queASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”

Curso:”<strong>Fuerteventura</strong>: geología, naturaleza y actividad humana”. Del 26/2/<strong>2006</strong> al 4/3/<strong>2006</strong> 15indica lo reciente de estas inundaciones de lava. Por la costa occidental desdeTostón-Cotillo hasta el Puerto y Playa de los Molinos, estos basaltos son algo másantiguos, ya que existe un acantilado uniforme de unos 20 metros. Los centros deemisión de estos basaltos, son abundantes y se ven numerosos volcanes. Gran partede los fondos de valle de la formación de los Cuchillos, han sido en gran parteinundados por los materiales de esta unidad geológica.Al Sur de la Isla por la costa oriental, esta formación desaparece a partir de PozoNegro haciéndose la costa acantilada por lo que los “cuchillos” están en contactodirecto con el mar en estos elevados acantilados corno el de La Entallada cerca deGran Tarajal.e. Como unidad geológica de origen no volcánico, tenemos que citar los “campos dedunas” de arena de origen orgánico. Las arenas han penetrado y siguen penetrandopor diferentes puntos de la isla donde las corrientes marinas fluyen hacia lasuperficie. (Upwell; upwelling; flujo ascendente). La corriente fría de Canarias quefluye desde el NE, tropieza con los bloques insulares y asciende a la superficie,arrojando a la costa las caparazones de la micro y macrofauna, plancton y bentos,elaborados y fracturados en granos por el oleaje y transportados por los vientosAlisios tierra adentro. A estos materiales hay que añadirle conchas de moluscosterrestres y fragmentos calcáreos de los “caliches” que como una costra, cubren lossuelos áridos de la Isla. En el esquema adjunto sólo se han señalado las Dunas deCorralejo y el Istmo de la Pared en Jandía, pero hay otras zonas que tienen camposde dunas como al Norte de Tostón-Cotillo y en otros puntos campos o “jables” conarenas fósiles y “encalichadas” como el Jable del Vigocho en la costa de Pájara.Dunas fósiles existen en Jandía, y han sido utilizadas para construcción (Fachadade la iglesia de Pájara) y para “piedra de filtro” en las “destiladeras” queantiguamente se utilizaban en cada vivienda para purificar el agua de bebida.Muchas dunas fósiles han desaparecido al ser explotadas como cantera. En Jandíay en el Morro del Jable hay una línea de dunas de este tipo, y en diferentes vallesde esta península hay grandes acumulaciones de arenas endurecidas indicando laposibilidad de cambios e intensidad de los vientos puesto que las dunas actuales noalcanzan alturas como las que ocupan las arenas fósiles.Entre Tostón-Cotillo y la aldea de Villaverde al Norte de La Oliva existe un campode arena muy extenso indicando una antigua costa antes de la erupción delBayuyo, que aisló esta zona del mar.f. La Isla de <strong>Fuerteventura</strong> no ha conocido erupciones históricas, al menos en losúltimos 600 años. Pero sí tiene campos de malpaíses y numerosos edificiosvolcánicos intactos y con sus campos de coladas en bloques —lavas a-a— queindican su juventud. Aunque en el esquema adjunto sólo se indican dos campos, eldel Bayuyo e Isla de Lobos y al Sur el Malpaís Grande y el Chico al Sur deTuineje, existen muchos otros volcanes con sus malpaíses muy frescos como losde la Montaña de la Arena en La Oliva, los de Montaña Quemada donde está elMonumento a Unamuno, el Volcán de Jacomar y otros de menor entidad. Elmalpaís del Bayuyo, con dos alineaciones de volcanes, ganó al mar unos 100 km.cuadrados y parte de su malpaís ha sido cubierto por las Dunas de Corralejo. Estasdunas son una adquisición muy reciente de <strong>Fuerteventura</strong>. Esta Isla es perezosa encuanto a actividad volcánica pero no se puede considerar como zona “muerta”.OTRAS UNIDADES GEOLÓGICASIndependientes de las unidades reseñadas, hay otras de menor entidad, como son losafloramientos de rocas no basálticas, como Traquitas y Fonolitas, por una parte y por otra losASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”

16 Curso:”<strong>Fuerteventura</strong>: geología, naturaleza y actividad humana”. Del 26/2/<strong>2006</strong> al 4/3/<strong>2006</strong>“caliches” o “piedra de Cal” que como una corteza cubre zonas de clima árido en diversaszonas de la isla. Además están los “aglomerados volcánicos” en diverso grado decompactación que es la estructura de transición entre el Complejo Basal y los Basaltos del“trapp”. Estos aglomerados tienen en ocasiones el aspecto de “ignimbritas” muy soldadasmientras que en otras aparecen como materiales de origen torrencial.Traquitas y FonolitasAtravesando la formación de “trapp” o basaltos antiguos, existen afloramientos muylocalizados de rocas traquíticas y fonolíticas. En general son “pitones” o sub-volcanes comola Montaña de Tindaya, en forma de una gran pirámide. Esta traquita ha sido explotada comoroca ornamental y ya hay muchas edificaciones donde se ha utilizado esta roca. En los llanosde Tebeto cerca de Tindaya hay dos afloramientos de poco relieve. Dentro del ComplejoBasal hay también traquitas intrusivas dentro de un conjunto de rocas granudas de las quehablaremos más adelante.Algunas fonolitas aparecen como ensanchamiento de gruesos diques como en el caucemedio del Barranco de La Torre y en Jandía en la Degollada del Vizcaíno en la cabecera delBarranco del Ciervo. También en Jandía está el Islote de Cofete en la Playa de Barlovento ymás al Sur, cerca del Roque del Moro, hay un aflora miento de traquitas bandeadassemejantes a las de Tindaya. Por último en esta misma Península, en el Valle de Agua Cabrascerca del extremo Sur, hay un afloramiento de fonolitas verdes en forma de media luna. Otrosafloramientos se encuentran en el Valle Central cerca del Malpaís grande, que parececorresponder a una colada erosionada.Los “Caliches” o “Piedra de Cal”En aquellas zonas costeras donde existen rocas o tobas basálticas alteradas y donde laevaporación es superior a la infiltración de agua de lluvia, las aguas que empapan el suelovuelven a la superficie por capilaridad con bicarbonatos disueltos, que se depositan en formade carbonatos al evaporarse el agua, casi siempre unos centímetros debajo de la superficie. Deesta forma se van formando cortezas de carbonatos que llegan a tener un espesor considerable.Cuando la erosión arrastra la tierra suelta, aparecen los caliches. Estos materiales fueron unrecurso para la isla ya que se exportaron a todas las islas para fabricar la cal. Barcos de vela,—balandras— llegaban a los puntos más remotos de las costas del Archipiélago donde eranrequeridos, donde no había comunicaciones. En el punto de desembarco de la “piedra de Cal”se levantaba el horno.Playas levantadasLa presencia de “playas colgadas” a unos 20-25 metros sobre el actual nivel del mar,tanto en la Península de Jandía corno en las costas occidentales de la isla, obliga a pensar enmovimientos epirogénicos o levantamiento de los bloques insulares. Estas playas contienenfósiles de fauna que ha desaparecido de los mares canarios, como el Strombus bubonius.Durante el último millón de años ha habido fluctuaciones muy amplias de nivel del mar y noes raro encontrar playas cuaternarias como en Lanzarote hasta los 65 metros y en GranCanaria hasta los 85, fluctuaciones posibles durante las Glaciaciones, teniendo además encuenta que hay playas fósiles y rasas litorales por debajo del nivel actual del mar.Pero dado que los Complejos Basales presentan formaciones de Pillow lavas, tobas ybrechas submarinas a alturas superiores a los 400 metros, lo normal es que los bloquesinsulares estén en un progresivo levantamiento.En el Morro del Jable, en Jandía comienza una serie de “playas colgadas” a una alturade unos 25 metros que se extienden hasta la punta extrema de la Península, unos 15ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”

Curso:”<strong>Fuerteventura</strong>: geología, naturaleza y actividad humana”. Del 26/2/<strong>2006</strong> al 4/3/<strong>2006</strong> 17kilómetros de longitud. Curiosamente, La misma playa, a lo largo de este tramo puede estarmás alta o más baja, indicando que el levantamiento no ha sido uniforme en este tramo.Dunas fósiles forman un festón a lo largo de estas playas colgadas. Por la costaoccidental, desde Tostón- Cotillo hasta el Puerto del Molino, unos 16 kilómetros, las playasaparecen colgadas en los acantilados y muchas veces cubiertas por coladas basálticasposteriores.ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”

18 Curso:”<strong>Fuerteventura</strong>: geología, naturaleza y actividad humana”. Del 26/2/<strong>2006</strong> al 4/3/<strong>2006</strong>Aglomerados volcánicosEsta formación se debió incluir en los basaltos del “trapp” ya que forman la base delos mismos. No hay una uniformidad en estos materiales, puesto que en algunas zonas tienenuna fracción arcillosa muy alta y son compactos, atravesados por numerosos diques quefueron las vías de flujo de los basaltos del Trapp. En otras zonas parecen como materialestorrenciales poco elaborados y de cantos angulosos, con materia arenosa (La Matilla), Todoesto parece ser la formación intermedia, aunque mucho más recientes, entre el Complejo basaly los basaltos del Trapp, como sucede en el Complejo Basal de La Gomera. No obstante, hayotros puntos donde afloran aglomerados muy compactos, de aspecto metamórfico, que puedenser brechas submarinas y no corresponder a los aglomerados menos soldados de la base delTrapp.CONSIDERACIONES SOBRE EL COMPLEJO BASALFundamentalmente, el Complejo Basal de <strong>Fuerteventura</strong> es un espacio que parecetener como roca encajante, una brecha submarina, posiblemente hialoclastitas, donde armanmillares de diques de basaltos transformados en espilitas (albitización de las plagioclasascálcicas en sódicas). En la masa de brechas submarinas y diques, se han producido intrusionesde rocas granudas, principalmente gabros, piroxenitas, sienitas nefelínicas, gabros olivínicos ytraquitas. Todo esto parece responder a una “suite ophiolítica” de la que se estima estáformada la corteza oceánica de neoformación después de la apertura del Océano Atlántico.Pillow lavas o lavas en almohadas o submarinas forman parte de este Complejo y junto a lospuntos donde han intruido los gabros y rocas ultrabásicas. Los complejos basales tienen todoslos elementos para ser considerados como bloques de la corteza oceánica empujados hacia lasuperficie selectivamente por presiones del manto superior. La malla de materiales fundidos osemifundidos, estabilizados y detenidos en el proceso ascendente, se diferenciaron en eltiempo en rocas granudas ultrabásicas, gabros y piroxenitas y en sienitas y traquitas queafloran en el macizo de Betancuria y otros puntos del Complejo de <strong>Fuerteventura</strong>.Por otra parte, los materiales que han hecho intrusión, diques y rocas granudas, hanelevado hasta la superficie materiales sedimentarios depositados en fondos abisales, cuyaedad es contemporánea con la apertura inicial del Océano Atlántico. El eje principal dondeafloran estas “rocas bandeadas” y a veces microplegadas y falladas, es el Barranco de Ajuí,muy metamorfizadas y donde en algunos puntos han aparecido fósiles que han permitidodeterminar su edad absoluta en unos 180 m.d.a.LA ISLA DE LOBOS.El día 7 de Diciembre se dedicó a estudiar el Islote de Lobos Marinos, respondiendosu nombre a que en el Siglo XV, aun existía una nutrida colonia de estos animales. La Isla deLobos está constituida por una caldera, de lapilli, escorias y bombas muy sueltas y algunasmontañas de menor entidad pero también conos volcánicos y un extenso malpaís y todo conuna extensión de unos 6 kilómetros cuadrados. Los pequeños conos tienen escorias ypiroclastos de proyección como La Montañeta donde está emplazado el Faro en la PuntaMartiño. Todos los materiales son basálticos con pequeños granos de olivino. La Caldera esen realidad medio cráter, pues la otra mitad se derrumbó hacia el mar. Del cráter, salió unacolada de lava que cubre una gran extensión. Arenas orgánicas están invadiendo la islaimpulsadas por el viento Alisio y ya hay pequeños campos de dunas, la zona más antigua dela isla, está situada al Norte de El Puertito, donde existen “caliches” y arenas cementadascalcáreas, que han sido utilizadas allí mismo en hornos para fabricación de cal. Un aljibe enruinas ocupa también una parte de la zona antigua, que posiblemente fue un islote inicial queprecedió al actual.ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”

Curso:”<strong>Fuerteventura</strong>: geología, naturaleza y actividad humana”. Del 26/2/<strong>2006</strong> al 4/3/<strong>2006</strong> 19LA DEGRADACIÓN DEL SUELO COMO PARTE DELPROCESO DE DESERTIFICACIÓN DE LA ISLA DEFUERTEVENTURAPor Juan Miguel Torres CabreraDoctor en Ciencias Biológicas - EdafologíaInstituto de Enseñanza Secundaria “Gran Tarajal”http://selvadedoramas.blogia.com/2005/0705<strong>02</strong>-la-degradacion-del-suelo-como-partedel-proceso-de-desertificacion-de-la-isla-de.php1. CONCEPTO DE DESERTIFICACIÓNSi buscamos la palabra "desierto" en el diccionario, este nos hablará de un lugardespoblado, inhabitado. Se trata de un lugar con pocos seres vivos, es decir, de un territoriocon poca biomasa y poca productividad biológica. Por tanto, llamamos desertificación a una"disminución de la biomasa y la productividad biológica de un territorio", la cual puedeocurrir tanto en regiones áridas como en húmedas, como el Amazonas o los bosques de pinosdel norte de Europa afectados por la lluvia ácida. Cuando esta disminución de laproductividad biológica ocurre en un territorio cercano a los desiertos hablamos de un procesode desertización, cómo ocurre en la Isla de <strong>Fuerteventura</strong>.La productividad biológica de un territorio depende de tres recursos básicos:1. Agua: como molécula indispensable para que se produzcan todas las reaccionesquímicas en las células y se faciliten los procesos de intercambio.2. Suelo: como sustrato que almacene el agua durante un periodo de tiempo despuésde que cesen las lluvias y suministre los nutrientes necesarios para el crecimientode la vegetación, sobre la cual se asientan las cadenas tróficas en los ecosistemasterrestres.3. Biodiversidad: especies adaptadas a producir la máxima biomasa en unascondiciones de suelo y agua determinadas. Generalmente esas especies son lasnativas y endémicas.Por tanto, todo proceso que contribuya a una degradación del agua, el suelo o labiodiversidad puede considerarse un proceso de desertificación. En <strong>Fuerteventura</strong> existe unadegradación de estos tres recursos:1. Degradación del agua. Degradación en cantidad por extraer un volumen de aguasubterránea muy superior al que se ingresa por infiltración y degradación encalidad por intrusión salina, contaminación por fertilizantes y salinización de lasaguas encharcadas en las presas.2. Degradación de la biodiversidad. Debido a la destrucción de hábitats,sobrepastoreo, introducción de especies exóticas, pérdida de variedades locales dediversas especies cultivadas, etc.3. Degradación del suelo. Este es el aspecto que se tratará en esta ponencia2. LOS PROCESOS DE DEGRADACIÓN DEL SUELO EN LA ISLA DEFUERTEVENTURALa isla de <strong>Fuerteventura</strong> es un territorio que ha presentado y presenta un avanzadoproceso de degradación de los suelos tanto en cantidad (erosión hídrica y eólica) como encalidad (salinización).ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”

20 Curso:”<strong>Fuerteventura</strong>: geología, naturaleza y actividad humana”. Del 26/2/<strong>2006</strong> al 4/3/<strong>2006</strong>2.1. Erosión hídrica. La mayor parte de la isla presenta un bajo riesgo de erosiónhídrica. Sin embargo, coincide que aquellos suelos con mayor riesgo de ser transportados porel agua (los situados en la zona central de la isla) son los de mayor fertilidad. Para estossuelos se ha estimado una tasa de erosión hídrica en torno a 15-20 toneladas/hectárea/año(Figura 1).Esta pérdida de suelo tiene unos efectos directos ya que reduce su fertilidad y ellodificulta el crecimiento de la vegetación. Pero también tiene efectos indirectos como lacolmatación de embalses, con lo cual nosolo perdemos suelo sino también el agua.Por ello en zonas áridas como<strong>Fuerteventura</strong> las estrategias deconservación del suelo y del agua debenestar estrechamente ligadas. La situaciónactual de la Presa de Las Peñitas es uno delos ejemplos más espectaculares de lasconsecuencias de la erosión hídrica en laisla de <strong>Fuerteventura</strong>. En los últimos sieteaños, los cuales pueden considerarse engeneral como pobres en lluvias, la alturadel sedimento de esta presa ha aumentadoen 40 centímetros (Figura 2).2.2 Erosión eólica. La escasez deprecipitaciones y la elevada velocidad delviento hacen que la inmensa mayoría delos suelos de <strong>Fuerteventura</strong> sean muysusceptibles de ser erosionados por este.Las consecuencias directas de este procesoson un descenso de la fertilidad del suelopor pérdida de sus partículas más finas yun incremento de la pedregosidad en lasuperficie del mismo. Pero también tieneconsecuencias indirectas como son lasmolestias, especialmente respiratorias, y los daños en la vegetación.La erosión eólica en <strong>Fuerteventura</strong> no sólo tiene efectos negativos, sino que en algunoscasos tiene efectos positivos como es alimentar con arena una parte de las playas majoreras.Sin embargo, cuando el flujo que mueve estas arenas es cortado por construcciones (Corralejoy Costa Calma) o extracciones de áridos (Pecenescal) las playas se van acortando y las dunasvan decreciendo (Höllermann, 1990).2.3 Salinización. Se trata de un proceso de degradación del suelo en el que no existeuna pérdida de este al ser arrastrado por el agua o el viento, sino que se produce unempeoramiento de su calidad debido a la acumulación de sales en la zona de enraizamiento dela vegetación. Esta acumulación de sales impide que las plantas puedan absorber el agua delsuelo y, por tanto, impiden su crecimiento disminuyendo la productividad biológica delterreno afectado.ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”

Curso:”<strong>Fuerteventura</strong>: geología, naturaleza y actividad humana”. Del 26/2/<strong>2006</strong> al 4/3/<strong>2006</strong> 213. FACTORES QUE DESENCADENAN LOS PROCESOS DE DEGRADACIÓN DESUELOS3.1 Factores naturales. Como en todas las regiones desérticas, la isla de<strong>Fuerteventura</strong> tiene una tasa natural de degradación de suelos debido a un conjunto defactores:a. Climáticos. Las lluvias son escasas (110 mm de media) y no consiguen lavar lassales del suelo facilitando su acumulación. Además el déficit de lluvias ocasionaque este permanezca seco la mayor parte del año; lo que asociado a elevadavelocidad del viento facilitan los procesos de erosión eólica. Sin embargo, muyocasionalmente pueden registrase lluvias intensas que en determinadas condicionesdesencadenan intensos procesos erosión hídrica.b. Biológicos. La elevada cantidad de sales y la escasez de precipitaciones hace quela densidad de la cubierta vegetal sea baja y, por tanto, su recubrimiento yprotección del suelo frente a los procesos de erosión hídrica y eólica también sonbajos.c. Edáficos. La acumulación de sales en el suelo y la baja densidad de vegetaciónhacen que los terrones de suelo sean pequeños y poco estables a la acción delviento y del agua. Este hecho facilita el desencadenamiento de los procesos deerosión hídrica y eólica.d. Topográficos. Por una parte, es un territorio llano sin obstáculos importantes quedificulten la circulación del viento, lo cual facilita el desencadenamiento de losprocesos de erosión eólica. Por otra, en los escasos sectores de pendiente elevadadurante los escasos periodos de lluvias se desencadenan fenómenos importantes deerosión hídrica.e. Otros factores. El mar constituye una fuente permanente de sales (maresía) queson arrastradas por los vientos y depositadas en los suelos contribuyendo a susalinización.3.2 Factores antrópicos. Las actividades humanas pueden inducir o acelerar la tasanatural de degradación de suelos. Los factores que más contribuyen a ello en la isla de<strong>Fuerteventura</strong> son los siguientes.1. Destrucción de la cubierta vegetal. La degradación de la vegetación durantesiglos por su uso como combustible, hasta épocas recientes, en las cocinasmajoreras y el sobrepastoreo, todavía en la actualidad, han ocasionado la reducciónde la protección de los suelos frente a la acción del agua y del viento. Comoconsecuencia de ello se ha producido una aceleración de los procesos de erosiónhídrica y eólica en suelos que mayor densidad de vegetación natural presentabanantes de la ocupación humana (zona central, Macizo de Betancuria y cumbres deJandía) y, por tanto, que mayor fertilidad presentaban.2. Degradación de la superficie del suelo. Cuando los terrones y agregados de lasuperficie del suelo son destruidos se facilita que estos sean arrastrados por el aguao el viento. El pisoteo del ganado, arar en sectores de pendiente o cuando el sueloestá seco y coinciden periodos de viento son las actividades humanas que máscontribuyen a ello.3. Adición de sales al suelo. Mediante el riego con aguas salinas y la aplicación deenmiendas y dosis de fertilización inapropiadas se produce un aporte de sales alsuelo que contribuyen a agravar la salinización natural, especialmente en los suelosagrícolas que son los más productivos.ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”

22 Curso:”<strong>Fuerteventura</strong>: geología, naturaleza y actividad humana”. Del 26/2/<strong>2006</strong> al 4/3/<strong>2006</strong>4. Otros factores. El actual crecimiento turístico demanda suelo fértil paraajardinamientos y campos de golf ya que los suelos en los que se construyen estosno son aptos para ello. Esto implica que la tierra se extraiga de las gavias, loscuales representan en torno al 2 % de la superficie insular, lo que supone ladegradación de los suelos más fértiles de la isla y de un importante recursoproductivo.4. LA DEGRADACIÓN DE LOS SUELOS Y LOS SISTEMAS AGRÍCOLASTRADICIONALESLas zonas áridas como <strong>Fuerteventura</strong> son territorios frágiles y la intervención humanaen ellos ha ocasionado generalmente una degradación de los recursos naturales, entre ellos elsuelo. Sin embargo, en <strong>Fuerteventura</strong> no toda la intervención humana puede considerarsecomo negativa. Existen determinadas formas de intervención en el territorio que hancompatibilizado de forma sostenible el uso y la conservación de los recursos. La gavia es unejemplo de ello por varios motivos:1. Conserva el agua. Su diseño permite recoger el agua de escorrentía que seperdería al mar, con ello humedecen el suelo de cultivo y recargan el acuífero.2. Conserva el suelo. La mayor humedad y el dique de tierra que la rodea (trastón) laprotege de la erosión hídrica y eólica y lava las sales del suelo.3. Conserva las variedades locales. Se trata de especies cultivadas desde hace siglosy adaptadas a las condiciones ambientales de la isla.4. Aumenta la productividad biológica. Ya que aumenta el contenido de humedaddel suelo y facilita el crecimiento de la vegetación.5. No se emplean pesticidas ni fertilizantes. Por ello no se contamina ni el suelo niel acuífero, ni se ve afectada la biodiversidad.6. Desempeña un importante papel ecológico para muchas especies. Ya que elmayor crecimiento de la vegetación favorece a los otros niveles de la cadenatrófica.Por tanto, las gavias pueden considerarse como un sistema que aumenta laproductividad biológica del territorio mediante un uso sostenible del suelo y del agua ycontribuyen a conservar la biodiversidad.5. ¿QUÉ SE PUEDE HACER PARA EVITAR LA DEGRADACIÓN DEL SUELO ENLA ISLA DE FUERTEVENTURA?La conservación del suelo en <strong>Fuerteventura</strong> implica también conservar el agua; portanto, las estrategias de conservación de ambas deben estar integradas. Para ello es necesariorevisar y corregir actividades que se vienen realizando hasta la actualidad y abordar otras conmás decisión.5.1 Qué no se debería hacer.1. Permitir una cabaña ganadera que sobrepasa la capacidad de carga del territoriopaste por el mismo sin ninguna medida de control.2. Potenciar una agricultura que implique en riego con aguas salinas y el uso abusivode fertilizantes y pesticidas.3. Fundamentar la política de control de la erosión en la construcción de paredes depiedras, diques y albarradas las cuales son muy ineficaces en el control de laerosión en la isla de <strong>Fuerteventura</strong>.4. Permitir el uso no agrario (urbanización, jardines y campos de golf,..) de los suelosmás fértiles de la isla.ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”

Curso:”<strong>Fuerteventura</strong>: geología, naturaleza y actividad humana”. Del 26/2/<strong>2006</strong> al 4/3/<strong>2006</strong> 235.2 Qué se debería hacer.1. Revegetar en aquellos sectores con problemas más graves de erosión y con másgarantías de obtener resultados favorables (Montañas más elevadas del Macizo deBetancuria y de Jandía).2. Potenciar la agricultura tradicional de gavias y arenados y conservar todo el suelopotencialmente agrícola.3. Mantener el resto del territorio lo más inalterado posible para que la tasa dedegradación natural que presenta, como todo territorio árido, no se vea acelerada.6. BIBLIOGRAFÍAAGUILERA, F., A. BRITO, C. CASTILLA, A. DIAZ, J.M. FERNANDEZ-PALACIOS, A.RODRIGUEZ, F. SABATE y J. SANCHEZ (1994). Canarias: Economía, Ecología y MedioAmbiente. Fco. Lemus Editor. La Laguna: 361 p.BRÜCKNER-NEHRING, C. (1991). "Die böden der ostkanaren und probleme ihrernutzung". En: P. Höllermann (Ed.), Studien zur Physischen Geographie und zumLandnutzungspotential der östlichen Kanarischen Inseln. Franz Steiner Verlag, Stuttgart: 25-131.DE LA CRUZ, M. (1982). Capacidad de Uso de los Suelos de <strong>Fuerteventura</strong>. (Tesis deLicenciatura inédita). Departamento de Edafología y Geología. Universidad de La Laguna.FERNANDEZ CALDAS, E., M.L. TEJEDOR SALGUERO y C. JIMENEZ MENDOZA(1987). "Soil types in the arid zones of the Canary Islands". Catena, vol. 14: 317-324.GONZALEZ SOTO, M.C., L.A. HERNANDEZ HERNANDEZ, J.M. TORRES CABRERA,G.E. VARGAS CHAVEZ (1992). "Análisis de la conductividad eléctrica en los suelos deCanarias. Su relación con algunos factores edáficos y ambientales". (Comunicaciones). IIICongreso Nacional de la Ciencia del Suelo. Pamplona: 104-109.HÖLLERMANN, P. (1990). "Zur geoökodynamik von dünen eine fallstudie aus süd-<strong>Fuerteventura</strong> (Kanarische Inseln)". Geoökodynamik, Band XI, 213-240.RODRIGUEZ RODRIGUEZ, A., M.C. GONZALEZ SOTO, L.A. HERNANDEZHERNANDEZ, C.C. JIMENEZ MENDOZA, M.J. ORTEGA GONZALEZ, P.A. PADRONPADRON, J.M. TORRES CABRERA y G.E. VARGAS CHAVEZ (1993). "Assessment ofsoil degradation in the Canary Islands (Spain)". Land Degradation and Rehabilitation, Vol. 3:1-2.TORRES CABRERA, J.M., M.C. GONZALEZ SOTO, L.A. HERNANDEZ HERNANDEZ,C.C. JIMENEZ MENDOZA, M.J. ORTEGA GONZALEZ, P.A. PADRON PADRON, A.RODRIGUEZ RODRIGUEZ, M.L. TEJEDOR SALGUERO y G.E. VARGAS CHAVEZ(1991). "Los suelos de <strong>Fuerteventura</strong>. Caracterización general". (Comunicaciones). XVIIIReunión Nacional de Suelos. Departamento de Edafología y Geología. Universidad de LaLaguna: 347-362.TORRES CABRERA, J.M. (1995)."El suelo como recurso natural: procesos de degradación ysu incidencia en la desertificación de la isla de <strong>Fuerteventura</strong>". Tesis Doctoral inédita.Departamento de Edafología y Geología. Universidad de La Laguna. 560 pp + 8 mapas.ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”

24 Curso:”<strong>Fuerteventura</strong>: geología, naturaleza y actividad humana”. Del 26/2/<strong>2006</strong> al 4/3/<strong>2006</strong>FUERTEVENTURA LA DRÁSTICA TRANSFORMACIÓN DEUN PAISAJE VEGETAL DESCONOCIDOPor Octavio Rodríguez DelgadoProfesor titular de botánica de la Universidad de La LagunaRincones del Atlántico Nº 2.http://www.rinconesdelatlantico.com/num2/fuerteventura2.htmlEstá fuera de toda duda que el paisaje vegetal que ofrece <strong>Fuerteventura</strong> en laactualidad poco tiene que ver con el que existía antes de la llegada del hombre, cuando estaisla poseía una densa cubierta arbustiva y arbórea que cubría casi toda la superficie insular, enla que destacaban extensos tabaibales y cardonales, bosquetes de tarajales y palmerales en losbarrancos y valles, así como acebuchales en las zonas montañosas; incluso pudieron existirpequeños enclaves de monteverde en las vertientes orientadas al norte de las cumbres máselevadas, a lo que se sumaba una densa vegetación herbácea en las épocas más lluviosas. Elantiguo nombre de la isla pudo hacer referencia a este manto verde, tal como puso demanifiesto fray Juan de Abreu Galindo en 1632: “cuando los franceses vinieron a estas islas,habían llamado a la isla de <strong>Fuerteventura</strong> Fortuite, y Herbaria, por la abundancia deyerbajes que en esta isla se produce y cría” 1 . Casi tres siglos después, en 1900, la mismateoría fue apoyada por Cipriano de Arribas y Sánchez, aunque con una variante ortográfica:“Le han llamado Hervania, sin duda por los excelentes pastos secos y abundantes en tiempode lluvias que hace producir buena leche” 2 .Actuaciones humanas sobre la vegetaciónPero desde la llegada de las primeras comunidades humanas a <strong>Fuerteventura</strong>, acomienzos de nuestra era, esta isla comenzó a sufrir un continuado aprovechamiento de losrecursos vegetales, condicionado por las necesidades de la población, que se mantuvo eintensificó a raíz de la Conquista europea con la llegada de colonos que tenían nuevasnecesidades materiales y mejores herramientas. La intensa acción del hombre, directa oindirecta, así como la de su ganado, llevó a un profundo retroceso, e incluso a su extinción, alas especies arbóreas más sensibles y exigentes.En la época prehispánica, el majorero, con sus limitadas herramientas de piedra,comenzó a dañar las formaciones vegetales arbóreas con el fin de obtener madera para susarmas (garrotes o “tezezes” de acebuche), útiles domésticos y, sobre todo, para usarla comocombustible, por lo que a la llegada de los europeos la superficie forestal ya se había vistoreducida de forma notable y algunas de las especies se habían extinguido (pino, viñátigo,madroño, sauce, etc.), como se deduce de los estudios antracológicos realizados en la Isla. Enla alimentación también incluyó frutos de algunos árboles (dátiles de palmera datilera ycanaria, yoyas de mocán, creces de faya, etc.), semillas que tostaban para obtener gofio(cosco, barrilla, cenizo, malva, etc.), plantas herbáceas enteras (cerrajas, verdolaga, etc.) ysetas (turmas). Además, usaron algunas hierbas con carácter medicinal. No se puede olvidartampoco la intensa y negativa acción predadora de los grandes rebaños de ovicápridosintroducidos por los aborígenes, pues al depender de ellos ya habían ocupado toda la isla en laetapa prehispánica; y en las épocas más desfavorable destruyendo los brotes tiernos e inclusolos ejemplares más jóvenes.Después de la conquista, el consumo de materia vegetal para uso doméstico aumentóde forma considerable, pues a la demanda de leña como combustible se unió el empleo de la1 Fray Juan de ABREU GALINDO, 1977. Historia de la conquista de las siete Islas de Canaria. Pág. 53.2 Cipriano de ARRIBAS Y SÁNCHEZ, 1993. A través de las Islas Canarias, 2 a edición. Pág. 263.ASOCIACIÓN CANARIA PARA LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS “VIERA Y CLAVIJO”