Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

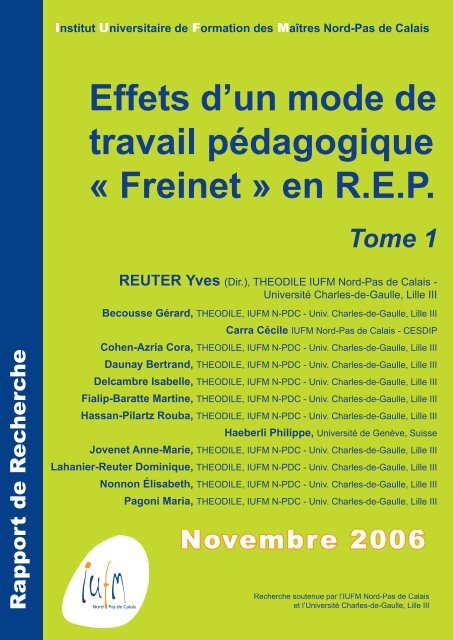

Rapport de Recherche<br />

Institut Universitaire de Formation des Maîtres Nord-Pas de Calais<br />

Effets d’un mode de<br />

travail pédagogique<br />

« Freinet » en R.E.P.<br />

REUTER Yves (Dir.), THEODILE <strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais -<br />

Université Char<strong>le</strong>s-de-Gaul<strong>le</strong>, Lil<strong>le</strong> III<br />

Becousse Gérard, THEODILE, <strong>IUFM</strong> N-PDC - Univ. Char<strong>le</strong>s-de-Gaul<strong>le</strong>, Lil<strong>le</strong> III<br />

Carra Céci<strong>le</strong> <strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais - CESDIP<br />

Cohen-Azria Cora, THEODILE, <strong>IUFM</strong> N-PDC - Univ. Char<strong>le</strong>s-de-Gaul<strong>le</strong>, Lil<strong>le</strong> III<br />

Daunay Bertrand, THEODILE, <strong>IUFM</strong> N-PDC - Univ. Char<strong>le</strong>s-de-Gaul<strong>le</strong>, Lil<strong>le</strong> III<br />

Delcambre Isabel<strong>le</strong>, THEODILE, <strong>IUFM</strong> N-PDC - Univ. Char<strong>le</strong>s-de-Gaul<strong>le</strong>, Lil<strong>le</strong> III<br />

Fialip-Baratte Martine, THEODILE, <strong>IUFM</strong> N-PDC - Univ. Char<strong>le</strong>s-de-Gaul<strong>le</strong>, Lil<strong>le</strong> III<br />

Hassan-Pilartz Rouba, THEODILE, <strong>IUFM</strong> N-PDC - Univ. Char<strong>le</strong>s-de-Gaul<strong>le</strong>, Lil<strong>le</strong> III<br />

Haeberli Philippe, Université de Genève, Suisse<br />

Jovenet Anne-Marie, THEODILE, <strong>IUFM</strong> N-PDC - Univ. Char<strong>le</strong>s-de-Gaul<strong>le</strong>, Lil<strong>le</strong> III<br />

Lahanier-Reuter Dominique, THEODILE, <strong>IUFM</strong> N-PDC - Univ. Char<strong>le</strong>s-de-Gaul<strong>le</strong>, Lil<strong>le</strong> III<br />

Nonnon Élisabeth, THEODILE, <strong>IUFM</strong> N-PDC - Univ. Char<strong>le</strong>s-de-Gaul<strong>le</strong>, Lil<strong>le</strong> III<br />

Pagoni Maria, THEODILE, <strong>IUFM</strong> N-PDC - Univ. Char<strong>le</strong>s-de-Gaul<strong>le</strong>, Lil<strong>le</strong> III<br />

Novembre 2006<br />

Recherche soutenue par l’<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais<br />

et l’Université Char<strong>le</strong>s-de-Gaul<strong>le</strong>, Lil<strong>le</strong> III<br />

<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais<br />

Tome 1

Sommaire<br />

Présentation de la recherche ................................................. 10<br />

1. Éléments d’histoire de la recherche ERTe .............................................................10<br />

2. Spécificités de cette recherche ............................................................................... 11<br />

3. Composition du rapport ...........................................................................................12<br />

4. Perspectives .............................................................................................................12<br />

Éléments bibliographiques ..........................................................................................13<br />

Les principes de fonctionnement de l’éco<strong>le</strong><br />

« Freinet » ....................................................................................................... 15<br />

1. L’éco<strong>le</strong> comme institution .......................................................................................15<br />

1.1. L’éco<strong>le</strong> est centrée sur <strong>le</strong>s apprentissages..............................................15<br />

1.2. L’éco<strong>le</strong> fait l’objet d’un travail d’institutionnalisation .............................16<br />

1.3. L’éco<strong>le</strong> est constituée comme une société ..............................................16<br />

1.4. Cette société s’appuie sur un idéal démocratique ..................................17<br />

1.5. Cette société se construit une culture commune....................................17<br />

1.6. Cette société ne vit pas en autarcie ..........................................................18<br />

1.7. Trois remarques et deux questions en suspens .....................................18<br />

2. Les élèves et <strong>le</strong>s apprentissages ............................................................................19<br />

2.1. Tout enfant peut apprendre, pourvu que <strong>le</strong> milieu soit favorab<strong>le</strong> ..........19<br />

2.2. L’enfant est à construire comme sujet apprenant ...................................19<br />

2.3. C’est l’élève qui apprend ...........................................................................20<br />

2.4. L’élève apprend à partir de ses questionnements ..................................20<br />

2.5. L’élève apprend en faisant .........................................................................21<br />

2.6. L’élève apprend aussi en se distanciant du faire ....................................21<br />

2.7. L’élève apprend au travers d’une multiplicité de rô<strong>le</strong>s ...........................22<br />

2.8. L’élève apprend en expérimentant différentes formes de pensée .........22<br />

2.9. L’élève apprend parce qu’il est sécurisé ..................................................23<br />

2.10. L’enfant apprend parce qu’il peut se situer dans une histoire.............24<br />

3. La part du maître ......................................................................................................24<br />

3.1. Chacun à sa place mais avec un maximum de coopération ..................24<br />

3.2. Des dispositifs essentiels ..........................................................................24<br />

3.3. Le maître comme garant ............................................................................25<br />

3.4. Le maître comme adjuvant ........................................................................25<br />

3.5. Le maître comme équilibriste ....................................................................25<br />

4. Questions et débats .................................................................................................26<br />

4.1. Précaution de <strong>le</strong>cture .................................................................................26<br />

4.2. Questions en suspens ...............................................................................26<br />

<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais

Références bibliographiques ......................................................................................28<br />

Univers de vio<strong>le</strong>nce des enseignants, systèmes<br />

de régulation et pratiques professionnel<strong>le</strong>s ........ 29<br />

1. Le vécu de vio<strong>le</strong>nce..................................................................................................30<br />

1.1. Le sentiment de vio<strong>le</strong>nce des enseignants : enquête de victimation....30<br />

1.2. Analyse d’incidents ...................................................................................34<br />

2. Les processus de régulation de la vie scolaire .....................................................40<br />

2.1. La gestion des conflits ...............................................................................40<br />

2.2. Le conseil d’enfants : un dispositif central<br />

de régulation de la vie scolaire ........................................................................42<br />

2.3. Ouverture aux parents et clôture symbolique de l’éco<strong>le</strong> ........................44<br />

2.4. Rituels, activités scolaires et chefs « d’œuvre » .....................................46<br />

3. Climat d’éco<strong>le</strong>, rapport aux élèves et rapport au métier.......................................48<br />

3.1. Les effets du fonctionnement d’éco<strong>le</strong> sur son climat et<br />

<strong>le</strong> sentiment de vio<strong>le</strong>nce des élèves ................................................................48<br />

3.2. Rapport aux élèves, rapport au métier .....................................................49<br />

bibliographie ................................................................................................................51<br />

Annexes ........................................................................................................................52<br />

Changement d’éco<strong>le</strong><br />

et pratiques pédagogiques ........................................................ 54<br />

1. Changement d’éco<strong>le</strong> : quel intérêt pour la recherche ? .......................................55<br />

1.1. Le changement comme révélateur de la construction du « soi » ..........56<br />

1.2. La stabilité du « soi » à l’éco<strong>le</strong> : trois positions d’élève .........................57<br />

2. Changement d’éco<strong>le</strong> : analyse comparative de cas..............................................59<br />

2.1. Justine et Inès .............................................................................................60<br />

2.2. Nas et Raïssa ..............................................................................................61<br />

2.3. Tom et Boris ................................................................................................63<br />

3. Comparaisons généra<strong>le</strong>s et modes de travail pédagogique ................................65<br />

3.1. Les activités scolaires................................................................................65<br />

3.2. Les relations élèves/adultes ......................................................................70<br />

3.3. Les relations entre pairs ............................................................................75<br />

4. Le cas particulier des élèves en souffrance ..........................................................80<br />

Références bibliographiques ......................................................................................83<br />

Protoco<strong>le</strong>s des évaluations nationa<strong>le</strong>s, CE2-6 e ,<br />

et évolution des résultats des élèves de l’éco<strong>le</strong><br />

<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais

Hélène Boucher........................................................................................ 85<br />

1. Objectifs et méthode ................................................................................................85<br />

1.1. Objectifs généraux ....................................................................................85<br />

1.2. Précisions et restrictions ...........................................................................86<br />

1.3. Des difficultés techniques et méthodologiques<br />

qui imposent la prudence .................................................................................87<br />

2. Résultats globaux.....................................................................................................88<br />

2.1. Rappel des principaux résultats pour <strong>le</strong> CE2 jusqu’en 2004 .................88<br />

2.2 Rappel des principaux résultats pour la 6 e jusqu’en 2004 .......................89<br />

2.3. Les résultats de 2005 : comparaison des distributions<br />

des scores globaux et évolution entre 2002 et 2005 ......................................90<br />

2.4 À propos de l’effet de la variab<strong>le</strong> temporel<strong>le</strong> en français ........................94<br />

2.5. Fragilités et forces : scores dans certains types d’items .......................95<br />

2.6. Dispersion des élèves : homogénéité des résultats ...............................97<br />

Bibliographie .................................................................................................................99<br />

Annexes ........................................................................................................................99<br />

Annexe 1 : protoco<strong>le</strong>s d’évaluation .................................................................99<br />

Annexe 2 : taux de réussites à des items spécifiques à un domaine.........100<br />

Écrire en petite et moyenne sections ....................... 103<br />

1. L’écrit à l’éco<strong>le</strong> Freinet : état des lieux .................................................................103<br />

2. Des résultats convergents.....................................................................................104<br />

2.1. L’élément fédérateur : <strong>le</strong> travail et <strong>le</strong>s activités .....................................104<br />

2.2. Clarté cognitive .........................................................................................105<br />

2.3. Le rapport à l’écrit ....................................................................................105<br />

3. Cadrage théorique et méthodologique .................................................................106<br />

4. Ressemblances .....................................................................................................107<br />

4.1. Le rapport à l’écriture domestique..........................................................107<br />

5. Dissemblances .......................................................................................................108<br />

5.1. Le rapport à l’écriture domestique..........................................................108<br />

5.2. Le rapport à l’écriture scolaire ................................................................ 111<br />

5.3. La sérénité ................................................................................................. 113<br />

5.4. La clarté cognitive .................................................................................... 113<br />

Conclusion .................................................................................................................. 115<br />

Bibliographie ............................................................................................................... 116<br />

Annexe : questionnaire .............................................................................................. 117<br />

Langue et métalangage : comparaison des<br />

compétences dans deux éco<strong>le</strong>s aux modes de<br />

<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais

travail pédagogique différents ........................................... 119<br />

1. Maîtrise de l’orthographe.......................................................................................120<br />

1.1. Principes d’analyse ..................................................................................120<br />

1.2. Résultats....................................................................................................121<br />

1.3. Conclusion ................................................................................................123<br />

2. Maîtrise métalinguistique ......................................................................................123<br />

2.1. Présentation des tests .............................................................................123<br />

2.2. Réponses aux questions .........................................................................125<br />

2.3. Justification des réponses .....................................................................126<br />

2.4. Conclusion ................................................................................................127<br />

Références ..................................................................................................................128<br />

Annexe 1 : principes théoriques et méthodologiques ............................................129<br />

1. Comptage des mots ...................................................................................129<br />

2. Gril<strong>le</strong> d’analyse des erreurs d’orthographe ..............................................129<br />

3. Comptage des mots erronés et des erreurs concernant l’orthographe .130<br />

Annexe 2 : re<strong>le</strong>vé des erreurs orthographiques ......................................................132<br />

1. Re<strong>le</strong>vé des erreurs dans <strong>le</strong>s évaluations CE2 ..........................................132<br />

2. Re<strong>le</strong>vé des erreurs dans <strong>le</strong>s évaluations 6 e .............................................133<br />

Annexe 3 : tests métalinguistiques ..........................................................................134<br />

La production textuel<strong>le</strong> :<br />

cinq ans d’analyse .............................................................................. 138<br />

1. Les principes méthodologiques adoptés .............................................................138<br />

1.1. Les catégories d’écrits .............................................................................138<br />

1.2. Les consignes et la passation .................................................................139<br />

1.3. Le corpus analysé ....................................................................................140<br />

1.4. Les critères appliqués ..............................................................................140<br />

2. Les récits sollicitant l’imaginaire (R.S.I.)..............................................................141<br />

2.1. L’analyse des R.S.I. ..................................................................................141<br />

2.2. Comparaison des résultats avec <strong>le</strong>s élèves de milieu équiva<strong>le</strong>nt .......142<br />

2.3. Comparaison des résultats avec <strong>le</strong>s élèves<br />

travaillant en pédagogie du projet .................................................................142<br />

2.4. Comparaison des résultats avec des élèves de milieu plus favorisé..143<br />

2.5. Éléments de synthèse sur <strong>le</strong>s R.S.I. .......................................................143<br />

3. Les récits sollicitant <strong>le</strong> vécu (R.S.V.) ....................................................................144<br />

3.1. L’analyse des R.V.S. .................................................................................144<br />

3.2. Comparaison des résultats......................................................................144<br />

3.3. Comparaison des résultats avec <strong>le</strong>s élèves<br />

travaillant en pédagogie du projet .................................................................145<br />

3.4. Comparaison des résultats avec des élèves de milieu plus favorisé..145<br />

3.5. Éléments de synthèse sur <strong>le</strong>s R.S.V. ......................................................146<br />

<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais

4. Les descriptions .....................................................................................................147<br />

4.1. L’analyse des descriptions ......................................................................147<br />

4.2. Comparaison des résultats du CP au CM2 ............................................147<br />

4.3. La vision de l’éco<strong>le</strong> ...................................................................................148<br />

4.4. Éléments de synthèse sur <strong>le</strong>s descriptions ...........................................148<br />

5. Éléments de comparaison entre <strong>le</strong>s catégories d’écrits ....................................149<br />

6. Remarques sur la dimension diachronique ........................................................150<br />

6.1. Variations selon <strong>le</strong>s classes ....................................................................150<br />

6.2. Variations selon <strong>le</strong>s niveaux ....................................................................150<br />

6.3. Variations selon <strong>le</strong>s dimensions .............................................................151<br />

6.4. Variations selon <strong>le</strong>s années .....................................................................151<br />

6.5. Mais un bilan global net ...........................................................................151<br />

7. L’analyse des entretiens ........................................................................................151<br />

8. Les relations à l’univers de l’écrit .........................................................................153<br />

8.1. Un univers riche et co-construit ........................................................................154<br />

8.2. Des pratiques singulières ........................................................................154<br />

8.3. Six principes remarquab<strong>le</strong>s .....................................................................155<br />

8.4. Un univers de l’écrit solidement constitué ............................................156<br />

9. Retour sur la langue ...............................................................................................156<br />

Éléments bibliographiques ........................................................................................158<br />

Les entretiens du matin en maternel<strong>le</strong> :<br />

données complémentaires ...................................................... 161<br />

1. Caractérisation pédagogique des séances observées .......................................161<br />

1.1. L’entretien du matin, un genre scolaire ?...............................................162<br />

2. Structures de la communication scolaire ............................................................163<br />

2.1. Durée des séances ....................................................................................................<br />

2.2. Rapidité des échanges .............................................................................165<br />

2.3. Ritualisation des prises de paro<strong>le</strong> et construction de rô<strong>le</strong>s<br />

communicationnels .........................................................................................166<br />

2.4. Contrô<strong>le</strong> du dialogue col<strong>le</strong>ctif et productivité<br />

des échanges entre élèves .............................................................................168<br />

2.5. Que conclure ?..........................................................................................169<br />

3. Les formes de l’accompagnement langagier : la part du dialogue<br />

dans <strong>le</strong> polylogue .......................................................................................................170<br />

3.1. Fréquence et répartition des dilogues....................................................171<br />

3.2. Nombre d’élèves intervenant dans <strong>le</strong>s SD .............................................172<br />

3.3. La qualité interactionnel<strong>le</strong> des SD ..........................................................174<br />

3.4. Longueur des Séquences Dialoguées ....................................................176<br />

3.5. Trilogues ....................................................................................................177<br />

3.6. Vers une typologie des séquences dialoguées .....................................178<br />

<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais

3.7. Conclusion ................................................................................................181<br />

Bibliographie ..............................................................................................................183<br />

Annexe 1 .....................................................................................................................184<br />

Conférences, comptes-rendus de <strong>le</strong>cture :<br />

compétences d’écoute et d’exposition .................. 185<br />

1. Les indicateurs liés à la prise en compte du langage dans sa fonction de<br />

socialisation ................................................................................................................187<br />

1. 1. Pour ceux qui exposent ..........................................................................187<br />

1. 2. Pour <strong>le</strong>s auditeurs ...................................................................................192<br />

2. Les indicateurs liés à la prise en compte du langage dans ses fonctions<br />

cognitives ....................................................................................................................194<br />

2. 1. Pour ceux qui exposent .........................................................................194<br />

2. 2. Pour ceux qui écoutent et questionnent ...............................................198<br />

3. Les indicateurs liés au langage dans ses aspects linguistiques et textuels....201<br />

Activités scientifiques et<br />

conduites langagières ................................................................... 205<br />

1. Conduites langagières et construction des activités .........................................205<br />

1.1. L’introduction de l’activité scientifique ..................................................205<br />

1.2. Les problèmes posés ..............................................................................206<br />

1.3. Les questions posées par l’enseignante<br />

et <strong>le</strong>ur rapport à la situation d’action .............................................................208<br />

1.4. Trois mises en œuvre différentes de l’activité scientifique ..................210<br />

2. Regards sur <strong>le</strong>s objets ..........................................................................................210<br />

2.1. Catégories d’objets ..................................................................................210<br />

2.2. Usages différenciés des objets selon <strong>le</strong>s classes.................................212<br />

3. Scénarios des activités scientifiques ...................................................................214<br />

4. Liens avec <strong>le</strong>s résultats précédents .....................................................................214<br />

Annexes ......................................................................................................................217<br />

Annexe 1 : Séance du 24/11/2003<br />

(classe des petits-moyens – F.) : activité EAU ..............................................217<br />

Annexe 2 : Séance du 02/02/2004<br />

(classe des petits-moyens – S.) : activité EAU .............................................219<br />

Annexe 3 : Séance du 02/02/2004<br />

(classe des petits-moyens – J.) : activité Ciseaux .......................................226<br />

Pratiques langagières dans <strong>le</strong>s classes de<br />

mathématiques ..................................................................................... 230<br />

<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais

1. Objet d’étude et méthodologie ..............................................................................230<br />

2. Comparaison de productions d’élèves « suscitées » .........................................231<br />

2.1. Les prises en compte à l’écrit<br />

de la structure géométrique de la figure .......................................................232<br />

2.2. Les autres caractéristiques de l’écrit .....................................................236<br />

3. modes d’étude et pratiques langagières dans la classe ....................................240<br />

3.1. Les objets d’étude et <strong>le</strong>s modes d’études dans <strong>le</strong>s temps plutôt<br />

individuels ........................................................................................................240<br />

3.2. Les objets d’étude et <strong>le</strong>s modes d’étude col<strong>le</strong>ctifs ...............................243<br />

3.3. Énoncés et consignes, supports du travail col<strong>le</strong>ctif .............................248<br />

3.4. Analyse des interactions verba<strong>le</strong>s ..........................................................251<br />

3.5. Analyse des interventions ora<strong>le</strong>s de l’enseignant ................................252<br />

3.6. Analyse des interventions des élèves<br />

durant <strong>le</strong>s séquences observées ...................................................................258<br />

4. En guise de conclusion .........................................................................................264<br />

4.1. La cohérence des pratiques langagières dans <strong>le</strong>s classes de<br />

mathématiques ................................................................................................264<br />

4.2. L’adéquation aux analyses des compétences et des attitudes<br />

des élèves de cet établissement ....................................................................265<br />

4.3. La cohérence entre <strong>le</strong>s résultats apportés et ceux des autres<br />

membres de l’équipe .......................................................................................266<br />

Références bibliographiques ....................................................................................266<br />

Annexes.......................................................................................................................268<br />

Annexe 1 : Graphe implicatif des relations entre items<br />

décrivant <strong>le</strong>s positions d’écriture en géométrie ...........................................268<br />

Annexe 2 : Énoncés de la séquence « corrections » ...................................268<br />

Annexe 3 : Tab<strong>le</strong>aux supplémentaires ...........................................................269<br />

Regards sur <strong>le</strong>s contenus de savoirs<br />

en sciences à partir de productions écrites<br />

suscitées ........................................................................................................ 270<br />

1. Présentation de la recherche ................................................................................270<br />

2. Analyse des questionnaires sur <strong>le</strong> volcanisme ...................................................271<br />

2.1. Dessins, annotations, explications schématisées ................................272<br />

2.2. Types de volcans ......................................................................................274<br />

2.3. Explication du volcanisme.......................................................................277<br />

2.4. Sur <strong>le</strong> travail des chercheurs...................................................................279<br />

2.5. Ajout d’informations scientifiques ..........................................................280<br />

2.6. Formulation de questions par <strong>le</strong>s élèves ...............................................281<br />

2.7. Stratégies déclarées de documentation .................................................282<br />

2.8. Quantité d’écriture ....................................................................................287<br />

2.9. Spécificités des éco<strong>le</strong>s ............................................................................287<br />

<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais

2.10. Une sous-population particulière .........................................................288<br />

3. Analyse des questionnaires sur la technologie ..................................................289<br />

3.1. Flotte, cou<strong>le</strong> ? éléments d’explications ..................................................289<br />

3.2. La pi<strong>le</strong> et son fonctionnement .................................................................290<br />

3.3. Déclarations des moyens d’auto-vérification ........................................292<br />

3.4. Souvenirs d’expériences .........................................................................293<br />

3.5. Spécificités des éco<strong>le</strong>s ............................................................................294<br />

4. Éléments de synthèse ............................................................................................295<br />

Bibliographie ...............................................................................................................296<br />

Annexes.......................................................................................................................297<br />

Annexe 1 Questionnaire sur <strong>le</strong>s volcans.......................................................297<br />

Annexe 2 Questionnaire sur la technologie ..................................................298<br />

Construire des apprentissages en éducation<br />

civique et mora<strong>le</strong> ................................................................................. 299<br />

1. Évaluation du jugement moral des élèves à partir de petites situations<br />

de conflit ......................................................................................................................300<br />

1.1. Précisions méthodologiques ...................................................................300<br />

1.2. Analyse des résultats ...............................................................................301<br />

1.3. Pour une synthèse....................................................................................312<br />

2. Les conseils d’élèves .............................................................................................313<br />

2.1. Définition de la gril<strong>le</strong> d’analyse ...............................................................313<br />

2.2. Présentation des résultats .......................................................................315<br />

Bibliographie ...............................................................................................................322<br />

Annexes.......................................................................................................................324<br />

Analyse des actes de langage des élèves- Éco<strong>le</strong> HB -<br />

Classe de CM1 (19/04/02) ................................................................................324<br />

Analyse des actes de langage des élèves – Éco<strong>le</strong> HB -<br />

CM2 (11/02/2003) ..............................................................................................326<br />

Éléments de synthèse :<br />

bilan et perspectives ...................................................................... 327<br />

1. Les intérêts de l’expérience menée ......................................................................327<br />

2. De quelques problèmes .........................................................................................329<br />

3. La diffici<strong>le</strong> question de la transférabilité ..............................................................330<br />

3.1. La transférabilité : hypothèses sur <strong>le</strong> possib<strong>le</strong> et <strong>le</strong> souhaitab<strong>le</strong> ........330<br />

3.2. La transférabilité : de quelques problèmes en suspens.......................331<br />

<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais

Présentation de la recherche<br />

0<br />

<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais<br />

Yves REUTER<br />

Professeur des universités<br />

Université de Lil<strong>le</strong> III<br />

Équipe THEODILE<br />

Ce rapport s’appuie sur la recherche subventionnée par l’lUFM du Nord-Pas-de-Calais,<br />

Effets d’un mode de travail pédagogique « Freinet » en REP (R / Riu / 0 /0 - 0 -0 - 00<br />

- - - 00 ) qui visait à approfondir et à spécifier certains résultats obtenus dans <strong>le</strong> cadre<br />

d’investigations antérieures (ERTe 0 : Démarches pédagogiques et lutte contre l’échec<br />

scolaire) soutenues par la Direction de la Recherche du Ministère de l’Éducation Nationa<strong>le</strong><br />

et qui ont fait l’objet d’un rapport précédent (Y. Reuter, dir., 00 : Démarches pédagogiques<br />

et lutte contre l’échec scolaire - 00 - 00 , document tapuscrit, <strong>tome</strong>s). Il convient donc<br />

d’en rappe<strong>le</strong>r <strong>le</strong>s éléments essentiels avant de présenter plus précisément <strong>le</strong>s principes de<br />

cette nouvel<strong>le</strong> recherche.<br />

1. Éléments d’histoire de la recherche ERTe 1<br />

Le groupe scolaire Concorde, situé dans <strong>le</strong> REP de Mons-en-Barœul, a été pris en charge<br />

par une nouvel<strong>le</strong> équipe d’enseignants se réclamant de la pédagogie Freinet à la rentrée<br />

scolaire 00 .<br />

Cette équipe est arrivée dans un groupe scolaire (éco<strong>le</strong> maternel<strong>le</strong> Anne Franck ; éco<strong>le</strong><br />

élémentaire Hélène Boucher) dont la réputation s’était cristallisée autour de résultats scolaires<br />

problématiques et d’un climat de relative vio<strong>le</strong>nce engendrant une baisse tendanciel<strong>le</strong> des<br />

inscriptions, qui risquait d’entraîner la fermeture de classes.<br />

Le projet alors mis en place a résulté de la convergence de deux logiques principa<strong>le</strong>s :<br />

cel<strong>le</strong> de certains membres de la « Régiona<strong>le</strong> » de l’ICEM (Institut Coopératif de l’Éco<strong>le</strong><br />

Moderne) qui souhaitaient pouvoir travail<strong>le</strong>r ensemb<strong>le</strong> afin d’élaborer et de mettre en œuvre<br />

un projet pédagogique commun, de la petite section au CM et cel<strong>le</strong> de l’inspecteur de la<br />

circonscription qui cherchait des moyens pour «remonter» ce groupe et lutter contre l’échec<br />

scolaire, dans un environnement social caractérisé par une grande précarité.<br />

De fait, la concrétisation de ce projet est attribuab<strong>le</strong>, en majeure partie, à la ténacité de cet<br />

IEN et à l’intelligence institutionnel<strong>le</strong> qu’il a déployée (montage du dossier, communication<br />

et négociation avec la hiérarchie, l’équipe pédagogique alors en place, <strong>le</strong>s syndicats, la<br />

municipalité...). Il a de surcroît souhaité que ces changements s’accompagnent de la mise<br />

en œuvre de deux principes : maintenir <strong>le</strong>s fonctionnements « ordinaires » d’une éco<strong>le</strong><br />

de quartier afin d’éviter l’instauration d’une expérimentation « vitrine » et de se donner <strong>le</strong>s<br />

moyens d’appréhender ce qui est attribuab<strong>le</strong> aux dispositifs installés, sans autre apport<br />

spécifique ; soumettre cette expérience - a- typique dans <strong>le</strong> paysage scolaire français - à<br />

une recherche évaluative afin de mieux en comprendre <strong>le</strong>s intérêts et <strong>le</strong>s limites.<br />

C’est dans ce cadre que des contacts ont été noués avec l’équipe de recherche THEODILE<br />

et que <strong>le</strong> projet de recherche a été élaboré au travers de réunions, formel<strong>le</strong>s et informel<strong>le</strong>s,<br />

Sur cette histoire et <strong>le</strong>s problèmes qu’el<strong>le</strong> soulève, ainsi que sur <strong>le</strong>s principes méthodologiques et<br />

<strong>le</strong>ur discussion, voir Reuter et Carra, 00 .

pendant plusieurs mois.<br />

Après diverses péripéties, <strong>le</strong> dossier de recherche a été présenté à la Direction de la<br />

Recherche du Ministère de L’Éducation Nationa<strong>le</strong> et retenu en tant qu’ERTe (Équipe de<br />

Recherche Technologique en Éducation) dans <strong>le</strong> cadre du contrat quadriennal ( 00 - 00 )<br />

de l’Université de Lil<strong>le</strong> .<br />

Cette ERTe s’est constituée autour de quatre questions principa<strong>le</strong>s :<br />

–<br />

–<br />

–<br />

–<br />

cel<strong>le</strong> de la description du mode de travail pédagogique tel qu’il a été mis en place ;<br />

cel<strong>le</strong> de ses effets, de <strong>le</strong>ur nature, de <strong>le</strong>ur temporalité ;<br />

cel<strong>le</strong> des relations entre <strong>le</strong>s pratiques pédagogiques et ces effets ;<br />

cel<strong>le</strong> de la transférabilité éventuel<strong>le</strong> des dispositifs mis en œuvre.<br />

El<strong>le</strong> s’est en outre appuyée sur cinq principes méthodologiques essentiels :<br />

– une durée longue (au moins cinq années) afin de pouvoir suivre <strong>le</strong> devenir d’élèves<br />

ayant effectué toute <strong>le</strong>ur scolarité primaire au sein de ce mode de travail et de pouvoir<br />

appréhender la différenciation temporel<strong>le</strong> des effets éventuels ;<br />

– des investigations « non collaboratives » avec <strong>le</strong>s enseignants afin de ne pas influer<br />

sur <strong>le</strong>urs pratiques ;<br />

– un grand nombre de comparaisons, aussi bien diachroniques que synchroniques ,<br />

afin d’analyser <strong>le</strong> plus précisément possib<strong>le</strong> <strong>le</strong>s évolutions et <strong>le</strong>urs modalités ainsi que<br />

<strong>le</strong>s effets spécifiques dus à ce mode de travail pédagogique ;<br />

– l’étude de dimensions diversifiées (déviances, relations éco<strong>le</strong>-famil<strong>le</strong>s, construction<br />

des normes et des va<strong>le</strong>urs, rapports à l’éco<strong>le</strong> et aux savoirs, apprentissages dans <strong>le</strong>s<br />

différentes disciplines...) ;<br />

– la confrontation de cadres théoriques et de techniques de recueil et de traitement des<br />

données diversifiés.<br />

Ces deux dernières dimensions notamment justifient la composition pluri-disciplinaire de<br />

l’équipe réunie (sociologue, psychologues, didacticiens du français, des mathématiques,<br />

des sciences...). L’ensemb<strong>le</strong> de ces principes visait, outre à garantir certaines normes de<br />

scientificité, à nous prémunir contre des approches des pédagogies « alternatives » trop<br />

souvent très lacunaires (ne prenant en compte que des aspects très restreints de la réalité<br />

concernée) tout en émettant des jugements monolithiques et généralisants (qu’ils soient<br />

positifs ou négatifs).<br />

2. Spécificités de cette recherche<br />

En fonction des travaux effectués et des résultats provisoires, il nous a donc semblé<br />

indispensab<strong>le</strong> de mener une nouvel<strong>le</strong> recherche visant notamment à :<br />

– affiner nos analyses quant aux apprentissages disciplinaires dans <strong>le</strong>s diverses<br />

disciplines considérées en tenant compte de <strong>le</strong>urs différentes dimensions (savoirs,<br />

savoir-faire, réf<strong>le</strong>xivité, rapports à, conscience disciplinaire...) ;<br />

–<br />

préciser la différenciation temporel<strong>le</strong> des effets observés (rythme, effets seuil ou<br />

L’expression est reprise à Marcel Lesne, .<br />

Cela explique, entre autres, vu la durée restreinte accordée aux ERTe ( / ans), la nécessité d’une<br />

nouvel<strong>le</strong> recherche complétant et affinant la précédente.<br />

Cela s’est par exemp<strong>le</strong> concrétisé par des retours très rares des analyses menées par <strong>le</strong>s chercheurs<br />

pendant <strong>le</strong>s deux premières années, ce qui n’a pas été sans engendrer diverses tensions...<br />

Avec des élèves, de milieu équiva<strong>le</strong>nt ou plus favorisé, travaillant selon d’autres modes de travail<br />

pédagogique.<br />

<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais

plafond...) en relation avec la durée d’immersion dans cette pédagogie ;<br />

– mieux fonder d’éventuel<strong>le</strong>s possibilités de transférabilité de composantes du système<br />

mis en place ainsi que <strong>le</strong>urs limites.<br />

Cela s’est effectué en produisant et en traitant des données complémentaires dont la<br />

nécessité était apparue au cours des investigations précédentes et en accentuant <strong>le</strong>s<br />

confrontations méthodologiques et disciplinaires au sein de l’équipe de recherche.<br />

3. Composition du rapport<br />

Comme <strong>le</strong> précédent rapport, celui-ci comprend deux <strong>tome</strong>s. Le second regroupe <strong>le</strong>s artic<strong>le</strong>s<br />

et <strong>le</strong>s communications des membres de l’équipe liées à cette recherche (Cohen-Azria,<br />

Delcambre, Jovenet, Reuter, 00 ; Delcambre et Cohen-Azria, 00 ; Jovenet, 00 et<br />

00 ; Lahanier-Reuter, 00 a et b et à paraître ; Pagoni et Haeberli, 00 ; Reuter, 00 ;<br />

Reuter et Carra, 00 ). Ce premier <strong>tome</strong> s’organise autour de quatre temps :<br />

– un rappel des principes de fonctionnement instaurés qui sont susceptib<strong>le</strong>s d’éclairer,<br />

au moins en partie, <strong>le</strong>s analyses menées, quels que soient <strong>le</strong> domaine ou la dimension<br />

étudiés ;<br />

– un ensemb<strong>le</strong> d’analyses portant sur des dimensions non strictement disciplinaires<br />

tels <strong>le</strong>s « climats » de l’éco<strong>le</strong>, la prise en compte d’élèves en difficulté, <strong>le</strong> vécu d’enfants<br />

qui arrivent d’autres groupes scolaires...<br />

–<br />

des études spécifiant <strong>le</strong>s questions liées aux apprentissages disciplinaires , que ce<br />

soit au travers des évaluations institutionnel<strong>le</strong>s ou d’instruments propres à l’équipe de<br />

recherche, en ce qui concerne l’entrée dans l’écrit, <strong>le</strong>s maniements de la langue et du<br />

métalangage, <strong>le</strong>s entretiens du matin à l’éco<strong>le</strong> maternel<strong>le</strong>, <strong>le</strong>s pratiques langagières et<br />

la construction des savoirs en sciences, mathématiques, éducation civique et mora<strong>le</strong>;<br />

– des éléments de synthèse référant aux questions principa<strong>le</strong>s (cf. ) à la source de<br />

cette recherche.<br />

4. Perspectives<br />

II me reste à préciser que cette recherche ne s’arrête pas avec ce rapport. En effet, nous<br />

continuons nos investigations autour de deux axes qui nous paraissent fondamentaux pour<br />

la compréhension de ce mode de travail pédagogique et des effets qu’il génère :<br />

–<br />

la spécificité du sujet apprenant qui est construit au sein d’une communauté<br />

pédagogique (ce qui pose donc la question des relations entre individu et col<strong>le</strong>ctif au<br />

travers des dispositifs et des modes de fonctionnement instaurés) ? avec <strong>le</strong>s modalités<br />

de prise en compte des élèves en grande difficulté et / ou en souffrance et la manière<br />

dont ceux-ci se vivent et vivent <strong>le</strong>urs apprentissages dans ce cadre ;<br />

–<br />

la manière dont <strong>le</strong>s disciplines sont reconfigurées de manière singulière au travers<br />

des conceptions des enseignants, des pratiques et des activités mises en place et <strong>le</strong>s<br />

effets que cela engendre tant sur <strong>le</strong>s représentations disciplinaires des élèves que <strong>le</strong>urs<br />

apprentissages.<br />

Ces investigations impliquent de nouveaux membres, parfois didacticiens d’autres disciplines<br />

Auxquels il convient d’ajouter trois mémoires de Master : Bridoux, 00 ; Rivault, 00 et Van Meenen,<br />

00 ).<br />

En raison de problèmes de santé d’un des membres de l’équipe (G. Bécousse), la contribution prévue<br />

sur <strong>le</strong> devenir des élèves en sixième n’a pas pu être réalisée dans <strong>le</strong>s délais impartis.<br />

<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais

(histoire et géographie, par exemp<strong>le</strong>) et associent des doctorants (E. Van Meenen sur<br />

la conscience disciplinaire, C. Humbert-Prudhomme sur <strong>le</strong>s récits...) et des étudiants de<br />

Master.<br />

La socialisation de ces recherches continue el<strong>le</strong>-aussi avec de multip<strong>le</strong>s communications<br />

et artic<strong>le</strong>s programmés, ainsi qu’avec la publication prévue d’un ouvrage aux éditions<br />

de l’Harmattan en 00 : Une éco<strong>le</strong> Freinet. Fonctionnements et effets d’une pédagogie<br />

alternative en milieu populaire. Cela permettra, sans nul doute, au-delà de la valorisation<br />

nécessaire, des échanges qui nous amèneront à enrichir nos analyses voire à attirer notre<br />

attention sur de nouvel<strong>le</strong>s pistes à explorer.<br />

Éléments bibliographiques<br />

Bridoux L. ( 00 ), La pédagogie Freinet : une autre manière de considérer l’élève ?, Mémoire<br />

de Master en Sciences de l’Éducation, Université Char<strong>le</strong>s de Gaul<strong>le</strong> - Lil<strong>le</strong> .<br />

Cohen-Azria C., Delcambre I., Jovenet A.M., Reuter y. ( 00 ), « La question de l’invariance<br />

dans des recherches menées sur des temps longs », Communication au second séminaire<br />

international « Méthodes de recherche en didactiques », Questions de temporalité, <strong>IUFM</strong> du<br />

Nord-Pas-de-Calais, novembre.<br />

Delcambre I., Cohen-Azria C., ( 00 ), «Toucher, observer, dire: conduites langagières et<br />

scientifiques en maternel<strong>le</strong>». Communication aux XVIIe journées internationa<strong>le</strong>s sur la<br />

communication, l’éducation et la culture scientifiques, techniques et industriel<strong>le</strong>s, Chamonix,<br />

- novembre.<br />

Jovenet A.M. ( 00 ) « Le «Je» de l’élève est-il contraint par <strong>le</strong> rapport pédagogique ? »,<br />

Communication au Colloque international L’élève et la pluralité des appartenances. Être<br />

enfant, être élève à travers <strong>le</strong>s activités langagières, Paris, Sorbonne, - novembre.<br />

Jovenet A.M. ( 00 ), « Une «didactique appropriée aux difficultés des élèves» est-el<strong>le</strong><br />

tributaire des modes d’appréhension de ces difficultés ? », La nouvel<strong>le</strong> revue de l’AIS, n°<br />

, Adaptation et intégration scolaire, p. - .<br />

Lahanier-Reuter D. ( 00 a), « Comparaison de groupes d’élèves et analyse implicative »,<br />

Communication au colloque international ASI (Analyse Statistique Implicative), Païenne, -<br />

- octobre.<br />

Lahanier-Reuter D. ( 00 b), « Enseignement et apprentissages mathématiques dans une<br />

éco<strong>le</strong> « Freinet », Revue Française de Pédagogie, n° , Décrire, analyser, évaluer <strong>le</strong>s<br />

pédagogies nouvel<strong>le</strong>s, octobre-novembre-décembre, p. - .<br />

Lahanier-Reuter D. (à paraître), « Didactic of mathematics and implicative statistic analysis »,<br />

Contribution à l’ouvrage col<strong>le</strong>ctif, Statistical Implicative Analysis : theory and applications.<br />

Lesne M. ( ), Travail pédagogique et formation d’adultes, Paris, Presses Universitaires<br />

de France.<br />

Pagoni M., Haeberli P. ( 00 ), « Conseils d’élèves et savoirs en éducation civique<br />

et mora<strong>le</strong> : une étude comparative de deux établissements scolaires et France et en<br />

Suisse », Communication au colloque international de l’AFEC : L’Eco<strong>le</strong>, lieu de tensions<br />

et de médiations ; quels effets sur <strong>le</strong>s pratiques scolaires ? Analyses et comparaisons<br />

internationa<strong>le</strong>s. Université Char<strong>le</strong>s de Gaul<strong>le</strong> - Lil<strong>le</strong> , - juin 00 .<br />

<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais

Reuter Y. ( 00 ), « Les récits sollicitant <strong>le</strong> vécu au CM . Éléments d’analyse et de<br />

comparaison », Repères, n° , Écriture de soi et enseignement du récit, décembre.<br />

Reuter Y Carra C ( 00 ), « Analyser un mode de travail pédagogique «alternatif» : l’exemp<strong>le</strong><br />

d’un groupe scolaire travaillant en pédagogie «Freinet» », Revue Française de Pédagogie,<br />

n° , Décrire, analyser, évaluer <strong>le</strong>s pédagogies nouvel<strong>le</strong>s, octobre-novembre-décembre,<br />

p. - .<br />

Rivault A.S. ( 00 ), Ce que disent <strong>le</strong>s élèves de maternel<strong>le</strong> au sujet des apprentissages<br />

effectués lors des entretiens du matin. Mémoire de Master en Sciences de l’Éducation,<br />

Université Char<strong>le</strong>s de Gaul<strong>le</strong> - Lil<strong>le</strong> .<br />

Van meenen E ( 00 ) La conscience disciplinaire des élèves de C.2. Étude auprès de deux<br />

classes aux modes de fonctionnement pédagogique différents. Mémoire de Master en<br />

Sciences de l’Éducation, Université Char<strong>le</strong>s de Gaul<strong>le</strong> - Lil<strong>le</strong> .<br />

<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais

Les principes de fonctionnement de l’éco<strong>le</strong><br />

« Freinet »<br />

Yves REUTER<br />

Professeur des universités<br />

Université de Lil<strong>le</strong> III<br />

Équipe THEODILE<br />

L’enjeu de ce chapitre est d’objectiver <strong>le</strong>s principes qui régissent <strong>le</strong>s fonctionnements de<br />

l’éco<strong>le</strong> « Freinet » de Mons en Barœul , d’une part pour mieux saisir <strong>le</strong> mode de travail<br />

pédagogique mis en place, d’autre part afin de servir de référent – parmi d’autres – pour la<br />

compréhension des effets observés , enfin pour donner certains moyens afin de réfléchir à<br />

la question de la transférabilité .<br />

Pour construire ces principes, j’ai pris <strong>le</strong> parti de m’appuyer sur différents matériaux<br />

que l’équipe a constitués : observations, analyses des discours des maîtres (entretiens,<br />

conversations informel<strong>le</strong>s, paro<strong>le</strong>s recueillies lors de <strong>le</strong>urs réunions internes ou lors de<br />

réunions avec <strong>le</strong>s membres de l’Erte…), échanges des membres de notre équipe sur <strong>le</strong>s<br />

matériaux recueillis, analyses de chacun d’entre nous … Cela signifie donc que j’ai choisi de<br />

ne pas me fonder a priori sur <strong>le</strong>s écrits de Cé<strong>le</strong>stin Freinet ou ceux du mouvement Freinet, ni<br />

sur <strong>le</strong>s discours de principe des maîtres de cette éco<strong>le</strong>, afin de ne pas confondre principes<br />

affichés et principes réalisés, effectivement mis en œuvre.<br />

J’ai enfin privilégié un mode d’exposition en quatre parties (L’éco<strong>le</strong> comme institution ; Les<br />

élèves et <strong>le</strong>s apprentissages ; La part du maître ; Quelques questions en suspens) qui,<br />

je l’espère, est susceptib<strong>le</strong> de faciliter la <strong>le</strong>cture même s’il n’évite pas deux écueils, celui<br />

des redites et celui de la décomposition d’un mode de travail qui se caractérise par une<br />

interaction forte entre ses différentes composantes.<br />

1. L’éco<strong>le</strong> comme institution<br />

Cet intertitre a été retenu afin d’insister sur <strong>le</strong> fait que rien n’est posé comme naturel, tout<br />

est à penser, à constituer, à instituer, dans l’esprit des maîtres et dans <strong>le</strong>urs pratiques.<br />

C’est donc ce que je vais tenter de préciser au travers de six principes qui me paraissent<br />

essentiels et de quelques remarques et questions.<br />

1.1. L’éco<strong>le</strong> est centrée sur <strong>le</strong>s apprentissages<br />

Ce principe est sans nul doute fondamental et sans cesse réaffirmé. Il justifie <strong>le</strong>s autres,<br />

<strong>le</strong>s dispositifs mis en place et <strong>le</strong>s règ<strong>le</strong>s, voire <strong>le</strong>s sanctions : une bonne part de ce qui est<br />

Ce chapitre a été soumis à discussion, aussi bien avec <strong>le</strong>s membres de l’équipe de recherche qu’avec<br />

ceux de l’équipe pédagogique du groupe scolaire. Qu’ils soient ici remerciés pour <strong>le</strong>urs apports.<br />

Sans ignorer <strong>le</strong>s problèmes sou<strong>le</strong>vés par la mise en relation d’un mode de travail donné avec <strong>le</strong>s<br />

performances des élèves (voir, quant aux principes fédéraux, Bru, Altet, Blanchard-Lavil<strong>le</strong> 00 et, quant à<br />

cette recherche, Reuter et Carra, 00 ).<br />

Voir <strong>le</strong> dernier chapitre de ce rapport.<br />

Cela explique <strong>le</strong>s renvois, explicites ou implicites, aux autres contributions.<br />

<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais

prohibé l’est parce que cela nuit aux apprentissages ou, du moins, au travail.<br />

Les apprentissages – et non l’enfant – sont donc au cœur du système mis en place. L’éco<strong>le</strong><br />

est faite pour apprendre et cela ne se réalise qu’au travers d’un travail sérieux. Nombre<br />

de termes reviennent d’ail<strong>le</strong>urs très fréquemment dans <strong>le</strong> discours des maîtres, voire des<br />

élèves, tels travail ou métier(s) et, de fait, <strong>le</strong> ludisme mis en avant dans d’autres cadres<br />

pédagogiques est ici dominé (j’y reviendrai).<br />

Ces apprentissages concernent et relient indissociab<strong>le</strong>ment des savoirs, des savoir faire<br />

et des savoir être. De ce point de vue, instruction et éducation sont au service l’une de<br />

l’autre – toute la suite de ce chapitre l’exemplifiera – et constituent ainsi des objectifs<br />

fondamentaux.<br />

1.2. L’éco<strong>le</strong> fait l’objet d’un travail d’institutionnalisation<br />

L’éco<strong>le</strong>, en tant que communauté, a été instituée – et est constamment réinstituée – au<br />

travers de divers mécanismes, parmi <strong>le</strong>squels figurent en premier lieu :<br />

– un projet institutionnel – se constituer au sein d’une éco<strong>le</strong>, dans son ensemb<strong>le</strong>,<br />

comme modè<strong>le</strong> de la pédagogie « Freinet » – qui s’est articulé à un contrat de travail et<br />

d’expérimentation avec l’Inspection académique et à un contrat de recherche avec une<br />

équipe universitaire ;<br />

– un projet pédagogique, véritab<strong>le</strong> , évalué et réélaboré col<strong>le</strong>ctivement, charte et garant<br />

du travail mis en œuvre ;<br />

– la cooptation, au sein du mouvement Freinet, des membres fondateurs et de ceux qui<br />

prennent la relève de ceux qui s’en vont ;<br />

–<br />

<strong>le</strong>s conseils (de classe, d’éco<strong>le</strong>, de maîtres…) multip<strong>le</strong>s, fréquents et véritab<strong>le</strong>ment<br />

fonctionnalisés.<br />

1.3. L’éco<strong>le</strong> est constituée comme une société<br />

L’éco<strong>le</strong> est constituée comme une micro-société, relativement autonome. Cela se marque<br />

notamment par l’élaboration de ses propres lois et règ<strong>le</strong>ments, par la mise en place d’instances<br />

de décision spécifiques, par son activité laborieuse et ses métiers, par l’élaboration d’une<br />

culture commune (cf. . ) et par une véritab<strong>le</strong> structuration de ses loisirs (récréations, fêtes,<br />

ateliers du soir animés, en partie, par <strong>le</strong>s maîtres ou <strong>le</strong>s parents) qui sont, dès lors intégrés<br />

au projet éducatif et non posés comme de simp<strong>le</strong>s zones de détente, à l’écart du travail et<br />

des règ<strong>le</strong>s col<strong>le</strong>ctives .<br />

Conséquemment, ses membres – maîtres et élèves – sont institués, solidairement, comme<br />

des citoyens scolaires. Complémentairement encore, sociabilité et citoyenneté sont des<br />

principes centraux en ce qu’ils sont posés, constamment, comme objectifs, objets et<br />

Il est clair que la récurrence de ces termes n’est pas sans rapport avec des principes idéologicopolitiques<br />

en relation avec une solidarité affichée avec <strong>le</strong> monde ouvrier.<br />

Ces contrats ont été élaborés au sein de réunions préparatoires, en grande partie informel<strong>le</strong>s. Il est<br />

certain qu’ils sont entrés, en partie au moins, en tension avec <strong>le</strong> projet institutionnel initial. Ils ont donc été, en<br />

pratique, en constante (re) négociation.<br />

Projet « véritab<strong>le</strong> » car élaboré col<strong>le</strong>ctivement, détaillé, approprié et appliqué…<br />

Cela ne s’est produit qu’une seu<strong>le</strong> fois en trois ans pour rapprochement de conjoints.<br />

On pourrait ainsi par<strong>le</strong>r d’une « pédagogisation » généralisée de la vie scolaire et péri-scolaire.<br />

<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais

conditions d’apprentissage. Ce sont ainsi des principes à vivre et de vie et non des objets<br />

discursifs ponctuels, essentiel<strong>le</strong>ment convoqués lors de rappels à l’ordre ou de moments<br />

d’éducation civique.<br />

1.4. Cette société s’appuie sur un idéal démocratique<br />

Cette micro-société s’articu<strong>le</strong> à un idéal démocratique, certes référent du discours des<br />

maîtres, mais surtout mis à l’épreuve au quotidien, quel<strong>le</strong>s qu’en soient <strong>le</strong>s difficultés. Il ne<br />

s’agit donc de <strong>le</strong> poser / de l’imposer, seu<strong>le</strong>ment discursivement et pour un avenir plus ou<br />

moins éloigné, mais de tenter de <strong>le</strong> faire vivre au sein de l’éco<strong>le</strong> comme un bien commun.<br />

Dans cette perspective, de multip<strong>le</strong>s principes et dispositifs visent à étayer ce projet 0 :<br />

<strong>le</strong>s citoyens-élèves sont posés comme égaux quant aux droits et aux devoirs (avec<br />

des mécanismes de contrô<strong>le</strong> tels la rotation institutionnel<strong>le</strong> des tâches et des métiers,<br />

<strong>le</strong>s conseils de classe…) ;<br />

aucun destin d’élève n’est figé : <strong>le</strong>s droits peuvent se perdre mais aussi se<br />

récupérer ;<br />

<strong>le</strong>s règ<strong>le</strong>s sont élaborées col<strong>le</strong>ctivement – au sein des conseils de classe et d’éco<strong>le</strong> –<br />

el<strong>le</strong>s sont votées, mises à l’épreuve avant d’être retenues, socialisées (via <strong>le</strong>s multip<strong>le</strong>s<br />

affichages au sein de l’éco<strong>le</strong> et dans <strong>le</strong>s classes) afin que nul ne <strong>le</strong>s ignore et, el<strong>le</strong>s<br />

demeurent modifiab<strong>le</strong>s ;<br />

chacun y est soumis, maîtres et élèves11 –<br />

–<br />

–<br />

–<br />

, ce qui est sans nul doute fondamental pour<br />

<strong>le</strong> respect mutuel et la croyance des élèves en la va<strong>le</strong>ur des règ<strong>le</strong>s et des lois ;<br />

– la coopération et l’entraide – et non la compétition – constituent des principes de<br />

fonctionnement privilégiés au travers, par exemp<strong>le</strong>, du travail col<strong>le</strong>ctif, de la présence<br />

d’un matériel de prêt (avec un métier lié au prêt), des incitations du maître, de l’affichage<br />

au tab<strong>le</strong>au des demandes d’aide, de l’absence de stigmatisation des difficultés et des<br />

erreurs (cf. )… ;<br />

–<br />

<strong>le</strong>s problèmes qui apparaissent peuvent être débattus col<strong>le</strong>ctivement et rapidement<br />

au travers de moments et de dispositifs prévus à cet effet, ce qui – sans rég<strong>le</strong>r<br />

miracu<strong>le</strong>usement toutes <strong>le</strong>s difficultés – évite plusieurs écueils : <strong>le</strong>ur occultation, <strong>le</strong>ur<br />

traitement par <strong>le</strong> maître seul ou par <strong>le</strong>s élèves entre eux de manière expéditive, <strong>le</strong>ur<br />

traitement à chaud et sans recours aux règ<strong>le</strong>s, <strong>le</strong>ur retour incessant dans <strong>le</strong>s mêmes<br />

formes…<br />

1.5. Cette société se construit une culture commune<br />

Il existe une volonté de construire un patrimoine commun, de cette société conscientisée en<br />

tant que tel<strong>le</strong>, au travers de la constitution et de la conservation des expériences vécues, des<br />

discours, des écrits, des dessins, des sculptures… au travers aussi de multip<strong>le</strong>s instruments<br />

(cahiers de classe, affichages, archivages …). Cette culture, susceptib<strong>le</strong> de forger des<br />

0 Ces dispositifs sont plus particulièrement détaillés dans <strong>le</strong>s contributions de Céci<strong>le</strong> Carra et de Maria<br />

Pagoni, dans ce rapport ainsi que dans <strong>le</strong> précédent (Reuter, dir. 00 b).<br />

Les maîtres veil<strong>le</strong>nt scrupu<strong>le</strong>usement à ce principe, y compris lors de la venue d’autres adultes dans<br />

<strong>le</strong>urs classes…<br />

La volonté d’archivage est parfois extraordinaire chez <strong>le</strong>s maîtres et devrait nécessiter à ce titre des<br />

études complémentaires. Volonté de garder une trace de <strong>le</strong>ur travail, émerveil<strong>le</strong>ment devant <strong>le</strong> parcours de<br />

certains élèves, illusions quant à la compréhension des apprentissages au travers d’un archivage à prétention<br />

exhaustive… ?<br />

<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais

identités (d’éco<strong>le</strong>, de classe…), assume de multip<strong>le</strong>s fonctions : base de travail (par exemp<strong>le</strong><br />

pour la <strong>le</strong>cture au CP), trace d’une histoire col<strong>le</strong>ctive et individuel<strong>le</strong>, patrimoine assumé . El<strong>le</strong><br />

constitue sans doute une réponse spécifique à la tension entre culture scolaire et cultures<br />

extrascolaires (filtrées et reconstruites à des fins d’apprentissage), une médiation vers des<br />

formes estimées plus légitimes, un outil alternatif face aux prérequis souvent invoqués.<br />

1.6. Cette société ne vit pas en autarcie<br />

Cependant, même autonomisée et dotée de fonctionnements spécifiques, cette microsociété<br />

n’est nul<strong>le</strong>ment refermée sur el<strong>le</strong>-même. El<strong>le</strong> est, au contraire, largement ouverte sur <strong>le</strong><br />

monde extérieur. Ainsi, <strong>le</strong>s savoirs et <strong>le</strong>s savoir-faire enseignés sont constamment référés à<br />

<strong>le</strong>ur fonctionnalité dans <strong>le</strong> monde extrascolaire et la curiosité des élèves est incessamment<br />

stimulée. Chaque classe a des correspondants, avec une activité épistolaire intense. Le<br />

col<strong>le</strong>ctif des enseignants va au devant des famil<strong>le</strong>s et <strong>le</strong>s constitue en soutiens scolaires<br />

(en parents d’élèves et non seu<strong>le</strong>ment d’enfants) : ils sont accueillis lors des fêtes ou des<br />

présentations des travaux d’élèves, <strong>le</strong> samedi matin ; régulièrement informés, via <strong>le</strong>s cahiers<br />

de liaison ou des affichages réguliers et explicites à l’entrée de l’éco<strong>le</strong> ; sollicités pour des<br />

entretiens avec <strong>le</strong> maître, même en l’absence de problèmes, invités pour des conférences<br />

ou incités à animer des ateliers du soir … De surcroît, des dispositifs comme <strong>le</strong>s textes<br />

libres ou <strong>le</strong>s entretiens et <strong>le</strong>s « quoi de neuf » du matin permettent de faire circu<strong>le</strong>r des<br />

expériences, des objets, des savoirs, du vécu… entre l’éco<strong>le</strong> et la famil<strong>le</strong> mais toujours de<br />

manière très codifiée et à des fins d’apprentissage …<br />

1.7. Trois remarques et deux questions en suspens<br />

Les fonctionnements décrits appel<strong>le</strong>nt au moins trois remarques. La première renvoie à<br />

l’autorité et au pouvoir, assumés, des maîtres, nécessaires pour garantir <strong>le</strong>s principes et<br />

<strong>le</strong>ur mise en œuvre, en tenant compte néanmoins du fait que cette autorité et ce pouvoir<br />

sont eux-mêmes soumis à des règ<strong>le</strong>s et des contrô<strong>le</strong>s internes (<strong>le</strong>s lois de l’éco<strong>le</strong> et <strong>le</strong>s<br />

conseils) et externes (<strong>le</strong> col<strong>le</strong>ctif des maîtres, <strong>le</strong>s principes du mouvement Freinet…). Cela<br />

instaure, en tout cas, une tension et des équilibres délicats à trouver entre construction de<br />

la démocratie et pouvoir du maître (puisque, par exemp<strong>le</strong>, à certains moments, <strong>le</strong> maître<br />

s’abstrait du fonctionnement des règ<strong>le</strong>s auquel il est lui-même norma<strong>le</strong>ment astreint, pour<br />

garantir <strong>le</strong>ur exercice…). La seconde remarque tient en un constat, interrogeant pour <strong>le</strong>s<br />

modalités scolaires dominantes. Dans ce système, pour un élève, la perte des droits équivaut<br />

De fait, <strong>le</strong>s maîtres s’en servent aussi comme repères pour évaluer des évolutions dans <strong>le</strong>s<br />

apprentissages.<br />

J’ajouterais volontiers deux remarques qui me paraissent importantes. En premier lieu, <strong>le</strong>s pratiques<br />

des élèves ou des parents ne font jamais l’objet de jugements publics négatifs de la part des maîtres, ce qui<br />

favorise sans doute <strong>le</strong>ur socialisation. El<strong>le</strong>s font, en revanche, parfois, l’objet de discussions, après avoir été<br />

reconstruites en tant qu’objet commun. En second lieu, cette implication sollicitée des parents d’élèves pour <strong>le</strong>s<br />

constituer en tant qu’adjuvants éducatifs s’accompagne d’un contrô<strong>le</strong> strict quant à <strong>le</strong>ur place, <strong>le</strong>urs fonctions<br />

ou certains fonctionnements (agressivité, pratiques estimées non éducatives dans <strong>le</strong>s fêtes, tentatives de<br />

déstabilisation pédagogique, maltraitance…).<br />

Par exemp<strong>le</strong>, <strong>le</strong> « quoi de neuf » est très fortement codifié par <strong>le</strong>s formes de paro<strong>le</strong> (inscription,<br />

gestion par un animateur, position debout face au groupe…) et par <strong>le</strong> temps limité (trois minutes, questions<br />

des autres comprises).<br />

J’y reviendrai en . Cela signifie en tout cas que ces relations sont pensées par rapport aux<br />

apprentissages et qu’il ne s’agit donc pas simp<strong>le</strong>ment de libération ou de socialisation des affects.<br />

<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais

à se retrouver, via la perte de l’autonomie, dans des fonctionnements scolaires traditionnels.<br />

La troisième remarque vise à souligner <strong>le</strong> mode de résolution original de la tension entre<br />

culture scolaire et cultures extrascolaires au travers de la construction d’une culture propre<br />

à la classe, culture de compromis, en perpétuel<strong>le</strong> réélaboration et à fonction de transition.<br />

Les deux questions en suspens que je retiendrai ici portent, pour la première, sur <strong>le</strong>s modes<br />

de structuration du groupe et, pour la seconde, sur <strong>le</strong>s cultures visées. Concernant <strong>le</strong>s<br />

modes de structuration du groupe, il me semb<strong>le</strong> qu’entre <strong>le</strong> sujet seul (ou parfois en binôme)<br />

et <strong>le</strong> groupe-classe, il n’existe pas de mode de structuration intermédiaire, de groupes plus<br />

ou moins restreints, sans qu’aucune explication n’éclaire véritab<strong>le</strong>ment ce phénomène .<br />

Concernant <strong>le</strong>s cultures visées, il me parait aussi intéressant de constater que la culture<br />

dite scolaire ou la culture dite légitime ne paraissent pas véritab<strong>le</strong>ment (fronta<strong>le</strong>ment,<br />

explicitement) interrogées .<br />

2. Les élèves et <strong>le</strong>s apprentissages<br />

Comme je l’ai déjà signalé précédemment, <strong>le</strong>s apprentissages sont absolument centraux.<br />

Par voie de conséquence, tout est mis en œuvre pour y parvenir à partir de quelques<br />

principes fondamentaux.<br />

2.1. Tout enfant peut apprendre, pourvu que <strong>le</strong> milieu soit favorab<strong>le</strong><br />

Fondamenta<strong>le</strong>ment, tout enfant est posé comme étant désireux et capab<strong>le</strong> d’apprendre pourvu<br />

que <strong>le</strong> milieu – pédagogique, en l’occurrence – lui permette et lui facilite ses apprentissages.<br />

Il s’agit là en quelque sorte d’un axiome qui, certes, construit en quelque sorte une nature<br />

de l’enfant mais qui impose conséquemment une responsabilité incontournab<strong>le</strong> pour <strong>le</strong>s<br />

maîtres.<br />

Dès lors – et cela peut même paraître parfois excessif aux yeux d’un observateur extérieur –<br />

tout échec d’un élève (ou même toute difficulté avec un parent) est vécu comme un échec<br />

du milieu pédagogique lui même ou, au moins, comme un questionnement fort du travail<br />

des maîtres. Dès lors encore, on comprend mieux la remise en cause permanente des<br />

modes de fonctionnement ainsi que la soif d’auto-formation et de co-formation des maîtres.<br />

La dynamique, <strong>le</strong> mouvement incessant caractérisent ainsi <strong>le</strong>ur fonctionnement.<br />

J’ajouterai enfin, sur ce point, que ce principe – l’enfant peut et doit apprendre pourvu que<br />

<strong>le</strong> milieu l’y aide – explique des dérogations autrement diffici<strong>le</strong>s à comprendre, aux règ<strong>le</strong>s<br />

établies afin d’accompagner des cas singuliers, particulièrement comp<strong>le</strong>xes à gérer. Cela<br />

d’autant plus que l’équipe pédagogique rechigne à orienter vers <strong>le</strong>s filières spécifiques des<br />

enfants dits à problèmes et a accueilli des élèves face auxquels d’autres éco<strong>le</strong>s s’étaient<br />

déclarées impuissantes.<br />

2.2. L’enfant est à construire comme sujet apprenant<br />

Le principe évoqué est toutefois accompagné – ce qui pondère son idéalisme possib<strong>le</strong> –<br />

Si ce n’est la constitution d’entités menaçant <strong>le</strong> col<strong>le</strong>ctif ?<br />

Si ce n’est sur <strong>le</strong> plan de sa dimension scolastique pour la première, et de sa difficulté d’accès pour<br />

la seconde.<br />

<strong>IUFM</strong> Nord-Pas de Calais

d’un second, selon <strong>le</strong>quel l’enfant est à constituer comme sujet apprenant (sujet scolaire<br />

et pédagogique), membre d’une communauté, astreint à des règ<strong>le</strong>s et à des modes de<br />

fonctionnement spécifiques (cf. ). Nombre de dispositifs peuvent ainsi être compris, au<br />

moins pour partie, dans cette perspective, comme étant chargés de construire et de maintenir<br />

l’adhésion et l’enrô<strong>le</strong>ment : conseils, élaboration des règ<strong>le</strong>s, métiers, mise au travail à partir<br />

du matériel et des questions apportés par <strong>le</strong>s élèves…<br />

Il convient en tout cas de noter que cela s’effectue avec un extrême souci, de la part<br />

des maîtres, de ne pas donner l’impression à l’élève qu’il rompt avec son milieu (voir <strong>le</strong>s<br />

passerel<strong>le</strong>s constituées par <strong>le</strong>s « quoi de neuf » qui font entrer <strong>le</strong> monde extrascolaire au<br />