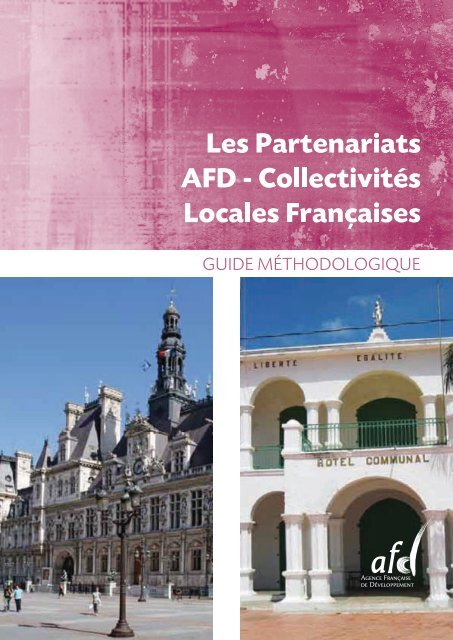

GUIDE MÉTHODOLOGIQUE - Agence Française de Développement

GUIDE MÉTHODOLOGIQUE - Agence Française de Développement

GUIDE MÉTHODOLOGIQUE - Agence Française de Développement

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

<strong>GUIDE</strong> <strong>MÉTHODOLOGIQUE</strong>

Ce gui<strong>de</strong> a été rédigé par Mme Françoise Brunet, consultante, sous la conduite <strong>de</strong> M. Robert <strong>de</strong> La<br />

Rochefoucauld, Chargé <strong>de</strong>s relations avec les collectivités locales.<br />

Les membres du Comité <strong>de</strong> Pilotage :<br />

pour l’<strong>Agence</strong> <strong>Française</strong> <strong>de</strong> <strong>Développement</strong> :<br />

M. Philippe Chedanne, Chef <strong>de</strong> la division Relations extérieures<br />

M. Roger Goudiard, Directeur du département Asie<br />

Mme. Colette Grosset, Adjointe du Directeur <strong>de</strong>s Opérations<br />

M. Jean-Pierre Lemelle, Division évaluation et capitalisation<br />

M. Louis-Jacques Vaillant, Chef <strong>de</strong> la division Collectivités locales et développement urbain<br />

pour Cités Unies France :<br />

M. Bertrand Gallet, Directeur Général<br />

M. Nicolas Wit, Directeur Général Adjoint<br />

Mme Astrid Frey, Chargée <strong>de</strong> mission Afrique<br />

M. Antoine Joly, Délégué pour l’action extérieure <strong>de</strong>s collectivités locales, au Ministère <strong>de</strong>s Affaires<br />

étrangères et européennes, a bien voulu relire plusieurs versions provisoires <strong>de</strong> ce gui<strong>de</strong>, et apporter<br />

<strong>de</strong>s observations constructives. Il en est ici remercié.<br />

Des remerciements sont également adressés aux personnes qui ont apporté leur contribution, en<br />

particulier :<br />

Au Ministère <strong>de</strong>s Affaires étrangères et européennes :<br />

M. Toussaint Cara<strong>de</strong>c, Chargé <strong>de</strong> mission auprès du DAECL<br />

M. Jérome Duplan, Chargé <strong>de</strong> mission à la communication auprès du DAECL<br />

M. Pierre Laye, Chargé <strong>de</strong> mission pour les politiques <strong>de</strong> décentralisation à la DGCID<br />

M. Pierre Pougnaud, Conseiller technique à la DAECL<br />

Le panel <strong>de</strong>s représentants <strong>de</strong>s collectivités territoriales :<br />

M. Gérard Sournia, Conseil régional Ile-<strong>de</strong>-France<br />

Mme Brigitte Field, Conseil régional Ile-<strong>de</strong>-France<br />

M. Rémi Stoquart, Conseil régional Ile-<strong>de</strong>-France<br />

M. Louis Caudron, Conseil général <strong>de</strong> la Vienne<br />

Mme Estelle Mangold, ville <strong>de</strong> Mulhouse<br />

M. Bruno Leuvrey, AIMF<br />

A l’<strong>Agence</strong> <strong>Française</strong> <strong>de</strong> <strong>Développement</strong> :<br />

Mme Harriet Barseghian Marsh, département du pilotage stratégique et <strong>de</strong> la prospective<br />

Mme Patricia Bay, responsable <strong>de</strong> la fonction transparence<br />

M. Jean-Francis Benhamou, Collectivités locales et développement urbain (CLD)<br />

Mme Clotil<strong>de</strong> Boutrolle, CEFEB<br />

M. Vincent Joguet, division communication<br />

M. Marc-Antoine Martin, Secrétaire général FFEM<br />

M. Didier Robert, CEFEB<br />

2

Sommaire<br />

SOMMAIRE<br />

Sommaire page 3<br />

Liste <strong>de</strong>s sigles page 4<br />

Introduction page 6<br />

1e partie - L’ai<strong>de</strong> au développement page 9<br />

Fiche 1.1. L’Ai<strong>de</strong> Publique au <strong>Développement</strong>....................................................................................................... page 10<br />

Fiche 1.2. Les financements français <strong>de</strong>stinés à l’action extérieure <strong>de</strong>s collectivités territoriales .. page 18<br />

Fiche 1.3. Les financements européens accessibles aux collectivités territoriales<br />

en matière d’ai<strong>de</strong> au développement .................................................................................................... page 20<br />

2e partie - L’<strong>Agence</strong> <strong>Française</strong> <strong>de</strong> <strong>Développement</strong> page 25<br />

Fiche 2.1. Statut, missions et organisation................................................................................................................. page 26<br />

Fiche 2.2. Le cadre d’intervention <strong>de</strong> l’AFD ............................................................................................................. page 30<br />

Fiche 2.3. Les financements proposés par l’AFD aux pays étrangers ........................................................... page 32<br />

Fiche 2.4. Les pays d’intervention ................................................................................................................................. page 33<br />

Fiche 2.5. Les financements <strong>de</strong>stinés aux collectivités étrangères................................................................. page 34<br />

Fiche 2.6. Les approches conjointes avec d’autres bailleurs <strong>de</strong> fonds, bi ou multilatéraux ............... page 36<br />

Fiche 2.7. Les concertations globales avec les collectivités territoriales françaises................................ page 37<br />

Fiche 2.8. Le Fonds Français pour l’Environnement Mondial .......................................................................... page 38<br />

3e partie - Les collectivités territoriales françaises page 41<br />

Fiche 3.1. L’organisation institutionnelle <strong>de</strong>s collectivités territoriales françaises ................................. page 42<br />

Fiche 3.2. L’organisation financière <strong>de</strong>s collectivités territoriales françaises............................................ page 48<br />

Fiche 3.3. L’action extérieure <strong>de</strong>s collectivités territoriales françaises......................................................... page 52<br />

Fiche 3.4. La participation <strong>de</strong> plusieurs collectivités à un projet..................................................................... page 54<br />

4e partie - Fiches pratiques sur l’AFD page 57<br />

Fiche 4.1. La complémentarité <strong>de</strong>s approches........................................................................................................ page 58<br />

Fiche 4.2. Le contenu du partenariat AFD - collectivité française dans le cadre d’un projet............ page 60<br />

Fiche 4.3. Les conventions AFD - collectivité française....................................................................................... page 62<br />

Fiche 4.4. Le financement par l’AFD <strong>de</strong> projets associant <strong>de</strong>s collectivités territoriales<br />

françaises...............................................................................................................................................................page 64<br />

Fiche 4.5. Le cycle <strong>de</strong>s projets......................................................................................................................................... page 68<br />

5e partie - Informations, formations et concertations proposées. page 73<br />

Fiche 5.1. L’information fournie par le Ministère <strong>de</strong>s Affaires Etrangères (DAECL)............................ page 74<br />

Fiche 5.2. L’information fournie par Cités Unies France.................................................................................... page 75<br />

Fiche 5.3. L’information et les formations fournies par l’AFD......................................................................... page 76<br />

6e partie - Fiches amovibles<br />

Fiche 6.1. Principales questions posées par les collectivités territoriales<br />

Fiche 6.2. Les interlocuteurs <strong>de</strong>s collectivités territoriales à l’AFD<br />

Fiche 6.3. Le réseau <strong>de</strong> l’AFD : agences et bureaux dans les pays étrangers<br />

Fiche 6.4. Les adresses utiles <strong>de</strong> la coopération décentralisée<br />

3

Liste <strong>de</strong>s sigles<br />

ADF<br />

AFCCRE<br />

AFD<br />

AIMF<br />

AMF<br />

AMGVF<br />

APD<br />

APVF<br />

ARF<br />

C2D<br />

CAD<br />

CEFEB<br />

CGLU<br />

CICID<br />

CID<br />

CIP<br />

CIRAD<br />

CIS<br />

CNCD<br />

CNFPT<br />

CNRS<br />

COSP<br />

CPR<br />

CSLP<br />

CUF<br />

DAECL<br />

DCP<br />

DPT<br />

DSP<br />

ETPT<br />

FAO<br />

Assemblée <strong>de</strong>s Départements <strong>de</strong> France<br />

Association <strong>Française</strong> du Conseil <strong>de</strong>s Communes et Régions d’Europe<br />

<strong>Agence</strong> <strong>Française</strong> <strong>de</strong> <strong>Développement</strong><br />

Association internationale <strong>de</strong>s maires et responsables <strong>de</strong>s capitales<br />

et métropoles partiellement ou entièrement francophones<br />

Association <strong>de</strong>s Maires <strong>de</strong> France<br />

Association <strong>de</strong>s Maires <strong>de</strong>s Gran<strong>de</strong>s Villes <strong>de</strong> France<br />

Ai<strong>de</strong> publique au développement<br />

Association <strong>de</strong>s Petites Villes <strong>de</strong> France<br />

Association <strong>de</strong>s Régions <strong>de</strong> France<br />

Contrat <strong>de</strong> désen<strong>de</strong>ttement et développement<br />

Comité d’ai<strong>de</strong> au développement <strong>de</strong> l’OCDE<br />

Centre d’Etu<strong>de</strong>s Financières Economiques et Bancaires<br />

Cités et Gouvernements Locaux Unis<br />

Comité interministériel <strong>de</strong> la coopération internationale et du développement<br />

Cadre d’intervention <strong>de</strong> département géographique <strong>de</strong> l’AFD<br />

Cadre d’intervention pays <strong>de</strong> l’AFD<br />

Centre <strong>de</strong> coopération internationale en recherche agronomique pour le<br />

développement<br />

Cadre d’intervention sectoriel <strong>de</strong> l’AFD<br />

Commission Nationale <strong>de</strong> la Coopération Décentralisée<br />

Centre National <strong>de</strong> la Fonction Publique Territoriale<br />

Centre national <strong>de</strong> la recherche scientifique<br />

Conférence d’orientation stratégique et <strong>de</strong> programmation<br />

Contrat <strong>de</strong> plan Etat-région<br />

Cadre stratégique <strong>de</strong> lutte contre la pauvreté<br />

Cités Unies France<br />

Délégation pour l’action extérieure <strong>de</strong>s collectivités locales<br />

Documents cadres <strong>de</strong> partenariat<br />

Documents <strong>de</strong> politique transversale, dans le cadre <strong>de</strong> la LOLF<br />

Documents <strong>de</strong> stratégie pays du MAEE<br />

Équivalent temps plein travaillé<br />

Food and Agriculture Organization (Organisation <strong>de</strong>s Nations Unies pour<br />

l’alimentation et l’agriculture)<br />

4

Liste <strong>de</strong>s sigles<br />

FED<br />

FEPL<br />

FCI<br />

FFEM<br />

FICOD<br />

FMI<br />

FMVM<br />

FSD<br />

FSP<br />

IFFM<br />

IRCOD<br />

IRD<br />

LOLF<br />

MAEE<br />

NEPAD<br />

NTIC<br />

OCDE<br />

OMD<br />

ONG<br />

ONU<br />

PAS<br />

PMA<br />

POS<br />

Fonds européen <strong>de</strong> développement<br />

Fédération <strong>de</strong>s entreprises publiques locales (ex FNSEM)<br />

France Coopération Internationale<br />

Fonds français pour l’environnement mondial<br />

Fonds d’investissement pour les collectivités décentralisées<br />

Fonds Monétaire International<br />

Fédération <strong>de</strong>s Maires <strong>de</strong>s Villes Moyennes<br />

Fonds social <strong>de</strong> développement<br />

Fonds <strong>de</strong> solidarité prioritaire<br />

Integrated Forest Fire Management<br />

Institut Régional <strong>de</strong> Coopération - <strong>Développement</strong><br />

Institut <strong>de</strong> recherche pour le développement<br />

Loi organique relative aux lois <strong>de</strong> finances<br />

Ministère <strong>de</strong>s Affaires Etrangères et Européennes<br />

Nouveau Partenariat pour le développement <strong>de</strong> l’Afrique<br />

Nouvelles techniques <strong>de</strong> l’information et <strong>de</strong>s communications<br />

Organisation <strong>de</strong> coopération et <strong>de</strong> développement économiques<br />

Objectifs du Millénaire pour le développement<br />

Organisations non gouvernementales<br />

Organisation <strong>de</strong>s Nations Unies<br />

Prêt d’Ajustement Structurel<br />

Pays les moins avancés<br />

Plan d’orientation stratégique <strong>de</strong> l’AFD<br />

PROPARCO Promotion et Participation pour la Coopération économique<br />

RNB<br />

SCAC<br />

SEM<br />

SIVOM<br />

SIVU<br />

TIC<br />

UE<br />

UEMOA<br />

ZSP<br />

Revenu national brut<br />

Service <strong>de</strong> coopération et d’action culturelle (service <strong>de</strong>s ambassa<strong>de</strong>s <strong>de</strong> France)<br />

Société d’économie mixte<br />

Syndicat intercommunal à vocation multiple<br />

Syndicat intercommunal à vocation unique<br />

Techniques <strong>de</strong> l’information e.t <strong>de</strong>s communications<br />

Union Européenne<br />

Union économique et monétaire Ouest-Africaine<br />

Zone <strong>de</strong> solidarité prioritaire<br />

5

Introduction<br />

La décentralisation est <strong>de</strong>venue une tendance<br />

lour<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’organisation institutionnelle ; elle se<br />

traduit, notamment dans les pays dans lesquels<br />

l’<strong>Agence</strong> <strong>Française</strong> <strong>de</strong> <strong>Développement</strong> (AFD)<br />

intervient, par une montée en puissance <strong>de</strong>s<br />

collectivités locales comme acteurs clés <strong>de</strong> la<br />

gouvernance publique. Les orientations retenues<br />

par le gouvernement français 1 pour l’ai<strong>de</strong><br />

publique au développement ont particulièrement<br />

souligné l’importance <strong>de</strong> la gouvernance<br />

publique, et, notamment, le renforcement <strong>de</strong> la<br />

gouvernance locale. L’AFD elle-même a inscrit<br />

parmi ses orientations stratégiques pour la<br />

pério<strong>de</strong> 2007 - 2011 la mise en place <strong>de</strong> produits<br />

innovants pour les nouveaux clients que<br />

constituent pour elle les collectivités locales <strong>de</strong>s<br />

pays dans lesquels elle intervient traditionnellement,<br />

ainsi que dans un certain nombre <strong>de</strong> pays<br />

émergents.<br />

L’AFD a ainsi commencé à mettre en place<br />

<strong>de</strong>s financements « non souverains », au profit<br />

direct (sans intermédiation <strong>de</strong> l’Etat) <strong>de</strong> collectivités<br />

locales, sous la forme <strong>de</strong> subventions et<br />

par <strong>de</strong>s prêts.<br />

Dans cette démarche, l’AFD souhaite bénéficier<br />

<strong>de</strong> l’expérience et <strong>de</strong> l’expertise <strong>de</strong>s collectivités<br />

territoriales françaises. Depuis une dizaine d’années,<br />

un certain nombre <strong>de</strong> projets bénéficiant<br />

à la fois d’un financement <strong>de</strong> l’AFD et d’une<br />

coopération décentralisée ont été engagés.<br />

Une étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> capitalisation <strong>de</strong> ces projets a<br />

été réalisée en 2006 - 2007 (« Les collectivités<br />

territoriales françaises ; l’<strong>Agence</strong> <strong>Française</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>Développement</strong> »), et publiée sous le timbre<br />

<strong>de</strong> l’AFD et <strong>de</strong> Cités Unies France (CUF). Elle a<br />

montré la richesse <strong>de</strong> ces expériences, compte<br />

tenu <strong>de</strong> la complémentarité <strong>de</strong>s apports <strong>de</strong><br />

chaque institution : le financement important<br />

et la technicité <strong>de</strong> l’AFD, d’une part, la légitimité<br />

technique et politique, le savoir-faire spécifique<br />

<strong>de</strong> la collectivité et la durée <strong>de</strong> son intervention,<br />

d’autre part.<br />

L’AFD a donc retenu le développement <strong>de</strong> ses<br />

partenariats avec les collectivités territoriales<br />

françaises comme une orientation stratégique,<br />

et a déjà engagé <strong>de</strong>s actions concrètes dans ce<br />

sens :<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

<strong>de</strong>s accords <strong>de</strong> partenariat ont été passés<br />

avec <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s collectivités (régions, départements,<br />

villes et communautés urbaines) ;<br />

<strong>de</strong>s conventions <strong>de</strong> projet tripartites (collectivité<br />

du Sud - collectivité française - AFD) sont<br />

maintenant conclues lorsqu’une collectivité<br />

française est engagée ;<br />

le développement en cours <strong>de</strong> nouveaux<br />

outils <strong>de</strong> financement, plus adaptés aux projets<br />

impliquant <strong>de</strong>s collectivités territoriales ;<br />

la mise en place d’une offre spécifique dans<br />

les domaines <strong>de</strong> l’eau et <strong>de</strong> l’assainissement, à<br />

<strong>de</strong>stination <strong>de</strong>s collectivités qui mobiliseraient<br />

<strong>de</strong>s ressources grâce à la loi Oudin-Santini.<br />

Elle s’efforce par ailleurs d’améliorer l’information<br />

sur ses missions et son activité, et <strong>de</strong><br />

développer la concertation avec les organisations<br />

représentant les collectivités.<br />

L’étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> capitalisation a cependant fait<br />

apparaître, d’une part l’attente <strong>de</strong>s collectivités<br />

françaises, et leur relative méconnaissance <strong>de</strong>s<br />

mo<strong>de</strong>s d’intervention <strong>de</strong> l’AFD, d’autre part le<br />

besoin d’information <strong>de</strong>s cadres <strong>de</strong> l’AFD sur<br />

l’action extérieure <strong>de</strong>s collectivités territoriales.<br />

A l’intention <strong>de</strong> ces collectivités, le gui<strong>de</strong> leur<br />

apporte une information sur :<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

l’ai<strong>de</strong> française au développement, sous ses<br />

différents aspects ;<br />

les financements disponibles pour la coopération<br />

décentralisée, et plus particulièrement<br />

ceux qui sont gérés par l’AFD ;<br />

l’AFD, ses missions, son organisation, et les<br />

appuis qu’elle peut apporter à la coopération<br />

décentralisée ;<br />

les informations et formations proposées aux<br />

responsables <strong>de</strong>s collectivités françaises.<br />

De cette manière, il a pour objet <strong>de</strong> faciliter<br />

l’établissement <strong>de</strong> partenariats entre l’AFD et<br />

les collectivités françaises, et <strong>de</strong> fournir à cellesci<br />

clés et conseils pour améliorer l’exécution <strong>de</strong>s<br />

projets bénéficiant <strong>de</strong> financements <strong>de</strong> l’AFD.<br />

1<br />

CICID du 19 juin 2006<br />

6

Introduction<br />

Le gui<strong>de</strong> est présenté sous forme <strong>de</strong> fiches,<br />

qui pourront être actualisées chaque fois que<br />

nécessaire. Les fiches peuvent être consultées<br />

<strong>de</strong> manière indépendante les unes <strong>de</strong>s autres.<br />

Les fiches sont classées en 6 parties :<br />

-<br />

-<br />

-<br />

la présentation du contexte : l’ai<strong>de</strong> publique<br />

au développement, et l’action extérieure <strong>de</strong>s<br />

collectivités territoriales ; les financements<br />

français et européens <strong>de</strong>stinés à l’action<br />

extérieure <strong>de</strong>s collectivités territoriales ;<br />

l’AFD : son statut, son organisation, ses<br />

missions ; le cadre, les pays et secteurs <strong>de</strong><br />

son intervention ; les financements qu’elle<br />

propose ; les concertations engagées avec les<br />

collectivités territoriales<br />

<strong>de</strong>s fiches pratiques, <strong>de</strong>stinées à répondre aux<br />

questions précises <strong>de</strong>s collectivités territoriales<br />

: elles portent sur le cadre juridique <strong>de</strong><br />

l’intervention <strong>de</strong> l’AFD, les conventions AFD<br />

- collectivité française, les outils financiers, le<br />

cycle <strong>de</strong>s projets, les différentes catégories <strong>de</strong><br />

projets donnant lieu à partenariat, le contenu<br />

du partenariat AFD - collectivité française<br />

dans le cadre d’un projet, les relations avec<br />

l’AFD, les erreurs à éviter ;<br />

-<br />

-<br />

-<br />

<strong>de</strong>s fiches pratiques sur les collectivités<br />

territoriales, <strong>de</strong>stinées aux chefs <strong>de</strong> projets<br />

<strong>de</strong> l’AFD et, le cas échéant, à leurs autres<br />

partenaires ;<br />

les informations et formations proposées aux<br />

collectivités territoriales, par la CNCD, par<br />

l’AFD, notamment à travers le CEFEB, par<br />

CUF et par les autres associations <strong>de</strong> collectivités<br />

territoriales ;<br />

enfin, un jeu <strong>de</strong> 4 fiches amovibles fournissant<br />

<strong>de</strong>s informations pratiques (questions les<br />

plus fréquemment posées, contacts à l’AFD,<br />

adresses utiles).<br />

7

L’ai<strong>de</strong> au<br />

développement<br />

9

Fiche 1.1. L’Ai<strong>de</strong> Publique au <strong>Développement</strong><br />

L’AIDE PUBLIQUE AU<br />

DÉVELOPPEMENT (APD)<br />

Les pays membres <strong>de</strong> l’Organisation<br />

<strong>de</strong> Coopération et <strong>de</strong> <strong>Développement</strong><br />

Economiques (OCDE) se sont donné dans le<br />

cadre du Comité d’ai<strong>de</strong> au développement<br />

(CAD) <strong>de</strong>s règles pour définir l’APD.<br />

Cette définition est susceptible d’évolutions<br />

importantes avec la montée en puissance <strong>de</strong><br />

pays non membres <strong>de</strong> l’OCDE (Chine, Brésil,<br />

Thaïlan<strong>de</strong>…).<br />

Les critères suivants ont été retenus :<br />

-<br />

-<br />

-<br />

le donateur : il s’agit d’un donateur public <strong>de</strong><br />

l’Etat qui fournit l’APD ;<br />

les modalités : l’ai<strong>de</strong> doit comporter un élément<br />

<strong>de</strong> libéralité 2 d’au moins 25 % ;<br />

les pays bénéficiaires : leur liste est arrêtée<br />

tous les 3 ans par le CAD. La liste actuelle a été<br />

adoptée en décembre 2005, pour s’appliquer<br />

du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008.<br />

Elle se fon<strong>de</strong> sur les besoins <strong>de</strong>s bénéficiaires,<br />

et inclut tous les pays à faible revenu et à<br />

revenu intermédiaire, sauf les membres du<br />

G8 ou <strong>de</strong> l’Union européenne.<br />

L’ONU a fixé <strong>de</strong> longue date aux pays donateurs<br />

l’objectif <strong>de</strong> porter leur APD à 0,7 % du revenu<br />

national. La Conférence <strong>de</strong> Monterey <strong>de</strong> 2002 a<br />

fixé l’engagement <strong>de</strong> 0,7 % en 2012. Le 24 mai<br />

2005, les pays <strong>de</strong> l’Union européenne se sont<br />

engagés à porter leur APD à 0,56 % du RNB en<br />

2010 et à 0,7 % en 2015.<br />

Par ailleurs, le CAD a adopté en 2001 une<br />

recommandation sur le déliement <strong>de</strong> l’ai<strong>de</strong><br />

aux pays les moins avancés. L’ai<strong>de</strong> est dite liée<br />

lorsque le bénéficiaire est contraint <strong>de</strong> l’utiliser,<br />

en tout ou en partie, pour <strong>de</strong>s comman<strong>de</strong>s aux<br />

entreprises du pays donateur. L’ai<strong>de</strong> bilatérale,<br />

notamment l’ai<strong>de</strong> française, a longtemps été<br />

liée. Depuis le 1er janvier 2002, l’APD aux pays<br />

les moins avancés est déliée dans les domaines<br />

suivants : soutien à la balance <strong>de</strong>s paiements et<br />

ai<strong>de</strong> à l’ajustement structurel, remise <strong>de</strong> <strong>de</strong>tte,<br />

ai<strong>de</strong>-programme sectorielle et pluri-sectorielle,<br />

ai<strong>de</strong> au titre <strong>de</strong>s projets d’équipement, soutien<br />

<strong>de</strong>s importations et ai<strong>de</strong> sous forme <strong>de</strong><br />

produits, contrats <strong>de</strong> services commerciaux et<br />

APD consentie à <strong>de</strong>s ONG pour <strong>de</strong>s activités<br />

impliquant la passation <strong>de</strong> marchés. Selon les<br />

estimations du CAD, environ 70 % <strong>de</strong> l’APD<br />

bilatérale totale <strong>de</strong>stinée aux pays les moins<br />

avancés <strong>de</strong>vrait être déliée.<br />

Les pays donateurs déclarent chaque année<br />

au CAD le montant <strong>de</strong> l’APD versée l’année<br />

précé<strong>de</strong>nte.<br />

En France, l’APD inclut les montants mobilisés<br />

par la coopération décentralisée.<br />

Le niveau et l’affectation <strong>de</strong> l’ai<strong>de</strong><br />

L’APD française s’est élevée, en 2006, à 0,47 %<br />

du revenu national brut (RNB), soit un montant<br />

<strong>de</strong> 10,4 milliards USD. En 2007, elle a été ramenée<br />

à 9,94 milliards USD, soit 0,39 % du RNB.<br />

Néanmoins, la France est passée au 3 e rang <strong>de</strong>s<br />

pays donateurs, alors qu’elle était au 4 e rang en<br />

2006, et du 2 e rang, après le Royaume Uni, au<br />

premier rang <strong>de</strong>s pays du G8.<br />

Complément d’information sur l’APD<br />

<strong>de</strong>s pays du CAD en 2006 :<br />

www.oecd.org/document/17/0,3343,fr_2649_<br />

33721_38341873_1_1_1_1,00.html<br />

Cet effort <strong>de</strong>vrait atteindre 0,7 % du RNB<br />

en 2015, dont 0,15 % consacré aux pays<br />

les moins avancés (PMA). La moitié du<br />

supplément <strong>de</strong> l’APD <strong>de</strong>vra être attribuée à<br />

l’Afrique subsaharienne.<br />

Cette ai<strong>de</strong> se répartit en trois parts :<br />

-<br />

-<br />

-<br />

L’ai<strong>de</strong> programmable européenne et<br />

multilatérale. Elle représentait environ 34 %<br />

<strong>de</strong> l’APD totale <strong>de</strong> la France en 2007. Elle<br />

inclut les contributions <strong>de</strong> la France au Fonds<br />

européen <strong>de</strong> développement, à la Banque<br />

mondiale, aux Nations Unies, aux fonds<br />

thématiques comme le Fonds mondial Sida,<br />

l’IFFM et l’UNITAID) ;<br />

L’ai<strong>de</strong> bilatérale programmable. Elle représentait<br />

environ 27 % <strong>de</strong> l’APD totale <strong>de</strong> la<br />

France en 2007. Elle inclut les prêts, les dons,<br />

l’assistance technique, l’ai<strong>de</strong> humanitaire<br />

et alimentaire et la recherche en faveur du<br />

développement ;<br />

L’ai<strong>de</strong> bilatérale non programmable. Elle<br />

représentait environ 39 % <strong>de</strong> l’APD totale <strong>de</strong><br />

la France en 2007. Elle inclut les annulations<br />

<strong>de</strong> <strong>de</strong>tte, les frais d’accueil <strong>de</strong>s étudiants<br />

étrangers et les frais d’accueil <strong>de</strong>s réfugiés.<br />

L’APD française est prioritairement affectée à<br />

l’Afrique : plus <strong>de</strong> 70 % <strong>de</strong> l’ai<strong>de</strong> française lui<br />

est consacrée (hors ai<strong>de</strong> non « géographisée »),<br />

essentiellement pour l’Afrique subsaharienne.<br />

2<br />

part <strong>de</strong> don<br />

10

L’ai<strong>de</strong> au développement<br />

Fiche 1.1. L’Ai<strong>de</strong> Publique au <strong>Développement</strong><br />

PAYS BÉNÉFICIAIRES DE L’APD SELON LE CAD (2004)<br />

Pays les moins avancés Pays à faible revenu<br />

(RNB / hab<br />

< $825 en 2004)<br />

Pays et territoires à<br />

revenu intermédiaire<br />

tranche inférieure<br />

(RNB / hab $ 826 -<br />

$ 3 255 en 2004)<br />

Pays et territoires à<br />

revenu intermédiaire<br />

tranche supérieure (RNB<br />

/ hab $ 3 256 - $ 10 065<br />

en 2004)<br />

Afghanistan Cameroun Albanie Afrique du Sud<br />

Angola Rep Congo. Algérie Anguilla<br />

Bangla<strong>de</strong>sh Rep. dém. Corée Arménie Antigua et Barbuda<br />

Bénin Cote d’Ivoire Azerbaidjan Arabie Saoudite<br />

Bhoutan Ghana Bélarus Argentine<br />

Burkina Faso In<strong>de</strong> Bolivie Barba<strong>de</strong>s<br />

Burundi Kenya Bosnie-Herzegovine Belize<br />

Cambodge Rep. Kyrghize, Brésil Botswana<br />

Cap Vert Moldova Chine Chili<br />

Rép Centrafricaine. Mongolie Colombie Iles Cook<br />

Comores Nicaragua Cuba Costa Rica<br />

Rép. dém. Congo Nigeria Rép Dominicaine Croatie<br />

Djibouti Ouzbekistan Egypte Dominique<br />

Erythrée Pakistan El Salvador Gabon<br />

Ethiopie Papouasie - Nouvelle-Guinée Fidji Grena<strong>de</strong><br />

Gambie Equateur Géorgie Liban<br />

Guinee Tadjikistan Guatemala Libye<br />

Guinée équatoriale Viet Nam Guyana Malaisie<br />

Guinée-Bissau Zimbabwe Honduras Maurice<br />

Haiti Indonésie Mayotte<br />

Kiribati Irak Mexique<br />

Laos Iran Montserrat<br />

Lesotho Jamaïque Nauru<br />

Liberia Jordanie Oman<br />

Madagascar Kazakhstan Palau<br />

Malawi Macédoine Panama<br />

Maldives Maroc Seychelles<br />

Mali Iles Marshall Ste Lucie<br />

Mauritanie Micronésie, Ste-Hélène<br />

Mozambique Namibie St-Kitts et Nevis<br />

Myanmar Niue StVincent Grenadines<br />

Népal Paraguay Trinité et Tobago<br />

Niger Pérou Turks et Caïques<br />

Ouganda Philippines Turquie<br />

Rwanda Serbie et Monténégro Uruguay<br />

Iles Salomon Sri Lanka Vénézuela<br />

Samoa<br />

Suriname<br />

Sao Tomé Principe<br />

Swaziland<br />

Sénégal<br />

Syrie<br />

Sierra Leone<br />

Thaïlan<strong>de</strong><br />

Somalie<br />

Tokelau<br />

Soudan<br />

Tonga<br />

Tanzanie<br />

Turkmenistan Ukraine<br />

Tchad<br />

Wallis & Futuna<br />

Timor-Leste<br />

11

Ai<strong>de</strong> bilatérale et ai<strong>de</strong> multilatérale<br />

La part <strong>de</strong> l’APD française consacrée à l’ai<strong>de</strong><br />

bilatérale tend à se réduire d’année en année.<br />

En 2006, l’ai<strong>de</strong> bilatérale représentait plus <strong>de</strong><br />

70 % <strong>de</strong> l’APD totale. Cependant, une part très<br />

importante <strong>de</strong> l’ai<strong>de</strong> bilatérale est affectée aux<br />

remises <strong>de</strong> <strong>de</strong>ttes (32 % en 2006), aux frais<br />

d’écolage (10,5 % en 2006) et aux réfugiés<br />

(4 % en 2006). Il est donc plus logique <strong>de</strong> considérer<br />

le montant « h<strong>de</strong>r »(hors <strong>de</strong>tte, écolage<br />

et réfugiés), qui ne représentait, en 2006, que<br />

32,6 % <strong>de</strong> l’ai<strong>de</strong> bilatérale, et 24 % du total <strong>de</strong><br />

l’APD. Toutefois, le montant <strong>de</strong>s remises <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>ttes a été ramené <strong>de</strong> 32 % en 2006 à 15 %<br />

en 2007.<br />

L’ai<strong>de</strong> multilatérale, quant à elle, représentait<br />

en 2006, moins <strong>de</strong> 25 % <strong>de</strong> l’APD totale. Mais,<br />

si l’on considère seulement l’APD « h<strong>de</strong>r », ainsi<br />

que d’autres dépenses d’ai<strong>de</strong> non programmables<br />

3 , l’ai<strong>de</strong> multilatérale en absorbait environ<br />

50 %. Au surplus, une partie <strong>de</strong>s crédits classés<br />

dans l’ai<strong>de</strong> bilatérale est en réalité gérée par <strong>de</strong>s<br />

fonds fiduciaires <strong>de</strong>s institutions internationales<br />

(notamment la Banque mondiale et le FMI).<br />

La France octroie environ 20 % <strong>de</strong> son ai<strong>de</strong><br />

au développement à travers le canal communautaire.<br />

Jusqu’au 9 e FED, elle était ainsi le<br />

premier contributeur au Fonds européen <strong>de</strong><br />

développement (FED). Avec l’élargissement <strong>de</strong><br />

l’Union européenne, sa part dans le 10 e FED<br />

est ramenée à 19,55 %, et elle est désormais la<br />

secon<strong>de</strong> contributrice après l’Allemagne.<br />

La France finance également les programmes<br />

d’ai<strong>de</strong> extérieure inscrits au budget <strong>de</strong> l’Union<br />

européenne, pour un montant comptabilisable<br />

en APD <strong>de</strong> 881,2 M€ (voir fiche 1.4.).<br />

Enfin, la France est actionnaire <strong>de</strong> plusieurs banques<br />

multilatérales <strong>de</strong> développement (Banque<br />

mondiale, Banque africaine <strong>de</strong> développement,<br />

Banque asiatique <strong>de</strong> développement, Banque<br />

interaméricaine <strong>de</strong> développement, Banque<br />

européenne pour la reconstruction et le développement,<br />

etc.). Conformément aux priorités<br />

<strong>de</strong> sa politique d’ai<strong>de</strong> au développement, la<br />

France était le premier bailleur du Fonds africain<br />

<strong>de</strong> développement avec un engagement <strong>de</strong> près<br />

<strong>de</strong> 350 M€ lors <strong>de</strong> sa <strong>de</strong>rnière reconstitution<br />

(couvrant la pério<strong>de</strong> 2005-2007).<br />

Le CICID (voir ci-après) du 19 juin 2006 a<br />

rappelé l’engagement français <strong>de</strong> croissance <strong>de</strong><br />

l’ai<strong>de</strong> et a précisé que cette croissance <strong>de</strong>vrait<br />

se faire « en veillant à maintenir l’équilibre<br />

entre l’ai<strong>de</strong> bilatérale et l’ai<strong>de</strong> multilatérale <strong>de</strong> la<br />

France tout en renforçant leur complémentarité<br />

et leur articulation. La mobilisation <strong>de</strong>s moyens<br />

bilatéraux et multilatéraux veillera à accroître la<br />

visibilité et l’efficacité <strong>de</strong> l’ai<strong>de</strong> française. »<br />

Les objectifs <strong>de</strong> l’ai<strong>de</strong><br />

La politique française en matière <strong>de</strong> coopération<br />

et d’ai<strong>de</strong> publique au développement s’articule<br />

autour d’une volonté forte <strong>de</strong> renforcement <strong>de</strong><br />

l’efficacité <strong>de</strong> l’ai<strong>de</strong>.<br />

La France s’est dotée <strong>de</strong> stratégies pluriannuelles<br />

dans les sept secteurs reconnus comme<br />

prioritaires pour la réalisation <strong>de</strong>s Objectifs du<br />

Millénaire pour le <strong>Développement</strong> (OMD) :<br />

agriculture et sécurité alimentaire, éducation,<br />

eau et assainissement, santé et lutte contre<br />

le Sida, protection <strong>de</strong> l’environnement,<br />

infrastructures en Afrique subsaharienne, développement<br />

du secteur productif. Outre ces sept<br />

secteurs, l’appui à la gouvernance démocratique<br />

constitue également un secteur d’intervention<br />

<strong>de</strong> l’ai<strong>de</strong> française, approuvée par le CICID <strong>de</strong><br />

décembre 2006 ; il regroupe les actions touchant<br />

à la refondation <strong>de</strong> l’Etat et notamment<br />

le renforcement <strong>de</strong> ses capacités humaines et<br />

institutionnelles et l’appui à la décentralisation.<br />

Concernant l’efficacité <strong>de</strong> l’ai<strong>de</strong>, les CICID du<br />

20 juillet 2004 et du 18 mai 2005 ont arrêté<br />

<strong>de</strong>s décisions tendant à recentrer le ministère<br />

<strong>de</strong>s Affaires étrangères et européennes sur<br />

le pilotage stratégique <strong>de</strong> l’APD et confier <strong>de</strong><br />

nouvelles tâches opérationnelles à l’AFD. Ils<br />

confortent le rôle du MAEE, comme celui <strong>de</strong>s<br />

ambassa<strong>de</strong>urs, dans l’animation et la coordination<br />

du dispositif français <strong>de</strong> coopération (voir<br />

ci-après). Le CICID <strong>de</strong> 2005, dans le même<br />

sens, met en place les documents cadres <strong>de</strong><br />

partenariats (DCP - voir ci-après), élaborés<br />

avec les pays bénéficiaires pour accompagner<br />

les initiatives <strong>de</strong> tous les acteurs engagés dans<br />

le développement. Les DCP, «principal outil<br />

<strong>de</strong> dialogue avec chaque Etat <strong>de</strong> la ZSP et <strong>de</strong><br />

programmation indicative à 5 ans », sont soumis<br />

à la Conférence d’orientation stratégique<br />

et <strong>de</strong> programmation (COSP), chargée d’en<br />

examiner le contenu. En 2006, la France a élaboré<br />

un plan d’action en 12 propositions pour<br />

la mise en œuvre <strong>de</strong> la Déclaration <strong>de</strong> Paris sur<br />

l’efficacité <strong>de</strong> l’ai<strong>de</strong>. Ce plan a été validé par la<br />

COSP en décembre 2006. La France s’est faite<br />

l’avocat <strong>de</strong> la notion <strong>de</strong> division du travail ce<br />

qui a contribué à l’adoption en mai 2007 du<br />

Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> conduite sur la division du travail entre<br />

bailleurs européens.<br />

3<br />

dépenses du ministère <strong>de</strong> la Défense à <strong>de</strong>s fins civiles et dépenses diverses<br />

12

L’ai<strong>de</strong> au développement<br />

Fiche 1.1. L’Ai<strong>de</strong> Publique au <strong>Développement</strong><br />

Complément d’information :<br />

www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/<br />

pdf/12_P._SANS_REPERE_BD.pdf<br />

Les formes <strong>de</strong> l’ai<strong>de</strong><br />

La France, comme la plupart <strong>de</strong>s bailleurs <strong>de</strong><br />

fonds internationaux, répond aux <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s<br />

<strong>de</strong> ses partenaires du Sud à travers trois grands<br />

types d’instruments d’ai<strong>de</strong> :<br />

-<br />

-<br />

-<br />

l’ai<strong>de</strong> projet : Cette ai<strong>de</strong> répond à <strong>de</strong>s<br />

besoins d’investissements ciblés, exprimés<br />

au niveau local comme au niveau national.<br />

Le bailleur <strong>de</strong> fonds s’assure <strong>de</strong> la bonne<br />

affectation <strong>de</strong>s fonds à chaque étape du<br />

projet (mise en œuvre <strong>de</strong>s étu<strong>de</strong>s, revue <strong>de</strong>s<br />

marchés publics, suivi <strong>de</strong>s travaux, etc.) et<br />

liqui<strong>de</strong> le plus souvent lui-même la dépense<br />

(paiement <strong>de</strong>s fournisseurs) ;<br />

l’ai<strong>de</strong> budgétaire affectée (parfois appelée<br />

ai<strong>de</strong>-programme) : Ce type d’ai<strong>de</strong> consiste<br />

en <strong>de</strong>s financements directs <strong>de</strong> politiques<br />

sectorielles <strong>de</strong>s États bénéficiaires. L’octroi<br />

<strong>de</strong> ce type d’ai<strong>de</strong> nécessite l’existence <strong>de</strong><br />

politiques sectorielles crédibles dans les<br />

secteurs appuyés, ainsi que d’un bon cadrage<br />

macro-économique, et d’un dispositif fiable<br />

<strong>de</strong> contrôle <strong>de</strong> la chaîne <strong>de</strong>s dépenses dans<br />

le budget <strong>de</strong> l’État ou le fonds concerné. Elle<br />

prend souvent la forme <strong>de</strong> versements dans<br />

<strong>de</strong>s pots communs (« basket funding ») <strong>de</strong><br />

programmes sectoriels associant tous les<br />

bailleurs. Ces fonds sont inscrits au budget,<br />

mais peuvent avoir leurs propres règles <strong>de</strong><br />

fonctionnement. C’est l’instrument privilégié<br />

<strong>de</strong>s contrats <strong>de</strong> désen<strong>de</strong>ttement et développement<br />

(C2D) ;<br />

l’ai<strong>de</strong> budgétaire globale : C’est une ai<strong>de</strong><br />

avec versement <strong>de</strong>s fonds directement dans<br />

le compte du Trésor du pays bénéficiaire en<br />

appui à sa politique <strong>de</strong> développement. Cette<br />

ai<strong>de</strong> relève en premier lieu d’une approche<br />

macro-économique : en fonction <strong>de</strong> la politique<br />

économique du pays concerné (niveau<br />

<strong>de</strong>s recettes fiscales, volumes <strong>de</strong> dépenses,<br />

etc.) et <strong>de</strong> sa stratégie <strong>de</strong> développement<br />

et <strong>de</strong> réduction <strong>de</strong> la pauvreté, elle évalue<br />

le déficit <strong>de</strong> financement du budget sur la<br />

pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> mise en œuvre et contribue à<br />

le combler. Le volume <strong>de</strong> l’ai<strong>de</strong> est ensuite<br />

modulé en fonction <strong>de</strong> la qualité <strong>de</strong>s politiques<br />

économiques et sociales menées par<br />

les pays bénéficiaires. Les indicateurs <strong>de</strong><br />

suivi sont non seulement sectoriels, mais<br />

également macro-économiques. L’octroi <strong>de</strong><br />

ce type d’ai<strong>de</strong> nécessite l’existence <strong>de</strong> poli-<br />

tiques sectorielles crédibles, d’une stratégie<br />

<strong>de</strong> réduction <strong>de</strong> la pauvreté, ainsi que <strong>de</strong><br />

mécanismes permettant <strong>de</strong> s’assurer <strong>de</strong> la<br />

bonne gestion macro-économique du pays<br />

(politique monétaire, budgétaire, <strong>de</strong> change),<br />

approuvée par les institutions multilatérales<br />

(FMI, Banque mondiale).<br />

Par ailleurs, le CICID <strong>de</strong> 2006 a prévu une<br />

contribution <strong>de</strong> solidarité sur les billets<br />

d’avions dont le produit, affecté à un « fonds<br />

<strong>de</strong> solidarité pour le développement » 4 et<br />

estimé à 200 M€ en année pleine, est<br />

<strong>de</strong>stiné à financer <strong>de</strong>s opérations d’ai<strong>de</strong> au<br />

développement dans le secteur <strong>de</strong> la santé.<br />

LE CADRE INSTITUTIONNEL<br />

Le système institutionnel actuel résulte d’une<br />

réforme engagée en 1998, et entrée en vigueur<br />

en 1999. Les principales institutions ont alors<br />

été mises en place, ou leur rôle redéfini. Des<br />

ajustements ont été apportés <strong>de</strong>puis, en particulier<br />

par les décisions <strong>de</strong>s CICID du 20 juillet<br />

2004 et du 18 mai 2005.<br />

Ces institutions sont les suivantes :<br />

-<br />

-<br />

le ministère <strong>de</strong>s Affaires étrangères et<br />

européennes, qui est le « pôle diplomatique » ;<br />

le ministère <strong>de</strong> l’Economie et <strong>de</strong>s Finances,<br />

qui est le « pôle financier ».<br />

Ces <strong>de</strong>ux ministères sont chargés <strong>de</strong>s fonctions<br />

<strong>de</strong> définition, <strong>de</strong> gestion ou <strong>de</strong> contrôle <strong>de</strong> la<br />

gestion, et <strong>de</strong> suivi <strong>de</strong> la coopération bilatérale<br />

française.<br />

Le CICID du 20 juillet 2004 a réaffirmé le rôle<br />

du ministère <strong>de</strong>s Affaires étrangères et européennes<br />

en matière <strong>de</strong> pilotage stratégique<br />

<strong>de</strong> l’ai<strong>de</strong> publique au développement, et a<br />

défini la mission du ministre délégué chargé<br />

<strong>de</strong> la coopération et du développement : sous<br />

l’autorité du Ministre <strong>de</strong>s Affaires étrangères<br />

et européennes, il coordonne les différents<br />

acteurs <strong>de</strong> la coopération française, veille à la<br />

bonne réalisation <strong>de</strong>s prévisions et informe<br />

régulièrement le Prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la République et<br />

le Gouvernement <strong>de</strong> la réalisation <strong>de</strong>s objectifs<br />

quantitatifs et qualitatifs.<br />

4<br />

UNITAID, adopté par 79 Etats lors du sommet <strong>de</strong> New York (14/09/2005) sur la réalisation <strong>de</strong>s OMD - en France : loi <strong>de</strong><br />

finances rectificative pour 2005 (n° 2005-1720) - article 22<br />

13

-<br />

le Comité interministériel <strong>de</strong> la coopération<br />

internationale et du développement<br />

(CICID), qui est chargé <strong>de</strong> la coordination<br />

gouvernementale.<br />

Le CICID 5 a vocation à offrir un cadre <strong>de</strong> coordination,<br />

<strong>de</strong> réflexion, <strong>de</strong> débat et d’orientation<br />

sur la coopération internationale. Il est présidé<br />

par le Premier Ministre, et composé <strong>de</strong>s 12<br />

ministres les plus directement concernés par<br />

les questions <strong>de</strong> développement (tout ministre<br />

du Gouvernement peut être appelé à participer<br />

à une réunion du CICID, en tant que <strong>de</strong> besoin).<br />

Un représentant du Prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la République<br />

prend part à ses travaux. Le CICID se réunit au<br />

moins une fois par an. Le ministère <strong>de</strong>s Affaires<br />

étrangères et européennes et le ministère<br />

<strong>de</strong> l’Économie, <strong>de</strong>s Finances et <strong>de</strong> l’Industrie<br />

en assurent conjointement le secrétariat<br />

permanent.<br />

Le CICID détermine les axes prioritaires <strong>de</strong> la<br />

politique française d’ai<strong>de</strong> au développement<br />

et, d’une manière plus générale, fixe la doctrine<br />

française en matière <strong>de</strong> coopération. Il<br />

définit la Zone <strong>de</strong> solidarité prioritaire (ZSP)<br />

regroupant les pays <strong>de</strong> concentration <strong>de</strong> la<br />

coopération française. Il fixe les orientations<br />

relatives aux objectifs et aux modalités <strong>de</strong> la<br />

politique <strong>de</strong> coopération internationale et<br />

d’ai<strong>de</strong> au développement dans toutes ses composantes<br />

bilatérales et multilatérales. Il veille<br />

à la cohérence <strong>de</strong>s priorités géographiques et<br />

sectorielles <strong>de</strong>s diverses composantes <strong>de</strong> la<br />

coopération. Il assure une mission permanente<br />

<strong>de</strong> suivi et d’évaluation <strong>de</strong> la conformité aux<br />

objectifs fixés et aux moyens assignés <strong>de</strong>s<br />

politiques et <strong>de</strong>s instruments <strong>de</strong> la coopération<br />

internationale et <strong>de</strong> l’ai<strong>de</strong> au développement. Il<br />

définit les secteurs prioritaires d’intervention.<br />

-<br />

la Conférence d’orientation stratégique et<br />

<strong>de</strong> programmation (COSP), qui est chargée<br />

<strong>de</strong> la programmation <strong>de</strong> l’ai<strong>de</strong> française.<br />

une programmation indicative <strong>de</strong>s ressources<br />

allouées par pays et par secteur et veille à la<br />

cohérence entre les ai<strong>de</strong>s bilatérales, européennes<br />

et multilatérales, sur la base d’une revue <strong>de</strong><br />

la qualité <strong>de</strong>s opérations réalisées et en prenant<br />

en compte les critères d’allocation <strong>de</strong> l’ai<strong>de</strong>.<br />

Elle examine les projections françaises d’APD<br />

et le document <strong>de</strong> politique transversale. Elle<br />

coordonne les actions <strong>de</strong> communication.<br />

-<br />

l’<strong>Agence</strong> <strong>Française</strong> <strong>de</strong> <strong>Développement</strong><br />

(AFD), qui est l’opérateur pivot pour l’ai<strong>de</strong><br />

bilatérale au développement.<br />

L’AFD est une institution financière spécialisée,<br />

une banque <strong>de</strong> développement, placée sous la<br />

tutelle <strong>de</strong>s ministères chargés <strong>de</strong> l’Économie et<br />

<strong>de</strong>s Finances, <strong>de</strong>s Affaires étrangères et européennes<br />

et <strong>de</strong> l’Outre mer. L’AFD intervient<br />

dans l’ensemble <strong>de</strong>s collectivités d’outre-mer<br />

(COM) et <strong>de</strong>s pays <strong>de</strong> la zone <strong>de</strong> solidarité<br />

prioritaire.<br />

Les statuts <strong>de</strong> l’AFD ont été modifiés par décret<br />

(2006-530) du 9 mai 2006. Une convention<br />

cadre avec l’Etat et <strong>de</strong>s contrats d’objectifs,<br />

assortis d’indicateurs <strong>de</strong> suivi, ont été signés,<br />

respectivement le 4 et le 12 janvier 2007.<br />

Ils ont pour objectif <strong>de</strong> fon<strong>de</strong>r un dialogue<br />

autour <strong>de</strong>s stratégies <strong>de</strong> l’<strong>Agence</strong> sur la base<br />

<strong>de</strong>s résultats obtenus. Dans ce cadre l’AFD<br />

a élaboré son second projet d’orientation<br />

stratégique 2007-2011 (POS2) qui constitue<br />

une déclinaison opérationnelle <strong>de</strong>s contrats<br />

d’objectifs.<br />

-<br />

le Conseil Stratégique <strong>de</strong> l’ai<strong>de</strong> publique<br />

au développement, qui a remplacé, <strong>de</strong>puis<br />

le 1er avril 2008, le Haut Conseil <strong>de</strong> la<br />

coopération internationale (HCCI), qui était<br />

l’instance <strong>de</strong> concertation <strong>de</strong>s acteurs <strong>de</strong> la<br />

coopération et solidarité internationale avec<br />

la société civile.<br />

Elle a été créée en 1984. Elle est présidée par le<br />

ministre chargé <strong>de</strong> la coopération, et se réunit<br />

au moins une fois par an. Son rôle a été défini<br />

par le CICID du 18 mai 2005.<br />

-<br />

La Commission nationale <strong>de</strong> la coopération<br />

décentralisée (CNCD), qui est<br />

l’instance <strong>de</strong> concertation avec les collectivités<br />

territoriales.<br />

La COSP, préparée par le co-secrétariat du<br />

CICID, réunit les acteurs publics <strong>de</strong> l’ai<strong>de</strong><br />

française. Elle arrête les orientations <strong>de</strong> l’ai<strong>de</strong><br />

française en validant <strong>de</strong>s documents cadres<br />

<strong>de</strong> partenariat pour les pays <strong>de</strong> la ZSP et en<br />

adoptant <strong>de</strong>s stratégies sectorielles. Elle établit<br />

La CNCD 6 rassemble à parité <strong>de</strong>s représentants<br />

<strong>de</strong>s associations nationales <strong>de</strong> collectivités territoriales<br />

et <strong>de</strong> tous les Ministères concernés par<br />

la coopération décentralisée. Elle est présidée<br />

par le Premier ministre et en son absence par le<br />

ministre chargé <strong>de</strong> la coopération.<br />

5<br />

créé par le décret n° 98-66 du 4 février 1998<br />

6<br />

article L 1115-6 du Co<strong>de</strong> général <strong>de</strong>s collectivités territoriales ; décret n° 94-937 du 24 octobre 1994 , modifié par le décret du 9 mai 2006<br />

14

L’ai<strong>de</strong> au développement<br />

Fiche 1.1. L’Ai<strong>de</strong> Publique au <strong>Développement</strong><br />

Elle peut formuler toutes propositions visant à<br />

améliorer et renforcer les modalités d’exercice<br />

<strong>de</strong> la coopération décentralisée. Son secrétariat<br />

est assuré par le Délégué pour l’action<br />

extérieure <strong>de</strong>s collectivités locales (DAECL),<br />

qui est nommé en Conseil <strong>de</strong>s Ministres, et<br />

rattaché au ministère <strong>de</strong>s Affaires étrangères et<br />

européennes.<br />

La CNCD est également tenue d’établir et <strong>de</strong><br />

tenir à jour un état <strong>de</strong> la coopération décentralisée<br />

menée par les collectivités territoriales.<br />

A ce titre, l’article 6 du Décret du 24 octobre<br />

1994 prévoit que « les collectivités territoriales<br />

tiennent la Commission informée <strong>de</strong> tout acte<br />

<strong>de</strong> coopération entrant dans le cadre du titre IV<br />

<strong>de</strong> la loi du 6 février 1992 susvisée, conclu avec<br />

les collectivités territoriales étrangères et leurs<br />

groupements. La commission collecte et met à<br />

jour en tant que <strong>de</strong> besoin cette information ».<br />

Outre le secrétariat <strong>de</strong> la CNCD, le DAECL est<br />

chargé <strong>de</strong>s missions ainsi définies :<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

recueillir les informations concernant les<br />

relations entretenues par les collectivités<br />

territoriales françaises avec <strong>de</strong>s collectivités<br />

locales étrangères, en faire l’analyse et appeler<br />

l’attention du Gouvernement sur les<br />

problèmes qui peuvent se poser à cet égard ;<br />

apporter un concours aux préfets pour tout<br />

ce qui touche à l’action extérieure <strong>de</strong>s collectivités<br />

territoriales ;<br />

être, en liaison aves les préfets, le conseil<br />

<strong>de</strong>s collectivités territoriales en matière <strong>de</strong><br />

relations avec l’extérieur ;<br />

assurer une action générale <strong>de</strong> coordination<br />

entre les différents services et administrations<br />

centrales <strong>de</strong> l’Etat, notamment ceux du ministère<br />

<strong>de</strong> l’Intérieur et <strong>de</strong> la Décentralisation et<br />

ceux du ministère <strong>de</strong>s Affaires Etrangères,<br />

pour les problèmes touchant à l’action extérieure<br />

<strong>de</strong>s collectivités territoriales.<br />

Depuis 2007, la Délégation pour l’Action<br />

Extérieure <strong>de</strong>s Collectivités Locales a mis en<br />

place à cette fin une base <strong>de</strong> données en ligne,<br />

qui est alimentée par les collectivités territoriales<br />

elles-mêmes (voir fiche 5.1.).<br />

Le DAECL est enfin chargé d’établir chaque<br />

année un rapport d’activité au Ministre <strong>de</strong> l’Intérieur<br />

et au Ministre <strong>de</strong>s Affaires étrangères et<br />

européennes.<br />

M. Antoine Joly est Délégué <strong>de</strong>puis juillet 2003.<br />

-<br />

France Coopération Internationale (FCI),<br />

qui est un opérateur.<br />

FCI est un groupement d’intérêt public créé en<br />

2002 par le ministère <strong>de</strong>s Affaires étrangères et<br />

européennes et placé sous la double tutelle <strong>de</strong><br />

ce ministère et <strong>de</strong> celui <strong>de</strong> la fonction publique.<br />

D’abord limité à la facilitation <strong>de</strong> la présence <strong>de</strong><br />

l’expertise française sur les missions d’assistance<br />

technique <strong>de</strong> courte et moyenne durée et à<br />

l’appui aux opérateurs français publics et privés<br />

travaillant sur <strong>de</strong>s financements multilatéraux,<br />

FCI prend <strong>de</strong>puis 2004 également en charge<br />

l’expertise internationale <strong>de</strong> longue durée.<br />

La répartition <strong>de</strong>s attributions entre<br />

le MAEE et l’AFD<br />

Le MAEE est compétent, pour les opérations<br />

<strong>de</strong> dons et l’assistance technique, dans les<br />

domaines <strong>de</strong> la gouvernance (soutien à l’Etat <strong>de</strong><br />

droit, réforme <strong>de</strong> l’Etat, gouvernance institutionnelle<br />

et financière, définition <strong>de</strong>s politiques<br />

publiques) ; <strong>de</strong> la coopération décentralisée<br />

et non gouvernementale ; <strong>de</strong> l’appui à la francophonie<br />

et à l’enseignement du français ; <strong>de</strong><br />

la coopération culturelle et scientifique ; <strong>de</strong> la<br />

formation, <strong>de</strong> l’enseignement supérieur et <strong>de</strong> la<br />

recherche.<br />

Il gère uniquement <strong>de</strong>s dons et subventions.<br />

L’AFD a vu son champ d’intervention étendu<br />

par le CICID du 20 juillet 2004.<br />

S’agissant <strong>de</strong>s opérations <strong>de</strong> dons gérées par le<br />

Fonds <strong>de</strong> solidarité prioritaire (FSP), le domaine<br />

d’intervention <strong>de</strong> l’AFD s’exerce désormais dans<br />

les secteurs suivants (avec l’assistance technique<br />

associée): agriculture et développement rural ;<br />

santé et éducation <strong>de</strong> base ; formation professionnelle<br />

; environnement ; secteur privé ;<br />

infrastructures et développement urbain.<br />

Outre les activités dites pour son propre compte,<br />

l’AFD exerce, dans le cadre <strong>de</strong> l’article 5 <strong>de</strong> ses<br />

statuts, un certain nombre <strong>de</strong> missions dites<br />

« pour le compte <strong>de</strong> l’État ». L’<strong>Agence</strong> assure<br />

ainsi la gestion <strong>de</strong>s prêts et dons du Trésor. Elle<br />

assume également un rôle d’opérateur sur <strong>de</strong>s<br />

projets situés en <strong>de</strong>hors <strong>de</strong> la ZSP. Elle assure<br />

le financement <strong>de</strong> la facilité du FMI pour la<br />

réduction <strong>de</strong> la pauvreté et l’amélioration <strong>de</strong><br />

la croissance. Elle gère le Fonds français pour<br />

l’environnement mondial. L’agence s’est en<br />

outre vu confier pour les pays <strong>de</strong> la ZSP la mise<br />

en œuvre <strong>de</strong>s contrats <strong>de</strong> désen<strong>de</strong>ttementdéveloppement<br />

(C2D).<br />

15

La revue générale <strong>de</strong>s politiques<br />

publiques (RGPP)<br />

Dans le cadre <strong>de</strong> la réforme <strong>de</strong> l’État, une revue<br />

générale <strong>de</strong>s politiques publiques a été lancée<br />

en juin 2007. Elle a un objectif général <strong>de</strong><br />

mo<strong>de</strong>rnisation, concernant :<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

-<br />

la simplification du droit et <strong>de</strong>s procédures ;<br />

le développement <strong>de</strong> l’administration<br />

électronique ;<br />

l’amélioration <strong>de</strong> la qualité <strong>de</strong>s procédures <strong>de</strong><br />

gestion et <strong>de</strong>s systèmes d’information ;<br />

la réorganisation <strong>de</strong> l’État à l’échelon local ;<br />

et la professionnalisation <strong>de</strong> la gestion <strong>de</strong>s<br />

ressources humaines.<br />

La revue est placée sous la responsabilité du<br />

Ministre du Budget, <strong>de</strong>s Comptes publics et<br />

<strong>de</strong> la Fonction publique et du Secrétaire d’État<br />

chargé <strong>de</strong> la Prospective économique et <strong>de</strong><br />

l’Evaluation <strong>de</strong>s politiques publiques.<br />

Cette revue porte en particulier sur les politiques<br />

d’ai<strong>de</strong> au développement. Dans ce cadre,<br />

trois catégories <strong>de</strong> transferts d’activités du<br />

MAEE vers l’AFD sont retenues :<br />

-<br />

-<br />

-<br />

transfert du sol<strong>de</strong> d’activités dans les domaines<br />

du développement économique, social et<br />

environnemental restés sous la responsabilité<br />

du MAEE lors <strong>de</strong> la précé<strong>de</strong>nte réforme <strong>de</strong><br />

2004-2005,<br />

transfert d’une partie <strong>de</strong>s activités relevant <strong>de</strong>s<br />

domaines <strong>de</strong> la gouvernance (gouvernance<br />

financière, décentralisation et gouvernance<br />

locale, environnement <strong>de</strong>s affaires et appuis<br />

au secteur privé)<br />

transfert <strong>de</strong> la gestion <strong>de</strong>s dispositifs prévus<br />

en matière <strong>de</strong> financement <strong>de</strong>s ONG et <strong>de</strong><br />

fonds post-crise.<br />

Le cadre budgétaire <strong>de</strong> la LOLF<br />

La loi organique sur les lois <strong>de</strong> finances, qui a<br />

profondément réformé l’organisation budgétaire<br />

<strong>de</strong> l’Etat, s’impose à la gestion <strong>de</strong> l’APD.<br />

Trois documents <strong>de</strong> politique transversale<br />

concernent les thèmes <strong>de</strong> ce gui<strong>de</strong> : l’action<br />

extérieure <strong>de</strong> l’Etat, la politique française en<br />

faveur du développement et l’outre-mer.<br />

La politique en faveur du développement<br />

comporte 12 programmes, dont <strong>de</strong>ux relèvent<br />

<strong>de</strong> la DGCID (« Solidarité à l’égard <strong>de</strong>s pays en<br />

développement » et « Rayonnement culturel<br />

et scientifique »), et quatre du Trésor (« Ai<strong>de</strong><br />

économique et financière au développement »,<br />

«Prêts à l’AFD en vue <strong>de</strong> favoriser le développement<br />

économique et social dans <strong>de</strong>s Etats<br />

étrangers », « Prêts à <strong>de</strong>s Etats étrangers, <strong>de</strong> la<br />

Réserve <strong>de</strong>s pays émergents, en vue <strong>de</strong> faciliter<br />

la réalisation <strong>de</strong> projets d’infrastructure »,<br />

« Prêts à <strong>de</strong>s Etats étrangers pour consolidation<br />

<strong>de</strong> <strong>de</strong>ttes envers la France »).<br />

Le programme « Solidarité à l’égard <strong>de</strong>s pays en<br />

développement » (Programme 209) représente<br />

68 % <strong>de</strong>s crédits <strong>de</strong> la mission interministérielle<br />

« Ai<strong>de</strong> publique au développement ».<br />

Pour chacun <strong>de</strong>s programmes, <strong>de</strong>s objectifs<br />

sont fixés, assortis <strong>de</strong> critères <strong>de</strong> performance.<br />

Par exemple, dans le cadre du programme<br />

« Solidarité à l’égard <strong>de</strong>s pays en développement<br />

», pour l’un <strong>de</strong>s 4 objectifs (contribuer<br />

à la réalisation <strong>de</strong>s Objectifs du Millénaire), 2<br />

indicateurs ont été fixés : proportion <strong>de</strong> l’ai<strong>de</strong><br />

gérée par le MAE dirigée vers l’Afrique subsaharienne,<br />

les PMA et la ZSP ; et amélioration <strong>de</strong><br />

l’accès à l’éducation <strong>de</strong> base.<br />

LES DOCUMENTS CADRES DE<br />

PARTENARIAT (DCP)<br />

Pour donner suite aux engagements pris lors <strong>de</strong><br />

la Conférence <strong>de</strong> Monterey sur le renforcement<br />

du partenariat mondial pour le développement,<br />

les institutions financières internationales et<br />

les représentants <strong>de</strong>s pays donateurs se sont<br />

réunis à Rome en février 2003, et ont adopté<br />

la Déclaration <strong>de</strong> Rome sur l’harmonisation <strong>de</strong><br />

l’ai<strong>de</strong>. A suivi, en mars 2005, la Déclaration <strong>de</strong><br />

Paris sur l’efficacité <strong>de</strong> l’ai<strong>de</strong> au développement,<br />

qui comprend 56 engagements réciproques <strong>de</strong>s<br />

bailleurs et <strong>de</strong>s pays partenaires pour améliorer<br />

la qualité <strong>de</strong> l’ai<strong>de</strong> et son impact sur le développement.<br />

Parmi ces objectifs et engagements,<br />

figure l’harmonisation <strong>de</strong> leurs actions par les<br />

donneurs, et la mise en place <strong>de</strong> dispositifs<br />

d’intervention communs.<br />

Dans le cadre du Plan d‘action français pour le<br />

renforcement <strong>de</strong> l’efficacité <strong>de</strong> l’ai<strong>de</strong> et la mise<br />

œuvre <strong>de</strong> la Déclaration <strong>de</strong> Paris, la France a<br />

élaboré <strong>de</strong>s documents cadres <strong>de</strong> partenariat<br />

(DCP), qui se sont substitués, en 2005, aux<br />

documents <strong>de</strong> stratégie pays (DSP), créés en<br />

2000.<br />

Le DCP est un plan d’action, d’une durée <strong>de</strong> 5<br />

ans, conclu entre la France et le pays bénéficiaire.<br />

Outre la coordination entre acteurs français, il<br />

16

L’ai<strong>de</strong> au développement<br />

Fiche 1.1. L’Ai<strong>de</strong> Publique au <strong>Développement</strong><br />

prend en compte les principes d’alignement<br />

sur les priorités <strong>de</strong>s pays partenaires, l’harmonisation<br />

et la complémentarité entre bailleurs,<br />

et la concentration et la prévisibilité <strong>de</strong> l’ai<strong>de</strong><br />

française.<br />

Dans les secteurs d’intervention ayant fait<br />

l’objet d’une stratégie approuvée en CICID,<br />

concourant aux OMD (l’éducation ; l’eau et<br />

l’assainissement ; la santé et la lutte contre le<br />

SIDA ; l’agriculture et la sécurité alimentaire ;<br />

les infrastructures ; la protection <strong>de</strong> l’environnement<br />

et <strong>de</strong> la biodiversité ; le développement<br />

du secteur productif), le DCP i<strong>de</strong>ntifie <strong>de</strong> un à<br />

trois <strong>de</strong> ces secteurs qui <strong>de</strong>vront concentrer<br />

80 % <strong>de</strong>s décaissements et <strong>de</strong>s nouveaux engagements<br />

<strong>de</strong> l’ai<strong>de</strong> bilatérale française. Les 20 %<br />

restants peuvent faire l’objet d’interventions<br />

hors <strong>de</strong>s secteurs <strong>de</strong> concentration. Le choix<br />

<strong>de</strong>s secteurs prend en compte la stratégie<br />

<strong>de</strong>s autres bailleurs et notamment <strong>de</strong> l’Union<br />

européenne. Il est à noter que, pour la première<br />

génération <strong>de</strong>s DCP signés, cette répartition a<br />

été appréciée d’une manière assez souple.<br />

Le DCP inclut également les actions dans les<br />

secteurs, dits transversaux, <strong>de</strong> la gouvernance,<br />

<strong>de</strong> la coopération scientifique et universitaire,<br />

<strong>de</strong> la francophonie et <strong>de</strong> la coopération culturelle.<br />

Le DCP doit aussi prendre en compte<br />

les approches régionales et les questions <strong>de</strong><br />

migrations.<br />

En Afrique, les DCP sont établis en conformité<br />

avec les principes du NEPAD.<br />

L’élaboration et l’exécution du DCP sont coordonnées<br />

par l’ambassa<strong>de</strong>ur, au niveau local.<br />

Les acteurs français représentés dans le pays y<br />

sont associés. Il est ensuite soumis à un examen<br />

interministériel, auquel participent <strong>de</strong>s représentants<br />

du Ministère <strong>de</strong>s Affaires étrangères<br />

et européennes du Ministère <strong>de</strong> l’Economie et<br />

<strong>de</strong>s Finances, <strong>de</strong> l’AFD, et <strong>de</strong>s autres ministères<br />

concernés.<br />

Ils sont alors retournés à l’ambassa<strong>de</strong>, qui<br />

engage les négociations avec les autorités du<br />

pays partenaire, en vue <strong>de</strong> leur signature.<br />

-<br />

l’annexe 3 contient la programmation indicative<br />

<strong>de</strong>s actions, en précisant les actions,<br />

les opérateurs, le calendrier, la nature du<br />

financement (don ou prêt), les enveloppes.<br />

Les DCP font l’objet d’un ren<strong>de</strong>z-vous annuel<br />

avec le partenaire. Au bout <strong>de</strong> 2 à 3 ans, une<br />

revue à mi-parcours permettra un bilan plus<br />

complet et l’actualisation si nécessaire du DCP.<br />

34 DCP ont été signés au 15 janvier 2008 (ils<br />

sont publiés sur le site du MAEE, avec leurs<br />

<strong>de</strong>ux premières annexes).<br />

Les collectivités territoriales, qui étaient<br />

associées aux commissions mixtes paritaires<br />

qui avaient une fonction similaire <strong>de</strong> négociation<br />

avec le pays partenaire, ont fortement<br />

exprimé le souhait d’être, sinon associées à la<br />

préparation <strong>de</strong>s DCP, au moins consultées et<br />

informées. Les travaux <strong>de</strong> préparation <strong>de</strong>s DCP<br />

<strong>de</strong> la première génération n’ont pas répondu<br />

à ce souhait. Il est à noter, cependant, que<br />

les collectivités françaises ne sont pas encore<br />

engagées par les DCP, même s’il serait logique<br />

et souhaitable qu’elles le soient à terme. Elles<br />

<strong>de</strong>vraient alors faire figurer leurs projets dans<br />

les annexes <strong>de</strong>s DCP, ce qui les contraindraient<br />

à une programmation aussi rigoureuse que celle<br />

<strong>de</strong>s acteurs étatiques, et à une présentation<br />

<strong>de</strong> leurs différentes actions selon les secteurs<br />

retenus par le DCP <strong>de</strong> chaque pays.<br />

D’ores et déjà, une partie <strong>de</strong>s financements<br />

mobilisés dans le cadre <strong>de</strong> la coopération<br />

décentralisée figure dans les DCP : c’est le cas du<br />

FSD (une ligne <strong>de</strong> l’annexe 3) et <strong>de</strong>s projets <strong>de</strong><br />

l’AFD associant <strong>de</strong>s collectivités territoriales.<br />

La CNCD tenue le 19 septembre 2007 a<br />

préconisé les <strong>de</strong>ux mesures suivantes, qui<br />

ont été adoptées par le Secrétaire d’État à la<br />

Coopération et à la Francophonie :<br />

-<br />

-<br />

l’ajout aux DCP d’une annexe relative à la<br />

coopération décentralisée ;<br />

l’association <strong>de</strong>s collectivités territoriales à la<br />

revue à mi-parcours.<br />

Le DCP comporte 3 annexes :<br />

-<br />

-<br />

l’annexe 1 présente l’articulation stratégique<br />

<strong>de</strong>s interventions françaises avec les priorités<br />

du pays partenaire ;<br />

l’annexe 2 présente l’articulation <strong>de</strong>s interventions<br />

françaises avec celles <strong>de</strong>s autres<br />

bailleurs et agences <strong>de</strong> développement ;<br />

17

Fiche 1.2. Les financements français <strong>de</strong>stinés à l’action<br />

extérieure <strong>de</strong>s collectivités territoriales<br />

Pour financer leurs actions extérieures, les<br />

collectivités territoriales mobilisent principalement<br />

leurs propres ressources. Elles peuvent<br />

cependant obtenir <strong>de</strong>s cofinancements <strong>de</strong> la<br />

part du Ministère <strong>de</strong>s Affaires étrangères et<br />

européennes.<br />

Jusqu’en 2006, trois outils <strong>de</strong> financement<br />

étaient proposés :<br />

-<br />

-<br />

-<br />

<strong>de</strong>s crédits délégués aux préfets <strong>de</strong>s 17<br />

régions ayant passé avec l’Etat un contrat <strong>de</strong><br />

plan pour accor<strong>de</strong>r aux collectivités <strong>de</strong> chaque<br />

région <strong>de</strong>s cofinancements aux actions<br />

<strong>de</strong> coopération décentralisée <strong>de</strong>stinée à <strong>de</strong>s<br />

pays bénéficiaires <strong>de</strong> l’APD ;<br />

<strong>de</strong>s crédits, également délégués aux préfets,<br />

mais hors contrats <strong>de</strong> plan ;<br />

<strong>de</strong>s crédits « FSP mobilisateurs ».<br />

Par ailleurs, en 2006, une expérimentation<br />

a été tentée. Des crédits ont été délégués<br />

aux ambassa<strong>de</strong>s <strong>de</strong> plusieurs pays , dont ceux<br />

dans lesquels la coopération décentralisée est<br />

la plus développée : le Mali, le Burkina Faso et<br />

le Sénégal. Il est apparu que ce mécanisme est<br />

complexe à mettre en œuvre, et ne répond<br />

pas <strong>de</strong> manière plus appropriée aux besoins <strong>de</strong><br />

cofinancement <strong>de</strong>s collectivités territoriales ;<br />

l’expérience ne sera donc pas reconduite, mais<br />

les cofinancements pluri-annuels déjà accordés<br />

seront exécutés jusqu’à leur terme.<br />

Les appels à projets <strong>de</strong> la DAECL<br />

Les financements du MAEE ont été réorganisés<br />

en 2006, afin <strong>de</strong> substituer une logique <strong>de</strong><br />

partenariat à l’ancienne logique <strong>de</strong> guichet,<br />

<strong>de</strong> donner plus <strong>de</strong> lisibilité aux financements<br />

apportés par le MAEE, et <strong>de</strong> mobiliser plus<br />

efficacement le savoir-faire et les compétences<br />

<strong>de</strong>s collectivités territoriales.<br />

Pour la première fois, trois appels à contrats ont<br />

été lancés le 19 octobre 2006, avec l’agrément<br />

<strong>de</strong> la CNCD : <strong>de</strong>ux d’entre eux concernaient les<br />

pays en développement, l’un pour une pério<strong>de</strong><br />

annuelle, l’autre pour une pério<strong>de</strong> triennale.<br />

(Le troisième appel concernait <strong>de</strong>s projets <strong>de</strong><br />

coopération européenne.) Les réponses ont<br />