raccolta rassegna storica dei comuni vol. 3 - Istituto studi atellani

raccolta rassegna storica dei comuni vol. 3 - Istituto studi atellani

raccolta rassegna storica dei comuni vol. 3 - Istituto studi atellani

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

azionale ed ineluttabile logica: si trattava di costruzioni erette con criteri improntati alla<br />

massima semplicità per cui i conci di tufo erano sistemati l’uno sull’altro e legati con<br />

una primordiale malta di calce. Con l’andare del tempo questi materiali hanno perduto la<br />

loro primitiva coesione e quindi non deve essere motivo di meraviglia il fatto che le<br />

scosse sismiche abbiano inflitto danni più o meno gravi ed irreparabili particolarmente<br />

alle costruzioni che risalgono al medioevo. Le piccole abitazioni dalle scale esterne «alla<br />

viterbese» ed i palazzetti che costituivano l’ambiente caratteristico di Tuscania non<br />

hanno potuto resistere alle scosse loro inferte e si presentano, per un’altissima<br />

percentuale, in condizioni così disastrose che l’opera di puntellamento, già<br />

accuratamente iniziata, sembra presentarsi del tutto illusoria. Un primo realistico indice<br />

dello sfacelo ci viene offerto dalla Porta Nuova (quella d’ingresso a questa parte della<br />

città così ricca di storia che, con le torri dell’acropoli, costituiva la fierezza turistica di<br />

Tuscania): il suo antico orologio è crollato, non ne rimane che la cavità, triste orbita<br />

cieca. Le lancette sono ferme all’ora del disastro e sembra proprio che con esse il tempo<br />

si sia fermato, dopo 2300 anni, per l’antica Tusena.<br />

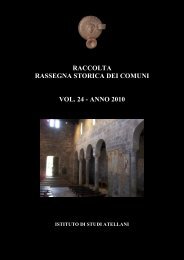

Torniamo alla morte delle cose. Ci dirigiamo verso la parte alta della città ove si erge la<br />

basilica di San Pietro, la cui costruzione risale all’VIII secolo; essa, citata da tutti i libri<br />

di storia dell’arte italiani e stranieri, è stata recentemente definita «una pietra miliare<br />

dell’architettura romanica» 5 . Alta fra le sue due torri medioevali, quasi simbolo della<br />

città stessa, questa chiesa, che già varie <strong>vol</strong>te nel corso <strong>dei</strong> secoli era stata salvata dalla<br />

decadenza da opportuni ed indovinati lavori di restauro, ora sembra davvero colpita a<br />

morte. Lo si vede, lo si intuisce anche dal silenzio che domina quassù, sull’antica<br />

acropoli degli Etruschi. I cumuli di macerie ostruiscono l’ingresso e ci fermiamo,<br />

sgomenti più che stupiti, sul prato antistante la facciata duecentesca di questo gioiello<br />

dell’arte romanica: il grande rosone, opera di un artefice umbro, è venuto giù di schianto<br />

alla prima scossa, come se fosse stato reciso da un gigantesco coltello, senza neppure<br />

che si rompessero i vetri del finestrone al quale faceva da artistica cornice. Le due snelle<br />

bifore, adorne di tralci floreali, che lo fiancheggiavano e la sottostante finta loggetta<br />

arabescata sembrano sul punto di ruinare anch’esse da un momento all’altro; per ora<br />

restano in pauroso bilico, quasi a guardare le rovine che si ammassano al disotto. Alla<br />

seconda scossa, il custode della basilica che si era allontanato verso la campagna aveva<br />

visto le due torri tremare paurosamente, «ora vengono giù» era stato il suo primo<br />

pensiero ed invece, pur solcate da profonde crepe, esse sono rimaste ancora in piedi<br />

mostrando le loro orribili ferite.<br />

Cosa sia successo all’interno di San Pietro, quale sorte sia stata riservata alle opere <strong>dei</strong><br />

maestri comacini 6 non sappiamo con esattezza; frastagliato come una vecchia dentatura<br />

5 A proposito di questa basilica, il Toesca (in Storia dell’arte italiana, <strong>vol</strong>. I, Torino, 1927)<br />

afferma testualmente: «E’ monumento miliare nella storia dell’architettura in Italia, rivelando<br />

uno <strong>dei</strong> momenti più importanti del suo s<strong>vol</strong>gersi, nei secoli più oscuri del Medioevo, dalle<br />

forme delle prime costruzioni basilicali a quelle che prevarranno oltre il secolo VIII».<br />

6 San Pietro sarebbe stata costruita al di sopra di una basilica paleocristiana (i cui resti sono<br />

visibili nella sottostante cripta) da un certo «Rodbertus magister comacinus». Anche se tale<br />

paternità non è <strong>storica</strong>mente accertata, molti elementi dell’edificio, nettamente lombardi,<br />

comprovano l’opera <strong>dei</strong> cosiddetti «comacini» che poi influenzeranno la formazione artistica di<br />

maestranze locali finché queste dettero vita a tradizioni proprie, giungendo a creare un<br />

romanico-viterbese dai caratteri bene individuabili (nella stessa Tuscania, nella chiesa di S.<br />

Sisto a Viterbo, in quella di San Flaviano a Montefiascone, ecc. se ne hanno valide<br />

testimonianze). Si può aggiungere che proprio nella basilica di San Pietro di Tuscania i maestri<br />

comacini sperimentarono quelle forme e quelle proporzioni che poi costituirono i canoni<br />

fondamentali della grande architettura romanica.<br />

13