Gds_1 Anno 2011 - Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia

Gds_1 Anno 2011 - Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia

Gds_1 Anno 2011 - Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

icade su una formazione argillosa azzurrina <strong>di</strong> consistenza<br />

me<strong>di</strong>amente plastica che include piccoli cristalli<br />

<strong>di</strong> gesso secondario (Pliocene me<strong>di</strong>o), sottostante<br />

alle bancate <strong>di</strong> calcareniti del terrazzo marino che<br />

affiorano poco lontano, contestuali a Monte Rotondo.<br />

La posizione geografica del sito è definita dalle coor<strong>di</strong>nate:<br />

Lat 37°30’05.00”N; Long 13°09’15.35”E.<br />

Cenni storico-archeologici del territorio<br />

Abbiamo poche testimonianze documentate del<br />

Paleolitico <strong>di</strong> Sciacca, certamente, quando gli effetti<br />

della glaciazione <strong>di</strong> Wurm si estinsero definitivamente<br />

i territori della <strong>Sicilia</strong> ed in particolare quelli meri<strong>di</strong>onali,<br />

furono frequentati verosimilmente dall’uomo<br />

Sapiens, che trovò queste aree ben adatte alle necessità<br />

primor<strong>di</strong>ali della vita quoti<strong>di</strong>ana in forza soprattutto<br />

della ricchezza e <strong>di</strong>ffusione della fauna e della flora.<br />

Infatti, nella parte a Nord e Nord-Est <strong>di</strong> Sciacca sono<br />

stati ritrovati numerosi resti <strong>di</strong> cinghiali e cervi, databili<br />

in questo periodo (Politi A1 ). Negli anni sessanta<br />

una accurata esplorazione all’interno della grotta “Lisaredda”<br />

ha permesso il ritrovamento <strong>di</strong> una cospicua<br />

presenza <strong>di</strong> resti faunistici che indussero a ritenere il<br />

sito uno stanziamento cavernicolo. In una località sita<br />

tra Sciacca e Menfi – Bertolino <strong>di</strong> mare, contrada<br />

Cavarretto sono stati rinvenuti manufatti, datati nel<br />

Paleolitico inferiore, con le caratteristiche del ciottolo<br />

lavorato, riferibili alla facies della Plebble Culture e<br />

degli hacheraux (accette). Ancora a Capo San Marco,<br />

a Rocca Ficuzza, al Nadorello, a Sud del monte Kronio<br />

e nelle vicinanze della Grotta Gallo, risultano ritrovati<br />

da Giulio Perotti2 alcuni chopper (ciottoli lavorati),<br />

pietre scheggiate a forma <strong>di</strong> utensili ed amigdale.<br />

Il passaggio al Neolitico viene a manifestarsi, come<br />

testimoniano le sequenze stratigrafiche, con le prime<br />

testimonianze <strong>di</strong> manipolazione dell’argilla (prime<br />

presenze <strong>di</strong> ceramiche, seppur molto ru<strong>di</strong>mentali),<br />

nuove strategie <strong>di</strong> caccia con mezzi più perfezionati,<br />

prime coltivazioni. Secondo una serie <strong>di</strong> stu<strong>di</strong> con analisi<br />

ra<strong>di</strong>ometriche3 eseguite in rinvenimenti nella <strong>Sicilia</strong><br />

occidentale presso la Grotta dell’Uzzo (Tp), possiamo<br />

in<strong>di</strong>care la metà del VI millennio a.c. come la<br />

data dell’inizio della periodo Neolitico. Alcune testimonianze<br />

<strong>di</strong> stanziamenti neolitici nel territorio <strong>di</strong><br />

Sciacca vengono registrati negli anni ’60 in contrada<br />

Tranchina con frammenti <strong>di</strong> lamine, <strong>di</strong> selci o <strong>di</strong> ossi<strong>di</strong>ana.<br />

Interessanti sono i rinvenimenti <strong>di</strong> ceramica<br />

1 Politi A., La preistoria dell’agro saccense, Seskera, anno I, n° 1, 1964.<br />

2 Perotti G., Nelle profon<strong>di</strong>tà del Monte Kronio, AA.VV. Le Terme <strong>di</strong><br />

Sciacca, Palermo 1996.<br />

3 D. Cocchi Genick, Manuale <strong>di</strong> Preistoria, Neolitico, volume II Octavo,<br />

Firenze 1994, pp. 270-275. M. Cipolloni Sampò, Il Neolitico nell’Italia<br />

Meri<strong>di</strong>onale e in <strong>Sicilia</strong>, in A. Gui<strong>di</strong> - M. Piperno (a cura <strong>di</strong>),<br />

Italia preistorica, Laterza, Roma-Bari 1992, pp. 334-365.<br />

g<strong>di</strong>S<br />

1 • <strong>2011</strong><br />

gennaio-aprile<br />

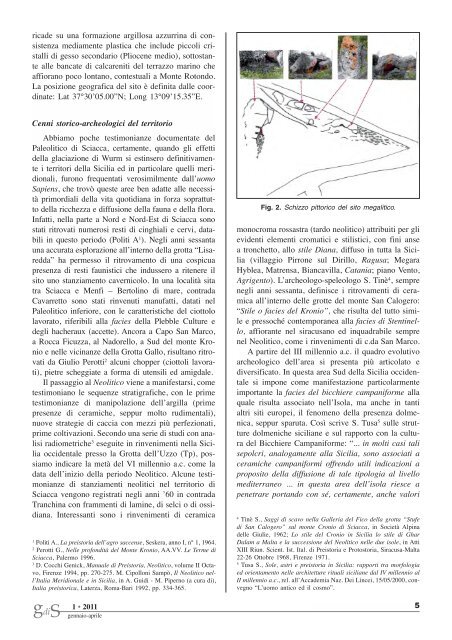

Fig. 2. Schizzo pittorico del sito megalitico.<br />

monocroma rossastra (tardo neolitico) attribuiti per gli<br />

evidenti elementi cromatici e stilistici, con fini anse<br />

a tronchetto, allo stile Diana, <strong>di</strong>ffuso in tutta la <strong>Sicilia</strong><br />

(villaggio Pirrone sul Dirillo, Ragusa; Megara<br />

Hyblea, Matrensa, Biancavilla, Catania; piano Vento,<br />

Agrigento). L’archeologo-speleologo S. Tinè 4 , sempre<br />

negli anni sessanta, definisce i ritrovamenti <strong>di</strong> ceramica<br />

all’interno delle grotte del monte San Calogero:<br />

“Stile o facies del Kronio”, che risulta del tutto simile<br />

e pressoché contemporanea alla facies <strong>di</strong> Stentinello,<br />

affiorante nel siracusano ed inquadrabile sempre<br />

nel Neolitico, come i rinvenimenti <strong>di</strong> c.da San Marco.<br />

A partire del III millennio a.c. il quadro evolutivo<br />

archeologico dell’area si presenta più articolato e<br />

<strong>di</strong>versificato. In questa area Sud della <strong>Sicilia</strong> occidentale<br />

si impone come manifestazione particolarmente<br />

importante la facies del bicchiere campaniforme alla<br />

quale risulta associato nell’Isola, ma anche in tanti<br />

altri siti europei, il fenomeno della presenza dolmenica,<br />

seppur sparuta. Così scrive S. Tusa 5 sulle strutture<br />

dolmeniche siciliane e sul rapporto con la cultura<br />

del Bicchiere Campaniforme: “... in molti casi tali<br />

sepolcri, analogamente alla <strong>Sicilia</strong>, sono associati a<br />

ceramiche campaniformi offrendo utili in<strong>di</strong>cazioni a<br />

proposito della <strong>di</strong>ffusione <strong>di</strong> tale tipologia al livello<br />

me<strong>di</strong>terraneo ... in questa area dell’isola riesce a<br />

penetrare portando con sé, certamente, anche valori<br />

4 Tinè S., Saggi <strong>di</strong> scavo nella Galleria del Fico della grotta “Stufe<br />

<strong>di</strong> San Calogero” sul monte Cronio <strong>di</strong> Sciacca, in Società Alpina<br />

delle Giulie, 1962; Lo stile del Cronio in <strong>Sicilia</strong> lo stile <strong>di</strong> Ghar<br />

Dalam a Malta e la successione del Neolitico nelle due isole, in Atti<br />

XIII Riun. Scient. Ist. Ital. <strong>di</strong> Preistoria e Protostoria, Siracusa-Malta<br />

22-26 Ottobre 1968, Firenze 1971.<br />

5 Tusa S., Sole, astri e preistoria in <strong>Sicilia</strong>: rapporti tra morfologia<br />

ed orientamento nelle architetture rituali siciliane dal IV millennio al<br />

II millennio a.c., rel. all’Accademia Naz. Dei Lincei, 15/05/2000, convegno<br />

“L’uomo antico ed il cosmo”.<br />

5