Sulla Via delle Gallie: la scoperta geoturistica della

Sulla Via delle Gallie: la scoperta geoturistica della

Sulla Via delle Gallie: la scoperta geoturistica della

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

“SULLA VIA DELLE GALLIE: LA SCOPERTA GEOTURISTICA DELLA<br />

STRADA ROMANA DELLA VALLE D’AOSTA”<br />

Bonetto Franco a , Boschis Gianni b<br />

a) geologo - fraz. Tissoret 6, Sarre (AO) f.bonetto@libero.it ; b) geologo, Meridiani società scientifica, via Capolo 3,<br />

Almese (TO), boschis@meridiani.191.it - www.imeridiani.net<br />

Parole chiave: strada conso<strong>la</strong>re, Valle d’Aosta, geologia applicata, pietre da<br />

costruzione, geoturismo, allestimento percorso, guida, DVD.<br />

Introduzione<br />

Da sempre il valicare le Alpi ha costituito una sfida ambientale, tecnologica e non<br />

ultimo umana. Oggi non siamo più abituati a pensarci: molte valli alpine sono grandi vie<br />

di transito autostradali e ferroviarie ed i più importanti valichi sono aperti tutto l’anno.<br />

Protetti da gallerie e varie opere di difesa idrogeologica, sfrecciamo su nastri d’asfalto<br />

da un <strong>la</strong>to all’altro <strong>delle</strong> montagne reagendo all’insolenza <strong>delle</strong> tormente ed al fastidio<br />

<strong>delle</strong> nevicate o del ghiaccio con tutti i confort <strong>delle</strong> moderne auto. Queste comodità<br />

contribuiscono sì a renderci il transito alpino partico<strong>la</strong>rmente facile, ma anche –<br />

purtroppo – a cancel<strong>la</strong>re poco a poco il rispetto e l’emozione provata da generazioni di<br />

viaggiatori nel passato di fronte all’Alpe. Nel paradossale scontro che si registra oggi<br />

fra le sempre più veloci grandi opere e <strong>la</strong> rivincita di un turismo lento, <strong>la</strong> ri<strong>scoperta</strong> <strong>delle</strong><br />

antiche vie del passato 1 costituisce una straordinaria opportunità culturale e di sviluppo<br />

turistico per i viaggiatori ed i luoghi attraversati.<br />

Le antiche vie conso<strong>la</strong>ri romane non sfuggono a questo compito, anzi, per <strong>la</strong> resistenza<br />

all’usura del tempo che hanno dimostrato, possono costituire motivo di visita, studio,<br />

contemp<strong>la</strong>zione.<br />

Fra le strade che più meritano <strong>la</strong> nostra ammirazione per quanto <strong>la</strong> civiltà romana ha<br />

saputo compiere, <strong>la</strong> <strong>Via</strong> <strong>delle</strong> <strong>Gallie</strong> che attraversa tutta <strong>la</strong> Valle d’Aosta rappresenta<br />

uno dei più spettaco<strong>la</strong>ri esempi di livello tecnologico e capacità di adattamento al<br />

severo ambiente circostante.<br />

Lo studio qui esposto ha analizzato il tracciato del<strong>la</strong> via romana, in ogni punto in cui<br />

abbia <strong>la</strong>sciato testimonianze (fig.1): dallo spettaco<strong>la</strong>re Ponte di Pont Saint Martin<br />

(fig.2) sino ai valichi da cui presero nome le Alpi Graie e Pennine, ossia il Piccolo e<br />

Gran San Bernardo. La ricerca ha permesso di evidenziare <strong>la</strong> straordinaria tecnica<br />

costruttiva impiegata dai romani, in rapporto sia al<strong>la</strong> geologia dei materiali da<br />

costruzione, sia al<strong>la</strong> geo-morfologia ed ai rischi geologici circostanti: un esempio<br />

insuperabile ed un monito a tante più fragili e vulnerabili opere moderne edificate e<br />

riedificate più volte fra un evento idrogeologico e l’altro. Ma il <strong>la</strong>voro intende dimostrare<br />

anche come tale tracciato possa costituire un potenziale importante contributo per lo<br />

sviluppo del territorio, tanto più considerato il caso del<strong>la</strong> Valle d’Aosta, il cui modello<br />

turistico si sta evolvendo dal tradizionale turismo di massa verso forme di fruizione più<br />

sostenibile e culturale.<br />

La strada romana, dunque, non ha finito il suo compito: a distanza di 2000 anni <strong>la</strong> sua<br />

ri<strong>scoperta</strong> capovolge il significato del<strong>la</strong> strada stessa, da strumento sino a farne scopo<br />

stesso del viaggio: un viaggio di <strong>scoperta</strong> geo-turistica a passo lieve che trova<br />

completamento nel<strong>la</strong> stupenda cornice paesaggistica, culturale ed eno-gastronomica.<br />

1 Significativa <strong>la</strong> ri<strong>scoperta</strong> <strong>delle</strong> antiche vie di pellegrinaggio come il “Cammino di Santiago”, <strong>la</strong> “<strong>Via</strong> Francigena”, <strong>la</strong><br />

“<strong>Via</strong> Romea”…<br />

1

L’itinerario geoturistico<br />

La costruzione del<strong>la</strong> via conso<strong>la</strong>re si rese necessaria nel I secolo a.C., per collegare i<br />

modo rapido e sicuro Roma dapprima con <strong>la</strong> Gallia e poi con i territori percorsi dal<br />

Reno e dal Danubio. Per fare ciò i Romani non esitarono ad asservire l’antica<br />

popo<strong>la</strong>zione dei Sa<strong>la</strong>ssi che abitava <strong>la</strong> Valle e fondarono nel 25 a.C. <strong>la</strong> città di Augusta<br />

Praetoria, posta al<strong>la</strong> biforcazione <strong>delle</strong> due strade dirette ai valichi più importanti (Alpis<br />

Graia e Alpis Poenina . Molta cura fu posta nell’adattare le caratteristiche costruttive<br />

dell’opera al contesto ambientale, pur nel rigore imposto dal<strong>la</strong> pianificazione romana<br />

che prevedeva già allora diverse fasi di progetto, da quel<strong>la</strong> preliminare fino a quel<strong>la</strong><br />

esecutiva. Si dovevano ad esempio evitare dislivelli troppo importanti o restringimenti<br />

che avrebbero reso <strong>la</strong> strada impraticabile ai carri; <strong>la</strong> perizia dei tecnici di allora fece sì<br />

che <strong>la</strong> pendenza media del<strong>la</strong> strada fosse solo dello 0,70% e <strong>la</strong> <strong>la</strong>rghezza media del<strong>la</strong><br />

carreggiata variabile tra 4,60 e 4,70 m (fig.3). Altra caratteristica da evidenziare è che il<br />

tracciato del<strong>la</strong> via conso<strong>la</strong>re si sviluppa interamente lungo il versante esposto a Sud,<br />

per garantire il maggior soleggiamento e quindi minori vincoli derivanti dal clima, così<br />

come si mantiene sempre a una certa quota sul fondovalle, per evitare interferenze con<br />

<strong>la</strong> dinamica fluviale. Anche i resti dei 17 ponti che attraversavano i torrenti tributari del<strong>la</strong><br />

Dora Baltea ci dimostrano che i romani ponevano grande attenzione nel realizzare gli<br />

attraversamenti in apice al conoide, dove minore era distanza tra le sponde e più<br />

stabile l’alveo, anche a costo di scalpel<strong>la</strong>re <strong>la</strong> roccia in posto e costruire arditissimi<br />

archi sui precipizi. Nel<strong>la</strong> ricerca del<strong>la</strong> miglior soluzione tecnica essi non<br />

abbandonavano tuttavia l’aspetto “scenografico” dell’opera, come a voler imprimere nel<br />

paesaggio un segno del<strong>la</strong> potenza e del genio di Roma. Restiamo infatti ammirati nel<br />

vedere un contrafforte di sostegno trasformato in arco monumentale (fig.4), un talweg<br />

g<strong>la</strong>ciale attraversato con mura ciclopiche e viadotti, i resti <strong>delle</strong> stazioni di posta e dei<br />

templi votivi eretti nei luoghi più aspri come ai valichi del Grande e Piccolo San<br />

Bernardo.<br />

Ammirevole, nei numerosi manufatti stradali, l’impiego di rocce che riflettono, nel<strong>la</strong> loro<br />

composizione, il variegato panorama geo-litologico del<strong>la</strong> Valle d’Aosta (micascisti,<br />

gneiss, marmi, travertini, quarziti, calcari, pietre verdi, calcescisti…).<br />

L’illustrazione dell’itinerario si avvale di un supporto multimediale (DVD), nel quale le<br />

singole tappe del viaggio sono collegate con un viaggio virtuale attraverso <strong>la</strong> geologia e<br />

<strong>la</strong> geomorfologia del<strong>la</strong> Valle d’Aosta, nell’intento di far cogliere al visitatore gli aspetti<br />

più significativi di un’opera che, costruita in pochi decenni, rimase in uso praticamente<br />

fino al<strong>la</strong> fine del 1800.<br />

Nell’ambito del tracciato conso<strong>la</strong>re, di grande rilevanza per ricchezza e stato di<br />

conservazione <strong>delle</strong> testimonianze, spicca <strong>la</strong> visita dell’Aosta romana (Augusta<br />

Praetoria), già proposta in chiave <strong>geoturistica</strong> per conto del Museo Regionale di<br />

Scienze Naturali di Saint Pierre 2 .<br />

Conclusioni<br />

In conclusione, il recupero del tratto valdostano del<strong>la</strong> <strong>Via</strong> <strong>delle</strong> <strong>Gallie</strong> si presta ad un<br />

potenziale sviluppo in chiave:<br />

2 Il <strong>la</strong>voro ha inteso valorizzare il patrimonio architettonico del<strong>la</strong> città romana sotto il profilo geologico avvicinando un<br />

pubblico di non specialisti. In attesa del<strong>la</strong> sua pubblicazione, l’itinerario è consultabile su Internet all’indirizzo:<br />

http://www.imeridiani.net/mat/geositi_aosta.htm<br />

2

� culturale: in rapporto all’età dell’opera, al<strong>la</strong> documentazione storica ed<br />

archeologica 3 legata al tracciato, straordinario archivio di dati sulle abitudini di vita<br />

dei viaggiatori e <strong>delle</strong> comunità disseminate lungo il percorso, ma anche sul <strong>la</strong>voro<br />

<strong>delle</strong> maestranze impiegate nel<strong>la</strong> costruzione dell’opera,<br />

� educativa e didattica: per quanto riguarda i molteplici esempi di sapiente<br />

progettazione e prevenzione dei rischi geologici locali, derivante da un attento<br />

studio <strong>delle</strong> caratteristiche geomorfologiche del<strong>la</strong> zona, dal<strong>la</strong> localizzazione dei<br />

manufatti e dal<strong>la</strong> scelta <strong>delle</strong> tipologie costruttive e dei materiali impiegati,<br />

� turistica: quest’ultimo stimo<strong>la</strong> una più approfondita riflessione sulle modalità stesse<br />

dell’approccio turistico. Esso dovrebbe essere ispirato ai seguenti criteri:<br />

- sostenibile: dal momento che <strong>la</strong> strada romana è parte integrante del paesaggio<br />

e dell’ambiente e <strong>la</strong> sua fruizione è partico<strong>la</strong>rmente adatta ad un approccio<br />

ecologico (a piedi, in bici, a cavallo…);<br />

- sistemico: nel senso che lo sviluppo del tracciato collega diversi luoghi d’arte e<br />

natura, rappresenta <strong>la</strong> sezione “naturale” di un patrimonio ambientale e<br />

culturale ricco e molteplice, favorisce il compimento di un’esperienza turistica a<br />

tutto campo, dal paesaggio alle visite museali, all’eno-gastronomia;<br />

- lento: che prevede di alternare l’uso dell’auto o del treno con brevi escursioni a<br />

piedi o in bici destinate alle principali testimonianze dell’antico percorso;<br />

- alternativo: rispetto alle direttrici geografiche ed ai gusti del turismo tradizionale<br />

tipico del<strong>la</strong> Valle d’Aosta.<br />

Bibliografia<br />

AA.VV. (2006) – Alpis Graia. Archéologie sans frontières au col du Petit-Saint-Bernard.<br />

Seminario di chiusura del progetto Interreg. Aosta, 2-4.3.2006, Musumeci Ed., Quart.<br />

BAROCELLI P. (1948) – Forma Italiae. Regio XI Transpadana. Volumen 1. Augusta<br />

Praetoria. Danesi in via Margutta, Roma.<br />

BONETTO F., BOSCHIS G. e FIORA L. (in stampa) – Pietre e marmi di Aosta romana.<br />

Atti XI e Colloque International sur les Alpes dans l’antiquité. Société Valdôtaine de<br />

Préhistoire et d’Archéologie.<br />

BOSCHIS G. (in stampa) – La pietra: animo geologico e prospettive turistiche. Atti<br />

Progetto Inter-reg IIIA “A <strong>la</strong> decouverte géologique des plus beaux paysages du Pays<br />

du Mont B<strong>la</strong>nc. Museo Regionale di Scienze Naturali di Saint Pierre.<br />

MOLLO MEZZENA R. (1991)– <strong>Via</strong>bilità romana in Valle d’Aosta: il ruolo dei valichi<br />

alpini: aspetti storico-archeologici. <strong>Via</strong>e publicae romanae. De Luca Ed., Roma.<br />

MOLLO MEZZENA R. (1992)– Augusta praetoria tardoantica: viabilità e territorio. Atti<br />

del convegno “Mi<strong>la</strong>no capitale dell’impero romano”: Mi<strong>la</strong>no, 8-11 marzo 1990.<br />

PROMIS C. (1862) – Le antichità di Aosta. Sa<strong>la</strong> Borghese: Forni, stampa 1979.<br />

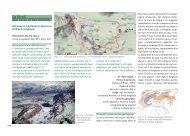

Fig.1: La <strong>Via</strong> <strong>delle</strong> <strong>Gallie</strong>, tratto valdostano, i siti compresi nello studio e i principali<br />

motivi di interesse geo-turistico.<br />

Fig.2: Il Ponte di Pont Saint Martin scavalca il Torrente Lys con una unica campata di<br />

23 m di altezza per 36 di <strong>la</strong>rghezza.<br />

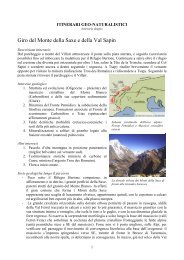

Fig.3: Un tratto pianeggiante del<strong>la</strong> strada, con le guide per i carri scalpel<strong>la</strong>te nel<strong>la</strong><br />

roccia.<br />

Fig.4: Il settore di Donnas, con <strong>la</strong> strada ricavata nel<strong>la</strong> parete rocciosa.<br />

3 L’ideale completamento <strong>delle</strong> conoscenze sul<strong>la</strong> <strong>Via</strong> romana <strong>delle</strong> <strong>Gallie</strong> nel tratto valdostano è costituito dal<strong>la</strong> visita<br />

del Museo Archeologico Regionale di Aosta e del Museo dell’Ospizio del Colle del Gran San Bernardo, ricchi di<br />

testimonianze riguardanti <strong>la</strong> strada e <strong>la</strong> sua economia.<br />

3

Legenda fig.1: La <strong>Via</strong> <strong>delle</strong> <strong>Gallie</strong>, tratto valdostano, i siti compresi nello studio e i<br />

principali motivi di interesse geo-turistico<br />

soste località caratteri salienti<br />

1 Pont Saint<br />

Martin<br />

Stretta valliva con spalle del ponte ricavate in rocce diverse (in<br />

sinistra gneiss minuti e in destra metabasiti del<strong>la</strong> Zona Sesia<br />

Lanzo);uno dei più spettaco<strong>la</strong>ri ponti ad arcata unica di tutto l’impero<br />

2 Donnas Taglio manuale di rocce durissime come i micascisti eclogitici del<strong>la</strong><br />

Zona Sesia Lanzo e arco roccioso con funzione di sostegno in zona<br />

franosa<br />

3 Bard Mirabile alternanza di viadotti e ponti con mantenimento di una<br />

pendenza costante per inserirsi in un talweg g<strong>la</strong>ciale ed aggirare il<br />

verrou del<strong>la</strong> Fortezza, ricco di notevoli tracce di model<strong>la</strong>mento<br />

g<strong>la</strong>ciale (superfici rocciose levigate e striate, marmitte dei giganti,<br />

massi erratici)<br />

4 Monquert Elevazione del<strong>la</strong> strada per allontanarsi da un settore di fondovalle<br />

alluvionale (come ancora dimostrato dall’evento dell’ottobre 2000)<br />

5 Toffo-Balmas Attraversamento del<strong>la</strong> Deformazione Gravitativa Profonda di<br />

Versante di Emarèse e, oltrepassata <strong>la</strong> Mongiovetta, punto<br />

panoramico sul<strong>la</strong> paleofrana del Monte Avi responsabile del<br />

preistorico sbarramento del<strong>la</strong> Dora Baltea e del<strong>la</strong> formazione del<br />

paleo<strong>la</strong>go di Chatillon – Saint Vincent<br />

6 Saint Vincent Resti del ponte ad arcata unica sul Torrente Cillian distrutto dal<br />

terremoto del 1839; esempio di impiego di serpentiniti e travertini<br />

7 Chatillon Punto panoramico sui depositi di riempimento del<strong>la</strong> conca <strong>la</strong>custre<br />

di Chatillon e sull’attraversamento di una forra sub-g<strong>la</strong>ciale<br />

8 Aosta La posizione geomorfologica migliore dove fondare una città; <strong>la</strong><br />

diversa tipologia <strong>delle</strong> pietre da costruzione impiegate riflette <strong>la</strong><br />

varietà geologica del<strong>la</strong> Valle ed esprime una perfetta sintesi di<br />

concretezza, resa scenografica e maestria di <strong>la</strong>vorazione<br />

9 Arvier e Runaz Uno dei tratti più impervi di tutto il tracciato verso l’Alpis Graia,<br />

spettaco<strong>la</strong>rmente risolto da una successione di viadotti e scavi in<br />

roccia (gneiss e micascisti del<strong>la</strong> Zona del Gran San Bernardo)<br />

10 Pré Saint<br />

Didier<br />

11 Colle Piccolo<br />

San Bernardo<br />

12 Colle Gran San<br />

Bernardo<br />

Il tracciato si fa strada in sinistra idrografica del<strong>la</strong> Dora di Verney<br />

incisa nel Complesso <strong>delle</strong> Brecce di Tarantasia; punto panoramico<br />

su un orrido di oltre 100 m di profondità impostato su faglie percorse<br />

da un circuito idrotermale già sfruttato ai tempi dei romani<br />

Ardito posto tappa e di rifornimento ad oltre 2200 m fra pascoli alpini<br />

custodi di preistoriche testimonianze di culto pagano e di ex voto di<br />

viaggiatori<br />

Più alto punto toccato dal<strong>la</strong> <strong>Via</strong> <strong>delle</strong> <strong>Gallie</strong> (2478 m), con arditi<br />

esempi di intaglio del<strong>la</strong> strada nel<strong>la</strong> roccia (paragneiss del Gran San<br />

Bernardo) e resti di tempio dedicato a Giove Pennino e ricovero per<br />

i viaggiatori<br />

5