LeStrade n.1566 aprile 2021

Strade Barriere made in Italy sul mercato francese Gallerie Le opere ferroviarie della nostra Penisola Macchine Arriva la finitrice con il radiocomando

Strade

Barriere made in Italy sul mercato francese

Gallerie

Le opere ferroviarie della nostra Penisola

Macchine

Arriva la finitrice con il radiocomando

- No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

leStrade<br />

LS<br />

Aeroporti Autostrade Ferrovie<br />

N. 1566/ 4 APRILE <strong>2021</strong><br />

Aeroporti Autostrade Ferrovie<br />

Casa Editrice la fiaccola srl<br />

STRADE GALLERIE MACCHINE<br />

Barriere made in Italy<br />

sul mercato francese<br />

Le opere ferroviarie<br />

della nostra Penisola<br />

Arriva la finitrice<br />

con il radiocomando

Mapeshield<br />

®

2<br />

Sommario<br />

ISSN: 0373-2916<br />

N. 1566 Aprile <strong>2021</strong> anno CXXIII<br />

3 LS<br />

IN COLLABORAZIONE CON<br />

Casa Editrice<br />

la fiaccola srl<br />

20123 Milano<br />

Via Conca del Naviglio, 37<br />

Tel. 02/89421350<br />

Fax 02/89421484<br />

casaeditricelafiaccola@legalmail.it<br />

Mensile - LO-NO/00516/02.<strong>2021</strong>CONV<br />

ISCRIZIONE AL REGISTRO NAZIONALE STAMPA<br />

N. 01740 / Vol.18 foglio 313 del 21/11/1985 -<br />

ROC 32150<br />

Ufficio Traffico e Pubblicità<br />

Laura Croci<br />

marketing @ fiaccola.it<br />

Marketing e pubblicità<br />

Sabrina Levada Responsabile estero<br />

slevada @ fiaccola.it<br />

Agenti<br />

Giorgio Casotto<br />

Tel. 0425/34045<br />

Cell. 348 5121572 - info@ ottoadv .it<br />

Friuli Venezia Giulia - Trentino Alto Adige<br />

Veneto - Emilia Romagna<br />

(escluse Parma e Piacenza)<br />

Amministrazione<br />

Francesca Lotti<br />

flotti @ fiaccola.it<br />

Margherita Russo<br />

amministrazione @ fiaccola.it<br />

Ufficio Abbonamenti<br />

Mariana Serci<br />

abbonamenti @ fiaccola.it<br />

Abbonamento annuo<br />

Italia E 100,00<br />

Estero E 200,00<br />

una copia E 10,00<br />

una copia estero E 20,00<br />

Impaginazione<br />

Studio Grafico Page - Novate Milanese (Mi)<br />

Stampa<br />

Tep Srl<br />

Strada di Cortemaggiore 50 - 29100 Piacenza<br />

È vietata e perseguibile per legge la riproduzione<br />

totale o parziale di testi, articoli, pubblicità ed<br />

immagini pubblicate su questa rivista sia in forma<br />

scritta sia su supporti magnetici, digitali, etc.<br />

La responsabilità di quanto espresso negli articoli<br />

firmati rimane esclusivamente agli Autori.<br />

Il suo nominativo è inserito nella nostra mailing<br />

list esclusivamente per l’invio delle nostre<br />

comunicazioni e non sarà ceduto ad altri,<br />

in virtù del nuovo regolamento UE sulla Privacy<br />

N.2016/679. Qualora non desideri ricevere in<br />

futuro altre informazioni, può far richiesta alla Casa<br />

Editrice la fiaccola srl scrivendo a: info@fiaccola.it<br />

Questo periodico è associato<br />

all’Unio ne stampa periodica italiana.<br />

Numero di iscrizione 14744<br />

L’OPINIONE<br />

7 La strada del futuro green, digitale e resiliente<br />

di Domenico Crocco<br />

L’OPINIONE LEGALE<br />

8 Il perimetro operativo del soccorso istruttorio<br />

di Claudio Guccione, Camilla Triboldi<br />

SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE<br />

10 L’esempio del Traforo del Frejus nel 150° anno<br />

dall’inaugurazione (Seconda Parte)<br />

di Pasquale Cialdini<br />

OSSERVATORIO ANAS<br />

14 Rientro strade, via libera<br />

alla seconda tranche del piano<br />

NEWS<br />

16 Attualità<br />

20 Prodotti<br />

22 Convegni<br />

24 Agenda <strong>2021</strong>. Convegni, Corsi, Eventi<br />

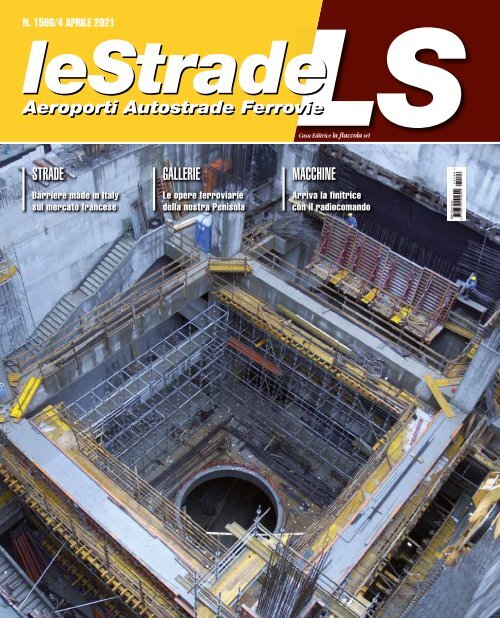

In Copertina<br />

Il grande cantiere della stazione Chiaia, Linea 6 della Metropolitana di<br />

Napoli. Struttura definitiva in risalita (cubo) con vista sull’asola della cupola<br />

inferiore (sfera). Concessionaria Hitachi Rail STS; progettazione Metropolitana<br />

di Napoli; realizzazione gruppo ICM.<br />

© Metropolitana di Napoli SpA<br />

Redazione<br />

Direttore responsabile<br />

Lucia Edvige Saronni<br />

Direttore editoriale<br />

Fabrizio Apostolo<br />

fapostolo@fiaccola.it<br />

Redazione<br />

Mauro Armelloni, Stefano Chiara<br />

Giovanni Di Michele, Edvige Fornara<br />

Emilia Longoni<br />

Segreteria di redazione<br />

Jole Campolucci<br />

jcampolucci@fiaccola.it<br />

Consulenti tecnici e legali<br />

Terotecnologia<br />

Gabriele Camomilla<br />

Normativa<br />

Biagio Cartillone<br />

Gallerie<br />

Alessandro Focaracci<br />

Infrastrutture e Cantieri<br />

Federico Gervaso<br />

Appalti Pubblici<br />

Claudio Guccione<br />

Ponti e Viadotti<br />

Enzo Siviero<br />

con<br />

INFRASTRUTTURE&MOBILITÀ<br />

Infrastrutture<br />

28 La sfida possibile dei Servizi Ecosistemici<br />

di Mauro Di Prete, Antonella Santilli, Daniela Silvestre<br />

Strade<br />

36 Concentrato di buona tecnica<br />

a cura della redazione<br />

40 Green technology italo-francese<br />

di Fabrizio Apostolo<br />

Ferrovie<br />

44 La ferrovia vista dal cielo<br />

a cura della redazione<br />

46 Link epocale tra due stazioni<br />

a cura della redazione<br />

Mobilità&Traffico<br />

50 Veicoli autonomi e responsabilità<br />

di Leonardo Annese<br />

MATERIALI&TECNOLOGIE<br />

Materiali<br />

88 La strada maestra di ricerca e formazione<br />

a cura di leStrade in collaborazione con l’Istituto Italiano<br />

per il Calcestruzzo<br />

Focus: Da Genova a Treviglio, storie di ponti, controlli,<br />

grande ingegneria e alta qualità<br />

92 Tecniche di misura dello stato tensionale<br />

di Settimo Martinello<br />

Tecnologie&Sistemi<br />

100 Il Piave mormorò… La ciclabile è super-protetta<br />

di Emilia Longoni<br />

Comitato di redazione<br />

Leonardo Annese - ANAS/CNI AIPCR ITALIA<br />

Roberto Arditi - Gruppo SINA<br />

Mario Avagliano - ANAS<br />

Fabio Borghetti - Politecnico di Milano<br />

Michele Culatti - Gruppo Siviero<br />

Paola Di Mascio - AIPSS<br />

Concetta Durso - ERF<br />

Laura Franchi - TTS Italia<br />

Giancarlo Guado - SIGEA<br />

Salvatore Leonardi - DISS<br />

Pietro Marturano - MIT<br />

Andrea Mascolini - OICE<br />

Francesco Morabito - FINCO<br />

Michela Pola - FEDERBETON<br />

Maurizio Roscigno - ANAS<br />

Emanuela Stocchi - AISCAT<br />

Monica Tessi - ANIE/ASSIFER<br />

Susanna Zammataro - IRF<br />

Hanno collaborato<br />

Leonardo Annese, Mauro Armelloni,<br />

Alfio Bonaventura, Eleonora Cesolini,<br />

Pasquale Cialdini, Domenico Crocco, Grazia Crocco,<br />

Maria Luisa De Guglielmo, Antonello De Risi,<br />

Mauro Di Prete, Laura Franchi, Gabriella Gherardi,<br />

Claudio Guccione, Emilia Longoni, David Marini,<br />

Settimo Martinello, Antonella Santilli,<br />

Sara Settembrino, Daniela Silvestre,<br />

Camilla Triboldi, Giuseppe Venditti,<br />

Edvige Viazzoli, Susanna Zammataro.<br />

Comitato Tecnico-Editoriale<br />

PRESIDENTE<br />

LANFRANCO SENN<br />

Professore Ordinario di Economia Regionale<br />

Responsabile Scientifico CERTeT,<br />

Centro di Economia Regionale, Trasporti<br />

e Turismo dell’Università Bocconi di Milano<br />

MEMBRI<br />

54 Rinascimento ferroviario<br />

di Edvige Viazzoli<br />

60 La grande sfida della Periadriatica<br />

di David Marini, Giuseppe Venditti<br />

66 Laboratorio europeo di gestione green<br />

di Eleonora Cesolini, Sara Settembrino<br />

72 Chiaia, la stazione che fa viaggiare la luce agli inferi<br />

di Maria Luisa De Guglielmo, Antonello De Risi<br />

79 Dalla geometria alla bellezza<br />

di Fabrizio Apostolo<br />

82 Risolvere i problemi grazie al know-how<br />

di Stefano Chiara<br />

104 Primato olandese nelle strade digitali<br />

di Grazia Crocco<br />

106 Dalla road safety alle gallerie paramassi<br />

di Stefano Chiara<br />

MACCHINE&ATTREZZATURE<br />

Macchine<br />

112 Versatile, precisa e con radiocomando<br />

di Fabrizio Apostolo<br />

116 Protezioni e prestazioni<br />

di Mauro Armelloni<br />

Attrezzature<br />

118 Qualità al servizio della gestione viaria<br />

di Mauro Armelloni<br />

GIANNI VITTORIO ARMANI<br />

Già Amministratore delegato ANAS<br />

ELEONORA CESOLINI<br />

TELT (Tunnel Euralpin Lyon Turin)<br />

PASQUALE CIALDINI<br />

Già Direttore Generale per la Vigilanza<br />

e la Sicurezza delle Infrastrutture MIT<br />

DOMENICO CROCCO<br />

Dirigente ANAS,<br />

Segretario Generale PIARC Italia<br />

CARLO GIAVARINI<br />

Università La Sapienza di Roma,<br />

Presidente onorario SITEB<br />

LUCIANA IORIO<br />

MIT, Presidente WP1 UNECE<br />

AMEDEO FUMERO<br />

Dirigente MIT, Capo Dipartimento per i Trasporti,<br />

la Navigazione e i Sistemi informativi e statistici<br />

LUCIANO MARASCO<br />

Dirigente MIT, Responsabile IV Divisione<br />

DG Sicurezza Stradale<br />

FRANCESCO MAZZIOTTA<br />

Già Dirigente MIT, Responsabile II Divisione<br />

DG Sicurezza Stradale<br />

VINCENZO POZZI<br />

Già Presidente CAL<br />

MASSIMO SCHINTU<br />

Direttore Generale AISCAT<br />

& GALLERIE<br />

GALLERIE<br />

OPERE IN SOTTERRANEO<br />

PAGINE ASSOCIATIVE<br />

122 AIIT Modifiche al Codice della Strada<br />

a cura della Segreteria AIIT<br />

123 AISES La forza della gestione<br />

di Gabriella Gherardi<br />

124 ANIE ASSIFER Elettrificazione per la transizione ecologica<br />

Ufficio Comunicazione ANIE ASSIFER<br />

125 FINCO Canone unico<br />

di Alfio Bonaventura<br />

126 IRF Conoscenza per la ripresa<br />

di Susanna Zammataro<br />

127 TTS Italia Tre mosse per digitalizzare la logistica<br />

di Laura Franchi<br />

ORNELLA SEGNALINI<br />

Dirigente MIT, Direttore Generale<br />

Dighe e Infrasrutture Idriche ed Elettriche<br />

MARIO VIRANO<br />

Direttore Generale TELT (Tunnel Euralpin Lyon Turin)<br />

GILBERTO CARDOLA<br />

Amministratore BBT SE<br />

(Galleria di Base del Brennero - Brenner Basistunnel)<br />

IN RAPPRESENTANZA DELLE ASSOCIAZIONI<br />

ANGELO ARTALE<br />

Direttore Generale FINCO<br />

FEDERICO CEMPELLA<br />

Associazione del Genio Civile<br />

MARIA PIA CERCIELLO<br />

PIARC ITALIA<br />

GABRIELLA GHERARDI<br />

Presidente AISES<br />

OLGA LANDOLFI<br />

Segretario Generale TTS Italia<br />

GIOVANNI MANTOVANI<br />

Già Presidente AIIT<br />

MARCO PERAZZI<br />

Relazioni Istituzionali UNICMI<br />

DONATELLA PINGITORE<br />

Presidente ALIG<br />

CARLO POLIDORI<br />

Presidente AIPSS<br />

DANIELA PRADELLA<br />

ANIE/ASSIFER<br />

ADNAM RAHMAN<br />

Vice Presidente IRF<br />

STEFANO RAVAIOLI<br />

Direttore SITEB<br />

GIUSEPPE SCHLITZER<br />

Direttore Generale Federbeton<br />

GABRIELE SCICOLONE<br />

Presidente OICE<br />

SERGIO STORONI RIDOLFI<br />

SIGEA<br />

Anas SpA<br />

Ente nazionale<br />

per le strade<br />

Associazione Italiana<br />

Società Concessione<br />

Autostrade e Trafori<br />

Associazione<br />

del Genio Civile<br />

Associazione Italiana<br />

per l’Ingegneria Traffico<br />

e dei Trasporti<br />

Associazione Mondiale<br />

della Strada<br />

Associazione Italiana<br />

dei Professionisti<br />

per la Sicurezza Stradale<br />

Associazione Italiana<br />

Segnaletica e Sicurezza<br />

Associazione Laboratori<br />

di Ingegneria e Geotecnica<br />

Associazione<br />

Industrie<br />

Ferroviarie<br />

Associazione Italiana<br />

Segnaletica Stradale<br />

European Union<br />

Road Federation<br />

Formazione Addestramento<br />

Scienza Tecnologia Ingegneria<br />

Gallerie e Infrastrutture<br />

Federazione delle Associazioni<br />

della filiera del cemento,<br />

del calcestruzzo e dei materiali<br />

di base per le costruzioni nonché<br />

delle applicazioni e delle<br />

tecnologie ad esse connesse<br />

Federazione Industrie<br />

Prodotti Impianti Servizi<br />

ed Opere Specialistiche<br />

per le Costruzioni<br />

International Road<br />

Federation<br />

Associazione delle<br />

organizzazioni di ingegneria,<br />

di architettura e di consulenza<br />

tecnico-economica<br />

Società Italiana Geologia<br />

Ambientale<br />

Società Italiana Infrastrutture<br />

Viarie<br />

SITEB<br />

Strade Italiane e Bitumi<br />

Associazione Italiana<br />

della Telematica per<br />

i Trasporti e la Sicurezza<br />

Unione Nazionale delle<br />

Industrie delle Costruzioni<br />

Metalliche dell’Involucro e dei<br />

Serramenti<br />

Sommario<br />

lestrade @ fiaccola.it<br />

www.fiaccola.com<br />

www.lestradeweb.com<br />

On line nella<br />

sezione Archivio,<br />

tutti i numeri sfogliabili

4<br />

Inserzionisti<br />

Ammann Italy Srl<br />

ammann.com 103<br />

Bitem Srl<br />

bitemsrl.com 86<br />

Cancellotti Srl<br />

cancellotti.it 25<br />

Canginibenne Srl<br />

canginibenne.com 99<br />

Car Segnaletica Stradale Srl<br />

carsrl.com 1<br />

Codevintec Italiana Srl<br />

codevintec.it 49<br />

Dynapac Italia Srl<br />

dynapac.com 85<br />

7° E&E Congress<br />

eecongress<strong>2021</strong>.org 110<br />

Elia Peroni & C. Sas<br />

eliaperoni.it 17<br />

Istituto I.R.I.D.E. Srl<br />

istituto-iride.com 23<br />

Iterchimica Srl<br />

iterchimica.it 35<br />

Mapei SpA<br />

mapei.com<br />

Merlo SpA<br />

merlo.com<br />

II Cop.<br />

III Cop.<br />

Prealux Srl<br />

prealux.it 19<br />

Raet Srl<br />

raetsrl.it 65<br />

Roxtec Italia Srl<br />

roxtec.com/it 21<br />

Simex Srl<br />

simex.it 26<br />

Tekna Chem SpA<br />

teknachem.it 6<br />

Aziende citate<br />

4 EMME 92<br />

Anas 7, 14, 36, 88<br />

BBT 60<br />

Cangini 118<br />

Cometto 46<br />

Consorzio Integra 17<br />

Cortensafe 100<br />

CSP Fea 22<br />

Dynapac 112<br />

Epiroc 116<br />

Fagioli 21<br />

Gruppo FS Italiane 36<br />

Infrarail Firenze 54<br />

Iren 20<br />

Istituto Iride 31<br />

Istituto Italiano per il Calcestruzzo 88<br />

Mapei 20<br />

Montecristo 112<br />

Metropolitana di Napoli 72<br />

RFI Rete Ferroviaria Italiana 44<br />

SMA Road Safety 106<br />

Solosar 40<br />

Stevanato 82<br />

Telt 66<br />

Vita International 40<br />

Webuild 19<br />

Vermeer Italia Srl<br />

vermeeritalia.it 109<br />

RICICLA<br />

FINO AL 60%<br />

DI FRESATO<br />

AUMENTA<br />

LA VITA UTILE<br />

DELLA PAVIMENTAZIONE<br />

Valli Zabban amplia la propria gamma RIGENERVAL con i nuovi<br />

leganti modificati RIGENERVAL HARD e RIGENERVAL HARD PLUS<br />

per applicazioni stradali ad alte prestazioni e basso impatto<br />

ambientale. Con i prodotti della linea RIGENERVAL è possibile<br />

riciclare a caldo, nel conglomerato bituminoso, fino al 60% di<br />

fresato senza fumi e molestie olfattive, garantendo comunque una<br />

pavimentazione stradale flessibile e durabile, con un forte risparmio<br />

economico ed energetico.<br />

RIGENERVAL by Valli Zabban, un generatore di vantaggi<br />

che fa la differenza.<br />

ELIMINA<br />

FUMI E MOLESTIE<br />

OLFATTIVE<br />

I.ME.VA SpA<br />

imeva.it 43<br />

Valli Zabban SpA<br />

vallizabban.it 5<br />

Vita International Srl<br />

vitainternational.it<br />

IV Cop.<br />

100 C<br />

25 M<br />

0 Y<br />

0 K<br />

PANT.<br />

3005 C<br />

RAL<br />

5015<br />

In questo numero<br />

4/<strong>2021</strong> leStrade

7<br />

LS<br />

La commissaria UE ai trasporti Adina Valean ha paragonato il sistema dei trasporti alla spina dorsale che collega cittadini e imprese<br />

europee. I trasporti in Europa danno lavoro a oltre 10 milioni di persone e valgono circa il 5 % del PIL Europeo. Allo stesso<br />

tempo il trasporto non è privo di costi sociali: oggi le emissioni inquinanti provenienti dai trasporti corrispondono a circa un<br />

quarto delle emissioni totali di gas serra d’Europa. E ogni anno muoiono sulle strade europee oltre 25mila persone.<br />

La ricerca scientifica sostiene inoltre che le emissioni provenienti dai trasporti contribuiscono, insieme alle altre, ad alterare<br />

il clima provocando fenomeni estremi. I cambiamenti climatici influenzeranno le infrastrutture di trasporto attraverso<br />

quattro tipi di fenomeni:<br />

1. Aumento delle temperature, che comporta una maggiore vulnerabilità delle infrastrutture stradali (asfalto) e ferroviarie (binari)<br />

dovuta alla crescente frequenza di giorni caldi;<br />

2. Variazione nelle precipitazioni, che influenza negativamente la stabilità dei terreni e di conseguenza delle infrastrutture localizzate<br />

in contesti instabili e che porta al rischio di allagamento dei network sotterranei;<br />

3. Variazione nel livello del mare, che pone dei rischi per le infrastrutture stradali e ferroviarie localizzate sui litorali, nonché per le infrastrutture<br />

portuali;<br />

4. Le alluvioni, che hanno impatti sulle infrastrutture di trasporto che si trovano in prossimità dei corsi d’acqua.<br />

In tutto il mondo ci si sta interrogando su come rafforzare le nostre infrastrutture rendendole più resilienti ai fenomeni climatici estremi e sempre<br />

più frequenti. Ma per prevenire questi danni, occorre rendere “green” le nostre strade, perché quanto meno inquinamento sarà prodotto dai<br />

trasporti, tanto minori saranno i fenomeni di alterazioni climatiche e i danni alle infrastrutture. Ecco perché nella sua Strategia di mobilità sostenibile<br />

e intelligente, la Commissione Europea dichiara di puntare a un futuro della strada green, con almeno 30 milioni di auto a emissioni zero<br />

entro il 2030 e quasi tutte le auto entro il 2050. Per conseguire il traguardo della strada resiliente, occorre dunque investire sulla strada green,<br />

la strada ambientalmente sostenibile.<br />

L’Opinione<br />

La strada del futuro<br />

green, digitale e resiliente<br />

opera di Geremia Renzi - Accademia di Brera<br />

Ma la strada del futuro potrà essere green solo perché sarà anche digitale. Le tecnologie digitali - dice sempre la Commissione - hanno il potenziale<br />

per rivoluzionare il nostro modo di muoverci rendendo la mobilità più intelligente, efficiente e verde.<br />

La prima smart road italiana, la Smart Road Anas inaugurata a Cortina, sarà green. Ogni smart road comprenderà infatti una Green Island, un<br />

sito multi-tecnologico per la generazione e la trasformazione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico, mini eolico), che consentirà a ogni segmento<br />

di essere alimentato in maniera sostenibile, grazie anche a un sistema di distribuzione elettrica che aumenta l’efficienza energetica garantendo<br />

minori costi operativi. E green e totalmente elettrica sarà l’automobile connessa e automatizzata come quella realizzata da VisLab che,<br />

a guida autonoma e senza l’intervento del conducente, ha percorso 3mila km sulla tratta Anas della Sassari-Olbia, lo scorso autunno.<br />

In Europa si lavora a una strada sempre più digitale. Le strade vengono oggi classificate sulla base dei livelli di supporto che le infrastrutture possono<br />

dare alla guida autonoma. Si va dal gradino più basso, l’infrastruttura convenzionale senza informazioni digitali, fino al livello medio in cui<br />

tutte le informazioni dinamiche e statiche sono disponibili in formato digitale, fino al livello massimo, definito guida cooperativa, cooperative driving,<br />

in cui l’infrastruttura stessa è in grado di guidare sia il singolo veicolo, sia gruppi di veicoli in modo da ottimizzare i flussi di traffico. Questa<br />

guida fa pensare alla strada futura come al binario di un treno dove il sistema di gestione e controllo del traffico (European<br />

Rail Traffic Management System) è totalmente automatizzato. La strada del futuro sarà dunque green, smart,<br />

digitale e sempre più simile al binario di un treno. Già oggi nei test di platooning vediamo un camion con un conducente<br />

in testa e altri senza conducente che lo seguono collegati solo in modo digitale al camion guida. È lo stesso<br />

concetto della locomotiva che guida, seguita dai vagoni. Domani potremo vedere sulle nostre autostrade una serie<br />

di veicoli che si spostano tutti alla stessa velocità attivati da remoto da una centralina collegata che regola tutti<br />

i movimenti delle auto come su una pista telecomandata.<br />

Duemila anni fa, al tempo dell’antica Roma, i solchi scolpiti nel lastricato delle strade di pietra per favorire<br />

la marcia dei carri, trasformarono le antiche strade dell’Impero nei primi binari ferroviari della storia.<br />

La strada del futuro, che assomiglierà sempre di più a un binario, non fa che seguire dunque il suo<br />

antico destino.<br />

Domenico Crocco<br />

Dirigente Direzione Affari Istituzionali e Media<br />

Responsabile Rapporti Internazionali Anas SpA<br />

Primo Delegato e Segretario Generale<br />

Comitato Italiano Associazione Mondiale<br />

della Strada PIARC<br />

PRODOTTO<br />

ITALIANO<br />

TEKNA CHEM S.p.A. - via Sirtori, 20838 Renate (MB) tel. 0362 918311 - www.teknachem.it - info@teknachemgroup.com<br />

4/<strong>2021</strong>

8<br />

Normativa e Infrastrutture<br />

Il perimetro operativo<br />

del soccorso istruttorio<br />

Per il Consiglio di Stato può trovare applicazione anche in sede di comprova dei requisiti<br />

Claudio Guccione<br />

Avvocato<br />

Fondatore di P&I - Studio Legale Guccione<br />

& Associati<br />

Camilla Triboldi<br />

Avvocato<br />

P&I Studio Legale Guccione & Associati<br />

L’avvocato Claudio Guccione, fondatore di P&I - Studio Legale Guccione<br />

& Associati, è Professore a contratto di Diritto delle Opere Pubbliche<br />

all’Università La Sapienza di Roma (claudio.guccione@peilex.com).<br />

L’Opinione legale<br />

1. Palazzo Spada a Roma, sede del Consiglio di Stato<br />

Con la recente sentenza n. 1540 del 22/2/<strong>2021</strong>,<br />

il Consiglio di Stato è tornato ad esprimersi sul<br />

perimetro operativo del soccorso istruttorio per<br />

precisare che esso può trovare applicazione anche nella<br />

fase di verifica del possesso dei titoli, successivamente<br />

all’avvenuta aggiudicazione. Si tratta, in particolare,<br />

del caso in cui, dichiarati determinati requisiti di capacità<br />

economico-finanziaria e tecnico-professionale, in<br />

sede di comprova il concorrente produca documentazione<br />

insufficiente, incompleta, errata o comunque inidonea<br />

a dimostrare il requisito posseduto e dichiarato<br />

all’atto di presentazione della domanda di partecipazione.<br />

Affermato il principio di diritto, è proprio sulla base<br />

di quest’ultima precisazione che, nel caso di specie, il<br />

Collegio ha invero escluso l’applicabilità dell’istituto in<br />

parola, che in nessun modo può essere strumentalizzato<br />

per consentire la rettifica della dichiarazione originaria<br />

nella sua integralità. La pronuncia è stata, infatti,<br />

anche l’occasione per rimarcare il principio generale di<br />

auto-responsabilità del concorrente, in forza del quale<br />

ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori<br />

commessi nella presentazione della propria documentazione,<br />

specialmente ove le disposizioni della lex specialis<br />

siano chiare e precise.<br />

Soccorso istruttorio<br />

e comprova dei requisiti<br />

Come noto, il soccorso istruttorio è un istituto tipico<br />

dell’azione amministrativa, previsto in termini generali<br />

dall’art. 6 della Legge sul procedimento amministrativo<br />

n. 241/1990, ove si assegna al Responsabile<br />

Unico del procedimento il compito e la facoltà di ricorrere<br />

a questo strumento per colmare eventuali lacune<br />

formali dell’istruttoria procedimentale. L’istituto è stato<br />

poi inserito all’interno del primo Codice dei contratti<br />

pubblici (D.Lgs. 163/2006) e specificamente declinato<br />

per la materia della procedure di gara, in termini<br />

parzialmente differenti rispetto al paradigma fissato<br />

dalla legge generale. Si tratta, infatti, non di una mera<br />

facoltà ma di un doveroso modus procedendi, volto a<br />

superare inutili formalismi in nome del favor partecipationis<br />

e del principio di semplificazione (ex multis,<br />

C.d.S., Sez. V, sent. 17/12/2018). In questo senso, il<br />

riferimento cardine è certamente l’Adunanza Plenaria<br />

n. 9 del 25 febbraio 2014, che ha interpretato il “potere<br />

di soccorso” come un dovere della stazione appaltante<br />

di regolarizzare certificati, documenti o dichiarazioni<br />

già esistenti ovvero di completarli - ma solo in<br />

relazione ai requisiti soggettivi di partecipazione -, di<br />

chiedere chiarimenti, rettificare errori materiali o refusi,<br />

fornire interpretazioni di clausole ambigue, nel rispetto<br />

della par condicio dei concorrenti. Il perimetro<br />

12/2015 4/<strong>2021</strong> leStrade<br />

OSSERVATORIO NORMATIVO<br />

Autorità di Regolazione dei Trasporti<br />

n Delibera 22 dicembre 2020, recante “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità<br />

di regolazione dei trasporti per l’anno <strong>2021</strong>. (Delibera n. 225/2020)”, pubblicata in GU- Serie Generale<br />

n. 49 del 27 febbraio <strong>2021</strong>;<br />

n Delibera 22 dicembre 2020, recante “Approvazione del bilancio di previsione <strong>2021</strong> e pluriennale <strong>2021</strong>-<br />

2023. (Delibera n. 224/2020)”, pubblicata in GU- Supplemento Ordinario alla Serie Generale n. 45 del 24<br />

febbraio <strong>2021</strong>.<br />

Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE)<br />

n Delibera 26 novembre 2020, recante “Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001).<br />

Linea ferroviaria alta velocità/alta capacità (AV/AC) Verona-Padova. 2° lotto funzionale ‘attraversamento<br />

di Vicenza’ approvazione del progetto preliminare (CUP J41E91000000009). (Delibera n. 64/2020)”, pubblicata<br />

in GU- Serie Generale n. 55 del 5 marzo <strong>2021</strong>.<br />

di applicazione e i limiti dell’istituto sono stati mano a<br />

mano definiti dalla giurisprudenza, nella differenziazione<br />

tra irregolarità essenziali e non, fino all’avvento del<br />

nuovo Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016)<br />

che all’art. 83, comma 9, prevede che la stazione appaltante<br />

assegni al concorrente un termine, non superiore<br />

a dieci giorni, perché siano rese, integrate o<br />

regolarizzate le dichiarazioni necessarie. In un’ottica<br />

sostanzialistica, si consente la sanatoria di irregolarità<br />

che, pur presenti nella documentazione prodotta<br />

dal concorrente per la partecipazione alla procedura,<br />

non inficino l’idoneità dell’operatore economico a<br />

rendere la prestazione né alterino la bontà dell’offerta<br />

presentata. L’unico limite è quello dell’intrinseca<br />

inalterabilità dell’offerta tecnica ed economica, sancito<br />

dalla lettera della norma e confermato dalla giurisprudenza<br />

di riferimento. Tale limite è evidentemente<br />

correlato al principio generale dell’auto-responsabilità,<br />

in forza del quale il concorrente deve sottostare<br />

alle conseguenze di eventuali errori commessi nella<br />

presentazione della documentazione che, se sanati<br />

ex post, si tradurrebbero in modificazioni dell’offerta<br />

o nella produzione di documenti nuovi - formatisi<br />

in data successiva a quella di scadenza del termine di<br />

presentazione delle offerte - in violazione del principio<br />

della par condicio partecipationis (cfr. TAR Lazio,<br />

Sez. III, 22.09.2020, n. 9661). Tuttavia, fuori dai casi<br />

in cui l’esclusione dell’operatore si palesa come doverosa,<br />

anche in relazione al principio di tassatività delle<br />

cause di esclusione, l’approccio deve essere quello<br />

di declassare al rango di irregolarità sanabili tutte<br />

le mere omissioni o gli errori formali. Nel caso in esame,<br />

il tema del soccorso istruttorio si intreccia poi con<br />

quello della verifica del concreto possesso dei requisiti.<br />

Le disposizioni di riferimento per questo specifico<br />

momento della procedura di gara sono significativamente<br />

mutate tra vecchio e nuovo Codice: dall’imposizione<br />

del termine di 10 giorni essenziale e perentorio<br />

per la produzione della documentazione, dettato<br />

dall’art. 48, comma 2, D.Lgs. 163/2006 per esigenze<br />

di celerità e certezza nella fase di conclusione del<br />

procedimento della scelta del contraente (cfr. Ad. Plenaria<br />

n. 10 del 25.2.2014), si è passati all’indicazione<br />

meno stringente dell’art. 85, comma 5, D.Lgs. n.<br />

50/2016 che non prevede alcun riferimento temporale.<br />

È proprio sulla base di tale rilevo che il Consiglio di<br />

Stato, nella sentenza qui in commento, ha ritenuto di<br />

spingersi sino ad estendere l’applicazione dell’istituto<br />

del soccorso istruttorio anche alla fase di comprova<br />

dei requisiti, come meglio si preciserà nel prosieguo.<br />

Origine della controversia<br />

e giudizio di primo grado<br />

Il caso concreto da cui nasce la vicenda riguarda una<br />

procedura di gara per l’affidamento di un appalto pubblico<br />

avente ad oggetto il servizio di gestione delle violazioni<br />

amministrative intestate a soggetti residenti<br />

all’estero e il servizio di recupero crediti internazionale<br />

per conto di alcuni Comuni della Liguria. L’amministrazione<br />

procedente annullava in autotutela l’atto dirigenziale<br />

di aggiudicazione all’operatore economico, a seguito<br />

di una segnalazione della controinteressata circa<br />

la carenza di uno dei requisiti richiesti dal disciplinare<br />

di gara. In particolare, l’aggiudicataria aveva prodotto<br />

un’attestazione a comprova dello svolgimento di “servizi<br />

uguali” a quello posto a base di gara, che si era poi<br />

rivelata oggetto di rettifica da parte dell’Amministrazione<br />

rilasciante, non risultando più sufficiente per la prova<br />

richiesta. L’operatore economico impugnava dunque<br />

il provvedimento, denunciando, in via preliminare, (i)<br />

l’incompetenza del Segretario comunale ad adottare<br />

l’atto dirigenziale summenzionato e contestando, nel<br />

merito, (ii) la scelta dell’Amministrazione di ricorrere<br />

all’annullamento d’ufficio in autotutela piuttosto che al<br />

potere di revoca e (iii) la mancata attivazione del soccorso<br />

istruttorio per rimediare alla sopravvenuta inidoneità<br />

del certificato di buona esecuzione in discussione.<br />

Dopo aver analizzato ogni censura promossa, il TAR Liguria<br />

adito in primo grado rigettava in toto il ricorso con<br />

la sentenza n. 677, pubblicata il 1° ottobre 2020. Per<br />

quanto di maggiore interesse in questa sede, il Giudice<br />

di prime cure, superata l’eccezione di incompetenza e<br />

respinto il primo motivo di merito, ha affrontato il tema<br />

della mancata attivazione nel caso di specie del soccorso<br />

istruttorio. Invero, nulla di nuovo è stato dichiarato<br />

sull’argomento, atteso che il soccorso istruttorio processuale<br />

invocato dalla ricorrente, mediante la produzione<br />

in giudizio di un nuovo certificato di regolare esecuzione,<br />

diverso da quello originariamente prodotto e<br />

rilasciato da una amministrazione diversa, non risultava<br />

comunque sufficiente ed idoneo per la comprova del<br />

requisito mancante. È, tuttavia, in sede di impugnazio-<br />

9<br />

LS<br />

ne di tale capo della decisione che si è registrato l’innovativo<br />

orientamento che ha aperto le porte al soccorso<br />

istruttorio anche nella fase di verifica del possesso dei<br />

requisiti conseguente all’aggiudicazione.<br />

La sentenza n. 1540/<strong>2021</strong><br />

del Consiglio di Stato<br />

Il ricorrente in primo grado proponeva appello avverso<br />

la sentenza di rigetto emessa dal TAR Liguria, lamentando<br />

l’erroneità delle statuizioni espresse, soprattutto<br />

in punto di soccorso istruttorio. In particolare, l’operatore<br />

economico rappresentava come il nuovo certificato<br />

fosse del tutto idoneo a dimostrare lo svolgimento di<br />

un servizio identico a quello oggetto della procedura di<br />

gara e come il Giudice di primo grado ne avesse invece<br />

travisato il contenuto e il significato. Secondo la tesi<br />

dell’appellante, infatti, a fronte della sopravvenuta inidoneità<br />

del certificato prodotto in sede di comprova dei<br />

requisiti post aggiudicazione, ben avrebbe potuto essere<br />

considerato, in sostituzione, il nuovo documento attestante<br />

lo svolgimento di un precedente servizio identico<br />

a quello oggetto di gara, pur se rilasciato da una<br />

Amministrazione differente. I Giudici di Palazzo Spada<br />

non hanno tuttavia ritenuto di accogliere tale prospettazione,<br />

confermando la decisione di primo grado, meglio<br />

specificandone la motivazione. Difatti, è stato rilevato<br />

come, nel caso di specie, l’invocato soccorso istruttorio<br />

non avrebbe ad oggetto tanto la documentazione di<br />

gara a comprova della dichiarazione originaria quanto<br />

piuttosto la dichiarazione medesima nella sua integralità.<br />

In particolare, ciò che il ricorrente vorrebbe non è<br />

la semplice integrazione o rettifica della documentazione<br />

dimostrativa bensì la sostituzione della dichiarazione<br />

prodotta con una afferente un diverso servizio, mai<br />

dichiarato in sede di gara.<br />

Ad ogni modo, la pronuncia è stata l’occasione per<br />

enunciare un principio di diritto che, seppur non applicabile<br />

allo specifico caso di specie, si rivela dalla portata<br />

particolarmente significativa. Dopo aver rilevato<br />

la differenza tra l’art. 48, comma 2 del previgente<br />

codice dei contratti pubblici del 2006 e la nuova disciplina<br />

di riferimento per la fase della verifica del possesso<br />

dei requisiti dichiarati (artt. 85, comma 5 e 32,<br />

commi 5 e 7, D.Lgs. n. 50/2016), il Collegio ha infatti<br />

concluso che “non può escludersi il soccorso istruttorio<br />

nel caso in cui, dichiarato il possesso dei requisiti<br />

di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale,<br />

il concorrente, in sede di comprova, produca documentazione<br />

insufficiente o incompleta o errata, comunque<br />

inidonea a dimostrare il requisito così come<br />

posseduto e dichiarato all’atto di presentazione della<br />

domanda di partecipazione”. In applicazione dell’art.<br />

83, comma 9 del Codice, dunque, ben potrebbe la stazione<br />

appaltante assegnare un termine all’aggiudicatario<br />

per regolarizzare le dichiarazioni incomplete o la<br />

documentazione carente anche in questa fase conclusiva<br />

della procedura di gara. In definitiva, la sentenza<br />

in commento costituisce un interessante approfondimento<br />

sulla materia del soccorso istruttorio, aderendo<br />

a quel filone sostanzialistico che propende per l’estensione<br />

dell’applicabilità dell’istituto in un’ottica di favor<br />

partecipationis, pur sempre nel rispetto dei principi di<br />

auto-responsabilità dei concorrenti e di immodificabilità<br />

delle offerte presentate in gara. nn<br />

4/<strong>2021</strong><br />

L’Opinione legale

10<br />

2<br />

11<br />

LS<br />

Sicurezza delle Infrastrutture<br />

L’esempio del Traforo del Frejus<br />

nel 150° anno dall’inaugurazione<br />

Nel numero di febbraio abbiamo richiamato alla memoria il “sogno” di Medail (un traforo sotto<br />

le Alpi) e il primo progetto di Henri Maus. In questa puntata della nostra serie sull’opera grande<br />

del Fejus ci occuperemo degli studi sulle nuove tecniche funzionali alla realizzazione<br />

di un traforo molto più lungo di quelli costruiti nel mondo, a quel tempo, e ripercorreremo<br />

le varie tappe della progettazione.<br />

Pasquale Cialdini<br />

Dirigente Generale a r.<br />

Ministero Infrastrutture<br />

e Trasporti<br />

In soli dieci anni (1849-1859) il piccolo Regno di Sardegna<br />

non solo riuscì risanare i bilanci, (dopo la pesante<br />

sconfitta della Prima Guerra d’Indipendenza),<br />

ma compì una notevolissima opera di ammodernamento<br />

nei settori dell’agricoltura e dei trasporti dove fu migliorata<br />

la rete stradale e, partendo da zero, fu costruita una<br />

rete ferroviaria di quasi 900 km (fig. 1) 1 . Nelle tre regioni<br />

(Piemonte, Liguria e Savoia), alla fine del 1859 la rete<br />

di strade ferrate era di gran lunga superiore a quella degli<br />

altri Stati di cui era divisa la penisola italiana. La linea<br />

ferroviaria Torino-Genova è il simbolo più importante delle<br />

opere di quegli anni. In soli 4 anni di lavoro (1849-53)<br />

L’ing. Pasquale Cialdini è stato a capo dell’Ispettorato Generale per la<br />

Circolazione e la Sicurezza Stradale e Direttore Generale della Direzione<br />

per la Vigilanza e la Sicurezza nelle Infrastrutture presso il Ministero<br />

delle Infrastrutture e dei Trasporti. È socio onorario AIIT e Segretario<br />

dell’Associazione del Genio Civile.<br />

(Seconda Parte)<br />

1. Strade ferrate nel Regno di Sardegna nel 1957<br />

nella tratta di 157 km tra Moncalierie<br />

Genova furono costruiti 42<br />

ponti e dieci gallerie che consentirono<br />

di superare le grandi<br />

difficoltà morfologiche del<br />

montagnoso territorio ligure 2 .<br />

In tale contesto, il grande progetto<br />

dell’attraversamento delle<br />

Alpi non fu certo tenuto in disparte<br />

da chi reggeva con tanto<br />

senno lo stato cisalpino. L’avvicinarsi<br />

alla Francia, accorciando<br />

i tempi di trasporto delle merci<br />

e dei passeggeri era di fondamentale<br />

importanza per sviluppare<br />

quella solidarietà di interessi in tutti i<br />

settori che formava parte integrante e imprescindibile<br />

dei vasti piani politici di Cavour. E, pertanto,<br />

con legge del 14 giugno 1852 veniva decretava<br />

la ferrovia da Torino a Susa (poi aperta il 21 maggio<br />

1854) e nel 1853 si stipulava con la Società Lafitte il<br />

contratto per la costruzione della ferrovia in Savoia<br />

da Chambery a San Jean de Maurienne e nel capitolato<br />

si includevano anche gli studi preliminari per<br />

il passaggio attraverso le Alpi. Per l’esecuzione del<br />

contratto, fu costituita la Società Vittorio Emanuele<br />

che presentò un progetto di attraversamento redatto<br />

dall’ing. Le Haitre. Questo progetto riduceva la lunghezza<br />

del traforo a soli 5.500 m, innalzandolo però a 1.700 m<br />

s.l.m. Il progetto fu scartato perché non avrebbe garantito<br />

l’accesso nei mesi invernali per le frequenti tormente<br />

di vento e di neve che affliggevano la zona di accesso<br />

a quella quota; ai minori costi di costruzione dovuti alla<br />

minore lunghezza del traforo, infatti, si sarebbero dovuti<br />

anche aggiungere dei maggiori costi di manutenzione<br />

ed esercizio per rendere il più possibile fruibile l’accesso.<br />

In quegli anni furono presentati anche altri progetti da parte<br />

di ingegneri italiani e stranieri: Cauchaux, Bourdaloue,<br />

De Lorenzi e Ranco 3 . I progetti dei primi tre ingegneri furono<br />

scartati in quanto presentavano profonde modifiche<br />

di tracciato senza peraltro apportare miglioramenti 4 , mentre<br />

il progetto proposto da Ranco era pressoché coincidente<br />

con quello, di Maus che è stato già illustrato (leStrade<br />

1-2 <strong>2021</strong>) e confermava la necessità di costruire un traforo<br />

lungo circa 12.700 m con imbocchi a Bardonecchia<br />

e a Modane, senza pozzi intermedi, data la loro notevole<br />

lunghezza e l’impraticabilità dei luoghi posti a quota superiore<br />

ai 2.000 m dove sarebbero dovuti essere ubicati.<br />

Come conclusione di tutti questi studi, il tracciato proposto<br />

da Maus, e confermato da Ranco (fig. 2) appariva<br />

senza dubbio il migliore, ma per l’esecuzione si opponevano<br />

notevoli difficoltà apparentemente insormontabili.<br />

Non si avevano precedenti esperienze di tunnel così<br />

1<br />

lunghi, inoltre l’impossibilità di utilizzare pozzi intermedi<br />

creava due ordini di problemi:<br />

• Il primo riguardava i tempi di costruzione. L’avanzamento<br />

medio giornaliero con i mezzi ordinari era di 46 cm al giorno,<br />

il che significava che ci sarebbero voluti oltre 35 anni,<br />

senza alcuna interruzione e lavorando 365 giorni all’anno;<br />

• Il secondo riguardava le condizioni di lavoro all’interno<br />

di un tunnel così lungo e con solo due imbocchi, il che significava<br />

lavorare in ciascuno dei due fori a diversi chilometri<br />

dall’imbocco. I mezzi ordinari di ventilazione erano<br />

del tutto insufficienti a garantire condizioni minime<br />

di sopravvivenza per gli operai. Autorevoli esperti erano<br />

certi che, pur se si fosse riusciti a comprimere l’aria<br />

a parecchie atmosfere, la resistenza delle pareti dei tubi<br />

di condotta e la dispersione dell’aria nelle giunture ne<br />

avrebbero estinta la velocità dopo il primo o al massimo<br />

il secondo chilometro di distanza del fronte dello scavo<br />

dall’imbocco; e di chilometri bisognava farne più di sei<br />

da ognuno dei due imbocchi. Infine si nutrivano preoccupazioni<br />

anche per la temperatura all’interno del traforo<br />

che si prevedeva molto alta in quanto si scavava all’interno<br />

di una montagna la cui cima era molto elevata e,<br />

tenuto conto del gradiente termico (un grado ogni 30 m<br />

di profondità) e del calore prodotto dalle lampade, dalla<br />

respirazione degli operai e dallo sparo delle mine, il cantiere<br />

doveva divenire ben presto invivibile.<br />

Dal punto di vista geologico gli studi dell’esimio prof. Sismonda,<br />

che aveva accompagnato il progetto di Maus,<br />

furono confermati dalle relazioni e dai sondaggi effettuati<br />

da altri illustri geologi francesi: il prof. Mortillet, Elia<br />

di Baumont, Dufrenoy, Combes e Regnault. Tutti confermavano<br />

anche la possibilità di incontrare, durante lo<br />

scavo, ammassi d’acqua anche di rilevanti dimensioni e<br />

quantità, ma tutti erano certi che, se fossero stati seguiti<br />

i suggerimenti da loro forniti, si sarebbe potuto rimediare<br />

senza soverchi intralci nell’avanzamento dei lavori.<br />

Furono condotti anche approfonditi rilievi dei terreni per<br />

definirne la loro stratificazione 5 . In sostanza dal punto<br />

3<br />

2. Tracciato proposto da Maus e confermato<br />

da Ranco<br />

3. Compressore a colonna<br />

di vista geologico non parevano esserci difficoltà insormontabili.<br />

Bisognava vincere gli altri gravi ostacoli di cui<br />

si è già fatto cenno. Il nodo della questione era di verificare<br />

se e fino a che punto ci si poteva avvalere dell’aria<br />

compressa per superare tali ostacoli.<br />

Il ruolo determinante degli studi<br />

di Sommeiller, Grandis e Grattoni<br />

Alla risoluzione dei problemi sopraindicati lavorarono alacremente<br />

tre ingegneri del Genio Civile Germano Sommeiller,<br />

Sebastiano Grandis e Severino Grattoni. I primi<br />

due avevano già avuto modo di specializzarsi in Belgio e<br />

in Inghilterra 6 e tutti e tre avevano seguito i lavori di costruzione<br />

della galleria dei Giovi, dove avevano potuto<br />

sperimentare non solo l’utilizzazione della caduta dell’acqua<br />

per la produzione di energia, ma anche il trasporto<br />

a grande distanza dell’energia prodotta. I tre ingegneri<br />

stipularono una convenzione il 28 marzo 1854 che fu<br />

approvata con legge 20 luglio 1854 secondo la quale si<br />

impegnavano a provvedere alle necessarie sperimentazioni<br />

al cui costo avrebbe provveduto lo Stato con un<br />

somma di 120.000 lire. Gli studi e le prove eseguite, li<br />

convinsero sulla possibilità di poter comprimere l’aria,<br />

di trasportarla nel luogo desiderato e lì utilizzare il lavoro<br />

assorbito. Uno dei risultati più importanti degli studi<br />

e delle sperimentazioni condotte è stato il “compressore<br />

a colonna” 7 (fig. 3).<br />

1. In realtà nel 1849 la rete ferroviaria piemontese non partiva proprio da<br />

“zero”, perché l’anno precedente era stata inaugurata la prima tratta da Torino<br />

(Porta Nuova) a Moncalieri di 8 km. La linea Torino-Genova era stata<br />

prevista a totale carico dello Stato dalle “Regie Patenti” n. 443 del 13 febbraio<br />

1845 a firma del re Carlo Alberto.<br />

2. Tra le gallerie, una citazione particolare merita quella dei Giovi lunga<br />

3.265 km, tra Busalla e Pontedecimo. Il progettista era l’ingegnere inglese<br />

Isambard Brunel, al cui fianco lavoravano gli ingegneri del Genio Civile,<br />

Luigi Ranco e Germano Sommeiller che poi utilizzarono le esperienze ivi<br />

maturate per la progettazione e la direzione dei lavori del Frejus.<br />

3. Luigi Ranco (Asti 1813-Torino 1887) era un ingegnere del Genio Civile,<br />

ha lavorato alla costruzione della tratta Torino – Genova con Maus. Fu nominato<br />

commissario governativo della Società Vittorio Emanuele, che gestiva<br />

la tratta ferroviaria nella Savoia e nella valle di Susa. In seguito, dopo l’Unità<br />

d’Italia, gli fu affidata anche la direzione della ferrovia Salerno-Potenza<br />

4. In particolare il progetto di Cauchaux prevedeva lo spostamento del tracciato<br />

verso il Monginevro valicando il Monte Tabor a circa 2.000 m s.l.m.<br />

ed allungando il tracciato di oltre 80 km e presentava le stesse difficoltà di<br />

accesso nei mesi invernali di quello di Le Haitre.<br />

5. La stratificazione dei terreni da Nord verso Sud, con le rispettive lunghezze<br />

e la % rispetto alla lunghezza del traforo:<br />

• terreno antracifero all’imbocco lato Fournaux per una lunghezza di circa<br />

1.800 m, pari al 14,4%;<br />

• quarziti subito dopo il terreno antracifero per circa 500 m, pari allo 4%;<br />

• calcari massicci per i successivi 2.500 m, pari 20%;<br />

• scisti calcari su tutto il versante italiano per i restanti 8.000 m, pari al 61%.<br />

6. Nel 1846 il governo piemontese decise di inviare in Belgio ed Inghilterra<br />

i giovani ingegneri più promettenti ed un gruppo di operai per seguire i<br />

lavori nei Paesi più avanzati nel campo ferroviario. Tra i giovani ingegneri<br />

scelti dal prof. Carlo Ignazio Giulio c’erano Germano Sommeiller e Sebastiano<br />

Grandis. Il prof. Giulio sarà poi il membro relatore della Commissione<br />

che giudicò il progetto del traforo fatto dai suoi due allievi nel 1857.<br />

7. Per le caratteristiche del “compressore a colonna” progettato dai tre<br />

ingegneri, si rimanda al Saggio storico descrittivo di Michele Treves<br />

“Sulla perforazione meccanica delle gallerie ferroviarie”, Venezia 1864<br />

(pagg. 40-45).<br />

Sicurezza delle Infrastrutture<br />

Sicurezza delle Infrastrutture<br />

12/2015 4/<strong>2021</strong> leStrade<br />

4/<strong>2021</strong>

12<br />

7<br />

13<br />

LS<br />

4. La perforatrice di Sommellier<br />

5. Perforatrice custodita nel compartimento ferroviario a Torino Porta Nuova<br />

La convenzione prevedeva anche che le valutazioni<br />

delle sperimentazioni dovevano essere affidate a una<br />

Commissione governativa formata da insigni ed eminenti<br />

tecnici 8 . La Commissione individuò anche quale<br />

doveva essere la quantità d’aria occorrente per garantire<br />

la vivibilità degli operai impegnati nelle operazioni di<br />

scavo di almeno 100 m 3 di roccia al giorno. Dai calcoli<br />

della Commissione si ricavò la necessità di poter disporre<br />

di poco più di 74.000 m 3 di aria nelle 24 ore e quindi<br />

di 3.084 m 3 ogni ora 9 . Dai calcoli di Sommeiller si ricavava<br />

che il volume d’aria che si poteva ottenere con la<br />

forza motrice, disponibile a Bardonecchia, era di 4.086<br />

m 3 . Con tale valore si poteva scavare più dei 100 m 3<br />

al giorno e arrivare addirittura a 120 m 3 che equivalevano<br />

a un avanzamento giornaliero di 3 m. Dopo i primi<br />

esperimenti sui compressori e sulle perforatrici condotti<br />

a Collegno, presso Torino, si utilizzò un’antica cava<br />

di calcare in località La Coscia, vicino a Genova, dove<br />

furono riprodotte le stesse condizioni che si sarebbero<br />

trovate nel traforo con risultati entusiasmanti. Le conclusioni<br />

della Commissione possono così sintetizzarsi:<br />

1. “Il compressore di Grandis, Grattoni e Sommeiller opera<br />

in modo regolare e sicuro e fornisce il miglior mezzo<br />

conosciuto per applicare la forza dell’acqua cadente a<br />

comprimere grandi volumi di aria e consente di somministrare<br />

ai lavori sotterranei aria respirabile e forza motrice”.<br />

2. “Gli sperimenti sul movimento dell’aria compressa entro<br />

lunghe condotte, quantunque fatti sopra un tubo della<br />

lunghezza di 389 m, danno sicuro argomento di credere<br />

che l’aria compressa si potrà mandare fino alla metà della<br />

distanza che separa i due imbocchi, conservando una forza<br />

motrice sufficiente al suo impiego per le perforazioni”.<br />

3. “Le quantità d’acqua e la caduta di cui si può disporre<br />

nelle due valli (di Bardonecchia e dell’Arc) sono sufficienti<br />

a dar moto a quel numero di compressori che è<br />

necessario alla ventilazione dei lavori”.<br />

4. “I perforatori meccanici possono essere mossi dall’aria<br />

compressa ed essi consentono una velocità circa dieci<br />

volte maggiore per la predisposizione dei fori per la collocazione<br />

delle mine, rispetto al lavoro manuale. L’uso dei<br />

perforatori abbrevia considerevolmente la durata del lavoro<br />

della galleria e lo abbrevierà tanto più rispetto al lavoro<br />

manuale, quanto più sarà ribelle la natura dei terreni”.<br />

Da ultimo, la Commissione conclude affermando di “non<br />

essere in grado di indicare basi ragionate per contratti<br />

relativi all’esecuzione di un’opera di natura straordinaria,<br />

da condursi con mezzi straordinari e che l’opera<br />

deve quindi cominciarsi di necessità in economia”. La<br />

4<br />

5<br />

relazione termina con l’invito a “metter mano sollecitamente<br />

alle operazioni ed esplorazioni” propedeutiche<br />

all’esecuzione dell’opera. Suggerisce, infine, di “cominciare<br />

lo scavo della galleria coi mezzi consueti”, mentre<br />

si reperiscono tutti materiali necessari “per proseguirla<br />

con il più celere procedimento” (meccanico).<br />

Il progetto: approvazione<br />

e finanziamento<br />

Terminati tutti gli studi e le sperimentazioni che sinteticamente<br />

sono stati descritti, i tre ingegneri Sommeiller,<br />

Grandis e Grattoni, cui si aggiunse anche l’ingegner<br />

Luigi Ranco predisposero il progetto definitivo del traforo<br />

ferroviario. Il Ministero dei lavori pubblici stipulò<br />

con la Società Vittorio Emanuele una nuova convenzione<br />

10 con un capitolato aggiornato. Il Governo presentò<br />

nell’<strong>aprile</strong> del 1857 al Parlamento per l’approvazione la<br />

convenzione ed il progetto di legge che decretava l’esecuzione<br />

della galleria e prevedeva che lo Stato si assumesse<br />

a tutto suo rischio l’esecuzione del traforo tra<br />

Bardonecchia e Fourneaux (art. 16 del d.d.l.) e la costruzione<br />

dei due tronchi di ferrovia dai due imbocchi<br />

rispettivamente a Susa e a Modane per un costo complessivo<br />

di 41,6 milioni di lire, così ripartiti:<br />

• Tronchi da Susa a Bardonecchia 14,40 milioni<br />

e da Fourneaux a Modane:<br />

• Traforo:<br />

20,60 milioni<br />

• Armamento:<br />

3,67 milioni<br />

• Imprevisti (8%):<br />

2,93 milioni<br />

In un articolo successivo seguiremo l’iter del disegno<br />

di legge nel Parlamento e gli interventi di Cavour, poi<br />

descriveremo le varie fasi della costruzione del traforo.<br />

Quale insegnamento trarre<br />

dall’iter progettuale?<br />

Questa domanda viene spontanea, dopo aver esaminato<br />

nel dettaglio tutte le complesse fasi della progettazione,<br />

dal sogno di Medail del 1839 e dal primo progetto di Hen-<br />

6<br />

6. Gli ingegneri Grandis, Sommellier e Grattoni<br />

ri Maus, tra il 1845 e il 1849 (leStrade 1-2/<strong>2021</strong>) e poi<br />

tutti gli studi e le sperimentazioni che sono stati condotti<br />

da Sommeiller, Grandis e Grattoni negli anni successivi<br />

e che si conclusero nel 1857. In questi giorni, quasi<br />

tutte le forze politiche hanno individuato nella realizzazione<br />

delle “grandi opere” uno degli strumenti principali<br />

per uscire dalla crisi economica, tuttavia molto acceso<br />

è stato il dibattito sull’opportunità di utilizzare il “Codice<br />

degli appalti” o seguire il “modello Genova”. Su questo argomento<br />

si sono espressi anche i rappresentanti dei costruttori<br />

ed è intervenuta recentemente anche l’Antitrust<br />

e l’Agenzia Anticorruzione con pareri tra di loro opposti. I<br />

giornali hanno riportato le diverse posizioni che in modo<br />

molto sintetico si possono così riassumere:<br />

a) Coloro che propongono il “modello Genova” considerano<br />

che il Codice degli appalti ha subito tali e tante modifiche<br />

che lo hanno ridotto ad un “pot-pourri” di diverse<br />

e contrastanti disposizioni ed indicano “la sua sospensione<br />

come l’unica strada da seguire per sboccare i cantieri<br />

fermi, superando le ferraginosità degli iter e la moltiplicazione<br />

dei passaggi burocratici che costituiscono il terreno<br />

fertile in cui prosperano i fenomeni illeciti”;<br />

b) Coloro che ritengono necessario seguire le procedure<br />

ordinarie, motivano la loro scelta, in quanto: “il modello<br />

Genova non può diventare il sistema per gli appalti in Italia,<br />

il codice degli appalti non può essere cancellato perché<br />

in larga parte recepisce le direttive europee in materia”.<br />

Alcuni hanno anche aggiunto che “bisogna, però,<br />

lavorare per semplificare le procedure, per ridurre il numero<br />

delle stazioni appaltanti ed apportare alcune modifiche”<br />

ed inoltre che “non si deve consentire alle imprese<br />

cui è stato affidato l’appalto di poterlo poi subappaltare in<br />

modo indiscriminato”.<br />

Entrambe le posizioni, sembra che non abbiano compreso<br />

che la causa del fallimento della gestione delle opere pubbliche,<br />

e in particolare delle grandi opere, negli ultimi decenni<br />

è da ricercare soprattutto nella mancanza di un’adeguata<br />

programmazione e di una corretta progettazione.<br />

Questi difetti hanno comportato che le opere sono rimaste<br />

in gran parte incompiute o sono costate molto più del<br />

preventivato a causa di varianti, di sospensioni dei lavori<br />

e di riserve dell’imprese appaltatrici. Tutto ciò ha spesso<br />

favorito una dilagante corruzione con infiltrazioni anche<br />

di natura mafiosa. È bene, quindi ricordare, che prima di<br />

attivare qualsivoglia procedura di appalto, le stazioni appaltanti<br />

devono accertarsi che il progetto sia stato realizzato<br />

correttamente.<br />

Anche se sono passati molti anni, ricordo che l’ultima raccomandazione<br />

che noi studenti abbiamo ricevuto dai nostri<br />

professori della facoltà di ingegneria è stata proprio sull’estrema<br />

cura e attenzione che avremo dovuto dedicare nella<br />

nostra vita professionale alla progettazione; e ricordo anche<br />

bene che questa stessa raccomandazione è stata la prima<br />

che ho ricevuto dai miei superiori quando, pochi mesi<br />

dopo, sono stato assunto al Ministero dei Lavori Pubblici.<br />

Dopo qualche tempo, frequentando la biblioteca del Ministero,<br />

ho scoperto che la raccomandazione sulla “corretta<br />

progettazione” che avevo ricevuto aveva origini antichissime.<br />

Sfogliando uno dei primi numeri del “Giornale del<br />

Genio Civile” (n. 6 del 1863) 11 ho rintracciato una delle<br />

primissime disposizioni del Ministero, in materia di opere<br />

pubbliche, la circolare n. 29 del 1° settembre 1863 con la<br />

quale il ministro Luigi Federico Menabrea 12 , invitava gli Ingegneri<br />

Capi degli uffici del Genio Civile a “portare la mas-<br />

7. Legge fondamentale sulle opere pubbliche<br />

sima cura ed attenzione nello studio e nell’accertamento<br />

delle condizioni particolari di ciascuna opera per scegliere<br />

ed applicare i migliori ed i più economici sistemi consacrati<br />

dall’esperienza”. La circolare poi proseguiva invitando<br />

i progettisti a “usare ogni diligenza nella valutazione<br />

delle opere, nella determinazione dei prezzi relativi e nelle<br />

operazioni di calcolo che sieno fatte con quella più rigorosa<br />

esattezza che l’arte rende possibile”. La circolare ricordava<br />

anche che “nell’eseguimento dei lavori non dev’essere<br />

permessa variazione alcuna dei limiti stabiliti dal progetto.<br />

Qualunque modificazione, che alteri le forme o le dimensioni<br />

prescritte, o che porti aumento di opere, quantunque<br />

reso necessario da circostanze imprevedute, non sarà mai<br />

consentita se non sia espressamente approvata da questo<br />

Ministero”. Menabrea concludeva con “un comando” che<br />

era al tempo stesso un auspicio: “Quando i signori Ingegneri<br />

prendano a cuore le premesse avvertenze, le opere<br />

potranno essere portate a termine nel rispetto dei tempi e<br />

dei costi preventivati”. È proprio da quest’ultimo “comando”<br />

che bisogna partire per evitare il ripetersi dei fenomeni<br />

che hanno caratterizzato in questi ultimi decenni l’esecuzione<br />

delle opere pubbliche e specialmente delle “grandi<br />

opere”. Se si esaminano le numerose opere incompiute e<br />

anche quelle che in corso d’opera hanno subito numerose<br />

varianti con aumenti considerevoli dei costi, si vedrà che<br />

erano prive di un’adeguata programmazione e il loro progetto<br />

era, fin dall’origine, carente.<br />

I governi che si sono succeduti non sono andati alla ricerca<br />

della causa principale, hanno solo pensato di risolvere<br />

i problemi modificando di continuo le leggi sugli appalti,<br />

come se queste fossero in grado di cambiare i comportamenti<br />

delle persone, ovvero dei progettisti, dei responsabili<br />

delle stazioni appaltanti e dei titolari delle imprese. Tutti<br />

sappiamo che la “Legge fondamentale sulle opere pubbliche”<br />

del 1865 (L. 20 marzo 1865, n. 2248 allegato f) è rimasta<br />

in vigore per 130 anni ed insieme al “Regolamento<br />

per la Direzione, Contabilità e Collaudazione dei lavori dello<br />

Stato” (R.D. 25 maggio 1985, n. 350), ha consentito la costruzione<br />

dell’Italia nell’Ottocento e nei primi quarant’anni<br />

del Novecento e poi la ricostruzione nel Secondo Dopoguerra.<br />

La legge che l’ha abrogata nel 1994 (n.109/1994,<br />

cosiddetta Legge Merloni), in meno di 25 anni, è stata più<br />

volte modificata e poi abrogata e sostituita da altre leggi<br />

che sono state a loro volta abrogate e sostituite 13 .<br />

Una conclusione<br />

Per intervenire sui comportamenti non si devono cambiare<br />

di continuo le leggi perché questo comporta anche difficoltà<br />

di interpretazione sugli ambiti di applicazione delle<br />

modifiche e questo aumenta a dismisura il contenzioso<br />

tra le stazioni appaltanti e le imprese che, molto spesso,<br />

hanno ottenuto attraverso le “riserve” corrispettivi molto<br />

più elevati di quelli pattuiti. Per intervenire sui comportamenti<br />

si devono, invece, aumentare i controlli a partire dal<br />

progetto e poi durante l’esecuzione delle opere sul rispetto<br />

della legge vigente. A tal proposito, si auspica che il Ministero<br />

delle Infrastrutture ponga mano immediatamente a<br />

una nuova legge sui lavori pubblici, prendendo a modello<br />

la legge del 1865, la componga di pochi e chiari articoli che<br />

non diano luogo a interpretazioni contrastanti. Contemporaneamente<br />

dovrebbero essere emanati anche i Regolamenti<br />

attuativi, aggiornando quelli del 1895. Al tempo<br />

stesso, è necessaria una profonda riduzione e specializzazione<br />

delle stazioni appaltanti, organizzate sul modello<br />

dei compianti Uffici del Genio Civile, affidando al Consiglio<br />

Superiore dei Lavori pubblici, oltre al compito dell’approvazione<br />

dei progetti delle opere pubbliche dello Stato anche<br />

quello delle ispezioni sui lavori. nn<br />

8. La Commissione era composta da: Luigi Des Ambrois di Navache,<br />

presidente; Luigi Federico Menabrea, Dionigi Ruva, Quintino Sella e<br />

Carlo Ignazio Giulio, membri.<br />

9. Chi vuole approfondire l’argomento, può leggere il Saggio storico<br />

descrittivo (già citato) di Michele Treves, pagg.75-76.<br />

10. I punti salienti della convenzione, come prevista nel disegno di<br />

legge, saranno descritti in un articolo successivo.<br />

11. Fin dalla costituzione del Ministero dei Lavori pubblici nel 1859 è<br />

stato pubblicato il Giornale del Genio Civile che mensilmente raccoglieva<br />

le disposizioni normative e la descrizione delle numerose opere pubbliche<br />

realizzate dagli uffici centrali e periferici del Ministero. Tutti i numeri<br />

del Giornale del Genio Civile sono consultabili nella Biblioteca del Ministero<br />

dei Lavori Pubblici (ora Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità<br />

Sostenibili) in via Nomentana, 2.<br />

12. Luigi Federico Menabrea era ingegnere, professore al Politecnico di<br />

Torino e generale del Genio militare. E’ stato anche Presidente del Consiglio<br />

Superiore dei Lavori Pubblici e dal dicembre 1862 al settembre<br />

1864 Ministro del Lavori Pubblici ed infine da ottobre 1867 a dicembre<br />

1869 Presidente del Consiglio dei Ministri.<br />

13. La legge sulle opere pubbliche (Legge n.2248, allegato f), del 1865<br />

è durata 130 anni durante i quali l’Italia è stata dotata di numerosissime<br />

opere pubbliche, in particolare ferrovie e strade. Nel 1895 è stato<br />

pubblicato il RD n. 350 del 25/5/1895 “Regolamento per la direzione,<br />

contabilità e collaudo dei lavori dello Stato”, cui ha fatto seguito il DM<br />

del 29/5/1895 “Regolamento per la compilazione dei progetti di opere<br />

pubbliche dello Stato”. Intere generazioni di ingegneri hanno utilizzato<br />

questi tre importanti strumenti che hanno consentito la “costruzione e,<br />

nel secondo dopoguerra, anche la ricostruzione dell’Italia”. Nel 1994 la<br />

“legge sulle OO. PP.” è stata abrogata dalla cosiddetta Legge “Merloni”<br />

n. 109/1994 che è stata poi abrogata dal D.Lgs n.50 del 18/4/2006.<br />

Il Regolamento n.350/1895 è rimasto in vigore fino al 2010, quando è<br />

stato abrogato dal Regolamento emanato con DPR n.207/2010. Il D.Lgs<br />

n.163/2006 è stato poi abrogato dal D.Lgs n.50 del 18/4/2016 che ha<br />

anche abrogato il DPR n.207/2010 di cui però ha lasciato in vigore alcuni<br />

punti in attesa della pubblicazione dei provvedimenti normativi necessari<br />

(ovvero di un nuovo regolamento). Il 15/7/2016 viene pubblicata<br />

sulla G.U. l’Avviso di rettifica che modifica 100 articoli su 220 del D.Lgs<br />

n.50/2016. Il 5/7/2017 viene pubblicato il D.Lgs n.56 del 19/7/2017<br />

recante “disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n.50/2016” con il<br />

quale vengono apportate grosse correzioni per risolvere le criticità rilevate<br />

nel primo anno di applicazione del Codice degli appalti. Le modifiche<br />

ed integrazioni al D.Lgs. n.50/2016 sono continuate anche negli<br />

anni successivi e ad oggi siamo arrivati alla versione 7.8.<br />

Sicurezza delle Infrastrutture<br />

Sicurezza delle Infrastrutture<br />

12/2015 4/<strong>2021</strong> leStrade<br />

4/<strong>2021</strong>

14<br />

15<br />

LS<br />

Rientro strade, via libera<br />

alla seconda tranche del piano<br />

Ritornano sotto la gestione di Anas (Gruppo FS Italiane) 3mila km di rete provinciale<br />

Al via la seconda tranche 1<br />

di rientro strade ad Anas<br />

da parte delle amministrazioni<br />

locali per circa 3.000<br />

km, che unita ai trasferimenti<br />

della prima tranche avviata alla<br />

fine del 2018, incrementa la rete<br />

in gestione ad Anas a un totale<br />

di oltre 32.000 km. Nel dettaglio,<br />

in esecuzione dei DPCM<br />

del 21 novembre 2019, il 7 <strong>aprile</strong><br />

è stata effettuata la consegna<br />

di 872 km da parte delle regione<br />

Emilia-Romagna. A seguire il<br />

Piemonte con 1.000 km, la Lombardia<br />

con 1.075 km e la Toscana<br />

con 39 km (che si aggiungono<br />

ai 573 km trasferiti dalla<br />

Toscana nel 2018). Le operazioni<br />

di passaggio si concluderan-<br />

2<br />

no entro la fine del mese di <strong>aprile</strong>.<br />

Con questa seconda tranche,<br />

entrano nella gestione di Anas<br />

altri circa 1.300 ponti, che saranno<br />

immediatamente inseriti<br />

nel programma Bridge Management<br />

System che prevede cicli<br />

cadenzati di monitoraggi e ispezioni.<br />

Anas, sulla base delle prescrizioni<br />

contenute nel parere<br />

del Consiglio Superiore dei Lavori<br />

Pubblici del 18 <strong>aprile</strong> 2019,<br />

ha svolto in via preventiva sulla<br />

rete della seconda tranche in<br />

corso di trasferimento una due<br />

diligence infrastrutturale con lo<br />

scopo di controllare la presenza di eventuali<br />

criticità per la sicurezza degli utenti e verificare<br />

lo stato di conservazione e funzionalità<br />

delle strutture, comprensive di ponti, viadotti<br />

e gallerie. Questa attività ispettiva, interamente<br />

a carico di Anas, è stata propedeutica<br />

alla conoscenza degli asset stradali per programmare<br />

i necessari interventi di manutenzione<br />

e messa in sicurezza delle tratte oggetto<br />

di rientro in gestione ad Anas. Le attività<br />

sono state completate a marzo <strong>2021</strong> per con-<br />

© Anas SpA<br />

© Anas SpA<br />

1. Strade già rientrate e attività Anas: SS 148 nel Lazio<br />

2. SS 452 “della Contessa” in Umbria<br />

sentire l’effettivo trasferimento delle strade.<br />

“Il Piano Rientro Strade ad Anas - ha dichiarato<br />

l’Amministratore delegato Massimo Simonini<br />

- ha diversi obiettivi che riguardano<br />

l’ambito della sostenibilità nell’ottica di migliorare<br />

la qualità del servizio complessivo<br />

offerto agli utenti. Aumenta l’efficienza della<br />

gestione dell’intera rete, con interventi di<br />

manutenzione programmata più omogenei,<br />

potenzia gli standard di sicurezza con benefici<br />

in termini di accessibilità a tutti i territori<br />

e alle aree interne. Inoltre, concentrare le<br />

competenze in un unico gestore, che ha un<br />

unico core business, evita la frammentazione<br />

delle competenze nella gestione delle strade<br />

e dei trasporti e rappresenta una garanzia<br />

per la destinazione degli investimenti, mantenendo<br />

e sviluppando al contempo il know<br />

how di Anas”. nn<br />

Consolidamento strutturale e conservativo del ponte monumentale di Ariccia<br />

■ Sicilia, in adeguamento<br />

l’itinerario Catania-Gela<br />

Sono stati avviati il 29 marzo i primi cantieri<br />

nell’ambito dei lavori per l’adeguamento e la<br />

messa in sicurezza dell’itinerario Catania-Gela. I<br />

primi tratti interessati dalle lavorazioni riguardano<br />

la strada statale 117bis “Centrale Sicula”, dal<br />

km 76 al km 82, incluso il completamento della<br />

rotatoria presente al km 80,650 della statale.<br />

Nella settimana precedente erano stati inoltre<br />

consegnati all’impresa aggiudicataria, e sono<br />

quindi di prossimo avvio, i lavori dal km 12 al<br />

km 43 della strada statale 417 “Di Caltagirone”.<br />

I lavori consegnati - avviati o di imminente avvio<br />

- hanno un importo di investimento pari a<br />

circa 25 milioni di euro. Sono inoltre in corso le<br />

progettazioni di altri interventi, per un investimento<br />

ulteriore di circa 74 milioni di euro. I lavori<br />

sono stati aggiudicati mediante una gara<br />

di accordo quadro suddivisa in tre lotti. Anas ha<br />

Anas (Gruppo FS Italiane) il 29 marzo ha avviato<br />

gli interventi di consolidamento strutturale<br />

e conservativo del ponte monumentale Pio IX<br />

di Ariccia (Roma). Le attività hanno avuto inizio<br />

con la fase di cantierizzazione che al momento<br />

non interesserà la sede stradale, in quanto<br />

i primi interventi riguarderanno le facciate<br />

esterne e l’area sottostante il ponte, senza limitazioni<br />

al transito. Successivamente si procederà<br />

con le lavorazioni nella parte superiore<br />

e scatterà il provvedimento di chiusura al transito<br />

in entrambe le direzioni. Tale intervento è<br />

il risultato di un atto di transazione tra Comune<br />

e Anas attraverso il quale Anas ha preso in carico<br />

gli interventi dell’opera del Comune. L’investimento<br />

complessivo dell’intera opera è pari<br />

a 5,5 milioni di euro.<br />

“Avviamo lavori importanti per un ponte storico<br />

- ha dichiarato l’ing. Marco Moladori, Responsabile<br />

Struttura Territoriale Lazio -, un’attività<br />

resa possibile grazie alla sinergia e collaborazione<br />

con il Comune di Ariccia, che ha garantito<br />

una grande attenzione per il territorio.<br />

Gli interventi previsti sono necessari per tutelare<br />

un’infrastruttura di grande valore e importante<br />

collegamento tra la zona dei Castelli Romani<br />

e la capitale. Naturalmente l’impegno di<br />

Anas è quello di ridurre al minimo il disagio e<br />

3 4<br />

© Anas SpA<br />

aderito al Protocollo d’Intesa tra le Prefetture<br />

della Regione Sicilia del 14 novembre 2016, per<br />

garantire il rispetto della legalità nei cantieri.<br />

■ Sardegna, riqualificazione<br />

dei ponti della SS 131<br />

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ha avviato<br />

un piano di interventi finalizzati alla riqualificazione<br />

delle opere d’arte nel tratto sassarese<br />

della strada statale 131 “Carlo Felice”, del valore<br />

complessivo di oltre 15 milioni di euro. A partire<br />

dall’8 <strong>aprile</strong> sono stati avviati gli interventi di<br />

demolizione e ricostruzione del sottovia situato<br />

all’altezza dello svincolo di Saccargia sulla statale<br />

597 (km 197,800) per un valore di oltre 2<br />

milioni di euro. Gli interventi prevedono la chiusura<br />

di un tratto di 600 metri di statale 131 con<br />

deviazioni segnalate in loco. La stessa tipologia<br />

di interventi interesserà nel breve periodo i sottovia<br />

situati agli svincoli di Thiesi (km173,300),<br />

a tal proposito abbiamo migliorato la viabilità<br />

comunale che sarà interessata dai percorsi alternativi<br />

in occasione della chiusura del ponte”.<br />

Grazie a questo intervento Anas potrà conservare<br />

e preservare lo storico ponte monumentale<br />

di Ariccia che vide la sua prima realizzazione<br />

nel 1847 su progetto dell’architetto Giuseppe<br />

Bartolini. L’opera commissionata da Papa Pio<br />

IX, da cui prende il nome, svolge un ruolo di primaria<br />

importanza per il collegamento della comune<br />

di Ariccia con la città di Roma.<br />

3, 4. Via al “restauro” del ponte Pio IX<br />

© Anas SpA<br />

Bonnanaro (179,200) e Siligo (186,800) del valore<br />

di un 1 milione di euro ciascuno, e del sottovia<br />

situato allo svincolo di Florinas/Codrongianus<br />

(km 194,300) i cui lavori hanno un valore<br />

di 2,4 milioni di euro. Il piano prevede inoltre<br />

il risanamento conservativo e l’adeguamento<br />

strutturale del viadotto Badde Olia (205,500)<br />