Mediale-Schatten_Moving-shadows fertige lit.liste.indd - Universität ...

Mediale-Schatten_Moving-shadows fertige lit.liste.indd - Universität ...

Mediale-Schatten_Moving-shadows fertige lit.liste.indd - Universität ...

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

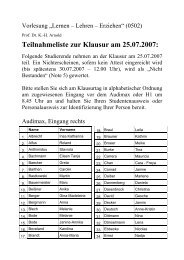

Abbildungen<br />

René Magritte: “Ceci n´est pas<br />

une pipe.” 1928-1929,<br />

Maße: 59x80 cm (aus: Torc<br />

zyner, Harry: René Magritte:<br />

Zeichen und Bilder. DuMont<br />

Buchverlag Köln, 1977. Seite<br />

119. Tafel 206.)<br />

RenéMagritte: „Das Reich der<br />

Lichter“ 1950, Maße: 79x99<br />

cm<br />

(aus: Torczyner, Harry: René<br />

Magritte: Zeichen und Bil<br />

der. DuMont Buchverlag<br />

Köln, 1977. Seite 177. Tafel<br />

382.)<br />

René Magritte: „Der Salon Got<br />

tes.“ 1958, Maße: 43x59 cm<br />

(aus: Torczyner, Harry: René<br />

Magritte: Zeichen und Bil<br />

der. DuMont Buchverlag<br />

Köln, 1977. Seite 181. Tafel<br />

391.)<br />

RenéMagritte: „Die unmögliche<br />

Reproduktion.“ 1937-1939,<br />

Maße: 81,3x65 cm (aus:<br />

Torczyner, Harry: René<br />

Magritte: Zeichen und Bil<br />

der. DuMont Buchverlag<br />

Köln, 1977. Seite 55. Tafel<br />

74.)<br />

René Magritte: „Das Prinzip<br />

der Unsicherheit“ 1944,<br />

Maße: 65x51 cm (aus: Torc<br />

zyner, Harry: René Magritte:<br />

Zeichen und Bilder. DuMont<br />

Buchverlag Köln, 1977. Seite<br />

159. Tafel 326.)<br />

Francis Bacon: „Mann<br />

mit Hund.“, 1953, Maße:<br />

152,5x117 cm, (aus: Schnei<br />

der, Helmut: Francis Bacon.<br />

Meine Bilder. Prestel Verlag,<br />

München 1983. Tafel 12.)<br />

Francis Bacon: „Triptychon von<br />

1972“, Maße: 198x147,5<br />

cm, (aus: Leiris, Michael:<br />

Francis Bacon. Full face<br />

and in profile. Phaidon Ver<br />

lag, Oxford 1983. Tafel 89.)<br />

Francis Bacon: „Kopf I“, 1948,<br />

Maße: 103x75 cm<br />

(aus: Schneider, Helmut:<br />

Francis Bacon. Meine Bilder.<br />

Prestel Verlag, München<br />

1983. Tafel 51.)<br />

oder jenen auf der Kontur lokalisierten Punkt<br />

entwichen ist.“ (Deleuze, 1995. S. 17).<br />

Neben dem Aspekt des „fleischgewordenen“<br />

<strong>Schatten</strong>s gibt es bei Bacon noch seine Figuren,<br />

die nur noch ein <strong>Schatten</strong> eines menschlichen<br />

Lebewesens sind. Er reduziert z. B. beim „Kopf I“<br />

(Abb. 8) aus dem Jahre 1948 den Schrei eines<br />

Menschen auf das Wesentliche und Markante,<br />

nämlich den Mund. Die Gestalt selber können<br />

wir nur noch erahnen und uns vorstellen, wie<br />

die Person beim Schrei den Kopf in den Nacken<br />

wirft, denn diese Bewegung stellt Bacon unscharf<br />

dar. Das einzige was gut und deutlich<br />

erkennbar ist, ist der Mund der Gestalt, doch<br />

erinnert dieser durch die langen und scharfen<br />

Eckzähne eher an ein Tier und tatsächlich hat<br />

er für diese als Vorlage die Zähne eines Schimpansen<br />

verwendet. Wie oben bereits erwähnt<br />

unterschied Bacon nicht immer differenziert<br />

zwischen Mensch und Tier.<br />

Es ist möglich, dass Bacon sich von den Texten<br />

Batailles inspirieren ließ, der schreibt in seinem<br />

„Kritischen Wörterbuch“: „Bei großen Ereignissen<br />

konzentriert sich das menschliche Leben<br />

ganz tierisch auf den Mund; der Zorn lässt<br />

einen die Zähne zusammenbeißen, die Angst<br />

oder fürchterliches Leiden machen den Mund<br />

zum Organ gellender Schreie. Es lässt sich dabei<br />

leicht beobachten, dass der Betroffene seinen<br />

Hals reckt, seinen Kopf ungestüm zurückwirft,<br />

so dass der Mund, soweit dies möglich ist,<br />

an eine Stelle gerät, die einer Fortsetzung des<br />

Rückgrats gleichkommt, mit anderen Worten<br />

in die Position, in der er sich normalerweise bei<br />

Tieren befindet.“ (Stuttgart und Berlin, 1985. S.<br />

13). Bacon anonymisiert die Personen durch<br />

seine Darstellungsweise, manchmal kann man<br />

nicht mehr zwischen Mann und Frau differenzieren.<br />

Die Gestalten scheinen in ihrer Pein<br />

gefangen auf der Schwelle zwischen dieser<br />

(unserer) Welt und dem Leben nach dem Tode<br />

zu stehen. Es ist ein idealer, quälenden Schrei<br />

durch Bacons abstrakte Darstellungsweise seinem<br />

Wesen gemäß umgesetzt. Die Darstellung<br />

erschüttert mehr als ein Foto von einem schreienden<br />

Menschen, vielleicht liegt das Geheimnis<br />

in dem Verschwommenen bei Bacon. Durch<br />

das Anonyme schreit nicht ein bestimmter<br />

Mensch, sondern es wirkt wie der personifizierte<br />

Schrei selber. Man spürt den Schrei und den<br />

Schmerz regelrecht. In dieser Qual unterscheidet<br />

sich der Mensch nicht mehr vom Tier.<br />

„Das gewaltsame Zusammenbringen von<br />

Mensch/Tier in einer Weise, die den herkömmlichen<br />

Unterschied zwischen beiden in Frage<br />

stellt, war Teil von Batailles fortwährenden Angriffen<br />

auf die „idealistische Selbsttäuschung“,<br />

die der Mensch an sich verübt. In diesem Fall<br />

geht es um die Enthüllung des Tierischen oder<br />

Fast-Tierischen im Menschen, vor allem in<br />

Situationen, in denen er glaubt, sich von seiner<br />

menschlichsten oder edelsten Seite zu zeigen.“<br />

(Stuttgart und Berlin, 1985. Seite 14).<br />

35<br />

Abb. 8: Francis Bacon: „Kopf I“, 1948, Maße:<br />

103x75 cm