Das Interkulturelle Handlungskonzept der Katholischen ... - Menden

Das Interkulturelle Handlungskonzept der Katholischen ... - Menden

Das Interkulturelle Handlungskonzept der Katholischen ... - Menden

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

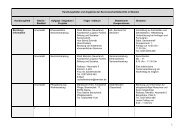

Die Steuergruppe des Index setzt sich zusammen aus Kin<strong>der</strong>n, Erziehern <strong>der</strong> Offenen Ganztagsschule,<br />

Kin<strong>der</strong>garten, Arabischlehrerin, Islamwissenschaftler, Eltern und Lehrern/-Lehrerinnen und<br />

wird begleitet und finanziert von <strong>der</strong> Carl Richard Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft.<br />

3. Qualitätsbereich: Unterrichtsqualität<br />

Sinnstiftung und Beziehung<br />

Freiheit und Bindung<br />

Als bekenntnisorientierte und interkulturelle Schule weist unser Lehren und Lernen immer auch über<br />

den Menschen hinaus in <strong>der</strong> Frage nach dem Sinn des Lebens und <strong>der</strong> Schöpfung. So ist das<br />

Erwerben sicherer Kenntnisse und Kompetenzen immerauch verbunden ist mit einer werteorientierten<br />

Selbst- und Welterkenntnis.<br />

Wir vermitteln kein isoliertes Wissen, son<strong>der</strong>n bemühen uns darum, Lernzusammenhänge, Erkenntnisse<br />

und ethische Grundlagen zu schaffen sowie das kindliche Staunen und Wahrnehmen zu<br />

erhalten. Dies ist in interreligiösen und interkulturellen Klassen und einer Gesellschaft ohne kulturellreligiöser<br />

Orientierung von beson<strong>der</strong>er Bedeutung.<br />

Von uns Lehrerinnen/Lehrern erfor<strong>der</strong>t dies eine verän<strong>der</strong>te pädagogische Haltung, die unseren<br />

gesamten Unterricht prägt: Nur in enger sozialer und sensibler menschlichen Beziehung und Bindung<br />

können wir die Schülerinnen und Schüler in ihrer Entwicklung begleiten, bei <strong>der</strong> sie oft überraschend<br />

an<strong>der</strong>e Wege gehen als unsere geplanten.<br />

Der eigenständigen Lerntätigkeit geben wir dabei ebenso viel Raum wie wir Grenzen setzen.<br />

Respekt heißt für uns, Grenzen zu achten, seien es die <strong>der</strong> Lehrer/innen, <strong>der</strong> Eltern, Mitschüler/innen<br />

o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Sachen.<br />

So sind uns in unseren heterogenen Klassen zur ganzheitlichen För<strong>der</strong>ung unserer Kin<strong>der</strong> neben<br />

neuen Lern- und Unterrichtsformen religiöse und traditionelle Werte wie Respekt, Gesprächskultur,<br />

eine motivierte Lernarbeit, eine effiziente Nutzung <strong>der</strong> Lernzeit sowie Stille, Gemeinschaft und<br />

Spiel sehr wichtig.<br />

In diesem Bewusstsein neuer und traditioneller Erkenntnisse <strong>der</strong> Bildung und Erziehung prägen<br />

folgende Elemente den Unterricht:<br />

3.1 Lernen im Spannungsfeld von Offenheit und Geschlossenheit,<br />

Bereits um 7.15 h kommen die ersten Schüler/innen in unsere Schule, betreten leise ihre Klassenzimmer<br />

und beginnen zu verweilen, sich zu orientieren, zu beschäftigen, ohne Anstoß zu lernen. Nach<br />

und nach kommen immer mehr Kin<strong>der</strong> dazu, um alleine, in Partner- o<strong>der</strong> Gruppenarbeit zu arbeiten.<br />

Dazu suchen sie sich geeignete Räumlichkeiten. Die Lehrer/innen bieten diese Lernzeit auf freiwilliger<br />

Basis, ohne Anrechnung auf ihre Arbeitszeit an.<br />

Ein bestimmen<strong>der</strong> Teil unserer Unterrichtszeit ist geprägt durch Wochenplan-, Projekt- o<strong>der</strong> Freiarbeit.<br />

Dabei arbeiten die Kin<strong>der</strong> selbstbestimmt in Einzel-, Partner- o<strong>der</strong> Gruppenarbeit. Dieser Lernorganisation<br />

liegt die Erkenntnis zugrunde, dass jede Erkenntnis vom Individuum selbst konstruiert<br />

wird. Jedes Kind eignet sich das Wissen auf individuell unter-schiedlicher Weise an. So hat sich die<br />

Schule von einer belehrenden zu einer lernenden Schule weiter entwickelt. Die Lernenden sind<br />

selbst Akteure ihres Lernprozesses. Dabei entwickeln die Kin<strong>der</strong> Handlungskompetenz im fachlichen,<br />

personalen, methodischen und sozialen Bereich. Sie sind selbstbewusst und aktiv. Lesemütter,<br />

Praktikanten und Studenten unterstützen stetig das individualisierte Lernen.<br />

Diese offene Arbeit zeigt gleichzeitig Geschlossenheit, als eine selbsttätige Lerntätigkeit immer auch<br />

eine vorbereitete Operationsstruktur voraussetzt. Auch in einem offenen System eignet sich ein Kind<br />

einen Lerngegenstand in <strong>der</strong> Wechselwirkung von Selbstbestimmtheit und Bestimmt werden an.<br />

Neben <strong>der</strong> formalen Eignung bilden dabei emotionale Bewertungen ein wesentliches Kriterium.<br />

Ein immer wie<strong>der</strong> motiviertes Lernen erfor<strong>der</strong>t zudem eine lebendige Rhythmisierung, so dass das<br />

offene Lernen ergänzt wird durch Unterrichtsgespräche, Stille, Vorträge, gemeinsames Reflektieren,<br />

Singen und auch Bewegen.<br />

Ein lehrerzentrierter Unterricht (direkte Instruktion) zeigt sich in <strong>der</strong> För<strong>der</strong>ung von Kin<strong>der</strong>n aus<br />

unteren sozialen Schichten und auch bei <strong>der</strong> För<strong>der</strong>ung von Migrantenkin<strong>der</strong>n vor allem in den<br />

Anfangsklassen als auch erfolgreich. Die von Peter Rüesch beschriebene Wirksamkeit <strong>der</strong> direkten<br />

Instruktion können wir bestätigen.<br />

(Peter Rüesch, Gute Schulen im multikulturellen Umfeld 1999, Seite 66)<br />

3.2 Lernen im Spannungsfeld von Gespräch und Stille<br />

Die Kin<strong>der</strong> <strong>der</strong> KGS Am Domhof lernen das 2tahören als Schlüsselkompetenz wie das Lesen, Rechen<br />

und Schreiben. Die Kin<strong>der</strong> lernen Stille auszuhallen sowie die akustische Welt bewusst wahrzu-<br />

8