7 Teil 5 - Prof. Dr. Reinhard Singer

7 Teil 5 - Prof. Dr. Reinhard Singer

7 Teil 5 - Prof. Dr. Reinhard Singer

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

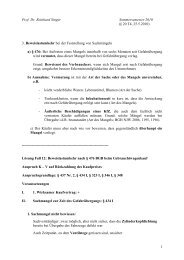

<strong>Prof</strong>. <strong>Dr</strong>. <strong>Reinhard</strong> <strong>Singer</strong> Wintersemester 2009/2010<br />

(16.12.2009, § 7/T5)<br />

8. Das Fehlen des Erklärungsbewusstseins<br />

Grundkurs im Bürgerlichen Recht<br />

Lehrbuch-Beispiel: Trierer Warenversteigerung<br />

Ortsfremder (O) kommt nach Trier, geht in eine Gastwirtschaft, entdeckt einen Bekannten<br />

und winkt ihm zu. Zuschlag für einen „Fuder“ Wein zum Preis von 5.000 €. O war, ohne dass<br />

er dies bemerkt hatte, in eine Weinversteigerung geraten.<br />

a) Gemeinsamkeiten und Unterschiede zum Inhaltsirrtum:<br />

- Gemeinsamkeit: objektiver Tatbestand einer konkludenten Willenserklärung<br />

- Unterschied: subjektiver Tatbestand. Erklärender hat weder den Willen, noch das<br />

Bewusstsein, überhaupt eine Willenserklärung abzugeben (Erklärungsbewusstsein).<br />

b) Übersicht zum subjektiven Tatbestand der Willenserklärung:<br />

objektiver Tatbestand:<br />

subjektiver Tatbestand:<br />

Handlungswille<br />

§§ 104, 105<br />

Erklärung<br />

Erklärungsbewusstsein<br />

§ 118<br />

Geschäftswille<br />

§ 119<br />

(1) Fehlt Handlungswille: Erklärung nichtig (§ 105 I BGB). § 122 BGB analog nur<br />

anwendbar, wenn Vertrauenstatbestand zurechenbar ist (nicht bei Bewusstlosen,<br />

Geisteskranken).<br />

(2) Fehlt Geschäftswille: Erklärung nicht nichtig, sondern anfechtbar;<br />

Vertrauensschaden des Geschäftspartner ist zu ersetzen (§§ 119, 122 BGB).<br />

(3) Fehlt Erklärungsbewusstsein: h.M. wie Geschäftswille (§§ 119, 122 BGB analog).<br />

(a) arg.: Fehler der Selbstbestimmung prinzipiell gleichwertig und gleichgewichtig; ebenso<br />

Vertrauenstatbestand. Allerdings muss dieser zurechenbar sein; h.M. verlangt deshalb,<br />

dass der Verpflichtete wenigstens erkennen konnte, dass sein Verhalten als WE<br />

aufgefasst werden durfte.<br />

1

(b) Trierer Weinversteigerung: hier durchaus zweifelhaft, ob Ortsfremder den Irrtum<br />

vermeiden konnte. Tatfrage: Hinweise auf Auktion.<br />

(c) Münchener Merkur vom 14./16. August 1987: Immobilienversteigerung in Bristol<br />

(Großbritannien); Besucher mit nervösem Leiden ersteigerte unfreiwillig – als seine<br />

Hand zuckte - einen Häuserblock im Wert von mehreren Millionen Pfund.<br />

Bei unbewussten Reflexen fehlt sogar Handlungswille (§ 105 II analog: WE nichtig).<br />

Allerdings § 122 BGB analog oder §§ 280 I, 311 II, 241 II (vorvertragliche<br />

Pflichtverletzung):<br />

wer an einem nervösen Leiden mit Zuckungen leidet, muss ggf. Versteigerungen meiden<br />

oder Veranstalter informieren, um Missverständnisse zu vermeiden.<br />

Lösung Fall 41:<br />

I. Abgabe einer Bürgschaftserklärung?<br />

Auslegung gem. §§ 133, 157 BGB<br />

1. Wortlaut:<br />

„... haben wir ... Bürgschaft in Höhe von 150.000 € übernommen“.<br />

„Perfekt“: Bezugnahme auf Sachverhalt in Vergangenheit;<br />

aber: „haben“ kann sich auch auf die – vor Abgabe der Erklärung liegende – interne<br />

Willensbildung der Sparkasse beziehen.<br />

2. Umstände bei oder vor Vertragsschluss:<br />

Banken benutzen bei Bürgschaftsversprechen regelmäßig Formulare (AGB !), nicht<br />

einfache Briefe.<br />

3. BGH: Bürgschaftsversprechen.<br />

II. Willensmangel des Sparkassenangestellten (§ 166 BGB):<br />

1. Tatbestand: A wollte lediglich eine Bescheinigung erteilen, keine Willenserklärung<br />

abgeben; also fehlte das Erklärungsbewusstsein.<br />

2. Rechtsfolgen fehlenden Erklärungsbewusstseins:<br />

a) BGHZ 91, 324: § 119 I, 2. Alt. analog<br />

aa) Tatbestand vergleichbar: wer kein Erklärungsbewusstsein hat, will – wie im Fall des<br />

§ 119 I, 2. Alt. „eine Erklärung dieses Inhalts“ nicht abgeben<br />

Mängel der Selbstbestimmung und Vertrauenstatbestände in wesentlicher Hinsicht<br />

gleich gelagert: Wer erklärt zu kaufen, sich aber Verkauf vorstellt (fehlender<br />

Geschäftswille), befindet sich in einer ganz ähnlichen Lage wie derjenige, der das für<br />

2

Kauf übliche Zeichen gibt, aber nicht an Kauf denkt (fehlendes<br />

Erklärungsbewusstsein).<br />

bb) Zurechnung des Vertrauenstatbestandes setze allerdings voraus, dass dem<br />

Verpflichteten sein Erklärungsverhalten erkennbar und vermeidbar war<br />

(„fahrlässige Willenserklärung“).<br />

cc) Kritik: Zurechenbarkeitserfordernis richtig, zeigt aber zugleich, dass Fälle eben doch<br />

nicht völlig gleich gelagert sind; BGH formuliert Tatbestand der culpa in<br />

contrahendo (§§ 280 I, 311 II, 241 II BGB): Haftung auf Schadensersatz, aber keine<br />

Erfüllungshaftung (Staudinger/<strong>Singer</strong>, Vorbem. vor §§ 116 – 144 Rn. 37).<br />

2. Anfechtungserklärung:<br />

a) wirksame Anfechtungserklärung erfordert, dass der Irrende deutlich macht, die Erklärung<br />

solle wegen eines Willensmangels nicht gelten.<br />

b) allgemein gehaltene Formulierung der Sparkasse, dass sie keine Bürgschaft übernommen<br />

habe, genügte nicht.<br />

c) Kritik: angesichts der harten Haftung bei Fristversäumnis (Bürgschaft!) sind scharfe<br />

Anforderungen an die Anfechtungserklärung schwer verständlich.<br />

3. Abhandenkommen einer in einer Urkunde verkörperten Willenserklärung<br />

Lösung Fall 42:<br />

Wirksamkeit des Kaufvertrages:<br />

1. Übereinstimmende Willenserklärungen liegen vor, allerdings nicht zwischen F und K,<br />

sondern zwischen M und K. F ist hieraus nur verpflichtet, wenn M sie wirksam vertreten<br />

konnte:<br />

a) Auftreten in fremdem Namen (§ 164 I 2)<br />

b) Vertretungsmacht?<br />

aa) Ursprünglich hatte M Vollmacht gemäß § 167 Abs. 1 BGB; diese ist aber durch<br />

Widerruf erloschen (§ 168 Satz 2).<br />

bb) Rechtsscheinhaftung gem. § 172 BGB: M wurde Vollmachtsurkunde ausgehändigt<br />

und dem <strong>Dr</strong>itten (I) vorgelegt.<br />

Aber: Urkunde wurde an Vollmachtgeberin F zurückgegeben (§ 172 Abs. 2:<br />

Rechtsschein beseitigt).<br />

2) Vertrauenshaftung der F?<br />

a) Fahrlässige Verursachung eines Rechtsscheintatbestandes: Verwahrung der<br />

Urkunde im Wäscheschrank fahrlässig.<br />

3

) Ähnlichkeit mit dem Fehlen des Erklärungsbewusstseins?<br />

aa) BGH: §§ 170 - 172 BGB sind Fälle, in denen bewusst ein Rechtsscheintatbestand<br />

geschaffen worden ist. Fahrlässige Herbeiführung des Rechtsscheins genüge nicht.<br />

bb) Haftung wegen Verschuldens bei Vertragsverhandlungen (culpa in contrahendo)<br />

gem. §§ 280 I, 311 II, 241 II BGB; Umfang: Vertrauensschaden, keine<br />

Erfüllungshaftung.<br />

cc) Parallele zum fahrlässig verursachten Rechtsscheins bei fehlendem<br />

Erklärungsbewusstsein:<br />

- spricht aber für Gleichbehandlung der Fälle; also entweder §§ 119, 122 BGB analog<br />

oder einheitlich culpa in contrahendo (vgl. Staudinger/<strong>Singer</strong>, Vorbem. vor §§ 116 –<br />

144 Rn. 49).<br />

- wegen des erhöhten Missbrauchsrisikos (Vollmachtsurkunde) sogar<br />

verschuldensunabhängige Haftung analog § 122 BGB sachgerecht.<br />

--------------------------------------------------------------------<br />

Exkurs: Unterschriftsirrtum:<br />

a) Vom Irrenden selbst verfasste Urkunde: allg. Regeln; Verschreiben = § 119 Abs. 1, 2.<br />

Alt. usw.<br />

b) Unterschrift unter eine von anderen verfasste Urkunde:<br />

aa) wenn der unterschreibende die Urkunden verwechselt: § 119 Abs. 1, 2. Alt.<br />

bb) wenn er den Inhalt falsch versteht: Inhaltsirrtum<br />

cc) wenn er nicht bemerkt, dass er eine rechtsgeschäftliche Erklärung abgibt<br />

Bsp.: Absender unterschreibt Glückwunschkarten, darunter befindet sich ein<br />

Bestellformular für einen Handy-Vertrag, den A versehentlich mitunterschreibt;<br />

fehlendes Erklärungsbewusstsein.<br />

dd) wenn Unterschrift unter eine rechtserhebliche Erklärung (Handy-Vertrag) unter einem<br />

Vorwand (Autogramm, Bescheinigung über Kundenbesuch) erschlichen wird:<br />

arglistige Täuschung (§ 123 Abs. 1 BGB).<br />

ee) wenn Urkunde ungelesen unterschrieben wird, zwei Fälle zu unterscheiden:<br />

(1) kein Irrtum, wenn sich Erklärender keine konkreten Vorstellungen vom Inhalt der<br />

Urkunde macht (Larenz/Wolf, § 36 Rn. 27 f.)<br />

Grund: Irrtum setzt voraus, dass sich Erklärender Vorstellungen macht<br />

(2) Wenn sich aber Erklärender konkrete Vorstellungen macht (Verlängerung des<br />

Mietvertrages), aber ein Schriftstück anderen Inhalts unterschreibt (Kündigung des<br />

Mietvertrages): Inhaltsirrtum, § 119 Abs. 1 BGB.<br />

------------------------------------------------------------------------------<br />

4

[4. Der Dissens gemäß §§ 154, 155 BGB und seine Abgrenzung gegenüber dem<br />

Inhaltsirrtum<br />

a) Inhaltsirrtum: wenn durch objektiv-normative Auslegung Inhalt des Vertrages wird, was<br />

der Erklärende nicht erklären wollte.<br />

Beispiel Haakjöringsköd: objektiv Vertrag über Haifisch; Inhaltsirrtum, wenn nur<br />

Verkäufer sich irrt (Walfisch).<br />

b) Kein Dissens, da Willenserklärungen objektiv übereinstimmen und - falls V nicht anficht –<br />

mit dieser Bedeutung gelten.<br />

Im Original-Fall: kein Dissens, weil sich Parteien subjektiv einig waren (falsa<br />

demonstratio non nocet)<br />

c) Dissens nur, wenn die Willenserklärungen objektiv und subjektiv nicht<br />

übereinstimmen.<br />

Lösung Fall 43:<br />

V<br />

890<br />

980<br />

K<br />

980<br />

890<br />

Total-Dissens: Willenserklärungen stimmen weder objektiv, noch subjektiv überein.<br />

§ 155 BGB nicht einschlägig: Einigungsmangel in Bezug auf Hauptpunkte; § 155 gilt nur für<br />

Nebenpunkte (accidentalia).<br />

Lösung Variante von Fall 43:<br />

Falls K erkennt, dass sich V verschrieben hat:<br />

Einigung über den von V gewollten Kaufpreis von 980 € (falsa demonstratio non nocet).<br />

11. Die mehrdeutige und widersprüchliche Willenserklärung:<br />

Bsp.: Fall 24 („Zwei Zimmer mit drei Betten“):<br />

5

a) Willenserklärung, die objektiv mehrdeutig ist, ist nichtig<br />

b) Ausnahme: Geschäftspartner erkennt zufällig den wahren Willen des Erklärenden.<br />

c) Silber-Fall oder Börsenkurs-Fälle: hier ist unklar, ob Käufer auch bereit ist, den richtig<br />

errechneten Kaufpreis zu zahlen.<br />

Folge: kein Konsens wie im Rubel-Fall (Fall 34), wohl aber Anfechtungsrecht analog §<br />

119 Abs. 1 BGB oder Rücktrittsrecht wegen eines gemeinsamen Irrtums über die<br />

Geschäftsgrundlage gem. § 313 II, III BGB. ]<br />

12. Die <strong>Dr</strong>ohung gemäß § 123 I BGB<br />

Anfechtungsgrund: Widerrechtliche <strong>Dr</strong>ohung;<br />

Anfechtungsfrist: 1 Jahr (§ 124 BGB) ab dem Zeitpunkt, zu dem die Zwangslage aufhört.<br />

1. <strong>Dr</strong>ohung<br />

a) Definition: In-Aussicht-Stellen eines Übels, dessen Verwirklichung vom Willen des<br />

<strong>Dr</strong>ohenden abhängen soll.<br />

b) Beispiel: <strong>Dr</strong>ohung mit einer Kündigung, Strafanzeige usw.<br />

c) Gegensatz: Bloße Warnung = Hinweis auf Folgen, die ohne Rücksicht auf den Willen<br />

des Warnenden eintreten.<br />

Beispiel: Bankkunde droht mit Insolvenz, wenn die Bank nicht Kredit gewährt.<br />

Keine <strong>Dr</strong>ohung im Rechtssinne, da der Konkurs wegen Zahlungsunfähigkeit eintritt,<br />

nicht, weil der Bankkunde dies will.<br />

2. Widerrechtlichkeit der <strong>Dr</strong>ohung<br />

a) Widerrechtlichkeit des Mittels: Rechtswidrig, wenn <strong>Dr</strong>ohung mit rechtswidrigem<br />

Verhalten<br />

Beispiel: Eintreiben von Forderungen mit der Androhung, Schuldner zu verprügeln;<br />

legitim ist dagegen die <strong>Dr</strong>ohung, den Schuldner zu verklagen.<br />

b) Rechtswidrigkeit des Zwecks: Rechtswidrig, wenn kein Anspruch gegen den Bedrohten<br />

Beispiel: <strong>Dr</strong>ohung mit einer Strafanzeige, wenn Bedrohter nicht 5.000 DM zahlt (auf<br />

die kein Anspruch besteht); Erpressung.<br />

6

c) Lösung Fall 44:<br />

Rechtswidrigkeit der Mittel-Zweck-Relation:<br />

1. Mittel der <strong>Dr</strong>ohung: <strong>Dr</strong>ohung mit Strafanzeige per se rechtmäßig.<br />

Problem: Strafanzeige richtet sich nicht gegen die Bedrohte, sondern gegen deren<br />

Ehemann auch Übel für F<br />

2. Rechtmäßigkeit des Zwecks? Gläubiger G hat keinen Anspruch auf Bürgschaft der F.<br />

Ansprüche bestehen höchstens gegen S.<br />

3. BGH: entscheidend Mittel-Zweck-Relation<br />

a) <strong>Dr</strong>ohung rechtmäßig, wenn der <strong>Dr</strong>ohende ein berechtigtes Interesse an dem<br />

angestrebten Erfolg hat und die <strong>Dr</strong>ohung ein angemessenes Mittel zur Verfolgung dieses<br />

Interesses darstellt.<br />

BGH: Gläubiger G hat zwar keinen Anspruch auf eine Bürgschaft nach der<br />

Rechtsordnung, wohl aber nach der Sittenordnung; für Ehefrau gehöre es sich, ihrem<br />

Mann zu helfen und seine Schulden zu bezahlen.<br />

Kritik: Sippenhaftung! Bedrohte Ehefrau eher davor zu schützen, dass sie gezwungen<br />

wird, eine Sicherheit zu stellen (Vertragsfreiheit).<br />

Seit Bürgschaftsrechtsprechung (BVerfGE 89, 214 – Fall 6: strukturelle Unterlegenheit<br />

bei familiärer Zwangslage) wohl nicht mehr vertretbar; Fremdbestimmung.<br />

b) BGH: Strafanzeige gegen <strong>Dr</strong>itte gerechtfertigt, wenn der Bedrohte an der Straftat<br />

mitgewirkt hat oder daraus Vorteile gezogen hat.<br />

F war an der Firma des S beteiligt.<br />

-----------------------------------------------------------------------------<br />

Ergänzung: nach BGH wäre auch <strong>Dr</strong>ohung gegenüber Eltern, Sohn wegen bestimmter<br />

Straftaten anzuzeigen, wenn diese nicht den Schaden wiedergutmachen, gerechtfertigt!<br />

Bedenklich, weil Eltern außerhalb von § 832 BGB grds. nicht zum Schadensersatz<br />

verpflichtet.<br />

Allenfalls dann vertretbar, wenn diese Vorteile aus der strafbaren Handlung des Sohnes<br />

gezogen hätten.<br />

------------------------------------------------------------------------------<br />

Lösung Fall 45:<br />

<strong>Dr</strong>ohung mit einer Kündigung, um eine einvernehmliche Auflösung des<br />

Arbeitsverhältnisses zu erreichen.<br />

1. <strong>Dr</strong>ohung widerrechtlich, wenn Kündigung rechtswidrig?<br />

2. BAG: ausreichend, wenn verständiger Arbeitgeber eine Kündigung für berechtigt halten<br />

durfte.<br />

7

a) Kritik: Maßstab nicht justiziabel.<br />

b) Fall: Kündigung rechtswidrig, weil verständiger Arbeitgeber bei Pflichtverletzungen<br />

nur nach einer vorhergehenden Abmahnung kündigt.<br />

Ergebnis: Anfechtung des Auflösungsvertrages wegen widerrechtlicher <strong>Dr</strong>ohung gemäß §<br />

123 Abs. 1 BGB wirksam.<br />

--------------------------------------------------------------------------<br />

13. Arglistige Täuschung gemäß § 123 BGB<br />

a) Unterschied zu § 119 BGB: Arglistige Täuschung kann sich auf jeden Irrtum, auch auf<br />

Motivirrtum beziehen.<br />

Beispiele: Verkauf der Grafik Papagenos (Fall 34) Irrtum der Verkäuferin über die<br />

richtige Preisliste = einseitiger unerkannter Motivirrtum<br />

Falls aber Kunde der Verkäuferin vorschwindelt, dass auf der Preisliste 850.- € statt<br />

2.500.- € stehen, Anfechtung wegen arglistiger Täuschung über Motivirrtum<br />

b) Täuschung = vorsätzliche Erregung eines Irrtums.<br />

aa) Für den Vorsatz genügt „dolus eventualis“.<br />

Bsp.: „Angaben ins Blaue“<br />

Ungeprüfte - blinde - Angabe des Verkäufers, das verkaufte Fahrzeug sei unfallfrei<br />

Falls Unfallwagen, liegt eine vorsätzliche Irrtumserregung vor, weil Verkäufer als sicher<br />

hingestellt hat, was in Wahrheit unsicher ist.<br />

bb) Keine Täuschung im Rechtssinne liegt vor, wenn es erlaubt ist, die Unwahrheit zu<br />

sagen.<br />

Jedenfalls ist Täuschung dann nicht rechtswidrig. Hauptbedeutung: Personalfragebögen<br />

im Arbeitsrecht.<br />

-----------------------------------------------------------------------------<br />

Lösung Fall 46:<br />

Lösung: Arbeitgeber darf nur zulässige Fragen stellen.<br />

Grund: unzulässige Fragen verletzen Persönlichkeitsrecht des AN; Unwahrheit =<br />

Notwehr des AN<br />

Zulässig sind Fragen, an deren Antwort Arbeitgeber ein berechtigtes Interesse hat.<br />

8

Einzelfragen:<br />

(1) Vorstrafen: nur einschlägige und nach dem BZRG noch nicht getilgte<br />

Vorstrafe wegen Unterschlagung: bei einem Buchhalter als Vermögensdelikt<br />

einschlägig.<br />

Tilgungsfrist gem. § 46 II Nr. 2 BZRG (Schö 92) bei Freiheitsstrafen von mehr als drei<br />

Monaten, aber nicht mehr als einem Jahr, wenn die Vollstreckung zur Bewährung<br />

ausgesetzt worden ist: 10 Jahre.<br />

Hier: 11 Jahre; A darf „lügen“.<br />

(2) Schwangerschaft:<br />

EuGH und BAG: Frage nach der Schwangerschaft generell unzulässig; auch wenn<br />

Nachtschwester nicht beschäftigt werden darf (§ 8 MuSchG - Beschäftigungsverbot).<br />

Grund: Unzulässige Diskriminierung von Frauen gem. §§ 1, 7 AGG (früher § 611a<br />

BGB). Nur Frauen werden schwanger und werden daher gegenüber Männern bei der<br />

Einstellung benachteiligt, wenn sie die Frage wahrheitsgemäß beantworten müssen<br />

(siehe auch Art 3 II und III GG, Art 141 EG-Vertrag).<br />

Geschlecht ist auch keine wesentliche und entscheidende berufliche Anforderung<br />

gem. § 8 Abs. 1 AGG (wie z.B. bei Mannequin), da Beschäftigungsverbot nur<br />

vorübergehendes Hindernis.<br />

Finanzielle Belastungen des AG rechtfertigen keine Diskriminierung<br />

(3) Frage nach der Schwerbehinderung war nach älterer Rspr. des BAG (NZA 1996, 371)<br />

zulässig trotz Art 3 III 2 GG.<br />

Grund: Schutzpflicht für die Schwerbehinderten erfüllt Gesetzgeber im SGB IX. Gem.<br />

§ 71 SGB IX ist jeder Arbeitgeber mit mindestens 20 Arbeitsplätzen verpflichtet, 5 %<br />

der Arbeitsplätze mit Behinderten zu beschäftigen.<br />

Aber seit 2006 wegen § 81 II SGB IX, der auf die §§ 1, 7 AGG verweist, nicht mehr<br />

vertretbar (Brox/Rüthers/Henssler, Rn. 170; ErfK/Preis, § 611 Rn. 274); Frage nach<br />

Schwerbehinderung/Behinderung in pauschaler Form unzulässig<br />

zulässig ist allerdings Frage nach Behinderung, die vertragsgemäße Arbeitsleistung<br />

dauerhaft unmöglich macht (arg.: § 8 I AGG „wesentliche und entscheidende<br />

berufliche Anforderung“).<br />

---------------------------------------------------------------------------<br />

9