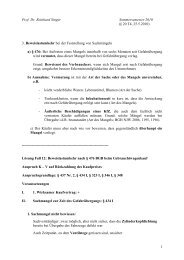

Lösungshinweise Examensklausur Tinnitus:

Lösungshinweise Examensklausur Tinnitus:

Lösungshinweise Examensklausur Tinnitus:

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

<strong>Lösungshinweise</strong> <strong>Examensklausur</strong> <strong>Tinnitus</strong>:<br />

A. Ansprüche des K gegen das Theater ?<br />

I. Schadensersatz und Schmerzensgeld wegen des Gehörschadens gem. §§ 280 I,<br />

253 II BGB<br />

Voraussetzung: Schuldverhältnis B – K<br />

gemischttypischer Theaterbesuchsvertrag (Elemente: §§ 535, 631 BGB)?<br />

1. übereinstimmende Willenserklärungen (-); weder B noch K wollten einen Vertrag<br />

schließen.<br />

2. Lehre vom sozialtypischen Verhalten (Hamburger Parkplatzfall, BGHZ 21, 319)?<br />

- wird nicht mehr vertreten, da Widerspruch zur Privatautonomie<br />

- stattdessen Vertragsschluss gem. § 151 S. 1 BGB (Medicus, BR Rn. 190) oder – bei<br />

Minderjährigen – Herausgabe der erlangten Vorteile über Bereicherungsrecht<br />

(BGHZ 55, 128 – Flugreise).<br />

- kein Vertragsschluss gem. § 151 S. 1; Theater will nicht mit jedem Besucher einen<br />

Vertrag schließen (Plätze begrenzt), jedenfalls nicht mit K (Hausverbot)<br />

II. Schadensersatz und Schmerzensgeld gem. §§ 831, 253 II BGB<br />

1. Verrichtungsgehilfe<br />

- mit Wissen und Wollen des Geschäftsherrn in dessen Interesse tätig<br />

- weisungsgebunden (arg. § 831 I 2, 2. Hs. )<br />

G und Regisseur = Arbeitnehmer des Theaters (+)<br />

2. Rechtswidrige unerlaubte Handlung<br />

a) Verletztes Rechtsgut:<br />

aa) Körper: körperliche Unversehrtheit (+)<br />

bb) Gesundheit: Störung der normalen körperlichen Lebensfunktionen (=<br />

Krankheit): (+) Ohrgeräusche<br />

b) Handlung: aktives Tun oder Unterlassen ?<br />

natürliche Betrachtung: positives Tun<br />

1

Aber: Schuss für normalen Zuschauer ohne Folgen; Schwerpunkt des<br />

Tatvorwurfs (Otto, Jura 2000, 549) eher unterlassene Warnung empfindlicher<br />

Zuschauer<br />

BGH NJW 2006, 610 und Vorinstanzen (OLG Frankfurt NJW 2004, 2833; LG<br />

Wiesbaden NJW-RR 2004, 887) prüfen nur Verkehrspflichtverletzung.<br />

schwieriges Aufbauproblem: am besten Vergleich beider Möglichkeiten<br />

aa) Unterlassen:<br />

(1) Verkehrssicherungspflicht des B gegenüber K:<br />

Grundlage: Schaffung einer Gefahrenlage durch Eröffnung Verkehr<br />

(2) Geschützt: Personen, mit deren Gefährdung der Pflichtige üblicherweise<br />

rechnen muss, also idR nicht Unbefugte (Palandt/Sprau, § 823 Rn. 47; BGH<br />

NJW 1957, 499; VersR 1964, 727). Daher wohl keine VSP gegenüber K.<br />

A.A. vertretbar: Purer Zufall, dass nicht „normaler“ Theaterbesucher einen<br />

‚<strong>Tinnitus</strong>-Schaden erleidet, sondern „Unbefugter“ .<br />

(3) Reichweite VSP: nicht Schutz vor jeder abstrakten Gefahr, sondern nur vor nahe<br />

liegenden Gefahren<br />

Maßstab: Urteil eines „verständigen, umsichtigen, vorsichtigen und<br />

gewissenhaften Angehörigen der betreffenden Berufsgruppe“ (BGH NJW<br />

2006, 611)<br />

Fallbezogen: Gehörschaden möglich (ab 84 dB), aber lt. SVst. extrem<br />

unwahrscheinlich (Promillebereich); BGH NJW 2006, 611: keine nahe liegende<br />

Gefahr!<br />

Vergleichsfälle:<br />

- aus Sägegatter herausgeschleudertes Kantholz trifft Abholer (BGH<br />

NJW-RR 2003, 1459 f.)<br />

- abgesplitterte Metallteile beim Einschlagen eines Metallstifts in den<br />

Holzstiel einer Harke (BGH VersR 1975, 812)<br />

BGH: nicht voraussehbare Gefahr; Unfallverhütungsvorschriften sahen –<br />

damals - keine Sicherungsvorkehrungen vor<br />

Argumente des K:<br />

- Möglichkeit, geräuscharme Schreckschusspistolen einzusetzen? BGH: aus<br />

Möglichkeit folgt keine Pflicht!<br />

- Risiko von Gesundheitsschäden ab 84 dB? BGH: beweist nur Eignung der<br />

Verletzung!<br />

- Arbeitsplatzschutznormen und Lärmschutzbestimmungen für Volksfeste und<br />

Livemusik-Darbietungen? BGH nicht einschlägig!<br />

2

Ergebnis: keine Haftung des B<br />

bb) Haftung des B bei positivem Tun<br />

(1) Rechtsgutsverletzung: s.o.<br />

(2) Haftungsbegründende Kausalität<br />

(a) Äquivalenz: Schuss = condicio sine qua non für den Hörschaden (+)<br />

(b) Adäquanz: wenn die betreffende Handlung im Allgemeinen und nicht nur<br />

unter ganz besonders eigenartigen, unwahrscheinlichen und nach dem<br />

gewöhnlichen Verlauf der Dinge außer Betracht zu lassenden Umständen<br />

geeignet ist, einen Erfolg der eingetretenen Art herbeizuführen (BGHZ 3, 261,<br />

267; BGH NJW 1976, 1144; Medicus, SR I, Rn. 598; Larenz, SR I, § 27 III b:<br />

Maßstab erfahrener Beobachter).<br />

Danach Adäquanz eher zu verneinen (Risiko eines Hörschadens ganz<br />

unwahrscheinlich („im Promillebereich“).<br />

Gegenarg.: BGHZ 18, 286 bejahte Adäquanz in einem Impfschadensfall bei<br />

einee Schadenswahrscheinlichkeit von weniger als 0,01 %. Besonderheit:<br />

Urheber hat entfernt liegende Möglichkeit eines schädigenden Ereignisses<br />

bewusst in Kauf genommen (hier: -)<br />

Ergebnis: Schuss = keine adäquate Bedingung für Hörschaden (aA vertretbar)<br />

(c) Ausschluss der Zurechnung wegen Vorschädigung des K?<br />

(-) Schädiger kann nicht verlangen, so gestellt zu werden, als wenn der<br />

Verletzte gesund gewesen wäre (BGHZ 132, 341, 345; RGZ 155, 38, 41 f.;<br />

Palandt/Heinrichs, Vorb v § 249 Rn. 67 f.).<br />

aber wohl keine Zurechnung bei „ganz ungewöhnlichen, keinesfalls zu<br />

erwartenden Verläufen; Beispiele:<br />

- geringfügige Ehrverletzung („kleiner Scheißer“) verursacht<br />

Gehirnblutung (BGH NJW 1976, 1143, 1144 unter II 2 b aa)<br />

- falsche Anschuldigung im Anschluss an Verkehrsunfall führt zu einem<br />

Schlaganfall (BGHZ 107, 359, 363; krit. von Bar JZ 1989, 1071; Lipp,<br />

JuS 1991, 809, 811)<br />

- Herzinfarkt durch Erregung über Hunderauferei (OLG Karlsruhe<br />

MDR 1993, 29)<br />

Vertretbar ist daher auch an dieser Stelle ein Ausschluss der Zurechnung, aber<br />

auch weiterhin seine Bejahung.<br />

3

(3) Rechtswidrigkeit:<br />

(a) Grundsatz: bei unmittelbaren Rechtsgutsverletzungen ist Rechtswidrigkeit<br />

indiziert; Ausnahmen: mittelbare Rechtsgutsverletzung;<br />

Verkehrssicherungspflichten<br />

Unwerturteil bei unmittelbarer Verletzung: Verwirklichung des Erfolgs<br />

(Erfolgsunrecht)<br />

Bei mittelbarer Verletzung von Rechtsgütern versagt diese Lehre; sonst<br />

Notwehr gegen Autohersteller; hier und bei VSP bewährt sich Lehre vom<br />

Handlungsunrecht (vgl. Larenz/Canaris, SR II/2, § 75 II 3).<br />

(b) Hier unmittelbare Verletzung der Rechtsgüter des K:<br />

(aa) daher: Rechtswidrigkeit indiziert (+)<br />

(bb) A.A. Vertretbar; arg.: grundsätzlich erlaubtes Handeln kann nicht per se<br />

rechtswidrig sein<br />

Rechtfertigungsgrund verkehrsrichtigen Verhaltens (BGHZ 24, 21)<br />

Kritik: Schädiger haftet ohnehin nicht<br />

- §§ 823, 826 setzen Verschulden voraus<br />

- Keine Haftung für schuldlosen Verrichtungsgehilfen<br />

(Kausalitätsvermutung des 831 I 2, 3. Alt. widerlegt: auch der<br />

sorgfältig ausgesuchte und überwachte Gehilfe kann sich nicht<br />

besser als verkehrsrichtig verhalten (Medicus, BR Rn. 606 und 782).<br />

Ergebnis: Jedenfalls keine Haftung des B gem. § 831 I 2, 3. Alt.<br />

Konsequenz: B haftet weder für Unterlassen, noch für positives Tun seiner<br />

Verrichtungsgehilfen.<br />

III. Ansprüche des K auf Aufhebung des Hausverbotes<br />

1. Hausverbot Ausfluss der Vertragsfreiheit des B<br />

2. Kontrahierungszwang des B:<br />

a) Vertragsfreiheit gilt nicht schrankenlos. In Sondergesetzen zahlreiche Ausnahmen,<br />

insbesondere im Bereich der Daseinsvorsorge:<br />

- § 10 Allgemeines Eisenbahngesetz (Sartorius 962): Kontrahierungszwang für<br />

öffentliche Eisenbahnen,<br />

4

- § 22 PersonenbeförderungsG (Sartorius 950): Kontrahierungszwang für<br />

Straßenbahn, Bus und Taxi,<br />

- § 10 Energiewirtschaftsgesetz (Sartorius 830): Abschlusspflicht für<br />

Energieversorgungs-Unternehmen bei der Lieferung von Elektrizität und Gas,<br />

- § 3 PostdienstleistungsVO (Sartorius [E] 910b): Kontrahierungszwang für<br />

Postdienstleistungen,<br />

- § 5 Abs. 2 PflVersG: Kfz-Haftpflicht<br />

b) Allgemeiner Kontrahierungszwang gem. § 826 BGB?<br />

Zirkelschluss; Pflicht zum Vertragsschluss wird vorausgesetzt, ist aber gerade zu<br />

begründen.<br />

Vorzugswürdig: Gesamtanalogie zu den gesetzlichen Vorschriften (ggf. i.V.m.<br />

dem Sozialstaatsprinzip, Art. 20 GG).<br />

c) Voraussetzungen:<br />

- Angewiesensein der Interessenten auf den Vertragsschluss (oft, aber nicht nur<br />

beim Angebot lebenswichtiger Güter oder Dienste),<br />

- Unmöglichkeit oder Unzumutbarkeit einer anderweitigen Befriedigung des<br />

Bedarfs (fehlende Ausweichmöglichkeit) und<br />

- Fehlen eines sachlichen Grundes für die Ablehnung.<br />

d) Anerkanntes Bsp.: Kontrahierungszwang für Theaterkritiker<br />

RGZ 133, 388 erkannte Kontrahierungszwang an, billigte aber Schutz vor<br />

unsachlicher Kritik.<br />

Besser OLG Köln (NJW-RR 2001, 1051): Hausverbot für kritischen<br />

Sportjournalisten unwirksam (arg. Schutz der Art. 3, 5 und 12 GG).<br />

Ergebnis: K kann gegen Hausverbot mit Erfolg vorgehen<br />

B. Ansprüche des Theaters (B) gegen K<br />

I. Auf Löschung der Kritik gem. § 824 BGB<br />

keine Tatsachenbehauptung, sondern Bewertung<br />

II. Auf Löschung der Kritik gem. § 823 I (Allgemeines Persönlichkeitsrecht)<br />

1. Rechtsgut: Allgemeines Persönlichkeitsrecht als „sonstiges Recht“ iSd § 823 I<br />

BGB<br />

Zur Persönlichkeit gehört die – strafrechtlich gem. §§ 185 ff StGB geschützte –<br />

Ehre.<br />

2. Widerrechtlichkeit<br />

5

Wegen Konturlosigkeit des APkR positiv festzustellen. Dabei Abwägung<br />

zwischen Kunstfreiheit des K (Art. 5 III GG) und Persönlichkeitsrecht des B<br />

(Art. 2 I GG).<br />

a) Grundsatz: Vorrang Art. 5 GG, aber Kunst- und Meinungsfreiheit nicht<br />

schrankenlos.<br />

b) Schranken: wenn Kritik Menschenwürde antastet oder Formalbeleidigung<br />

oder Schmähung darstellt (BVerfG 1995, 3303, 3304 – Soldaten sind Mörder).<br />

c) Schmähkritik: wenn nicht mehr Auseinandersetzung in der Sache im<br />

Vordergrund steht, sondern persönliche Herabsetzung (BVerfGE 82, 272, 281<br />

= NJW 1991, 95; NJW 1995, 3303, 3304).<br />

aa) „Ekeltheater“: Kontext mit Werturteil über Vorstellung; nachvollziehbare<br />

Polemik: viele Menschen finden Exkremente ekelig.<br />

bb) „Sinnloser Lärm um nichts“: polemische Kritik angesichts der Schüsse<br />

nachvollziehbar und von sachlichem Anliegen getragen.<br />

cc) “Erbärmliche Inszenierung“ im Grenzbereich; aber auch hier sachlicher<br />

Bezug zum Stück; außerdem: wer selbst provoziert, riskiert deftige Kritik<br />

(BGHZ 31, 308, 313; Palandt/Sprau, § 823 Rn. 98).<br />

Ergebnis: keine Schmähkritik<br />

III. Ansprüche auf Löschung gem. §§ 823 I (eingerichteter und ausgeübter<br />

Gewerbebetrieb), 823 II iVm § 185 StGB, 826, 1004 analog BGB<br />

scheitern aus den gleichen Gründen wie Anspruch wegen Verletzung APkR (unter II. )<br />

IV. Anspruch auf Bezahlung der Theaterkarte<br />

1. Deliktische Ansprüche:<br />

a) § 823 I BGB<br />

Verletzte Rechtsgüter:<br />

- Eigentum wegen der vorübergehenden Gebrauchsbehinderung durch<br />

unberechtigte Einnahme eines Sitzplatzes (vgl. MünchKomm/ Mertens, §<br />

823 Rn. 112 ff.) (+)<br />

- Besitz (+)<br />

- Eingerichteter und ausgeübter Gewerbebetrieb: (-) kein<br />

betriebsbezogener (finaler) Eingriff; Kritik an Regie, nicht am Theater<br />

b) Anspruchsgrundlage § 823 II BGB i.V.m. § 265a StGB (Erschleichen von<br />

Leistungen):<br />

6

fraglich, da es K nicht auf die Unentgeltlichkeit des Theaterbesuchs, sondern auf<br />

die Umgehung des Hausverbots ankam (zur Absicht vgl. Schönke-<br />

Schröder/Lenckner/Perron, StGB, § 265a Rn. 12).<br />

Ohne Hausverbot hätte K wahrscheinlich Pressekarten erhalten<br />

c) Problem: Schaden<br />

aa) Differenzhypothese: Vergleich der tatsächlichen mit der<br />

hypothetischen Vermögenslage (ohne Rechtsgutsverletzung)<br />

Leistungserschleichung: keine Einnahmen des B/übliche Kosten<br />

Keine Erschleichung: keine Einnahmen des B /übliche Kosten<br />

Differenz: 0<br />

bb) Normativer Schaden? Entgangene Gebrauchsvorteile (Sitzplatz im<br />

Theater) als Schaden?<br />

nach BGHZ 98, 212, 222 nur ersatzfähig, wenn es sich um Lebensgüter<br />

handelt, deren ständige Verfügbarkeit für die eigenwirtschaftliche<br />

Lebensführung von zentraler Bedeutung ist (-)<br />

Bsp.: KfZ, Fahrrad, Wohnung, Haus (+);<br />

Pelzmantel, Laptop, Motorboot, Pferd (-)<br />

Ergebnis: kein Schaden (-)<br />

2. Bereicherungsrechtlicher Anspruch gem. § 812 I 1, 2. Alt., 818 II<br />

a) Etwas erlangt: Theateraufführung<br />

b) durch Leistung (-) oder in sonstiger Weise (+): K wurde von Personal nicht<br />

bemerkt<br />

c) Eingriff rechtsgrundlos, wenn in Widerspruch zum Zuweisungsgehalt<br />

eines fremden absoluten Rechts (Eigentum des B)<br />

d) auf Kosten des B: K unmittelbar auf Kosten des B bereichert; Prüfung<br />

zudem überflüssig, da Merkmal mit Subsumtion unter a – c feststeht<br />

e) Rechtsfolge: Herausgabe des Erlangten (-), Gebrauchsvorteile nicht mehr<br />

rückgabefähig<br />

f) Wertersatz gem. § 818 II: üblicher Preis<br />

7

g) Wegfall der Bereicherung (§ 818 III): Gebrauchsvorteile nicht mehr real<br />

vorhanden<br />

K aber bereichert, soweit er Aufwendungen erspart hat.<br />

Tatfrage: hätte K sich Karte gekauft? Kritiker bekommen gewöhnlich<br />

Pressekarten und zahlen nichts; dann wäre K nicht bereichert (-)<br />

3. Anspruch gem. §§ 819 I, 818 IV, 292 analog, 989, 990 BGB auf Zahlung des<br />

Eintritts<br />

a) K war bösgläubig (+)<br />

b) Verschärfte Haftung: im Ergebnis keine Berufung auf § 818 III, sondern<br />

jedenfalls Wertersatz gem. § 818 II (Wert des Theaterbesuchs =<br />

Eintrittsgeld)<br />

Ergebnis: K muss Eintrittsgeld zahlen (+)<br />

C. Anwaltliche Erwägungen:<br />

Erfolgsaussichten Klage Theater gering (keine Schmähkritik, allenfalls Eintrittspreis)<br />

Erfolgsaussichten Klage des K: nur bezüglich Hausverbot; zwar Risiko der Widerklage<br />

(Grund: kein Kostenvorschuss erforderlich), aber Risiko der Verurteilung gering.<br />

Empfehlung: Klage auf Aufhebung des Hausverbots (§ 242 BGB)<br />

8