Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

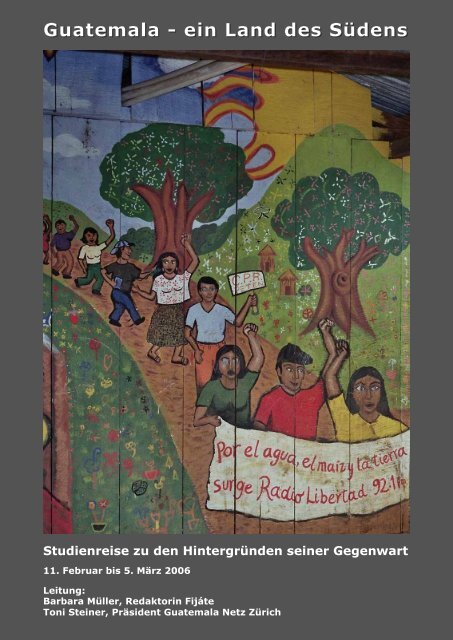

Guatemala - ein Land des Südens<br />

Studienreise zu den Hintergründen seiner Gegenwart<br />

11. Februar bis 5. März 2006<br />

Leitung:<br />

Barbara Müller, Redaktorin Fijáte<br />

Toni Steiner, Präsident Guatemala Netz Zürich

In Santa María Nebaj<br />

Und ich hatte geglaubt,<br />

dass man die Campesinos zur Erntearbeit<br />

längst nicht mehr auf Lastwagen pfercht.<br />

Heute<br />

hab ich sie wegfahren sehen<br />

in Santa María Nebaj;<br />

samt ihren Hunden,<br />

samt ihren Hühnern,<br />

samt ihren Flicken<br />

samt ihrer Trauer,<br />

samt ihrem winzigen Stück Hoffnung.<br />

Humberto Ak'abal<br />

Die TeilnehmerInnen der Reise haben Berichte über die Begegnungen der Gruppe mit<br />

Menschen und Organisationen sowie ihre persönlichen Eindrücke in Tagebuchberichten<br />

festgehalten. Dieser Reisebericht möchte ein Stück Erinnerung einer sehr eindrücklichen,<br />

schönen, lehrreichen und manchmal auch bedrückenden Reise sein.<br />

Wir haben die Berichte mit Links, Adressen und mit einem Anhang mit weiterführenden<br />

Informationen zum jeweiligen Thema ergänzt.<br />

Der Bericht kann auch im Internet heruntergeladen werden:<br />

http://www.guatemalanetz.ch<br />

das Redaktionsteam: Barbara und Yvonne<br />

Layout: Piero

Inhalt<br />

Antigua Guatemala (Peter Freybe) ............................................ 12.02.06 S. 1<br />

Auf Columbus' Spuren S. 1<br />

Iximché (Mila Cristóbal) ............................................................ 13.02.06 S. 3<br />

Colomba (Ilse Süsser) ............................................................... 14.02.06<br />

Kirchezentrum Colomba S. 4<br />

Finca Santa Rosa S. 5<br />

Finca Santa Anita S. 5<br />

Tecún Umán (Genviève Bichsel) ................................................. 15.02.06<br />

Casa de la Mujer S. 7<br />

Bananenplantage S. 7<br />

Casa del Migrante S. 8<br />

Concepción Chiquirichapa (Christine Fuchs-Huser) ..................... 16.02.06<br />

Poder local – Treffen mit verschiedenen Organisationen S. 9<br />

Xela: Coordinadora Departamental de Comadronas CODECOT S. 10<br />

San Rafael, San Antonio, San Marcos (Ilse Süsser) ................... 18.02.06<br />

Maisfest in San Rafael S. 11<br />

Gesundheitszentrum San Antonio S. 12<br />

REMHI S. 13<br />

San Marcos ............................................................................. 19. und 20.02.06<br />

Finca Las Delicias (Ann Schwarz) S. 15<br />

Bischof Ramazzini (Peter Freybe) S. 18<br />

San Miguel Ixtahuacán (Peter Freybe) S. 18<br />

Hueheutenango – Sacapulas – Nebaj (Adelheid Honecker) ......... 21.02.06 S. 20<br />

Nebaj (Adelheid Honecker) ......................................................... 22.02.06<br />

Rigoberto Pérez und MitarbeiterInnen S. 21<br />

La Pista S. 22<br />

Xix (Yvonne Joos) ..................................................................... 23.02.06<br />

Asociación de Poblaciones Desarraigadas K'iche S. 25<br />

Asociación de Mujeres para el Desarrollo Integral S. 26<br />

Centro de Formación Nuevos Mayas S. 28<br />

San Bartolomé Jocotenango (Ann Schwarz) .............................. 24.02.06 S. 30<br />

Chichicastenango (Yvonne Joos) ............................................... 25.02.06<br />

Pastoral de la Tierra Quiché S. 31<br />

Lago Atitlán, Panabaj (Barbara Müller) ...................................... 26.02.06<br />

Asociación Maya Neuvo Sembrador S. 29<br />

Sololá (Mila Cristóbal) ............................................................... 27.02.06<br />

Hurrican Stan - Luis Palacios S. 36<br />

Petén (Yvonne Joos) ................................................................. 28. und 29.02.06<br />

CPR Santa Rita S. 38<br />

Alianza por la Vida y la Paz S. 40<br />

Guatemala Stadt ..................................................................... 1. – 4. 03.06<br />

CAFCA (Yvonne Joos) S. 35<br />

De Víctimas a Actoras del Cambio (Yvonne Joos) S. 43<br />

Archive der Nationalen Polizei (Barbara Müller) S. 47<br />

Schweizer Botschaft (Peter Freybe) S. 50<br />

ACOGUATE (Yvonne Joos) S. 51<br />

Centro de Estudios de Guatemala (Yvonne Joos) S. 53

11. 02. 06: Der 1. Tag auf Columbus’ Spuren<br />

Nach langer gründlicher Vorbereitung (wie wir<br />

auf Schritt und Tritt erstaunt und dankbar bemerken),<br />

treffen wir uns am 1<strong>1.2</strong>.2006 in Zürich<br />

auf dem Flughafen. Toni empfängt uns,<br />

wir checken ein bei Iberia. Und dann sind wir<br />

schon in Madrid. Was Christoph Columbus im<br />

Auftrag des spanischen Königs 1492 unternahm<br />

– auf einem langen Seeweg Amerika zu<br />

entdecken! –, dazu traten wir (unsere auf 10<br />

Personen geschrumpfte Gruppe) auf Einladung<br />

von Toni und Barbara an, um unsere Entdeckungs-<br />

und Studienreise nach Guatemala zu<br />

12. 02. 06: Ein Tag in Antigua<br />

«Die größte Sache seit der Erschaffung der Welt und<br />

seit der Fleischwerdung und dem Tod Christi am<br />

Kreuz ist die Entdeckung Indiens; deshalb nennt<br />

man es auch neue Welt, und man nennt es nicht nur<br />

deshalb ‹neu›, weil es neu entdeckt ist, sondern<br />

weil es von riesiger Ausdehnung ist, fast so groß wie<br />

die Alte Welt, die Europa, Afrika und Asien umfasst.»<br />

(Francisco Lopez de Gomara, 1522<br />

– nachzulesen bei Mila)<br />

Wir erleben in Antigua<br />

eine Stadt europäischen,<br />

besonders spanischen<br />

Zuschnitts. Wir kommen<br />

also wie Columbus von<br />

Osten her hier im Westen<br />

an. Was werden wir entdecken<br />

auf den Spuren<br />

der conquistadores, der<br />

Eroberer dieses schönen<br />

Erdteils? Mit Pferden und<br />

Schiesseisen waren sie<br />

gekommen, haben die<br />

Ureinwohner der indianischen<br />

Stämme als interessante<br />

Fremde beeindruckt,<br />

haben die Missionare<br />

nachkommen lassen<br />

– bis schliesslich die<br />

menschenverachtende<br />

Unterdrückung und Ausrottung<br />

grosser Teile der<br />

indigenen Bevölkerung<br />

das Ergebnis und der<br />

grausame Erfolg der<br />

«Mission» derer war, die aus Madrid gekommen<br />

waren. Werden wir auch Spuren von Bartolome<br />

de Las Casas wieder finden?<br />

1<br />

unternehmen. 6.15 Uhr treffen wir uns in Kloten<br />

auf dem Flug- (nicht See-) Hafen. Kurzbesuch<br />

und Zwischenstation ist in der Heimat<br />

des Columbus in Madrid. Gegen 23 Uhr landeten<br />

wir in Guatemala-City – sicher gestartet,<br />

gut geflogen, ordentlich gelandet. Zu unserer<br />

Freude empfängt uns Barbara, die Land und<br />

Leute so gut kennt und unsere sachkundige<br />

und engagierte Begleiterin wird. Antonio, der<br />

unser treuer ortskundiger Chauffeur sein wird,<br />

ist auch schon da. Und los geht’s in die Nacht<br />

bei Vollmond nach Antigua.<br />

Was für seltsame Nachfahren sind wir auf dem<br />

Weg von Madrid hierher? Was wollen wir hier?<br />

Wie werden wir dem Erbe der spanischen Eroberer<br />

und dem Erbe der immer noch unterdrückten<br />

indigenen Völker begegnen?<br />

Antigua – 1543 gegründete Stadt, die bald zur<br />

Kolonialhauptstadt wurde. Am 26.7.1773 zerstörte<br />

ein schweres Erdbeben die Stadt vernichtend.<br />

Im ehemaligen Dominikaner-Kloster<br />

Santo Domingo<br />

(heute ein vornehmes<br />

Luxus-Touristen-Hotel) erinnert<br />

uns Toni an die Geschichte.<br />

Francisco Antonio<br />

De Fuentes y Guzman<br />

schrieb im 17. Jahrhundert<br />

mit bewegten Worten über<br />

die Schönheit und Fruchtbarkeit<br />

des Landes.<br />

Die «Kreuzzüge» der conquistadores<br />

hatten in Antigua<br />

zur Errichtung und Blüte<br />

von ca. 50 Kirchen und Klöstern<br />

(!) geführt. Heute sehen<br />

wir neben der nur teilweise<br />

wieder hergerichteten Kathedrale<br />

überall in der Stadt<br />

markante Zeugnisse alter<br />

Pracht: riesige Kirchenruinen<br />

immer wieder zwischen den<br />

kleinen nach spanischem<br />

Muster errichteten eingeschossigen<br />

Häuserzeilen. Der<br />

Vulkan Agua am Rande der<br />

Stadt hat bestimmt, dass die Häuser zu allermeist<br />

nur eingeschossig «erdbebensicher» gebaut<br />

sind. 1976 wurde die Stadt freilich erneut

Opfer eines verheerenden Erdbebens. Wie im<br />

Planquadrat am Reißtisch konzipiert, ist die<br />

Stadt nun längst zu einem Touristenzentrum,<br />

seit 1979 Weltkulturerbe der UNESCO, geworden.<br />

Und es zeichnet sich schon heute ab: Antigua<br />

ist eine wohlhabende Enklave in einem<br />

bitterarmen Land.<br />

Und was mir am ersten Tag noch aufgefallen<br />

ist:<br />

• eine wunderschöne Natur und Landschaft<br />

mit bunten Blütenbäumen;<br />

• die Fülle von Früchten auf dem großen<br />

bunten Markt;<br />

2<br />

• die Polizei private Sicherheitsleute als<br />

«kleine Jungens» überall mit Gewehr<br />

im Anschlag präsent;<br />

• die Mütter mit den kleinen Kindern auf<br />

den Armen sind selbst noch kleine Mädchen;<br />

• es gibt so viele Kinder auf den Straßen<br />

überall.<br />

Abschied in Antigua mit Blick von der Klosterruine<br />

über die Dächer der Stadt:<br />

Was wäre die Welt ohne die Entdeckung des<br />

Columbus ?<br />

Was wäre die Welt ohne Klöster ?

13. 02. 06: Antigua - Iximché - Santa Anita<br />

Salimos de Antigua hacia Iximche, la capital<br />

de los Kaqchikeles antes de la llegada de los<br />

españoles y escenario de la brutal conquista y<br />

aplastamiento de la resistencia quiché por Pedro<br />

de Alvarado. Las ruinas de Iximche en un<br />

paisaje apacible y bellísimo se presentan bien<br />

conservadas. Los paneles de información con<br />

ilustraciones facilitan el recorrido al visitante.<br />

Dentro del parque existen altares mayas: sencillos<br />

redondeles de cemento, con una pequeña<br />

concavidad en el centro donde la población<br />

indígena realiza sus ceremonias. Se<br />

ofrendan flores, frutos, productos de las cosechas<br />

y bebidas. Hay sacerdotes mayas. Todo<br />

ello, se inscribe en el marco de la política acordada<br />

en los Acuerdos de Paz de respetar y recuperar<br />

la cultura indígena.<br />

Sotero uno de los responsables de la conservación<br />

del parque arqueológico, pausado y<br />

competente, nos informa de las dificultades de<br />

su tarea. Por una parte, hay que combatir las<br />

plagas que atacan a los pinos; por otra, educar<br />

a la población para proteger el medioambiente<br />

porque la limpieza y cuidado del bosque son el<br />

mejor medio de frenar la invasión de los<br />

parásitos. Una vez desarrollada la enfermedad<br />

es la tala de los ejemplares afectados el único<br />

medio de impedir su propagación. En lo que<br />

respecta a la colaboración de la población, Sotero<br />

señala contradicciones como que la gente<br />

3<br />

se oponga, por una parte, a la tala de árboles<br />

y, por otra se abandonen descuidadamente basuras<br />

en el entorno. La municipalidad de<br />

Tecpan ha editado un sencillo folleto que informa<br />

con precisión sobre los mecanismos de<br />

propagación. También se han repartido bolsas<br />

para recoger la basura, pero hasta ahora los<br />

resultados dejan mucho que desear.<br />

En mi opinión, se plantea el reto de cómo lograr<br />

que la consideración de la naturaleza<br />

como sagrada en la cultura maya, se traduzca<br />

en una protección efectiva del medio ambiente.<br />

Para comer viajamos hasta el Restaurente El<br />

Pedregal, donde tomamos contacto con una<br />

cooperativa de tejedoras.<br />

Por la tarde llegamos a Santa Anita, la plantación<br />

de café propiedad (aunque muy hipotecada)<br />

de un grupo de exguerrilleros. La tierra<br />

olía divinamente y, en mi opinión, la cena fue<br />

sencilla pero fantástica. Nos alojamos en la<br />

antigua casa patronal, reconvertida en alojamiento<br />

turístico. La casa tiene posibilidades,<br />

aunque no debidamente explotadas, cara a<br />

implantarse como alojamiento de turismo rural<br />

que es lo que desean los dueños. La gente cordialísima.

14. 02. 06: Colomba, Santa Rosa, Santa Anita<br />

Kirchenzentrum Colomba<br />

Die Hähne auf der Finca Santa Anita wecken<br />

uns schon um 3 Uhr am Morgen zum ersten<br />

Mal. Nach einem wunderbaren Frühstück<br />

chauffiert uns Antonio nach Colomba in das<br />

dortige Kirchenzentrum. Wir werden zunächst<br />

von Schwester Armelina begrüsst, die uns das<br />

Gesundheitszentrum mit seinen Behandlungsräumen,<br />

der Apotheke und den zwei Büros<br />

zeigt. Im Vorraum warten Leute auf einer<br />

Bank, bis sie aufgerufen werden. Sie selbst ist<br />

zusammen mit einem Arzt für die Naturheilkunde<br />

zuständig. Die Apotheke ist öffentlich,<br />

d.h. Leute aus dem Ort können kommen und<br />

Medikamente einkaufen, allerdings muss vorher<br />

die Diagnose und Behandlungsart (ob Naturmedizin<br />

oder herkömmliche Medikamente)<br />

der PatientInnen geklärt sein. Ausserdem werden<br />

hier Kurse in Gesundheitserziehung und -<br />

aufklärung abgehalten. Ein Regal mit vielen<br />

getrockneten Kräutern unterschiedlicher Art<br />

hat mich sehr beeindruckt.<br />

Im Anschluss besuchen wir noch kurz die Kirche<br />

und treffen dort Padre Leoni, den zuständigen<br />

Pfarrer, der erst seit kurzer Zeit hier ist.<br />

Wir unterhalten uns mit ihm über den schwarzen<br />

Christus, der uns in einer Nische der Kirche<br />

aufgefallen ist. Die Kirche selbst ist erst<br />

ca. 50 Jahre alt und wirkt ziemlich nüchtern<br />

und kahl.<br />

Danach gehen wir zu Fuss zu einem weiteren<br />

Projekt, das durch die Initiative der Kirchengemeinde<br />

entstanden ist: in eine Bäckerei. Herrlicher<br />

Duft nach frischem Brot empfängt uns,<br />

und sehr fotogen steht eine der dort arbeiten-<br />

4<br />

den Frauen an einem Tisch und beginnt Teig<br />

für neues Brot zu mischen und zu kneten.<br />

Hermelinda und Isabel Perez, die beiden Frauen,<br />

berichten uns von dem Werdegang des<br />

Projekts. Der Vorschlag, mit dieser Arbeit zu<br />

beginnen, kam von Schwester Armelina, sie<br />

hatte die Idee, Brot, das mit Sojamehl zur<br />

besseren Eiweissversorgung angereichert ist,<br />

herzustellen.<br />

Drei Jahre dauerte die Einarbeitungsphase. In<br />

der ersten Zeit arbeiteten 30 Frauen in nur<br />

kurzen Schichten mit. Jetzt sind es noch fünf,<br />

diese arbeiten Vollzeit in Schichten. Die anderen<br />

sind ausgeschieden, da das Gehalt nicht<br />

ausreichte, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten.<br />

Im Augenblick genehmigen sich die<br />

Frauen einen monatlichen Betrag von 200<br />

Quetzales. Einige Jugendliche, die von der Kirchengemeinde<br />

bezahlt werden, helfen ebenfalls<br />

mit. Gebacken wird pan frances, pan dulce<br />

und verschiedene Spezialbrötchen. Mittwochs<br />

wird mehr produziert, da an diesem Tag<br />

mehrere Frauen aus<br />

den umliegenden Dörfern<br />

in ihren Gemeinden<br />

Brot verkaufen und<br />

so einen kleinen Zwischengewinn<br />

für sich<br />

erwirtschaften können.<br />

Am Donnerstag wird<br />

nicht gebacken, da an<br />

diesem Tag die wöchentliche<br />

Teamsitzung<br />

stattfindet.<br />

Anfänglich waren sie in<br />

einem gemieteten<br />

Häuschen mit Backofen,<br />

das einem Bäcker<br />

gehört, untergebracht.<br />

Inzwischen konnten sie<br />

mit Hilfe einer Stiftung<br />

von ausserhalb dieses<br />

Haus erwerben. Verkauft<br />

wird in einem Laden im Ort, aber ob sie<br />

dort auf Dauer bleiben können, ist noch nicht<br />

gesichert. Das Restbrot wird gemahlen, mit<br />

Soja und Mais angereichert und als Grundstoff<br />

für ein Atol-ähnliches Getränk angeboten. In<br />

der ersten Zeit half das Büro im Gemeindezentrum<br />

bei der Buchhaltung, Einkäufen etc. Inzwischen<br />

arbeitet eine Frau dort und die Gruppe<br />

ist selbstständig. Im Anschluss an unseren<br />

Besuch bekommen wir noch einen wunderbaren<br />

Saft und dazu selbstgebackene Biskuitrolle<br />

angeboten.

Finca Santa Rosa<br />

Als Nächstes steht auf dem Programm ein Besuch<br />

auf der Finca Santa Rosa Nueva. Wir werden<br />

von mehreren Mitgliedern an einer langen<br />

Tafel zum Mittagessen empfangen. Herlindo<br />

Chamorro, der Vorsitzende der Junta Directiva,<br />

und die anderen Anwesenden berichten uns<br />

von den Problemen, die es hier gibt. 450 Familien<br />

mit ca. sieben Personen pro Familie leben<br />

hier seit 19 Jahren auf relativ kleiner Fläche.<br />

Sie wurden damals entlassen, weil sie eine<br />

Lohnerhöhung gefordert hatten.<br />

Gesetzlich ist festgelegt, dass jeder, der entlassen<br />

wird eine Wiedergutmachung bekommt.<br />

In ihrem Fall überliess der Finquero ihnen ein<br />

Stück Land, dessen Grösse sich jeweils nach<br />

der Dauer der Arbeitszeit richtete. Es ist jedoch<br />

so klein, dass die Familien nicht davon leben<br />

können. Die Kaffeekrise trug das ihrige<br />

dazu bei.<br />

So migrierte ein Teil der Arbeiter nach Mexiko.<br />

Doch auch dort ist das Gehalt niedrig, das Essen<br />

ist schlecht und die Arbeit ist nicht besser.<br />

Beschäftigung ausserhalb zu finden ist schwierig,<br />

es ist höchstens möglich, auf den Kartoffelplantagen<br />

in der Umgebung als Taglöhner<br />

etwas dazu zu verdienen. Einige arbeiten auf<br />

der bisherigen Finca, für 21 Q. pro Tag, aber<br />

ohne Sozialversicherung. Frauen verdienen die<br />

Hälfte, der staatlich<br />

festgelegte Mindestlohn<br />

beträgt 37 Q. GewerkschaftlicheOrganisation<br />

wird systematisch<br />

verhindert.<br />

Es gibt eine Schule, der<br />

Weg nach Colomba<br />

wäre für die Kinder zu<br />

weit und zu gefährlich.<br />

Unterstützung bekommen<br />

die Leute von der<br />

Kirchengemeinde in<br />

Colomba. Vor allem für<br />

die Frauen gibt es Ernährungsberatung<br />

und<br />

Nahrungsmittelhilfe, da<br />

viele Kinder unterernährt<br />

sind. Weiterbildungen,Impfprogramme<br />

und praktische Unterweisungen<br />

im Umgang mit Kindern und Jugendlichen<br />

finden ebenfalls statt. An diesen<br />

Programmen nehmen 30 Frauen teil. Ein Gesundheitszentrum<br />

gibt es nur in Colomba.<br />

Hebammen, die auch in Colomba ausgebildet<br />

werden, leben auf der Finca.<br />

Neben der katholischen Kirche gibt es hier elf<br />

5<br />

verschiedene evangelikale Sekten. Hier wurde<br />

uns deutlich, was diese «Kirchen» in Guatemala<br />

anrichten: Die Menschen reden nicht mehr<br />

miteinander, und es gibt durch diese Spaltungen<br />

in den Gemeinden viel Misstrauen und Gewalt.<br />

Eine Doktrin heisst: «Man darf sich nicht<br />

organisieren.» Heilung von Krankheiten erfolgt<br />

über das Gebet, nicht mit Hilfe eines Arztes.<br />

Die Prediger locken die Menschen erst mit Geschenken<br />

in die Kirchen und anschliessend,<br />

wenn sie Mitglieder sind, müssen sie den<br />

«Zehnten» bezahlen. Das einzig Gute mag<br />

vielleicht das Verbot sein, Alkohol zu konsumieren.<br />

Jedenfalls stellten wir fest, dass diese<br />

Sekten das fertig bringen, was die Conquista<br />

nicht geschafft hat: Sie spalten die Bevölkerung<br />

und verhindern das gemeinsame sich<br />

Wehren gegen Ungerechtigkeit und Repression.<br />

Im Anschluss besuchen wir noch die unterhalb<br />

liegende Finca La Rosaria Bola de Oro, bestaunen<br />

dort mit gemischten Gefühlen den Garten<br />

des Finqueros mit Schwimmbad, gepflegtem<br />

Rasen, die Anlage mit allerlei Früchten, z.B.<br />

Macadamianüssen, Riesenzitronen etc,. einem<br />

Teich und natürlich dem grossen Haus, in dem<br />

nur selten jemand wohnt. Gegenüber liegen<br />

die Minihäuser für die Fincaarbeiter und ihre<br />

Familien.<br />

Finca Santa Anita<br />

Nach der Rückkehr nach Santa Anita haben wir<br />

noch Gelegenheit, mit einer der Bewohnerinnen<br />

einen Gang durch die Pflanzungen zu einem<br />

Mirador zu machen und erfahren sowohl<br />

bei diesem Spaziergang als dann auch am<br />

Abend von Marconi und Clara etwas über die

Entstehung dieser Kooperative, und auch über<br />

die Visionen, die sie für die Zukunft haben.<br />

Etwa 130 ehemalige Guerilleros/-as fanden<br />

sich nach der Demobilisierung im Jahr 1998<br />

zusammen und beschlossen, sich gemeinsam<br />

auf einem Stück Land niederzulassen. Sie erwarben<br />

diese Finca, die seit acht Jahren nicht<br />

mehr bewirtschaftet wurde und entschieden<br />

sich dafür, hier biologischen Kaffee anzubauen.<br />

Gleichzeitig traten sie einer Organisation von<br />

kleinen Maya-ProduzentInnen bei.<br />

Die Finca kostete 2'063'000 Quetzales, sie ist<br />

1'500 Cuerdas (67'500 ha) gross. In den ersten<br />

fünf Jahren mussten keine Zinsen und<br />

auch keine Tilgung bezahlt werden, inzwischen<br />

sind jährlich 12% Zinsen fällig. Zunächst lief<br />

der Kaffeeexport über den fairen Handel gut.<br />

Inzwischen gibt es Probleme wegen der Kaffeekrise.<br />

Durch den Anbau von billigem und<br />

minderwertigem Kaffee in Vietnam, der den<br />

Weltmarkt überflutet, haben sich die Absatzmöglichkeiten<br />

verschlechtert, und an eine Tilgung<br />

des Darlehens ist im Augenblick nicht zu<br />

denken. Als nächstes droht das Schreckgespenst<br />

der Freihandelszone.<br />

Dazu kamen interne Probleme in der Gruppe.<br />

Zunächst bewirtschafteten alle das ganze Land<br />

gemeinsam. Mit der Zeit bekamen einige Mitglieder<br />

gut bezahlte Arbeit ausserhalb und<br />

pflegten das ihnen zugeteilte Land nicht mehr,<br />

d.h. andere mussten für sie arbeiten. Das<br />

führte zu Uneinigkeiten. Und vor allem durch<br />

ein Mitglied wurde erreicht, dass das ganze<br />

Land nach bestimmten Kriterien parzelliert<br />

wurde. Vermarktet wird weiterhin gemeinsam,<br />

aber jede Familie kann nun entscheiden, wie<br />

viel sie anbauen will. Uns schien diese Entwicklung<br />

der Anfang vom Ende zu sein. So<br />

6<br />

werden z.B. durch Vererbung die einzelnen<br />

Parzellen immer kleiner und es stellt sich die<br />

Frage, ob das ursprüngliche Gemeinschaftsprojekt<br />

nicht zum Scheitern verurteilt ist. Ausserdem<br />

müsste die Kaffeepflanzung dringend<br />

verjüngt werden, doch dazu fehlt das Kapital.<br />

Es gibt inzwischen Überlegungen, in den Anbau<br />

von Gemüse einzusteigen. Bananen werden<br />

für die Vermarktung im Inland angebaut,<br />

ausserdem züchten sie seit einiger Zeit einen<br />

Baum namens Palo blanco, der ein besonders<br />

hartes Holz liefert, das zur Herstellung von<br />

Möbeln und zum Hausbau geeignet ist.<br />

Ein weiterer Plan besteht darin, ein Ökotourismus<br />

-Projekt zu starten. Der Gedanke dabei<br />

ist, TouristInnen, die in Xela eine Sprachschule<br />

besuchen, zu einem Aufenthalt auf der Finca<br />

zu motivieren. Sie sollen das Leben hier kennen<br />

lernen, evtl. mitarbeiten, und in dem bis<br />

jetzt noch nicht optimal ausgestatteten Gästehaus<br />

untergebracht werden. Auch dieser Gedanke<br />

schien uns wegen der Abgelegenheit der<br />

Finca und dem schlechten Zufahrtsweg recht<br />

illusionär.<br />

Die Finca hat eine eigene Basisschule und seit<br />

zwei Jahren eine Sekundarschule. Es gibt einen<br />

Lehrer und eine Lehrerin. Im Kindergarten<br />

arbeiten zwei Mütter und eine Erzieherin. Ausserdem<br />

gibt es einen Gesundheitspromotor mit<br />

einer kleinen Apotheke und eine Tienda, in der<br />

das Notwendigste angeboten wird.<br />

Ich fühlte mich in den Tagen bzw. Nächten,<br />

abgesehen von einigen Magenproblemen,<br />

recht wohl und hätte gerne noch mehr Zeit gehabt,<br />

die Umgebung kennen zu lernen.<br />

-> E-Mail: cafeorgsantaanita@hotmail.com

15. 02. 06: Tecún Umán<br />

Casa de la Mujer, Bananenplantage, Casa del Migrante<br />

Casa de la Mujer<br />

Über die Ruta Pacífica, die Hauptverkehrsachse<br />

Mittelamerika/Mexiko/USA, gelangen wir nach<br />

Tecún Umán, der Grenzstadt zu Mexiko. Vorbei<br />

an Plantagen (Palmöl, Papaya, Mango, Tabak,<br />

Gummibäumen), aber auch an einer<br />

grossen Militäranlage, die düstere Erinnerungen<br />

an Verfolgung, Folter und Tod weckt, geht<br />

die Fahrt.<br />

In Tecún Umán besuchen wir als erstes die<br />

Casa de la Mujer, ein von Schwestern der Congregación<br />

Oblatas del Santisimo Redentor geleitetes<br />

und von der Caritas Schweiz unterstütztes<br />

Projekt. Hier werden Frauen, die auf<br />

dem Weg in die Migration in Tecún Umán gestrandet<br />

sind und ins Milieu der Prostitution zu<br />

gleiten drohen oder bereits geglitten sind, aufgenommen,<br />

unterstützt und betreut. Erste<br />

Kontakte mit diesen Frauen aus Nicaragua,<br />

Honduras, El Salvador und Guatemala werden<br />

von den Schwestern Angelica und Norma in<br />

der Stadt, in den Bars, in den entsprechenden<br />

Etablissements geknüpft. Behutsam wird Vertrauen<br />

aufgebaut und Beratung angeboten.<br />

Im Centro de Salud erhalten die Frauen Informationen<br />

und Unterstützung in gesundheitlichen<br />

Fragen, in der Vorsorge, werden über<br />

Aids und die gesundheitlichen Risiken auf der<br />

Strasse aufgeklärt. Im Centro de Capación<br />

werden die Frauen über ihre Rechte informiert<br />

(grundlegende Menschenrechte, Schutz von<br />

Minderjährigen, Misshandlungen, Ausbeutung),<br />

erhalten psychologische Unterstützung und<br />

sollen für ihre ganz persönliche Stärke und<br />

7<br />

Würde sensibilisiert werden. Dazu gehören<br />

auch die Ausbildungen, z.B. das Alphabetisierungsprogramm<br />

und die Ausbildung zur Coiffeuse<br />

oder Schneiderin, die das Zentrum den<br />

Frauen anbietet. Mit dem Verkauf selbsthergestellter<br />

Putzmittel wird zur Finanzierung etwas<br />

beigetragen.<br />

So gestärkt verlassen die Frauen das Zentrum<br />

nach durchschnittlich<br />

ein bis zwei Jahren,<br />

selbstbestimmter und<br />

freier als zuvor. Einige<br />

Frauen entschliessen<br />

sich für den Weg weiter<br />

in die Migration<br />

oder auch für den<br />

Weg zurück in die<br />

Prostitution. Für viele<br />

andere aber bedeutet<br />

der Weggang der Beginn<br />

eines neuen Lebens<br />

im Heimatland<br />

oder hier, mit einem<br />

Beruf, mit einem erstarktenSelbstbewusstsein<br />

und neuen<br />

inneren und äusseren<br />

Fähigkeiten.<br />

-> E-mail:casadelamujer@intelnett.com<br />

Bananen, Bananen<br />

Anschliessend folgt ein eindrücklicher Besuch<br />

in einer Bananenplantage, deren Bananen für<br />

Chiquita bestimmt sind. Nach ausgeklügeltem<br />

zeitlichem System werden die Bananenblüten<br />

nach dem Heranreifen von 5 bis 6 Bananenstauden<br />

abgeschnitten (55 Tage), die Bananenstauden<br />

gewaschen, nach Grösse und Güte<br />

aussortiert (Kompost, Viehfutter, Inland, Export),<br />

zur Reiferetardierung chemisch behandelt<br />

und in den bekannten Bananenschachteln<br />

verpackt. Diese Plantage exportiert vornehmlich<br />

in die USA, wo die Früchte in den Lagerhallen<br />

wiederum chemisch behandelt werden,<br />

um den Reifungsprozess erneut in Gang zu<br />

bringen.<br />

Die Arbeit in den Plantagen und in den Verarbeitungshallen<br />

ist anstrengend und intensiv.<br />

Die Arbeiterinnen und Arbeiter werden angehalten,<br />

sich mit Schutzkleidern und Handschuhen<br />

vor den chemischen Zusätzen zu schützen,<br />

doch die Haut mancher Hand zeugt da-

von, dass die Umsetzung der Vorschriften nicht<br />

allzu genau genommen wird. Unter grossem<br />

Zeitdruck werden die Bananen aussortiert,<br />

gewogen und im Akkord in die Schachteln verpackt<br />

(18 kg pro Schachtel), in Lastwagen verladen<br />

und in Puerto Barrios und Puerto Quetzal<br />

verschifft.<br />

Casa del Migrante<br />

Autorität und Ausstrahlung ihres Leiters, Padre<br />

Ademar Barilli, prägen die Casa del Migrante.<br />

Nicht zuletzt diesem dem Orden der Scalabriner<br />

angehörenden Brasilianer ist es zu verdanken,<br />

dass die Casa del Migrante hier in Tecún<br />

Umán für die Migrantinnen und Migranten ganz<br />

Mittelamerikas zur Anlauf- und Beratungsstelle,<br />

aber auch zum Ort des Auftankens und kurzen<br />

Innehaltens geworden ist. Im Durchschnitt<br />

werden hier täglich bis zu 120 Menschen aufgenommen,<br />

betreut, über ihre Rechte aufgeklärt,<br />

über die Bedingungen, Gefahren und<br />

Aussichten ihres Migrationsweges informiert.<br />

Jetzt, wo sich Migration und Drogenhandel zu<br />

einem hochexplosiven Gemisch und lukrativem<br />

Geschäft verbinden, wo eine 8000 Mio. Dollar<br />

teure Mauer Migrationswillige abschrecken soll,<br />

ist die Casa oft letzter Zufluchtsort. Hier ist der<br />

Migrant, die Migrantin nicht illegal, sondern<br />

8<br />

papierlos, vor allem aber Mensch mit seiner<br />

unantastbaren Würde. Die MigrantInnen haben<br />

hier ein Dach über dem Kopf, erhalten medizinische<br />

und rechtliche Beratung und müssen<br />

nach spätestens drei Tagen ihren Weg, wohin<br />

er sie auch führen wird, weitergehen.<br />

Das Problem der Migration steht nicht wirklich<br />

auf der politischen Agenda mittelamerikanischer<br />

Staaten. Der Geldfluss, der durch die<br />

Exil-GuatemaltekInnen (12% der Bevölkerung)<br />

nach Guatemala zurückfliesst, ist für den guatemaltekischen<br />

Staat unverzichtbar. Somit ist<br />

es auch gar nicht in seinem Interesse, der<br />

Migration wirksame Massnahmen entgegenzusetzen.<br />

Auch wenn natürlich im Vorfeld des<br />

kurz vor Abschluss stehenden Freihandelsabkommens<br />

mit den USA das Gegenteil beteuert<br />

wird. In Wirklichkeit bedroht dieses unter anderem<br />

die Lebensgrundlagen der campesinos/as,<br />

die mit ihrer bescheidenen Maisproduktion<br />

den Maisexporten des nordamerikanischen<br />

Nachbarn kaum etwas entgegenzusetzen haben<br />

und in ihrem Überleben bedroht sind. Als<br />

möglicher, viel eher unmöglicher Ausweg bietet<br />

sich wiederum die Migration an.<br />

Padre Ademar’s Aufgabe wird nicht einfacher<br />

werden, seine Arbeit nicht weniger, sein Einsatz<br />

noch schwieriger.

16. 02. 06: Concepción Chiquirichapa und Quetzaltenango (CODECOT)<br />

Nach den Kaffeeplantagen von Santa Anita<br />

(700 m ü. M.) geht die Fahrt weiter in die<br />

Höhe, wo bis in die höchsten und steilsten Gebiete<br />

Kartoffeln, Zwiebeln und Kohl angepflanzt<br />

werden. Unser Ziel ist Concepción<br />

Chiquirichapa. Die Gemeinde von Concepción<br />

Chiquirichapa hat ca. 22'000 EinwohnerInnen.<br />

Viele BewohnerInnen emigrieren wegen mangelnder<br />

Verdienstmöglichkeiten.<br />

Der Zweck unseres Besuches ist, zu sehen,<br />

wie sich die Gemeinde von der Basis her organisiert.<br />

Diese Dynamik kam vor allem unter<br />

dem letzten Bürgermeister zustande. Der jetzige<br />

Bürgermeister scheint daran weniger interessiert<br />

zu sein.<br />

Wir werden von Felix Cabrera, Präsident und<br />

Koordinator des kommunalen Radios, auf dem<br />

Marktplatz empfangen. In einem kleinen, kargen<br />

Raum der Radiostation treffen wir VertreterInnen<br />

von verschiedenen lokalen Organisationen,<br />

welche uns ihre Aktivitäten vorstellen.<br />

Kinderrat: Der Kinderrat (Consejo Municipal<br />

Infantil) ist wie ein Verein organisiert. Er wurde<br />

von CEIBA, einer kirchlichen Organisation,<br />

gegründet, welche die Lehrerinnen motivierte,<br />

mit den SchülerInnen verschiedene Themen<br />

(Drogen, Armut, etc.) anzusprechen. Aus dieser<br />

Initiative entstand der Kinderrat, welcher<br />

soziale und sportliche Aktivitäten organisiert.<br />

Der Rat strukturiert sich selber und wird vom<br />

Kinderbürgermeister geleitet. Der «offizielle»<br />

Bürgermeister gibt finanzielle, logistische und<br />

moralische Unterstützung.<br />

Kredit-Kooperative: Die Kooperative ist eine<br />

Organisation, welche den gegenwärtig 800<br />

Mitgliedern aus «Conce» und den umliegenden<br />

Dörfern ermöglicht, ihr Geld in einer Sparkasse<br />

anzulegen und Kleinkredite zu beziehen. Darlehen<br />

können z.B. für Saatgut zu einem Zinssatz<br />

von 1% (Banken 9%) bezogen und nach<br />

der Ernte rückerstattet werden. Das Startkapital<br />

kam von einer anderen Organisation. Heute<br />

ist die Kooperative aber schuldenfrei und<br />

selbsttragend. Für eine Ausweitung ihrer Aktivitäten<br />

wäre sie allerdings froh um mehr<br />

Fremdkapital.<br />

Das Eigenkapital besteht aus den jährlichen<br />

Beiträgen der Mitglieder (socios). Die Darlehenshöhe<br />

hängt von der möglichen Garantie<br />

(Haus, Land, etc.) ab. Dieses Modell der<br />

Selbsthilfe im Bereich Mikrokredite scheint gut<br />

zu funktionieren.<br />

Frauenkomitee: Das Frauenkomitee ist eine<br />

9<br />

private Organisation, die noch keinen Rechtsstatus<br />

hat und deshalb noch keine Projekte<br />

einreichen kann. Es wurde auf Initiative des<br />

vorherigen Bürgermeisters 2001 gegründet.<br />

Die 35 Mitglieder sind ausschliesslich Maya-<br />

Frauen. Sie werden von einer Junta Directiva<br />

(Vorstand) geleitet und organisieren mit finanzieller<br />

Unterstützung anderer Organisationen<br />

Workshops, talleres, über verschiedene relevante<br />

Themen wie Gender, Gewalt gegen Frauen,<br />

innerfamiliäre Gewalt etc. und organisieren<br />

an Weihnachten, am internationalen Tag der<br />

Frau und am Muttertag öffentliche Veranstaltungen.<br />

Das Komitee ist sehr engagiert, hat aber trotzdem<br />

Schwierigkeiten, neue Mitglieder zu gewinnen.<br />

Viele Frauen wohnen zu weit weg und<br />

können die Transportkosten nicht bezahlen.<br />

Die Ehemänner sind oft gegen eine Teilnahme,<br />

weil sie nicht akzeptieren wollen, dass sich die<br />

Frauen organisieren. Aber auch viele Frauen<br />

leben weiterhin im hergebrachten Rollenverhalten<br />

und wollen deshalb nicht mitmachen.<br />

Das Komitee ist aber zuversichtlich, dass sich<br />

mit ständiger Überzeugungsarbeit die Aktivitäten<br />

ausweiten lassen.<br />

Komitee für die Verbesserung der Infrastruktur<br />

der Gemeinde: Dieses Komitee<br />

besteht aus Freiwilligen, welche sich alle Mühe<br />

geben, gefährdete Infrastrukturen in Stand zu<br />

halten (z.B. Reparatur von Wasserleitungen<br />

nach dem Wirbelsturm Stan). Allerdings erhält<br />

es von der neuen Gemeinderegierung im Gegensatz<br />

zu früher keine finanzielle Unterstützung<br />

und es findet keine Zusammenarbeit<br />

statt. Lediglich das Material wird von einer Regierungsorganisation<br />

zur Verfügung gestellt.<br />

Umweltschutz-Komitee: Dieses Komitee beschäftigt<br />

sich mit Umweltfragen innerhalb der<br />

Gemeinde. Seine Aufgabe sind Aufforstung<br />

und Schutz der Wälder, Schutz der Wasserquellen<br />

und Schutz der altares mayas, den<br />

heiligen Orten der Maya in den Wäldern. Das<br />

Komitee wird von Helvetas unterstützt. Verschiedene<br />

Anwesende sind allerdings der Meinung,<br />

dass es seine Aufgaben nur ungenügend<br />

wahrnimmt.<br />

Lokalradio: Felix Cabrera hat dieses Radio<br />

vor fünf Jahren (mit-)gegründet und koordiniert<br />

das Programm. Es hat zwar keine Radiokonzession,<br />

sendet aber täglich von 5 bis 21<br />

Uhr in Spanisch und Mam. Früher wurde die<br />

Infrastruktur durch die Gemeinde zur Verfügung<br />

gestellt. Heute muss alles selber finan-

ziert werden, was sehr schwierig ist. Das Personal,<br />

auch die SprecherInnen, arbeitet ohne<br />

Salär. Strom, Licht und Telefon können kaum<br />

von der gelegentlichen Werbung bezahlt werden.<br />

Dank der intensiven Zusammenarbeit mit<br />

NGOs können aber die Programme im Bereich<br />

Ausbildung, Gesundheit, Umwelt und Kulturelles<br />

aufrechterhalten werden. Die News und andere<br />

Informationen werden im Internet gesucht.<br />

Schlussfolgerung: Dank dem aufgeschlossenen,<br />

früheren Gemeinderat entstand eine sehr<br />

interessante und ermutigende Dynamik der<br />

«Organisation von unten». Allerdings unterstützt<br />

der heutige Gemeinderat die Komitees<br />

nur zögerlich oder gar nicht mehr und scheint<br />

sich über die Bedürfnisse der Gemeinde hinweg<br />

zu setzen, um eigene Interessen zu verfolgen.<br />

Die Leute geben sich darüber Rechenschaft<br />

und hoffen, dass sich bei den nächsten<br />

Wahlen wieder einiges ändern wird. Fazit: Ein<br />

spannender Ansatz, der heute dank dem Engagement<br />

Einzelner noch weiterlebt, aber eine<br />

politische Änderung braucht, um wirklich erfolgreich<br />

zu sein. Wir haben den Eindruck,<br />

dass der herzliche Empfang und das offene<br />

Gespräch ein Zeichen war, dass die Menschen,<br />

die sich für das Gemeinwohl einsetzen, unseren<br />

Besuch geschätzt haben und darin einen<br />

«Kontakt nach aussen» und Solidarität sehen.<br />

Am Mittag geht es weiter von Concepción Chiquirichapa<br />

nach Quetzaltenango. Uns interessiert<br />

insbesondere das Zentrum der<br />

CODECOT (Coordinadora Departemental<br />

de Comadronas Tradicionales), dem<br />

Koordinationszentrum der indigenen<br />

Hebammen. Wir werden von der Junta<br />

Directiva in ihren traditionellen Trachten<br />

wie alte Bekannte herzlichst empfangen<br />

und gleich mit einem exquisiten<br />

Mittagsmahl verwöhnt. Diese traditionellen<br />

Hebammen leben in und mit der<br />

Bevölkerung, haben ein grosses, jahrhundertealtes<br />

Wissen und begleiten<br />

80% der schwangeren Frauen mit ihren<br />

Neugeborenen vor, während und nach<br />

der Geburt. CODECOT wurde im Jahr<br />

2000 gegründet. Sie möchte den traditionellen<br />

Hebammen eine Plattform zu geben, um ihre<br />

professionelle, soziale und kulturelle Kompetenz<br />

zu valorisieren. Das Gesundheitssystem<br />

marginalisierte die traditionellen Hebammen.<br />

Sie wurden nicht anerkannt, nicht entlöhnt<br />

und in den Institutionen des Gesundheitswesens<br />

diskriminiert. Ihnen wurde unter anderem<br />

die hohe Kindersterblichkeit zu Last gelegt.<br />

Deshalb wuchs die Überzeugung, dass<br />

10<br />

nur mit staatlicher Anerkennung und guter<br />

Ausbildung, welche neben der traditionellen<br />

auch die moderne Geburtshilfe miteinbezieht,<br />

der wichtige Beruf der traditionellen Hebamme<br />

gerettet werden kann.<br />

Mit Unterstützung der «Centrale Sanitaire Suisse»<br />

und dem «Global Fund for Women» begann<br />

die CODECOT, ihren Mitgliedern Weiterbildungskurse<br />

zu offerieren. 2004 wurde der<br />

erste Kurs, dem weitere folgten, erfolgreich<br />

mit der «Promotion» abgeschlossen. 2004<br />

wurde diese Anstrengung insofern honoriert,<br />

als CODECOT die Anerkenung der Regierung<br />

erhielt und nun offiziell Hebammen ausbilden<br />

kann, welche in traditioneller und moderner<br />

Geburtshilfe ausgebildet werden. Der Lehrplan<br />

ist mit dem Gesundheitsministerium abgesprochen.<br />

Das nächste Projekt ist nun der Bau einer<br />

Schule von Hebammen für Hebammen. Die<br />

Gemeinde hat dazu ein Terrain zur Nutzung<br />

während 25 Jahren zur Verfügung gestellt. Allerdings<br />

müssen sie den Bau innert zweier Jahre<br />

erstellen. Mit dem Gesundheitsministerium<br />

wird bereits über die Anerkennung der Schule<br />

verhandelt.<br />

Die offene, engagierte und herzliche Diskussion<br />

beweist uns, dass das ganze Projekt mit<br />

viel Engagement, Kraft und Überzeugung vorangetrieben<br />

wird. Es ist durchaus möglich,<br />

dass dieses Projekt dank der Persönlichkeit<br />

und der Hartnäckigkeit der führenden Hebam-<br />

men der CODECOT zu einem Erfolg wird und<br />

der für den kulturellen Zusammenhang so<br />

wichtige Beruf der traditionellen Hebamme<br />

eine neue Bedeutung erhalten wird.<br />

Wir würden gerne noch weiter diskutieren.<br />

Aber die vorgerückte Stunde erlaubt uns nur<br />

noch, unseren Gastgebern ein Geschenk in<br />

Form eines Modells eines weiblichen Beckens<br />

zu übergeben.<br />

-> E-mail: codecot@intelnett.com

18. 02. 06: Maisfest San Rafael, San Antonio Sacatepequez,<br />

REMHI San Marcos<br />

Maisfest San Rafael<br />

Von Xela aus starten wir am Morgen in Richtung<br />

San Rafael. Wir sind dort zu einem traditionellen<br />

Maisaussaatfest, das immer im Februar<br />

gefeiert wird, eingeladen. Die eigentliche<br />

Aussaat findet einige Wochen später, zum Beginn<br />

der Regenzeit statt. Dieses Fest wird nach<br />

einer alten Mayatradition, die vermischt ist mit<br />

christlichen Werten, gefeiert. Wir kommen an,<br />

auf dem Platz vor der Kirche haben sich schon<br />

viele Indígenas in wunderschönen Trachten<br />

versammelt und es beginnt ein Ritus, der alle<br />

Sinne anspricht. Man muss ihn erlebt haben:<br />

die Farben, das Räuchern, das Tanzen, die Musik,<br />

das Explodieren der Knallkörper, der Ernst,<br />

mit dem die Menschen dabei sind und gleichzeitig<br />

ihre Fröhlichkeit<br />

und schliesslich<br />

das Essen.<br />

Wir werden lautstark<br />

durch das Mikrofon<br />

von allen wichtigen<br />

Mitgliedern der Kirchengemeinde<br />

und<br />

des Kirchenvorstandes<br />

begrüsst. An der<br />

Kirchenwand ist ein<br />

Altar mit vielen Blumen<br />

aufgebaut, auf<br />

dem Boden wie ein<br />

Mandala ebenfalls<br />

ein Altar, der für die<br />

Mayas eine besonders<br />

zentrale Bedeutung<br />

hat. Dort liegen<br />

die Maiskolben in ihren<br />

verschiedenen<br />

Farben: weiss, gelb,<br />

11<br />

rot und schwarz und daneben Kerzen in den<br />

entsprechenden Farben. Sie haben eine wichtige<br />

symbolische Bedeutung: weiss ist die Farbe<br />

des Nordens, ein Symbol für die Luft, den<br />

Geist, die menschlichen Knochen, die weisse<br />

Rasse. Gelb ist das Symbol des Südens und<br />

des Wassers, die Farbe der menschlichen Haut,<br />

Symbol für die Hoffnung auf Nahrung und die<br />

gelbe Rasse. Rot steht für den Osten,<br />

den Sonnenaufgang, das Feuer, das<br />

menschliche Blut, den Beginn des Lebens<br />

und die rote Rasse. Schwarz bedeutet<br />

den Westen, die Erde, den Sonnenuntergang,<br />

das menschliche Haar,<br />

den Beginn der Nacht, die Ruhe, die<br />

schwarze Rasse. Ein Teil der Maiskolben<br />

ist als Puppen angekleidet. In der<br />

Mitte liegen blaue und grüne Kerzen,<br />

sie sind das Zentrum: grün ist die Natur,<br />

die Mutter Erde und die Fruchtbarkeit,<br />

blau ist die Farbe des Himmels,<br />

das Symbol für den Vatergott und die<br />

Transzendenz. Auch dieser Altar ist mit<br />

Blumen geschmückt. Ausserdem stehen<br />

Tonfiguren da, die Indígenas darstellen.<br />

Die Zeremonie beginnt mit Gebeten und Dank<br />

an die gesamte Schöpfung, mit Verneigungen<br />

nach allen Himmelsrichtungen und der Aussage:<br />

«Wir kommen aus dem Mais und wir sind<br />

der Mais» aus dem Schöpfungsmythos der Mayas.<br />

Von grosser Bedeutung ist auch die Einheit<br />

des Männlichen und Weiblichen. Und immer<br />

wieder wird geknallt.

Dann beginnt der Tanz: eine Frau und ein<br />

Mann tanzen mit kleinen Schritten, in der<br />

Hand je eine Maispuppe, im Rhythmus der Marimbamusik,<br />

sie tanzen nebeneinander und<br />

aufeinander zu, bis dann ein zweites Paar genauso<br />

tanzend die Fläche betritt. Weitere Paare<br />

kommen dazu, Kinder und Jugendliche und<br />

schliesslich ist die Tanzfläche voll und auch wir<br />

werden aufgefordert, teilzunehmen. Einige<br />

Tanzende stellen während des Tanzens mimisch<br />

die Arbeit auf dem Feld (Hacken, Ernten<br />

etc.) oder auch im Haus (z.B das Backen von<br />

Tortillas) dar.<br />

Nachdem die Zeremonie zu Ende ist, werden<br />

wir in die Kirche an eine lange Tafel zu einer<br />

wunderbaren Suppe, einem Caldo de Res, mit<br />

Tamales eingeladen, die die Frauen inzwischen<br />

zubereitet haben.<br />

Wir verabschieden uns und machen noch einen<br />

kurzen Abstecher auf den Friedhof. Pfarrer Toribido<br />

Pineda von der Diözese San Marcos begleitet<br />

uns und beantwortet unsere Fragen zur<br />

Bestattungskultur und zu den Farben auf den<br />

Friedhöfen hier im Land, die uns während der<br />

bisherigen Reise aufgefallen sind. Offenbar<br />

sind sie aber ohne besondere Bedeutung. Oft<br />

findet die Beerdigung mit einem Katecheten<br />

auf dem Friedhof statt, in der Kirche wird eine<br />

Messe gelesen. Die Solidarität mit der betroffenen<br />

Familie in der Gemeinde ist gross, es<br />

gibt Geschenke, damit das Grab finanziert<br />

werden kann. Die Beerdigung muss nach Gesetz<br />

innerhalb von 24 Stunden stattfinden. An<br />

Allerheiligen wird auf den Friedhöfen ein grosses<br />

Fest mit Essen und Trinken auch für die<br />

Verstorbenen gefeiert. Die Trauerfarbe ist<br />

schwarz oder weiss.<br />

12<br />

Gesundheitszentrum in San Antonio Sacatepequez<br />

Maricarmen, die selbst als Ausbilderin im Zentrum<br />

arbeitet, und bei der auch Toni gelernt<br />

hat, begrüsst uns. Sie führt uns durch die bisherigen<br />

und vor allem durch die neuen Räume,<br />

die mit Hilfe von Spenden der Gruppe der<br />

letztjährigen Reise mitfinanziert werden konnten.<br />

Es sind Schlafräume, Duschen und Toiletten,<br />

die neu gebaut werden konnten. So wurde<br />

ermöglicht, dass die Gruppen, die ihre Ausbildung<br />

in Naturmedizin machen, hier im Haus<br />

wohnen können. Unten im Haus gibt es einen<br />

Versammlungsraum, in dem auch Konferenzen<br />

stattfinden. Es gibt unterschiedliche Kursangebote,<br />

die Kurse in Naturmedizin werden vor allem<br />

von Frauen besucht. Angeboten werden<br />

verschiedene alternative Therapien: Homöopathie,<br />

Bachblüten, Kinesiologie, Urintherapie,<br />

Reiki, Pflanzenheilkunde, Therapie<br />

mit Umschlägen usw.<br />

Viele der angewandten Therapien<br />

stammen aus der Mayatradition,<br />

z.B. die Energiearbeit.<br />

Das Zentrum soll für die PatientInnen<br />

ökonomisch gut zugänglich<br />

sein. Wer rasche Hilfe<br />

benötigt, z.B. mit Aspirin, kann<br />

auch das erhalten. Die am<br />

häufigsten vorkommenden<br />

Krankheiten sind:<br />

Atemwegsinfekte, Störungen<br />

im Magen-Darmtrakt, Arthritis,<br />

Hautkrankheiten und Diabetes.<br />

Diese Naturmedizin, die inzwischen<br />

auch öffentlich anerkannt<br />

ist, soll sich möglichst<br />

selbst finanzieren. Die Kurse<br />

sind kostenlos, für mehrtägige<br />

Kurse kann bei der Diözese San Marcos ein<br />

Stipendium beantragt werden. Das Startkapital<br />

kam von aussen, es reichte für 18 Mitarbeiter-<br />

Innen. Das Gehalt für eine Stunde beträgt<br />

6,50 Q. Die MitarbeiterInnen sind nicht fest<br />

angestellt.<br />

Auf die Frage, woher die Kräuter bezogen werden,<br />

berichtet uns Maricarmen, dass sie zum<br />

Teil selbst gesammelt oder angepflanzt würden,<br />

der Rest werde zugekauft. Das Zentrum<br />

soll auch für andere Gruppen offen sein. Wir<br />

erfahren vom Pfarrer, dass hier auch KatechetInnen<br />

ausgebildet werden. Ausserdem gibt es<br />

die Möglichkeit, eine Schreinerlehre zu machen<br />

oder Schneiderin zu werden.<br />

Ein Kaffee mit Gebäck im Pfarrhaus stärkt uns<br />

für den weiteren Verlauf des Tages und beim

Abfahren entdecken wir jede Menge Ringelblumen<br />

auf dem Platz vor der Kirche. Ob sie wohl<br />

geerntet und verarbeitet werden?<br />

San Marcos: REMHI<br />

Nach diesem ereignisreichen Tag besuchen uns<br />

am Abend im Hotel in San Marcos noch der<br />

Leiter des Büros von REMHI (San Marcos), Rodolfo<br />

Godínez und ein Mitarbeiter namens Oscar<br />

und erzählen uns von ihrer Arbeit im hiesigen<br />

Departement.<br />

REMHI bedeutet Recuperación de la Memoria<br />

Histórica, das heisst auf deutsch «Wiedererlangung<br />

des historischen Gedächtnisses». Es<br />

handelt sich um ein Projekt, das 1994 nach<br />

dem Abkommen über die Menschenrechte in<br />

Oslo von Bischof Gerardi initiiert wurde. Seine<br />

Idee war, der Bevölkerung zu ermöglichen,<br />

sich an ihre Geschichte zu erinnern und sie so<br />

aufzuarbeiten, denn «Ein Volk, das seine Geschichte<br />

vergisst, ist dazu verdammt, die Geschichte<br />

zu wiederholen.» Er gründete die sogenannte<br />

Wahrheitskommission und begann,<br />

die Bevölkerung über Plakate und durch das<br />

Radio über das Ziel des Projektes aufzuklären.<br />

Die Hälfte der Gemeinden im Bereich San Marcos<br />

wollten sich zunächst nicht mit der Sache<br />

befassen, sie hatten keinen Mut und fürchteten<br />

um ihre KatechetInnen, da noch lange nicht<br />

klar war, wie stabil der bisherige Friede war.<br />

In der ersten Phase des Projekts wurden die<br />

KatechetInnen ausgebildet. Sie wurden über<br />

die Inhalte der Friedensabkommen, die Rolle<br />

der katholischen Kirche und die Ursachen der<br />

Konflikte in der Vergangenheit aufgeklärt. Sie<br />

lernten, Interviews zu führen und mit Hilfe von<br />

psychologischer Begleitung zu ertragen, was<br />

die Menschen ihnen erzählten. Daran beteiligten<br />

sich 40 Männer und Frauen.<br />

In der zweiten Phase gingen diese ausgebildeten<br />

Menschen zu den Betroffenen und versuchten<br />

dort, einen Rahmen des Vertrauens zu<br />

schaffen und deren Ängste zu überwinden,<br />

denn keiner traute dem anderen mehr. Der Zugang<br />

zu den Frauen war offenbar leichter,<br />

denn 80% der Berichte stammen von Frauen.<br />

Das Kernstück des Projekts sind die sog. Testimonios,<br />

diese waren oft sehr schmerzhaft für<br />

die Menschen, sie benötigten sehr viel Zeit,<br />

Zeit zum Reden, Zeit zum Weinen, aber es war<br />

auch eine Befreiung, endlich über alles sprechen<br />

zu können, oft nach mehr als zehn Jahren.<br />

Alle Interviews wurden gesammelt, in das<br />

Büro des Erzbischofs gebracht und dort zu<br />

dem Bericht Guatemala Nunca Más zusammengefügt.<br />

Am 24.5.1998 wurde der Bericht<br />

der Öffentlichkeit vorgestellt und keine 50<br />

13<br />

Stunden später wurde Bischof Gerardi ermordet.<br />

In der Hauptstadt gibt es inzwischen eine<br />

Gedenkstätte für ihn, im April ist ein Gedächtnismarsch<br />

für Gerardi geplant.<br />

Die Ermordung Gerardis bedeutete zunächst<br />

einen Stopp für das gesamte Projekt, die alten<br />

Ängste tauchten wieder auf. Doch die Diözese<br />

San Marcos führte trotzdem ihre Arbeit fort.<br />

Inzwischen sind vier Bände mit unterschiedlichen<br />

Titeln und Themen erschienen, ausserdem<br />

gibt es eine populäre Version mit vielen<br />

Bildern, die wir auch für uns erwerben konnten.<br />

Als nächster Wunsch kam aus der Bevölkerung<br />

die Bitte um die Exhumierung der Toten. Für<br />

die Mayas haben der Tod und der Ort der Bestattung<br />

eine grosse Bedeutung. Durch die Ermordungen<br />

war der Zyklus Geburt – Tod unterbrochen<br />

worden, denn oft wurden die Toten<br />

entweder von den Angehörigen oder vom Militär<br />

ohne Ritus ganz schnell in Massengräbern<br />

verscharrt .<br />

Der Bischof der Diözese, Alvaro Ramazzini,<br />

fördert das Projekt mit viel Mut und Engagement.<br />

Er hat viele Auslandkontakte, dadurch<br />

wird es auch finanzierbar. In den Kirchengemeinden<br />

werden weiterhin AnimatorInnen ausgebildet,<br />

die ihr Wissen weitergeben sollen und<br />

können.<br />

Die Regierung versucht immer wieder, das Projekt<br />

zu stoppen. Die Opfer werden immer älter<br />

und eine Wiedergutmachung, die auch gefordert<br />

wird, kann evtl. nicht mehr stattfinden,<br />

weil sich alles in die Länge zieht. Doch es gibt<br />

auch immer wieder positive Prozesse, die Mut<br />

machen, fortzufahren. Mit Schulen wird zusammengearbeitet,<br />

so erfahren die Kinder die<br />

Geschichte ihrer Eltern und die Vergangenheit<br />

wird nicht vergessen. Gruppen, die sich gebildet<br />

haben, versuchen, einen legalen Status zu<br />

erreichen, um so den Zugang zu Geldern zu<br />

bekommen.<br />

Inzwischen ist der Hauptbereich ihrer Arbeit<br />

die Exhumierung. Deren Finanzierung ist problematisch,<br />

denn die psychologische Begleitung<br />

der Betroffenen und die Beerdigungen sind<br />

teuer. Und immer wieder gibt es noch neue<br />

Testimonios.<br />

Unsrerseits gibt es noch verschiedene Fragen,<br />

zum Beispiel:<br />

Welche war die Rolle der Kirche während des<br />

Prozesses? – Sie stand offenbar auf der Seite<br />

der Verfolgten, beeinflusst von der Befreiungstheologie.<br />

Das war auch der Grund dafür, dass<br />

die KatechetInnen verfolgt und bedroht wurden.

Wie steht es mit der Entschuldigung der Verantwortlichen?<br />

– Die Justiz ist langsam und<br />

blind. Ríos Montt hat 440 Dörfer ausradiert,<br />

hier in der Nähe wurden in einem Dorf in einer<br />

Nacht 47 Menschen massakriert. Eine Entschuldigung<br />

dafür gibt es bis heute nicht. Es<br />

gibt auch keinen Willen, das Geschehene als<br />

Genozid anzuerkennen. Wohl gab es in Rabinal<br />

eine Pseudoentschuldigung vom derzeitigen<br />

Präsidenten Berger, aber das Volk will mehr:<br />

eine echte Entschuldigung und eine Wiedergutmachung.<br />

Wer sind die politischen Verbündeten des Projekts?<br />

– Das sind auf jeden Fall die Menschenrechtsorganisationen.<br />

Manchmal scheint auch<br />

der Kongress zu helfen, was jedoch den Hintergrund<br />

hat, bei der Bevölkerung gut dazustehen,<br />

um Wählerstimmen zu bekommen.<br />

Viele, die sich zunächst für die Arbeit einsetzten,<br />

liessen die Menschen allein, in dem Moment,<br />

als sie einen offiziellen Posten bekamen.<br />

Bestes Beispiel dafür ist Rigoberta Menchú: Als<br />

Präsidentin der staatlichen Menschenrechtsorganisation<br />

hat sie ihre Landsleute verraten und<br />

alleine gelassen.<br />

Weshalb wählen noch so viele Ríos Montt? – Es<br />

ist die historische Amnesie, die chronische Vergesslichkeit<br />

der Menschen. Als er regierte, gab<br />

es feste Gesetze, heute herrscht ein quasi gesetzloser<br />

Zustand im Land. Die Menschen hoffen<br />

in dieser Hinsicht auf eine Veränderung,<br />

können aber die Zusammenhänge nicht herstellen.<br />

Ausserdem ist er eine starke Führerpersönlichkeit<br />

mit einer klaren Strategie, die er<br />

seit Jahren verfolgt. Er sorgt für seinen politischen<br />

Nachwuchs, was die anderen Parteien so<br />

nicht machen. Z.B. hat er seine Tochter in die<br />

politische Szene eingeführt. Hier in San Marcos<br />

wurde während der letzten Wahlen viel Bewusstseinsarbeit<br />

gemacht, dadurch war das<br />

Wahlergebnis ordentlich. Im Quiché war das so<br />

nicht möglich, da durch den Mord von Gerardi<br />

die Arbeit gestoppt wurde, und so bekam die<br />

FRG viele Wählerstimmen. Und schliesslich<br />

gibt es keine Partei im Land, die wirklich das<br />

Volk vertritt, auch das ist ein wesentlicher<br />

Grund für diese Wahlergebnisse.<br />

Müde nach diesem ereignisreichen Tag mit so<br />

unterschiedlichen Erfahrungen und Erlebnissen<br />

gehen wir zu Bett.<br />

14

19. 02. 06: San Marcos – Las Delicias (MTC)<br />

An diesem sonnigen Morgen empfangen uns<br />

Ana und Fernando, die als spanische LaienmissionarInnen<br />

in der technischen Equipe des Movimiento<br />

de Trabajadores Campesinos (MTC)<br />

tätig sind, in ihrem Büro in San Marcos für<br />

ein ausführliches Briefing.<br />

Das MTC will die ArbeiterInnen im Altiplano<br />

und in den Fincas stärken und sie unterstützen,<br />

wenn sie ihre Rechte einfordern. Das Ziel<br />

ist die integrale menschliche und soziale Entwicklung.<br />

Die Bewegung hat rund 2000 Mitglieder,<br />

zum grösseren Teil Frauen (weil die<br />

Frauen, deren Männer als Emigranten in den<br />

USA arbeiten, sehr aktiv sind).<br />

Das Departement San Marcos war nebst<br />

Quiché am stärksten vom Krieg betroffen. San<br />

Marcos ist die ärmste Gegend Guatemalas;<br />

das Gebiet liegt isoliert und weit entfernt von<br />

der Hauptstadt. Das Land im Altiplano ist karg<br />

und reicht nur für Subsistenzwirtschaft (Mais,<br />

Kartoffeln und Getreide für die Selbstversorgung).<br />

Viele Indígenas müssen deshalb zur<br />

Kaffeeerntezeit als temporäre ArbeiterInnen,<br />

so genannte Eventuales, auf den Fincas in der<br />

Bocacosta arbeiten, oft mit ihren ganzen Familien<br />

(das bedeutet, dass die Kinder das Schuljahr<br />

nicht beenden können). Die «Colones»<br />

hingegen sind fest angestellte ArbeiterInnen,<br />

die ständig auf den Fincas leben. Das Land der<br />

Bocacosta ist sehr fruchtbar, praktisch ausnahmslos<br />

in Grossgrundbesitz. Ganz selten besitzen<br />

die Einheimischen eigenes Land. Die<br />

Finqueros sind meist Leute aus dem Ausland,<br />

die hier ihr Vermögen gemacht haben, Nachkommen<br />

von Deutschen und Spaniern, heute<br />

naturalisierte GuatemaltekInnen mit mittelalterlichen<br />

Vorstellungen von Landbesitz und<br />

dem Umgang mit Angestellten. Die Finqueros<br />

sind nicht nur die Besitzer des Landes, sondern<br />

auch der Leute, die sie wie Sklaven halten.<br />

Dazu kommt der Rassismus: Die Indígenas<br />

werden als minderwertige Menschen betrachtet<br />

und behandelt.<br />

Das der Diözese San Marcos angegliederte<br />

Technische Büro des MTC arbeitet in den fünf<br />

Bereichen Indigenes Recht, lokale Machtverhältnisse,<br />

Zugang zu Land, Arbeitsrecht und<br />

Suche nach solidarischer Ökonomie. Der bisherige<br />

Schwerpunkt der Tätigkeit lag in der<br />

Stärkung der lokalen Führer und im Arbeitsrecht.<br />

Zurzeit arbeiten sie mit Leuten von sieben<br />

Fincas; in zwei Fincas werden Protestaktionen<br />

durchgeführt. Es geht um ungerechtfertigte<br />

Entlassungen, Mindestlöhne und endlose<br />

Reihen von Menschenrechtsverletzungen.<br />

Das Justizwesen ist blind und langsam, Prozes-<br />

15<br />

se ziehen sich über Jahre hin, und der Gewinn<br />

eines Prozesses bedeutet noch lange nicht,<br />

dass das gerichtlich zugesprochene Recht auch<br />

durchsetzbar ist. Während dieser Zeit sind die<br />

Leute in total ungesicherter Situation, ohne<br />

Geld. Ein Recht auf Bezahlung haben sie ohnehin<br />

nur dann, wenn sie auf der Finca wohnen<br />

bleiben. Die Situation ist vergleichbar mit derjenigen<br />

der Minenarbeiter. Ana ist überzeugt,<br />

dass die Menschenrechte nicht eingehalten<br />

werden können, solange das Finquero-System<br />

existiert. Die Fincas und alles, was sich darauf<br />

befindet, also auch die Schule und der Gesundheitsposten,<br />

sind Privatbesitz. Deshalb<br />

werden die sozialen Rechte hier kontinuierlich<br />

verletzt. Guatemala werde wirtschaftlich gesehen<br />

von 20 Familien regiert: Sie besitzen Fabriken,<br />

Plantagen, Fincas und würden von den<br />

Freihandelsabkommen profitieren. So ist etwa<br />

der aktuelle Präsident Viehzüchter und Zuckerrohrproduzent.<br />

Die lokalen Leader des MTC leben gefährlich,<br />

sie werden immer wieder bedroht. Die Arbeit<br />

an der Basis machen die KatechetInnen in den<br />

Gemeinden. Bei Protestaktionen wurden zum<br />

Beispiel die Strassen gesperrt und zum Zeitpunkt<br />

des Erntebeginns alle Transporte blockiert<br />

mit dem Ziel, die Regierung zu zwingen,<br />

sich mit der Problematik der miserablen<br />

Rechtsstellung der Landarbeiter auseinanderzusetzen.<br />

Allerdings müssen sie mit den Aktionen<br />

sehr vorsichtig sein, denn die Repression<br />

zielt auf die lokalen Leader. Den Leuten gehe<br />

jetzt aber langsam die Geduld aus, sie seien<br />

zunehmend bereit, weiter zu gehen.<br />

Im Hinblick auf den Besuch der «Marlin»-Goldmine<br />

zwischen Sipacapa und San Miguel erhalten<br />

wir von Fernando auch eine Einführung<br />

in die Minenproblematik: Die Metallminen seien<br />

in den letzten Jahren «entdeckt» worden.<br />

Im ganzen Land gebe es ca. 200 Punkte, wo<br />

Abbaumöglichkeiten geprüft werden – und in<br />

keinem Fall sei die lokale Bevölkerung konsultiert<br />

worden (wie es das internationale Abkommen<br />

über die Rechte der indigenen Völker verlangt).<br />

«Glamis Gold» kam im Jahr 2003 in die<br />

Region und versprach gut bezahlte Arbeit. Die<br />

Firma begann, Land zu kaufen und bezahlte<br />

das Dreifache der üblichen Preise – ohne zu informieren,<br />

wozu. Schon längst ist aber klar,<br />

dass es um Tagbau geht, wobei das Gestein im<br />

Zyanidbad vom Metall getrennt wird. Das Projekt<br />

hat enorme Umweltschäden wie Abholzung,<br />

Erosion und Wasserprobleme zur Folge.<br />

In einer Region mit Wasserknappheit wird für<br />

den Abbau eine Viertelmillion Liter Wasser pro

Stunde benötigt. Zudem besteht die grosse<br />

Gefahr, dass das hochgiftige Zyanid ins Grundwasser<br />

gelangt.<br />

Das Projekt ist auch nicht nachhaltig; nach<br />

dem Aufbau der Infrastruktur sind praktisch<br />

alle Arbeitsplätze für die Ansässigen weggefallen,<br />

denn Ingenieure und Maschinenführer sind<br />

Auswärtige. Die Mine ist jetzt im ersten Betriebsjahr;<br />

nach zehn Jahren Ausbeute soll sie<br />

geschlossen und der Krater von 800 m Durchmesser<br />

und 600 m Tiefe<br />

rekultiviert werden.<br />

Das wird von den Lokalen<br />

aber stark bezweifelt.<br />

Am 18. Juni 2005 hat<br />

die Gemeinde Sipacapa<br />

ohne Unterstützung<br />

von Bürgermeister und<br />

Regierung eine Volksbefragungdurchgeführt.<br />

Dabei stimmten<br />

11 Dörfer gegen die<br />

Mine und eines dafür<br />

(bei einer Stimmenthaltung).<br />

Die Regierung<br />

klärt immer noch<br />

ab, ob diese Abstimmung<br />

legal war… (unterdessen<br />

hat das Verfassungsgericht<br />

ihre<br />

Legalität bestätigt).<br />

Zudem kam es im Januar<br />

2005 bei Sololá<br />

zu einem gewalttätigen Zusammenstoss zwischen<br />

den 1500 Polizisten und 150 Soldaten,<br />

die den Transport des für die Mine bestimmten<br />

Zylinders begleiteten, und den Lokalen, die<br />

den Transport verhindern wollten. Obwohl eine<br />

Person getötet und 20 verletzt wurden, hat die<br />

Regierung keine Untersuchung veranlasst. Man<br />

nimmt an, dass sowohl Präsident wie Vizepräsident<br />

wirtschaftliche Interessen an der Mine<br />

haben.<br />

Nach dem ausgedehnten Briefing bringt uns<br />

der Bus über eine kurvenreiche Strasse mit<br />

fantastischen Ausblicken Richtung Pazifik in die<br />

Bocacosta. Immer wieder schrecken die Spuren<br />

von Hurrikan «Stan»; helle Furchen in den<br />

steilen, dicht bewachsenen Abhängen zeigen,<br />

wie extrem die Niederschläge im letzten Oktober<br />

waren. Plötzlich eine Umleitung auf eine<br />

Staubstrasse: Sie führt zu einem gigantisch<br />

breiten Flussbett voller riesiger abgeschliffener<br />

Steine. Von der Notbrücke über einen heute<br />

wieder bescheidenen Wasserlauf sehen wir die<br />

vom hochgegangenen Fluss weggerissene,<br />

16<br />

jetzt im Leeren endende Asphaltstrasse – alles<br />

vermittelt einen tiefen Eindruck von der Wucht<br />

der Wassergewalten. Dann holpert der Bus<br />

über verlottertes Kopfsteinpflaster durch die<br />

grüne Wildnis der Bocacosta. Hier wachsen die<br />

Kaffeepflanzen im Halbschatten hoher Bäume<br />

und üppiger Bananenstauden.<br />

Endlich Ankunft auf der Finca «Las Delicias» –<br />

wo wir sogleich zum Mittagessen in eine Holzhütte<br />

mit Wellblechdach geführt werden, halb<br />

Wohn-, halb Schlafraum.<br />

Etwas später, draussen im Halbrund unter hohen<br />

Bananenstauden, begrüsst uns Salvador<br />

Fuentes im Namen der 26 Familien, die hier<br />

für ihre Rechte kämpfen und einen Teil der Finca<br />

besetzt halten. Nach einleitenden Gebeten<br />

erklären uns verschiedene RednerInnen die Situation.<br />

Die ArbeiterInnen wurden im Januar<br />

2001 wegen der Kaffeekrise entlassen, und<br />

fordern seither die ihnen zustehenden und<br />

auch gerichtlich zugesprochenen Entschädigungszahlungen.<br />

Würden diese bezahlt, so<br />

hätten sie ganze 30 Tage Zeit, um das Gelände<br />

zu verlassen – aber wohin? Sie haben ihr Leben<br />

hier verbracht, schon ihre Grosseltern haben<br />

hier gelebt. Diese Familien mit ihren 185<br />

Kindern brauchen eigenes Land. Sie fordern<br />

die Hälfte der ihnen zustehenden Entschädigung<br />

in Form von 1500 cuerdas flachem Land<br />

– das würde ihnen ermöglichen, den Lebensunterhalt<br />

zu sichern.<br />

Die Landbesitzerin war nur einmal hier, um mit<br />

den entlassenen ArbeiterInnen zu verhandeln;<br />

der nicht besetzte Teil der Finca wird nicht<br />

mehr von ihr, sondern von einem Vertreter der

Bank, wo offene Hypothekarschulden bestehen,<br />

verwaltet.<br />

Die unsichere Situation belastet die Familien<br />

stark. Wichtig wäre Weiterbildung, damit die<br />

entlassenen ArbeiterInnen alternative Arbeitsmöglichkeiten<br />

hätten, etwa im Bereich Maurer-<br />

In, SanitärIn, KonditorIn oder SchneiderIn, um<br />

aus der auswegslosen Situation der campesinos/-as<br />

herauszufinden. Die Folgen der Entlassungen<br />

waren auch für die Kinder sehr hart,<br />

weil die Finca-Schule geschlossen wurde. Die<br />

Kinder gingen danach zwei Jahre überhaupt<br />

nicht zur Schule – jetzt besuchen sie wieder<br />

den Unterricht, aber in verschiedenen, zum<br />

Teil weit entfernt gelegenen Schulen. Denn nur<br />

mit besserer Bildung werden sie in der Lage<br />

sein, irgendwann aus dem Teufelskreis der Existenz<br />

als landlose LandarbeiterInnen auszubrechen.<br />

Heute bestreiten die Familien den Lebensunterhalt<br />

durch Taglohn- und Gelegenheitsarbeiten;<br />

zudem leistet die Diözese Nahrungsmittelhilfe.<br />

17<br />

Die Leute von Las Delicias drücken auf ganz<br />

verschiedene Weise aus, dass unser Besuch sie<br />

erfreut, aber auch erstaunt hat. Julio spricht<br />

gar von einem Opfer, das wir mit unserem Besuch<br />

gebracht hätten.<br />

Auf der Fahrt zurück nach San Marcos besuchen<br />

wir kurz eine vom MTC neu geschaffene<br />

Produktion von Bausteinen, la bloquera. Hier<br />

werden täglich 650 Lochbausteine hergestellt<br />

– was vier Männern von der Finca eine Beschäftigung<br />

verschafft. Sie arbeiten abwechselnd,<br />

verdienen aber mit Ausnahme des Maschinisten<br />

nichts dabei. Die Steine sind sehr<br />

gefragt, denn die Gemeinden bauen zurzeit<br />

viele Häuser für die Opfer des Hurrikans. Allerdings<br />

hat es Probleme gegeben, weil die Steine<br />

billiger sind als der aktuelle Marktpreis.<br />

Die Landschaft ist grandios; wilde Wolkenbilder<br />

und dramatische Beleuchtung gegen Westen<br />

machen die Rückfahrt in die Höhe und in den<br />

Abend unvergesslich.

20. 02. 06: Gespräch mit Bischof Ramazzini<br />

und Besuch in San Miguel Ixtahuacán<br />

Gespräch mit Bischof Ramazzini in San<br />

Marcos<br />

Nach gut 1/3 der Reise haben wir wieder einen<br />

besonderen Höhepunkt. Bischof Alvaro Ramazzini<br />

(seit 17 Jahren Bischof der Diözese San<br />

Marcos und seit kurzem Vorsitzender der Bischofskonferenz<br />

der katholischen Bischöfe in<br />

Guatemala) macht auf uns alle einen starken<br />

Eindruck. Seine Persönlichkeit hat eine Ausstrahlung,<br />

seine Klarheit ist überzeugend, seine<br />

Offenheit gewinnend. Nach einer Einführung<br />

in die Situation kommt es zu einem engagierten<br />

Gespräch.<br />

San Marcos ist die von Armut am stärksten betroffene<br />

Diözese. Im Augenblick gibt es für Ramazzini<br />

drei besonders aktuelle Probleme:<br />

1. In der Küstenregion nimmt die Gewalt erschreckend<br />

zu; der Grund liegt in starkem<br />

Masse am Drogenhandel.<br />

2. Vor kurzem ist es zu einem Konflikt zwischen<br />

zwei Mam-Dörfern gekommen. Bewohner<br />

des einen haben 15 Häuser des anderen<br />

Dorfes abgebrannt; durch ihre starke<br />

Bewaffnung waren sie überaus bedrohlich;<br />

es gab keine toten Menschen, aber mehrere<br />

verletzte. Und es gibt neue Angst.<br />

3. Der Bergbau der ersten Goldmine in San<br />

Marcos seit Herbst 2005 spaltet die Bevölkerung<br />

und zerstört die Natur verheerend<br />

nachhaltig.<br />

Zum andern ist die Diözese das durch den<br />

Hurrican «Stan» am schlimmsten betroffene<br />

Gebiet. Die Armen trifft es wieder am schwersten.<br />

Was kann die Kirche in dieser Situation tun?<br />

Der Bischof spricht von einer Krise des Christentums.<br />

95 % der ChristInnen seien nicht<br />

«christlich», d.h. leben nicht nach der Bergpredigt.<br />

Die Bischofskonferenz sucht Kontakt<br />

und führt Gespräche mit der Regierung, tut<br />

dies aber nicht um jeden Preis. Zur katholischen<br />

politischen Klasse hält sie deutlich Distanz.<br />

Gegebenenfalls stellt sie sich klar auf<br />

die Seite der Armen – und auch des Widerstands.<br />

Dabei erhält sie (bislang) die Unterstützung<br />

durch den Nuntius aus Rom. Vor kurzem<br />

hat die Bischofskonferenz einen Brief an<br />

die Bischofskonferenz der USA geschrieben.<br />

Eindringlich trägt sie die Bitte um deren Unterstützung<br />

vor, gegen die Gesetzesvorlagen im<br />

amerikanischen Kongress zur Verschärfung der<br />

Migrationspolitik zu lobbyieren. Zu anstehenden<br />

Verträgen eines Freihandelsabkommens<br />

mit den USA übergab die Bischofskonferenz an<br />

18<br />

die eigene Regierung eine 10-Punkte-Forderung<br />

gegen die Ungerechtigkeit und Unrechtmässigkeit<br />

eines solchen Abkommens. Dazu<br />

sollen in nächster Zeit Gespräche stattfinden.<br />

(Noch während unseres Aufenthaltes hat ein<br />

solches Gespräch mit Präsident Berger und Vizepräsident<br />

Stein stattgefunden. Auf konstruktive<br />

Auswirkungen müssen wir warten.)<br />

Zum ungelösten Problem einer angemessenen<br />

Landverteilung äussert sich der Bischof dahingehend,<br />

dass eine ständige Landverteilung und<br />

«Landzerteilung an alle» nicht die Lösung des<br />

Problems sein kann. Seine Forderung ist die<br />

Schaffung neuer Arbeitplätze. Bei den Kirchen<br />

gibt es auch eine ökumenische Gemeinschaft<br />

zwischen KatholikInnen, LutheranerInnen,<br />

AnglikanerInnen und PresbyterianerInnen. Von<br />

den Pfingstkirchen und evangelikalen Bewegungen<br />

grenzt sich Ramazzini scharf ab: deren<br />

Führer seien auf eigene Bereicherung und Vertröstung<br />

der anderen aus. Seine Hauptkritik<br />

richtet sich gegen die Ignoranz dieser Gruppen<br />

bei der Aufarbeitung der bösen Folgen des<br />

Bürgerkrieges. Dennoch sucht er immer wieder<br />

Gespräche und Kontakte, um sich nicht gegenseitig<br />

zu isolieren. Gegenüber der stark<br />

wachsenden Zahl dieser aus den USA finanzierten<br />

«evangelischen Kirchen» setzt er auf<br />

das authentische Zeugnis des Glaubens im<br />

Sinne der Bergpredigt auf der Seite der Armen.<br />

(Ich erinnere mich an die «Option für die<br />

Armen» der Befreiungstheologen vor 40 Jahren.)<br />

Fazit:<br />

• Aufgabe der Kirche ist das Gemeinwohl des<br />

Volkes und der Einsatz für soziale Gerechtigkeit.<br />

• Diese geschieht wesentlich durch Bildung<br />