Arbeitszeitbedarf der Rinderhaltung – Erhebungen in Praxisbetrieben

Arbeitszeitbedarf der Rinderhaltung – Erhebungen in Praxisbetrieben

Arbeitszeitbedarf der Rinderhaltung – Erhebungen in Praxisbetrieben

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

<strong>Arbeitszeitbedarf</strong> <strong>der</strong> R<strong>in</strong><strong>der</strong>haltung <strong>–</strong> <strong>Erhebungen</strong> <strong>in</strong> <strong>Praxisbetrieben</strong> 1<br />

(Stand 1/05)<br />

1. Datengrundlage <strong>der</strong> Auswertung<br />

In die Auswertung <strong>der</strong> Arbeitszeit <strong>in</strong> <strong>der</strong> R<strong>in</strong><strong>der</strong>haltung mit dem Programm Arb-R<strong>in</strong>d 2 g<strong>in</strong>gen die<br />

Daten von 64 Betrieben - Schülerbetriebe <strong>der</strong> Fachschulen Kupferzell, Schwäbisch Gmünd und<br />

Herrenberg sowie weitere Beratungsbetriebe aus ganz Baden-Württemberg - e<strong>in</strong>.<br />

Die Schüler führten diese Arbeitszeiterfassung als Unterrichtsprojekt über e<strong>in</strong>en Zeitraum von 4<br />

Wochen durch. Sämtliche <strong>in</strong> diesem Zeitraum anfallende Arbeiten <strong>in</strong> <strong>der</strong> R<strong>in</strong><strong>der</strong>haltung (nur Innenwirtschaft,<br />

ohne Grundfutterbergung) wurden aufgezeichnet und nach e<strong>in</strong>em vorgegebenen<br />

Raster zugeteilt. Im Rahmen <strong>der</strong> Auswertung erfolgte e<strong>in</strong>e Plausibilitätskontrolle mit Rückfragen<br />

und Korrektur bzw. Ausschluss von zweifelhaften Betriebsdaten.<br />

Klar ist, dass es sich bei <strong>der</strong> Erhebung nicht um mit <strong>der</strong> Stoppuhr gemessene und exakt zugeteilte<br />

Zeiten handelt. Vielmehr wurde <strong>der</strong> Zeitbedarf für die e<strong>in</strong>zelnen Arbeitsschritte per Augenmaß zugeteilt.<br />

Ziel war es, aus Praxisdaten Tendenzen, Unterschiede und vor allem auch die mögliche<br />

Bandbreite des Arbeitsaufwandes <strong>in</strong> <strong>der</strong> R<strong>in</strong><strong>der</strong>haltung aufzunehmen, um Ansatzpunkte und Maßnahmen<br />

zur Verbesserung <strong>der</strong> Arbeitswirtschaft f<strong>in</strong>den und bewerten zu können.<br />

Bei den 64 ausgewerteten Betrieben handelt es sich ausschließlich um Milchviehbetriebe, alle mit<br />

eigener Kälber- und Jungviehaufzucht. E<strong>in</strong> Teil <strong>der</strong> Betriebe (22) betreibt auch noch Bullenmast<br />

mit durchschnittlich 38 Masttieren. Der Milchviehbestand liegt zwischen 16 und 193 Kühen, im<br />

Schnitt werden pro Betrieb 57 Kühe, 17 Tränkekälber und 48 Stück Jungvieh gehalten.<br />

Als Haltungssystem dom<strong>in</strong>iert <strong>der</strong> Laufstall, 49 <strong>der</strong> 64 Betriebe melken <strong>in</strong> diesem Stallsystem. Bei<br />

den 15 Betrieben mit Anb<strong>in</strong>destall handelt es sich <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie um kle<strong>in</strong>ere Bestände mit durchschnittlich<br />

30 Kühen.<br />

1 zusammengestellt im Rahmen des ITT „Arbeitszeitmanagement <strong>in</strong> wachsenden Herden“ von Albrecht<br />

Kümmel Ref. 33 (Tierhaltung) RP Stuttgart; die Daten wurden von den Mitglie<strong>der</strong>n des ITT Wilfried Dieterich<br />

ALLB Göpp<strong>in</strong>gen, Dr. Ralf Over LEL Schwäbisch Gmünd, Bernhard Stetter ALLB Herrenberg und von<br />

Bernhard Heim und Andrea Scholz Fachschule Kupferzell bereitgestellt.<br />

2 Excel Programm <strong>der</strong> LEL Schwäbisch Gmünd<br />

1

2. Arbeitswirtschaft im Überblick aller Betriebe: Milchvieh, Kälber, Jungvieh, Bullen<br />

Der durchschnittliche jährliche <strong>Arbeitszeitbedarf</strong> je Bestandstier (Tab. 1) ist erwartungsgemäß bei<br />

den Milchkühen mit 49 Stunden am höchsten. Für die Kälberaufzucht (anteiliges Tränkekalb je<br />

Kuh) liegt <strong>der</strong> Zeitaufwand im Schnitt bei 8 Stunden. Die Jungviehaufzucht bzw. Bullenmast benötigt<br />

im Jahr 9 bzw. 11 Stunden je Stallplatz.<br />

Beim Milchvieh liegt <strong>der</strong> Arbeitsschwerpunkt mit 61 % beim Melken; bei <strong>der</strong> Kälber- und Jungviehaufzucht<br />

schlägt die Fütterung mit etwa 70 % des Arbeitsbedarfs am stärksten zu Buche. Die<br />

Mastbullen benötigen sogar 80 % <strong>der</strong> Arbeitszeit für Fütterung, da durch die überwiegende Haltung<br />

auf Vollspalten alle an<strong>der</strong>en Arbeiten nur ger<strong>in</strong>g <strong>in</strong>s Gewicht fallen.<br />

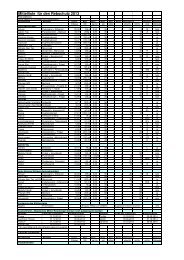

Tabelle 1: Jährlicher <strong>Arbeitszeitbedarf</strong> im Durchschnitt <strong>der</strong> Betriebe<br />

Arbeitsbereich Ø 80 % liegen zwischen 2)<br />

Stunden Anteil % Std. m<strong>in</strong>. Std. max.<br />

Milchvieh gesamt (60 Betriebe) je Kuh/Jahr 1) 49 30 70<br />

• davon Melken (<strong>in</strong>kl. Vor- und Nacharbeiten) 30 61% 19 40<br />

• davon Fütterung, Grund- und Kraftfutter 11 23% 4 21<br />

• davon sonstige Arbeiten 8 16% 3 15<br />

Tränkekälber gesamt (64 Betriebe) je Kuh/Jahr 8 4 14<br />

• davon Tränken, Fütterung 6 69% 2 10<br />

• davon Misten, E<strong>in</strong>streuen 2 20%

setzungen. Der zweite Betrieb ist e<strong>in</strong>e Kooperation mit ebenfalls ungünstigen baulichen<br />

Voraussetzungen.<br />

Grafik 1: <strong>Arbeitszeitbedarf</strong> <strong>in</strong> Abhängigkeit von Bestandsgröße und Stalltyp<br />

90<br />

<strong>Arbeitszeitbedarf</strong> Milchvieh <strong>in</strong> Abhängigkeit von Bestandsgröße und Stalltyp<br />

(Milchvieh o. Jungvieh; 15 Anb<strong>in</strong>de- und 49 Laufstallbetriebe, davon 4 mit Roboter)<br />

80<br />

Stunden Laufstall<br />

AKh je Kuh und Jahr<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

Ausreißer<br />

Trend<br />

Stunden Anb<strong>in</strong>destall<br />

Stunden Roboter<br />

10<br />

0<br />

10 30 50 70 90 110 130 150 170 190<br />

Bestandsgröße (Kuhzahl)<br />

E<strong>in</strong>deutig ist jedoch auch, dass die Arbeitszeitdegression bei steigenden Bestandsgrößen e<strong>in</strong>e<br />

abnehmende Tendenz hat und die Trendkurve ab ca. 70-80 Kühen deutlich abflacht. E<strong>in</strong>zelbetriebe<br />

zeigen, das Größe alle<strong>in</strong>e ke<strong>in</strong> Garant für hohe Arbeitseffizienz ist. Bei ca. 30 Akh/Kuh u.<br />

Jahr sche<strong>in</strong>t e<strong>in</strong>e Untergrenze, zum<strong>in</strong>dest für Betriebe mit Gruppenmelkständen, erreicht zu se<strong>in</strong>.<br />

Neben dem Effekt <strong>der</strong> Größe ist die Streuung zu beachten: Bei gleicher Bestandsgröße und gleichem<br />

Stalltyp beträgt die Bandbreite <strong>der</strong> Werte gut 20 Stunden je Kuh, hier liegen <strong>in</strong> den Betrieben<br />

offensichtlich große Reserven e<strong>in</strong>er arbeitswirtschaftlichen Verbesserung.<br />

Bei <strong>der</strong> unterschiedlichen Bestandsgröße ist <strong>der</strong> direkte Vergleich zwischen Anb<strong>in</strong>de- und Laufstall<br />

nicht s<strong>in</strong>nvoll. Klar zu sehen ist jedoch, dass v. a. kle<strong>in</strong>ere Laufställe ke<strong>in</strong>e wesentlich höhere<br />

Arbeitseffizienz wie gut organisierte Anb<strong>in</strong>deställe haben.<br />

Tabelle 2: Arbeitszeit <strong>in</strong> <strong>der</strong> Milchviehhaltung im Anb<strong>in</strong>de- und Laufstall<br />

Kuhzahl Stück Std./Kuh/Jahr<br />

Stallsystem (Anzahl Betriebe) Ø (m<strong>in</strong>-max) Ø (80% m<strong>in</strong>-max)<br />

Anb<strong>in</strong>deställe (16) 31 (15-60) 64 (54-82)<br />

Laufställe konv. (45) 63 (25-193) 43 (29-63)<br />

Laufställe Roboter (4) 93 (74-110) 16 (14-16)<br />

Insgesamt gesehen (Tab. 2) ist <strong>der</strong> Unterschied im <strong>Arbeitszeitbedarf</strong> zwischen Anb<strong>in</strong>de- und Laufstall<br />

mit im Durchschnitt 20 Stunden je Kuh und Jahr enorm, wobei hier Größen- und Systemeffekte<br />

zusammenkommen. Die Betriebe mit Roboter benötigen nur sehr wenig Zeit je Kuh. Allerd<strong>in</strong>gs<br />

handelt es sich um 4 ausgesuchte Betriebe mit sehr guter Betriebsführung.<br />

3

3.2. Melkarbeit<br />

Das Melken hat mit ca. 60 % den höchsten Anteil am Arbeitsanfall beim Milchvieh (s. Tab. 1). Wie<br />

zu erwarten, benötigen die kle<strong>in</strong>eren Betriebe im Anb<strong>in</strong>destall (Tabelle 3, Grafik 2) je Kuh durchschnittlich<br />

11 h länger als die Laufställe mit Melkstand. Bei den Laufställen ist die Schwankungsbreite<br />

zwischen M<strong>in</strong>imal- und Maximalwerten jedoch sehr hoch.<br />

Tabelle 3: Zeitaufwand für die Melkarbeit (AKh / Kuh / Jahr)<br />

Stallsystem nur Melken<br />

Vor-,<br />

Nacharbeiten Summe<br />

Anteil Rüstzeiten<br />

<strong>in</strong> %<br />

Ø 15 Anb<strong>in</strong>deställe 31 7 38 18%<br />

Ø 45 Laufställe o. Roboter 22 4 27 17%<br />

80% M<strong>in</strong>.-Max. 15 - 30 2 - 7 19 - 37<br />

Ø 4 Laufställe m. Roboter 5,4<br />

Lässt man die Extreme außen vor, so schwankt <strong>der</strong> Zeitaufwand für die Melkarbeit je Kuh und Jahr<br />

zwischen ca. 19 und 37 Stunden. Bei e<strong>in</strong>em Betrieb mit 60 Kühen entsprechen diese knapp 20<br />

Stunden Differenz je Kuh etwa ½ AK, e<strong>in</strong> beachtliches Potential für Effizienzsteigerungen. Die<br />

Bestandsgröße alle<strong>in</strong> sche<strong>in</strong>t bei den ausgewerteten <strong>Praxisbetrieben</strong> nicht den großen E<strong>in</strong>fluss auf<br />

den Akh-Bedarf je Kuh für den Bereich Melken zu haben (Grafik 2). Effizientes Melken f<strong>in</strong>det sich<br />

<strong>in</strong> größeren und kle<strong>in</strong>eren Beständen.<br />

Grafik 2: Bestandsgröße, Stalltyp und Akh-Bedarf für den Bereich Melken<br />

AKh je Kuh und Jahr<br />

70<br />

60<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

Melkzeit, Stalltyp und Bestandsgröße<br />

(AKh für Vorbereitung, Melken und Re<strong>in</strong>igung)<br />

Ausreißer<br />

Roboter<br />

Summe Melken Laufstall<br />

Summe Melken Anb<strong>in</strong>destall<br />

0 50 100 150 200<br />

Bestandsgröße (Kuhzahl)<br />

Der Zeitaufwand (AKh/Kuh/Jahr) für das Melken hängt <strong>in</strong> <strong>der</strong> Praxis von vielen Faktoren ab:<br />

• baulich-technische Voraussetzungen für e<strong>in</strong>en effektiven Melkablauf (Vor-, Nachwartebereiche,<br />

Treibhilfe / Treibwege, Ausstattung und mögliche Durchsatzleistung Melkstand)<br />

• Melkrout<strong>in</strong>e <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung mit technischer Zusatzausrüstung<br />

• momentaner Eutergesundheitsstatus <strong>der</strong> Herde, Anzahl <strong>der</strong> Problemtiere und Sauberkeit<br />

<strong>der</strong> Euter, Langmelker im Bestand<br />

• Abstimmung <strong>der</strong> Anzahl <strong>der</strong> Melkpersonen auf die Melkstandgröße (Melkplätze)<br />

4

In Grafik 3 wird <strong>der</strong> Unterschied zwischen Durchsatzleistung (Kühe/Std.) und Arbeitsleistung (notw.<br />

Akh/Kuh) deutlich. Größere Melkstände schaffen zwar mehr Kühe/Std., aber die Arbeitsleistung<br />

unterscheidet sich nicht gravierend (z.B. Melkstände 2*4 2*5 2*6 <strong>in</strong> Grafik 3).<br />

Grafik 3: <strong>Arbeitszeitbedarf</strong> Melken <strong>in</strong> Abhängigkeit von <strong>der</strong> Anzahl Melkplätze<br />

45<br />

<strong>Arbeitszeitbedarf</strong> Melken <strong>in</strong> Laufställen und Anzahl <strong>der</strong><br />

Melkplätze<br />

(ohne Vorbereitungs- und Re<strong>in</strong>igungsarbeiten)<br />

40<br />

AKh je Kuh und Jahr<br />

35<br />

30<br />

25<br />

20<br />

15<br />

10<br />

4 8 12 16 20 24<br />

Melkplätze im Melkstand<br />

E<strong>in</strong> wichtiger Faktor für e<strong>in</strong>e hohe Arbeitsleistung ist die Abstimmung <strong>der</strong> Anzahl <strong>der</strong> Melkpersonen<br />

auf die Melkstandkapazität. Dies lässt sich auch deutlich mit den Praxisdaten zeigen, wenn man<br />

die Arbeitsleistung <strong>in</strong> den Laufstallbetrieben wie <strong>in</strong> Grafik 4 nach den Melke<strong>in</strong>heiten je 1,0 Melk-AK<br />

gruppiert.<br />

Grafik 4: <strong>Arbeitszeitbedarf</strong> Melken <strong>in</strong> Abhängigkeit von <strong>der</strong> Anzahl Melkzeuge je Melkperson<br />

28<br />

26<br />

Arbeitseffizienz beim Melken <strong>in</strong> den Laufstallbetrieben<br />

Melkzeit (ohne Vorber./Re<strong>in</strong>igung) und Zahl <strong>der</strong> Melkzeuge je Melkperson<br />

16<br />

14<br />

AKh je Kuh und Jahr<br />

24<br />

22<br />

20<br />

18<br />

16<br />

14<br />

12<br />

26<br />

Betriebe<br />

15<br />

Betriebe<br />

6<br />

Betriebe<br />

12<br />

10<br />

8<br />

6<br />

4<br />

2<br />

durchschn. Anzahl <strong>der</strong><br />

Melkplätze<br />

10<br />

7 und =10 MZ je MP<br />

Melkzeuge (MZ) je Melkperson (MP)<br />

0<br />

Melkzeit<br />

Zahl <strong>der</strong> Melkplätze<br />

5

Die theoretisch mögliche Arbeitsleistung e<strong>in</strong>es Melkers (x Melkzeuge/Melk-AK) lässt sich <strong>in</strong> den<br />

<strong>Praxisbetrieben</strong> meist nicht erreichen (siehe Grafik 4). Nur <strong>in</strong> 6 Betrieben bedient e<strong>in</strong>e (1,0) AK<br />

beim Melken 10 o<strong>der</strong> mehr Melkzeuge. Bei <strong>der</strong> Mehrzahl <strong>der</strong> Laufstallbetriebe (26) s<strong>in</strong>d es weniger<br />

als 7 Melkzeuge je Melkperson, d. h. <strong>in</strong> vielen <strong>der</strong> 2*4-6 Melkstände s<strong>in</strong>d >1,0 bis zu 2,0 AK<br />

beschäftigt. Die zweite Person ist zum<strong>in</strong>dest teilweise beim Melken zugegen, übernimmt Rout<strong>in</strong>earbeiten,<br />

hilft bei Problemtieren, holt Kühe aus den Boxen und besorgt das Nachtreiben etc.<br />

Die Mehrzahl <strong>der</strong> Betriebe realisiert 4-7 Umtriebe je Melkplatz und Melkzeit, allerd<strong>in</strong>gs s<strong>in</strong>d auch<br />

e<strong>in</strong>ige Melkstände für den (jetzigen) Bestand überdimensioniert, an<strong>der</strong>e werden nach<br />

Bestandsaufstockungen sehr <strong>in</strong>tensiv mit über 10 Umtrieben je Melkzeit genutzt.<br />

Von den ausgewerteten Laufstallbetrieben nutzen 9 Betriebe e<strong>in</strong>en Warteraum (ohne Darstellung).<br />

Sie benötigen für das Melken <strong>in</strong>kl. Nebenarbeiten im Schnitt 3 Stunden weniger als <strong>der</strong> Durchschnitt.<br />

Bei <strong>der</strong> ger<strong>in</strong>gen Zahl an Betrieben und <strong>der</strong> großen Streuung kann diese Zahl nur als Tendenz<br />

gewertet werden. In <strong>der</strong> Literatur wird e<strong>in</strong>e Effizienzsteigerung von 10-15% durch geeignete<br />

Wartebereiche angegeben.<br />

Ob die Melkstände mit o<strong>der</strong> ohne Zusatztechnik wie Abnahmeautomatik, Stimulation etc. ausgestattet<br />

waren, zeigte bei den Praxisdaten ke<strong>in</strong>en E<strong>in</strong>fluss auf die durchschnittliche Melkzeit.<br />

An<strong>der</strong>erseits ist ohne diese technischen Hilfsmittel e<strong>in</strong>e effiziente Melkarbeit bei hoher Arbeitsqualität<br />

kaum umzusetzen, da <strong>der</strong> Melker ab e<strong>in</strong>em bestimmten Durchsatz nicht mehr alle notwendigen<br />

Rout<strong>in</strong>earbeiten ordnungsgemäß ausführen kann.<br />

Fazit zum Bereich Melken: Die Effizienz im Praxisbetrieb hängt von vielen verschiedenen Faktoren<br />

ab. Wenn die Anzahl <strong>der</strong> Melkpersonen, die technische Ausstattung, die Größe des Melkstandes<br />

und dessen E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung <strong>in</strong> den Kuhverkehr sowie e<strong>in</strong>e effiziente Melkrout<strong>in</strong>e mit <strong>der</strong> klaren Zielvorgabe<br />

„Arbeitseffizienz“ verknüpft werden, dann steckt <strong>in</strong> <strong>der</strong> Melkarbeit die mit Abstand größte<br />

„Arbeitsreserve“ im Milchviehbetrieb. Die effizientesten Betriebe zeigen, dass die Zielwerte für die<br />

Melkarbeit (<strong>in</strong> <strong>der</strong> Auswertung nur Melkstände, Roboter) erreichbar s<strong>in</strong>d.<br />

Zielgrößen: Melkstand<br />

Karussell<br />

Roboter<br />

15 h / Kuh u. Jahr<br />

10 h / Kuh u. Jahr<br />

6 h / Kuh u. Jahr<br />

6

3.3. Fütterung und sonstige Arbeiten Milchvieh<br />

Fütterung<br />

Die Fütterung nimmt laut Tabelle 1 im Schnitt 23 % <strong>der</strong> Arbeitszeit beim Milchvieh <strong>in</strong> Anspruch, <strong>der</strong><br />

größte Teil davon fällt auf Grundfuttervorlage (Tab. 4). Die Betriebe <strong>in</strong> Anb<strong>in</strong>deställen benötigen<br />

aufgrund <strong>der</strong> ungünstigeren baulichen Voraussetzungen und <strong>der</strong> kle<strong>in</strong>eren Bestände die doppelte<br />

Zeit zum Füttern wie die Laufstallbetriebe.<br />

Tabelle 4: Zeitaufwand für Fütterung Milchvieh (AKh / Kuh / Jahr)<br />

Anzahl<br />

Betriebe<br />

Ø Anzahl<br />

Milchkühe<br />

Fütterung<br />

Grundfutter<br />

Zwischen den Futtervorlagesystemen im Laufstall zeigen sich gewisse Unterschiede, die Handvorlage<br />

<strong>in</strong> Komb<strong>in</strong>ation mit dem Blockschnei<strong>der</strong> benötigt zusätzlich gut 3 h je Kuh und Jahr<br />

(Tabelle 4). Allerd<strong>in</strong>gs ist e<strong>in</strong> deutlicher E<strong>in</strong>fluss <strong>der</strong> Bestandsgröße zu beachten (siehe Grafik 5),<br />

da <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e die größeren Betriebe Futterverteil- o<strong>der</strong> Mischwagen e<strong>in</strong>setzen. Berücksichtigt<br />

man die Bestandsgrößenunterschiede, so gibt es offensichtlich auch ke<strong>in</strong>e gravierenden Arbeitszeitdifferenzen<br />

zwischen <strong>der</strong> Futtervorlage mit Futtermisch- o<strong>der</strong> Verteilwagen.<br />

Grafik 5: <strong>Arbeitszeitbedarf</strong> Fütterung <strong>in</strong> Abhängigkeit von <strong>der</strong> Bestandsgröße<br />

Fütterung<br />

Kraft- u.<br />

M<strong>in</strong>eralf.<br />

Summe<br />

Futter<br />

Ø Alle Anb<strong>in</strong>deställe 15 31 13,0 4,4 17,4<br />

Ø Alle Laufställe 49 66 7,7 0,9 8,6<br />

Laufställe 80% M<strong>in</strong>.-Max. 25 - 193 3 - 13

Sonstige Arbeiten Milchvieh<br />

Die sonstigen Arbeiten s<strong>in</strong>d als E<strong>in</strong>zelposten relativ kle<strong>in</strong> und unterscheiden sich auch kaum zwischen<br />

den verschiedenen Betriebstypen. Daher werden aufgrund <strong>der</strong> Datengrundlage nur die Mittelwerte<br />

dargestellt.<br />

Sonstige Arbeiten <strong>in</strong> AKh je Kuh und Jahr<br />

alle Betriebe Laufställe<br />

• Misten, E<strong>in</strong>streuen, Boxenpflege 3,8 3,5<br />

• Geburtshilfe, Geburtskontrolle 0,7 0,6<br />

• Medikamente, Behandlung, Besamung 0,7 0,8<br />

• Klauenpflege 1,0 0,8<br />

• Reparaturen, E<strong>in</strong>stallen, E<strong>in</strong>- u. Verkauf Tiere 0,6 0,6<br />

• Kuhplaner führen, Transpon<strong>der</strong> 0,5 0,6<br />

• Sonstiges 0,6 0,6<br />

• Summe sonst. Arbeiten 7,8 7,4<br />

• 80% m<strong>in</strong>. - max. 4 - 15 4 - 13<br />

4. Kälberaufzucht<br />

Die Erfassung von Arbeitszeiten für die Kälberaufzucht (Geburt - Absetzen) ist im Vergleich zur<br />

Milchviehhaltung mit größeren Unsicherheiten behaftet, da die Abgrenzung Tränkeperiode Kälberaufzucht<br />

Jungviehaufzucht schwierig ist und von Betrieb zu Betrieb unterschiedlich gehandhabt<br />

wird. Zudem kann die e<strong>in</strong>zelbetriebliche Situation bei <strong>der</strong> i. d. R. 4-wöchigen Datenerfassungsperiode<br />

das Ergebnis relativ stark bee<strong>in</strong>flussen (viel wenig Tränkekälber). Die Varianz<br />

zwischen den Betrieben (Tab. 1; Grafik 6) wird daher sicher zum Teil auch auf methodische<br />

Schwierigkeiten zurückzuführen se<strong>in</strong>. Klar zu erkennen ist jedoch <strong>der</strong> Effekt <strong>der</strong> Bestandsgröße<br />

auf den <strong>Arbeitszeitbedarf</strong>.<br />

Grafik 6: <strong>Arbeitszeitbedarf</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Kälberaufzucht (Tränkeperiode)<br />

Arbeitszeit Kälberaufzucht (Tränkeperiode)<br />

(kalkulierter Wert bei 50/70/90 Tränketagen)<br />

AKh je aufgezogenes Kalb<br />

20<br />

18<br />

16<br />

14<br />

12<br />

10<br />

8<br />

6<br />

4<br />

2<br />

0<br />

Tränkeautomat (kalk.)<br />

Eimertränke (kalk.)<br />

Trend<br />

0 10 20 30 40 50 60<br />

Durchschnittsbestand <strong>in</strong> Stück<br />

8

Tränkesystem<br />

Der Großteil <strong>der</strong> Arbeit während <strong>der</strong> Tränkezeit steckt mit fast 70 % im Bereich Tränken / Füttern.<br />

Hier müssen Ansatzpunkte für e<strong>in</strong>e effiziente Arbeitserledigung gesucht werden.<br />

Oft wird <strong>in</strong> <strong>der</strong> Praxis <strong>der</strong> Tränkeautomat als Möglichkeit zur Arbeitszeite<strong>in</strong>sparung e<strong>in</strong>gesetzt.<br />

Grafik 7 vergleicht die 16 Betriebe mit Tränkeautomat mit den übrigen Betrieben.<br />

Grafik 7: <strong>Arbeitszeitbedarf</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Kälberaufzucht (Tränkeperiode) <strong>in</strong> Abhängigkeit vom Tränkesystem<br />

AKh je aufgezogenes Tier<br />

9<br />

8<br />

7<br />

6<br />

5<br />

4<br />

3<br />

2<br />

1<br />

0<br />

Bestand 16 Kälber<br />

Alle Betriebe<br />

(64)<br />

Arbeitszeitaufwand <strong>in</strong> <strong>der</strong> Kälberaufzucht (Tränkekälber)<br />

durchschnittlicher AKh Aufwand bei verschiedenen Tränkesystemen<br />

(mit/ohne Tränkeautomat, unterschiedliche Tränkedauer)<br />

Bestand 18 Kä.<br />

Mit<br />

Tränkeautomat<br />

(16)<br />

Bestand 18 Kälber<br />

ke<strong>in</strong><br />

Tränkeautomat<br />

Bestandsgröße<br />

wie TA (35)<br />

Bestand 13 Kälber<br />

Bestand 16 Kälber<br />

Bestand 12 Kälber<br />

ke<strong>in</strong> TA 12 Wo<br />

Tränkedauer (8) Tränkedauer<br />

(34)<br />

Tränkedauer (5)<br />

Sonstiges: Behandl.,<br />

E<strong>in</strong>stallen, E<strong>in</strong>- u.<br />

Verkauf, Kennzeichn.<br />

Misten, E<strong>in</strong>streuen<br />

Tränken und Füttern<br />

Die Automaten-Betriebe s<strong>in</strong>d im Schnitt größer und ihr Kälberbestand liegt bei durchschnittlich 18<br />

Tränkekälbern. Vergleicht man sie mit den durchschnittlich gleich großen Betrieben ohne Tränkeautomat,<br />

so benötigen sie im Schnitt gut 1,0 Akh je Kalb weniger an Zeit für das Tränken und Füttern<br />

als die Betriebe ohne Tränkeautomat. Diese Differenz erreicht nicht ganz Angaben <strong>in</strong> <strong>der</strong> Literatur,<br />

wo je nach Gruppengröße bzw. Tränkedauer als E<strong>in</strong>sparpotential 1,5 - 2,5 Stunden je aufgezogenem<br />

Kalb angegeben werden.<br />

Bei den Betrieben ohne Tränkeautomat mit unterschiedlich langer Tränkedauer zeigt sich e<strong>in</strong>e<br />

Tendenz zu ger<strong>in</strong>gerem Zeitbedarf für Tränken/Füttern bei verkürzter Tränkezeit.<br />

Fazit Kälberaufzucht: Die e<strong>in</strong>zelbetrieblichen Differenzen liegen vor allem bei kle<strong>in</strong>eren Betrieben<br />

bei etwa 4 - 6 Stunden je aufgezogenem Kalb. Dies zeigt e<strong>in</strong> gewisses Potential an möglichen Verbesserungen<br />

<strong>der</strong> Arbeitswirtschaft. Dem Bereich Tränken / Füttern muss hier die größte Aufmerksamkeit<br />

gewidmet werden, da er etwa 70 % <strong>der</strong> Gesamtzeit erfor<strong>der</strong>t. Daneben spielt nur noch das<br />

Misten / E<strong>in</strong>streuen e<strong>in</strong>e gewisse Rolle. Die weiteren Arbeiten s<strong>in</strong>d für sich gesehen notwendig und<br />

bieten im E<strong>in</strong>zelnen weniger Ansatzpunkte für Arbeitszeite<strong>in</strong>sparungen.<br />

9

5. Jungviehaufzucht<br />

Je Jungviehplatz werden im Schnitt knapp 9 Stunden pro Jahr benötigt. Mit durchschnittlich 70 %<br />

hat die Fütterung den mit Abstand größten Anteil. In e<strong>in</strong>zelnen kle<strong>in</strong>en <strong>Praxisbetrieben</strong> werden<br />

aber auch für das Misten / E<strong>in</strong>streuen alle<strong>in</strong> fast 10 Stunden e<strong>in</strong>gesetzt.<br />

Tabelle 5: <strong>Arbeitszeitbedarf</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Jungviehaufzucht (Akh je Bestandstier u. Jahr)<br />

Jungvieh<br />

davon Stunden für<br />

Betriebstyp (Anzahl)<br />

Anzahl<br />

Tiere<br />

Stunden<br />

gesamt<br />

Fütterung<br />

Grundf.<br />

Fütterung<br />

Kraftfutter<br />

Summe<br />

Füttern<br />

Misten,<br />

E<strong>in</strong>str.<br />

Sonstiges<br />

alle Betriebe (64) 48 8,9 5,1 1,0 6,1 2,0 0,8<br />

Laufstallbetriebe (49) 53 7,8 4,4 0,8 5,2 1,8 0,8<br />

80 % M<strong>in</strong>. - Max. 4- 13 2 - 7

6. Mastbullen<br />

Wie beim Jungvieh ist bei den Mastbullen die Fütterung mit etwa 80 % wichtigster Arbeitsfaktor.<br />

Das Misten / E<strong>in</strong>streuen hat noch weniger Bedeutung als beim Jungvieh, da die Mastbullen <strong>in</strong> aller<br />

Regel auf Vollspalten gehalten werden.<br />

Tabelle 7: <strong>Arbeitszeitbedarf</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Bullenmast (Akh je Bestandstier u. Jahr)<br />

davon Stunden für ..<br />

Betriebstyp<br />

(Anzahl)<br />

Stunden<br />

gesamt<br />

Fütterung<br />

Grundfutter<br />

Fütterung<br />

Kraftfutter<br />

Summe<br />

Füttern<br />

Misten,<br />

E<strong>in</strong>streuen Sonstiges<br />

Durchschnitt (22) 10,8 6,3 2,3 8,6 1 1,2<br />

80 % M<strong>in</strong>. - Max. 4-16 2-10

7. Allgeme<strong>in</strong>e Arbeiten <strong>der</strong> R<strong>in</strong><strong>der</strong>haltung<br />

In Tabelle 8 werden allgeme<strong>in</strong>e Arbeiten aufgeführt. Nicht enthalten, da im Rahmen <strong>der</strong> Auswertung<br />

nicht erfasst, ist die Gülle-/Festmistausbr<strong>in</strong>gung.<br />

Die Varianz <strong>der</strong> erfassten allgeme<strong>in</strong>en Arbeiten ist von Betrieb zu Betrieb sehr hoch, aufgrund <strong>der</strong><br />

schwierigen Zuordnung und des unregelmäßigen Anfalles dürften hier aber die Fehler <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />

Datenerfassung relativ groß se<strong>in</strong>. Im Schnitt fallen je Betrieb 210 Stunden im Jahr o<strong>der</strong> 4 Stunden<br />

je Woche an, davon gut 1 Stunde für allgeme<strong>in</strong>e tierhaltungsbezogene Managementaufgaben.<br />

Ausgehend vom Durchschnitt dürfte dieser Umfang für e<strong>in</strong>e geregelte Betriebsführung auch m<strong>in</strong>destens<br />

notwendig se<strong>in</strong>. Legt man diese allgeme<strong>in</strong>en Arbeiten bei den Laufstallbetrieben auf die<br />

Kuhzahl um, so fallen je Platz im Durchschnitt 3,5 Std. an.<br />

Tab. 8: Durchschnittlich für allgeme<strong>in</strong>e Arbeiten benötigte Stunden<br />

Betriebe <strong>in</strong>sgesamt<br />

AKh je Betrieb<br />

Laufstallbetriebe (47)<br />

AKh je Kuhplatz<br />

Summe Allgem. Arbeiten 209 3,5<br />

80% M<strong>in</strong>. - Max. 86 - 374 1,3 - 5,6<br />

• davon Silo abdecken 47 0,8<br />

• davon Futtere<strong>in</strong>kauf 39 0,6<br />

• davon Stallre<strong>in</strong>igung 31 0,5<br />

• davon Management 72 1,2<br />

• davon Sonstiges 22 0,3<br />

12

8. Zielgrößen <strong>der</strong> Arbeitswirtschaft und Möglichkeiten zur Optimierung<br />

Ausgehend von den Betriebdaten werden Zielgrößen für die Laufstallbetriebe <strong>der</strong> Auswertung formuliert<br />

und <strong>in</strong> Stichworten Maßnahmen zur Umsetzung e<strong>in</strong>er arbeitswirtschaftlich günstigen<br />

Betriebsorganisation aufgeführt.<br />

Neben den <strong>in</strong> <strong>der</strong> Tabelle genannten Details gelten natürlich die übergeordneten Elemente e<strong>in</strong>er<br />

effizienten Arbeitsorganisation: e<strong>in</strong>e s<strong>in</strong>nvolle Arbeitsplanung, Absprachen, feste Zuständigkeiten<br />

etc. Dasselbe trifft für vorbeugende Maßnahmen zur Erhaltung <strong>der</strong> Tiergesundheit zu, die aufwendige<br />

Son<strong>der</strong>behandlungen ersparen.<br />

Maßnahmen / Effekt / Zielgröße<br />

Anmerkungen<br />

Milchviehhaltung ohne Futterbau (Gruppenmelkstand, 50 - 100 Kühe) => 30 - 35 Std. / Kuh/ Jahr<br />

davon Melken => 15-20 h je Kuh / Jahr<br />

Melkablauf<br />

Melkstandgröße an Herdengröße angepasst;<br />

2*5-8; Ziel 1 Melkperson<br />

E<strong>in</strong>halten e<strong>in</strong>er festen Melkrout<strong>in</strong>e (Gruppenweise),<br />

ausreichende Stimulation<br />

bis 2*6/8 1 Melkperson, 2. Person nur für Kannenkühe /<br />

Problemtiere („Fresh Cow-group“ u.ä.), diese mögl. sep.<br />

wichtig für rationelles Arbeiten bei guter Melkarbeit<br />

zentrale Ablage <strong>in</strong> <strong>der</strong> Melkgrube für Zubehör<br />

saubere Euter durch Boxenhygiene und -pflege<br />

ggf. automatische Stimulation / Abnahmeautomatik<br />

/ Nachmelkautomatik<br />

Zeitaufwand für Euterre<strong>in</strong>igung 5 - > 30 sec/Kuh!!<br />

Kosten: Stimulation ca. 200-400 € , Abnahmeautomatik<br />

ca. 600 € , Nachmelk- und Abnahmeautomatik ca. 1200 -<br />

1300 € je Melkplatz<br />

E<strong>in</strong>- und Austreiben; Gruppenwechsel<br />

Vorwartebereich (E<strong>in</strong>sparung 10-15 % o<strong>der</strong> 2-3<br />

h/Kuh/J.)<br />

optimierter E<strong>in</strong>- und Austrieb, Nachwartebereich<br />

Nachtreibehilfe <strong>in</strong> Komb<strong>in</strong>ation mit Warteraum,<br />

vorzugsweise mechanisch<br />

Warteraum m<strong>in</strong>d. 1,5 m² je Kuh (<strong>der</strong> Melkgruppe); im<br />

Altgebäude Zwischenabsperrung <strong>in</strong> <strong>der</strong> Boxengasse<br />

gera<strong>der</strong> heller Austrieb, ggf. Nachwartebereich; Tränke,<br />

aber nicht direkt h<strong>in</strong>ter dem Ausgang<br />

elektr. Kuhtreiber zwar umstritten, werden aber <strong>in</strong> <strong>Praxisbetrieben</strong><br />

v.a. <strong>in</strong> Boxengassen mit Erfolg e<strong>in</strong>gesetzt<br />

heller Melkstand, rutschsicherer Boden<br />

Son<strong>der</strong>gruppe f. Kannenkühe, Problemtiere<br />

Schnellaustrieb (FGM)<br />

erst bei größeren Beständen<br />

erst bei größeren Melkständen ab 2x8<br />

davon Fütterung => 5 h / Kuh / Jahr<br />

e<strong>in</strong>fache Rationen (Zahl und Komponenten) im<br />

Misch-/ Verteilwagen + Transpon<strong>der</strong><br />

z.B. aufgew. Ration für Laktierende, Jungvieh (< 1 J.) +<br />

2. Ration für Trockensteher / Färsen > 1 Jahr<br />

mechanisierte und e<strong>in</strong>fache Komponentenbeschickung<br />

Nachschieben mechanisiert<br />

ggf. überbetriebliche Fütterung<br />

13

Maßnahmen / Effekt / Zielgröße<br />

Anmerkungen<br />

davon sonstige Arbeiten Milchvieh => 4 - 7 h / Kuh / Jahr<br />

allgeme<strong>in</strong>e Arbeiten => 3 - 5 h / Kuh / Jahr<br />

soweit möglich festes Schema für Rout<strong>in</strong>earbeiten<br />

Trockenstellen, Klauenschneiden, TU, HIT Meldungen,<br />

Silopflege, Futtere<strong>in</strong>kauf, .....<br />

E<strong>in</strong>streuvorrat im Kopfbereich <strong>der</strong> Liegeboxen<br />

mech. Boxen- und Laufgangpflege / E<strong>in</strong>streuen<br />

Striktes Fruchtbarkeitsmanagement, ggf.<br />

Pedometer<br />

Selektionsmöglichkeit nach dem Melkstand,<br />

ggf. mit Klauenpflegestand<br />

Bestandsbetreuung<br />

Für Rout<strong>in</strong>earbeiten (TU, KB u.ä.) und Tierkontrolle<br />

(Klauen usw.)<br />

feste Term<strong>in</strong>e für Vertreter- und sonstige<br />

Besuche<br />

Maßnahmen / Effekt / Zielgröße<br />

Anmerkungen<br />

Kälberaufzucht => 3 - 4 h je aufgezogenes Tränkekalb<br />

Tränkeautomat; E<strong>in</strong>sparung 1,0 - 2,0 h je aufgezogenes<br />

Kalb<br />

Frühentwöhnung, Eimertränke<br />

Kosten ca. 6-8000 €, lohnt nur bei entsprechen<strong>der</strong> Auslastung<br />

(ca. 50-60 aufgezogene Kälber/E<strong>in</strong>heit)<br />

bei günstigen Bed<strong>in</strong>gungen (kurze Wege, Vollmilchtränke)<br />

auch sehr rationell,<br />

Vorteil: Komb<strong>in</strong>ation mit Tierkontrolle<br />

ab Woche 3 Gruppenhaltung, entmisten mechanisiert<br />

E<strong>in</strong>streu(zwischen)lagerung bei <strong>der</strong> Liegefläche<br />

Futterration = Milchviehration + extra KF<br />

Jungviehaufzucht => 5 h / Platz / Jahr<br />

Fütterung s. Milchvieh<br />

ab 4-6 Monaten Haltung auf Flüssigmist mit<br />

Liegeboxen<br />

Hochboxen mit weicher Matte, Tiefboxen ungünstig<br />

bei entsprechenden betrieblichen Voraussetzungen<br />

ggf. Auslagerung<br />

14