Darmverschluss bei Neuweltkameliden - Universität Bern

Darmverschluss bei Neuweltkameliden - Universität Bern

Darmverschluss bei Neuweltkameliden - Universität Bern

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

Tiermedizin<br />

Dr.med.vet. Patrik Zanolari und PD Dr.med.vet. Mireille Meylan<br />

<strong>Darmverschluss</strong> <strong>bei</strong> <strong>Neuweltkameliden</strong><br />

<strong>Darmverschluss</strong> (Ileus)<br />

Wie <strong>bei</strong> anderen Tierarten kann ein Ileus <strong>bei</strong> <strong>Neuweltkameliden</strong><br />

aufgrund einer mechanischen Verlegung des<br />

Darmes (z.B. durch Haar- und/oder Pfl anzenballen, andere<br />

Fremdkörper, Tumor, usw.), einer Darmverdrehung,<br />

Einstülpung eines Darmsegmentes in ein benachbartes,<br />

Einklemmung oder Quetschung des Darmes von aussen<br />

(z.B. durch die Gebärmutter <strong>bei</strong> Hochträchtigkeit oder<br />

durch andere intraabdominale raumfordernde Strukturen)<br />

entstehen. Ein paralytischer Ileus kann z.B. infolge<br />

metabolischer Störungen (Hypokalzämie, Hypokaliämie,<br />

usw.) oder in seltenen Fällen nach einer Vollnarkose entstehen.<br />

Klinische Untersuchung<br />

Bei Verdacht auf eine Darmerkrankung wird <strong>bei</strong> NWK<br />

wie <strong>bei</strong> allen anderen Tierarten eine vollständige klinische<br />

Untersuchung durchgeführt. Das Verhalten, die Trias-Werte<br />

(Körpertemperatur, Atem- und Herzfrequenz)<br />

und die Beurteilung der Schleimhäute geben erste Anhaltspunkte<br />

über den Zustand des Tieres. Beim Vorliegen<br />

eines <strong>Darmverschluss</strong>es können NWK Schmerzäusserungen<br />

(wie z.B. Trippeln, Schlagen gegen den Bauch,<br />

Abliegen und Aufstehen, Zähneknirschen und Stöhnen)<br />

zeigen. Diese Symptome sind wegen ihres stoischen Verhaltens<br />

nicht immer zu beobachten und je nach Erkrankungsstadium<br />

können Koliksymptome auch durch ein<br />

auffallend ruhiges Verhalten und Bewegungsunlust charakterisiert<br />

sein.<br />

Die spezielle Untersuchung des Darmes <strong>bei</strong>nhaltet die<br />

Beurteilung des Bauchumfanges. Von der linken Flanke<br />

her kann das erste Kompartiment des Magens (C1) abgehört<br />

werden und auf der rechten Seite wird die Darmauskultation<br />

vorgenommen. Bei gesunden Tieren sind kaum<br />

Darmgeräusche zu hören. Perkussions- und Schwingauskultation<br />

können auf <strong>bei</strong>den Seiten durchgeführt werden.<br />

Die Bauchdecken sind elastisch und erscheinen <strong>bei</strong><br />

der Abtastung gespannter als <strong>bei</strong>spielsweise <strong>bei</strong> Rindern<br />

oder kleinen Wiederkäuern. Eine rektale Untersuchung<br />

sollte aufgrund einer Perforationsgefahr insbesondere<br />

<strong>bei</strong> kleinen Tieren immer sehr vorsichtig durchgeführt<br />

werden. Die Handschuhe müssen da<strong>bei</strong> immer grosszügig<br />

mit viel Gleitmittel eingeschmiert werden. Bei der<br />

Untersuchung wird auf Kotmenge, welche im Enddarm<br />

vorhanden ist, auf Kotbeschaffenheit und auf allfällige<br />

Beimengungen sowie auf vergrösserte oder gespannte<br />

Strukturen im Bauchraum geachtet. Aufgrund der engen<br />

Platzverhältnisse kann eine Untersuchung per rectum<br />

nicht immer durchgeführt werden. Deshalb stellt die<br />

Ultraschalluntersuchung <strong>bei</strong> Verdacht auf einen <strong>Darmverschluss</strong><br />

ein besonders wichtiges Hilfsmittel dar. Von<br />

der rechten Flanke her können vergrösserte Därme so-<br />

Foto: Wiederkäuerklinik <strong>Universität</strong> <strong>Bern</strong><br />

Herbst 2006<br />

1<br />

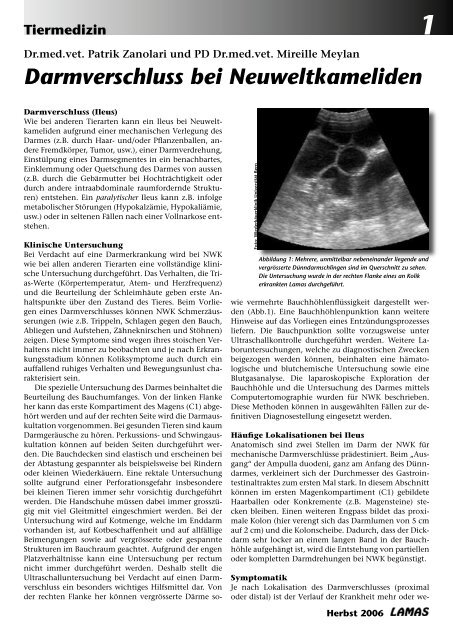

Abbildung 1: Mehrere, unmittelbar nebeneinander liegende und<br />

vergrösserte Dünndarmschlingen sind im Querschnitt zu sehen.<br />

Die Untersuchung wurde in der rechten Flanke eines an Kolik<br />

erkrankten Lamas durchgeführt.<br />

wie vermehrte Bauchhöhlenfl üssigkeit dargestellt werden<br />

(Abb.1). Eine Bauchhöhlenpunktion kann weitere<br />

Hinweise auf das Vorliegen eines Entzündungsprozesses<br />

liefern. Die Bauchpunktion sollte vorzugsweise unter<br />

Ultraschallkontrolle durchgeführt werden. Weitere Laboruntersuchungen,<br />

welche zu diagnostischen Zwecken<br />

<strong>bei</strong>gezogen werden können, <strong>bei</strong>nhalten eine hämatologische<br />

und blutchemische Untersuchung sowie eine<br />

Blutgasanalyse. Die laparoskopische Exploration der<br />

Bauchhöhle und die Untersuchung des Darmes mittels<br />

Computertomographie wurden für NWK beschrieben.<br />

Diese Methoden können in ausgewählten Fällen zur defi<br />

nitiven Diagnosestellung eingesetzt werden.<br />

Häufi ge Lokalisationen <strong>bei</strong> Ileus<br />

Anatomisch sind zwei Stellen im Darm der NWK für<br />

mechanische Darmverschlüsse prädestiniert. Beim „Ausgang“<br />

der Ampulla duodeni, ganz am Anfang des Dünndarmes,<br />

verkleinert sich der Durchmesser des Gastrointestinaltraktes<br />

zum ersten Mal stark. In diesem Abschnitt<br />

können im ersten Magenkompartiment (C1) gebildete<br />

Haarballen oder Konkremente (z.B. Magensteine) stecken<br />

bleiben. Einen weiteren Engpass bildet das proximale<br />

Kolon (hier verengt sich das Darmlumen von 5 cm<br />

auf 2 cm) und die Kolonscheibe. Dadurch, dass der Dickdarm<br />

sehr locker an einem langen Band in der Bauchhöhle<br />

aufgehängt ist, wird die Entstehung von partiellen<br />

oder kompletten Darmdrehungen <strong>bei</strong> NWK begünstigt.<br />

Symptomatik<br />

Je nach Lokalisation des <strong>Darmverschluss</strong>es (proximal<br />

oder distal) ist der Verlauf der Krankheit mehr oder we-

2<br />

niger akut. Krankheitszeichen zeigen sich in Abdominalschmerzen<br />

kombiniert mit Fressunlust, abnormalen<br />

Vitalparametern (wie z.B. erhöhte Herz- und Atemfrequenz)<br />

und Kotverhalten. Dies sind ernstzunehmende<br />

Symptome, die <strong>bei</strong> Lamas und Alpakas erst <strong>bei</strong> schweren<br />

Störungen manifest werden.<br />

Der Ultraschall bietet in der Beurteilung des Darmes<br />

eine grosse Hilfe. Die Darstellung vergrösserter Därme,<br />

welche allenfalls den ganzen Bauchraum auf der rechten<br />

Seite füllen und da<strong>bei</strong> eine typische kuboide Form annehmen,<br />

können auf einen <strong>Darmverschluss</strong> hindeuten.<br />

Liegt schon eine Bauchfellentzündung vor, ist mit einer<br />

erhöhten Menge an freier Flüssigkeit im Bauch, welche<br />

Beimengungen wie Fibrinfetzen enthalten kann, zu<br />

rechnen. Eine Punktion kann dann das Vorliegen einer<br />

Entzündung in der Bauchhöhle und/oder eines Risses eines<br />

Abdominalorganes bestätigten.<br />

Im roten Blutbild ist <strong>bei</strong> einem Ileus höchstens eine<br />

Hämokonzentration festzustellen. Im weissen Blutbild<br />

kann je nach Typ und Schweregrad der Krankheit einerseits<br />

<strong>bei</strong> „einfachem“ mechanischem Verschluss oder im<br />

Anfangsstadium z.B. einer Einstülpung des Darmes nur<br />

ein Stress-Blutbild vorliegen, andererseits, wenn eine<br />

Darmwandnekrose oder ein Darmwandriss mit nachfolgender<br />

Bauchfellentzündung einsetzt, kommen Anzeichen<br />

einer Entzündung und/oder Toxämie dazu.<br />

Bei Darmverschlüssen im proximalen Bereich sind<br />

die Veränderungen in der Blutchemie und der Blutgas-<br />

Herbst 2006<br />

Tiermedizin<br />

analyse gleich wie <strong>bei</strong> anderen Tierarten, einhergehend<br />

mit einer hypochlorämischen, hypokaliämischen metabolischen<br />

Alkalose. Bei Vorliegen eines entzündlichen<br />

Prozesses (wie z.B. einer Bauchfellentzündung) ist der<br />

Gesamtproteingehalt und die Fibrinogenkonzentration<br />

im Blut meistens erhöht. Weiter kann der Chloridgehalt<br />

im Mageninhalt, wie <strong>bei</strong> Kühen mit Labmagenerkrankungen<br />

oder Ileus im proximalen Dünndarm, infolge<br />

Rückfluss von Sekret aus dem „echten“ Magen (C3) erhöht<br />

sein. Darmverschlüsse im distalen Bereich zeigen<br />

meistens keine typischen Veränderungen im Blut oder<br />

im Magensaft.<br />

Differentialdiagnosen<br />

Einfache Obstipationen führen zu ähnlichen, wenn<br />

auch weniger ausgeprägten klinischen Symptomen verglichen<br />

mit einem vollständigen <strong>Darmverschluss</strong>. Sollte<br />

Kot im Rektum noch vorhanden sein, darf dies nicht als<br />

endgültiger Beweis gegen einen Ileus gebraucht werden.<br />

Bei einem kompletten Verschluss im proximalen Bereich<br />

kann immer noch Inhalt aus den weiter distal gelegenen<br />

Darmabschnitten über eine gewisse Zeit zum Rektum<br />

weitertransportiert werden. Der Kot kann trockener als<br />

normal und mit Schleim überzogen sein, da die Transitzeit<br />

verlängert ist.<br />

Koliksymptome, vergrösserter Bauchumfang und Anzeichen<br />

einer fortschreitenden Toxämie können auch<br />

<strong>bei</strong> Erkrankungen im Bereich des Harnapparates, insbesondere<br />

<strong>bei</strong> Harnsteinkrankheit, eventuell mit Riss der<br />

ableitenden Harnwege und nachfolgender Entstehung<br />

eines Uroperitonäums, beobachtet werden.<br />

Bei Stuten im letzten Trimester der Trächtigkeit muss<br />

immer an eine Störung im Zusammenhang mit der<br />

Trächtigkeit oder einer angehenden Geburt gedacht werden.<br />

Kurz nach einer Geburt können Verletzungen in<br />

den Geburtswegen (z.B. Uterusriss, Scheidenverletzungen)<br />

zu Symptomen führen, welche denjenigen eines<br />

<strong>Darmverschluss</strong>es sehr ähnlich sind.<br />

Schmerzsymptome und ein gespanntes Abdomen<br />

wurden <strong>bei</strong> Geschwürsbildung im Verdauungstrakt,<br />

insbesondere im dritten Magenkompartiment (C3) beschrieben.<br />

Solche Geschwüre führen zu recht unspezifischen<br />

Krankheitssymptomen und sind kaum eindeutig<br />

als Hauptkrankheitsursache zu diagnostizieren (jedenfalls<br />

solange die Geschwüre nicht durchgebrochen sind<br />

und zu einer Bauchfellentzündung geführt haben).<br />

Schwere Darmentzündungen können ebenfalls Koliksymptome<br />

und Tenesmus (Kotdrang) hervorrufen.<br />

Therapie<br />

Die grosse Herausforderung <strong>bei</strong> der klinischen Beurteilung<br />

von NWK mit Koliksymptomen ist die Entscheidung,<br />

ob eine medikamentelle Therapie zum Erfolg<br />

führen wird oder ob ein chirurgischer Eingriff dazu erforderlich<br />

ist. Bauchhöhlenoperationen setzen dann in<br />

den allermeisten Fällen eine Vollnarkose voraus, was für<br />

das Tier eine grosse Belastung darstellt.

Tiermedizin<br />

Werden NWK mit starken Schmerzen oder in einem<br />

fortgeschrittenen Stadium der Erkrankung vorgestellt,<br />

muss in der Regel schnell gehandelt werden. Eine retrospektive<br />

Studie <strong>bei</strong> NWK, die wegen akuten Verdauungsstörungen<br />

in eine Klinik in den USA überwiesen worden<br />

sind, konnte nur eine enttäuschend tiefe Überlebensrate<br />

von 40.7 % (11 von 27 Tieren) verzeichnet werden. Die<br />

Autoren haben dies auf das meistens schon sehr weit<br />

fortgeschrittene Krankheitsstadium zurückgeführt. Folglich<br />

empfehlen sie, <strong>bei</strong> ernsthaftem Verdacht auf Ileus<br />

möglichst rasch zur Operation zu schreiten. Verschiedene<br />

publizierte Fallberichte bestätigen, dass die Diagnose<br />

eines <strong>Darmverschluss</strong>es oft erst spät im Krankheitsverlauf<br />

gestellt werden kann. Somit wird die Prognose negativ<br />

beeinflusst, wenn der chirurgische Eingriff (zu) spät<br />

erfolgt.<br />

In manchen Fällen kann eine medikamentelle Therapie<br />

mit Infusionen, krampflösende Substanzen/Schmerzmitteln<br />

und milden Abführmitteln eingeleitet werden.<br />

Liegen aber starke und/oder therapieresistente Abdominalschmerzen,<br />

vollständiges Kotverhalten, positive Rektal-<br />

und/oder Ultraschallbefunde vor und deuten Bauchhöhlenpunktat<br />

auf eine angehende Entzündung sowie<br />

die Laborbefunde auf einen <strong>Darmverschluss</strong> hin, wird<br />

dringend eine Probelaparotomie empfohlen.<br />

Prognose<br />

Die Prognose richtet sich nach Art der Läsion sowie<br />

Stadium und Schweregrad der Erkrankung. Wie weiter<br />

oben bereits erwähnt, ist die Prognose massgebend von<br />

der Dauer der Erkrankung abhängig. Bei NWK wird sie<br />

massgeblich von der Tatsache negativ beeinflusst, dass<br />

die Symptome wegen der stoischen Natur der Tiere häufig<br />

erst spät im Krankheitsverlauf erkannt werden.<br />

Korrespondenz:<br />

Wiederkäuerklinik, Vetsuisse Fakultät <strong>Bern</strong><br />

Bremgartenstr. 109a, PF 8466, CH-3001 <strong>Bern</strong><br />

patrik.zanolari@knp.unibe.ch<br />

www.wiederkaeuerklinik.ch<br />

Literaturangaben:<br />

Krammer’s Llamas<br />

• spezialisiert auf Llamazucht<br />

• über 120 Tiere<br />

• Deckpool mit Garantie<br />

• Verkauf von Edeltieren<br />

• Europas größter Lama-Zuchtbetrieb<br />

www.lamagestuet.at +43 (0)650/36 00 581<br />

Anderson D.E., Gaughan E.M., Baird A.N., Lin H.C., Pugh<br />

D.G. (1996): „Laparoscopic surgical approach and anatomy<br />

of the abdomen in llamas“. J. Am. Vet. Med. Assoc. 208 (1):<br />

111–116.<br />

Bedford S.J., Hawes M., Paradis M.R., Mort J.D., Hinrichs K.<br />

(1996): „Peritonitis associated with passage of the placenta<br />

into the abdominal cavity in a llama“. J. Am. Vet. Med. Assoc.<br />

209 (11): 194–195.<br />

Bickers R.J., Templer A., Cebra C.K., Kaneps A.J. (2000): „Diagnosis<br />

and treatment of torsion of the spiral colon in an alpaca“.<br />

J. Am. Vet. Med. Assoc. 216 (3): 380–382.<br />

Boileau M.J., Streeter R.N., Step D.L., Washburn K.E. (2003):<br />

„Colocolic intussusception in a 12-year-old llama“. J. Vet. Intern.<br />

Med. 17: 937–939.<br />

Cebra C.K., Cebra M.L., Garry F.B., Larsen R.S., Baxter G.M.<br />

(1998): „Acute gastrointestinal disease in 27 New World Camelids:<br />

Clinical and surgical findings“. Vet. Surg. 27: 112–<br />

121.<br />

Cebra C.K., Watrous B.J., Cebra M.L. (2002): „Transabdominal<br />

ultrasonographic appearance of the gastrointestinal viscera<br />

of healthy llamas and alpacas“. Vet. Radiol. Ultrasound. 43<br />

(4): 359–366.<br />

Costarella C.E., Anderson D.E. (1999): Ileocecocolic intussuception<br />

in a one-month-old llama“. J. Am. Vet. Med. Assoc. 214<br />

(11): 1672–1673.<br />

Fowler M.E. (1998): „Digestive System“, In „Medicine and<br />

Surgery of South American Camelids“, 2d edition, Iowa State<br />

University Press: pp. 305–359.<br />

Larsen R.S., Cebra C.K. (1999): „What is your diagnosis?“. J.<br />

Am. Vet. Med. Assoc. 214 (2): 919–192.<br />

Steffen S., Grunert E. (1995): „Mastdarmperforation <strong>bei</strong> einer<br />

Lamastute infolge einer Trächtigkeitsuntersuchung (tierärztliches<br />

Gutachten)“. Dtsch. Tierärztl. Wschr. 102: 330–331.<br />

Sullivan E.K., Callan R.J., Holt T.N., Van Metre D.C. (2005):<br />

„Trichobezoar duodenal obstruction in New World Camelids“.<br />

Vet. Surg. 34: 524–529.<br />

Turner A.S. (1989): „Surgical conditions in the llama“. Vet.<br />

Clin. North Am., Food Anim. Pract. 5 (1): 81–99.<br />

Van Hoogmoed L., Roberts G., Snyder J.R., Yarbrough T., Harmon<br />

F. (1998): „Use of computed tomography to evaluate<br />

the intestinal tract of adult llamas“. Vet. Radiol. Ultrasound. 39<br />

(2): 117–122.<br />

Herbst 2006<br />

3