Art of Destruction — Fabrikzeitung Nr. 277, Dezember ... - Rote Fabrik

Art of Destruction — Fabrikzeitung Nr. 277, Dezember ... - Rote Fabrik

Art of Destruction — Fabrikzeitung Nr. 277, Dezember ... - Rote Fabrik

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

Political Correctness<br />

Destroyed<br />

«Destroy» hat als geflügeltes Wort eine ganze Generation durch<br />

ihre Jugend begleitet, und in meinem Fall trotz der Tatsache, dass ich<br />

natürlich nicht Skateboarden konnte. Teils aus der der Skateboardnaheliegenden-<br />

Snowboardszene entliehen, ferner auch an die Lebens-<br />

einstellung der Grunge-Bewegung anknüpfend, war oder eigentlich ist<br />

sich eine ganze Generation von Jugendlichen in den 1980er und frühen<br />

90er Jahren einig unausgesprochen aber dennoch dezidiert einig ge-<br />

wesen, dass Zerstörung als effizienter kreativer Prozess bzw. Mittel ein-<br />

zusetzen sei, um Neues überhaupt erst nach dem gewaltsamen Ab-<br />

streifen historisch verinnerlichter Altlasten zu ermöglichen. In der Kultur,<br />

vor allem aber in der Jugendkultur war diese Strategie besonders<br />

sichtbar. Paradigmatische Figuren dafür sind für mich die Musikband<br />

Einstürzende Neubauten, der Filmemacher Rainer Werner Fassbinder<br />

(Deutschland im Herbst, 1978), oder Punk- und New-Wave-Bands wie<br />

DAF, Male, Mittagspause, Fehlbarben, Abwärts, die Tödliche Doris oder<br />

Minus Delta t: «Das Konzept von denen [Minus Delta t] war die absolute<br />

Antimusik. Die haben Leute beschmissen mit Fischkadavern, Einge-<br />

weiden von geschlateten Viechern, Mehl, Beton, mit allem, was man sich<br />

vorstellen kann. Der Sound war archaischer Krach. Unvorstellbar. Zur<br />

Mitte des Auftritts war der Ratinger H<strong>of</strong> leer. Da war kein Mensch mehr.<br />

Das haben die geschafft.» 1 Nicht zufällig nenne ich hier deutsche<br />

Kulturschaffende, denn letztendlich war und ist das historische Erbe in<br />

den geografischen Breitengraden bekanntlich besonders schwer. Der<br />

Besuch der Performa 11, dem angesagtesten Performance-Anlass der<br />

letzten 5 Jahre, der im November 2011 zum vierten Mal in New York<br />

stattfand, hat mir einmal mehr vor Augen geführt, dass zum einen<br />

gewisse Themen noch lange nicht abgehakt sein werden, zum anderen<br />

aber auch der sich als global wähnende Kunst- und Kulturzirkus eben<br />

doch seine lokalen Färbungen, Sensibilitäten und Tabus und dies be-<br />

sonders auf Ebene der Rezeption hat. Konkret geht es um eine Perfor-<br />

mance des deutschen Künstlers Jonathan Meese, die in der New Yorker<br />

Kunstszene auf sehr gemischte, kontrovers gestimmte Resonanz<br />

stiess. Ich möchte im Folgenden einige Überlegungen anstellen, warum<br />

das möglicherweise so war, vor allem aber auch, warum solche<br />

Performances mehr denn je nötig sind.<br />

Das 2004 von Rose Lee Goldberg gegründete Performance-<br />

Festival ist das wichtigste Performance-Festival Nordamerikas, und<br />

avancierte in den letzten Jahren zu einer der weltweit wichtigsten Veran-<br />

staltungen ihrer <strong>Art</strong> im Bereich der zeitgenössichen Kunst. Über 50<br />

Kuratoren und ebensoviele Künstlerinnen und Künstler aus aller Welt<br />

sind daran beteiligt. Das Festival ist logistisch so angelegt, dass die<br />

Metropole New York sich als geographischer Inbegriff der Verschmelzung<br />

von Transdisziplinarität, Trans-, Multi- und Interkulturalität mit<br />

dem von Performance sehr gut eignet. So berühmte wie überraschende<br />

(weil nicht unbedingt mit Performance assoziierte) Namen wie<br />

Elmgreen & Dragset, Lili Reynaud-Dewar, Shirin Neshat, Gerhard Byrne,<br />

Dennis Oppenheim, Spartacus Chetwynd, Rainer Ganahl, Mai-Thu<br />

Perret oder Alison Knowles finden sich hier wieder. Und so bin ich also<br />

auf Jonathan Meese aufmerksam geworden, weil mir seine Performance<br />

wenig vertraut waren und mich interessierte, wie diese tenden-<br />

ziell doch eher auf eine europäische oder zumindest deutsche Ge-<br />

schichte und deren auf eine stark vorbelastetete Ikonografie rekurrie-<br />

rende Kunst „live“ in der vermeintlich welt<strong>of</strong>fensten Stadt rezipiert<br />

werden würde. Ein weitereres, den Filmfestival vergleichbares Merkmal<br />

von Performa ist, dass es zwar eine <strong>Art</strong> Hub, d. h. organisatorisches<br />

Zentrum gibt, die Veranstaltungen ansonsten aber auf unzählige Partner-<br />

institutionen und ihren Lokalitäten verteilt werden.<br />

Jonathan Meeses Beitrag war mit War ‘Saint Just (First Flash)’<br />

angekündigt, und fand in der Bortolami Gallery, einer jüngeren Galerie<br />

1. Meikel Clauss, «Diktator-Kinder», in: Jürgen Teipel, Verschwende Deine Jugend –<br />

Ein Doku-Roman über den deutschen Punk und New Wave,<br />

Frankfurt am Main (Suhrkamp) 2001, S. 127.<br />

2. Klaus Theweleit, Männerphantasien, Bd. 2, Frankfurt am Main<br />

(Verlag <strong>Rote</strong>r Stern) 1978, S. 461.<br />

3. In Referenz an den legendären Besteller des Psychologen Joachim Maaz:<br />

Der Gefühlsstau – Ein Psychogramm der DDR, Berlin (Argon Verlag) 1990.<br />

4. Jonathan Meese, Totale Neutralität, Kunstraum Innsbruck 2008, unpaginiert.<br />

Impressum<br />

Die Zeitung der <strong>Rote</strong>n <strong>Fabrik</strong><br />

<strong>Dezember</strong> 2011<br />

Modes <strong>of</strong> Practice: <strong>Art</strong> <strong>of</strong> <strong>Destruction</strong><br />

Konzept & Design:<br />

Gregor Huber & Ivan Sterzinger<br />

www.glashaus.ch<br />

Redaktion:<br />

Etrit Hasler<br />

Mit Beiträgen von:<br />

Justin H<strong>of</strong>fmann, Richard Galpin, Roger Behrens,<br />

Mike Davis, Thomas Brandstetter und Cathérine Hug<br />

Auflage:<br />

3500<br />

im angesagten und von Jahr zu Jahr merklich <strong>of</strong>fenkundiger gentrifi-<br />

zierten Chelsea statt. Der Perfomancetitel war so mehr oder weniger<br />

das Einzige mit Ausnahme eines kurzen Statements, die vorab Auskunft<br />

über den Inhalt der Performance gaben: «TOTAL ART = TOTAL META-<br />

BOLISM <strong>Art</strong> is total play. All performances and speeches are based on<br />

Metabolism, instinct, breathing, sweating and shouting. All action is<br />

animalism. Babymeese screams, sleeps, plays and fights. Play, Play,<br />

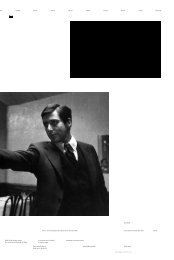

Play… obey, obey, obey…» Das diese Zeilen begleitende Ankündigungsbild<br />

zeigt einen in einem speckigen grauen Mantel undefinierbarer<br />

Herkunft eingeschnürten Meese, der mit Sonnenbrille und inmitten<br />

seiner Bilder militaristisch salutiert. Pickantes Detail ist der rote Gurt,<br />

der umbequem eng und weit über den Hüften bzw. eher um den<br />

Brustkorb geschnürt ist und auch farblich so gar nicht zur restlichen<br />

«Komposition» des Bildes passen will. Die statische stolze Positur des<br />

Künstlers steht in einem scharfen Kontrast mit den dynamisch wilden<br />

Pinselstrichen seiner ihm umgebenden Bilder. Das grotesk anmutende<br />

Selbstporträt lässt die schizophrene Haltung Meeses erhahnen, die<br />

er generell gegenüber dem Kunstsystem hat und im Veranstaltungsprogramm<br />

mit den Begriffen «Kasperletheater» und «Dictatorship <strong>of</strong> <strong>Art</strong>»<br />

beschrieben wird.<br />

Am Abend der eigentlichen Performance finden wir dieses<br />

Szenario in grossen Zügen zwar wieder, einige wesentliche Details<br />

weichen jedoch von der fotografischen Vorlage ab: Meeses Oberköper<br />

ist nun nackt aber derselbe bedrohlich rote Gürtel schnürt sich um<br />

den Brustkorb des Künstlers, und verstärkt somit noch deutlich seine<br />

eher unvorteilhafte Figur. Der im Titel War ‘Saint Just (First Flash)’<br />

angekündigte Kreuzzug ist eine lauthalse Hasstirade auf das anwe-<br />

sende Publikum. Die Mehrheit der ZuschauerInnen, über 500 eng<br />

im Galerieraum eingepferchten und mehrheitlich KunstkennerInnen,<br />

sind über die Haltung Meeses konsterniert. Die Analogieherstellung<br />

zwischen dem dritten Reich und dem Kunstsystem wirkt für viele<br />

schmerzhaft absurd, für eine Mehrheit im Raum jedoch schlichtwegs<br />

inakzeptabel. Der Schockeffekt, den Meese zwar sicherlich ohnehin<br />

anstrebte, sitzt tief und scheint einen besonders wunden Punkt ge-<br />

tr<strong>of</strong>fen zu haben. Am Ausgang der Galerie, wo auch ich selbst mich<br />

irgendwann bald mal zurückziehen musste, stehen eine ganze Reihe<br />

mehrheitlich entnervte junger Frauen. Eine unter ihnen ist so fassungs-<br />

los, dass sie mit uns in ein zwanghaftes Gespräch kommt, um ihren<br />

Mitteilungsdrang freien Lauf zu lassen und meint bzw. befragt uns zum<br />

Geschehen, ob wir es nicht auch unzulässig fänden würde, die an-<br />

wesenden BesucherInnen mit einem cholerischen, an den deutschen<br />

Diktator und Demagogen erinnernden Ton zu beschimpfen. Ich selbst<br />

bin über die Reaktion dieser jungen Frau ziemlich überrascht, weil sie<br />

die selbstkritische, ironisch scharfe Selbstdemontage Meeses nicht<br />

erkennt. Obschon Meese hier, und wie er es im übrigen auch generell in<br />

seiner Kunst macht, auf eine absolut fragwürdige symbolkräftige<br />

Ikonografie zurückgreift, tut er dies ja keineswegs mit einer affirmativen<br />

sondern vielmehr in einer krass agonisierenden Haltung. Im Falle von<br />

War ‘Saint Just (First Flash)’ fiel mir zum Beispiel besonders die<br />

schmerzhaft drastische Demontage des Körpers, und insbesondere des<br />

männlichen Körpers auf. Meeses Performance steht in einem deutlich-<br />

en Bezug zu seiner Kindheit in einem Land, das mit seiner Geschichte<br />

noch lange nicht fertig sein wird, und wo trotz Aufarbeitung sich braune<br />

Spuren der Vergangenheit hartnäckig halten. Kein anderer hat dies<br />

besser beschrieben und analysiert als Klaus Theweleit in seinem zwei-<br />

bändigen, über tausend Seiten umfassenden Meisterwerk Männerphantasien<br />

– Zur Psychoanalyse des Weissen Terrors (1978) geäussert,<br />

und passend zur gespaltenen, frustrierten Geisteshaltung, welche<br />

Meese uns hier provokativ vorspielt, könnte man folgende Passage<br />

<strong><strong>Fabrik</strong>zeitung</strong><br />

Seestrasse 395<br />

Postfach 1073<br />

8038 Zürich<br />

zeitung@rotefabrik.ch<br />

Tel. +41/ 44 485 58 08<br />

Herausgeberin:<br />

IG <strong>Rote</strong> <strong>Fabrik</strong><br />

Seestrasse 395,<br />

8038 Zürich<br />

www.rotefabrik.ch<br />

Druck:<br />

Ropress Genossenschaft<br />

Baslerstrasse 106<br />

8048 Zürich<br />

zitieren: «Alles erobern, alles besitzen, Herr sein, weiter ziehen, weiter<br />

erobern und für den Kaiser schliesslich sterben. Herrlich, dass wäre es<br />

gewesen. [...] Und was bekam man die ganze Zeit wirklich? Man war<br />

gegängelter Schüler, gequälter Kadett, Geschliffener auf dem Kaser-<br />

nenh<strong>of</strong>, dann im Schlamm der Gräben im Krieg; und dann war man<br />

geschlagener Soldat, mehrfach verwundet. Es dauerte ein wenig lange<br />

mit den Festen. Schliesslich Angestellter in Grau, einer, den die Fett-<br />

säcke überhaupt nicht sahen, dem sie zu Weihnachten eine Zigarre<br />

spendieren liessen.» 2 Wenn ich mir die Arbeiten und diese konkrete<br />

Performance von Meese anschaue, ergreift mich plötzlicher Ekel und<br />

ich frage mich, was in diesem Typen vorgeht. Vermutlich so wie es<br />

gerade mir selbst bei der Betrachtung seiner Performance erging, nur,<br />

dass es bei Meese manchmal einen Dauerzustand zu sein scheint.<br />

Mir kommt es so vor, als müsste er den so verhassten Gegenstand<br />

seiner Analyse regelrecht einverleiben, und ihn in einer <strong>Art</strong> konvulsorischen<br />

Haltung zu «verdauen» und wieder auszukotzen. In Analogie zur<br />

Passage aus Theweleits Analyse der Frustration einfacher Soldaten<br />

nach dem Weltkrieg könnte man mit einer „gefühlgestauten“ 3 und nun<br />

an die Oberfläche des Unbewussteins heraufschiessenden Äusserung<br />

Meeses anschliessen: «Wir leben in der Zeit des Massenindividualismus,<br />

nichts wird höher bewertet als Selbstverwirklichung um jeden Preis.<br />

Nur der eigene Popo wird als Massstab betrachtet und befragt, dieser<br />

mickrige Meinungsfanatismus erzeugt stinkende Ohnmacht, überall.» 4<br />

Es erweckt den Anschein, als stiesse die Diskussion, welche Meese<br />

hier anregen möchte, nicht auf besonderen Nährboden in Nordamerika.<br />

Die Thematik des von totalitären Systemen zuerst konstruierten und<br />

dann instrumentalisierten Körpers als Sinnbild einer autoritären Macht-<br />

ausübung, die latent immer noch bruchstückartig in unserer gegenwärtigen<br />

Gesellschaft vorhanden ist, wird an der Performa in New York<br />

von vielen als Affirmation missverstanden. «Political Correctness»<br />

besagt, dass man gewisse Gesten, Wörter, Zeichen oder Symbole gar<br />

nicht erst in den Mund nehmen oder abbilden darf, um Konfliktherde<br />

zu meiden. Und in der Tat: In Immigrationsländern wie den USA oder<br />

Kanada würden ohne den Konsens der Political Correctness der<br />

zwischenmenschliche Umgang kaum möglich sein und das friedliche<br />

Zusammenleben massgeblich erschwert. Nun sind aber mal Konflikte<br />

auf dem virtuellen Niveau des Intellekts auch notwendig, um gewisse<br />

Themen zu verarbeiten. Worüber Meese spricht, sind Fragen nach<br />

dem individuellen Umgang mit der Kollektivschuld, ob es eine solche<br />

gibt, und wenn ja, wieviel nachfolgende Generationen davon zu tragen<br />

haben, um eine, wenn auch noch partielle Wiederholung der Geschichte<br />

zu vermeiden. Was wollte Meese mit War ‘Saint Just (First Flash)’ über<br />

den Schockeffekt hinaus bei den BesucherInnen bewirken? Gleichzeitig<br />

stellt sich die Frage, wie Meeses zwar provokative aber meines Er-<br />

achtens doch deutliche Dekonstruktion Deutscher Nazi-Ikonografie<br />

derart falsch und zwar nicht als ihr affirmatives Gegenteil missverstanden<br />

werden? Aber vielleicht ist es aber auch einfach wie mit dem<br />

Punk: Auch er hat nicht überall auf der Welt gut funktioniert.<br />

von Cathérine Hug<br />

16