syndicom magazin Nr. 3 - Im Netz gefangen

Das syndicom-Magazin bietet Informationen aus Gewerkschaft und Politik: Die Zeitschrift beleuchtet Hintergründe, ordnet ein und hat auch Platz für Kultur und Unterhaltendes. Das Magazin pflegt den Dialog über Social Media und informiert über die wichtigsten Dienstleistungen, Veranstaltungen und Bildungsangebote der Gewerkschaft und nahestehender Organisationen.

Das syndicom-Magazin bietet Informationen aus Gewerkschaft und Politik: Die Zeitschrift beleuchtet Hintergründe, ordnet ein und hat auch Platz für Kultur und Unterhaltendes. Das Magazin pflegt den Dialog über Social Media und informiert über die wichtigsten Dienstleistungen, Veranstaltungen und Bildungsangebote der Gewerkschaft und nahestehender Organisationen.

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

<strong>syndicom</strong><br />

<strong>Nr</strong>. 3 Jan.–Feb. 2018<br />

<strong>magazin</strong><br />

<strong>Im</strong> <strong>Netz</strong><br />

<strong>gefangen</strong><br />

Unser Radio und<br />

TV zerschlagen?<br />

No Billag: NEIN!

Anzeige<br />

Bis zu<br />

10 %<br />

Prämien<br />

sparen<br />

Eine einfache Online-Krankenkasse und persönliche Beratung?<br />

Als Mitglied von <strong>syndicom</strong> bekommen Sie beides<br />

und erst noch günstiger. Jetzt mit nur ein paar Klicks wechseln:<br />

kpt.ch/<strong>syndicom</strong>

Inhalt<br />

4 Teamporträt<br />

5 Kurz und bündig<br />

6 Die andere Seite<br />

7 Gastautor<br />

8 Dossier: <strong>Netz</strong>e<br />

15 No zu No Billag<br />

18 Arbeitswelt<br />

24 Digitalisierung<br />

28 Recht so!<br />

29 1000 Worte<br />

30 Freizeit<br />

32 Bisch im Bild<br />

34 Aus dem Leben von ...<br />

35 Kreuzworträtsel<br />

36 Inter-aktiv<br />

Liebe Leserinnen und Leser<br />

<strong>Im</strong> England des 19. Jahrhunderts schlossen sich<br />

die Arbeitenden während der (ersten) industriellen<br />

Revolution zusammen und bildeten ein<br />

Solidaritätsnetzwerk. So brachten die Trade<br />

Unions, also die Gewerkschaften, die Menschen<br />

zusammen. Und das lange vor Facebook. <strong>Im</strong><br />

Grunde haben wir, die Gewerkschaften, die sozialen<br />

<strong>Netz</strong>werke (neu) erfunden.<br />

Menschen haben sich von jeher vernetzt. Die<br />

Zeiten und die technischen Mittel ändern sich,<br />

aber der Zweck bleibt derselbe. Das Internet ist<br />

viel mehr als nur Kommunikation. Es verbindet,<br />

schafft Beziehung. Logisch, will <strong>syndicom</strong>, die<br />

Gewerkschaft der Vernetzung, auch in der vierten<br />

industriellen Revolution eine gestaltende<br />

Rolle spielen.<br />

<strong>syndicom</strong> nutzt das <strong>Netz</strong> mit my.<strong>syndicom</strong>.<br />

Doch wir wollen auch Werkzeuge zum Nachdenken<br />

schaffen, wie das kritische Dossier in<br />

diesem Heft über <strong>Netz</strong>e.<br />

Der Schriftsteller William Gibson sagte sinngemäss:<br />

Information ist kein kalter Fluss aus<br />

Einsen und Nullen, sondern ein lebendiges<br />

Wesen. Das <strong>Netz</strong> an sich ist nur ein Kommunikationsmittel.<br />

Was zählt, ist die Information. Das<br />

gilt auch für die Information des öffentlichen<br />

Rundfunks, des lebendigen Wesens, das unsere<br />

Demokratie nährt und durch No Billag vom Tode<br />

bedroht ist. Erinnern wir uns am kommenden<br />

4. März daran.<br />

4<br />

8<br />

23<br />

Giovanni Valerio

4<br />

Teamporträt<br />

PeKo Delémont-Porrentruy PostAuto Jura<br />

Jean-Jacques Roth (59)<br />

PeKo-Präsident. Arbeitete zuerst als<br />

Maurer und Lastwagenfahrer auf dem<br />

Bau. 1994 zu PostAuto. Ab 1996 in der<br />

PeKo. Lange Jahre Vize und zwei Jahre<br />

Präsident der Sektion Jura (gesamter<br />

Jura-Bogen).<br />

Raphaël Marquis (43)<br />

Seit der Lehre bei der Post und<br />

gewerkschaftlich organisiert. Fährt ab<br />

2001 für PostAuto. Eintritt in die PeKo<br />

2007, bis 2011. Seit 2017 erneut in der<br />

PeKo, er amtet als ihr Sekretär.<br />

Nelson Vaz (39)<br />

Fuhr zuerst Car im Familienunternehmen.<br />

Seit 2008 bei PostAuto und in der<br />

PeKo. Regionaldelegierter PeKo Region<br />

West. Mitglied Zentralvorstand<br />

<strong>syndicom</strong>.<br />

Zudem aktiv in der PeKo:<br />

Yves Thalmard (Vizepräsident) und<br />

Sébastien Jolliat (Kassier)<br />

Text: Sheila Winkler<br />

Bild: Thierry Porchet<br />

Teamgeist und die<br />

kollektive Solidarität<br />

sind der Treibstoff<br />

unseres Engagements.<br />

«Bei unseren Dienstplänen ist es gar<br />

nicht so leicht, die PeKo zu organisieren,<br />

denn wir fahren alle verschiedene<br />

Dienste. Kurze und lange<br />

Dienste. Früh-, mittel-, Spätdienste.<br />

Mit unterschiedlichen Pausen.<br />

Deshalb haben wir uns in einer<br />

WhatsApp-Gruppe organisiert. So ist<br />

jeder immer auf dem Laufenden, da<br />

wir uns nur alle zwei Monate zu einer<br />

Sitzung treffen können.<br />

Dass dieser permanente Austausch<br />

tatsächlich klappt, liegt an<br />

der Transparenz, die wir pflegen. Wir<br />

vertrauen uns. Wir legen Wert auf<br />

echte Demokratie. Jeder Entscheid<br />

wird gemeinsam getroffen.<br />

Mindestens einmal pro Jahr<br />

informieren wir, zusammen mit der<br />

Gewerkschaft, das Personal über<br />

unsere Fortschritte in den Verhandlungen<br />

mit der Direktion und<br />

nehmen die Vorschläge der Kolleginnen<br />

und Kollegen auf. Bei PostAuto<br />

hat eine PeKo besondere Aufgaben<br />

und eine hohe Verantwortung. Wir<br />

reden aktiv bei der Gestaltung der<br />

Dienstpläne mit. Denn von den<br />

Dienstplänen hängen unsere<br />

Gesundheit und die Sicherheit der<br />

Passagiere ab. Fast immer geht es<br />

dabei um Minuten. Etwa darum, wie<br />

viele Minuten wir für den Sicherheitscheck<br />

des Fahrzeugs haben. Oder<br />

für das Hochfahren des Bordsystems.<br />

Oder ob die Pausen garantiert sind.<br />

Das Gesetz verpflichtet den<br />

Arbeitgeber, das Personal anzuhören,<br />

bevor die Dienstpläne definitiv<br />

festgelegt werden. Die Ausweitung<br />

der gesetzlichen Bestimmungen soll<br />

in einer Vereinbarung festgehalten<br />

werden. Wir nehmen es sehr genau<br />

damit. Unsere PeKo besteht darauf,<br />

diese Dinge zu verhandeln. So haben<br />

wir der Direktion gerade wieder<br />

Zeitzuschläge und eine bessere<br />

Pausenregelung abgerungen.<br />

Möglich machen dies die enge<br />

Zusammenarbeit mit der Gewerkschaft<br />

und unser Teamgeist. Die<br />

kollektive Solidarität ist der Treibstoff<br />

unseres Engagements.<br />

Wir erwarten von der Direktion,<br />

dass sie unseren Einsatz für PostAuto<br />

besser anerkennt. Grundvoraussetzung<br />

für Effizienz, Sicherheit und<br />

Qualität dieses öffentlichen Dienstes<br />

ist am Ende die Zufriedenheit des<br />

Fahrpersonals.»

Kurz und<br />

bündig<br />

Ringier schliesst Druckerei in Adligenswil \ Poststellenkampagne<br />

zeigt Wirkung \ Arbeitsrecht digital \ Kurse PeKos PostAuto \<br />

GAV-Jahr 2018 \ Mitgliederbeiträge von Steuern abziehen<br />

5<br />

Ringier vernichtet 172<br />

Arbeitsplätze in Druckerei<br />

Arbeitsrecht ist fit für<br />

Digitalisierung<br />

Agenda<br />

Der Kahlschlag in der Druckbranche geht<br />

weiter: Ringier schliesst die Zeitungsdruckerei<br />

in Adligenswil auf Ende Jahr.<br />

Der Konzern ignoriert dabei eine ganze<br />

Reihe von Vorschlägen, welche die<br />

Personalkommission und die Gewerkschaften<br />

<strong>syndicom</strong> und syna während<br />

der Konsultationsfrist erarbeitet hatten,<br />

um Arbeitsplätze in der traditionsreichen<br />

Druckerei zu retten. An mehreren<br />

Personalversammlungen wurden die<br />

Massnahmen diskutiert und am 15. Dezember<br />

schliesslich der Geschäftsleitung<br />

übergeben. Doch Ringier zeigte<br />

keinerlei Interesse. Offensichtlich war<br />

auch dieses Konsultationsverfahren nur<br />

eine triste Farce. Rentabilität geht<br />

wieder einmal über alles. Jetzt kämpfen<br />

Gewerkschaften und Belegschaft weiter:<br />

Ringier muss nun ein weitreichender<br />

Sozialplan abgerungen werden.<br />

Die Poststellenkampagne<br />

zeigt Wirkung<br />

Der Bundesrat muss über die Bücher<br />

und seine Kriterien zu den Poststellen -<br />

schliessungen überdenken. Das haben<br />

ihm die National- und Ständeräte in der<br />

Wintersession auferlegt. Der Rückzug<br />

der Post aus der Fläche ist erst einmal<br />

gebremst, die Poststellenkampagne der<br />

<strong>syndicom</strong> zeigt erste Wirkung. Die<br />

Haltung des Ständerates: Randregionen<br />

sollen nicht für ein bisschen mehr<br />

Gewinn bei der Post geopfert werden.<br />

Mit teilweise giftigen Kommentaren<br />

versuchten Leute wie Ruedi Noser, FDP,<br />

die Sache noch gegen den Service<br />

public zu wenden. Vergebens. Über den<br />

Service public richtet nicht der Markt<br />

und nicht die Technik, sondern der<br />

poli tische Wille. <strong>syndicom</strong>.ch/themen/<br />

kampagnen/poststellenkahlschlag/<br />

Bürgerliche möchten das Arbeitsrecht<br />

lockern unter dem Vorwand, die<br />

Digitalisierung mache das nötig. Jetzt<br />

zeigte eine juristische Spitzentagung<br />

des SGB: Unsinn. Das Arbeitsrecht ist<br />

im Prinzip fit für die Digitalisierung. Es<br />

braucht aber einige wichtige Verbesserungen,<br />

also das Gegenteil einer<br />

Lockerung: für die Bekämpfung von<br />

digitaler Schwarzarbeit, für den<br />

Gesundheitsschutz und die Regulierung<br />

des Home-Office.<br />

Schulung PeKos PostAuto<br />

Damit PeKos ihre Rechte besser<br />

wahrnehmen können, bietet die<br />

<strong>syndicom</strong> Kurse zum Arbeitszeitgesetz<br />

an. In Neuchâtel am 12. April, in Bern<br />

am 19. April, in Olten am 23. August und<br />

in Zürich am 30. August. Zudem<br />

beginnt die Schulung zu Rechten und<br />

Pflichten der PeKo-Mitglieder. Mehr<br />

Infos bei: sheila.winkler@<strong>syndicom</strong>.ch<br />

2018, Jahr wichtiger GAV<br />

Der neue Swisscom-GAV ist gerade<br />

unter Dach und Fach, die Verhandlungen<br />

für den Presse-GAV haben endlich<br />

begonnen und bald rüsten wir uns für<br />

den GAV Druck. Um mehr über alle<br />

Gesamtarbeitsverträge zu wissen, das<br />

wichtigste Tool: GAV-Service.<br />

<strong>syndicom</strong>.ch/recht/gavtool/<br />

Mitgliederbeitrag von den<br />

Steuern absetzen<br />

Mitglieder in den Kantonen Genf, Jura,<br />

Aargau, Zürich, Baselland und Baselstadt<br />

sowie GrenzgängerInnen mit<br />

Wohnsitz in Frankreich können ihren<br />

Mitgliederbeitrag unter Umständen von<br />

den Steuern abziehen. Dazu braucht es<br />

eine Steuerbescheinigung. Wer bei my.<br />

<strong>syndicom</strong>.ch angemeldet ist, druckt<br />

sich die Steuerbescheinigung bequem<br />

zu Hause aus. Wer sich auf<br />

my.<strong>syndicom</strong> noch nicht registriert<br />

hat, kann die Steuerbescheinigung<br />

unter info@<strong>syndicom</strong>.ch oder telefonisch<br />

unter 058 817 18 18 bestellen<br />

(Donnerstags jetzt auch bis 18 Uhr 30).<br />

Februar<br />

1.<br />

Podium Steueroase Schweiz<br />

Hochkarätig besetztes Streitgespräch,<br />

organisiert vom Arbeiterhilfswerk<br />

(solidar) im Volkshaus Zürich, 19 Uhr<br />

Anmeldung: goo.gl/CRqR4X<br />

6./8./13.<br />

Buchtreffs<br />

Am 6. in Bern, am 8. in Zürich und am<br />

13. in Basel beginnen die regelmässigen<br />

Treffen der Buchhändlerinnen und<br />

Buchhändler. Jeweils ab 19 Uhr. Bern,<br />

Restaurant National. Zürich, Restaurant<br />

Cooperativo. Basel Restaurant<br />

Pinar.<br />

28.<br />

70. Jahresversammlung der<br />

Pensionierten<br />

Anmeldefrist: 12.2.2018<br />

Basel, Restaurant L'Esprit (bei<br />

Heiliggeistkirche). 12 Uhr bis ca. 17 Uhr<br />

März<br />

4.<br />

Abstimmung No Billag<br />

Damit wir uns nicht nachträglich<br />

ärgern müssen.<br />

10.<br />

Tag der Freien 2018<br />

Hat Journalismus eine freie Zukunft?<br />

Müssen Fotografen und Journalisten<br />

ihre Arbeit künftig über Crowdfunding<br />

oder eigene Online-Abonnenten<br />

finanzieren? Und wie steht es um die<br />

neuen Medienprojekte?<br />

Kulturhaus Helferei, Zürich 13:15-17:15<br />

Für <strong>syndicom</strong>-Mitglieder 50 Franken,<br />

für alle anderen 100 Franken.<br />

Mehr und Anmeldung: goo.gl/aesuL3<br />

Vorschau<br />

9. Juni<br />

A.o. Kongress <strong>syndicom</strong><br />

In Bern.<br />

<strong>syndicom</strong>.ch/agenda

6 Die andere<br />

Hans C. Werner<br />

Seite<br />

ist seit 2011 Leiter der Human Resources bei Swisscom<br />

und Mitglied der Konzernleitung. Er hat in Betriebswirtschaft<br />

doktoriert und arbeitete früher als Rektor einer<br />

Kantonsschule, danach bei Swiss Re und bei Schindler.<br />

1<br />

Worin sehen Sie die Vorteile eines<br />

Gesamtarbeitsvertrags?<br />

Rund 13 000 Swisscom-Mitarbeitende<br />

sind dem GAV unterstellt. Er ist seit<br />

2000 stetig weiterentwickelt worden –<br />

im Dialog mit den Sozialpartnern.<br />

Bei gewissen Themen hat Swisscom<br />

eine Vorreiterrolle wahrgenommen.<br />

Ein GAV stellt eine gegenseitige<br />

Verpflichtung dar, die über die<br />

gesetzlichen Regelungen hinausgeht.<br />

Er trägt den Besonderheiten des<br />

Unternehmens und der Branche<br />

Rechnung, drückt Verbindlichkeit<br />

aus und schützt die Mitarbeitenden.<br />

2<br />

Und wo liegen die Nachteile solcher<br />

Kollektivvereinbarungen?<br />

Wenn ein Unternehmen aufgrund der<br />

Entwicklungen auf dem Markt rasch<br />

reagieren muss, aber aufgrund des<br />

GAV nicht die nötige Flexibilität hat.<br />

Oder, wenn sich Konzerngesellschaften<br />

in unterschiedlichen Märkten<br />

bewegen, aber für alle der gleiche<br />

GAV gilt. Ich schätze unsere Sozialpartnerschaft<br />

sehr, sie ist pragmatisch<br />

und lösungsorientiert. Nur so<br />

können wir in unserer schnelllebigen<br />

Branche gemeinsam die Zukunft<br />

gestalten.<br />

3<br />

Wie einigen Sie sich im Konfliktfall<br />

mit ihren Mitarbeitenden?<br />

Swisscom hat eine offene Feedbackkultur,<br />

da bleiben Konflikte nicht<br />

aus. Grundsätzlich suchen wir im<br />

Gespräch nach einer einvernehmlichen<br />

Lösung. Wir sind überzeugt,<br />

dass regelmässige Rückmeldung<br />

Konflikten vorbeugen kann. Das<br />

fördern wir mit unseren Beitrags- und<br />

Zielerreichungsgesprächen, dem<br />

360°-Feedback und unserer Mitarbeiterumfrage,<br />

bei der die Antworten der<br />

Mitarbeitenden in Echtzeit für alle<br />

sichtbar sind.<br />

4<br />

Was sind die Aufgaben der Personalvertretung<br />

in Ihrem Konzern?<br />

Die Personalvertretungen sind<br />

Gesprächspartner für wichtige<br />

operative Themen, die Auswirkungen<br />

auf die Mitarbeitenden haben. Bei<br />

Entscheiden dazu wirken sie mit. Die<br />

Mitwirkung reicht von einem Anspruch<br />

auf frühzeitige und umfassende<br />

Orientierung über Anhörung und<br />

Einbringen von Vorschlägen und<br />

Stellungnahmen und paritätischen<br />

Entscheiden bis hin zur eigenverantwortlichen<br />

Selbstverwaltung. Sie ist<br />

ein wichtiger Brückenbauer in<br />

unserer Organisation.<br />

5<br />

Wie bewerten Sie das Lohnniveau in<br />

Ihrer Branche? Liegt Ihre Firma eher<br />

höher oder eher tiefer?<br />

Grundsätzlich zahlt Swisscom faire<br />

und marktgerechte Löhne, die im<br />

Durchschnitt liegen sollten. Andernfalls<br />

würden wir etwas falsch<br />

machen: Zahlen wir überdurchschnittlich,<br />

schränken wir die<br />

Arbeitsmarktfähigkeit unserer<br />

Mitarbeitenden ein – wir würden<br />

ihnen gewissermassen «goldene<br />

Fesseln» anlegen. Zahlen wir zu<br />

niedrige Löhne, können wir nicht<br />

die Fachkräfte einstellen, die wir<br />

gewinnen müssen.<br />

6<br />

Wie hoch ist der Frauenanteil in Ihrer<br />

Firma?<br />

Der Anteil Frauen bei Swisscom in<br />

der Schweiz liegt per Ende 2016 bei<br />

26,8 Prozent. Dies ist ein Durchschnittswert.<br />

Wir haben sehr technisch<br />

orientierte Bereiche, bei denen<br />

wir trotz verschiedener Anstrengungen<br />

leider nach wie vor einen tiefen<br />

Frauenanteil haben. Auf der anderen<br />

Seite haben wir auch Einheiten wie<br />

etwa die Kommunikation, in denen<br />

der Frauenanteil auf marktüblich<br />

höherem Niveau liegt.<br />

Text: Sina Bühler<br />

Bild: Swisscom

Gastautor<br />

Hätte mich vor dreissig Jahren<br />

jemand gefragt, was ich mit dem Wort «<strong>Netz</strong>»<br />

verbinde, hätte ich wohl von Fischernetzen oder<br />

Spinnennetzen geredet. Dass ein Begriff wie<br />

Networking irgendwann zum selbstverständlichen<br />

deutschen Sprachschatz gehört, ahnte ich<br />

nicht. Inzwischen ist der Begriff «<strong>Netz</strong>» oder<br />

«Net» übernutzt. Alles scheint ein <strong>Netz</strong> oder Teil<br />

eines <strong>Netz</strong>es zu sein. Jeder, der mehr als einen<br />

Freund oder eine Freundin kennt, sieht sich als<br />

Zentrum eines <strong>Netz</strong>werks. Frage ich meine<br />

Bekannten, was sie gerade tun, antworten sie,<br />

sie seien am networken. Wer nicht von morgens<br />

bis abends Networking betreibt, verpasst den<br />

Tag. Das Austauschen von Visitenkarten wird zur<br />

Hauptaufgabe jeder Stehparty. Und weil jedes<br />

<strong>Netz</strong> wiederum mit anderen <strong>Netz</strong>en verknüpft<br />

wird, ist bald die ganze Menschheit vernetzt,<br />

was freilich die Bedeutung der Vernetzung wieder<br />

relativiert. Da ich als freier Autor nichts<br />

Konkretes zu verkaufen habe, besitze ich keine<br />

Visitenkarten. Stehe ich dann an einer Buchmesse<br />

oder sonst einem Grossanlass in einer<br />

Menge herum, in der alle Anwesenden untereinander<br />

Visitenkarten austauschen, gebe ich<br />

jeweils die Karten weiter, die ich zuvor erhalten<br />

habe, so dass kartenmässig alles im Flow bleibt.<br />

Das ist eine empfehlenswerte Partybeschäftigung,<br />

weil einem die Menschen dann zum<br />

Abschied alle möglichen Namen geben. Ausserdem<br />

hat man am andern Morgen nicht alle<br />

Taschen voller Visitenkarten, von denen man<br />

nicht mehr weiss, wer sie einem zugesteckt hat.<br />

<strong>Netz</strong>e und <strong>Netz</strong>werke sind allgegenwärtig.<br />

Trotzdem sollten wir ihre Bedeutung nicht überschätzen.<br />

Das Wort <strong>Netz</strong> suggeriert, alle Knoten<br />

eines <strong>Netz</strong>es seien gleich wichtig. Doch alle<br />

Vernetzung und alles Networking ändert nichts<br />

daran, dass es letztlich die Hierarchien sind, die<br />

darüber entscheiden, wer das Wort führt. Networken<br />

mag wichtig sein. Noch wichtiger ist es,<br />

von Fall zu Fall zu unterscheiden zwischen tragenden<br />

<strong>Netz</strong>en und <strong>Netz</strong>en, die uns einfangen.<br />

Damit alles<br />

im Flow bleibt<br />

Pedro Lenz lebt als freier Autor und<br />

Geschichtenerzähler in Olten. Er<br />

schreibt und performt meistens in<br />

Mundart. Gelernter Maurer, später<br />

Matur. Zahlreiche Buch- und CD-Veröffentlichungen,<br />

etliche Preise. Sein<br />

Bestsellerroman «Der Goalie bin ig»<br />

wurde bisher in neun Sprachen übersetzt<br />

und diente als Filmvorlage.<br />

Präsident des Komitees Nein zum<br />

Sendeschluss (gegen No Billag). Derzeit<br />

in Babypause. Mehr auf pedrolenz.ch<br />

7

Menschen machen <strong>Netz</strong>e. Was machen die <strong>Netz</strong>e mit uns?<br />

Wer das Kabel hat, steuert die Welt. Der Kampf um die Kontrolle<br />

Das Web ist tot. Was kommt nun?<br />

Demokratie braucht unabhängige Medien. Nein zu No Billag<br />

Dossier 9<br />

Gefangen<br />

im<br />

<strong>Netz</strong>

10 Dossier<br />

Von Menschen und <strong>Netz</strong>en.<br />

Wer die Kabel hat, steuert die Welt<br />

Wir sind im <strong>Netz</strong>. In vielen <strong>Netz</strong>en. Drei<br />

Milliarden Menschen zappeln schon in den<br />

Fängen von Facebook. Wir machen die <strong>Netz</strong>e.<br />

Doch was machen die <strong>Netz</strong>e mit uns?<br />

Text: Oliver Fahrni<br />

Bilder: Peter Mosimann<br />

Tatoos stechen und Drogen organisieren sind gesuchte<br />

Kompetenzen im Gefängnisleben. Neuerdings stehen<br />

dort aber andere Fachleute hoch im Kurs: IT-Freaks.<br />

Klammheimlich haben Häftlinge in der amerikanischen<br />

Kleinstadt Marion (Ohio) zwei Computer gebaut.<br />

Darüber verbanden sie sich mit dem <strong>Netz</strong> der Strafanstalt,<br />

hackten sich in die Gefängnisdatenbank und ins Internet,<br />

schauten Pornos, verschickten Mails und bauten<br />

einen regen Handel mit der Welt da draussen auf.<br />

Die Sache wurde über die automatisierte Mail einer<br />

Sicherheitssoftware ruchbar: Die Knastis hatten das<br />

erlaubte Internetvolumen des Gefängnissystems überschritten.<br />

Schliesslich fanden Wärter die Computer, die<br />

auf Sperrholzplatten montiert waren, unter der Decke<br />

eines Büros.<br />

Was der Untersuchungsbericht der Behörden im April<br />

2017 enthüllte, ist eine hübsche Parabel auf unsere Zeit.<br />

Sie erzählt von Menschen und <strong>Netz</strong>en, von Einschliessung<br />

und unbegrenztem Internet, aber auch von elektronischer<br />

Kontrolle, Datenspur und inneren Grenzen: Die<br />

Computer und das Internet wurden nicht für die Organisation<br />

eines Ausbruchs genutzt.<br />

3 Milliarden Facebook-Nutzer<br />

Menschen haben sich schon immer vernetzt, in<br />

Gemeinschaften, Bruderschaften und Organisationen<br />

aller Art, aber auch in weltumspannenden komplexen<br />

Handelsnetzen, Jahrtausende bevor 1958 das erste Modem<br />

in Betrieb ging. Lange vor Blogger (1999), MySpace<br />

und LinkedIn (2003), Facebook (2004), Youtube (2005),<br />

Twitter (2006), Whatsapp (2009), Instagram (2010) etc.<br />

Doch die Erfindung des Internets, das aus dem Arpanet<br />

des Pentagons hervorging, und seine Popularisierung<br />

durch das World Wide Web www (von Tim Berners-Lee um<br />

das Jahr 1989 am CERN in Genf entworfen) haben einen<br />

Prozess in Gang gesetzt, der die Grundlagen unserer Zivilisation<br />

erschüttert. Wohin uns die Wucht dieses Prozesses<br />

führt, wird man erst in einigen Jahrzehnten vermessen<br />

können.<br />

Was wir wissen: Die Welt zwitschert und summt. 2017<br />

nutzten monatlich 3 Milliarden Menschen Facebook.<br />

Täglich werden 269 Milliarden E-Mails abgeschossen.<br />

Über Whatsapp (2014 von Facebook gekauft) kommunizieren<br />

1,2 Milliarden Menschen. In Spitzenzeiten werden<br />

15 ooo Tweets pro Sekunde verschickt, und die Rockröhre<br />

Katy Perry hat 83 Millionen Twitter-Follower. Interessant,<br />

wenn man bedenkt, dass das menschliche Gehirn auf<br />

maximal 150 Kontakte ausgelegt ist, wie der britische<br />

Psychologe Robert Dunbar herausgefunden hat.<br />

Vor ein paar Jahren überschrieb der TV-Sender Arte<br />

eine Dokumentation über die digital natives, die Generation,<br />

die in den Social Media gross geworden ist, mit dem<br />

Titel: «Google zeigt mich, also bin ich.» Stimmt das? Sind<br />

wir 2018 erst wer, wenn wir im <strong>Netz</strong> sichtbar sind? Beim<br />

französischen Philosophen René Descartes hiess der Satz<br />

noch: Ich denke, also bin ich. Heute aber, so scheint es,<br />

wird man erst zur ganzen Person, zum vollen Subjekt,<br />

wenn man auf Facebook immer wieder die Standardfrage<br />

beantwortet: «Was machst Du gerade?» Und für seine Antworten<br />

wie «Vor der ersten Zigarette ein grosses Glas<br />

Orangensaft geschlürft» (samt Handy-Foto vom Frühstückstisch)<br />

gelikt wird. Je mehr man von sich preisgibt,<br />

und sei es noch so banal, desto mehr Likes bekommt man,<br />

desto sichtbarer ist man, desto stärker vernetzt ist man.<br />

Vernetzt? Wir ahnen: Das kann noch nicht alles<br />

gewesen sein. Höchste Zeit, dass wir uns als Mitglieder<br />

der <strong>Netz</strong>werk-Gewerkschaft <strong>syndicom</strong> etwas intensiver<br />

mit dem Thema <strong>Netz</strong>e beschäftigen.<br />

<strong>Netz</strong>werkgewerkschaft sind wir gleich doppelt. Wir<br />

arbeiten in Berufen, die <strong>Netz</strong>werke aller Art, vom Poststellennetz<br />

und anderen Logistiknetzen über Medien bis zu<br />

ICT-<strong>Netz</strong>en, bauen, betreiben, unterhalten. Und wir selbst<br />

haben uns in einer Gewerkschaft vernetzt.<br />

<strong>Netz</strong>e sind materiell – Verbindung zwischen Dingen<br />

Dies allein macht schon deutlich, wie sehr der Mensch<br />

<strong>Netz</strong>e braucht. <strong>Netz</strong>e fangen, verbinden, halten. Sie sind<br />

Werkzeug (Sieb, Fischernetz), vor allem aber die notwendige<br />

Organisationsform der Gesellschaft. Austausch und<br />

Handel brauchen <strong>Netz</strong>e. Ohne <strong>Netz</strong>e existiert keine<br />

Grundversorgung mit Strom, Wasser, Gas, Öl, Fernwärme<br />

etc. <strong>Netz</strong>e sorgen für Gesundheit, etwa durch die Abwasserkanalisation.<br />

Strassen- und Bahnnetze erhöhen die<br />

Reichweite, lassen uns in weiten Räumen schnell herumkommen.<br />

<strong>Netz</strong>e schaffen Sicherheit. Bei Blackouts wie<br />

1977 in New York bricht die öffentliche Ordnung rasch<br />

weg. Damals wurden 1600 Geschäfte geplündert und 1000<br />

Brände gelegt.<br />

Die materielle Seite der <strong>Netz</strong>e, mit der wir diese<br />

Titelgeschichte bebildern, wird oft unterschätzt. Hunderte<br />

Millionen Kilometer Leitungen, Schienen, Strassen,<br />

Google zeigt<br />

mich. Also bin<br />

ich. Das kann<br />

wohl noch<br />

nicht alles<br />

gewesen sein.

Rohre, Kanäle überziehen den Planeten, Myriaden von<br />

Leit-, Stell-, Kontroll-, Schleus- und Verstärkerwerken<br />

garantieren den Fluss der Dinge. Wer zur See fährt, kennt<br />

die beeindruckenden Karten mit den dicken Strängen von<br />

Seekabeln. Google liess gerade mehr als 9000 Kilometer<br />

Glasfaser zwischen den USA und Japan auf dem Seegrund<br />

verlegen, mit einer Kapazität von 60 Billionen Bytes pro<br />

Sekunde.<br />

Dass die Welt brummt, das baut auf dieses gigantische<br />

technische Werk, die lokalen, regionalen und globalen<br />

<strong>Netz</strong>werke.<br />

Doch <strong>Netz</strong>e tun weit mehr für uns – und sie stellen<br />

einiges mit uns an. Das ist ihre immaterielle Seite.<br />

Über Knoten, Maschen und die Löcher dazwischen<br />

Wenn wir Dinge verknüpfen, ordnen wir sie. In diesen<br />

<strong>Netz</strong>en, sogar im banalsten Stromnetz, fliessen Informationen.<br />

So wie wir die <strong>Netz</strong>e anlegen, ordnen wir Wissen,<br />

Zeichen und die Vorstellung von der Welt.<br />

Historiker und Sozialwissenschaftler erkennen in<br />

<strong>Netz</strong>en «Kulturtechniken». Denn die <strong>Netz</strong>e wirken auf den<br />

Menschen zurück, nicht erst mit dem Zwang, sich auf<br />

Facebook durch regelmässige Entblössung sichtbar zu<br />

machen. Der Plan des Metronetzes von Paris zum Beispiel<br />

bestimmt meine Vorstellung von einem städtischen<br />

Raum. Selbst Städte ohne U-Bahn wie Zürich oder Genf<br />

organisiere ich vor meinem inneren Auge nicht über<br />

Strassen, sondern über virtuelle Metrostationen. HB–<br />

Volkshaus–Escher Wyss. Darin ein<strong>gefangen</strong>: Die Kreise 4<br />

und 5, wo das Leben tobt. In Genf: Grottes–Place de Neuve,<br />

links die Uni–Plainpalais.<br />

Das sind die Knoten, die mit anderen Knoten eine<br />

Masche bilden, in der ein Raum umschlossen wird (die<br />

Löcher dazwischen). Eine Masche, die wiederum mit<br />

anderen Maschen zu einem <strong>Netz</strong> verknüpft ist. Wie in<br />

einem Fischernetz.<br />

Versuchen Stadtpolitiker, brennende Vorstädte zu<br />

befrieden, bauen sie zuerst nicht bessere Schulen sondern<br />

eine U-Bahn- oder Tramlinie dahin. Sie fangen den<br />

Raum ein.<br />

<strong>Netz</strong>e strukturieren unser Weltbild, auch komplexere<br />

Zusammenhänge als unsere simple Vorstellung von einer<br />

Stadt. Der 2016 verstorbene italienische Wissenschafter<br />

und Autor Umberto Eco («Der Name der Rose»), 40 Ehrendoktortitel,<br />

hat <strong>Netz</strong>e so definiert: «Das charakteristische<br />

Merkmal eines <strong>Netz</strong>es ist, dass jeder Punkt mit jedem<br />

anderen Punkt verbunden werden kann, und wo die<br />

Verbindungen noch nicht entworfen sind, können sie<br />

trotzdem vorgestellt werden. Ein <strong>Netz</strong> ist ein unbegrenztes<br />

Territorium.»<br />

Die Vernetzung als Befreiung<br />

Eco sagte das 1989. Damals betrieben Menschen erst klassische<br />

soziale <strong>Netz</strong>werke, die per Telefon, Brief, Fax und<br />

vor allem über Begegnung funktionierten. Es brauchte<br />

einige Anstrengung, die Punkte miteinander zu verknüpfen<br />

und in der Regel setzten diese <strong>Netz</strong>werke die<br />

Bekanntschaft mit den anderen Punkten voraus. Die<br />

Vorstellung von einer Infrastruktur oder einer Kommunikationsstruktur<br />

wurden noch weniger mit einem <strong>Netz</strong> als<br />

mit dem Bild eines Baumes und dessen Verästelungen<br />

verbunden. <strong>Netz</strong>e aber sind nicht linear.

12<br />

Dossier<br />

Eco knüpfte mit seiner neuen Vision von einem<br />

grenzenlosen Territorium an Konzepte an, die schon seit<br />

zwei Jahrhunderten schwelten und immer mächtiger wurden.<br />

<strong>Im</strong> revolutionären Frankreich des 18. Jahrhunderts<br />

begannen Denker, getrieben von neuen Erkenntnissen<br />

über die Natur, die Welt als <strong>Netz</strong> zu verstehen. Das prägte<br />

die Bauweise von Kanalisation, Telegrafen und Eisenbahn.<br />

Der Frühsozialist Saint-Simon ging noch einen<br />

Schritt weiter: Er entwarf das erste Programm zur<br />

globalen Vernetzung. Sie sollte eine gerechtere Welt<br />

hervorbringen.<br />

Anders als bei den alten Ägyptern, wo das <strong>Netz</strong> den<br />

Göttern dazu diente, Feinde einzufangen, steht das <strong>Netz</strong><br />

in der Neuzeit für die Schaffung von Verbindungen. Also<br />

für Entgrenzung, freien Austausch, Grenzenlosigkeit.<br />

Und doch sind wir im <strong>Netz</strong> <strong>gefangen</strong><br />

25 Jahre nachdem er das <strong>Netz</strong> als grenzenlos beschrieben<br />

hatte, wollte Eco das Internet «von Schwachsinn<br />

befreien». Und 230 Jahre nach Saint-Simons Utopie vom<br />

glücksbringenden weltweiten <strong>Netz</strong> ist die Welt zwar<br />

vernetzt, aber kaum gerechter geworden.<br />

Wir sind in der realen <strong>Netz</strong>welt angekommen. Jetzt<br />

wird an Universitäten <strong>Netz</strong>ökonomie gelehrt. <strong>Netz</strong>werkwissen<br />

und <strong>Netz</strong>werktechniken entscheiden, so behaupten<br />

Ökonomen, über Erfolg oder Misserfolg. Die Welt sehen<br />

wir nun als ein <strong>Netz</strong>werk von vielen <strong>Netz</strong>en. Selbst<br />

Jassclubs finden sich in <strong>Netz</strong>werken. <strong>Netz</strong>werkphilosophen<br />

und -historiker füllen inzwischen ganze Bibliotheken,<br />

von scharfen Kritikern bis zu den Vordenkern des Silicon<br />

Valley. Filme wie «Matrix» loten Grenzen aus. In Dave<br />

Eggers Roman «Der Circle» (2013) hat der Konzern «Circle»<br />

mit dem Social-Media-Konzept «TruYou» nicht nur alle<br />

anderen Konzerne verdrängt, sondern auch jede demokratisch<br />

gewählte Regierung überflüssig gemacht. Motto:<br />

«Ein einziger Button für den Rest deines Online-<br />

Lebens.»<br />

Davon sind wir gar nicht so weit entfernt. Drei Weltkonzerne,<br />

Google, Facebook und Amazon, haben schon<br />

weitgehend die Kontrolle über das Web übernommen<br />

(siehe die Analyse des Social-Media-Masters von<br />

<strong>syndicom</strong>, Marc Rezzonico, auf Seite 14). Sie sind aus dem<br />

Nichts entstanden, machen heute bombastische Umsätze<br />

und werden jeden Tag mächtiger. In der <strong>Netz</strong>branche wird<br />

mit Milliardenübernahmen in einem brutalen Stechen<br />

und Hauen um die Vorherrschaft gerungen. Für die meisten<br />

User hat das <strong>Netz</strong> heute keine materielle Dimension<br />

«Du brauchst nur<br />

noch einen Knopf für<br />

den Rest deines<br />

(Online-)Lebens.»

Dossier<br />

13<br />

mehr, ist die Medien-Box erst einmal eingerichtet und der<br />

Laptop synchronisiert. Sie glauben, sich in einem virtuellen<br />

Raum zu bewegen. Dieser fundamentale Irrtum zeigt,<br />

wie gut die Konzerne darin sind, uns über die Realität der<br />

globalen Vernetzung zu täuschen.<br />

Dem Kabel sollst du folgen<br />

<strong>Im</strong> Sommer 2016 enthüllten führende Forscher, Web-<br />

Ingenieure und <strong>Netz</strong>aktivisten an einer Tagung in Berlin<br />

unter dem sprechenden Titel «Deep Cable», wie Konzerne<br />

und Sicherheitsdienste das Internet zu ihren Gunsten<br />

strukturieren. Am Beispiel der Untersee-Kabelstränge<br />

und der monumentalen Datencenter der Weltkonzerne<br />

wiesen sie nach, dass nicht unsere Likes, sondern die<br />

physische Infrastruktur der wirkliche Kampfplatz mächtiger<br />

Interessen ist. Für uns Nutzer unsichtbar, entscheidet<br />

sich dort, wer Zugriff auf die ungeheuren Datenmengen<br />

hat, die wir täglich produzieren. Weiter, wer über Big Data<br />

zur Kontrolle und Steuerung der User verfügt. Und wer die<br />

Hoheit über die Algorithmen ausübt. Also letztlich<br />

darüber, wie wir das Internet benutzen.<br />

Oder wie es uns benutzt. <strong>Netz</strong>e haben ein paar unangenehme<br />

Eigenschaften.<br />

Sie richten das, was wir tun, auf ihre Struktur aus. Logisch:<br />

Wir bewegen uns zwischen Knoten. <strong>Netz</strong>e disziplinieren<br />

uns. Erst recht, wenn sie so produktiv sind wie das<br />

Internet. Dieser Disziplinierung unterwerfen wir uns auch<br />

noch freiwillig – und liefern mit den Daten den Stock, der<br />

uns schlägt.<br />

Von <strong>Netz</strong>en geht ein mächtiger Sog aus. Denn sie<br />

geben vor, dass wir uns jederzeit mit jedem Punkt verbinden<br />

können. Und sie stellen Unmengen an Information<br />

zur Verfügung. Gratis, oder wenigstens sehr oft gratis. Das<br />

lenkt unsere Aufmerksamkeit ins <strong>Netz</strong>, das fesselt uns.<br />

Google, Facebook und Co. sind erfolgreich, weil sie unsere<br />

Aufmerksamkeit steuern. Das Instrument dazu ist der<br />

Algorithmus. Algorithmen sind geheim. Amazon hat über<br />

Big-Data-Anwendungen seine Kunden und Kundinnen<br />

schon so weit ausgeforscht, dass der Konzern, wie man bei<br />

Amazon intern sagt, «weiss, was du bestellen wirst, noch<br />

bevor du überhaupt daran denkst, etwas zu bestellen».<br />

Weil der Sog so mächtig ist, ist die Freiwilligkeit, die<br />

wir gerne in Anspruch nehmen, blosse Illusion. Aus Dave<br />

Eggers «Circle» wird unter dem Slogan «Leidenschaft, Partizipation,<br />

Transparenz» aus Freiwilligkeit Zwang, aus Indivudalität<br />

Konformität.<br />

<strong>Netz</strong>e haben scheinbar keine Hierarchie. Das ist anziehend.<br />

Tatsächlich herrscht im <strong>Netz</strong> die Hierarchie, welche<br />

die Konzerne installieren. Wir können sie nicht entschlüsseln.<br />

Wir erkennen aber: Sie unterscheidet nicht zwischen<br />

richtig und falsch, sinnvoll und sinnlos, wichtig oder<br />

unwichtig.<br />

Social-Media-<strong>Netz</strong>e machen aus uns den Rohstoff, mit<br />

dem sie arbeiten. In der Internetindustrie gilt der Spruch:<br />

Ist irgendetwas gratis, dann bist du die Ware. Misst man<br />

unseren Wert für Facebook an der Börsenkotierung des<br />

Konzerns, tragen jeder Schweizer und jede Schweizerin<br />

etwa 1000 Franken zu dessen Vermögen bei. Bei Google<br />

dürfte dieser Wert noch höher liegen.<br />

Schliesslich: Davon, dass die digitalen Konzerne den<br />

Kapitalismus per Uberisierung verschärfen, indem sie die<br />

Arbeit und die sozialen Beziehungen attackieren, ist an<br />

anderer Stelle die Rede: Siehe Manifest von <strong>syndicom</strong> zum<br />

digitalen Umbau, Seiten 24/25 dieses Heftes.<br />

Die Internetökonomie<br />

ist um ein zentrales<br />

Prinzip gebaut:<br />

Ist etwas gratis, dann<br />

bist du die Ware.<br />

Einspruch: Die Mächtigen fürchten das Internet<br />

Stimmt. Der (kurzlebige) politische Frühling in Ägypten<br />

wurde als «Internetrevolution» gefeiert. Oppositionsbewegungen<br />

überall auf der Welt nutzen die digitalen<br />

sozialen <strong>Netz</strong>werke. Unter der Maske von Fawkes drohen<br />

Anonymous-Hacker mit Vendetta. WikiLeaks und ähnliche<br />

<strong>Netz</strong>werke machen Reichen und Regierenden die<br />

Hölle heiss. Wahr ist: Einige Minister mussten wegen<br />

Enthüllungen im Web den Hut nehmen. Doch nachhaltig<br />

konnten <strong>Netz</strong>bewegungen den Gang der Dinge bisher<br />

nicht beeinflussen. Saint-Simons Traum bleibt Utopie.<br />

Eine wachsende Zahl von kritischen Köpfen sieht in<br />

der digitalen Vernetzung inzwischen eher die Gefahr, dass<br />

die Herrschaft einer Handvoll Konzerne über das Internet<br />

und seine Anwendungen wie das Web und die Social Media<br />

die Demokratie unterlaufen könnte.<br />

Lob der physischen Realität<br />

<strong>Netz</strong>e sind nützlich. Sie sind die bisher beste Form, uns<br />

ein Bild von der Welt zu machen. Zudem kann eine<br />

komplexe Welt mit komplexen Problemen, wie etwa dem<br />

Klimawandel, wohl nur mit ausgeklügelten <strong>Netz</strong>werkprozessen<br />

im Lot gehalten oder ins Lot gebracht werden.<br />

Sogar die schärfsten Kritiker erkennen das. Ihr besonderer<br />

Beitrag besteht darin, dass sie die Schleier über der<br />

physischen Realität der <strong>Netz</strong>e lüften. Bisher wurde viel<br />

über die Virtualität der <strong>Netz</strong>e gesprochen. Das Internet ist<br />

nicht virtuell. Die Beziehungen in den Social Media<br />

mögen teilweise virtuell sein, ihre Grundlage aber sind<br />

Kabel, Funkanlagen, Rechenzentren. Versteht man, dass<br />

materielle Kontrolle über diese <strong>Netz</strong>e ihren Inhalt (mit)<br />

bestimmt, gehen für eine <strong>Netz</strong>werkgewerkschaft<br />

Handlungsmöglichkeiten auf.<br />

Die <strong>Netz</strong>infrastruktur und die <strong>Netz</strong>hoheit, das macht<br />

die exorbitante Macht der US-Konzerne deutlich, müssen<br />

in Händen der öffentlichen Hand liegen oder dorthin<br />

zurückkehren. In den Vereinigten Staaten fordern Bürgergruppen<br />

die Verstaatlichung von Google. Unser Modell<br />

zielt eher auf einen digitalen öffentlichen Dienst, der<br />

Dienste wie Suchmaschinen und Big-Data-Lösungen<br />

anbietet. Und auf einen umfassenden Schutz unserer<br />

Daten.<br />

Nur wird dies allein nicht genügen. Wir werden das<br />

Ende von Facebook & Co. ausrufen und neue, endlich demokratische<br />

<strong>Netz</strong>e erfinden müssen.<br />

netzpolitik.org

14<br />

Dossier<br />

Das Web ist tot. Was kommt nun?<br />

Web 3.0 steht gegen Trinet.<br />

Das World Wide Web, das auf Vielfalt und<br />

Freiheit baute, gibt es seit 2014 nicht mehr.<br />

Schuld daran sind Google, Facebook, Amazon.<br />

Weshalb haben wir nichts bemerkt?<br />

Text: Marc Rezzonico<br />

Facebook und Google dominieren heute fast 70 % des<br />

Internetverkehrs. Nach einem spektakulären Wachstum<br />

im Onlinehandel ist nun auch Amazon zu diesen zwei Internetgiganten<br />

hinzugestossen.<br />

Wie konnte das geschehen? Nicht bei der Besucherzahl<br />

der Websites geschah die grosse Zäsur, nicht bei der<br />

Anzahl Internetnutzer oder bei den Schnittstellen der<br />

sozialen Medien. Sondern weiter in der Tiefe, bei den<br />

Leitungen, beim Datenverkehr und bei der Rollenverteilung<br />

zwischen den drei Konzerngiganten.<br />

Jedes der drei Unternehmen konzentrierte sich auf<br />

das, was es am besten konnte: «Social Media» bei<br />

Facebook, künstliche Intelligenz bei Google und<br />

Onlinehandel bei Amazon. Google hat seine Social-Media-Apps<br />

wie Google+ oder Google Waze aufgegeben,<br />

Facebook verzichtet auf Bing … Google und Facebook sind<br />

keine Konkurrenten, sondern Komplizen!<br />

Die 30 % des Web, die diese Unternehmen noch nicht<br />

beherrschen, werden schliesslich auch noch eingenommen<br />

werden. Und damit ist auch die Vielfalt des Web<br />

dahin, die zahlreichen Unternehmen Innovationen und<br />

Wachstum ermöglicht hatte: Webgemeinschaften konnten<br />

wachsen, und unabhängige Websites konnten fast<br />

überall einen Host finden. Die Webwirtschaft, wie man sie<br />

zu kennen glaubt, ist bedroht, weil die Webneutralität bedroht<br />

ist. Die <strong>Netz</strong>neutralität garantierte, dass alle Datenflüsse<br />

gleich behandelt wurden. Kurz vor Weihnachten<br />

wurde sie nun von der US-Regierung abgeschafft. Davon<br />

betroffen sind auch die Medien, unsere persönlichen Daten<br />

und die Politik.<br />

Die Ökonomie ist dabei entscheidend. In dieser neuen<br />

diskriminierenden Situation werden die Provider den<br />

Riesen Google, Facebook und Amazon schliesslich einen<br />

billigeren Zugang anbieten. In Portugal beispielsweise<br />

hat dies bereits begonnen. Dort überlässt man die Datenübertragung<br />

dem freien Spiel der Marktkräfte. Es werden<br />

Internetpakete für bestimmte Messaging-Dienste oder<br />

soziale <strong>Netz</strong>werke angeboten. Ein Internetabonnement<br />

ist dann günstiger, wenn man Gmail und Facebook<br />

benutzt und bei Amazon einkauft.<br />

So besteht für die kleinen Unternehmen kein grosses<br />

Interesse mehr daran, in eine eigene Website zu investieren.<br />

Stattdessen werden sie Facebook-Seiten benutzen.<br />

Kleine E-Commerce-Websites werden sich von Amazon<br />

aufkaufen lassen oder aufgeben. Google wird als Suchmaschine<br />

nicht mehr viel nützen, was seine Umstellung auf<br />

die künstliche Intelligenz erklärt. Es entsteht gerade ein<br />

<strong>Netz</strong>werk von drei <strong>Netz</strong>en für alle. Das Trinet.<br />

Doch auch das Web 3.0 existiert bereits<br />

Bei genauerem Hinsehen zeigt sich, dass längst ein paralleles<br />

Internet entstanden ist: das sogenannte Dark Web.<br />

Und das ist längst nicht alles. Verschiedenste Dienste und<br />

Plattformen arbeiten seit Jahren an weiteren, parallelen<br />

<strong>Netz</strong>werken, damit das Web wieder sicherer und weniger<br />

hierarchisch wird. Mittels neuer Technologien, eines<br />

neuen Wirtschaftsmodells und neuer Anwendungen<br />

versuchen sie, das Web wieder zu dezentralisieren und es<br />

so von der heutigen Kunden-/Server-Logik weg zum Web<br />

3.0 hin zu bewegen.<br />

Diese <strong>Netz</strong>e heissen IPFS, ZeroNet, Blockstack oder<br />

SAFE Network. Sie basieren auf Kryptowährung (Bitcoin),<br />

Kryptografie, Peer-to-Peer (P2P, BitTorrent) und Blockchains.<br />

Dank diesen neuen <strong>Netz</strong>werken werden die<br />

Nutzer ihre Daten wieder unter Kontrolle haben und<br />

deren Weitergabe neu definieren können.<br />

Dann wird man sich auf ein klar definiertes Wirtschaftsmodell<br />

stützen können, das beim ursprünglichen<br />

Web weitgehend fehlte. Dies hatte zur heutigen Werbeflut<br />

mit ihren Auswüchsen und Auswirkungen geführt.<br />

Schliesslich stellen immer mehr Akteure, darunter<br />

auch europäische Regierungen, die US-Dominanz bei der<br />

<strong>Netz</strong>regulierung infrage.<br />

Letztlich wird viel davon abhängen, ob wir das Diktat<br />

des Trinets von Google, Facebook, Amazon hinnehmen<br />

oder das Web 3.0 lernen. Sind wir bereit für den Wechsel<br />

der virtuellen Umgebung?<br />

netzpiloten.de/begriffsklarung-was-ist-das-web-30<br />

Akzeptieren wir die<br />

Diktatur des Trinet?<br />

Oder sind wir bereit<br />

für den Wechsel in<br />

das Web 3.0?

Dossier<br />

Demokratie braucht freie Medien<br />

Nein zur Initiative «No Billag»!<br />

15<br />

Den Meinungsmachern hinter der Initiative<br />

No Billag geht es nicht um die Abschaffung der<br />

Billag. Vielmehr wollen sie dem unabhängigen<br />

Radio und Fernsehen den Stecker ziehen.<br />

Text: Roland Kreuzer, Zentralsekretär Sektor Medien<br />

Die Rechtsbürgerlichen wollen mit No Billag den Service<br />

public in den Medien zerstören. Würde das Volk am<br />

4. März ihre Initiative annehmen, wäre dies das Ende für<br />

die SRG, aber auch für viele private Radio- und TV-Stationen.<br />

No Billag ist nicht ein Angriff auf die Firma, welche<br />

die Gebühren eintreibt, sondern eine Attacke auf die freie<br />

Meinungsäusserung.<br />

Die Existenz der SRG ist direkt abhängig von den Fernseh-<br />

und Radiogebühren, die drei Viertel zu den heutigen<br />

Einnahmen von 1,6 Milliarden Franken beitragen (ein<br />

Viertel sind Werbeeinnahmen). Wer hat ein Interesse daran,<br />

der SRG den Stecker zu ziehen? Finanzmächtige<br />

Gruppen, die über die notwendigen Geldmittel verfügen,<br />

um private Propagandasender aufzuziehen.<br />

Öffentliches Radio und Fernsehen gehört in Demokratien<br />

zu den grundversorgenden <strong>Netz</strong>en. Jetzt lässt der Initiativtext<br />

keine Zweifel an den Absichten der Initianten<br />

aufkommen. Neu soll gemäss Initiative No Billag in der<br />

Bundesverfassung im Artikel 93 stehen:<br />

• Der Bund versteigert regelmässig Konzessionen für<br />

Radio und Fernsehen.<br />

• Er subventioniert keine Radio- und Fernsehstationen.<br />

Er kann Zahlungen zur Ausstrahlung von dringlichen<br />

amtlichen Mitteilungen tätigen.<br />

• Der Bund oder durch ihn beauftragte Dritte dürfen<br />

keine Empfangsgebühren erheben.<br />

Auf Deutsch: Nur wer richtig viel Geld hat und am meisten<br />

zahlt, darf in Zukunft senden. Gestrichen werden soll aus<br />

der Bundesverfassung dafür ein entscheidender Satz: «Radio<br />

und Fernsehen tragen zur Bildung und kulturellen<br />

Entfaltung, zur freien Meinungsbildung und zur Unterhaltung<br />

bei. Sie berücksichtigen die Besonderheiten des<br />

Landes und die Bedürfnisse der Kantone. Sie<br />

stellen die Ereignisse sachgerecht dar und bringen die<br />

Vielfalt der Ansichten angemessen zum Ausdruck.»<br />

Grosse Verlagskonzerne aber behandeln Information<br />

zunehmend als Ware, die möglichst viel Geld in die<br />

eigenen Taschen spülen soll: Tamedia ersetzt seine zwölf<br />

Redaktionen durch je eine Einheitsredaktion in der<br />

Deutsch- und der Westschweiz. NZZ und AZ Medien<br />

ziehen nach und geben ihren Regionalzeitungen einen gemeinsamen<br />

Einheitsmantel.<br />

Die Verblocherung der Information<br />

Christoph Blocher hat die Macht der Medien für<br />

seine politischen Zwecke längst erkannt und dehnt sein<br />

Medienimperium laufend aus: Zu «Weltwoche» und<br />

«Basler Zeitung» kaperte er letztes Jahr Dutzende von lokalen<br />

Gratiszeitungen, und nun streckt er seine Finger<br />

nach der mächtigen «Südostschweiz» aus.<br />

No Billag würde<br />

13 500 Jobs zerstören.<br />

Für SVP-Blocher<br />

und den Profit der<br />

Medienbarone.

16 Dossier<br />

Das ist brandgefährlich für das Land: Entscheiden künftig<br />

Milliardäre und profithungrige Aktionäre darüber,<br />

welche Infomationen wir bekommen sollen (und in<br />

welcher Form), sind die Auseinandersetzung mit<br />

gesellschaftsrelevanten Themen aus verschiedenen<br />

Sichtweisen und die Meinungsvielfalt in Gefahr. Es<br />

drohen eine weitere Verarmung der Medienlandschaft,<br />

ein Einheitsbrei und die «Berlusconisierung» respektive<br />

«Verblocherung» der öffentlichen Diskussion.<br />

In den vergangenen Jahren wurde schon deutlich,<br />

wohin das führt: Sachgerechte Darstellung, Vielfalt,<br />

kulturelle Entfaltung, wie sie heute als Auftrag für Radio<br />

und Fernsehen in der Bundesverfassung stehen, interessieren<br />

dabei nicht mehr.<br />

Der Service public in den Medien ist uns auch künftig<br />

1 Franken pro Tag wert<br />

Ohne Gebühren stehen 6000 Stellen bei der SRG auf dem<br />

Spiel. Insgesamt gehen die Mediengewerkschaften vom<br />

Verlust von bis zu 13 500 Arbeitsplätzen im Medienbereich<br />

aus, wenn No Billag Zustimmung fände. Denn auch<br />

viele regionale private Radio- und Fernsehstationen,<br />

Radiostationen in Berggebieten und nicht kommerzielle<br />

Alternativradios wie Rabe und Lora überleben nur<br />

dank ihres (kleinen) Anteils an den Gebührengeldern.<br />

Die No-Billag-Befürworter verbreiten eine Stimmung,<br />

die den Egoismus zum Mass aller Dinge erklärt und die<br />

Werte der Schweiz ablehnt. Motto: Wer Filme und Serien<br />

über Netflix oder Teleclub, Sport bei Sky, Musik über<br />

Bezahlkanäle hört und schaut – oder am liebsten sein<br />

eigenes Kulturangebot gratis herunterlädt –, soll nicht für<br />

ein Vollprogramm der SRG bezahlen müssen. Jede und<br />

jeder soll nur für den eigenen privaten Medienkonsum<br />

bezahlen!<br />

Wen kümmert es, dass diese Kommerzkanäle kaum<br />

Information bieten, schon gar nicht für ein viersprachiges<br />

Land wie die Schweiz. Minderheiten – kulturelle und<br />

sprachliche Minderheiten, Volksmusikfreunde etc. –<br />

haben in diesem Denken keinen Platz.<br />

Wer rechnen kann, weiss aber, dass die Abos der Pay<br />

TVs allein für die verschiedenen Mainstream-Sportangebote<br />

wie Champions League, Fussball-WM, Olympische<br />

Spiele, Skirennen etc. ohne Service-public-Angebot<br />

immens viel mehr kosten würden als die SRG. Darum geht<br />

es den Anti-SRG-Initianten ja gerade: Ohne SRG können<br />

sie die TV-Zuschauerinnen und -Zuschauer erst richtig<br />

schröpfen.<br />

Weil wir nicht wollen,<br />

dass uns Aktionäre<br />

und Reaktionäre ihr<br />

Programm aufzwingen,<br />

sagen wir am 4. März<br />

souverän Nein!<br />

die Diskussion über das Programm können wir nur führen,<br />

wenn die SRG als starkes öffentliches Medienunternehmen<br />

weiterbesteht. <strong>Im</strong> Blocher-TV sind wir Bürgerinnen<br />

und Bürger nicht gefragt. Da kommt nur einer zu<br />

Wort.<br />

Das Recht auf umfassende Information ist ein Grundrecht,<br />

das nur durch einen starken Service public in den<br />

Medien garantiert werden kann. Unabhängige Medien,<br />

die nicht privaten Interessen gehorchen müssen, sind<br />

entscheidend für die Meinungsbildung und das Funktionieren<br />

einer Demokratie. Dass dies so bleibt, dafür sorgen<br />

wir an der Urne.<br />

sgb.ch/aktuell/nein-zu-no-billag/<br />

madeinswitzerland.media/de/<br />

savethemedia.ch<br />

sendeschluss-nein.ch<br />

Die Diskussion über die Programme ist nur mit dem<br />

öffentlichen Fernsehen möglich<br />

Natürlich haben wir uns alle schon geärgert über<br />

manche Fernsehsendung oder die Ignoranz des Fernsehens<br />

gegenüber unseren Anliegen. Die SRG gehört aber<br />

der gesamten Bevölkerung. Darum kann öffentlich über<br />

den Programmauftrag diskutiert und gestritten werden.<br />

<strong>Im</strong> Blocher- oder Tagi-TV entscheiden allein die Bosse.<br />

Für <strong>syndicom</strong> als Gewerkschaft, als Teil der Zivilgesellschaft<br />

und als Organisation der Medienschaffenden ist<br />

die Programmdiskussion wichtig.<br />

Doch über das Programm stimmen wir am 4. März<br />

nicht ab. Wer der Initiative No Billag zustimmt, um die<br />

SRG zu strafen, schiesst sich in den eigenen Fuss: Denn

Dossier<br />

SRG: 65 Jahre Flimmern<br />

für die Schweiz<br />

17<br />

Das Schweizer Fernsehen stand von Anfang<br />

an für den nationalen Zusammenhalt.<br />

Und auch Kritik musste es früh einstecken<br />

– von rechts wie von links.<br />

Text: Stefan Boss<br />

Fernsehen in den 1950er-Jahren, wie geht das? Zum<br />

Beispiel so: Eine Schar von Leuten sitzt in einem Wirtshaus<br />

und schaut sich auf einer kleinen Flimmerkiste<br />

einen Schwank einer Schauspieltruppe an. Der erste<br />

regelmässige Testbetrieb des neuen Mediums begann vor<br />

65 Jahren in Zürich. Pro Tag wurde jeweils eine Stunde gesendet,<br />

an fünf Wochentagen.<br />

Kurz danach starteten Tests in der Westschweiz.<br />

Fernsehstudios wurden ab 1960 in Zürich, Genf und<br />

Lugano eingerichtet – drei Amtssprachen waren somit<br />

vertreten. «Die ‹Tagesschau› wurde anfänglich auf<br />

Deutsch, Französisch und Italienisch zu den gleichen<br />

Themen in Zürich produziert», erzählt die Historikerin<br />

Ursula Ganz-Blättler von der Uni St. Gallen. Der Zweck des<br />

Fernsehens war, den nationalen Zusammenhalt zu fördern.<br />

Er steht dank starker regionaler Berichtserstattung<br />

bis heute im Zentrum.<br />

Neben dem Zusammenhalt war in der Pionierzeit auch<br />

die internationale Zusammenarbeit wichtig. Die SRG setzte<br />

sich ein für die Eurovision, die Organisation für internationalen<br />

Programmaustausch. Ein Meilenstein für die<br />

internationale Fernsehübertragung war die Fussball-Weltmeisterschaft<br />

von 1954 in der Schweiz. In einem berauschenden<br />

Finalspiel schlug Deutschland im Berner Wankdorf<br />

damals Ungarn 3:2, es war «das Wunder von Bern».<br />

Zunächst waren Fernsehapparate teuer und deshalb<br />

vorwiegend in Gaststuben anzutreffen. «Die Wirte hofften,<br />

dadurch mehr Publikum anzulocken», sagt Ganz-Blättler,<br />

die im Historischen Lexikon der Schweiz den Eintrag<br />

zum Fernsehen verfasst hat. <strong>Im</strong> Jahr 1959 gab es dann bereits<br />

50 000 Konzessionen, 1968 überschritt die Zahl die<br />

Millionengrenze. <strong>Im</strong> gleichen Jahr bekam das Fernsehen<br />

Farbe. Heute umfasst sein Leistungsauftrag programmliche<br />

Vielfalt und föderalistischen Ausgleich.<br />

Für die rechten Parteien schafft das öffentliche Fernsehen<br />

zu viel gesellschaftliche Transparenz<br />

Doch von Anfang an gab es auch Kritik am Fernsehen. Radiomacher<br />

fürchteten die Konkurrenz. Zeitungsverleger<br />

und Annoncenagenturen wollten das Abfliessen von Werbegeldern<br />

verhindern. Sie erreichten, dass das Fernsehen<br />

bis 1965 gänzlich werbefrei blieb. Sonntags- und Unterbrecherwerbung<br />

wurde erst zu Beginn der 1990er-Jahre<br />

zugelassen, als die SRG ihre monopolähnliche Stellung<br />

verlor. In den 1970er-Jahren kritisierte die SVP erstmals,<br />

das Fernsehen stehe politisch links («Hofer»-Club). Das<br />

war wohl eine enge Sicht, denn auch linke und kulturkritische<br />

Kreise übten immer wieder Kritik am Fernsehen.<br />

Mit «No Billag» will die Rechte der SRG den Stecker<br />

ziehen. Man kann nur hoffen, dass die Abstimmung vom<br />

4. März die Geschichte des unabhängigen Schweizer Fernsehens<br />

und Radios nicht abrupt beendet.<br />

hls-dhs-dss.ch/textes/d/D10986.php<br />

no-culture.ch<br />

«Mit No Billag würden<br />

wir auf ein GA für<br />

Information, Unterhaltung,<br />

Sport, Musik<br />

und Kultur in allen<br />

vier Landessprachen<br />

verzichten.» Franz Hohler<br />

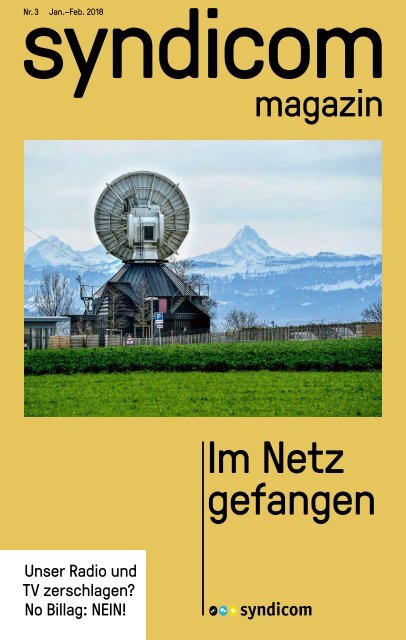

Fotostrecke<br />

Die Bilder in diesem Themendossier stammen vom Berner<br />

Fotografen Peter Mosimann. Mosimann ist ein vielgereister<br />

Meister seines Fachs. Er hat die sichtbaren Zeichen unserer<br />

Vernetzung ein<strong>gefangen</strong>: eine Abhörstation auf Seite 1. Eine<br />

Handyantenne unter einem Autobahnviadukt (Seiten 8 und<br />

9). Strommasten, einen Eisenbahntunnel und die<br />

Verkehrsführung am Wandorf für die Seite 11. Auf 12 die<br />

Energiezentrale Bern. Von dort stammt auch der Stoppschalter<br />

Seite 17. Swisscom verarbeitet ihre Daten in einer<br />

Hochsicherheitsanlage (Seite 14). Das Schweizer Fernsehen<br />

in konzentrierter Produktion zeigt das Bild auf Seite 15, und<br />

auf Seite 16 laufen SRG-Kabel heiss.<br />

Manche, die sich auf Social Media tummeln, haben aus dem<br />

Blick verloren, dass <strong>Netz</strong>e nicht virtuell sind, sondern zuerst<br />

eine aufwendige materielle Infrastruktur. Das Leben 2018 ist<br />

in eine Vielzahl von <strong>Netz</strong>werken eingebunden, die immer<br />

enger zusammenspielen.<br />

petermosimann.ch (Seite mit ihren zahlreichen starken<br />

Reportagebildern)

18<br />

Eine bessere<br />

Arbeitswelt<br />

Wem gehört der neue<br />

Aufschwung?<br />

Den Arbeitenden! Das<br />

ist ökonomisch und<br />

politisch elementar.<br />

<strong>Im</strong> Jahr 10 der grossen Krise hat in<br />

einigen Ländern der Aufschwung eingesetzt.<br />

Sogar in der Schweiz, trotz der<br />

katastrophalen Politik der Nationalbank,<br />

die uns 150 000 Jobs gekostet<br />

hat. 2018, vermutet der SGB, wird die<br />

Wirtschaft um 2,5 Prozent wachsen.<br />

Zeit also, um über die Verteilung<br />

des Wachstums zu sprechen. Denn für<br />

die Krise haben vor allem jene bezahlt,<br />

die von ihrem Lohn leben. Mit Arbeitslosigkeit.<br />

Mit Unterbeschäftigung und<br />

Prekarisierung. Mit sinkenden Renten.<br />

Und stagnierender Kaufkraft.<br />

Die Ungleichheit hat scharf zugenommen.<br />

Ungleiche Gesellschaften<br />

vernichten Lebenschancen, sind weniger<br />

innovativ, zudem krimineller<br />

und kränker.<br />

Jetzt ist es an uns, soziale Fortschritte<br />

durchzusetzen. Der Aufschwung<br />

muss dafür genutzt werden,<br />

die Arbeitszeiten zu verringern. Heute<br />

arbeiten wir eine halbe Woche länger<br />

als 2013. Die AHV wollen wir stärken,<br />

denn die 2. Säule taumelt. Wir müssen<br />

den Sparwahn beim Service public<br />

stoppen und Ausgleich für die teuren<br />

Kassenprämien schaffen. Und klar ist<br />

ohnehin: Die Lohnuterschiede zwischen<br />

Mann und Frau müssen weg!<br />

Die Wirtschaft brummt wieder. Jetzt braucht es bessere Löhne und kürzere Arbeitszeiten. (© chuttersnap)<br />

sgb: goo.gl/9L8bZw<br />

Jura: 4000 für<br />

sichere Busse und gute<br />

Chauffeurlöhne<br />

Das Paket, das die <strong>syndicom</strong> und der<br />

SEV kurz vor Weihnachten der jurassischen<br />

Regierung in Delémont übergaben,<br />

hatte es in sich: 4000 Bürgerinnen<br />

und Bürger forderten per<br />

Unterschrift, die Neu-Ausschreibung<br />

von Buslinien mit Auflagen zum<br />

Schutz der Arbeits bedingungen zu<br />

verbinden.<br />

Vor allem die branchenüblichen<br />

Löhne und Arbeitszeiten seien einzuhalten.<br />

Wer für den öffentlichen<br />

Verkehr Busse betreibe, solle einem<br />

Gesamtarbeitsvertrag unterschreiben,<br />

verlangen Gewerkschaften und<br />

Petitionäre. <strong>Im</strong>mer mehr Kantone<br />

schreiben ihre Verkehrslinien aus,<br />

weil sie sich Einsparungen erhoffen.<br />

Gehen die Konzessionen von PostAuto<br />

und Jurassischer Bahn an private<br />

Unternehmen über, könnten Jobs und<br />

Sicherheit gefährdet sein: Bei<br />

steigenden Fahrzeiten pro Tag etwa<br />

wächst die Gefahr der Überlastung.<br />

Link goo.gl/1LJmY2

«Die Flut der gesammelten Daten bringt die Logistik an ihre<br />

Grenzen und gefährdet den Zugang zu Diensten.» Matteo Antonini<br />

19<br />

In der Logistik wird<br />

die Teilung der<br />

Gesellschaft deutlich.<br />

Logistik ist die Antwort auf die<br />

Probleme Versorgung und Zugang.<br />

Sie basiert auf <strong>Netz</strong>werken und digitalen<br />

Daten. Seit einigen Jahren findet<br />

dort ein Paradigmenwechsel statt. Die<br />

Flut der Daten, die im Rahmen der<br />

Digitalisierung gesammelt werden,<br />

stellt eine wachsende Herausforderung<br />

für das Logistiknetz dar. Etwa bei<br />

der Lieferung. Wir können uns den<br />

Produkten, die uns ständig angeboten<br />

werden, nicht mehr entziehen. Und es<br />

entstehen laufend neue, immer<br />

stärker auf einzelne Kundinnen und<br />

Kunden zugeschnittene Produkte.<br />

Will das Vertriebs- und Verteilnetz<br />

diese Nachfrage befriedigen, gerät es<br />

unter Druck. Die Arbeitsbedingungen<br />

verschlechtern sich weltweit, die<br />

Prekarisierung nimmt zu. Häufig wird<br />

der Wettbewerb über den Preis und<br />

nicht über die Qualität geführt. Dabei<br />

machen die Kosten auf dem «letzten<br />

Kilometer» des <strong>Netz</strong>werks 50 Prozent<br />

des Endpreises aus. Das ist nicht nur<br />

bei der Paketzustellung so, sondern<br />

auch im Datennetz.<br />

Auch der Zugang zu Diensten ist<br />

nicht mehr gesichert. Der kürzliche<br />

US-Entscheid, die <strong>Netz</strong>neutralität zu<br />

kippen, folgt dem bekannten Muster<br />

der Privatisierungen des Service public<br />

bei Diensten wie Wasser, Bildung,<br />

Gesundheit, Strom. Die Gefahr einer<br />

Mehrklassengesellschaft beunruhigt<br />

uns zunehmend.<br />

Matteo Antonini ist Leiter des Sektors Logistik und<br />

Mitglied der <strong>syndicom</strong>-Geschäftsleitung<br />

Gewerkschaftliche Allianz gegen<br />

Dumping durch Auslagerungen<br />

Digitales Logistikdesign lässt alle Missbräuche zu. Aufträge in<br />

Spitzenzeiten an Subunternehmen auszulagern, ist nicht neu.<br />

Doch die Ausnahme wird immer mehr zum System, um die<br />

Arbeitsbedingungen zu drücken. Mit Fairlog halten wir dagegen.<br />

Tatort Genf: Ein Transportunternehmen<br />

teilt seinem Festangestellten<br />

jeweils am Morgen mit, ob und wie viel<br />

er zu tun hat – klassische Arbeit auf<br />

Abruf. Dafür erhält der Mann 20 Franken<br />

die Stunde. Daneben arbeitet er<br />

auch noch für andere Arbeitgeber. Als<br />

er deshalb einmal anderweitig<br />

verplant ist, wird er fristlos entlassen.<br />

Tatort Zürich: Ein Zentrumsleiter von<br />

PostLogistics hält die Personalressourcen<br />

bewusst knapp. Ihm ist<br />

erlaubt, Touren auszulagern, um<br />

Auftragsspitzen zu brechen. Hier aber<br />

wird das missbraucht. Die Unterkapazität<br />

wird gezielt herbeigeführt, um<br />

möglichst viel an andere Unternehmen<br />

auszulagern.<br />

Tatort Ostschweiz: <strong>Im</strong> Arbeitsvertrag<br />

eines Paketboten steht: «Der<br />

Arbeitnehmer verpflichtet sich,<br />

diejenige Arbeitszeit aufzuwenden,<br />

die zur erfolgreichen Erledigung der<br />

Aufgaben erforderlich ist.» Mit anderen<br />

Worten: unbegrenzte Arbeitszeit.<br />

In all diese Fälle sind Subunternehmen<br />

von grossen Transportfirmen<br />

involviert. Sie erledigen die Arbeit oft<br />

nicht mehr selbst, sondern kümmern<br />

sich nur noch um Generierung und<br />

Organisation der Aufträge.<br />

Ein Phänomen der Digitalisierung<br />

Diese Praxis wird Logistikdesign<br />

genannt. Dass ein Paket von A nach B<br />

kommt, und das möglichst effizient<br />

koordiniert mit anderen Lieferungen<br />

von verschiedenen Auftraggebern,<br />

darin liegt die Kunst des Logistikdesigns.<br />

In diesem Bereichen werden<br />

hohe Gewinnmargen generiert. Die<br />

Erledigung der Knochenarbeit überlässt<br />

man Dutzenden von Subunternehmen.<br />

Diese drücken gegenseitig<br />

die Preise derart, dass die Arbeitsbedingungen<br />

der Belegschaft massiv leiden.<br />

Erst die Digitalisierung erlaubt<br />

es, ein derart atomisiertes Konstrukt<br />

überhaupt koordinieren zu können.<br />

Diese Zersplitterung der Wertschöpfungskette<br />

fordert die Gewerkschaft<br />

massiv. Deshalb hat <strong>syndicom</strong><br />

mit den Gewerkschaften Unia und<br />

SEV den Verein Fairlog gegründet. Mit<br />

dieser Allianz wollen wir die Logistik<br />

und den Strassentransport in seiner<br />

ganzen Breite umfassen und endlich<br />

sozialpartnerschaftlich regulieren.<br />

(David Roth)<br />

Gegen Hektik und Auslagerungen: Die Logistik muss wieder fairere Arbeit schaffen (© Peter Leuenberger)<br />

<strong>syndicom</strong>.ch/branchen/logistik/fiarlog/

20 Arbeitswelt<br />

«Sie wollen uns Lektionen in Qualität erteilen. Dabei sind es<br />

ihre Restrukturierungen, die der Qualität schaden.» Antoine Grosjean<br />

Redaktionen in der Romandie<br />

machen Front gegen Tamedia<br />

Mit Stellenabbau, Schliessungen und Einheitsredaktionen will<br />

der Zürcher Grosskonzern Tamedia noch mehr Profit einfahren.<br />

Zum Schaden der Meinungsvielfalt. Jetzt sagen die Journalistinnen<br />

und Journalisten von fünf Blättern: Genug!<br />

Am 15. Dezember gingen in Lausanne<br />

fünf Westschweizer Redaktionen auf<br />

die Strasse, um zusammen mit <strong>syndicom</strong><br />

und impressum gegen ihren<br />

Arbeitgeber Tamedia zu protestieren.<br />

Die Forderungen der Personalvertretungen<br />

von «Le Matin», «Le Matin<br />

Dimanche», «Femina», «24 heures»<br />

und «La Tribune de Genève»: «Le Matin»<br />

soll weiterhin gedruckt werden<br />

und nicht nur als Digital-Ausgabe<br />

erscheinen. Für Kündigungen aus<br />

wirtschaftlichen Gründen soll ein<br />

zweijähriges Moratorium gelten. Und<br />

die Rentabilitätsvorgaben sollen<br />

gesenkt werden. Schliesslich habe<br />

Tamedia den Reingewinn im ersten<br />

Halbjahr 2017 um 37,1% steigern können.<br />

Weiter verlangen die Journalisten,<br />

dass Verhandlungen über die<br />

Reorganisation der Arbeit eröffnet<br />

werden.<br />

Ständige Angst um den Arbeitsplatz,<br />

inhaltliche Ausdünnung der<br />

Zeitungen und Übernahmeversuche –<br />

die Journalisten haben genug und<br />

setzen sich zur Wehr. Bei «Le Matin<br />

Dimanche», «Le Matin» und «La Tribune<br />

de Genève» (TG) boykottierten sie<br />

die «Qualitätssitzungen», die in Anwesenheit<br />

von Tamedia-Verwaltungsratspräsident<br />

Pietro Supino stattfinden<br />

Hartes Wort gegen brutale Realittät (© Sancey, Archiv)<br />

sollten. «Dass uns die Geschäftsleitung<br />

Unterricht in Qualität erteilen<br />

wollte, wo es doch gerade ihre Restrukturierungen<br />

sind, die der Qualität<br />

schaden – das hat uns extrem verärgert»,<br />

sagt Antoine Grosjean, Mitglied<br />

der Redaktoren-Vereinigung der TG.<br />

Ursache für die allgemeine Verdrossenheit<br />

ist die lange Reihe von Restrukturierungen,<br />

welche die Journalistinnen<br />

und Journalisten von<br />

Tamedia in der Romandie und auch in<br />

der Deutschschweiz über sich ergehen<br />

lassen mussten. Die Zürcher Mediengruppe<br />

hingegen hält die Massnahmen<br />

wirtschaftlich für nötig. 2016<br />

wurden bei der TG sechs Stellen gestrichen.<br />

Ende August 2017 kündigte<br />

Tamedia die Fusion von «Le Matin»<br />

und «20 Minutes» an: Neun Arbeitsplätze<br />

wurden abgebaut, sechs davon<br />

durch Entlassungen. Gleichzeitig wurde<br />

bekannt, dass verschiedene Ressorts<br />

der TG und von «24 heures»<br />

zusammengelegt werden. Das Ziel: In<br />

Zürich und in Lausanne sollen zwei<br />

Mantelredaktionen geschaffen werden.<br />

In Genf und Bern sorgte dies für<br />

Unmut bei Parlamentariern, die sich<br />

um die Stellung ihres Kantons in der<br />

Medienlandschaft sorgten.<br />

Der Demonstrationszug vom<br />

15. Dezember, an dem rund 120 Personen<br />

teilnahmen, blieb aber ohne<br />

Wirkung. In einer internen Abstimmung<br />

beschlossen die Journalisten<br />

deshalb mit sehr grosser Mehrheit ein<br />

Misstrauensvotum gegen Serge<br />

Reymond, den Leiter von Tamedia<br />

Westschweiz. Am 22. Dezember reiste<br />

eine Delegation für ein Gespräch mit<br />

dem Vorsitzenden der Tamedia-<br />

Geschäftsleitung, Christoph Tonini,<br />

und Pietro Supino nach Zürich.<br />

«Unserer Ansicht nach hatten die vorgeschlagenen<br />

Sitzungen mit Reymond<br />

nichts anderes zum Ziel, als Zeit zu<br />

gewinnen, damit der Umsetzung<br />

nichts im Wege steht», sagt Antoine<br />

Grosjean. «Wir hoffen, dass die Tamedia-Direktion<br />

konkrete Antworten auf<br />

unsere Forderungen hat. Wir sind fest<br />

entschlossen, nicht locker zu lassen.»<br />

(Dominique Hartmann)<br />

Post Scriptum (Red): Tamedia hat das<br />

Misstrauensvotum ignoriert.<br />

goo.gl/xVzLdf<br />

<strong>syndicom</strong>.ch/branchen/presse<br />

Wir stehen auf, weil<br />

die freie Information<br />

auf dem Spiel steht<br />

Die Hiobsbotschaften kommen<br />

Schlag auf Schlag: Tamedia verpasst<br />

seinen zwölf Tageszeitungen je eine<br />

Zentralredaktion in Zürich und<br />

Lausanne – klarer Abbau journalistischer<br />

Vielfalt und vieler Stellen. Der<br />

Depeschen-Agentur SDA drohen die<br />

Verleger mit Ressourcenentzug – sie<br />

greifen die Grundversorgung mit<br />

verlässlichen Informationen an.<br />

Ringier schliesst die traditionsreiche<br />

Druckerei in Adligenswil – damit<br />

vernichtet der Konzern mehr als 150<br />

Stellen und befeuert die Monopolisierung<br />

im Zeitungsdruck. Die AZ Medien<br />

fusionieren mit den Regionaltiteln<br />

der NZZ-Gruppe – damit überziehen<br />

sie das Mittelland mit einem Mantelsystem,<br />

das den LeserInnen von<br />

St. Gallen über Luzern bis Basel die<br />

selben Inhalte beschert. Wir GewerkschafterInnen<br />

haben 2018 viel zu tun!<br />

Gleichzeitig blasen die Rechtsnationalen<br />

mit der Abschaffung der Radiound<br />

Fernsehabgabe zum Angriff auf<br />

die publizistisch vergleichsweise<br />

unabhängige SRG. «Cui bono» fragten<br />

die schlauen Römer, wem nützt das alles?<br />

Jenen Milliardären, die Medien<br />

billig zusammenkaufen, um ihr politisches<br />

Programm noch besser unters<br />

«Volch» zu bringen. Wem schadet es?<br />

Uns allen, die wir eine offene, gerechte,<br />

demokratische Schweiz wollen. Da<br />

gibt es nur eines: Ein klares NEIN zur<br />

No-Billag-Initiative!<br />

Stephanie Vonarburg leitet die Branche Presse<br />

und elektronische Medien und ist Mitglied der GL.

Korrekte Löhne und Arbeitszeiten sind im digitalen Brutalo-<br />

Kapitalismus von Amazon, Zalando & Co. nicht vorgesehen.<br />

21<br />

No Billag ist Gift<br />

für Menschen<br />

mit Behinderung<br />

Die No-Billag-Initiative trifft uns alle,<br />

aber Migrantinnen und Migranten sowie<br />

Menschen mit einer Behinderung<br />

besonders stark.<br />

Bei Annahme der Initiative muss<br />

nicht nur die SRG den Betrieb einstellen,<br />

auch den neun nicht kommerziellen<br />

Radios wie LoRa und RaBe droht<br />

das Aus. Deren mehr- und fremdsprachigen<br />

Sendungen sind hoch integrativ.<br />

Zu diesem Schluss kommt eine<br />

Studie des Bundesamts für Kommunikation:<br />

Sie informieren Migranten<br />

und Migrantinnen über das Leben in<br />

der Schweiz, sodass diese sich besser<br />

zurechtfinden können. Und die Inhalte<br />

sind ausgesprochen vielfältig, denn<br />

häufig werden sie von den Betroffenen<br />

selbst gemacht. Einen besonderen<br />

Beitrag zur Solidarität mit gesellschaftlichen<br />

Minderheiten leistet<br />

auch die SRG – in allen vier Landessprachen.<br />

Für Menschen mit Hörbehinderungen<br />

sind die meisten TV-Programme<br />

in den Hauptsendezeiten mit<br />

Untertiteln versehen, weitere mit Gebärdensprache.<br />

Für Menschen mit<br />

Sehbehinderungen stehen viele Sendungen<br />

als Hörversion zur Verfügung.<br />

Die Website von SRF ist barrierefrei.<br />

Diese Dienstleistungen des Service<br />

public wurden mit Behindertenverbänden<br />

kontinuierlich ausgebaut.<br />

Auch aus diesen Gründen: NEIN<br />

zur No-Billag-Initiative!<br />