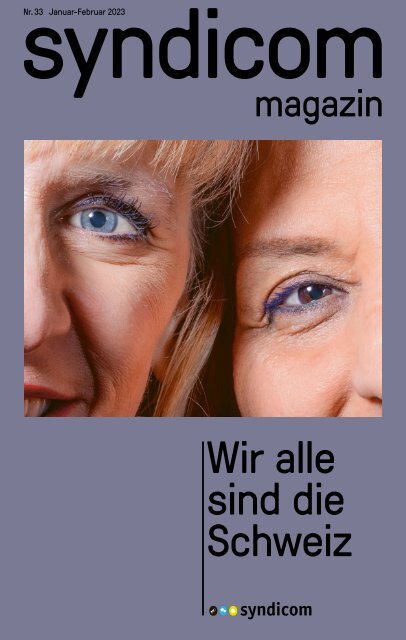

syndicom magazin Nr. 33

Das syndicom-Magazin bietet Informationen aus Gewerkschaft und Politik: Die Zeitschrift beleuchtet Hintergründe, ordnet ein und hat auch Platz für Kultur und Unterhaltendes. Das Magazin pflegt den Dialog über Social Media und informiert über die wichtigsten Dienstleistungen, Veranstaltungen und Bildungsangebote der Gewerkschaft und nahestehender Organisationen.

Das syndicom-Magazin bietet Informationen aus Gewerkschaft und Politik: Die Zeitschrift beleuchtet Hintergründe, ordnet ein und hat auch Platz für Kultur und Unterhaltendes. Das Magazin pflegt den Dialog über Social Media und informiert über die wichtigsten Dienstleistungen, Veranstaltungen und Bildungsangebote der Gewerkschaft und nahestehender Organisationen.

- Keine Tags gefunden...

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

<strong>syndicom</strong><br />

<strong>Nr</strong>. <strong>33</strong> Januar-Februar 2023<br />

<strong>magazin</strong><br />

Wir alle<br />

sind die<br />

Schweiz

Anzeige<br />

Klimafreundliche<br />

Banken?<br />

Ja, das geht.<br />

Wir haben Träume.<br />

Und verwirklichen sie.<br />

Jetzt aktiv werden.<br />

#dreampeace

Inhalt<br />

4 Kurz und bündig<br />

5 Gastautorin<br />

6 Dossier:<br />

Arbeit und Migration<br />

14 Bessere Arbeitswelt<br />

18 Politik<br />

20 Die andere Seite<br />

21 Recht so!<br />

22 Freizeit<br />

24 Bisch im Bild<br />

26 Aus dem Leben von ...<br />

27 Kreuzworträtsel<br />

Liebe Leserinnen und Leser<br />

Und was arbeitest du?<br />

Das ist eine der ersten Fragen, die man häufig<br />

auf Partys, bei einem Abendessen oder in einer<br />

Bar hört, wenn man sich vorstellt. Die Arbeit<br />

charakterisiert uns und steckt uns in eine<br />

Schublade.<br />

Unsere Arbeit prägt auch den Kreis unserer<br />

Bekannten und Freund:innen. Die Arbeit bietet<br />

ein hervorragendes Mittel zur Integration.<br />

Am Arbeitsplatz lernt man die Gepflogenheiten<br />

und das Zusammenleben einer Gesellschaft. Im<br />

Idealfall verwirklicht man sich und fühlt sich als<br />

Teil der Gemeinschaft, mit Kolleg:innen, die<br />

auch an einer anderen Kultur interessiert sind.<br />

Der Arbeitsplatz ist auch der einzige Ort, an<br />

dem ausländische Arbeitnehmende eine Stimme<br />

haben. Sonst vom Stimmrecht ausgeschlossen,<br />

können sie sich in Personalkommissionen und<br />

Gewerkschaften für ihre Rechte und die Rechte<br />

ihrer Kolleg:innen einsetzen und für sie kämpfen.<br />

Kurzum: Politik machen. Inklusion und Partizipation<br />

beginnen genau hier, am Arbeitsplatz.<br />

Deshalb unterstützt <strong>syndicom</strong> ausländische<br />

Arbeitnehmende durch Interessengruppen.<br />

Dies zeigen die Erfolgsgeschichten von Augustin<br />

Mukamba, einem Angestellten der Schweizerischen<br />

Post (Seite 8), und dem kurdischen Journalisten<br />

Rüstü Demirkaya (Seite 12), die in dieser<br />

Ausgabe zum Thema Migration, Arbeit und<br />

Gewerkschaften erzählt werden.<br />

Gute Lektüre!<br />

6<br />

18<br />

20<br />

Patrizia Mordini, Leiterin Gleichstellung und<br />

Mitglied der Geschäftsleitung bei <strong>syndicom</strong>

4 Kurz und<br />

bündig<br />

Kompromiss bei Payot-Buchläden \ Wertlose Rentenzuschläge<br />

dank AHV21 \ Lohnpetition an die Post \ Mehr Geld in den Callcentern \<br />

Aktionen für mehr Lohn bei PostAuto \ Christian Tirefort verstorben \<br />

Post-GAV verlängert<br />

Schutz für Personal von Payot<br />

Payot, die Buchladenkette in der Westschweiz,<br />

steckt in finanziellen Schwierigkeiten<br />

und droht mit massiven<br />

Kürzungen. Durch den ausgehandelten<br />

Kompromiss können Entlassungen vermieden<br />

und weitere Verschlechterungen<br />

verhindert oder zeitlich begrenzt werden.<br />

Die Mitarbeitenden haben mit<br />

80,9 % zugestimmt (Beteiligung: 81,6 %).<br />

<strong>syndicom</strong> und Unia unterzeichneten die<br />

Vereinbarung, kritisierten jedoch, dass<br />

weder Peko noch Gewerkschaften in das<br />

Stimmverfahren einbezogen waren.<br />

Neuer Hohn bei AHV21<br />

Mit der AHV21-Reform wurde versprochen,<br />

dass Frauen, die von der Anhebung<br />

ihres Rentenalters betroffen sind,<br />

Rentenzuschläge erhalten würden. Aber<br />

jetzt hat der Bundesrat ein technisches<br />

Schlupfloch gefunden. Folge: Wenn die<br />

Inflation unverändert bleibt, sind die<br />

zugesagten Zuschüsse in 20 Jahren nur<br />

noch die Hälfte wert, die Jahrgänge<br />

der Übergangsperiode bleiben auf der<br />

Strecke. Der SGB hatte bereits zum Referendum<br />

angemahnt, die Ausgleichsmassnahmen<br />

seien unzureichend. In der<br />

vom Bundesrat vorgeschlagenen Umsetzung<br />

klingen sie wie ein Hohn.<br />

8400 Unterschriften für<br />

Lohnerhöhung bei der Post<br />

In den diesjährigen Lohnverhandlungen<br />

fordert <strong>syndicom</strong> 4,4 % der Lohnsumme<br />

für Lohnerhöhungen. Alle sollten mindestens<br />

200 Franken pro Monat mehr<br />

erhalten (inkl. 13.). 8400 Postangestellte<br />

(fast ein Drittel der dem GAV Unterstellten)<br />

unterzeichneten eine Petition<br />

dazu. Die Unterschriften wurden am<br />

14. Dezember an Valérie Schelker, Konzernleitung<br />

Post, am Hauptsitz in Bern<br />

übergeben (auf dem Foto mit Matteo<br />

Antonini, Leiter Logistik <strong>syndicom</strong>).<br />

Contact- und Callcenter +3 %<br />

Gute Neuigkeiten für 4400 Arbeitende<br />

in der Contact- und Callcenter-Branche.<br />

Die im Gesamtarbeitsvertrag festgelegten<br />

Mindestlöhne werden je nach<br />

Lohnregion um 1,5 % bzw. 3 % angehoben.<br />

Für eine Angestellte im Bereich<br />

Kundenbeziehungen in der Region<br />

Mittelland gibt es nun 4428 Franken/<br />

Monat, eine Erhöhung um 3 %.<br />

Aktionen bei PostAuto<br />

Nach der ersten Lohnverhandlungsrunde<br />

vom Montag, 23. Januar, haben Angestellte<br />

von PostAuto ihre Forderungen<br />

mit einem offenen Brief an die<br />

Geschäftsleitung unterstrichen. In<br />

allen fünf PostAuto-Gebieten fanden<br />

Aktionen auf den Betriebshöfen statt<br />

und der Brief wurde symbolisch unterschrieben.<br />

Angesichts der grossen<br />

psychischen und physischen Belastungen<br />

durch die Arbeit fordern die Fahrer:innen<br />

eine echte Reallohnerhöhung.<br />

Adieu, Kamerad Tirefort<br />

Er war Schriftsetzer, Präsident der<br />

Gewerkschaften Druck und Papier und<br />

comedia, einer der Protagonisten des<br />

Streiks von 1977, der die 40-Stunden-<br />

Woche für die grafische Industrie<br />

brachte, ein untypischer Arbeiter und<br />

untypischer Intellektueller: so könnte<br />

man Christian Tirefort beschreiben.<br />

Er starb am 14. Dezember 2022 im Alter<br />

von 79 Jahren. Als bedeutende Gewerkschaftsfigur<br />

begleitete er seine praktische<br />

Arbeit mit einer tiefgreifenden<br />

theoretischen Reflexion. Zu seinen<br />

Schriften zählt das Manifeste pour<br />

un nouveau contrat social (2013).<br />

Lese empfehlung – heute mehr denn je.<br />

GAV Post und PostFinance<br />

verlängert bis 2024<br />

Der sog. Dach-GAV und die beiden Firmen-GAV<br />

Post CH und PostFinance AG<br />

werden bis Ende 2024 verlängert.<br />

Das haben die Sozialpartner Post, die<br />

Gewerkschaft <strong>syndicom</strong> und der Personalverband<br />

transfair gemeinsam entschieden.<br />

Sie setzen so ein Zeichen für<br />

Kontinuität und Stabilität. Die Sozialpartner<br />

können im Verlängerungsjahr<br />

wenn nötig einzelne GAV-Bestimmungen<br />

im gegenseitigen Einvernehmen<br />

anpassen.<br />

Agenda<br />

Februar<br />

22. 02., 16–18 Uhr<br />

Gewerkschaftsjugend im<br />

Tower Zürich<br />

Die Interessengruppe Jugend <strong>syndicom</strong><br />

darf der Flugsicherung in Zürich<br />

über die Schultern schauen. Anmeldung<br />

nur noch bis 8. Februar! Kostenlos,<br />

für Mitglieder, via my.<strong>syndicom</strong>.ch.<br />

noch bis 26. 02.<br />

Swiss Press Photo 22<br />

Im Nationalmuseum Schloss Prangins<br />

sind wieder die besten Schweizer<br />

Pressefotos des vergangenen Jahres<br />

ausgestellt. Chateaudeprangins.ch<br />

28. 02., 18.30–20 Uhr<br />

Kann KI gerecht sein?<br />

Die Vortragsreihe über Künstliche Intelligenz<br />

im Musée de la Main der Uni<br />

Lausanne geht weiter mit dem Referat<br />

«L'IA peut-elle être juste?» (Kann KI<br />

gerecht sein?). Weitere Vorträge bis<br />

Ende April, Museedelamain.ch.<br />

März<br />

21. 03.<br />

Internationaler Tag gegen<br />

Rassismus<br />

Bei einer Demo gegen ein rassistisches<br />

Pass-Gesetz 1960 in Südafrika schossen<br />

Polizisten aus der Wache heraus<br />

auf die schwarzen Demonstrant:innen<br />

und töteten 69 Personen. Als Folge des<br />

nationalen und internationalen Entsetzens<br />

wurde von der UNO der Tag gegen<br />

Rassismus eingeführt – und in Südafrika<br />

begann der jahrzehntelange<br />

Kampf gegen die Apartheid.<br />

10. 03. (Bern) und 17. 03. (online)<br />

Workshop Vertrauensleute ICT<br />

300 neue Mitglieder im Sektor ICT für<br />

das Jahr 2023: Das ist der Plan. Unterstützung<br />

kommt in Form eines Workshops<br />

für Auftrittskompetenz (Selbstsicherheit,<br />

Rhetorik...) mit Sibylle<br />

Sommerer, Trainerin und Coach bei<br />

Speak. Anmelden via my.<strong>syndicom</strong>.ch.<br />

<strong>syndicom</strong>.ch/agenda

Gastautorin<br />

Im Bundesparlament ist immer<br />

wieder zu hören, die Zuwanderung von<br />

Arbeitnehmenden müsse sich am Bedarf des<br />

Arbeits marktes orientieren und damit als<br />

« Konjunkturpuffer» wirken. Aufgabe der Behörden<br />

sei es deshalb, die Zuwanderung zu<br />

kontrollieren und abzuwehren, wenn sie für<br />

die Arbeitgeber nicht mehr von Nutzen ist.<br />

Dazu werden immer restriktivere Gesetze<br />

geschaffen. Das Ausländer- und Integrationsgesetz<br />

(AIG) etwa sieht in Artikel 62 Abs. 1 Buchstabe<br />

e und Artikel 63 Abs. 1 Buchstabe c vor,<br />

dass Personen mit Bewilligung L, B und sogar C,<br />

die auf Sozialhilfe angewiesen sind, die Bewilligung<br />

entzogen werden kann.<br />

Dieses System führt zu Ungleichheit und Diskriminierung.<br />

So kann die gesetzliche Wartefrist<br />

für einen Ausweis C je nach Herkunftsland erheblich<br />

variieren. Die Schweiz ist auch eines der<br />

letzten demokratischen Länder, für deren Bürgerrecht<br />

allein das Jus sanguinis massgebend<br />

ist. Zehntausende Menschen werden so bis zur<br />

dritten Generation und noch weiter von der<br />

Schweizer Staatsbürgerschaft ausgeschlossen.<br />

Für Menschen mit Migrationserfahrung sind<br />

die Arbeitsbedingungen schwieriger und prekärer.<br />

Im Gesundheitswesen, im Bau und Verkehr,<br />

im Gastgewerbe und im Verkauf, in der Hausarbeit<br />

usw. sind es vor allem sie, die unter den<br />

Folgen der Pandemie, des Klimawandels und der<br />

Sozialkrise leiden.<br />

Sie sind zudem einem stigmatisierenden Diskurs<br />

seitens der politischen Rechten und der<br />

Behörden ausgesetzt, welcher die Arbeitswelt<br />

spaltet. Hinter diesem Staatsrassismus werden<br />

unsere Löhne, unsere Arbeitsbedingungen und<br />

sämtliche unsere Rechte ins Visier genommen.<br />

Jeglicher Reichtum wird durch Arbeit erzeugt,<br />

auch wenn das Kapital einen immer grösseren<br />

Anteil für sich beansprucht. Wir sind die riesige<br />

Zahl, die nicht um ihre Stärke weiss. Schliessen<br />

wir uns zusammen!<br />

Stoppen wir die Diskriminierungsmaschine<br />

Stéfanie Prezioso (53) ist in La Chauxde-Fonds<br />

und Yverdon aufgewachsen.<br />

Sie ist die Tochter von italienischen<br />

Eingewanderten, beide Aktivist:innen.<br />

Nach dem Studium der Geschichte an<br />

der Universität Lausanne und an der<br />

Universität Florenz promovierte sie über<br />

das Leben eines italienischen Antifaschisten<br />

im Exil in der Schweiz. Heute<br />

ist sie Professorin für Zeitgeschichte an<br />

der Universität Lausanne und Nationalrätin<br />

des Ensemble à Gauche. Sie kandidiert<br />

bei den nächsten kantonalen Wahlen<br />

in Genf auf der Liste der Union<br />

populaire.<br />

5

Dossier<br />

8 Das nicht immer einfache Verhältnis zwischen Gewerkschaften<br />

und ausländischen Arbeitenden<br />

10 Wir sind alle Migrant:innen. Es ist keine Frage der «Rasse»,<br />

sondern der Klasse<br />

12 Reset und neu anfangen: ein kurdischer Journalist in der Schweiz<br />

Ein anderer<br />

Blick auf<br />

die Anderen

7

8<br />

Dossier<br />

Arbeit, Freiheit, Partizipation<br />

Eine kurze Geschichte der Beziehung<br />

zwischen den Arbeitsmigrant:innen in der<br />

Schweiz und ihren Gewerkschaften –<br />

von 1970 bis heute.<br />

Text: Mattia Lento<br />

Foto: Patrick Gutenberg<br />

Mitten in der Kampagne gegen die Schwarzenbach-Initiative<br />

1970 war in der italienischsprachigen Schweizer Presse<br />

von einer der zentralen Figuren der Migrantenbewegung<br />

Folgendes zu lesen: «Der Skandal für die Emigranten<br />

ist nicht Schwarzenbach, sondern das Saisonnierstatut.<br />

Diese Stellung, die in der Schweiz wie auch in Frankreich<br />

für uns vorgesehen ist. Dass man uns so leicht wieder in<br />

unser Land zurückschicken kann. Dass eine Wirtschaft<br />

mit uns, aber ohne Möglichkeit für eine politische Beteiligung<br />

organisiert werden kann.»<br />

Dies schrieb Leonardo Zanier (1935–2017), der grosse<br />

politische und gewerkschaftliche Leader und Präsident<br />

der Federa zione delle Colonie Libere Italiane in Svizzera<br />

– des antifaschistischen Vereins, der eine entscheidende<br />

politische und gesellschaftliche Rolle bei der Verteidigung<br />

der Interessen der Migrationsbevölkerung in der<br />

Schweiz spielte. Zanier war auch ein Poet und Liedermacher<br />

der Emigration, vehe menter Bekämpfer der Initiative<br />

des fremdenfeindlichen Politikers James Schwarzenbach,<br />

die die Massenausweisung Hunderttausender<br />

Personen ohne Schweizer Pass wollte. Zanier setzte sich<br />

auch für die Mitsprache und Gleichbehandlung der ausländischen<br />

Arbeiterinnen und Arbeiter in der Schweizer<br />

Gesellschaft ein.<br />

Fremdenangst in den Gewerkschaften<br />

Für Zanier und die Migrantenvereine war es wichtig, dass<br />

die Arbeiterinnen und Arbeiter den Schweizer Gewerkschaften<br />

beitraten und sich – wenn auch ohne Stimmrecht<br />

– am politischen Leben beteiligten. Kijan Espahangizi,<br />

Migrationshistoriker und -theoretiker an der<br />

Universität Zürich, sagt: «Diese Forderung entstand Ende<br />

der 1960er-, Anfang der 70er-Jahre, als die Verantwortlichen<br />

der Migrationsvereine zur Erkenntnis kamen, dass<br />

nicht alle italienischen oder spanischen Arbeitskräfte in<br />

ihr Land zurückkehren wollten, nachdem sie einige Jahre<br />

in der Schweiz gearbeitet hatten. Anfangs wurde das Rotationsmodell,<br />

das die Migrationspolitik in der Schweiz bestimmte,<br />

selbst von den sogenannten Gastarbeitern<br />

grundsätzlich akzeptiert.»<br />

Zuvor waren die Schweizer Gewerkschaften – vielleicht<br />

auch, weil Figuren wie Zanier zu wenig auf sie zugingen –<br />

ausländischen Arbeiter:innen gegenüber zugeknöpft und<br />

neigten dazu, einheimische Arbeitskräfte zu schützen.<br />

Vasco Pedrina, der langjährige frühere Präsident des<br />

Gewerk schaftsbundes SGB, erklärt: «Gerade bestimmte<br />

gewerkschaftliche Positionen aus der Zeit vor der ersten<br />

Überfremdungsinitiative trugen dazu bei, in der Schweizer<br />

Arbeiterklasse Ängste vor dem Fremden zu schüren.<br />

Diese Ängste wurden vom Populisten Schwarzenbach ausgenutzt,<br />

manipuliert und verstärkt.»<br />

Erste Anzeichen für eine Öffnung zur ausländischen<br />

Bevölkerung, so Espahangizi, «wurden in den christlich-sozialen<br />

Gewerkschaften in den 60er-Jahren beobachtet.<br />

Innerhalb des SGB bewirkte Ezio Canonica einen<br />

Wandel der Ausländerpolitik.» Er verlangte Gewerkschaftssekretäre<br />

mit Migrationserfahrung und behandelte<br />

die Migrantenvereine als bevorzugte Ansprechpartner,<br />

um eine offenere und solidarischere Ausrichtung der Gewerkschaften<br />

zu definieren. Auch dank ihm wurde Schwarzenbach<br />

an der Urne geschlagen, wenn auch nur knapp.<br />

Die Mitenand-Bewegung<br />

Die «Mitenand-Bewegung» formierte sich als Reaktion auf<br />

Schwarzenbachs populistischen Vorstoss und setzte sich<br />

für eine Änderung der Migrationspolitik auf Verfassungsebene<br />

ein – ein absolutes Novum in der Schweiz. Auch hier<br />

hatten die christlich-sozialen Arbeitnehmervereinigungen<br />

eine Pionierrolle. Gemeinsam mit den Migrantenorganisationen<br />

gelang es ihnen in kurzer Zeit, die unterschiedlichsten<br />

Kräfte, darunter die Gewerkschaften des<br />

SGB, anzusprechen. Laut Espahangizi handelte es sich<br />

um eine Bewegung, «die von ähnlichen Erfahrungen auf<br />

internationaler Ebene inspiriert war. Die Mitenand-Bewegung<br />

ging davon aus, dass sich die ganze Gesellschaft verändern<br />

müsse und die Demokratisierung der Gesellschaft<br />

unabdingbar sei, um eine echte Integration der zugewanderten<br />

Bevölkerung zu erreichen.» Die Bewegung sammelte<br />

genügend Unterschriften für eine Initiative, die einen<br />

tiefgreifenden Wandel hin zu einer solidarischen Schweizer<br />

Migrationspolitik bewirken wollte.<br />

In der Volksabstimmung 1981 wurde sie aber mit 84 %<br />

der Stimmen abgeschmettert. Espahangizi meint, dass<br />

«die Bewegung unabhängig vom Ergebnis der Initiative<br />

äusserst wichtig war, da sie für viele positive Veränderungen<br />

in der Gesellschaft und in der Gewerkschaftsbewegung<br />

den Weg bereitete». Ab den 1990er-Jahren öffneten<br />

sich die Gewerkschaften dann für die ausländischen Arbeitnehmenden,<br />

ohne dass dies auf Protest gestossen<br />

wäre. In den SGB-Gewerkschaften entstanden Interessengruppen<br />

für Migration, die politisch und gewerkschaftspolitisch<br />

noch immer etwas zu sagen haben.<br />

«Mitenand»<br />

änderte den<br />

Blick der<br />

Gewerkschaft<br />

auf die<br />

«Ausländer»

Freizügigkeit ist nicht für alle<br />

Mit der Einführung des Freizügigkeitsabkommens (FZA)<br />

zwischen der Schweiz und der Europä ischen Union 2002<br />

– mit dem das Saisonnierstatut endgültig abgeschafft<br />

wurde – öffneten sich für Arbeitnehmende aus EU-Ländern<br />

neue Perspektiven hinsichtlich der Aufenthaltssicherheit<br />

und der Beschäftigungsmöglichkeiten in der<br />

Schweiz. Für Arbeitnehmende aus so genannten Drittländern<br />

– aus serhalb von EU/EFTA –, die strikt kontingentiert<br />

sind, gelten die im FZA garantierten Rechte nicht. Sie sind<br />

dem Schweizer Ausländerrecht unterstellt. Sie haben<br />

nicht nur keine politischen Rechte – abgesehen von lokalen<br />

Ausnahmen hauptsächlich in der Romandie. Es ist für<br />

sie auch viel schwieriger, die Niederlassung oder den Familiennachzug<br />

zu erlangen. Für diese Personen werden<br />

Gewerkschaften häufig zu einer Möglichkeit, ihre Interessen<br />

zu verteidigen und am politischen und gesellschaftlichen<br />

Leben teilzunehmen.<br />

So war es auch für den in Kongo geborenen Post-Angestellten<br />

Augustin Mukamba. Mit Fatima Lee präsidiert er<br />

heute die nationale IG Migration von <strong>syndicom</strong>. In einem<br />

langen, angenehmen Gespräch hat er uns seine Geschichte<br />

erzählt: «Schon in Kongo war ich politisch sehr engagiert.<br />

Dann bin ich nach Euro pa ausgewandert, aber ich<br />

habe mich nicht in mich selbst zurückgezogen. Ich bin<br />

auf die lokalen politischen Parteien zugegangen, habe<br />

mich in der Jugendarbeit engagiert und mein Abenteuer<br />

als Gewerkschafter bei <strong>syndicom</strong> begonnen. Kurz nach<br />

meiner Ankunft in der Schweiz wurde ich von der Post eingestellt.<br />

Als Gewerkschaftsmitglied mit Migrationshintergrund<br />

habe ich mich für die Anerkennung ausländischer<br />

Diplome von Personen mit Migrationshintergrund, für<br />

die Stärkung der Aus- und Weiterbildung und für echte<br />

Möglichkeiten zur persönlichen Weiterentwicklung auch<br />

für Personen aus Drittstaaten eingesetzt und tue dies weiter.<br />

Noch ein Thema liegt mir sehr am Herzen: das Klima.<br />

In den Entwicklungsländern findet das Entscheidungsspiel<br />

statt, zum Beispiel um die Erhaltung der Regenwälder.<br />

Dafür habe ich mich auch im SGB engagiert.»<br />

«Wir Migrant:innen<br />

müssen mehr wagen<br />

und für unsere Rechte<br />

einstehen.» Augustin Mukamba<br />

Mukambas Modellgemeinde Renens<br />

Mukamba ist stolz auf das, was er bisher erreicht hat. Er<br />

ist nicht nur ein wichtiges Mitglied von <strong>syndicom</strong> geworden,<br />

sondern war auch lokaler und kantonaler Vizepräsident<br />

der Partei der Arbeit der Schweiz sowie Präsident des<br />

Forum des associations von Renens in der Agglomeration<br />

von Lausanne. Er ist auch stolz darauf, in dieser Waadtländer<br />

Gemeinde zu leben, der sehr viele Menschen ohne<br />

roten Pass angehören. «Hier in Renens sind 120 bis 130<br />

Länder vertreten. Diese Gemeinde macht die Öffnung und<br />

soziale Inklusion zu ihrem Aushängeschild. Verschiedene<br />

Kulturen, Religionen und Ethnien leben hier zusammen.<br />

All dies ist ein Reichtum, nicht ein Problem. Ich glaube,<br />

dass meine Gemeinde ein Modell ist, dem in der Schweiz,<br />

aber auch in Europa nachgelebt werden kann. Nicht alle<br />

Städte haben diese Fähigkeit zur Integration.» Zu den Bürger:innen<br />

von Renens gehört auch Pierre-Yves Maillard,<br />

SGB-Präsident, den Mukamba gut kennt. «Maillard ermutigt<br />

mich und sagt mir oft, dass er von einem Land träumt,<br />

wo nicht die Hautfarbe oder Herkunft zählt, sondern die<br />

Kompetenz. Ich bin mit ihm d'accord – aber um das zu erreichen,<br />

müssen wir Migrantinnen und Migranten mehr<br />

wagen und für unsere Rechte einstehen.»

10 Dossier<br />

Migration ist die Lösung,<br />

nicht das Problem<br />

Das Kapital zirkuliert frei, die Menschen aber<br />

bleiben in Grenzzäunen hängen. So verheddert<br />

sich der autoritäre Kapitalismus in seinen<br />

Widersprüchen.<br />

Text: Oliver Fahrni<br />

Bilder: Patrick Gutenberg<br />

«Oli! Was machst du hier?» Der Mann, der das ruft, sitzt in<br />

einem Café im Marseiller Quartier 5 Avenues, wo ich gelegentlich<br />

meine Zigaretten hole. Silvio kenne ich aus Bern.<br />

Wir hatten Handball gespielt und ein Soldatenkomitee organisiert.<br />

Ewig nicht gesehen. «Ich lebe hier», sage ich.<br />

Er auch, erklärt der Handballer, «wenigstens solange<br />

mich die Franzosen lassen. Mein Business ist in Marseille.<br />

Ich weigere mich, in die Schweiz zurückzukehren.» Wer<br />

ihn denn dazu zwingen wolle? «Die SVP», sagt er. Unter<br />

Schweizer:innen in Frankreich herrsche gerade Panik,<br />

weil die Stimmberechtigten gefühlt zum 1000. Mal über<br />

eine fremdenfeindliche Abschottungs-Initiative der SVP<br />

abstimmen sollten. Wird die Personenfreizügigkeit mit<br />

der EU gekündigt, könnten wir ausgewiesen werden, sagt<br />

Silvio. Wie es etlichen Briten nach dem Brexit widerfahren<br />

sei. Oder es täglich mit Menschen aus Afrika, Nahost und<br />

Asien geschieht.<br />

Der Schweizer Pass als Last<br />

Ein Kellner hat mitgehört und mischt sich ein. Er stammt<br />

aus der Waadt. Ohne Personenfreizügigkeit bräuchte er<br />

eine Arbeitsbewilligung und eine Aufenthaltsbewilligung.<br />

Chancenlos, in seinem Beruf. Er müsste zurück,<br />

nach Yverdon. Oder schwarz arbeiten, auf der Hut vor<br />

Kontrollen. Also trinken wir Kaffee und reden darüber,<br />

was zu tun sei. Er kaufe sich auf dem Schwarzmarkt einen<br />

EU-Pass, sagt der eine. Der zweite wollte politisches Asyl<br />

in Frankreich beantragen, wegen der SVP. Gelächter. In<br />

Paris wüten die Faschisten von der «Nationalen Sammlung».<br />

Darum gebe es nur einen Weg, deklamiert der dritte:<br />

die Papier-Heirat mit einer EU-Bürgerin.<br />

Das war im August 2020. Ein paar Wochen später scheiterte<br />

die Kündigung der Personenfreizügigkeit an der<br />

Urne. Allerdings hat die Schweiz ihr Problem mit der EU<br />

seither bloss aufgeschoben. Der Zwist treibt gerade einem<br />

neuen Höhepunkt zu – und vor den eidgenössischen Wahlen<br />

im Herbst 2023 wollen daran nur wenige Politiker:innen<br />

rühren. Sie fürchten die Kampagnen der Rechtsradikalen<br />

um den Blocher-Clan. Eigentlich eine seltsame<br />

Feigheit: Umfragen und Abstimmungen zeigen, dass die<br />

Mehrheit im Land ein ziemlich entspanntes Verhältnis zu<br />

unseren Nachbarn von der EU hat.<br />

Morgen bin ich dann weg<br />

Über mehr als ein halbes Jahrtausend war die Schweiz ein<br />

typisches Auswanderungsland. Ab dem 16. Jahrhundert<br />

und bis zum Zweiten Weltkrieg flüchteten Hunderttau-<br />

«Hier in Marseille sind<br />

alle fremd, also ist es<br />

keiner.»

Dossier<br />

«Wohl die grösste historische Leistung der Gewerkschaften<br />

war es, das Spiel der Arbeitsmigration durchschaut und die<br />

Fremdenfeindlichkeit bekämpft zu haben.» Oliver Fahrni<br />

11<br />

sende vor Hunger, Arbeitslosigkeit und Not, vor politischer<br />

Repression und Enge aus der Schweiz nach Europa<br />

und Übersee. Allein von 1880 bis 1890 waren es 90 000, danach<br />

pro Jahrzehnt rund 50 000. Private Auswanderungsbüros<br />

machten mit den Emigrant:innen und den Schweizer<br />

Kolonien fette Geschäfte. So bot etwa eine Basler<br />

«Agentur Zwilchenbart» 1883 per Inserat im Neuenburger<br />

Anzeiger «Transporte nach New York (1. September), Kanada<br />

(8. September), Labrador (15. September) und in die<br />

Normandie (22. September)» an. Ein «Eidgenössisches<br />

Auswanderungsamt» überwachte diese Migrationsbewegungen.<br />

Heute leben rund 800 000 Schweizer:innen im<br />

Ausland.<br />

Sie taten und tun, was Migrant:innen immer tun: Mit<br />

Fleiss bauten sie eine neue Existenz, kurbelten also die<br />

Ökonomie ihres neuen Lebensortes an. Immigration und<br />

Innovation waren schon immer eng verknüpft. So hätte es<br />

etwa ohne die geflüchteten französischen Hugenotten nie<br />

eine Schweizer Uhrenindustrie gegeben.<br />

Die Geschichte der Menschheit ist die Geschichte von<br />

Wanderungsbewegungen. Migration ist ein mächtiger<br />

Motor, sie ist die historische Normalität, seit sich der moderne<br />

Mensch aus Afrika aufgemacht hat, die Welt zu besiedeln.<br />

Eine neue Wissenschaft, die Archäogenetik, zieht<br />

heute aufregende Schlüsse wie den Nachweis, dass wir<br />

Europä er:innen alle mal sehr dunkelhäutig waren oder<br />

dass Einwanderungswellen aus Anatolien uns grundlegend<br />

geprägt haben. Nebenbei durchschauen wir den blutigen<br />

Schwindel aller Rassentheorien, weil es wissenschaftlich<br />

keine Rassen gibt. Und dass fast alle Menschen<br />

genetisch gut durchgemischt sind. Im Falle des Autors:<br />

1/4 Hugenotte. 1/4 Ostschlesier. 1/4 Roma (Zigeuner). 1/4<br />

Emmentaler. Ein ganz gewöhnlicher «Schweizer» also.<br />

Aber das ist eigentlich egal, Abstammung und Identitäten<br />

sind blosse Halluzinationen.<br />

Nicht die Rasse, die Klasse ist die Frage<br />

Migration wird oft erzwungen, durch Kriege, mörderische<br />

Regime und heute zunehmend durch Klimakatastrophen.<br />

Doch Migration regulierte auch Konflikte und minderte<br />

Hungersnöte. Alte Erzählungen und Gründermythen zeigen<br />

uns Emigration als Chance, als ein menschliches<br />

Grundrecht, in die Welt aufzubrechen und sich frei niederzulassen,<br />

wo das Leben milder oder interessanter<br />

scheint. Grenzen und Pässe sind neuere Erfindungen.<br />

Ab den 1950er-Jahren holten sich Konzerne massenweise<br />

billige Arbeitskräfte für Industrie und Bau, die<br />

Schweiz wandelte sich zum Einwanderungsland. Anwerbe-Büros<br />

in Italien, Jugoslawien, Spanien sorgten für den<br />

steten Nachschub an Arbeitenden, die eine neue Schweiz<br />

bauten. Diskriminierende Gesetze wie das Saisonnier-Statut<br />

und Kontingente drückten derweil die Löhne und hielten<br />

die Migrant:innen in der «Baracken-Schweiz» unterm<br />

Joch. Gleichzeitig begann der Aufstieg der ultrarechten<br />

«Wir Europäer:innen<br />

waren alle mal sehr<br />

dunkelhäutig.»<br />

Parteien, die eine angebliche «Überfremdung» zum Feindbild<br />

erklärten. Die Seuche Nationalismus und der Rassenwahn<br />

gedeihen im globalisierten Kapitalismus besonders<br />

prächtig. Das Kapital zirkuliert frei, die Menschen aber ersaufen<br />

im Mittelmeer oder bleiben in osteuropäischen<br />

Grenzzäunen hängen. Ex-Bundesrat und Milliardär Christoph<br />

Blocher verkörpert diese Schizophrenie: Bei jeder<br />

SVP-Initiative gegen Migration und Personenfreizügigkeit<br />

versicherte er seinen Kapitalistenfreunden in kleinem<br />

Kreis, sie würden selbstverständlich jede und jeden<br />

ausländischen Arbeitenden bekommen, den sie bräuchten.<br />

Die Ökonomie macht die Migration.<br />

Wohl die grösste historische Leistung der Gewerkschaften<br />

war es, dieses Spiel früh durchschaut und die<br />

Ausländerfeindlichkeit bekämpft zu haben – bis in die eigenen<br />

Reihen hinein. Sie haben nicht nur das Saisonnier-Statut<br />

gekippt, sie haben deutlich gemacht, dass die<br />

Politik der Rechten gegen die Migrant:innen in Wahrheit<br />

darauf zielte, sämtliche Arbeitenden, egal welcher Nationalität,<br />

unter Druck und die Löhne tief zu halten. Einziges<br />

Gegenrezept: Freier Personenverkehr und grenzüberschreitende<br />

Solidarität aller Arbeitenden – Klasse statt<br />

Herkunft.<br />

Die Rückkehr der Anwerbe-Büros<br />

Wie hart dieser Streit geführt wird, enthüllte ein Zwischenfall<br />

im Sommer 2022. Die Eidgenössische Finanzaufsicht,<br />

die den Interessen des Kapitals ganz ergeben ist,<br />

ritt einen scharfen Angriff auf die Lohnkontrollen im Rahmen<br />

der Flankierenden Massnahmen (FLAM). Die FLAM<br />

sollen Lohn- und Sozialdumping der Firmen verhindern<br />

(«Gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort»). Das<br />

sichert die Zustimmung der Bevölkerung zur Personenfreizügigkeit.<br />

Internationale Konzerne, aber auch die<br />

Lobbyverbände Economiesuisse und Avenir Suisse wollen<br />

die Lohnkontrollen kippen.<br />

Kurz vor Jahresende reiste ein Manager des Kantonsspitals<br />

Aarau nach Rom, um dort per Casting Pflegepersonal<br />

und Ärzt:innen zu rekrutieren. Nicht erst seit der Covid-Epidemie<br />

laviert unsere Gesundheitsversorgung am<br />

Rande des Zusammenbruchs. Tausende ausländischer<br />

Spezialist:innen haben ihn bisher verhindert. In manchen<br />

Kantons- und Unispitälern sind eingewanderte Mediziner:innen<br />

in der Mehrzahl. Ursache ist die neoliberale<br />

Sparpolitik – die Schweiz bildet zu wenig Fachpersonen<br />

aus. Derzeit fehlen zudem 4000 Hausärzte und Hausärztinnen.<br />

Und jeden Monat verlassen 300 Pflegende den Beruf,<br />

weil die Arbeitsbedingungen zu mörderisch sind.<br />

Mit hohen Löhnen zu winken, löst das Problem nicht<br />

mehr. Manche europäischen Länder haben es satt, teuer<br />

Leute auszubilden, die dann in Basel, Genf oder Zürich arbeiten.<br />

Deutschland hat mit Anreizen schon so viele Fachleute<br />

zurückgeholt, dass sich dies in der Ausländerstatistik<br />

mit einem negativen Wanderungssaldo der Deutschen<br />

niederschlägt.<br />

Ähnlich ist die Lage in IT-Berufen, Mathematik und<br />

Technik. Die Ökonomen der Grossbank UBS schätzten<br />

2019 den zusätzlichen Bedarf an Fachpersonen auf «mehrere<br />

Hunderttausende». Die Lage ist akut und brisant. Sie<br />

ruft einerseits nach hohen Investitionen in die Ausbildung.<br />

Vor allem aber reisst gerade ein scharfer politischer<br />

Konflikt auf – zwischen Entfesselung der Migration und<br />

Abschottung. In Marseille haben wir das Problem gelöst:<br />

hier sind alle fremd, also ist es keiner.

12<br />

Dossier<br />

Schluss mit dem Zwang,<br />

wieder ganz unten anzufangen<br />

Wertlose Diplome und Zeugnisse, geisterhafte<br />

Bewerbungsdossiers und die Teilnahme am<br />

politischen Leben: ein Journalist und <strong>syndicom</strong>-Mitglied<br />

berichtet.<br />

Text: Rüstü Demirkaya<br />

Als ich mit meiner Arbeit als Journalist in der Türkei angefangen<br />

habe, war ich mir der Risiken bewusst. Kurdischer<br />

Journalist zu sein, braucht viel Mut. Aber ich hätte<br />

nie gedacht, dass ich eines Tages ein Geflüchteter in der<br />

Schweiz sein würde.<br />

In der Türkei schrieb ich oft über die Geschichten von<br />

Geflüchteten und die Schwierigkeiten, denen sie begegnen.<br />

Nun schreibe ich meine eigene Geschichte. Eine<br />

neue Sprache und Kultur zu entdecken, ist aufregend.<br />

Aber meistens ist das Leben der Geflüchteten keine Geschichte<br />

über ein «Wunderland». Oft sind sie «Arbeitskräfte,<br />

die ausgebeutet werden», oder «Opfer, mit denen man<br />

Mitleid haben muss». Sie werden als «Parasiten», «Kriminelle»,<br />

«Idioten», «Ignoranten» behandelt.<br />

In der Türkei war ich viele Jahre Reporter und Chefredaktor<br />

für kurdische und türkische Medien. Wegen meiner<br />

Arbeit musste ich die Türkei verlassen und in die<br />

Schweiz flüchten, wo ich wahrscheinlich den Rest meines<br />

Lebens verbringe. Ich habe beschlossen, meine Arbeit<br />

hier fortzusetzen. Ich habe mich bei vielen Schweizer Medien<br />

beworben. Nach einer Weile habe ich festgestellt,<br />

dass meine berufliche Erfahrung und Ausbildung hier<br />

nichts wert sind. Ich musste wieder von vorne anfangen.<br />

In einem Café, wo ich damals über alle diese Probleme<br />

nachdachte, bestellte ich einen Schwarztee. Als die Bedienung<br />

ihn mir brachte, erklärte sie mir: «Zuerst muss man<br />

den Beutel ins heisse Wasser hängen, dann rührst du mit<br />

diesem Löffel gut um! Sobald sich die Farbe verändert hat,<br />

ist der Tee bereit.» Sie machte nicht etwa einen Witz. Sie<br />

dachte wirklich, dass ich nicht wusste, wie man Tee trinkt.<br />

Ich dankte ihr lächelnd und gab den Beutel, auf dem<br />

«Made in Turkey» stand, ins heisse Wasser. Später «lernte»<br />

ich dann auch, wie man Toiletten benutzt. Dennoch hatte<br />

ich mehr Glück als ein Freund, der lernen musste, wie<br />

man Papier in ein Dossier ablegt.<br />

Und so fing ich wieder beim Anfang an. Dann lernte ich<br />

Deutsch und Französisch. Ich machte einen Bachelor in<br />

Internationalen Bezie hungen und einen Master in Politischer<br />

und Kulturgeografie an der Universität Genf. Bald<br />

beginne ich mit meiner Doktorarbeit. Ich bin Gründer einer<br />

internationalen Stiftung und arbeite für eine kurdische<br />

Presseagentur. Alle diese Erfahrungen haben mich<br />

gezwungen, mich aktiv mit den Rechten von Geflüchteten<br />

und mit dem Arbeitsrecht zu befassen. Deshalb bin ich<br />

seit 2011 in der Interessengruppe Migration von <strong>syndicom</strong>,<br />

deren Mitglieder der Meinung sind, dass Integration<br />

nicht mit der Formatierung eines PCs gleichgesetzt werden<br />

sollte. Dass Integration nicht darin besteht, alle<br />

«Sie dachte wirklich,<br />

dass ich nicht wusste,<br />

wie man Tee trinkt.»<br />

Kenntnisse und Erfahrungen der Geflüchteten unberücksichtigt<br />

zu lassen und sie zu zwingen, neu anzufangen.<br />

Sie glauben vielmehr daran, dass Mechanismen geschaffen<br />

und/oder die bestehenden Mechanismen gestärkt<br />

werden sollten, damit Geflüchtete ihr Wissen und<br />

ihre Erfahrungen effizienter einsetzen können. Wir wollen<br />

daran erinnern, dass Geflüchtete nicht «auszubeutende<br />

Arbeitskräfte» oder «bemitleidenswerte Opfer» oder<br />

«Kriminelle» sind. Sie sind Menschen mit enormem Wissen<br />

und Erfahrungen, die eine humanere Behandlung verdienen.<br />

Wir wollen der Ungleichheit und Ausbeutung, die<br />

mit rassistischen und diskriminierenden Argumenten begründet<br />

werden, ein Ende setzen. Denn wir glauben, dass<br />

wir viel voneinander lernen können. Und was glaubt Ihr?<br />

Fotostrecke<br />

Zur Stiftung Mesopotamia Observatory of Justice,<br />

Mojust.org<br />

Um die tausend Gesichter der ausländischen Arbeitnehmerinnen<br />

und Arbeitsmigranten in der Schweiz zu porträtieren,<br />

begleitete der Fotograf Patrick Gutenberg die Aktion der<br />

Interessengruppe Migration von <strong>syndicom</strong> in Zürich anlässlich<br />

des Internationalen Tags der Migrantinnen und Migranten<br />

am 18. Dezember und an die anschliessende Sitzung.<br />

Sein Dank geht an Präsidentin Fatima Lee und die gesamte<br />

IG. Patrick hat sich bei dieser Fotoreportage auf Details, Gesichter<br />

und Blicke konzentriert und sie zu dem auf der Doppelseite<br />

6 und 7 gezeigten Mosaik zusammengefügt.<br />

Patrick Gutenberg lebt und arbeitet in Zürich, sowohl für Tamedia<br />

als auch als freischaffender Fotograf. Seine Lieblingsthemen<br />

sind Menschen und ihre Geschichten. Er arbeitet als<br />

Erwachsenenbildner und gibt Fotografiekurse.<br />

Patrick arbeitet mit «Welcome to School» zusammen, dem<br />

Zürcher Ausbildungszentrum, das junge Menschen mit<br />

Migrations- oder Fluchthintergrund begleitet, damit sie sich<br />

in der Schweiz integrieren und Arbeit finden können.<br />

kontrast.ch/gutenberg

Migration in der Schweiz<br />

Die Schweizer Wirtschaft ohne ausländische Arbeitskräfte? Undenkbar.<br />

Doch der immense Beitrag von Migrant:innen zu unserem Wohlstand<br />

wird oft verkannt oder schlecht honoriert. Gleichzeitig sind ausländische<br />

Arbeitnehmer:innen immer wieder von Diskriminierung betroffen.<br />

260 CHF monatlich für ein würdiges Leben<br />

Seit 2008 sind Personen, deren Asylgesuch in der Schweiz<br />

abgelehnt wurde, gemäss Gesetz von der Sozialhilfe ausgeschlossen.<br />

Sie leben von Nothilfe. Diese ist je nach Kanton und Zivilstand<br />

der betroffenen Personen unterschiedlich hoch. Sie erlaubt aber<br />

kein «menschen-würdiges Dasein», wie es Artikel 12 der Bundesverfassung<br />

vorsieht. In einem kürzlich in der Schweizer Zeitschrift<br />

zu Integration und Migration erschienenen Artikel etwa berichten<br />

zwei abgewiesene Asylsuchende, dass sie mit einer Nothilfe von<br />

260 Franken pro Monat durchkommen müssen.<br />

+280 %<br />

Die Erwerbslosenquote<br />

der Personen mit<br />

Migrationshintergrund<br />

ausserhalb der EU27 ist<br />

dreimal höher als jene der<br />

Schweizer:innen (2021:<br />

14,6 % gegenüber 5,1 %).<br />

6988 CHF<br />

6029 CHF<br />

Lohnungleichheit<br />

6988 CHF gegenüber<br />

6029 CHF monatlich.<br />

2020 war der Medianlohn<br />

von Angestellten mit<br />

Schweizer Pass fast 1000<br />

Franken höher als jener<br />

von Angestellten ohne<br />

Schweizer Pass.<br />

Diskriminierung bei der Einstellung<br />

Gemäss einer Studie der ETHZ –<br />

deren Ergebnisse auf einem<br />

Algorithmus beruhen, der zur Analyse<br />

des Suchverhaltens der Rekrutierenden<br />

auf Online-Stellenbörsen<br />

entwickelt wurde –, haben Personen<br />

mit Migrationshintergrund und<br />

Angehörige ethnischer Minderheiten<br />

eine bis zu 19 % tiefere Wahrscheinlichkeit,<br />

auf eine Bewerbung hin<br />

kontaktiert zu werden.<br />

–19 %<br />

Quelle: BFS<br />

Quelle: ETHZ<br />

Zuwanderung in den Schweizer Arbeitsmarkt<br />

nach Nationalität<br />

Im Jahr 2021 betrug die Zuwanderung von<br />

Erwerbstätigen aus EU/EFTA-Staaten (61 656<br />

Personen) und Nicht-EU-Mitgliedstaaten<br />

(10 299 Personen) in die ständige ausländische<br />

Wohnbevölkerung 71 955 Personen.<br />

2021 sind 79 % der Zugewanderten im<br />

Schweizer Arbeitsmarkt im Tertiärsektor<br />

beschäftigt, 18 % in Industrie, Bau und<br />

Gewerbe und 3 % in der Landwirtschaft.<br />

Quelle: BFS<br />

1 % Eritrea<br />

1 % Syrien<br />

1 % USA<br />

1 % China<br />

2 % Indien<br />

2 % Vereinigtes Königreich<br />

2 % Afghanistan<br />

EU/EFTA<br />

Drittstaaten<br />

6 % Übrige Drittstaaten<br />

19 % Übrige EU/EFTA<br />

5 % Polen<br />

71 955<br />

19 % Deutschland<br />

13 % Italien<br />

12 % Frankreich<br />

7 % Portugal<br />

5 % Spanien<br />

5 % Rumänien<br />

Ausländische Arbeitskräfte in der Schweizer Wirtschaft<br />

Der Anteil der Erwerbstätigen mit ausländischer Staatsangehörigkeit ist von 25,6 % im Jahr 1991<br />

auf 32,2 % im Jahr 2021 gestiegen. Während der Anteil der ausländischen Arbeitskräfte bis Anfang<br />

der 2000er-Jahre leicht rückläufig war, nimmt er seit 2004 jedes Jahr stetig zu und leistet damit<br />

einen wichtigen Beitrag zum Schweizer Arbeitsmarkt.<br />

40 %<br />

35 %<br />

32,2 %<br />

Diskriminierung am<br />

Arbeitsplatz<br />

50 % der von Diskriminierung betroffenen<br />

befragten migrantischen Personen erlebten<br />

diese im beruflichen Umfeld.<br />

50 %<br />

30 %<br />

25 %<br />

25,6 %<br />

20 %<br />

15 %<br />

10 %<br />

5 %<br />

0<br />

1991<br />

1993<br />

1995<br />

1997<br />

1999<br />

2001<br />

2003<br />

2005<br />

2007<br />

2009<br />

2011<br />

2013<br />

2015<br />

2017<br />

2019<br />

2021<br />

Quelle: BFS<br />

Quelle: Fachstelle für Rassismusbekämpfung

14<br />

Eine bessere<br />

Arbeitswelt<br />

Schluss mit Gewalt gegen Journis<br />

Das BAKOM erarbeitet einen Nationalen Aktionsplan zur Sicherheit<br />

von Medienschaffenden. Die Erwartungen daran sind hoch.<br />

Die Schweiz ist ein sicheres Land für<br />

Medienschaffende. Auf Ranglisten<br />

der Pressefreiheit und Sicherheit rangiert<br />

die Schweiz stets in den Top 20.<br />

Morde an Journalist:innen, staatliche<br />

Verfolgung oder grossangelegte Desinformationskampagnen<br />

sind nichts,<br />

womit Medienleute sich hierzulande<br />

täglich auseinandersetzen müssten.<br />

Dennoch: Angriffe auf Presseleute,<br />

etwa bei Demonstrationen, nahmen<br />

während Corona drastisch zu, auch<br />

Übergriffe durch Polizist:innen werden<br />

immer mehr ein Schweizer Thema.<br />

Hinzu kommen Drohungen im<br />

digitalen Raum, Belästigung und Klagen<br />

durch Unternehmen oder Private,<br />

die kritische Berichterstattung verhindern<br />

wollen.<br />

Diese Entwicklungen sind allesamt<br />

Gründe, warum sich das Bundesamt<br />

für Kommunikation (BAKOM) im<br />

Frühjahr 2022 daran gemacht hat, unter<br />

Einbindung von Medienschaffenden,<br />

Gewerkschaften, Schulen, Verlagen<br />

und Verbänden einen nationalen<br />

Aktionsplan (NAP) zum Schutz von<br />

Medienschaffenden zu erarbeiten.<br />

Auch die Branche Medien bei <strong>syndicom</strong><br />

war von Anfang an mit dabei.<br />

«Von Mitgliedern hören wir öfter,<br />

mit welchen sicherheitsrelevanten<br />

Problemen die Medienschaffenden<br />

beim Arbeiten konfrontiert sind», sagt<br />

Stephanie Vonarburg, Leiterin Sektor<br />

Medien.» Entsprechend begrüsst <strong>syndicom</strong><br />

die Pläne des BAKOM: «Seit<br />

sich das Wort ‹Fake News› etabliert<br />

hat, leiden die Arbeit und das Ansehen<br />

der Journalist:innen darunter. Dass<br />

sie an Recherchen und Berichterstattung<br />

gehindert werden und dabei physische<br />

Gewalt oder psychischen Druck<br />

erfahren müssen, ist inakzeptabel.<br />

Mit einem Nationalen Aktionsplan<br />

zum Schutz der Medienschaffenden<br />

setzt sich die Schweiz für einen starken<br />

Journalismus ein», sagt Barbara<br />

Roelli, Journalistin und Co-Präsidentin<br />

des Branchenvorstands Presse.<br />

Der Plan soll drei Aktionsfelder<br />

umfassen. Das erste: Sensibilisierung<br />

und Prävention. Informationskampagnen,<br />

ein Dialog mit Blaulicht-Organisationen,<br />

einheitliches Monitoring<br />

zur Sicherheit der Medienschaffenden<br />

in der Schweiz und die Vereinheitlichung<br />

von Presseausweisen sollen<br />

den Journalismus in der Schweiz aufwerten.<br />

Das zweite Feld ist der Schutz<br />

vor Gewalt und Drohung, sowohl im<br />

digitalen als auch im analogen Raum,<br />

eine Anlaufstelle für bedrohte Schweizer<br />

Medienschaffende im Ausland ist<br />

angedacht sowie ein One-Stop-Shop<br />

für Betroffene in der Schweiz. Das dritte<br />

Handlungsfeld ist die rechtliche<br />

Sphäre und der Umgang mit missbräuchlichen<br />

Klagen. Der NAP soll im<br />

Frühjahr 2023 öffentlich werden.<br />

Natalia Widla<br />

Dieser Beitrag erschien in einer<br />

längeren Fassung zuerst im<br />

Medien<strong>magazin</strong> Edito 4/22.<br />

Ob in den Redaktionen oder vor Ort, online oder physisch, die Angriffe auf Medienschaffende nehmen zu: Es ist notwendig, darauf zu reagieren. (© Keystone)

«Die Belegschaft von Planzer ist hartnäckig<br />

und scheut nicht den Konflikt.» Urs Zbinden<br />

15<br />

Mobilisierung lohnt sich:<br />

Planzer KEP bekommt einen GAV<br />

Es brauchte eine energische Basisbewegung, aber auch den<br />

Eklat beim «Kassensturz».<br />

Die Leute vom Planzer-Depot baten <strong>syndicom</strong> um ihre Mitarbeit. (© Keystone/Laurent Gilliéron)<br />

Im Juni 2022 meldeten sich Chauffeure<br />

von Planzer KEP Zürich Altstetten<br />

bei uns. Sie erzählten, die Arbeitsverhältnisse<br />

im Depot seien prekär, lange<br />

Arbeitstage, kurzfristige Planung und<br />

überladene Fahrzeuge an der Tagesordnung.<br />

Es bestehe eine Gruppe, die<br />

bereits intern erfolglos versucht hätte,<br />

die Missstände zur Sprache zu bringen.<br />

Für uns kam diese Nachricht<br />

überraschend, hatten wir den Fokus<br />

in der Branche doch bisher auf DHL<br />

oder DPD gelegt. Planzer KEP ist seit<br />

rund 4 Jahren im Paketmarkt aktiv, beschäftigt<br />

praktisch keine Subunternehmen<br />

und stellte sich gegen aussen<br />

als Familienunternehmen dar.<br />

Mit einem Brief suchten wir im Juli<br />

den Dialog mit Planzer. Um den genannten<br />

Punkten Nachdruck zu verleihen,<br />

unterschrieben bis Ende September<br />

rund 75 % der Belegschaft in<br />

Zürich ein Mandat. Die Betriebsgruppe<br />

formalisierte sich in der Zwischenzeit<br />

und gab sich den Namen «Progress<br />

@Planzer». Doch die Versuche,<br />

mit Planzer ins Gespräch zu kommen,<br />

stiessen vorerst auf taube Ohren.<br />

Es brauchte noch Druck, damit es am<br />

28. November endlich zu einem Gespräch<br />

kommen konnte. Leider löste<br />

auch dieses Gespräch die Blockade<br />

nicht auf und es kam zur medialen Eskalation<br />

im «Kassensturz» vom 13. Dezember.<br />

Danach ging es schnell: nach<br />

der Ankündigung eines Sofortprogramms<br />

war Planzer KEP bereit, Verhandlungen<br />

über einen Gesamtarbeitsvertrag<br />

aufzunehmen.<br />

Die anstehenden GAV-Verhandlungen<br />

bei Planzer KEP sind das Resultat<br />

einer hartnäckigen und den<br />

Konflikt nicht scheuenden Basisbewegung.<br />

Es ist wichtig, diesen Punkt<br />

in aller Deutlichkeit festzuhalten.<br />

Denn das historische Gedächtnis<br />

ist auch bei Gewerkschaften zuweilen<br />

kurz. Wer erinnert sich noch daran,<br />

dass dem GAV in der Contact- und<br />

Callcenter-Branche ein «Kassensturz»-<br />

Beitrag und beinah eine Protest pause<br />

bei Avocis (heute Capita) vorausgegangen<br />

war? Oder dass die Personalvertretung<br />

bei Google Zürich durch<br />

eine Basis bewegung gegen den Willen<br />

des US-Managements durchgesetzt<br />

wurde?<br />

Im Februar beginnen nun die GAV-<br />

Verhandlungen bei Planzer. Bis dahin<br />

wird <strong>syndicom</strong> in allen Depots präsent<br />

sein und mit einer Umfrage die Bedürfnisse<br />

der ganzen Belegschaft abholen.<br />

In den Verhandlungen werden<br />

«Progress @Planzer» und <strong>syndicom</strong><br />

einen alten Faden aufnehmen: Bereits<br />

in den 2000er- und 2010er-Jahren bestand<br />

ein progressiver Firmen-GAV<br />

mit DPD. Gute Zeichen für die Arbeiter:innen<br />

der Branche über Planzer<br />

KEP hinaus.<br />

Urs Zbinden<br />

Scheinlösungen für<br />

Scheinprobleme<br />

Daniel Hügli, Leiter Sektor ICT und Mitglied der<br />

Geschäftsleitung<br />

Die Sozialpartnerschaft hat eine bald<br />

hundertjährige Geschichte und wird<br />

von allen Seiten gelobt. So vom Wirtschaftsdepartement,<br />

das sie als wichtigen<br />

Pfeiler und Markenzeichen des<br />

schweizerischen Erfolgsmodells bezeichnet<br />

– auch für die anstehenden<br />

Herausforderungen. Trotzdem gibt es<br />

immer wieder Angriffe auf die Sozialpartnerschaft.<br />

Etwa in der letzten<br />

Wintersession der eidgenössischen<br />

Räte, als die Vorstösse von Erich Ettlin/Obwalden<br />

und Andrea Gmür-Schönenberger/Luzern<br />

(beide in der Mitte-<br />

Fraktion) behandelt wurden.<br />

Ettlin verlangt, dass die kantonalen<br />

Mindestlöhne nicht für Branchen<br />

gelten, wo es allgemeinverbindliche<br />

Gesamtarbeitsverträge gibt. Doch es<br />

sind nur zwei Kantone, Genf und<br />

Neuenburg, die dies aktuell anders regeln.<br />

Kommt hinzu, dass die Stundenlöhne<br />

von Fr. 23.27 (Genf) respektive<br />

Fr. 20.08 gerade die Arbeitnehmenden<br />

im Tieflohn schützen sollen.<br />

Der Vorstoss Gmür fordert, dass<br />

bei einer Energiemangellage die Arbeitszeitbestimmungen<br />

flexibilisiert<br />

werden – und somit Nacht- und Sonntagsarbeit<br />

einfacher möglich sind.<br />

Doch bereits heute lässt das Arbeitsgesetz<br />

den Unternehmen genug Spielraum<br />

für Bewilligungen im öffentlichen<br />

Interesse.<br />

Anstatt sich also bei den Arbeitgebern<br />

mit Scheinlösungen für Scheinprobleme<br />

anzubiedern, würde sich<br />

die Mitte besser für Entlastungen der<br />

Bevölkerung angesichts der Teuerung<br />

einsetzen, wie sie versprochen hatte.

16 Arbeitswelt<br />

«Kein Wunder, dass die Privatsender die<br />

Berufsanfänger:innen nicht halten können.» Stephanie Vonarburg<br />

Die erste kollektive Vereinbarung<br />

beim privaten Radio und TV<br />

Die Sozialpartner haben eine Vereinbarung über die Mindestarbeitsbedingungen<br />

unterschrieben. Das ist für die Deutschschweiz,<br />

das Tessin und einige Sender der Romandie neu.<br />

Endlich besserer Lohn für die Beschäftigten des privaten Rundfunks. (© Keystone/ Christian Beutler)<br />

Im Rahmen der kommenden Ausschreibung<br />

der neuen Konzessionen<br />

für Radio- und TV-Sender soll eine<br />

branchenübliche Mindestregelung<br />

etabliert werden. Bisher gab es nur<br />

einseitig von den Arbeitgebern erlassene<br />

Standards, die auch seit 2007 auf<br />

tiefem Niveau stagnierten.<br />

So sah die bisherige Grundlage einen<br />

Mindestlohn von lediglich 4000<br />

Franken vor – und keine über die gesetzlichen<br />

Mindeststandards hinausgehenden<br />

Leistungen. Kein Wunder,<br />

dass auch die tatsächlich in dieser<br />

Teilbranche ausbezahlten Löhne der<br />

Arbeitnehmenden tief und die privaten<br />

Sender für viele Medienschaffende<br />

nur die Eintrittspforte in den Beruf<br />

blieben.<br />

Substanziell besserer Mindestlohn<br />

<strong>syndicom</strong> konnte über mehrere Verhandlungsrunden<br />

zusammen mit den<br />

Sozialpartnern nun den Mindestlohn<br />

in einem Schritt auf 4800 Franken monatlich<br />

erhöhen und den Anspruch<br />

auf einen 13. Monatslohn einführen.<br />

Zudem haben die Programmschaffenden<br />

Anspruch auf eine Woche mehr<br />

Ferien als das gesetzliche Minimum.<br />

Nebst weiteren Verbesserungen<br />

der Arbeitsbedingungen unter anderem<br />

beim Mutter- und Vaterschaftsurlaub<br />

ist es erstmals gelungen, zumindest<br />

bei den Privat-Fernsehsendern<br />

Mindestlöhne für die Ausbildungszeit<br />

einzuführen: im Praktikum (1 bis 6<br />

Monate) sind es mindestens 1500<br />

Franken, im ersten Jahr des Volontariats<br />

(oder Stages) sind es 2500 und im<br />

zweiten Jahr 3500 Franken.<br />

Leider ohne die Privatradios<br />

Sehr bedauerlich und kaum nachvollziehbar<br />

ist, dass der Verband der<br />

Privat-Radios sich diesen Minima für<br />

den Berufseinstieg nicht anschliessen<br />

konnte und lediglich eine Empfehlung<br />

zu angemessener Entlöhnung<br />

abgibt. Gerade während des beruflichen<br />

Einstiegs ist es besonders wichtig,<br />

die jungen Medienschaffenden zu<br />

schützen und ihnen eine Perspektive<br />

in den Medien zu geben. Trotzdem<br />

steht <strong>syndicom</strong> zu diesem Verhandlungsergebnis<br />

und sieht darin einen<br />

Schritt in die richtige Richtung, um<br />

zusammen mit den Beschäftigten darauf<br />

aufzubauen.<br />

Die Gewerkschaft wird die Redaktionen<br />

kollektiv auf Betriebsebene<br />

und individuell bei Lohngesprächen<br />

unterstützen, fairere effektive Löhne<br />

auszuhandeln.<br />

Stephanie Vonarburg<br />

Zum Vertragstext<br />

«Die Jungen wollen<br />

nicht mehr arbeiten»<br />

Jane Bossard, Jugendsekretärin bei <strong>syndicom</strong><br />

Bis zu diesem Satz war es eigentlich<br />

eine normale Diskussion am Familientisch.<br />

Aber das – das nehme ich persönlich.<br />

Diese Aussage macht mich<br />

wütend. Denn nicht wir jungen Menschen<br />

sind das Problem. Das Problem<br />

ist, dass man hart arbeiten, sich körperlich,<br />

seelisch und geistig aufopfern<br />

muss, um ein vollwertiges Mitglied<br />

dieser Leistungsgesellschaft zu sein.<br />

Wir wollen arbeiten, wir wollen<br />

einen Job, der Spass macht, der unser<br />

Leben sogar bereichert, aber wir wollen<br />

uns auch nicht kaputt machen und<br />

nicht nur für die Arbeit leben, wir wollen<br />

leben – ist das falsch? Ist das nicht<br />

genau das, wofür die Gewerkschaften<br />

kämpfen? Wir haben unser ganzes Leben<br />

lang beobachten können, wie hart<br />

unsere Eltern und Grosseltern schufteten,<br />

damit es am Ende des Monats<br />

reichte. Wir haben zugesehen, wie<br />

sich die Menschen für die Arbeit kaputt<br />

machten, für viel zu wenig im<br />

Portemonnaie. Und genau das wollen<br />

wir nicht mehr. Weil wir eben auch zusehen<br />

konnten, wie sich die Welt ändern<br />

kann und dass sich Arbeitsbedingungen<br />

verbessern können.<br />

Das hat nichts mit Faulheit oder<br />

mangelndem Willen zu tun. Sondern<br />

mit dem Bewusstsein, dass wir uns<br />

nicht für die Arbeit aufopfern müssen,<br />

weil wir nicht nur Pflichten, sondern<br />

auch Rechte haben. Dank der Arbeit<br />

der Gewerkschaften und den Generationen<br />

vor uns haben wir Rechte, wie<br />

etwa das Recht auf Nichterreichbarkeit<br />

oder auf Arbeitszeiterfassung.<br />

Und die fordern wir auch ein.

«Gesicherte Renten bleiben ein Kernanliegen der<br />

Gewerkschaften.» Daniel Münger, Präsident <strong>syndicom</strong><br />

17<br />

Starke Rente, Leben in Würde<br />

Die Tagung der Pensionierten <strong>syndicom</strong> war der Startschuss einer<br />

sozialpolitischen Bewegung: «In Bewegung» war das Motto.<br />

Sehr grosses Interesse an der Sozialpolitik bei den Pensionierten der Gewerkschaft. (© R. Aeschlimann)<br />

Nach der Pensionierung weiterhin aktiv<br />

etwas bewegen: An diesem Punkt<br />

möchten die Pensionierten <strong>syndicom</strong><br />

ansetzen. So ist auch die von ihnen initiierte,<br />

zweisprachige Tagung «In Bewegung/En<br />

mouvement» vom 10. Januar<br />

restlos ausgebucht. Sie ist der<br />

Startschuss einer sozialpolitischen<br />

Bewegung, die für bessere Renten und<br />

ein Leben in Würde eintritt.<br />

Gesicherte Renten sind ein Kernanliegen<br />

der Gewerkschaft, wie Daniel<br />

Münger in seinem Begrüssungswort<br />

festhält: «Trotz der Krisen des vergangenen<br />

Jahres verändern sich die<br />

Grundwerte nicht: Ein Leben in Würde<br />

und Chancengerechtigkeit. Für<br />

diese Werte stehen wir bei der Gewerkschaft<br />

ein.» Drei hochkarätige<br />

Redner:innen waren eingeladen: Paul<br />

Rechsteiner, Alt-Ständerat, Doris Bianchi,<br />

Direktorin der Pensionskasse<br />

Publica, und Giorgio Pardini, vor seiner<br />

Pensionierung u. a. Leiter des Sektors<br />

ICT bei <strong>syndicom</strong>.<br />

Paul Rechsteiner fokussierte auf<br />

die Abstimmung «AHV 21», die nicht<br />

im Sinne der Gewerkschaften ausfiel.<br />

Dennoch stimmt ihn das knappe<br />

Resultat zuversichtlich: «Das Forschungsinstitut<br />

GFS hat eine Zustimmungsquote<br />

von 60 % prognostiziert.<br />

Zuletzt haben lediglich 30 000 Stimmen<br />

den Unterschied gemacht.» Doris<br />

Bianchi hebt die Vorteile des 2-Säulen-Systems<br />

hervor. Es sei trotz angespannter<br />

wirtschaftlicher Lage grundsätzlich<br />

stabil. Leider könne rein<br />

strukturell die Teuerung nicht in der<br />

2. Säule ausgeglichen werden. Rentenverbesserungen<br />

können nur über die<br />

AHV erfolgen. Darum sind starke Gewerkschaften<br />

gefragt. Giorgio Pardini<br />

thematisierte die Schwachstellen der<br />

anstehenden BVG-Reform. Unter dem<br />

Deckmantel der Verbesserung für die<br />

tiefsten Einkommen, was vor allem<br />

Frauen mit tiefen Löhnen und Teilzeitpensen<br />

betrifft, sei insgesamt ein<br />

Abbau für alle geplant.<br />

Einig sind sich alle drei Redner:innen<br />

in einem Punkt: Solidarität zwischen<br />

den Generationen ist der<br />

Schlüssel, um die Abbauprogramme<br />

wirksam zu bekämpfen. Diese Solidarität<br />

gilt es zu stärken. Um es in den<br />

Worten von Mit-Organisator Thomas<br />

Burger zu sagen: «Eine sozialgerechte<br />

Zukunft lohnt sich auch für Pensionierte.»<br />

Als nächster Schritt sollen<br />

eine Arbeitsgruppe zum Thema Altersvorsorge<br />

und ein Netzwerk von aktiven<br />

Personen gebildet werden. Thomas<br />

Burger ergänzt: «Die Gewerkschaftsgeschichte<br />

hat gezeigt, dass wir dann<br />

erfolgreich waren, wenn wir uns zusammengeschlossen<br />

haben.»<br />

Catalina Gajardo<br />

Lohnerhöhung in den<br />

ersten Medienhäusern<br />

Stephanie Vonarburg, Leiterin Sektor Medien und<br />

Vizepräsidentin <strong>syndicom</strong><br />

Zum ersten Mal seit langem erhöhen<br />

Medienunternehmen die Löhne. Fast<br />

ein Tabubruch – seit vielen Jahren hat<br />

kein Verlag mehr die Löhne generell<br />

erhöht. Wenn, dann kam es nur zu individuellen,<br />

leistungsabhängigen Erhöhungen.<br />

Was notabene zu unfairer<br />

Bevor zugung, zum Auseinanderdriften<br />

der Lohnschere und zu Diskriminierung<br />

führt.<br />

Viele Medienschaffende erfuhren<br />

einen schleichenden Reallohnverlust,<br />

Berufseinsteiger:innen erhielten immer<br />

tiefere Löhne. Kein Wunder, sinken<br />

die Löhne in der Branche laufend.<br />

Die Jahresteuerung 2022 von 2,8 %<br />

scheint ein Umdenken gebracht zu haben.<br />

Die Gruppe um den K-Tipp gewährt<br />

einen generellen, prozentualen<br />

Lohnanstieg zur Abfederung der Teuerung.<br />

Bei Keystone-SDA gibt es mehr<br />

für gut die Hälfte des Personals (immerhin<br />

jene mit tieferen Löhnen).<br />

Beim Branchenprimus, dem wohlhabendsten<br />

Verlag, Tamedia, werden<br />

die Personalkommissionen weiter<br />

hingehalten. Auch bei CH Media ist<br />

das Personal nicht zufrieden, weil es<br />

mit Peanuts abgespeist wird.<br />

Bei Ringier, Ringier Axel Springer<br />

Schweiz und der NZZ gibt es einmalig<br />

eine fixe Summe, die bei der Mehrheit<br />

der Beschäftigten die Teuerungsentwicklung<br />

ausgleichen wird – das bedeutet<br />

dann ab 2024 einen Reallohnverlust,<br />

wenn die Erhöhung nicht<br />

verstetigt wird.<br />

Die ausgehandelten Lohnerhöhungen<br />

sind ein erster Schritt und zeigen,<br />

dass Bewegung bei den Löhnen<br />

möglich ist. Die Lohnsituation in den<br />

privaten Medienhäusern muss nachhaltig<br />

verbessert werden. Darum ist<br />

klar: wir bleiben dran, zusammen mit<br />

den Personalkommissionen und dem<br />

ganzen Personal.<br />

Die Medien haben ein Problem,<br />

wenn sie das Personal bezüglich Lohnentwicklung<br />

und Arbeitsbedingungen<br />

weiterhin geringschätzen.

18 Politik<br />

Mehr Sicherheit<br />

für Arbeitsmigrant:innen<br />

Die SGB-Migrationskommission sichert den Informationsfluss<br />

zum Thema Migration zwischen den Gewerkschaften und entwickelt<br />

Vorschläge zur Verbesserung der Situation von<br />

Migrant:innen in der Schweiz. Neben dem Präsidenten Hilmi<br />

Gashi (Unia) ist Regula Bühlmann, Zentralsekretärin SGB,<br />

zuständig für das Dossier. Sie beleuchtet für uns die Höhen,<br />

Tiefen und Ziele der gewerkschaftlichen Migrationspolitik.<br />

Text: Regula Bühlmann (SGB)<br />

Bild: Keystone/Laurent Gilliéron<br />

Migrant:innen in den<br />

Gewerkschaften<br />

Die Schweiz ist ein Einwanderungsland.<br />

Ohne Migrant:innen, die rund<br />

40 Prozent der Bevölkerung ausmachen,<br />

würden Gesellschaft und<br />

Wirtschaft nicht funktionieren. Das<br />

zeigt sich auch in den Gewerkschaften.<br />

Die Unia ist daher die grösste<br />

Migrant:innen-Organisation der<br />

Schweiz, mehr als die Hälfte ihrer<br />

Mitglieder sind keine Schweizer<br />

Staatsangehörigen. Selbstverständlich<br />

haben in den Gewerkschaften<br />

auch Menschen ohne Schweizer<br />

Pass das volle Mitspracherecht.<br />

Leider funktioniert die Schweizer<br />

Politik nicht wie die SGB-Gewerkschaften.<br />

Im Gegenteil: In den<br />

letzten Jahren haben Bundesrat und<br />

Parlament die Ausländer:innen-Gesetzgebung<br />

immer mehr verschärft<br />

und Sozialhilfe und Migrationspolitik<br />

auf unmenschliche Art verknüpft.<br />

Armutsrisiko Migration<br />

Menschen ohne Schweizer Pass dürfen<br />

ihr Umfeld poli tisch nicht mitgestalten,<br />

sondern werden in die<br />

Prekarität gedrängt. Je prekärer, je<br />

schlechter ihre wirtschaftliche Situation,<br />

desto schlechter werden ihre<br />

Chancen auf stabile Aufenthaltsverhältnisse,<br />

finanzielle Sicherheit und<br />

Schweizer Bürger:innen-Rechte.<br />

Diesen Teufelskreis bekämpfen die<br />

SGB-Gewerkschaften.<br />

Unter den Armutsbetroffenen sind<br />

Migrant:innen überdurchschnittlich<br />

vertreten: Die Armutsquote von<br />

Schweizer:innen liegt bei 7,5 Prozent,<br />

von Menschen anderer Nationalitäten<br />

bei 10,5 Prozent. Nicht nur<br />

sind die Löhne migrantischer Arbeitnehmender<br />

tiefer als die Löhne<br />

von Schweizer:innen. Auch setzt die<br />

nationale Politik zurzeit alles daran,<br />

den Sozialhilfebezug von Migrant:-<br />

innen tief zu halten.<br />

Letztes Jahr hat der Bundesrat<br />

eine Änderung des Ausländer:innen-<br />

und Integrationsgesetzes (AIG)<br />

in die Vernehmlassung geschickt,<br />

mit dem er Angehörigen von Drittstaaten<br />

die Sozialhilfe kürzen will.<br />

Diese Änderung verletzt gleich zwei<br />

Verfassungsgrundsätze: die Rechtsgleichheit<br />

aller Menschen (Art. 8<br />

Abs. 1) und das Recht auf Hilfe in<br />

Notlagen (Art. 12). Dieser Vorschlag<br />

des Bundesrats ist ein neuer Tiefpunkt<br />

in einer Abwärtsentwicklung<br />

hin zu immer mehr Diskriminierungen<br />

von Armutsbetroffenen.<br />

Das neue AIG gefährdet seit<br />

dem 1. Januar 2019 die Aufenthaltssicherheit<br />

von Menschen ohne<br />

Schweizer Pass: Während zuvor eine<br />

Niederlassungs bewilligung nur in<br />

Ausnahmefällen entzogen wurde<br />

und nach 15-jährigem Aufenthalt<br />

gesichert war, kann das Beziehen<br />

von Sozialhilfe neu immer zur Ausweisung<br />

oder zur Rückstufung der<br />

Bewilligung führen. Die Kriminalisierung<br />

der Armut hat zur Folge,<br />

dass viele armutsbetroffene Menschen<br />

nicht zum Sozialamt gehen,<br />

um ihr Aufenthalts- oder Niederlassungsrecht<br />

zu schützen.<br />

Armut ist kein Verbrechen<br />

Doch es gibt auch eine Gegenbewegung:<br />

Auf Druck gewerkschaftlicher<br />

und zivilgesellschaftlicher<br />

Akteur: innen hat der Nationalrat im<br />

September 2022 der parlamentarischen<br />

Initiative 20.451 «Armut ist<br />

kein Verbrechen» Folge gegeben.<br />

Nach zehnjährigem Aufenthalt in<br />

der Schweiz sollen Aufenthalts- bzw.<br />

Niederlassungsbewilligung auch bei<br />

Sozialhilfebezug nicht mehr entzogen<br />

werden dürfen. Dies ist ein<br />

wichtiges Leuchtsignal an Kreise,<br />

die die Grundrechte von Menschen<br />

ohne Schweizer Pass immer weiter<br />

beschränken wollen.<br />

Zugang zum Arbeitsmarkt<br />

Das Ziel rechter Politiker:innen, mit<br />

Sozialhilfekürzungen Anreize für<br />

die Arbeitsintegration setzen, ist<br />

mehr als zynisch. Die Arbeitsintegration<br />

ist nicht in erster Linie<br />

eine Frage von gutem Willen der<br />

Betroffenen, es braucht vor allem<br />

einen Arbeitsmarkt, zu dem auch<br />

Menschen ohne Schweizer Pass<br />

Zugang haben. Und Menschen, die<br />

keine Schweizer Ausbildung haben<br />

oder nicht mit dem Schweizer Arbeitsmarkt<br />

vertraut sind, müssen<br />

wir unter stützen, damit sie im Erwerbsleben<br />

Fuss fassen können.<br />

Der Schweizerische Gewerkschaftsbund<br />

begleitet deshalb die Programme<br />

eng, mit denen der Bund

«Für die Integration braucht es vor allem<br />

einen Arbeitsmarkt, zu dem Menschen ohne<br />

Schweizer Pass auch Zugang haben.»<br />

Regula Bühlmann,<br />

Schweizerischer Gewerkschaftsbund<br />

Riesige Arbeit<br />

der Gewerkschaft<br />

für die<br />

Menschen<br />

Migrant:innen besser in den Arbeitsmarkt<br />

integrieren will: Mit der<br />

Integrations-Vorlehre werden seit<br />

2018 anerkannte Flüchtlinge und<br />

vorläufig Aufgenommene auf eine<br />

Berufslehre vorbereitet, seit Sommer<br />

2021 auch andere spät<br />

zugewanderte Jugendliche und junge<br />

Erwachsene. Arbeitgeber, die<br />

Flüchtlinge und vorläufig Aufgenommene<br />

mit einem grösseren Bedarf<br />

an Ein arbeitung einstellen, erhalten<br />

finanzielle Zuschüsse. Der<br />

SGB setzt sich dafür ein, dass dank<br />

diesen Programmen Migrant:innen<br />

Zugang zum Arbeitsmarkt finden,<br />

ohne als billige Arbeitskräfte missbraucht<br />

zu werden.<br />

SGB streitet für<br />

leichtere Einbürgerung<br />

Ein Viertel der Schweizer Bevölkerung<br />

hat keinen Schweizer Pass und<br />

somit auch keine politischen Rechte.<br />

Die Einbürgerung ist kantonal<br />

und kommunal unterschiedlich geregelt<br />

– die Entscheide sind entsprechend<br />

willkürlich. Mit wenigen Ausnahmen<br />

verstehen die politischen<br />

Behörden das Bürgerrecht als Privileg,<br />

das es sich zu verdienen gilt,<br />

und nicht als Grundrecht derjenigen,<br />

die hier leben.<br />

Etwas Bewegung ausgelöst hat<br />

die vom SGB 2017 lancierte Einbürgerungs-Offensive:<br />

In einigen Gemeinden<br />

wurden Hürden abgebaut<br />

und Einwohner:innen, welche die<br />

Voraussetzungen für die Einbürgerung<br />

erfüllen, aktiv eingeladen,<br />

Schweizer Bürger:innen zu werden.<br />

Der Ständerat hat eine Motion<br />

von Lisa Mazzone zur erleichterten<br />

Einbürgerung von Ausländer:innen<br />

der zweiten Generation an die Kommission<br />

zur Vor beratung überwiesen.<br />

Eine weiter gehende Motion des<br />

ehemaligen SGB-Präsidenten Paul<br />

Rechsteiner, der ein Recht auf das<br />

Schweizer Bürgerrecht für in der<br />

Schweiz Geborene forderte, hat das<br />

Parlament leider abgelehnt.<br />

Im Verein «Aktion Vierviertel»<br />

kämpfen auch viele Gewerkschafter:innen<br />

für ein Grundrecht auf<br />

Einbürgerung, damit wir 50 Jahre<br />

nach Einführung des Stimmrechts<br />

für Frauen eine vollständige «Vierviertel»-Demokratie<br />

haben. Es ist<br />

eine Initiative in Arbeit, mit der dieses<br />

Ziel erreicht werden soll.<br />

Die Schweiz kann solidarisch sein<br />

Dass die Schweiz solidarisch sein<br />

kann, zeigt sie mit der Aufnahme<br />

der vor Putins Angriffskrieg geflüchteten<br />

Ukrainer:innen. Diese Solidarität<br />

muss sie allen Menschen zukommen<br />

lassen, die auf der Suche<br />

nach Schutz und Sicherheit hierher<br />

kommen – egal woher. Sie muss ihnen<br />

den Weg aus der Armut ermöglichen<br />

und ihnen ein stabiles Daheim<br />

bieten. Die Schweiz muss<br />

zulassen, dass alle Einwohner:innen<br />

dieses Daheim politisch mitgestalten<br />

können. Damit diese Vision<br />

Wirklichkeit wird, setzt sich der SGB<br />

weiter ein für Aufenthaltssicherheit<br />

und Teilhabe und für ein Ende von<br />

Prekarität und Kriminalisierung.<br />

Zur Migrationskommission<br />

des SGB<br />

Meine Eltern sind aus Italien und<br />

Österreich in die Schweiz gekommen,<br />

um hier zu arbeiten, als man<br />

Arbeitskräfte gerufen hatte, aber<br />

Menschen kamen. Hier geboren,<br />

bekam ich die Nachwehen der<br />

Schwarzenbach-Initiative mit, welche<br />

glücklicherweise abgelehnt<br />

wurde. Mit 20 wurde ich «erleichtert<br />

eingebürgert». Da meine Eltern in<br />

der Gewerkschaft organisiert waren,<br />

wusste ich um deren elementare<br />

Unterstützung für die ausländischen<br />

Angestellten. Ich bin stolz auf<br />

die riesige Integrationsarbeit, die<br />

die Gewerkschaften leisteten und<br />

leisten.<br />

Die IG Migration bei <strong>syndicom</strong><br />

Bei <strong>syndicom</strong> kommen Migrantinnen<br />

und Migranten zu Wort und zu<br />

ihrem guten Recht. In allen Gremien<br />

sind sie willkommen und eingeladen,<br />

aktiv mitzuwirken. In den<br />

Branchen wie in der branchenübergreifenden<br />

IG Migration, deren zentrales<br />

Anliegen es ist, die Arbeitsbedingungen<br />

von Migrantinnen und<br />

Migranten zu verbessern und ihren<br />

Bedürfnissen Gehör zu verschaffen.<br />

Aktuell sind in der IG Migration<br />

Mitglieder aus Ländern wie Kongo,<br />

Marokko, Albanien, Ägypten, Iran,<br />

Kirgisien und Türkei (Kurd:innen)<br />

aktiv.<br />

Die IG unterstützt aktuell die<br />

Aktion Vierviertel, siehe nebenstehenden<br />

Text, und engagiert sich gegen<br />

Rassismus auf der Arbeit und<br />

im Alltag. Dazu lancierte sie vor<br />

einiger Zeit Videostatements und<br />

entwickelt neue Ideen. Wichtig ist<br />

neben der erreichten Verankerung<br />

des Schutzes vor Diskriminierung<br />

aufgrund von Kultur und Herkunft<br />

in den Gesamtarbeitsverträgen,<br />

dass die Unternehmen bei Rassismus<br />

– gleich wie bei Sexismus –<br />

eine Haltung der Nulltoleranz leben.<br />

In Zürich besteht seit vielen Jahren<br />

zudem eine regionale Migrationsgruppe<br />

von <strong>syndicom</strong>, die jedes Jahr<br />

am Lauf gegen Rassismus teilnimmt.<br />

Patrizia Mordini<br />

Zur <strong>syndicom</strong>-Interessengruppe<br />

Migration

20 Die andere<br />

Seite<br />