Wipptal Magazin

Hier findest du Geschichten rund ums Wipptal.

Hier findest du Geschichten rund ums Wipptal.

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

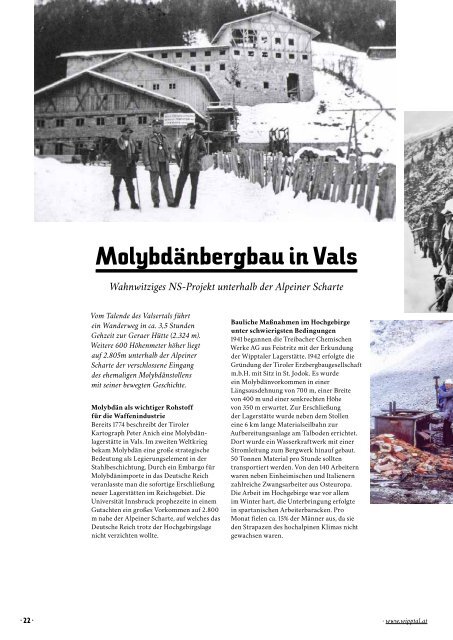

Molybdänbergbau in Vals<br />

Wahnwitziges NS-Projekt unterhalb der Alpeiner Scharte<br />

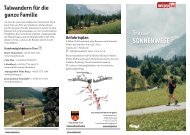

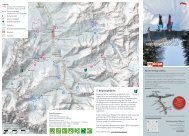

Vom Talende des Valsertals führt<br />

ein Wanderweg in ca. 3,5 Stunden<br />

Gehzeit zur Geraer Hütte (2.324 m).<br />

Weitere 600 Höhenmeter höher liegt<br />

auf 2.805m unterhalb der Alpeiner<br />

Scharte der verschlossene Eingang<br />

des ehemaligen Molybdänstollens<br />

mit seiner bewegten Geschichte.<br />

Molybdän als wichtiger Rohstoff<br />

für die Waffenindustrie<br />

Bereits 1774 beschreibt der Tiroler<br />

Kartograph Peter Anich eine Molybdänlagerstätte<br />

in Vals. Im zweiten Weltkrieg<br />

bekam Molybdän eine große strategische<br />

Bedeutung als Legierungselement in der<br />

Stahlbeschichtung. Durch ein Embargo für<br />

Molybdänimporte in das Deutsche Reich<br />

veranlasste man die sofortige Erschließung<br />

neuer Lagerstätten im Reichsgebiet. Die<br />

Universität Innsbruck prophezeite in einem<br />

Gutachten ein großes Vorkommen auf 2.800<br />

m nahe der Alpeiner Scharte, auf welches das<br />

Deutsche Reich trotz der Hochgebirgslage<br />

nicht verzichten wollte.<br />

Bauliche Maßnahmen im Hochgebirge<br />

unter schwierigsten Bedingungen<br />

1941 begannen die Treibacher Chemischen<br />

Werke AG aus Feistritz mit der Erkundung<br />

der <strong>Wipptal</strong>er Lagerstätte. 1942 erfolgte die<br />

Gründung der Tiroler Erzbergbaugesellschaft<br />

m.b.H. mit Sitz in St. Jodok. Es wurde<br />

ein Molybdänvorkommen in einer<br />

Längsausdehnung von 700 m, einer Breite<br />

von 400 m und einer senkrechten Höhe<br />

von 350 m erwartet. Zur Erschließung<br />

der Lagerstätte wurde neben dem Stollen<br />

eine 6 km lange Materialseilbahn zur<br />

Aufbereitungsanlage am Talboden errichtet.<br />

Dort wurde ein Wasserkraftwerk mit einer<br />

Stromleitung zum Bergwerk hinauf gebaut.<br />

50 Tonnen Material pro Stunde sollten<br />

transportiert werden. Von den 140 Arbeitern<br />

waren neben Einheimischen und Italienern<br />

zahlreiche Zwangsarbeiter aus Osteuropa.<br />

Die Arbeit im Hochgebirge war vor allem<br />

im Winter hart, die Unterbringung erfolgte<br />

in spartanischen Arbeiterbaracken. Pro<br />

Monat fielen ca. 15% der Männer aus, da sie<br />

den Strapazen des hochalpinen Klimas nicht<br />

gewachsen waren.<br />

· 22 · · www.wipptal.at