als pdf zum Download. - Konservierung und Restaurierung ...

als pdf zum Download. - Konservierung und Restaurierung ...

als pdf zum Download. - Konservierung und Restaurierung ...

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

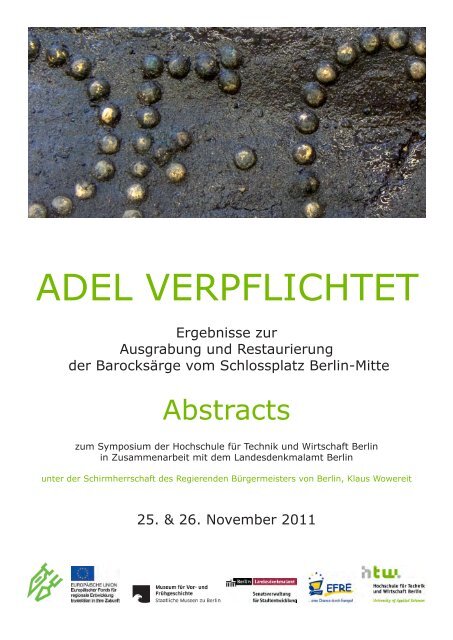

ADEL VERPFLICHTET<br />

Ergebnisse zur<br />

Ausgrabung <strong>und</strong> <strong>Restaurierung</strong><br />

der Barocksärge vom Schlossplatz Berlin-Mitte<br />

Abstracts<br />

<strong>zum</strong> Symposium der Hochschule für Technik <strong>und</strong> Wirtschaft Berlin<br />

in Zusammenarbeit mit dem Landesdenkmalamt Berlin<br />

unter der Schirmherrschaft des Regierenden Bürgermeisters von Berlin, Klaus Wowereit<br />

25. & 26. November 2011

Grußwort<br />

Berlin entdeckt seine historische Mitte. Grabungen am Petriplatz, dem Schlossplatz oder vor<br />

dem Berliner Rathaus werfen ein neues Licht auf Kapitel unserer Stadtgeschichte, die durch<br />

die Folgen des Zweiten Weltkrieges fast ausgelöscht schienen. Die Bergung vier barocker<br />

Särge auf dem Areal des Schlossplatzes im April 2009 war einer der bisher bedeutendsten<br />

Grabungsf<strong>und</strong>e. Seither wurden die F<strong>und</strong>e von Studierenden <strong>und</strong> Wissenschaftlerinnen <strong>und</strong><br />

Wissenschaftlern der Hochschule für Technik <strong>und</strong> Wirtschaft Berlin untersucht. Dass diese<br />

Überreste <strong>zum</strong> Teil konkreten Personen zugeordnet werden konnten, macht diese F<strong>und</strong>e<br />

umso spektakulärer.<br />

Nun werden die mit Spannung erwarteten Ergebnisse dieser Arbeiten auf dem Symposium<br />

„Adel verpflichtet“ vorgestellt. Ich bin sicher, dass diese Veranstaltung auf große Aufmerksamkeit<br />

auch außerhalb der Fachwelt treffen wird. Das Interesse der Berlinerinnen <strong>und</strong> Berliner<br />

an ihrer Stadtgeschichte war zuletzt in der Ausstellung des Stadtmuseums „Berlins vergessene<br />

Mitte“ zu spüren. Das Symposium „Adel verpflichtet“ leistet einen wichtigen Beitrag,<br />

Berlins Mitte dem Vergessen zu entreißen.<br />

In diesem Sinne begrüße ich alle Teilnehmerinnen <strong>und</strong> Teilnehmer <strong>und</strong> wünsche der Veranstaltung<br />

einen anregenden Verlauf.<br />

Klaus Wowereit<br />

Regierender Bürgermeister von Berlin

Vorwort<br />

Liebe Teilnehmerinnen <strong>und</strong> Teilnehmer des Kolloquiums „Adel verpflichtet“<br />

Es ist uns eine ganz besondere Freude, Sie zu diesem Kolloquium begrüßen zu dürfen. In der<br />

Archäologie wird immer der Anspruch sehr hoch getragen, interdisziplinär zu arbeiten. Neue<br />

Untersuchungsmethoden <strong>und</strong> Verfahren eröffnen ganz neue Möglichkeiten der Erkenntnis. Es<br />

ist zudem eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass die Ausgrabung <strong>und</strong> deren Auswertung<br />

nicht das Ende des Projektes darstellt, sondern dass <strong>Restaurierung</strong> <strong>und</strong> Präsentation wesentlich<br />

dazugehören. Und doch werden diese Folgeschritte häufig nicht gegangen. Das liegt nicht<br />

an Bequemlichkeit <strong>und</strong> Unvermögen, häufig sind es die begrenzten finanziellen Möglichkeiten<br />

<strong>und</strong> der sehr hohe Arbeitsdruck, der dazu führt, dass vieles, was wünschenswert <strong>und</strong> notwendig<br />

wäre, unerledigt liegen bleibt.<br />

In diesen Tagen können wir das Gegenteil erleben. Bereits auf der Grabung wurde die Bedeutung<br />

der Sarkophage erkannt <strong>und</strong> schnell nach den geeigneten Kooperationspartnern<br />

gesucht. Dem Grabungsleiter Michael Malliaris <strong>und</strong> seinem umsichtig agierendem Team ist<br />

dafür herzlich zu danken.<br />

Mit der Hochschule für Technik <strong>und</strong> Wirtschaft hat die Berliner Landesarchäologie hier vor Ort<br />

einen für solche schwierigen Aufgaben herausragend geeigneten Partner gef<strong>und</strong>en. Bachelor-<br />

<strong>und</strong> Masterstudierende der <strong>Restaurierung</strong> übernehmen Projektarbeiten, in denen sie sich in<br />

Praxis <strong>und</strong> Theorie bewähren <strong>und</strong> in Kooperation mit Wissenschaftlern anderer Disziplinen<br />

Aufgaben erfolgreich lösen müssen.<br />

Diese Zusammenarbeit hat sich schon auf vielen Feldern bewährt <strong>und</strong> ist, wie hier deutlich<br />

sichtbar wird, für alle, für die Studierenden, für die Fachwissenschaftler <strong>und</strong> schon bald auch<br />

für die in hohem Maße interessierte Öffentlichkeit von großem Gewinn. Hier zeigt sich beispielhaft,<br />

wie Denkmalpflege <strong>und</strong> Forschung, wie das Land Berlin, die Stiftung Preußischer<br />

Kulturbesitz <strong>und</strong> die Hochschulen in Berlin zusammenarbeiten.<br />

Die Archäologie der Neuzeit bietet für die Erforschung eines F<strong>und</strong>zusammenhanges häufig<br />

besondere Möglichkeiten. So können in diesem Falle die in den Sarkophagen bestatteten Personen<br />

identifiziert <strong>und</strong> sogar mit historisch überlieferten Fakten verb<strong>und</strong>en werden. Besonders<br />

faszinierend ist es, dass sogar die Familie der vor ca. 300 Jahren verstorbenen Menschen<br />

in den Forschungsprozess eingeb<strong>und</strong>en werden kann

Die aufwändigen Arbeiten werden schon bald die Öffentlichkeit faszinieren. Im Januar 2012<br />

beginnt die Ausstellung im Neuen Museum auf der Museumsinsel. Das Museum für Vor- <strong>und</strong><br />

Frühgeschichte bewahrt <strong>und</strong> präsentiert die Berliner Bodenf<strong>und</strong>e. Damit können sie an dem<br />

Ort gezeigt werden, der wie kein anderer in Berlin herausragende F<strong>und</strong>e der Archäologie<br />

aus allen Epochen birgt.<br />

Den MitarbeiterInnen aller Kooperationspartner sei an dieser Stelle für ihr großes Engagement<br />

gedankt. Besonders hervorzuheben ist das Team der studentischen Organisatorinnen<br />

der Tagung sowie deren Betreuer, Prof. Dr. Alexandra Jeberien M.A. <strong>und</strong> Rest. Stephan<br />

Puille.<br />

Prof. Dr. Matthias Knaut<br />

Vizepräsident HTW Berlin<br />

Prof. Dr. Matthias Wemhoff<br />

Direktor des Museum für Vor-<br />

<strong>und</strong> Frühgeschichte

Einleitung<br />

In den Jahren zwischen 2008 <strong>und</strong> 2010 ist der Berliner Schlossplatz zur Geländeerschließung<br />

für das zukünftige Humboldtforum archäologisch untersucht worden. Hierbei stand unter<br />

anderem das Areal eines ehemaligen Dominikanerklosters im Fokus der Grabungen, die im<br />

Januar 2009 eine barocke Adelsgruft mit insgesamt achtzehn Bestattungen hervorbrachten.<br />

Drei der freigelegten zwölf Kindersärge sowie ein metallener Blei-Zinn Sarkophag wurden im<br />

Frühling 2009 an den Studiengang <strong>Konservierung</strong> <strong>und</strong> <strong>Restaurierung</strong>/Grabungstechnik der<br />

HTW Berlin verbracht. Im Rahmen eines langfristig angelegten Kooperationsprojektes zwischen<br />

dem Landesdenkmalamt Berlin, den Staatlichen Museen zu Berlin <strong>und</strong> der Hochschule<br />

sind die <strong>als</strong> Blockbergung gesicherten, stark abgebauten F<strong>und</strong>komplexe in den Folgejahren<br />

ausführlich grabungstechnisch dokumentiert, naturwissenschaftlich untersucht <strong>und</strong> insbesondere<br />

konservatorisch-restauratorisch bearbeitet worden.<br />

Zu den hochkomplexen Fragestellungen <strong>und</strong> den teils einzigartigen Bef<strong>und</strong>en <strong>und</strong> Erhaltungszuständen<br />

entstanden im Verlauf des Projektes diverse Semester- <strong>und</strong> Abschlussarbeiten.<br />

Diese widmen sich dem restauratorischen Umgang mit den meist organischen F<strong>und</strong>materialien<br />

bzw. den komplexen Materialkombinationen <strong>und</strong> greifen auch kulturhistorische Ansätze<br />

zur Funktion <strong>und</strong> zur Rekonstruktion der F<strong>und</strong>e auf.<br />

Das Symposium ADEL VERPFLICHTET stellt die erarbeiteten Studienergebnisse nunmehr einer<br />

breiten Fachöffentlichkeit vor. Hierbei stehen zunächst die Abschlussarbeiten <strong>und</strong> Forschungen<br />

der HTW Studierenden im Mittelpunkt. Eine inhaltliche Klammer wird zudem durch<br />

die geschichtswissenschaftlichen Beiträge gesetzt, so dass die bereits über den gesamten<br />

Projektablauf gepflegte enge Zusammenarbeit in der Diskussion eine Fortsetzung finden<br />

kann.<br />

Zum Abschluss des Projektes sei allen Beteiligten des Berliner Särgeprojekts ein großes<br />

Dankschön ausgesprochen. Insbesondere dem Organisationsteam aus dem Masterstudium<br />

<strong>Konservierung</strong> <strong>und</strong> <strong>Restaurierung</strong>, das mit überdurchschnittlichem Engagement <strong>und</strong> enormer<br />

Kreativität die Veranstaltung geplant, organisiert <strong>und</strong> umgesetzt hat. Abschließend soll die<br />

sehr gute, interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen <strong>Konservierung</strong>swissenschaften, den<br />

Geschichts- <strong>und</strong> letztlich den Naturwissenschaften unterstrichen werden – die HTW Berlin,<br />

hier der Studiengang <strong>Konservierung</strong> <strong>und</strong> <strong>Restaurierung</strong> / Grabungstechnik, freut sich auf eine<br />

baldige Fortsetzung <strong>und</strong> ähnlich spannende Projekte!<br />

Dr. des. Alexandra Jeberien<br />

Professur Archäologisch-Historisches Kulturgut<br />

Studiengang <strong>Konservierung</strong> <strong>und</strong> <strong>Restaurierung</strong>/Grabungstechnik<br />

HTW-Berlin

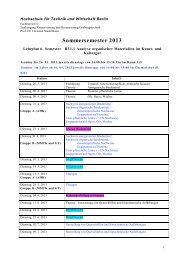

Programm Freitag, 25.11.2011<br />

09.00 – 09.30 Uhr<br />

09.30 – 10.00 Uhr<br />

I. Ausgrabung <strong>und</strong> Bergung<br />

Moderation: Prof. Dr. Matthias Knaut<br />

Anmeldung<br />

Begrüßung<br />

Prof. Dr. Matthias Knaut<br />

Vizepräsident HTW Berlin<br />

Prof. Dr. Matthias Wemhoff<br />

Landesarchäologe,<br />

Direktor des Museum für Vor- <strong>und</strong> Frühgeschichte<br />

10.00 – 10.30 Uhr Die alte Domkirche <strong>und</strong> ungewöhnliche<br />

barocke Adelsgrüfte<br />

Michael Malliaris M. A.<br />

(Archäologe, Leiter der Ausgrabung am Schlossplatz)<br />

10.30 – 11.00 Uhr Technische Realisierung einer Blockbergung in der<br />

Gruft der Domkirche<br />

Dipl. Rest. Jörg Breitenfeldt M.A.<br />

(<strong>Restaurierung</strong> am Oberbaum)<br />

11.00 – 11.15 Uhr<br />

II. Bearbeitung der Blockbergung<br />

KAFFEEPAUSE<br />

Moderation: Michael Malliaris M. A. <strong>und</strong> Prof. Dr. Thomas Schenk<br />

11.15 – 11.45 Uhr Der Blei-Zinn-Sarkophag Konrad von Burgsdorffs<br />

Karol Suchak Rest. B.A. (Masterstudent HTW Berlin)<br />

Mercedes Gransow (Studentin HTW Berlin)<br />

11.45 – 12.15 Uhr Der Sarg eines adeligen Mädchens:<br />

Charlotte Luise von Canitz<br />

Brit Göring Rest. B.A.<br />

Marianne Landvoigt Rest. B.A.<br />

(Masterstudentinnen HTW Berlin)<br />

12.15 – 12.45 Uhr Grab 374: Bergung <strong>und</strong> <strong>Konservierung</strong> eines stark<br />

abgebauten Kompositobjektes<br />

Susanne Litty Rest. B.A.<br />

Dorte Schaarschmidt Rest. B.A.<br />

(Masterstudentinnen HTW Berlin)<br />

12.45 – 14.30 Uhr<br />

MITTAGSPAUSE

14.30 – 15.00 Uhr Dokumentation der Blockbergungen mittels eines<br />

Low-Cost 3D Scanners<br />

Arie Kai-Browne Grabungstechniker B.A.<br />

Hajo Höhler-Brockmann Grabungstechniker B.A.<br />

(Masterstudenten HTW Berlin)<br />

15.00 – 15.30 Uhr Die <strong>Konservierung</strong> des Sarges der<br />

Charlotte Luise von Canitz<br />

Sabine Beck Rest. M.A.<br />

Ilona Hinneburg Rest. B.A.<br />

(Masterstudentin HTW Berlin)<br />

15.30 – 15.40 Uhr Textile Fragmente aus Sarg 391<br />

Franziska Schrader Rest. B.A.<br />

(Masterstudentin HTW Berlin)<br />

15.40 – 16.00 Uhr Textile Überreste der Kleidung des<br />

Ludwig von Canitz<br />

Frieda Wolf Rest. B.A.<br />

(Masterstudentin HTW Berlin)<br />

nach den Vorträgen<br />

KAFFEE <strong>und</strong> KUCHEN<br />

Programm Samstag, 26.11.2011<br />

III. Kulturgeschichtlicher Kontext<br />

Moderation: Prof. Dr. des. Alexandra Jeberien<br />

10.00 – 10.30 Uhr Ornamentik <strong>und</strong> Symbolik auf neuzeitlichen Särgen<br />

Andreas Ströbl M. A.<br />

(Archäologe <strong>und</strong> Kunsthistoriker)<br />

10.30 -11.00 Uhr Die Burgsdorffsche Gruft im Spiegel der Archivalien<br />

Daniel Krebs Lic. Phil.<br />

(Historiker der Grabung am Schlossplatz)<br />

11.00 – 11.30 Uhr Ausblick zur Ausstellung<br />

Michael Malliaris M. A.<br />

(Archäologe, Leiter der Ausgrabung am Schlossplatz)<br />

nach den Vorträgen MITTAGSPAUSE<br />

Ab 13.30 Uhr<br />

Labor-R<strong>und</strong>gang<br />

Besichtigung der Labore <strong>und</strong> Werkstätten des Studiengangs<br />

<strong>Konservierung</strong> <strong>und</strong> <strong>Restaurierung</strong>/Grabungstechnik<br />

Treffpunkt Gebäude A, Aufgang 1

Die alte Domkirche <strong>und</strong> ungewöhnliche barocke Adelsgrüfte<br />

Michael Malliaris M. A.<br />

Nachdem die Hohenzollern ihr Erbbegräbnis in der ehemaligen Klosterkirche der Dominikaner<br />

eingerichtet hatten, ließen sich im 17. Jahrh<strong>und</strong>ert zahlreiche Angehörige adliger Familien in<br />

Grüften in der Domkirche sowie im Bereich des kleinen Kirchhofs beisetzen. Bei den Ausgrabungen<br />

am Schlossplatz in den Jahren 2008 bis 2010 wurden über 700 Bestattungen <strong>und</strong> 50<br />

Grüfte dokumentiert.<br />

Die meisten der in Ziegelbauweise errichteten Grabkammern verschiedener Größe enthielten<br />

keine Bestattung mehr. Besondere Umstände machten möglich, dass trotz der Schließung<br />

des Friedhofs im Jahre 1716, des Abrisses der Domkirche 1749 sowie der ersten Ausgrabung<br />

am Schlossplatz im Jahre 1880 unberührte Bestattungen adeliger Familien erhalten blieben<br />

<strong>und</strong> identifiziert werden konnten. Unter diesen ist die Burgsdorffsche Gruft wegen der Reichhaltigkeit<br />

der Bef<strong>und</strong>e <strong>und</strong> der intensiven Bearbeitung von vier im Block geborgenen Gräbern<br />

hervorzuheben.<br />

Michael Malliaris: Studium der Klassischen Archäologie, Alten Geschichte<br />

<strong>und</strong> Altgriechisch in Bonn, Thessaloniki <strong>und</strong> Berlin. Ausgrabungen in Griechenland<br />

sowie in historischen Stadtkernen von Berlin, Brandenburg, Mecklenburg<br />

<strong>und</strong> Sachsen-Anhalt. Mitarbeit bei der Konzeption, Gestaltung <strong>und</strong> Durchführung<br />

von Ausstellungen; Mitarbeit beim Prussia-Projekt im Archiv des Museums<br />

für Vor- <strong>und</strong> Frühgeschichte; Autor von Audioführungen. Seit Mai 2008<br />

Leiter der Ausgrabungen am Schlossplatz in Berlin-Mitte. Forschungsschwerpunkt:<br />

Mittelalterliche <strong>und</strong> frühneuzeitliche Kulturgeschichte.

Technische Realisierung einer Blockbergung in der Gruft der<br />

Domkirche<br />

Dipl.-Rest. Jörg Breitenfeldt M.A.<br />

Während der archäologischen Grabungen im Umfeld des Schloßplatzes in Berlin-Mitte (Grabung<br />

Nr. 1733-I) wurde in einer Familiengruft ein vermutlich ins 17. Jahrh<strong>und</strong>ert zu datierender<br />

Metallsarkophag entdeckt <strong>und</strong> teilfreigelegt.<br />

Da der Sarkophag sich in einem sehr fragilen Zustand befand, erfolgte parallel zur Freilegung<br />

eine partielle Sicherung des Metalls. Der Sarkophag wurde im April 2009 geborgen <strong>und</strong> in die<br />

<strong>Restaurierung</strong>swerkstatt der Hochschule für Technik <strong>und</strong> Wirtschaft Berlin (HTW) verbracht.<br />

Dort wurde der Sarkophag schließlich restauriert.<br />

Der geborgene Sarkophag (Grab 367) besteht aus einer Zinn-Blei-Legierung. Er befand sich<br />

in einer Gruft mit den Maßen von 5,5 m x 3 m. Durch die Einebnung <strong>und</strong> frühere Verfüllung<br />

der Gruft mit Schutt, wies der Sarkophag erhebliche Verformungen auf. Ursprünglich besaß<br />

er eine Dachtruhenform mit einer Länge von ca. 2,50 m, einer Breite von ca. 1,30 m <strong>und</strong><br />

vermutlich einer ursprünglichen Höhe von ca. 0,60 m. Das zu hebende Gewicht betrug ca.<br />

2.000-2500 kg.<br />

Jörg Breitenfeldt ist Chefrestaurator für Wandmalerei<br />

<strong>und</strong> Architekturoberflächen <strong>und</strong> neben Jan Hamann <strong>und</strong> Thomas Lucker Mitbegründer<br />

der Berliner Firma <strong>Restaurierung</strong> am Oberbaum (RaO). Er ist seit<br />

1982 im Bereich der Denkmalpflege, archäologischen <strong>und</strong> musealen <strong>Restaurierung</strong><br />

tätig. Nach einer Ausbildung <strong>zum</strong> Stuckateur schloss er 1995 ein<br />

<strong>Restaurierung</strong>sdiplom an der HAWK Hildesheim – Fachbereich <strong>Konservierung</strong>/<br />

<strong>Restaurierung</strong> ab. Von 2001 bis 2003 schloss er einen Masterstudiengang in<br />

Geschichte an der Berliner Humboldt-Universität ab. Unter seiner restauratorischen<br />

Leitung wurden herausragende denkmalpflegerische <strong>und</strong> museale<br />

Projekte verwirklicht, u.a. in den Museen auf der Berliner Museumsinsel.

Der Blei-Zinn-Sarkophag Konrad von Burgsdorffs<br />

Mercedes Gransow <strong>und</strong> Karol Suchak Rest. B.A.<br />

Die Bearbeitung des Blei-Zinn-Sarkophags des Konrad von Burgsdorff wurde seit dem Frühjahr<br />

2009 von Samy Mahjoub, Karol Suchak <strong>und</strong> Mercedes Gransow durchgeführt.<br />

In fünf Arbeitsphasen wurden die Sedimentschichten entgenommen <strong>und</strong> der freigelegte Sarkophag<br />

in den unterschiedlichen Plana dokumentiert. Nachdem das Objekt aus der Blockbergung<br />

freigelegt war, zeigte sich, dass sowohl die Oberflächen stark korrodiert <strong>und</strong> mit<br />

aufliegendem Schutt verb<strong>und</strong>en sind <strong>als</strong> auch Details, wie Akanthusornamente, Engelköpfe<br />

<strong>und</strong> Texttafeln, größtenteils zerstört sind.<br />

Die begleitenden Arbeiten, wie Materialuntersuchungen, werden erläutert <strong>und</strong> ausgewählte<br />

Arbeitsschwerpunkte - <strong>Konservierung</strong> der Stirnplatte des Sarkophags <strong>und</strong> Rekonstruktionsmöglichkeiten,<br />

genauer beleuchtet.<br />

Mercedes Gransow schreibt derzeitig ihre Bachelorarbeit im Studiengang<br />

<strong>Konservierung</strong> <strong>und</strong> <strong>Restaurierung</strong>/Grabungstechnik mit Schwerpunkt Archäologisch-Historisches<br />

Kulturgut. In ihrer BA- Arbeit befasst sie sich mit der Rekonstruktion<br />

des Blei-Zinn-Sarkophages des Konrad von Burgsdorff <strong>und</strong> wird<br />

ihr Studium voraussichtlich im Frühjahr 2012 beenden.<br />

Karol Suchak absolvierte den Studiengang <strong>Konservierung</strong> <strong>und</strong> <strong>Restaurierung</strong>/<br />

Grabungstechnik mit Schwerpunkt Archäologisch-Historisches Kulturgut an<br />

der HTW Berlin <strong>und</strong> schloss im Frühjahr 2011 mit dem Bachelor ab. In seiner<br />

Bachelorarbeit befasste er sich mit den Fragmenten des Blei-Zinn-Sarkophages<br />

des Konrad von Burgsdorff. Derzeitig absolviert er das Masterprogramm des<br />

gleichen Studienganges an der HTW Berlin <strong>und</strong> wird sein Studium voraussichtlich<br />

im Sommer 2012 abschließen

Der Sarg eines adeligen Mädchens: Charlotte Luise von Canitz<br />

Brit Göring Rest. B.A. <strong>und</strong> Marianne Landvoigt Rest. B.A.<br />

Bei der Blockbergung „Grab 372“ handelt es sich um den, aus archäologischer <strong>und</strong> restauratorischer<br />

Sicht betrachtet, am besten erhaltenen Holzsarg der Grabung. Trotz der 300-jährigen<br />

Bodenlagerung <strong>und</strong> des aufliegenden Erdreichs hat das organische Material bis heute<br />

überdauert, obgleich der Verlust der ursprünglichen Form sowie der Abbau an Holz <strong>und</strong> Leder<br />

den Sarg auf den ersten Blick kaum noch <strong>als</strong> solchen erkennen ließen.<br />

Das bestattete Kind kann anhand der Sarginschrift aus Linsenkopfnägeln <strong>und</strong> einem entsprechenden<br />

Eintrag im Taufbuch der Nicolaikirche <strong>als</strong> Charlotte Luise von Canitz - eine Tochter<br />

des Freiherrn <strong>und</strong> Dichters Friedrich Rudolf Ludwig von Canitz (1654 - 1699) - identifiziert<br />

werden.<br />

Die Herausforderung bei der Freilegung des Sarges bestand darin, das bodenfeuchte Holz<br />

nicht austrocknen zu lassen <strong>und</strong> dennoch die Informationen des Bef<strong>und</strong>es <strong>und</strong> alle Stadien<br />

der Bearbeitung genau zu dokumentieren, da der geschlossene In-Situ-Zustand mit der<br />

zusammenhängenden Oberfläche des Sarges nur in Einzelfragmenten konserviert werden<br />

konnte. Aus allen Informationen des Bef<strong>und</strong>es, den Materialuntersuchungen, Hinweisen aus<br />

historischen Quellen sowie Vergleichsobjekten konnte eine digitale Rekonstruktion des Sarges<br />

erstellt werden<br />

Brit Göring schloss 2011 das Bachelorstudium <strong>Konservierung</strong> <strong>und</strong> <strong>Restaurierung</strong><br />

/ Grabungstechnik an der HTW Berlin im Schwerpunkt Archäologisch-<br />

Historisches Kulturgut ab. Sie befasste sich in ihrer BA-Arbeit mit der Rekonstruktion<br />

des Kindersarges der Charlotte Luise von Canitz. Derzeit absolviert sie<br />

das Masterprogramm des Studienganges an der HTW <strong>und</strong> wird dies im Winter<br />

2012 abschließen<br />

Marianne Landvoigt schloss 2011 das Bachelorstudium <strong>Konservierung</strong> <strong>und</strong><br />

<strong>Restaurierung</strong> / Grabungstechnik an der HTW Berlin im Schwerpunkt Archäologisch-Historisches<br />

Kulturgut ab. Sie befasste sich in ihrer BA-Arbeit mit<br />

Messingstecknadeln, welche während der Freilegung innerhalb des Sarges aus<br />

Grab 372 gef<strong>und</strong>en wurden <strong>und</strong> <strong>als</strong> Teil der Sargausstattung dienten. Derzeit<br />

absolviert sie das Masterprogramm des Studienganges an der HTW <strong>und</strong> wird<br />

dies im Frühjahr 2013 abschließen.

Grab 374: Bergung <strong>und</strong> <strong>Konservierung</strong> eines stark abgebauten<br />

Kompositobjektes<br />

Susanne Litty Rest. B.A. <strong>und</strong> Dorte Schaarschmidt Rest. B.A.<br />

Der Holzsarg des Grabs 374 befand sich <strong>zum</strong> Zeitpunkt der Bergung bereits in einem stark<br />

abgebauten Zustand. Das Holz des Sargkörpers war nunmehr <strong>als</strong> vergangene organische<br />

Substanz anzusprechen. Materialtechnische Untersuchungen konnten jedoch Hinweise auf<br />

die Holzart sowie eine Lederbespannung geben <strong>und</strong> Blattvergoldungen an Griffen <strong>und</strong> Beschlägen<br />

nachweisen. Die auf dem Sargdeckel befindliche Inschrift aus kupferlegierten Linsenkopfnägeln<br />

verläuft im Gegensatz zu den anderen aus dieser Gruft geborgenen F<strong>und</strong>stücken<br />

quer über den Sargdeckel, ist jedoch lückenhaft <strong>und</strong> lässt wenig Rückschlüsse auf die<br />

Identität des Bestatteten zu.<br />

Für die Erhaltung des Sargdeckels musste nach alternativen Möglichkeiten zur <strong>Konservierung</strong><br />

recherchiert werden, da die einschlägigen Holzkonservierungsmethoden auf Gr<strong>und</strong> des Erhaltungszustandes<br />

nicht in Erwägung gezogen werden konnten. Die Bergung erfolgte schrittweise<br />

<strong>und</strong> fragmentarisch. Die Sargdeckelfragmente wurden anschließend wieder zusammengesetzt.<br />

Susanne Litty beendete 2011 das Bachelorstudium <strong>Konservierung</strong> <strong>und</strong><br />

<strong>Restaurierung</strong> / Grabungstechnik an der HTW Berlin in dem Schwerpunkt<br />

Archäologisch-Historisches Kulturgut. Sie befasste sich in ihrer BA-Arbeit mit<br />

mit Auswertung der Konsolidierungsmethode, die am Sargdeckel der Bestattung<br />

374 angewendet wurde. Derzeit absolviert sie das Masterprogramm des<br />

Studienganges an der HTW <strong>und</strong> wird dies im Frühjahr 2013 abschließen.<br />

Dorte Schaarschmidt absolvierte das Bachelorstudium <strong>Konservierung</strong> <strong>und</strong><br />

<strong>Restaurierung</strong> / Grabungstechnik an der HTW Berlin im Schwerpunkt Archäologisch-Historisches<br />

Kulturgut. Sie untersuchte in ihrer Arbeit die Möglichkeiten<br />

der Zusammensetzung des fragmentarisch entnommenen Sargdeckels aus<br />

Grab 374. Derzeit absolviert sie das Masterprogramm des Studienganges an<br />

der HTW <strong>und</strong> wird dies im Frühjahr 2013 abschließen.

Dokumentation der Blockbergungen mittels eines<br />

Low-Cost 3D Scanners<br />

Arie Kai-Browne Grabungstechniker B.A. <strong>und</strong> Hajo Höhler-Brockmann Grabungstechniker B.A.<br />

Im Rahmen der Freilegung der im Block geborgenen barockzeitlichen Sargbestattungen des<br />

Berliner Schlossplatzes sollte neben den klassischen Dokumentationsmethoden, z.B. dem<br />

Anlegen maßstabsgetreuer Zeichnungen <strong>und</strong> fotografischen Aufnahmen, ein Verfahren angewendet<br />

werden, um die komplexe Oberflächengeometrie der Särge dreidimensional zu<br />

erfassen.<br />

Ausgehend von dem am Institut für Robotik <strong>und</strong> Prozessinformatik der TU-Braunschweig entwickelten<br />

System „David Laserscan“ wurde eine Möglichkeit gef<strong>und</strong>en die einzelnen Zustände<br />

der Objektfreilegung kostengünstig dreidimensional zu dokumentieren. Das auf Triangulation<br />

basierende Aufnahmeverfahren ermöglichte durch seine modulare Bauweise gute Vorraussetzungen<br />

für eine berührungslose Dokumentation der fragilen Blockbergungen. Im Verlauf<br />

der Freilegung wurden über mehrere Monate die einzelnen Bearbeitungszustände der Särge,<br />

parallel zu den klassischen Dokumentationsmethoden, mit diesem angepassten Verfahren<br />

aufgenommen. Die hierdurch gewonnenen Daten können eine Gr<strong>und</strong>lage für weitergehende<br />

Analyse <strong>und</strong> Visualisierungsmöglichkeiten bilden.<br />

Arie Kai-Browne beendete 2011 das Bachelorstudium <strong>Konservierung</strong> <strong>und</strong><br />

<strong>Restaurierung</strong> / Grabungstechnik im Schwerpunkt Grabungstechnik an der<br />

HTW Berlin. Zusammen mit Hajo Höhler-Brockmann untersuchte er in seiner<br />

BA-Arbeit die „Grabungstechnische Anwendung von 3D-Laserscannern“. Seit<br />

2010 ist er Mitarbeiter im interdisziplinären Hochschulprojekt „Virtual Archaeology<br />

- Virtuelle Realität <strong>als</strong> Gr<strong>und</strong>lage archäologischer Forschung“. Im Rahmen<br />

dieses Projektes wird die Anwendbarkeit von 3D-Laserscanverfahren anhand<br />

praktischer Beispiele in Syrien <strong>und</strong> der Türkei, sowie innerhalb mehrerer Teilprojekte<br />

im Inland untersucht<br />

Hajo Höhler-Brockmann beendete 2011 das Bachelorstudium <strong>Konservierung</strong><br />

<strong>und</strong> <strong>Restaurierung</strong> / Grabungstechnik im Schwerpunkt Grabungstechnik<br />

an der HTW Berlin. In Zusammenarbeit mit Arie Kai-Browne untersuchte er in<br />

seiner BA-Arbeit die „Grabungstechnische Anwendung von 3D-Laserscannern“.<br />

Seit 2010 ist er Mitarbeiter im interdisziplinären Hochschulprojekt „Virtual<br />

Archaeology - Virtuelle Realität <strong>als</strong> Gr<strong>und</strong>lage archäologischer Forschung.

Die <strong>Konservierung</strong> des Sarges der Charlotte Luise von Canitz<br />

Sabine Beck Rest. M.A. <strong>und</strong> Ilona Hinneburg Rest. B.A.<br />

Als Ausgangssituation liegen die einzelnen Fragmente der Kindersärge 372 <strong>und</strong> 391 feucht<br />

<strong>und</strong> von Mikroorganismen befallen vor. Für die <strong>Konservierung</strong> der Fragmente mit ihrer Materialvielfalt<br />

bestehend aus Eichenholz, Ziegenleder, Textil <strong>und</strong> unterschiedlicher Metalle bietet<br />

sich auf Gr<strong>und</strong> des starken Abbaugrades eine Polyethylenglykol (PEG) Tränkung an.<br />

In begleitenden Vorversuchen <strong>und</strong> über PEGcon wird die geeignete Mischung aus nieder- <strong>und</strong><br />

höhermolekularem PEG ermittelt. Um die metallischen Komponenten vor einem Angriff durch<br />

das korrosive PEG in den Bädern zu schützen wird weiches Wasser verwendet. Über einen<br />

Tränkungszeitraum von 21 Wochen wird stufenweise die Konzentration erhöht. Eine anschließende<br />

Gefriertrocknung verhindert den möglichen Zellkollaps.<br />

Sabine Beck ist eine Restauratorin für archäologisches <strong>und</strong> historisches Kulturgut<br />

<strong>und</strong> arbeitet seit 2010 an den barocken Kindersärgen, über deren <strong>Konservierung</strong><br />

sie ihre Master-Arbeit geschrieben hat. Seit Oktober 2011 arbeitet<br />

sie <strong>als</strong> wissenschaftliche Volontärin im Landesmuseum Württemberg.<br />

Ilona Hinneburg ist Restauratorin für archäologisches Kulturgut mit einem<br />

Bachelor-Abschluss <strong>und</strong> arbeitet seit 2010 an den barocken Kindersärgen,<br />

über die sie Ihre Master-Arbeit schreibt.

Textile Fragmente aus Sarg 391<br />

Franziska Schrader Rest. B.A.<br />

Während der Bearbeitung der Blockbergung mit der Nummer 391 wurden kleine auffällige<br />

Fragmente entdeckt. Erste Untersuchungen verstärkten den Verdacht, dass es sich um Textil<br />

handelte. Im Zuge einer BA- Arbeit wurden diese Fragmente textiltechnisch <strong>und</strong> naturwissenschaftlich<br />

untersucht, zu den Untersuchungsmethoden gehörten mikroskopische Betrachtungen,<br />

sowie FTIR <strong>und</strong> Röntgenfluoreszenzanalyse.<br />

Es zeigte sich, dass sich aus den kleinen Überresten erstaunlich viele Informationen gewinnen<br />

ließen, die eine ungefähre Rekonstruktion des Sarginneren möglich machten.<br />

Dies ist ein gutes Beispiel dafür, wie wichtig es ist auf Ausgrabungen auch auf die kleinsten<br />

Details zu achten, da sie uns trotz ihrer Größe einen immensen Wissenszuwachs liefern<br />

können.<br />

Franziska Schrader beendete im Frühjahr 2011 mit dem Bachelor of Arts<br />

den Studiengang <strong>Konservierung</strong> <strong>und</strong> <strong>Restaurierung</strong> von Archäologisch - Historischem<br />

Kulturgut an der HTW Berlin. In ihrer Bachelorarbeit befasste sie sich<br />

mit der Untersuchung der textilen Fragmente aus Grab 391 vom Schlossplatz<br />

Berlin-Mitte. Derzeitig absolviert sie das Masterprogramm im gleichen Studiengang,<br />

mit dem sie voraussichtlich im Frühjahr 2013 abschließen wird.

Textile Überreste der Kleidung des Ludwig von Canitz<br />

Frieda Wolf Rest. B.A.<br />

Textilen F<strong>und</strong>en aus Bestattungen kommt eine besondere Bedeutung zu, da sie aus ethischer<br />

Sicht nicht dazu bestimmt sind, wieder ans Tageslicht zu gelangen. Dennoch bieten sie für die<br />

archäologisch-kulturhistorische Forschung wertvolle Informationen.<br />

Bei den Textilien des Grabes 356 handelt es sich um Überreste der Bekleidung des Ludwig<br />

von Canitz. Diese lagen aufgr<strong>und</strong> der hohen Feuchtigkeit <strong>und</strong> des geringen Sauerstoffgehalts<br />

im Gruftgefüge in einem sehr schlechten Erhaltungszustand vor, waren zudem durch<br />

die Verschüttung stark mit Erde verpresst <strong>und</strong> wiesen mikrobiologischen Befall auf. Da das<br />

fragile Gewebe stark gefährdet ist, weiter abgebaut zu werden, dient eine Reinigung, neben<br />

der Detailbestimmung, vor allem dem langfristigen Erhalt. Der Fokus der <strong>Restaurierung</strong> liegt<br />

auf der Entwicklung eines nachhaltigen Reinigungskonzeptes für die textilen F<strong>und</strong>e aus dem<br />

Bereich des Sternums.<br />

Zur Identifizierung der Materialien <strong>und</strong> der Gewebedetails werden sie mithilfe mikroskopischer,<br />

radiografischer <strong>und</strong> naturwissenschaftlicher Methoden untersucht <strong>und</strong> ausgewertet.<br />

Das freigelegte Textil zeigt nach Auswertung der Analysen verschiedene gewebetechnische<br />

Details, wie Seidengewebe, Metallahne <strong>und</strong> -drähte, sowie fein gearbeitet Posamente. Im<br />

Anschluss an die restauratorische Arbeit soll der Erhalt durch die Erstellung eines nachhaltigen<br />

Ausstellungs- <strong>und</strong> Lagerungssystems optimiert werden.<br />

Frieda Wolf absolvierte ihren Bachelor 2010 im Studiengang <strong>Konservierung</strong><br />

<strong>und</strong> <strong>Restaurierung</strong> / Grabungstechnik an der HTW Berlin. Derzeit arbeitet sie<br />

an ihrem Master-Abschluss mit dem Studienschwerpunkt Archäologisch-Historisches<br />

Kulturgut, ebenfalls an der HTW. Im Fokus liegen hier textile Überreste<br />

bodengelagerter Kleidung aus dem 17. Jahrh<strong>und</strong>ert.

Ornamentik <strong>und</strong> Symbolik auf neuzeitlichen Särgen<br />

Andreas Ströbl M. A.<br />

Die Gestaltung <strong>und</strong> -verzierung neuzeitlicher Särge zeigt ein reiches Spektrum an Formen<br />

<strong>und</strong> Motiven. Auffällig ist, daß sich bis zur Industrialisierung in jeder neu erforschten Gruft<br />

andere Sargformen <strong>und</strong> Ornamente beobachten lassen.<br />

In Bemalung, textilen Bespannungen <strong>und</strong> metallenen Beschlägen haben die jeweiligen Epochen<br />

ihren Niederschlag auch in den unterschiedlichen Handwerken hinterlassen, die bei der<br />

Sargherstellung beteiligt waren. Über rein zierende Aspekte hinaus fallen ab dem 18. Jahrh<strong>und</strong>ert<br />

Elemente mit Bezug zu Sterben, Tod <strong>und</strong> Trauer auf, ob christlich oder aus der Antike<br />

entlehnt.<br />

Andreas Ströbl: Archäologe <strong>und</strong> Kunsthistoriker. Grabungsleitungen, Dokumentationen,<br />

Vorträge <strong>und</strong> Publikationen unter anderem <strong>als</strong> langjähriger<br />

Mitarbeiter der Stadtarchäologie Göttingen <strong>und</strong> der Gesellschaft für archäologische<br />

Denkmalpflege Berlin. Zuletzt wissenschaftlicher Mitarbeiter am Museum<br />

für Sepulkralkultur in Kassel. Forschungsschwerpunkt seit 2001 sind neuzeitliche<br />

Gruftbestattungen. Interdisziplinäre Dokumentationen <strong>und</strong> teilweise<br />

<strong>Restaurierung</strong>en von zahlreichen Grüften in Berlin, Hamburg, Brandenburg,<br />

Niedersachsen, Sachsen <strong>und</strong> Thüringen sowie in Wien <strong>und</strong> Palermo. Aktuell<br />

Erstellung einer Dissertation über die Entwicklung des Holzsarges vom Barock<br />

<strong>zum</strong> Historismus im nördlichen <strong>und</strong> mittleren Deutschland

Die Burgsdorffsche Gruft im Spiegel der Archivalien<br />

Daniel Krebs Lic. Phil.<br />

Lag Konrad von Burgsdorff wirklich in der „Burgsdorffschen Gruft?<br />

Und woher wissen wir das?<br />

Was heute so selbstverständlich behauptet wird, ist das Resultat historisch-archivalischer<br />

Untersuchungen, unterstützt durch archäologisch-restauratorische Arbeiten. In Ermangelung<br />

von Grabsteinen, Sargschildern oder Ähnlichem bilden die Kirchenbücher - in Berlin fast vollständig<br />

erhalten - den Ausgangspunkt jeder Identifikation.<br />

Als Ergänzung dazu dienen Archivalien aus dem Geheimen Staatsarchiv in Berlin oder dem<br />

Landeshauptarchiv in Potsdam, die den Einbau von Grüften in den Alten Dom <strong>zum</strong> Thema haben.<br />

So können wir eine lückenlose Indizienkette aufbauen, die durch archäologische F<strong>und</strong>e,<br />

wie den Ring des Konrad von Burgsdorff mit den Initalien FWC (Friedrich Wilhelm Churfürst),<br />

was seine hohe Wertschätzung beim Kurfürsten bezeugt, sowie das Johanniterkreuz, das nur<br />

höheren Chargen mit ins Grab gegeben wurde - <strong>und</strong> Konrad von Burgsdorff war Komtur der<br />

Kommende zu Lagow - gestützt werden.<br />

Ganz wichtig ist auch die familiäre Einbindung. So lassen sich ebenfalls anhand der schriftlichen<br />

Quellen in seiner Gruft der Sarkophag seines Schwiegersohnes Ludwig von Canitz, die<br />

Särge einiger seiner Enkelkinder sowie die Grablegen weiterer Familienmitglieder <strong>und</strong> Fre<strong>und</strong>e<br />

nachweisen.<br />

Daniel Krebs: Studium der Ur- <strong>und</strong> Frühgeschichte, Geschichte, Germanistik<br />

<strong>und</strong> Informatik an den Universitäten Tübingen <strong>und</strong> Zürich mit Abschluss 1991<br />

<strong>als</strong> Licentiatus Philosophiae (Lic. Phil.), was dem deutschen Magister (M.A.)<br />

entspricht. Seit 1999 <strong>als</strong> freischaffender Historiker tätig, u.a. bei der ARGE Parochialkirche<br />

<strong>und</strong> dem Evangelischen Landeskirchlichen Archiv in Berlin (ELAB).<br />

Aktuell historisch-archivalische Untersuchungen der Grüfte im Alten Dom zu<br />

Cölln/Berlin sowie allgemeine Forschungen <strong>zum</strong> frühneuzeitlichen Gruftwesen,<br />

mit Schwerpunkt Berlin-Brandenburg.

Dank<br />

Wir danken besonders für die fre<strong>und</strong>liche Unterstützung:<br />

Bruker Corporation<br />

http://www.bruker.com<br />

Anton Siegl Fachbuchhandlung GmbH<br />

Kirchenstr. 7<br />

81675 München<br />

+49 (0)89 47 52 43<br />

http://www.siegl.de<br />

http://impact.htw-berlin.de<br />

impact@htw-berlin.de

![Theorie und Praxis von Kittung und Retusche (B 18.1) [PDF]](https://img.yumpu.com/22266069/1/184x260/theorie-und-praxis-von-kittung-und-retusche-b-181-pdf.jpg?quality=85)