Epistaxis avec le traitement (313) - Serveur pédagogique de la ...

Epistaxis avec le traitement (313) - Serveur pédagogique de la ...

Epistaxis avec le traitement (313) - Serveur pédagogique de la ...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

1. Introduction<br />

Faculté <strong>de</strong> Mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> Marseil<strong>le</strong><br />

<strong>Epistaxis</strong> <strong>avec</strong> <strong>le</strong> <strong>traitement</strong> (<strong>313</strong>)<br />

Patrick Dessi<br />

Juil<strong>le</strong>t 2005<br />

L’épistaxis est une extériorisation <strong>de</strong> sang par <strong>le</strong> nez. El<strong>le</strong> peut prendre son origine dans <strong>le</strong>s<br />

cavités nasa<strong>le</strong>s, <strong>le</strong>s sinus ou <strong>le</strong> rhinopharynx. Bien que fréquente, puisque 60% <strong>de</strong> <strong>la</strong> popu<strong>la</strong>tion<br />

selon Petrussen en soit victime au moins une fois, el<strong>le</strong> inquiète <strong>le</strong> patient et peu dérouter <strong>le</strong> nonspécialiste<br />

en mettant en jeu <strong>le</strong> pronostic vital du patient [1].<br />

Il faut donc <strong>de</strong>vant toutes épistaxis, débuter un <strong>traitement</strong> empirique d’arrêt <strong>de</strong>s pertes sanguines,<br />

apprécier son retentissement et en rechercher <strong>la</strong> cause afin <strong>de</strong> débuter un <strong>traitement</strong> spécifique.<br />

2. La vascu<strong>la</strong>risation<br />

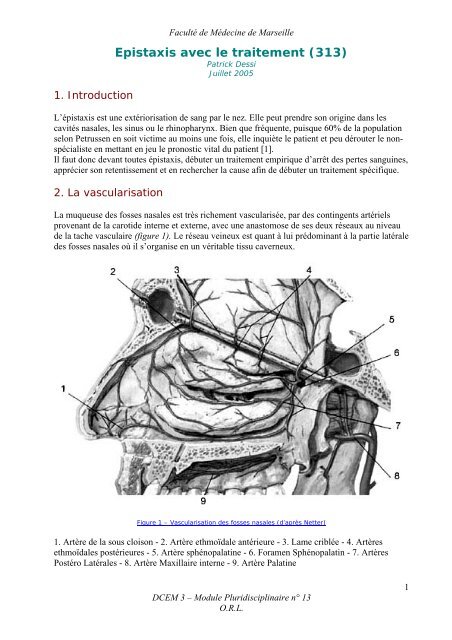

La muqueuse <strong>de</strong>s fosses nasa<strong>le</strong>s est très richement vascu<strong>la</strong>risée, par <strong>de</strong>s contingents artériels<br />

provenant <strong>de</strong> <strong>la</strong> caroti<strong>de</strong> interne et externe, <strong>avec</strong> une anastomose <strong>de</strong> ses <strong>de</strong>ux réseaux au niveau<br />

<strong>de</strong> <strong>la</strong> tache vascu<strong>la</strong>ire (figure 1). Le réseau veineux est quant à lui prédominant à <strong>la</strong> partie <strong>la</strong>téra<strong>le</strong><br />

<strong>de</strong>s fosses nasa<strong>le</strong>s où il s’organise en un véritab<strong>le</strong> tissu caverneux.<br />

Figure 1 – Vascu<strong>la</strong>risation <strong>de</strong>s fosses nasa<strong>le</strong>s (d’après Netter)<br />

1. Artère <strong>de</strong> <strong>la</strong> sous cloison - 2. Artère ethmoïda<strong>le</strong> antérieure - 3. Lame criblée - 4. Artères<br />

ethmoïda<strong>le</strong>s postérieures - 5. Artère sphénopa<strong>la</strong>tine - 6. Foramen Sphénopa<strong>la</strong>tin - 7. Artères<br />

Postéro Latéra<strong>le</strong>s - 8. Artère Maxil<strong>la</strong>ire interne - 9. Artère Pa<strong>la</strong>tine<br />

DCEM 3 – Modu<strong>le</strong> Pluridisciplinaire n° 13<br />

O.R.L.<br />

1

Faculté <strong>de</strong> Mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> Marseil<strong>le</strong><br />

2.1. Le système carotidien interne<br />

Il vascu<strong>la</strong>rise <strong>le</strong>s fosses nasa<strong>le</strong>s par l’intermédiaire <strong>de</strong>s artères ethmoïda<strong>le</strong>s antérieures et<br />

postérieures issues <strong>de</strong> l’artère ophtalmique [1,2].<br />

2.2. Le système carotidien externe<br />

Il tient une p<strong>la</strong>ce prépondérante grâce aux artères maxil<strong>la</strong>ire internes et facia<strong>le</strong>s [1].<br />

2.3. La tache vascu<strong>la</strong>ire<br />

Toutes ses artères s’anastomosent réalisant un réseau <strong>de</strong> suppléance, <strong>le</strong> plus important <strong>de</strong>meure<br />

<strong>la</strong> tache vascu<strong>la</strong>ire décrite à <strong>la</strong> fin du XIX ème sièc<strong>le</strong> par Litt<strong>le</strong> et Kiesselbach.<br />

3. Diagnostic clinique<br />

S’il paraît évi<strong>de</strong>nt au premier abord, l’intrication du temps diagnostic, étiologique, thérapeutique<br />

et l’angoisse du patient complique sa réalisation.<br />

3.1. Appréciation du risque vital<br />

Afin d’écarter tout risque vital, il convient d’apprécier <strong>le</strong>s pertes sanguines en recherchant <strong>de</strong>s<br />

signes indirects d’anémie tel que pâ<strong>le</strong>ur, tachycardie, angor, troub<strong>le</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong> conscience, sueurs et<br />

pression artériel<strong>le</strong>.<br />

3.2. S’assurer <strong>de</strong> l’origine nasa<strong>le</strong> du saignement<br />

Le diagnostic est évi<strong>de</strong>nt en cas d’epistaxis antérieure <strong>de</strong> faib<strong>le</strong> abondance. Il peut être plus<br />

délicat en cas d’epistaxis abondante postérieure pouvant faire penser à tort à une hématémèse ou<br />

une hémoptysie.<br />

3.3. Connaître <strong>le</strong>s antécé<strong>de</strong>nts du patient<br />

Rechercher <strong>de</strong>s troub<strong>le</strong>s <strong>de</strong> l’hémostase connus, <strong>la</strong> prise d’anticoagu<strong>la</strong>nts, d’anti-inf<strong>la</strong>mmatoires<br />

non stéroïdiens, une notion d’hypertension artériel<strong>le</strong>, une inssuffisance hépato-cellu<strong>la</strong>ire et <strong>de</strong>s<br />

antécé<strong>de</strong>nts <strong>de</strong> troub<strong>le</strong>s familiaux <strong>de</strong> l'hémostase.<br />

Au terme <strong>de</strong> cet examen, <strong>la</strong> gravité clinique est appréciée afin d’orienter <strong>la</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong>s<br />

examens complémentaires.<br />

3.4. Les examens complémentaires<br />

• Une numération formu<strong>le</strong> sanguine, <strong>le</strong> taux <strong>de</strong> p<strong>la</strong>quettes, l’étu<strong>de</strong> standard <strong>de</strong> <strong>la</strong> coagu<strong>la</strong>tion<br />

sont <strong>le</strong>s examens <strong>de</strong> base.<br />

• Le groupage sanguin doit se faire au moindre doute sur <strong>la</strong> tolérance <strong>de</strong> l’anémie ou sur <strong>la</strong><br />

crainte d’une récidive précoce <strong>de</strong> l’epistaxis.<br />

• Au cas par cas il faut <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s examens <strong>de</strong> coagu<strong>la</strong>tion orientés :<br />

Temps <strong>de</strong> saignement, test d’agrégation p<strong>la</strong>quettaire, dosage séparé <strong>de</strong>s facteurs <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />

coagu<strong>la</strong>tion et <strong>la</strong> recherche d’Anti-coagu<strong>la</strong>nts circu<strong>la</strong>nts.<br />

DCEM 3 – Modu<strong>le</strong> Pluridisciplinaire n° 13<br />

O.R.L.<br />

2

4. Diagnostic étiologique<br />

Faculté <strong>de</strong> Mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> Marseil<strong>le</strong><br />

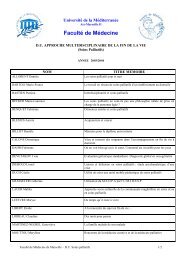

L'épistaxis peut être l'expression clinique d'une pathologie locorégiona<strong>le</strong> ou généra<strong>le</strong> (figure 2).<br />

Traumatiques<br />

P<strong>la</strong>ies par ong<strong>le</strong>s<br />

P<strong>la</strong>ies par traumatisme externe<br />

Fractures du massif facial<br />

Infectieuses<br />

Rhinites vira<strong>le</strong>s<br />

Sinusites<br />

Typhoï<strong>de</strong>, <strong>de</strong>ngue<br />

Modifications hygonométriques<br />

Thérapeutique (coticothérapie loca<strong>le</strong>)<br />

Tumora<strong>le</strong>s (bénignes ou malignes)<br />

Hormona<strong>le</strong>s<br />

Grossesse<br />

Ménopause<br />

Iatrogéniques<br />

Médica<strong>le</strong> ou chirurgica<strong>le</strong><br />

Cardiaques<br />

Hypertensions<br />

AVK et aspirine<br />

Troub<strong>le</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong> coagu<strong>la</strong>tion<br />

Primitifs<br />

Secondaires<br />

Idiopathiques<br />

4.1. Les causes Loca<strong>le</strong>s<br />

Figure 2 : Principa<strong>le</strong>s causes d’épistaxis.<br />

4.1.1. Traumatismes acci<strong>de</strong>ntels <strong>de</strong> <strong>la</strong> Face<br />

Ils sont responsab<strong>le</strong>s d'épistaxis soit par traumatisme <strong>de</strong>s capil<strong>la</strong>ires <strong>de</strong> <strong>la</strong> muqueuse et du<br />

périoste, soit directement par lésion <strong>de</strong> vaisseaux plus importants. On distingue :<br />

• Les fractures du massif facial : l’épistaxis passe fréquemment au <strong>de</strong>uxième p<strong>la</strong>n au regard<br />

<strong>de</strong>s lésions associées. En cas <strong>de</strong> fracture associée <strong>de</strong> l'étage antérieur <strong>de</strong> <strong>la</strong> base du crâne<br />

une liquorhée peut être masquée durant <strong>le</strong>s premiers jours par l’épistaxis [3].<br />

• Lésion <strong>de</strong> <strong>la</strong> caroti<strong>de</strong> interne : bien que rare, <strong>la</strong> gravité <strong>de</strong> cette épistaxis tient à l'interval<strong>le</strong><br />

libre pouvant masquer <strong>la</strong> lésion, au caractère cataclysmique et diffici<strong>le</strong>ment maîtrisab<strong>le</strong><br />

du saignement. L'examen clinique retrouve <strong>de</strong>s c<strong>la</strong>ssiques signes ophtalmologiques<br />

(amaurose, paralysie du III, IV et VI et exophtalmie battante)[4].<br />

4.1.2. Traumatisme per opératoire<br />

La chirurgie maxillo-facia<strong>le</strong>, ethmoïda<strong>le</strong>, turbina<strong>le</strong>, sphénoïda<strong>le</strong> et septa<strong>le</strong> peuvent être<br />

responsab<strong>le</strong>s d’un saignement pouvant <strong>de</strong>venir plus ou moins maîtrisab<strong>le</strong> [5]. Il faut souligner <strong>le</strong><br />

danger <strong>de</strong> <strong>la</strong> chirurgie sphénoïda<strong>le</strong> du fait <strong>de</strong> <strong>la</strong> fréquence (20,3%) <strong>de</strong> caroti<strong>de</strong> interne<br />

intrasphénoïda<strong>le</strong> en cas d’hyperpneumatisation du sphénoï<strong>de</strong> [6].<br />

4.1.3. Tumora<strong>le</strong><br />

Toutes <strong>le</strong>s tumeurs <strong>de</strong>s fosses nasa<strong>le</strong>s, <strong>de</strong>s sinus et du rhinopharynx peuvent se réve<strong>le</strong>r par une<br />

épistaxis. Au moindre doute, scanner et imagerie par résonance magnétique (IRM) doivent<br />

confirmer <strong>le</strong> diagnostic et gui<strong>de</strong>r <strong>la</strong> biopsie [2]. Les principa<strong>le</strong>s tumeurs rencontrées sont<br />

l'adénocarcinome, <strong>le</strong> fibrome nasopharyngien, <strong>le</strong>s carcinomes épi<strong>de</strong>rmoï<strong>de</strong>s et <strong>le</strong>s carcinomes<br />

indifférenciés du cavum.<br />

DCEM 3 – Modu<strong>le</strong> Pluridisciplinaire n° 13<br />

O.R.L.<br />

3

Faculté <strong>de</strong> Mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> Marseil<strong>le</strong><br />

4.1.4. Causes infectieuses<br />

L’épistaxis est alors l’expression d’une inf<strong>la</strong>mmation loca<strong>le</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> muqueuse nasa<strong>le</strong> et se révè<strong>le</strong><br />

<strong>de</strong> faib<strong>le</strong> importance dans <strong>la</strong> majorité <strong>de</strong>s cas.<br />

4.1.5. Causes rares<br />

Les épistaxis récidivantes <strong>de</strong> faib<strong>le</strong> abondance doivent faire évoquer certaines ma<strong>la</strong>dies rares à<br />

expression nasa<strong>le</strong> tel que <strong>le</strong> Wegener, <strong>la</strong> sarcoïdose et <strong>la</strong> tuberculose nasa<strong>le</strong>. Une biopsie <strong>avec</strong><br />

examen histologique et bactériologique est alors indiquée.<br />

4.2. Les causes généra<strong>le</strong>s<br />

L’épistaxis n'est alors que l’expression d’une ma<strong>la</strong>die généra<strong>le</strong> sur l’organe nasal.<br />

4.2.1. L’hypertension artériel<strong>le</strong><br />

El<strong>le</strong> est fréquemment décrite comme responsab<strong>le</strong> d’épistaxis, pourtant rares sont <strong>le</strong>s patients<br />

hypertendus ayant eu une épistaxis. Les <strong>traitement</strong>s antithrombotiques au long cours (aspirine et<br />

antivitamine K essentiel<strong>le</strong>ment) sont responsab<strong>le</strong>s d'une majoration ou d’un entretien <strong>de</strong>s<br />

épistaxis chez <strong>le</strong>s patients atteints <strong>de</strong> ma<strong>la</strong>dies cardiovascu<strong>la</strong>ires.<br />

4.2.2. Les ma<strong>la</strong>dies Hémorragiques<br />

El<strong>le</strong>s peuvent provenir <strong>de</strong>s trois temps <strong>de</strong> <strong>la</strong> coagu<strong>la</strong>tion [7].<br />

4.2.2.1. Anomalies du temps vascu<strong>la</strong>ire<br />

El<strong>le</strong>s regroupent <strong>le</strong>s ma<strong>la</strong>dies responsab<strong>le</strong>s d’une lésion <strong>de</strong> <strong>la</strong> paroi vascu<strong>la</strong>ire.<br />

• La ma<strong>la</strong>die <strong>de</strong> Rendu-Os<strong>le</strong>r-Weber, rare (1/100000) et héréditaire, el<strong>le</strong> est due à <strong>de</strong>s<br />

ectasies vascu<strong>la</strong>ires et doit être évoquée <strong>de</strong>vant <strong>la</strong> présence d’antécé<strong>de</strong>nts familiaux et <strong>de</strong>s<br />

té<strong>la</strong>ngectasies muqueuses.<br />

• Les capil<strong>la</strong>rites.<br />

4.2.2.2. Anomalies du temps <strong>de</strong>s facteurs <strong>de</strong> <strong>la</strong> coagu<strong>la</strong>tion<br />

• Les causes iatrogéniques. El<strong>le</strong>s sont l’apanage <strong>de</strong>s patients sous anti-vitamine K ou<br />

héparine.<br />

• Les hémophilies A ou B peuvent se revelées sous trois formes différentes. La première,<br />

due à un déficit important s’exprimant vers 1 an spontanéement. La secon<strong>de</strong>, dite<br />

atténuée <strong>de</strong> découverte plus tardive mais spontanée. Enfin <strong>la</strong> troisième, <strong>la</strong>tente, qui ne<br />

s’exprime qu’à l’occasion d’une p<strong>la</strong>ie importante <strong>avec</strong> <strong>de</strong>s tests standards normaux.<br />

• La ma<strong>la</strong>die <strong>de</strong> Wil<strong>le</strong>brand. C’est une ma<strong>la</strong>die héréditaire autosomique dominante due à<br />

un déficit en facteur <strong>de</strong> Wil<strong>le</strong>brand. Le diagnostic se fait sur un allongement du temps <strong>de</strong><br />

saignement associé à un déficit en facteur VIII [7,8].<br />

4.2.2.3. Anomalies p<strong>la</strong>quettaires<br />

Leur caractère commun est l’allongement du temps <strong>de</strong> saignement, <strong>la</strong> numération p<strong>la</strong>quettaire<br />

<strong>le</strong>s différenciant.<br />

• Les purpuras thrombopéniques : ce sont <strong>le</strong>s plus fréquents, ils sont l’expression d’un<br />

défaut <strong>de</strong> production ou un excès <strong>de</strong> consommation <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>quettes. Le risque d’épistaxis<br />

grave est majeur en <strong>de</strong>ssous <strong>de</strong> 20 000 p<strong>la</strong>quettes par mm 3 .<br />

DCEM 3 – Modu<strong>le</strong> Pluridisciplinaire n° 13<br />

O.R.L.<br />

4

Faculté <strong>de</strong> Mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> Marseil<strong>le</strong><br />

• Les purpuras thrombopathiques : <strong>la</strong> numération <strong>de</strong>s p<strong>la</strong>quettes est norma<strong>le</strong> mais il existe<br />

un défaut d’activité <strong>de</strong> cel<strong>le</strong>s-ci. C’est <strong>le</strong> cas <strong>de</strong>s thrombopathies constitutionnel<strong>le</strong>s <strong>de</strong><br />

G<strong>la</strong>nzmann ou <strong>de</strong> Bernard et Soulier [9]. Nous en rapprochons <strong>le</strong>s thrombopathies<br />

acquises au premier rang <strong>de</strong>squel<strong>le</strong>s figure <strong>la</strong> prise d'aspirine Et d’anti-inf<strong>la</strong>mmatoires<br />

non stéroïdiens<br />

4.2.3. L’épistaxis essentiel<strong>le</strong><br />

Cette cause doit rester un diagnostic d’élimination puisque son mécanisme est inconnu.<br />

5. Conduite thérapeutique<br />

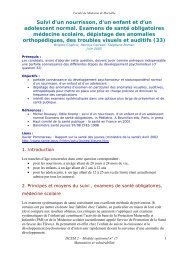

Il est très diffici<strong>le</strong> <strong>de</strong> systématiser <strong>la</strong> prise en charge <strong>de</strong>s épistaxis tant <strong>le</strong>ur abondance, <strong>le</strong>ur<br />

répétition et <strong>le</strong>ur cause peuvent modifier <strong>la</strong> stratégie thérapeutique (figure 3).<br />

Pour ce<strong>la</strong> trois niveaux thérapeutiques sont envisageab<strong>le</strong>s :<br />

• Hémostase loca<strong>le</strong> en agissant sur <strong>la</strong> muqueuse nasa<strong>le</strong>.<br />

• Hémostase régiona<strong>le</strong> en agissant sur l'artère à l'origine du saignement.<br />

• Hémostase généra<strong>le</strong> en agissant sur <strong>le</strong>s facteurs <strong>de</strong> <strong>la</strong> coagu<strong>la</strong>tion.<br />

Il convient dans un premier temps <strong>de</strong> rassurer <strong>le</strong> patient au besoin en s'aidant d'un sédatif léger.<br />

Le patient en position <strong>de</strong>mi-assise, évacue <strong>le</strong>s caillots <strong>de</strong> sa fosse nasa<strong>le</strong> à l'ai<strong>de</strong> d'un mouchage<br />

afin <strong>de</strong> limiter <strong>la</strong> fibrinolyse loca<strong>le</strong>. Dans un second temps à l'ai<strong>de</strong> d'un méchage aux<br />

vasoconstricteurs il convient <strong>de</strong> faire un bi<strong>la</strong>n <strong>de</strong>s lésions endonasa<strong>le</strong>s à l’ai<strong>de</strong> d’un endoscope ou<br />

d'un fibroscope.<br />

Figure 3 – Prise en charge <strong>de</strong> l’épistaxis<br />

DCEM 3 – Modu<strong>le</strong> Pluridisciplinaire n° 13<br />

O.R.L.<br />

5

Faculté <strong>de</strong> Mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> Marseil<strong>le</strong><br />

5.1. L'hémostase loca<strong>le</strong><br />

5.1.1. Compression bi digita<strong>le</strong> et l'application <strong>de</strong> g<strong>la</strong>ce<br />

El<strong>le</strong>s permettent <strong>de</strong> jugu<strong>le</strong>r certains saignements antérieurs et doivent être effectuées pendant 10<br />

min avant <strong>de</strong> juger <strong>de</strong> <strong>le</strong>ur efficacité.<br />

5.1.2. Le tamponnement antérieur<br />

En cas d'échec, il faut envisager un tamponnement antérieur bi<strong>la</strong>téral. Celui-ci peut être réalisé à<br />

l'ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> matériel résorbab<strong>le</strong> (Surgicel, Spongel), <strong>de</strong> Tul<strong>le</strong> GRAS ou <strong>de</strong> Merocels humidifiés<br />

[10]. Si <strong>le</strong> saignement est arrêté <strong>le</strong> patient est mis sous antibiothérapie <strong>le</strong> temps du méchage pour<br />

limiter <strong>la</strong> surinfection <strong>de</strong>s mèches. Le déméchage du matériel non résorbab<strong>le</strong> est effectué à <strong>la</strong><br />

48ème heure.<br />

5.1.3. Le tamponnement postérieur ou nasopharyngien<br />

En l'absence d'efficacité un tamponnement antérieur et postérieur doit être réalisé. Il peut être<br />

effectué à l'ai<strong>de</strong> <strong>de</strong> mèches <strong>de</strong> gaze occupant <strong>le</strong> cavum associé à un méchage antérieur. Il se<br />

révè<strong>le</strong> re<strong>la</strong>tivement douloureux et l’on préfère à l’heure actuel<strong>le</strong> <strong>le</strong>s son<strong>de</strong>s à doub<strong>le</strong>s ballonnets<br />

ou à défaut une son<strong>de</strong> <strong>de</strong> Fol<strong>le</strong>y n°14 ou 16 pouvant s'introduire par voie nasa<strong>le</strong> antérieure. Les<br />

ballonnets sont alors gonflés par <strong>de</strong> l’eau ou <strong>de</strong> l’air et doivent être dégonflés toutes <strong>le</strong>s 12 à 24<br />

heures afin d’éviter une nécrose septa<strong>le</strong> ou muqueuse [1].<br />

5.1.4. Les cautérisations<br />

Quel<strong>le</strong>s soient chimiques (nitrate d’argent, aci<strong>de</strong> trichloracétique ou chromique), é<strong>le</strong>ctriques ou<br />

Laser (KTP ou YAG), el<strong>le</strong>s sont à réserver aux épistaxis <strong>de</strong> faib<strong>le</strong> abondance ou localisées à <strong>la</strong><br />

tache vascu<strong>la</strong>ire. L’application <strong>de</strong> pomma<strong>de</strong> HEC permet une bonne cicatrisation <strong>de</strong> <strong>la</strong> zone<br />

cautérisée [1].<br />

5.2. Hémostase régiona<strong>le</strong><br />

El<strong>le</strong> doit se concevoir comme l’étape suivante en présence <strong>de</strong> saignements non maîtrisés par <strong>le</strong>s<br />

méchages ou lors d’épistaxis importantes tumora<strong>le</strong>s ou cataclysmiques.<br />

5.2.1. L’embolisation<br />

L’embolisation sé<strong>le</strong>ctive présente un doub<strong>le</strong> intérêt diagnostic et thérapeutique. Après<br />

cathétérisme sé<strong>le</strong>ctif du territoire vascu<strong>la</strong>ire, il est injecté un matériel et l’on contrô<strong>le</strong> alors en<br />

scopie l’absence <strong>de</strong> reprise du saignement. Cette technique doit être réalisée par <strong>de</strong>s centres<br />

habitués afin <strong>de</strong> ne pas engendrer <strong>de</strong> complications neurologiques et ophtalmiques iatrogènes<br />

5.2.2. Les ligatures<br />

Leurs indications sont en nette diminution <strong>de</strong>puis l’existence <strong>de</strong>s procédés radiointerventionnels.<br />

El<strong>le</strong>s se font sé<strong>le</strong>ctivement sur l’artère sphénopa<strong>la</strong>tine (voie endonasa<strong>le</strong>),<br />

l’artère maxil<strong>la</strong>ire interne (voie transnasa<strong>le</strong>) et l’artère ethmoïda<strong>le</strong> antérieure ou posterieure [14].<br />

La ligature <strong>de</strong> l’artère carotidienne externe n’a quasiment plus d’indication.<br />

DCEM 3 – Modu<strong>le</strong> Pluridisciplinaire n° 13<br />

O.R.L.<br />

6

5.3. L’hémostase généra<strong>le</strong><br />

Faculté <strong>de</strong> Mé<strong>de</strong>cine <strong>de</strong> Marseil<strong>le</strong><br />

Le c<strong>la</strong>ssique repos doit être préconisé. L’arrêt <strong>de</strong>s thérapeutiques anticoagu<strong>la</strong>ntes doit être<br />

discuté en fonction <strong>de</strong>s besoins du patient.<br />

5.3.1. Les activateurs <strong>de</strong> l’hémostase<br />

Il est habituel en <strong>de</strong>hors <strong>de</strong> troub<strong>le</strong>s <strong>de</strong> l’hémostase reconnus d’utiliser un <strong>traitement</strong> favorisant <strong>la</strong><br />

coagu<strong>la</strong>tion (Dycinone ® , <strong>la</strong> Repti<strong>la</strong>se ® et <strong>la</strong> vitamine K).<br />

5.3.2. Les <strong>traitement</strong>s substitutifs<br />

Ils ont pour seul but <strong>de</strong> modu<strong>le</strong>r <strong>le</strong>s déficits en facteurs <strong>de</strong> <strong>la</strong> coagu<strong>la</strong>tion.<br />

Le sulfate <strong>de</strong> protamine permet d’inhiber l’action <strong>de</strong> l’héparine (1 mg neutralise 100 UI<br />

d’héparine) et <strong>la</strong> vitamine K l’action <strong>de</strong>s AVK.<br />

Le PPSB (facteurs II, VII, IX et X) est utilisé pour l’hémophilie B, <strong>le</strong>s concentrés <strong>de</strong> facteurs<br />

VIII ou <strong>le</strong> DDAVP pour l’hémophilie A et <strong>la</strong> ma<strong>la</strong>die <strong>de</strong> Wil<strong>le</strong>brand. Enfin, <strong>le</strong>s culots <strong>de</strong><br />

concentré p<strong>la</strong>quettaire ont <strong>le</strong>ur indication pour <strong>le</strong>s thrombopathies et thrombopénies sévères [7].<br />

5.3.3. Lutte contre l'anémie et l'hypovolémie<br />

Le recours aux solutés <strong>de</strong> remplissage ou aux culots globu<strong>la</strong>ires permet <strong>de</strong> jugu<strong>le</strong>r l’hypovolémie<br />

ou l’anémie.<br />

6. Conclusion<br />

Si bana<strong>le</strong> soit-el<strong>le</strong>, l'epistaxis doit être prise en charge <strong>de</strong> façon systématique afin <strong>de</strong> réaliser un<br />

bi<strong>la</strong>n étiologique et un arrêt du saignement. Les techniques mo<strong>de</strong>rnes (matériels <strong>de</strong> méchage et<br />

embolisation) permettent un arrêt <strong>de</strong>s épistaxis <strong>avec</strong> une iatrogénie minima<strong>le</strong>.<br />

DCEM 3 – Modu<strong>le</strong> Pluridisciplinaire n° 13<br />

O.R.L.<br />

7