Conduite à tenir devant un déficit neurologique récent - Serveur ...

Conduite à tenir devant un déficit neurologique récent - Serveur ...

Conduite à tenir devant un déficit neurologique récent - Serveur ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Faculté de Médecine de Marseille<br />

<strong>Conduite</strong> à <strong>tenir</strong> <strong>devant</strong> <strong>un</strong> déficit <strong>neurologique</strong><br />

récent (192)<br />

François Nicoli<br />

Juin 2005<br />

Objectifs pédagogiques :<br />

• Diagnostiquer <strong>un</strong> déficit <strong>neurologique</strong> récent.<br />

• Identifier les situations d’urgence et planifier leur prise en charge.<br />

1. Points forts<br />

• L'examen clinique est la base du diagnostic étiologique d'<strong>un</strong> déficit <strong>neurologique</strong><br />

récent.<br />

• La première étape est d'abord de confirmer l'organicité des symptômes puis de<br />

localiser le niveau d'atteinte en hauteur du système nerveux.<br />

• L'âge du patient, ses antécédents médicaux et chirurgicaux, le mode d'installation des<br />

troubles et la topographie lésionnelle supposée permettent de sélectionner les<br />

étiologies les plus probables et de choisir les examens paracliniques à visée<br />

étiologique les plus appropriés à la<br />

• situation.<br />

• Cette demande d'examens paracliniques doit être basée sur <strong>un</strong>e démarche clinique<br />

rigoureuse et engage la responsabilité du médecin prescripteur, en particulier dans le<br />

cadre de l'urgence où toute perte de temps est <strong>un</strong>e perte de chance pour le patient.<br />

• Une prise en charge médicale optimale, fondée sur <strong>un</strong> diagnostic étiologique précoce<br />

et sur la mise en route du traitement le plus approprié, vise à diminuer le risque de<br />

séquelles <strong>neurologique</strong>s et de décès d'origine <strong>neurologique</strong>.<br />

2. Introduction<br />

La démarche diagnostique à adopter en cas de constatation d’<strong>un</strong> déficit <strong>neurologique</strong> nécessite<br />

<strong>un</strong>e bonne connaissance des corrélations anatomo-cliniques en neurologie ainsi que des<br />

différentes pathologies pouvant être responsables de ce type de déficit. Les progrès<br />

considérables des explorations neuroradiologiques ne doivent pas faire oublier que le<br />

raisonnement clinique reste la base essentielle d’<strong>un</strong>e prise en charge globale optimale du<br />

patient. La meilleure stratégie d’exploration paraclinique d’<strong>un</strong> patient présentant <strong>un</strong> déficit<br />

<strong>neurologique</strong> récent repose de ce fait sur la réalisation d’<strong>un</strong> bilan <strong>neurologique</strong> clinique initial<br />

le plus précis possible.<br />

Comme il est impossible d’envisager toutes les situations cliniques correspondant à <strong>un</strong> déficit<br />

<strong>neurologique</strong> dit récent (déficit moteur et/ou sensitif, déficit visuel, aphasie, trouble de la<br />

coordination,…) ou toutes les pathologies qui peuvent en être responsables, ce cours est<br />

volontairement centré sur la conduite à <strong>tenir</strong> face à <strong>un</strong> déficit moteur récent. En effet, il s’agit<br />

de la situation la plus courante et la plus utile à savoir gérer en pratique clinique quotidienne,<br />

d’autant que, pour des raisons anatomiques évidentes, le déficit moteur est très souvent<br />

associé à <strong>un</strong> déficit d’<strong>un</strong>e ou plusieurs autres fonctions du système nerveux (sensibilité,<br />

langage, vision, …). Enfin, pour répondre au critère de récence du déficit <strong>neurologique</strong>, il a<br />

été choisi d’étudier, non seulement les déficits <strong>neurologique</strong>s d’installation brutale, mais<br />

également ceux évoluant de façon progressive depuis plusieurs semaines au maximum.<br />

DCEM 4 – Module 11<br />

SYNTHESE CLINIQUE ET THERAPEUTIQUE - URGENCES<br />

1

Faculté de Médecine de Marseille<br />

3. Interrogatoire<br />

La première étape, qui est capitale, repose sur l’interrogatoire du patient et/ou des témoins<br />

(famille ou autres). C’est le résultat de cet entretien qui, en orientant déjà le diagnostic vers<br />

<strong>un</strong>e étiologie donnée, va guider la suite de l’examen clinique et plus particulièrement orienter<br />

l’examen <strong>neurologique</strong>.<br />

3.1. Mode d’installation des troubles<br />

Cet interrogatoire doit s’efforcer de reconstituer le plus précisément possible les circonstances<br />

de survenue du déficit moteur :<br />

3.1.1. survenue brutale instantanée :<br />

3.1.1.1. sans régression des signes déficitaires :<br />

évoquant <strong>un</strong> accident vasculaire dit constitué (ischémique : déficit <strong>neurologique</strong> fixé et non<br />

évolutif ; hémorragique : déficit <strong>neurologique</strong> fixé ou s’aggravant d’heures en heures) ou<br />

beaucoup plus rarement <strong>un</strong>e nécrose ou <strong>un</strong>e hémorragie centro-tumorale<br />

3.1.1.2. avec régression des signes déficitaires en moins de 24<br />

heures :<br />

évoquant <strong>un</strong> accident ischémique transitoire (déficit ne durant le plus souvent que quelques<br />

minutes) ou pouvant n’être qu’<strong>un</strong> élément révélateur de n’importe quel processus expansif<br />

jusqu’alors asymptomatique (déficit durant le plus souvent <strong>un</strong>e à plusieurs heures). Quand la<br />

symptomatologie déficitaire a été fruste et transitoire, il est parfois impossible de dire a<br />

posteriori si le déficit était moteur ou en fait sensitif, notamment quand le patient ne rapporte<br />

qu’<strong>un</strong>e sensation d’engourdissement d’<strong>un</strong> membre qui peut avoir été l’expression aussi bien<br />

d’<strong>un</strong> déficit moteur que d’<strong>un</strong> trouble sensitif pur de type paresthésique.<br />

Un cas particulier est celui de l’association d’<strong>un</strong>e cécité monoculaire et d’<strong>un</strong>e hémiparésie ou<br />

hémiplégie controlatérale transitoires qui est particulièrement évocatrice d’<strong>un</strong>e pathologie<br />

carotidienne (syndrome dit optico-cérébral ou optico-pyramidal).<br />

3.1.2. symptomatologie déficitaire fluctuante<br />

en fonction de l’effort et prédominant en fin de journée : évoquant <strong>un</strong>e myasthénie<br />

3.1.3. installation progressive des symptômes en quelques<br />

heures, jours ou semaines :<br />

évoquant <strong>un</strong> processus expansif (tumeur maligne ou hématome sous-dural chronique),<br />

infectieux (en cas de fièvre associée) ou démyélinisant (sclérose en plaques rémittente<br />

caractérisée par <strong>un</strong>e évolution par poussées entrecoupées de rémission)<br />

3.1.4. déficit moteur transitoire post-critique<br />

Un déficit moteur hémicorporel peut aussi s’observer dans les suites immédiates d’<strong>un</strong>e crise<br />

partielle motrice habituellement secondairement généralisée. Ce dernier n’a auc<strong>un</strong> critère de<br />

gravité per se et correspond à <strong>un</strong> simple déficit moteur transitoire post-critique appelé<br />

paralysie de Todd. L’intérêt de connaître cette entité est qu’il arrive souvent que la crise<br />

d’épilepsie proprement dite n’ait pas eu de témoin et que le patient soit retrouvé confus<br />

DCEM 4 – Module 11<br />

SYNTHESE CLINIQUE ET THERAPEUTIQUE - URGENCES<br />

2

Faculté de Médecine de Marseille<br />

(confusion post-critique banale) avec <strong>un</strong>e hémiparésie post-critique, ce qui fera errer à tort le<br />

diagnostic vers <strong>un</strong>e suspicion d’accident vasculaire cérébral ou même <strong>un</strong> accident ischémique<br />

transitoire puisque le patient récupérera complètement.<br />

3.1.5. la migraine<br />

Un cas particulier est représenté par la migraine hémiplégique familiale qui est <strong>un</strong>e entité rare.<br />

Il s’agit de patients qui présentent <strong>un</strong>e migraine avec aura et dont certaines de ces crises<br />

migraineuses se manifestent par <strong>un</strong>e hémiplégie d’installation progressive sur ½ heure à <strong>un</strong>e<br />

heure, éventuellement associée à <strong>un</strong>e aphasie si le processus migraineux concerne<br />

l’hémisphère dominant. Au cours de ces crises, la céphalée migraineuse habituelle apparaît<br />

classiquement quand le déficit moteur a atteint son acmé. Cette hémiplégie peut durer<br />

plusieurs heures à plusieurs jours mais régresse spontanément et entièrement sans laisser de<br />

séquelles cliniques ou à l’IRM cérébrale. Un test génétique permet actuellement d’affirmer ce<br />

diagnostic. Devant <strong>un</strong> tel tableau, il est aussi nécessaire de réaliser <strong>un</strong>e IRM cérébrale à la<br />

recherche d’<strong>un</strong>e leucoencéphalopathie qui ferait évoquer, <strong>devant</strong> ce même contexte clinique,<br />

<strong>un</strong> CADASIL (Cerebral autosomic Dominant Angiopathy with Subcortical Infarcts and<br />

Leucoencephalopathy) qui est <strong>un</strong>e autre affection <strong>neurologique</strong> associée à des crises<br />

migraineuses avec aura mais d’évolution beaucoup plus défavorable du fait de la répétition de<br />

micro-infarctus cérébraux pouvant aboutir, au bout de plusieurs années, à <strong>un</strong>e démence<br />

vascvulaire). Un test génétique diagnostique est également disponible pour cette affection. La<br />

recherche d’antécédents familiaux similaires est donc essentielle lors de l’interrogatoire de<br />

ces patients.<br />

3.1.6. les déficits moteurs<br />

Ne seront pas envisagés ici les déficits moteurs dont le mécanisme causal est évident :<br />

traumatisme (accident de la voie publique avec traumatisme crânien et/ou rachidien ou<br />

périphérique), compression positionnelle (paralysie du sciatique poplitée externe (steppage)<br />

par compression du SPE au niveau du col du péroné lors du croisement des jambes durant<br />

plusieurs heures, paralysie radiale (main en col de cygne) par compression du radial au niveau<br />

de l’humérus durant le sommeil (paralysie des amoureux),…<br />

3.2. Etude de la systématisation du déficit moteur<br />

L’interrogatoire permet également d’analyser le type de déficit moteur présenté par le patient<br />

et de rechercher <strong>un</strong>e éventuelle systématisation de ce dernier pouvant orienter le diagnostic<br />

vers :<br />

3.2.1. <strong>un</strong>e atteinte <strong>neurologique</strong> centrale :<br />

déficit hémiplégique à prédominance facio-brachiale ou globale proportionnelle (évoquant<br />

respectivement <strong>un</strong>e lésion hémisphérique corticale ou sous-corticale), paralysie faciale<br />

périphérique associée à <strong>un</strong>e hémiplégie controlatérale respectant la face (lésion<br />

protubérantielle responsable d’<strong>un</strong> syndrome alterne), faiblesse des deux membres inférieurs<br />

et/ou claudication intermittente indolore des membres inférieurs à la marche associée ou non<br />

à des troubles sphinctériens à type de rétention urinaire indolore ou d’incontinence mixte<br />

urinaire et anale (lésion médullaire)<br />

DCEM 4 – Module 11<br />

SYNTHESE CLINIQUE ET THERAPEUTIQUE - URGENCES<br />

3

Faculté de Médecine de Marseille<br />

3.2.2. <strong>un</strong>e atteinte <strong>neurologique</strong> périphérique :<br />

déficit moteur à prédominance quadri-distale (polyneuropathie), diplégie faciale périphérique<br />

avec paraparésie d’aggravation progressive (polyradiculonévrite)<br />

3.2.3. <strong>un</strong>e atteinte musculaire :<br />

déficit moteur des ceintures pelviennes et/ou scapulaires (déficit proximal)<br />

3.3. Signes fonctionnels <strong>neurologique</strong>s associés<br />

L’interrogatoire permet également de rechercher des signes <strong>neurologique</strong>s associés permettant<br />

d’orienter le diagnostic vers <strong>un</strong>e pathologie du système nerveux central (céphalées récentes<br />

inhabituelles, troubles cognitifs, crises d’épilepsie, troubles visuels évoquant <strong>un</strong>e névrite<br />

optique rétro-bulbaire ou <strong>un</strong>e hémianopsie latérale homonyme) ou du système nerveux<br />

périphérique ( paresthésies quadri-distales, radiculalgies, myalgies,…).<br />

3.4. Comportement du patient vis à vis de son déficit<br />

Enfin, durant l’interrogatoire il faudra aussi <strong>tenir</strong> compte du retentissement affectif du trouble<br />

<strong>neurologique</strong> vis à vis du patient et comparer ses dires avec ceux de son entourage pour<br />

reconstituer au mieux l’histoire de la maladie. En l’absence de trouble cognitif, <strong>un</strong>e<br />

indifférence relative du patient vis à vis de son trouble, <strong>un</strong>e discordance entre le discours du<br />

patient et celui de sa famille ou <strong>un</strong>e variations des données de l’interrogatoire du patient selon<br />

les jours et/ou selon l’examinateur devront faire douter de l’organicité des symptômes<br />

rapportés par le patient et ensuite faire rechercher des signes <strong>neurologique</strong>s discordants à<br />

l’examen <strong>neurologique</strong> (absence de systématisation et/ou fluctuation des signes <strong>neurologique</strong>s<br />

lors de la répétition de l’examen <strong>neurologique</strong> ou lors de la réalisation de ce dernier par des<br />

examinateurs différents, discordance entre <strong>un</strong>e marche normale et <strong>un</strong> important déficit moteur<br />

des membres inférieurs lors de l’examen en position couchée, discordance entre <strong>un</strong>e<br />

allégation de trouble visuel majeur alors que le patient déambule normalement sans se heurter<br />

aux obstacles,…).<br />

4. Examen <strong>neurologique</strong> physique<br />

Si l’interrogatoire du patient et/ou de son entourage a été fructueux, l’examen <strong>neurologique</strong><br />

n’aura pour but que de confirmer la ou les hypothèses diagnostiques soulevées lors de<br />

l’entretien initial. Cet examen clinique pourra donc se concentrer sur la recherche de signes<br />

<strong>neurologique</strong>s confortant ces hypothèses diagnostiques. Mais, si cet examen <strong>neurologique</strong><br />

physique orienté sur ces données anamnestiques n’est pas concordant avec ces dernières, il<br />

faudra réaliser <strong>un</strong> examen <strong>neurologique</strong> complet pour mieux cerner le problème <strong>neurologique</strong>.<br />

A l’opposé, lorsque les données anamnestiques sont impossibles à recueillir du fait d ‘<strong>un</strong>e<br />

détérioration intellectuelle ou d’<strong>un</strong>e aphasie ou d’<strong>un</strong> coma et qu’auc<strong>un</strong> membre de l’entourage<br />

du patient n’est disponible, les possibilités de diagnostic étiologique offertes par <strong>un</strong>e approche<br />

clinique exclusive se trouvent considérablement restreintes et l’examen <strong>neurologique</strong> se<br />

trouve réduit au seul examen <strong>neurologique</strong> physique du patient qui se devra alors d’être<br />

exhaustif, ce qui permettra de faire <strong>un</strong> diagnostic topographique lésionnel et ainsi de choisir<br />

les examen paracliniques à visée étiologique les plus appropriés dans le contexte. Un cas<br />

particulier est celui des patients de réanimation, sédatés, intubés et ventilés, chez qui l’examen<br />

<strong>neurologique</strong> ne peut plus fiablement être réalisé et pour lesquels les explorations<br />

DCEM 4 – Module 11<br />

SYNTHESE CLINIQUE ET THERAPEUTIQUE - URGENCES<br />

4

Faculté de Médecine de Marseille<br />

paracliniques initiales seront, à défaut, sélectionnées sur les seules données de l’histoire<br />

clinique disponible.<br />

4.1. Syndrome pyramidal (atteinte du motoneurone central)<br />

Il associe, quand il est au complet, <strong>un</strong> déficit moteur des membres à prédominance distale,<br />

<strong>un</strong>e hypertonie spastique, des réflexes ostéo-tendineux (ROT) vifs, diffus, diffusés et/ou<br />

polycinétiques, <strong>un</strong> signe de Hoffmann ou Troemner aux membres supérieurs et <strong>un</strong> signe de<br />

Babinski aux membres inférieurs. Mais, la présence isolée d’<strong>un</strong> signe de Hoffmann <strong>un</strong>ilatéral<br />

ou d’<strong>un</strong> signe de Babinski <strong>un</strong>i ou bilatéral a autant de valeur que ce syndrome au complet.<br />

Toutefois, c’est essentiellement la présence et le type des signes <strong>neurologique</strong>s associés qui<br />

permet de localiser en hauteur le niveau d’atteinte du faisceau pyramidal :<br />

• Hémisphérique cortical : aphasie en cas de lésion de l’hémisphère dominant,<br />

syndrome d’Anton-Babinski en cas de lésion de l’hémisphère mineur, hémiplégie<br />

controlatérale sensitivo-motrice à prédominance facio-brachiale, crise d’épilepsie<br />

• Hémisphérique sous-cortical : hémiplégie controlatérale globale, proportionnelle<br />

motrice pure ; hémiplégie droite sans aphasie ; hémiplégie gauche sans syndrome<br />

d’Anton-Babinski<br />

• Tronc cérébral : syndrome alterne caractérisé par la paralysie ipsilatérale d’<strong>un</strong> ou<br />

plusieurs nerfs crâniens associée à <strong>un</strong>e hémiplégie controlatérale, syndrome<br />

cérébelleux et/ou vestibulaire par lésion intra-axiale des voies correspondantes ou par<br />

lésion cérébelleuse associée à la lésion du tronc cérébral<br />

• Moëlle épinière : Importance de la recherche d’<strong>un</strong> niveau sensitif permettant de situer<br />

le niveau lésionnel médullaire en hauteur (hypoesthésie en deçà de ce niveau), d’<strong>un</strong><br />

signe de Babinski bilatéral (rarement absent en cas de lésion médullaire, tout au plus<br />

les réflexes cutanés plantaires peuvent ils être indifférents, ce qui imposera de répéter<br />

l’examen <strong>neurologique</strong> à la recherche d’<strong>un</strong> authentique signe de Babinski) et de<br />

trroubles sphinctériens (rétention urinaire avec globe vésical indolore ou incontinence<br />

sphinctérienne mixte)<br />

o atteinte cervicale : tétraparésie ou plégie épargnant la face, signe de Lhermitte<br />

(sensation de décharge électrique partant de la nuque et irradiant vers le bas du<br />

dos lors de la flexion volontaire de la nuque)<br />

o atteinte dorsale : paraparésie ou plégie<br />

Si la lésion est préférentiellement localisée sur le bord latéral de la moelle épinière, on<br />

observera <strong>un</strong> syndrome de type Brown-Sequard qui associe <strong>un</strong>e paralysie du ou des membres<br />

et <strong>un</strong>e atteinte de la sensibilité tactile et profonde du coté de la lésion et <strong>un</strong>e hypoesthésie<br />

thermo-algique controlatérale. En fait, ce syndrome est rarement pur et il est fréquent<br />

d’observer plutôt <strong>un</strong>e paraparésie asymétrique avec <strong>un</strong> Babinski bilatéral et <strong>un</strong> niveau sensitif<br />

correspondant.<br />

4.2. Syndrome neurogène périphérique (atteinte du<br />

motoneurone périphérique)<br />

4.2.1. Polyneuropathie<br />

déficit sensitivo-moteur quadri-distal symétrique (hypoesthésie en gants et en chaussettes),<br />

paresthésies et dysesthésies quadri-distales, diminution ou abolition des ROT.<br />

DCEM 4 – Module 11<br />

SYNTHESE CLINIQUE ET THERAPEUTIQUE - URGENCES<br />

5

Faculté de Médecine de Marseille<br />

4.2.2. Mononeuropathie multiple :<br />

déficit sensitif ou sensitivo-moteur asymétrique et douleureux dans le territoire de plusieurs<br />

troncs nerveux simultanément (par exemple : médian droit et sciatique poplitée externe<br />

gauche et cubital gauche). Abolition d’<strong>un</strong> ou plusieurs ROT selon que le ou les troncs nerveux<br />

intéressés sont impliqués dans le ou les arcs réflexes contrôlant ces ROT. Ce type d’atteinte<br />

périphérique est volontiers associé à des lésions de micro-vascularite nerveuse ce qui explique<br />

que certaines de ces paralysies puissent s’installer de façon aiguë à sub-aiguë en rapport avec<br />

<strong>un</strong>e ischémie des troncs nerveux considérés.<br />

4.2.3. Radiculopathie :<br />

déficit sensitivo-moteur dans le territoire de la racine considérée avec irradiation douleureuse<br />

sur le trajet de cette racine, spontanément et lors de l’étirement de la racine (manœuvre de<br />

Lasègues positive en cas de sciatique). Impulsivité de la douleur à la toux ou lors des efforts<br />

d’hyperpression abdominale (par hyperpression veineuse péri-radiculaire induite par<br />

l’augmentation de la pression veineuse centrale lors de la tous par exemple). Abolition des<br />

ROT dans le territoire radiculaire correspondant.<br />

Un cas particulier est représenté par le syndrome de la queue de cheval qui correspond à <strong>un</strong>e<br />

souffrance des dernières racines lombo-sacrées et associe tout d’abord des douleurs<br />

radiculaires importantes dans le territoire de ces racines puis <strong>un</strong>e hypoesthésie en selle que<br />

l’on se doit de rechercher impérativement puis <strong>un</strong>e aréflexie achiléenne bilatérale puis<br />

également rotulienne puis, associée à tous ces signes, <strong>un</strong>e paraparésie qui évolue vers <strong>un</strong>e<br />

paraplégie en l’absence de traitement adéquat. Ce syndrome est souvent d’origine néoplasique<br />

(méningite carcinomateuse) mais peut aussi être d’origine infectieuse (infection à<br />

cytomégalovirus +++, HSV, rickettsiose,…). L’association d’<strong>un</strong> signe de Babinski à la<br />

symptomatologie <strong>neurologique</strong> précédente fait porter le diagnostic de syndrome du cône<br />

terminal (atteinte médullaire responsable du syndrome pyramidal et atteinte de la queue de<br />

cheval responsable des signes radiculaires) qui est souvent en rapport avec <strong>un</strong>e métastase<br />

localisée à ce niveau.<br />

4.2.4. Polyradiculonévrite :<br />

déficit sensitivo-moteur symétrique avec paresthésies distales ascendantes suivies ou<br />

accompagnant <strong>un</strong>e para puis tétraparésie évoluant spontanément et en <strong>un</strong>e dizaine de jours<br />

vers <strong>un</strong>e tétraplégie avec abolition précoce de tous les ROT, douleurs à la pression des masses<br />

musculaires et manœuvre de Lasègues positive de façon bilatérale (témoignant de la<br />

souffrance radiculaire). Les troubles sensitifs concernent essentielelment la sensibilité<br />

profonde. Une diplégie faciale périphérique très évocatrice peut être associée à cette<br />

symptomatologie ou en être la manifestation inaugurale en l’absence de tout déficit moteur<br />

des membres. La gravité de ce syndrome provient du risque majeur de détresse respiratoire<br />

aiguë et de phlébite des membres inférieurs lors de la généralisation du déficit moteur.<br />

4.2.5. Plexopathie :<br />

déficit sensitivo-moteur douleureux avec abolition des ROT dans le territoire de l’ensemble<br />

des racines nerveuses constituant le plexus considéré.<br />

DCEM 4 – Module 11<br />

SYNTHESE CLINIQUE ET THERAPEUTIQUE - URGENCES<br />

6

Faculté de Médecine de Marseille<br />

4.2.6. Syndrome d’atteinte de la corne antérieure de la<br />

moëlle épinière :<br />

il correspond à l’atteinte du soma des monotoneurones (MN) inférieurs (bulbaires et/ou<br />

médullaires) et s’observe essentiellement actuellement au cours de la sclérose latérale<br />

amyotrophique (SLA ou maladie de Charcot). Ce syndrome s’observait aussi au cours des<br />

poliomyélites antérieures aiguës. Il est caractérisé par <strong>un</strong>e faiblesse musculaire avec<br />

amyotrophie asymétrique au niveau des membres, sans systématisation radiculaire, indolore<br />

et associée à la présence de fasciculations musculaires diffuses très évocatrices du diagnostic.<br />

A noter l’absence de trouble sensitif et la conservation des ROT, même dans des zones très<br />

amyotrophiées, ce qui est très évocateur d’<strong>un</strong> syndrôme pyramidal associé à la composante<br />

amyotrophique et donc d’<strong>un</strong>e SLA. De même, <strong>un</strong> steppage <strong>un</strong>ilatéral ou bilatéral<br />

asymétriqueet indolore avec conservation des ROT et absence de trouble sensitif doit faire<br />

évoquer de prime abord <strong>un</strong>e pathologie de la corne antérieure (forme pseudo-polynévritique<br />

de SLA (Pierre-Marie et Patrikios)). L’atteinte associée des motoneurones centraux est<br />

responsable du syndrome pyramidal qui se traduit, de façon inconstante au début de la<br />

maladie, par la présence d’<strong>un</strong> signe de Babinski <strong>un</strong>i ou bilatéral. L’atteinte plus localisée des<br />

MN bulbaires est responsable d’<strong>un</strong> tableau clinique particulier associant <strong>un</strong>e dysarthrie<br />

évoluant vers <strong>un</strong>e dysphonie puis <strong>un</strong>e aphonie associée à <strong>un</strong>e dysphagie majeure avec<br />

amyotrophie et fasciculations linguales.<br />

4.3. Syndrome myasthénique (pathologie de la jonction<br />

neuro-musculaire)<br />

Déficit moteur (des membres et/ou facial (diplopie ou ptosis évocateur)), souvent<br />

asymétrique, fluctuant selon l’effort et plus intense en fin de journée, régressif sous anticholinestérasique<br />

d’action brève et rapide (test diagnostique). A noter, l’absence de trouble<br />

sensitif et la normalité des ROT. La présence d’<strong>un</strong>e diplopie fluctuante sans anomalie<br />

pupillaire doit aussi de principe faire évoquer ce diagnostic.<br />

Parfois, le patient peut inaugurer sa maladie par <strong>un</strong>e forme sévère d’emblée réalisant <strong>un</strong><br />

tableau de tétraparésie sévère d’installation sub-aiguë qui pourrait faire croire à <strong>un</strong>e<br />

compression médullaire ou même à <strong>un</strong> syndrome de Guillain-Barré, d’autant qu’<strong>un</strong>e diparésie<br />

faciale est souvent présente dans ces formes sévères de myasthénie. Mais, l’examen<br />

<strong>neurologique</strong> permettra de porter le bon diagnostic du fait l’absence de trouble sensitif et de<br />

syndrome pyramidal, ce qui élimine l’hypothèse d’<strong>un</strong>e pathologie médullaire, et de la<br />

normalité de tous les ROT, ce qui élimine l’hypothèse d’<strong>un</strong>e polyradiculonévrite.<br />

4.4. Syndrome myopathique<br />

Déficit moteur à prédominance proximale au niveau des membres sans trouble sensitif. Les<br />

réflexes idiomusculaires sont classiquement diminués ou abolis alors que les ROT sont<br />

conservés. La présence de myalgies spontanées et/ou à la palpation et/ou à l’effort, d’<strong>un</strong><br />

phénomène myotonique (myopathie de Steinert) ou d’<strong>un</strong>e amyotrophie orientent aussi vers ce<br />

type d’atteinte.<br />

5. Investigations paracliniques<br />

Elles découlent logiquement de la démarche clinique précédente qui doit aider à sélectionner<br />

les examens paracliniques les plus pertinents et appropriés à chaque patient.<br />

DCEM 4 – Module 11<br />

SYNTHESE CLINIQUE ET THERAPEUTIQUE - URGENCES<br />

7

Faculté de Médecine de Marseille<br />

5.1. En cas de suspicion d’atteinte cérébrale<br />

l’imagerie par résonance magnétique (IRM) est l’examen le plus performant sous réserve de<br />

ses contre-indications classiques. Néanmoins, cet examen est encore actuellement d’<strong>un</strong> accès<br />

difficile et <strong>un</strong> examen scanographique cérébral est encore souvent logiquement demandé en<br />

première intention.<br />

5.2. En cas de suspicion d’atteinte médullaire<br />

l’IRM doit impérativement être l’examen de première intention. C’est <strong>un</strong>iquement en cas de<br />

contre-indication absolue à cet examen qu’il faudra envisager la réalisation éventuelle d’<strong>un</strong><br />

myélo-scanner spiralé. En cas de suspicion de myélopathie cervicale (tétrasyndrome<br />

pyramidal irritatif avec signe de Lhermitte), on évoquera en première intention :<br />

• chez <strong>un</strong> adulte je<strong>un</strong>e : <strong>un</strong>e sclérose en plaques<br />

• chez <strong>un</strong> sujet âgé :<br />

o <strong>un</strong>e myélopathie cervicarthrosique<br />

o ou <strong>un</strong>e carence en vitamine B12 (syndrome de Lichteim)<br />

• chez <strong>un</strong> sujet ayant eu <strong>un</strong>e radiothérapie de la région cervicale pour <strong>un</strong> cancer ORL :<br />

<strong>un</strong>e myélopathie radique ou plus rarement <strong>un</strong>e épidurite métastatique<br />

5.3. En cas de suspicion d’atteinte <strong>neurologique</strong> périphérique<br />

l’électromyogramme reste l’examen de choix. Il permet de diagnostiquer les différents types<br />

de neuropathie, la myasthénie ou d’orienter vers <strong>un</strong> processus myogène selon les cas.<br />

• Le tracé est dit neurogène avec diminution des vitesses de conduction nerveuse (VCN)<br />

lors des neuropathies ou radiculopathies.<br />

• Lors de l’atteinte de la corne antérieure de la moelle épinière, le tracé est aussi<br />

neurogène (dénervation) mais avec des VCN qui restent normales compte-tenu du<br />

niveau lésionnel situé bien au-dessus de la zone de mesure de ces VCN (membres).<br />

• Lors de la myasthénie, on observe <strong>un</strong> phénomène de décrément de l’amplitude des<br />

potentiels lors des stimulations répétitives.<br />

• Lors des myopathies, on peut observer <strong>un</strong> tracé dit myogène avec des potentiels<br />

d’action de faible amplitude, brefs et polyphasiques.<br />

5.4. En cas de neuropathie et selon le contexte clinique<br />

on recherche <strong>un</strong>e intoxication (alcool, plomb,…), la prise de médicaments neurotoxiques<br />

(anti-tuberculeux, amiodarone, chimiothérapie +++,…), <strong>un</strong> diabète, <strong>un</strong>e carence vitaminique<br />

(folates, B12, B6, PP), <strong>un</strong>e maladie de système (sarcoïdose, péri-artérite noueuse, lupus,…),<br />

<strong>un</strong>e néoplasie (syndrome paranéoplasique),…<br />

5.5. En cas de suspicion de myasthénie<br />

il faut aussi demander <strong>un</strong> dosage du taux d’anticorps anti-récepteurs à l’acétylcholine.<br />

5.6. En cas de suspicion de myopathie<br />

il faut rechercher <strong>un</strong>e augmentation des enzymes musculaires (CPK, LDH, aldolase) à<br />

distance de tout effort musculaire prolongé ou de toute injection intra-musculaire (qui<br />

augmenteraient de façon artefactuelle ces enzymes). La présence d’<strong>un</strong> important syndrome<br />

DCEM 4 – Module 11<br />

SYNTHESE CLINIQUE ET THERAPEUTIQUE - URGENCES<br />

8

Faculté de Médecine de Marseille<br />

inflammatoire et d’<strong>un</strong>e augmentation nette des enzymes musculaires est évocatrice d’<strong>un</strong>e<br />

myosite (dermatopolymyosite). Il est aussi intéressant de demander <strong>un</strong>e spectrométrie RMN<br />

musculaire pour conforter l’hypothèse d’<strong>un</strong>e myopathie, ceci de préférence avant d’envisager<br />

la réalisation d’<strong>un</strong>e biopsie musculaire qui est l’examen de référence mais qui est invasif.<br />

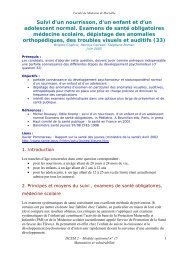

Enfin, s’il est important de savoir demander les bons examens paracliniques et les hiérarchiser<br />

face à <strong>un</strong> patient donné, il est tout aussi important de savoir quand les demander et surtout de<br />

savoir apprécier le degré d’urgence (cf figure 1).<br />

Ainsi, face à <strong>un</strong> déficit <strong>neurologique</strong> récent, l’urgence pourrait être définie comme <strong>un</strong> risque<br />

patent d’aggravation significative du patient à très court terme (heures) en l’absence de<br />

réalisation rapide d’investigations paracliniques diagnostiques adéquates qui permettraient de<br />

prescrire le meilleur traitement permettant d’éviter cette aggravation potentiellement<br />

irréversible.<br />

Par exemple, toute suspicion d’accident vasculaire cérébral nécessite <strong>un</strong> scanner cérébral (ou<br />

<strong>un</strong>e IRM…) en urgence ; toute suspicion de compression médullaire nécessite la réalisation<br />

d’<strong>un</strong>e IRM médullaire en urgence ; etc,… Il n’existe pas d’urgence du lendemain et il est de<br />

la responsabilité du médecin prescripteur de savoir poser à temps <strong>un</strong>e indication d’exploration<br />

neuroradiologique en urgence quand l’état clinique du patient le justifie. Il est ensuite de la<br />

responsabilité du médecin radiologue d’assurer la réalisation de cet examen en urgence.<br />

DCEM 4 – Module 11<br />

SYNTHESE CLINIQUE ET THERAPEUTIQUE - URGENCES<br />

9

Faculté de Médecine de Marseille<br />

Figure 1 – Organigramme décisionnel schématique dans <strong>un</strong> contexte d’urgence <strong>neurologique</strong><br />

DCEM 4 – Module 11<br />

SYNTHESE CLINIQUE ET THERAPEUTIQUE - URGENCES<br />

10