Journal asmac No 5 - octobre 2022

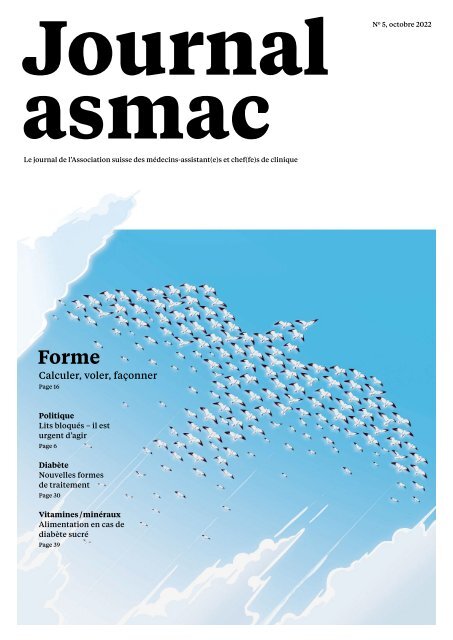

Forme - Calculer, voler, façonner Politique - Lits bloqués – il est urgent d’agir Diabète - Nouvelles formes de traitement Vitamines/minéraux - Alimentation en cas de diabète sucré

Forme - Calculer, voler, façonner

Politique - Lits bloqués – il est urgent d’agir

Diabète - Nouvelles formes de traitement

Vitamines/minéraux - Alimentation en cas de diabète sucré

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Journal</strong><br />

N o 5, <strong>octobre</strong> <strong>2022</strong><br />

<strong>asmac</strong><br />

Le journal de l’Association suisse des médecins-assistant(e)s et chef(fe)s de clinique<br />

Forme<br />

Calculer, voler, façonner<br />

Page 16<br />

Politique<br />

Lits bloqués – il est<br />

urgent d’agir<br />

Page 6<br />

Diabète<br />

<strong>No</strong>uvelles formes<br />

de traitement<br />

Page 30<br />

Vitamines / minéraux<br />

Alimentation en cas de<br />

diabète sucré<br />

Page 39

Sommaire<br />

Forme<br />

Calculer, voler, façonner<br />

Illustration de la page<br />

de couverture: Stephan Schmitz<br />

Editorial<br />

5 Formules et formations<br />

Politique<br />

6 La pénurie de personnel s’aggrave<br />

9 L’essentiel en bref<br />

<strong>asmac</strong><br />

10 <strong>No</strong>uvelles des sections<br />

12 <strong>asmac</strong>-Inside<br />

13 Conseil juridique de l’<strong>asmac</strong><br />

Point de mire: Forme<br />

16 Ballets aériens<br />

18 Dernier adieu dans les formes<br />

20 Dessins célestes<br />

23 Dessine-moi une fractale<br />

26 Cat Circles<br />

28 Le logo, l’image qui fait la différence<br />

Perspectives<br />

30 Aus der «Therapeutischen<br />

Umschau» – Übersichtsarbeit:<br />

Update: Neue Therapieformen<br />

des Diabetes mellitus Typ 2<br />

39 Aus der «Therapeutischen<br />

Umschau» – Übersichtsarbeit:<br />

Ernährung bei Diabetes mellitus<br />

51 Mission pour la Croix-Rouge<br />

mediservice<br />

52 Boîtes aux lettres<br />

54 Financement automobile:<br />

leasing ou crédit?<br />

56 La cuisine saine et savoureuse<br />

Poisson et son accompagnement<br />

automnal<br />

58 Impressum<br />

Annonce<br />

Vertrauen<br />

CH-3860 Meiringen<br />

Telefon +41 33 972 81 11<br />

www.privatklinik-meiringen.ch<br />

Ein Unternehmen der Michel Gruppe<br />

Ärztliche Leitung:<br />

Prof. Dr. med. Thomas J. Müller<br />

Wo Patienten auch Gäste sind.<br />

vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong> 5/22 3

Médecine<br />

Interne Générale<br />

Update Refresher<br />

09. – 12.11.<strong>2022</strong> Lausanne<br />

32 h<br />

Médecine Interne<br />

Update Refresher<br />

06. – 10.12.<strong>2022</strong> Lausanne<br />

39 h<br />

Gynécologie<br />

Update Refresher<br />

09. – 10.11.<strong>2022</strong> Lausanne<br />

16 crédits SSGO<br />

Pédiatrie<br />

Update Refresher<br />

16. – 18.11.<strong>2022</strong> Lausanne<br />

21 h<br />

Psychiatrie et<br />

Psychothérapie<br />

Update Refresher<br />

16. – 18.11.<strong>2022</strong> Lausanne<br />

23 h<br />

Information / Inscription<br />

tél. 041 567 29 80 | info@fomf.ch<br />

www.fomf.ch<br />

Présence sur place ou participation via Livestream<br />

Assurance de protection<br />

juridique pour les médecins<br />

et le personnel médical<br />

Dans votre métier de<br />

professionnel de la santé, tout<br />

tourne autour de l’humain. Pour<br />

vous permettre de vous<br />

concentrer sur vos patients, nous<br />

nous occupons des aspects<br />

juridiques. <strong>No</strong>us sommes à vos<br />

côtés en cas de litige et, si la<br />

situation s’envenime, nous vous<br />

défendons.<br />

Avantages de la protection<br />

juridique pour les médecins et<br />

le personnel médical<br />

• Consultation juridique<br />

individuelle et représentation<br />

légale<br />

• Soutien financier et prise en<br />

charge de tous les frais<br />

• Couverture étendue au<br />

domaine privé<br />

Soigner<br />

sereinement<br />

N’attendez pas pour vous<br />

renseigner, vous pouvez conclure<br />

votre assurance très facilement en<br />

bénéficiant d’un tarif préférentiel:<br />

mediservice-<strong>asmac</strong>.ch/axa

Editorial<br />

Formules et<br />

formations<br />

Catherine Aeschbacher<br />

Rédactrice en chef<br />

du <strong>Journal</strong> <strong>asmac</strong><br />

Le cercle ou la sphère représente la forme parfaite. Les penseurs<br />

antiques en étaient déjà convaincus. Cela n’a pas<br />

changé. En effet, comme la sphère possède la plus petite<br />

superficie par rapport à un volume donné, elle est la plus<br />

stable de tous les corps. Si les corps pouvaient choisir leur forme,<br />

ils deviendraient tous des sphères, étant donné qu’ils aspirent à la<br />

stabilité. C’est ce que la physique nous apprend.<br />

Dans notre Point de mire consacré à la «forme», nous n’aspirons ni<br />

à la stabilité ni à l’idéal. <strong>No</strong>us laisserons donc de côté les sphères pour<br />

nous intéresser aux formes éphémères, aux formes naturelles comme<br />

les nuées d’oiseaux ou celles façonnées par les humains comme les<br />

urnes d’eau. Ensuite, nous plongeons dans les profondeurs des mathématiques<br />

pour aborder les fractales. Il s’agit d’objets autosimilaires<br />

qui possèdent des caractéristiques surprenantes du point de vue<br />

mathématique et que nous rencontrons quotidiennement dans chaque<br />

étalage de légumes sous forme de brocoli ou de romanesco. Quant<br />

aux logos, ils ne doivent pas obligatoirement être stables, mais si<br />

possible inimitables. Vous lirez donc aussi dans notre Point de mire<br />

comment mettre en valeur les produits ou institutions. Pour finir,<br />

nous analysons les raisons qui poussent les chats à s’intéresser aux<br />

formes géométriques.<br />

Services des urgences débordés et lits fermés: cette situation se<br />

présente dans de nombreux établissements, de l’hôpital universitaire<br />

jusqu’à l’hôpital régional. Les deux dernières années ont aggravé<br />

une situation à laquelle on pouvait déjà s’attendre avant: une sérieuse<br />

pénurie de personnel, en particulier dans le domaine des soins.<br />

La pandémie a eu un effet amplificateur en poussant à bout les soignantes<br />

et soignants qui ont abandonné leur profession. Un sondage<br />

que l’<strong>asmac</strong> a réalisé auprès des sections montre à quel point la<br />

situation est précaire. Si l’on devait assister à une nouvelle vague de<br />

coronavirus cet hiver, l’évolution négative se poursuivra. Comme<br />

l’initiative sur les soins infirmiers ne portera des fruits que dans<br />

plusieurs années, l’<strong>asmac</strong> exige des mesures immédiates. Vous découvrirez<br />

les détails à ce propos à la rubrique Politique. Cet article marque<br />

l’arrivée de Philipp Thüler, nouveau responsable politique et communication,<br />

au <strong>Journal</strong> <strong>asmac</strong>. Vous trouverez plus d’informations à<br />

son sujet dans la même rubrique.<br />

Pour finir, un message de la rédaction: le sondage relatif au <strong>Journal</strong><br />

<strong>asmac</strong> est en cours. <strong>No</strong>us vous invitons à consacrer cinq minutes de<br />

votre précieux temps pour nous évaluer. Votre avis nous intéresse:<br />

https://findmind.ch/c/GRnp-Vu77<br />

vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong> 5/22 5

Politique<br />

La pénurie de<br />

personnel s’aggrave<br />

Dans les hôpitaux suisses, les lits bloqués font partie du quotidien.<br />

La pénurie de personnel, en particulier de personnel soignant, en est presque<br />

toujours la raison. L’<strong>asmac</strong> a réalisé un sondage pour en savoir plus sur<br />

la situation dans les cantons. Des mesures susceptibles d’être rapidement mises<br />

en œuvre sont nécessaires pour améliorer la situation.<br />

Philipp Thüler, responsable politique et communication / directeur adjoint de l’<strong>asmac</strong><br />

Dans de nombreux hôpitaux, 5 à 10 % des lits sont bloqués en raison du manque de personnel soignant.<br />

Des mesures sont nécessaires pour améliorer rapidement les conditions de travail.<br />

Pendant la pandémie de coronavirus,<br />

les services d’urgence et<br />

de soins intensifs surchargés<br />

étaient un sujet récurrent dans<br />

les médias suisses. Au printemps, après la<br />

levée des mesures anti-COVID au niveau<br />

fédéral, la situation s’est temporairement<br />

détendue. En été, on pouvait à nouveau<br />

lire dans différents journaux que les urgences<br />

étaient pleines, les opérations devaient<br />

être reportées, les hôpitaux étaient<br />

à la limite de leurs capacités.<br />

Cette situation n’était pas imputable<br />

à la vague estivale de coronavirus, mais<br />

en premier lieu à la pénurie de personnel,<br />

en particulier dans le domaine des soins.<br />

«<strong>No</strong>us avons moins de personnel soignant<br />

à disposition», déclarait Hans-Christoph<br />

Mewes en juillet dans le quotidien «Der<br />

Bund». Il est responsable des soins à la<br />

clinique de médecine interne, aux soins<br />

intensifs, en anesthésiologie et aux services<br />

d’urgence des hôpitaux de Berthoud<br />

et Langnau. Ces établissements ont été<br />

contraints de fermer 14 lits pour soins<br />

stationnaires durant le premier semestre.<br />

«Le problème est aggravé par le fait que<br />

ces personnes ne vont pas travailler dans<br />

d’autres hôpitaux, mais qu’elles quittent la<br />

profession», a-t-il ajouté.<br />

La problématique et le fait que le<br />

COVID n’est pas directement responsable<br />

de cette situation ont été confirmés lors de<br />

la séance d’août du Comité directeur (CD)<br />

où le sujet était inscrit à l’ordre du jour.<br />

L’<strong>asmac</strong> voulait en avoir le cœur net et a<br />

lancé un sondage parmi les sections pour<br />

obtenir une vue d’ensemble de la situation<br />

en Suisse.<br />

Une seule section lève l’alerte<br />

Les résultats confirment les craintes et<br />

l’impression générale. 9 sections sur 16<br />

ont répondu. Une seule a répondu qu’il n’y<br />

avait actuellement pas de lits bloqués dans<br />

sa région. Les autres évoquent 5 à 10 % de<br />

lits bloqués. Dans le canton de St-Gall, il y<br />

a même une réponse officielle du gouvernement<br />

à une interpellation du groupe socialiste.<br />

«De nombreux hôpitaux suisses<br />

ne disposent actuellement pas de suffisamment<br />

de spécialistes pour exploiter<br />

tous les lits. Les hôpitaux dans le canton<br />

de St-Gall sont aussi concernés», lit-on<br />

Photo: Adobe Stock<br />

6<br />

5/22 vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong>

Politique<br />

dans la réponse. S’ensuivent des chiffres<br />

concrets qui permettent de dresser un tableau<br />

de la situation. En mai <strong>2022</strong>, 66 lits<br />

étaient indisponibles à l’Hôpital cantonal<br />

de St-Gall, ce qui correspond à environ<br />

10% des capacités. A Grabs, une extension<br />

prévue de 20 lits n’a pas pu être réalisée. A<br />

Altstätten, l’extension de cinq lits n’a pas<br />

eu lieu. Dans les deux cas, la raison était la<br />

même: la pénurie de personnel. Dans<br />

d’autres cantons, la situation est identique<br />

et toujours due à la pénurie de personnel.<br />

Il y a ceux qui ne citent que le manque de<br />

personnel, alors que d’autres déplorent<br />

aussi la pénurie de médecins. Concernant<br />

la suite de l’évolution, la plupart ne sont<br />

pas très optimistes. Selon plusieurs cantons,<br />

rien n’indique que la pénurie de personnel<br />

spécialisé dans le secteur de la santé<br />

va se détendre.<br />

personnes un désengagement intérieur<br />

qui se concrétise maintenant.<br />

Globalement, la situation est inquiétante.<br />

Les chiffres publiés par l’Obsan<br />

montrent que 36% du personnel infirmier<br />

quitte la profession pendant les cinq premières<br />

années après l’entrée dans la profession.<br />

Par ailleurs, le nombre de postes<br />

vacants a presque doublé comparativement<br />

à 2019 (selon Jobradar).<br />

Il faut donc agir maintenant, car la situation<br />

ne va pas se régler d’elle-même. Au<br />

contraire, un cercle vicieux nous menace,<br />

vu que la pénurie de personnel accroît la<br />

pression sur le personnel restant. De plus,<br />

la pression sur les coûts continue d’augmenter<br />

et le nombre de patients augmentera<br />

probablement en automne et en hiver,<br />

par exemple à cause d’une nouvelle vague<br />

de coronavirus.<br />

<strong>No</strong>uveau responsable<br />

politique et communication<br />

Philipp Thüler<br />

Seit Depuis début août,<br />

Philipp Thüler travaille<br />

au secrétariat central<br />

de l’<strong>asmac</strong> en tant que<br />

responsable du département<br />

politique et<br />

communication. Après<br />

des études en histoire, sciences politiques<br />

et des médias, il a œuvré comme<br />

spécialiste et responsable de la communication<br />

pour différentes organisations.<br />

Ses activités antérieures lui ont permis<br />

de se familiariser avec le travail associatif<br />

ainsi qu’avec le secteur de la santé.<br />

Il remplace Marcel Marti, qui a travaillé<br />

pour l’<strong>asmac</strong> jusqu’à fin juillet.<br />

Photo: màd<br />

Problèmes divers<br />

Il ne s’agit pas seulement de postes vacants,<br />

mais aussi de cas complexes dont la<br />

prise en charge est plus fastidieuse en raison<br />

du progrès médical et qui requièrent<br />

donc davantage de personnel. A cela<br />

s’ajoute un afflux de patients en augmentation<br />

à cause de la croissance constante<br />

de la population. Plusieurs voix évoquent<br />

aussi les tarifs qui ne couvrent pas les<br />

coûts, en particulier pour les patients<br />

complexes, ce qui empêche d’engager plus<br />

de personnel.<br />

Les postes qui ne peuvent pas être<br />

pourvus et l’exode du personnel soignant<br />

vers d’autres professions constituent le<br />

principal problème. Cela se répercute<br />

aussi sur les médecins-assistant(e)s qui<br />

doivent, en particulier dans les services<br />

d’urgence, assumer des tâches qui incombent<br />

normalement au personnel soignant.<br />

Les raisons qui sont citées pour<br />

expliquer la pénurie de personnel sont<br />

les salaires qui n’augmentent pas, la<br />

surcharge de travail, le manque de considération,<br />

les conditions de travail peu<br />

attractives qui se répercutent aussi négativement<br />

sur l’équilibre entre vie professionnelle<br />

et vie privée. A cela s’ajoute aussi<br />

un écart croissant entre le travail quotidien<br />

et la manière dont on envisageait<br />

initialement la profession: le travail se<br />

dépersonnalise, les différentes tâches<br />

sont réparties sur plusieurs spécialistes.<br />

Parfois, on aborde aussi des thèmes<br />

que l’on pourrait qualifier d’effets de rattrapage<br />

de la pandémie: la surcharge<br />

constante pendant la pandémie liée à la<br />

peur de s’infecter et/ou la pression de se<br />

vacciner a provoqué chez de nombreuses<br />

Agir rapidement<br />

La voie à emprunter semble assez claire: en<br />

adoptant l’initiative sur les soins infirmiers<br />

l’automne dernier, le peuple suisse s’est<br />

clairement exprimé en faveur d’un système<br />

de santé de qualité. La mise en œuvre demande<br />

toutefois du temps. Les lois correspondantes<br />

sont actuellement discutées au<br />

Parlement, mais il faudra plusieurs années<br />

jusqu’à ce qu’elles déploient leurs effets.<br />

Les cantons ou même les hôpitaux doivent<br />

donc prendre des mesures immédiates. Il y<br />

a de bons exemples qui montrent la voie à<br />

suivre, comme le groupe Siloah qui a réduit<br />

la durée hebdomadaire de travail pour le<br />

personnel infirmier de 42 à 40 heures. Le<br />

GZO Wetzikon va encore plus loin: depuis<br />

juin dernier, le personnel infirmier travaille<br />

37,8 heures par semaine au lieu de 42 heures<br />

auparavant, à salaire égal. Dans ce contexte,<br />

le fait de ne pas savoir si la mesure permettra<br />

de pourvoir les postes nécessaires<br />

constitue la principale inconnue. C’est<br />

pourquoi d’autres hôpitaux comme le<br />

Centre hospitalier Bienne misent sur des<br />

salaires plus élevés et des suppléments<br />

pour le travail du week-end et de nuit.<br />

Le plus important est d’agir, indépendamment<br />

de l’approche choisie. L’<strong>asmac</strong><br />

reste mobilisée sur le sujet qui est d’ailleurs<br />

étroitement lié à notre revendication<br />

de la semaine de 42-heures-PLUS.<br />

Pour en savoir plus sur le sujet:<br />

<strong>asmac</strong>.ch/conditions-de-travail/<br />

droit-du-travail/#durée-de-travail<br />

@vsao<strong>asmac</strong><br />

medifuture:<br />

inscrivez-vous!<br />

La prochaine édition de medifuture,<br />

notre congrès de carrière annuel avec<br />

mediservice vsao-<strong>asmac</strong>, aura lieu<br />

le 5 novembre. Le stade du Wankdorf<br />

à Berne servira à nouveau d’écrin<br />

à la manifestation. Il est possible de<br />

s’inscrire dès maintenant sur le site<br />

web remanié: www.medifuture.ch.<br />

Changements de<br />

section et demandes de<br />

réduction: communiquez-les<br />

à temps<br />

En février, le secrétariat central de<br />

l’<strong>asmac</strong> envoie les factures annuelles<br />

pour les cotisations. L’appartenance<br />

à la section et les éventuelles réductions<br />

de la cotisation se répercutent sur le<br />

montant de la facture. Vous devez donc<br />

annoncer vos changements de section<br />

et déposer vos demandes de réduction<br />

pour l’année 2023 au plus tard jusqu’au<br />

31 janvier 2023 auprès du secrétariat<br />

central de l’<strong>asmac</strong>. Les annonces de<br />

changement de section et les demandes<br />

de réduction qui nous parviennent<br />

après cette date ne pourront être prises<br />

en compte pour l’année 2023 qu’en cas<br />

de force majeure. <strong>No</strong>us vous remercions<br />

de votre collaboration!<br />

vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong> 5/22 7

Publireportage<br />

Les nouveaux antibiotiques dans le traitement des<br />

infections bactériennes aiguës de la peau et des<br />

tissus mous : l’opportunité de décharger les hôpitaux<br />

Les infections bactériennes aiguës de la peau<br />

et des tissus mous (IBAPTM) ont un risque élevé<br />

d’évolution clinique sévère. Afin d’éviter les<br />

infections nosocomiales associées et de ménager<br />

les capacités hospitalières, l’attention se<br />

porte sur des options de prise en charge des<br />

patients présentant une IBAPTM permettant de<br />

réduire le nombre et la durée d’hospitalisations<br />

en poursuivant le traitement en ambulatoire.<br />

À l’occasion du Congrès européen de microbiologie<br />

clinique et des maladies infectieuses<br />

(ECCMID) <strong>2022</strong> à Lisbonne, un symposium organisé<br />

par A. Menarini a traité des nouveaux<br />

antibiotiques : des nouvelles fluoroquinolones,<br />

d’une part, et des glycopeptides à longue durée<br />

d’effet, d’autre part. Ces derniers sont mieux<br />

tolérés que les traitements précédents tout en<br />

améliorant l’observance.<br />

Les infections bactériennes aiguës de la<br />

peau et des tissus mous (IBAPTM) sont<br />

un sous-groupe important des infections<br />

compliquées de la peau et des tissus<br />

mous (cSSTI). Ainsi que l’expliqua le Prof.<br />

Alex Soriano, Hôpital universitaire de Barcelone,<br />

la fréquence des IBAPTM – principalement<br />

des formes dues aux souches de<br />

S. aureus – a fortement augmenté ces 15<br />

dernières années 1 . En outre, les IBAPTM<br />

sont responsables d’une augmentation<br />

marquée à la fois du nombre et de la durée<br />

des hospitalisationfis 2 .<br />

« Un grand nombre des patients traités<br />

pour IBAPTM dans les services d’urgence<br />

ne nécessite pas d’hospitalisation en fait.<br />

Mais les options thérapeutiques orales utilisées<br />

actuellement, p. ex. les sulfamides, les<br />

céphalosporines de la première génération<br />

ou les tétracyclines, ont leurs limitations<br />

et compliquent la poursuite du traitement<br />

à domicile, notamment chez les patients<br />

moins observants. La probabilité d’un<br />

échec du traitement est particulièrement<br />

élevée chez les patients présentant des<br />

facteurs de risque comme un âge avancé,<br />

des œdèmes, un diabète, une obésité ou<br />

une maladie vasculaire périphérique 3 . »<br />

« <strong>No</strong>us avons un besoin urgent de nouvelles<br />

options thérapeutiques plus efficaces et<br />

mieux tolérables pour le traitement des<br />

IBAPTM », souligne le Prof. Soriano. Selon<br />

l’expert, les nouveaux lipoglycopeptides et<br />

les nouvelles fluoroquinolones ont le potentiel<br />

non seulement d’améliorer les résultats<br />

du traitement par antibiotiques en cas<br />

d’IBAPTM, mais aussi de contourner ou de<br />

réduire le problème d’observance chez les<br />

patients.<br />

Place de l’oritavancine et de la delafloxacine<br />

dans le traitement des IBAPTM<br />

Ainsi qu’expliqué par la Prof. Maddalena<br />

Gianella, infectiologue auprès de l’Université<br />

de Bologne, de nouveaux antibiotiques<br />

à longue durée d’effet ont été développés<br />

ces dernières années, en tenant<br />

particulièrement compte de la prévalence<br />

élevée des souches multirésistantes de<br />

S. aureus résistant à la méticilline (SARM).<br />

Ils peuvent être administrés une fois par<br />

semaine ou, comme dans le cas de l’oritavancine,<br />

en prise unique.<br />

L’orivantacine est un nouveau lipoglycopeptide<br />

à longue durée d’effet avec<br />

trois mécanismes d’action et un effet<br />

bactéricide puissant contre les bactéries<br />

Gram positives, y compris les entérocoques<br />

résistants à la vancomycine. Le<br />

lipoglycopeptide à longue durée d’effet a<br />

été autorisé aux USA et dans l’UE pour le<br />

traitement des IBAPTM chez l’adulte sur<br />

la base des études de phase 3 SOLO I et<br />

SOLO II qui ont démontré la non-infériorité<br />

d’une administration unique d’oritavancine<br />

de 1200 mg par rapport à la vancomycine<br />

2 fois par jour pendant 7 – 10 jours<br />

chez les patients atteints d’infections de<br />

la peau et des tissus mous 4,5,8,9 . Les données<br />

de sécurité poolées des deux études<br />

ont montré que l’efficacité à long terme de<br />

l’oritavancine n’a pas d’effet négatif sur<br />

son innocuité 6 .<br />

« En ce qui concerne les infections polymicrobiennes<br />

ou ‹mixtes› de la peau et des<br />

tissus mous, les germes Gram positifs ne<br />

sont toutefois pas les seuls germes impliqués<br />

en cas d’IBAPTM », fait remarquer le<br />

Prof. Thomas Lodise de l’Albany College of<br />

Pharmacy and Health Sciences à Albany/<br />

New York. Contrairement à l’oritavancine,<br />

la delafloxacine, une fluoroquinolone anionique<br />

disponible sous forme orale et intraveineuse,<br />

couvre un large spectre de bactéries<br />

Gram positives et Gram négatives, y<br />

compris P. aeruginosa et les anaérobies 7,8 .<br />

Message à retenir<br />

Avec l’oritavancine et sa longue demi-vie<br />

terminale de 245 heures et la delafloxacine<br />

sous forme orale et intraveineuse, nous<br />

disposons maintenant de deux nouveaux<br />

antibiotiques avec une efficacité prouvée et<br />

un bon profil de sécurité pour le traitement<br />

des patients atteints d’IBAPTM 4-9 . Selon<br />

les intervenants du symposium ECCMID,<br />

ces deux principes actifs ont le potentiel de<br />

transférer la prise en charge des patients<br />

avec IBAPTM du domaine stationnaire au<br />

domaine ambulatoire et de minimiser les<br />

dépenses totales de santé publique.<br />

Références<br />

1. Sader HS et al. Frequency and antimicrobial susceptibility of bacterial<br />

isolates from patients hospitalised with community-acquired skin and<br />

skin-structure infection in Europe, Asia and Latin America. J Glob Antimicrob<br />

Resist. 2019 Jun;17:103-108.<br />

2. Berger A et al. Initial treatment failure in patients with complicated<br />

skin and skin structure infections. Surg Infect (Larchmt). 2013<br />

Jun;14(3):304-12<br />

3. Eron LJ et al. Managing skin and soft tissue infections: expert panel<br />

recommendations on key decision points. J Antimicrob Chemother.<br />

2003 <strong>No</strong>v;52 Suppl 1:i3-17.<br />

4. Corey GR et al. Single-dose oritavancin in the treatment of acute<br />

bacterial skin infections. N Engl J Med. 2014 Jun 5;370(23):2180-90.<br />

5. Corey GR et al. Single-dose oritavancin versus 7-10 days of vancomycin<br />

in the treatment of gram-positive acute bacterial skin and skin structure<br />

infections: the SOLO II noninferiority study. Clin Infect Dis. 2015<br />

Jan 15;60(2):254-62.<br />

6. Corey GR et al. Single Intravenous Dose of Oritavancin for Treatment<br />

of Acute Skin and Skin Structure Infections Caused by Gram-Positive<br />

Bacteria: Summary of Safety Analysis from the Phase 3 SOLO Studies.<br />

Antimicrob Agents Chemother. 2018 Mar 27;62(4):e01919-17.<br />

7. Hoover R et al. Safety, Tolerability, and Pharmacokinetic Properties<br />

of Intravenous Delafloxacin After Single and Multiple Doses in Healthy<br />

Volunteers. Clin Ther. 2016 Jan 1;38(1):53-65.<br />

8. Information professionnelle Quofenix, www.swissmedicinfo.ch, 12/2021<br />

9. Information professionnelle Tenkasi, www.swissmedicinfo.ch, 08/2021<br />

L’information professionnelle abrégée de Tenkasi ® se trouve<br />

dans ce magazine sur la page 2.<br />

Les documents et références peuvent être démandés en conctactant<br />

A. Menarini GmbH, Thurgauerstrasse 36/38, 8050 Zürich.<br />

METEN5045_22.08<br />

Quofenix ® . C: Délafloxacine en poudre pour solution à diluer pour perfusion. Chaque flacon à usage unique contient 300 mg de délafloxacine. Chaque comprimé contient 450mg de délafloxacine. I: Traitement des infections<br />

bactériennes aiguës de la peau et des tissus mous chez l’adulte D: schéma posologique recommandé pour Quofenix est de 300 mg administrés toutes les 12 heures en perfusion IV de 60 minutes, sur une durée de 5 à 14<br />

jours. Après 6 doses IV, le médecin peut décider de poursuivre le traitement par voie orale. Insuffisance rénale : en cas d’administration IV, pas d’ajustement posologique en cas d’IR légère à modérée (ClCr ≥30 ml/min). En cas<br />

d’IR sévère (ClCr

Politique<br />

Chercher ce qui nous<br />

unit plutôt que ce qui<br />

nous sépare<br />

Ces dernières années, en particulier depuis la pandémie<br />

de coronavirus, j’ai l’impression que les rapports<br />

humains n’ont pas évolué dans le bon sens. Les gens<br />

sont devenus plus impatients, exigeants et insultants.<br />

Evidemment, ma vision subjective ne correspond pas forcément<br />

à la réalité, mais l’ambiance à la caisse de la Coop est souvent<br />

tendue. Il en va de même sur les routes. Mais au cabinet aussi,<br />

les patients semblent plus impatients, exigeants,<br />

voire même insultants. Dans l’environnement<br />

politique, on peut même l’objectiver: sur les<br />

réseaux sociaux, dans les commentaires,<br />

mais aussi dans des courriers personnels<br />

ou lors de discussions, les insultes,<br />

les discours haineux, les menaces,<br />

voire les attaques physiques<br />

contre les personnes qui pensent<br />

autrement sont en augmentation.<br />

Cela ne se produit pas seulement<br />

lors de grands débats fondamentaux.<br />

L’ambiance agressive et la disposition<br />

à la violence semblent aussi<br />

s’être accentuées lorsqu’il s’agit de<br />

banalités.<br />

C’est alarmant et triste. Que se passe-t-il<br />

dans notre société? Même si une certaine tendance<br />

pouvait déjà être ressentie auparavant, la<br />

pandémie, la guerre en Ukraine, les catastrophes climatiques,<br />

l’augmentation des prix de l’énergie et les éventuelles<br />

crises énergétiques à avenir semblent déclencher une réaction<br />

de peur chez bon nombre d’entre nous. Dans ce contexte marqué<br />

par un sentiment de renoncement, nous semblons considérer<br />

nos semblables comme des ennemis qui menacent de nous<br />

prendre une chose ou de nous en refuser une autre. Certains<br />

pensent donc légitimement pouvoir s’attaquer à leurs<br />

semblables, par n’importe quel moyen.<br />

L’essentiel<br />

en bref<br />

diversité comme une menace et en mettant l’accent sur ce<br />

qui nous sépare que nous avancerons, mais en acceptant en toute<br />

humilité que l’individu ne peut pas avancer sans les autres. Pour<br />

moi, cela s’applique à la politique, à la médecine, à la politique<br />

professionnelle, à la vie privée et aux loisirs. Et très franchement,<br />

en tant que «teamplayer», je n’éprouverais aucun plaisir à<br />

m’engager sans l’aide de mes semblables.<br />

Oui, d’accord, je l’admets, ce n’est pas toujours<br />

facile! Il y a des situations dans lesquelles<br />

j’attaque les autres, je réagis trop violemment<br />

ou de manière injuste. Parfois<br />

en raison d’une menace réelle, parfois<br />

par peur de perdre la face ou sous<br />

le coup d’une impulsion. Si dans<br />

mon action, je me concentre sur<br />

les points communs, je peux<br />

découvrir de nouvelles perspectives<br />

et donc relativiser mes<br />

problèmes personnels.<br />

Je reste convaincu que nous devons<br />

réapprendre, en tant qu’individus et<br />

en tant que société, à mettre davantage<br />

l’accent sur ce qui nous rassemble et à<br />

considérer nos différences comme une<br />

opportunité et non pas comme une menace.<br />

Au lieu d’insulter les autres, de les harceler ou<br />

de les rendre responsables de nos ennuis, nous devons<br />

comprendre que nous avons tous nos problèmes et difficultés,<br />

et que nous pourrons les surmonter que dans un commun effort.<br />

Dans la médecine, dans la politique et dans la vie privée.<br />

Photo: màd<br />

J’ai une autre vision des choses. Les grands problèmes et<br />

défis ne peuvent être surmontés que dans un commun effort.<br />

Chaque individu peut y contribuer avec sa personnalité, ses<br />

idées, ses expériences et son savoir. Il faut écouter les autres,<br />

viser un échange d’égal à égal pour élargir ses connaissances et<br />

découvrir de nouvelles perspectives. Ensuite, nous pouvons<br />

avancer ensemble. Les personnes d’origines très diverses doivent<br />

chercher ensemble des solutions. Ce n’est pas en considérant la<br />

Angelo Barrile,<br />

président de l’<strong>asmac</strong><br />

vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong> 5/22 9

<strong>asmac</strong><br />

<strong>No</strong>uvelles<br />

des sections<br />

Berne<br />

Save the Date!<br />

Cet automne, nous organiserons deux manifestations<br />

intéressantes et serions heureux<br />

de vous y accueillir!<br />

Atelier sur la planification des<br />

services<br />

Vous passez souvent de longues soirées à<br />

plancher sur les horaires de service de<br />

votre département et ne voyez finalement<br />

plus que des symboles PEP danser devant<br />

vos yeux? Vous aimeriez savoir comment<br />

judicieusement intégrer le travail à temps<br />

partiel dans l’horaire de service? Vous<br />

hésitez parfois quant à la manière d’aborder<br />

les obstacles de la planification et d’appliquer<br />

correctement la loi sur le travail?<br />

Vous voulez savoir comment établir un<br />

horaire de service correct?<br />

Dans ce cas, vous devez absolument<br />

participer à l’atelier gratuit sur la planification<br />

des services organisé par l’ASMAC<br />

Berne.<br />

Simon Schneider (avocat et directeur<br />

suppléant de l’ASMAC Berne), le Dr méd.<br />

Philipp Rahm (conseiller en matière de planification<br />

des services de l’<strong>asmac</strong>) et Susanne<br />

Nüesch (médecin hospitalier spécialiste<br />

au centre universitaire des urgences,<br />

Hôpital de l’Ile, responsable de la planification<br />

des services pour les médecins-assistant[e]s)<br />

assureront un programme passionnant<br />

et répondront volontiers à toutes<br />

vos questions.<br />

Date:<br />

mercredi 26 <strong>octobre</strong>, 14h à 16h30,<br />

avec en-cas<br />

Lieu:<br />

salle de conférence de l’<strong>asmac</strong>, Bollwerk 10,<br />

3011 Berne (à côté de la gare de Berne)<br />

Inscription jusqu’au 19 <strong>octobre</strong> <strong>2022</strong> à<br />

l’adresse info@vsao-bern.ch. <strong>No</strong>us avons<br />

besoin de votre prénom, nom et lieu de travail.<br />

Si vous avez des questions spécifiques,<br />

nous vous invitons à nous les communiquer<br />

à l’avance.<br />

Le défi de la génération Z<br />

Pour la première fois, quatre générations<br />

travaillent en même temps dans les hôpitaux.<br />

La plus jeune est la génération Z<br />

(personnes nées depuis 1995), c’est-à-dire<br />

celle qui entre maintenant dans le monde<br />

hospitalier. On a le sentiment que cette génération<br />

a des besoins et attentes différents<br />

vis-à-vis de la profession.<br />

Qu’est-ce qui caractérise une génération<br />

et pourquoi les différentes générations<br />

vivent-elles dans des mondes parfois<br />

très différents? Les idées, souhaits et objectifs<br />

de chaque génération sont marqués<br />

par les évènements politiques et économiques<br />

ainsi que par des facteurs sociaux<br />

qui ont un impact particulièrement important<br />

dans la jeunesse. La génération Z<br />

est la première génération qui a grandi à<br />

l’ère numérique et dont l’environnement<br />

social est marqué par une interaction et un<br />

feed-back constants.<br />

<strong>No</strong>us organiserons le jeudi 10 novembre<br />

à Berne, dès 19h, une manifestation gratuite<br />

sur ce thème. Il s’agira d’une part de<br />

présenter le contexte et d’autre part de discuter<br />

des défis que cela implique dans le<br />

travail quotidien. Un apéro et un échange<br />

sont ensuite prévus.<br />

Vous trouverez les détails à ce propos<br />

sur notre site web et dans les médias sociaux.<br />

Janine Junker, directrice de l’ASMAC Berne<br />

Photo: màd<br />

10<br />

5/22 vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong>

<strong>asmac</strong><br />

Zurich /<br />

Schaffhouse<br />

L’ASMAC Zurich exige<br />

de meilleures conditions<br />

de travail<br />

Ce n’est pas seulement depuis que le cas de<br />

l’hôpital d’Einsiedeln a été rendu public<br />

que nous savons à quel point les conditions<br />

de travail des médecins sont exigeantes.<br />

Au cours des dernières semaines,<br />

notre section s’est engagée à plusieurs reprises<br />

au niveau politique pour que les<br />

choses changent enfin. Et cela pas seulement<br />

dans le cadre de notre audition auprès<br />

de la commission de la sécurité sociale<br />

et de la santé du Parlement cantonal<br />

zurichois relative à la loi sur l’Hôpital universitaire<br />

de Zurich (USZG) en août, mais<br />

aussi dans le cadre d’un échange entre les<br />

associations du personnel et le Conseil<br />

d’Etat in corpore à la mi-septembre.<br />

Il faut agir maintenant!<br />

L’attractivité de la profession de médecin<br />

a fortement baissé et ce, déjà bien avant<br />

la crise du coronavirus et l’ère du télétravail.<br />

Une grande partie des médecins<br />

travaillent au-delà de la durée hebdomadaire<br />

maximale de travail de 50 heures,<br />

d’après notre sondage souvent entre 50 et<br />

70 heures par semaine. Il s’agit de travail<br />

supplémentaire non rémunéré, d’incompatibilité<br />

entre profession et vie privée<br />

et – en lien avec le travail en équipe nuisible<br />

à la santé – aussi d’un risque accru<br />

de développer des maladies physiques et<br />

psychiques.<br />

L’économisation croissante et la pression<br />

constante sur les coûts ont aussi pour<br />

conséquence que la formation postgraduée<br />

et continue est de plus en plus souvent négligée<br />

en faveur de la prestation aux patients,<br />

ce qui met en péril à long terme la<br />

prise en charge des patients. La surcharge<br />

administrative fait que la définition originelle<br />

de l’activité du médecin, c’est-à-dire<br />

le contact avec les patients et leur prise en<br />

charge, est redéfinie en travail de bureau. A<br />

cela s’ajoute le manque d’estime, y compris<br />

la critique du public et de la politique, ainsi<br />

que les restrictions du libre exercice de la<br />

profession de médecin imposées par le pilotage<br />

des admissions.<br />

Ces thèmes concernent chacun d’entre<br />

nous, aussi en tant que patients. Que ce soit<br />

aujourd’hui ou dans quelques années, chacun<br />

consultera un médecin à un moment<br />

donné.<br />

Une CCT cantonale<br />

Les conditions de travail doivent donc rapidement<br />

s’améliorer. <strong>No</strong>us demandons<br />

concrètement que dans le cadre du mandat<br />

de prestations, les cliniques soient tenues<br />

de saisir le temps de formation<br />

postgraduée structurée séparément du<br />

temps de travail (temps pour la prestation<br />

au patient). C’est la seule façon de contrôler<br />

le respect de l’obligation légale de formation<br />

postgraduée. En effet, nous disposons<br />

de nombreux indices selon lesquels<br />

les médecins-assistant(e)s ne bénéficient<br />

que d’une formation postgraduée insuffisante<br />

malgré la contribution financière du<br />

canton. Une formation postgraduée de<br />

haut niveau constitue pourtant un critère<br />

de qualité pour assurer la prise en charge<br />

médicale à l’avenir. Il est donc dans l’intérêt<br />

de tous que le financement cantonal<br />

soit effectivement utilisé à cet effet.<br />

Etablir des conditions de travail plus<br />

attractives permettrait de créer des conditions<br />

équitables pour tous et de calmer la<br />

situation pour enfin freiner la spirale négative<br />

de la pénurie de personnel. <strong>No</strong>us restons<br />

à l’affût et nous engageons aussi sur le<br />

plan politique pour que les choses bougent<br />

enfin!<br />

Dominique Iseppi, assistante de communication,<br />

ASMAC Zurich<br />

Annonce<br />

Agence matrimoniale<br />

Service Personalisé · Compétent · Sérieux<br />

Löwenstrasse 25, 8001 Zürich<br />

044 534 19 50<br />

<strong>No</strong>us serions ravis de vous rencontrer.<br />

Kathrin Grüneis<br />

vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong> 5/22 11

<strong>asmac</strong><br />

<strong>asmac</strong>-Inside<br />

Yvonne Stadler<br />

Lieu de résidence: Muri bei Bern<br />

A l’<strong>asmac</strong> depuis: mai <strong>2022</strong><br />

L’<strong>asmac</strong> pour toi en bref:<br />

dynamique, orientée vers les solutions,<br />

constructive<br />

Yvonne Stadler occupe depuis<br />

le 1 er mai <strong>2022</strong> le poste de<br />

responsable du département<br />

droit et celui de directrice<br />

adjointe au secrétariat central de l’<strong>asmac</strong>.<br />

Elle a cependant déjà commencé le travail<br />

le 30 avril à l’occasion de la séance du<br />

Comité central. Une entrée en matière<br />

intensive pour la juriste de 41 ans: «Le soir,<br />

je suis rentrée chez moi avec la tête pleine<br />

de nouvelles impressions, de souvenirs<br />

positifs et – le plus important – impatiente<br />

d’entamer ma nouvelle activité à l’<strong>asmac</strong>»,<br />

dit-elle rétrospec tivement.<br />

Son domaine d’activité à l’<strong>asmac</strong> est<br />

vaste. «Je m’occupe principalement des<br />

questions concernant le droit du travail et<br />

de la santé. De plus, j’accompagne des<br />

projets relatifs à des thèmes juridiques et<br />

je suis responsable du bureau de notification<br />

auprès duquel les jeunes médecins<br />

peuvent annoncer leurs problèmes.»<br />

Enfin, elle occupe la fonction de secrétaire<br />

juridique de la Commission de<br />

déontologie et de l’Instance de conciliation<br />

pour les procédures de déontologie<br />

à l’<strong>asmac</strong>.<br />

Mais pour Yvonne Stadler, ce n’est<br />

pas assez. A côté de son activité pour<br />

l’<strong>asmac</strong>, elle est avocate indépendante<br />

dans une étude d’avocat bernoise. Là<br />

aussi, elle traite avant tout des questions<br />

touchant au droit du travail et de la santé.<br />

Cela fait d’ailleurs bien des années qu’elle<br />

s’intéresse au domaine de la santé. Après<br />

ses études de droit à Fribourg et l’obtention<br />

du brevet d’avocat à St-Gall, elle a<br />

d’abord travaillé pour une assurance de<br />

protection juridique et ensuite plusieurs<br />

années dans le service juridique d’un<br />

hôpital universitaire. En outre, elle a<br />

enseigné le droit au personnel infirmier<br />

dans différentes écoles supérieures.<br />

A l’<strong>asmac</strong>, Yvonne Stadler veut<br />

s’engager pour une amélioration des<br />

conditions-cadres pour les collaboratrices<br />

et collaborateurs dans les hôpitaux et<br />

cabinets médicaux. «Ces personnes accomplissent<br />

quotidiennement un énorme<br />

travail. Pour que cela reste ainsi, il est<br />

indispensable de créer les conditionscadres<br />

nécessaires», dit-elle. Et que fait<br />

Yvonne Stadler quand elle ne travaille<br />

pas? «La famille, c’est le plus important<br />

pour moi. Avec deux enfants en âge<br />

de scolarité, je ne chôme pas. Si j’ai du<br />

temps à me consacrer, j’y vais tranquillement<br />

– que ce soit en faisant du footing<br />

le long de l’Aar, lors d’un bon repas<br />

avec des amis ou en randonnée dans<br />

les montagnes grisonnes.»<br />

Photo: màd<br />

12<br />

5/22 vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong>

<strong>asmac</strong><br />

Conseil juridique de l’<strong>asmac</strong><br />

Incapacité de travail<br />

au moment de l’entrée<br />

en fonction<br />

Un médecin-assistant a un<br />

accident quelques jours<br />

avant le terme de son<br />

contrat de travail à durée<br />

déterminée dans l’hôpital X et ne peut<br />

entrer en fonction chez son nouvel<br />

employeur, l’hôpital Y, que 20 jours<br />

plus tard que prévu. Quelles conséquences<br />

cela engendre-t-il? Quel<br />

employeur doit verser le salaire? Cela<br />

se répercute-t-il sur le contrat de<br />

travail à l’hôpital Y?<br />

Photos: Adobe Stock; màd<br />

L’accident s’est produit pendant<br />

les rapports de travail à l’hôpital X.<br />

L’assurance-accidents de l’employeur X<br />

doit donc reconnaître le cas et verser<br />

les indemnités journalières. Les indemnités<br />

journalières sont dues au-delà de la<br />

fin des rapports de travail. L’incapacité<br />

de travail et ses conséquences ne sont<br />

pas assurées auprès du nouvel employeur,<br />

étant donné que l’évènement<br />

s’est produit avant l’entrée en fonction.<br />

Suite à la communication de l’incapacité<br />

de travail par le médecin-assistant,<br />

l’employeur Y a prié ce dernier de signer<br />

un nouveau contrat de travail débutant<br />

à une date ultérieure, ce qui n’est pourtant<br />

pas nécessaire. L’employeur Y n’est<br />

pas tenu de verser le salaire pendant<br />

la durée de l’incapacité de travail. De<br />

plus, une éventuelle période d’essai<br />

est prolongée de la durée de la réduction<br />

effective, sinon le but de la période<br />

d’essai ne peut pas être atteint. En cas<br />

d’absences prolongées, il se peut que<br />

les rapports de travail soient résiliés<br />

pendant la période d’essai vu que l’on<br />

ne tombe pas sous le coup des dispositions<br />

de protection applicables<br />

en cas de maladie, d’accident ou de<br />

maternité.<br />

Un autre point à ne pas négliger en<br />

cas d’adaptation du contrat et d’absences<br />

concerne les règles de prise en compte<br />

de la période de formation postgraduée<br />

en vertu de l’art. 31 de la Réglementation<br />

pour la formation postgraduée. La notice<br />

correspondante de l’ISFM fournit des<br />

informations à ce sujet. En règle générale,<br />

les absences sans faute de la personne<br />

d’une durée maximale de huit semaines<br />

par année ne doivent pas être rattrapées<br />

et la période de formation postgraduée<br />

est entièrement prise en compte.<br />

Cette situation montre les risques<br />

auxquels on s’expose avec un contrat de<br />

travail à durée déterminée en cas d’incapacité<br />

de travail. Par ailleurs, il vaut la<br />

peine d’analyser la situation en matière<br />

d’assurance lorsque l’on change d’emploi.<br />

L’assurance-accidents accorde une<br />

couverture complémentaire de 30 jours.<br />

Ensuite, on peut conclure une assurance<br />

par convention pour une durée d’au<br />

maximum 180 jours avant de devoir<br />

inclure le risque-accidents auprès de<br />

l’assurance-maladie. L’assurance-maladie<br />

d’indemnités journalières n’accorde par<br />

contre aucune couverture complémentaire.<br />

Elle n’offre que la possibilité d’un<br />

passage dans l’assurance individuelle.<br />

Janine Junker,<br />

directrice et juriste de<br />

l’ASMAC Berne<br />

vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong> 5/22 13

La sécurité de l’approvisionnement<br />

est prioritaire<br />

Aucune entreprise pharmaceutique ne vend autant de boîtes de médicaments<br />

en Suisse que Mepha Suisse. L’an dernier, ce nombre s’est monté à 18.4 millions<br />

de boîtes. 1<br />

Depuis quelques années déjà, il ne va plus<br />

de soi, même en Suisse, que chaque médicament<br />

soit disponible à tout moment.<br />

D’une manière générale, la pandémie et<br />

la guerre en Ukraine ont aggravé les problèmes<br />

de livraison. L’entreprise Mepha<br />

Suisse qui est implantée à Bâle et vend le<br />

volume le plus important de boîtes de médicaments<br />

de tous les fournisseurs suisses<br />

n’est pas non plus à l’abri de ces difficultés.<br />

Andrej Salát qui a repris la direction de<br />

Mepha Suisse le 1 er juin est conscient de la<br />

grande responsabilité qu’implique le succès<br />

de l’entreprise. Il déclare: «<strong>No</strong>tre objectif<br />

principal consiste à approvisionner la population<br />

suisse en médicaments de bonne<br />

qualité à des prix équitables, même en ces<br />

temps difficiles». Depuis 2011, Mepha Suisse<br />

à laquelle sont rattachées les sociétés de<br />

distribution Mepha Pharma et Teva Pharma<br />

fait partie de la société Teva Pharmaceuticals<br />

active au niveau mondial. Ce rattachement<br />

à une entreprise active dans le monde<br />

entier disposant d’un réseau sophistiqué<br />

de chaînes d’approvisionnement et le fait<br />

qu’environ 80 pour cent des produits vendus<br />

en Suisse sont issus de la production<br />

européenne contribuent à augmenter la<br />

disponibilité de livraison. 2<br />

Andrej Salát<br />

est titulaire d’un master en<br />

gestion. Originaire de<br />

Slovaquie, il est père de deux<br />

adolescents et passionné<br />

de ski.<br />

Ce qu’il faut savoir sur les génériques<br />

Un environnement plein de défis<br />

La complexité du développement, de la<br />

fabrication et de la commercialisation des<br />

médicaments a empiré. En même temps,<br />

la pression sur les prix des génériques a<br />

continué d’augmenter en Suisse. Mepha<br />

Suisse bénéficie sous plusieurs aspects du<br />

rattachement à Teva Pharmaceuticals. C’est<br />

ainsi que l’entreprise fondée il y a 121 ans<br />

et qui opère au niveau mondial fabrique<br />

par exemple plus de 300 substances actives<br />

sur ses propres sites de production.<br />

Les génériques contiennent les mêmes substances actives que les produits<br />

originaux. Leur qualité et leur sécurité sont équivalentes à celles des préparations<br />

originales. Seuls les excipients peuvent différer.<br />

Les génériques sont entre 20 et 70 pour cent moins chers que les médicaments<br />

originaux.<br />

Les génériques allègent les coûts de santé de 450 millions de francs par an.<br />

Une utilisation systématique permettrait de réaliser des économies supplémentaires<br />

de 220 millions de francs 3 par an. Afin de profiter au maximum du<br />

potentiel d’économie, il vaut la peine d’orienter les patientes et patients,<br />

particulièrement s’ils souffrent de maladies chroniques, dès le début vers<br />

des génériques.<br />

Les génériques peuvent avoir des avantages supplémentaires pour les<br />

patientes et les patients par comparaison à l’original, par exemple, ils peuvent<br />

être plus faciles à diviser ou être exempts de lactose et/ou de gluten.<br />

Andrej Salát explique: «Grâce à leur appartenance<br />

à une plus grande entreprise,<br />

Mepha et Teva ont accès à un pipeline attractif.<br />

Pour une entreprise sans attaches<br />

internationales, il ne serait guère possible<br />

de développer, de fabriquer et de commercialiser<br />

autant de produits uniquement<br />

pour le marché suisse».<br />

Le point fort de Teva Pharmaceuticals réside<br />

dans le développement et la fabrication<br />

de nouveaux médicaments et de<br />

propres substances actives. L’entreprise investit<br />

également dans de propres préparations<br />

originales ainsi que dans le domaine<br />

des produits biologiques. À Ulm (RFA), Teva<br />

Pharmaceuticals construit actuellement un<br />

centre de production à la pointe de la modernité<br />

dédié aux anticorps monoclonaux.<br />

En tout, Teva dispose au niveau mondial<br />

de 60 centres de recherche et de développement,<br />

dont 31 sont basés en Europe. 4<br />

Andrej Salát nous confie: «Seuls de grands<br />

groupes ont ces possibilités. En fin de<br />

compte, ce sont de nombreux marchés plus<br />

petits tels que la Suisse, entre autres, qui en<br />

profitent».<br />

Une large gamme de produits génériques<br />

Teva Pharmaceuticals offre dans le monde<br />

entier une très large gamme comportant<br />

environ 3 500 produits. Chaque jour, 200<br />

millions de personnes sont traitées dans le<br />

monde avec des médicaments du groupe<br />

Teva. Outre les génériques, Teva fabrique

PUBLIREPORTAGE<br />

Faits concernant Mepha Suisse SA<br />

La société Mepha Suisse SA dont le siège se trouve à Bâle, est l’une des principales entreprises pharmaceutiques de Suisse<br />

et, depuis 2011, elle fait partie du groupe international Teva, l’une des premières entreprises sur le marché mondial des<br />

génériques. Les entreprises de distribution Teva Pharma SA et Mepha Pharma SA, leader sur le marché suisse des génériques,<br />

font partie de Mepha Suisse SA. L’entreprise emploie actuellement environ 160 collaborateurs. Mepha Pharma SA et<br />

Teva Pharma SA commercialisent ensemble plus de 300 produits, parmi ceuxci environ 250 génériques ainsi que des<br />

médicaments sans ordonnance, des compléments alimentaires, des produits médicaux et des médicaments originaux,<br />

ces derniers dans les domaines du système nerveux central, des maladies respiratoires et de l’oncologie. Le large portefeuille<br />

de produits couvre en tout 18 domaines d’indications médicales et est commercialisé par l’intermédiaire des pharmacies,<br />

des médecins autodispensateurs, des parapharmacies et des hôpitaux.<br />

www.mepha.ch<br />

www.tevapharma.ch<br />

différents produits, par exemple pour les<br />

indications des domaines de l’oncologie,<br />

de la neurologie et de la pneumologie.<br />

En Suisse également, la gamme de produits<br />

est très large et très variée. En tout, l’entreprise<br />

propose sous la marque Mepha plus<br />

de 250 produits génériques, dont beaucoup<br />

présentent des avantages qui facilitent<br />

la thérapie par comparaison au médicament<br />

d’origine. 1 En plus des génériques,<br />

Mepha Pharma et Teva Pharma offrent des<br />

produits biologiques, des spécialités, des<br />

OTC et des produits médicaux. Dans ces<br />

domaines également, l’entreprise prévoit<br />

de poursuivre encore l’élargissement de sa<br />

gamme de produits.<br />

La marque à l’arcenciel jouit d’une grande<br />

notoriété et de la confiance des professionnels<br />

de la santé ainsi que des patientes et<br />

patients. Andrej Salát est convaincu que<br />

cette confiance n’a toutefois pas été offerte<br />

à Mepha: «<strong>No</strong>us avons dû la mériter:<br />

elle est fondée sur une longue expérience,<br />

un haut niveau de qualité et un service de<br />

qualité». Néanmoins, il ajoute qu’en tant<br />

que directeur général du premier fournisseur<br />

de médicaments génériques en Suisse,<br />

il ne veut pas se reposer sur ses lauriers,<br />

mais faire ses preuves chaque jour afin de<br />

répondre aux hautes attentes envers la<br />

marque. C’est ainsi que Mepha Suisse s’engagera<br />

également sous sa direction, par<br />

exemple, pour la formation postgrade des<br />

médecins – en organisant des symposiums<br />

et par des parrainages comme le soutien<br />

du congrès JHAS.<br />

Des économies dans le domaine des coûts<br />

de la santé<br />

En plus de 70 ans d’existence, Mepha Suisse<br />

s’est fait un nom. L’an dernier, l’entreprise<br />

est parvenue à étendre sa part du marché<br />

des génériques de 43 pour cent. 1 Ainsi, la<br />

marque à l’arcenciel contribue considérablement<br />

aux économies du secteur de la<br />

santé suisse. L’an dernier, les économies se<br />

sont montées en tout environ à 450 millions<br />

de francs grâce aux médicaments génériques.<br />

Leur utilisation systématique permettrait<br />

de réaliser des économies supplémentaires<br />

de 220 millions de francs. 3<br />

Une équipe sur le chemin du succès<br />

En tant que directeur général de Mepha<br />

Suisse SA, Andrej Salát mise sur la continuité<br />

et un bon travail d’équipe. Outre la<br />

sécurité de l’approvisionnement qui est sa<br />

priorité absolue, il va s’engager en plus<br />

pour la numérisation dans le secteur de la<br />

santé. Ce qu’il trouve particulièrement gratifiant<br />

dans son travail, c’est la mission que<br />

Mepha et Teva poursuivent en Suisse. Il déclare:<br />

«Chaque jour, nous nous engageons<br />

pour la santé des Hommes et permettons<br />

l’accès à des soins médicaux de qualité.<br />

Certes, nos médicaments ne sont pas en<br />

mesure de guérir toutes les maladies, mais<br />

ils peuvent contribuer à ce que les patientes<br />

et les patients se sentent mieux et<br />

que leur qualité de vie s’améliore grâce au<br />

traitement. C’est ce qui rend mon travail si<br />

particulier».<br />

80 pour cent des produits<br />

vendus en Suisse sont<br />

issus de la production<br />

européenne. 2<br />

Références<br />

1 IQVIA Pharma Panel /31.12.2021 MAT<br />

2 Mepha Suisse SA. Provenance des producteurs de produits<br />

en vrac avec des produits actifs de 2014 à <strong>2022</strong>. Bâle:<br />

Mepha Suisse SA, <strong>2022</strong>.<br />

3 Intergenerika. Contribution d’efficacité des génériques,<br />

Rapport de l’année 2021, Édition <strong>2022</strong>.<br />

https://www.intergenerika.ch/wpcontent/uploads/<strong>2022</strong>/02/<br />

EffizienzbeitragderGenerika2021_Stand_<strong>2022</strong>.02.15.pdf,<br />

dernière consultation le 05.09.<strong>2022</strong><br />

4 Teva Manufacturing Resilience Report 2020<br />

Références disponibles sur demande.

Point de mire<br />

Les «murmurations» des étourneaux sont non seulement un spectacle époustouflant,<br />

elles constituent aussi un défi pour les chercheurs, toutes branches confondues.<br />

Ballets aériens<br />

Les oiseaux volent en nuées pour se protéger des prédateurs,<br />

traverser les continents sans encombre et économiser de l’énergie.<br />

Mais comment parviennent-ils à changer brusquement<br />

de direction et à synchroniser leur vol? Les chercheurs tentent toujours<br />

de comprendre ce phénomène.<br />

Prof. Barbara Helm, responsable Migrations, Station ornithologique suisse de Sempach<br />

Photo: Adobe Stock<br />

16<br />

5/22 vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong>

Point de mire<br />

La migration des oiseaux et les<br />

autres chorégraphies de ces<br />

acrobates aériens fascinent les<br />

humains depuis des siècles. Les<br />

oiseaux qui se déplacent en formation<br />

sont particulièrement remarquables. Certains<br />

auteurs romains les qualifiaient de<br />

«vaisseaux de chasse» aériens. Ils ne représentent<br />

néanmoins qu’une petite partie<br />

des migrateurs: la plupart des oiseaux<br />

migrent la nuit et souvent seuls ou en<br />

groupes informels.<br />

Ce sont surtout les espèces hautement<br />

sociales qui se déplacent collectivement.<br />

En nuée ou en formation, ils migrent entre<br />

leur site de reproduction et leur quartier<br />

d’hiver, et souvent aussi entre des lieux<br />

de repos et des points d’alimentation communs.<br />

Mais on observe également des<br />

mouvements de vol synchronisés remarquables<br />

dans d’autres contextes sociaux.<br />

Les rapaces, par exemple, se livrent à des<br />

jeux aériens communs époustouflants lors<br />

de l’accouplement, que l’on retrouve également<br />

dans le comportement de jeu des<br />

grands corbeaux. Certaines figures peuvent<br />

s’effectuer dans des arrangements spécifiques,<br />

peut-être comparables à une danse<br />

dans un espace tridimensionnel. D’autres<br />

espèces sociales, comme les martinets,<br />

chassent ensemble à grande vitesse dans<br />

les agglomérations, un comportement qui<br />

peut servir à la formation en groupe.<br />

Les formations peuvent couvrir un<br />

large spectre. Cela commence par un regroupement<br />

apparemment désuni, mais<br />

dans lequel les oiseaux changent brusquement<br />

de direction ensemble (exemple du<br />

bécasseau variable). De telles nuées<br />

peuvent se contracter ou s’étendre tout<br />

aussi rapidement, surtout si un prédateur<br />

se trouve à proximité, l’exemple le plus<br />

frappant étant celui des étourneaux, dont<br />

les «murmurations» ressemblent à de véritables<br />

ballets aériens. Ornithologues, modeleurs<br />

et économistes se préoccupent de<br />

savoir comment les oiseaux parviennent à<br />

synchroniser leur vol aussi rapidement.<br />

Ensemble, ils tentent de décoder les mouvements<br />

de groupe à l’aide des techniques<br />

les plus modernes.<br />

La précision avant tout<br />

Le vol en groupe présente assurément de<br />

grands avantages, d’une part pour se protéger<br />

des prédateurs, et d’autre part pour<br />

échanger des informations et trouver son<br />

chemin («intelligence collective»). Outre<br />

les avantages cités, le vol en groupe désuni<br />

comporte aussi des inconvénients, car les<br />

oiseaux doivent effectuer des manœuvres<br />

de vol très précises et énergivores. Les collisions<br />

sont cependant extrêmement<br />

rares, elles se produisent principalement<br />

lorsqu’une nuée est déstabilisée par un rapace<br />

qui l’attaque ou par la pollution lumineuse<br />

nocturne.<br />

On observe des formes plus ordonnées<br />

dans de nombreuses variations. Les<br />

mouettes, par exemple, volent souvent en<br />

file côte à côte, et on peut également observer<br />

des vols en chaîne en ligne droite chez<br />

certaines espèces. Toutefois, la formation<br />

la plus classique est probablement le vol en<br />

chevron clairement structuré (également<br />

appelé formation en V): le leader du groupe<br />

est positionné en tête, suivi à gauche et à<br />

droite par d’autres oiseaux en ligne décalée<br />

en V. Les oiseaux peuvent voler en chevron<br />

parfait ou asymétrique, et parfois aussi en<br />

une seule ligne décalée.<br />

Cette forme de vol se retrouve chez de<br />

nombreux grands oiseaux. C’est le cas notamment<br />

des oies de différentes espèces<br />

qui volent en groupes familiaux et coordonnent<br />

leurs mouvements de vol collectifs<br />

par des vocalisations permanentes.<br />

Les ibis, les cormorans, les cigognes, les<br />

grues, les grands limicoles et les oiseaux<br />

de mer comptent parmi les autres espèces<br />

qui volent en formation.<br />

Outre les avantages du vol en groupe<br />

mentionnés ci-dessus, la formation de vol<br />

en chevron présente des atouts indéniables<br />

sur le plan aérodynamique. Si les<br />

oiseaux se positionnent précisément les<br />

uns par rapport aux autres, seul le leader<br />

doit supporter toute la charge énergétique<br />

du vol. Tous les autres oiseaux bénéficient<br />

de son sillage pour économiser de l’énergie.<br />

Le leader est donc non seulement expérimenté<br />

dans la recherche d’une destination,<br />

mais aussi en bonne condition<br />

physique. Au bout d’un certain temps, il se<br />

met en retrait et un autre oiseau prend le<br />

relais. Chez les oies, ce changement est<br />

parfois annoncé par des vocalisations.<br />

Les avantages aérodynamiques de la<br />

formation en V étaient présumés depuis<br />

longtemps. Des calculs ont révélé des économies<br />

supposées d’environ 10 à 20 % de<br />

l’énergie nécessaire au vol. De telles économies<br />

ont d’abord été démontrées expérimentalement<br />

dans des souffleries, puis<br />

sur des oiseaux en vol libre grâce à de nouvelles<br />

technologies. Des enregistrements<br />

physiologiques sur des pélicans roses<br />

(Pelecanus onocrotalus) en vol libre ont<br />

montré que les oiseaux suiveurs avaient<br />

une fréquence cardiaque nettement plus<br />

basse que celle du leader, économisant<br />

ainsi beaucoup d’énergie.<br />

Manœuvrer dans l’espace<br />

Pour réaliser une telle économie, les mouvements<br />

des oiseaux doivent toutefois être<br />

coordonnés avec précision. Récemment,<br />

une étude très remarquée a examiné une<br />

espèce locale d’ibis, l’ibis chauve (Geronticus<br />

eremita), en vol libre en groupe. Les<br />

ibis chauves portaient des mini-ordinateurs<br />

dotés d’une localisation GPS et de<br />

capteurs inertiels. De plus, les animaux,<br />

qui faisaient partie d’un programme de<br />

réintroduction, ont été filmés depuis<br />

des avions légers par des chercheurs «navigants»,<br />

permettant ainsi d’enregistrer<br />

simultanément le trajet migratoire et le<br />

comportement de chaque animal.<br />

Les chercheurs ont observé que les<br />

oiseaux qui se suivent en formation en V<br />

se positionnent précisément par rapport<br />

à celui qui les précède. Ils respectent exactement<br />

la phase de leur prédécesseur avec<br />

l’extrémité de leurs ailes et volent avec<br />

des battements d’ailes synchronisés. Ils<br />

peuvent ainsi utiliser de manière optimale<br />

les courants ascendants générés par leur<br />

prédécesseur et éviter les vents descendants.<br />

Lorsque les ibis chauves volent en<br />

ligne directe les uns derrière les autres,<br />

cette synchronisation de phase n’existe<br />

pas. Les oiseaux effectuent donc des<br />

manœuvres spatiales très complexes et<br />

ciblées pour profiter de la formation. Il est<br />

toujours impressionnant de constater à<br />

quel point les oiseaux migrateurs font<br />

preuve d’inventivité lors de leurs grands<br />

voyages.<br />

vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong> 5/22 17

Point de mire<br />

Dernier adieu<br />

dans les formes<br />

Les objets que Nathalie Heid fabrique dans son atelier sont<br />

à l’image de la vie: éphémères. Grâce à ses urnes, le dernier adieu<br />

prend une forme particulière.<br />

Bianca Molnar, rédactrice du <strong>Journal</strong> <strong>asmac</strong>. Photos: Christine Strub / Trinipix.<br />

Lorsque nous nous rencontrons<br />

pour la première fois, Nathalie<br />

Heid attend dans la pièce au<br />

fond de son atelier. Elle me propose<br />

un café. En guise de tablier, elle<br />

porte un pantalon léger en tissu brun,<br />

dans lequel elle s’essuie allègrement les<br />

mains. Avec ses cheveux relevés à la hâte,<br />

elle se tient dans son atelier comme au<br />

milieu d’un tableau qui, sans un mot, en<br />

dit long sur elle: Nathalie Heid est céramiste<br />

et crée des urnes qui proposent un<br />

rituel d’adieu différent. Ou comme elle le<br />

dit elle-même:<br />

C’est la dernière enveloppe, le berceau<br />

des cendres. La particularité de l’urne<br />

d’eau est qu’elle se dissout pendant la cérémonie,<br />

en l’espace de trente à soixante ou<br />

quatre-vingt-dix minutes. On la regarde<br />

disparaître puis s’écouler dans le lit de la<br />

rivière.<br />

Dans la vitrine de son atelier situé à la<br />

Länggasse à Berne, on aperçoit ces récipients,<br />

de différentes formes blanches et<br />

mates, coiffés de couvercles qui se fondent<br />

presque dans les contours des urnes. Nathalie<br />

Heid saisit l’urne au fond arrondi,<br />

18<br />

5/22 vsao /<strong>asmac</strong> <strong>Journal</strong>

Point de mire<br />

la tapote et la fait légèrement vaciller:<br />

«Elle me plaît car elle finit toujours par se<br />

rééquilibrer.» Je m’empresse de l’imiter.<br />

Tous les récipients allient robustesse<br />

et légèreté, tous sont dénués du poids qui<br />

leur est habituellement associé. Outre les<br />

urnes blanches, il en existe qui imitent<br />

l’apparence de certaines pierres. Pour obtenir<br />

ce rendu, Nathalie Heid mélange différentes<br />

couleurs d’argile afin de reproduire<br />

le plus fidèlement possible la structure<br />

de la surface.<br />

La conception et la fabrication des<br />

urnes d’eau sont le fruit d’un long développement<br />

professionnel et personnel. Après<br />

un cours préparatoire de création à Olten,<br />

elle a suivi un apprentissage de peintre sur<br />

céramique au sein d’une entreprise industrielle,<br />

«où elle ne créait pas ses propres<br />

céramiques, mais devait peindre selon un<br />

modèle et travaillait à la chaîne (en pointant<br />

ses heures)», comme elle l’explique,<br />

puis une formation de designer en céramique<br />

à l’Ecole d’Arts Visuels Berne.<br />

Pour son travail de diplôme, elle a réalisé<br />

une sculpture de douche en forme de<br />

squelette de baleine. Il lui tenait à cœur<br />

de créer quelque chose qui puisse aussi<br />

être utile.<br />

J’ai intitulé ce travail «Embrasser»,<br />

l’étreinte, mais qui ne serre pas. On est dehors,<br />

on entrevoit la verdure entre les côtes,<br />

mais on est protégé. A posteriori, je trouve<br />

cela captivant, car la mort est en quelque<br />

sorte également présente dans cette forme,<br />

dans le squelette. Mais la sculpture n’a rien<br />

de macabre, elle est magnifique.<br />

On sent que Nathalie Heid est une<br />

chercheuse qui élargit la portée des questions<br />

qui lui sont posées et les prend<br />

comme point de départ pour explorer les<br />

grandes dimensions de la condition humaine.<br />

Elle pense à voix haute, sonde les<br />

réponses qu’elle présente ensuite comme<br />

des possibilités, souvent introduites par<br />

un «peut-être».<br />

La thématique de la finitude et les questions<br />

sur le sens de la vie et la mort m’ont toujours<br />

accompagnée dans mon travail. Les<br />

crises que j’ai traversées ont peut-être aussi<br />

contribué à ce que je m’y intéresse.<br />

Lorsque je l’interroge sur la genèse de<br />

l’idée de l’urne soluble, elle raconte très<br />

ouvertement la perte d’un ami proche qui<br />

s’est suicidé il y a plusieurs années:<br />

Lors de la cérémonie d’adieu qui précédait<br />

l’incinération, nous avons abordé la<br />

question de l’urne avec des amis. Les urnes<br />

classiques ne lui correspondaient pas du<br />

tout. On m’a alors interpellée: «Toi qui es<br />

céramiste, pourquoi ne créerais-tu pas une<br />

Des récipients créés pour disparaître lentement: les urnes d’eau sont des symboles de l’évanescence.<br />

urne à son image? C’était un vendredi, et la<br />

cérémonie avait lieu la semaine suivante.<br />

Les étapes de fabrication, à savoir le modelage,<br />

le séchage et la cuisson, nécessitent<br />

deux semaines. Je ne les avais pas. J’ai donc<br />

eu l’idée de supprimer l’étape de la cuisson.<br />

L’urne a juste besoin d’eau pour se dissoudre,<br />

nous avions décidé de la poser dans<br />

l’Aar. Cela réglait aussi la question de la répartition<br />

des cendres. <strong>No</strong>us avons donc mis<br />

le récipient dans l’eau et l’avons regardé se<br />

désintégrer peu à peu, tout en buvant du<br />

vin et en écoutant de la musique, toutes ces<br />

belles choses que nous avions l’habitude de<br />

partager avec lui. Et quand nous sommes<br />

partis, l’urne n’était plus là. Tout était parfaitement<br />

cohérent ...<br />

En l’écoutant, on a l’impression que<br />

cet événement douloureux a permis de<br />

rassembler plusieurs fils épars, thèmes et<br />

questions qui ont toujours accompagné<br />

Nathalie Heid, et de leur donner une direction<br />

fructueuse.<br />

Sa mort a fait émerger cette idée qui ne<br />

m’avait jamais vraiment traversé l’esprit,<br />

avec des questions comme: «Avec quoi pourrais-je<br />

gagner de l’argent, qu’est-ce qui<br />

n’existe pas encore sur le marché?» J’ai eu<br />

l’impression de recevoir un cadeau de sa<br />

part, même si j’étais rongée par la tristesse.<br />

J’ai ensuite reçu des demandes de personnes<br />

qui étaient présentes à la cérémonie<br />

et qui avaient perdu un proche un an plus<br />

tard. J’ai pris mon courage à deux mains et<br />

j’ai soumis mon projet à la Fondation bernoise<br />

de design afin d’obtenir une bourse.<br />

Nathalie Heid nous confie qu’elle est<br />

beaucoup plus sereine aujourd’hui, parce<br />

qu’elle a davantage conscience de la valeur<br />

du moment présent grâce à son travail,<br />

et aussi grâce au contact avec ses clients.<br />

Elle en accompagne certains dans son atelier,<br />

qui souhaitent façonner eux-mêmes<br />

leur urne.<br />

Ce qui me touche, c’est d’être face à une<br />

personne condamnée, qui accepte son sort,<br />

qui sait que le temps est compté et qui tient<br />

encore à faire cette urne de ses propres<br />

mains.<br />

Ainsi, une femme atteinte d’un cancer<br />

a souhaité modeler son urne en forme de<br />

soupière, comme symbole des précieux<br />

moments passés avec sa famille et ses<br />

amis. Il arrive aussi que des demandes<br />

spéciales soient formulées, comme cette<br />

urne en forme d’igloo pour un pêcheur inhumé<br />

dans le lac de Neuchâtel.<br />

Il est très important pour moi que cela<br />

représente la personne et les événements<br />

qui ont jalonné son existence, et que cela<br />