Scarica l'opuscolo - Diocesi di Brescia

Scarica l'opuscolo - Diocesi di Brescia

Scarica l'opuscolo - Diocesi di Brescia

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

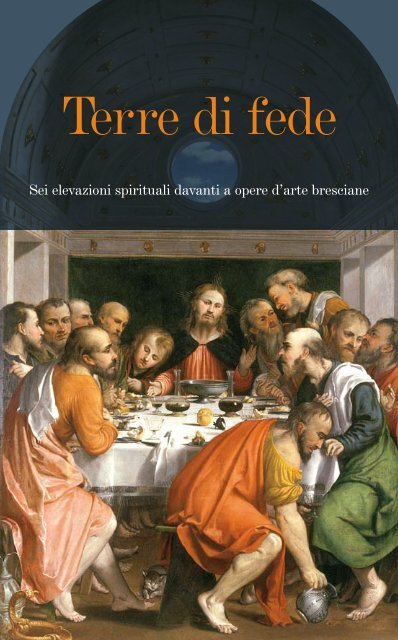

Terre <strong>di</strong> fede<br />

Sei elevazioni spirituali davanti a opere d’arte bresciane

Terre <strong>di</strong> fede<br />

L’origine della comunità<br />

Sarezzo, martedì 6 luglio<br />

Ecce mater tua<br />

Gussago, Collezione privata<br />

(in deposito al Museo Diocesano)<br />

Lo Spirito nella comunità<br />

<strong>Brescia</strong>, venerdì 9 luglio<br />

Pentecoste<br />

Bienno, Parrocchiale dei Santi Faustino e Giovita<br />

La regola della comunità<br />

Ghe<strong>di</strong>, mercoledì 14 luglio<br />

Beatitu<strong>di</strong>ni<br />

<strong>Brescia</strong>, Duomo Nuovo<br />

Il senso della comunità<br />

Chiari, giovedì 15 luglio<br />

Lavanda dei pie<strong>di</strong><br />

<strong>Brescia</strong>, Santuario <strong>di</strong> Sant’Angela Merici<br />

Il cuore della comunità<br />

Villanuova sul Clisi, martedì 20 luglio<br />

Ultima cena<br />

Montichiari, Duomo <strong>di</strong> S. Maria Assunta<br />

Il volto della comunità<br />

Breno, mercoledì 21 luglio<br />

Cristo Re in gloria<br />

Parrocchiale, Maria Immacolata<br />

La scelta e la presentazione delle opere<br />

è a cura <strong>di</strong> don Giuseppe Fusari<br />

<strong>di</strong>rettore del museo <strong>di</strong>ocesano <strong>di</strong> brescia

A Gerusalemme, nel Cenacolo, l’ultima cena. La<br />

sera, dopo il tramonto del sole, Gesù si mette<br />

a tavola insieme ai suoi <strong>di</strong>scepoli. Lo hanno<br />

fatto tante volte, ma questo è un momento<br />

particolare, nel quale si uniscono attesa e<br />

trepidazione. Gesù spiega: “Ho tanto desiderato<br />

mangiare questa Pasqua con voi, prima della<br />

mia passione, perché io vi <strong>di</strong>co: non la mangerò<br />

più finché essa non si compia nel regno <strong>di</strong><br />

Dio” (Lc 22,15-16). L’ultima cena; dopo verrà la<br />

passione, poi il banchetto nel regno <strong>di</strong> Dio. Non<br />

so quanto i <strong>di</strong>scepoli possano avere capito <strong>di</strong><br />

queste parole profetiche ma non è <strong>di</strong>fficile<br />

immaginare l’atmosfera <strong>di</strong> desiderio e timore, <strong>di</strong><br />

sospensione e <strong>di</strong> mistero che deve aver riempito<br />

il cenacolo.<br />

+ Lu c i a n o Mo n a r i<br />

dalla Lettera pastorale “Tutti siano una cosa sola”

Sotto l’albero della croce<br />

si compie il duplice<br />

affidamento:<br />

la madre al <strong>di</strong>scepolo<br />

e il <strong>di</strong>scepolo alla madre.<br />

Qui è l’origine<br />

della comunità:<br />

il dono prezioso del<br />

testamento <strong>di</strong> Cristo<br />

che non è più solo<br />

<strong>di</strong> parole e gesti ma<br />

si prolunga nella<br />

<strong>di</strong>mensione della<br />

testimonianza e<br />

nell’accoglienza come<br />

primo passo per acquisire<br />

la <strong>di</strong>namica comunitaria.<br />

Si riceve l’adozione<br />

perché donati alla<br />

madre, si riceve la<br />

madre come para<strong>di</strong>gma<br />

dell’accoglienza,<br />

dell’ascolto<br />

e della sequela.<br />

Qui la madre non è più<br />

la donna storica,<br />

la madre <strong>di</strong> Gesù,<br />

ma l’immagine stessa<br />

della Chiesa,<br />

della comunità,<br />

<strong>di</strong>namica nel suo essere<br />

accolta da chi desidera<br />

<strong>di</strong>ventare <strong>di</strong>scepolo; ma,<br />

allo stesso tempo, non<br />

ci sarebbe <strong>di</strong>scepolo<br />

senza la casa, la madre,<br />

la comunità che nasce<br />

- madre e figlia insieme -<br />

dal sangue <strong>di</strong> Cristo.<br />

Così il <strong>di</strong>scepolo accoglie<br />

la comunità e ne fa parte.<br />

Non è appartenenza<br />

passiva: è scelta che<br />

coinvolge la vita intera.<br />

L’origine<br />

della comunità<br />

Ecce filium tuum,<br />

ecce mater tua<br />

olio su tela, 271x162 c m<br />

Antonio Gan<strong>di</strong>no<br />

(<strong>Brescia</strong> 1565-1630)<br />

Gussago, Collezione privata<br />

(in deposito al Museo Diocesano)<br />

Il <strong>di</strong>pinto, destinato alla cappella <strong>di</strong> un palazzo<br />

gentilizio, è stato realizzato dal Gan<strong>di</strong>no sul<br />

finire degli anni Dieci del Seicento. È in questi<br />

anni che l’artista comincia ad utilizzare tonalità<br />

più cupe e accenti patetici più pronunciati.<br />

La scena del Calvario non si <strong>di</strong>scosta dalla<br />

classica rappresentazione della crocifissione,<br />

ma qui l’artista concentra la sua attenzione sul<br />

momento nel quale il Cristo, secondo il racconto<br />

dell’evangelista Giovanni, affida la madre al<br />

<strong>di</strong>scepolo e il <strong>di</strong>scepolo alla madre. Tutto è<br />

concentrato nel <strong>di</strong>alogo muto tra il Figlio e la<br />

madre: Gesù sta pronunciando quelle poche<br />

parole e la madre lo guarda con intensità.<br />

Il <strong>di</strong>scepolo assiste quasi attonito. Aver<br />

concentrato l’attenzione su questo momento ha<br />

permesso al Gan<strong>di</strong>no <strong>di</strong> accentuare la tensione<br />

psicologica che lega i personaggi, col Cristo che,<br />

a labbra <strong>di</strong>schiuse, sembra parlare con la forza<br />

dello sguardo; con la madre che, avvolta<br />

<strong>di</strong> tristezza, assume con il suo atteggiamento tutto<br />

il senso della rassegnazione e dell’affidamento.<br />

Un gruppo compatto che traspone in immagine<br />

la solennità del dono ultimo <strong>di</strong> Cristo.<br />

Agostino, De Civitate Dei, XIX, 11.<br />

Perciò potremmo <strong>di</strong>re che la pace è il fine del nostro bene, come l’abbiamo detto della vita eterna,<br />

soprattutto perché alla città <strong>di</strong> Dio si <strong>di</strong>ce in un Salmo: Glorifica il Signore, Gerusalemme, loda, Sion,<br />

il tuo Dio, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte; in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli colui che<br />

ha posto la pace come tuo fine. Quando infatti saranno state rinforzate le sbarre delle sue porte, nessuno<br />

entrerà in essa e nessuno ne uscirà. Perciò come suo fine in questo caso dobbiamo ravvisare<br />

quella che inten<strong>di</strong>amo <strong>di</strong>mostrare come pace finale. Anche il nome simbolico della città, cioè Gerusalemme,<br />

come ho già detto, s’interpreta “visione della pace”. Ma poiché il termine “pace” si usa<br />

frequentemente anche per le cose nel <strong>di</strong>venire, in cui perciò non si avrà la vita eterna, ho preferito<br />

denominare “vita eterna” anziché “pace” il fine della città celeste in cui si avrà il sommo bene.

TESTAMENTO E DONO Gv 19, 25-27<br />

Stavano presso la croce <strong>di</strong> Gesù sua madre, la sorella <strong>di</strong> sua madre, Maria<br />

madre <strong>di</strong> Clèopa e Maria <strong>di</strong> Màgdala. Gesù allora, vedendo la madre<br />

e accanto a lei il <strong>di</strong>scepolo che egli amava, <strong>di</strong>sse alla madre: “Donna, ecco<br />

tuo figlio!”. Poi <strong>di</strong>sse al <strong>di</strong>scepolo: “Ecco tua madre!”. E da quell’ora<br />

il <strong>di</strong>scepolo l’accolse con sé.

Non esiste corpo vivente<br />

senza ciò che lo anima.<br />

Così è per la comunità:<br />

i <strong>di</strong>versi membri non sono<br />

ancora comunità sebbene<br />

possano trovarsi insieme,<br />

avere gli stessi intenti<br />

e i medesimi obiettivi.<br />

Gli in<strong>di</strong>vidui <strong>di</strong>ventano<br />

comunità quando<br />

qualcuno dà lo Spirito,<br />

quando cioè<br />

lo stare insieme<br />

<strong>di</strong>venta essere insieme,<br />

essere nel nome<br />

<strong>di</strong> qualcuno,<br />

fare in memoria<br />

<strong>di</strong> qualcuno.<br />

In altre parole,<br />

gli in<strong>di</strong>vidui <strong>di</strong>ventano<br />

comunità quando<br />

l’obiettivo e la missione<br />

non <strong>di</strong>pendono da scelte<br />

interne ma sono prima<br />

<strong>di</strong> tutto dono da parte<br />

<strong>di</strong> qualcuno.<br />

È questa abbondanza<br />

(o sovrabbondanza)<br />

del dono che spinge<br />

a testimoniare e,<br />

con quel dono,<br />

nulla può esserci<br />

<strong>di</strong> ostacolo, né la paura,<br />

né la lingua, né il<br />

messaggio da annunciare.<br />

Lo Spirito nella comunità<br />

è colui che costringe<br />

a uscire dal gruppo<br />

e a mostrare l’opera<br />

da compiere.<br />

La comunità si compie<br />

nello Spirito quando esce<br />

da sé e <strong>di</strong>venta annuncio<br />

del Risorto.<br />

Lo Spirito<br />

nella comunità<br />

Pentecoste<br />

affresco<br />

Giovan Mauro della Rovere<br />

detto il Fiamminghino<br />

(Milano 1575c a-1643)<br />

Bienno,<br />

Chiesa Parrocchiale dei Santi<br />

Faustino e Giovita<br />

La decorazione della nuova parrocchiale <strong>di</strong> Bienno,<br />

de<strong>di</strong>cata ai Santi Faustino e Giovita, prende il via nel<br />

1621. Insieme a Tommaso Sandrini, bresciano, autore<br />

delle finte architetture, sui ponteggi della chiesa si<br />

trovano a realizzare le molte figure della volta e delle<br />

cappelle, Stefano Viviani e Giovan Mauro Della<br />

Rovere, attivo nel bresciano dal 1616 quando, insieme<br />

al fratello Giovan Battista, affrescava la <strong>di</strong>strutta<br />

chiesa <strong>di</strong> San Domenico in città e, l’anno successivo,<br />

il presbiterio <strong>di</strong> Santa Maria delle Grazie. La volta<br />

della chiesa <strong>di</strong> Bienno, con le monumentali figure<br />

dei profeti che annunciano i misteri <strong>di</strong> Cristo e con<br />

le medaglie figurate che rappresentano la Trasfigurazione,<br />

l’Ascensione e la Pentecoste, offre al credente<br />

un vero e proprio cammino per immagini che illustra<br />

il senso della storia della salvezza che prolunga nel<br />

presente attraverso l’opera della Chiesa. L’episo<strong>di</strong>o<br />

della Pentecoste, ambientato all’interno <strong>di</strong> un e<strong>di</strong>ficio<br />

monumentale, mostra gli apostoli e la Vergine<br />

animati dallo Spirito che scende in forma <strong>di</strong> lingue<br />

<strong>di</strong> fuoco. Il <strong>di</strong>namismo impresso alle figure cerca <strong>di</strong><br />

dare l’immagine del repentino cambiamento operato<br />

dallo Spirito nell’intimo dei <strong>di</strong>scepoli.<br />

Agostino, De Civitate Dei, XIX, 10.<br />

Qui ci consideriamo felici, quando abbiamo la pace nei limiti in cui qui si può<br />

conseguire con una vita onesta, ma questa felicità, paragonata alla felicità che<br />

consideriamo finale, è piuttosto infelicità. Quando come uomini posti nel <strong>di</strong>venire<br />

abbiamo nel <strong>di</strong>venire delle cose la pace che si può avere in questa vita, se<br />

viviamo onestamente, la virtù usa bene dei suoi beni; quando invece non l’abbiamo,<br />

la virtù usa bene anche i mali che l’uomo sopporta. Ma allora è vera virtù<br />

quando volge tutti i beni, <strong>di</strong> cui usa bene, tutto ciò che ottiene col buon uso del<br />

bene e del male e se stessa a quel fine, in cui per noi vi sarà una pace tanto bella<br />

e tanto grande che non ve ne può essere una più bella e più grande.

LA FORZA DELLA TESTIMONIANZA VIENE DALL’ALTO At 2, 1-6<br />

Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme<br />

nello stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo un fragore, quasi<br />

un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano.<br />

Apparvero loro lingue come <strong>di</strong> fuoco, che si <strong>di</strong>videvano, e si posarono su<br />

ciascuno <strong>di</strong> loro, e tutti furono colmati <strong>di</strong> Spirito Santo e cominciarono<br />

a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere <strong>di</strong><br />

esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osservanti, <strong>di</strong> ogni<br />

nazione che è sotto il cielo. A quel rumore, la folla si radunò e rimase<br />

turbata, perché ciascuno li u<strong>di</strong>va parlare nella propria lingua.

Il Vangelo interroga<br />

e critica la logica<br />

del mondo.<br />

Così è per la comunità<br />

che nasce da Cristo:<br />

non può accontentarsi<br />

<strong>di</strong> conoscere, deve<br />

riconoscere<br />

che il senso del suo<br />

esistere sta nel mettere<br />

in pratica quanto Gesù<br />

ha detto e fatto.<br />

La regola che definisce<br />

la comunità è breve,<br />

semplice e sta racchiusa<br />

nel comandamento<br />

dell’amore, ma si<br />

squaderna nella sua<br />

<strong>di</strong>rompente efficacia<br />

e contrad<strong>di</strong>ttorietà<br />

nei frutti che produce,<br />

nel ribaltamento<br />

della scala <strong>di</strong> valori<br />

voluta dal mondo.<br />

Chi è beato per Gesù è<br />

maledetto per il mondo.<br />

Ma perché il mondo<br />

valuta il presente,<br />

Dio valuta il futuro.<br />

E la soluzione <strong>di</strong> Dio<br />

chiede alla comunità<br />

<strong>di</strong> imparare questo<br />

metro <strong>di</strong> valutazione.<br />

È lo scandalo che si<br />

compie ogni volta che la<br />

comunità crede al futuro<br />

<strong>di</strong> Dio: <strong>di</strong>venta forza<br />

critica verso il presente,<br />

ma apre la strada verso il<br />

compimento del Regno,<br />

verso quel ribaltamento<br />

che non avviene per<br />

volere dell’uomo ma è<br />

soluzione donata da Dio.<br />

La regola<br />

della comunità<br />

Le beatitu<strong>di</strong>ni<br />

olio su tela centinata, 342x187 c m<br />

Michelangelo Grigoletti<br />

(Rorai Grande/Pd 1801-Venezia 1870)<br />

<strong>Brescia</strong>, Duomo Nuovo,<br />

Cappella del Santissimo Sacramento.<br />

La tela fu commissionata a Michelangelo<br />

Grigoletti negli anni Quaranta dell’Ottocento<br />

come pala per il nuovo altare del Santissimo<br />

Sacramento del Duomo Nuovo,<br />

progettato dal bresciano Rodolfo Vantini<br />

e messo in opera tra il 1842 e il 1846.<br />

Vantini avrebbe preferito il più quotato Francesco<br />

Hayez, ma la commissione preposta ai lavori<br />

preferì il pordenonese che produsse una tela<br />

accademicamente molto corretta e nell’insieme<br />

efficace, organizzando le figure su due piani<br />

e ponendo il Cristo al centro <strong>di</strong> un’ideale<br />

serpentina che parte dalle persone <strong>di</strong>pinte in<br />

primo piano e si compie nello sperone <strong>di</strong> roccia<br />

dello sfondo. Non mancano ricor<strong>di</strong> della pittura<br />

del Rinascimento veneziano, in particolare <strong>di</strong><br />

Veronese, ma tutto è come decantato in uno<br />

stile privo <strong>di</strong> accensioni e attento a tenere un<br />

tono me<strong>di</strong>o, ben calibrato, in rispondenza anche<br />

alla struttura giocata sui toni fred<strong>di</strong> dei marmi<br />

bianchi e grigi voluta dal Vantini. Grigoletti<br />

costruisce una scena ben recitata dove i gesti e<br />

gli atteggiamenti esprimono, quasi come se si<br />

trattasse <strong>di</strong> un teatro, la verità delle intenzioni e<br />

delle parole pronunciate.<br />

Agostino, De Civitate Dei, XIX, 27.<br />

La pace propriamente nostra si ha con Dio anche nel tempo me<strong>di</strong>ante la<br />

fede e nell’eternità si avrà con lui nella visione. Ma nel tempo tanto la pace<br />

comune come quella propriamente nostra è pace più come sollievo dell’infelicità<br />

che come go<strong>di</strong>mento della felicità. Anche la nostra <strong>di</strong>gnità morale,<br />

sebbene sia vera in riferimento al vero fine del bene al quale si rapporta, è<br />

così relativa in questa vita da consistere più nella remissione dei peccati che<br />

nella pienezza della virtù. Lo conferma la preghiera <strong>di</strong> tutta la città <strong>di</strong> Dio<br />

che è in cammino sulla terra. Difatti lo grida a Dio in tutti i suoi adepti: Rimetti<br />

a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori.

SCANDALO E ROVESCIAMENTO Mt 5, 1-12<br />

Vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a lui i suoi <strong>di</strong>scepoli.<br />

Si mise a parlare e insegnava loro <strong>di</strong>cendo: Beati i poveri in spirito, perché <strong>di</strong> essi è<br />

il regno dei cieli. Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. Beati i miti,<br />

perché avranno in ere<strong>di</strong>tà la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché<br />

saranno saziati. Beati i misericor<strong>di</strong>osi, perché troveranno misericor<strong>di</strong>a. Beati i puri <strong>di</strong><br />

cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori <strong>di</strong> pace, perché saranno chiamati figli <strong>di</strong><br />

Dio. Beati i perseguitati per la giustizia, perché <strong>di</strong> essi è il regno dei cieli. Beati voi quando<br />

vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, <strong>di</strong>ranno ogni sorta <strong>di</strong> male contro <strong>di</strong> voi<br />

per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli.

Davanti all’esempio<br />

non è possibile tentare<br />

interpretazioni.<br />

Semmai si cercherà<br />

<strong>di</strong> attenuare la forza<br />

del comandamento ma,<br />

nel profondo del cuore,<br />

si sarà certi <strong>di</strong> non aver<br />

compiuto tutto quanto<br />

andava fatto.<br />

La comunità <strong>di</strong> Cristo<br />

ha senso quando accetta<br />

che il suo compito è<br />

quello <strong>di</strong> amare fino<br />

in fondo e <strong>di</strong> compiere<br />

questo amore così come<br />

ha fatto Lui: ribaltando,<br />

cioè, i criteri<br />

<strong>di</strong> rispettabilità<br />

del maestro per assumere<br />

i panni del servo.<br />

E questo per in<strong>di</strong>care che<br />

il vero insegnamento,<br />

la vera cattedra è quella<br />

dove chi è maestro<br />

è al servizio e sta<br />

in ginocchio davanti<br />

agli altri.<br />

Solo così la comunità<br />

ha senso: perché sta<br />

nel solco <strong>di</strong> Colui<br />

che l’ha costituita.<br />

E solo così la comunità<br />

non perde la sua identità:<br />

il servizio ha un motivo,<br />

ed è l’amore<br />

agli altri così come l’ha<br />

insegnato Cristo.<br />

Non è soccorso<br />

umanitario, non è<br />

sostituzione: è riconoscere<br />

nell’altro il motivo<br />

per il quale si è comunità.<br />

E comunità <strong>di</strong> Cristo.<br />

Il senso<br />

della comunità<br />

Lavanda dei pie<strong>di</strong><br />

olio su tavola, 32x48 c m<br />

Paolo da Caylina il Giovane<br />

(<strong>Brescia</strong> 1485c a-1545c a)<br />

<strong>Brescia</strong>,<br />

Santuario <strong>di</strong> Sant’Angela Merici<br />

(già Sant’Afra)<br />

La tavola fa parte della predella del polittico realizzato<br />

per l’antica chiesa <strong>di</strong> Sant’Afra verso gli<br />

anni Trenta del Cinquecento.<br />

Il polittico, molto articolato, raffigura nella tavola<br />

centrale il Compianto sul Cristo morto, e nelle due<br />

altre tavole della predella la Flagellazione e il Noli<br />

me tangere. A completamento sono stati raffigurati,<br />

oltre a una piccola Annunciazione, due Angeli<br />

in adorazione dell’Eucaristia e i Santi Faustino<br />

e Giovita, Felice e Faustino vescovi. La pittura <strong>di</strong><br />

Paolo da Caylina in questo polittico è giunta alla<br />

piena maturità: si notano apporti da Moretto e da<br />

Romanino e non mancano riferimenti alla lontana<br />

al Foppa e al Civerchio. L’artista amalgama tutti<br />

questi apporti nel suo stile dolce e semplificato.<br />

La vivacità specialmente delle scenette minori della<br />

predella mostrano la sua capacità calligrafica e,<br />

insieme, una vena quasi popolare che dà alla scena<br />

un piglio narrativo facile e gustoso.<br />

Lontano dall’intensità drammatica dei maggiori<br />

del Rinascimento bresciano, Paolo da Caylina<br />

il Giovane si <strong>di</strong>mostra buon illustratore <strong>di</strong> scene<br />

sacre trattate con garbo e schiettezza.<br />

Agostino, De Civitate Dei, XIX, 17.<br />

Questa città del cielo, mentre è esule in cammino sulla terra, accoglie citta<strong>di</strong>ni da tutti i popoli e aduna<br />

una società in cammino da tutte le lingue. Anche la città del cielo in questo suo esilio trae profitto dalla<br />

pace terrena, tutela e desidera, per quanto è consentito dal rispetto per il sentimento religioso, l’accordo<br />

degli umani interessi nel settore dei beni spettanti alla natura degli uomini soggetta al <strong>di</strong>venire e subor<strong>di</strong>na<br />

la pace terrena a quella celeste. Ed essa è veramente pace in modo che unica pace della creatura<br />

ragionevole dev’essere ritenuta e considerata l’unione sommamente or<strong>di</strong>nata e concorde <strong>di</strong> avere Dio<br />

come fine e l’un l’altro in lui. La città del cielo, mentre è esule in cammino nella fede, ha questa pace e<br />

vive onestamente <strong>di</strong> questa fede, quando al conseguimento della sua pace eterna subor<strong>di</strong>na ogni buona<br />

azione, che compie verso Dio e il prossimo, perché la vita della città è essenzialmente sociale.

IL COMANDAMENTO E L’ESEMPIO Gv 13, 1-15<br />

Prima della festa <strong>di</strong> Pasqua Gesù, sapendo che era venuta la sua ora <strong>di</strong> passare da questo mondo<br />

al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. Durante la cena, quando<br />

il <strong>di</strong>avolo aveva già messo in cuore a Giuda, figlio <strong>di</strong> Simone Iscariota, <strong>di</strong> tra<strong>di</strong>rlo, Gesù, sapendo<br />

che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da<br />

tavola, depose le vesti, prese un asciugamano e se lo cinse attorno alla vita. Poi versò dell’acqua<br />

nel catino e cominciò a lavare i pie<strong>di</strong> dei <strong>di</strong>scepoli e ad asciugarli con l’asciugamano <strong>di</strong> cui si era<br />

cinto. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli <strong>di</strong>sse: “Signore, tu lavi i pie<strong>di</strong> a me?”. Rispose<br />

Gesù: “Quello che io faccio, tu ora non lo capisci; lo capirai dopo”. Gli <strong>di</strong>sse Pietro: “Tu non mi<br />

laverai i pie<strong>di</strong> in eterno!”. Gli rispose Gesù: “Se non ti laverò, non avrai parte con me”. Gli <strong>di</strong>sse<br />

Simon Pietro: “Signore, non solo i miei pie<strong>di</strong>, ma anche le mani e il capo!”. Soggiunse Gesù: “Chi<br />

ha fatto il bagno, non ha bisogno <strong>di</strong> lavarsi se non i pie<strong>di</strong> ed è tutto puro; e voi siete puri, ma non<br />

tutti”. Sapeva infatti chi lo tra<strong>di</strong>va; per questo <strong>di</strong>sse: “Non tutti siete puri”. Quando ebbe lavato<br />

loro i pie<strong>di</strong>, riprese le sue vesti, sedette <strong>di</strong> nuovo e <strong>di</strong>sse loro: “Capite quello che ho fatto per voi?<br />

Voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e <strong>di</strong>te bene, perché lo sono. Se dunque io, il Signore e<br />

il Maestro, ho lavato i pie<strong>di</strong> a voi, anche voi dovete lavare i pie<strong>di</strong> gli uni agli altri. Vi ho dato un<br />

esempio, infatti, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi”.

Un gruppo non è ancora<br />

una comunità.<br />

Quello che trasforma<br />

il gruppo in comunità non<br />

è solo un fine comune:<br />

è la consapevolezza<br />

che qualcosa continua,<br />

che qualcosa la precede<br />

e sarà ancora dopo <strong>di</strong> lei.<br />

Comunità è memoria<br />

che <strong>di</strong>venta presente<br />

e che lo motiva.<br />

Fare in sua memoria<br />

non è solo ricordare:<br />

è essere presenti,<br />

è accettare<br />

<strong>di</strong> non essere se non<br />

quando c’è Lui.<br />

Memoria per la comunità<br />

è attesa del compimento<br />

che non <strong>di</strong>pende da lei<br />

e certezza che<br />

questo avverrà.<br />

Pane e vino, corpo e<br />

sangue, il dono assoluto<br />

ed eterno della sua<br />

presenza, del suo essere<br />

con noi tutti i giorni<br />

fino alla fine dei tempi,<br />

sono il modo <strong>di</strong> vita,<br />

della comunità, il cuore<br />

che, come per il corpo,<br />

permette alla vita<br />

<strong>di</strong> esserci.<br />

È lì che la comunità<br />

si riconosce, pur nella<br />

<strong>di</strong>versità dei singoli,<br />

come corpo nato<br />

da un dono.<br />

E come tale capace<br />

<strong>di</strong> <strong>di</strong>ventare dono<br />

attraverso la memoria<br />

<strong>di</strong> Lui, la sua presenza,<br />

il suo corpo.<br />

Il cuore<br />

della comunità<br />

Ultima cena<br />

olio su tela centinata, 293x190 c m<br />

Girolamo Romanino<br />

(<strong>Brescia</strong> 1484c a-1566c a)<br />

Montichiari, Chiesa Abbaziale,<br />

Cappella del Santissimo Sacramento<br />

Collocata dalla critica verso la metà degli anni<br />

Quaranta del Cinquecento, questa Ultima Cena fu<br />

realizzata per la Scuola del Santissimo Sacramento<br />

e collocata nella vecchia parrocchiale <strong>di</strong> Montichiari.<br />

Ricostruita in forme monumentali la chiesa,<br />

la tela venne racchiusa nel monumentale altare<br />

marmoreo della Cappella del Sacramento. Le mutate<br />

proporzioni della chiesa e dell’altare un poco<br />

<strong>di</strong>minuiscono l’effetto che la tela doveva avere in<br />

origine. Qui Romanino calcola con grande precisione<br />

il punto <strong>di</strong> vista, molto ribassato, dando forte<br />

risalto alla volta a botte con lacunari della stanza<br />

nella quale si svolge la scena, in un’ora non ancora<br />

serale, con la chiarezza del cielo che ancora si vede<br />

dall’oculo aperto nella parete <strong>di</strong> fondo.<br />

La tavola è un capolavoro <strong>di</strong> indagine realistica e<br />

<strong>di</strong> virtuosismi luministici, ma più ancora colpisce la<br />

profon<strong>di</strong>tà psicologica con la quale sono indagati i<br />

personaggi alle prese con l’annuncio del tra<strong>di</strong>mento<br />

<strong>di</strong> Cristo e con l’istituzione dell’Eucaristia.<br />

A questo turbine emozionale non partecipa solo<br />

Giuda che, con l’atto simbolico <strong>di</strong> versare il vino<br />

per terra, esprime la sua volontà <strong>di</strong> sprecare<br />

il dono ricevuto da Cristo.<br />

Agostino, De Civitate Dei, XX, 17.<br />

E dal cielo fin dalla sua origine <strong>di</strong>scende la città <strong>di</strong> Dio, da quando<br />

continuamente i suoi citta<strong>di</strong>ni aumentano nella successione del<br />

tempo, con la grazia <strong>di</strong> Dio che viene dall’alto me<strong>di</strong>ante il lavacro<br />

<strong>di</strong> rigenerazione nello Spirito Santo mandato dal cielo. Ma col<br />

giu<strong>di</strong>zio <strong>di</strong> Dio, che sarà l’ultimo, me<strong>di</strong>ante il suo Figlio Gesù<br />

Cristo si manifesterà il suo splendore così grande e così nuovo<br />

in modo che non rimarranno tracce della tarda età, giacché i<br />

corpi soggetti al <strong>di</strong>venire e alla morte <strong>di</strong> una volta passeranno<br />

alla immunità dal <strong>di</strong>venire e dalla morte.

L’ESSENZA DEL DONO Lc 22, 14-20<br />

Quando venne l’ora, prese posto a tavola e gli apostoli con lui, e <strong>di</strong>sse loro: “Ho<br />

tanto desiderato mangiare questa Pasqua con voi, prima della mia passione, perché<br />

io vi <strong>di</strong>co: non la mangerò più, finché essa non si compia nel regno <strong>di</strong> Dio”.<br />

E, ricevuto un calice, rese grazie e <strong>di</strong>sse: “Prendetelo e fatelo passare tra voi,<br />

perché io vi <strong>di</strong>co: da questo momento non berrò più del frutto della vite, finché<br />

non verrà il regno <strong>di</strong> Dio”. Poi prese il pane, rese grazie, lo spezzò e lo <strong>di</strong>ede loro<br />

<strong>di</strong>cendo: “Questo è il mio corpo, che è dato per voi; fate questo in memoria<br />

<strong>di</strong> me”. E, dopo aver cenato, fece lo stesso con il calice <strong>di</strong>cendo: “Questo calice<br />

è la nuova alleanza nel mio sangue, che è versato per voi”.

Può essere visto solo<br />

in prospettiva: la<br />

comunità reale non può<br />

che proiettarsi sulla<br />

comunità definitiva.<br />

Questo solo è il volto<br />

vero della comunità.<br />

Pensare che la comunità<br />

presente, quella che,<br />

concreta, realizza più<br />

o meno perfettamente<br />

la regola <strong>di</strong> Cristo,<br />

sia il volto vero della<br />

comunità <strong>di</strong> Cristo è<br />

vedere parzialmente.<br />

Il volto della comunità<br />

è il volto vero<br />

solo quando è estensivo,<br />

quando, cioè,<br />

abbraccia l’esperienza<br />

delle comunità storiche<br />

e si orienta verso la<br />

comunità che vedrà<br />

faccia a faccia il suo<br />

Signore.<br />

La comunità storica<br />

abbozza solo questo<br />

volto in attesa del<br />

perfezionamento che<br />

non sarà suo ma, come<br />

sempre nella <strong>di</strong>namica <strong>di</strong><br />

Dio, darà dono gratuito<br />

del Suo amore.<br />

Compito della comunità<br />

è plasmarsi<br />

secondo la <strong>di</strong>namica<br />

dell’amore concreto<br />

ma scorgendo in esso<br />

il riflesso del volto<br />

<strong>di</strong> Cristo.<br />

Fare a Lui è fare<br />

al fratello.<br />

Per imparare ad essere<br />

a sua somiglianza.<br />

Il volto<br />

della comunità<br />

Il Para<strong>di</strong>so<br />

affresco<br />

Gaetano Cresseri<br />

(<strong>Brescia</strong> 1870-1933)<br />

Nave, Chiesa Parrocchiale<br />

All’inizio del Novecento sono molte le chiese<br />

bresciane, specialmente quelle costruite<br />

nel XVIII secolo, che vengono completamente<br />

decorate secondo un gusto eclettico,<br />

debitore al Liberty e al Neobarocco.<br />

Anche la Parrocchiale <strong>di</strong> Nave è interessata<br />

da questi lavori <strong>di</strong> rilettura in senso<br />

neosettecentesco. Per il più vasto degli affreschi,<br />

quello della cupola, viene chiamato il maggiore<br />

degli artisti bresciani del tempo,<br />

Gaetano Cresseri, maestro in<strong>di</strong>scusso<br />

nell’affresco, grande decoratore <strong>di</strong> chiese<br />

e palazzi. Intrapresi nel 1930 i lavori <strong>di</strong><br />

affrescatura della cupola terminarono nel 1932.<br />

Cresseri raffigurò, secondo il gusto dell’epoca,<br />

la gloria <strong>di</strong> Cristo re dell’universo:<br />

al centro, sopra le nubi e avvolto <strong>di</strong> luce sta il<br />

Cristo attorniato da una schiera <strong>di</strong> angeli e santi.<br />

Nel giro più esterno sono invece raffigurati<br />

uomini e donne dei <strong>di</strong>versi continenti.<br />

L’influsso della pittura settecentesca,<br />

specialmente del Tiepolo, è evidente.<br />

Qui Cresseri, superando anche le <strong>di</strong>fficoltà<br />

prospettiche imposte dallo scorcio,<br />

dà un esempio magistrale della grande<br />

decorazione novecentesca bresciana.<br />

Agostino, De Civitate Dei, XIX, 20.<br />

Il sommo bene della città <strong>di</strong> Dio è la pace eterna definitiva, non quella attraverso la quale i mortali passano col<br />

nascere e il morire, ma quella in cui gli immortali rimangono senza alcuna soggezione ai contrari. Chi dunque<br />

può negare che quella vita è sommamente felice e nel confronto non giu<strong>di</strong>ca sommamente infelice questa che<br />

trascorre nel tempo anche se è colma dei beni dell’anima, del corpo e del mondo esteriore? Ma chiunque la<br />

giu<strong>di</strong>ca in maniera da riferire il suo scorrere al fine <strong>di</strong> quella vita che ama con grande ardore e che spera con<br />

grande fiducia, non assurdamente si può considerare felice anche in questo tempo <strong>di</strong> quella speranza anziché<br />

<strong>di</strong> questa vicenda. La vicenda presente senza la speranza è una falsa felicità e una grande infelicità. Difatti<br />

non ha esperienza dei veri beni dell’anima poiché non è vera saggezza quella la quale, nelle azioni che giu<strong>di</strong>ca<br />

con la prudenza, compie con la fortezza, frena con la temperanza, <strong>di</strong>stribuisce con la giustizia, non orienta la<br />

propria scelta a quel fine in cui Dio sarà tutto in tutti, in un’eternità certa e in una pace definitiva.

IL DISCRIMINE DEFINITIVO Mt 25, 31-40<br />

Quando il Figlio dell’uomo verrà nella sua gloria, e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti<br />

a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle<br />

capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il re <strong>di</strong>rà a quelli che saranno alla sua destra:<br />

“Venite, benedetti del Padre mio, ricevete in ere<strong>di</strong>tà il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo,<br />

perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi<br />

avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi”. Allora<br />

i giusti gli risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato<br />

e ti abbiamo dato da bere? Quando mai ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo<br />

vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato o in carcere e siamo venuti a visitarti?” E il re risponderà loro:<br />

“In verità io vi <strong>di</strong>co: tutto quello che avete fatto a uno solo <strong>di</strong> questi miei fratelli più piccoli, l’avete fatto a me”.

Agorà della <strong>Diocesi</strong> <strong>di</strong> <strong>Brescia</strong><br />

Inizio dell’Anno pastorale 2010/2011<br />

<strong>di</strong>ocesi <strong>di</strong> brescia<br />

Via Trieste, 13 <strong>Brescia</strong> tel. 030.37221<br />

Centro <strong>di</strong>ocesano pER le Comunicazioni Sociali<br />

Via Callegari, 6 <strong>Brescia</strong> tel. 030.44250<br />

info: www.<strong>di</strong>ocesi.brescia.it/agora<br />

e-mail: comunicazioni@<strong>di</strong>ocesi.brescia.it