Forschendes Lernen in der realen Welt - PHZ Zug

Forschendes Lernen in der realen Welt - PHZ Zug

Forschendes Lernen in der realen Welt - PHZ Zug

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

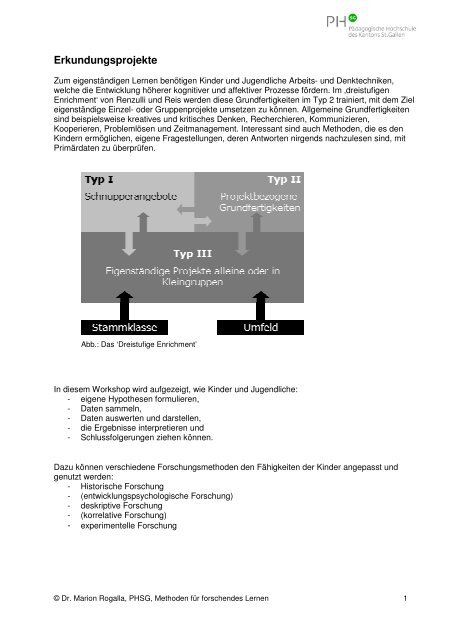

Erkundungsprojekte<br />

Zum eigenständigen <strong>Lernen</strong> benötigen K<strong>in</strong><strong>der</strong> und Jugendliche Arbeits- und Denktechniken,<br />

welche die Entwicklung höherer kognitiver und affektiver Prozesse för<strong>der</strong>n. Im ‚dreistufigen<br />

Enrichment‘ von Renzulli und Reis werden diese Grundfertigkeiten im Typ 2 tra<strong>in</strong>iert, mit dem Ziel<br />

eigenständige E<strong>in</strong>zel- o<strong>der</strong> Gruppenprojekte umsetzen zu können. Allgeme<strong>in</strong>e Grundfertigkeiten<br />

s<strong>in</strong>d beispielsweise kreatives und kritisches Denken, Recherchieren, Kommunizieren,<br />

Kooperieren, Problemlösen und Zeitmanagement. Interessant s<strong>in</strong>d auch Methoden, die es den<br />

K<strong>in</strong><strong>der</strong>n ermöglichen, eigene Fragestellungen, <strong>der</strong>en Antworten nirgends nachzulesen s<strong>in</strong>d, mit<br />

Primärdaten zu überprüfen.<br />

Abb.: Das ‘Dreistufige Enrichment’<br />

In diesem Workshop wird aufgezeigt, wie K<strong>in</strong><strong>der</strong> und Jugendliche:<br />

- eigene Hypothesen formulieren,<br />

- Daten sammeln,<br />

- Daten auswerten und darstellen,<br />

- die Ergebnisse <strong>in</strong>terpretieren und<br />

- Schlussfolgerungen ziehen können.<br />

Dazu können verschiedene Forschungsmethoden den Fähigkeiten <strong>der</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong> angepasst und<br />

genutzt werden:<br />

- Historische Forschung<br />

- (entwicklungspsychologische Forschung)<br />

- deskriptive Forschung<br />

- (korrelative Forschung)<br />

- experimentelle Forschung<br />

© Dr. Marion Rogalla, PHSG, Methoden für forschendes <strong>Lernen</strong> 1

Thema: _____________________________________________________________<br />

Fragestellung Forschungsmethode<br />

Wie war ‚X’ zurzeit von…? Historische<br />

Forschung<br />

Wie hat sich ‚X’ über e<strong>in</strong>e<br />

bestimmte Zeitspanne<br />

verän<strong>der</strong>t?<br />

Erforschung von<br />

Entwicklungsprozessen<br />

Wie ist ‚X’ heutzutage? Deskriptive<br />

Forschung<br />

Welche Beziehungen<br />

bestehen zwischen ‚X’ und ‚Y’?<br />

Warum o<strong>der</strong> wie kommt ‚X’<br />

zustande?<br />

Korrelation<br />

(Quasi-)<br />

Experiment<br />

Mögliche Verfahren<br />

© Dr. Marion Rogalla, PHSG, Methoden für forschendes <strong>Lernen</strong> 2

Historische Forschung<br />

Historische Forschung beschäftigt sich mit <strong>der</strong> Frage:<br />

„Wie waren die D<strong>in</strong>ge zurzeit von ‚X’?“<br />

Ziel: Möglichst objektive Rekonstruktion <strong>der</strong> Vergangenheit.<br />

Beispiele aus dem Alltag:<br />

- Zeitungs<strong>in</strong>terview mit e<strong>in</strong>er ehemaligen Bürgermeister<strong>in</strong> über ihre vergangene<br />

Amtszeit<br />

- Bericht über die Entwicklung <strong>der</strong> Kommunikationsmedien im 20. Jahrhun<strong>der</strong>t<br />

- Buch über Pionierfrauen und <strong>der</strong>en Tagebücher<br />

- Zeitschriftenartikel über 50 Jahre Badeanzüge<br />

Erkundungsthemen für K<strong>in</strong><strong>der</strong> und Jugendliche:<br />

- eigene Eltern zu <strong>der</strong>en Schulerfahrungen <strong>in</strong>terviewen<br />

- Analyse <strong>der</strong> Texte von Lie<strong>der</strong>n und Songs, die im zweiten <strong>Welt</strong>krieg beliebt waren<br />

- Faktoren und Personen, die die Karriere von bekannten Sportler<strong>in</strong>nen und Sportlern<br />

unterstützten mittels Biografien o<strong>der</strong> Interviews identifizieren<br />

Tipps:<br />

- Je jünger die K<strong>in</strong><strong>der</strong> s<strong>in</strong>d, umso grösser muss die Nähe <strong>der</strong> Forschungsfrage zu ihrer<br />

eigenen Erlebniswelt se<strong>in</strong>.<br />

- Die Erkundung muss durch e<strong>in</strong>e Fragestellung strukturiert werden, aufgrund <strong>der</strong>er<br />

passende Schlüsse gezogen werden können .<br />

- Es geht nicht nur um das Sammeln von Informationen, son<strong>der</strong>n um das Suchen nach<br />

sich wie<strong>der</strong>holenden Mustern und Ziehen von Schlussfolgerungen.<br />

- Es muss zwischen Tatsachen und vorläufigen Folgerungen unterschieden werden<br />

- Um vernünftige und haltbare Schlussfolgerungen ziehen zu können, ist die sorgfältige<br />

Behandlung <strong>der</strong> Motive, Grenzen und Vorurteile <strong>in</strong> den Primärquellen wichtig.<br />

- Obwohl Primärquellen den Sekundärquellen vorzuziehen s<strong>in</strong>d, müssen die K<strong>in</strong><strong>der</strong><br />

und Jugendlichen erkennen, dass auch Augenzeugenberichte nicht genau genug,<br />

vollständig o<strong>der</strong> sogar wahrheitsgetreu s<strong>in</strong>d.<br />

- Die Ergebnisse <strong>der</strong> eigenen Erkundung müssen kritisch reflektiert werde: S<strong>in</strong>d die<br />

Männer, <strong>der</strong>en gemalte Portraits wir vor uns haben, für alle Männer ihrer Zeit<br />

repräsentativ? Wird die Kleidung, welche <strong>in</strong> den Zeitschriften dargestellt wird, von <strong>der</strong><br />

Mehrheit <strong>der</strong> Frauen getragen? Wenn dem nicht so ist, wo könnten die Gründe<br />

liegen?<br />

Flops:<br />

- ohne klare Fragestellungen wird die Erkundung oft e<strong>in</strong>e desorganisierte und<br />

verwirrende ‚Fisch-Aktion’.<br />

- Vorschnelle Generalisierung von Ergebnissen ist zu vermeiden.<br />

Primärquellen für historische Forschung:<br />

- Zeitungen, Zeitschriften, Briefe, Tagebücher, Dokumente, Fotos, Filme, etc.<br />

© Dr. Marion Rogalla, PHSG, Methoden für forschendes <strong>Lernen</strong> 3

Erforschung von Entwicklungsprozessen<br />

Die Erforschung von Entwicklungsprozessen beschäftigt sich mit <strong>der</strong> Frage:<br />

„Wie hat sich ____________ über die Zeitspanne ‚X’ verän<strong>der</strong>t?“<br />

Ziel: Möglichst objektive Rekonstruktion o<strong>der</strong> Beschreibung von Verän<strong>der</strong>ungen und<br />

Wachstumsmustern.<br />

Grundtypen zur Erforschung von Entwicklungsprozessen:<br />

- Längsschnitterhebung: e<strong>in</strong> Forschungsobjekt o<strong>der</strong> –subjekt über längere Zeit h<strong>in</strong>weg<br />

verfolgen.<br />

- Querschnittuntersuchung: untersucht Gruppen von Testpersonen, die sich zum<br />

Zeitpunkt <strong>der</strong> Untersuchung <strong>in</strong> verschiedenen Entwicklungsstadien bef<strong>in</strong>den.<br />

Beispiele:<br />

Längsschnittuntersuchung:<br />

- „Erforschung“ von Frühlesern und Frührechnern über die gesamte Schulzeit h<strong>in</strong>weg<br />

- K<strong>in</strong><strong>der</strong> mit beson<strong>der</strong>s hohem IQ bis <strong>in</strong>s Erwachsenenalter h<strong>in</strong>e<strong>in</strong> untersuchen<br />

- Studierende über die Ausbildung an e<strong>in</strong>er Pädagogischen Hochschule bis h<strong>in</strong> zu ihrer<br />

Tätigkeit als Lehrperson<br />

- Ökonomisches Wachstum e<strong>in</strong>er bestimmten Stadt untersuchen, um <strong>der</strong>en<br />

zukünftigen ökonomischen Bedürfnisse vorhersagen zu können (Trendstudie)<br />

Querschnittuntersuchung:<br />

- In wiefern verän<strong>der</strong>t sich <strong>der</strong> Kalorienkonsum bei K<strong>in</strong><strong>der</strong>n zwischen 0 und 6 Jahren?<br />

Um nicht 6 Jahre auf Ergebnisse warten zu müssen, werden verschiedene<br />

K<strong>in</strong><strong>der</strong>gruppen untersucht: Säugl<strong>in</strong>ge, zweijährige Kle<strong>in</strong>k<strong>in</strong><strong>der</strong>, Vierjährige und<br />

Sechsjährige. Durch den Vergleich des durchschnittlichen Kalorienverbrauchs je<br />

Altersgruppe könnte die Forscher<strong>in</strong> o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Forscher Schlüsse über gewisse<br />

Verän<strong>der</strong>ungsmuster ziehen.<br />

Erkundungsthemen für K<strong>in</strong><strong>der</strong> und Jugendliche:<br />

- In wiefern verän<strong>der</strong>n sich die Fernsehgewohnheiten bei K<strong>in</strong><strong>der</strong>n zwischen 6 und 16<br />

Jahren?<br />

Tipps:<br />

- Längsschnittuntersuchungen s<strong>in</strong>d mit K<strong>in</strong><strong>der</strong>n und Jugendlichen nur <strong>in</strong><br />

Ausnahmefällen angebracht und meist nur als „M<strong>in</strong>i“-Längsschnittstudien (1 Jahr).<br />

Am ehesten eigenen sich Längsschnittstudien über Tiere.<br />

- Querschnittuntersuchungen benötigen weniger Zeit, stehen aber vor dem Problem<br />

möglichst vergleichbare Gruppen zu f<strong>in</strong>den.<br />

© Dr. Marion Rogalla, PHSG, Methoden für forschendes <strong>Lernen</strong> 4

Deskriptive Forschung<br />

Deskriptive Forschung beschäftigt sich mit <strong>der</strong> Frage:<br />

„Wie ist ‚X’ heutzutage?“<br />

Ziel: Die aktuelle Situation so systematisch und genau wie möglich erforschen.<br />

Beispiele aus dem Alltag:<br />

- öffentliche Me<strong>in</strong>ungsumfragen<br />

- amtliche Erhebungsbögen (z.B. im Rahmen e<strong>in</strong>er Volkszählung)<br />

- Konsumentenforschung<br />

- Analyse von aktuellen Testdaten<br />

Erkundungsthemen für K<strong>in</strong><strong>der</strong> und Jugendliche:<br />

- Haltung <strong>der</strong> Bevölkerung zur Abfalltrennung<br />

- Welche Gummibärchen s<strong>in</strong>d am beliebtesten? Geschmackstests durchführen<br />

- Anzahl Bücherausleihen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Schulbibliothek<br />

- Welche Baumaterialien werden bei Gebäuden <strong>in</strong> Schulhausnähe verwendet?<br />

- Welches ist <strong>der</strong> beliebteste Pausen-Imbiss?<br />

- Ansicht von Eltern über künstlich gesüsste Esswaren für K<strong>in</strong><strong>der</strong> und Jugendliche<br />

Tipps:<br />

- Ergebnisse deskriptiver Forschung können meist sehr gut mit Grafiken dargestellt<br />

werden (z.B. Säulen- und Kreisdiagramme).<br />

- Zu Beg<strong>in</strong>n lohnt es sich zu Unterrichtse<strong>in</strong>heiten, die mit <strong>der</strong> ganzen Klasse behandelt<br />

werden, kle<strong>in</strong>e deskriptive Erkundungsprojekte durchzuführen.<br />

Flops:<br />

- die Ergebnisse treffen auf die Untersuchungsgruppe zu und sollten nicht auf e<strong>in</strong>e<br />

grössere Gruppe generalisiert werden. Die Generalisierung würde Methoden zur<br />

schliessenden Statistik for<strong>der</strong>n (z.B. Chi-Quadrat-Test (griechisch: (χ 2 ), U-Test, t-<br />

Test, etc.).<br />

- statt nur die aktuelle Situation zu beschreiben, besteht die Gefahr Gründe und<br />

Beziehungen unter verschiedenen Merkmalen erklären zu wollen. Dies sollte<br />

vermieden werden, bzw. nur als Vermutung formuliert werden. Die vermuteten<br />

Gründe können aber zu e<strong>in</strong>er Fragestellung führen, die experimentell untersucht wird.<br />

© Dr. Marion Rogalla, PHSG, Methoden für forschendes <strong>Lernen</strong> 5

Korrelation<br />

Korrelationen beschäftigen sich mit <strong>der</strong> Frage:<br />

Welche Beziehungen bestehen zwischen ‚X’ und ‚Y’?<br />

Ziel: Beziehungen zwischen zwei Merkmalen untersuchen. Die Richtung und Stärke <strong>der</strong><br />

Beziehung bestimmen.<br />

Erklärung: Korrelation = e<strong>in</strong>e Beziehung, die Abhängigkeit beschreibt, e<strong>in</strong>e<br />

Wechselbeziehung o<strong>der</strong> die Bee<strong>in</strong>flussung zweier Merkmale durch e<strong>in</strong> drittes Merkmal<br />

Richtung: positiv o<strong>der</strong> negativ<br />

Bei e<strong>in</strong>er positiven Entsprechung <strong>der</strong> beiden Merkmale nimmt die e<strong>in</strong>e zu, wenn die<br />

an<strong>der</strong>e auch zunimmt. Alter und Körpergrösse s<strong>in</strong>d im Normalfall <strong>in</strong> <strong>der</strong> Grundschule<br />

positiv korreliert: wenn K<strong>in</strong><strong>der</strong> älter werden, werden sie normalerweise auch grösser.<br />

Stehen zwei Merkmale negativ zue<strong>in</strong>an<strong>der</strong>, kann ihre Beziehung zwar sehr stark se<strong>in</strong>,<br />

aber wenn die e<strong>in</strong>e zunimmt, nimmt die an<strong>der</strong>e ab. E<strong>in</strong> Beispiel dafür ist wahrsche<strong>in</strong>lich<br />

die Beziehung zwischen <strong>der</strong> Zeit, die man für e<strong>in</strong>en Vortrag <strong>in</strong>vestiert und <strong>der</strong> Anzahl<br />

Fehler, die während des Vortrags dann passieren: je mehr M<strong>in</strong>uten man übt, desto<br />

weniger Fehler wird man wahrsche<strong>in</strong>lich machen.<br />

Stärke: Korrelationen können <strong>in</strong> ihrer Stärke sehr variieren. Je stärker die Korrelation ist,<br />

desto eher können wir vorhersagen, wie e<strong>in</strong>e Verän<strong>der</strong>ung <strong>in</strong> <strong>der</strong> e<strong>in</strong>en Variablen die<br />

zweite Variable verän<strong>der</strong>n wird. In e<strong>in</strong>er perfekten Korrelation könnten wir sogar<br />

genaue Vorhersagen darüber machen. Wenn Körpergrösse und Schuhgrösse absolut<br />

korreliert wären, könnten wir aufgrund <strong>der</strong> Körpergrösse die exakte Schuhgrösse<br />

vorhersagen. Natürlich gibt es wenige D<strong>in</strong>ge, die perfekt mite<strong>in</strong>an<strong>der</strong> korreliert s<strong>in</strong>d; <strong>in</strong><br />

den meisten Fällen geben uns Korrelationen aber e<strong>in</strong>e Ahnung davon, was<br />

wahrsche<strong>in</strong>lich zutreffen könnte.<br />

Beispiele:<br />

- Beziehung zwischen <strong>der</strong> Anzahl K<strong>in</strong><strong>der</strong> und dem E<strong>in</strong>kommen von<br />

E<strong>in</strong>wan<strong>der</strong>erfamilien<br />

- Anzahl Geschwister und Sozialkompetenz<br />

- Viele Gymnasien benutzen die Noten <strong>der</strong> vorher besuchten Schule als<br />

E<strong>in</strong>trittskriterium, weil sie glauben, dass diese Noten mit dem Erfolg am Gymnasium<br />

korrelieren. Sie glauben, dass K<strong>in</strong><strong>der</strong> mit höheren Noten auch bei ihnen eher<br />

erfolgreich se<strong>in</strong> werden und wählen deshalb diese für die Zulassung aus.<br />

Korrelationale Forschung kann erforschen, ob diese Annahme gerechtfertigt ist.<br />

Erkundungsthemen für K<strong>in</strong><strong>der</strong> und Jugendliche:<br />

- Beziehung zwischen Armlänge und Weitwurf im Sportunterricht<br />

- Alter und Geschw<strong>in</strong>digkeit beim 80m-Spr<strong>in</strong>t<br />

- Übungszeit und Anzahl Punkte (o<strong>der</strong> Anzahl Fehler)<br />

-<br />

Tipps:<br />

- Mit <strong>der</strong> Korrelation kann nur die Richtung und Stärke des Zusammenhangs<br />

beschrieben werden, nicht aber wodurch dieser Zusammenhang zustande kommt.<br />

Kausale Aussagen über die Ursache des Zusammenhangs dürfen nur als<br />

Vermutungen formuliert werden.<br />

© Dr. Marion Rogalla, PHSG, Methoden für forschendes <strong>Lernen</strong> 6

Experimentelle Forschung<br />

Experimentelle Forschung beschäftigt sich mit <strong>der</strong> Frage:<br />

Warum o<strong>der</strong> wie kommt ‚X’ zustande?<br />

Welche Methode wirkt besser?<br />

Ziel: Beziehungen von Ursache und Wirkung erkennen.<br />

Methode: E<strong>in</strong>e Versuchsgruppe erhält e<strong>in</strong>e bestimmte Behandlung, die die Kontrollgruppe<br />

nicht erhält.<br />

Messung: Die Versuchsteilnehmer<strong>in</strong>nen und –teilnehmer werden nach <strong>der</strong> Behandlung<br />

getestet. Idealerweise werden sie auch vor <strong>der</strong> Behandlung getestet, um die<br />

Verän<strong>der</strong>ung besser feststellen zu können.<br />

Verschiedene Modelle <strong>in</strong> <strong>der</strong> experimentellen Forschung<br />

Forschungsverlauf nur mit Nachtest<br />

Experimentelle Gruppe Experiment ---------------------------------------> Nachtest<br />

Kontrollgruppe Nachtest<br />

Forschungsverlauf mit Vor- und Nachtest<br />

Experimentelle Gruppe Vortest -------> Experiment -----------------> Nachtest<br />

Kontrollgruppe Vortest -------------------------------------------> Nachtest<br />

Erkundungsthemen für K<strong>in</strong><strong>der</strong> und Jugendliche:<br />

- Welchen E<strong>in</strong>fluss übt Rockmusik auf das Wachstum von Pflanzen aus?<br />

- Halten Batterien länger, welche tiefgekühlt statt bei Raumtemperatur aufbewahrt<br />

werden?<br />

- Wie wirkt Farbe auf Geschmackstests?<br />

- Was ist die Wirkung von Farbe auf Geschmackstests bei Katzen?<br />

- Welche Auswirkung hat e<strong>in</strong>e fernsehabst<strong>in</strong>ente Woche auf die Anzahl <strong>der</strong> gelesenen<br />

Bücher?<br />

- Wie wirken verschiedene Arten Musik auf Ratten, die e<strong>in</strong> Labyr<strong>in</strong>th erlernen?<br />

Tipps:<br />

- Es sollte immer überlegt werden welche an<strong>der</strong>e Merkmale (Variablen) das Ergebnis<br />

auch noch bee<strong>in</strong>flussen könnten und diese wenn möglich zu kontrollieren. Zum<br />

Beispiel sollten beim Vergleich des Pflanzenwachstums mit und ohne Rockmusik, die<br />

Wassermenge, die Lichtquelle, usw. für beide Gruppen gleich se<strong>in</strong>.<br />

- Das Vorhandense<strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Kontrollgruppe ist noch ke<strong>in</strong>e Garantie dafür, dass die<br />

beobachteten Unterschiede wirklich durch die experimentelle Behandlung<br />

hervorgerufen wurden. Es ist immer wichtig nach Alternativerklärungen zu suchen.<br />

Was wäre zum Beispiel, wenn das getestete Medikament Patienten gegeben wurde,<br />

die <strong>in</strong> ihrer Krankheit schon fortgeschrittener waren als die Patienten <strong>der</strong><br />

Kontrollgruppe?<br />

© Dr. Marion Rogalla, PHSG, Methoden für forschendes <strong>Lernen</strong> 7

Erkundungsprojekte zum Thema Erzählungen<br />

E<strong>in</strong>leitung<br />

Die Begabungsför<strong>der</strong>ung ist darauf ausgerichtet Interessen, Motivation, Beharrlichkeit,<br />

kreative Schöpfungskraft und Fertigkeiten für eigenständige Forschungsprojekte zu wecken,<br />

bzw. zu entfalten. Mit dem ‚Dreistufigen Enrichment‘ zeigen Renzulli und Reis auf, wie drei<br />

Typen von Aktivitäten <strong>in</strong>e<strong>in</strong>an<strong>der</strong> spielen.<br />

Erkundungsprojekte sollten fächerübergreifend durchgeführt werden. Das Interpretieren und<br />

Erstellen von Graphiken, sowie die Anwendung statistischer Methoden müssten im<br />

Mathematikunterricht erarbeitet werden. Fortgeschrittene Methoden könnten auch <strong>in</strong><br />

För<strong>der</strong>stunden mit beson<strong>der</strong>s begabten K<strong>in</strong><strong>der</strong>n erarbeitet werden. Geeignet wäre auch e<strong>in</strong>e<br />

Projektwoche, an <strong>der</strong> das ganze Schulhaus teilnimmt.<br />

Entdeckende Aktivitäten (Typ I)<br />

A. Viele Wege führen zu e<strong>in</strong>er guten Erzählung (Abenteuer, Erf<strong>in</strong>dung, Roman, Komödie,<br />

Bil<strong>der</strong>geschichte, Biographie, Fabel, Bericht o<strong>der</strong> Sachtext). Die Wahl liegt bei dir. Wir<br />

werden Frau Storyteller e<strong>in</strong>laden, die dich mit diesen verschiedenen Wegen<br />

bekanntmachen wird. Sie wird die unterschiedlichsten Bücher <strong>in</strong> spannen<strong>der</strong> Weise<br />

vortragen.<br />

B. Wurden bekannte Autoren als Schriftsteller geboren? Hör dir die spannende<br />

Lebensgeschichte von Herrn Fiktion an. Was waren se<strong>in</strong>e Vorlieben als K<strong>in</strong>d? Wodurch<br />

wurden se<strong>in</strong> Interesse am Schreiben und se<strong>in</strong>e reiche Fantasie geweckt? Woher nimmt<br />

er immer wie<strong>der</strong> neue Ideen? Welche Hilfe erhielt er, um se<strong>in</strong>en e<strong>in</strong>zigartigen Schreibstil<br />

zu entwickeln? Schlage e<strong>in</strong> bis drei Schriftsteller<strong>in</strong>nen o<strong>der</strong> Schriftsteller vor, die du<br />

gerne kennen lernen möchtest.<br />

C. Tauche <strong>in</strong> die <strong>Welt</strong> <strong>der</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong>literatur e<strong>in</strong>! An <strong>der</strong> Bücherausstellung wirst du von<br />

hun<strong>der</strong>ten von Büchern umgeben se<strong>in</strong> (Comics, Märchen, Sachtexte, etc). Viele<br />

Autor<strong>in</strong>nen und Autoren werden anwesend se<strong>in</strong>, um de<strong>in</strong>e Fragen zu beantworten.<br />

Notiere de<strong>in</strong>e wichtigsten Fragen im Voraus. Welche Art von Erzählung gefällt dir am<br />

besten und welches ist de<strong>in</strong>/e Liebl<strong>in</strong>gsautor/<strong>in</strong>?<br />

D. Du kennst Erwachsene, die Texte verfassen. Kennst du auch K<strong>in</strong><strong>der</strong>, die spannende<br />

Geschichten schreiben? Wir werden junge erfolgreiche Geschichtenschreiber<strong>in</strong>nen und -<br />

schreiber e<strong>in</strong>laden, die ihre Erfahrungen, e<strong>in</strong>schliesslich Anfangsschwierigkeiten und<br />

Rückschläge, mit dir teilen werden.<br />

Entdeckende Aktivitäten (Typ I) sollen das Interesse <strong>der</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong> an e<strong>in</strong>em Thema wecken<br />

und Forschungsfragen stimulieren.<br />

Erkundungsprojekte (Typ III)<br />

Niveau 1: (Deskriptive Forschung)<br />

Über welches Medium (Bücher o<strong>der</strong> Fernsehen) nehmen die K<strong>in</strong><strong>der</strong> unserer Klasse<br />

Erzählungen auf? Um diese Frage zu beantworten, notieren die K<strong>in</strong><strong>der</strong> jeden Tag<br />

während zwei Wochen welche Erzählung sie über das Fernsehen o<strong>der</strong> aus e<strong>in</strong>em Buch<br />

gehört bzw. gelesen haben. Sie notieren auch, ob sie diese Tätigkeit alle<strong>in</strong>e o<strong>der</strong> mit<br />

e<strong>in</strong>em Erwachsenen ausgeübt haben.<br />

Niveau 2: (Deskriptive Forschung)<br />

Werden <strong>in</strong> unserer Schule mehr Fantasiegeschichten o<strong>der</strong> realitätsbezogene<br />

Erzählungen gelesen? Um diese Frage zu beantworten, gehen die Zweitklässler/<strong>in</strong>nen<br />

<strong>in</strong> Begleitung von Fünftklässlern/<strong>in</strong>nen zur Bibliothek. Dort schauen sie nach, welche<br />

Bücher während den vergangenen zwei Wochen ausgeliehen wurden. Zuerst<br />

kategorisieren sie diese Bücher <strong>in</strong> Fantasiegeschichten und realitätsbezogene<br />

Erzählungen. Dann zählen sie aus, wie viele Bücher je<strong>der</strong> Kategorie von<br />

© Dr. Marion Rogalla, PHSG, Methoden für forschendes <strong>Lernen</strong> 8

Erstklässlern/<strong>in</strong>nen, wie viele von Zweitklässlern/<strong>in</strong>nen, von Drittklässlern/<strong>in</strong>nen und so<br />

fort bis zu den Sechstklässlern/<strong>in</strong>nen ausgeliehen wurden.<br />

Niveau 3: (deskriptive Forschung & Textanalyse)<br />

Welche literarischen Figuren s<strong>in</strong>d am beliebtesten und warum s<strong>in</strong>d sie attraktiv? Was<br />

zeichnet sie aus? Besteht e<strong>in</strong> Unterschied zwischen Mädchen und Jungen bei <strong>der</strong><br />

Wahl bezüglich des Geschlechts <strong>der</strong> Liebl<strong>in</strong>gsfigur? Als erstes erheben die K<strong>in</strong><strong>der</strong>,<br />

welches die zehn beliebtesten Figuren s<strong>in</strong>d. Die K<strong>in</strong><strong>der</strong> aller Klassen werden<br />

aufgefor<strong>der</strong>t ihre Liebl<strong>in</strong>gsfigur auf e<strong>in</strong>en Zettel zu schreiben. Dann zählen e<strong>in</strong>ige<br />

Drittklässler/<strong>in</strong>nen aus, welche fünf Figuren von den K<strong>in</strong><strong>der</strong>n im K<strong>in</strong><strong>der</strong>garten bis zur<br />

dritten Klasse am häufigsten gewählt wurden und die an<strong>der</strong>en Drittklässler/<strong>in</strong>nen<br />

erheben welches die fünf Liebl<strong>in</strong>gsfiguren <strong>der</strong> Viert- bis Sechstklässler/<strong>in</strong>nen s<strong>in</strong>d.<br />

Als nächstes erforschen die K<strong>in</strong><strong>der</strong> durch gezielte Textanalyse welche<br />

Persönlichkeitsmerkmale diese Liebl<strong>in</strong>gsfiguren besitzen.<br />

Niveau 4: (nur deskriptiv ausgewertet Niveau 4; mit schliessen<strong>der</strong> Statistik Niveau 6)<br />

Mit welchen bekannten historischen o<strong>der</strong> zeitgenössischen Persönlichkeiten würdest<br />

du gerne e<strong>in</strong> paar (Ferien)tage verbr<strong>in</strong>gen? Besteht e<strong>in</strong> Unterschied bezüglich <strong>der</strong><br />

Epoche <strong>der</strong> Persönlichkeit (bis 19. Jh., 20. Jh., Gegenwart)? Durch welche Merkmale<br />

zeichnen sich diese Personen aus? Als Informationsquellen verwenden die K<strong>in</strong><strong>der</strong><br />

Biographien, Dokumente (z.B. Tagebücher, Briefe, Fotos) und Interviews.<br />

Niveau 5: (deskriptive Forschung & entwicklungspsychologische Forschung)<br />

Gibt es Unterschiede <strong>in</strong> den Persönlichkeitsmerkmalen von literarische Hauptfiguren,<br />

die von Mädchen gewählt werden und denjenigen, die von Knaben gewählt werden?<br />

Gibt es Unterschiede <strong>in</strong> den Persönlichkeitsmerkmalen von literarische Hauptfiguren,<br />

die von jüngeren K<strong>in</strong><strong>der</strong>n (K<strong>in</strong><strong>der</strong>garten bis dritte Klasse) und denjenigen, die von<br />

älteren K<strong>in</strong><strong>der</strong>n (4. – 6. / 9. Klasse) gewählt werden?<br />

Um diese Fragen zu beantworten befassen sich die Schüler/<strong>in</strong>nen mit Materialien über<br />

Persönlichkeitsmerkmale und verwenden die Forschungsergebnisse <strong>der</strong> Schüler<strong>in</strong>nen,<br />

die die Aufgaben auf Niveau 3 und 4 gelöst hatten.<br />

Niveau 6: (experimentelle Forschung)<br />

Verstehen die K<strong>in</strong><strong>der</strong> im K<strong>in</strong><strong>der</strong>garten Geschichten besser, wenn sie auf Mundart o<strong>der</strong><br />

<strong>in</strong> Hochsprache erzählt werden?<br />

Die Beantwortung echter Problemstellungen durch eigenständiges Forschen ist e<strong>in</strong> wichtiges<br />

Ziel <strong>der</strong> Begabungsför<strong>der</strong>ung und <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e <strong>der</strong> Begabtenför<strong>der</strong>ung. Nachdem das<br />

Interesse <strong>der</strong> K<strong>in</strong><strong>der</strong> geweckt wurde, werden oft mit Begeisterung Forschungsfragen, wie die<br />

oben aufgeführten, formuliert. Ohne projektbezogene Fertigkeiten (z.B.<br />

Forschungsmethoden) können die Projekte nicht erfolgreich ausgeführt werden. Die hier<br />

aufgeführten Forschungsprojekte beschränken sich auf die Methoden von<br />

Sozialwissenschaftlern/<strong>in</strong>nen.<br />

© Dr. Marion Rogalla, PHSG, Methoden für forschendes <strong>Lernen</strong> 9

Forschungsmethoden / Fertigkeiten (Typ II)<br />

Die K<strong>in</strong><strong>der</strong> müssen Schritt für Schritt <strong>in</strong> den Forschungsprozess e<strong>in</strong>geführt werden. Dieser<br />

besteht aus den unten angeführten acht Schritten, wobei die notwendigen Schritte kursiv<br />

hervorgehoben s<strong>in</strong>d. Die Schritte fünf und sechs werden durchlaufen, wenn die K<strong>in</strong><strong>der</strong> neue<br />

Daten sammeln wollen, die <strong>in</strong> graphischen Diagrammen dargestellt und/o<strong>der</strong> mit<br />

statistischen Verfahren analysiert werden.<br />

Dieses eigenständige Forschen kann <strong>in</strong> folgenden acht Schritten festgehalten werden:<br />

1. F<strong>in</strong>den e<strong>in</strong>es Themas<br />

2. Formulieren e<strong>in</strong>er Forschungsfrage<br />

3. Wählen von Informationsquellen und festhalten von wichtigen Fakten/Informationen<br />

4. Organisieren/kategorisieren <strong>der</strong> Fakten und formulieren von Hypothesen<br />

5. Wahl <strong>der</strong> geeigneten Forschungsmethode und sammeln von Daten<br />

6. Analysieren und <strong>in</strong>terpretieren <strong>der</strong> Daten<br />

7. Umsetzen des neu erworbenen Wissens <strong>in</strong> Projektarbeiten<br />

8. Präsentieren <strong>der</strong> Ergebnisse/Produkte vor e<strong>in</strong>em geeigneten Publikum<br />

In <strong>der</strong> Regelklasse können diese acht Schritte <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Gruppenprozess erarbeitet werden.<br />

Das Thema wird von <strong>der</strong> Lehrperson o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Klasse festgelegt (z.B. D<strong>in</strong>osaurier, Römer,<br />

Fernsehkonsum, Sucht o<strong>der</strong> <strong>Welt</strong>raumexpeditionen).<br />

Als erstes lernen die K<strong>in</strong><strong>der</strong> Informationen zu sammeln, zu ordnen und zu verarbeiten, so<br />

dass sie diese <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er neuen Form wie<strong>der</strong>geben können. Informationsquellen für diese<br />

Fakten können beispielsweise Bücher, Wörterbücher, Zeitschriften, Zeitungen, Internet,<br />

Fotografien, Landkarten, Filme, Videos o<strong>der</strong> Interviews, die auf Audio- o<strong>der</strong> Videokassetten<br />

aufgenommen wurden, se<strong>in</strong>. Im Weiteren können neue Daten mit Hilfe von Beobachtung,<br />

Interviews, Fragebogen o<strong>der</strong> Dokumenten gesammelt werden. Die K<strong>in</strong><strong>der</strong> lernen auch bei<br />

<strong>der</strong> Umsetzung ihres neu erworbenen Wissens auf die Informationsquellen zu verweisen,<br />

d.h. Literaturh<strong>in</strong>weise zu geben und zu zitieren. Die vermittelten Fertigkeiten und Methoden<br />

sollen die K<strong>in</strong><strong>der</strong> dazu befähigen kreativ tätig zu se<strong>in</strong> und das Abschreiben von<br />

Informationen aus Texten o<strong>der</strong> das Kopieren aus dem Internet verh<strong>in</strong><strong>der</strong>n.<br />

Beispiele von Forschungsmethoden und Datenanalysen<br />

Hier folgen e<strong>in</strong>ige Beispiele zu den unter Typ III aufgeführten Forschungsfragen.<br />

Die unten angeführten Graphiken können von Hand gezeichnet werden o<strong>der</strong> mit Hilfe des<br />

Excelprogrammes erstellt werden. Letzteres könnte e<strong>in</strong>e Herausfor<strong>der</strong>ung für K<strong>in</strong><strong>der</strong> mit<br />

fortgeschrittenen Computerkenntnissen und/o<strong>der</strong> hohen <strong>in</strong>tellektuellen Fähigkeiten se<strong>in</strong>.<br />

Die K<strong>in</strong><strong>der</strong> lernen die Daten zu analysieren und <strong>in</strong>terpretieren. Die Ergebnisse könnten <strong>in</strong><br />

e<strong>in</strong>er Schulzeitung abgedruckt werden.<br />

Niveau 2: Art <strong>der</strong> gelesenen Geschichten<br />

Die K<strong>in</strong><strong>der</strong> des K<strong>in</strong><strong>der</strong>gartens bis zur zweiten Klasse können die Ergebnisse zu den<br />

gestellten Forschungsfragen <strong>in</strong> Säulen- und Kreisdiagrammen festhalten.<br />

Nachfolgend e<strong>in</strong> mögliches Ergebnis <strong>der</strong> zweiten Klasse auf die Frage „Werden <strong>in</strong> unserer<br />

Schule mehr Fantasiegeschichten o<strong>der</strong> realitätsbezogene Erzählungen gelesen?“<br />

Vor dem Sammeln von Daten erstellen die K<strong>in</strong><strong>der</strong> e<strong>in</strong>e Hypothese(n).<br />

Mögliche Hypothesen s<strong>in</strong>d:<br />

Nullhypothese: Es werden <strong>in</strong> unserer Schule gleichviel Fantasiegeschichten wie<br />

realitätsbezogene Geschichten gelesen.<br />

Hypothese: Es werden <strong>in</strong> unserer Schule mehr Fantasiegeschichten als<br />

realitätsbezogene Geschichten gelesen.<br />

© Dr. Marion Rogalla, PHSG, Methoden für forschendes <strong>Lernen</strong> 10

Darstellung <strong>der</strong> gesammelten Daten (Anzahl ausgeliehener Bücher).<br />

Klasse Fantasie Realität Total<br />

1 16 15 31<br />

2 20 15 35<br />

3 44 21 65<br />

4 38 29 67<br />

5 15 12 27<br />

6 23 31 54<br />

Total 156 123 279<br />

Anzahl Buecher<br />

50<br />

40<br />

30<br />

20<br />

10<br />

0<br />

Realitätsgezogene<br />

Geschichten<br />

Buecherwahl<br />

1 2 3 4 5 6<br />

Realitaet o<strong>der</strong> Fantasie?<br />

2<br />

44%<br />

Klasse<br />

1<br />

56%<br />

Fantasie<br />

Realitaet<br />

Fantasiegeschichte<br />

n<br />

Niveau 3: Beliebte literarische Figuren<br />

Als Antwort auf die Frage welches die beliebtesten literarischen Figuren seien, können die<br />

Drittklässler Säulendiagramme für die Unter-, sowie die Mittelstufe mit den je beliebtesten<br />

fünf Figuren erstellen.<br />

Die am häufigsten genannten Held<strong>in</strong>nen und Helden <strong>der</strong> Unterstufe waren Pippi<br />

Langstrumpf, Hotzenplotz, Jim Knopf, das doppelte Lottchen und Pepp<strong>in</strong>o, diejenigen <strong>der</strong><br />

Mittelstufe Rob<strong>in</strong>son Crusoe, Heidi, die rote Zora, Harry Potter und W<strong>in</strong>netou.<br />

© Dr. Marion Rogalla, PHSG, Methoden für forschendes <strong>Lernen</strong> 11<br />

1<br />

2

Klasse Pippi Jim Lottchen Pepp<strong>in</strong>o Hotzenpl Total<br />

Knopf<br />

.<br />

1 5 7 3 4 6 25<br />

2 12 6 4 4 1 27<br />

3 14 10 2 1 0 27<br />

Total 31 23 9 9 7 79<br />

Anzahl Voten<br />

16<br />

14<br />

12<br />

10<br />

8<br />

6<br />

4<br />

2<br />

0<br />

Anzahl Voten<br />

10<br />

8<br />

6<br />

4<br />

2<br />

0<br />

Liebl<strong>in</strong>gsfiguren<br />

1 2 3 4 5<br />

die 5 beliebtesten Figuren<br />

1. Klasse<br />

2. Klasse<br />

3. Klasse<br />

Liebl<strong>in</strong>gsfiguren <strong>der</strong> Maedchen<br />

1 2 3 4 5<br />

die vier am meisten<br />

gewaehlten Figuren<br />

1: Pippi<br />

2. Jim Knopf<br />

3. Lottchen<br />

4. Pepp<strong>in</strong>o<br />

5.<br />

1. Kl. Maedchen<br />

2. Kl. Maedchen<br />

3. Kl. Maedchen<br />

© Dr. Marion Rogalla, PHSG, Methoden für forschendes <strong>Lernen</strong> 12

Anzahl Voten<br />

8<br />

6<br />

4<br />

2<br />

0<br />

Liebl<strong>in</strong>gsfiguren <strong>der</strong> Knaben<br />

1 2 3 4 5<br />

die fuenf am meisten<br />

gewaehlten Figuren<br />

1. Kl. Knaben<br />

2. Kl. Knaben<br />

3. Kl. Knaben<br />

Niveau 5: Vorbil<strong>der</strong> und Epoche<br />

E<strong>in</strong>ige Schüler<strong>in</strong>nen und Schüler <strong>der</strong> Mittel- und Oberstufe <strong>in</strong>teressieren sich für literarische<br />

Vorbil<strong>der</strong>. Sie s<strong>in</strong>d unter an<strong>der</strong>em auch <strong>der</strong> folgenden Frage nachgegangen:<br />

Besteht e<strong>in</strong> signifikanter Unterschied bezüglich <strong>der</strong> Zeitepoche <strong>der</strong> gewählten<br />

Persönlichkeiten (bis 19. Jh., 20. Jh., Gegenwart) durch die befragten<br />

OberstufenschülerInnen?<br />

Hypothese 1: Es bestehen Unterschiede zwischen den gewählten literarischen Vorbil<strong>der</strong>n<br />

bezüglich <strong>der</strong> Zeitepoche.<br />

Die Schüler<strong>in</strong>nen und Schüler möchten auch wissen, ob ihr Ergebnis nur auf die befragten<br />

Klassen zutrifft, o<strong>der</strong> ob es verallgeme<strong>in</strong>ert werden kann. Wenn wir an<strong>der</strong>e<br />

Oberstufenschüler<strong>in</strong>nen und –schüler befragen würden, würden wir etwa dieselben<br />

Ergebnisse erhalten, o<strong>der</strong> s<strong>in</strong>d die Ergebnisse unserer Untersuchungen lediglich e<strong>in</strong>e<br />

Angelegenheit des Zufalls o<strong>der</strong> Glücks? Wie wahrsche<strong>in</strong>lich ist es, dass an<strong>der</strong>e<br />

OberstufenschlerInnen ungefähr gleiche Resultate wie die Testgruppe erbr<strong>in</strong>gen?<br />

Um diese Frage zu beantworten, lernen die SchülerInnen e<strong>in</strong>e statistische Methode kennen:<br />

Chi-Quadrat-Test (griechisch: (χ 2 ). 1<br />

Befragt wurden 180 OberstufenschülerInnen. In <strong>der</strong> untenstehenden Tabelle wird <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />

Spalte „beobachtet“ e<strong>in</strong>getragen, wie viele literarische Vorbil<strong>der</strong> aus den e<strong>in</strong>zelnen Epochen<br />

1<br />

Die Bandbreite und Komplexität <strong>der</strong> <strong>in</strong>ferentiellen (schliessenden) Statistik machen die Auswahl und<br />

Anwendung für die meisten K<strong>in</strong><strong>der</strong> <strong>der</strong> Grundstufe im allgeme<strong>in</strong>en zu schwierig, aber e<strong>in</strong> ungewöhnlich<br />

fortgeschrittenes K<strong>in</strong>d kann durch Statistikprogramme via Computer willkommene Herausfor<strong>der</strong>ungen<br />

kennenlernen. E<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>fache <strong>in</strong>ferentielle Statistikmethode gibt es jedoch, die wir mit älteren K<strong>in</strong><strong>der</strong>n <strong>der</strong><br />

Grundstufe erfolgreich angewendet haben, alle<strong>in</strong> mit dem Gebrauch e<strong>in</strong>es Taschenrechners. Diese Methode wird<br />

Chi-Quadrat (χ<br />

© Dr. Marion Rogalla, PHSG, Methoden für forschendes <strong>Lernen</strong> 13<br />

2 )genannt (nach dem griechischen Buchstaben benannt). Mit χ 2 wird die Test/Prüfgrösse<br />

berechnet, um dann mit e<strong>in</strong>er bestimmten Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit zu schliessen, ob <strong>der</strong> Unterschied zwischen den<br />

(Antwort-)Gruppen zufällig o<strong>der</strong> signifikant ist.<br />

χ 2 ist e<strong>in</strong>e non-parametrische Statistik. Dies heisst, dass sie zur Analyse von nom<strong>in</strong>alen Daten verwendet werden<br />

kann, also Daten, bei welchen die verschiedenen Antworten ke<strong>in</strong>en zahlenmässigen Wert haben. χ 2 bestimmt, ob<br />

das Muster, das die verschiedenen Antworten bilden, wirkliche Unterschiede zwischen den Antworten darstellt,<br />

<strong>in</strong>dem es die wirklichen o<strong>der</strong> beobachteten (B) Antworten/Resultate mit den erwarteten (E)<br />

Antworten/Resultaten vergleicht, wenn es ke<strong>in</strong>e Unterschiede gäbe. Die χ 2 -Methode benutzt nun die Formel:<br />

∑[(B-E) 2 : E].

gewählt wurden. Wenn wir annehmen, dass die Zeitepoche ke<strong>in</strong>e Rolle spielt, erwarten wir<br />

60 Persönlichkeiten <strong>in</strong> je<strong>der</strong> Zeitepoche (Spalte 2).<br />

Zeitepochen Beobachtet Erwartet (B-E) (B-E) 2 (B-E) 2 /E<br />

Bis 19. Jh. 20 60 -40 1600 26.67<br />

20. Jh. 120 60 60 3600 60<br />

Gegenwart 40 60 -20 400 6.67<br />

Total 93.33<br />

Die Schüler<strong>in</strong>nen und Schüler berechnen den Chi-Quadrat (Summe <strong>der</strong> letzten Kolonne) und<br />

Vergleichen den Wert mit dem kritischen Wert auf e<strong>in</strong>er Tabelle (vgl. χ 2 -Tabelle im Anhang),<br />

um zu entscheiden, ob <strong>der</strong> beobachtete Unterschied statistisch signifikant ist.<br />

Bevor sie diese Tabelle jedoch benützen können, brauchen sie noch e<strong>in</strong>e Information,<br />

nämlich die Freiheitsgrade (degrees of freedom, df). Den Freiheitsgrad erhalten sie, wenn sie<br />

von N (Anzahl mögliche Antworten) 1 subtrahieren. In unserem Fall gab es drei<br />

Antwortmöglichkeiten, <strong>in</strong>folgedessen ist <strong>der</strong> Freiheitsgrad hier 3-1, o<strong>der</strong> 2. Um<br />

herauszuf<strong>in</strong>den, ob <strong>der</strong> berechnete χ 2 signifikant ist, gehen die K<strong>in</strong><strong>der</strong> zur Reihe für df=2<br />

und fahren mit dem F<strong>in</strong>ger soweit weiter <strong>in</strong> dieser Reihe, bis sie auf die Kolonne .05 stossen<br />

(p=0.05 entspricht e<strong>in</strong>er Irrtumswahrsche<strong>in</strong>lichkeit von 5% bei e<strong>in</strong>er zweiseitigen Hypothese).<br />

Ist <strong>der</strong> berechnete χ 2 grösser als jene dort aufgeführte Zahl, dann s<strong>in</strong>d die Resultate bei<br />

e<strong>in</strong>em Wahrsche<strong>in</strong>lichkeitswert von p

Liebl<strong>in</strong>gsfiguren <strong>in</strong> Erzählungen<br />

Wir <strong>in</strong>teressieren uns für de<strong>in</strong>e Liebl<strong>in</strong>gsfigur aus e<strong>in</strong>er Erzählung/Geschichte. Was<br />

ist beson<strong>der</strong>s an ihr?<br />

Unten f<strong>in</strong>dest du e<strong>in</strong>e Liste von Persönlichkeitsmerkmalen. Zeigt de<strong>in</strong>e Liebl<strong>in</strong>gsfigur<br />

dieses Merkmal fast nie, manchmal o<strong>der</strong> fast immer? Kreuze das entsprechende<br />

Feld an.<br />

Nenne de<strong>in</strong>e Liebl<strong>in</strong>gsfigur:<br />

______________________________________<br />

Me<strong>in</strong>e Liebl<strong>in</strong>gsfigur ist….. nie manchmal immer<br />

1. abenteuerlustig; geht Risiken e<strong>in</strong> □ □ □<br />

2. unabhängig; hat ke<strong>in</strong>e Angst an<strong>der</strong>s zu se<strong>in</strong> □ □ □<br />

3. orig<strong>in</strong>ell; hat aussergewöhnliche Ideen □ □ □<br />

4. e<strong>in</strong>fallsreich; hat viele Ideen □ □ □<br />

5. fähig schwierige Probleme zu verstehen □ □ □<br />

6. fähig Zusammenhänge zu erkennen □ □ □<br />

7. e<strong>in</strong> „wandelndes Lexikon“; hat grosses Wissen □ □ □<br />

8. scharfs<strong>in</strong>nig, klug, schlau □ □ □<br />

9. attraktiv; sieht kräftig und gesund aus □ □ □<br />

10. stärker als alle an<strong>der</strong>en; hat viel Kraft □ □ □<br />

11. grösser als alle an<strong>der</strong>en □ □ □<br />

12. sportlich, schnell, fl<strong>in</strong>k □ □ □<br />

13. hilfsbereit; setzt sich für an<strong>der</strong>e e<strong>in</strong> o<strong>der</strong><br />

stiftet Frieden □ □ □<br />

14. ehrlich; sagt die Wahrheit □ □ □<br />

15. beharrlich; gibt nicht auf □ □ □<br />

16. verantwortungsbewusst; man kann auf □ □ □<br />

ihn/sie zählen<br />

© Dr. Marion Rogalla, PHSG, Methoden für forschendes <strong>Lernen</strong> 15

Niveau 6: Erzählsprache und Hörverständnis: Schwitzerdütsch o<strong>der</strong> Hochdeutsch?<br />

E<strong>in</strong>leitung<br />

Wie im Schulhaus Limmat C im Zürcher Stadtkreis 5, überlegen sich e<strong>in</strong>ige Schulen und<br />

K<strong>in</strong><strong>der</strong>gärten, ob sie konsequent auf Hochdeutsch umstellen sollen (NZZ zum Sonntag,<br />

2.4.2006, Niels Anner). Beson<strong>der</strong>s diejenigen Schulen, <strong>in</strong> denen viele K<strong>in</strong><strong>der</strong> Deutsch als<br />

Zweitsprache sprechen, sehen Hochdeutsch als Vorteil.<br />

Fragestellung: Verstehen die K<strong>in</strong><strong>der</strong> im K<strong>in</strong><strong>der</strong>garten Geschichten besser, wenn sie auf<br />

Mundart o<strong>der</strong> Hochsprache erzählt werden?<br />

Hypothese: Verständnisfragen können besser gelöst werden, wenn e<strong>in</strong>e Geschichte<br />

auf Hochdeutsch erzählt wurde als wenn sie auf Schweizerdeutsch erzählt<br />

wurde.<br />

e<strong>in</strong>seitige Forschungshypothese<br />

Methode:<br />

Die Klasse besteht aus 18 K<strong>in</strong><strong>der</strong>n. 16 sprechen als Erstsprache nicht Deutsch. Die Klasse<br />

wird <strong>in</strong> zwei Gruppen aufgeteilt, die vom Alter und <strong>der</strong> Sprachentwicklung<br />

her ungefähr gleich stark s<strong>in</strong>d.<br />

Zwei verschiedene Erzählsprachen e<strong>in</strong>setzen.<br />

1. Mundart (Kontrollgruppe)<br />

2. Hochsprache (Versuchsgruppe)<br />

Die K<strong>in</strong><strong>der</strong> hören die Geschichte „Auf <strong>der</strong> Suche nach dem Osterhasen“.<br />

1. Aufgabe: Die K<strong>in</strong><strong>der</strong> bekommen e<strong>in</strong> Blatt mit drei Abbildungen. Der<br />

richtige, zuvor <strong>in</strong> <strong>der</strong> Geschichte erläuterte Osterhase muss umkreist<br />

werden.<br />

2. Aufgabe: Die K<strong>in</strong><strong>der</strong> müssen Kärtchen mit Bil<strong>der</strong>n <strong>in</strong> die richtige<br />

Reihenfolge br<strong>in</strong>gen. Der Ablauf <strong>der</strong> Geschichte muss stimmen.<br />

3. Aufgabe: Wir stellen jedem K<strong>in</strong>d e<strong>in</strong>zeln noch fünf Fragen als<br />

Verständnis-Test (e<strong>in</strong>fach – komplex).<br />

Pro K<strong>in</strong>d gibt das dann e<strong>in</strong>en Gesamtpunktbetrag von maximal 12 Punkten. Die<br />

Ergebnisse bei<strong>der</strong> Gruppen werden dann verglichen.<br />

Störvariabeln:<br />

- Vorkenntnisse (Kennen die K<strong>in</strong><strong>der</strong> den Text schon? muss vorher<br />

abgeklärt werden).<br />

- Sympathie <strong>der</strong> Erzähler<strong>in</strong> / des Erzählers (immer dieselbe Person).<br />

- Bekanntheitsgrad des Dialekts<br />

- Umgebung: Die Geschichten werden an dem Ort erzählt, an dem<br />

alle Geschichten immer erzählt werden. Die K<strong>in</strong><strong>der</strong> s<strong>in</strong>d also nicht<br />

abgelenkt durch e<strong>in</strong>en fremden Raum.<br />

Um die statistische Signifikanz dieser Unterschiede festzustellen, müssen die Schüler<strong>in</strong>nen<br />

und Schüler die Berechnung des t-Testes kennen lernen und den berechneten Wert mit dem<br />

kritischen Wert auf <strong>der</strong> t-Tabelle vergleichen.<br />

© Dr. Marion Rogalla, PHSG, Methoden für forschendes <strong>Lernen</strong> 16

Anhang:<br />

© Dr. Marion Rogalla, PHSG, Methoden für forschendes <strong>Lernen</strong> 17