Dokument 1.pdf

Dokument 1.pdf

Dokument 1.pdf

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

28<br />

4.2.4 FE-Modell<br />

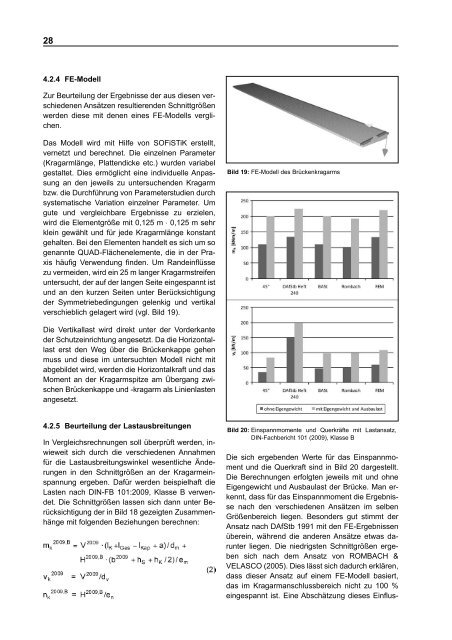

Zur Beurteilung der Ergebnisse der aus diesen verschiedenen<br />

Ansätzen resultierenden Schnittgrößen<br />

werden diese mit denen eines FE-Modells verglichen.<br />

Das Modell wird mit Hilfe von SOFiSTiK erstellt,<br />

vernetzt und berechnet. Die einzelnen Parameter<br />

(Kragarmlänge, Plattendicke etc.) wurden variabel<br />

gestaltet. Dies ermöglicht eine individuelle Anpassung<br />

an den jeweils zu untersuchenden Kragarm<br />

bzw. die Durchführung von Parameterstudien durch<br />

systematische Variation einzelner Parameter. Um<br />

gute und vergleichbare Ergebnisse zu erzielen,<br />

wird die Elementgröße mit 0,125 m ⋅ 0,125 m sehr<br />

klein gewählt und für jede Kragarmlänge konstant<br />

gehalten. Bei den Elementen handelt es sich um so<br />

genannte QUAD-Flächenelemente, die in der Praxis<br />

häufig Verwendung finden. Um Randeinflüsse<br />

zu vermeiden, wird ein 25 m langer Kragarmstreifen<br />

untersucht, der auf der langen Seite eingespannt ist<br />

und an den kurzen Seiten unter Berücksichtigung<br />

der Symmetriebedingungen gelenkig und vertikal<br />

verschieblich gelagert wird (vgl. Bild 19).<br />

Die Vertikallast wird direkt unter der Vorderkante<br />

der Schutzeinrichtung angesetzt. Da die Horizontallast<br />

erst den Weg über die Brückenkappe gehen<br />

muss und diese im untersuchten Modell nicht mit<br />

abgebildet wird, werden die Horizontalkraft und das<br />

Moment an der Kragarmspitze am Übergang zwischen<br />

Brückenkappe und -kragarm als Linienlasten<br />

angesetzt.<br />

4.2.5 Beurteilung der Lastausbreitungen<br />

In Vergleichsrechnungen soll überprüft werden, inwieweit<br />

sich durch die verschiedenen Annahmen<br />

für die Lastausbreitungswinkel wesentliche Änderungen<br />

in den Schnittgrößen an der Kragarmeinspannung<br />

ergeben. Dafür werden beispielhaft die<br />

Lasten nach DIN-FB 101:2009, Klasse B verwendet.<br />

Die Schnittgrößen lassen sich dann unter Berücksichtigung<br />

der in Bild 18 gezeigten Zusammenhänge<br />

mit folgenden Beziehungen berechnen:<br />

Bild 19: FE-Modell des Brückenkragarms<br />

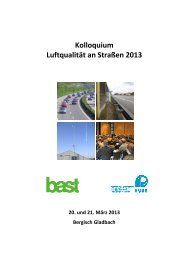

Bild 20: Einspannmomente und Querkräfte mit Lastansatz,<br />

DIN-Fachbericht 101 (2009), Klasse B<br />

Die sich ergebenden Werte für das Einspannmoment<br />

und die Querkraft sind in Bild 20 dargestellt.<br />

Die Berechnungen erfolgten jeweils mit und ohne<br />

Eigengewicht und Ausbaulast der Brücke. Man erkennt,<br />

dass für das Einspannmoment die Ergebnisse<br />

nach den verschiedenen Ansätzen im selben<br />

Größenbereich liegen. Besonders gut stimmt der<br />

Ansatz nach DAfStb 1991 mit den FE-Ergebnissen<br />

überein, während die anderen Ansätze etwas darunter<br />

liegen. Die niedrigsten Schnittgrößen ergeben<br />

sich nach dem Ansatz von ROMBACH &<br />

VELASCO (2005). Dies lässt sich dadurch erklären,<br />

dass dieser Ansatz auf einem FE-Modell basiert,<br />

das im Kragarmanschlussbereich nicht zu 100 %<br />

eingespannt ist. Eine Abschätzung dieses Einflus