BDKJ Mainz und Wahlen - Bistum Mainz

BDKJ Mainz und Wahlen - Bistum Mainz

BDKJ Mainz und Wahlen - Bistum Mainz

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

16<br />

BRENNPUNKT<br />

Keine Wahl in der Kirche?<br />

ÜBER DIE BEDEUTUNG VON WAHLEN IN DER KATHOLISCHEN KIRCHE<br />

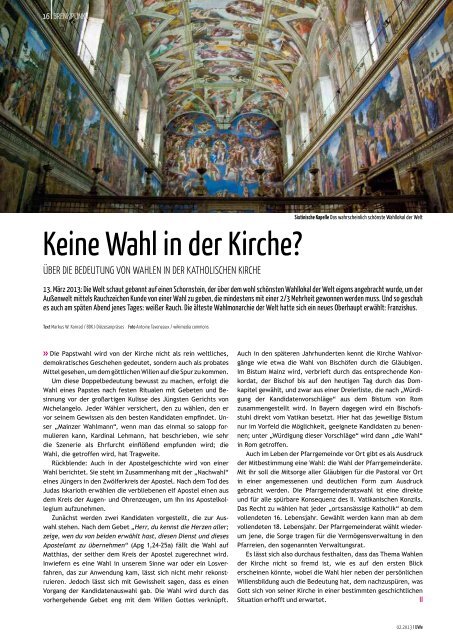

13. März 2013: Die Welt schaut gebannt auf einen Schornstein, der über dem wohl schönsten Wahllokal der Welt eigens angebracht wurde, um der<br />

Außenwelt mittels Rauchzeichen K<strong>und</strong>e von einer Wahl zu geben, die mindestens mit einer 2/3 Mehrheit gewonnen werden muss. Und so geschah<br />

es auch am späten Abend jenes Tages: weißer Rauch. Die älteste Wahlmonarchie der Welt hatte sich ein neues Oberhaupt erwählt: Franziskus.<br />

Text Markus W. Konrad / <strong>BDKJ</strong>-Diözesanpräses Foto Antoine Taveneaux / wikimedia commons<br />

>> Die Papstwahl wird von der Kirche nicht als rein weltliches,<br />

demokratisches Geschehen gedeutet, sondern auch als probates<br />

Mittel gesehen, um dem göttlichen Willen auf die Spur zu kommen.<br />

Um diese Doppelbedeutung bewusst zu machen, erfolgt die<br />

Wahl eines Papstes nach festen Ritualen mit Gebeten <strong>und</strong> Besinnung<br />

vor der großartigen Kulisse des Jüngsten Gerichts von<br />

Michelangelo. Jeder Wähler versichert, den zu wählen, den er<br />

vor seinem Gewissen als den besten Kandidaten empfindet. Unser<br />

„<strong>Mainz</strong>er Wahlmann“, wenn man das einmal so salopp formulieren<br />

kann, Kardinal Lehmann, hat beschrieben, wie sehr<br />

die Szenerie als Ehrfurcht einflößend empf<strong>und</strong>en wird; die<br />

Wahl, die getroffen wird, hat Tragweite.<br />

Rückblende: Auch in der Apostelgeschichte wird von einer<br />

Wahl berichtet. Sie steht im Zusammenhang mit der „Nachwahl“<br />

eines Jüngers in den Zwölferkreis der Apostel. Nach dem Tod des<br />

Judas Iskarioth erwählen die verbliebenen elf Apostel einen aus<br />

dem Kreis der Augen- <strong>und</strong> Ohrenzeugen, um ihn ins Apostelkollegium<br />

aufzunehmen.<br />

Zunächst werden zwei Kandidaten vorgestellt, die zur Auswahl<br />

stehen. Nach dem Gebet „Herr, du kennst die Herzen aller;<br />

zeige, wen du von beiden erwählt hast, diesen Dienst <strong>und</strong> dieses<br />

Apostelamt zu übernehmen“ (Apg 1,24-25a) fällt die Wahl auf<br />

Matthias, der seither dem Kreis der Apostel zugerechnet wird.<br />

Inwiefern es eine Wahl in unserem Sinne war oder ein Losver-<br />

fahren, das zur Anwendung kam, lässt sich nicht mehr rekonstruieren.<br />

Jedoch lässt sich mit Gewissheit sagen, dass es einen<br />

Vorgang der Kandidatenauswahl gab. Die Wahl wird durch das<br />

vorhergehende Gebet eng mit dem Willen Gottes verknüpft.<br />

Sixtinische Kapelle Das wahrscheinlich schönste Wahllokal der Welt<br />

Auch in den späteren Jahrh<strong>und</strong>erten kennt die Kirche Wahlvorgänge<br />

wie etwa die Wahl von Bischöfen durch die Gläubigen.<br />

Im <strong>Bistum</strong> <strong>Mainz</strong> wird, verbrieft durch das entsprechende Kon-<br />

kordat, der Bischof bis auf den heutigen Tag durch das Domkapitel<br />

gewählt, <strong>und</strong> zwar aus einer Dreierliste, die nach „Würdi-<br />

gung der Kandidatenvorschläge“ aus dem <strong>Bistum</strong> von Rom<br />

zusammengestellt wird. In Bayern dagegen wird ein Bischofs-<br />

stuhl direkt vom Vatikan besetzt. Hier hat das jeweilige <strong>Bistum</strong><br />

nur im Vorfeld die Möglichkeit, geeignete Kandidaten zu benen-<br />

nen; unter „Würdigung dieser Vorschläge“ wird dann „die Wahl“<br />

in Rom getroffen.<br />

Auch im Leben der Pfarrgemeinde vor Ort gibt es als Ausdruck<br />

der Mitbestimmung eine Wahl: die Wahl der Pfarrgemeinderäte.<br />

Mit ihr soll die Mitsorge aller Gläubigen für die Pastoral vor Ort<br />

in einer angemessenen <strong>und</strong> deutlichen Form zum Ausdruck<br />

gebracht werden. Die Pfarrgemeinderatswahl ist eine direkte<br />

<strong>und</strong> für alle spürbare Konsequenz des II. Vatikanischen Konzils.<br />

Das Recht zu wählen hat jeder „ortsansässige Katholik“ ab dem<br />

vollendeten 16. Lebensjahr. Gewählt werden kann man ab dem<br />

vollendeten 18. Lebensjahr. Der Pfarrgemeinderat wählt wieder-<br />

um jene, die Sorge tragen für die Vermögensverwaltung in den<br />

Pfarreien, den sogenannten Verwaltungsrat.<br />

Es lässt sich also durchaus festhalten, dass das Thema <strong>Wahlen</strong><br />

der Kirche nicht so fremd ist, wie es auf den ersten Blick<br />

erscheinen könnte, wobei die Wahl hier neben der persönlichen<br />

Willensbildung auch die Bedeutung hat, dem nachzuspüren, was<br />

Gott sich von seiner Kirche in einer bestimmten geschichtlichen<br />

Situation erhofft <strong>und</strong> erwartet. II<br />

02.2013 I UWe<br />

Mitwirkung?<br />

Mit Wirkung?<br />

EIN PLÄDOYER FÜR DIE ABSENKUNG DES WAHLALTERS AUF 16 JAHRE<br />

Wenn aktuell immer wieder über das angebliche Desinteresse von jungen Menschenan politischen Prozessen<br />

gesprochen wird, wird gerne übersehen, dass es einen einfachen Weg gäbe, um politisches Interesse zu<br />

erzeugen: Durch eine Absenkung des Wahlalters erhalten junge Menschen einen direkten Anlass, sich für die<br />

Politik in B<strong>und</strong>, Land <strong>und</strong> Kommunen zu interessieren, weil sie dann auch tatsächlich mit entscheiden dürfen.<br />

Eine Absenkung des Wahlalters, zumindest auf 16 Jahre, wäre daher ein Schritt in die richtige Richtung.<br />

Text Jan Schlemmermeyer / Landesjugendring Rheinland-Pfalz e.V. Illustration Simone Brandmüller / PR-Referentin<br />

>> Das aktive Wahlrecht ab 16 Jahren ist in der B<strong>und</strong>esrepublik<br />

Deutschland noch relativ jung. 1996 führte es Niedersachsen<br />

als erstes B<strong>und</strong>esland auf Kommunalebene ein. Bis heute<br />

zogen sechs weitere Länder nach. Auch in Brandenburg, Bremen,<br />

Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-<br />

Anhalt <strong>und</strong> Schleswig-Holstein können Staatsbürger/innen ab ihrem<br />

16. Geburtstag ihre Stimme bei Kommunalwahlen abgeben.<br />

Auf Landesebene ist das bisher nur in Brandenburg <strong>und</strong> Bremen<br />

möglich. In Hessen gab es seit 1998 kurzzeitig das Wahlrecht ab<br />

16. Die Änderung wurde jedoch 1999 durch die Regierung unter<br />

Roland Koch wieder rückgängig gemacht. In Rheinland-Pfalz gibt<br />

es eine Initiative für die Ausweitung des Wahlrechts, doch auch<br />

hier sperrt sich bisher die CDU gegen die dafür notwendige Verfassungsänderung.<br />

In keinem der Länder besitzen 16-Jährige das<br />

passive Wahlrecht. Das heißt, dass sie zwar wählen dürfen, aber<br />

nicht gewählt werden können, etwa als Gemeinderatsmitglied.<br />

Junge Menschen stärker für Politik interessieren<br />

Das Hauptargument für ein Wahlrecht ab 16 Jahren ist, junge<br />

Menschen dadurch stärker für Politik zu interessieren <strong>und</strong> so früh<br />

wie möglich an demokratischen Prozessen zu beteiligen. Nur gelebte<br />

Demokratie ist echte Demokratie. Mit 16 beginnen viele<br />

junge Menschen schon eine Ausbildung, bezahlen bei entsprechendem<br />

Verdienst Steuern, sind straf- <strong>und</strong> religionsmündig –<br />

das Recht zu wählen wird ihnen jedoch vorenthalten. Warum<br />

eigentlich? CDU <strong>und</strong> FDP gehören vor allem auf B<strong>und</strong>esebene<br />

bisher zu den stärksten Gegnern eines Wahlrechts ab 16 Jahre.<br />

Jugendliche seien in diesem Alter noch nicht in der Lage, die<br />

komplexen Zusammenhänge der politischen Arbeit zu verstehen,<br />

könnten die Rechtsfolgen ihrer Handlungen nicht abschätzen <strong>und</strong><br />

seien anfälliger für den Einfluss von „Extremisten“ – so lauten<br />

die einschlägigen Argumente. Allen drei Gegenargumenten<br />

könnte man jedoch durch gezielte Informationen an Schulen<br />

sowie Jugendeinrichtungen <strong>und</strong> gezielte Wahlkampagnen entgegenwirken.<br />

Und die wird es erfahrungsgemäß nicht geben,<br />

solange die 16- bis 18-Jährigen keine relevante Zielgruppe darstellen,<br />

um die sich von Seiten der Parteien bemüht werden<br />

UWe I 02.2013<br />

muss. Zudem könnte das Argument der Anfälligkeit für populistische<br />

Parolen oder die Unfähigkeit komplexe Zusammenhänge<br />

zu verstehen auch auf viele ältere Menschen angewendet<br />

werden, Ihnen will aber bisher (glücklicherweise) niemand das<br />

Wahlrecht entziehen.<br />

Darüber hinaus gibt es bisher gar keinen Nachweis, dass<br />

16-Jährige gr<strong>und</strong>sätzlich schlechter informiert sind als 18-Jährige.<br />

Zudem ist der Anteil der 16- <strong>und</strong> 17-Jährigen Neuwähler<br />

ohnehin nicht so hoch, dass politische Umstürze befürchtet<br />

werden müssen – selbst wenn alle Neuwähler ein <strong>und</strong> dieselbe<br />

Partei wählen würden. Denn ihr Anteil liegt je nach Region<br />

nur zwischen 1,5 <strong>und</strong> 3,5 Prozent aller Wahlberechtigten. In den<br />

bisherigen <strong>Wahlen</strong> zeigte sich diese Altersgruppe dementsprechend<br />

auch weder desinteressiert noch übermotiviert. Das sehen<br />

inzwischen auch Bündnis90/Die Grünen, Die Linke <strong>und</strong> Teile<br />

der SPD so. Daher setzen sie sich für eine Herabsetzung des<br />

Wahlalters bei allen Europa-, B<strong>und</strong>es-, Landtags- <strong>und</strong> Kommunalwahlen<br />

ein. In den B<strong>und</strong>esländern kommt jedoch nur langsam<br />

Bewegung in die Änderung des Wahlrechts. Auf B<strong>und</strong>esebene<br />

gibt es momentan gar keine ernsthaften Bemühungen, das Wahlalter<br />

herabzusenken.<br />

Recht auf demokratische Teilhabe stärken<br />

BRENNPUNKT<br />

Dabei sind die Vorteile offensichtlich: Wenn junge Menschen früher<br />

mitentscheiden dürften, wären politische Verantwortungsträger<br />

gezwungen, sich stärker an ihren Interessen zu orientieren. Oder,<br />

wie Abraham Lincoln es einmal formuliert hat: „Kein Mensch ist<br />

gut genug, einen anderen Menschen ohne dessen Zustimmung zu<br />

regieren.“ Mit der Senkung des Wahlalters auf allen politischen<br />

Ebenen wäre es so möglich, junge Menschen stärker für Politik<br />

zu begeistern, ihr Recht auf demokratische Teilhabe zu stärken<br />

<strong>und</strong> – nicht zuletzt – so in Zeiten des demographischen Wandels<br />

auch der Jugendpolitik insgesamt wieder einen höheren Stellenwert<br />

in der politischen Debatte einzuräumen. Insofern ist die<br />

Weigerung mancher Parteien, an einer Absenkung des Wahlalters<br />

mitzuwirken, nicht nur demokratisch bedenklich, sondern<br />

auch ein jugendpolitischer Offenbarungseid. II<br />

17