Lösungen zum Handlungsfeld 3 - Erfolgreich im Friseur-Handwerk

Lösungen zum Handlungsfeld 3 - Erfolgreich im Friseur-Handwerk

Lösungen zum Handlungsfeld 3 - Erfolgreich im Friseur-Handwerk

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

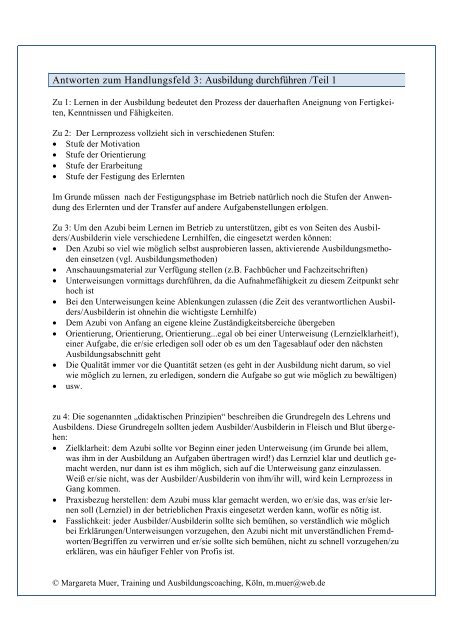

Antworten <strong>zum</strong> <strong>Handlungsfeld</strong> 3: Ausbildung durchführen /Teil 1<br />

Zu 1: Lernen in der Ausbildung bedeutet den Prozess der dauerhaften Aneignung von Fertigkeiten,<br />

Kenntnissen und Fähigkeiten.<br />

Zu 2: Der Lernprozess vollzieht sich in verschiedenen Stufen:<br />

• Stufe der Motivation<br />

• Stufe der Orientierung<br />

• Stufe der Erarbeitung<br />

• Stufe der Festigung des Erlernten<br />

Im Grunde müssen nach der Festigungsphase <strong>im</strong> Betrieb natürlich noch die Stufen der Anwendung<br />

des Erlernten und der Transfer auf andere Aufgabenstellungen erfolgen.<br />

Zu 3: Um den Azubi be<strong>im</strong> Lernen <strong>im</strong> Betrieb zu unterstützen, gibt es von Seiten des Ausbilders/Ausbilderin<br />

viele verschiedene Lernhilfen, die eingesetzt werden können:<br />

• Den Azubi so viel wie möglich selbst ausprobieren lassen, aktivierende Ausbildungsmethoden<br />

einsetzen (vgl. Ausbildungsmethoden)<br />

• Anschauungsmaterial zur Verfügung stellen (z.B. Fachbücher und Fachzeitschriften)<br />

• Unterweisungen vormittags durchführen, da die Aufnahmefähigkeit zu diesem Zeitpunkt sehr<br />

hoch ist<br />

• Bei den Unterweisungen keine Ablenkungen zulassen (die Zeit des verantwortlichen Ausbilders/Ausbilderin<br />

ist ohnehin die wichtigste Lernhilfe)<br />

• Dem Azubi von Anfang an eigene kleine Zuständigkeitsbereiche übergeben<br />

• Orientierung, Orientierung, Orientierung...egal ob bei einer Unterweisung (Lernzielklarheit!),<br />

einer Aufgabe, die er/sie erledigen soll oder ob es um den Tagesablauf oder den nächsten<br />

Ausbildungsabschnitt geht<br />

• Die Qualität <strong>im</strong>mer vor die Quantität setzen (es geht in der Ausbildung nicht darum, so viel<br />

wie möglich zu lernen, zu erledigen, sondern die Aufgabe so gut wie möglich zu bewältigen)<br />

• usw.<br />

zu 4: Die sogenannten „didaktischen Prinzipien“ beschreiben die Grundregeln des Lehrens und<br />

Ausbildens. Diese Grundregeln sollten jedem Ausbilder/Ausbilderin in Fleisch und Blut übergehen:<br />

• Zielklarheit: dem Azubi sollte vor Beginn einer jeden Unterweisung (<strong>im</strong> Grunde bei allem,<br />

was ihm in der Ausbildung an Aufgaben übertragen wird!) das Lernziel klar und deutlich gemacht<br />

werden, nur dann ist es ihm möglich, sich auf die Unterweisung ganz einzulassen.<br />

Weiß er/sie nicht, was der Ausbilder/Ausbilderin von ihm/ihr will, wird kein Lernprozess in<br />

Gang kommen.<br />

• Praxisbezug herstellen: dem Azubi muss klar gemacht werden, wo er/sie das, was er/sie lernen<br />

soll (Lernziel) in der betrieblichen Praxis eingesetzt werden kann, wofür es nötig ist.<br />

• Fasslichkeit: jeder Ausbilder/Ausbilderin sollte sich bemühen, so verständlich wie möglich<br />

bei Erklärungen/Unterweisungen vorzugehen, den Azubi nicht mit unverständlichen Fremdworten/Begriffen<br />

zu verwirren und er/sie sollte sich bemühen, nicht zu schnell vorzugehen/zu<br />

erklären, was ein häufiger Fehler von Profis ist.<br />

© Margareta Muer, Training und Ausbildungscoaching, Köln, m.muer@web.de

• Aktivierung: da man am besten und schnellsten das lernt, was man selbst macht, ist es wichtig,<br />

dass dem Azubi die Möglichkeit gegeben wird, so viel wie möglich auszuprobieren. Für<br />

den Ausbilder/die Ausbilderin bedeutet es, auf aktivierende Ausbildungsmethoden zurückzugreifen.<br />

• Individualisierung: der Ausbilder sollte sich individuell auf den einzelnen Azubi einstellen,<br />

auf den jeweiligen Lerntyp, auf die Lernvoraussetzungen, die der Azubi mit in die Ausbildung<br />

bringt, auf die jeweiligen Vorkenntnisse.<br />

• Erfolgssicherung: hiermit ist gemeint, dass dem Azubi <strong>im</strong>mer wieder die Möglichkeit gegeben<br />

wird, neu Erlerntes einzuüben, d.h. Lernerfolge dauerhaft zu sichern. Diese Möglichkeiten<br />

müssen vom Ausbilder/Ausbilderin in den betrieblichen Ablauf mit eingeplant werden.<br />

Zu 5: ein Lernziel ist das, was vom Azubi am Ende einer Unterweisung gekonnt werden soll<br />

oder (<strong>im</strong> Plural)<br />

Lernziele sind alle Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten, die ein Azubi innerhalb<br />

Der Ausbildung erlernen soll.<br />

Zu 6: Lernziele lassen sich in vier unterschiedliche Lernzielbereiche einordnen:<br />

• Kognitive Lernziele: bei diesen Lernzielen stehen theoretische Kenntnisse <strong>im</strong> Vordergrund<br />

(z.B. auswerten, planen, beurteilen...)<br />

• Psychomotorische Lernziele: hier geht es um den Erwerb praktischer Fertigkeiten (schrauben,<br />

feilen, schneiden...)<br />

• Affektive Lernziele: diese Lernziele haben mit den Gefühlen, der Einstellung des Azubi gegenüber<br />

dem Betrieb und dem Beruf zu tun ( pünktlich sein, selbstständiges Arbeiten...)<br />

• Sozial-kommunikative Lernziele: hierbei geht es um den Umgang/das Verhalten des Azubi<br />

gegenüber Kunden, Vorgesetzten und Mitarbeitern ( Höflichkeit, Konfliktfähigkeit...)<br />

Zu 7: Berufliche Handlungsfähikeit (oder auch berufliche Handlungskompetenz) bedeutet, dass<br />

der Azubi <strong>zum</strong> Ende der Ausbildung in der Lage ist, in allen beruflichen Situationen klar zu<br />

kommen, d.h. Arbeitsprozesse selbstständig planen, durchführen und kontrollieren kann. Diese<br />

berufliche Handlungsfähigkeit wird in der Gesellenprüfung/Abschlussprüfung überprüft.<br />

Zu 8: In der betrieblichen Ausbildung gibt es unterschiedliche Lernorte (die Vielzahl ist allerdings<br />

abhängig von der Größe und der Struktur des Betriebes):<br />

• Werkstatt/Salon<br />

• Baustelle<br />

• Lehrwerkstatt<br />

• Büro<br />

• Lernbüro<br />

• Eigene Übungsplätze innerhalb einer Werkstatt oder eines Salons<br />

• Unterrichtsraum<br />

Zu 9: Ausbildungserfolgskontrollen können folgendermaßen durchgeführt werden:<br />

• Beobachtung und Auswertung <strong>zum</strong> Abschluss einer Unterweisung<br />

© Margareta Muer, Training und Ausbildungscoaching, Köln, m.muer@web.de

• Übertragung von Lernaufträgen und deren anschließende Auswertung<br />

• Berichtsheftkontrolle (allerdings nur, wenn zusätzlich zu den Tagesberichten noch schriftliche<br />

Zusatzaufgaben erteilt werden)<br />

• Ausarbeitung und Auswertung von Leittexten<br />

• Erteilen schriftlicher Aufgaben und deren Auswertung<br />

• Mündliche Befragungen und deren Auswertung (z.B. <strong>im</strong> Rahmen eines Lehrgesprächs)<br />

• Durchführen von Übungsabenden<br />

• usw.<br />

Zu 10: Über die Ausbildungserfolgskontrollen ist es dem Ausbilder/Ausbilderin möglich, sich ein<br />

Urteil über den Ausbildungsstand des Azubi zu bilden (Soll-Ist-Vergleich). Hierüber ist es möglich,<br />

Prognosen über den weiteren Ausbildungsverlauf zu erstellen: müssen Korrekturen vorgenommen<br />

werden, weil es große Wissenslücken gibt oder kann das Tempo angezogen werden,<br />

weil die Leistungen des Azubi überdurchschnittlich sind?<br />

Zu 11: Eine Beurteilung ist <strong>im</strong> Grunde die Summe der Ausbildungserfolgskontrollen eines best<strong>im</strong>mten<br />

Ausbildungsabschnitts. Es ist wichtig, diese Beurteilungen regelmäßig und in nicht zu<br />

großen Abständen durchzuführen (denn dann können eventuell entstandene Wissenslücken nicht<br />

mehr gefüllt werden...). Es bietet sich an, die Beurteilungen zu folgenden Zeitpunkten durchzuführen:<br />

• rechtzeitig vor Ende der Probezeit<br />

• rechtzeitig vor den Prüfungen<br />

• am Ende von Projekten, bei denen der Azubi mitgearbeitet hat<br />

• regelmäßig alle drei Monate<br />

Es macht Sinn, wenn es <strong>im</strong> Betrieb einen auf die betriebliche Ausbildung abgest<strong>im</strong>mten Beurteilungsbogen<br />

gibt (mit Beurteilungskriterien und Notenskala), der vom Ausbilder/Ausbilderin ausgefüllt<br />

wird und der die Grundlage des Beurteilungsgesprächs ist.<br />

Zu 12: Bei den Beurteilungen müssen vom Ausbilder/Ausbilderin folgende Grundsätze beachtet<br />

werden:<br />

• nicht die Person des Azubi, sondern seine Leistung und sein Verhalten werden beurteilt<br />

• die Beurteilung sollte längerfristig erfolgen, d.h. „Momentaufnahmen“ müssen vermieden<br />

werden.<br />

Zu 13: Vom Ausbilder/Ausbilderin sollten folgende Beurteilungsfehler vermieden werden:<br />

• Vorurteile<br />

• Überstrahlungsfehler<br />

• Mildefehler<br />

• Strengefehler<br />

• Tendenz zur Mitte<br />

• usw.<br />

© Margareta Muer, Training und Ausbildungscoaching, Köln, m.muer@web.de

zu 14: Ein Beurteilungsgespräch sollte wie jedes Mitarbeitergespräch angekündigt und vorbereitet<br />

werden. Es sollte in Ruhe und nicht zwischen „Tür und Angel“ geführt werden. Der Ablauf<br />

kann folgendermaßen aussehen:<br />

• freundlicher Einstieg/“warming up“<br />

• Ziel des Beurteilungsgespräches herausstellen<br />

• Beurteilung des Ausbilders/Ausbilderin an Hand des Beurteilungsbogens<br />

• Stellungnahme durch den Azubi<br />

• Vereinbarung von Zielen/Konsequenzen/Maßnahmen (sollten schriftlich auf dem Beurteilungsbogen<br />

festgehalten werden)<br />

• Freundliche Verabschiedung<br />

Eine Beurteilung sollte <strong>im</strong>mer als Motivationsfaktor gesehen werden, niemals in einer Verurteilung<br />

des Azubi enden! Es geht darum, Stärken und Schwächen des Azubi zu ergründen und daraus<br />

Konsequenzen für den weiteren Ausbildungsverlauf abzuleiten. Letztlich stellen regelmäßige<br />

Beurteilungen den erfolgreichen Abschluss der Ausbildung sicher.<br />

© Margareta Muer, Training und Ausbildungscoaching, Köln, m.muer@web.de