Wissenschaftlicher Aufsatz - des Verbundstudiengangs Technische ...

Wissenschaftlicher Aufsatz - des Verbundstudiengangs Technische ...

Wissenschaftlicher Aufsatz - des Verbundstudiengangs Technische ...

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

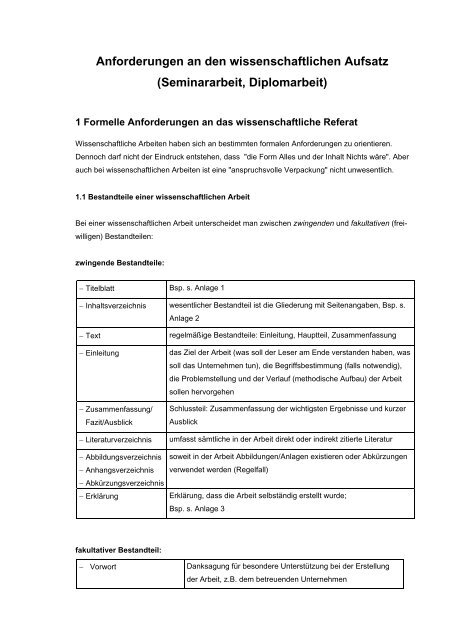

Anforderungen an den wissenschaftlichen <strong>Aufsatz</strong><br />

(Seminararbeit, Diplomarbeit)<br />

1 Formelle Anforderungen an das wissenschaftliche Referat<br />

Wissenschaftliche Arbeiten haben sich an bestimmten formalen Anforderungen zu orientieren.<br />

Dennoch darf nicht der Eindruck entstehen, dass "die Form Alles und der Inhalt Nichts wäre". Aber<br />

auch bei wissenschaftlichen Arbeiten ist eine "anspruchsvolle Verpackung" nicht unwesentlich.<br />

1.1 Bestandteile einer wissenschaftlichen Arbeit<br />

Bei einer wissenschaftlichen Arbeit unterscheidet man zwischen zwingenden und fakultativen (freiwilligen)<br />

Bestandteilen:<br />

zwingende Bestandteile:<br />

− Titelblatt Bsp. s. Anlage 1<br />

− Inhaltsverzeichnis wesentlicher Bestandteil ist die Gliederung mit Seitenangaben, Bsp. s.<br />

Anlage 2<br />

− Text<br />

− Einleitung<br />

− Zusammenfassung/<br />

Fazit/Ausblick<br />

− Literaturverzeichnis<br />

− Abbildungsverzeichnis<br />

− Anhangsverzeichnis<br />

− Abkürzungsverzeichnis<br />

− Erklärung<br />

regelmäßige Bestandteile: Einleitung, Hauptteil, Zusammenfassung<br />

das Ziel der Arbeit (was soll der Leser am Ende verstanden haben, was<br />

soll das Unternehmen tun), die Begriffsbestimmung (falls notwendig),<br />

die Problemstellung und der Verlauf (methodische Aufbau) der Arbeit<br />

sollen hervorgehen<br />

Schlussteil: Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse und kurzer<br />

Ausblick<br />

umfasst sämtliche in der Arbeit direkt oder indirekt zitierte Literatur<br />

soweit in der Arbeit Abbildungen/Anlagen existieren oder Abkürzungen<br />

verwendet werden (Regelfall)<br />

Erklärung, dass die Arbeit selbständig erstellt wurde;<br />

Bsp. s. Anlage 3<br />

fakultativer Bestandteil:<br />

− Vorwort<br />

Danksagung für besondere Unterstützung bei der Erstellung<br />

der Arbeit, z.B. dem betreuenden Unternehmen

Abbildungen<br />

Grafiken und Abbildungen bilden eine wesentliche Grundlage zur Veranschaulichung und Auflockerung<br />

einer wissenschaftlichen Arbeit und sind daher in den Text einzubinden. Der Text muss<br />

Bezüge zu den Abbildungen besitzen.<br />

Aufbau der Arbeit<br />

Das Inhaltsverzeichnis sowie ein eventuell vorhandenes Abkürzungsverzeichnis werden vor, das<br />

Abbildungsverzeichnis, das Literaturverzeichnis, der Anhang (mit Verzeichnis) und die Erklärung<br />

werden hinter den Textteil geheftet. Alle Seiten, ausgenommen die Titelseite, sind fortlaufend zu<br />

nummerieren.<br />

1.2 Schreibtechnische Anforderungen<br />

Die schreibtechnischen Anforderungen orientieren sich daran, dass Seminar- und Diplomarbeiten<br />

in der Regel mit Hilfe eines Textverarbeitungsprogramms erstellt werden. Es gelten die folgenden<br />

formalen Anforderungen, wobei diese nicht „sklavisch“ zu übernehmen sind, sondern eher eine<br />

Orientierungsrichtlinie darstellen.<br />

− weißes Schreibpapier, Typ DIN A 4<br />

− Schriftgröße: 10 pt (bei Times New Roman 11 pt)<br />

− Abstand eineinhalbzeilig<br />

− Randbreiten einer Seite:<br />

oben<br />

2,5 cm<br />

links 3,5 cm Text rechts 2 cm<br />

unten<br />

2 cm<br />

Bitte beachten Sie, dass Texte, die in Serifenschrift geschrieben sind (d.h. mit Häkchen, wie z.B.<br />

Times New Roman), in einem Fließtext wesentlich besser lesbar sind, als serifenlose Schriften<br />

(z.B. Arial). Die serifenlosen Schriften eignen sich demgegenüber besonders für Überschriften und<br />

Folien.<br />

Absätze sind mit einer Leerzeile zu kennzeichnen. Moderne Textverarbeitungssysteme ermöglichen<br />

eine Fülle von Formatierungen, z.B. Kursiv- oder Fettschrift. Sie sollten damit sehr sparsam<br />

und einheitlich in der gesamten Arbeit umgehen.<br />

Für die Erstellung von Schaubildern in PowerPoint-Folien sollten Sie in jedem Fall eine größere<br />

Schrifttype (mind. 14 pt, besser 16 pt) wählen.<br />

2<br />

Stand: 25.5.2010

1.3 Gliederung <strong>des</strong> Inhaltsverzeichnisses<br />

Gliederungspunkte <strong>des</strong> Inhaltsverzeichnisses müssen wortgetreu als Überschriften der Kapitel<br />

erscheinen. Untergliederungen müssen einen übergeordneten Punkt erklären; z.B. erklären 3.1.1 –<br />

3.1.5 den Punkt 3.1. Aus der Logik <strong>des</strong> Gliederungssystems ist es unzulässig, einem Gliederungspunkt<br />

nur einen Unterpunkt zuzuordnen (d.h. wenn es einen Gliederungspunkt 3.1 gibt, muss es<br />

auch 3.2 geben!)<br />

2 Die Zitierweise in wissenschaftlichen Arbeiten<br />

2.1 Die Bedeutung und Form <strong>des</strong> Zitats<br />

Alle Gedanken einer Arbeit, die einer Literaturstelle wörtlich oder aber auch nur sinngemäß entnommen<br />

worden sind, sind mit einer Literaturangabe zu versehen (Bsp. bei allen Zahlenangaben<br />

in wissenschaftlichen Arbeiten muss erkennbar sein, woher diese Zahl stammt und aus welchem<br />

Jahr diese ist).<br />

Die wissenschaftliche Zitierweise ist Ausdruck der wissenschaftlichen Ehrlichkeit und damit„handwerkliche“<br />

Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Arbeit. Niemand soll fremde Gedanken<br />

als seine eigenen ausgeben. Alle Gedanken einer Arbeit, die einer Literaturstellewörtlich oder<br />

aber auch nur sinngemäß entnommen worden sind, sind mit einer Literaturangabe zu versehen.<br />

Die wörtliche Übernahme („Abschreiben“, „Abkupfern“) von ganzen Blöcken oder Kapiteln aus<br />

Büchern oder anderen Arbeiten ist formal korrekt, wenn die Literaturquelle eindeutig angegeben<br />

ist, und wenn sinnfällige Zusammenhänge unter Berücksichtigung der vorliegenden Aufgabenstellung<br />

dargelegt werden. Es besteht dabei jedoch die Gefahr, dass die fundierte inhaltlicheAufarbeitung<br />

der wissenschaftlich – technischen Zusammenhänge und damit das Verständnis dafür leidet.<br />

Als eigenständige wissenschaftlich – technische Leistung kann dies zudem nur begrenzt gewertet<br />

werden. Es ist daher Wert auf eigenständige Formulierungen und auch auf darauf aufbauende<br />

Folgerungen zu legen.<br />

Um nicht das Lesen der Arbeit durch umfangreiche Einschübe zu behindern, werden die zitierten<br />

Literaturstellen durchnummeriert und es wird jeweils nur die betreffende Ziffer eingeschoben.,<br />

z.B.: Die Zugfestigkeit <strong>des</strong> Werkstoffes beträgt nach [7] σ = 400MPa.<br />

Im Literaturverzeichnis werden sie zusammengefasst dargestellt.<br />

Der Zitierpflicht unterliegen: Gesetzestexte, wissenschaftliche Literatur, Verordnungen, Richtlinien,<br />

Kommentare, Statistiken und Berichte, Daten aus Unternehmen (z.B. Geschäftsbericht..., interne<br />

Anweisung xy ...S. 7).<br />

3<br />

Stand: 25.5.2010

Die Literaturangabe muss eindeutig sein, d.h., anhand der Angabe muss es dem Leser möglich<br />

sein, das zitierte Buch, die zitierte Fachzeitschrift usw. bei Bedarf zu beschaffen.<br />

Darüber hinaus können Fußnoten verwendet werden. Diese verweisen auf wörtliche Zitate und<br />

können auch Randbemerkungen <strong>des</strong> Verfassers, die sonst den gedanklichen Fluss der Arbeit stören<br />

würden, widergeben. Fußnoten können durch einen waagerechten Strich unterhalb <strong>des</strong> letzten<br />

Satzes der schriftlichen Ausführung gekennzeichnet werden.<br />

Wörtliche Zitate werden am Anfang und Ende durch doppelte Anführungszeichen hervorgehoben.<br />

Eine hochgestellte Zahl, weist auf die Quelle in der Fußnote hin. Bsp.: „Aufgabe der Allgemeinen<br />

Betriebswirtschaftslehre ist die Beschreibung und Erklärung der betrieblichen Erscheinungen und<br />

Probleme“ 1 .<br />

In der Fußnote oder dem Literaturverzeichnis stehen dann:<br />

1. Name <strong>des</strong> Verfassers,<br />

2. Vorname (Anfangsbuchstabe) <strong>des</strong> Verfassers,<br />

3. Titel,<br />

4. Auflage,<br />

5. Verlag,<br />

6. Erscheinungsort,<br />

7. Erscheinungsjahr<br />

8. Seitenangabe<br />

Literatur, die den Prüfern nicht zugänglich ist, wie z.B. Firmenbroschüren, muss der Arbeit beigefügt<br />

werden.<br />

Besonderheit bei Internet-Angaben: Angabe der Adresse (URL), wenn vorhanden Titel der Seite,<br />

Datum <strong>des</strong> Zugriffs (Download).<br />

Arbeiten ohne Zitate und ohne Verwendung von Fachliteratur führen dazu, dass die Arbeit nicht<br />

anerkannt (= mit „mangelhaft“ bewertet) wird!<br />

1 Wöhe, G., Einführung in die Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, 17. Aufl., Verlag Vahlen, München 1990, S. 19<br />

4<br />

Stand: 25.5.2010

2.2 Das Literaturverzeichnis<br />

An dieser Stelle müssen alle Titel und Verfasser aufgeführt werden, die auch im Textteil der Arbeit<br />

zitiert wurden.<br />

Beispiel: Textausschnitt aus einem Fachaufsatz und Literaturliste zu dem <strong>Aufsatz</strong><br />

5<br />

Stand: 25.5.2010

Literaturempfehlung<br />

Poenicke, K./Wodke-Repplinger, I. (1977): Wie verfaßt man wissenschaftliche Arbeiten?, Bibliogr.<br />

Inst. Mannheim, Mannheim/Wien/Zürich 1977.<br />

Rückriem, G./Strary, J./Franck, D. (1989): Die Technik wissenschaftlichen Arbeitens, Schöningh<br />

UTB, München 1989.<br />

Keller, G. (1989): Lern- und Arbeitstechniken für Studierende, Verlag K.-H. Bock, Bad Honnef<br />

1989.<br />

Anhangsverzeichnis<br />

Anlage 1: Beispiel für das Deckblatt<br />

Anlage 2: Beispiel für das Inhaltsverzeichnis<br />

Anlage 3: Beispiel für eine Erklärung<br />

(Die Anlagen sind gestalterisch natürlich nur Beispiele für ein mögliches Deckblatt oder ein Inhaltsverzeichnis,<br />

dies kann bei Ihnen ganz anders aussehen)<br />

6<br />

Stand: 25.5.2010

Anlage 1<br />

Formelle Anforderungen an das<br />

wissenschaftliche Arbeiten<br />

Referat im Rahmen <strong>des</strong> Seminars<br />

"Betriebliche Grundfunktionen"<br />

WS 1998/99<br />

Verbundstudiengang<br />

<strong>Technische</strong> Betriebswirtschaft<br />

Prof. Dr. Gerd Uhe<br />

Erwin Mustermann<br />

Matrikelnummer: 233456<br />

Musterstr. 2<br />

59800 Musterstadt<br />

Tel.-Nr. 02331/9999999<br />

Hagen, den 12.06.1998<br />

7<br />

Stand: 25.5.2010

Anlage 2<br />

Inhaltsverzeichnis<br />

Seite<br />

1. Formelle Anforderungen an das wissenschaftliche Referat _________________________ 1<br />

1.1 Bestandteile einer wissenschaftlichen Arbeit ____________________________________ 1<br />

1.2 Schreibtechnische Anforderungen ____________________________________________ 2<br />

1.3 Gliederung <strong>des</strong> Inhaltsverzeichnisses _________________________________________ 3<br />

2. Die Zitierweise in wissenschaftlichen Arbeiten ___________________________________ 3<br />

2.1 Die Bedeutung und Form <strong>des</strong> Zitats ___________________________________________ 3<br />

2.2 Das Literaturverzeichnis ____________________________________________________ 5<br />

3. Allgemeine Hinweise _________________________________________________________ 6<br />

Literaturempfehlung ___________________________________________________________ 6<br />

Anhangsverzeichnis ___________________________________________________________ 6<br />

8<br />

Stand: 25.5.2010

Anlage 3: Muster einer Erklärung<br />

Erklärung<br />

Ich versichere, dass ich diese Arbeit selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen<br />

Hilfsmittel benutzt habe. Die den benutzten Hilfsmitteln wörtlich oder inhaltlich entnommenen Stellen<br />

habe ich unter Quellenangaben kenntlich gemacht. Die Arbeit hat in gleicher oder ähnlicher<br />

Form noch keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegen.<br />

(Ort), den ................ .......................................<br />

(Unterschrift)<br />

9<br />

Stand: 25.5.2010

![Bilanzanalyse Druckvorlage.ppt [Schreibgeschützt]](https://img.yumpu.com/6737099/1/190x135/bilanzanalyse-druckvorlageppt-schreibgeschutzt.jpg?quality=85)