Viterbo - Kunstwanderungen

Viterbo - Kunstwanderungen

Viterbo - Kunstwanderungen

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

RK A07<br />

V i t e r b o<br />

Wir gehen in <strong>Viterbo</strong> aus dem Bahnhof Porta Romana hinaus und auf der<br />

Querstraße rechts.<br />

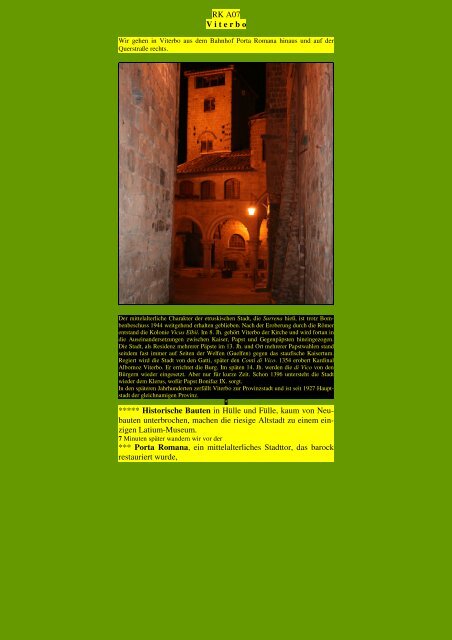

Der mittelalterliche Charakter der etruskischen Stadt, die Surrena hieß, ist trotz Bombenbeschuss<br />

1944 weitgehend erhalten geblieben. Nach der Eroberung durch die Römer<br />

entstand die Kolonie Vicus Elbii. Im 8. Jh. gehört <strong>Viterbo</strong> der Kirche und wird fortan in<br />

die Auseinandersetzungen zwischen Kaiser, Papst und Gegenpäpsten hineingezogen.<br />

Die Stadt, als Residenz mehrerer Päpste im 13. Jh. und Ort mehrerer Papstwahlen stand<br />

seitdem fast immer auf Seiten der Welfen (Guelfen) gegen das staufische Kaisertum.<br />

Regiert wird die Stadt von den Gatti, später den Conti di Vico. 1354 erobert Kardinal<br />

Albornoz <strong>Viterbo</strong>. Er errichtet die Burg. Im späten 14. Jh. werden die di Vico von den<br />

Bürgern wieder eingesetzt. Aber nur für kurze Zeit. Schon 1396 untersteht die Stadt<br />

wieder dem Klerus, wofür Papst Bonifaz IX. sorgt.<br />

In den späteren Jahrhunderten zerfällt <strong>Viterbo</strong> zur Provinzstadt und ist seit 1927 Hauptstadt<br />

der gleichnamigen Provinz.<br />

*<br />

***** Historische Bauten in Hülle und Fülle, kaum von Neubauten<br />

unterbrochen, machen die riesige Altstadt zu einem einzigen<br />

Latium-Museum.<br />

7 Minuten später wandern wir vor der<br />

*** Porta Romana, ein mittelalterliches Stadttor, das barock<br />

restauriert wurde,

*** S. Sisto. Der romanische Bau der Sixtus-Kirche des 12.<br />

Jhs. besitzt einen Chor des 13. Jhs., auf der Stadtmauer einen<br />

Glockenturm des 12. Jhs. sowie einen Turm des Vorgängerbaus<br />

aus dem 9. Jh., also langobardischer Zeit.<br />

Die Langobarden<br />

links auf die „Via delle Fortezze“ und gehen nun außen entlang an der<br />

***** Ringmauer. Die 5 km lange Stadtbefestigung, begonnen<br />

1095 und im 13. Jh. vollendet, besitzt eine Menge Türme und<br />

lässt durch sieben Tore ein.<br />

Später wandern wir vorbei an der Ruine der Kirchs<br />

*** S. Leonardo. Erhalten sind von der Renaissancekirche auf<br />

mittelalterlichem Grund lediglich noch der Ostbau und der<br />

Ringmauerturm. Die Anlage dient heute als Freilichttheater.<br />

Später wandern wir links treppauf in die Kirche<br />

*** S. Pietro. Das (fast immer geschlossene) barocke Gotteshaus<br />

wurde im 17. Jh. errichtet.<br />

Wir gehen aus der Kirche hinaus, steigen treppab und wandern durch die<br />

*** Porta San Pietro der Stadtmauer, ein Tor aus dem 16. Jh.<br />

Wir kommen vorbei am sofort rechts stehenden<br />

*** Palazzo dell’Abbate aus dem 13. Jh., auch „Palazzo<br />

Pamphili“ genannt, weil er im 17. Jh. für Olimpia Pamphili umgestaltet<br />

wurde.

Die Langobarden waren ein germanischer Stamm, der um das<br />

Jahr Null beiderseits der Elbe beheimatet war. Im Laufe der<br />

folgenden Jahrhunderte wanderte der Stamm mit großen Teilen<br />

nach Österreich, Ungarn und in slawische Gebiete. 568 fielen<br />

die Langobarden über die Lombardei und Mittelitalien her. Viele<br />

Zeugnisse hier künden von hoher Kunst im 9. Jh. 951 kam<br />

die langobardische Krone unter die deutsche.<br />

*<br />

Das Innere. Beachtlich sind die Kapitelle auf den Säulen, besonders<br />

am ersten Paar mit seinen außergewöhnlichen Formen.<br />

– Zum Chor leitet die große Treppe aus 17 Stufen hinauf. –<br />

Zum rechten Querhaus führt ein fein gearbeitetes Renaissance-<br />

Portal.<br />

Das Chorhaus. Altar aus Steinstücken des 4. und 5. Jhs. – Am<br />

zum Raum verhältnismäßig hohen Triumphbogen befinden sich<br />

zwei romanische Kanzeln des 12. Jhs.<br />

Rechte Frontwand: Muttergottes, Goldgrundgemälde des Neri<br />

di Bicci, 1459.<br />

Die Krypta schließt eine halbkreisförmige Apsis. Hier steht ein<br />

romanischer Altartisch.<br />

Wir gehen aus der Kirche hinaus und richtunghaltend weiter auf der „Via G.<br />

Garibaldi“. – Später wandern wir auf der „Piazza Fontana Grande“ mit der<br />

*** Fontana Grande von 1212, geschaffen von Pietro di Giovanni<br />

Bertoldo Giovanni, mit einer Schale in Form eines griechischen<br />

Kreuzes,<br />

*** Palazzo Gatti des 14. Jhs. Der Palast gleicht einer mit Zinnen<br />

bekrönten Festung, ist dreigeschossig, hat Doppelfenster<br />

und Arkaden.<br />

Kurz darauf biegen wir links ab auf die „Via Grotti“, kurz danach wandern<br />

wir auf der Quergasse rechts und kurz darauf links in die an der Ecke erbaute<br />

Kirche<br />

*** San Pellegrino. Die Kirche des 11. Jhs. wurde vom 13. bis<br />

20. Jh. mehrfach verändert, besonders im Jahre 1889. Das Gotteshaus<br />

besitzt keine nennenswerten Kunstschätze.<br />

Wir gehen aus der Kirche hinaus und Richtung haltend über den Platz durch<br />

***** San Pellegrino. Der Platz des heiligen Pilgers gilt als<br />

das besterhaltene einheitliche Ensemble in der Stadt und zeigt<br />

sich im Gewand des 13. Jhs. Das gesamte, sich anschließende<br />

Viertel schaut über weite Teile hinweg noch so aus wie zur

Bauzeit: romanische und gotische Wohnhäuser, zwölf Geschlechtertürme,<br />

Paläste sorgen dafür. Die Quergassen haben<br />

ein ähnliches Flair.<br />

Wir wandern vorbei am rechts erbauten<br />

*** Palazzo degli Alessandri aus dem 12. Jh., mit großem<br />

Balkon.<br />

Später wandern wir auf der „Piazza S. Carluccio“ rechts, auf der Quergasse<br />

abermals rechts und auf der „Piazza S. Maria Nuova“ links in die Kirche<br />

*** S. Maria Nuova. Das Gotteshaus, einst Ordenskirche der<br />

Dominikaner, erstrahlt nach der Kriegszerstörung 1944 wieder<br />

im ursprünglichen Gewand des 12. Jhs. Über dem Portal<br />

schwebt ein Jupiterkopf; außerdem ist außen eine Kanzel des<br />

13. Jhs. angebracht, von der um 1267 Thomas von Aquin predigte.<br />

Das Innere schmücken auf den Säulen schöne Kapitelle. Die<br />

Deckendekoration stammt aus dem 15. Jh.<br />

Linkes Seitenschiff: Apsisaltar: Thronender Jesus mit Lamm<br />

Gottes, Johannes und Maria, 15. Jh. –<br />

Matteo Giovannetti<br />

Der Maler wird um 1300 in <strong>Viterbo</strong> geboren. Er schließt sich<br />

der senesischen Schule um Simone Martini und Ambrogio Lorenzetti<br />

an. Matteo arbeitet außer in <strong>Viterbo</strong> u. a. an der<br />

Karthause von Villeneuve, im Papstpalast zu Avignon und im<br />

Vatikan zu Rom. Er stirbt 1369.<br />

*<br />

3. Hieronymus zwischen Laurentius und Johannes dem Täufer,<br />

von Pastura, um 1500.<br />

Rechtes Seitenschiff. Apsisaltar mit einer Madonna des 15. Jhs.<br />

– Die Fresken in den Wandkapellen: 1. Kreuzigung, mit Heiligen,<br />

von 1293; 2. Kruzifixus zwischen Maria, Johannes und<br />

Heiligen, von Francesco d’Antonio; 3. Muttergottes zwischen<br />

Bartholomäus und Stephanus, Gemälde von Matteo<br />

Giovannetti. – Säule aus Marmor, von 1081.<br />

Wir gehen aus der Kirche hinaus, halten uns rechts und betreten durch die Gitterpforte<br />

den<br />

*** Kreuzgang aus dem elften Jahrhundert.<br />

Wir gehen aus dem Kreuzgang hinaus, auf der Gasse rechts und auf der Quergasse<br />

links leicht bergauf. Wir bleiben nun immer auf dieser „Via San Lorenzo“,<br />

schreiten auf ihr über die „Piazza della Morte“ mit dem Brunnen ** Fontane<br />

della Morte des 14. Jhs., und kommen hier vorbei am links erbauten<br />

*** Palazzo S. Tommaso. Der Palast besitzt mächtige Doppelfenster<br />

und Erdgeschossarkaden sowie eine Loggia und einen<br />

romanischem Geschlechterturm, der um die hohen Stockwerke<br />

gekappt wurde (der Wohnturm von geächteten Geschlechtern<br />

wurde regelmäßig um die oberen Stockwerke gekürzt).<br />

Wir wandern weiter auf der „Via S. Lorenzo“, gehen schließlich über den<br />

*** Ponte del Duomo, eine Brücke,<br />

von der wir malerische *** Ansichten haben, und vorbei am rechts stehenden<br />

*** Palazzo Farnese. Der Palast besitzt antikes Mauerwerk des<br />

13. und 14. Jhs., erscheint aber überwiegend im gotischen Stil

des 15. Jhs. und mehrfach restauriert. Hier soll Papst Paul III.,<br />

das ist Alessandro Farnese, 1468 geboren worden sein. Der Palast<br />

besitzt eine hölzerne zweigeschossige Loggia. Die Ansicht<br />

des Innenhofes wird von einer wuchtigen Treppe bestimmt.<br />

Wir gelangen auf die Piazza S. Lorenzo. Hier steht links der Palazzo,<br />

*** Casa di Valentino della Pagnotta. Der Palast ist im Wesentlichen<br />

aus dem 15. Jh., allerdings sichtlich in romanischen<br />

Teilen des 13. Jhs. errichtet, mit zweibogiger Loggia sowie reichem<br />

Maßwerkdekor.<br />

An der gegenüber liegenden Seite des Platzes steht der<br />

*** Palazzo dei Papi (Palazzo papale = Papstpalast). Zwischen<br />

1257 und 1287 residierten hier sage und schreibe acht Päpste.<br />

Von der Loggia aus hat man eine<br />

**** Ansicht über das Land bis Montefiascone.<br />

Viterbesen und Päpste<br />

<strong>Viterbo</strong> besitzt seit dem Jahre 1095 eine republikanische Verfassung.<br />

Im Bewusstsein dieses Vorzugs muss man sich die nun<br />

ergebende Geschichte der Viterbesen einmal vor Augen führen.<br />

<strong>Viterbo</strong> war viermal Stätte von Konklaven (streng abgeschlossener<br />

Versammlungsraum der Kardinäle bei Papstwahlen). Heraus<br />

kamen: Gregor X, Johannes XXI., Martin IV. und Urban<br />

IV.<br />

Letzterer hat Rom nie gesehen, ein Schönheitsfehler, der ihn sicher<br />

gekümmert hat. Dafür verfügte Urban den Fronleichnamstag,<br />

was ihm im Gedächtnis der Nachfahren einen Platz einräumte,<br />

besonders den Deutschen, denen jährlich ein arbeitsfreier<br />

Tag ins Haus steht und Kurzurlaubern meistens ein verlängertes,<br />

freies Wochenende.<br />

1144 vertreiben Volk und Senat Papst Lucius II. aus Rom. Die<br />

Viterbesen empfangen ihn mit offenen Armen, um Rom eins<br />

auszuwischen, denn Rom hasst seine Päpste, <strong>Viterbo</strong> liebt sie –<br />

und liebt die staufischen Herrscher. Daher ist die Stadt Operationsbasis<br />

des waiblinger Heeres. Das nutzt den Papst aber gar<br />

nichts, wird er doch bei einer kriegerischen Auseinandersetzung<br />

„totgeworfen“.<br />

Wie könnte es anders sein, bekämpfen sich die Kontrahenten<br />

mit dem Segen ihrer geistlichen Beistände. Das ist auf römischer<br />

Seite ab 1159 Rolando Bandinelli aus Siena, besser bekannt<br />

als Papst Alessandro III., und auf viterbischer der vier<br />

Jahre residierende Gegenpapst Paschalis III., der 1165 Karl den<br />

Großen heilig spricht. Der tote Kaiser wird’s ihm danken, weilte<br />

er ansonsten doch immer noch unheilig im Himmel. Der<br />

viterbische Beistand wird erhöht durch den geistlichen Kölner<br />

Reinald von Dassel, der für Rotbart Friedrich I. das Umland<br />

Roms verwüstet. 1167 dankt Friedrich den Viterbesen für ihre<br />

Hilfe mit einem neuen Stadtwappen: der Kaiseradler in den<br />

Pranken des Löwen. Man sieht, die Viterbesen sind geschickt.<br />

Für nicht minder schlitzohrig halten sich die Stadtväter von<br />

Ferento in Latium. 1169 verbünden sie sich mit <strong>Viterbo</strong>, wer

hätte eine solche Stadt nicht gern zum Partner, gegen die Stadt<br />

Nepi. Die Viterbesen rücken gegen Nepi und gedenken sich am<br />

Monte Cimino mit den Ferentinern zu vereinigen. Diese jedoch<br />

vollbringen das Schurkenstück, das von jeder Verteidigung entblößte<br />

<strong>Viterbo</strong> zu überfallen und zu plündern. Die Rache soll<br />

fürchterlich sein. 1170 fällt Ferento in Asche, und die Palme in<br />

dessen Wappen wird der viterbischen hinzugefügt.<br />

Mit der Palme hielt der Teufel Einzug in die Stadt, denn kaisertreue<br />

(ghibellinische = staufisch-waiblingische) Bürger und<br />

päpstliche (guelfische = welfische) Bürger schlagen sich die<br />

Köpfe ein. Da weiß Papst Innozenz IV. Rat. Kurzerhand vermählt<br />

er zwei junge Männer mit zwei jungen Mädchen aus den<br />

rivalisierenden Parteien miteinander. Von da an darf man<br />

<strong>Viterbo</strong> päpstlich nennen, wovon der Papstpalast zeugt. Ihre rüden<br />

Sitten aber halten die Viterbesen bei, wie die Geschichte<br />

fürderhin beweisen wird.<br />

Nach dem Tod Clemens des IV. im Jahre 1268 können sich die<br />

Kardinäle drei Jahre lang nicht für einen Kandidaten entscheiden.<br />

Bonaventura da Bagnoregio empfiehlt daraufhin der Stadtverwaltung<br />

von <strong>Viterbo</strong> drakonische Maßnahmen: zuerst<br />

schließt man die Herren Kardinäle ein. Es hilft nichts. Dann<br />

kürzt man den Inhalt des Futtertrogs. Es hilft nichts. Schließlich<br />

deckt man das Dach ab und setzt die Herren unter Regen, Wind<br />

und Sonne. Es hilft, möglicherweise aber aus einem anderen<br />

Grund: man hatte lange genug der Frauen entbehrt. Man wählt<br />

den auf Pilgerreise im Heiligen Lande befindlichen Bischof von<br />

Lüttich zum Papst. Er, Gregor X., hätte sich auch im Falle des<br />

Dabeiseins nicht wehren können. Immerhin bewirkte die<br />

Papstwahl neue Konklavebestimmungen.<br />

Von Stund’ an entwickeln die Viterbesen ein merkwürdiges<br />

Verhältnis zu hiesigen Papstwahlen. Allerdings steht das<br />

Schicksal ihnen nicht gerade günstig bei.<br />

Der 1276 zum Papst gewählte Hadrian flüchtet aus dem von<br />

Malaria verseuchten Rom hinter seinem Ruf als Geizkragen her,<br />

der vorher schon in <strong>Viterbo</strong> eingetroffen war. Das hat den<br />

Viterbesen gerade noch gefehlt, dass ihnen ein – auch noch in<br />

Rom gekrönter – Papst die Krankheit anschleppt. Hadrian muss<br />

den Unmut gespürt und nicht verwunden haben, denn er schläft<br />

hier nach 40 Tagen Regierungszeit amtsmüde, wie er war, für<br />

immer ein. Daraufhin wird ein gewisser Herr Dante so dreist<br />

sein und den Stellvertreter Gottes ins Fegefeuer schicken. Er<br />

dichtet: „Meine Bekehrung, wehe mir, kam spät. Erst als ich<br />

Oberhirte war in Rom, durchschaute ich die Täuschungen des<br />

Lebens. Vorher war meine Seele heimatlos, Ferne von Gott und<br />

ganz in Geiz befangen.“<br />

Nicht genug des Ungemachs für die Viterbesen. Papst Johannes<br />

der XXI. wird nicht nur in <strong>Viterbo</strong> gewählt, sondern auch noch<br />

im Jahre 1276 im hiesigen Papstpalast unter den Wänden seines<br />

Studierzimmers begraben, das von Büchern überlastet war. Da<br />

der Papst aber passionierter Hobbychemiker ist, mag es wohl<br />

sein, dass er unvorsichtig rumgewerkelt hat. Jedenfalls ist auch<br />

von einer Explosion die Rede.<br />

1277 soll ein Orsini Papst werden – und zwar in Rom. Pfui Teufel.<br />

Prompt bestellt man in <strong>Viterbo</strong> einen Orsini zum Bürgermeister<br />

und preist die Stadt mit ihren Vorzügen dem vermutlichen<br />

neuen Papst an. In diesem Brief aus dem Jahre 1278 verspricht<br />

man den Inquisitoren freie Hand. Bei Auseinandersetzungen<br />

um Immobilien solle die päpstliche Seite stets Recht erhalten.<br />

Ja, gar die Huren wolle man aus der Stadt vertreiben.<br />

Der Orsinipapst Nikolaus III. nutzt dergleichen Angebote ausgiebig<br />

und versorgt seine Familie mit Besitztümern um <strong>Viterbo</strong><br />

herum, ohne jedoch in die Stadt zu ziehen. Möglicherweise hat<br />

ihn die ein wenig übertriebene Offerte mit den auszuweisenden<br />

Huren abgeschreckt. Um über einen Umzug nachzudenken hat<br />

Nikolaus bis 1281 Zeit, dann ist er plötzlich um die Ecke ge-

acht. In der Folge jagen die Viterbesen die Orsini wie die Hasen.<br />

Am folgenden Ereignis tragen die Viterbesen jedoch selbst<br />

Schuld. 1281 brechen sie ins Konklave ein, verhaften zwei ihnen<br />

unbeliebte Kardinäle und sperren den Kardinal Matteo Rosso<br />

Orsini in den Hungerturm, allerdings nicht, ohne ihn vorher<br />

gehörig durchgeprügelt zu haben. Drei Wochen später wählt<br />

man Martin IV. zum Papst. Dieser befreit Orsini aus dem Bau,<br />

vergewissert sich dessen Blessuren und verlässt <strong>Viterbo</strong> wutschnaubend,<br />

tut dies allerdings nicht, ohne die Stadt in Bann zu<br />

schlagen.<br />

Sechsundneunzig Jahre lang wagt kein Papst mehr einen Fuß in<br />

die Stadt <strong>Viterbo</strong> zu setzen. Was die Viterbesen tun, tun sie<br />

gründlich, und sie pflegen an ihrem Brauchtum zu hängen. An<br />

eben dergleichen Bräuche gewohnt, bedrohen sie Urban V. mit<br />

tumultartigen Aufständen, als er im Jahre 1376 den Ort durchreist,<br />

so dass das geistliche Oberhaupt die Stadt fluchtartig verlässt.<br />

Dass sich daraufhin in <strong>Viterbo</strong> überhaupt noch Päpste blicken<br />

lassen, hängt damit zusammen, dass die Zustände in Rom noch<br />

schlimmer sind.<br />

*<br />

Wir wandern weiter in die Kathedrale<br />

**** S. Lorenzo. Der Dom des 12. Jhs. wurde auf Fundamenten<br />

der etruskischen Akropolis errichtet, im 14. Jh. gotisch verändert<br />

und 1560 mit neuer Fassade versehen. Der gotischtoskanische<br />

Campanile stammt aus dem 14. Jh. Im 2. Weltkrieg<br />

hat das Gotteshaus großen Schaden genommen. – Neben<br />

dem Bau steht das Baptisterium aus romanischer Zeit.<br />

Im Inneren teilen zwanzig Monolithsäulen mit beachtenswerten<br />

Kapitellen die drei Schiffe.<br />

Linkes Seitenschiff. Apsis: Madonna della Carbonara, 12. Jh.<br />

(Kopie; Original im Dommuseum). –<br />

5. Laurentius speist Arme, Gemälde von Carlo Maratta.

Rückwand: Freskenrest des 15. Jhs.: Muttergottes.<br />

Rechtes Seitenschiff. Außenwand: 1. Laurentius empfängt die<br />

Kommunion, von Marco Benefial, 18. Jh.; 2. (in der Kapelle)<br />

Altarblatt: Martyrium der Valentinus und Diarius, von Morandi,<br />

1697, sowie links wie rechts an den Wänden: Martyrium zweier<br />

Heiliger, von Ansanti; 3. Gemälde der Heiligen Familie mit<br />

Bernardino von Siena, von Giovanni Francesco Romanelli;

4. Gemälde der Enthauptung Johannes des Täufers, von Francesco<br />

d’Ancona, 1470;<br />

5. Davor: Taufbrunnen von 1470;

6. Kapelle mit der Vermählung der Katharina von Siena mit Jesus,<br />

zuzüglich zweier Heiliger, 13. Jh. sowie Freskenrest der<br />

Muttergottes (über dem Eingang), 14. Jh.<br />

Das Mittelschiff. Rest des ursprünglichen Bodenbelags aus dem<br />

12. Jh.<br />

Wir gehen aus dem Dom hinaus und rechts ins<br />

*** Dommuseum (10-13, 15-20 Uhr).

Stephanus und Laurentius, 14. Jh.<br />

Im Ticket ist drin: Sakrale Schätze des Museums (lohnend, auch, weil man<br />

dort ohne Führung durchgehen darf) sowie eine Führung in den Barockchor<br />

(wird aber nur gemacht, falls keine Messe ist), Führung in den Konklavesaal<br />

(nicht lohnend, da der Raum von innen total kahl sowie sehensunwert ist,<br />

auch nichts bringt und man einen halbstündigen Vortrag über sich ergehen<br />

lassen muss) und Führung in die Loggia (nicht lohnend, da die von außen viel<br />

schöner ist und von innen genauso aussieht). Empfehlung: Man gehe ins Museum<br />

und spare sich die Zeit der Führung.<br />

*** Torre di Borgognone, ein imposanter Turm,<br />

links über die „Piazza del Gesù“, vorbei an einer ** Fontana aus alten Teilen,<br />

z. B. des 14. Jhs., doch soll die Schale romanisch sein, und in die Kirche<br />

*** Il Gesù (bzw. San Silvestro). Das Gotteshaus ist ein romanischer<br />

Bau des 11. Jhs., dessen Fassade an den Dachschrägen<br />

von Tierskulpturen bekrönt wird.<br />

Das Innere. Das Holzkruzifix wurde im 17. Jh. geschnitzt. –<br />

Das Fresko Noli me tangere ist von 1540.<br />

Guido von Monfort<br />

Kronprinz Eduard I. von England tötete in einer Schlacht den<br />

Oppositionellen Earl of Leicester, letzterer ein Spross aus dem<br />

Hause Monfort war. Das hatte zur Folge, dass die Beziehung<br />

zwischen den beiden Geschlechtern arg belastet wurde. Um nun<br />

die schlechte Stimmung zwischen den beiden Adelsfamilien<br />

aufzulockern, sandte Eduard I. seinen Bruder, den Prinzen<br />

Heinrich von Cornwall, nach <strong>Viterbo</strong>, dort nämlich weilte Guido<br />

de Monfort, Sohn des Earl of Leicester, welcher von Karl<br />

von Anjou hier als Vikar eingesetzt worden war. Heinrich von<br />

Cornwall hatte die Aufgabe, Frieden zu stiften.<br />

Leider kam es nicht dazu. Während einer Messe in der Kirche Il<br />

Gesù am 14.3.1272 stürmte Guido in die heilige Handlung hinein,<br />

um sich Heinrich vorzunehmen. Dieser, unbewaffnet, konnte<br />

noch bis zum Altar flüchten, sich, den Herrn um Hilfe anflehend,<br />

daran festhalten, was ihm jedoch nichts nutzte. Guido<br />

schlug mit seinem Schwert auf ihn ein, hieb ihm einfach die<br />

Hand ab, packte ihn und schleifte den an der Angelegenheit völlig<br />

unschuldigen Heinrich aus der Kirche hinaus. Auf dem<br />

Kirchplatz angekommen, war Heinrich schon im Himmel. Guido<br />

flüchtete vor den Viterbesen, die Prinz Heinrich sehr gemocht<br />

hatten.

Papst Gregor X. versprach Eduard eine gründliche Untersuchung<br />

des Vorfalles; anstatt einer Bestrafung handelte sich<br />

Guido 1277 die Verzeihung des Papstes ein, avancierte und<br />

vergnügte sich schließlich als Kommandant der vatikanischen<br />

Truppen.<br />

*<br />

Wir gehen aus der Kirche hinaus, auf dem Platz nach links in die „Via del<br />

Gesù“, auf der Quergasse rechts und vorbei am links erbauten<br />

*** Palazzo Chigi, ein Renaissance-Bauwerk, neben mittelalterlichem<br />

Turm, mit beachtenswertem Innenhof, darin Loggia,<br />

Portale, Treppenaufgänge und Holzdecken eine Einheit bilden.<br />

Auf der quer verlaufenden Via S. Lorenzo wandern wir links. – Später wandern<br />

wir auf die<br />

***** Piazza del Plebiscito, das historische Zentrum <strong>Viterbo</strong>s.<br />

Die Gebäude aus der Zeit zwischen 1450 und 1550 bilden ein<br />

einheitliches Ensemble.<br />

Hier wandern wir zum links erbauten<br />

*** Palazzo del Prefettura, der ursprünglich aus dem 15. Jh.<br />

stammt, auch Palazzo Comunale heißt und 1771 neu konstruiert<br />

wurde, mit erholsamem Hof (nicht mehr zugänglich; Polizei) samt<br />

Loggia und Brunnen. – Die Ratskapelle im Inneren wurde 1610<br />

barock stuckiert. Die berühmten Persönlichkeiten im Ratssaal<br />

wurden 1558 gemalt. Baldassare Croce schuf 1588 die Bilder<br />

aus der viterbischen Geschichte im Parlamentssaal.<br />

Johann Caspar Goethe<br />

Mai 1740: „Lassen Sie mich nun berichten, dass ich auf dem<br />

Weg nach Florenz über Storta, Bracciano, Monterosi,<br />

Ronciglione und Montagna nach <strong>Viterbo</strong> reisen musste; alle<br />

diese Orte sind Poststationen, das kleine Dorf Ronciglione ausgenommen,<br />

das der Familie Borghese gehört, wie das Wappen<br />

an den Türen anzeigt. Schließlich erreichte ich <strong>Viterbo</strong>, das die<br />

Hauptstadt von der Gräfin Mathilde dem päpstlichen Stuhl geschenkten<br />

Gebietes und zugleich die Vaterstadt des verlogenen<br />

Dominikanermönchs und Geschichtsschreibers Giovanni Annio<br />

ist. <strong>Viterbo</strong> ist von mittlerer Größe, überwiegend aus Stein erbaut<br />

und wird von einer Mauer umgeben. Außerdem ist es mit<br />

viereckigem Felsgestein gepflastert.<br />

Einst war <strong>Viterbo</strong> eine namhafte Stadt, dennoch genießt es heute,<br />

trotz seiner vielen Bewohner kein großes Ansehen mehr. Die<br />

Kürze meines Aufenthaltes gestattete mir zwar keine langen<br />

Besichtigungen, aber ich konnte immerhin dem Rathaus einen<br />

flüchtigen Besuch abstatten...“<br />

*<br />

Diesem Palast rechtwinklig angebaut ist der<br />

*** Palazzo dei Priori, aus dem 15./16. Jh.

Hier befinden sich im schönen Innenhof

ein Brunnen des 17. Jhs., stehen etruskische Sarkophage.<br />

*** Palazzo del Podestà, ein Gebäude des 13. Jhs., das vielfach<br />

umgebaut wurde.<br />

Dort steht auch die<br />

*** Stadtsäule mit den Wahrzeichen Löwe, Palme und Adler.<br />

Östlich steht die Kirche<br />

*** Sant’Angelo. Der schlichte romanisch-lombardische Bau<br />

aus dem 11. Jh. wurde immer wieder umgebaut. An der Mauer<br />

der romanischen Kirche ist der Sarkophag der Galiana (Kopie)<br />

angebracht.<br />

Galiana.<br />

Eine Legende belegt die Rivalität zwischen Rom und <strong>Viterbo</strong>.<br />

Die Viterbesin Galiana soll im 12. Jahrhundert gelebt haben<br />

und von einem Römer zur Frau erwählt worden sein. Sie verweigerte<br />

sich diesem jedoch hartnäckig. Daraufhin war der stolze<br />

Römer so unfreundlich, die Stadt zu belagern. Als ihm sein<br />

Unterfangen jedoch keinen Erfolg beschied, entschloss er sich,<br />

wieder abzuziehen, vorausgesetzt, die von ihm geliebte Galiana<br />

verabschiede ihn von der Höhe der Stadtmauer herab. Die Bedingung<br />

wurde erfüllt. Als Galiana hoch oben auf den Zinnen<br />

stand, holte sie ein Pfeil vom Bogen des heimtückischen Römers<br />

von dort herunter.<br />

*<br />

Wir verlassen die Piazza durch den Bogen zwischen dem Palazzo del Podestà<br />

und dem Palazzo dei Priori. Sollte der Zugang hier möglich sein, so gelangt<br />

man in den ersten Stock des Podestà-Palastes. Dort könnte man das soeben<br />

beschriebene Innenleben bestaunen. Ansonsten kommen wir zur links unterhalb<br />

der Straße erbauten, über die Treppe zu erreichenden Kirche<br />

*** S. Maria della Salute. Die Kirche der Maria der Rettung/des<br />

Heils aus dem 14. Jh. ist ein Zentralbau und besitzt eine<br />

Fassade im Schachbrettmuster aus rotem und weißem Marmor,<br />

darin eingelassen ein gotisches Portal von 1320, auf dem<br />

Weinlaub und Reben die Barmherzigkeit darstellen; außerdem<br />

sieht man u. a. den thronenden Jesus, Maria sowie die Höllenfahrt,<br />

Kreuzigung und Heilige.<br />

Wir gehen aus der Kirche hinaus, links treppauf, auf der „Via Ascenzi“ links,<br />

dann über den Platz, daraufhin vor der Rotunde<br />

*** S. Maria della Peste, der Pestkirche von 1494, jetzt

Wir gehen aus der Kirche hinaus und halten Richtung auf die „Via Maria SS.<br />

Liberatrice“. – Später wandern wir auf der „Piazza S. Faustino“ in die Kirche<br />

*** SS. Faustino e Giovita. Zurückgehend auf das 13. Jahrhundert<br />

wurde die Kirche bis ins 18. Jh. immer wider verändert<br />

und zeigt sich daher im klassizistischen Gewande. Der Turm ist<br />

aus dem 17. Jh.<br />

Das Innere. Links des Hauptaltars befindet sich ein Bild byzantinischer<br />

Schule des 16. Jhs.: Die Jungfrau von Konstantinopel.<br />

Wir gehen aus der Kirche hinaus und auf der Piazza links auf die „Via S.<br />

Faustino“. – Kurz darauf wandern wir links ins Museum in der Burg

*** Rocca Albornoz. Der Komplex ist eine päpstliche Zwingburg<br />

von 1357, die vielfach umgebaut wurde.<br />

Aegidius Albornoz<br />

Um 1310 geboren, 1467 gestorben erreichte es der Spanier zu<br />

den Ersten seiner Zeit zu zählen. Besonders die Städte Latiums<br />

und Umbriens sind mit seinem Namen verbunden. Albornoz<br />

brachte es bis zum kastilischen Erzbischof und königlichen<br />

Kanzler. Als er mit dem König in Konflikt geriet, floh er zum<br />

Hof des Papstes, der zu jener Zeit in Avignon weilen musste.<br />

1350 wurde er dort zum Kardinal erhoben. Der Papst sandte ihn<br />

als Legaten nach Mittelitalien, wo er die dem Klerus abtrünnigen<br />

Städte, die an der Kaisertreue festgehalten hatten oder von<br />

Signori regiert wurden, zurückeroberte. So die Herrschaft wieder<br />

an die in Avignon lebenden Päpste bringend, bereitete er<br />

den Boden für die Rückkunft des Heiligen Vaters nach Rom.<br />

*<br />

*** Museo Nazionale Etrusco. (Mi-Mo 9-19.30 Uhr). Das Archäologische<br />

Museum informiert per Schautafeln und Modellen<br />

über das Leben der Etrusker, es stellt deren gefundene Tonwaren<br />

und Grabbeilagen aus, zeigt den ersten etruskischen Zweiradwagen<br />

sowie Säulen und römische Musen.<br />

Wir gehen aus dem Museum hinaus, nach links, auf der „Piazza di Rocca“ her<br />

zwischen rechts stehendem<br />

*** Brunnen von 1575<br />

und links erbauter<br />

*** Porta Fiorentina<br />

auf die „Via S. Francesco“. – Später wandern wir in die Kirche<br />

*** S. Francesco alla Rocca. Der gotische Bau der Burgkirche<br />

von 1236 mit Veränderungen von 1373, der im Zweiten Weltkrieg<br />

fast völlig zerstört worden war, besitzt ein Portal von<br />

1372 und eine Außenkanzel des 15. Jhs., von der 1426 Bernardino<br />

von Siena predigte.

Das Innere ist einschiffig. Die Holzdecke wird von fünf Spitzbögen<br />

getragen.<br />

Rechter Querhausarm, Rückwand: Grabmal des Pietro di Vico<br />

(+1268) mit Marmorintarsien.<br />

Frontwand: Von Cosmaten geschmücktes Grabmal. mit liegendem<br />

Hadrian V. (+1276).<br />

Die Cosmaten<br />

Cosmaten nannte sich ein Zusammenschluss mehrerer Künstlerfamilien<br />

zwischen 1150 und 1350, die Cosmas als Vornamen

evorzugten. Sie schufen Mosaiken in Anlehnung an die arabischen<br />

Vorbilder Süditaliens.<br />

*<br />

Die Figur des Hadrian schuf Arnolfo di Cambio.<br />

Arnolfo di Cambio<br />

Arnolfo di Cambio, dessen Geburtsdatum um 1245 in Colle di<br />

Val d’Elsa angesetzt ist, gilt als der Hauptmeister der italienischen<br />

Gotik. Zunächst war er in Rom und in Perugia als Bildhauer<br />

tätig, unterhielt gegen Ende seines Lebens Werkstätten in<br />

Rom und Florenz. Die ersten Pläne für den Palazzo Vecchio,<br />

für den Dom und für S. Croce, sämtlich in Florenz, werden ihm<br />

zugeschrieben. Als Schüler von Niccolò Pisano arbeitete er<br />

auch an der Domkanzel in Siena mit. Ähnlich anderen Bildhauern<br />

trat er, wie oben gesehen, auch als Baumeister auf. Arnolfo<br />

starb in Florenz um 1302.<br />

*<br />

Linker Querhausarm: 1. Grabmal Clemens’ IV. (+1268) von<br />

P. Oderisi; davor liegend: Kardinal Pierre Le Gros de Saint-<br />

Gilles; 2. Grabmal für Gerardo Landriano (+1445).<br />

*** Theater, ein Bau von Virgino Vespignani im Stil des Klassizismus,<br />

von 1855,<br />

steht, zu Gunsten der „Via S. Rosa“. – Kurz darauf gelangen wir in die Kirche<br />

*** S. Rosa. Die Wallfahrtskirche ist aus dem 19. Jh., mit einer<br />

Fassade von 1908 und gewaltiger Kuppel aus derselben Zeit.<br />

Rosa.<br />

Rosa, die Franziskanerterziarin, ist die Stadtpatronin <strong>Viterbo</strong>s.<br />

Die Klarissinnen verweigerten die Aufnahme Rosas in ihren<br />

Orden aus wohlbedachten Gründen. Man kann es auch so ausdrücken:<br />

...wegen ihrer Armut verweigerten ihr die Klarissinnen<br />

die Aufnahme. Rosa lebte zwischen 1233 und 1252 und war militante<br />

Papstgängerin, die zum Kampf gegen den waiblinger<br />

Stauferkaiser aus Sizilien, Friedrich II., aufrief. Man kann es<br />

auch so ausdrücken: ...rief in öffentlichen Predigten die Mitbürger<br />

zur Treue zum Papst auf. Mit acht Jahren soll sie schon auf<br />

den Zinnen der Stadt gestanden und den Kaiser geschmäht haben.<br />

Fanatisch ging sie gegen angebliche Häretiker vor.<br />

Irrwitzigerweise wurde sie von den Viterbesen 1249 aus der<br />

Stadt gejagt.<br />

Viel mehr verbrachte sie zu Lebzeiten nicht, vor allem keine<br />

Wunder. Diese stellten sich angeblich erst nach ihrem Tode ein.<br />

Da ihr Körper nicht verweste – man kann es auch so ausdrücken:<br />

...den wollten weder Erd’ noch Himmel –, fanden auch<br />

prompt wundersame Heilungen an ihrem Grabe statt – aber nur<br />

angeblich. So schrieb man vor allem die Ausmerzung der Pest<br />

im Jahre 1643 ihrer Fürbitte zu. Fehlender messbarer Wunder<br />

wegen wurde sie zum Verrecken nicht heilig gesprochen. Das<br />

wohl einzige Wunder stellte sich im 17. Jh. ein. Von nun an<br />

nämlich rechnete sie die Volksseele zur Heiligen – aus Versehen.<br />

Und das ist wirklich ein Wunder.<br />

*<br />

Der Chor. Das Hochaltarbild malte Francesco Modesti, um<br />

1900: Rosa, die Angehörige des Dritten Ordens.<br />

Der Dritte Orden<br />

Nach den Bettelorden kamen im 13. Jh. diese so genannten<br />

Dritten Orden auf. Der erste Orden waren die männlichen<br />

Geistlichen, Mönche, die im Kloster lebten. Der zweite Orden<br />

waren die weiblichen Geistlichen, Nonnen, die in Klöstern lebten.<br />

Der dritte Orden waren die Laien, Tertiäre, die weltlich<br />

oder im Berufsleben tätig wurden und sich bedingungslos den<br />

beiden ersten Orden unterstellten.<br />

*<br />

Linkes Seitenschiff. 2. Kapelle: Polyptychon (vielteiliger Flügel)<br />

von Ballatta, 1441: Muttergottes.<br />

Malerschule von <strong>Viterbo</strong>

Die Malerschule errang in der Zeit des 14. bis 16. Jhs. höchste<br />

Bedeutung. Ihre größten Vertreter waren die zugleich größten<br />

Maler Latiums im 15. Jahrhundert: Lorenzo da <strong>Viterbo</strong> und<br />

Matteo Giovannetti. Aber auch Pastura (Antonia da <strong>Viterbo</strong>)<br />

und Ballatta (Francesco d’Antonio) gehören dazu.<br />

*<br />

3. Kapelle: Muttergottes und Heilige, Gemälde des 19. Jhs.<br />

Rechtes Seitenschiff: 2. Kapelle: Hinter verziertem Gitter im<br />

Schrein: Gebeine der Rosa.<br />

*** S. Giovanni in Zoccoli. Dem romanischen Raum des 12.<br />

Jhs. der Sockel-Johannes-Kirche wurde in der Fassade ein Rosenfenster<br />

mit Evangelistensymbolen und Adlern verliehen.<br />

Im Inneren befindet sich ein Polyptychon (vielflügeliger Altar)<br />

von Ballatta (1441): Muttergottes mit Heiligen.<br />

Wir wandern Richtung haltend über die Piazza und durch den Hausbogen. –<br />

Kurz darauf wandern wir links auf die „Via Niccolo della Tuccia“, halten uns<br />

links durchs Mauertor, gehen in der Unterführung unter der Straße her und ins<br />

*** Museo Civico (Mi-Mo 9-19). Die Exponate werden in den<br />

Räumlichkeiten des aufgelassenen Klosters gezeigt.<br />

, in der Pinakothek Werke von, Vitale da Bologna, Pastura,<br />

Andrea della Robbia u. a. gezeigt sowie eine Pietà von 1524<br />

des Piombo.<br />

Wir gehen aus dem Museum hinaus, nach links und in die Kirche<br />

*** S. Maria della Verità. Die Wahrheitskirche aus dem 14.<br />

Jh. wurde in der Renaissancezeit des 15. Jhs. radikal vergrößert,<br />

im 2. Weltkrieg zerbombt und danach wieder aufgebaut.<br />

Linkes Querhaus: 1. Nährende Maria, 14. Jh.;<br />

2. Fabian, zwischen Sebastian und Rochus, aus dem Umkreis<br />

von Antoniazzo Romano, 15. Jh.; 3. Dreifaltigkeit, aus der<br />

Schule des L. da <strong>Viterbo</strong>, 16. Jh.; 4. Stigmatisation des Franz<br />

von Assisi.<br />

Das Schiff: Linke Wand: Thronende Muttergottes zwischen Johannes<br />

dem Täufer und Dominikus, von 1611.

Rechte Kapelle: Fresken der Zeit vor 1500: 1. Geburt Mariens<br />

(rechte Wand), 2. Darstellung Mariens im Tempel (linke<br />

Wand), 3. Vermählung der Jungfrau Maria, von Lorenzo da<br />

<strong>Viterbo</strong> (linke Wand).<br />

Lorenzo da <strong>Viterbo</strong><br />

Der Stil des Malers, ein Zeitgenosse des Piero della Francesca,<br />

verrät umbrische Einflüsse.<br />

*<br />

*** Casa di Giovanni di Antonio Baciocchi, das Haus des<br />

Barbiers von Papst Paul III., 1540,<br />

und rechts die Nr. 34,<br />

*** Palazzo dei Mazzatosta.<br />

Später wandern wir auf der „Via Saffi“ links. – Später steigen wir treppab und<br />

gelangen ins<br />

*** Museo della Ceramica (Apr.-Sept. Do-So 10-13, 16-19).<br />

Wir gehen aus dem Museum hinaus, steigen treppauf und wandern vor der<br />

*** Casa Poscia, ein mittelalterlicher Palast des 14. Jhs. mit<br />

fein strukturiertem Treppenaufgang,<br />

rechts. – Auf der „Piazza Fontana Grande“ wandern wir Richtung haltend auf<br />

der „Via G. Garibaldi“ weiter.<br />

5 Minuten später wandern wir hinter der Porta Romana rechts.<br />

2 Minuten später wandern wir an der Gabelung links.<br />

3 Minuten später wandern wir zur Stazione Porta Romana in <strong>Viterbo</strong>.

<strong>Viterbo</strong><br />

RK 07<br />

Ende<br />

*

Diese Kirche liegt außerhalb der Stadt im Nordosten!<br />

(*** Madonna della Quercia. Die Wallfahrtskirche der Muttergottes<br />

an der Eiche wurde zwischen 1470 und 1525 als das<br />

vielleicht harmonischste Renaissance-Bauwerk des gesamten<br />

Latium errichtet. Von der einstigen Vorhalle der quaderverblendeten<br />

Fassade von 1509 sind noch vier Säulen und Pilaster<br />

erhalten. Im Dreiecksgiebel bewachen zwei Löwen das an einer<br />

Eiche aufgefundenen Gnadenbild. In den Lünetten der Portale<br />

stehen Majoliken von 1508 des Andrea della Robbia.<br />

Das dreischiffige Innere besitzt eine Kassettendecke der Renaissance,<br />

nach einem Entwurf des Antonio di Sangallo d. J.,<br />

1518; sie zeigt das Wappen des Farnese-Papstes, Paul III.<br />

Im Apsisgewölbe befindet sich ein Rundbild der Madonna della<br />

Quercia von Truffetta (1519). - Die Bilder hinter dem Hochaltar<br />

stammen von Frau Bartolomeo 1543 (Gottvater), Marietto<br />

Albertinelli (Marienkrönung, Himmelfahrt). - Den Hochaltartabernakel<br />

aus Marmor schuf Andrea Bregno 1490. - Das Chorgestühl<br />

mit seinen Intarsien ist von 1514. - Die Orgel stammt<br />

aus barocker Zeit. Vom Kreuzgang schuf Daniele da <strong>Viterbo</strong><br />

das Untergeschoß, wohingegen das Obergeschoß, um 1500, einem<br />

Bramante-Schüler zugeschrieben wird. Der Ort war einst<br />

wundertätige Stätte.<br />

Michel de Montaigne<br />

„Die Kirche ist schön, voll von heiligem Schmuck und unzähligen<br />

Weihegeschenken. Die lateinische Inschrift besagt, dass vor<br />

ungefähr hundert Jahren ein Mann, von Räubern verfolgt und<br />

halbtot, sich zu einer Eiche geflüchtet habe, an der sich dieses<br />

Bild der Madonna befand; er flehte sie an und wurde durch ein<br />

Wunder für die Räuber unsichtbar und entkam so der nahen<br />

Gefahr. An dieses Wunder knüpft sich die besondere Verehrung<br />

der Madonna.“<br />

Carlo Borromeo<br />

So steht es im Führer. Ganz so einfach ist die Sache aber nicht<br />

abgelaufen. Gott sei Dank, können wir Nachgeborenen sagen.<br />

Erbauen wir uns also.<br />

Unglücklicherweise muss dem Kardinal Giovanni Francesco<br />

Gambara mitten in seine in Ausführung stehende Planung ein<br />

seltsamer Heiliger in die Quere kommen: Carlo Borromeo. Jener<br />

bis zur Selbstaufgabe sich für Reformen hingebende<br />

Milanese liest dem Kardinal die Leviten und reibt ihm Vergeudung<br />

unter die Nase. Statt solch unchristlicher Verschwendung<br />

soll Giovanni Francesco doch bitte ein Nonnenkloster bauen.<br />

Auch das noch. Da war nichts zu machen. Der hl. Karl Borromäus,<br />

wie er so schön deutsch geheißen wird und somit wie ein<br />

germanischer Heiliger wirkt, führt eine Spesenkontrolle ein, der<br />

sich der Kardinal zu unterwerfen hat, und prompt ist der Bauherrlichkeit<br />

erst einmal ein Ende gesetzt. Aber gewiefte Katholiken<br />

wären keine gewieften, wenn sie keinen Ausweg fänden.<br />

Und der Schlauesten aller dürfte der Herr im Himmel sein. Der<br />

nämlich nahm den hl. Borromäus aus dem Leben. Das muss den<br />

Bauherrn zu neuer und noch eifrigerer Tätigkeit angeregt haben,<br />

denn im Todesjahr des Heiligen schreibt jemand der zu eben jener<br />

Zeit dort weilt und der es wissen muss:<br />

Michel de Montaigne,<br />

„Vor allem kommt das Wasser frisch aus der Quelle...und zwar<br />

in solchem Überfluss ..., dass es für tausend Wasserkünste<br />

reicht. Neben den tausend Teilen jenes kunstreichen Körpers<br />

erblickt man eine hohe Pyramide, welche in zahlreichen Abwechslungen<br />

das Wasser in die Höhe spritzt...Die Teiche und<br />

die Pyramiden vermag man auf schönen Wegen zu umschreiten,<br />

welche von hübschen, kunstreich in Stein gearbeiteten Geländern<br />

gefasst sind.

Im Westen von San Martino:<br />

Castello di Vignanello<br />

***** Giardino all’italiana. Der Anlage sind zwei Palazzini<br />

mit Loggien, vier Mohren (von Taddeo Landini), eine Fontana<br />

dei Lumini, also ein Brunnen der Lichter, Grotten, die Fontana<br />

dei Giganti, also ein Brunnen von Flusspersonifikationen, ein<br />

Delphinbrunnen und ein Sintflutbrunnen eingeplant.<br />

Liegt nahe <strong>Viterbo</strong>, allerdings außerhalb der Stadt im Osten.<br />

Bagnaia<br />

*** Villa Lante. 1477 begonnen wird der Bau der Villa unter<br />

Kardinal Giovanni Francesco Gambara zwischen 1566 und<br />

1578 von Vignola vollendet. Kardinal Alessandro Montalto<br />

lässt dann zwischen 1585 und 1590 einen weiteren Pavillon und<br />

die Brunnen des Parks anlegen.<br />

RK A07<br />

<strong>Viterbo</strong><br />

Ende<br />

*