Ärzteblatt Juni 2007 - Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern

Ärzteblatt Juni 2007 - Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern

Ärzteblatt Juni 2007 - Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

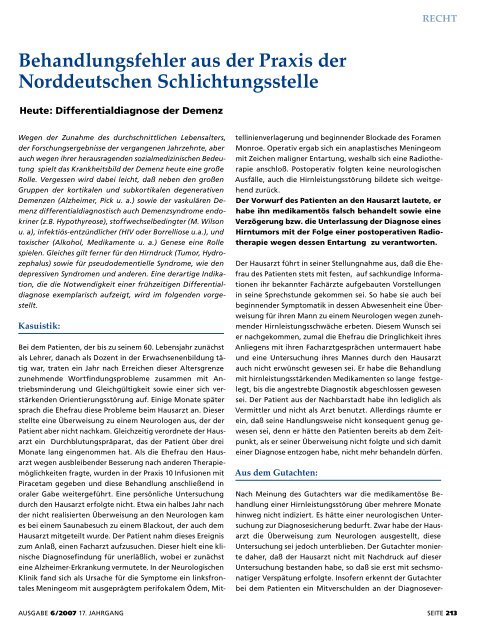

Behandlungsfehler aus der Praxis der<br />

Norddeutschen Schlichtungsstelle<br />

Heute: Differentialdiagnose der Demenz<br />

Wegen der Zunahme des durchschnittlichen Lebensalters,<br />

der Forschungsergebnisse der vergangenen Jahrzehnte, aber<br />

auch wegen ihrer herausragenden sozialmedizinischen Bedeutung<br />

spielt das Krankheitsbild der Demenz heute eine große<br />

Rolle. Vergessen wird dabei leicht, daß neben den großen<br />

Gruppen der kortikalen und subkortikalen degenerativen<br />

Demenzen (Alzheimer, Pick u. a.) sowie der vaskulären Demenz<br />

differentialdiagnostisch auch Demenzsyndrome endokriner<br />

(z.B. Hypothyreose), stoffwechselbedingter (M. Wilson<br />

u. a), infektiös-entzündlicher (HIV oder Borrelliose u.a.), und<br />

toxischer (Alkohol, Medikamente u. a.) Genese eine Rolle<br />

spielen. Gleiches gilt ferner für den Hirndruck (Tumor, Hydrozephalus)<br />

sowie für pseudodementielle Syndrome, wie den<br />

depressiven Syndromen und anderen. Eine derartige Indikation,<br />

die die Notwendigkeit einer frühzeitigen Differentialdiagnose<br />

exemplarisch aufzeigt, wird im folgenden vorgestellt.<br />

Kasuistik:<br />

Bei dem Patienten, der bis zu seinem 60. Lebensjahr zunächst<br />

als Lehrer, danach als Dozent in der Erwachsenenbildung tätig<br />

war, traten ein Jahr nach Erreichen dieser Altersgrenze<br />

zunehmende Wortfindungsprobleme zusammen mit Antriebsminderung<br />

und Gleichgültigkeit sowie einer sich verstärkenden<br />

Orientierungsstörung auf. Einige Monate später<br />

sprach die Ehefrau diese Probleme beim Hausarzt an. Dieser<br />

stellte eine Überweisung zu einem Neurologen aus, der der<br />

Patient aber nicht nachkam. Gleichzeitig verordnete der Hausarzt<br />

ein Durchblutungspräparat, das der Patient über drei<br />

Monate lang eingenommen hat. Als die Ehefrau den Hausarzt<br />

wegen ausbleibender Besserung nach anderen Therapiemöglichkeiten<br />

fragte, wurden in der Praxis 10 Infusionen mit<br />

Piracetam gegeben und diese Behandlung anschließend in<br />

oraler Gabe weitergeführt. Eine persönliche Untersuchung<br />

durch den Hausarzt erfolgte nicht. Etwa ein halbes Jahr nach<br />

der nicht realisierten Überweisung an den Neurologen kam<br />

es bei einem Saunabesuch zu einem Blackout, der auch dem<br />

Hausarzt mitgeteilt wurde. Der Patient nahm dieses Ereignis<br />

zum Anlaß, einen Facharzt aufzusuchen. Dieser hielt eine klinische<br />

Diagnosefindung für unerläßlich, wobei er zunächst<br />

eine Alzheimer-Erkrankung vermutete. In der Neurologischen<br />

Klinik fand sich als Ursache für die Symptome ein linksfrontales<br />

Meningeom mit ausgeprägtem perifokalem Ödem, Mit-<br />

AUSGABE 6 / <strong>2007</strong> 17. JAHRGANG<br />

tellinienverlagerung und beginnender Blockade des Foramen<br />

Monroe. Operativ ergab sich ein anaplastisches Meningeom<br />

mit Zeichen maligner Entartung, weshalb sich eine Radiotherapie<br />

anschloß. Postoperativ folgten keine neurologischen<br />

Ausfälle, auch die Hirnleistungsstörung bildete sich weitgehend<br />

zurück.<br />

Der Vorwurf des Patienten an den Hausarzt lautete, er<br />

habe ihn medikamentös falsch behandelt sowie eine<br />

Verzögerung bzw. die Unterlassung der Diagnose eines<br />

Hirntumors mit der Folge einer postoperativen Radiotherapie<br />

wegen dessen Entartung zu verantworten.<br />

Der Hausarzt führt in seiner Stellungnahme aus, daß die Ehefrau<br />

des Patienten stets mit festen, auf sachkundige Informationen<br />

ihr bekannter Fachärzte aufgebauten Vorstellungen<br />

in seine Sprechstunde gekommen sei. So habe sie auch bei<br />

beginnender Symptomatik in dessen Abwesenheit eine Überweisung<br />

für ihren Mann zu einem Neurologen wegen zunehmender<br />

Hirnleistungsschwäche erbeten. Diesem Wunsch sei<br />

er nachgekommen, zumal die Ehefrau die Dringlichkeit ihres<br />

Anliegens mit ihren Facharztgesprächen untermauert habe<br />

und eine Untersuchung ihres Mannes durch den Hausarzt<br />

auch nicht erwünscht gewesen sei. Er habe die Behandlung<br />

mit hirnleistungsstärkenden Medikamenten so lange festgelegt,<br />

bis die angestrebte Diagnostik abgeschlossen gewesen<br />

sei. Der Patient aus der Nachbarstadt habe ihn lediglich als<br />

Vermittler und nicht als Arzt benutzt. Allerdings räumte er<br />

ein, daß seine Handlungsweise nicht konsequent genug gewesen<br />

sei, denn er hätte den Patienten bereits ab dem Zeitpunkt,<br />

als er seiner Überweisung nicht folgte und sich damit<br />

einer Diagnose entzogen habe, nicht mehr behandeln dürfen.<br />

Aus dem Gutachten:<br />

RECHT<br />

Nach Meinung des Gutachters war die medikamentöse Behandlung<br />

einer Hirnleistungsstörung über mehrere Monate<br />

hinweg nicht indiziert. Es hätte einer neurologischen Untersuchung<br />

zur Diagnosesicherung bedurft. Zwar habe der Hausarzt<br />

die Überweisung zum Neurologen ausgestellt, diese<br />

Untersuchung sei jedoch unterblieben. Der Gutachter monierte<br />

daher, daß der Hausarzt nicht mit Nachdruck auf dieser<br />

Untersuchung bestanden habe, so daß sie erst mit sechsmonatiger<br />

Verspätung erfolgte. Insofern erkennt der Gutachter<br />

bei dem Patienten ein Mitverschulden an der Diagnosever-<br />

SEITE 213