Abschlussbericht des Modellvorhabens - Bayerisches ...

Abschlussbericht des Modellvorhabens - Bayerisches ...

Abschlussbericht des Modellvorhabens - Bayerisches ...

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

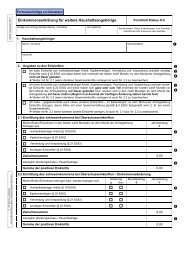

2.9 Welche Finanzierungsaspekte sind zu berücksichtigen?<br />

Typisches Beispiel der Förderung durch<br />

Fehlbedarfsfinanzierung:<br />

Marktplatz 13 in Stadtlauringen vor dem Umbau<br />

nanzierungsaspekte in Beziehung setzt<br />

und daraus einen Fehlbetrag errechnet:<br />

Kosten für die Umsetzung der Maßnahmen,<br />

Finanzierungskosten, geschätzte<br />

Erträge und Bewirtschaftungskosten.<br />

Grundprinzip ist wie bei der Pauschalförderung,<br />

dass der unrentierliche Teil<br />

einer Maßnahme berechnet wird und<br />

der Eigentümer für diesen unrentierlichen<br />

Teil eine Entschädigung erhält,<br />

weil die Investition in ihrer Gesamtheit<br />

im Interesse der Allgemeinheit liegt.<br />

Beide Berechnungsformen gelten unabhängig<br />

davon, wer Eigentümer <strong>des</strong><br />

Gebäu<strong>des</strong> ist.<br />

Förderung von ausgewählten<br />

Fördertatbeständen als Pauschalbeträge<br />

durch kommunale Förderprogramme<br />

Die Gemeinde kann in Erneuerungsgebieten<br />

zur vereinfachten Förderung kleinerer<br />

privater Maßnahmen kommunale<br />

Förderprogramme z. B. zu Fassadeninstandsetzungen<br />

oder Hofbegrünungen<br />

auflegen. Die Gemeinde entscheidet<br />

dabei im Rahmen eines bewilligten<br />

Jahresbudgets über den Mitteleinsatz.<br />

Beispiele für diese Finanzierungsspielart<br />

sind kommunale Fassaden-, Hofflächen-<br />

und Geschäftsflächenprogramme.<br />

Im Hinblick auf die Förderung gilt<br />

es weiterhin zu berücksichtigen, dass<br />

vielfältige Formen der Investitionsvorbereitung<br />

wie z. B. Gutachten, Konzepte<br />

und Pläne unterstützt werden.<br />

Förderung von Eigentumsübergang<br />

In bestimmten Fällen ist der Erwerb<br />

von Gebäuden und Grundstücken<br />

durch die Kommune im Rahmen der<br />

Städtebauförderung förderfähig. Allerdings<br />

wurde dieser Tatbestand in der<br />

Vergangenheit relativ restriktiv behandelt,<br />

weil Erwerb meist einen hohen<br />

Fördermittelverbrauch mit sich bringt.<br />

Wie „Ort schafft Mitte“ zeigt, kann –<br />

gerade in strukturschwachen Räumen<br />

mit niedrigen Immobilienpreisen und<br />

bei andauernden Stillstandssituationen<br />

– vielfach bereits ein begrenzter Mitteleinsatz<br />

für den Ankauf von Gebäuden<br />

und Grundstücken durch die Kommune<br />

den Impuls für einen nachhaltigen Revitalsierungsprozess<br />

darstellen.<br />

Förderung von Neubau<br />

Bei der Förderung von Neubau und<br />

Ersatzneubau wird ein unabweisliches<br />

städtebauliches Interesse zur Sicherung<br />

der Erneuerungsziele voraussetzt.<br />

Grundlage stellt eine Berechnung <strong>des</strong><br />

städtebaulich bedingten Mehraufwands<br />

dar. Im Falle von Wohngebäuden wird<br />

eine Wirtschaftlichkeitsberechnung<br />

gefordert, im Falle von Nicht-Wohngebäuden<br />

ist für die Förderung eine<br />

Genehmigung <strong>des</strong> Bayerischen Staatsministeriums<br />

<strong>des</strong> Innern, für Bau und<br />

Verkehr erforderlich. Im Hinblick auf<br />

Nachnutzungsperspektiven leerstehender<br />

Gebäude in Ortsmitten ist weiterhin<br />

die Regelung zu Gemeinbedarfs- und<br />

Folgeeinrichtungen (§ 148 BauGB) von<br />

Bedeutung: Auch hier werden Modernisierung<br />

und Instandsetzung bevorzugt.<br />

Erfahrungen aus „Ort schafft Mitte“<br />

Grundsätzlich belegen die vielfältigen<br />

Fortschritte in den Modellkommunen,<br />

dass sich der bestehende Förderrahmen<br />

der Städtebauförderung auch im<br />

Modellvorhaben „Ort schafft Mitte“<br />

bewährt hat. Dennoch lassen sich auch<br />

Weiterentwicklungspotenziale herausarbeiten,<br />

die den besonderen strukturellen<br />

Rahmenbedingungen der Mehrzahl<br />

der Modellkommunen geschuldet<br />

sind:<br />

Gerade in Regionen mit ausgeprägter<br />

Nachfrageschwäche auf den Immobilienmärkten<br />

ist die erste Leitfrage, wie<br />

die Rolle der Kommune bei der Aufbereitung<br />

von Brachen und Leerständen<br />

gestärkt werden kann. Zu einer nachhaltigen<br />

Nachnutzung solcher Flächen<br />

28