IDW S 1 idF 2008 - Prof-skopp.de

IDW S 1 idF 2008 - Prof-skopp.de

IDW S 1 idF 2008 - Prof-skopp.de

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

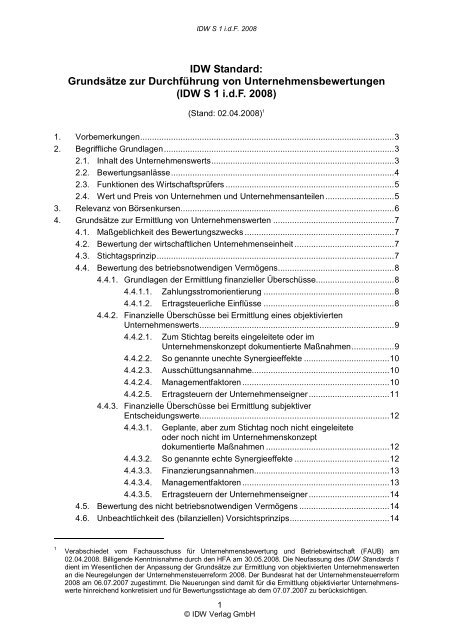

<strong>IDW</strong> S 1 i.d.F. <strong>2008</strong><br />

<strong>IDW</strong> Standard:<br />

Grundsätze zur Durchführung von Unternehmensbewertungen<br />

(<strong>IDW</strong> S 1 i.d.F. <strong>2008</strong>)<br />

(Stand: 02.04.<strong>2008</strong>) 1<br />

1. Vorbemerkungen ........................................................................................................... 3<br />

2. Begriffliche Grundlagen ................................................................................................. 3<br />

2.1. Inhalt <strong>de</strong>s Unternehmenswerts ............................................................................. 3<br />

2.2. Bewertungsanlässe .............................................................................................. 4<br />

2.3. Funktionen <strong>de</strong>s Wirtschaftsprüfers ....................................................................... 5<br />

2.4. Wert und Preis von Unternehmen und Unternehmensanteilen ............................. 5<br />

3. Relevanz von Börsenkursen .......................................................................................... 6<br />

4. Grundsätze zur Ermittlung von Unternehmenswerten ................................................... 7<br />

4.1. Maßgeblichkeit <strong>de</strong>s Bewertungszwecks ............................................................... 7<br />

4.2. Bewertung <strong>de</strong>r wirtschaftlichen Unternehmenseinheit .......................................... 7<br />

4.3. Stichtagsprinzip .................................................................................................... 7<br />

4.4. Bewertung <strong>de</strong>s betriebsnotwendigen Vermögens ................................................. 8<br />

4.4.1. Grundlagen <strong>de</strong>r Ermittlung finanzieller Überschüsse ................................. 8<br />

4.4.1.1. Zahlungsstromorientierung ....................................................... 8<br />

4.4.1.2. Ertragsteuerliche Einflüsse ....................................................... 8<br />

4.4.2. Finanzielle Überschüsse bei Ermittlung eines objektivierten<br />

Unternehmenswerts .................................................................................. 9<br />

4.4.2.1. Zum Stichtag bereits eingeleitete o<strong>de</strong>r im<br />

Unternehmenskonzept dokumentierte Maßnahmen .................. 9<br />

4.4.2.2. So genannte unechte Synergieeffekte .................................... 10<br />

4.4.2.3. Ausschüttungsannahme.......................................................... 10<br />

4.4.2.4. Managementfaktoren .............................................................. 10<br />

4.4.2.5. Ertragsteuern <strong>de</strong>r Unternehmenseigner .................................. 11<br />

4.4.3. Finanzielle Überschüsse bei Ermittlung subjektiver<br />

Entscheidungswerte................................................................................ 12<br />

4.4.3.1. Geplante, aber zum Stichtag noch nicht eingeleitete<br />

o<strong>de</strong>r noch nicht im Unternehmenskonzept<br />

dokumentierte Maßnahmen .................................................... 12<br />

4.4.3.2. So genannte echte Synergieeffekte ........................................ 12<br />

4.4.3.3. Finanzierungsannahmen ......................................................... 13<br />

4.4.3.4. Managementfaktoren .............................................................. 13<br />

4.4.3.5. Ertragsteuern <strong>de</strong>r Unternehmenseigner .................................. 14<br />

4.5. Bewertung <strong>de</strong>s nicht betriebsnotwendigen Vermögens ...................................... 14<br />

4.6. Unbeachtlichkeit <strong>de</strong>s (bilanziellen) Vorsichtsprinzips .......................................... 14<br />

1<br />

Verabschie<strong>de</strong>t vom Fachausschuss für Unternehmensbewertung und Betriebswirtschaft (FAUB) am<br />

02.04.<strong>2008</strong>. Billigen<strong>de</strong> Kenntnisnahme durch <strong>de</strong>n HFA am 30.05.<strong>2008</strong>. Die Neufassung <strong>de</strong>s <strong>IDW</strong> Standards 1<br />

dient im Wesentlichen <strong>de</strong>r Anpassung <strong>de</strong>r Grundsätze zur Ermittlung von objektivierten Unternehmenswerten<br />

an die Neuregelungen <strong>de</strong>r Unternehmensteuerreform <strong>2008</strong>. Der Bun<strong>de</strong>srat hat <strong>de</strong>r Unternehmensteuerreform<br />

<strong>2008</strong> am 06.07.2007 zugestimmt. Die Neuerungen sind damit für die Ermittlung objektivierter Unternehmenswerte<br />

hinreichend konkretisiert und für Bewertungsstichtage ab <strong>de</strong>m 07.07.2007 zu berücksichtigen.<br />

1<br />

© <strong>IDW</strong> Verlag GmbH

<strong>IDW</strong> S 1 i.d.F. <strong>2008</strong><br />

4.7. Nachvollziehbarkeit <strong>de</strong>r Bewertungsansätze ...................................................... 15<br />

5. Prognose <strong>de</strong>r künftigen finanziellen Überschüsse ....................................................... 15<br />

5.1. Informationsbeschaffung .................................................................................... 15<br />

5.2. Vergangenheitsanalyse ...................................................................................... 16<br />

5.3. Planung und Prognose (Phasenmetho<strong>de</strong>) .......................................................... 16<br />

5.4. Plausibilitätsbeurteilung <strong>de</strong>r Planungen .............................................................. 17<br />

5.5. Verwendung verlässlicher Bewertungsunterlagen .............................................. 18<br />

6. Kapitalisierung <strong>de</strong>r künftigen finanziellen Überschüsse ............................................... 18<br />

6.1. Grundlagen ........................................................................................................ 18<br />

6.2. Berücksichtigung <strong>de</strong>s Risikos ............................................................................. 18<br />

6.3. Berücksichtigung persönlicher Ertragsteuern im Kapitalisierungszinssatz .......... 19<br />

6.4. Berücksichtigung wachsen<strong>de</strong>r finanzieller Überschüsse..................................... 20<br />

6.5. Brutto- o<strong>de</strong>r Nettokapitalisierung ........................................................................ 21<br />

7. Bewertungsverfahren .................................................................................................. 21<br />

7.1. Anwendung von Ertragswert- o<strong>de</strong>r DCF-Verfahren ............................................ 21<br />

7.2. Ermittlung <strong>de</strong>s Unternehmenswerts nach <strong>de</strong>m Ertragswertverfahren ................. 22<br />

7.2.1. Grundsätzliches Vorgehen ...................................................................... 22<br />

7.2.2. Ermittlung <strong>de</strong>r Ertragsüberschüsse aus <strong>de</strong>m betriebsnotwendigen<br />

Vermögen ............................................................................................... 22<br />

7.2.2.1. Bereinigung <strong>de</strong>r Vergangenheitserfolgsrechnung.................... 22<br />

7.2.2.2. Planung <strong>de</strong>r Aufwendungen und Erträge ................................ 22<br />

7.2.2.3. Finanzplanung und Zinsprognose ........................................... 23<br />

7.2.3. Ermittlung <strong>de</strong>r Überschüsse aus nicht betriebsnotwendigem<br />

Vermögen ............................................................................................... 23<br />

7.2.4. Ermittlung <strong>de</strong>s Kapitalisierungszinssatzes .............................................. 23<br />

7.2.4.1. Kapitalisierungszinssatz bei <strong>de</strong>r Ermittlung objektivierter<br />

Unternehmenswerte ................................................................ 23<br />

7.2.4.2. Kapitalisierungszinssatz bei <strong>de</strong>r Ermittlung subjektiver<br />

Entscheidungswerte ................................................................ 25<br />

7.3. Ermittlung <strong>de</strong>s Unternehmenswerts nach <strong>de</strong>n DCF-Verfahren ........................... 25<br />

7.3.1. Überblick ............................................................................................... 25<br />

7.3.2. Das Konzept <strong>de</strong>r gewogenen Kapitalkosten (WACC-Ansatz) .................. 26<br />

7.3.2.1. Grundsätzliches Vorgehen ...................................................... 26<br />

7.3.2.2. Bestimmung <strong>de</strong>r künftigen Free Cashflows ............................. 26<br />

7.3.2.3. Ermittlung <strong>de</strong>s Residualwerts .................................................. 27<br />

7.3.2.4. Wert <strong>de</strong>s nicht betriebsnotwendigen Vermögens .................... 27<br />

7.3.2.5. Ermittlung <strong>de</strong>r Kapitalkosten ................................................... 27<br />

7.3.3. Das Konzept <strong>de</strong>s angepassten Barwerts (APV-Ansatz) .......................... 28<br />

7.3.4. Das Konzept <strong>de</strong>r direkten Ermittlung <strong>de</strong>s Werts <strong>de</strong>s Eigenkapitals<br />

(Equity-Ansatz) ....................................................................................... 28<br />

7.3.5. Berücksichtigung <strong>de</strong>r persönlichen Ertragsteuern <strong>de</strong>r<br />

Unternehmenseigner .............................................................................. 28<br />

7.4. Ermittlung von Liquidationswerten ...................................................................... 28<br />

7.5. Anhaltspunkte für Plausibilitätsbeurteilungen ..................................................... 29<br />

7.5.1. Börsenpreis ............................................................................................ 29<br />

7.5.2. Vereinfachte Preisfindungen ................................................................... 29<br />

2<br />

© <strong>IDW</strong> Verlag GmbH

<strong>IDW</strong> S 1 i.d.F. <strong>2008</strong><br />

8. Beson<strong>de</strong>rheiten bei <strong>de</strong>r Unternehmensbewertung ....................................................... 29<br />

8.1. Bewertung wachstumsstarker Unternehmen ...................................................... 29<br />

8.2. Bewertung ertragsschwacher Unternehmen ....................................................... 30<br />

8.2.1. Grundsätzliches ...................................................................................... 30<br />

8.2.2. Unternehmen mit nicht vorrangig finanzieller Zielsetzung ....................... 30<br />

8.3. Bewertung kleiner und mittelgroßer Unternehmen ............................................. 31<br />

8.3.1. Abgrenzung <strong>de</strong>s Bewertungsobjekts ....................................................... 31<br />

8.3.2. Bestimmung <strong>de</strong>s Unternehmerlohns ....................................................... 32<br />

8.3.3. Eingeschränkte Informationsquellen ....................................................... 32<br />

8.3.3.1. Bereinigung <strong>de</strong>r Vergangenheitsergebnisse............................ 32<br />

8.3.3.2. Analyse <strong>de</strong>r Ertragskraft.......................................................... 32<br />

8.3.4. Vereinfachte Preisfindungen ................................................................... 33<br />

8.4. Substanzwert ..................................................................................................... 33<br />

9. Dokumentation und Berichterstattung.......................................................................... 34<br />

9.1. Arbeitspapiere .................................................................................................... 34<br />

9.2. Bewertungsgutachten ......................................................................................... 34<br />

1. Vorbemerkungen<br />

1 Dieser <strong>IDW</strong> Standard legt vor <strong>de</strong>m Hintergrund <strong>de</strong>r in Theorie, Praxis und Rechtsprechung<br />

entwickelten Standpunkte die Grundsätze dar, nach <strong>de</strong>nen Wirtschaftsprüfer<br />

Unternehmen bewerten. Die Ausführungen stellen wesentliche allgemeine<br />

Grundsätze dar. Je<strong>de</strong>r Bewertungsfall verlangt seine eigene fachgerechte Problemlösung.<br />

Insoweit können die Grundsätze nur <strong>de</strong>n Rahmen festlegen, in <strong>de</strong>m die<br />

eigenverantwortliche Lösung im Einzelfall liegen muss.<br />

2 Fälle vertraglicher o<strong>de</strong>r auftragsgemäßer Wertfeststellungen, die sich nach abweichen<strong>de</strong>n<br />

vorgegebenen Regelungen richten, bleiben von diesem <strong>IDW</strong> Standard unberührt.<br />

So können beispielsweise durch <strong>de</strong>n Bewertungsauftrag an<strong>de</strong>re Bewertungsverfahren,<br />

die Berücksichtigung nicht finanzieller Ziele, Beson<strong>de</strong>rheiten <strong>de</strong>s<br />

Prognoseverfahrens o<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re von diesem <strong>IDW</strong> Standard abweichen<strong>de</strong> Vorgaben<br />

umschrieben sein.<br />

3 Dieser <strong>IDW</strong> Standard ersetzt <strong>de</strong>n <strong>IDW</strong> Standard: Grundsätze zur Durchführung von<br />

Unternehmensbewertungen (<strong>IDW</strong> S 1) i.d.F. vom 18.10.2005. 2<br />

2. Begriffliche Grundlagen<br />

2.1. Inhalt <strong>de</strong>s Unternehmenswerts<br />

4 Der Wert eines Unternehmens bestimmt sich unter <strong>de</strong>r Voraussetzung ausschließlich<br />

finanzieller Ziele durch <strong>de</strong>n Barwert <strong>de</strong>r mit <strong>de</strong>m Eigentum an <strong>de</strong>m Unternehmen<br />

verbun<strong>de</strong>nen Nettozuflüsse an die Unternehmenseigner (Nettoeinnahmen als<br />

Saldo von Ausschüttungen bzw. Entnahmen, Kapitalrückzahlungen und Einlagen).<br />

Zur Ermittlung dieses Barwerts wird ein Kapitalisierungszinssatz verwen<strong>de</strong>t, <strong>de</strong>r die<br />

Rendite aus einer zur Investition in das zu bewerten<strong>de</strong> Unternehmen adäquaten<br />

2<br />

WPg 2005, S. 1303, FN-<strong>IDW</strong> 2005, S. 690.<br />

3<br />

© <strong>IDW</strong> Verlag GmbH

<strong>IDW</strong> S 1 i.d.F. <strong>2008</strong><br />

Alternativanlage repräsentiert. Demnach wird <strong>de</strong>r Wert <strong>de</strong>s Unternehmens allein aus<br />

seiner Ertragskraft, d.h. seiner Eigenschaft, finanzielle Überschüsse für die Unternehmenseigner<br />

zu erwirtschaften, abgeleitet.<br />

5 Dieser Wert ergibt sich grundsätzlich aus <strong>de</strong>n finanziellen Überschüssen, die bei<br />

Fortführung <strong>de</strong>s Unternehmens und Veräußerung etwaigen nicht betriebsnotwendigen<br />

Vermögens erwirtschaftet wer<strong>de</strong>n (Zukunftserfolgswert). Nur für <strong>de</strong>n Fall, dass<br />

<strong>de</strong>r Barwert <strong>de</strong>r finanziellen Überschüsse, die sich bei Liquidation <strong>de</strong>s gesamten<br />

Unternehmens ergeben (Liquidationswert), <strong>de</strong>n Fortführungswert übersteigt, kommt<br />

<strong>de</strong>r Liquidationswert als Unternehmenswert in Betracht.<br />

6 Dagegen kommt <strong>de</strong>m Substanzwert bei <strong>de</strong>r Ermittlung <strong>de</strong>s Unternehmenswerts keine<br />

eigenständige Be<strong>de</strong>utung zu.<br />

7 Der Unternehmenswert wird grundsätzlich als Zukunftserfolgswert ermittelt. In <strong>de</strong>r<br />

Unternehmensbewertungspraxis haben sich als gängige Verfahren das Ertragswertverfahren<br />

(vgl. Abschn. 7.2.) und die Discounted Cash Flow-Verfahren<br />

(vgl. Abschn. 7.3.) herausgebil<strong>de</strong>t.<br />

2.2. Bewertungsanlässe<br />

8 Die Anlässe für Unternehmensbewertungen können sich im Zusammenhang mit<br />

unternehmerischen Initiativen, aus Grün<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r externen Rechnungslegung, aus<br />

gesellschaftsrechtlichen o<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren gesetzlichen Vorschriften bzw. vertraglichen<br />

Vereinbarungen o<strong>de</strong>r aus sonstigen Grün<strong>de</strong>n ergeben.<br />

9 Unternehmensbewertungen wer<strong>de</strong>n bei vielfältigen Anlässen unternehmerischer<br />

Initiativen, wie z.B. Kauf o<strong>de</strong>r Verkauf von Unternehmen, Fusionen, Zuführungen<br />

von Eigen- o<strong>de</strong>r Fremdkapital, Sacheinlagen (einschließlich <strong>de</strong>r Übertragung <strong>de</strong>s<br />

ganzen Gesellschaftsvermögens), Börsengang, Management Buy Out o<strong>de</strong>r im<br />

Rahmen von wertorientierten Managementkonzepten vorgenommen.<br />

10 Unternehmen sind ferner ggf. unter Anwendung spezieller Bewertungsstandards 3<br />

regelmäßig für Zwecke <strong>de</strong>r externen Rechnungslegung (z.B. Kaufpreisallokation<br />

und Impairmenttest) und aus steuerrechtlichen Grün<strong>de</strong>n (z.B. konzerninterne Umstrukturierung)<br />

zu bewerten.<br />

11 Bewertungen aufgrund gesellschaftsrechtlicher Regelungen ergeben sich insbeson<strong>de</strong>re<br />

aus <strong>de</strong>n aktienrechtlichen Regelungen zum Abschluss von Unternehmensverträgen<br />

bzw. zur Einglie<strong>de</strong>rung o<strong>de</strong>r zum Squeeze Out (Ermittlung <strong>de</strong>s angemessenen<br />

Ausgleichs, <strong>de</strong>r Abfindung in Aktien sowie <strong>de</strong>r Barabfindung). Darüber hinaus<br />

sieht z.B. das Umwandlungsgesetz die Ermittlung von Barabfindungen sowie von<br />

Umtauschverhältnissen im Zusammenhang mit <strong>de</strong>r Prüfung <strong>de</strong>s Verschmelzungsbzw.<br />

Spaltungsberichts vor.<br />

3<br />

Vgl. <strong>IDW</strong> Stellungnahme zur Rechnungslegung: Anwendung <strong>de</strong>r Grundsätze <strong>de</strong>s <strong>IDW</strong> S 1 bei <strong>de</strong>r Bewertung<br />

von Beteiligungen und sonstigen Unternehmensanteilen für die Zwecke eines han<strong>de</strong>lsrechtlichen Jahresabschlusses<br />

(<strong>IDW</strong> RS HFA 10), WPg 2005, S. 1322, FN-<strong>IDW</strong> 2005, S. 718 sowie <strong>IDW</strong> Stellungnahme zur Rechnungslegung:<br />

Bewertungen bei <strong>de</strong>r Abbildung von Unternehmenserwerben und bei Werthaltigkeitsprüfungen<br />

nach IFRS (<strong>IDW</strong> RS HFA 16), WPg 2005, S. 1415, FN-<strong>IDW</strong> 2005, S. 721.<br />

4<br />

© <strong>IDW</strong> Verlag GmbH

<strong>IDW</strong> S 1 i.d.F. <strong>2008</strong><br />

Bewertungen auf vertraglicher Grundlage erfolgen insbeson<strong>de</strong>re beim Eintritt und<br />

Austritt von Gesellschaftern aus einer Personengesellschaft, bei Erbauseinan<strong>de</strong>rsetzungen<br />

und Erbteilungen sowie bei Abfindungsfällen im Familienrecht. 4<br />

2.3. Funktionen <strong>de</strong>s Wirtschaftsprüfers<br />

12 Bei <strong>de</strong>r Bewertung von Unternehmen kann <strong>de</strong>r Wirtschaftsprüfer in verschie<strong>de</strong>nen<br />

Funktionen tätig wer<strong>de</strong>n:<br />

· Neutraler Gutachter<br />

In <strong>de</strong>r Funktion als neutraler Gutachter wird <strong>de</strong>r Wirtschaftsprüfer als Sachverständiger<br />

tätig, <strong>de</strong>r mit nachvollziehbarer Methodik einen von <strong>de</strong>n individuellen<br />

Wertvorstellungen betroffener Parteien unabhängigen Wert <strong>de</strong>s Unternehmens<br />

– <strong>de</strong>n objektivierten Unternehmenswert – ermittelt.<br />

· Berater<br />

In <strong>de</strong>r Beratungsfunktion ermittelt <strong>de</strong>r Wirtschaftsprüfer einen subjektiven Entscheidungswert,<br />

<strong>de</strong>r z.B. angeben kann, was – unter Berücksichtigung <strong>de</strong>r vorhan<strong>de</strong>nen<br />

individuellen Möglichkeiten und Planungen – ein bestimmter Investor<br />

für ein Unternehmen höchstens anlegen darf (Preisobergrenze) o<strong>de</strong>r ein Verkäufer<br />

min<strong>de</strong>stens verlangen muss (Preisuntergrenze), um seine ökonomische Situation<br />

durch die Transaktion nicht zu verschlechtern.<br />

· Schiedsgutachter/Vermittler<br />

In <strong>de</strong>r Schiedsgutachter-/Vermittlerfunktion wird <strong>de</strong>r Wirtschaftsprüfer tätig, <strong>de</strong>r in<br />

einer Konfliktsituation unter Berücksichtigung <strong>de</strong>r verschie<strong>de</strong>nen subjektiven<br />

Wertvorstellungen <strong>de</strong>r Parteien einen Einigungswert als Schiedsgutachter feststellt<br />

o<strong>de</strong>r als Vermittler vorschlägt.<br />

2.4. Wert und Preis von Unternehmen und Unternehmensanteilen<br />

13 Während sich <strong>de</strong>r Unternehmenswert als Gesamtwert <strong>de</strong>s Unternehmens auf alle<br />

Unternehmenseigner bezieht, entspricht <strong>de</strong>r Wert eines Unternehmensanteils <strong>de</strong>m<br />

jeweiligen Anteil eines Unternehmenseigners am Unternehmen.<br />

Der Wert für einen Unternehmensanteil kann direkt o<strong>de</strong>r indirekt ermittelt wer<strong>de</strong>n.<br />

Bei <strong>de</strong>r direkten Anteilsbewertung wird <strong>de</strong>r Anteilswert direkt aus <strong>de</strong>n Zahlungsströmen<br />

zwischen <strong>de</strong>m Unternehmen und <strong>de</strong>m einzelnen Anteilseigner abgeleitet.<br />

Bei <strong>de</strong>r indirekten Anteilsbewertung wird <strong>de</strong>r Wert <strong>de</strong>s Unternehmensanteils aus<br />

<strong>de</strong>m Gesamtwert <strong>de</strong>s Unternehmens abgeleitet.<br />

Der objektivierte Wert <strong>de</strong>s Unternehmensanteils entspricht <strong>de</strong>m quotalen Wertanteil<br />

am objektivierten Gesamtwert <strong>de</strong>s Unternehmens. Der subjektive Wert eines Unternehmensanteils<br />

beinhaltet die Einschätzung <strong>de</strong>s Werts <strong>de</strong>r Beteiligung an einem<br />

Unternehmen unter Berücksichtigung <strong>de</strong>r individuellen persönlichen Verhältnisse<br />

und Ziele <strong>de</strong>s (jeweiligen) Anteilseigners; Bewertungsparameter sind <strong>de</strong>shalb neben<br />

4<br />

Vgl. <strong>IDW</strong> Stellungnahme HFA 2/1995: Zur Unternehmensbewertung im Familien- und Erbrecht, WPg 1995,<br />

S. 522, FN-<strong>IDW</strong> 1995, S. 309.<br />

5<br />

© <strong>IDW</strong> Verlag GmbH

<strong>IDW</strong> S 1 i.d.F. <strong>2008</strong><br />

<strong>de</strong>r Anteilsquote insbeson<strong>de</strong>re <strong>de</strong>r damit verbun<strong>de</strong>ne Einfluss <strong>de</strong>s Anteilseigners<br />

auf die Unternehmenspolitik sowie erwartete Synergieeffekte.<br />

Der Preis für Unternehmen und Unternehmensanteile bil<strong>de</strong>t sich auf freien Kapitalmärkten<br />

aus Angebot und Nachfrage. Er wird wesentlich von <strong>de</strong>r Nutzenschätzung<br />

(Grenznutzen) <strong>de</strong>r jeweiligen Käufer und Verkäufer bestimmt und kann je nach <strong>de</strong>m<br />

mengenmäßigen Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage sowie <strong>de</strong>n Einflussmöglichkeiten<br />

<strong>de</strong>r Unternehmenseigner auf die Unternehmenspolitik (Alleineigentum,<br />

qualifizierte o<strong>de</strong>r einfache Mehrheit, Sperrminorität o<strong>de</strong>r Streubesitz) mehr o<strong>de</strong>r<br />

weniger stark von <strong>de</strong>m Wert <strong>de</strong>s gesamten Unternehmens o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>m quotalen Anteil<br />

am Unternehmensgesamtwert abweichen.<br />

Tatsächlich gezahlte Preise für Unternehmen und Unternehmensanteile können –<br />

sofern Vergleichbarkeit mit <strong>de</strong>m Bewertungsobjekt und hinreichen<strong>de</strong> Zeitnähe gegeben<br />

sind – zur Beurteilung <strong>de</strong>r Plausibilität von Unternehmenswerten und Anteilswerten<br />

dienen, sie ersetzen aber keine Unternehmensbewertung.<br />

3. Relevanz von Börsenkursen<br />

14 Der nach <strong>de</strong>n in diesem <strong>IDW</strong> Standard dargestellten Grundsätzen ermittelte Unternehmenswert<br />

bzw. Wert von Unternehmensanteilen ist zu unterschei<strong>de</strong>n von Börsenkursen<br />

bzw. einer auf Basis von Börsenkursen ermittelten Börsenkapitalisierung<br />

(Anzahl <strong>de</strong>r Aktien multipliziert mit <strong>de</strong>m Börsenkurs): So beruhen Unternehmensbewertungen<br />

auf <strong>de</strong>tailliert analysierten Daten zum Bewertungsobjekt, insbeson<strong>de</strong>re<br />

<strong>de</strong>r i.d.R. <strong>de</strong>m Kapitalmarkt und einer breiteren Öffentlichkeit nicht zugänglichen<br />

Planungsrechnung und <strong>de</strong>m Unternehmenskonzept.<br />

15 Sofern für Unternehmensanteile Börsenkurse zur Verfügung stehen, sind diese bei<br />

Unternehmensbewertungen zur Plausibilitätsbeurteilung <strong>de</strong>s nach <strong>de</strong>n Grundsätzen<br />

dieses <strong>IDW</strong> Standards ermittelten Unternehmens- o<strong>de</strong>r Anteilswerts heranzuziehen.<br />

Hierbei sind beson<strong>de</strong>re Einflüsse, die sich möglicherweise auf die Börsenpreisbildung<br />

ausgewirkt haben, sorgfältig zu analysieren und darzustellen (z.B. geringer<br />

Anteil börsengehan<strong>de</strong>lter Anteile, beson<strong>de</strong>re Marktsituationen).<br />

Sachlich nicht begründbare wesentliche Abweichungen zwischen <strong>de</strong>m ermittelten<br />

Zukunftserfolgswert und <strong>de</strong>m Börsenkurs sollten zum Anlass genommen wer<strong>de</strong>n,<br />

die <strong>de</strong>r Bewertung zugrun<strong>de</strong> liegen<strong>de</strong>n Ausgangsdaten und Prämissen kritisch zu<br />

überprüfen.<br />

16 Bei einigen speziellen Unternehmensbewertungsanlässen (z.B. Abfindung und Ausgleich<br />

gemäß §§ 304, 305 AktG, § 320b AktG sowie §§ 327a f. AktG) ist <strong>de</strong>r Verkehrswert<br />

von börsennotierten Aktien nach <strong>de</strong>r höchstrichterlichen Rechtsprechung<br />

nicht ohne Rücksicht auf <strong>de</strong>n Börsenkurs zu ermitteln. 5 Grundsätzlich ist das Ertragswertverfahren<br />

auch in diesen Bewertungsanlässen höchstrichterlich anerkannt. Sofern<br />

in diesen Fällen <strong>de</strong>r Ertragswert aber unter <strong>de</strong>m Börsenkurs liegt, ist <strong>de</strong>r Börsenkurs<br />

als Min<strong>de</strong>stgröße heranzuziehen. Dies gilt jedoch nicht, wenn <strong>de</strong>r Börsenkurs –<br />

z.B. bei fehlen<strong>de</strong>r Marktgängigkeit o<strong>de</strong>r Manipulation <strong>de</strong>s Börsenkurses – nicht <strong>de</strong>m<br />

5<br />

Vgl. BVerfG, Beschluss vom 27.04.1999 – 1 BvR 1613/94, DB 1999, S. 1693.<br />

6<br />

© <strong>IDW</strong> Verlag GmbH

<strong>IDW</strong> S 1 i.d.F. <strong>2008</strong><br />

Verkehrswert <strong>de</strong>r Aktien entspricht. 6 Stets ist beim Heranziehen <strong>de</strong>s Börsenkurses<br />

auf einen geeigneten Durchschnittskurs abzustellen.<br />

4. Grundsätze zur Ermittlung von Unternehmenswerten<br />

4.1. Maßgeblichkeit <strong>de</strong>s Bewertungszwecks<br />

17 In Abhängigkeit vom zu ermitteln<strong>de</strong>n Unternehmenswert (objektivierter Unternehmenswert,<br />

subjektiver Entscheidungswert, Einigungswert) ergeben sich<br />

i.d.R. unterschiedliche Annahmen über die Prognose und Diskontierung <strong>de</strong>r künftigen<br />

finanziellen Überschüsse, Art und Umfang einzubeziehen<strong>de</strong>r Synergien sowie<br />

zu persönlichen Verhältnissen <strong>de</strong>r Anteilseigner bzw. <strong>de</strong>ren anlassbezogener Typisierung.<br />

Daher setzt eine sachgerechte Unternehmenswertermittlung voraus, dass<br />

im Rahmen <strong>de</strong>r Auftragserteilung festgelegt wird, in welcher Funktion <strong>de</strong>r Wirtschaftsprüfer<br />

tätig wird, um daraus die <strong>de</strong>m jeweiligen Bewertungszweck entsprechen<strong>de</strong>n<br />

Annahmen und Typisierungen herleiten zu können.<br />

4.2. Bewertung <strong>de</strong>r wirtschaftlichen Unternehmenseinheit<br />

18 Unternehmen sind zweckgerichtete Kombinationen von materiellen und immateriellen<br />

Werten, durch <strong>de</strong>ren Zusammenwirken finanzielle Überschüsse erwirtschaftet<br />

wer<strong>de</strong>n sollen. Der Wert eines Unternehmens wird <strong>de</strong>shalb nicht durch die Werte<br />

<strong>de</strong>r einzelnen Bestandteile <strong>de</strong>s Vermögens und <strong>de</strong>r Schul<strong>de</strong>n bestimmt, son<strong>de</strong>rn<br />

durch das Zusammenwirken aller Werte.<br />

19 Bei <strong>de</strong>r Abgrenzung <strong>de</strong>s Bewertungsobjekts ist die Gesamtheit aller zusammenwirken<strong>de</strong>n<br />

Bereiche eines Unternehmens, wie z.B. Beschaffungs- und Absatzbeziehungen<br />

bzw. -märkte, Forschung und Entwicklung, Organisation, Finanzierung und<br />

Management zu erfassen, da alle Unternehmensbereiche gemeinsam zu <strong>de</strong>n zukünftigen<br />

finanziellen Überschüssen beitragen (Gesamtbewertung). Das Bewertungsobjekt<br />

muss nicht mit <strong>de</strong>r rechtlichen Abgrenzung <strong>de</strong>s Unternehmens i<strong>de</strong>ntisch<br />

sein; zugrun<strong>de</strong> zu legen ist vielmehr das nach wirtschaftlichen Kriterien <strong>de</strong>finierte<br />

Bewertungsobjekt (z.B. Konzern, Betriebsstätte, strategische Geschäftseinheit).<br />

20 Zu <strong>de</strong>n Beson<strong>de</strong>rheiten <strong>de</strong>r Abgrenzung <strong>de</strong>s Bewertungsobjekts bei <strong>de</strong>r Bewertung<br />

von kleinen und mittelgroßen Unternehmen vgl. Abschn. 8.3.1.<br />

21 Bei <strong>de</strong>r Bewertung von Unternehmen ist grundsätzlich zwischen betriebsnotwendigem<br />

Vermögen und nicht betriebsnotwendigem Vermögen zu unterschei<strong>de</strong>n.<br />

4.3. Stichtagsprinzip<br />

22 Unternehmenswerte sind zeitpunktbezogen auf <strong>de</strong>n Bewertungsstichtag zu ermitteln.<br />

23 Die Erwartungen <strong>de</strong>r an <strong>de</strong>r Bewertung interessierten Parteien über die künftigen<br />

finanziellen Überschüsse sowohl <strong>de</strong>s Bewertungsobjekts als auch <strong>de</strong>r bestmögli-<br />

6<br />

Vgl. BGH, Beschluss vom 12.03.2001 – II ZB 15/00, DB 2001, S. 969.<br />

7<br />

© <strong>IDW</strong> Verlag GmbH

<strong>IDW</strong> S 1 i.d.F. <strong>2008</strong><br />

chen Alternativinvestition hängen von <strong>de</strong>m Umfang <strong>de</strong>r im Zeitablauf zufließen<strong>de</strong>n<br />

Informationen ab. Bei Auseinan<strong>de</strong>rfallen <strong>de</strong>s Bewertungsstichtags und <strong>de</strong>s Zeitpunkts<br />

<strong>de</strong>r Durchführung <strong>de</strong>r Bewertung ist daher nur <strong>de</strong>r Informationsstand zu berücksichtigen,<br />

<strong>de</strong>r bei angemessener Sorgfalt zum Bewertungsstichtag hätte erlangt<br />

wer<strong>de</strong>n können. Dies gilt auch für <strong>de</strong>n Informationsstand über die Ertragsteuerbelastung<br />

<strong>de</strong>r finanziellen Überschüsse, d.h. maßgeblich ist das am Bewertungsstichtag<br />

gelten<strong>de</strong> bzw. das mit Wirkung für die Zukunft vom Gesetzgeber beschlossene<br />

Steuerrecht.<br />

4.4. Bewertung <strong>de</strong>s betriebsnotwendigen Vermögens<br />

4.4.1. Grundlagen <strong>de</strong>r Ermittlung finanzieller Überschüsse<br />

4.4.1.1. Zahlungsstromorientierung<br />

24 Die zur Ermittlung <strong>de</strong>s Unternehmenswerts abzuzinsen<strong>de</strong>n Nettoeinnahmen <strong>de</strong>r<br />

Unternehmenseigner ergeben sich vorrangig aufgrund <strong>de</strong>s Anspruchs <strong>de</strong>r Unternehmenseigner<br />

auf Ausschüttung bzw. Entnahme <strong>de</strong>r vom Unternehmen erwirtschafteten<br />

finanziellen Überschüsse abzüglich von zu erbringen<strong>de</strong>n Einlagen <strong>de</strong>r<br />

Eigner. Ferner sind weitere mit <strong>de</strong>m Eigentum am Unternehmen verbun<strong>de</strong>ne Zahlungsstromverän<strong>de</strong>rungen<br />

zu berücksichtigen.<br />

25 Die Nettoeinnahmen <strong>de</strong>r Unternehmenseigner hängen in erster Linie von <strong>de</strong>r Fähigkeit<br />

<strong>de</strong>s Unternehmens ab, finanzielle Überschüsse zu erwirtschaften. Eine Unternehmensbewertung<br />

setzt daher die Prognose <strong>de</strong>r entziehbaren künftigen finanziellen<br />

Überschüsse <strong>de</strong>s Unternehmens voraus. Wertbestimmend sind aber nur diejenigen<br />

finanziellen Überschüsse <strong>de</strong>s Unternehmens, die als Nettoeinnahmen in <strong>de</strong>n<br />

Verfügungsbereich <strong>de</strong>r Eigentümer gelangen (Zuflussprinzip).<br />

26 Zur Ermittlung <strong>de</strong>r Nettoeinnahmen <strong>de</strong>r Unternehmenseigner sind die Thesaurierungen<br />

finanzieller Überschüsse <strong>de</strong>s Unternehmens sowie die Verwendung nicht<br />

ausgeschütteter Beträge zu berücksichtigen. Diese Beträge können zur Investition,<br />

zur Tilgung von Fremdkapital o<strong>de</strong>r zur Rückführung von Eigenkapital verwen<strong>de</strong>t<br />

wer<strong>de</strong>n. Dabei sind die Nebenbedingungen <strong>de</strong>r gesellschaftsrechtlichen Ausschüttungsfähigkeit<br />

und <strong>de</strong>r Finanzierung <strong>de</strong>r Ausschüttungen zu beachten.<br />

27 Eine ordnungsgemäße Unternehmensbewertung setzt aufeinan<strong>de</strong>r abgestimmte<br />

Plan-Bilanzen, Plan-Gewinn- und Verlustrechnungen sowie Finanzplanungen voraus.<br />

Hierbei können ergänzen<strong>de</strong> Rechnungen zur Ermittlung <strong>de</strong>r steuerlichen Bemessungsgrundlagen<br />

notwendig wer<strong>de</strong>n.<br />

4.4.1.2. Ertragsteuerliche Einflüsse<br />

28 Der Wert eines Unternehmens wird durch die Höhe <strong>de</strong>r Nettozuflüsse an <strong>de</strong>n Investor<br />

bestimmt, die er zu seiner freien Verfügung hat. Diese Nettozuflüsse sind unter<br />

Berücksichtigung <strong>de</strong>r inländischen und ausländischen Ertragsteuern <strong>de</strong>s Unternehmens<br />

und grundsätzlich <strong>de</strong>r aufgrund <strong>de</strong>s Eigentums am Unternehmen entstehen<strong>de</strong>n<br />

persönlichen Ertragsteuern <strong>de</strong>r Unternehmenseigner zu ermitteln.<br />

8<br />

© <strong>IDW</strong> Verlag GmbH

<strong>IDW</strong> S 1 i.d.F. <strong>2008</strong><br />

4.4.2. Finanzielle Überschüsse bei Ermittlung eines objektivierten Unternehmenswerts<br />

29 Der objektivierte Unternehmenswert stellt einen intersubjektiv nachprüfbaren Zukunftserfolgswert<br />

aus Sicht <strong>de</strong>r Anteilseigner dar. Dieser ergibt sich bei Fortführung<br />

<strong>de</strong>s Unternehmens auf Basis <strong>de</strong>s bestehen<strong>de</strong>n Unternehmenskonzepts und mit allen<br />

realistischen Zukunftserwartungen im Rahmen <strong>de</strong>r Marktchancen, -risiken und<br />

finanziellen Möglichkeiten <strong>de</strong>s Unternehmens sowie sonstigen Einflussfaktoren.<br />

Wegen <strong>de</strong>r Wertrelevanz <strong>de</strong>r persönlichen Ertragsteuern sind zur Ermittlung <strong>de</strong>s objektivierten<br />

Unternehmenswerts anlassbezogene Typisierungen <strong>de</strong>r steuerlichen<br />

Verhältnisse <strong>de</strong>r Anteilseigner erfor<strong>de</strong>rlich.<br />

30 Häufig ist <strong>de</strong>r Wirtschaftsprüfer als neutraler Gutachter zur Ermittlung eines objektivierten<br />

Unternehmenswerts im Rahmen unternehmerischer Initiativen tätig, bei <strong>de</strong>nen<br />

die Bewertung als objektivierte Informationsgrundlage (z.B. für Kaufpreisverhandlungen,<br />

Fairness Opinions, Kreditwürdigkeitsprüfungen) dient. Im Hinblick auf<br />

das Informationsbedürfnis und die Informationserwartungen <strong>de</strong>r Adressaten <strong>de</strong>r<br />

Bewertung sowie vor <strong>de</strong>m Hintergrund <strong>de</strong>r Internationalisierung <strong>de</strong>r Kapitalmärkte<br />

und <strong>de</strong>r Unternehmenstransaktionen ist in diesen Fällen eine mittelbare Typisierung<br />

<strong>de</strong>r steuerlichen Verhältnisse <strong>de</strong>r Anteilseigner sachgerecht. Hierbei wird die Annahme<br />

getroffen, dass die Nettozuflüsse aus <strong>de</strong>m Bewertungsobjekt und aus <strong>de</strong>r Alternativinvestition<br />

in ein Aktienportfolio auf <strong>de</strong>r Anteilseignerebene einer vergleichbaren<br />

persönlichen Besteuerung unterliegen. Im Bewertungskalkül wird dann auf eine<br />

explizite Berücksichtigung persönlicher Ertragsteuern bei <strong>de</strong>r Ermittlung <strong>de</strong>r finanziellen<br />

Überschüsse und <strong>de</strong>s Kapitalisierungszinssatzes verzichtet.<br />

31 Bei gesellschaftsrechtlichen und vertraglichen Bewertungsanlässen (z.B. Squeeze<br />

Out) wird <strong>de</strong>r objektivierte Unternehmenswert im Einklang mit <strong>de</strong>r langjährigen Bewertungspraxis<br />

und <strong>de</strong>utschen Rechtsprechung aus <strong>de</strong>r Perspektive einer inländischen<br />

unbeschränkt steuerpflichtigen natürlichen Person als Anteilseigner ermittelt.<br />

Bei dieser Typisierung sind <strong>de</strong>mgemäß zur unmittelbaren Berücksichtigung <strong>de</strong>r persönlichen<br />

Ertragsteuern sachgerechte Annahmen zu <strong>de</strong>ren Höhe sowohl bei <strong>de</strong>n finanziellen<br />

Überschüssen als auch beim Kapitalisierungszinssatz zu treffen.<br />

4.4.2.1. Zum Stichtag bereits eingeleitete o<strong>de</strong>r im Unternehmenskonzept dokumentierte<br />

Maßnahmen<br />

32 Die Bewertung eines Unternehmens basiert auf <strong>de</strong>r am Bewertungsstichtag vorhan<strong>de</strong>nen<br />

Ertragskraft. Grundsätzlich beruht die vorhan<strong>de</strong>ne Ertragskraft auf <strong>de</strong>n zum<br />

Bewertungsstichtag vorhan<strong>de</strong>nen Erfolgsfaktoren. Die bewertbare Ertragskraft beinhaltet<br />

die Erfolgschancen, die sich zum Bewertungsstichtag aus bereits eingeleiteten<br />

Maßnahmen o<strong>de</strong>r aus hinreichend konkretisierten Maßnahmen im Rahmen <strong>de</strong>s<br />

bisherigen Unternehmenskonzepts und <strong>de</strong>r Marktgegebenheiten ergeben. Mögliche,<br />

aber noch nicht hinreichend konkretisierte Maßnahmen (z.B. Erweiterungsinvestitionen/Desinvestitionen)<br />

sowie die daraus vermutlich resultieren<strong>de</strong>n finanziellen<br />

Überschüsse sind danach bei <strong>de</strong>r Ermittlung objektivierter Unternehmenswerte<br />

unbeachtlich.<br />

9<br />

© <strong>IDW</strong> Verlag GmbH

<strong>IDW</strong> S 1 i.d.F. <strong>2008</strong><br />

4.4.2.2. So genannte unechte Synergieeffekte<br />

33 Unter Synergieeffekten versteht man die Verän<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r finanziellen Überschüsse,<br />

die durch <strong>de</strong>n wirtschaftlichen Verbund zweier o<strong>de</strong>r mehrerer Unternehmen entstehen<br />

und von <strong>de</strong>r Summe <strong>de</strong>r isoliert entstehen<strong>de</strong>n Überschüsse abweichen.<br />

34 So genannte unechte Synergieeffekte sind dadurch gekennzeichnet, dass sie sich<br />

ohne Durchführung <strong>de</strong>r <strong>de</strong>m Bewertungsanlass zugrun<strong>de</strong> liegen<strong>de</strong>n Maßnahme<br />

realisieren lassen. Im Rahmen <strong>de</strong>r Ermittlung <strong>de</strong>s objektivierten Unternehmenswerts<br />

sind die Überschüsse aus unechten Synergieeffekten zu berücksichtigen; jedoch<br />

nur insoweit, als die Synergie stiften<strong>de</strong>n Maßnahmen bereits eingeleitet o<strong>de</strong>r im Unternehmenskonzept<br />

dokumentiert sind.<br />

4.4.2.3. Ausschüttungsannahme<br />

35 Bei <strong>de</strong>r Ermittlung <strong>de</strong>s objektivierten Unternehmenswerts ist von <strong>de</strong>r Ausschüttung<br />

<strong>de</strong>rjenigen finanziellen Überschüsse auszugehen, die nach Berücksichtigung <strong>de</strong>s<br />

zum Bewertungsstichtag dokumentierten Unternehmenskonzepts und rechtlicher<br />

Restriktionen (z.B. Bilanzgewinn, ausschüttbares Jahresergebnis) zur Ausschüttung<br />

zur Verfügung stehen.<br />

36 Soweit die Planung zwei Phasen unterschei<strong>de</strong>t, ist die Aufteilung <strong>de</strong>r finanziellen<br />

Überschüsse auf Ausschüttungen und Thesaurierungen für die erste Phase <strong>de</strong>r<br />

Planung (Detailplanungsphase) (vgl. Abschn. 5.3.) auf <strong>de</strong>r Basis <strong>de</strong>s individuellen<br />

Unternehmenskonzepts und unter Berücksichtigung <strong>de</strong>r bisherigen und geplanten<br />

Ausschüttungspolitik, <strong>de</strong>r Eigenkapitalausstattung und <strong>de</strong>r steuerlichen Rahmenbedingungen<br />

vorzunehmen. Sofern für die Verwendung thesaurierter Beträge keine<br />

Planungen vorliegen und auch die Investitionsplanung keine konkrete Verwendung<br />

vorsieht, ist eine sachgerechte Prämisse zur Mittelverwendung zu treffen. Unterliegen<br />

die thesaurierungsbedingten Wertzuwächse einer effektiven Veräußerungsgewinnbesteuerung,<br />

so ist dies bei <strong>de</strong>r Bewertung zu berücksichtigen.<br />

37 Im Rahmen <strong>de</strong>r zweiten Phase (vgl. Abschn. 5.3.) wird grundsätzlich angenommen,<br />

dass das Ausschüttungsverhalten <strong>de</strong>s zu bewerten<strong>de</strong>n Unternehmens äquivalent<br />

zum Ausschüttungsverhalten <strong>de</strong>r Alternativanlage ist, sofern nicht Beson<strong>de</strong>rheiten<br />

<strong>de</strong>r Branche, <strong>de</strong>r Kapitalstruktur o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r rechtlichen Rahmenbedingungen zu beachten<br />

sind. Für die thesaurierten Beträge wird die Annahme einer kapitalwertneutralen<br />

Verwendung getroffen.<br />

4.4.2.4. Managementfaktoren<br />

38 Bei <strong>de</strong>r Ermittlung <strong>de</strong>s objektivierten Unternehmenswerts ist die <strong>de</strong>m Unternehmen<br />

innewohnen<strong>de</strong> und übertragbare Ertragskraft zu bewerten. Diese kann auch davon<br />

abhängig sein, ob das bisher für die Unternehmensentwicklung verantwortliche Management<br />

auch in Zukunft für das Unternehmen tätig wird.<br />

39 Das Verbleiben <strong>de</strong>s Managements o<strong>de</strong>r ein gleichwertiger Ersatz wird zur Ermittlung<br />

<strong>de</strong>s objektivierten Unternehmenswerts i.d.R. unterstellt, sodass eine Eliminierung<br />

personenbezogener Einflüsse auf die finanziellen Überschüsse grundsätzlich nicht<br />

notwendig ist.<br />

10<br />

© <strong>IDW</strong> Verlag GmbH

<strong>IDW</strong> S 1 i.d.F. <strong>2008</strong><br />

40 Bei personenbezogenen Unternehmen sind jedoch in <strong>de</strong>r Person <strong>de</strong>s Eigentümers<br />

begrün<strong>de</strong>te positive o<strong>de</strong>r negative Erfolgsbeiträge, die losgelöst vom bisherigen Eigentümer<br />

nicht realisiert wer<strong>de</strong>n können, bei <strong>de</strong>r Prognose künftiger finanzieller<br />

Überschüsse außer Betracht zu lassen. Soweit für die Mitarbeit <strong>de</strong>r Inhaber in <strong>de</strong>r<br />

bisherigen Ergebnisrechnung kein angemessener Unternehmerlohn berücksichtigt<br />

wor<strong>de</strong>n ist, sind die künftigen finanziellen Überschüsse entsprechend zu korrigieren.<br />

Die Höhe <strong>de</strong>s Unternehmerlohns wird nach <strong>de</strong>r Vergütung bestimmt, die eine nichtbeteiligte<br />

Geschäftsführung erhalten wür<strong>de</strong>. Neben <strong>de</strong>m Unternehmerlohn kann<br />

auch fiktiver Lohnaufwand für bislang unentgeltlich tätige Familienangehörige <strong>de</strong>s<br />

Eigentümers zu berücksichtigen sein.<br />

41 Zu <strong>de</strong>n zu eliminieren<strong>de</strong>n Managementfaktoren gehören auch Einflüsse aus einem<br />

Unternehmensverbund o<strong>de</strong>r aus sonstigen Beziehungen personeller o<strong>de</strong>r familiärer<br />

Art zwischen <strong>de</strong>m Management <strong>de</strong>s zu bewerten<strong>de</strong>n Unternehmens und dritten Unternehmen,<br />

die im Rahmen eines Eigentümerwechsels nicht mit übergehen wür<strong>de</strong>n.<br />

42 Steht die bisherige Unternehmensleitung künftig nicht mehr zur Verfügung und ist<br />

eine Unternehmensfortführung ohne die bisherige Unternehmensleitung nicht möglich,<br />

so ist regelmäßig davon auszugehen, dass <strong>de</strong>r Unternehmenswert <strong>de</strong>m Liquidationswert<br />

entspricht. Dies gilt auch, wenn <strong>de</strong>r Ertragswert aufgrund <strong>de</strong>r Berücksichtigung<br />

eines angemessenen Unternehmerlohns <strong>de</strong>n Liquidationswert unterschreitet.<br />

Im Familien- und Erbrecht können dagegen auch personenbezogene,<br />

nicht übertragbare Faktoren bei <strong>de</strong>r Ermittlung <strong>de</strong>s Ertragswerts einzubeziehen<br />

sein 7 .<br />

4.4.2.5. Ertragsteuern <strong>de</strong>r Unternehmenseigner<br />

43 Von <strong>de</strong>r Unternehmensbewertungstheorie und -praxis sowie <strong>de</strong>r Rechtsprechung ist<br />

die Notwendigkeit <strong>de</strong>r Berücksichtigung persönlicher Ertragsteuern allgemein anerkannt<br />

(vgl. Tz. 28 – 31). Daher sind die wertrelevanten steuerlichen Verhältnisse <strong>de</strong>r<br />

Anteilseigner bei <strong>de</strong>r Ermittlung <strong>de</strong>s objektivierten Unternehmenswertes im Bewertungskalkül<br />

sachgerecht zu typisieren.<br />

44 Die künftigen Nettozuflüsse wer<strong>de</strong>n bei unmittelbarer Berücksichtigung <strong>de</strong>r persönlichen<br />

Ertragsteuern um diese gekürzt und mit einem ebenfalls durch die persönlichen<br />

Ertragsteuern beeinflussten Kapitalisierungszinssatz diskontiert. Die praktische<br />

Umsetzung <strong>de</strong>r Berücksichtigung persönlicher Ertragsteuern im Rahmen <strong>de</strong>r objektivierten<br />

Unternehmensbewertung erfor<strong>de</strong>rt daher grundsätzlich Typisierungen hinsichtlich<br />

<strong>de</strong>r Höhe <strong>de</strong>s effektiven persönlichen Steuersatzes <strong>de</strong>s Anteilseigners als<br />

Ausfluss seiner steuerlich relevanten Verhältnisse und Verhaltensweisen. So sind<br />

bei <strong>de</strong>r Bewertung von Kapitalgesellschaften bei differenzierter Effektivbesteuerung<br />

von Divi<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n und Veräußerungsgewinnen zusätzliche Annahmen, z.B. über <strong>de</strong>n<br />

Zeitraum <strong>de</strong>s Haltens <strong>de</strong>r Unternehmensanteile, zu treffen.<br />

45 Bei Unternehmensbewertungen im Rahmen von Unternehmensveräußerungen und<br />

an<strong>de</strong>ren unternehmerischen Initiativen ist eine mittelbare Typisierung (vgl. Tz. 30)<br />

sachgerecht, die davon ausgeht, dass im Bewertungsfall die persönliche Ertrag-<br />

7<br />

Vgl. <strong>IDW</strong> Stellungnahme HFA 2/1995, Abschn. III.4.<br />

11<br />

© <strong>IDW</strong> Verlag GmbH

<strong>IDW</strong> S 1 i.d.F. <strong>2008</strong><br />

steuerbelastung <strong>de</strong>r Nettozuflüsse aus <strong>de</strong>m zu bewerten<strong>de</strong>n Unternehmen <strong>de</strong>r persönlichen<br />

Ertragsteuerbelastung <strong>de</strong>r Alternativinvestition in ein Aktienportfolio entspricht.<br />

Entsprechend dieser Annahme kann in diesen Fällen auf eine unmittelbare<br />

Berücksichtigung persönlicher Steuern bei <strong>de</strong>n finanziellen Überschüssen verzichtet<br />

wer<strong>de</strong>n.<br />

46 Für Unternehmensbewertungen aufgrund gesellschaftsrechtlicher o<strong>de</strong>r vertraglicher<br />

Vorschriften, insbeson<strong>de</strong>re zur Ermittlung eines Abfindungsanspruchs bei Verlust<br />

von Eigentums- und Gesellschafterrechten, z.B. Squeeze Out, sind wegen <strong>de</strong>r Typisierung<br />

einer inländischen unbeschränkt steuerpflichtigen natürlichen Person als<br />

Anteilseigner (vgl. Tz. 31) weitergehen<strong>de</strong> Analysen zu <strong>de</strong>n effektiven Auswirkungen<br />

<strong>de</strong>r persönlichen Steuern auf die künftigen Nettozuflüsse und <strong>de</strong>n Kapitalisierungszinssatz<br />

erfor<strong>de</strong>rlich. Die dabei getroffenen Annahmen sind in <strong>de</strong>r Berichterstattung<br />

zu erläutern.<br />

47 Die Bewertung eines Einzelunternehmens o<strong>de</strong>r einer Personengesellschaft erfor<strong>de</strong>rt<br />

stets eine Berücksichtigung persönlicher Ertragsteuern, wenn – wie im Fall <strong>de</strong>s <strong>de</strong>rzeitigen<br />

Steuersystems – die persönliche Einkommensteuer teilweise o<strong>de</strong>r ganz an<br />

die Stelle <strong>de</strong>r in <strong>de</strong>r Alternativrendite bereits berücksichtigten Unternehmensteuer<br />

tritt.<br />

4.4.3. Finanzielle Überschüsse bei Ermittlung subjektiver Entscheidungswerte<br />

48 Im Rahmen <strong>de</strong>r Ermittlung subjektiver Entscheidungswerte ersetzt <strong>de</strong>r Wirtschaftsprüfer<br />

in <strong>de</strong>r Beratungsfunktion die bei <strong>de</strong>r Ermittlung objektivierter Unternehmenswerte<br />

erfor<strong>de</strong>rlichen Typisierungen durch individuelle auftraggeberbezogene Konzepte<br />

bzw. Annahmen.<br />

4.4.3.1. Geplante, aber zum Stichtag noch nicht eingeleitete o<strong>de</strong>r noch nicht im Unternehmenskonzept<br />

dokumentierte Maßnahmen<br />

49 Bei <strong>de</strong>r Ermittlung eines subjektiven Entscheidungswerts für <strong>de</strong>n potenziellen Erwerber<br />

eines Unternehmens sind auch solche strukturverän<strong>de</strong>rn<strong>de</strong>n Vorhaben sowie<br />

bereits erkannte und realisierbare Möglichkeiten zu berücksichtigen, die (noch)<br />

nicht Bestandteil <strong>de</strong>s zum Bewertungsstichtag dokumentierten Unternehmenskonzepts<br />

sind. Dies können z.B. vom Erwerber beabsichtigte Erweiterungsinvestitionen,<br />

Desinvestitionen, Bereinigungen <strong>de</strong>s Produktprogramms o<strong>de</strong>r Verän<strong>de</strong>rungen <strong>de</strong>r<br />

strategischen Geschäftsfel<strong>de</strong>r sein, <strong>de</strong>ren Auswirkungen auf die künftigen finanziellen<br />

Überschüsse <strong>de</strong>n Grenzpreis eines Erwerbers beeinflussen. Der Barwert <strong>de</strong>r finanziellen<br />

Überschüsse aus <strong>de</strong>r rentabelsten Nutzung <strong>de</strong>s Betriebs, die unter <strong>de</strong>n<br />

voraussichtlichen individuellen Verhältnissen <strong>de</strong>s Erwerbers möglich ist, bestimmt<br />

üblicherweise <strong>de</strong>ssen subjektiven Wert.<br />

4.4.3.2. So genannte echte Synergieeffekte<br />

50 Für die Ermittlung subjektiver Entscheidungswerte potenzieller Käufer ist es unerheblich,<br />

ob zu erwarten<strong>de</strong> Synergieeffekte und die zu ihrer Erschließung erfor<strong>de</strong>rlichen<br />

Maßnahmen bereits eingeleitet sind o<strong>de</strong>r nicht. In <strong>de</strong>n subjektiven Entschei-<br />

12<br />

© <strong>IDW</strong> Verlag GmbH

<strong>IDW</strong> S 1 i.d.F. <strong>2008</strong><br />

dungswert eines Kaufinteressenten sind sowohl unechte als auch echte, sich erst<br />

mit Durchführung <strong>de</strong>r <strong>de</strong>m Bewertungsanlass zugrun<strong>de</strong> liegen<strong>de</strong>n Maßnahme ergeben<strong>de</strong>,<br />

Synergieeffekte in vollem Umfang einzubeziehen.<br />

51 Für <strong>de</strong>n subjektiven Entscheidungswert <strong>de</strong>s Verkäufers bzw. <strong>de</strong>r bisherigen Unternehmenseigner<br />

sind mögliche Synergieeffekte für die Ermittlung <strong>de</strong>r Preisuntergrenze<br />

nur insoweit relevant, als sie ohne die Veräußerung realisierbar sind<br />

(sog. unechte Synergieeffekte) und für <strong>de</strong>n Verkäufer nach <strong>de</strong>r Transaktion wegfallen<br />

wür<strong>de</strong>n.<br />

4.4.3.3. Finanzierungsannahmen<br />

52 Für <strong>de</strong>n Unternehmenseigner o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>n potenziellen Erwerber <strong>de</strong>s Unternehmens<br />

können vom maßgeblichen Unternehmenskonzept zum Bewertungsstichtag abweichen<strong>de</strong><br />

Finanzierungsmöglichkeiten (Kapitalstruktur) <strong>de</strong>s Bewertungsobjekts zu einer<br />

Än<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>s Unternehmenswerts führen.<br />

53 Falls <strong>de</strong>r Eigentümer o<strong>de</strong>r Erwerber beispielsweise Fremdkapital zu günstigeren<br />

Konditionen erhalten kann, als sie <strong>de</strong>n laufen<strong>de</strong>n Krediten zugrun<strong>de</strong> liegen, wird er<br />

soweit wie möglich Altkredite tilgen und zinsgünstigere Neukredite aufnehmen, sodass<br />

sein subjektiver Entscheidungswert gegenüber <strong>de</strong>m objektivierten Wert infolge<br />

geringerer Zinsbelastungen höher ist.<br />

54 Aufgrund einer an<strong>de</strong>ren Risikoeinstellung o<strong>de</strong>r infolge <strong>de</strong>r Einbringung <strong>de</strong>s Zielunternehmens<br />

in einen Unternehmensverbund kann eine verän<strong>de</strong>rte Kapitalstruktur<br />

(Verschuldungsgrad) angestrebt wer<strong>de</strong>n. Neben <strong>de</strong>n nach <strong>de</strong>n subjektiven Finanzierungsannahmen<br />

<strong>de</strong>s Auftraggebers entstehen<strong>de</strong>n Verän<strong>de</strong>rungen <strong>de</strong>r finanziellen<br />

Überschüsse sind auch die Auswirkungen eines verän<strong>de</strong>rten Finanzierungsrisikos<br />

auf <strong>de</strong>n Kapitalisierungszinssatz bei <strong>de</strong>r Ermittlung subjektiver Entscheidungswerte<br />

zu beachten.<br />

55 Ausgehend von <strong>de</strong>r individuell getroffenen Ausschüttungsannahme ist ferner insbeson<strong>de</strong>re<br />

<strong>de</strong>r vom Auftraggeber geplante Umfang <strong>de</strong>r Innenfinanzierung durch Einbehaltung<br />

finanzieller Überschüsse sowie die Kapitalzuführung durch die Eigenkapitalgeber<br />

zu berücksichtigen.<br />

4.4.3.4. Managementfaktoren<br />

56 Aus <strong>de</strong>r Sicht eines Käufers ist allein ausschlaggebend, welche finanziellen Überschüsse<br />

mit <strong>de</strong>r von ihm tatsächlich geplanten Besetzung <strong>de</strong>r Geschäftsführung voraussichtlich<br />

erzielt wer<strong>de</strong>n. Dabei sind soweit wie möglich alle künftigen finanziellen<br />

Auswirkungen, z.B. auch aufgrund <strong>de</strong>r Verän<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r Geschäftsführungsorganisation,<br />

zu berücksichtigen.<br />

57 Der Grenzpreis eines potenziellen Verkäufers berücksichtigt nicht nur die übertragbare<br />

Ertragskraft <strong>de</strong>s Bewertungsobjekts, son<strong>de</strong>rn z.B. auch persönliche Erfolgsfaktoren.<br />

13<br />

© <strong>IDW</strong> Verlag GmbH

<strong>IDW</strong> S 1 i.d.F. <strong>2008</strong><br />

4.4.3.5. Ertragsteuern <strong>de</strong>r Unternehmenseigner<br />

58 Der Bewertung ist die tatsächliche Steuerbelastung <strong>de</strong>r Unternehmenseigner zugrun<strong>de</strong><br />

zu legen, soweit diese bekannt ist. Im Einzelfall kann auch eine Typisierung<br />

<strong>de</strong>r steuerlichen Verhältnisse sachgerecht sein.<br />

4.5. Bewertung <strong>de</strong>s nicht betriebsnotwendigen Vermögens<br />

59 Neben <strong>de</strong>m betriebsnotwendigen Vermögen verfügt ein Unternehmen häufig auch<br />

über nicht betriebsnotwendiges Vermögen. Solche Vermögensteile können frei veräußert<br />

wer<strong>de</strong>n, ohne dass davon die eigentliche Unternehmensaufgabe berührt wird<br />

(funktionales Abgrenzungskriterium).<br />

60 Bei <strong>de</strong>r Bewertung <strong>de</strong>s gesamten Unternehmens zum Zukunftserfolgswert müssen<br />

die nicht betriebsnotwendigen Vermögensgegenstän<strong>de</strong> einschließlich <strong>de</strong>r dazugehörigen<br />

Schul<strong>de</strong>n unter Berücksichtigung ihrer bestmöglichen Verwertung und unter<br />

Berücksichtigung <strong>de</strong>r Verwendung freigesetzter Mittel geson<strong>de</strong>rt bewertet wer<strong>de</strong>n.<br />

Sofern <strong>de</strong>r Liquidationswert dieser Vermögensgegenstän<strong>de</strong> unter Berücksichtigung<br />

<strong>de</strong>r steuerlichen Auswirkungen einer Veräußerung <strong>de</strong>n Barwert ihrer finanziellen<br />

Überschüsse bei Verbleib im Unternehmen übersteigt, stellt nicht die an<strong>de</strong>renfalls<br />

zu unterstellen<strong>de</strong> Fortführung <strong>de</strong>r bisherigen Nutzung, son<strong>de</strong>rn die Liquidation die<br />

vorteilhaftere Verwertung dar. Für die Ermittlung <strong>de</strong>s Gesamtwerts ist dann <strong>de</strong>r Liquidationswert<br />

<strong>de</strong>s nicht betriebsnotwendigen Vermögens <strong>de</strong>m Barwert <strong>de</strong>r finanziellen<br />

Überschüsse <strong>de</strong>s betriebsnotwendigen Vermögens hinzuzufügen.<br />

61 Bei <strong>de</strong>r Bewertung <strong>de</strong>s nicht betriebsnotwendigen Vermögens mit <strong>de</strong>m Liquidationswert<br />

sind die Kosten <strong>de</strong>r Liquidation von <strong>de</strong>n Liquidationserlösen abzusetzen<br />

sowie die steuerlichen Folgen auf Unternehmensebene zu berücksichtigen. Inwieweit<br />

Steuern auf <strong>de</strong>r Eigentümerebene zu berücksichtigen sind, hängt von <strong>de</strong>r beabsichtigten<br />

Verwendung <strong>de</strong>r erzielten Erlöse ab. Soweit nicht mit einer sofortigen<br />

Liquidation zu rechnen ist, muss ein Liquidationskonzept entwickelt, ein angemessener<br />

Liquidationszeitraum angesetzt und <strong>de</strong>r Liquidationserlös abzüglich <strong>de</strong>r Kosten<br />

<strong>de</strong>r Liquidation auf <strong>de</strong>n Bewertungsstichtag abgezinst wer<strong>de</strong>n.<br />

62 Soweit <strong>de</strong>n nicht betriebsnotwendigen Vermögensteilen Schul<strong>de</strong>n zuzurechnen<br />

sind, müssen die aus <strong>de</strong>r Veräußerung <strong>de</strong>r Vermögensteile zu erzielen<strong>de</strong>n Liquidationserlöse<br />

um die bei <strong>de</strong>r Ablösung <strong>de</strong>r zugehörigen Schul<strong>de</strong>n anfallen<strong>de</strong>n Ausgaben<br />

gekürzt wer<strong>de</strong>n.<br />

63 Wird Vermögen, das <strong>de</strong>r Kreditsicherung dient, als nicht betriebsnotwendiges Vermögen<br />

ausgeson<strong>de</strong>rt, ist zu beachten, dass eine Entnahme zur Verän<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r<br />

Finanzierungssituation (z.B. <strong>de</strong>r Finanzierungskonditionen) <strong>de</strong>s Unternehmens führen<br />

kann.<br />

4.6. Unbeachtlichkeit <strong>de</strong>s (bilanziellen) Vorsichtsprinzips<br />

64 In <strong>de</strong>r Funktion als neutraler Gutachter o<strong>de</strong>r als Schiedsgutachter hat <strong>de</strong>r Wirtschaftsprüfer<br />

das Gebot <strong>de</strong>r Unparteilichkeit zu beachten. Das für die han<strong>de</strong>lsrechtliche<br />

Bilanzierung verbindliche Vorsichtsprinzip bringt eine ungleiche Gewichtung<br />

<strong>de</strong>r z.T. gegenläufigen Interessen von Gläubigern (Kapitalerhaltung durch Ausschüt-<br />

14<br />

© <strong>IDW</strong> Verlag GmbH

<strong>IDW</strong> S 1 i.d.F. <strong>2008</strong><br />

tungssperren) und Unternehmenseignern (Ausschüttung erwirtschafteter Gewinne)<br />

zugunsten <strong>de</strong>s Gläubigerschutzes zum Ausdruck und darf <strong>de</strong>shalb nicht berücksichtigt<br />

wer<strong>de</strong>n.<br />

Die ungewisse künftige Entwicklung darf nicht in einer Weise in <strong>de</strong>n ermittelten Unternehmenswert<br />

einfließen, die eine <strong>de</strong>r beteiligten Parteien – das wären bei „vorsichtiger<br />

Schätzung“ <strong>de</strong>r künftigen finanziellen Überschüsse <strong>de</strong>r Verkäufer bzw. die<br />

abzufin<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n Gesellschafter – einseitig benachteiligt.<br />

65 Die Unbeachtlichkeit <strong>de</strong>s (bilanziellen) Vorsichtsprinzips be<strong>de</strong>utet nicht, dass von<br />

einer Risikoneutralität <strong>de</strong>s Investors auszugehen ist (vgl. Abschn. 6.2.).<br />

4.7. Nachvollziehbarkeit <strong>de</strong>r Bewertungsansätze<br />

66 Gutachtlich ermittelte Unternehmenswerte basieren regelmäßig auf einer Vielzahl<br />

von Prämissen, die erheblichen Einfluss auf das Bewertungsergebnis haben. Dem<br />

Grundsatz <strong>de</strong>r Klarheit <strong>de</strong>r Berichterstattung entsprechend hat <strong>de</strong>r Wirtschaftsprüfer<br />

in seinem Bewertungsgutachten <strong>de</strong>utlich zu machen, auf welchen wesentlichen Annahmen<br />

und Typisierungen <strong>de</strong>r von ihm ermittelte Unternehmenswert beruht<br />

(vgl. Abschn. 9.2.).<br />

67 Aus <strong>de</strong>r Berichterstattung muss hervorgehen, ob es sich bei <strong>de</strong>n getroffenen Annahmen<br />

um solche <strong>de</strong>s Gutachters, <strong>de</strong>s Managements <strong>de</strong>s zu bewerten<strong>de</strong>n Unternehmens<br />

o<strong>de</strong>r sachverständiger Dritter han<strong>de</strong>lt.<br />

5. Prognose <strong>de</strong>r künftigen finanziellen Überschüsse<br />

68 Kernproblem einer je<strong>de</strong>n Unternehmensbewertung ist die Prognose <strong>de</strong>r finanziellen<br />

Überschüsse aus <strong>de</strong>m betriebsnotwendigen Vermögen. Sie erfor<strong>de</strong>rt eine umfangreiche<br />

Informationsbeschaffung und darauf aufbauen<strong>de</strong> vergangenheits-, stichtagsund<br />

zukunftsorientierte Unternehmensanalysen, die durch Plausibilitätsüberlegungen<br />

im Hinblick auf ihre Angemessenheit und Wi<strong>de</strong>rspruchsfreiheit zu überprüfen<br />

sind.<br />

5.1. Informationsbeschaffung<br />

69 Die inhaltliche Qualität einer Unternehmensanalyse wird durch Qualität und Umfang<br />

<strong>de</strong>r verfügbaren Informationen bestimmt.<br />

70 Für die Prognose <strong>de</strong>r finanziellen Überschüsse sind grundsätzlich unternehmensund<br />

marktorientierte zukunftsbezogene Informationen erfor<strong>de</strong>rlich. 8 Vergangenheitsund<br />

stichtagsbezogene Informationen sind nur insoweit von Be<strong>de</strong>utung, als sie als<br />

Grundlage für die Schätzung künftiger Entwicklungen o<strong>de</strong>r für die Vornahme von<br />

Plausibilitätsbeurteilungen dienen können.<br />

8<br />

Bei <strong>de</strong>r Informationsbeschaffung kann <strong>de</strong>r vom Arbeitskreis „Unternehmensbewertung“ entwickelte Erhebungsbogen<br />

zur Unternehmensbewertung herangezogen wer<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>r bei <strong>de</strong>r <strong>IDW</strong> Verlag GmbH, Postfach<br />

320580, 40420 Düsseldorf, erhältlich ist.<br />

15<br />

© <strong>IDW</strong> Verlag GmbH

<strong>IDW</strong> S 1 i.d.F. <strong>2008</strong><br />

71 Als unternehmensbezogene Informationen sind vor allem interne Planungsdaten<br />

sowie daraus entwickelte Plan-Bilanzen, Plan-Gewinn- und Verlustrechnungen sowie<br />

Plan-Kapitalflussrechnungen heranzuziehen. Als marktbezogene Daten können<br />

insbeson<strong>de</strong>re Informationen über branchenspezifische Märkte und volkswirtschaftliche<br />

Zusammenhänge verwen<strong>de</strong>t wer<strong>de</strong>n.<br />

5.2. Vergangenheitsanalyse<br />

72 Die Vergangenheitsanalyse bil<strong>de</strong>t <strong>de</strong>n Ausgangspunkt für die Prognose künftiger<br />

Entwicklungen und für die Vornahme von Plausibilitätsüberlegungen.<br />

73 Zur Beurteilung <strong>de</strong>r bisherigen leistungs- und finanzwirtschaftlichen Entwicklungen<br />

<strong>de</strong>s zu bewerten<strong>de</strong>n Unternehmens, sind in aller Regel Gewinn- und Verlustrechnungen,<br />

Kapitalflussrechnungen, Bilanzen und interne Ergebnisrechnungen heranzuziehen.<br />

Um die in <strong>de</strong>r Vergangenheit wirksamen Erfolgsursachen erkennbar zu<br />

machen, sind die Vergangenheitsrechnungen zu bereinigen.<br />

74 Da die bisherige leistungs- und finanzwirtschaftliche Entwicklung <strong>de</strong>s Unternehmens<br />

Resultat <strong>de</strong>r Geschäftstätigkeit in bestimmten Märkten ist, müssen unternehmensbezogene<br />

Informationen über die erwiesene Ertragskraft sowie die Vermögens- und<br />

Finanzverhältnisse vor <strong>de</strong>m Hintergrund <strong>de</strong>r vergangenen Markt- und Umweltentwicklungen<br />

(z.B. politische, gesamtwirtschaftliche und technische Entwicklungen,<br />

Branchenentwicklungen, Entwicklungen <strong>de</strong>r Märkte und <strong>de</strong>r Marktstellung <strong>de</strong>s Unternehmens)<br />

analysiert wer<strong>de</strong>n.<br />

5.3. Planung und Prognose (Phasenmetho<strong>de</strong>)<br />

75 Aufbauend auf <strong>de</strong>r Vergangenheitsanalyse sind die künftigen finanziellen Überschüsse<br />

zu prognostizieren. Hierzu ist eine Analyse <strong>de</strong>r erwarteten leistungs- und<br />

finanzwirtschaftlichen Entwicklungen <strong>de</strong>s Unternehmens unter Berücksichtigung <strong>de</strong>r<br />

erwarteten Markt- und Umweltentwicklungen erfor<strong>de</strong>rlich.<br />

76 Dabei lassen sich für einen gewissen Zeitraum (nähere erste Phase) voraussichtliche<br />

Entwicklungen <strong>de</strong>r finanziellen Überschüsse plausibler beurteilen und sicherer<br />

prognostizieren als für die späteren Jahre. Zwangsläufig ergibt sich damit ein Horizont<br />

für die Zukunftsbetrachtung, jenseits <strong>de</strong>ssen die Quantifizierung <strong>de</strong>r finanziellen<br />

Überschüsse nur noch auf globale Annahmen zu stützen ist. In <strong>de</strong>r Praxis hat es<br />

sich daher als hilfreich erwiesen, die finanziellen Überschüsse in unterschiedlichen<br />

Zukunftsphasen zu planen und zu prognostizieren. Die Phasen können in Abhängigkeit<br />

von Größe, Struktur und Branche <strong>de</strong>s zu bewerten<strong>de</strong>n Unternehmens unterschiedlich<br />

lange Zeiträume umfassen.<br />

77 In <strong>de</strong>n meisten Fällen wird die Planung in zwei Phasen vorgenommen. Für die nähere<br />

erste Phase (Detailplanungsphase), die häufig einen überschaubaren Zeitraum<br />

von drei bis fünf Jahren umfasst, stehen <strong>de</strong>m Wirtschaftsprüfer zumeist hinreichend<br />

<strong>de</strong>taillierte Planungsrechnungen zur Verfügung. In dieser zeitlich näheren Phase<br />

wer<strong>de</strong>n die zahlreichen Einflussgrößen meist einzeln zur Prognose <strong>de</strong>r finanziellen<br />

Überschüsse veranschlagt. Insbeson<strong>de</strong>re längerfristige Investitions- o<strong>de</strong>r Produktlebenszyklen<br />

können eine Verlängerung <strong>de</strong>r Detailplanungsphase notwendig machen.<br />

16<br />

© <strong>IDW</strong> Verlag GmbH

<strong>IDW</strong> S 1 i.d.F. <strong>2008</strong><br />

78 Die Planungsjahre <strong>de</strong>r ferneren zweiten Phase basieren i.d.R. – ausgehend von <strong>de</strong>r<br />

Detailplanung <strong>de</strong>r ersten Phase – auf langfristigen Fortschreibungen von Tren<strong>de</strong>ntwicklungen.<br />

Dabei ist zu untersuchen, ob sich die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage<br />

<strong>de</strong>s zu bewerten<strong>de</strong>n Unternehmens nach <strong>de</strong>r Phase <strong>de</strong>r <strong>de</strong>taillierten Planung<br />

im sog. Gleichgewichts- o<strong>de</strong>r Beharrungszustand befin<strong>de</strong>t o<strong>de</strong>r ob sich die jährlichen<br />

finanziellen Überschüsse zwar noch verän<strong>de</strong>rn, jedoch eine als konstant o<strong>de</strong>r<br />

mit konstanter Rate wachsend angesetzte Größe die sich än<strong>de</strong>rn<strong>de</strong>n finanziellen<br />

Überschüsse (finanzmathematisch) angemessen repräsentiert.<br />

79 Wegen <strong>de</strong>s starken Gewichts <strong>de</strong>r finanziellen Überschüsse in <strong>de</strong>r zweiten Phase<br />

kommt <strong>de</strong>r kritischen Überprüfung <strong>de</strong>r zugrun<strong>de</strong> liegen<strong>de</strong>n Annahmen eine beson<strong>de</strong>re<br />

Be<strong>de</strong>utung zu. Dabei ist insbeson<strong>de</strong>re das Unternehmenskonzept mit <strong>de</strong>n erwarteten<br />

Rahmenbedingungen <strong>de</strong>s Marktes und Wettbewerbs und <strong>de</strong>ren Verän<strong>de</strong>rungen<br />

abzustimmen. Ferner sind Branchenkennzahlen (z.B. Umsatzrenditen) zu<br />

analysieren.<br />

Die Planansätze <strong>de</strong>r ersten Phase sind im Hinblick auf ihre Eignung als Bezugsgröße<br />

für die finanziellen Überschüsse <strong>de</strong>r zweiten Phase zu überprüfen, wobei insbeson<strong>de</strong>re<br />

folgen<strong>de</strong> ausgewählte Sachverhalte zu beachten und ggf. entsprechen<strong>de</strong><br />

Anpassungen vorzunehmen sind: Berücksichtigung wesentlicher und nachhaltiger<br />

Verän<strong>de</strong>rungen auf <strong>de</strong>m Absatz- und Beschaffungsmarkt, Analyse <strong>de</strong>s Produkt- und<br />

Marktpotenzials auf Ausgewogenheit im Produktlebenszyklus, Analyse <strong>de</strong>r Marktund<br />

Wettbewerbspositionierung <strong>de</strong>r Produkte und Leistungen im Hinblick auf noch<br />

nicht berücksichtigte zukünftige Marktchancen sowie Einbeziehung noch nicht berücksichtigter<br />

Kosten für die zukünftige Marktbearbeitung, Normalisierung wesentlicher<br />

Kostenkomponenten, wie z.B. Forschung und Entwicklung und Altersversorgung,<br />

Berücksichtigung nachhaltig wirken<strong>de</strong>r Kostensenkungs- und Restrukturierungsmaßnahmen.<br />

80 Aufgrund <strong>de</strong>r Fülle von Einflussfaktoren kann es sich empfehlen, mehrwertige Planungen,<br />

Szenarien o<strong>de</strong>r Ergebnisbandbreiten zu erstellen, um das Ausmaß <strong>de</strong>r Unsicherheit<br />

<strong>de</strong>r künftigen finanziellen Überschüsse zu ver<strong>de</strong>utlichen und erste Anhaltspunkte<br />

für die Berücksichtigung <strong>de</strong>r Unsicherheit im Rahmen <strong>de</strong>s Bewertungskalküls<br />

(vgl. Abschn. 6.2.) zu gewinnen.<br />

5.4. Plausibilitätsbeurteilung <strong>de</strong>r Planungen<br />

81 Die Prognose <strong>de</strong>r künftigen finanziellen Überschüsse ist auf ihre Plausibilität hin zu<br />

beurteilen.<br />

Die einzelnen Teilplanungen (insbeson<strong>de</strong>re Plan-Bilanzen, Plan-Gewinn- und Verlustrechnungen<br />

und Finanzplanungen) müssen aufeinan<strong>de</strong>r abgestimmt und in sich<br />

plausibel sein. Im Rahmen <strong>de</strong>r Planung <strong>de</strong>r Gewinn- und Verlustrechnungen ist<br />

auch zu beachten, dass die Entwicklungen einzelner Positionen zueinan<strong>de</strong>r im Zeitablauf<br />

nachvollziehbar sind. In <strong>de</strong>r Finanzplanung müssen die getroffenen Finanzierungsprämissen<br />

insbeson<strong>de</strong>re unter Berücksichtigung <strong>de</strong>s jeweiligen Ausschüttungsverhaltens<br />

zutreffend umgesetzt sein.<br />

17<br />

© <strong>IDW</strong> Verlag GmbH

<strong>IDW</strong> S 1 i.d.F. <strong>2008</strong><br />

5.5. Verwendung verlässlicher Bewertungsunterlagen<br />

82 Der Wirtschaftsprüfer hat die Verlässlichkeit und Vollständigkeit <strong>de</strong>r Bewertungsgrundlagen<br />

zu beurteilen.<br />

83 Grundsätzlich sind die (bereinigten) Überschüsse <strong>de</strong>r Vergangenheit unter Verwendung<br />

geprüfter Jahresabschlüsse abzuleiten. Sofern die vorgelegten Jahresabschlüsse<br />

nicht geprüft sind, muss sich <strong>de</strong>r Wirtschaftsprüfer von <strong>de</strong>r Verlässlichkeit<br />

<strong>de</strong>r wesentlichen Basisdaten überzeugen und seine hierzu getroffenen Feststellungen<br />

im Bewertungsgutachten darlegen (vgl. Abschn. 9.2.).<br />

84 Der Wirtschaftsprüfer hat von <strong>de</strong>m Unternehmen eine Vollständigkeitserklärung einzuholen.<br />

9 Diese entbin<strong>de</strong>t jedoch nicht davon, dass sich <strong>de</strong>r Wirtschaftsprüfer selbst<br />

ein Urteil über die Plausibilität <strong>de</strong>r Planungen und Prognosen zu bil<strong>de</strong>n hat.<br />

6. Kapitalisierung <strong>de</strong>r künftigen finanziellen Überschüsse<br />

6.1. Grundlagen<br />

85 Der Unternehmenswert (Zukunftserfolgswert) wird durch Diskontierung <strong>de</strong>r künftigen<br />

finanziellen Überschüsse auf <strong>de</strong>n Bewertungsstichtag ermittelt. In <strong>de</strong>r Mehrzahl <strong>de</strong>r<br />

Bewertungsfälle ist von einer unbegrenzten Lebensdauer <strong>de</strong>s zu bewerten<strong>de</strong>n Unternehmens<br />

auszugehen. In bestimmten Fällen kann es aber auch sachgerecht<br />

sein, eine begrenzte Lebensdauer <strong>de</strong>s zu bewerten<strong>de</strong>n Unternehmens anzunehmen.<br />

86 Bei unbegrenzter Lebensdauer <strong>de</strong>s zu bewerten<strong>de</strong>n Unternehmens entspricht <strong>de</strong>r<br />

Unternehmenswert <strong>de</strong>m Barwert <strong>de</strong>r künftigen finanziellen Überschüsse aus <strong>de</strong>m<br />

betriebsnotwendigen Vermögen zuzüglich <strong>de</strong>s Barwerts <strong>de</strong>r künftigen finanziellen<br />

Überschüsse aus <strong>de</strong>m nicht betriebsnotwendigen Vermögen.<br />

87 Bei begrenzter Lebensdauer <strong>de</strong>s zu bewerten<strong>de</strong>n Unternehmens ist <strong>de</strong>r Unternehmenswert<br />

zu berechnen als Summe aus <strong>de</strong>m Barwert <strong>de</strong>r künftigen finanziellen<br />

Überschüsse aus <strong>de</strong>m betriebsnotwendigen Vermögen (bis zur Aufgabe <strong>de</strong>s Unternehmens),<br />

<strong>de</strong>m Barwert <strong>de</strong>r künftigen finanziellen Überschüsse aus <strong>de</strong>m nicht betriebsnotwendigen<br />

Vermögen (bis zur Aufgabe <strong>de</strong>s Unternehmens) und <strong>de</strong>m Barwert<br />

<strong>de</strong>r künftigen finanziellen Überschüsse, die aus <strong>de</strong>r Aufgabe (z.B. <strong>de</strong>r Liquidation)<br />

<strong>de</strong>s Unternehmens resultieren.<br />

6.2. Berücksichtigung <strong>de</strong>s Risikos<br />

88 Die künftigen finanziellen Überschüsse können aufgrund <strong>de</strong>r Ungewissheit <strong>de</strong>r Zukunft<br />

nicht mit Sicherheit prognostiziert wer<strong>de</strong>n. Ein unternehmerisches Engagement<br />

ist stets mit Risiken und Chancen verbun<strong>de</strong>n. Die Übernahme dieser unternehmerischen<br />

Unsicherheit (<strong>de</strong>s Unternehmerrisikos) lassen sich Marktteilnehmer<br />

durch Risikoprämien abgelten; Theorie und Praxis gehen übereinstimmend davon<br />

9<br />

Das Muster einer Vollständigkeitserklärung zur Unternehmensbewertung ist bei <strong>de</strong>r <strong>IDW</strong> Verlag GmbH, Postfach<br />

320580, 40420 Düsseldorf, erhältlich.<br />

18<br />

© <strong>IDW</strong> Verlag GmbH

<strong>IDW</strong> S 1 i.d.F. <strong>2008</strong><br />

aus, dass die Wirtschaftssubjekte zukünftige Risiken stärker gewichten als zukünftige<br />

Chancen (Risikoaversion).<br />