uni kurier aktuell - Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

uni kurier aktuell - Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

uni kurier aktuell - Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

5<br />

Forschung<br />

Schaltkreise der Immunantwort<br />

Fakultätenübergreifende DFG-Forschergruppe untersucht Funktionen von B-Zellen und Antikörpern<br />

Die durch Antikörper vermittelte (humorale)<br />

Immunantwort dient der Abwehr von Krankheitserregern<br />

wie Bakterien und Viren. Zwar<br />

liegt die Entdeckung des körpereigenen Verteidigungssystems<br />

durch Emil von Behring<br />

und Paul Ehrlich mehr als 100 Jahre zurück,<br />

doch wie der Organismus den Einsatz von<br />

Antikörpern steuert, ist immer noch nicht genau<br />

verstanden. Mit diesem Thema befasst<br />

sich daher die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft<br />

(DFG) neu eingerichtete<br />

Forschergruppe „Regulatoren der humoralen<br />

Immunantwort“.<br />

Alle bis heute erfolgreich durchgeführten<br />

Impfungen basieren auf dem Schutz, der<br />

durch Antikörper vermittelt wird. Die Bildung<br />

der Antikörper nach einer Impfung oder auch<br />

nach einer Infektion wird durch ineinandergreifende<br />

molekulare Schaltkreise kontrolliert<br />

und erfolgt durch komplexe und nur zum Teil<br />

verstandene Wechselwirkungen verschiedener,<br />

hochspezialisierter Zellen des Immunsystems.<br />

Zellen mit Spezialgebiet<br />

Im Zentrum des Geschehens steht die sogenannte<br />

B-Zelle. Während ihrer Reifung im<br />

Knochenmark werden die Gene für Antikörpermoleküle<br />

durch Umlagerung von DNA-<br />

Abschnitten zusammengebaut. Dabei entstehen<br />

Millionen von B-Zellen, die alle einen<br />

anderen Typ von Antikörper produzieren. Dieses<br />

Molekül ist entweder auf einen bestimmten<br />

Krankheitserreger oder auf eine molekulare<br />

Struktur ausgerichtet, die generell einen<br />

Angriff signalisiert. Die reife B-Zelle trägt<br />

ihren Antikörper zuerst auf der Zelloberfläche<br />

und kann damit ein passendes Signal auffangen.<br />

In diesem Fall wird die Zelle aktiviert und<br />

gibt dann lösliche protektive Antikörper in<br />

großen Mengen ins Blut ab. Die Forschergruppe<br />

konzentriert ihre Arbeiten auf diese<br />

komplexen Regulationen während der Reifung<br />

und Aktivierung von B-Zellen.<br />

Angeborene und erworbene Störungen<br />

dieses vielschichtigen Differenzierungsschemas<br />

können einerseits zur Immunschwäche -<br />

das heißt zur besonderen Anfälligkeit gegenüber<br />

Infektionskrankheiten bis hin zu lebensbedrohlichen<br />

Immundefekten - führen. Aber<br />

auch überschießende und fehlgeleitete Immunantworten,<br />

wie zum Beispiel bei Allergien<br />

und Autoimmunerkrankungen, werden durch<br />

Störungen in der Regulation der Immunantwort<br />

verursacht. In autoimmunen Patienten<br />

bildet das Immunsystem oftmals Antikörper<br />

aus, die auf Strukturen des eigenen Körpers<br />

statt auf Pathogene ansprechen.<br />

Die Forschergruppe<br />

legt einen<br />

Fokus ihrer Arbeit auf<br />

die Aufklärung solcher<br />

Fehlentwicklungen. Der<br />

Ansatz liegt hier<br />

zunächst in der Grundlagenforschung,<br />

denn<br />

nur durch ein besseres<br />

Verständnis der an der<br />

Antikörper-vermittelten<br />

Immunabwehr beteiligten<br />

molekularen<br />

Schaltkreise und komplexenZell-Zell-Wechselwirkungen<br />

wird es<br />

möglich sein, neue<br />

Therapieformen zu entwickeln.<br />

Eine effiziente humorale Immunantwort<br />

kann derzeit „im Reagenzglas“ nicht adäquat<br />

nachgestellt werden. Die hohe Komplexität<br />

und die Vielzahl an zellulären und molekularen<br />

Interaktionen zwischen B-Zellen und anderen<br />

Zellen des Immunsystems erfordern<br />

Untersuchungen am lebenden Organismus,<br />

an Gewebeschnitten sowie an Zellen, die aus<br />

geeigneten Tiermodellen durch entsprechende<br />

Zellsortiermethoden isoliert werden.<br />

Ein experimenteller Schwerpunkt der Forschergruppe<br />

ist daher die Verwendung der<br />

Maus als Tiermodell für die humorale Immunantwort.<br />

Die Forschungen der vergangenen<br />

Jahre haben klar gezeigt, dass die Prozesse<br />

der Antikörperbildung in Maus und Mensch in<br />

sehr ähnlicher Weise ablaufen. Die Möglichkeit,<br />

„genetisch maßgeschneiderte“ Mausmodelle<br />

zu verwenden und auch hier in <strong>Erlangen</strong><br />

zu etablieren, wird die Forschergruppe in<br />

besonderer Weise dazu nutzen, vor allem solche<br />

molekularen und zellulären Vorgänge<br />

während der humoralen Immunantwort besser<br />

zu verstehen, die weder in Zellkulturen,<br />

noch am Menschen gezielt untersucht werden<br />

können.<br />

Fünf der acht beteiligten Projektleiter, sowohl<br />

Biologen als auch Mediziner, sind im Nikolaus-Fiebiger-Zentrum<br />

für Molekulare Medizin<br />

angesiedelt. Als Besonderheit kann das<br />

Ausbildungskonzept für die in der Forschergruppe<br />

arbeitenden Doktoranden angesehen<br />

werden. Die strukturierte Doktorandenausbildung<br />

erfolgt zusammen mit dem Graduiertenkolleg<br />

592 „Lymphozyten: Differenzierung,<br />

Aktivierung und Deviation“ und die Doktoranden<br />

der Forschergruppe nehmen an den Ver-<br />

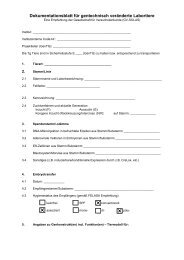

Acht Projektleiter gehören der Forschergruppe an: (v. links) André Gessner, Christian<br />

Berens, Hans-Martin Jäck, Thomas Winkler, Dirk Mielenz, Lars Nitschke,<br />

Reinhard Voll und (nicht im Bild) Falk Nimmerjahn.. Foto: privat<br />

<strong>uni</strong> <strong>kurier</strong> <strong>aktuell</strong> | Nr. 66 | April 2007<br />

anstaltungen und Kursen des Graduiertenkollegs<br />

teil. Dies soll eine im internationalen Vergleich<br />

exzellente Ausbildung des wissenschaftlichen<br />

Nachwuchses gewährleisten.<br />

Prof. Dr. Thomas Winkler<br />

Tel.: 09131/85-29136<br />

twinkler@molmed.<strong>uni</strong>-erlangen.de<br />

Prof. Dr. Hans-Martin Jäck<br />

Tel.: 09131/85-35912<br />

hjaeck@molmed.<strong>uni</strong>-erlangen.de<br />

Neuer Sprecher<br />

Forschungsverbünde haben gewählt<br />

Prof. Dr. Martin Faulstich (TU München),<br />

Sprecher des Bayerischen Forschungsverbunds<br />

Abfallforschung und Reststoffverwertung,<br />

ist zum neuen Sprecher der Arbeitsgemeinschaft<br />

der Bayerischen Forschungsverbünde<br />

(abayfor) gewählt worden. Sein Vorgänger<br />

Prof. Bernd Radig stellte sich nach 14<br />

Jahren im Amt nicht mehr zur Wahl.<br />

Prof. Dr. Manfred Geiger, Lehrstuhl für Fertigungstechnologie<br />

der <strong>Universität</strong> <strong>Erlangen</strong>-<br />

<strong>Nürnberg</strong>, fungiert als stellvertretender Sprecher.<br />

Prof. Dr. Harald Meerkamm (<strong>Erlangen</strong>-<br />

<strong>Nürnberg</strong>), Prof. Dr. Torsten Kühlmann (Bayreuth),<br />

Prof. Dr. Ulrich Bogdahn (Regensburg)<br />

und Prof. Dr. Werner Kießling (Augsburg) repräsentieren<br />

die Themenbereiche Kultur, Leben,<br />

Materie und Information.