Handout - Berufsschule Mode und Gestaltung Zürich

Handout - Berufsschule Mode und Gestaltung Zürich

Handout - Berufsschule Mode und Gestaltung Zürich

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

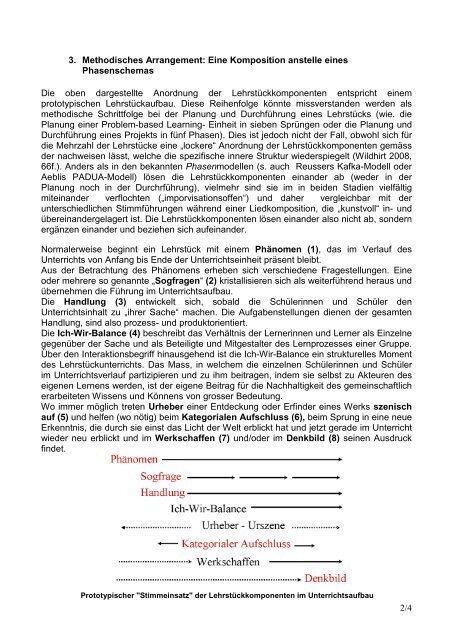

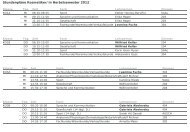

3. Methodisches Arrangement: Eine Komposition anstelle einesPhasenschemasDie oben dargestellte Anordnung der Lehrstückkomponenten entspricht einemprototypischen Lehrstückaufbau. Diese Reihenfolge könnte missverstanden werden alsmethodische Schrittfolge bei der Planung <strong>und</strong> Durchführung eines Lehrstücks (wie. diePlanung einer Problem-based Learning- Einheit in sieben Sprüngen oder die Planung <strong>und</strong>Durchführung eines Projekts in fünf Phasen). Dies ist jedoch nicht der Fall, obwohl sich fürdie Mehrzahl der Lehrstücke eine „lockere“ Anordnung der Lehrstückkomponenten gemässder nachweisen lässt, welche die spezifische innere Struktur wiederspiegelt (Wildhirt 2008,66f.). Anders als in den bekannten Phasenmodellen (s. auch Reussers Kafka-<strong>Mode</strong>ll oderAeblis PADUA-<strong>Mode</strong>ll) lösen die Lehrstückkomponenten einander ab (weder in derPlanung noch in der Durchrführung), vielmehr sind sie im in beiden Stadien vielfältigmiteinander verflochten („imporvisationsoffen“) <strong>und</strong> daher vergleichbar mit derunterschiedlichen Stimmführungen während einer Liedkomposition, die „kunstvoll“ in- <strong>und</strong>übereinandergelagert ist. Die Lehrstückkomponenten lösen einander also nicht ab, sondernergänzen einander <strong>und</strong> beziehen sich aufeinander.Normalerweise beginnt ein Lehrstück mit einem Phänomen (1), das im Verlauf desUnterrichts von Anfang bis Ende der Unterrichtseinheit präsent bleibt.Aus der Betrachtung des Phänomens erheben sich verschiedene Fragestellungen. Eineoder mehrere so genannte „Sogfragen“ (2) kristallisieren sich als weiterführend heraus <strong>und</strong>übernehmen die Führung im Unterrichtsaufbau.Die Handlung (3) entwickelt sich, sobald die Schülerinnen <strong>und</strong> Schüler denUnterrichtsinhalt zu „ihrer Sache“ machen. Die Aufgabenstellungen dienen der gesamtenHandlung, sind also prozess- <strong>und</strong> produktorientiert.Die Ich-Wir-Balance (4) beschreibt das Verhältnis der Lernerinnen <strong>und</strong> Lerner als Einzelnegegenüber der Sache <strong>und</strong> als Beteiligte <strong>und</strong> Mitgestalter des Lernprozesses einer Gruppe.Über den Interaktionsbegriff hinausgehend ist die Ich-Wir-Balance ein strukturelles Momentdes Lehrstückunterrichts. Das Mass, in welchem die einzelnen Schülerinnen <strong>und</strong> Schülerim Unterrichtsverlauf partizipieren <strong>und</strong> zu ihm beitragen, indem sie selbst zu Akteuren deseigenen Lernens werden, ist der eigene Beitrag für die Nachhaltigkeit des gemeinschaftlicherarbeiteten Wissens <strong>und</strong> Könnens von grosser Bedeutung.Wo immer möglich treten Urheber einer Entdeckung oder Erfinder eines Werks szenischauf (5) <strong>und</strong> helfen (wo nötig) beim Kategorialen Aufschluss (6), beim Sprung in eine neueErkenntnis, die durch sie einst das Licht der Welt erblickt hat <strong>und</strong> jetzt gerade im Unterrichtwieder neu erblickt <strong>und</strong> im Werkschaffen (7) <strong>und</strong>/oder im Denkbild (8) seinen Ausdruckfindet.Prototypischer "Stimmeinsatz" der Lehrstückkomponenten im Unterrichtsaufbau2/4