Arbeit in der Crowd

Die Chancen und insbesondere die Gefahren des Erwerbslebens der Crowdworker – syndicom durchleuchtet diese wachsende Branche von Freischaffenden aus gewerkschaftlicher Sicht.

Die Chancen und insbesondere die Gefahren des Erwerbslebens der Crowdworker – syndicom durchleuchtet diese wachsende Branche von Freischaffenden aus gewerkschaftlicher Sicht.

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

syndicom<br />

Nr. 1 Sep–Okt 2017<br />

magaz<strong>in</strong><br />

<strong>Arbeit</strong><br />

<strong>in</strong> <strong>der</strong><br />

<strong>Crowd</strong>

Anzeige<br />

Inhalt<br />

4 Teamporträt<br />

5 Kurz und bündig<br />

6 Die an<strong>der</strong>e Seite<br />

7 Gastautor<br />

8 Dossier: <strong>Crowd</strong>work<strong>in</strong>g<br />

16 <strong>Arbeit</strong>swelt<br />

19 GAV für Velokuriere<br />

22 Politik<br />

24 Recht so!<br />

25 1000 Worte<br />

26 Freizeit<br />

28 Bisch im Bild<br />

30 Aus dem Leben von ...<br />

31 Kreuzworträtsel<br />

32 Interaktiv<br />

Bis zu<br />

10 %<br />

Prämien<br />

sparen<br />

Liebe Leser<strong>in</strong>nen und Leser<br />

Here<strong>in</strong>spaziert! Willkommen zur Erstausgabe<br />

des neuen syndicom-Magaz<strong>in</strong>s. Es ersche<strong>in</strong>t<br />

ab sofort alle zwei Monate und befasst sich<br />

vertieft mit e<strong>in</strong>em Thema, das unsere Gewerkschaft<br />

beson<strong>der</strong>s beschäftigt. In diesem ersten<br />

Heft versuchen wir, <strong>Arbeit</strong>sformen auszuleuchten,<br />

die mit <strong>der</strong> Digitalisierung weiterh<strong>in</strong> an<br />

Gewicht gew<strong>in</strong>nen. Es geht um «<strong>Crowd</strong>work<strong>in</strong>g»<br />

und die sogenannte «Shar<strong>in</strong>g Economy». Die<br />

Freelancer, von denen viele schon lange bei<br />

syndicom organisiert s<strong>in</strong>d, kennen die Tücken<br />

des freien Marktes bestens. Als Gewerkschaft<br />

ist es uns gelungen, vor allem im Medienbereich<br />

anerkannte Regeln durchzusetzen: Es braucht<br />

M<strong>in</strong>destlöhne, Sozialleistungen, Infrastrukturentschädigungen.<br />

syndicom for<strong>der</strong>t auch e<strong>in</strong>e<br />

Zertifizierung <strong>der</strong> Plattformen und klare Regeln<br />

für Auftraggeber, die <strong>Crowd</strong>worker beschäftigen.<br />

Damit die neuen <strong>Arbeit</strong>sformen e<strong>in</strong>e Zukunft<br />

haben und nicht zur Prekarisierung breiter<br />

Bevölkerungsschichten Hand bieten können.<br />

Denn Fortschritt bedeutet nicht <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie<br />

globale Profitmaximierung für e<strong>in</strong>ige wenige,<br />

son<strong>der</strong>n, dass es allen besser geht!<br />

5<br />

8<br />

19<br />

Wir freuen uns über Feedback<br />

N<strong>in</strong>a Scheu<br />

E<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>fache Onl<strong>in</strong>e-Krankenkasse und persönliche Beratung?<br />

Als Mitglied von syndicom bekommen Sie beides<br />

und erst noch günstiger. Jetzt mit nur e<strong>in</strong> paar Klicks wechseln:<br />

kpt.ch/syndicom

4 Teamporträt<br />

GAV-Swisscom-Strategiegruppe<br />

Kurz und<br />

bündig<br />

Aufstand <strong>in</strong> den Redaktionen? \ Risotto statt E<strong>in</strong>heitsbrei <strong>in</strong><br />

Bern \ Poststellenkahlschlag im Parlament \ my.syndicom.ch \<br />

pensionierte.syndicom.ch \ Neu: Leserbriefe im Netz<br />

5<br />

Michelle Geneviève Crapella-Papet (37)<br />

Wohnt <strong>in</strong> Ennetbürgen (NW) und<br />

arbeitet seit 2006 bei Swisscom.<br />

E<strong>in</strong>gestiegen bei <strong>der</strong> KMU-Betreuung <strong>in</strong><br />

<strong>der</strong> Adm<strong>in</strong>istration, bildete sie sich<br />

weiter zum technischen Support und<br />

zur Fachspezialist<strong>in</strong>. Die diplomierte<br />

Mentaltra<strong>in</strong>er<strong>in</strong> ist schon seit jungen<br />

Jahren Mitglied bei syndicom.<br />

Urs Zumbach (53)<br />

Aus Schliern bei Köniz BE, arbeitet seit<br />

1981 <strong>in</strong> den verschiedensten Aufgaben<br />

bei Swisscom <strong>in</strong> Bern. Momentan<br />

treibt er als Solution Designer AllIP die<br />

Umstellung <strong>der</strong> «alten» Telefonnetze<br />

für die Gross- und Grösstkunden voran.<br />

Yannick Loigerot (47)<br />

Stammt aus Galmiz (FR) und ist seit<br />

1987 <strong>in</strong> verschiedenen Funktionen bei<br />

Swisscom tätig, zuerst <strong>in</strong> Genf, dann<br />

<strong>in</strong> Bern und heute <strong>in</strong> Freiburg. Derzeit<br />

ist er als Security Manager für die<br />

late<strong>in</strong>ische Schweiz verantwortlich.<br />

Text: Riccardo Turla<br />

Bild: Jens Friedrich<br />

Wir wussten, was wir<br />

2012 erreicht hatten,<br />

und was wir zurückstellen<br />

mussten.<br />

«Der Startschuss für unsere GAV-<br />

Swisscom-Strategiegruppe erfolgte<br />

gleich nach Abschluss <strong>der</strong> GAV-<br />

Verhandlungen von 2012. Denn<br />

nach den Verhandlungen ist vor den<br />

Verhandlungen. Wir konnten den<br />

Groove des Teams von 2012 mitnehmen.<br />

Wir waren uns bewusst,<br />

was wir im GAV 2013 erreicht hatten,<br />

und was wir zurückstellen mussten.<br />

So war uns von Anfang an klar,<br />

bei welchen Punkten wir Potenzial<br />

für weitere Verbesserungen hatten.<br />

Wir wussten also genau, <strong>in</strong> welche<br />

Richtung wir gehen wollten.<br />

Drei Jahre lang haben wir uns<br />

zwei- bis viermal im Jahr getroffen,<br />

um unsere For<strong>der</strong>ungen zu formulieren<br />

und neue Themen aufzugreifen,<br />

vor allem Themen rund<br />

um die Digitalisierung, wie zum<br />

Beispiel die Entgrenzung <strong>der</strong> <strong>Arbeit</strong>,<br />

die ständige Erreichbarkeit, den<br />

Datenschutz und das <strong>Crowd</strong>work<strong>in</strong>g.<br />

Manche Treffen waren e<strong>in</strong>tägig,<br />

manche waren zweitägig. Dann<br />

trafen wir 2016 <strong>in</strong> <strong>der</strong> Strategiegruppe<br />

die Entscheidung, mit welchen For<strong>der</strong>ungen<br />

und mit welchen Leuten wir<br />

<strong>in</strong> die neuen Verhandlungen steigen<br />

wollen. Die Verhandlungsdelegation<br />

besteht aus rund e<strong>in</strong>em Dutzend<br />

syndicom-Mitglie<strong>der</strong>n und -Mitarbeitenden.<br />

H<strong>in</strong>zu kommt von Gewerkschaftsseite<br />

die transfair- Gruppe,<br />

wobei <strong>der</strong> Lead bei syndicom ist.<br />

Wir haben also 2016 unsere<br />

Vor arbeit abgeschlossen und den<br />

syndicom-Mitglie<strong>der</strong>n die For<strong>der</strong>ungen<br />

präsentiert. Die Firmenkonferenz<br />

Swisscom Group hat uns<br />

dann mit e<strong>in</strong>em umfangreichen<br />

For<strong>der</strong>ungskatalog den Verhandlungsauftrag<br />

erteilt.<br />

Bei genauerer Betrachtung <strong>der</strong><br />

Verhandlungsdelegation sieht man:<br />

Wir s<strong>in</strong>d so aufgestellt, dass wir die<br />

Swisscom als Ganzes repräsentieren.<br />

Wir haben Spezialist<strong>in</strong>nen und<br />

Spezialisten aus allen Bereichen und<br />

allen Landesteilen dr<strong>in</strong> – und decken<br />

so die ganze Palette ab. Wichtig ist,<br />

dass wir uns gegenseitig vertrauen;<br />

es können sich alle e<strong>in</strong>br<strong>in</strong>gen, und<br />

alle wissen, dass sie dazugehören<br />

und ernst genommen werden. Es ist<br />

wirklich e<strong>in</strong> guter Groove <strong>in</strong> diesem<br />

Team. Es ist sehr gut zusammengestellt,<br />

wir haben e<strong>in</strong>e sehr gute<br />

Zusammenarbeit – es rockt!»<br />

Aufstand <strong>in</strong> den Redaktionen?<br />

Nötig wärs!<br />

Nur zwei Tage nach <strong>der</strong> Bekanntgabe<br />

von sechs Kündigungen und <strong>der</strong><br />

Zusammenlegung von «20m<strong>in</strong>utes» und<br />

«LeMat<strong>in</strong>» <strong>in</strong> <strong>der</strong> Romandie verkündete<br />

Tamedia die folgenschwerste Restrukturierung<br />

seit Bestehen des Verlagshauses:<br />

Ab 2018 sollen nur noch zwei<br />

«Kompetenzzentren» alle Zeitungen des<br />

Unternehmens mit identischen Inhalten<br />

beliefern. Man müsse sparen, heisst es,<br />

und gleichzeitig gibt Tamedia haushohe<br />

Gew<strong>in</strong>ne bekannt. Aber auch R<strong>in</strong>gier<br />

verkündete Restrukturierungen und<br />

Entlassungen im «Blick»-Newsroom,<br />

und die NZZ spart sich die Kulturkorrespondenten,<br />

weil Chefredaktor Erich<br />

Gujer glaubt, dass jedeR RedaktorIn<br />

über alles schreiben können sollte.<br />

syndicom steht mit den Redaktionen <strong>in</strong><br />

Kontakt und unterstützt sie — nicht nur<br />

<strong>in</strong> ihrem Protest, son<strong>der</strong>n auch <strong>in</strong> ihrer<br />

Sorge um die publizistische Vielfalt und<br />

den demokratischen Diskurs <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />

Schweiz. (nsc)<br />

Risotto statt E<strong>in</strong>heitsbrei<br />

Schon am 17. August machten die<br />

Redaktionen von «Berner Zeitung» und<br />

«Der Bund» auf die drohende Restrukturierung<br />

aufmerksam. Erstmals <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />

Geschichte <strong>der</strong> Berner Medien taten<br />

sich die konkurrierenden Redaktionen<br />

zusammen und veranstalteten e<strong>in</strong><br />

geme<strong>in</strong>sames «Risotto-Essen gegen<br />

den E<strong>in</strong>heitsbrei». E<strong>in</strong>heitsbrei erwartet<br />

die Leser<strong>in</strong>nen und Leser, sobald<br />

Tamedia die Redaktionen durch die<br />

beiden Kompetenzzentren ersetzt:<br />

identische Inhalte <strong>in</strong> identisch gestalteten<br />

Zeitungen — nur <strong>der</strong>en Namen<br />

werden sich unterscheiden und e<strong>in</strong>ige<br />

lokal e<strong>in</strong>gefärbte Kommentare. (nsc)<br />

Protestwebsite: bernermedien.ch<br />

Parlament parliert über Post<br />

Nach <strong>der</strong> monatelangen Kampagne von<br />

syndicom ist <strong>der</strong> Poststellen-Kahlschlag<br />

jetzt auf Bundesebene angekommen.<br />

Mehr als e<strong>in</strong> Dutzend Vorstösse s<strong>in</strong>d<br />

im Parlament hängig, und alle gehen<br />

<strong>in</strong> die gleiche Richtung: Der Post<br />

müssen engere Leitplanken gesetzt<br />

werden, damit <strong>der</strong> Service public nicht<br />

gefährdet wird. Die Kommissionen<br />

bei<strong>der</strong> Räte und <strong>der</strong> Nationalrat haben<br />

e<strong>in</strong>e entsprechende Motion bereits<br />

befürwortet. Es fehlt nur noch <strong>der</strong><br />

Stän<strong>der</strong>at. Im letzten Moment versucht<br />

Bundespräsident<strong>in</strong> Leuthard, sich <strong>der</strong><br />

Diskussion zu entledigen, <strong>in</strong>dem sie<br />

e<strong>in</strong>e <strong>Arbeit</strong>sgruppe aller Beteiligten<br />

e<strong>in</strong>setzt. Bis Redaktionsschluss ist bei<br />

syndicom aber noch ke<strong>in</strong>e entsprechende<br />

E<strong>in</strong>ladung e<strong>in</strong>gegangen. E<strong>in</strong>e<br />

Diskussion unter Ausschluss des<br />

Personals wäre e<strong>in</strong> Affront und würde<br />

sicher nicht zu Entspannung <strong>der</strong><br />

Situation beitragen. Die Gefahr<br />

besteht, dass Fakten geschaffen<br />

werden, bevor neue Rahmenbed<strong>in</strong>gungen<br />

erarbeitet s<strong>in</strong>d. (dro)<br />

Mitglie<strong>der</strong>daten selbst bearbeiten<br />

auf my.syndicom.ch<br />

Ab sofort ist die neue syndicom-Website<br />

onl<strong>in</strong>e. Sie ist jetzt besser lesbar<br />

auf Smartphones und Tablets, vor allem<br />

aber richtet sie sich stärker nach den<br />

Bedürfnissen <strong>der</strong> Gewerkschaftsmitglie<strong>der</strong>.<br />

Neu ist auch <strong>der</strong> Mitglie<strong>der</strong>bereich<br />

my.syndicom.ch. Hier können<br />

syndicom-Mitglie<strong>der</strong> ihre Daten<br />

e<strong>in</strong> sehen und, z. B. bei e<strong>in</strong>em Adresso<strong>der</strong><br />

Stellenwechsel, selbst korrigieren.<br />

Wer Kurse besucht o<strong>der</strong> Dienstleistungen<br />

<strong>in</strong> Anspruch genommen hat,<br />

f<strong>in</strong>det hier e<strong>in</strong>en Überblick. Also:<br />

Mitglie<strong>der</strong>nummer bereitlegen und auf<br />

my.syndicom.ch Log<strong>in</strong> anfor<strong>der</strong>n. (nsc)<br />

pensionierte.syndicom.ch<br />

Für unsere pensionierten Mitglie<strong>der</strong><br />

haben wir auf unserer Website den<br />

Bereich pensionierte.syndicom.ch<br />

e<strong>in</strong>gerichtet. Hier f<strong>in</strong>den sich <strong>in</strong>teressante<br />

Artikel sowie Veranstaltungsh<strong>in</strong>weise<br />

und E<strong>in</strong>ladungen o<strong>der</strong> Berichte<br />

vergangener Ausflüge und Versammlungen.<br />

Bitte schickt uns eure Beiträge<br />

an redaktion@syndicom.ch. (nsc)<br />

Leserbriefe im Netz<br />

Auch die Zuschriften unserer Leser<strong>in</strong>nen<br />

und Leser werden ab sofort auf<br />

unserer Internetseite publiziert. Wir<br />

behalten uns aber Kürzungen vor. Und<br />

nach wie vor gilt: Anonyme Zuschriften<br />

werden nicht veröffentlicht. (nsc)<br />

Agenda<br />

September<br />

22.<br />

Mit syndicom <strong>in</strong> die «Arena»:<br />

Mitglie<strong>der</strong>besuch bei SRF<br />

23. bis 24.<br />

syndicom-Jugendkonferenz<br />

Jugendherberge Solothurn<br />

Oktober<br />

3. / 12. / 17.<br />

Buchtreff <strong>in</strong> Bern, Hotel National, 19 Uhr<br />

12. <strong>in</strong> Zürich, Rest. Cooperativo, 19 Uhr<br />

17. <strong>in</strong> Basel, Restaurant P<strong>in</strong>ar, 19 Uhr<br />

Treffpunkt für BuchhändlerInnen<br />

9.<br />

... und wer spricht vom<br />

Journalismus?<br />

Was den Journalismus wirklich bedroht.<br />

Podium mit Nick Lüthi (Mo<strong>der</strong>ator,<br />

Medienwoche), Claudia Blumer<br />

(Tages-Anzeiger), Franz Fischl<strong>in</strong> (SRF)<br />

18 Uhr, Zentrum Karl <strong>der</strong> Grosse, Zürich<br />

21.<br />

Reporterforum Schweiz<br />

9 bis 19 Uhr, Volkshaus Zürich<br />

Infos: reporter-forum.ch<br />

28.<br />

Alles rund ums Geld: Erfolgreich Löhne<br />

und Honorare verhandeln. Kurs <strong>in</strong> Bern.<br />

Infos und Anmeldung:<br />

philippe.wenger@syndicom.ch<br />

November<br />

4. und 18.<br />

Vom Selbstverständnis zur Durchsetzung<br />

— Kommunikation für Frauen.<br />

Weiterbildung. Hotel Ador, Bern<br />

20.<br />

syndicom-Kongress <strong>in</strong> Basel<br />

Der Kongress stellt die Weichen für<br />

die Gewerkschaftspolitik 2018–2021<br />

26.<br />

Berner Medientag<br />

Infos: bernermedientag.ch<br />

syndicom.ch/agenda

6 Die an<strong>der</strong>e<br />

Seite<br />

1<br />

Wor<strong>in</strong> seht ihr die Vorteile<br />

e<strong>in</strong>es Gesamtarbeitsvertrags?<br />

Gut wäre die Allgeme<strong>in</strong>verb<strong>in</strong>dlichkeit.<br />

O<strong>der</strong> zum<strong>in</strong>dest mehr Druck auf<br />

Firmen, die sich Vorteile verschaffen,<br />

<strong>in</strong>dem sie gesetzlichen Graubereiche<br />

bei den <strong>Arbeit</strong>sbed<strong>in</strong>gungen ihres<br />

Personals nutzen. Der GAV ist e<strong>in</strong> Teil<br />

des grossen Ganzen, das sich aus<br />

Politik, Gesetz, Marktentwicklung<br />

usw. zusammensetzt. Zusammen mit<br />

branchenübergreifenden Massnahmen<br />

<strong>in</strong> all diesen Bereichen kann<br />

e<strong>in</strong> GAV zu e<strong>in</strong>em fairen Wettbewerb<br />

beitragen.<br />

4<br />

Wie bewertet ihr das Lohnniveau<br />

<strong>in</strong> <strong>der</strong> Branche?<br />

Die Anfor<strong>der</strong>ungen an Fahrradkuriere<br />

s<strong>in</strong>d sehr unterschiedlich und<br />

damit auch die Löhne. Beim Lieferdienst<br />

für Restaurants stehen wir oft<br />

<strong>in</strong> Konkurrenz zu Pizzakurieren. Der<br />

Druck ist dort stark, mir s<strong>in</strong>d Firmen<br />

bekannt, die Stundenlöhne unter<br />

20 Franken bezahlen. Unter den<br />

Fahrradkurierfirmen ist <strong>der</strong> Veloblitz<br />

bezüglich Lohn und <strong>Arbeit</strong>sbed<strong>in</strong>gungen<br />

kaum zu überbieten. Geht<br />

es um kompliziertere logistische<br />

Aufgaben, haben wir Leute im<br />

Betrieb, die Stundenlöhne von mehr<br />

als 40 Franken erreichen.<br />

Christian Schutter,<br />

gelernter Geigenbauer, ist Geschäftsleitungsmitglied<br />

bei <strong>der</strong> Genossenschaft Veloblitz Zürich. Er hat an<br />

den Verhandlungen für den neuen Gesamtarbeitsvertrag<br />

<strong>der</strong> Velokuriere mit syndicom teilgenommen.<br />

2<br />

Wie e<strong>in</strong>igt ihr euch im Konfliktfall<br />

mit den Mitarbeitenden?<br />

So, wie unser Unternehmen organisiert<br />

ist, müssen die Beteiligten e<strong>in</strong><br />

lösungsorientiertes Verhalten zeigen,<br />

an<strong>der</strong>enfalls ist die Situation für<br />

alle sehr belastend und schadet dem<br />

Gesamtbetrieb. Unzufriedenheit<br />

braucht Kanäle, um produktiv zu se<strong>in</strong><br />

und nicht <strong>in</strong> Stagnation und Genörgel<br />

abzudriften. Viel Kommunikation<br />

und Transparenz tragen zum nötigen<br />

Bewusstse<strong>in</strong> bei. Sie s<strong>in</strong>d wohl mit<br />

e<strong>in</strong> Grund für den Erfolg von Veloblitz<br />

<strong>in</strong> den letzten Jahren.<br />

5<br />

Wie hoch ist <strong>der</strong> Frauenanteil<br />

im Betrieb und weshalb?<br />

Bei den Kurieren haben wir e<strong>in</strong><br />

Verhältnis von 1:15. An den Personalentscheiden<br />

liegt das def<strong>in</strong>itiv<br />

nicht – wir bekommen e<strong>in</strong>fach viel<br />

seltener Bewerbungen von Frauen.<br />

Die Me<strong>in</strong>ung, Fahrradkuriere<br />

müssten e<strong>in</strong>fach mit e<strong>in</strong>er Sendung<br />

von Kunde zu Kunde bolzen, ist weit<br />

verbreitet. Da hätten Männer eventuell<br />

physische Vorteile. Sie stimmt<br />

aber überhaupt nicht – es geht<br />

vielmehr um e<strong>in</strong>e sehr ausgeklügelte<br />

Logistik.<br />

3<br />

Gibt es im Betrieb e<strong>in</strong>e Personalkommission?<br />

Bei uns ist das Personal auf ganz<br />

unterschiedlichen Ebenen <strong>in</strong> die<br />

Betriebsführung e<strong>in</strong>gebunden –<br />

nicht nur <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Personalkommission.<br />

Rund die Hälfte <strong>der</strong> Angestellten<br />

s<strong>in</strong>d Mitglie<strong>der</strong> <strong>der</strong> Genossenschaft<br />

und damit Mitbesitzende des<br />

Unternehmens. Es gibt regelmässige<br />

Belegschaftssitzungen, damit sich<br />

Mitarbeitende, Geschäftsleitung und<br />

Verwaltung austauschen können.<br />

Und wir haben auch e<strong>in</strong>e paritätische<br />

Personalvorsorgekommission.<br />

6<br />

Was regt euch an den Gewerkschaften<br />

richtig auf?<br />

Manchmal sche<strong>in</strong>t es, als hätten sie<br />

sich noch nicht an die Gegebenheiten<br />

<strong>der</strong> aktuellen, temporeichen Zeit<br />

angepasst. Aus me<strong>in</strong>er Position, als<br />

Geschäftsführer e<strong>in</strong>es per Def<strong>in</strong>ition<br />

sehr schnellen und flexiblen Betriebs,<br />

ist es schwierig, wenn sich<br />

Gewerkschaften an den vergangenen<br />

Zeiten ausrichten.<br />

Text: S<strong>in</strong>a Bühler<br />

Bild: Tom Kawara<br />

Gastautor<br />

Begeistert war ich, als die ersten<br />

Mobility-Autos bereitstanden. Man teilt Ressourcen,<br />

schont den Planeten. Geme<strong>in</strong>s<strong>in</strong>n nicht<br />

nur als <strong>in</strong>tellektuelles, politisches Konzept, son<strong>der</strong>n<br />

als gelebter Alltag. Ich war unter den ersten,<br />

die sich e<strong>in</strong>e Airbnb-Unterkunft buchten.<br />

Auch Uber fand ich toll. Konnte man doch das<br />

Taximonopol brechen und die Kontrolle wie<strong>der</strong><br />

den Bürgern zurückgeben. Euphorisch blickte<br />

ich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Zukunft, <strong>in</strong> <strong>der</strong> wir <strong>Arbeit</strong>, Zeit und<br />

Eigentum teilen und so Gier und Verschwendung<br />

überw<strong>in</strong>den können. «Shared economy rulez!».<br />

Vor Kurzem wurde das UberPOP-Angebot <strong>in</strong> Zürich<br />

e<strong>in</strong>gestellt. Gut. Ich freue mich über jedes<br />

Uber-Verbot <strong>in</strong> je<strong>der</strong> e<strong>in</strong>zelnen Stadt. Ich nehme<br />

mit Genugtuung die Aktionen von Anwohnern<br />

<strong>in</strong> Palma de Mallorca und an<strong>der</strong>en Städten gegen<br />

Airbnb wahr. Ich reagiere mit Befriedigung<br />

auf die Reglementierung <strong>der</strong> «gelben Pest», <strong>der</strong><br />

«shared bicycles», aus S<strong>in</strong>gapur. Was ist geschehen?<br />

Die Idee traf auf Menschen. Und Menschen<br />

f<strong>in</strong>den e<strong>in</strong>en Weg, mit guten, <strong>in</strong>novativen<br />

Konzepten alte, schlechte Gewohnheiten weiterzuführen.<br />

Gier trifft Innovation. Uber machte<br />

aus <strong>der</strong> «shar<strong>in</strong>g economy» e<strong>in</strong>en mult<strong>in</strong>ationalen<br />

Konzern, <strong>der</strong> die Fahrer ausnutzt und ohne<br />

Versicherung fahren lässt. Unternehmen mieten<br />

massenhaft Wohnungen <strong>in</strong> Innenstädten, um<br />

per Airbnb die Hotelreglemente zu unterlaufen.<br />

oBike benutzt die «geschärten» Velos, um per<br />

App Benutzerdaten zu erheben und zu verhökern.<br />

Peer-to-Bus<strong>in</strong>ess-Plattformen verkommen<br />

zu mo<strong>der</strong>nen Sklavenmärkten, auf denen Menschen<br />

ihre <strong>Arbeit</strong> für 5 Dollar pro Stunde anbieten,<br />

da global ke<strong>in</strong> Schutz o<strong>der</strong> M<strong>in</strong>destlohn<br />

e<strong>in</strong>for<strong>der</strong>bar ist. Und natürlich brauchts Regeln,<br />

die M<strong>in</strong>deststandards <strong>in</strong> <strong>Arbeit</strong>srecht, Datenschutz,<br />

Urheberrecht und Sozialversicherung<br />

garantieren. Doch <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er globalen Wirtschaft<br />

ist das kaum ganzheitlich umzusetzen. Deshalb<br />

s<strong>in</strong>d die Branchenverbände gefor<strong>der</strong>t, unter<br />

Druck <strong>der</strong> <strong>Arbeit</strong>nehmer, Regeln aufzustellen,<br />

verb<strong>in</strong>dlich umzusetzen und e<strong>in</strong>zuhalten.<br />

Geteiltes Leid,<br />

ungeteilter Profit<br />

Réda Philippe El Arbi<br />

Freier Journalist, Blogger, Texter,<br />

Kommunikatiönler – Pr<strong>in</strong>t, Onl<strong>in</strong>e, Social<br />

Media, Beratung, Mediation. Kaffee,<br />

Zigaretten: «Me<strong>in</strong>e professionelle<br />

Identität f<strong>in</strong>det sich irgendwo zwischen<br />

wan<strong>der</strong>nden arabischen Geschichtenerzählern,<br />

italienischen Marktschreiern<br />

und e<strong>in</strong>em altmodischen Telegrafen.»<br />

7

Dossier<br />

Fotos: Vernetzt arbeiten im Colab<br />

H<strong>in</strong>tergrund: Alles schon mal dagewesen?<br />

Neue Studie über <strong>Crowd</strong>work<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>der</strong> Schweiz<br />

9<br />

<strong>Arbeit</strong><br />

<strong>in</strong> <strong>der</strong><br />

<strong>Crowd</strong>

10 Dossier<br />

<strong>Crowd</strong>work<strong>in</strong>g: Alles<br />

schon mal dagewesen?<br />

<strong>Crowd</strong>worker erledigen für wenig Geld und<br />

ohne jeglichen rechtlichen und sozialen<br />

Schutz kle<strong>in</strong>e Aufträge im Internet. Die<br />

jahrhun<strong>der</strong>tealte Heimarbeit, <strong>in</strong>klusive ihrer<br />

prekären <strong>Arbeit</strong>sbed<strong>in</strong>gungen, erlebt <strong>der</strong>zeit<br />

e<strong>in</strong>e Renaissance. Entsteht hier e<strong>in</strong> neues,<br />

digitales Prekariat?<br />

Text: Andres Eberhard<br />

Bil<strong>der</strong>: Tom Kawara<br />

E<strong>in</strong>en Werbetext schreiben für 3 Franken, für 15 Franken<br />

jemanden von Zürich nach W<strong>in</strong>terthur chauffieren, für<br />

20 Franken über Skype an e<strong>in</strong>er Umfrage teilnehmen. Die<br />

Digitalisierung macht es möglich, über das Internet o<strong>der</strong><br />

e<strong>in</strong>e App <strong>in</strong>nerhalb von kurzer Zeit <strong>Arbeit</strong> zu f<strong>in</strong>den. Bereits<br />

ist von e<strong>in</strong>er «Gig Economy» die Rede, e<strong>in</strong>em Heer<br />

von <strong>Arbeit</strong>nehmenden, die sich <strong>in</strong> Zukunft mit vielen<br />

Kle<strong>in</strong>staufträgen (Gigs) über Wasser halten.<br />

Wie gemacht für diese neue, flexible Form <strong>der</strong> <strong>Arbeit</strong><br />

ist das sogenannte <strong>Crowd</strong>work<strong>in</strong>g. Firmen schreiben<br />

über digitale Plattformen wie Freelancer.com o<strong>der</strong><br />

Upwork.com Aufträge aus, <strong>Arbeit</strong>nehmende können sich<br />

darauf bewerben. Oft wird synonym von «<strong>Crowd</strong>sourc<strong>in</strong>g»<br />

gesprochen, weil es für die Auftraggeber e<strong>in</strong> Outsourc<strong>in</strong>g<br />

von <strong>Arbeit</strong> an e<strong>in</strong>e undef<strong>in</strong>ierte Masse von Leuten (<strong>Crowd</strong>)<br />

bedeutet. Was wie e<strong>in</strong> eben erst aufgekommener Trend<br />

kl<strong>in</strong>gt, ist <strong>in</strong> Wahrheit gar nicht so neu. Letztlich s<strong>in</strong>d<br />

<strong>Crowd</strong>work<strong>in</strong>g und an<strong>der</strong>e flexible <strong>Arbeit</strong>sformen des<br />

digitalen Zeitalters e<strong>in</strong> Zeichen für e<strong>in</strong>e Renaissance <strong>der</strong><br />

alten Heimarbeit: <strong>Arbeit</strong>geberInnen lagern <strong>Arbeit</strong>en an<br />

formell selbstständige Dienstleistende aus, statt dafür<br />

Personal anzustellen – hauptsächlich, um Geld zu sparen,<br />

teilweise auch, um vom technischen Know-how o<strong>der</strong> von<br />

den Ideen <strong>der</strong> <strong>Arbeit</strong>enden zu profitieren.<br />

Die neuen <strong>Crowd</strong>worker kämpfen mit denselben Problemen<br />

wie die alten Heimarbeiter, wie sie es bis Mitte des<br />

20. Jahrhun<strong>der</strong>ts <strong>in</strong> Export<strong>in</strong>dustrien zuhauf gab: sehr<br />

schlecht entlöhnt und auf Ver<strong>der</strong>b den Launen <strong>der</strong> Konjunktur<br />

o<strong>der</strong> e<strong>in</strong>zelner <strong>Arbeit</strong>geben<strong>der</strong> ausgesetzt. Wirtschaftliche<br />

Risiken und ihre sozialen Folgen tragen sie<br />

ausnahmslos selbst. Wurden HeimarbeiterInnen früher<br />

per Stange Garn entlohnt, erhalten <strong>Crowd</strong>workerInnen<br />

heute e<strong>in</strong>en kle<strong>in</strong>en Obolus für das Testen e<strong>in</strong>er Software.<br />

Die Blütezeit <strong>der</strong> Heimarbeit<br />

Heimarbeit gibt es schon seit dem 16. Jahrhun<strong>der</strong>t. Kaufleute<br />

aus <strong>der</strong> Stadt engagierten Handwerker vom Land als<br />

billige <strong>Arbeit</strong>skräfte. Die grosse Blütezeit erlebte die<br />

Heimarbeit mit <strong>der</strong> E<strong>in</strong>führung des Verlagssystems ab<br />

dem 17. Jahrhun<strong>der</strong>t. Der Herstellungsprozess wurde <strong>in</strong><br />

e<strong>in</strong>zelne <strong>Arbeit</strong>sschritte zerlegt, die von jeweils an<strong>der</strong>en<br />

SpezialistInnen <strong>in</strong> Heimarbeit ausgeführt wurden. In <strong>der</strong><br />

Textil<strong>in</strong>dustrie beispielsweise lieferten Kaufleute Rohstoffe<br />

(beispielsweise Baumwolle) o<strong>der</strong> Zwischenprodukte<br />

(wie Garn) sowie die notwendigen Werkzeuge an die<br />

Haushalte, liessen sie dort verarbeiten (z. B. zu Tüchern)<br />

und exportierten sie danach. So wurde etwa im Kanton<br />

Zürich e<strong>in</strong> Grossteil <strong>der</strong> Baumwolle, Seide und Wolle <strong>in</strong><br />

Heimarbeit auf dem Land verarbeitet. In Tausenden von<br />

privaten Stuben und Kellern standen Spulrä<strong>der</strong> und Webstühle.<br />

E<strong>in</strong> Grossteil <strong>der</strong> ländlichen Familien lebte bis<br />

Mitte des 19. Jahrhun<strong>der</strong>ts von diesen E<strong>in</strong>künften. Bezahlt<br />

wurden sie pro Stange o<strong>der</strong> Gewicht, <strong>Arbeit</strong>sausfälle<br />

wurden nicht entschädigt. Auch Uhren wurden über viele<br />

Jahre h<strong>in</strong>weg hauptsächlich <strong>in</strong> Heimarbeit gefertigt.<br />

Mitte des 19. Jahrhun<strong>der</strong>ts waren für e<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>zige Uhr<br />

über 50 <strong>Arbeit</strong>sschritte notwendig, die von den jeweiligen<br />

SpezialistInnen zu Hause o<strong>der</strong> <strong>in</strong> Ateliers ausgeführt wurden.<br />

Vielerorts waren ganze Familien mit <strong>der</strong> <strong>Arbeit</strong> beschäftigt<br />

– auch K<strong>in</strong><strong>der</strong>. Die <strong>Arbeit</strong> war für die ländliche<br />

Bevölkerung e<strong>in</strong>e wirtschaftlich notwendige Nebenbeschäftigung<br />

zur landwirtschaftlichen Feldarbeit. «Der<br />

Verdienst war ordentlich und die K<strong>in</strong><strong>der</strong> zahlreich», wie<br />

sich e<strong>in</strong> jurassischer Uhrenmacher <strong>in</strong> <strong>der</strong> «Gewerblichen<br />

Rundschau» von 1909 er<strong>in</strong>nerte. Doch mit <strong>der</strong> aufkommenden<br />

Industrialisierung Anfang des 20. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />

wurden die Verdienste kle<strong>in</strong>er, die <strong>Arbeit</strong>szeiten länger,<br />

K<strong>in</strong><strong>der</strong> arbeit häufiger. Unzählige Heimarbeiter<strong>in</strong>nen und<br />

Heimarbeiter mussten ihre Dörfer verlassen, um <strong>Arbeit</strong> <strong>in</strong><br />

e<strong>in</strong>er Fabrik anzunehmen. Aus kle<strong>in</strong>bäuerlichen Heimarbeitenden<br />

wurde das lohnabhängige Fabrikproletarieriat.<br />

Während Anfang des 20. Jahrhun<strong>der</strong>ts noch 68 000 Mitarbeitende<br />

<strong>in</strong> den Schweizer Export<strong>in</strong>dustrien <strong>in</strong> Heimarbeit<br />

tätig waren, waren es zu Beg<strong>in</strong>n des 2. Weltkriegs<br />

noch 12 300. Wenig später war Heimarbeit praktisch<br />

verschwunden – es gab sie primär noch als schlecht bezahlten<br />

Zusatzverdienst für Hausfrauen aus entlegenen<br />

Bergregionen. Erst mit dem Aufkommen <strong>der</strong> neuen<br />

Kommunikationstechnologien, mit <strong>der</strong> Verbreitung von<br />

Computer und Internet ab Ende des Jahrhun<strong>der</strong>ts sollten<br />

Firmen wie<strong>der</strong> vermehrt <strong>Arbeit</strong> auslagern – womit die<br />

Renaissance <strong>der</strong> Heimarbeit e<strong>in</strong>geleitet wurde.<br />

«Was für uns<br />

e<strong>in</strong> prekärer<br />

Lohn wäre,<br />

ist für In<strong>der</strong><br />

o<strong>der</strong> Bulgaren<br />

e<strong>in</strong> gutes<br />

E<strong>in</strong>kommen.»

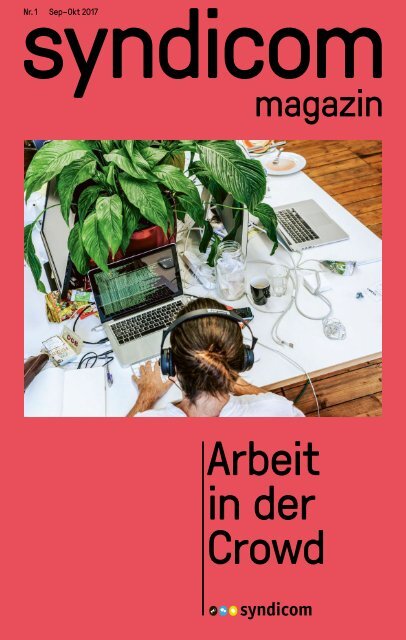

<strong>Arbeit</strong>en im Co-Work<strong>in</strong>g-Space: Man teilt<br />

sich Büro und Infrastruktur, kann sich über<br />

Projekte austauschen o<strong>der</strong> auch e<strong>in</strong>fach<br />

Kaffee tr<strong>in</strong>ken.<br />

13<br />

nehmen. Tatsächlich s<strong>in</strong>d die Parallelen zwischen alter<br />

Heimarbeit und neuen Formen wie <strong>Crowd</strong>work<strong>in</strong>g augensche<strong>in</strong>lich.<br />

Doch gibt es e<strong>in</strong>en wichtigen Unterschied.<br />

Geschah Heimarbeit früher aus e<strong>in</strong>er wirtschaftlichen<br />

Notwendigkeit heraus, wählen heute viele gut ausgebildete<br />

<strong>Arbeit</strong>nehmende freiwillig die Heimarbeit mitsamt<br />

ihren prekären Bed<strong>in</strong>gungen. E<strong>in</strong> Grund dafür ist <strong>der</strong><br />

Trend h<strong>in</strong> zur Flexibilisierung <strong>der</strong> <strong>Arbeit</strong>. Viele wollen<br />

zeitlich und örtlich ungebunden arbeiten. Manche wollen<br />

schlicht die K<strong>in</strong><strong>der</strong>betreuung gleichberechtigt aufteilen.<br />

In jüngeren Generationen hat sich zudem e<strong>in</strong>e Gruppe<br />

Die persönliche Freiheit<br />

ist <strong>der</strong> digitalen Bohème<br />

wichtiger als regulierte<br />

<strong>Arbeit</strong>sbed<strong>in</strong>gungen.<br />

cherheit ver liehen, fand die Gesellschaft darauf e<strong>in</strong>e Antwort.<br />

In jahrzehntelanger <strong>Arbeit</strong> erschuf man soziale Sicherheitsnetze<br />

<strong>in</strong> <strong>der</strong> Überzeugung, dass es für <strong>in</strong>dividu elle<br />

Not e<strong>in</strong>e kollektive Verantwortung gibt. Mit <strong>der</strong> Digitalisierung<br />

än<strong>der</strong>n sich die <strong>Arbeit</strong>sverhältnisse erneut radikal<br />

– e<strong>in</strong>erseits aus wirtschaftlichen Zwängen heraus, an<strong>der</strong>erseits<br />

wegen verän<strong>der</strong>ter gesellschaftlicher Normen.<br />

Noch aber hängt die Mehrheit <strong>der</strong> Errungenschaften des<br />

mo<strong>der</strong>nen Sozialstaats, erkämpft über mehr als hun<strong>der</strong>t<br />

Jahre, an traditionellen Vollzeit-Lohnarbeitsverhältnissen:<br />

Pen sions- und Krankenversicherung, Krankentaggeld<br />

und Mutterschutz, <strong>Arbeit</strong>szeitbeschränkungen und<br />

Feiertage, betriebliche Mitbestimmung o<strong>der</strong> Kollektivverträge.<br />

Die Gesellschaft wird also erneut gefor<strong>der</strong>t se<strong>in</strong>, ihr<br />

Sozialsystem grundlegend anzupassen, damit aus den<br />

neuen Selbstständigen – e<strong>in</strong>er Mischung aus digitalem<br />

Prekariat und digitaler Bohème – nicht die VerliererInnen<br />

dieser neuen, digitalen Revolution werden, die permanent<br />

mit prekären <strong>Arbeit</strong>sverhältnissen leben müssen.<br />

syndicom.ch/crowdwork<strong>in</strong>g<br />

Studie von Meissner/Weissbrodt:<br />

ta-swiss.ch/flexible-neue-arbeitswelt<br />

Die «neue» Heimarbeit über <strong>Crowd</strong>work<strong>in</strong>g-Plattformen<br />

gibt es seit rund zehn Jahren und dem Aufkommen von<br />

sozialen Netzwerken.<br />

Für Firmen ist auslagern rational, für <strong>Arbeit</strong>er prekär<br />

Warum aber wurde es für Firmen auf e<strong>in</strong>mal wie<strong>der</strong> <strong>in</strong>teressant,<br />

<strong>Arbeit</strong> an Externe zu vergeben, statt sie <strong>in</strong>tern im<br />

Betrieb zu erledigen? Der britische Ökonom Ronald<br />

Coase sah die Antwort auf diese Frage im Jahr 1937 vorweg<br />

– und sollte damit später den Nobelpreis für Wirtschaft<br />

gew<strong>in</strong>nen. Je mehr Zeit und Mühe es koste, um für<br />

jeden e<strong>in</strong>zelnen <strong>Arbeit</strong>sschritt externe Dienst leisterInnen<br />

zu suchen, desto rationaler sei es, eigenes Personal anzustellen.<br />

Er nannte diese Aufwände «Transaktions kosten».<br />

Mit <strong>der</strong> Digitalisierung s<strong>in</strong>d nun diese Trans aktionskosten<br />

drastisch gesunken. Plötzlich ist es möglich, mit wenigen<br />

Klicks selbst kle<strong>in</strong>ste <strong>Arbeit</strong>saufträge auf e<strong>in</strong>em Markt<br />

mit Tausenden Dienstleistenden aus zuschreiben – zum<br />

Beispiel über <strong>Crowd</strong>work<strong>in</strong>g-Plattformen. Mit an<strong>der</strong>en<br />

Worten: Das Auslagern von <strong>Arbeit</strong> ist viel günstiger und<br />

für Firmen damit <strong>in</strong>teressanter ge worden.<br />

Was bedeutet das für die neuen Selbstständigen, die<br />

diese <strong>Arbeit</strong>en ausführen? Beispiel <strong>Crowd</strong>work<strong>in</strong>g: Oft<br />

erledigen die neuen HeimarbeiterInnen monoton-repetitive<br />

<strong>Arbeit</strong>en für wenige Franken, Euro o<strong>der</strong> Dollar pro<br />

Stunde und ohne jeglichen arbeitsrechtlichen Schutz.<br />

Kommt dazu, dass Betreibenden von <strong>Crowd</strong>fund<strong>in</strong>g-Plattformen<br />

von e<strong>in</strong>em rechtlichen Graubereich profitieren.<br />

Im Netz verschwimmen Landesgrenzen, weswegen Firmen<br />

<strong>Arbeit</strong>sverträge kurzerhand durch ihre allgeme<strong>in</strong>en<br />

Geschäftsbed<strong>in</strong>gungen ersetzen. Dass dies rechtlich auf<br />

Dauer standhält, ist zwar unwahrsche<strong>in</strong>lich. Jedoch ist es<br />

aufgrund des grenzüberschreitenden und meist anonymen<br />

Felds <strong>der</strong> digitalen <strong>Arbeit</strong> noch immer schwierig, <strong>Arbeit</strong>srecht<br />

zu kontrollieren, geschweige denn, es flächendeckend<br />

durchzusetzen.<br />

Menschen, die mit <strong>Crowd</strong>work<strong>in</strong>g-Aufträgen ihren<br />

Hauptverdienst bestreiten, werden auch «Clickworker»<br />

genannt. In Vollzeit gebe es sie <strong>in</strong> <strong>der</strong> Schweiz jedoch noch<br />

kaum, me<strong>in</strong>t Professor Jan Marco Leimeister, <strong>Crowd</strong>work<strong>in</strong>g-Experte<br />

am Institut für Wirtschafts<strong>in</strong>formatik <strong>der</strong><br />

Uni St. Gallen. «Für SchweizerInnen s<strong>in</strong>d <strong>Crowd</strong>work<strong>in</strong>g-<br />

Auf träge eher Dritt- bis Fünftjobs.» <strong>Arbeit</strong> über <strong>Crowd</strong>work<strong>in</strong>g-Plattformen<br />

würde während Leerlaufzeiten als<br />

e<strong>in</strong>fach verfügbarer Zuverdienst dienen, Abwechslung zu<br />

an<strong>der</strong>en Tätigkeiten bieten o<strong>der</strong> bei <strong>der</strong> Kundenakquise<br />

helfen. Was es h<strong>in</strong> gegen sicher gebe, seien Schweizer<br />

Firmen, die auslän dische <strong>Crowd</strong>worker beauftragen, die<br />

<strong>in</strong> ihren Heimatlän<strong>der</strong>n von diesen E<strong>in</strong>künften leben.<br />

Leimeister betont, dass dies nicht durchwegs negativ ist.<br />

«Was für uns e<strong>in</strong> prekärer Lohn wäre, ist für In<strong>der</strong> o<strong>der</strong><br />

Bulgaren e<strong>in</strong> gutes E<strong>in</strong>kommen.»<br />

Digitales Prekariat o<strong>der</strong> digitale Bohème?<br />

Kritiker sehen das Aufkommen <strong>der</strong> neuen Heimarbeit als<br />

Zeichen für e<strong>in</strong> ausbeuterisches System o<strong>der</strong> e<strong>in</strong>e Rückkehr<br />

zum Taylorismus. Von e<strong>in</strong>em «digitalen Prekariat»<br />

ist die Rede, von <strong>Arbeit</strong> auf Abruf und e<strong>in</strong>em Heer von<br />

Tagelöhnern und Sche<strong>in</strong>selbstständigen, die ke<strong>in</strong>e <strong>Arbeit</strong><br />

f<strong>in</strong>den und darum für Hungerlöhne Kle<strong>in</strong>staufträge an-<br />

von S<strong>in</strong>n suchenden <strong>Arbeit</strong>nehmenden herausgebildet,<br />

denen persönliche Freiheit und Selbstständigkeit wichtiger<br />

s<strong>in</strong>d als Entlöhnung o<strong>der</strong> <strong>Arbeit</strong>sbed<strong>in</strong>gungen. Dem<br />

Stereotyp nach leben sie <strong>in</strong> Bali, machen morgens Yoga<br />

und abends Party, dazwischen bearbeiten sie am Laptop<br />

Projekte für globale Auftraggeber. Wohlgemerkt schreiben<br />

Firmen auf <strong>Crowd</strong>work<strong>in</strong>g-Plattformen nicht nur<br />

repetitive, für Unqualifizierte geeignete <strong>Arbeit</strong>en wie das<br />

Testen von Software aus, son<strong>der</strong>n suchen dort auch nach<br />

Kreativen, die ihnen e<strong>in</strong> neues Logo gestalten o<strong>der</strong> e<strong>in</strong>en<br />

Werbespruch texten. Es gibt also nicht nur das «digitale<br />

Prekariat», son<strong>der</strong>n eben auch die «digitale Bohème».<br />

Sozialsystem neu denken<br />

Was passiert mit unserer Gesellschaft, wenn die Zukunft<br />

<strong>der</strong> <strong>Arbeit</strong> aus immer mehr solchen «neuen Selbstständigen»<br />

besteht? Der Ökonom Jens Meissner von <strong>der</strong> Hochschule<br />

Luzern und <strong>der</strong> <strong>Arbeit</strong>spsychologe Johann Weichbrodt<br />

von <strong>der</strong> Fachhochschule Nordwestschweiz haben<br />

sich unter an<strong>der</strong>em diese Frage gestellt. In ihrer Studie<br />

«Flexible neue <strong>Arbeit</strong>swelt» haben sie mehrere Szenarien<br />

zur Zukunft <strong>der</strong> <strong>Arbeit</strong> erarbeitet. E<strong>in</strong>es davon war die Verschiebung<br />

h<strong>in</strong> zu e<strong>in</strong>er Mehrheit <strong>der</strong> Bevölkerung, die als<br />

Selbstständige arbeitet. Die Autoren schreiben, dass dies<br />

volkswirtschaftlich vor allem negative Konsequenzen hätte.<br />

Weichbrodt sagt: «Die soziale Absicherung wäre weitgehend<br />

ungeklärt, da unser Sozialsystem auf Festanstellungen<br />

ausgerichtet ist.» Ausserdem würden E<strong>in</strong>bussen<br />

bei den Steuere<strong>in</strong>nahmen anfallen – e<strong>in</strong>erseits, weil <strong>Arbeit</strong>nehmende<br />

tendenziell weniger verdienen würden, an<strong>der</strong>erseits,<br />

weil es durch Kryptowährungen wie Bitco<strong>in</strong><br />

leichter würde, E<strong>in</strong>kommen nicht anzugeben. Weichbrodt<br />

betont aber, dass es sich bei diesen Szenarien um<br />

Gedankenspiele handelt: «Dass dieses Szenario e<strong>in</strong>trifft,<br />

ist unwahrsche<strong>in</strong>lich.» Mit <strong>der</strong> Studie habe man lediglich<br />

aufzeigen wollen, dass das Sozialsystem grundlegend<br />

überdacht werden muss, falls sich flexiblere <strong>Arbeit</strong>sformen<br />

<strong>in</strong> Zukunft durchsetzen sollten. Als die Industrialisierung<br />

Anfang des 20. Jahrhun<strong>der</strong>ts viele <strong>Arbeit</strong>erInnen<br />

aus ihren sozialen Netzen herausriss, die e<strong>in</strong>e gewisse Si-<br />

Die Digitalisierung hat grosse Auswirkungen<br />

– gerade für die Frauen<br />

Die Chancen und Risiken <strong>der</strong> Digitalisierung s<strong>in</strong>d nicht für<br />

alle <strong>Arbeit</strong>nehmendengruppen gleich. Unter den bedrohten<br />

Berufen bef<strong>in</strong>den sich viele typische «Frauenberufe».<br />

Werden ke<strong>in</strong>e Massnahmen getroffen, um Frauen für die<br />

wachsenden Berufsfel<strong>der</strong> zu qualifizieren, droht e<strong>in</strong>e<br />

Prekarisierung <strong>der</strong> Frauen im Tieflohnbereich. Die notwendigen<br />

Investitionen <strong>in</strong> die Weiterbildung müssen deshalb<br />

allen offenstehen! Das ist ke<strong>in</strong>e Selbstverständlichkeit, wie<br />

Studien des Bundesamts für Statistik belegen. Männer<br />

erhalten von ihren <strong>Arbeit</strong>gebern mehr Geld und <strong>Arbeit</strong>szeit<br />

für die Weiterbildung als ihre Kolleg<strong>in</strong>nen. E<strong>in</strong> Grund: das Bild<br />

des Mannes als Hauptverdienen<strong>der</strong>. Unternehmen müssen<br />

hier endlich umdenken. Sonst werden Frauen zur Manövriermasse.<br />

Die Flexibilisierung <strong>der</strong> <strong>Arbeit</strong> birgt Chancen, weil<br />

sie die Vere<strong>in</strong>barkeit von Beruf und Familie vere<strong>in</strong>facht.<br />

Gleichzeitig erhöht das Weiterbildungsdiktat die Mehrfachbelastung<br />

<strong>der</strong> Frauen, die noch immer den Grossteil <strong>der</strong><br />

Betreuungsarbeit übernehmen. Und noch immer verdienen<br />

Frauen für gleichwertige <strong>Arbeit</strong> 20 Prozent weniger.<br />

Patrizia Mord<strong>in</strong>i<br />

Leiter<strong>in</strong> Gleichstellung, Mitglied <strong>der</strong> Geschäftsleitung

Studie: <strong>Crowd</strong>work<strong>in</strong>g ist <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />

Schweiz häufiger als man denkt<br />

<strong>Crowd</strong>work<strong>in</strong>g <strong>in</strong> <strong>der</strong> Schweiz: Immer mehr Menschen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Schweiz suchen<br />

<strong>Arbeit</strong> über Internet-Plattformen. Die wichtigsten Ergebnisse <strong>der</strong> Studie<br />

auf e<strong>in</strong>en Blick:<br />

14 Dossier 15<br />

Fast jedeR fünfte Erwerbstätige <strong>in</strong> <strong>der</strong> Schweiz<br />

nutzt <strong>Crowd</strong>work<strong>in</strong>g. Das geht aus e<strong>in</strong>er neuen<br />

Onl<strong>in</strong>e-Studie <strong>der</strong> Universität von Hertfordshire<br />

und Ipsos MORI <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung mit <strong>der</strong><br />

Foundation for European Progressive Studies<br />

(FEPS), UNI Europa und syndicom hervor.<br />

Schweizer <strong>Crowd</strong>worker<br />

<strong>Crowd</strong>work<br />

pro Woche<br />

<strong>Crowd</strong>work<br />

pro Monat<br />

10.0 %<br />

12.7 %<br />

Vergleich mit an<strong>der</strong>en<br />

europäischen Län<strong>der</strong>n<br />

Grossbritannien<br />

Schweden<br />

Nie<strong>der</strong>lande<br />

Deutschland<br />

Österreich<br />

Schweiz<br />

Text: Andres Eberhard<br />

Mit 18% <strong>der</strong> Befragten fanden deutlich mehr <strong>in</strong> <strong>der</strong><br />

Schweiz wohnhafte Personen über Onl<strong>in</strong>e-Plattformen<br />

<strong>Arbeit</strong> als <strong>in</strong> den meisten an<strong>der</strong>en eutropäischen Län<strong>der</strong>n,<br />

wie Vergleiche mit Deutschland, Grossbritannien,<br />

Schweden und den Nie<strong>der</strong>landen zeigen, wo die gleiche<br />

Studie 2016 durchgeführt wurde. E<strong>in</strong>zig Österreich kam<br />

auf e<strong>in</strong>en noch höheren Wert. Sogar 32% <strong>der</strong> Schweizer<br />

und Schweizer<strong>in</strong>nen suchten nach <strong>Crowd</strong>work<strong>in</strong>g- <strong>Arbeit</strong>,<br />

jedoch nicht alle erfolgreich.<br />

Als <strong>Crowd</strong>worker wurde <strong>in</strong> <strong>der</strong> Studie bezeichnet, wer<br />

über Onl<strong>in</strong>e-Plattformen e<strong>in</strong>e <strong>Arbeit</strong> gefunden hatte.<br />

<strong>Crowd</strong>work<strong>in</strong>g umfasst <strong>in</strong> dieser Def<strong>in</strong>ition <strong>der</strong> Studienautoren<br />

also nicht nur <strong>Arbeit</strong> am eigenen Computer (wie<br />

Upwork), son<strong>der</strong>n auch Fahr- und Auslieferdienste (wie<br />

Uber) sowie Putz- o<strong>der</strong> technische <strong>Arbeit</strong>en bei an<strong>der</strong>en zu<br />

Hause (wie Mila). Bed<strong>in</strong>gung war aber stets, dass die <strong>Arbeit</strong><br />

über e<strong>in</strong>e Onl<strong>in</strong>e-Plattform vermittelt wurde.<br />

Meist e<strong>in</strong> Nebenverdienst<br />

<strong>Crowd</strong>work<br />

im letzten<br />

Jahr<br />

<strong>Crowd</strong>work<br />

suchend<br />

17.0 %<br />

<strong>Crowd</strong>work nach Alter<br />

45–54<br />

14.9 %<br />

55–64<br />

9.8 %<br />

65–70<br />

4.6 %<br />

16–24<br />

25.3 %<br />

32.2 %<br />

<strong>Crowd</strong>work<br />

pro Woche<br />

<strong>Crowd</strong>work<br />

pro Monat<br />

<strong>Crowd</strong>work im<br />

letzten Jahr<br />

<strong>Crowd</strong>work<br />

suchend<br />

Für die meisten bedeutete <strong>Crowd</strong>work<strong>in</strong>g nur e<strong>in</strong> Zuverdienst.<br />

Trotzdem gab jedeR vierte <strong>Crowd</strong>workerIn (26%)<br />

an, dass die entsprechenden Aufträge mehr als die Hälfte<br />

se<strong>in</strong>er bzw. ihrer E<strong>in</strong>nahmen ausmachten. Das entspricht<br />

rund 4,7% <strong>der</strong> arbeitenden Bevölkerung <strong>in</strong> <strong>der</strong> Schweiz.<br />

Für wie<strong>der</strong>um rund die Hälfte davon stellte <strong>Crowd</strong>work<strong>in</strong>g<br />

sogar die e<strong>in</strong>zige E<strong>in</strong>nahmequelle dar.<br />

Auffallend ist, dass die meisten <strong>Crowd</strong>workerInnen<br />

meh rere unterschiedliche <strong>Arbeit</strong>en ausführten. «Das<br />

heisst, dass sie alles machten, was sie f<strong>in</strong>den konnten»,<br />

erklärt Studienleiter<strong>in</strong> Prof. Ursula Huws. Ihre These:<br />

«Möglicherweise handelt es sich um Saisonarbeiter, die<br />

während Leerzeiten an<strong>der</strong>e <strong>Arbeit</strong> suchen.»<br />

Eher jünger, eher männlich, eher Tess<strong>in</strong>er<br />

Wer s<strong>in</strong>d die <strong>Crowd</strong>worker? Gemäss <strong>der</strong> Studie f<strong>in</strong>den sie<br />

sich <strong>in</strong> allen Gesellschaftsschichten; darunter s<strong>in</strong>d jedoch<br />

etwas mehr Jüngere und etwas mehr Männer. Mehr als jedeR<br />

Zweite (52%) hat e<strong>in</strong>en Vollzeitjob, 21% s<strong>in</strong>d Teilzeitangestellte,<br />

9% Selbstständige, jeweils 5% Studierende<br />

und RentnerInnen sowie 3% Vollzeiteltern. Auch bezüglich<br />

ihrer Herkunft gab es Unterschiede: Prozentual am<br />

meisten <strong>Crowd</strong>workerInnen fanden sich im Tess<strong>in</strong>, am<br />

wenigsten <strong>in</strong> <strong>der</strong> Ostschweiz. Bei <strong>der</strong> Studie handelt es<br />

sich um e<strong>in</strong>e repräsentative Onl<strong>in</strong>e-Umfrage unter 2001 <strong>in</strong><br />

<strong>der</strong> Schweiz wohnhaften Personen im Alter zwischen 16<br />

und 70 Jahren.<br />

Weitere Infos zur Studie über <strong>Crowd</strong>work<strong>in</strong>g<br />

auf unserer brandneuen Website:<br />

syndicom.ch/crowdwork<strong>in</strong>g<br />

Fotostrecke<br />

Die Bil<strong>der</strong> zu diesem Themendossier machte <strong>der</strong> freischaffende<br />

Fotograf Tom Kawara im «Colab Impact Hub» <strong>in</strong> Zürich.<br />

Co-Work<strong>in</strong>g-Spaces wie das Colab im Impact Hub <strong>in</strong> Zürich<br />

vermitteln nicht nur Büroarbeitsplätze und die nötige<br />

Infrastruktur, son<strong>der</strong>n vernetzen auch ihre Mitglie<strong>der</strong> sowie<br />

<strong>der</strong>en Projekte untere<strong>in</strong>an<strong>der</strong> o<strong>der</strong> veranstalten geme<strong>in</strong>same<br />

Events und Programme. Neben Sitzungsräumen und E<strong>in</strong>zelarbeitsplätzen<br />

f<strong>in</strong>den sich hier auch Geme<strong>in</strong>schaftsräume<br />

und e<strong>in</strong> Café, wo man sich austauschen kann.<br />

zurich.impacthub.ch — kawara.com<br />

35–44<br />

20.3 %<br />

25–34<br />

25.1 %<br />

Anteil <strong>Crowd</strong>work als<br />

E<strong>in</strong>kommensquelle im<br />

Bereich Onl<strong>in</strong>e-Wirtschaft<br />

Airbnb<br />

Verkauf von selbst<br />

hergestellten Produkten<br />

Produkteverkauf auf<br />

eigener Webseite<br />

<strong>Crowd</strong>work<br />

Gew<strong>in</strong>norientierter<br />

Weiterverkauf<br />

Verkauf von eigenem Hab<br />

und Gut auf e<strong>in</strong>er Webseite<br />

12.3 %<br />

14.0 %<br />

17.7 %<br />

18.2 %<br />

48.5 %<br />

65.1 %<br />

Erwerbsstatus<br />

60 %<br />

50 %<br />

40 %<br />

30 %<br />

20 %<br />

10 %<br />

0 %<br />

Alle<br />

<strong>Crowd</strong>worker<br />

00 % 05 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 %<br />

Häufige<br />

<strong>Crowd</strong>worker<br />

Vollzeit beschäftigt<br />

Teilzeit beschäftigt<br />

Selbständig<br />

Vollzeit-Eltern<br />

Pensioniert<br />

Studierend<br />

50 % und mehr<br />

des E<strong>in</strong>kommens<br />

aus <strong>Crowd</strong>work

E<strong>in</strong>e bessere<br />

16 17<br />

«Für uns <strong>Arbeit</strong>geber ist es ganz wichtig, dass im GAV Standards def<strong>in</strong>iert s<strong>in</strong>d,<br />

die für die ganze Branche Gültigkeit haben sollen.» Peter Weigelt, Präsident contactswiss<br />

<strong>Arbeit</strong>swelt<br />

Aktive Mitglie<strong>der</strong> diskutieren über Ziele und die Zukunft <strong>der</strong> Gewerkschaft. (© Samuel Bauhofer)<br />

Fairlog: syndicom,<br />

SEV und Unia spannen<br />

zusammen<br />

Der Strassentransport ist e<strong>in</strong> weitgehend<br />

unregulierter Bereich, <strong>der</strong> aber<br />

kont<strong>in</strong>uierlich wächst. Nicht zuletzt<br />

deshalb, weil grosse Firmen ihre<br />

Gütertransporte auslagern. Auch die<br />

Post hat vor e<strong>in</strong>e<strong>in</strong>halb Jahren ihre<br />

Lastwagenflotte mit Fahrzeugen über<br />

3,5 Tonnen ausgemustert und die Aufträge<br />

an Private vergeben. Die Firmen<br />

sprechen von betriebswirtschaftlicher<br />

Effizienz und me<strong>in</strong>en damit wohl das<br />

tiefere Lohnniveau <strong>in</strong> diesem Sektor.<br />

Die LKW-Logistik greift <strong>in</strong> Branchen,<br />

die sowohl syndicom, <strong>der</strong> SEV<br />

syndicom schützt<br />

Berufstätige <strong>in</strong> allen<br />

<strong>Arbeit</strong>sformen: e<strong>in</strong><br />

strategisches Ziel<br />

unserer Gewerkschaft<br />

Dass <strong>der</strong> Schutz <strong>der</strong> Berufstätigen <strong>in</strong><br />

allen <strong>Arbeit</strong>sformen am syndicom-<br />

Kongress im November zu e<strong>in</strong>em <strong>der</strong><br />

vier strategischen Ziele erklärt werden<br />

soll, zeigt dessen Wichtigkeit und<br />

Dr<strong>in</strong>glichkeit. Denn mit <strong>der</strong> zunehmenden<br />

Digitalisierung breiten sich<br />

diese <strong>Arbeit</strong>sformen immer mehr aus.<br />

«Unser Ziel ist es, die soziale Absicherung<br />

und Erwerbslage [<strong>der</strong> <strong>Arbeit</strong>enden<br />

<strong>in</strong> neuen <strong>Arbeit</strong>sformen] zu verbessern<br />

und zu verh<strong>in</strong><strong>der</strong>n, dass sie<br />

unfreiwillig <strong>in</strong> diese <strong>Arbeit</strong>sformen<br />

gedrängt werden», hält das Strategiepapier<br />

fest. Umgesetzt werden soll<br />

dieses Ziel unter an<strong>der</strong>em durch mehr<br />

Sozialversicherungsschutz, die Zertifizierung<br />

von Plattformen, die kollektive<br />

Regelung <strong>der</strong> Entschädigungen<br />

und den Schutz des geistigen Eigentums<br />

von Freischaffenden.<br />

Die vier strategischen Ziele wurden<br />

mit dem Zentralvorstand erarbeitet<br />

und bef<strong>in</strong>den sich zurzeit <strong>in</strong> <strong>der</strong> zweiten<br />

Vernehmlassungsrunde bei den<br />

Gremien. Die weiteren strategischen<br />

Ziele betreffen die Mitglie<strong>der</strong>entwicklung,<br />

die Weiterentwicklung <strong>der</strong> Gesamtarbeitsverträge<br />

und das Recht<br />

auf lebenslange Aus- und Weiterbildung.<br />

Die Gremien können bis zum<br />

Kongress Anträge zum Strategie papier<br />

stellen. (Christian Capacoel)<br />

syndicom.ch/kongress2017<br />

und die Unia zu e<strong>in</strong>em gewissen Teil<br />

abdecken. Der logische Schritt war<br />

deshalb, dass die drei Gewerkschaften<br />

e<strong>in</strong>e Kooperation aufbauen und den<br />

geme<strong>in</strong>samen Vere<strong>in</strong> Fairlog gründeten.<br />

Fairlog soll für die drei Gewerkschaften<br />

den Weg bereiten, um mittelfristig<br />

die gesamte Branche zu regulieren.<br />

(David Roth)<br />

Die GAV-Politik von<br />

syndicom im Zeichen<br />

<strong>der</strong> Digitalisierung<br />

Contact- und Callcenter:<br />

e<strong>in</strong> GAV für die gesamte Branche<br />

Der GAV-Beitritt von CallNet.ch als weiterem Sozialpartner –<br />

neben <strong>der</strong> Gewerkschaft syndicom und dem <strong>Arbeit</strong>geberverband<br />

contactswiss – ist e<strong>in</strong> wichtiger Schritt zur Allgeme<strong>in</strong>verb<strong>in</strong>dlichkerklärung<br />

des Gesamtarbeitsvertrages.<br />

Die flächendeckende Regelung <strong>der</strong><br />

<strong>Arbeit</strong>sbed<strong>in</strong>gungen durch die Allgeme<strong>in</strong>verb<strong>in</strong>dlicherklärung<br />

ist e<strong>in</strong>e<br />

Notwendigkeit, da die Anfor<strong>der</strong>ungen<br />

an die Unternehmen und die Mitarbeitenden<br />

<strong>in</strong> <strong>der</strong> Contact- und Callcenter-Branche<br />

<strong>in</strong> den letzten Jahren<br />

markant gestiegen s<strong>in</strong>d. Immer strengere<br />

Qualitätsstandards, zunehmende<br />

Standardisierung und gleichzeitig<br />

grössere Kundenorientierung werden<br />

von den Agent<strong>in</strong>nen und Agenten als<br />

selbstverständlich vorausgesetzt. Diese<br />

leiden unter den sich wi<strong>der</strong>sprechenden<br />

Zielen von Wirtschaftlichkeit<br />

und <strong>in</strong>dividueller Betreuung <strong>der</strong><br />

Die Unterzeichner des GAV: Dieter Fischer, Giorgio Pard<strong>in</strong>i und Peter Weigelt (vlnr). (© zvg)<br />

Während die Öffentlichkeit weiterh<strong>in</strong><br />

fleissig über die Digitalisierung diskutiert,<br />

arbeiten wir <strong>in</strong> den Gesamtarbeitsverträgen<br />

(GAV) an konkreten<br />

Lösungen für die gewerkschaftlichen<br />

Herausfor<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> digitalen <strong>Arbeit</strong>swelt.<br />

Der GAV Sunrise ist <strong>der</strong><br />

erste GAV, <strong>der</strong> unter dieser Prämisse<br />

erneuert wurde – mit zwei wichtigen<br />

Fortschritten. Erstmals wird <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em<br />

GAV das explizite Recht auf Ab schalten<br />

festgeschrieben. E<strong>in</strong> Meilenste<strong>in</strong> <strong>in</strong><br />

e<strong>in</strong>er zunehmend entgrenzten <strong>Arbeit</strong>swelt.<br />

Sunrise-Mitarbeitende haben<br />

das Recht, ausserhalb <strong>der</strong> <strong>Arbeit</strong>szeiten<br />

nicht erreichbar zu se<strong>in</strong>. Zusätzlich<br />

konnte <strong>der</strong> Anspruch auf angemessene<br />

Aus- und Weiterbildung<br />

zur Erhaltung <strong>der</strong> <strong>Arbeit</strong>smarktfähigkeit<br />

im GAV vere<strong>in</strong>bart werden. In<br />

den kommenden GAV-Verhandlungen<br />

wollen wir weitere Fortschritte<br />

erzielen. Dazu gehört auch die Regulierung<br />

und Zertifizierung von <strong>Crowd</strong>work<strong>in</strong>g-Plattformen.<br />

Wer e<strong>in</strong>e<br />

digitale Plattform betreibt, hat sicherzustellen,<br />

dass ke<strong>in</strong> Sozial- o<strong>der</strong><br />

Lohndump<strong>in</strong>g stattf<strong>in</strong>det sowie Sozialversicherungsbeiträge<br />

und Steuern<br />

bezahlt werden. Mit e<strong>in</strong>er solchen For<strong>der</strong>ung<br />

kann syndicom e<strong>in</strong>en Beitrag<br />

leisten, damit Unternehmen ihr<br />

Geschäfts risiko nicht an Plattformen<br />

auslagern und auf die <strong>Arbeit</strong>enden abwälzen<br />

können.<br />

Daniel Hügli ist Zentralsekretär Sektor ICT<br />

und betreut die Contact- und Callcenter.<br />

Kund<strong>in</strong>nen und Kunden. In diesem<br />

Spannungsfeld von Wirtschaftlichkeit<br />

und Kundenorientierung bietet <strong>der</strong><br />

GAV mit se<strong>in</strong>en M<strong>in</strong>imalstandards bei<br />

den <strong>Arbeit</strong>sbed<strong>in</strong>gungen e<strong>in</strong>en wirksamen<br />

Schutz vor Lohn- und Sozialdump<strong>in</strong>g,<br />

von dem auch die Unternehmen<br />

profitieren. Der GAV för<strong>der</strong>t<br />

e<strong>in</strong>en fairen, mit gleich langen<br />

Spiessen geführten Wettbewerb, <strong>der</strong><br />

über die Qualität <strong>der</strong> Dienstleistungen<br />

und nicht über die Personalkosten<br />

geführt wird.<br />

Vorteile auch für die <strong>Arbeit</strong>geber<br />

Der Präsident des <strong>Arbeit</strong>geberverbandes<br />

contactswiss, Peter Weigelt, ist<br />

sich sicher: «Für uns <strong>Arbeit</strong>geber ist es<br />

ganz wichtig, dass wir e<strong>in</strong>e erklärte Sozialpartnerschaft<br />

haben und verständliche<br />

Branchenstandards def<strong>in</strong>iert<br />

s<strong>in</strong>d, die nicht nur für uns gelten, son<strong>der</strong>n<br />

für die gesamte Branche Gültigkeit<br />

haben sollen.» Auf die Frage, warum<br />

man sich erst jetzt mit den an<strong>der</strong>en<br />

Verbandspartnern e<strong>in</strong>igen konnte, erläutert<br />

Peter Weigelt: «Die Branche ist<br />

neu, sehr breit strukturiert und stetig<br />

wachsend. Da muss zuerst e<strong>in</strong>mal e<strong>in</strong><br />

gewisser Leidensdruck entstehen, bis<br />

man sich zusammenrauft.» Dieter<br />

Fischer, Präsident CallNet.ch, betont<br />

se<strong>in</strong>erseits: «Der GAV ist e<strong>in</strong> Mittel,<br />

um resistente Marktteilnehmer über<br />

die Allgeme<strong>in</strong>verb<strong>in</strong>d licherklärung<br />

besser anzugehen. Dies ist angesichts<br />

des generell zunehmenden Druckes<br />

auf die Branche und im Speziellen mit<br />

Blick auf die auslandsnahen Randregionen<br />

zentral.» (Christian Capacoel)<br />

syndicom.ch/branchen/ccc

18 <strong>Arbeit</strong>swelt<br />

Flexibilität ist zwar gewünscht, aber es braucht trotzdem<br />

auch gute <strong>Arbeit</strong>sbed<strong>in</strong>gungen<br />

«Die übrige Branche sollte e<strong>in</strong>en verbesserten GAV mit uns verhandeln.» Daniel Münger<br />

19<br />

Profit e<strong>in</strong>stecken und die Risiken<br />

den <strong>Arbeit</strong>nehmenden überlassen<br />

Am Beispiel des Zürcher Kurierdienstes notime lässt sich<br />

das Ungleichgewicht <strong>der</strong> <strong>Arbeit</strong>sverhältnisse dokumentieren.<br />

Die KurierInnen haben viele Pflichten und ke<strong>in</strong>e Rechte.<br />

Bei notime hapert es bei den <strong>Arbeit</strong>sbed<strong>in</strong>gungen. (© Franziska Scheidegger)<br />

Der GAV <strong>der</strong> Velokuriere<br />

kommt – Poststellenkampagne<br />

geht weiter<br />

Seit rund zwei Jahren versucht sich<br />

das Start-up-Unternehmen notime auf<br />

dem Schweizer Warenlieferungsmarkt<br />

zu etablieren. Als hochflexibler<br />

Dienstleister schaltet es sich zwischen<br />

Onl<strong>in</strong>e-Shops und KundInnen, um<br />

laut Eigenwerbung e<strong>in</strong>e «Full-Service-Lösung<br />

für Same-Day- und<br />

zeitfenster basierte Lieferungen» zu<br />

bieten. notime hat rasch expandiert:<br />

Bereits <strong>in</strong> acht Schweizer Städten unterhält<br />

die Firma eigene Liefernetzwerke<br />

mit <strong>in</strong>sgesamt über 400 VelokurierInnen.<br />

Dabei arbeitet notime mit<br />

namhaften Firmen zusammen – unter<br />

an<strong>der</strong>em mit <strong>der</strong> Post und <strong>der</strong> SBB.<br />

E<strong>in</strong> Teil <strong>der</strong> Kuriere s<strong>in</strong>d nicht Angestellte<br />

<strong>der</strong> Firma, son<strong>der</strong>n nutzen<br />

<strong>der</strong>en Technologie als Selbstständige.<br />

«Diese Flexibilität ist grundsätzlich<br />

ganz nach me<strong>in</strong>em Geschmack», sagt<br />

e<strong>in</strong> notime-Kurier, <strong>der</strong> anonym bleiben<br />

möchte. Dafür akzeptiert er den<br />

etwas tieferen Stundenlohn, den er im<br />

Vergleich zu früheren Kurierjobs erhält.<br />

Die Schichten <strong>der</strong> Kuriere werden<br />

zwei Wochen im Voraus verteilt –<br />

und hier wird das Ar beits verhältnis<br />

schwierig. Denn je öfter man für notime<br />

fährt, desto früher darf man onl<strong>in</strong>e<br />

die Schichten belegen. «Ich kam<br />

<strong>in</strong> letzter Zeit nicht oft zum Ar beiten,<br />

weshalb für mich zuletzt nur noch<br />

Stand-by-Schichten übrigblieben»,<br />

sagt <strong>der</strong> Mittzwanziger. Stand-by, das<br />

heisst: ständig bereit se<strong>in</strong>, um <strong>in</strong>nert<br />

zwanzig M<strong>in</strong>uten E<strong>in</strong>sätze zu fahren.<br />

Bleiben Aufträge aus, gibt es fünf<br />

Franken pro Stunde. Während <strong>der</strong><br />

Bereitschaftszeit ist es untersagt, für<br />

an<strong>der</strong>e Kurierdienste zu arbeiten.<br />

Gemäss <strong>Arbeit</strong>svertrag muss sich <strong>der</strong><br />

Velokurier ausserdem selbst gegen Erwerbsausfälle<br />

und Unfall versichern.<br />

Für alle Schäden kommt er selbst auf.<br />

E<strong>in</strong>e Kündigungsfrist gibt es nicht.<br />

Laut Rahmenvere<strong>in</strong>barung obliegt<br />

es ihm auch, Sozialversicherungen abzuschliessen.<br />

«Diese Abgaben haben<br />

wir den Selbstständigen bisher aber<br />

zusätzlich zum Stundenlohn ausgezahlt»,<br />

sagt Philipp Antoni, Mitbegrün<strong>der</strong><br />

von notime. Im März liess die<br />

Firma verlauten, künftig sämtliche<br />

Kuriere <strong>in</strong> reguläre Anstellungsverhältnisse<br />

e<strong>in</strong>zub<strong>in</strong>den. Bis zum 1. Oktober<br />

sollen die neuen <strong>Arbeit</strong>sverträge<br />

unterzeichnet werden, sagt Antoni:<br />

«Wir fanden e<strong>in</strong>e Lösung, die sehr gut<br />

funktioniert.» Gleichzeitig betont er:<br />

«Die Flexibilität <strong>der</strong> Fahrer soll erhalten<br />

bleiben.» So sollen KurierInnen<br />

etwa weiterh<strong>in</strong> Be reitschaftsdienst<br />

leisten, dabei aber besser entlöhnt<br />

werden. Man darf also gespannt se<strong>in</strong>.<br />

(Raphael Albisser)<br />

Alles zum neuen GAV <strong>der</strong> Velokuriere:<br />

syndicom.ch/branchen/logistik/velokuriere<br />

Logistik ist e<strong>in</strong> Wachstumsmarkt.<br />

Speziell trifft das auf die Branche<br />

Kurier-Express und Paket zu. Zwar hat<br />

syndicom da e<strong>in</strong>en Gesamtarbeitsvertrag<br />

(GAV), aber um auch <strong>in</strong> Zukunft<br />

angemessene <strong>Arbeit</strong>sbed<strong>in</strong>gungen zu<br />

garantieren, genügt das nicht. Umso<br />

wichtiger ist es, dass wir mit den Velokurieren<br />

<strong>in</strong> e<strong>in</strong>em kle<strong>in</strong>en, aber zukunftsträchtigen<br />

Bereich e<strong>in</strong>en guten<br />

GAV abschliessen kön nen. Die übrige<br />

Branche ist gut beraten, sich mit syndicom<br />

auf e<strong>in</strong>en verbesserten GAV zu<br />

e<strong>in</strong>igen. Denn für logistische Dienstleistungen<br />

<strong>in</strong> hoher Qualität braucht<br />

es faire <strong>Arbeit</strong>sbed<strong>in</strong>gungen.<br />

Schon fast e<strong>in</strong> Jahr dauert unser<br />

jüngster Kampf für e<strong>in</strong> gut ausgebautes<br />

Post stellennetz. Mit e<strong>in</strong>er <strong>in</strong>tensiven<br />

Kampagne gelang es, die Post unter<br />

hohen Rechtfertigungsdruck zu<br />

stellen. Zehntausende von Bürger<strong>in</strong>nen<br />

und Bürgern sowie die Mehrheit<br />

<strong>der</strong> betroffenen Angestellten haben<br />

sich an <strong>der</strong> Kam pagne beteiligt. Geme<strong>in</strong>sam<br />

mit ihnen ist es syndicom<br />

gelungen, hohen politischen Druck<br />

aufzubauen. Im Parlament werden<br />

<strong>der</strong>zeit zwei Vorstösse diskutiert, die<br />

e<strong>in</strong>e Überarbeitung des Postgesetzes<br />

for<strong>der</strong>n. Das s<strong>in</strong>d Erfolgsansätze, aber<br />

noch ke<strong>in</strong>e Erfolgsmeldungen. Die<br />

Post hat ihr Lobby<strong>in</strong>g und ihre<br />

PR-Kampagne <strong>in</strong> den letzten Monaten<br />

massiv verstärkt. Wir werden ihr die<br />

Stirn bieten.<br />

Daniel Münger ist Leiter des Sektors Logistik<br />

und Mitglied <strong>der</strong> syndicom-Geschäftsleitung.<br />

Mit dem GAV ans Ziel: Velokuriere müssen nicht nur schnell se<strong>in</strong>. (© Peter Klaunzer/Keystone)<br />

Hello Velo – hallo GAV<br />

Velokurierdienste: Sie s<strong>in</strong>d jung, ökologisch und unkompliziert.<br />

Und sie arbeiten <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Sektor, dem schon bald Tiefstlöhne<br />

drohen, weil Milliardenkonzerne den Markt übernehmen wollen.<br />

Höchste Zeit für e<strong>in</strong>en Gesamtarbeitsvertrag.<br />

Die Velokurierdienste <strong>in</strong> <strong>der</strong> Schweiz<br />

können auf e<strong>in</strong>e dreissig jährige Erfolgs<br />

geschichte zurückbli cken. 1988<br />

wurde das erste Velokurierunternehmen<br />

<strong>in</strong> Luzern gegründet, und bald<br />

darauf waren <strong>in</strong> je<strong>der</strong> grösseren<br />

Schweizer Stadt die rasenden Fahrrä<strong>der</strong><br />

anzutreffen.<br />

Die Dienstleistung ist überall e<strong>in</strong>e<br />

ähnliche, aber die Organisationsformen<br />

decken die ganze Vielfalt <strong>der</strong><br />

Unternehmensformen ab – Vere<strong>in</strong>e,<br />

Ge nossenschaften, Aktiengesellschaften.<br />

Geme<strong>in</strong>sam ist ihnen allen, dass<br />

sie nach <strong>der</strong> Revision des Postgesetzes<br />

2013 verpflichtet waren, e<strong>in</strong>en sozialpartnerschaftlichen<br />

Dialog zu starten.<br />

Nach e<strong>in</strong>em anfänglichen Abtasten<br />

entstand e<strong>in</strong> sehr konstruktiver<br />

Prozess, an dessen Ende nun <strong>der</strong> unterschriftsreife<br />

Gesamtarbeitsvertrag<br />

(GAV) steht.<br />

Dafür war es auch höchste Zeit.<br />

Denn die Branche ist mit den Herausfor<strong>der</strong>ungen<br />

<strong>der</strong> Digitalisierung ganz<br />

direkt konfrontiert. Die Besteller, Hersteller<br />

und Lieferanten werden über<br />

digitale Plattformen koord<strong>in</strong>iert. Das<br />

wird realistischerweise die Zukunft<br />

se<strong>in</strong>. Konkurrenten versuchen den<br />

Markt mit zweifelhaften Methoden zu<br />

erobern, sie beschäftigen Sche<strong>in</strong>selbstständige<br />

o<strong>der</strong> zw<strong>in</strong>gen ihre Angestellten<br />

zu <strong>Arbeit</strong> auf Abruf.<br />

Jetzt stellt sich die Frage, <strong>in</strong> welchem<br />

Rahmen diese <strong>Arbeit</strong> stattf<strong>in</strong>det.<br />

E<strong>in</strong> Blick nach Deutschland zeigt:<br />

Aus beuterische <strong>Arbeit</strong>sbed<strong>in</strong>gungen<br />

s<strong>in</strong>d bei den Kurierfirmen Foodora<br />

und Deliveroo bereits an <strong>der</strong> Tagesordnung.<br />

H<strong>in</strong>ter diesen Firmen stehen<br />

globale Milliardenkonzerne, die<br />

ge rade dabei s<strong>in</strong>d, die ganze Branche<br />

auf den Kopf zu stellen. Der Preis- und<br />

Lohnspirale gegen unten können<br />

die Schweizer Velokuriere mit e<strong>in</strong>er<br />

fortschritt lichen Sozialpartnerschaft<br />

entge genwirken. Mit dem GAV-Abschluss<br />

zeigen die Sozialpartner, dass<br />

Digitalisierung auch an<strong>der</strong>s aussehen<br />

kann und dass <strong>der</strong> technologische<br />

Fortschritt nicht auf Kosten <strong>der</strong> <strong>Arbeit</strong>nehmenden<br />

gehen muss, son<strong>der</strong>n<br />

zum Nutzen aller gestaltet werden<br />

kann.<br />

Velokuriere, die unter den GAV<br />

fallen, profitieren neu von e<strong>in</strong>em M<strong>in</strong>destlohn,<br />

klar geregelten Nacht- und<br />

Sonn tagszuschlägen, neu vere<strong>in</strong>barten<br />

<strong>Arbeit</strong>szeiten, Lohnfortzahlungen<br />

bei Krankheit und vielem mehr, das<br />

auch <strong>in</strong> klassischen Gesamtarbeitsverträgen<br />

zu f<strong>in</strong>den ist. Dabei wird<br />

aber genügend Spielraum für die jeweiligen<br />

Eigenheiten <strong>der</strong> e<strong>in</strong>zelnen<br />

Velokurierdienste gelassen.<br />

Nächstes Ziel von syndicom und<br />

dem <strong>Arbeit</strong>geberverband swissmessengerlogistics<br />

ist die Allgeme<strong>in</strong>verb<strong>in</strong>dlich<br />

erklärung (AVE). Dafür bestehen<br />

gute Chancen, solange die<br />

Velokuriere den Markt noch weitgehend<br />

alle<strong>in</strong>e bestreiten. Konkurrenzanbieter<br />

wie notime (siehe Artikel auf<br />

Seite 18) haben noch e<strong>in</strong>e sehr ger<strong>in</strong>ge<br />

Marktabdeckung. Sollten aber auch <strong>in</strong><br />

<strong>der</strong> Schweiz <strong>in</strong>ternationale Konzerne<br />

<strong>in</strong> den Markt e<strong>in</strong>steigen, dürfte es bald<br />

eng werden. Umso wichtiger werden<br />

<strong>der</strong> GAV und dessen Allgeme<strong>in</strong>verb<strong>in</strong>d<br />

lichkeit se<strong>in</strong>. (David Roth)<br />

syndicom.ch/branchen/logistik/velokuriere

20 <strong>Arbeit</strong>swelt<br />