syndicom magazin Nr. 12

Das syndicom-Magazin bietet Informationen aus Gewerkschaft und Politik: Die Zeitschrift beleuchtet Hintergründe, ordnet ein und hat auch Platz für Kultur und Unterhaltendes. Das Magazin pflegt den Dialog über Social Media und informiert über die wichtigsten Dienstleistungen, Veranstaltungen und Bildungsangebote der Gewerkschaft und nahestehender Organisationen.

Das syndicom-Magazin bietet Informationen aus Gewerkschaft und Politik: Die Zeitschrift beleuchtet Hintergründe, ordnet ein und hat auch Platz für Kultur und Unterhaltendes. Das Magazin pflegt den Dialog über Social Media und informiert über die wichtigsten Dienstleistungen, Veranstaltungen und Bildungsangebote der Gewerkschaft und nahestehender Organisationen.

Erfolgreiche ePaper selbst erstellen

Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.

<strong>syndicom</strong><br />

<strong>Nr</strong>. <strong>12</strong> Juli–August 2019<br />

<strong>magazin</strong><br />

Der<br />

Kollege<br />

Roboter

Anzeige<br />

Weiterbildungskurse<br />

für die Medienbranche<br />

Du arbeitest in der Medienbranche, der visuellen<br />

Kommunikation oder in der grafischen Industrie und<br />

willst mit dem technologischen Wandel Schritt halten?<br />

Mit den Kursen des Weiterbildungszentrums<br />

Helias bleibst du à jour und erwirbst Kompetenzen,<br />

die du auch in der Freizeit brauchen kannst. Helias<br />

ist das gemeinsame Weiterbildungsinstitut der Gewerkschaften<br />

<strong>syndicom</strong> und Syna sowie von Viscom,<br />

dem Arbeitgeberverband der grafischen Industrie.<br />

Die Institutsleitung wird von <strong>syndicom</strong> – Abteilung<br />

Bildung wahrgenommen.<br />

Unsere nächsten Kurse<br />

Adobe Illustrator für Fachleute<br />

Clever ausschiessen – effizient produzieren<br />

Web-Auftritte mit WordPress und Elementor<br />

Photoshop, Bildbearbeitung für Print und Web<br />

Weiterbildung für Korrektorinnen und Korrektoren<br />

Adobe Photoshop für Einsteiger<br />

Adobe Illustrator Tipps & Tricks<br />

Workshop: Grafische Gestaltung und Typografie<br />

Adobe Lightroom weiterführend<br />

Adobe Animate CC und Adobe Character Animator<br />

für Einsteiger<br />

26. und 27. September<br />

3. und 4. Oktober<br />

23. und 24. Oktober<br />

29. und 30. Oktober<br />

31. Oktober/1. und 2. November<br />

13. November<br />

14. November<br />

20. und 21. November<br />

22. November<br />

25. und 26. November<br />

Mehr Informationen und Anmeldung<br />

unter helias.ch

Inhalt<br />

4 Teamporträt<br />

5 Kurz und bündig<br />

6 Die andere Seite<br />

7 Gastautor Kurt Pärli<br />

8 Für Roboter arbeiten<br />

16 Arbeitswelt<br />

21 Garantien für «mytime»<br />

22 Was sollen wir lehren?<br />

25 Digitale Überwachung<br />

26 Freizeit<br />

27 1000 Worte<br />

28 Bisch im Bild<br />

30 Aus dem Leben von ...<br />

31 Kreuzworträtsel<br />

32 Was muss sich ändern?<br />

Hey Siri! Okay, Google!<br />

Heute fragen wir unser Handy nach Informationen<br />

und regulieren aus der Ferne die Temperatur<br />

zu Hause. In einigen Jahren wird es normal<br />

sein, eine nicht-menschliche Kollegin zu haben<br />

oder einen Roboter, der unsere Arbeit erledigt.<br />

Schon heute arbeiten wir mit Paketdrohnen,<br />

führerlosen Bussen und sogar mit RoboterjournalistInnen.<br />

Das Dossier in dieser Ausgabe<br />

widmet sich der Entwicklung der Künstlichen<br />

Intelligenz (KI) in den Berufsfeldern unserer<br />

Gewerkschaft.<br />

Wenn die Entwicklung der KI weiter so voranschreitet,<br />

haben wir bald Computer, die so intelligent<br />

sind wie wir, aber viel schneller. Einige<br />

Forscher fürchten diesen Moment, der als<br />

«technologische Singularität» bezeichnet wird.<br />

Von da an könnte eine KI sich von uns unabhängig<br />

machen – mit ernsthaften Risiken für uns<br />

Menschen.<br />

Theoretische Spekulation? Apokalyptische<br />

Science-Fiction à la «Terminator»? Wer weiss.<br />

In der Zwischenzeit müssen wir als Gewerkschaft<br />

sicherstellen, dass die Politik eine soziale<br />

Digitalisierung durchsetzt, die sich auf das<br />

Wohlergehen der Menschen konzentriert. Dazu<br />

fordern wir eine Verkürzung der Arbeitszeit und<br />

pochen auf Weiterbildung. Denn, wie Professor<br />

Gambardella auf Seite 22 festhält, die jungen<br />

Generationen müssen Kreati vität, Soziabilität,<br />

Aufgeschlossenheit und kritisches Denken stärken.<br />

Die typisch menschlichen Eigenschaften,<br />

die die menschliche Intelligenz ausmachen.<br />

4<br />

8<br />

22<br />

Giovanni Valerio, <strong>syndicom</strong>-Redaktor

4<br />

Teamporträt<br />

«Ein GAV, bei dem es nur Verbesserungen<br />

gibt»<br />

Christophe Demierre (53)<br />

Der ehemalige Automechaniker in der<br />

Garage der Post ist heute Aussendiensttechniker<br />

für Freiburg. Seine Arbeit<br />

besteht darin, die gesamte Infrastruktur<br />

der Postgebäude instand zu<br />

halten. Der Einwohner von Villargiroud<br />

(FR) ist seit dreissig Jahren Mitglied<br />

von <strong>syndicom</strong> (und ihrer Vorläuferin<br />

PTT-Union).<br />

Ahmed Dakoumi (57)<br />

Der Techniker HLKSE (Heizung, Lüftung,<br />

Klima, Sanitär, Elektro) arbeitet seit<br />

2011 bei der Post Immobilien Management<br />

und Services AG (IMS) in Genf<br />

Montbrillant. Zuvor leitete er die Elektroabteilung<br />

einer Privatklinik. Er ist seit<br />

32 Jahren Gewerkschaftsmitglied und<br />

engagiert sich in der Sektion Genf.<br />

Christian Studer (49)<br />

Der Aussendiensttechniker für La<br />

Chaux-de-Fonds und Neuenburg arbeitet<br />

seit 29 Jahren bei der Post für IMS.<br />

Seit 29 Jahren ist er auch Mitglied der<br />

Gewerkschaft. Seit 5 Jahren ist er Präsident<br />

des nationalen Vorstandes IMS.<br />

Text: Sylvie Fischer<br />

Bild: François Graf<br />

«Wir haben das Boot<br />

wieder flottgemacht<br />

und in Fahrt gebracht»<br />

«Wichtig ist, dass der neue GAV keine<br />

Verschlechterung des Status der<br />

Mitarbeitenden bedeutet. Im Gegenteil,<br />

wir haben nur Verbesserungen<br />

erzielt», stellt Christian Studer zufrieden<br />

fest. Er ist Vorsitzender des<br />

Verhandlungsausschusses für den<br />

GAV von IMS, die Immobilienverwaltung<br />

von Gebäuden der Post und anderer<br />

Kunden. IMS beschäftigt rund<br />

1500 Mitarbeitende.<br />

«Die Post wollte nur den GAV<br />

2017 erneuern, aber wir strebten<br />

Verbes serungen an, weil wir viel<br />

verloren hatten», fährt Christophe<br />

Demierre fort. Wichtige Verhandlungspunkte<br />

wurden mit den Mitarbeitenden<br />

identifiziert. Anschliessend<br />

wurde eine Onlineumfrage<br />

durchgeführt, um die Bedeutung der<br />

einzelnen Punkte für das Personal<br />

zu ermitteln. An erster Stelle stand<br />

die Verbesserung der Sozialvereinbarung<br />

für IMS: «Wir hätten uns einen<br />

Sozialplan wie bei Post CH gewünscht,<br />

aber diese Vereinbarung ermöglicht<br />

immerhin eine Abfindung<br />

im Fall einer Entlassung, die nach<br />

Dienst und Lebens alter variiert»,<br />

fügt er an.<br />

Auch eine Lohnmatrix, die einen<br />

höheren Anstieg der Niedriglöhne<br />

ermöglicht, wurde akzeptiert. Eine<br />

gute Verhandlung ermöglichte, die<br />

Erhöhung nicht mehr als Einzelprämien<br />

zu erhalten, sondern als Teil<br />

des Gehalts. Nur wer bereits über<br />

dem Lohnband liegt, erhielt eine<br />

Einzelprämie von 500 Franken.<br />

Die Mahlzeitenzulage wird erhöht,<br />

und eine Pauschale von<br />

250 Franken kommt Aussendienst<br />

Mitarbeitenden zugute, «das ist etwas<br />

mehr als die Hälfte dessen, was<br />

gefordert wurde». Ein Recht auf<br />

Weiterbildung wird ermöglichen, im<br />

Falle einer Ablehnung einen Eskalationsprozess<br />

zu aktivieren. Die geforderten<br />

drei zusätzlichen Urlaubstage<br />

für alle ab 50 wurden abgelehnt,<br />

stattdessen wird eine zusätzliche<br />

bezahlte Nachmittagspause für alle<br />

Mitarbeitenden eingeführt.<br />

«Damit so etwas möglich wird,<br />

müssen wir uns noch mehr gewerkschaftlich<br />

organisieren.» Die Errungenschaften<br />

zeigen, dass es sich<br />

lohnt.

Kurz und<br />

bündig<br />

Lohnmassnahmen PostFinance \ Lohnmassnahmen SecurePost \<br />

Berufsprüfung GewerkschaftssekretärIn bestanden \ Jahrheft<br />

des Presserats \ Internazionale-Festival \ Ein guter Sozialplan<br />

für die ZustellerInnen bei DMC<br />

5<br />

Lohnmassnahmen 1:<br />

PostFinance<br />

Viele Mitglieder bei PostFinance meldeten<br />

sich bei <strong>syndicom</strong>. Sie hinterfragten<br />

die Umsetzung der Lohnmassnahmen<br />

und ebenso ihre Lohnerhöhung. Sie hatten<br />

ihre Lohndaten in unseren Online-<br />

Lohnrechner eingegeben und festgestellt,<br />

dass sie den Vorschlagswert<br />

nicht erhalten hatten. Der Vorschlagswert<br />

ist zwar nicht zwingend geschuldet,<br />

aber eine Abweichung muss von<br />

PostFinance begründet werden – und<br />

nicht alle Begründungen sind zulässig.<br />

Dank der Intervention von <strong>syndicom</strong><br />

wird das jetzt genauer überprüft.<br />

Lohnmassnahmen 2:<br />

SecurePost<br />

Nach dem Angebot von Fr. 200.– und zusätzlichen<br />

Fr. 350.– bei Erreichen des<br />

Zielbandes gelangte <strong>syndicom</strong> an die<br />

Schlichtung. Denn die wirtschaftlichen<br />

Kennzahlen liessen vermuten, dass das<br />

Zielband nur schwer erreicht werden<br />

würde. Die Mitglieder waren gleicher<br />

Meinung und lehnten das Resultat ab.<br />

Mit der Einigung auf garantierte 450<br />

Franken (pro rata Beschäftigungsgrad)<br />

erreicht <strong>syndicom</strong> vor der Schlichtung<br />

eine Verbesserung. Denn die Auszahlung<br />

wird allen Mitarbeitenden unter dem<br />

GAV bedingungslos gewährt.<br />

Herzlichen Glückwunsch!<br />

Vier KollegInnen von <strong>syndicom</strong> haben<br />

ihren eidgenössischen Fachausweis der<br />

Berufsprüfung GewerkschaftssekretärIn<br />

erhalten. Auf dem Bild von links: Dietmar<br />

Helbig (St. Gallen, Logistik), Azra Ganic<br />

(Zürich, ICT), Adriano Troiano (Bern,<br />

Logistik) und Caroline Diethelm (Zürich,<br />

Rechtsdienst). In der Mitte der Präsident<br />

von <strong>syndicom</strong>, Daniel Münger.<br />

Der 2010 gegründete und vom Staatssekretariat<br />

für Bildung, Forschung und<br />

Innovation anerkannte Kurs vermittelt<br />

Rechtswissen und Kenntnisse für die<br />

Organisation von Kampagnen. Die Weiterbildung<br />

bei Movendo umfasst zehn<br />

Pflichtmodule und neun Tage Vertiefung,<br />

insgesamt 40 Ausbildungstage.<br />

Info: valerie.boillat@movendo.ch<br />

Der Presserat online<br />

Der Schweizerische Presserat hat im<br />

vergangenen Jahr 102 Beschwerden erledigt,<br />

sich neu mit Online-Medien befasst<br />

und kontroverse Fälle diskutiert<br />

(z. B. das Foto der beiden syrischen<br />

Kinder, die nach einem Giftgasangriff<br />

starben). Das Jahrheft 2019 ist online<br />

in den Landessprachen und auf Englisch<br />

verfügbar und enthält auch Überlegungen<br />

über die rasanten Veränderungen<br />

des Berufs. Presserat.ch.<br />

Mit <strong>syndicom</strong> nach Ferrara<br />

ans Internazionale-Festival<br />

Seit 2007 organisiert die Zeitschrift<br />

Internazionale ein Festival in Ferrara,<br />

mit Zehntausenden Besuchern an drei<br />

Tagen mit Workshops, Treffen und Präsentationen<br />

von Büchern und Filmen<br />

(oft auf Englisch). Das nächste Festival<br />

findet vom 4. bis 6. Oktober statt. <strong>syndicom</strong><br />

bietet den Mitgliedern des Sektors<br />

Presse und elektronische Medien<br />

die Möglichkeit, am Festival inkl. einer<br />

Übernachtung in Ferrara zu einem attraktiven<br />

Preis teilzunehmen. Anmeldungen:<br />

nicola.morellato@<strong>syndicom</strong>.ch<br />

ZustellerInnen brauchen<br />

grosszügigen Sozialplan<br />

Die ZustellerInnen bei der Direct Mail<br />

Company (DMC), einer Post-Tochter,<br />

sind von grossen Veränderungen betroffen.<br />

Sie erhalten rund 150 neue KollegInnen<br />

von der Distriba, die von DMC<br />

aufgekauft wurde. <strong>syndicom</strong> begrüsst<br />

grundsätzlich die Harmonisierung der<br />

Arbeitsbedingungen. Offen bleibt, zu<br />

welchen Bedingungen dies geschehen<br />

soll. Gleichzeitig beabsichtigt die Post,<br />

ab 2020 die Anzahl Zustelltage bei DMC<br />

zu reduzieren. Dies bedeutet für über<br />

3000 ZustellerInnen Arbeitszeit reduktion<br />

und damit Lohnkürzung. <strong>syndicom</strong><br />

fordert als Abfederung einen grosszügigen<br />

Sozialplan. Zurzeit finden in der<br />

Deutschschweiz und in der Romandie<br />

Informationsanlässe statt.<br />

Agenda<br />

September<br />

15. 9.<br />

Lauf gegen Rassismus<br />

Am Bettag laufen wir wieder in Zürich,<br />

Bäckeranlage, gegen Rassismus und<br />

Ausgrenzung. Egal ob mit professioneller<br />

Vorbereitung oder gemütlich mit<br />

dem Kinderwagen. Wer mitmacht,<br />

setzt ein Zeichen.<br />

28. 9.<br />

Kl!ma des Wandels<br />

Nationale Demo für konsequente<br />

Klima politik und mehr Klimagerechtigkeit.<br />

Start: 13.30 Uhr auf der Schützenmatte<br />

in Bern, weitere Infos auf<br />

Klimademo.ch<br />

28. 9.<br />

Jugendkonferenz<br />

Unsere Arbeitswelt verändert sich<br />

ständig. Wir müssen diese Veränderungen<br />

aktiv mitgestalten. Deshalb beschäftigen<br />

wir uns mit der Arbeit von<br />

morgen: Wie wird sie aus sehen? Wie<br />

ist es, wenn eine App den Arbeitsalltag<br />

bestimmt? Und wie können wir mitbestimmen?<br />

Alle <strong>syndicom</strong>-Mitglieder<br />

unter 31 sind ganz herzlich eingeladen.<br />

Anmeldungen an jugend@<strong>syndicom</strong>.ch<br />

Oktober<br />

5. 10.<br />

Besichtigung der Rega-Basis<br />

St. Gallen. Organisiert von der<br />

Regional gruppe Rheintal-Buchs des<br />

Sektors Logistik. Anmeldung auf<br />

<strong>syndicom</strong>.ch/veranstaltungen<br />

November<br />

14. 11.<br />

Seminar: Generation Slashers<br />

Welche (arbeits-)rechtlichen Fragen<br />

stellen sich, wenn ich mehrere Arbeitgebende<br />

habe. Nidau, Lago Lodge.<br />

Anmeldung unter sp@<strong>syndicom</strong>.ch<br />

<strong>syndicom</strong>.ch/agenda

6 Die andere<br />

Martina Müggler<br />

Seite<br />

ist mit 34 Jahren Leiterin Strategie & Innovation bei Post-<br />

Auto und Mitglied der Geschäftsleitung. Seit 2014 leitete sie<br />

den Bereich Mobilitätsentwicklung bei PostAuto und konnte<br />

das autonome Shuttle (SmartShuttle-Projekt) realisieren.<br />

1<br />

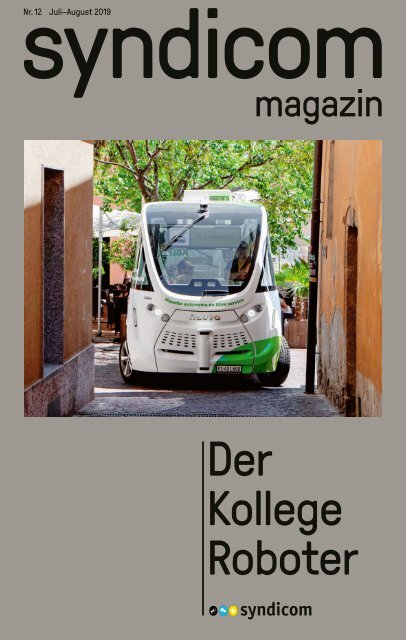

Im September 2017 zog PostAuto eine<br />

positive Bilanz der beiden in Sion<br />

verkehrenden autonomen Busse.<br />

Wo stehen wir jetzt?<br />

Angesichts des enormen auch internationalen<br />

Interesses bat die Stadt<br />

Sion PostAuto, den Pilotversuch über<br />

Ende 2017 hinaus zu verlängern. Am<br />

vergangenen 23. Juni feierten wir den<br />

dreijährigen Betrieb. Inzwischen haben<br />

wir am Bahnhof Sion eine Linie<br />

hinzugefügt, Ampeln in die Strecke<br />

integriert und fast 50 000 Passagiere<br />

befördert. Im Allgemeinen ist das<br />

Echo der Kunden sehr positiv.<br />

2<br />

Welches Budget war für die Durchführung<br />

dieses Projekts nötig? Ist es<br />

eine Partnerschaft zwischen PostAuto<br />

und den anderen Partnern (Stadt<br />

Sion, Kanton Wallis, EPFL, Navya-<br />

Hersteller ...)? Wer bezahlt was genau?<br />

Wir können keine Zahlen vorlegen.<br />

Das Projekt wurde zunächst durch<br />

den Innovationsfonds der Post finanziert<br />

(insgesamt 430 Millionen, Anm.<br />

d. Redaktion), aber inzwischen sind<br />

es die Stadt Sion und ihre Partner, die<br />

alle Kosten übernehmen.<br />

3<br />

Können die derzeit von Fahrern bedienten<br />

Linien auch von den autonomen<br />

Bussen übernommen werden?<br />

Autonome Shuttles sind eine Ergänzung<br />

zu den «konventionellen»<br />

Bussen mit unseren Fahrern. Sie<br />

sorgen für die Mobilität des letzten<br />

Kilometers. Es kommt daher nicht in<br />

Frage, bestehende Linien zu ersetzen.<br />

Dies ist ein zusätzliches Angebot für<br />

Orte, wo es noch keine Mobilitätslösungen<br />

gibt und wo ein herkömmlicher<br />

Bus etwa aufgrund seiner<br />

Grösse Zugangsprobleme hätte.<br />

4<br />

Können wir uns vorstellen, dass<br />

schwierige Strecken, zum Beispiel in<br />

den Bergen, bald von autonomen<br />

Bussen bedient werden?<br />

Shuttles sind ideal für kurze Entfernungen,<br />

aber die Technologie ist derzeit<br />

noch nicht ausreichend entwickelt<br />

für diese Art der Anwendung. Zu<br />

komplizierte Strecken oder schwierige<br />

Wetterbedingungen (Schnee, starker<br />

Regen) bleiben eine Herausforderung.<br />

Grosse Fortschritte werden<br />

durch Projekte wie in Sion erzielt, bei<br />

denen wir schrittweise die Komplexität<br />

der zu fahrenden Strecke erhöhen.<br />

Text: Sylvie Fischer<br />

Bild: François Graf<br />

5<br />

Kann man sagen, wann und wo dies<br />

eines Tages der Fall sein könnte?<br />

Selbst wenn wir mit Projekten wie<br />

denen in Sion grosse Fortschritte<br />

machen, muss die Technologie noch<br />

erheblich weiterentwickelt werden.<br />

Darüber hinaus ist die notwendige<br />

Regelung, die den regelmässigen Betrieb<br />

von autonomen Bussen ohne<br />

Fahrer ermöglichen würde, noch<br />

nicht eingeführt. PostAuto bleibt in<br />

diesem Bereich aktiv und beabsichtigt,<br />

künftig neue Pilotversuche auf<br />

immer komplexeren Strecken zu starten,<br />

ohne zum jetzigen Zeitpunkt<br />

mehr dazu sagen zu können.<br />

6<br />

Hat PostAuto geschätzt, wie viele<br />

Fahrer durch autonome Busse ersetzt<br />

werden könnten, zum Beispiel in<br />

zehn Jahren?<br />

Es wird keinen Ersatz geben. Im Gegenteil:<br />

Nach den Prognosen des<br />

Bundesrats wird die Nachfrage nach<br />

öffentlichen Verkehrsmitteln bis<br />

2040 um 51 % steigen. PostAuto wird<br />

mehr Fahrer brauchen. Allein die Eröffnung<br />

des Eisenbahntunnels Monte<br />

Ceneri im Dezember 2020 wird erheblichen<br />

Bedarf an zusätzlichem<br />

Personal mit sich bringen. Die autonomen<br />

Shuttles werden weiterhin<br />

eine ergänzende Massnahme zu den<br />

von unseren Fahrern gefahrenen<br />

Bussen bleiben.

Gastautor<br />

Die Digitalisierung ist ein weltweiter<br />

Treiber der Verbreitung neuartiger und oft prekärer<br />

Beschäftigungsformen. Arbeit und Dienstleistungen<br />

werden zunehmend über digitale<br />

Plattformen organisiert. Plattformen wie Uber<br />

verstehen sich nicht als Arbeitgeber und lagern<br />

möglichst alle Risiken auf Kunden und auf die<br />

ArbeitnehmerInnen aus. Die Arbeitsinhalte und<br />

die Arbeitsintensität verändern sich. Viele Tätige<br />

werden durch Roboter oder Algorithmen ersetzt.<br />

Es entstehen neue Jobs; sie erfordern andere<br />

Qualifikationen. Die Anforderungen an ArbeitnehmerInnen<br />

steigen. Die Technologie erlaubt<br />

auch eine immer raffiniertere Überwachung.<br />

Dazu kommt: Die allgegenwärtige Nutzung von<br />

Smartphones und Notebooks bringt die Grenzen<br />

zwischen Privat- und Arbeitsleben zum Verschwinden.<br />

Das bringt mehr Autonomie, kann<br />

aber auch die Gesundheit beeinträchtigen.<br />

Die Digitalisierung wird sich nicht aufhalten<br />

lassen. Unter welchen Bedingungen die Plattformen<br />

ihr Geschäft betreiben, was alles an<br />

Überwachung zulässig ist, wie die Arbeitszeit<br />

erfasst und kontrolliert werden soll: das ist alles<br />

gestaltbar und kein Naturereignis. Das wissen<br />

auch jene Kreise, die einen Abbau bestehender<br />

Regulierung (freie Fahrt für Uber, Liberalisierung<br />

der Arbeitszeiten u. Ä.) fordern. Hier gilt es<br />

Gegen steuer zu geben, die Gefahren der Plattformbeschäftigung<br />

sind zu benennen und zu<br />

bekämpfen. Die Arbeitswelt steht an einem<br />

Scheideweg. Die Digitalisierung bietet Chancen<br />

für die Befreiung von monotoner Arbeit, für eine<br />

Flexibilität, die den Interessen der Arbeitnehmenden<br />

und der Betriebe dient. Das bedingt<br />

starke Gewerkschaften und Demokratie am<br />

Arbeits platz. Die Alternative sind die Erosion des<br />

arbeitsrechtlichen Schutzes, der Verlust an sozialer<br />

Sicherheit und die totale Überwachung<br />

durch eine rechtlich nicht gebändigte Technologie.<br />

Innovation ist, den Fortschritt so zu nutzen,<br />

dass er allen und nicht nur wenigen dient.<br />

Die Überwachung wird<br />

immer raffinierter<br />

Prof. Dr. Kurt Pärli absolvierte zunächst<br />

eine Ausbildung zum Sozialarbeiter an<br />

der Berner Fachhochschule und studierte<br />

dann Rechtswissenschaften in Freiburg.<br />

Nachdem er als Jurist wie als<br />

Sozialarbeiter berufstätig gewesen war,<br />

machte er bei Prof. Dr. Thomas Geiser<br />

an der Universität St. Gallen seine<br />

Doktorarbeit im Arbeitsrecht, wo er sich<br />

auch habilitierte. Nach Aufenthalten als<br />

Gastforscher an der Universität von<br />

Kalifornien Berke ley und am Institut für<br />

Arbeitsrecht in London unterrichtet er<br />

seit Februar 2016 als Professor für<br />

Soziales Privatrecht an der Universität<br />

Basel.<br />

7

Arbeiten<br />

mit und

Sie nehmen unsere Jobs bei PostAuto, in Callcentern und Medien.<br />

Künstliche Intelligenz macht die Kontrolle in der Arbeitswelt total.<br />

Wir füttern sie. So machen sie uns zu ihren Klickproletariern.<br />

GPT 2, die Künstliche Intelligenz für Manipulation und Weltherrschaft.<br />

Dossier 9<br />

für Roboter

10 Dossier<br />

Roboter können viel, weil wir es ihnen<br />

beibringen. Dafür wollen wir jetzt<br />

Gegenleistungen. Etwa mehr Freizeit.<br />

Die Blechkollegen sind unter uns. In den Fabriken.<br />

Sie fahren unsere Postautos. Sie reden<br />

für und mit uns. Sie schreiben unsere Artikel.<br />

Sie kontrollieren uns und nun sollen sie eine<br />

Million Arbeitende ersetzen. Stecker ziehen?<br />

Besser: Nutzen wir sie für bessere Arbeit und<br />

ein besseres Leben. Digital muss sozial.<br />

Nur wollen wir das oft nicht wahrhaben. Diese KI-<br />

Maschinen haben unser Leben in Nullen und Einsen eingeteilt,<br />

sie haben uns digitalisiert. Manchmal finden wir<br />

das bequem, wenn etwa ein chinesisches Handy in einem<br />

französischen Netz nach zwei SMS aus Bern plötzlich<br />

schweizerdeutsche Korrekturvorschläge macht. Aber was<br />

wissen Huawei und mein Telefonanbieter in Marseille<br />

sonst noch über mich?<br />

Text: Sylvie Fischer, Oliver Fahrni<br />

Bilder: Hélène Tobler<br />

In 16 Jahren übernimmt die Künstliche Intelligenz (KI)<br />

das Kommando über die Menschheit. Das behaupten Leute,<br />

die an dieser Künstlichen Intelligenz bauen. Oder die<br />

davon leben, dies zu behaupten, etwa der MIT-Professor<br />

und Firmengründer Ray Kurzweil, der als Technik-Genie<br />

gilt.<br />

Dieser Putsch wird, so vermutet er, schlagartig geschehen.<br />

Selbstlernende und miteinander kommunizierende<br />

Computer und Roboter werden dann angeblich durch<br />

eine «Intelligenzexplosion» plötzlich so rasend schlau,<br />

dass sie den Menschen nicht mehr benötigen – und der<br />

Mensch seinerseits nicht mehr versteht, was die KI da<br />

treibt. Immerhin, einen kleinen Trost gibt es: Diese «technische<br />

Singularität» hätte eigentlich schon eintreten müssen,<br />

sie wurde aber mehrmals abgesagt. Dafür hat die<br />

Künstliche Intelligenz jetzt sogar eine eigene Kirche,<br />

«Way of the Future», gegründet vom Roboterpionier<br />

Antho ny Levandowski.<br />

Sie arbeiten mit uns – und wir für sie<br />

Ob ein Bittgebet an die KI hilft, wenn die Killermaschinen<br />

kommen? 1000 Experten aus dem Silicon Valley haben<br />

2015 in einem offenen Brief die Menschheit vor Kampfrobotern<br />

gewarnt, die sich selbständig machen könnten,<br />

um die Gattung Mensch auszurotten. Irre Vorstellung?<br />

Stephen Hawking hatte den Brief unterschrieben, Apple-<br />

Mitbegründer Steve Wozniak, weiter der Chef von Tesla,<br />

Elon Musk, und etliche Leute wie Demis Hassabis, der<br />

«Deep Mind» leitet, das Programm von Google für Künstliche<br />

Intelligenz. Das war keine Gang von Technikfeinden.<br />

Sie müssten es ja eigentlich wissen.<br />

Ihr Planet der Roboter ist zwar schön gruselig und faszinierend.<br />

Doch seit George Orwells Roman «1984» wissen<br />

wir, dass negative Utopien dazu dienen, eine Entwicklung,<br />

die bereits im Gange ist, dadurch zu verschleiern,<br />

dass man sie in die Zukunft wegbefördert. Das verstellt<br />

uns den Blick auf unsere Wirklichkeit.<br />

Roboter sind längst unter uns. Nicht nur nette wie<br />

«SpotMini», der Roboterhund, der Türen aufmachen<br />

kann, oder die klassischen Produktionsroboter, von denen<br />

jedes Jahr fast 400 000 neu zum Einsatz kommen. Wir<br />

leben und arbeiten mit Robotern in jeder Form. Mit<br />

Sprachmaschinen, Drohnen, Pflegerobotern, Steuerungstools,<br />

Social Media Bots etc. Sie arbeiten für und mit uns.<br />

Oder, das ist inzwischen häufiger, genau anders rum: Sie<br />

arbeiten mit uns (oft ohne unser Wissen) und wir für sie.<br />

Denn mit jedem Klick trainieren wir ihre Algorithmen,<br />

ihre Künstliche Intelligenz. Wir korrigieren sie ständig<br />

und füttern sie mit den Daten, die sie brauchen, um uns<br />

zu ersetzen. Wir sind ihre Klickproletarier.<br />

«Dieser Job ist wegrationalisierbar»<br />

Intelligente Maschinen entscheiden zunehmend an unserer<br />

Stelle. Etwa der Anlageroboter von PostFinance. Er<br />

glaubt, mich besser zu kennen als ich mich. Die Roboter<br />

kontrollieren uns und es entgeht ihnen wenig, wie die Angestellten<br />

in Callcentern am eigenen Leib erfahren. Kein<br />

Zögern, keine Verlangsamung des Arbeitseifers, keine<br />

emotionale Aufwallung bleibt unbemerkt. Fehler ohnehin<br />

nicht. Da geht dann kein Vorgesetzter dazwischen,<br />

sondern die KI: sie unterbricht, rügt, weist an. Die Maschine<br />

ist der Chef.<br />

Solche Techniken werden in immer mehr Berufsfeldern<br />

eingesetzt. Sie erzeugen einen Stress, der in der<br />

Arbeitsmedizin für dringenden Handlungsbedarf sorgt.<br />

Das eigentliche Ziel dieser Formen von KI besteht darin,<br />

so viel Wissen und Know-how aus der menschlichen Tätigkeit<br />

und Kommunikation abzusaugen («Hand und Wort»),<br />

dass sie den Menschen kontrollieren, vorausberechnen<br />

und imitieren können. Dann soll die Maschine dem Aktionär<br />

melden: Dieser Job ist wegrationalisierbar. Doch der<br />

Roboter ist ein Stück Blech oder Silizium, er hat keinen eigenen<br />

Willen, keine ausbeuterische Persönlichkeit. Er ist<br />

dafür programmiert. Mit einfachen, ausführenden Programmen.<br />

Und – das ist das Besondere an Künstlicher Intelligenz<br />

– mit Meta-Befehlen wie: Suche nach Möglichkeiten,<br />

den Arbeitsvorgang X effizienter, billiger und<br />

menschenfrei zu machen.<br />

Immer sind der Roboter und die Künstliche Intelligenz<br />

nur der bewaffnete Arm des Kapitals im Kräfteverhältnis<br />

mit der Arbeit. Wetten Aktionäre und ihre Manager<br />

mit Milliarden-Innovationsprogrammen auf die<br />

Digitalisierung, will es die elementare Logik, dass dies<br />

zwei Zielen dient. Erstens wollen sie im Markt mithalten.<br />

Unsere<br />

Ausbildungen<br />

veralten?<br />

Zahlt uns die<br />

Fortbildung!

Und zweitens soll die menschliche Arbeit soweit möglich<br />

eliminiert oder zumindest grundlegend neu organisiert<br />

werden.<br />

Klar geschieht dies so, als gäbe es nichts Neues unter<br />

der Sonne. Es ist zwar beunruhigend, in einem Postauto<br />

ohne Chauffeur über Walliser Bergstrassen zu kurven.<br />

Doch nein, versichert PostAuto, es geht nicht darum,<br />

Streiks abzuwenden, krankheitsbedingte Abwesenheiten<br />

zu verringern oder gar Personal abzubauen, wenn der<br />

Konzern automatisch fahrende Busse entwickelt. Doch<br />

das Projekt wird kräftig vorangetrieben. In Sion (siehe Interview<br />

Seite 6) lernen die Fahrzeuge von PostAuto jeden<br />

Tag besser, die Schwierigkeiten des führerlosen Betriebs<br />

zu bändigen. Der Chauffeur in Graubünden oder im Val<br />

d’Anniviers, der sich vorstellt, nur ein Mensch könne<br />

einen Bus sicher durch Steinschläge und Kurven am Abgrund<br />

bringen, unterschätzt die Möglichkeiten der Künstlichen<br />

Intelligenz. Sein hohes Berufsethos macht ihn zum<br />

unfreiwilligen Helfer seiner eigenen Abschaffung, wenn<br />

er den Robotern alles beibringt, was ihn lange Jahre im<br />

Beruf gelehrt haben. Wie dies etwa die beiden «Begleiter»<br />

im «Smart Shuttle» von Sion tun, die man auf unserem<br />

Titel bild mit verschränkten Armen sieht (siehe auch das<br />

Gespräch mit Adriano Troiano unten).<br />

«Die Arbeiter sind sich der Automatisierung,<br />

die ihre Arbeitsplätze bedroht, nicht bewusst»<br />

Adriano Troiano ist Regionalleiter im<br />

Berner Regionalsekretariat von <strong>syndicom</strong><br />

und hat gerade den neuen eidgenössischen<br />

Fachausweis der Berufsprüfung<br />

Gewerkschaftssekretär<br />

erhalten (s. Seite 5). Seine Abschlussarbeit<br />

«Die Logistik der Zukunft: Drohnen<br />

und selbstfahrende Fahrzeuge.<br />

Werden bald Roboter den Menschen in<br />

der Paketzustellung ersetzen?» erhielt<br />

den Preis für die originellste Arbeit.<br />

Haben die Arbeitenden, die Adriano als Gewerkschafter trifft,<br />

Angst vor einer solchen Entwicklung? «Nein, leider nicht. Die<br />

Chauffeure von PostAuto glauben nicht an eine Zukunft mit<br />

selbstfahrenden Bussen und denken nicht, dass ihre Arbeit<br />

automatisiert werden kann. Die Entwicklung wird wohl erst<br />

die nächste Generation betreffen. Was aber unterschätzt wird,<br />

ist, dass die Arbeitnehmenden für die Bewältigung dieses<br />

Wandels, der bereits im Gange ist, geschult werden müssen.<br />

Man braucht nur das Interesse von Galliker, eines der wichtigsten<br />

Transportunternehmen der Schweiz, an der Robotisierung<br />

und Automatisierung in der Logistik zu beachten.<br />

Ich hingegen habe ein wenig Angst vor dieser Entwicklung.<br />

Ich habe eine Reportage über eine Fabrik in China gesehen, in<br />

der nur noch eine Person arbeitet, in der Kontrolle. Durch die<br />

Automatisierung der Lieferung von Paketen geht alles viel<br />

schneller und der Kapitalismus wird immer weniger Menschen<br />

bezahlen müssen, weil er sie nicht mehr braucht. Deshalb<br />

müssen wir jetzt eine Verkürzung der Arbeitszeit ohne Lohnkürzung<br />

fordern. Diese Forderung sollte von allen Gewerkschaften<br />

auf europäischer Ebene getragen werden.»<br />

Warum hast du dich für dieses Thema interessiert? «Ich hatte<br />

einen Bericht über Drohnen bei Amazon und die Videos der<br />

Post über die Lieferung von Laborproben gesehen. Da täglich<br />

20 000 Pakete nur in die Stadt und den Grossraum Bern gehen,<br />

kann das keine allgemeine Lösung sein. Aber für bestimmte<br />

Lieferungen sind Drohnen gefragt. Diese müssen sich aber<br />

noch weiterentwickeln, im Moment können sie wegen der Batteriegrösse<br />

nur kleine Lasten tragen. Vernetzte Häuser könnten<br />

auch den Zugang für die Roboter ermöglichen, somit wird<br />

der Paketbote überflüssig. Derzeit haben die Drohnenunfälle<br />

in der Schweiz und den USA die Begeisterung etwas gedämpft,<br />

und der Skandal rund um PostAuto hat die Investition in neue<br />

Technologien gebremst. Hinzu kommt eine gewisse Unsicherheit<br />

über die gesetzlichen Rahmenbedingungen.»<br />

Diese Tests sind teuer. Wäre es nicht besser, das Geld für die<br />

Aufrechterhaltung eines effizienten öffentlichen Dienstes zu<br />

verwenden? «Diese Entwicklung kann nicht aufgehalten werden,<br />

auch wenn ich lieber Arbeitsplätze erhalten möchte. Ich<br />

befürchte eine 2KlassenPost mit Automaten, wo die Kunden<br />

die Ware abholen. Und die Lieferung nach Hause wird teurer.»

<strong>12</strong> Dossier<br />

Für die begleiteten Lieferroboter der Post in Zürich<br />

oder die Paketdrohnen, die nach 3500 Flügen und einigen<br />

Zwischenfällen vorerst am Boden bleiben, gilt dasselbe.<br />

Niemand denkt, die Post werde irgendwann ihre 138 Millionen<br />

Pakete (2018) per Drohne befördern. Es geht dem<br />

gelben Konzern darum, Techniken zu testen, Gesetze und<br />

Regulierungen auszuloten (und zu lockern) und sich das<br />

praktische Logistikwissen seiner Mitarbeitenden in Form<br />

von Künstlicher Intelligenz anzueignen.<br />

Auf diese Weise löschen sich derzeit ganze Berufe in<br />

vielen Wirtschaftszweigen aus. Durch die eigene Arbeit<br />

wird meine Arbeit abgeschafft. In nur zwölf Jahren, so<br />

glauben die Unternehmensberater von McKinsey zu wissen,<br />

werden in der Schweiz 1 bis 1,2 Millionen Jobs der<br />

Digitalisierung zum Opfer fallen (Statistik Seite 15).<br />

Ist Verweigern eine Lösung?<br />

Ihr wollt<br />

automatisieren?<br />

Schön. Wir freuen uns<br />

auf viele bessere<br />

Arbeitsplätze!<br />

Doch was tun? Sollen wir uns verweigern? Das ist eine<br />

schwierige Option. Besser nutzen wir unsere Organisations<br />

macht, unsere Verhandlungsmacht und unsere<br />

institu tionelle Macht, um mit der Digitalisierung bessere<br />

Arbeit und ein besseres Leben zu gewinnen. Das beginnt<br />

mit dem einfachsten gewerkschaftlichen Prinzip: Ihr<br />

wollt, dass wir eure Maschinen trainieren? Das bekommt<br />

ihr nur mit Gegenleistung.<br />

Die Produktivität steigt stark an. Bestens. Verkürzen<br />

wir die Arbeitszeit. Massiv. So gewinnen wir Lebensqualität<br />

und entfalten unsere Kreativität. Ihr sagt, dass unsere<br />

Qualifikationen schnell veralten? Nun denn, richten wir<br />

das Recht auf finanzierte permanente Aus- und Weiterbildung,<br />

Alterslehre etc. ein. Ihr schafft viele prekäre Plattform-<br />

und Klickjobs? Okay, aber prekär geht nicht. Jede<br />

Arbeit muss einem universellen Arbeitsvertrag unterstellt<br />

sein. Ihr wollt automatisieren? Schön, auch wir finden<br />

manche Jobs zum Kotzen. Schafft viele bessere Arbeitsplätze.<br />

Und da wäre noch einiges mehr.<br />

Gelingt es uns, die Digitalisierung für eine bessere Verteilung<br />

des Wohlstandes zu nutzen, müssen wir am Ende<br />

nicht beim «Mechanischen Türken» anheuern. Diese<br />

Platt form von Amazon heisst wirklich so (www.mturk.<br />

com) wie der Schach-«Roboter» von 1769, in dem ein leibhaftiger<br />

Schachspieler versteckt war. Kein schlechter<br />

Name. Der Amazon-Konzern, der seine Angestellten zu<br />

miesen Bedingungen schuften lässt, bietet hier Auftraggebern<br />

die Möglichkeit, Klickproletarier für noch mieseren<br />

Lohn zu finden. Es beginnt, so steht es in den Geschäftsbedingungen,<br />

mit «0,1 Cent pro Job».

Dossier<br />

Rassistische Maschinen und<br />

brandgefährliche Algorithmen<br />

13<br />

Bisher interessierte sie Konzerne und Staaten<br />

nur lau. Doch jetzt explodieren die Investitionen<br />

in die Künstliche Intelligenz. Denn<br />

schliesslich geht es um die Weltherrschaft.<br />

Text: Oliver Fahrni<br />

Bilder: Hélène Tobler<br />

Sind Sie sicher, dass ein Mensch den Artikel geschrieben<br />

hat, den Sie gerade lesen? Einer, der sich mit seinem Namen<br />

hinstellt und dem Sie sagen können, wie Peter Bichsel<br />

es einmal getan hat: «Fahrni, was schnurrisch wieder<br />

für e Seich?»<br />

Die Wahrheit ist: Nein, Sie können sich nicht mehr sicher<br />

sein. Schon 2016 hat die Washington Post 850 Artikel<br />

publiziert, die der «Heliograf» verfasst hatte, ein «robot<br />

reporter». Also ein Computer, der von einem Schreib-<br />

Algorith mus gesteuert wurde. Einige Artikel drehten sich<br />

um die Olympischen Sommerspiele in Rio. Sportresultate<br />

oder Börsenkurse automatisch in Artikel zu verwandeln,<br />

ist relativ einfach. Doch in 500 Roboter-Artikeln der<br />

Washington Post wurden die US-Präsidentschaftswahlen<br />

besprochen. Es fiel nicht weiter auf. Die Storys generierten<br />

eine halbe Million Klicks.<br />

GPT 2: Zu gefährlich für diese Welt<br />

Das war vor drei Jahren, in der schnellen digitalen Welt<br />

also in der Steinzeit. «Künstliche Intelligenz» (über diesen<br />

Begriff werden wir noch sprechen müssen) und ihre Werkzeuge<br />

zur Produktion von künstlichem Inhalt werden täglich<br />

leistungsstärker. Weltweit arbeiten Tausende Teams<br />

unter Hochdruck an neuen «Content Creation Tools», finanziert<br />

von Konzernen wie Alphabet (Google), Amazon,<br />

Facebook, Microsoft, Apple und von Banken und Hedgefonds.<br />

Im Februar 2019 gab der Thinktank «Open AI» bekannt,<br />

er habe eine Künstliche Intelligenz entwickelt, die<br />

«zu gefährlich» sei, um ihren Code freizugeben. Denn was<br />

da unter dem Namen «GPT 2» läuft, könne komplett irreführende<br />

Inhalte erzeugen, sogenannte Deepfakes, die<br />

nicht mehr als Fälschung identifizierbar seien. Darunter<br />

können wir uns etwa authentisch wirkende Videos vorstellen,<br />

in denen US-Präsident Donald Trump eigenhändig<br />

politische Gegner enthauptet. Das Bild und der Ton sind<br />

der Beweis. Hat man die entsprechende Rechnerleistung<br />

zur Verfügung und Algorithmen wie GPT 2, kann man jeden<br />

Menschen alles machen lassen. Zumindest medial.<br />

Das ist dann kaum mehr zu dementieren. Informationsterrorismus<br />

wird real.<br />

Zu Beginn der Künstlichen Intelligenz steht die doppelte<br />

Absicht, Jobs durch Automatisierung zu streichen<br />

und das Verhalten der Menschen (als Konsumenten und<br />

Bürgerinnen) zu steuern. Es war schlaues Marketing, die<br />

KI-Maschine von «Open AI» als «zu gefährlich für diese<br />

Welt» zu outen. Deren Co-Präsident ist der Tech-Milliardär<br />

Elon Musk (Tesla-Autos, Weltraumfahrt). In seinem<br />

Business, das von irren Wetten auf die Zukunft lebt, ist Ankündigung<br />

schon die halbe Miete. Nur ist ebenso klar,<br />

dass diese Software kann, was sie verspricht. Meldungen<br />

erfinden, ganze Romane schreiben, künstliche «Wirklichkeiten»<br />

in jeder Form erzeugen. Und fraglos kommt sie<br />

zum Einsatz. Vielleicht heute schon. Vor wenigen Wochen<br />

hat der Microsoft-Konzern eine Milliarde Dollar frisches<br />

Forschungsgeld in Musks Thinktank eingeschossen. Eine<br />

Milliarde? Eine Milliarde.<br />

Schliesslich geht es um die Weltherrschaft. Wer die KI<br />

kontrolliert, kann seine Ziele durchsetzen, wirtschaftlich,<br />

politisch, gesellschaftlich. Bis in zwei Jahren, so haben<br />

Wirtschaftsforscher ausgerechnet, werden die Konzerne<br />

und einige Staaten wie China mehr als 50 Milliarden Franken<br />

in Künstliche Intelligenz investiert haben. Aufgeschreckt,<br />

hat jetzt auch die EU ein 20-Milliarden-Programm<br />

angekündigt. Denn die Künstlichen Intelligenzen<br />

sollen bald, so schätzt das McKinsey Global Institute, zwischen<br />

9,5 und 15,4 Billionen Dollar Business generieren.<br />

Deepfakes:<br />

völlig echt wirkende<br />

Videos, die nicht mehr<br />

als Fälschung entlarvt<br />

werden können.

14<br />

Dossier<br />

Firma Midas-IT. Ihr Roboter stellt nicht nur eine Menge<br />

intimer Fragen, er analysiert die Antworten, die Wortwahl,<br />

die Satzstellung und Stimmveränderungen, beobachtet<br />

Augenbewegungen, Körpersprache, Konzentration,<br />

Zeichen der Nervosität. Und dies alles gleicht er mit<br />

einer Menge Informationen ab, die er zuvor über den<br />

Kandidaten oder die Kandidatin auf dem Netz gesammelt<br />

hat. Am Ende macht er eine Rangliste der Bewerber.<br />

Die selben Techniken durchdringen zunehmend die Welt<br />

der Bildschirmarbeit in sämtlichen Branchen (vergleiche<br />

Seite 19).<br />

Künstliche Intelligenz ist nicht wirklich klug<br />

Ein Indiz ist der internationale «AI-Index» der Universität<br />

Stanford, das Verzeichnis von wissenschaftlichen Publikationen<br />

zum Thema. China, das mit seinen Tech-Konzernen<br />

wie Huawei gerade Europa aufrollt, publiziert wissenschaftlich<br />

über lernende Maschinen, neuronale Netze<br />

und Roboterwahrnehmung 50 Prozent mehr Ergebnisse<br />

als die US-Forscher.<br />

Hohe Summen investiert China in Polizei-Algorithmen,<br />

in die repressive KI. Angeblich sollen seine Überwachungssysteme<br />

einen Mann in einer Menge von 50 000<br />

Menschen identifizieren können. Sagen die Chinesen.<br />

Möglich sei das, weil ihre Computer mehr leisten als nur<br />

Gesichtserkennung – Algorithmen identifizieren die Menschen<br />

etwa anhand von ganz individuellen Bewegungsmustern.<br />

Batman war gestern<br />

Solche Überwachungstechniken sind, getarnt als «präventive<br />

Polizeiarbeit», auch in weiten Teilen der westlichen<br />

Welt längst an der Arbeit, etwa bei der Schweizer Polizei.<br />

Wenn Sicherheitsapparate – wie in Chicago oder in Brixton<br />

(London) – Kameraüberwachung, Auswertung der sozialen<br />

Medien wie Facebook und Twitter, soziale Profile<br />

und mehr in KI-Systemen zusammenführen, sind die persönliche<br />

Freiheit, die Menschenrechte und das Rechtssystem<br />

akut in Gefahr. Der Überwachungsstaat ist kein<br />

Zukunftsszenario, er wird gerade gebaut.<br />

Oft unbemerkt, steuern Algorithmen immer mehr Bereiche<br />

der Wirtschaft und unseres Alltags. KI macht den<br />

automatischen Anlageberater in der Bank. Ärzte lesen<br />

Scannerbilder per KI. Buchhalter sind ein aussterbender<br />

Beruf. Inzwischen rekrutieren viele Konzerne ihr Personal<br />

per Skype. Das ist die Spezialität der südkoreanischen<br />

Der «präventive»<br />

Überwachungsstaat<br />

wird gerade<br />

gebaut.<br />

Wie viele Ihrer Freunde auf Facebook oder Twitter sind<br />

gar keine Menschen? Inzwischen ist nicht mehr abzuschätzen,<br />

wie gross der Anteil der Chatbots und Social<br />

Bots am Verkehr auf den sozialen Netzwerken, die doch<br />

eigentlich der menschlichen Kommunikation dienen<br />

sollten, ist. Fest steht nur: Er ist hoch. So hoch, dass diese<br />

Bots jetzt sogar den erst kürzlich erfundenen Beruf der Influencerin<br />

gefährden. Schade ist das nicht. Aber auch bei<br />

den traditionellen Medien ist die Beschleunigung rasant.<br />

Fast alle wichtigen Agenturen und Medienhäuser investieren<br />

massiv in Künstliche Intelligenz, der Anteil automatischer<br />

Texte und Videos steigt.<br />

Technisch mag das faszinieren. Nüchtern betrachtet,<br />

ist Künstliche Intelligenz ein umstrittener Begriff. Was<br />

tun diese Maschinen? Sie sind nicht intelligent im<br />

menschlichen Sinne. Erst einmal sind es riesige Datensammlungen<br />

(«GPT 2» wurde mit 40 Giga Textmaterial gemästet,<br />

etwa aus «Game of Thrones»). Aus diesen Daten<br />

zieht ein Algorithmus mit statistischen Methoden und<br />

Verknüpfungen jene Befehle, die die Maschine tun soll<br />

(schreiben, steuern, kommunizieren etc.). Algorithmen<br />

kann man so schreiben, dass sie bei der Benutzung durch<br />

Kunden und das neue Klickproletariat (vergleiche Seite<br />

10) und im Austausch mit anderen Maschinen lernen.<br />

Diese Fähigkeit zu lernen wirkt auf viele unheimlich.<br />

Etwa als der Microsoft-Bot «Tay» plötzlich massenhaft rassistische<br />

Nazi-Sprüche twitterte. Sein Publikum hatte den<br />

«Tay»-Algorithmus entsprechend trainiert.<br />

Das <strong>syndicom</strong>-Dossier zum Thema:<br />

bit.ly/2L7eVpx<br />

Fotostrecke<br />

Die freischaffende Fotografin Hélène Tobler hat dieses Dossier<br />

bebildert. Sie gewann bereits 1995 und 2000 das Swiss<br />

Press Photo, 1999 den grossen Preis der Fondation vaudoise<br />

pour la promotion et la création artistiques und 2000 den<br />

Schweizer Pressefoto Award. Ihr Interesse am Menschen und<br />

ihre Neugierde veranlassen sie, sich mit sehr unterschiedlichen<br />

Themen auseinanderzusetzen, in denen sich fotografische<br />

Reportage mit ästhetischer Forschung vermischt.<br />

Sie hat mit Menschen mit Behinderungen gearbeitet, mit<br />

Schweizer ÄrztInnen in Tansania und Vietnam, an Orten der<br />

Erinnerung, der Konflikte und der sozialen Debatten. Auch<br />

die Olympischen Spiele in Turin und Beijing verfolgte sie.<br />

www.helenetobler.ch

Roboter und Digitalisierung sind Werkzeuge für die Aktionäre, um Jobs zu streichen \<br />

An jedem dritten Arbeitsplatz werden bald völlig neue Qualifikationen verlangt \<br />

Nicht Technik erzwingt das, sondern eine neue Organisation des Kapitalismus:<br />

15<br />

Der Roboter macht es<br />

Zahl der Industrieroboter pro 10000 Arbeitende (2017)<br />

Südkorea<br />

Singapur<br />

Deutschland<br />

Japan<br />

Schweden<br />

USA<br />

Italien<br />

Spanien<br />

Slowakei<br />

Frankreich<br />

Schweiz<br />

China<br />

380000<br />

Jährlich werden derzeit über<br />

380000 Industrieroboter in<br />

Dienst gestellt. Davon ein<br />

starkes Drittel allein in China<br />

(133000 im Jahr 2018).<br />

Quelle: IFR World Robotics 2018<br />

322<br />

308<br />

240<br />

200<br />

190<br />

157<br />

151<br />

137<br />

<strong>12</strong>9<br />

97<br />

710<br />

658<br />

Fast jeder 2. Job betroffen<br />

Weltweit fallen in naher Zukunft nach eher zurückhaltenden<br />

Schätzungen der OECD 14% der Jobs durch Digitalisierung weg<br />

und 32% der Jobs werden sich signifikant verändern.<br />

14% 32%<br />

Was uns alle zu Klickproletariern macht<br />

Blockchains sind gerade der grosse Hype. Sie sollen in<br />

der Welt schon wieder alles neu machen. Nicht nur Dinge<br />

wie Kryptowährungen. Einer ihrer riesigen Knotenrechner<br />

steht in der Mongolei. Eine regelrechte Computerfarm,<br />

die so viel Strom verbraucht wie eine Grossstadt. Der<br />

Strom kommt aus einem Kohlekraftwerk. So ist das<br />

manchmal in der schönen neuen Digitalwelt. Ganz real<br />

und dreckig.<br />

Digitalisierung kennen wir schon lange, gerade in den<br />

<strong>syndicom</strong>-Branchen. Roboter waren schon für Da Vinci<br />

ein alter Hut. Das Internet wurde gerade 50-jährig. An<br />

Künstlicher Intelligenz wird offiziell seit 1965 gearbeitet,<br />

tatsächlich schon viel länger. Auf sozialen Netzwerken<br />

konnte man schon 1980 flirten. Im Jahr 825 erschien, auf<br />

Arabisch, ein Buch über Algorithmen. Es hiess: «Algorismi<br />

hat gesagt». Tja.<br />

Der Punkt ist: Heute wird dies alles zusammengefügt.<br />

Weltkonzerne wie die «GAFAM» und Tausende von Entwicklungslabors<br />

arbeiten unter gigantischem Aufwand<br />

daran, selbstlernende Computer mit neuronalen<br />

Netzwerk fähigkeiten zu Deep-Learning-Plattformen<br />

zusammen zuführen, die mit andern Computern interagieren,<br />

um komplexe Probleme zu lösen, wie etwa die Prozesse<br />

der Roboter-Automatisierung. Und ihre Künstliche Intelligenz<br />

auf immer neue Levels zu heben. Mit Menschen<br />

kommu nizieren sie via Spracherkennung über Chatbots<br />

oder Social Bots und via Internet und Soziale Medien.<br />

Damit werden Ziele wie Automatisierung, Roboterisierung,<br />

totale Kontrolle (Biometrie, Telematik etc.) und<br />

Manipu lation menschlichen Verhaltens (etwa im Brain-<br />

Project der EU mit Schweizer Unis), künstliche Herstellung<br />

von Inhalten in jeder Form und einiges mehr verfolgt.<br />

Die GAFAM bauen sich gerade einen neuen digitalen<br />

Kapitalismus, übrigens weitgehend mit fiktivem Kapital,<br />

in dem die Masse der Menschen als Crowdworker ohne<br />

Vertrag, soziale Sicherheit und ausreichendes Einkommen<br />

beschäftigt wird.<br />

Quelle: OECD, The Future of Work, 2019<br />

Dieser Prozess entfaltet eine ungeheure Wucht. Weil er<br />

von einer Handvoll Aktionären entschieden und gemacht<br />

wird und nicht von der Technik, können wir auf ihn einwirken.<br />

Voraussetzung aber ist, dass wir unser Bewusstsein<br />

für diese neue Ökonomie schärfen.<br />

Oliver Fahrni<br />

1 Million Jobs wegdigitalisiert<br />

In der Schweiz werden, so behauptet der Managementberatungskonzern<br />

McKinsey, bis 2030 (also in den nächsten <strong>12</strong> Jahren) zwischen 1 und 1,2<br />

Millionen Arbeitende ihren Job durch Digitalisierung verlieren.<br />

Finanz Verkauf Industrie Verwaltung<br />

-30–40% -25–30% -25–30% -10–15%<br />

Wie viele in neu geschaffenen<br />

Berufen<br />

und Jobs ihr Brot<br />

finden werden, ist<br />

ungewiss. Eine stark<br />

wachsende Beschäftigung<br />

erwarten<br />

die Firmenberater in<br />

Gesundheitswesen<br />

und Wissenschaft.<br />

Quelle: McKinsey 2018

16<br />

Eine bessere<br />

Arbeitswelt<br />

nordsix<br />

Diplômée du CFP<br />

affichiste, designer<br />

Arts (Genève) et de<br />

éditorial, illustratrice,<br />

l’IAA (International<br />

spécialiste en signalétique<br />

et pour des<br />

Advertising Association),<br />

Silvia Francia<br />

identités de marques.<br />

a suivi une formation<br />

de technicienne<br />

a enseigné de 1993<br />

En parallèle, elle<br />

en publicité<br />

à 2002 comme<br />

au SAWI. Membre<br />

maître d’atelier à<br />

fondatrice du collectif<br />

d’indépendants<br />

appliqués de Genève<br />

l’Ecole des arts<br />

Fiona Ross est spécialiste dans la conception et la typographie<br />

Le Belvédère (atelier et, plus récemment,<br />

de caractères non latins, avec une formation en langues et un doctorat de création blvdr), elle a exercé à la<br />

en paléographie indienne (SOAS University of London). Elle travaille<br />

Silvia Francia travaille<br />

principalement intervenante invitée.<br />

HEAD comme<br />

à la fois comme consultante, conceptrice de caractères, auteure<br />

et conférencière ; ses récents travaux de création de caractères ont été<br />

dans le domaine Elle est aussi<br />

réalisés en collaboration avec Tim Holloway, John Hudson<br />

culturel comme experte aux examens<br />

et Neelakash<br />

de graphiste CFC.<br />

Kshetrimayum pour<br />

Silvia Francia<br />

des clients tels<br />

a été primée en 2006,<br />

qu’Anandabazar<br />

2007 et 2008 au<br />

Patrika, Adobe,<br />

Festival international<br />

Microsoft, Monotype,<br />

de Chaumont, et, en<br />

des caractères<br />

ainsi qu’avec<br />

2008, 2009 et 2010 au<br />

latins, grecs et<br />

les éditions Harvard<br />

concours «100 Beste<br />

cyrilliques.<br />

University Press<br />

Plakate »; elle a<br />

De 2008 à 2010, elle<br />

pour le projet « Murty<br />

remporté à plusieurs<br />

a travaillé pour la<br />

Classical Library<br />

reprises le Grand Prix<br />

compagnie Monotype,<br />

participant à<br />

of India» (collection<br />

présentant les<br />

création, catégorie<br />

la création de carac-<br />

romand de la<br />

grandes œuvres<br />

graphic-design,<br />

tères d’entreprise<br />

littéraires indiennes).<br />

ainsi que le 2e prix,<br />

pour des clients internationaux,<br />

et a éga-<br />

Fiona est professeure<br />

catégorie poster,<br />

de conception de<br />

du Joseph Binder<br />

lement contribué à<br />

caractères non latins<br />

Award en 2016.<br />

la réalisation de<br />

et conservatrice<br />

nouveaux caractères,<br />

de la collection de<br />

tels que la famille<br />

caractères non latins<br />

Ysobel (avec<br />

au Département<br />

Robin Nicholas),<br />

de typographie<br />

et Rotis II Sans.<br />

et de communication Tania Prill, graphiste,<br />

Alice Savoie<br />

graphique de l’Université<br />

de Reading<br />

a étudié la com-<br />

(Ecole nationale<br />

vit à Zurich. Elle<br />

enseigne à l’Ensba<br />

en Angleterre.<br />

munication visuelle<br />

supérieure des<br />

En 2014, Fiona est<br />

à la Haute Ecole<br />

beaux-arts de Lyon)<br />

récompensée du<br />

d’art de Brême<br />

et à l’Atelier national<br />

de recherche<br />

Prix SoTA (Society<br />

en Allemagne et à<br />

of Typographic Aficionados)<br />

et en 2018<br />

École d’art de Zurich.<br />

(Nancy). Elle est<br />

la ZHdK, Haute<br />

typographique<br />

par la Médaille<br />

Publications<br />

actuellement<br />

d’excellence du TDC<br />

récentes:<br />

(Type Directors Club).<br />

Unter dem Radar.<br />

et le Grand Prix<br />

Elle dirige actuellement<br />

un projet<br />

und Selbstpublika-<br />

Undergroundde<br />

recherche, financé<br />

tionen 1965-1975<br />

par le Leverhulme<br />

(«Sous radar.<br />

Trust, « Women in<br />

Underground- et<br />

type» à l’Université<br />

auto-publications<br />

de Reading en<br />

1965-1975 »)<br />

collaboration avec<br />

publié en 2016, en<br />

Alice Savoie.<br />

collaboration avec<br />

Jan-Frederik Bandel<br />

et Annette Gilbert,<br />

et Typografie<br />

als künstlerisches<br />

Ereignis («La<br />

typographie en tant<br />

que manifestation<br />

artistique»), publié<br />

en 2016, en<br />

collaboration avec<br />

Michael Glasmeier.<br />

Inscriptions<br />

www.journeetypo.info<br />

Lieu<br />

UNI Global Union<br />

8-10 Avenue Reverdil<br />

<strong>12</strong>60 Nyon<br />

Organisateurs officiels<br />

Tania Prill a reçu<br />

de nombreux prix<br />

internationaux,<br />

dont le Prix Jan<br />

nommée professeur<br />

de typographie à<br />

la Haute Ecole d’arts<br />

de Bremen.<br />

Tschichold de<br />

En 2010, elle est<br />

l’Office fédéral de<br />

la culture en 2007,<br />

le Designpreis<br />

der Bundesrepublik<br />

Deutschland en 2011,<br />

à trois reprises le Prix<br />

suisse du design<br />

de l’Office fédéral<br />

de la culture en<br />

Imprimé sur Algro Design Duo 160 g/m 2 par<br />

2014, 2008, 2007,<br />

du Type Directors<br />

Club, Tokyo en 2018.<br />

De 2004 à 2010,<br />

Tania Prill est professeure<br />

de «design<br />

en communication »<br />

17 e Journée romande<br />

de la typographie<br />

28 septembre 2019<br />

Nyon<br />

histoire de la typographie.<br />

Diplômée<br />

de l’Université de<br />

Reading (MA et<br />

PhD), elle a collaboré<br />

notamment<br />

avec les fonderies<br />

Monotype, Process<br />

Type Foundry,<br />

Frere-Jones Type.<br />

Elle développe<br />

également des<br />

systèmes multiscriptes,<br />

incluant<br />

post-doctorante<br />

à l’Université<br />

de Reading dans<br />

le cadre du projet<br />

« Women in Type »,<br />

dirigé par Fiona<br />

le caractère<br />

Ross. Elle a publié<br />

Faune en 2018,<br />

Centre national<br />

une commande du<br />

indépendante et<br />

chercheuse en<br />

en partenariat<br />

des arts plastiques<br />

avec l’Imprimerie<br />

nationale (Paris).<br />

caractères<br />

est créatrice de<br />

Alice Savoie<br />

Après des études<br />

d’histoire de l’art,<br />

Florence Marguerat travaille<br />

plusieurs années en tant<br />

que journaliste culturelle et<br />

collabore avec diverses<br />

institutions artistiques.<br />

Puis elle rejoint, en 2003,<br />

le Département de<br />

Communication visuelle de<br />

la HEAD – Genève.<br />

Maître d’enseignement,<br />

elle partage désormais<br />

son temps entre<br />

des cours théoriques<br />

en design et design<br />

graphique, un enseignement<br />

en atelier, l’accompagnement<br />

de projets de<br />

Bachelor et l’organisation<br />

de workshops pour<br />

son département.<br />

Parallèlement, elle poursuit<br />

des projets de rédaction<br />

et d’édition dans<br />

le domaine de la création<br />

contemporaine.<br />

Au fil des expériences,<br />

lectures et rencontres<br />

qui jalonnent son parcours,<br />

elle a affûté son<br />

regard dans le champ<br />

du design graphique et<br />

suit avec intérêt<br />

les transformations<br />

permanentes de ce dernier.<br />

Elle a reçu pour<br />

Certificate of typocette<br />

création un<br />

graphic excellence<br />

du TDC.<br />

Fiona Ross<br />

Silvia Francia<br />

Tania Prill<br />

Alice Savoie<br />

Depuis 2016,<br />

un nouveau Master<br />

Type Design est<br />

Mitch Paone.<br />

thèmes de prédilection<br />

de<br />

Modération<br />

Florence Marguerat<br />

proposé à l’ECAL/<br />

Exposition<br />

Master Type Design ECAL<br />

Das offizielle Plakat des Typografie-Tags 2019 der Romandie. (© Nordsix)<br />

Allemagne.<br />

à la Haute Ecole<br />

d’art et de design<br />

de Karlsruhe en<br />

www.ecal.ch<br />

Ecole cantonale<br />

d’art de Lausanne.<br />

Ce programme<br />

s’organise autour<br />

d’une équipe<br />

de professionnels<br />

reconnus, suisses<br />

et étrangers,<br />

qu’ils soient dessinateurs<br />

de<br />

caractères (Bruno<br />

Maag, Matthieu<br />

Cortat, Chi-Long<br />

Trieu), graphistes<br />

(Julia Born, Marie<br />

Lusa, Wayne Daly)<br />

ou les deux à la<br />

fois (Kai Bernau,<br />

Radim Peško,<br />

François Rappo).<br />

Durant les deux<br />

ans que dure cette<br />

formation, les<br />

étudiants participent<br />

à des workshops<br />

réguliers, touchant<br />

à divers domaines<br />

liés à la lettre :<br />

lettrage, calligraphie,<br />

graphisme éditorial,<br />

gravure<br />

sur linoléum, sur<br />

pierre, ou avec<br />

un bras robotique.<br />

L’exposition<br />

présente les travaux<br />

réalisés par les<br />

étudiants de<br />

première année<br />

lors de l’un de<br />

ces workshops,<br />

en mai 2019.<br />

Il a été mené par<br />

Mitch Paone,<br />

partenaire et directeur<br />

artistique de<br />

l’agence créative DIA<br />

Studio (Brooklyn),<br />

lors du semestre<br />

de résidence qu’il<br />

a passé à<br />

La Becque (Vevey).<br />

Durant ce workshop,<br />

les étudiants<br />

ont été invités à<br />

expérimenter<br />

avec la typographie<br />

cinétique, le rythme,<br />

le mouvement,<br />

Frauen setzen<br />

Schrift-Zeichen<br />

Die 17. Journée romande de la typographie<br />

(JRT), die <strong>syndicom</strong> mit Swiss<br />

Graphic Designers organisiert, findet<br />

am 28. September in Nyon wieder mit<br />

hochkarätigen ReferentInnen statt:<br />

Als Spezialistin für nichtlateinische<br />

Schriftzeichen erhielt Fiona Ross 2018<br />

die Exzellenz-Medaille des TDC. Sie<br />

leitet das Forschungsprojekt «Women<br />

in type» der Universität Reading mit<br />

Alice Savoie, ebenfalls Referentin an<br />

der JRT 2019. Die Französin ist Schriftgestalterin,<br />

Dozentin in Lyon und<br />

forscht zur Geschichte der Typo gra fie.<br />

Die Grafikerin Tania Prill studierte visuelle<br />

Kommunikation in Zürich und<br />

Bremen, wo sie heute nach Auszeichnungen<br />

mit internationalen Preisen<br />

unterrichtet. Die Genferin Silvia Francia,<br />

Mitgründerin des Kollektivs «Le<br />

Belvédère», arbeitet hauptsächlich als<br />

Plakatgestalterin, in der Signaletik<br />

und im Branding. Der Tag bietet auch<br />

die Möglichkeit, den Master-Lehrgang<br />

Type Design der ECAL Lausanne zu<br />

entdecken: gezeigt werden die Arbeiten<br />

eines Workshops bei Mitch Paone,<br />

DIA Studio Brooklyn, von AbsolventInnen<br />

des ersten Jahrgangs Type Design.<br />

Melina Schröter<br />

Journée romande de la typographie:<br />

Journeetypo.info<br />

Künstliche Intelligenz<br />

zwischen Fortschritt<br />

und Ethik<br />

Künstliche Intelligenz (KI) hat das Potenzial,<br />

unser Leben auf vielfältige<br />

Weise zu verbessern. Zum Beispiel<br />

Übersetzungsprogramme wie DeepL.<br />

Oder KI-Diagnosen bei Unfällen, um<br />

Leben zu retten. Beim 3D-Druck erkennt<br />

KI Produktionsfehler und reduziert<br />

Materialverschwendung. Chatbots<br />

beantworten immer komplexere<br />

Fragen, sei es im KundInnendienst<br />

oder auf dem Smartphone. KI ist auch<br />

zunehmend in Autos im Einsatz, z. B.<br />

als Einparkhilfe oder als Abstandsregler.<br />

Bei «Smart City»-Städten übernimmt<br />

KI die Aufgabe, durch Verknüpfen<br />

von Daten der Bevölkerung<br />

höhere Lebensqualität bei minimalem<br />

Ressourcenverbrauch zu bieten.<br />

Auf der anderen Seite wollte der<br />

bundesrätliche Beirat «Digitale Transformation»<br />

den Krankenversicherern<br />

den Zugang zu allen PatientInnendaten<br />

öffnen – ein Milliardengeschäft.<br />

Selten war an einer Sitzung so viel<br />

Wirtschaftsmacht vertreten. Aussen<br />

vor die Gewerkschaften, die KonsumentInnen,<br />

der Datenschutz. Deshalb<br />

fordert <strong>syndicom</strong> vom Bundesrat, den<br />

einseitigen Beirat durch einen breit<br />

abgestützten Digital rat zu ersetzen.<br />

Nur so wird sicher auch der Ethik<br />

der nötige Platz eingeräumt. Denn die<br />

Menschen müssen über die Maschinen<br />

herrschen.<br />

Giorgio Pardini, Leiter Sektor ICT und<br />

Mitglied der Geschäftsleitung

«Der Spruch des Schiedsgerichts war bei Redaktionsschluss noch<br />

nicht bekannt. Wir hoffen auf ein möglichst günstiges Urteil.» Melina Schröter<br />

17<br />

Ein Sieg der Solidarität<br />

Der Kampf um einen Sozialplan für Le Matin dauert schon 13 Monate.<br />

Im Rückblick macht vieles wütend auf die reiche, verhärtete<br />

Tamedia. Trotzdem ist der Kampf schon jetzt erfolgreich.<br />

Ein Jahr und 25 Tage: So lange warten<br />

die 41 Entlassenen von Le Matin bei<br />

Redaktionsschluss dieser Ausgabe bereits<br />

auf einen akzeptablen Sozialplan.<br />

Am 28. Juni 2018 stellte Tamedia,<br />

der grösste Verlag der Schweiz,<br />

JournalistInnen, Fotografen, Layouterinnen,<br />

Zeichner, Korrektorinnen und<br />

Mitarbeitende der Administration der<br />

orangen Tageszeitung auf die Strasse.<br />

Am 28. Juni 2019 fand die Schlussverhandlung<br />

vor dem Schiedsgericht<br />

statt, das über den Konflikt zwischen<br />

dem Zürcher Medienhaus und seinen<br />

ehemaligen Mitarbeitenden entscheiden<br />

muss.<br />

Zum Verhandeln braucht es<br />

immer zwei<br />

Wie konnte ein Konzern, der 2018<br />

<strong>12</strong>9,5 Mio. Franken Gewinn erwirtschaftet<br />

hat, seine soziale Verantwortung<br />

während über einem Jahr ignorieren?<br />

Wie konnten die Verhandlungen<br />

über einen Sozialplan in eine solche<br />

Sackgasse geraten, die bitter ist für die<br />

Entlassenen, die nicht einmal in Ruhe<br />

Abschied von ihrer Tageszeitung, ihrer<br />

Arbeit und – in einigen Fällen – gar<br />

ihrem Beruf nehmen können?<br />

Die Antwort ist einfach: Zum Verhandeln<br />

braucht es immer zwei. Und<br />

Tamedia hat sich nie wirklich bemüht,<br />

einen Schritt auf die andere Seite zuzugehen.<br />

An Gelegenheiten hätte es<br />

nicht gefehlt. Da gab es die Schlichtungsstelle,<br />

die bereits Monate vor der<br />

Ankündigung, dass Le Matin eingestellt<br />

würde, von den Westschweizer<br />

Tamedia-Redaktionen und unterstützt<br />

von <strong>syndicom</strong> und Impressum<br />

angerufen wurde, dann die Konsultationsphase<br />

nach den Entlassungen,<br />

die Mediation durch die Waadtländer<br />

und Genfer Staatsräte und schliesslich<br />

die Verhandlungen rund um den<br />

Sozialplan.<br />

Bilanz dieses langen Kampfes:<br />

kein einziger geretteter Arbeitsplatz,<br />

keine zusätzlichen Mittel für die Webseite<br />

LeMatin.ch – Überbleibsel der<br />

gedruckten Zeitung Matin semaine,<br />

die mit einem nur 15-köpfigen Team<br />

den Riesen 20minutes konkurrieren<br />

soll – und noch immer kein vernünftiger<br />

Sozialplan für die Entlassenen.<br />

Eine Kopie des Sozialplans von allen<br />

Massenentlassungen bei Tamedia<br />

Dabei ist das Obligationenrecht völlig<br />

klar: Es verpflichtet Schweizer Arbeitgeber,<br />

bei Massenentlassungen «mit<br />

den Arbeitnehmern Verhandlungen<br />

mit dem Ziel zu führen, einen Sozialplan<br />

aufzustellen». Besondere Massnahmen<br />

also für besondere Situationen.<br />

Statt Verhandlungen erhielten<br />

die 41 Entlassenen, die sich selbst die<br />

«41 du Matin» nennen, aber nur die<br />

Kopie eines Plans, den Tamedia bei all<br />

ihren Massenentlassungen anwendet.<br />

Ähnliche Vorschläge wurden seit Beginn<br />

dieses Kampfes in anderen Konzernbereichen<br />

schon dreimal unterzeichnet<br />

– natürlich hat Tamedia das<br />

lauthals verkündet, um die ehemaligen<br />

Le Matin-Mitarbeitenden als verwöhnte<br />

Kinder zu verunglimpfen, die<br />

einen Plan ablehnen, den andere sehr<br />

wohl akzeptieren.<br />

Unwürdig angesichts der Stärke<br />

des Unternehmens<br />

Aber diese Starre und dieser Druck<br />

konnten der Entschlossenheit der<br />

Entlassenen nichts anhaben, die einen<br />

Sozialplan ablehnen, den sie für<br />

unwürdig halten: unwürdig angesichts<br />

der wirtschaftlichen Stärke von<br />

Tamedia, angesichts der Jahre oder<br />

Jahrzehnte des Engagements, um die<br />

Zeitung an 365 Tagen pro Jahr herauszugeben,<br />

aber auch angesichts der<br />

letzten Monate voller Unsicherheit<br />

und der Arbeitssituation in der Pressebranche.<br />

Ein Jahr nach dem Ende von<br />

Le Matin hat weniger als ein Viertel der<br />

Betroffenen eine neue Stelle gefunden,<br />

die meisten von ihnen in einem<br />

ganz anderen Bereich. Die andern<br />

wechseln zwischen Arbeitslosigkeit,<br />

Praktika und temporären Einsätzen,<br />

ohne sich ihre berufliche Zukunft<br />

wirklich vorstellen zu können und<br />

ohne Sozialplan, was eine allfällige<br />

Umschulung ernsthaft erschwert.<br />

Geeint und kämpferisch geblieben<br />

Noch liegt das Urteil des Schiedsgerichts<br />

nicht vor. Aber die «41 du Matin»,<br />

die von den anderen Westschweizer<br />

Redaktionen des Konzerns<br />

unterstützt werden, konnten einen<br />

Sieg der Solidarität erringen: Während<br />

über einem Jahr sind sie geeint<br />

und kämpferisch geblieben. Dank Beiträgen<br />

in den sozialen Netzwerken<br />

und mehreren Kundgebungen pro<br />

Monat vor dem Edipresse-Turm in<br />

Lausanne haben sie sich erfolgreich<br />

dagegen gewehrt, vergessen zu gehen.<br />

Jetzt hoffen sie auf ein möglichst<br />

günstiges Urteil, damit sie endlich ein<br />

neues Kapitel aufschlagen können.<br />

Melina Schröter, Regionalsekretärin<br />

Medien und eine der «41 du Matin»<br />

Die Entlassenen des Matin wurden unterstützt und liessen sich nicht klein machen. (© Patricia Alcaraz)<br />

Neuigkeiten zum Matin erscheinen auf<br />

<strong>syndicom</strong>.ch

18 Arbeitswelt<br />

«Theoretisch ist alles bestens organisiert. Aber wie ist die<br />

konkrete Situation in den Betrieben vor Ort?» Angelo Zanetti<br />

Gesundheit und Sicherheit<br />

in der grafischen Industrie:<br />

Wo stehen wir?<br />

Über Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz wird nie<br />

genug geredet. <strong>syndicom</strong> will konkret wissen, was in den<br />

GAV-Betrieben vor sich geht.<br />

Korrekt angeschriebene Notausgänge können lebenswichtig sein.<br />

Der Arbeitgeber ist für die Sicherheit<br />

und den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz<br />

verantwortlich. Das verlangt<br />

das Gesetz. In der grafischen Industrie<br />

hat der Arbeitgeberverband<br />

Viscom eine vereinfachte «Branchenlösung»<br />

entwickelt, welche<br />

die Betriebe nutzen<br />

können. Auch die Gewerkschaften<br />

sind beteiligt.<br />

Im Rahmen dieser<br />

«Branchenlösung» werden<br />

die Richtlinien und<br />

alle notwendigen Materia<br />

lien zum Thema Gesundheit<br />

und Sicherheit<br />

am Arbeitsplatz erarbeitet<br />

und zur Verfügung gestellt.<br />

Es werden auch<br />

Schulungen für die Kontaktperson<br />

Arbeitssicherheit<br />

(KOPAS) angeboten,<br />

die jeder Betrieb einsetzen muss. So<br />

bleibt den beteiligten Betrieben bedeutender<br />

bürokratischer und organisatorischer<br />

Aufwand erspart.<br />

Theoretisch ist alles bestens organisiert.<br />

Es ist jedoch nicht bekannt,<br />

wie die tatsächliche Situation in den<br />

dem GAV unterstellten Betrieben aussieht.<br />

Theorie und Praxis: Ihr seid gefragt!<br />

Werden die Informationen an das<br />

Personal weitergegeben? Wurde die<br />

Kontakperson Arbeitssicherheit bestimmt?<br />

Wird das Schutzmaterial in<br />

den Betrieben zur Verfügung gestellt?<br />

Gibt es einen Pausenraum?<br />

Dies sind einige Fragen der Erhebung,<br />

die <strong>syndicom</strong> auf nationaler<br />

Ebene lanciert hat, um gegebenenfalls<br />

mit Viscom zu besprechen, welche<br />

Korrekturmassnahmen in der «Branchenlösung»<br />

umgesetzt werden sollen.<br />

Die Formulare werden von den<br />

Regionalsekretären und Regionalsekretärinnen<br />

mit der wertvollen Unterstützung<br />

der Vertrauensleute in den<br />

verschiedenen Betrieben verteilt. Ihr<br />

seid somit eingeladen, mitzumachen,<br />

wie auch an den anderen Aktivitäten<br />

der Branche! Im Nationalvorstand<br />

sind noch freie Sitze zu besetzen.<br />

Angelo Zanetti<br />

Zentralsekretär Grafische Industrie<br />

und Verpackungsdruck<br />

<strong>syndicom</strong>.ch, Meine Arbeitswelt<br />

Grafische Industrie und Verpackungsdruck<br />

Auf zum neuen GAV der Post!<br />

Die Vorbereitungen dauerten, nun ist es so weit: Am 19. August<br />

begannen die Verhandlungen des schuldrechtlichen Teils des<br />

neuen Gesamtarbeitsvertrags mit der Post. Ein GAV notabene,<br />

der für zirka 35 000 Angestellte der Konzernbereiche Post CH,<br />

PostAuto und PostFinance gilt – ein GAV mit Vorzeigecharakter.<br />

Im ersten Quartal dieses Jahres hat<br />

der Sektor Logistik bei <strong>syndicom</strong> eine<br />

breit angelegte Umfrage durchgeführt.<br />

Jede und jeder zehnte Postangestellte<br />

hat daran teilgenommen. Nun<br />

sind die Bedürfnisse der Postangestellten<br />

bekannt: Sie wünschen sich<br />

soziale Arbeitsbedingungen, eine gesunde<br />

Arbeitswelt und eine faire Entlöhnung<br />

(die Resultate der Umfrage<br />

im Detail: <strong>syndicom</strong>.ch/gavpost).<br />

Im zweiten Schritt hatten die RegionalsekretärInnen<br />

sowie die Sektionen<br />

die Umfrageergebnisse gemeinsam<br />

mit VertreterInnen der Miliz<br />

vertieft. Daraus entstand ein Forderungskatalog,<br />