Zeit1 - Regionale10

Zeit1 - Regionale10

Zeit1 - Regionale10

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

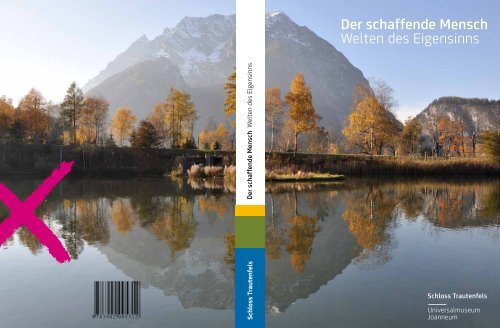

Der schaffende Mensch Welten des Eigensinns<br />

Schloss Trautenfels<br />

Der schaffende Mensch<br />

Welten des Eigensinns

Der schaffende Mensch<br />

Welten des Eigensinns<br />

Pawel Althamer mit seiner Klasse für Objektbildhauerei<br />

der Akademie der Bildenden Künste, Wien,<br />

Franz Kapfer, L/B, Christian Philipp Müller,<br />

Maria Papadimitriou, Kateřina Šedá<br />

3. Juni bis 31. Oktober 2010<br />

Eine Kooperation von

Inhalt<br />

1<br />

10<br />

32<br />

48<br />

64<br />

80<br />

98<br />

120<br />

Peter Pakesch, Dietmar Seiler<br />

Ein lebendes Labor<br />

oder: Die Regionale im Schloss<br />

Adam Budak<br />

Die Performance des einheimischen Lebens<br />

oder: Die Herstellung der Welt in die<br />

Landschaft der Selbstbedingtheit<br />

L/B<br />

Beautiful Steps #5<br />

Christoph Doswald<br />

Simply Beautiful<br />

Über das Moment des Schönen<br />

im Werk von Lang/Baumann<br />

Kateřina Šedá<br />

Es gibt kein Licht am Ende des Tunnels<br />

Tomáš Pospiszyl<br />

Ein Glashügel und<br />

beleuchtete Kreuzungen<br />

Maria Papadimitriou<br />

Alpine Altar<br />

Jennifer Allen<br />

Für immer Parken<br />

Christian Philipp Müller<br />

Burning Love (Lodenfüßler)<br />

Andrè Rottmann<br />

Der Stoff, aus dem die Kunst ist<br />

Christian Philipp Müllers Eigensinn<br />

Pawel Althamer mit seiner Klasse für<br />

Objektbildhauerei der Akademie der<br />

Bildenden Künste, Wien<br />

Things You Can Walk Into<br />

Franz Kapfer<br />

Sieh-Dich-Für<br />

Pierre Bourdieu<br />

Ein Zeichen der Zeit<br />

138<br />

150<br />

162<br />

190<br />

220<br />

246<br />

252<br />

258<br />

268<br />

274<br />

280<br />

Martin Prinzhorn<br />

Codename Zement<br />

Günther Marchner<br />

Peripher idyllisch<br />

Schnappschüsse einer<br />

eigensinnigen Landschaft<br />

Peter Gruber<br />

Der Autor, seine realen und<br />

fiktiven Protagonisten<br />

Wegnotizen auf einem literarischen<br />

Weitwanderweg<br />

Christof Huemer<br />

Wenn Helene kommt<br />

Hannah Arendt<br />

Das Herstellen<br />

Richard Sennett<br />

Die Hand<br />

Elke Murlasits<br />

Think Global, Fabricate Local?<br />

Auf den Spuren des „schaffenden<br />

Menschen” in der Region Liezen<br />

Gernot Rabl<br />

Glaube oder Aberglaube?<br />

Gernot Rabl<br />

Historischer Aufriss zur Geschichte von<br />

Schloss Trautenfels in Verbindung mit<br />

klassischen Architektur- und Raumfragen<br />

Gundi Jungmeier<br />

Schöne Ferienwohnung in ruhiger Lage<br />

Einblicke in die Gestaltung von Privaträumen<br />

auf der Sonnenalm in Bad Mitterndorf<br />

Gundi Jungmeier<br />

Das schlechte Gewissen des Homo faber<br />

Standpunkte zur Ausweisung von Natura<br />

2000-Schutzgebieten im steirischen Ennstal<br />

Günther Marchner<br />

Wetterfest in die Globalisierung<br />

Notizen zur unverwüstlichen<br />

Karriere des Lodens

4 — 5<br />

Vorwort<br />

Ein lebendes Labor<br />

oder: Die Regionale im Schloss<br />

Peter Pakesch im Gespräch mit Dietmar Seiler<br />

PP: Mit dieser Ausstellung befinden wir uns in einem Projekt mit einigen<br />

ungewöhnlichen und neuen Ansätzen. Wir sind dabei, aus den Perspektiven<br />

von Gegenwartskunst und kulturwissenschaftlicher Recherche<br />

einen Blick auf eine ganze Region zu werfen. Gerade die Ausstellung in<br />

Schloss Trautenfels zeigt exemplarisch viel davon auf. Wie verhält sich<br />

das für dich?<br />

DS: Für mich ist wichtig, dass ein Festival wie die regionale von der<br />

konkreten Realität einer Region und ihren echten Potenzialen ausgeht.<br />

Es wäre das Schlimmste für ein Festival, das temporär in eine Region<br />

kommt, diese Region mit mehr oder weniger beliebigen kulturellen<br />

Aktivitäten überziehen, die dann wieder vorbei sind − sozusagen<br />

ein „Festival aus der Retorte“. Das muss man dazusagen, weil das<br />

mittlerweile dauernd passiert. Gerade Festivals sind zurzeit bevorzugte<br />

Instrumente einer etwas missverstandenen Regionalentwicklung: Wenn<br />

der Tourismus nicht so gut funktioniert, wie man es gerne hätte, und<br />

die Industrie, die Wirtschaft im Umbruch sind, dann macht man Kultur,<br />

und schon hat man ein neues Standbein. Es wird bald klar sein, dass das<br />

so nicht funktioniert. Deswegen ist es für mich ganz wesentlich, dass<br />

die regionale10 dort anschließt, wo es bereits eine auffällige kulturelle<br />

Lebendigkeit gibt, und da ist das Schloss Trautenfels ein eminent wichtiger<br />

Ankerpunkt in der Region.<br />

PP: Da trifft sich natürlich etwas in unserem Interesse, denn wenn<br />

wir als Universalmuseum Joanneum gefordert sind, mit unseren verschiedenen<br />

Standorten adäquat umzugehen, ist Schloss Trautenfels<br />

natürlich etwas besonderes und spezielles. Es liegt in einer Region, die<br />

weit von den anderen Museumsstandorten entfernt und sehr spezifisch<br />

gewachsen ist. Schloss Trautenfels ist ein sehr spannendes Museum,<br />

das quasi wie eine Insel anmutet, wir bezeichnen es auch manchmal als<br />

„das Joanneum in Klein“ − es hat den selben Anspruch der Universalität<br />

innerhalb seiner eigenen Sammlung, die naturwissenschaftliche Aspekte<br />

ebenso umfasst wie Volkskunde, Archäologie oder Kunst. Dieses breite<br />

Spektrum wird in regelmäßigen Ausstellungen immer wieder neu<br />

präsentiert, aber gleichzeitig stellt sich für uns die große Frage: Wie<br />

verhalten wir uns als einer der großen kulturellen Faktoren da oben?<br />

Ich sage bewusst „da oben“, weil damit klar wird, wie weit weg es von<br />

unseren anderen Standorten großteils urbaner Kultur ist. So reflektiert<br />

Schloss Trautenfels schon rein kulturell sehr viel von den Problemstellungen<br />

seiner Region und dessen Einzugsgebiet, das vielleicht mehr<br />

nach Salzburg reicht als nach Graz. Damit will ich sagen, dass sich<br />

Region hier anders definiert. Diesen Ort als Museum nutzen zu können,<br />

ist einerseits spektakulär, erschwert aber auch den Zugang, weil dieser<br />

abgehobene Ort an der Wegkreuzung in erster Linie als Burg gesehen<br />

wird. Hier finden wir schon sehr viel symbolisches Potenzial, das wir<br />

auch nicht so einfach für uns knacken können. Schloss Trautenfels ist<br />

ein starker regionaler Faktor, aber wir können nicht davon ausgehen,<br />

dass es alle Bewohnerinnen und Bewohner der Region in- und auswendig<br />

kennen, obwohl es dort sonst nicht viel anderes gibt, in diesem<br />

Gewicht bzw. in vergleichbarer Ausrichtung. Gleichzeitig merken wir<br />

an den Besucherzahlen im Sommer, welche starke Rolle der Tourismus<br />

dort spielt. Es trifft eine außergewöhnliche Museumssituation auf eine<br />

diverse, aber auch starke und motivierte Community, was eben für das<br />

Joanneum spannend ist, und für dieses konkrete Ausstellungsprojekt<br />

als Motor wirkt bzw. Beteiligung einfordert.<br />

DS: Die Community ist für dich...<br />

PP: …der stärkste Verein, den wir haben! Die Community sind die vielen<br />

Menschen, die sich im Verein Schloss Trautenfels engagieren und die<br />

teilweise auch in der REX-Initiative mitarbeiten. Das große Interesse<br />

bzw. der Wille, in einer kulturellen Entwicklung vor Ort dabei zu sein, ist<br />

dort für mich geradezu verblüffend ausgeprägt.<br />

DS: In diesen beiden Punkten, die du ansprichst, befinden sich die regionale<br />

und das Schloss Trautenfels in einer ähnlichen Ausgangsposition.<br />

Das Schloss liegt auf einem Hügel, und man stellt sich die Frage: Wer<br />

kommt denn da rauf? Das gilt auch für ein Festival, das in eine Region<br />

hineingeht und dabei Dinge passieren lässt, die womöglich nicht unbedingt<br />

selbstverständlich sind. Ebenfalls nicht ganz unwesentlich finde<br />

ich den universellen Anspruch des Museums, der trotzdem irgendwie<br />

begrenzt werden muss. Wir haben dabei dieselbe geografische Begrenzung,<br />

den Bezirk Liezen. Aber beides − der universellt Anspruch und die<br />

notwendige Abgrenzung – muss auch permament hinterfragt werden.<br />

Was heißt es eigentlich, wenn eine im Grunde nur administrative Einheit

6 — 7<br />

Vorwort<br />

sagt: Wir sind jetzt eine Region, die ein Festival macht. Und wenn genau<br />

diese Einheit nichts ist, womit sich Menschen tatsächlich identifizieren,<br />

weil der Bezirk dafür einfach zu groß ist. Identifikation findet innerhalb<br />

sehr viel kleinerer Räume statt. Also muss man sich schon fragen, was<br />

es eigentlich bedeutet, diese Grenze zu behaupten. Und das führt dann<br />

schon zum nächsten Schritt, bei dem die Ausstellung inhaltlich beginnt,<br />

nämlich überhaupt die Frage zu stellen: Was ist eigentlich „das Regionale“?<br />

Es gilt, einerseits ganz abstrakt zu betrachten, warum bestimmte<br />

Vorstellungen, Ideen und Ansichten zu dem gehören, was wir für<br />

„regional“ halten, aber andererseits auch ganz konkret zu hinterfragen,<br />

was eine Region denn von anderen Gebieten unterscheidet? Ich glaube,<br />

dass die Projekte im Rahmen dieser Ausstellung einiges dazu beitragen<br />

können.<br />

PP: Ich fand es spannend, wie unterschiedlich die Künstlerinnen und<br />

Künstler auf diese Fragen zugegangen sind. Was mich allgemein verblüfft<br />

hat – und das ist etwas, womit die Kunst heute sehr spezifisch<br />

umgehen kann – ist die Möglichkeit, die wichtigen Elemente, die eine solche<br />

Gegend auszeichnen, aufzunehmen und damit arbeiten zu können,<br />

und zwar im Kontext einer Haltung, die quasi allerorts geschehen kann.<br />

Mit diesem Spannungsfeld bewusst so umzugehen, darin sehe ich schon<br />

eine große Kraft, die weder regional noch global ist. Es sind Elemente<br />

von Narrativen, von Geschichten, die eben in nicht eindeutiger und nicht<br />

eindeutig zu trennender Art und Weise miteinander verbunden sind, und<br />

die natürlich dem Alltag an so einem Ort viel mehr entsprechen. Es gibt<br />

dort natürlich genauso eine landwirtschaftliche Produktion, die aufgrund<br />

der Produkte nur dort sein kann, aber ein paar Kilometer weiter findet<br />

man auch Einkaufszentren, die auf der ganzen Welt in haargenau derselben<br />

Form existieren können. Auch das Leitmotiv der regionale10, „In der<br />

Mitte am Rand“, greift diese Dialektik eines Ortes auf, der verkehrsmäßig<br />

enorm durchfahren ist – die nahe gelegene Phyrnautobahn zählt zu den<br />

Hauptverkehrssträngen zwischen Nord- und Südosteuropa −, in dem sich<br />

aber auch die Entlegenheit manifestiert. Ich bin froh, dass dort etwas in<br />

dieser Schärfe stattfindet, und auch darüber, dass dies von sehr unterschiedlichen<br />

Akteuren aufgezeigt wird − sowohl von jenen, die vor Ort<br />

leben, wie auch von Künstlerinnen und Künstlern. Gerade hier möchte ich<br />

zum Beispiel Papadimitriou und Althamer erwähnen, die ja beide immer<br />

sehr stark insistiert haben, eine lokale Praxis mit einem großen, global<br />

vertretbaren Anspruch zu machen. Das ist durchaus ein Spezifikum, das<br />

auch bei allen anderen deutlich wird.<br />

DS: Das heißt, du siehst hier auch eine mögliche Stoß- und Zielrichtung,<br />

um einen Gegensatz, dem man ja permanent begegnet − zwischen einem<br />

unangenehm gewendeten Regionalismus und einem alles gleichmachenden<br />

Globalismus −, vielleicht auflösen zu können?<br />

Schloss Trautenfels um 1800<br />

PP: Ja sicher, ich würde da gar nicht in der Möglichkeitsform sprechen.<br />

Ich denke, dass dies sinnvolle Strategien sind, um eine kulturelle<br />

Geschichte der nächsten Jahre zu schreiben. Ich denke, dass wir mitten<br />

in diesem Prozess stehen, wobei sich manche stärker und manche<br />

weniger stark daran beteiligen, mit diesen Diversitäten besser umzugehen<br />

und Lokalitäten umfassend verstehen zu wollen. Wir leben heute<br />

nicht mehr in einer einheitlich geformten Welt. Ich meine, in Zeiten<br />

einer bipolaren Welt gab es Orientierungspunkte, die sehr hierarchisch<br />

aufgebaut waren. Wir nehmen heute mehr und mehr wahr, dass sich<br />

geografische Hierarchien in andere Richtungen entwickeln. Es ist natürlich<br />

nicht so, dass die Welt enthierarchisiert wurde, aber wir erleben die<br />

Wirklichkeit einer multipolaren Welt, eines sehr heterogenes Europas,<br />

die wir auch begreifen lernen müssen. Es ist ja nicht so, dass wir uns<br />

im Zusammenhang mit einer globalen Position thematisieren, sondern<br />

zunächst gilt es, unsere europäische Identität zu entwickeln. Das sind<br />

Prozesse, die Hand in Hand gehen. Diese zu buchstabieren, würde ich<br />

fast sagen, diese Sprache, dieses Konstrukt, zu lernen, zu formulieren,<br />

zu definieren, führt zu interessanten Ansätzen. Gleichzeitig suchen wir<br />

eine andere Reflexion, die wir im Zusammenhang der Ausstellung als<br />

eine kulturwissenschaftliche betrachten. So kann bewusst betrachtet<br />

werden, wie sich diese Kunst, die sich mit dem Alltag beschäftigt, zum<br />

Alltag der Menschen verhält, die damit umgehen.<br />

DS: Ich finde es sehr wichtig, dass es ergänzend zu den künstlerischen<br />

Positionen diese zusätzliche Ebene, diese begleitenden Projekte gibt,<br />

an denen sich die Menschen aus der Region beteiligen – das ergibt ein

8 — 9<br />

Vorwort<br />

schönes Bild, auch für das Museum. Ich denke, uns beide interessiert an<br />

dieser Ausstellung auch die Frage, wie ein regionales Museum sich in<br />

Zukunft formulieren kann, wenn es vor allem weg will von der Zuschreibung<br />

„Das ist die ‚Burg‘, die definiert und erzählt euch eure eigene<br />

Geschichte“, wenn es ein Haus sein will für die Menschen der Region.<br />

In diesem Prozess vermittelt die Vorstellung, dass Künstlerinnen<br />

und Künstler von außen gemeinsam mit Menschen aus der Region an<br />

Erzählungen und Geschichten aus der Region arbeiten, ein sehr schönes<br />

Bild von einem lebendigen Laboratorium, das dieses Museum in Zukunft<br />

vielleicht sein kann.<br />

PP: Ein wichtiges Thema und eine große Herausforderung: Wie funktionieren<br />

solche Museen, was sind ihre Aufgaben, was ist geschichtliche<br />

Repräsentation, was ist reine Information, die vorliegt und notwendig<br />

ist? Aber es stellt sich heute auch mehr und mehr die Frage nach<br />

Prozessen − danach, wie man mit Wissen umgeht, wie man dadurch<br />

Identitäten schafft, wie man mit der Verfügbarkeit von Bildern umgeht,<br />

wie sich das alles manifestiert, sowohl für innen wie für außen. Ich<br />

meine, das Spannende gerade an einem Museum wie Schloss Trautenfels<br />

ist, dass wir hier ein Haus haben, das für Touristinnen und Touristen<br />

genauso interessant ist wie für Menschen aus der Region. Die Bedeutung<br />

des vermittelten Wissens ist hier eine ganz andere, vor allem,<br />

wenn es sich um lokal konnotiertes Wissen handelt – der schöne Name<br />

des Museums ist ja Landschaftsmuseum, es wird also etwas bewahrt,<br />

an Geschichte, an Landeskunde für die lokale Bevölkerung zum einen,<br />

zum anderen werden aber auch Besucher/innen von auswärts darüber<br />

informiert, was das Ortsspezifische ausmacht. In einer Welt, die wie<br />

gesagt dabei ist, sich extrem umzugestalten, ist es spannend, inwieweit<br />

Prozesse auch so ablaufen können, dass sie nicht in einer Musealisierung<br />

im schlechten Sinn münden, die also das Klischee des verstaubten<br />

„Museums von früher“ bedienen, sondern sich dynamisch entwickeln,<br />

ohne dabei die zu vermittelnden Inhalte über Bord zu werfen. Wenn ich<br />

mir zum Beispiel das Projekt von Christian Philipp Müller anschaue, der<br />

bewusst auf Textilfertigung mit Loden − also auf eine sehr starke lokale<br />

Tradition − eingeht und dabei gleichzeitig eine Strategie der Avantgarde<br />

im Umgehen damit verwendet, finde ich das einen sehr wichtigen<br />

Ansatz, um etwas klassisch Landeskundliches aufzubrechen. In diesem<br />

Zusammenhang wird es interessant sein, inwieweit das Museum und<br />

auch sein Publikum in der Folge mit solchen Projekten umgehen, und<br />

wie sich das Narrativ des Museums in dieser Region und in den nächsten<br />

Jahren weiterentwickelt.<br />

A.H. Payne nach L. Mayer<br />

Der Grimming, um 1840 (Detail)

10 — 11<br />

Trautenfels, 1681, aus<br />

dem Steirischen Schlösserbuch<br />

von G.M. Vischer<br />

(Kupferstich)<br />

Detail aus dem<br />

Freskenraum, Schloss<br />

Trautenfels<br />

1<br />

Gilles Deleuze: Logik des<br />

Sinns. Frankfurt a. M.:<br />

Suhrkamp 1993, S. 100.<br />

Die Performance des einheimischen Lebens<br />

oder: Die Herstellung der Welt in der<br />

Landschaft der Selbstbedingtheit<br />

Adam Budak<br />

Was gibt es Bürokratisches in diesen phantastischen Maschinen, die die<br />

Völker und Gedichte sind? Es reicht, daß wir uns ein wenig zerstreuen,<br />

damit wir uns auf der Oberfläche wissen, daß wir unsere Haut wie eine<br />

Trommel spannen, damit die „große Politik“ beginnt. Ein leeres Feld, weder<br />

für den Menschen, noch für Gott; Singularitäten; die weder allgemein noch<br />

individuell, weder persönliche noch universelle sind, all dies durchquert<br />

von Zirkulationen, Echos, Ereignissen, die mehr Sinn und mehr Freiheit verschaffen,<br />

mehr Wirksamkeiten, als der Mensch je erträumt und Gott sich je<br />

vorgestellt hatte. Das leere Feld zirkulieren zu lassen und die prä-individuellen<br />

und unpersönlichen Singularitäten zum Sprechen zu bringen, kurz,<br />

den Sinn zu produzieren: Darin besteht heute die Aufgabe. 1<br />

Im Herzen des Eigensinns<br />

Anmutig, doch asketisch und streng dient die im Jahr 1261 wohl im wahren<br />

Geiste des „Eigensinns“ erbaute vormalige Burg Neuhaus an der Kreuzung<br />

zwischen der Salzstraße und der Straße durch das Ennstal und vor einem<br />

herrlichen Alpenpanorama am Fuße des Grimmings − 1664 von den Grafen<br />

Trautmannsdorff unter dem Namen Schloss Trautenfels in Form eines<br />

Barockschlosses wiederaufgebaut − wohl als Beispiel für ein ganz besonderes<br />

Bauwerk: Einst Bewacher der Brücken über die Enns und der steirischen<br />

Grenze, dient dieses großartige rechteckige Gebäude mit überdachten<br />

Innenhöfen und einem mächtigen Turm, mit erlesenen Innenräumen,<br />

Fresken mit Darstellungen u. a. von Menschen bei der Arbeit, Gemälden mit<br />

mythologischen Anspielungen in der Galerie und in vielen Räumlichkeiten<br />

der Beletage, heute dem Universalmuseum Joanneum, Österreichs ältestem<br />

und zweitgrößtem museologischem Schatz, als Landschaftsmuseum<br />

und fungiert als Hommage an die einheimische Bevölkerung, die regionale<br />

Geschichte und Erinnerung. Fern jeder schlössertypischen Extravaganz,<br />

bedeckt und gar nicht so reizvoll, im Herzen bescheiden und anonym, stellt<br />

es ein kaltes Denkmal für (architektonischen) Anticharme dar, das zu Recht<br />

Stiegentür in Schloss<br />

Trautenfels, Manfred<br />

Wolff-Plottegg<br />

Buchstaben-Ornament<br />

zum Gedenken an Franz<br />

Hillebrand, um 1804<br />

2<br />

Manfred Wolff-Plottegg:<br />

Hybrid Architektur & Hyper<br />

Funktionen. Wien:<br />

Passagen Verlag 2006;<br />

ders.: Architektur-Algorithmen.<br />

Wien: Passagen<br />

Verlag 1996.<br />

an unserer Unwissenheit und seiner Unsichtbarkeit leidet und nachdrücklich<br />

nach Aufmerksamkeit heischt.<br />

Offensichtlich befinden wir uns hier genau im Herzen jenes Eigensinns,<br />

im zerkratzten Spiegel der Mentalität und des Alltags dieser Region und<br />

ihrer Bewohner, in einer (ursprünglichen) physischen wie psychischen Verteidigungslinie.<br />

Das Schloss fungiert als kritischer Apparat, als Matrix<br />

eklektischen Denkens, als Metapher und Allegorie, Ausdruck einer mühevollen<br />

Bautradition, die aufgepeppt wurde durch eine hübsche Fin-de-millenium-artige<br />

Revitalisierung (1990-92) durch den steirischen Architekten<br />

Manfred Wolff-Plottegg, Verfasser von Hybrid Architektur und Hyper Funktionen<br />

und leidenschaftlicher Verfechter von „Architekturalgorithmen“ 2 ,<br />

deren Prinzipien das Aussehen (und oft auch die Bedeutung) von bekannten<br />

architektonischen Elementen verändern. Plotteggs teils futuristische,<br />

teils märchenhafte Intervention mit gleichsam nostalgischen Untertönen<br />

ist ein verblüffendes und höchst verspieltes Beispiel für moderne Handwerkskunst<br />

im historischen Kostüm. Ein Tor ist eine Treppe, Pflastersteine<br />

sind Lampenschirme und Elemente des Burggrabens bilden Mauern in dieser<br />

algorithmischen Architektur, die das Schloss als Rätsel aus realen wie<br />

fiktiven Geschichten betrachtet. Ein solcher räumlicher Plot scheint gut zu<br />

dem ornamentalen Relief zu passen, das in eine Wand beim Schlosseingang<br />

gemeißelt ist – datiert mit 1790 und im Gedenken an Franz Hillebrand,<br />

einen einheimischen Handwerker aus der nahen Stadt Rottenmann. Das<br />

geheimnisvolle Tableau ist ein einzigartiges, beinah borgesianisches Rätsel<br />

und Diagrammgedicht aus Buchstaben, die, wenn man sie vom Zentrum<br />

aus in Richtung der Ränder liest, den Namen der bedeutendsten Familie<br />

der Region ergeben, die sich der Eisenverarbeitung widmete, welche neben<br />

dem Eisenabbau und der Verarbeitung anderer Bodenschätze der Gebirgsregion<br />

wie Kupfer, Silber und Salz die wirtschaftliche Entwicklung der Region<br />

wie auch ihr kulturelles Erscheinungsbild in bedeutendem Maße prägte.<br />

Er ist aber auch ein kosmologisches Porträt des Homo faber von Trautenfels,<br />

einem der wichtigsten „Lokalmatadore“ der Region; genauso wie die<br />

Trautenfels’sche Metapher des Eigensinnigen eine Vielzahl der Lesarten<br />

des Einen zu erlauben scheint, die in ihrer labyrinthischen Struktur eine<br />

oder aber viele Möglichkeiten eröffnen, etwa auch das Wortspiel mit Denkmal<br />

(Monument) und „Denk mal!“ (im Sinne von Denkanstoß), und auf diese<br />

Weise symbolisch den Rahmen für ein Kunstprojekt bilden, das sowohl Tribut<br />

an einen Mikrokosmos als auch Dokument einer lokalen Gemeinschaft<br />

sein will.<br />

Annäherung an den Homo faber<br />

Inszeniert in den Räumlichkeiten des Schlosses Trautenfels ist die Ausstellung<br />

Der schaffende Mensch. Welten des Eigensinns eine Baustelle des<br />

Selbstseins und der Subjektivität. „Vita activa”, einer der grundlegenden

12 — 13<br />

Adam Budak<br />

3<br />

Hannah Arendt: Vita activa<br />

oder Vom tätigen Leben, 8.<br />

Aufl., München: Piper 2010.<br />

4<br />

Ebda, S. 14.<br />

5<br />

Margaret Canovan: Einleitung.<br />

In: Hannah Arendt:<br />

Human Condition. 2. Aufl.,<br />

mit einer Einleitung von<br />

Margaret Canovan. Chicago:<br />

The University of Chicago<br />

Press 1998, S. XVI.<br />

6<br />

Vgl. Hannah Arendt: Vita<br />

activa, S. 23.<br />

7<br />

Ebda., S. 16.<br />

8<br />

Ebda., S. 18.<br />

Begriffe aus Hannah Arendts bahnbrechendem Werk Vita activa oder Vom<br />

tätigen Leben (1960) 3 , steckt das Wirkungsfeld für sechs Kunstprojekte ab,<br />

in denen die Eigenheiten der historischen wie der zeitgenössischen Gegebenheiten<br />

der Region Liezen, die − wie im Slogan („In der Mitte am Rand“)<br />

des ausrichtenden Festivals, der regionale10, betont wird − im geografischen<br />

Zentrum Österreichs liegt doch gleichzeitig an der (steirisch-regionalen)<br />

Peripherie, im Transitdenken, am Knotenpunkt dreier wichtiger nationaler<br />

Fernstraßen.<br />

„Was wir tun, wenn wir tätig sind“ 4 ist Arendts elementarer Vorschlag<br />

zu einer Neubetrachtung der Condition humaine in ihrem Buch, das, wie<br />

Margaret Canovan anmerkt, während der Studentenbewegung der 1960er-<br />

Jahre begeistert als Lehrbuch der partizipatorischen Demokratie 5 aufgenommen<br />

wurde und das nach wie vor eine Quelle der Inspiration und der<br />

Kontroverse darstellt. In der Tat bilden „das Schaffen“ – die Aktivität, die<br />

sie „Herstellen“ nennt – und „das Soziale” den Rahmen für ihre Analyse<br />

einer menschlichen Welt, die von Dauer sein kann. Vita activa tritt als<br />

Arendts Version des aristotelischen bios politicos auf, das ein dem Bereich<br />

des im eigentlichen Sinne Politischen gewidmetes Leben meinte 6 . „Mit<br />

dem Begriff Vita activa“, – schreibt Hannah Arendt – „sollen im folgenden<br />

drei menschliche Grundtätigkeiten zusammengefasst werden: Arbeiten,<br />

Herstellen und Handeln. Sie sind Grundtätigkeiten, weil jede von ihnen<br />

einer der Grundbedingungen entspricht, unter denen dem Geschlecht der<br />

Menschen das Leben auf der Erde gegeben ist.“ 7 Die Tätigkeit der Arbeit<br />

entspricht dem biologischen Prozess des menschlichen Körpers und die<br />

Grundbedingung, unter der die Tätigkeit des Arbeitens steht, ist das Leben<br />

selbst. Die Grundbedingung, die dem Handeln entspricht, ist das Faktum<br />

der Pluralität, nämlich die Tatsache, dass nicht ein Mensch, sondern viele<br />

Menschen auf der Erde leben. Und im Herstellen letztendlich „manifestiert<br />

sich das Widernatürliche eines von der Natur abhängigen Wesens, das sich<br />

der immerwährenden Wiederkehr des Gattungslebens nicht fügen kann und<br />

für seine individuelle Vergänglichkeit keinen Ausgleich findet in der potentiellen<br />

Unvergänglichkeit des Geschlechts. Das Herstellen produziert eine<br />

künstliche Welt von Dingen (…) In dieser Dingwelt ist menschliches Leben<br />

zu Hause, (…) und die Welt bietet Menschen eine Heimat in dem Maße,<br />

indem sie menschliches Leben überdauert, ihm widersteht und als objektivgegenständlich<br />

gegenübertritt. Die Grundbedingung, unter der die Tätigkeit<br />

des Herstellens steht, ist Weltlichkeit“. Arendt weiter: „(…) das Herstellen<br />

errichtet eine künstliche Welt, die von der Sterblichkeit der sie Bewohnenden<br />

in gewissem Maße unabhängig ist und so ihrem flüchtigen Dasein so<br />

etwas wie Bestand und Dauer entgegenhält.“ 8 Im Bereich der Arbeit tritt<br />

der Mensch als Homo faber auf, als der schaffende Mensch, manchmal auch<br />

Weltbildner, Werkzeugmacher oder Schöpfer aller Dinge genannt. Arendt<br />

übernahm diesen Begriff von Henri Bergson, der in seinem Buch Schöpferische<br />

Entwicklung (1921; im frz. Original 1907 erschienen) auf den Homo<br />

9<br />

Henri Bergson: The Creative<br />

Evolution. Übers. v. Arthur<br />

Mitchell. New York, Dover:<br />

1998, S. 139.<br />

10<br />

Hannah Arendt: Vita activa,<br />

S. 451.<br />

11<br />

Danette diMarco: Paradise<br />

Lost, Paradise Regained.<br />

Homo faber and the Makings<br />

of a New Beginning<br />

in „Oryx and Crake“. Zit.<br />

nach: http://findarticles.<br />

com/p/articles/mi_qa3708/<br />

is_200504/ai_n13641438/<br />

(letzter Zugriff: 12.5.2010).<br />

12<br />

Sophie Loidolt: Conditio<br />

humana. So lebt der<br />

Mensch. Unveröffentlichtes<br />

Manuskript, in Auftrag<br />

gegeben vom Universalmuseum<br />

Joanneum. Wien/<br />

Graz: 2010, S. 2.<br />

13<br />

Richard Sennett: The<br />

Craftsman. New Haven: Yale<br />

University Press 2008.<br />

faber verwies, indem er Intelligenz in ihrem ursprünglichen Sinne definierte,<br />

als „die Fähigkeit zur Herstellung von künstlichen Gegenständen, besonders<br />

von Werkzeugen zur Herstellung von Werkzeugen und zur unendlichen<br />

Variation der Herstellung“ 9 . Arendt entwickelt diese Definition, indem sie<br />

behauptet: „Das lateinische Word faber, das vermutlich mit facere im Sinne<br />

des hervorbringenden Machens zusammenhängt, bezeichnet den Künstler<br />

oder Handwerker, der hartes Material bearbeitet – Holz, Stein oder Metall” 10<br />

Nach Arendt hängt die Herrschaft des Homo faber von einer Konstante ab:<br />

Er betrachtet sich selbst als das Maß aller Dinge. Obwohl er zur Vollendung<br />

seines Werkes zweifellos auf natürliche Ressourcen angewiesen ist,<br />

entgeht ihm diese Tatsache, und folglich markiert er die Ressourcen in seinem<br />

von ihm hergestellten Werk als unsichtbar. Arendt behauptet, indem<br />

sie eine populäre marxistische Behauptung wiederholt, dass der Prozess<br />

im Produkt verloren geht, dass mit der Herstellung und der letztendlichen<br />

Vergegenständlichung des Produkts der Homo faber selbst die verschiedenen<br />

für menschliche Kreativität und Geschicklichkeit bei ihrer Veränderung<br />

des innersten Wesens der Natur unabdingbaren Komponenten aus den<br />

Augen verliert. Für Arendt ist die wirkliche Tragödie des Homo faber seine<br />

Selbstbefangenheit in seiner eigenen Aktivität. Er hat die vergegenständlichte<br />

Produktion eingeführt und sich vom Animal laborans das Verlangen<br />

nach Überfluss angeeignet – und somit das Ziel der Ernährung und Grundversorgung<br />

der Gemeinschaft durch natürliche Ressourcen ersetzt durch<br />

jenes der persönlichen (oft finanziellen) Erfüllung durch die Nutzung der<br />

natürlichen Ressourcen zur Schaffung eines Mehrwerts. 11 Der Homo faber<br />

baut sich selbst eine Welt. Er erschafft Werke. Als „artifex“ wie als Schöpfer<br />

ist er Meister seines Werkes/Objekts – bis hin zur Möglichkeit, es wieder<br />

zu zerstören. Die Welten, die er erzeugt, sind, wie Sophie Loidolt anmerkt,<br />

„Welten des Eigensinns. Doch dieser Eigensinn ist immer ein weltlicher<br />

Wille. Er ist ein Streben nach einem Sein, das für seine individuelle Vergänglichkeit<br />

keinen Ausgleich findet in der potenziellen Unvergänglichkeit<br />

des Geschlechts. Weil dieses Sein eine Identität und eine Erzählung in sich<br />

birgt, die in den Werken, die es stets neu herstellt, von Trinkgefäßen bis<br />

hin zu Landschaftsgestaltung, immer manifest ist. Auch wenn das Herstellen<br />

von den natürlichen Ressourcen abhängig ist und auf sie vertraut, ist<br />

das dann selbst nicht mehr Natur, weil es den ewigen Kreislauf von Genese<br />

und Verfall durchbricht und auf einer neuen linearen Zeitebene endet. Die<br />

Tätigkeit des Herstellens hat seine eigene zeitliche Abfolge – einen Anfang<br />

und ein Ende. Doch als eine Tätigkeit ist es natürlich ein Prozess, aber keiner,<br />

der sich einfach erschöpft und erneuert. Ein Werk entsteht daraus, das<br />

in die Welt entlassen werden kann und selbst „‚die Welt’ ist, die bewusst<br />

geformt wurde“. 12 Richard Sennett betont die Rolle des Homo faber in<br />

Arendts conditione humana teatrum und hebt dabei neue Eigenschaften<br />

im Gegensatz zum Animal laborans hervor. 13 Während das Animal laborans<br />

das Herstellen als Selbstzweck betrachtet, ist der Homo faber damit<br />

beschäftigt, „gemeinsam ein Leben zu schaffen.“ Laut Sennett ist „der

14 — 15<br />

Adam Budak<br />

14<br />

Ebda., S. 7.<br />

15<br />

Julia Kristeva: Hannah<br />

Arendt. New York: Columbia<br />

University Press 2001,<br />

S. 223.<br />

16<br />

G. W. F. Hegel: Phenomenology<br />

of Mind. Mineola:<br />

Dover Publications: 2003.<br />

17<br />

H. S. Harris: Hegel’s Ladder.<br />

Bd. 1. Indianapolis (u.a.):<br />

Hackett 1997, S. 385.<br />

18<br />

Alexander Kluge, Oskar<br />

Negt: Geschichte und<br />

Eigensinn. Frankfurt a. M.:<br />

Suhrkamp 1993.<br />

Homo faber der Richter über materielle Arbeit und Praxis, kein Kollege des<br />

Animal laborans sondern sein Vorgesetzter. Deshalb leben wir Menschen<br />

(nach Arendts Ansicht) in zwei Dimensionen. In einer stellen wir Dinge her;<br />

in diesem Zustand handeln wir amoralisch, ganz in Anspruch genommen<br />

von der jeweiligen Aufgabe. Doch bergen wir auch eine andere, höhere<br />

Lebensart in uns, in der wir in der Produktion innehalten und gemeinsam<br />

zu diskutieren und zu bewerten beginnen. Wogegen das Animal laborans<br />

auf die Frage ‚Wie?’ fixiert ist, fragt der Homo faber ‚Warum?’“ 14<br />

Mehrdeutigkeiten: Eigensinn<br />

Aufgabe dieser Ausstellung ist die Untersuchung der möglichen Beziehung<br />

zwischen dem Homo faber und der Welt des Eigensinns. Wie schon eingangs<br />

erwähnt, sind seine Selbstbefangenheit und seine Selbstwahrnehmung<br />

als das Maß aller Dinge möglicherweise ein Beweis für das eigensinnige<br />

Wesen des Homo faber. Der Eigensinn als „logischer Eigensinn”<br />

(Egoismus) wurde von Hannah Arendt als Privatsinn und im Gegensatz<br />

zum Gemeinsinn verwendet. 15 Der Begriff Eigensinn selbst hat eine lange<br />

Rezeptionsgeschichte. Durch seine Verbindung zu einem Begriff moderner<br />

Individualität, der unbedingt auch Selbsttäuschung und ironische Inszenierung<br />

beinhaltet, artikuliert er die hegelianische Haltung einer „Gewissheit<br />

seiner selbst“. In Die Phänomenologie des Geistes (1807) definiert<br />

Hegel Eigensinn als Selbstbewusstsein, das sogar in Knechtschaft bestehen<br />

bleibt. 16 Der Eigensinn bezeichnet ein starrsinniges Festhalten an<br />

einer einzigen flüchtigen Art und Weise, wie die Dinge sind. Hegel betont<br />

sowohl die Ambiguität des Eigensinns (in aktiver Souveränität genauso<br />

wie im Leid und in der Abhängigkeit, als auch die „Freiheit des Eigensinns“,<br />

die das „leere Ich“ charakterisiert. 17 Der Eigensinn, so wie auf ihn<br />

in der Phänomenologie des Geistes ausdrücklich verwiesen wird, wird als<br />

die primitive Entschlossenheit des unreifen menschlichen Tieres wahrgenommen,<br />

„seinen Willen durchzusetzen“. Oskar Negt und Alexander Kluge<br />

untersuchen in Geschichte und Eigensinn (1993) 18 die gesellschaftskritischen<br />

Implikationen von Hegels Konzept. Ihre Verwendung des Begriffes<br />

Eigensinn untersucht ein Wortspiel mit ihm: „eigen-Sinn“, „jemandes eigner<br />

Sinn“ – d. h. „Sturheit“, „Halsstarrigkeit“ oder „das Eigentum betreffender<br />

Sinn“. Kluge folgert, diese Form der Eigenwahrnehmung, die für menschliche<br />

Wesen unerlässlich ist, wenn Sie die Autoren ihres eigenen Lebens sein<br />

wollen, kann nur durch ein Miteinander entstehen. Eigensinn bezeichnet<br />

ein Ringen nach Anerkennung und Selbstgewissheit. Für Andreas W. Daum<br />

bezeichnet der Eigensinn als analytisches Konzept „eine ganz bestimmte<br />

Logik, die von Einzelpersonen und Gruppen in deren sozialer Interaktion<br />

verfolgt wird. Es ist nicht bloß eine Sturheit oder Weigerung, sich an die<br />

Regeln zu halten; der Begriff bezeichnet nicht unbedingt den Widerstand<br />

des Volkes gegen die Autorität. Er bezeichnet vielmehr die Sehnsucht,<br />

unabhängig von den Forderungen oder Ansprüchen der anderen zu handeln<br />

19<br />

Andreas W. Daum: Kennedy<br />

in Berlin. Paderborn (u.a.):<br />

Schöningh 2003, S. 129.<br />

20<br />

Alf Lüdtke (Hrsg.): The<br />

History of Everyday Life.<br />

Reconstructing Historical<br />

Experiences and Ways of<br />

Life. Princeton: Princeton<br />

University Press 1995.<br />

21<br />

Kathleen Canning: Feminist<br />

History after the Linguistic<br />

Turn: Historicizing<br />

Discourse and Experience.<br />

Signs 19/1994.<br />

22<br />

Charles Bright: The Powers<br />

that Punish: Prison and<br />

Politics in the Era of the<br />

„Big House“. Ann Arbor:<br />

University of Michigan<br />

Press 1996.<br />

23<br />

Ebda, S. 231.<br />

und Handlungsmacht einzufordern, wenn auch nur vorübergehend oder in<br />

einem begrenzten Rahmen.“ 19 Der Arbeitshisto-riker Alf Lüdtke versteht<br />

unter Eigensinn die wieder in Besitz genommenen Räume der Selbsttätigkeit.<br />

Hier wird – gewissermaßen – der Ungehorsam des Eigensinns oder<br />

von jemandes eignem Sinn semantisch mit „sich aneignen” verknüpft. 20<br />

Kathleen Cannings Untersuchung des Eigensinns greift auf Lüdkes Arbeit<br />

zurück, doch ebenso auf Joan W. Scott, und er definiert Erfahrung als „den<br />

Ereignissen in dem Augenblick in dem sie passieren Sinn geben (…) sowie<br />

als ein ‚eigensinniges Distanzieren‘, das eine ‚Neurahmung‘, eine ‚Neuorganisation‘<br />

ermöglicht, oder eine ‚kreative Neuaneignung der Bedingungen<br />

des täglichen Lebens‘“. 21 Die Betonung auf „Zustimmung, Neurahmung und<br />

Neuaneignung“ in dieser Definition „impliziert, dass Subjekte über eine Art<br />

Handlungsmacht verfügen“, und zwar dahingehend, wie sie die Welt auf<br />

Basis der ihnen in ihrem soziohistorischen Kontext zur Verfügung stehenden<br />

Diskurse interpretieren. Lüdkes Eigensinn als Selbsttätigkeit impliziert<br />

eine Reihe von Mehrdeutigkeiten und eine Ambivalenz der Übereinstimmung,<br />

die in Lüdkes Augen grundlegend war für das Flickwerk der Aneignung<br />

und Reaktion, Annahme und Distanz, das die „Räume der Arbeiter“<br />

als die ihren definierte: bei sich selbst sein oder bei seinen Freunden, doch<br />

in jedem Fall „‚Distanz gewinnend‘ von den Anweisungen oder Normen<br />

von oben und von ‚außen‘“. Eigensinn ist die Praxis der Zusammenarbeit,<br />

während man dagegenhält, klarzukommen ohne überzulaufen, das Spiel<br />

mitzuspielen ohne daran zu glauben – auf der Suche nach einem Raum,<br />

in dem man wirklich sein kann, aber weder im Widerstand noch in Komplizenschaft.<br />

22 Eigensinn erweist sich als Element, das dem Arbeiter bleibt.<br />

Man sagt, er sei „die Freiheit, die in der Knechtschaft bleibt“, aber auch<br />

ein Geschick, das nur über Macht über irgendetwas verfügt“. Heute ist er<br />

die Freiheit, die sich an einer Eigentümlichkeit festmacht. Im vorgesetzlichen<br />

Kontext der Lehensherrschaft und Leibeigenschaft war der Eigensinn<br />

bereits eine wichtige Fähigkeit; doch nun in der kultivierten Welt des Stoizismus<br />

ist er das rechtsgültig anerkannte freie Bewusstsein. 23<br />

Die Suche nach einem modernen Hephaistos<br />

Das Leben und das Herstellen, sowie die Leidenschaft, die dahintersteht,<br />

stehen im Mittelpunkt der Ausstellung Der schaffende Mensch. Welten des<br />

Eigensinns. Wie durch die Linse eines Vergrößerungsglases wird hier die<br />

Condition humaine porträtiert und sie findet ihren Ausdruck in der Performance<br />

eines emanzipierten und autonomen Ichs. Der Eigensinn erscheint<br />

als geistiger und körperlicher Mechanismus, der die Identität eines gesellschaftlichen<br />

und kulturellen Mikrokosmos formt und bedingt: die Konstruktion<br />

einer „eigensinnigen“ Weltanschauung als Raum zwischen den Augen,<br />

eine Landschaft der Selbstbedingtheit … Wir befinden uns im vagen Territorium<br />

eines Zwischenbereichs, in dem das Kleine und Intime, das Persönliche<br />

und Exklusive, das unvermeidliche Globale und Kosmopolitische der<br />

heutigen Gesellschaft herausfordern. Der Eigensinn ist ein problematisches

16 — 17<br />

Adam Budak<br />

24<br />

Richard Sennett: The<br />

Craftsman, S. 213.<br />

Terrain, in dem Zusammengehörigkeit und Zugehörigkeitsgefühl mit der<br />

Sturheit und der egozentrischen Welt der Eigentümlichkeit ringen, wo das<br />

Verlangen nach Gemeinschaft auf die Manifestation ganz individueller<br />

Glaubensgrundsätze und Wahrheiten trifft. Wie lässt sich die Matrix eines<br />

solchen Glaubens darstellen? Wie lässt sich eine solche Haltung umreißen?<br />

Was sind die historischen Perspektiven und die zeitgenössischen Bedingungen<br />

einer solchen Örtlichkeit? Wie wird lokales Wissen produziert?<br />

Diese Ausstellung ist aber auch eine Fallstudie von lokaler Widerständigkeit,<br />

von Stolz, Emanzipation und Selbstermächtigung. Wir sind die schaffenden<br />

Menschen, Schmiede der Wirklichkeiten, Produzenten des Alltags,<br />

Kinder der Tradition, Schöpfer noch kommender Zukunften und Bildhauer<br />

von Orten. Als Studie performativer Zugehörigkeit geht diese Ausstellung<br />

der Frage nach, ob der Homo faber in der Welt des Eigensinns überhaupt<br />

möglich ist; ihre Anatomie einer (lokalen) Vita activa ist gleichzeitig eine<br />

Anatomie des Eigensinns, der Schauplätze seiner Aktivität, seiner auf<br />

lokale Sehnsüchte und Ambitionen zugeschnittenen Utopien im kleinen<br />

Maßstab. Wie lassen sich Dinge, Köpfe und Denkweisen formen? Die Ausstellung<br />

stellt sich der Herausforderung, in die Organisation des Privatlebens<br />

des „Lokalmatadors“ und seinem Sinn für die Gemeinschaft, deren<br />

teil er ist, hereinzuzoomen. Wie kann man an der Welt des Eigensinns teilnehmen?<br />

Was lässt sich über traurige Versuche des gezwungenen Engagements<br />

für die sogenannten – fremden – allgemeinen Belange hinaus tun?<br />

Eigensinn ist ein Flickwerk aus heroischen Taten und konservativen Ansichten,<br />

ein Land der Enge, des Stolzes und der Selbstbehauptung, wo lokaler<br />

Gemeinschaftsgeist, das Streben nach Autonomie und Emanzipation und<br />

die Vorstellungskraft des schöpferischen Geistes, der nach Senett 24 von<br />

Widerständigkeit, Ambiguität und Intuition geprägt ist, mit Sturheit und<br />

einem Willen zur Distanz und zum Ausdruck seiner eigenen Andersheit im<br />

Wettstreit liegen.<br />

Im Rahmen der künstlerischen Freiheit des Eigensinn-Syndroms reist der<br />

Prototyp des Homo faber, Odysseus mit verbundenen Augen durch dieses<br />

Land des Sturheit, in der Hoffnung, die ihm Pandoras Büchse gegeben<br />

hat, der Hoffnung, die Welt neu zu erbauen und Kultur und Zivilisation zu<br />

erneuern, im Mitgefühl mit der tragischen Figur Hephaistos, dem lahmen<br />

Gott der Handwerker, „berühmt für Erfindungen“, Erbauer aller Gebäude auf<br />

dem Olymp, Friedensbringer und Zivilisationsschaffer.<br />

Diese Ausstellung ist eine von sechs partizipatorischen und gemeinschaftsbasierten<br />

Kunstprojekten, eine fast wie in einem Kriminalstück<br />

von Pirandello orchestrierte Fallstudie, Erzählung der Region und Bestimmung<br />

ihrer einheimischen Protagonisten. Sie ist Probe, Untersuchung und<br />

Mise-en-scène von Geschichte, Tradition und Kontemporanität, ein Tableau<br />

vivant einer widerständigen Identität. Die an Sechs Personen suchen einen<br />

Maria Papadimitriou<br />

Untitled (T.A.M.A.), 2000<br />

Dreaming the New<br />

House, 2004<br />

Autor (1921) erinnernden eingeladenen Künstler machen sich auf die Suche<br />

nach einem modernen Hephaistos, indem sie der Eigentümlichkeit einer<br />

Region nachspüren, die schon immer als besonders eigensinnig galt. Die<br />

Projekte sind in der Tat Beispiele für kritischen Regionalismus – und sind<br />

ebenso dynamische Belege für einheimisches Leben, das sich seiner selbst<br />

bewusst ist. Die Psychogeografie dieser Ausstellung navigiert zwischen den<br />

verschiedensten Aspekten des Lebens der Region: Landschaftsarchitektur<br />

und die Organisation des Privatraumes (Franz Kapfer), das sprühende<br />

Leben ganz gewöhnlicher Bewohner dieser Region als soziale Skulptur<br />

(Pawel Althamer und seine Studierenden), die Bildung einer eigensinnigen<br />

Mentalität anhand der Fallstudie zu baulicher Neugestaltung in der<br />

Region (Kateřina Šedá), das Phänomen des Genius loci mit einem Verweis<br />

auf Natur und Brauchtum der Region (Maria Papadimitriou), Schlossarchitektur<br />

als Phantasmagorie (L/B) und die Produktion von realem und symbolischem<br />

Wert, wie sie sich in der Tradition eines einheimischen Gewerbes<br />

findet (Christian Philipp Müller).<br />

Maria Papadimitriou<br />

„Alpine Altar“ oder: Rituale des Alltags<br />

Maria Papadimitrious Feldforschungen folgen einer Methode, die von der<br />

Intensität von bestehenden oder neu begründeten menschlichen Beziehungen<br />

und Verbindungen befeuert wird. In ihrer Erforschung der zerbrechlichen<br />

Bereiche einer „emotionalen Topografie” legt die griechische<br />

Künstlerin ihr Augenmerk auf die Randexistenzen und Unterprivilegierten<br />

innerhalb einer gegebenen Gesellschaftsstruktur. Die Politik des sozialen<br />

Raumes, die suburbane Landschaft und der Bereich des häuslichen Lebens<br />

stehen im Mittelpunkt ihrer interdisziplinären und gemeinschaftsbasierten<br />

Projekte und bilden in erster Linie den thematischen Rahmen für ihr<br />

kollektives Langzeitprojekt T.A.M.A. – Temporary Autonomous Museum for<br />

All – eine flexible Quasi-Struktur, die in Menidi, einem heruntergekommenen<br />

Viertel im Westen von Athen, spontan ins Leben gerufen wurde und<br />

von Wanderpopulationen wie den Roma und den Vlach-Rumänen aus Veria<br />

praktisch als Zweitwohnsitz genutzt wird. Als mobile postindustrielle Stadt<br />

ist T.A.M.A., (das im Griechischen so viel wie feierliches Versprechen, eine<br />

Geste der Gabe, der Dankbarkeit oder des Versprechens bedeutet), ein weiterer<br />

künstlerischer Versuch der Aufstellung eines Wertesystems bei der<br />

Auseinandersetzung mit Themen von bestimmter gesellschaftlicher und<br />

politischer Dringlichkeit wie Einwanderung, Armut und Menschenrechte im<br />

Allgemeinen. Beinahe unter Anwendung von Camouflage-Strategien tritt<br />

Maria Papadimitriou in Gemeinschaften und Gesellschaftschichten ein,<br />

nimmt allmählich deren Alltagsgewohnheiten an, dringt ganz tief in deren<br />

Lebensbedingungen ein und diagnostiziert auf der Basis ihrer Erfahrung<br />

den Status quo dessen, was tunlichst ausgelassen wird oder was allen<br />

Strategien oder Ökonomien der offiziellen gesellschaftlichen Zugehörigkeit

18 — 19<br />

Adam Budak<br />

Maria Papadimitriou<br />

Alpine Altar, 2010<br />

(Fotomontage)<br />

25<br />

Maria Papadimitriou:<br />

T.A.M.A., 25. Biennale de<br />

Sao Paulo, Futura 2002,<br />

S. 13.<br />

und Legitimität entgeht. Ihre Kunst ist die Kunst, sich in den Anderen zu<br />

verwandeln, seine Identität anzunehmen, in eine Kommunion einzutreten.<br />

T.A.M.A. ist der Versuch der Schaffung eines „besseren“, „tragfähigen“ sozialen<br />

Raums als Möglichkeit zu gemeinsamem Handeln und einem offenen<br />

Beitrag aller. In ihren Worten „brachten mich die nomadische Lebensweise<br />

und die Eigenheiten dieser Gemeinde auf die Idee, zwischen Bewohnern,<br />

der Künstlerin, den Kunst- und Kulturschaffenden und der breiten Öffentlichkeit<br />

ein System der Kommunikation und des Austauschs zu schaffen.<br />

Innerhalb sehr kurzer Zeit realisierte ich, dass alle meine Freunde und Partner<br />

an dieser Geschichte mitwirken wollten, die ich ein temporäres autonomes<br />

Museum für alle nenne.“ 25 Das lebende Museum der Künstlerin ist<br />

eine Maschine der gesellschaftlichen Möglichkeiten, die innerhalb und<br />

außerhalb des institutionellen Rahmens individuelle wie kollektive Gesten<br />

erzeugt und vollständig auf die Teilnahme der Menschen angewiesen ist.<br />

Als Konstruktion einer gemeinsamen Stimme in der Öffentlichkeit ist ihre<br />

Arbeit eine Hommage an das Lokale, das Minoritäre, das Andere.<br />

Das Phänomen des Genius loci (des Geistes eines Ortes) war schon der<br />

Protagonist zahlreicher bisheriger Installationen von Maria Papadimitriou,<br />

die allesamt von der Energie eines ganz besonderen Ortes befeuert waren,<br />

seiner realen wie symbolischen Rolle bei der Formung des Lebens der<br />

Menschen dort, ihrer Biografien, ihrer Wahrheiten und ihrer Glaubens- und<br />

Wertesysteme. Ihre Werke packten in der Tat die Ontologie eines Genius<br />

loci an, indem das Dazwischen, das Ephemere, das Intime und das Spirituelle<br />

in einer harmonischen Mischung aus Oral History und materieller<br />

Kultur erforscht wurde. Eigens geschaffen für die Ausstellung Der schaffende<br />

Mensch. Welten des Eigensinns feiert Maria Papadimitrious Projekt<br />

Alpine Altar die lokale Natur und Bevölkerung. Geschichte, Tradition, Bräuche<br />

und andere Formen des kulturellen Ausdrucks (Volksmärchen, Sagen<br />

und Lieder) tragen zu einer komplexen Ausarbeitung der Landschaft, des<br />

Lebens in der Region und regionalen Glaubens. In einem faszinierenden<br />

Vergleich zwischen dem nahe Trautenfels aufragenden, die Umgebung<br />

dominierenden und oft auch als Mons Styriae altissimus beschriebenen<br />

Grimming (etymologisch „Berg des Donners“) und dem Olymp, dem „Heim<br />

der Götter“ – insbesondere des Donnergotts Zeus) verweist die griechische<br />

Künstlerin auf ihr Heimatland. Papadimitrious Projekt ist eine Tour de<br />

force der Schauplätze, ihrer Geschichte, ihrer symbolischen Bedeutungen<br />

und aktuellen Wahrnehmungen. Die Künstlerin konstruiert (ihr eigenes)<br />

Museum der kollektiven Sehnsüchte: Alpine Altar, ein ganz besonderer<br />

Akt der interkulturellen Übersetzung, Zusammenführung des klassischen<br />

griechischen Altars mit dem lokalen Kontext des Ennstals. Gebaut aus<br />

(Grimming-)Fels ist Papadimitrious Altar ein Schrein der Gelübde, die von<br />

den Menschen gesammelt werden und sich auf die Tradition des Schaf-<br />

Festes beziehen, das jedes Jahr in Öblarn gefeiert wird. Der Altar fungiert<br />

als Ausdruck des Glaubens der Menschen, als Projektion ihrer Träume<br />

Maria Papadimitriou<br />

Alpine Altar, 2010<br />

(Recherchematerial)<br />

und Fantasien, als Lautsprecher ihrer intimsten gewagten Gedanken und<br />

Zukunftshoffnungen. Er ist Erlösungsort und Hort der Hoffnung, Spiegel<br />

menschlicher Sehnsüchte, Treffpunkt des Unausgesprochenen und Verborgenen<br />

– ein zeitgenössischer Beichtstuhl der Gemeinde und ein utopischer<br />

Ort der Katharsis und Kommunion. Der eklektische und heroische Altar der<br />

Künstlerin ist äußerster – kollektiver – Ausdruck des Genius loci. In ihrem<br />

Brückenschlag zwischen heidnischen und christlichen, fetischistischen und<br />

religiösen, natürlichen und übernatürlichen Kräften fordert Maria Papadimitriou<br />

die eigensinnige Mentalität der Bevölkerung des Ennstals heraus.<br />

Ihr Altar ist ein Denkmal für viele Mythologien und feiert von Göttern sowie<br />

von Menschen geschaffene Reliquien und Talismane. Von Menschenhand<br />

geschaffene und auf der geheiligten Fläche eines alten Altars dargebotene<br />

Miniatur-Spielzeugschafe leisten ihren Beitrag zu Papadimitrious<br />

selbstgefertigtem Ritual: Sie sind Gelübde, Opfersymbole und aufrichtiger<br />

Ausdruck eines tiefempfundenen Glaubens, eines Bedürfnisses, das<br />

Leben symbolisch als Geschenk Gottes/der Götter und der Natur zu feiern<br />

sowie vor unbekannten Kräften zu beschützen. Das literarische Werk<br />

von Paula Grogger (1892-1984), einer hochgefeierten Schriftstellerin aus<br />

dieser Region, dient Maria Papadimitriou als weiterer Verweis auf Struktur<br />

und Geschichte der Region. Paula Groggers umfassendes Werk, und hier vor<br />

allem der Roman Das Grimmingtor (1926), ist in seiner Zusammenstellung<br />

von - in einer einzigartigen Mischung aus Hochdeutsch, lokalen Dialekten<br />

und dem seltsamen Idiom einer Chronik des 17. Jahrhunderts erzählten -<br />

Mythen und Legenden ein Tableau vivant ihrer Heimat. Als charismatische<br />

Schriftstellerin wurde Paula Grogger als eine der „populärsten Erzählerinnen<br />

von sentimentalen Volkserzählungen betrachtet, die viel zu deutschnationalem<br />

Gedankengut beitrug.“ Während ihr Werk ohne Zweifel eine<br />

wenn auch nicht unumstrittene Hymne an die Werte der Region ist, zielt<br />

Maria Papadimitriou darauf ab, dem Translokalen (oder zumindest dessen<br />

Möglichkeit) Achtung zu bezeugen, sich von dessen Eigensinn zu befreien<br />

und Raum für ein breiteres vielstimmiges Verständnis von Kultur und Tradition<br />

zu schaffen.<br />

L/B<br />

„Beautiful Steps“ oder: Im Turm des befestigten Ichs<br />

Irgendwo zwischen Installationskunst, Plastik und erweiterter Malerei, und<br />

an der Schwelle zwischen Architektur, bildender Kunst und Design angesiedelt,<br />

lässt das höchst verführerische und spielerische Werk des Schweizer<br />

Kollektivs L/B (Sabina Lang, Daniel Baumann) die Grenzen der Wahrnehmung<br />

verschwimmen und entzieht sich jeder eindeutigen Zuordnung.<br />

Es handelt sich um ein wahrhaft traumartiges Schaffen voller Nostalgie,<br />

es verweist ganz offensichtlich auf das Unterbewusste des Betrachters,<br />

während es gleichzeitig tief ins Alltägliche, Profane und Banale eintaucht.<br />

Die architektonischen und quasi designten Interventionen von L/B sind

20 — 21<br />

Adam Budak<br />

L/B<br />

Beautiful Corner #1,<br />

1999<br />

migros museum für<br />

gegenwartskunst, Zürich<br />

Beautiful Lounge #1,<br />

2003<br />

Joburg Bar in Long<br />

Street, Cape Town<br />

26<br />

Christoph Doswald: Simply<br />

Beautiful, in diesem Band.<br />

bisweilen sanftere und dann wieder gewaltsamere Versuche des Zusammenlebens,<br />

mal in Freundschaft, mal in Feindschaft, parasitär und willkommen<br />

geheißen, doch fast immer angenehm, sympathisch und idyllisch:<br />

schön, „einfach schön“. 26 Quasi nomadisch lassen sie an Mobilität denken,<br />

sind eher Tagträume mit einem futuristischen Flair, Anti-Utopien vielleicht,<br />

doch performative Schauplätze potenzieller Erzählungen. L/B sind Meister<br />

des visuellen Raumes, meisterhafte Errichter von paradiesischen Welten.<br />

Ihre verzauberten (planen) Landschaften und die ephemeren Architekturen<br />

ihrer aufgeblasenen Röhren sind Einladungen zu einer halluzinogenen<br />

Reise durch die verwunschenen Länder der Fantasie mit einer Explosion aus<br />

leuchtenden Farben, psychedelischen Mustern und komplexen Geometrien.<br />

Ihre Lounges, Bars und Diskussionsplattformen sind verblüffende Beispiele<br />

für sinnliche haptische Räume von überraschender Vieldimensionalität.<br />

Industrial Design, Mode, Lifestyle, Tourismus sowie die ästhetischen<br />

Ansprüche einer nomadischen Freizeitgesellschaft leisten ihren Beitrag<br />

zur ganz besonderen Poetik des Raumes von L/B, einer Union von Neo-Pop<br />

Art, Op Art und möglicherweise Post-Minimal und Post-Land Art. Darüber<br />

hinaus wird die Funktion des architektonischen Elements hinterfragt und<br />

letztendlich annulliert; als Zeugen der Herstellung sind wir in dieser Tour<br />

de Force der Perfektion und erhabenen Schönheit mit der Simulation von<br />

handwerklicher Tätigkeit konfrontiert. Obwohl sie die plane Oberfläche in<br />

starkem Maße fetischisieren, erweisen sich die Tableaus von L/B als ein<br />

Ringen zwischen Ebene und räumlicher Tiefe, ein Wettkampf zwischen Perspektive<br />

und zweiter Ebene. Doch sind sie eher der Schauplatz der ersten<br />

Ebene, eines Bildes im klaren Rahmen einer subvertierten Wirklichkeit,<br />

einer lebenden Installation, einer bewohnbaren Umgebung mit partizipatorischem<br />

Charakter.<br />

Die im Rahmen der Ausstellung Der schaffende Mensch. Welten des<br />

Eigensinns präsentierten Projekte von L/B stellen weitere Schritte im<br />

ihrem Prozess der Meisterung (kritischer) Schönheit dar: Beautiful Steps<br />

#3 und Beautiful Steps #5. Die (räumlichen) Prinzipien des Eigensinns als<br />

natürliche Eigenschaft einer konservativen Weltsicht sind wie es scheint<br />

ein gerader, schmaler und strikt horizontaler Pfad, ästhetische Strenge der<br />

Architektur und eine schmerzhafte Logik der Dinge. Installiert im prächtigen<br />

und glanzvollen Marmorsaal des Schlosses Trautenfels provoziert<br />

die riesige, überlebensgroße Skulptur Beautiful Steps mit ihrer vielleicht<br />

zu offensichtlichen metaphorischen Aufladung. Plötzlich und offenbar<br />

ohne unser Zutun finden wir uns im Reich der Allegorie wieder. Über dem<br />

Boden schwebend schlängelt sich eine geschwungene weiße Stiege durch<br />

dieses großzügige und monumentale Interieur, umgarnt es wie ein Band,<br />

das man um ein kostbares Geschenk gewickelt hat, und erreicht den Himmel<br />

– die von Carpoforo Tencalla im 17. Jahrhundert mit beeindruckenden<br />

Fresken - meisterlichen Variationen auf mythologische Heldenmotive<br />

- geschmückte Decke des Marmorsaals. Solcherart in die Höhe gehoben<br />

L/B<br />

Beautiful Steps #3,<br />

2009<br />

Beautiful Steps #5,<br />

2010 (Rendering)<br />

27<br />

Julia Kristeva: Hannah<br />

Arendt, S. 156.<br />

ist ihre luftige Gegenwart erhaben und magisch. Eine moderne asketische<br />

Struktur korrespondiert mit dem Barock und reicher Aristokratie. Doch<br />

diese auf den ersten Blick höchst unpassende Mischung erweist sich sehr<br />

bald als durchaus kompatibel und sinnvoll. Die Beautiful Steps #3 necken<br />

mit ihrer formalen Reinheit und der Illusion ihrer Benützbarkeit, fordern<br />

die Wahrnehmungsfähigkeiten des Betrachters heraus und versetzen ihn<br />

in eine recht surreale räumliche Umgebung. L/B steht für Phantasmagorien<br />

des Alltäglichen, Schwebezustände der Wahrnehmung und Überarbeitungen<br />

jeder konventionellen Semantik des Raumes. Wir befinden uns<br />

an der Schwelle zum Absurden; wir erleben die Sensation, das, was sich<br />

Logik und Menschenverstand entzogen hat; hier befinden wir uns an der<br />

Schwelle zwischen Realität und Fiktion, an der Pforte zur Fantasie. Mit<br />

Beautiful Steps #5 setzen L/B ihre Untersuchung von Grenzbereichen fort.<br />

In diesem Fall fungiert auch die Architektur des Schlosses als ein Hauptdarsteller<br />

in der unheimlichen Vision der Künstler: Zwei schmale Stiegen<br />

führen auf rätselhafte Art und Weise auf die diagonalen Schlossfenster<br />

zu, überqueren die Fenstersimse und schleichen sich ins Freie davon, setzen<br />

ihre Bahn fort und umschließen letztendlich den Turm des Schlosses<br />

mit einer bescheidenen ringförmigen Plattform. Eine solche ortsspezifische<br />

Intervention gehört dem Genre der psychologischen Architektur an.<br />

Teils wie ein Fluchtplan aussehend, teils wie Raumakrobatik à la Alice im<br />

Wunderland fungiert sie als Medium einer Vorstellungskraft ohne Grenzen.<br />

Ihre elegante neutrale Struktur belebt die eher eintönige Fassade,<br />

indem sie eine mögliche zweite Haut enthüllt, in einem für den Historiker<br />

interessanten Sinne Spannung erzeugt und einen Verfremdungseffekt, der<br />

eine kritische Haltung evoziert. Beautiful Steps #5 lässt sich vielleicht als<br />

gebrochene endlosschleifenartige Gedankenlinie wahrnehmen, oder als<br />

unmögliche Brücke ohne Zugang als Metapher für Eigensinn in einem als<br />

Symbol für das bewehrte Ich zu sehenden Schloss. L/B durchdringen das<br />

Verhältnis zwischen dem Drinnen und dem Draußen, dem Öffentlichen und<br />

dem Privaten, dem Realen und dem Imaginären. Was entkommt dem Lauf<br />

der Geschichte? Wie können wir die Zeit bewahren, die im Flug vergeht?<br />

Was ist persönliche und kollektive Erinnerung? Das Projekt von L/B verweist<br />

auf die Bedeutung der Oberfläche – der Oberfläche, die zählt, der<br />

Oberfläche der Bedeutung, einer Plattform des Sinns. Wir sind Erzeuger<br />

der Ansichten der Welt, der Vielzahl der Ansichten. Die Brücke als Umarmung<br />

agiert als ein Ausdruck von Arendts Glauben an „gemeinsame<br />

Interessen“ oder, wie Cicero gesagt hätte „gemeinsamen ‚Konsens‘“: esse<br />

kann zu inter-esse, oder Interesse, werden. Inter-esse ist ein „Zwischen-<br />

Menschen” und Grundlage und Ziel zugleich, sowie nicht nur Antithese<br />

aller totalitären Systeme, sondern aller Formen von solipsistischer Isolation<br />

und transzendentalem Utilitarismus“. 27 Doch, so wie das auch für<br />

Wolff-Plotteggs algorithmische Architektur gilt, sind die Stiegen von L/B<br />

nur Instrumente der Sinnlichkeit; sie sind nur ein Verlangen, ein Phantom<br />

eines notwendigen Architekturgegenstandes – eines fehlenden…

22 — 23<br />

Adam Budak<br />

Pawel Althamer<br />

Bródno, 2000, 2000<br />

Common Task, 2009<br />

28<br />

Sarah Cosulich Canarutto:<br />

Phenomenology of the<br />

Invisible. In: New! Experience<br />

Clear and Perfect<br />

Vision. Discover a New<br />

Reality. Non-addictive/Nondeforming.<br />

Pawel Althamer,<br />

19/10/02 – 03/12/02,<br />

Comotato Trieste Contemporanea<br />

2002, S. 13.<br />

29<br />

Pawel Althamer im Gespräch<br />

mit Maurizio Cattelan.<br />

In: Sarah Cosulich<br />

Canarutto: Phenomenology<br />

of the Invisible, S. 51.<br />

Pawel Althamer und seine Klasse für Objektbildhauerei der Akademie<br />

der Bildenden Künste, Wien<br />

„Things You Can Walk Into“ oder: Zwischen Herstellen und Handeln<br />

Die Bedingungen des Andersseins und Zustände der Fremdheit bilden den<br />

Kern von Pawel Althamers Realitätswahrnehmung und seiner Auffassung<br />

von der Kunst als therapeutische Aktivität. „Jeden Tag, wohin auch immer<br />

ich gehe, fühle ich mich wie ein Außerirdischer, der gerade auf der Erde<br />

gelandet ist. Sogar die Dinge, die ich wieder und wieder sehe, ziehen meine<br />

Aufmerksamkeit auf sich, weil sie mir jedes Mal neu erscheinen. Und wenn<br />

ich mein eigenes Schlafzimmer betrete, habe ich den Eindruck, dass ich es<br />

jedes Mal durch eine andere Türe betrete.“ 28 Seine Kunst ist insgesamt,<br />

ganz egal in welchem Medium, eine Art Kostümierung und nimmt die Form<br />

einer Übung des erweiterten Selbstporträts an und den reinen Ausdruck<br />

der Identität eines Außenseiters, der durch seine Verkörperung des archetypischen<br />

Schamanen einen privilegierten Zugang zur Realität innehat. Bei<br />

seiner Ausübung zeitgenössischer gesellschaftlicher und privater Alltagsrituale<br />

fetischisiert Althamer sich selbst und seine Rolle als Kommunikator<br />

mit dem „Außerhalb“ des normalen (Geistes-)Zustands und der herkömmlichen<br />

(soziopolitischen) Ordnung. Sein Werk – der Bau einer sozialen Skulptur<br />

– strahlt die gleichsam außerirdische Magie ritualistischer Überschreitung<br />

aus. „Ich bin ein Mitgefangener – das ist meine Rolle in der<br />

Gesellschaft“ 29 , bekennt der Künstler anlässlich einer seiner Interventionen.<br />

Außerhalb des Mythos, im Zwischenraum eines Rituals, werden die<br />

Wirklichkeit und die Welt im Allgemeinen als Spielfilm wahrgenommen und<br />

es ist die Rolle des Künstlers, die Bühne einzurichten und sanft einzugreifen,<br />

also Regieanweisungen zu geben und die Ereignisse und deren (lokale)<br />

Protagonisten aufzuzeichnen – doch ohne auch nur eine einzige Filmrolle<br />

zu verwenden. Dies ist die konzeptuelle Konstruktion der Mehrzahl der Projekte<br />

von Pawel Althamer, gemeinschaftsbasierten Projekten im öffentlichen<br />

Raum mit Protagonisten wie Obdachlosen, Häftlingen, Kindern, Passanten<br />

oder aber den Nachbarn des Künstlers wie im Falle der<br />

monumentalen Performance/Aktion/sozialen Skulptur Bródno, 2000, die<br />

zu einer eindrucksvollen Manifestation kommunalen Geistes wurde.<br />

Ursprünglich geplant zur Feier des neuen Jahrtausends war Bródno, 2000<br />

eine spektakuläre Lichtinstallation, die auf der Fassade eines Häuserblocks<br />

im Warschauer Bezirk Bródno, also dem Wohnviertel des Künstlers, „performt“<br />

wurde. Als Ergebnis der gelungenen, äußerst präzisen Zusammenarbeit<br />

der vielen, vielen Bewohner des Blocks ergaben die beleuchteten Fenster<br />

über die Länge des Blocks die Zahl 2000 in riesigen Ziffern. Als<br />

perfektes Beispiel für die Kreuzung des Unmöglichen mit vermeintlich utopischer<br />

Kollektivität war Althamers Projekt ein Fest des Engagements und<br />

ein Spektakel der Zugehörigkeit, das mithalf, viele Bedeutungen und<br />

Bedürfnisse weit über den reinen Kunstkontext hinaus zum Ausdruck zu<br />

bringen, indem soziale Anonymität aufgehoben und für gewöhnlich<br />

Pawel Althamer und seine<br />

Klasse für Objektbildhauerei<br />

der Akademie der<br />

Bildenden Künste, Wien<br />

Things You Can Walk Into,<br />

2010 (Detail)<br />

30<br />

Sarah Cosulich Canarutto:<br />

Phenomenology of the<br />

Invisible, S. 13-23.<br />

31<br />

Susanne Cotter: Common<br />

Task, Broschüre, Modern<br />

Art Oxford, England, December<br />

2009.<br />

einander entfremdete Gesellschaftsgruppen aktiviert wurden. Der Künstler<br />

verfolgt durch Assimilation und Eintauchen in die vorgegebenen Strukturen<br />

die Taktik der sozialen Camouflage als künstlerische Strategie im Umgang<br />

mit der Wirklichkeit und deren vorwiegend ökonomischer, politischer und<br />

sozialer Konstruktion. „Phänomenologie des Unsichtbaren“ – mit diesen<br />

Worten beschreibt Sarah Cosulich Canarutto Althamers quasi naiven und<br />

bisweilen recht ephemeren Gesten, die jedoch auf überraschend starken<br />

Widerhall stoßen und beinah kathartische Wirkungen zeitigen. 30 Die Grenzen<br />

des Körpers überschreitend und sich frei in Raum und Zeit bewegend,<br />

vermischt der Künstler auf beinah alchemistische Art und Weise Spirituelles<br />

mit Irrationalem, Reales mit Fiktivem und Materielles mit Immateriellem.<br />

Wir betreten eine metaphysische Erfahrungszone; wir sind im Begriff,<br />

an einem geistigen Flug in Parallelwelten von seltsamer Vertrautheit teilzunehmen.<br />

Immer befeuert durch Spontanität und einen Sinn für das<br />

Unvorhersehbare, verweist Althamers künstlerische Praxis auf Oskar Hansens<br />

„offene Form“, die dem Prozess den Vorzug gibt gegenüber dem singulären<br />

Objekt, einen Prozess, in dem der Betrachter durch aktive Teilnahme<br />

zum Ko-Autor des Kunstwerks wird. Wie Susanne Cotter anlässlich<br />

von Althamers jüngstem Projekt Common Task (2009) bemerkt hat, „wird<br />

das Leben um uns herum als Ort des erhöhten Bewusstseins und der Entdeckungen<br />

offenbart. In jeder Begegnung liegt Potenzial und die Möglichkeiten<br />

sind optimistisch gesprochen unendlich.“ 31 Pawel Althamers Beitrag<br />

zur Ausstellung Der schaffende Mensch. Welten des Eigensinns ist eine<br />

weitere Übung in der Kartierung eines solchen Felds der unendlichen Möglichkeiten.<br />

Realisiert in Zusammenarbeit mit Studierenden der Akademie<br />

der bildenden Künste Wien (den Studierenden des erst unlängst an die<br />

Akademie berufenen Professor Althamer) ist sein Projekt mit „offenem Konzept“<br />

und dem Titel Things You Can Walk Into (Dinge, in die man hineinlaufen<br />

kann) eine wahrlich auf echter Erfahrung beruhende partizipatorische<br />

Aktion/Performance/soziale Skulptur, ausgeführt in Form einer ziemlich<br />

altmodischen Aktivität en plein air (d.h. einer Tätigkeit unter freien Himmel),<br />

womit im Frankreich des 19. Jahrhunderts der Akt des Malens im<br />

Freien beschrieben wurde und heutzutage eine Form des kollaborativen<br />

Schaffens außerhalb jeden institutionellen Kontexts, ausgeführt in einem<br />

Eintauchen in das Leben einer Community. Das Campieren von Althamer<br />

und seinen Studierenden auf Schloss Trautenfels verwandelt diesen Ort in<br />

einen Schauplatz eines gemeinschaftlichen Rituals und das radikale und<br />

dauerhafte Eintauchen in die Örtlichkeit der Region ermöglicht die Kommunion<br />

mit der einheimischen Bevölkerung und die Konstruktion einer sozialen<br />

Skulptur aus dem pulsierenden Stoff einer lokalen Community.<br />

Althamer orchestriert soziale Situationen, manchmal offene, bisweilen<br />

intime, in denen die Grenzen zwischen öffentlich und privat verschwimmen,<br />

indem er sich selbst spielt und der reale Akt seiner eigenen Hochzeit in der<br />

hiesigen romanischen Johanneskappelle eines der grundlegenden Elemente<br />

der Dramaturgie des Projekts darstellt. Wir sind bereits Zeugen

24 — 25<br />

Adam Budak<br />

Christian Philipp Müller<br />

Green Border, 1993<br />

Performance anlässlich<br />

eines weiteren Films im Kopf unter der Regie von Pawel Althamer, oder wir<br />

berühren das authentische Gewebe des ganz gewöhnlichen Lebens, oder<br />

aber wir erleben beides gleichzeitig, da wir offenbar bereits IN DIE DINGE<br />

HINEINGELAUFEN SIND… In seiner Transzendierung der Grenzen des Vertrauten<br />

und Hinterfragung des Status des Aliens ist das Projekt Things You<br />

Can Walk Into eine weitere Kritik an der Mentalität des Eigensinnigen. Der<br />

Ruf nach Zusammengehörigkeit und ein Sinn für Zugehörigkeit und<br />

Gemeinschaft, der so typisch für Althamers Künstlerethos ist, ist der Weltsicht<br />

des Homo faber ähnlich und erlaubt die Wahrnehmung des Künstlers<br />

als reine Verkörperung der Vita activa: „Die Vita activa, menschliches<br />

Leben, sofern es sich auf Tätigsein eingelassen hat, bewegt sich in einer<br />

Menschen- und Dingwelt, aus der es sich niemals entfernt und die es nirgends<br />

transzendiert. (…) Es gibt kein menschliches Leben, auch nicht das<br />

Leben des Einsiedlers in der Wüste, das nicht, sofern es überhaupt etwas<br />

tut, in einer Welt lebt, die direkt oder indirekt von der Anwesenheit anderer<br />

Menschen zeugt. Alle menschlichen Tätigkeiten sind bedingt durch die Tatsache,<br />

dass Menschen zusammenleben, aber nur das Handeln ist nicht einmal<br />

vorstellbar außerhalb der Menschengesellschaft.” 32 Genau dort sollte<br />

man Althamers Praxis ansiedeln – im Zwischenbereich zwischen Herstellen<br />

und Handeln: „Dieser besondere Bezug, der das Handeln an das menschliche<br />

Zusammen bindet, scheint es vollkommen zu rechtfertigen, dass schon<br />

sehr früh (bei Seneca) die aristotelische Bestimmung des Menschen als<br />

eines zoon politikon, eines politischen Lebewesens, im Lateinischen durch<br />

das animal socialis wiedergegeben wird, bis schließlich Thomas [von Aquin]<br />

ausdrücklich sagt: ‚homo est naturaliter politicus, id est, socialis (Der<br />

Mensch ist von Natur politisch, das heißt gesellschaftlich)’”. 33 Das ist<br />

genau die Gesamtdimension Pawel Althamers künstlerischer Praxis: Politik<br />

und Gesellschaft.<br />

der Venedig Biennale Christian Philipp Müller<br />

32<br />

Hannah Arendt: Vita activa,<br />

S. 33.<br />

33<br />

Ebda., S. 34.<br />

34<br />

James Meyer, Christian<br />

Philipp Müller: Ein Gespräch.<br />

In: Philipp Kaiser<br />

(Hrsg.): Christian Philipp<br />

Müller. Basel: Kunstmuseum<br />

Basel, Museum für<br />

Gegenwartskunst 2007,<br />

S. 41.<br />

Christian Philipp Müller<br />

„Burning Love“ oder: Das performative Porträt eines Lokalmatadors<br />

Christian Philipp Müllers kritische Kunstpraxis beschäftigt sich mit der<br />

Kartierung der institutionellen und geopolitischen Parameter des Vernakulären.<br />

Sein Werk ist die Mise-en-scène verschiedenster Wissensdisziplinen,<br />

geschaffen von einem Künstler, der in die verschiedensten Rollen<br />

schlüpft – Archivar, Forscher, Kommunikator und Performer. Dabei bleiben<br />

die Themen nationale Identität und Konstruktion von Grenzen im Zentrum<br />

von Müllers Untersuchungen der Ökonomien des jeweiligen Ortes und der<br />

Politik der Zugehörigkeit. Für die Installation Grüne Grenze, die er 1993 für<br />

den österreichischen Pavillon im Rahmen der Biennale von Venedig realisiert<br />

hat, überquerte der Künstler im Wanderer-Outfit acht Mal illegal Staatsgrenzen.<br />

„In meiner Anleitung zur Grenzüberquerung machte ich Vorschläge<br />

für das beste Outfit, um mit der Landschaft zu verschmelzen. Heutzutage<br />

ist der Tourist die unauffälligste Gestalt“ 34 , bekennt der Künstler bei der<br />

Space Rendez-Vouz,<br />

2008<br />

Manifesta 7, Rovereto<br />

Strickmuster „Brennende<br />

Liebe“<br />

35<br />

Ebda., S. 56.<br />

36<br />

James Meyer: The Functional<br />

Site. In: Platzwechsel.<br />

Ursula Biemann, Tom Burr,<br />

Mark Dion, Christian Philipp<br />

Müller, Kunsthalle Zürich<br />

1995, S. 25-29.<br />

Beschreibung seines bahnbrechenden Projekts, das mittlerweile zu einem<br />

Symbol für den künstlerischen Diskurs zur Politik nach 1989 und Themen<br />

der nationalen Repräsentation geworden ist. Das gesamte Schaffen von<br />

Christian Philipp Müller scheint ein Statement gegen den Eigensinn zu<br />

sein. In einem Gespräch mit James Meyer räumt er ein: „Ich hasse starre<br />

Identitäten. Ich glaube an multiple Identitäten (…) Wir werden alle auf Klischees<br />

reduziert. Wir werden typisiert, weil unsere Gesellschaft mit multiplen<br />

Identitäten nichts anfangen kann. Wenn ich über diesen Bach springe,<br />

dann sehen Sie mich genau im Dazwischen, an der Grenze: Das ist es vor<br />

allem, worum es in meiner Arbeit geht. Sie ist eine Hybride. Sie haben ein<br />

Bild vor sich und eine Bildunterschrift, und sie versuchen dann im Kopf eine<br />

Verbindung zwischen dem, was Sie sehen und dem was Sie lesen herzustellen.<br />

Was ich dabei erreichen möchte, ist die richtige Abstimmung. Ich<br />

versuche das geeignete Medium, den Maßstab, den Raum und die Einbeziehung<br />

meines eigenen Körpers zu finden, um meine Botschaft rüberzubringen.<br />

Zum Beispiel zeigte ich in Venedig nicht das Werk von Christian Philipp<br />

Müller. Ich präsentiere mich nicht selbst als das Produkt. Ich präsentiere<br />

Umstände. Ich orientiere mich in der Arbeit an Themen, vorgegebenen und<br />

selbst gewählten.“ 35 Seine für die Manifesta 7 (2008) konzipierte Feldarbeit/Installation/Performance<br />

Space Rendez-Vous ist ein komplexes ortsspezifisches<br />

Gebäude aus Querverweisen, in dem der Futurist Fortunato<br />