FEBRUAR 08 - Der Monat

FEBRUAR 08 - Der Monat

FEBRUAR 08 - Der Monat

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

<strong>FEBRUAR</strong> <strong>08</strong><br />

www.dermonat.li<br />

LANDWIRTSCHAFT: Geht’s den Kleinbauern an den Kragen?<br />

GESUNDHEIT: Traditionelle Chinesische Medizin<br />

ZEITGESCHEHEN: Seidenraupenzucht in Liechtenstein

READY WHEN YOU ARE<br />

DER NEUE FREELANDER 2<br />

Stilvoll. Sportlich. Dynamisch. Mit unverkennbarem Design, höchstem Fahrkomfort und einer Sicherheitsausstattung, die neue<br />

Massstäbe setzt.<br />

Entdecken Sie jetzt den neuen Freelander 2 von Land Rover mit den folgenden verfügbaren Premium-Ausstattungselementen:<br />

• Terrain Response TM System mit 4 Fahrprogrammen für jede Fahrunterlage<br />

• Hill Descent Control (HDC), elektronisch gesteuerte Bergabfahrkontrolle<br />

• 9 Airbags inkl. Knieairbag für den Fahrer<br />

• Bi-Xenon Scheinwerfer mit adaptivem Kurvenlicht<br />

• Premium-Soundsystem mit 14 Lautsprechern und Dolby Pro Logic II 7.1 Surround Sound<br />

• 2.2-Liter-Td4-Turbodiesel (Commonrail), serienmässig mit Partikelfilter, 152 PS/400 Nm, 6-Gang-Schalt- oder<br />

Automatikgetriebe mit CommandShift TM<br />

• 3.2-Liter-Reihensechszylinder-Benzinmotor, 233 PS/317 Nm, 6-Stufenautomatik mit CommandShift TM<br />

• Preis ab CHF 47’700.– (Td4 mit Schaltgetriebe)<br />

Sind Sie bereit für eine Probefahrt? Wir freuen uns auf Ihren Besuch.<br />

Schaan<br />

www.garagemaxbeck.li<br />

www.landrover.ch GO BEYOND<br />

«Das Weiterbildungsprogramm der Ospelt Haustechnik<br />

bildet den Grundstein für Qualität und unser erfolgreiches<br />

Arbeiten.»<br />

Fiorenzo Vallone<br />

Ospelt Haustechnik AG<br />

Wuhrstrasse 7, FL-9490 Vaduz, Telefon +423 237 <strong>08</strong> <strong>08</strong><br />

Telefon 237 50 50<br />

Gewinner des suissetec<br />

Bildungspreises

INHALT | EDITORIAL<br />

Es geht um die Natur<br />

und ihre Ressourcen<br />

Etliche Nebenerwerbsbauern werden ihre Stalltüre<br />

für immer zuschlagen. Ist das der Sinn der Sache?<br />

PANORAMA 4<br />

LANDWIRTSCHAFT<br />

Geht’s den Kleinbauern an den Kragen? 6<br />

MEDIZIN<br />

Wie geht das? Traditionelle Chinesische<br />

Medizin 10<br />

INTEGRATION<br />

Konventionen sprengen auf hohem Niveau 12<br />

KOPF DES MONATS<br />

Astrid Meier – Fasten ist mehr als hungern 14<br />

UMWELT<br />

Verantwortung für die Arbeitswege<br />

übernehmen 16<br />

BRAUCHTUM<br />

Ruassla am Schmutzigen Donnerstag 18<br />

WIRTSCHAFT<br />

From Good to Great – Das Beispiel Google 20<br />

KULTUR<br />

Die Energie vom Föhn sollte man<br />

nutzen können 22<br />

ZEITGESCHEHEN<br />

Vor 150 Jahren<br />

Seidenraupenzucht in Liechtenstein 24<br />

JUGEND<br />

Bist du ein Checker? Jugendliche<br />

pflegen ihre eigene Sprache 25<br />

MARKT 26<br />

KUNSTDENKMÄLER<br />

Schmuckstück für Fotografen<br />

Die Kapelle St. Mamertus in Triesen 27<br />

RÄTSEL-SPASS 28<br />

AUTO<br />

Er könnte, wenn man wollte<br />

<strong>Der</strong> neue Freelander 2 setzt neue Massstäbe 29<br />

SCHLUSSPUNKT 30<br />

Grosse Umwälzungen hat die Landwirtschaft hinter<br />

sich, neue Herausforderungen stehen bevor. Die<br />

Vernehmlassung für das neue Landwirtschaftsgesetz<br />

ist abgeschlossen, wahrscheinlich<br />

noch in diesem Jahr<br />

wird sich der Landtag mit dem<br />

neuen Landwirtschaftsgesetz befassen.<br />

Professioneller soll die Landwirtschaft nach<br />

diesem Vorschlag werden. Die Kleinbauern, die oft<br />

an steilen Hängen arbeiten, fürchten um ihre Exis -<br />

tenz. Etliche Nebenerwerbsbauern<br />

werden ihre Stalltüre für immer<br />

zuschlagen. Ist das der Sinn<br />

der Sache? Wäre es nicht besser,<br />

wenn möglichst viele zur Erhaltung<br />

unserer Landschaft beitragen<br />

würden? Um die Nutzung<br />

der Natur und ihrer Kräfte geht<br />

es auch bei der Energie. Hans<br />

Frommelt, der viele Jahre als<br />

Energiefachmann bei den LKW<br />

Günther Meier<br />

arbeitete, setzt auf Windenergie<br />

Redaktion «<strong>Der</strong> <strong>Monat</strong>»<br />

als erneuerbare Energiequelle der<br />

Zukunft. Die Kraft des Föhns sollte man in Strom<br />

umsetzen können, ist oft zu hören. Wer weiss, möglicherweise<br />

gehört der Föhn in einigen Jahren nicht<br />

mehr zu den «Nöten» Liechtensteins, sondern zu<br />

den gern begrüssten Energiespendern.<br />

IMPRESSUM: 3. Jahrgang, Nr. 26, Februar 20<strong>08</strong><br />

HERAUSGEBER: Alpenland Verlag AG, Feld kircher Strasse 13, FL-9494 Schaan,<br />

Tel. +423 239 50 30, Fax +423 239 50 31, office@alpenlandverlag.li<br />

REDAKTION: Günther Meier, Tel. +423 380 09 30, Fax +423 380 09 31, redaktion@dermonat.li<br />

ANZEIGEN: Tel. +423 239 50 23, Fax +423 239 50 51, annoncen@dermonat.li<br />

GESTALTUNG: Barbara Schmed, Gutenberg AG<br />

SATZ UND DRUCK: Gutenberg AG, FL-9494 Schaan<br />

AUFLAGE: 18 000 Exemplare, monatlich<br />

ONLINE: «<strong>Der</strong> <strong>Monat</strong>» im Internet: www.dermonat.li<br />

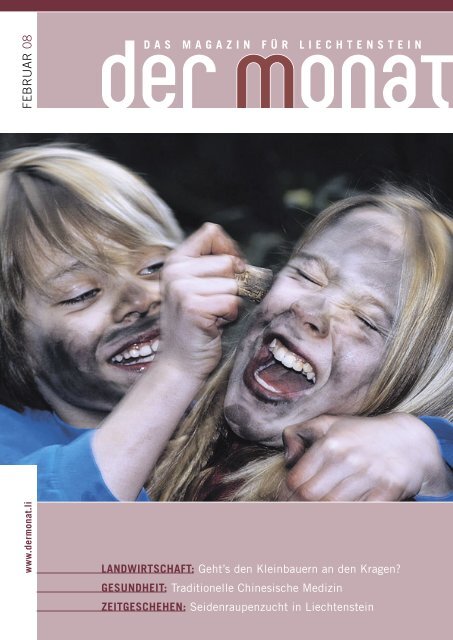

TITELBILD: Ruassla am Schmotziga Donnschtig (Photo Malu)<br />

Feldkircherstrasse 13 | 9494 Schaan<br />

Tel. +423 239 50 50<br />

Im Zentrum · FL-9494 Schaan<br />

Telefon +423 232 07 70<br />

Fax +423 232 15 79<br />

service@foto-kaufmann.li<br />

www.foto-kaufmann.li<br />

<strong>FEBRUAR</strong> 20<strong>08</strong><br />

Anstalt<br />

3

4<br />

5<br />

PANORAMA<br />

Soll man die Kirchen<br />

dem Erzbistum schenken?<br />

Zehn Jahre nach Errichtung des Erzbistums<br />

Vaduz wird immer noch von Trennung oder von<br />

Entflechtung von Staat und Kirche geredet. Wie das<br />

in der Theorie gemacht werden könnte, weiss man.<br />

Doch schon in der praktischen Umsetzung wirft die<br />

Entflechtung von Staat und Kirche die Frage auf,<br />

wem künftig die Kirchen in unserem<br />

Liechtenstein gehören sollen:<br />

Den Gemeinden oder dem<br />

Erzbistum? Für viele eine heikle<br />

Frage, die nicht so einfach zu beantworten<br />

ist. Nicht so für Fürst<br />

Hans-Adam II. Im Neujahrsinterview<br />

mit Radio Liechtenstein<br />

sagte der Fürst: «Die Frage ist<br />

einfach, was die Gemeinden sonst<br />

mit den Kirchen machen. Wenn die Gemeinden<br />

die Kirchen für irgendwelche kulturellen Zwe cke<br />

verwenden wollen, wie Theateraufführungen oder<br />

Konzerte, dann ist es halt ein Konzerthaus. Aber da<br />

verstehe ich natürlich, dass zumindest die katholische<br />

Kirche dies dann nicht gerne unbedingt für<br />

ihre Zwecke benützt, sondern sich mit Hilfe ihrer<br />

Gemeinde lieber etwas sucht, wie dies heute bei uns<br />

die Mohammedaner oder andere machen müssen.»<br />

Foto: Günther Meier<br />

Die Zahlen des Jahres 20<strong>08</strong><br />

Die Landwirtschaft könnte ohne staatliche Beiträge – siehe Titel -<br />

thema in dieser Ausgabe – nicht überleben. Die Unterstützungs -<br />

beiträge für die Landwirtschaft belaufen sich für das Jahr 20<strong>08</strong> auf<br />

knapp 15 Millionen Franken.<br />

■ 6,0 Millionen Franken gehen an die Bauern zur Verbesserung<br />

des Einkommens<br />

■ 5,3 Millionen Franken machen die Abgeltungen für ökologische<br />

Leistungen aus<br />

■ 1,6 Millionen Franken erfordert die Berg- und Alplandwirtschaft<br />

■ 1,5 Millionen Franken werden zur Preis- und Absatzsicherung<br />

entrichtet<br />

Das Investitionsbudget 20<strong>08</strong> enthält ferner knapp 1,8 Millionen<br />

Franken für die Förderung des landwirtschaftlichen Bauwesens, für<br />

Meliorationen und Drainagen sowie für Darlehen an Junglandwirte.<br />

Foto: IPG Gutenberg Est.<br />

Müssen die Schneekanonen<br />

höher hinauf?<br />

Wenn die Klimaerwärmung anhält, kommen<br />

schwere Zeiten auf Wintersportgebiete unterhalb<br />

von 1500 m ü. M. zu. Diese Skigebiete haben in den<br />

letzten Jahren in die Aufrüstung mit Schneekanonen<br />

inves tiert. Nach einer Expertenstudie, bei der CIPRA<br />

erhältlich, ist die natürliche Schneesicherheit heute<br />

schon nicht mehr überall bei den Talstationen der<br />

Skilifte gegeben, die auf etwa 1200 m Meereshöhe<br />

liegen. Steigt die Durchschnittstemperatur der Erde<br />

weiter an, so werden in 20 bis 30 Jahren die Skige -<br />

biete in den mittleren Lagen, bei etwa 1500 m Höhe,<br />

in Schwierigkeiten kommen.<br />

Den Unterländern<br />

ist nicht alles Wurscht!<br />

Die Gampriner und Schellenberger machen es<br />

vor. Ihnen ist nicht alles «Wurscht», vor allem nicht,<br />

dass bei Vereinsanlässen immer nur Wurst auf den<br />

Tisch kommt. Die Gesundheitskommissionen der<br />

beiden Gemeinden haben eine neue Broschüre herausgegeben,<br />

die unter dem Titel «Alles Wurscht?»<br />

zum Nachdenken über gesunde und bekömmliche<br />

Nahrung anregen soll. Künftig wird es also in Gamprin<br />

und Schellenberg gesunde Alternativen zu<br />

Wurst und Brot geben, wenn Musik- oder Gesangverein,<br />

Feuerwehr oder Sportverein zu Veranstaltungen<br />

einladen. Den anderen Gemeinden wird es<br />

wohl kaum «Wurscht» sein, dass sich Gamprin und<br />

Schellenberg zu kulinarischen Hochburgen emporschwingen.<br />

Deshalb ist damit zu rechnen, dass in<br />

absehbarer Zukunft auch in anderen Gemeinden<br />

etwas Abwechslung in die Vereinstöpfe kommt. <strong>Der</strong><br />

kulinarische Wettbewerb ist entfacht.<br />

<strong>FEBRUAR</strong> 20<strong>08</strong>

Kriminalpsychologe<br />

im Einsatz für eine Bank<br />

<strong>Der</strong> österreichische Kriminalpsychologe Thomas Müller sei im<br />

Einsatz für die LGT Bank Schweiz, berichtete die Sonntags-Zeitung.<br />

Den Beizug des österreichischen Psychopathenjägers habe die Bank<br />

mit den bekannt gewordenen Amokläufen in den letzten Jahren<br />

begründet. Wie die Sonntags-Zeitung weiter berichtete, müssen sich<br />

alle Angestellten mit dem Kriminalpsychologen treffen, die mit<br />

sensib len Daten zu tun hätten. <strong>Der</strong> Sprecher der LGT Bank in Liechtenstein<br />

gab Entwarnung: Die Gespräche würden losgelöst von den<br />

Personalbewertungsprozessen geführt.<br />

ThyssenKrupp Presta<br />

baut TecCenter in Eschen<br />

Meldungen von Auslagerungen in Billiglohnländer machen in<br />

unserer Region beinahe wöchentlich die Runde. Den umgekehrten<br />

Weg beschreitet die ThyssenKrupp Presta, die derzeit in Eschen ein so<br />

genanntes TecCenter baut. In das neue Technologie-Center, das im<br />

Herbst 20<strong>08</strong> bezugsbereit sein soll, werden rund 6 Millionen Franken<br />

investiert. Zu den Aufgaben des TecCenters gehören die Entwicklung<br />

gebauter Nockenwellen und der Bau von Prototypen für Ventiltriebskomponenten<br />

für die Autoindustrie. Die Presta Camshafts Gruppe<br />

gehört zu den Weltmarktführern bei gebauten Nockenwellen, die<br />

praktisch alle Auto-Hersteller rund um den Globus bedient.<br />

Gemeinde Triesen plant<br />

ein Fest der Kulturen<br />

Integration von Ausländern gehört zu den<br />

aktuellsten Themen in Liechtenstein. Das Thema<br />

Integration steht auch im Mittelpunkt einer Veranstaltung<br />

der Gemeinde Triesen. Ein «Fest der Kulturen»<br />

soll am Samstag, 27. September 20<strong>08</strong> über die<br />

Bühne gehen. Ort des multikulturellen Geschehens<br />

wird das Spoerry-Fabrikareal<br />

sein, mit der Arena im Innenhof<br />

und dem Kulturzentrum«Gasometer».<br />

Ziel der Veranstaltung ist<br />

es laut Vorsteher Günter Mahl,<br />

Begegnungen von Menschen unterschiedlicher<br />

Herkunft zu fördern<br />

und die Besucher die Vielfalt<br />

des kulturellen Austauschs als<br />

Bereicherung erfahren zu lassen.<br />

Foto: IPG Gutenberg Est.<br />

Foto: Günther Meier<br />

1 Million Ziegelsteine für<br />

das Landtagsgebäude<br />

Das neue Landtagsgebäude in Vaduz findet<br />

Beachtung, erregt Aufmerksamkeit und ist zuweilen<br />

auch Gegenstand emotionaler Äusserungen.<br />

War es zuerst das markante Dach-Bauwerk<br />

des «Hohen Hauses», das die Gemüter beschäftigte,<br />

so sind es derzeit die Ziegelsteine, die<br />

den dominierenden Baustoff für das Gebäude,<br />

die Hangbebauung und für den «Peter-Kaiser-<br />

Platz» bilden. «Sein prägnanter Körper markiert<br />

in schlicht gehaltenem Selbstbewusstsein»,<br />

offenbarte der Münchner Architekt Hansjörg<br />

Göritz die Philosophie des Zelt-Dachs, das am<br />

15. Februar 20<strong>08</strong> eröffnet wird, «die Bedeutung<br />

des bürgerlichen Plenums als Landesparlament<br />

eines prosperierenden Berglandes und eines<br />

Fürstentums in zeitloser Elementarform.» Diese<br />

elementare Zeitlosigkeit offenbart sich auch bei<br />

den Ziegeln, die in Massen zum Einsatz gekommen<br />

sind.<br />

Für das Landtagszelt, die anderen Gebäude<br />

und den Platz sind rund 1 Mio. Ziegelsteine vermauert<br />

worden, ungefähr 30 Stück für jeden Ein -<br />

wohner. Das kann sich nur ein Kleinstaat wie<br />

Liechtenstein leisten. Doch damit nicht genug,<br />

die Ziegelsteine wurden von der Ziegelei speziell<br />

angefertigt, weil in der gewünschten Farbe kein<br />

Standardprodukt im Sortiment aufzutreiben war.<br />

Inzwischen scheint auch die Ziegelfabrik etwas<br />

Gefallen am farbigen Stein gefunden zu haben,<br />

denn künftig wird der «Landtags-Stein» als eigenständige<br />

Linie im Angebot aufscheinen. Zum<br />

Glück für Liechtenstein – wenn einmal einer<br />

unter den hunderttausenden Ziegeln in Brüche<br />

gehen sollte, kann er im Katalog bestellt werden.

6<br />

7<br />

Von Günther Meier<br />

LANDWIRTSCHAFT<br />

Geht’s den Kleinbauern<br />

an den Kragen?<br />

«Für die Agrarpolitik ist die Steigerung der Wett -<br />

bewerbsfähigkeit sowie die Sicherstellung von vergleichbaren<br />

Rahmenbedingungen mit der Schweiz<br />

ein zentrales Anliegen.» So steht es im Vernehmlassungsbericht<br />

der Regierung zu<br />

Landwirtschaftsbetriebe einem neuen Landwirtschafts -<br />

gesetz, das wahrscheinlich noch<br />

müssen in Zukunft pro-<br />

dieses Jahr dem Landtag zur<br />

fessionell und wirtschaftlich Beschlussfassung zugeleitet wird.<br />

<strong>Der</strong> Staat soll sich weiter aus der<br />

geführt werden, um staatliche<br />

aktiven Marktinterventionspoli-<br />

Zuschüsse zu erhalten tik zurückziehen, lautet die Botschaft,<br />

und sich auf die Bereitstellung<br />

von guten Rahmenbedingungen für eine<br />

nachhaltige Landwirtschaft beschränken. <strong>Der</strong><br />

Schlüssel einer erfolgreichen Agrarpolitik liege<br />

darin, gibt sich die Regierung überzeugt, eine<br />

Balance zu finden zwischen einer effizienten<br />

Agrarproduktion und der Bereitstellung von Pflege-<br />

und Umweltleistungen im öffentlichen Inter -<br />

esse. Schon im Landwirtschaftlichen Leitbild 2004<br />

war fest gelegt worden, dass der<br />

Staat in Zukunft eine «unternehmeri-sche<br />

und marktkonforme<br />

Landwirtschaft» fördere. Die<br />

daraus abgeleitete Botschaft, die<br />

mit dem neuen Landwirtschafts -<br />

gesetz umgesetzt werden soll,<br />

lautet: Landwirtschaftsbetriebe<br />

müssen professionell und wirtschaftlich<br />

geführt werden. Zugleich<br />

sind die Bauern angehalten,<br />

ihre Produktion nach den<br />

Bedürfnissen des Marktes auszurichten<br />

und wenn möglich die<br />

spezielle Nachfrage nach tierge-<br />

Liechtensteins Landwirtschaft soll zur Steigerung der Wett -<br />

bewerbsfähigkeit noch professioneller werden. Für das neue<br />

Landwirtschaftsgesetz ist die Vernehmlassung abgelaufen. Die<br />

Kleinbauern fürchten um ihre Existenz.<br />

rechten, ökologischen und regionalen<br />

Produkten zu decken. Die<br />

Rede ist auch von einer gut strukturierten,<br />

existenzfähigen Landwirtschaft,<br />

die es zu unterstützen<br />

gelte, sowie von einer «dyna -<br />

mischen Entwicklung von unternehmerischen<br />

Betrieben», wo -<br />

runter man sich sehr viel<br />

vorstellen kann, wenn man der<br />

Fantasie freien Lauf lässt.<br />

Die kleinen Nebenerwerbs -<br />

betriebe im Visier<br />

Ein Blick in die Schweiz, die in Sachen Wettbewerbsfähigkeit<br />

und Sicherstellung von Rahmen -<br />

bedingungen das entscheidende Vorbild ist, verdeutlicht<br />

was damit gemeint sein könnte. Die<br />

schweizerische Landwirtschaft sei noch geprägt von<br />

unrentablen und ineffizienten Strukturen: Zu viele<br />

und zu kleine Betriebe, zu kleine Ställe und zu

viele Traktoren! <strong>Der</strong> liechtensteinische Vernehmlassungsbericht<br />

wird nicht so deutlich, sondern<br />

deutet einen sich abzeichnenden und notwendigen<br />

Strukturwandel an, was nichts anderes heisst als<br />

eine Reduktion der bäuerlichen Betriebe.<br />

Klein- und Nebenerwerbsbauern<br />

wehren sich<br />

Im Visier hat die neue Landwirtschaftspolitik<br />

die Nebenerwerbsbetriebe, die wohl<br />

vom Segen staatlicher Landwirtschaftsförderung<br />

profitieren, aber nicht zu den erwünschten, effizient<br />

organisierten und marktwirtschaftlich orientierten<br />

Unternehmen zählen. Wie viele Betriebe unter<br />

die Kategorie Nebenerwerb fallen, steht im Vernehmlassungsbericht<br />

nicht drin, aber Landwirtschaftsminister<br />

Hugo Quaderer führte im November-Landtag<br />

aus, dass «ein beachtlicher Teil<br />

der Landwirtschaftsbetriebe von Bewirtschaftern<br />

geführt wird, die einer vollen Erwerbstätigkeit<br />

ausserhalb der Landwirtschaft nachgehen.» Aufschluss<br />

über den tatsächlichen Bestand könnte die<br />

Interpellation der Freien Liste zur Problematik<br />

«Landwirtschaft und Naturschutz» geben, die in<br />

Die Landwirtschaft steht im<br />

Wettbewerb, soll aber auch<br />

Natur- und Landschaftsschutz -<br />

aufgaben wahrnehmen.<br />

der letzten Landtagssitzung 2007<br />

eingereicht wurde und unter<br />

anderem nachfragt, wie viele<br />

Landwirtschaftsbetriebe staatliche<br />

Beiträge über das Abgeltungsgesetz<br />

erhalten. Wie der<br />

Stand der finanziellen Dinge in<br />

der Landwirtschaft ist, erläuterte<br />

ein Bericht der Regierung im<br />

Jahre 2006 zur Agrarpolitik, der<br />

von der FBP-Fraktion angefordert<br />

worden war: «Viele Landwirte<br />

wirtschafteten gut und erzielten hohe bis<br />

sehr hohe Arbeitsverdienste. Hingegen gibt es auch<br />

Betriebe, die ohne staatliche Beiträge nicht mehr<br />

existieren könnten. So erzielten die 30 Betriebe mit<br />

dem schlechtesten Resultat einen Arbeitsverdienst<br />

von durchschnittlich nur 5000 Fr. pro Jahr, haben<br />

aber Direktzahlungen in der Höhe von 57 000 Fr.<br />

erhalten.» Diesen Bezügerkreis hat der Entwurf für<br />

ein neues Landwirtschaftsgesetz im Visier. Einerseits<br />

soll der Bezügerkreis klar definiert werden,<br />

anderseits will man die Eintrittslimiten für die Förderung<br />

durch den Staat erhöhen. Bisher mussten<br />

900 Arbeitskraftstunden nachgewiesen werden, um<br />

in den Genuss staatlicher Zahlungen zu gelangen.<br />

<strong>Der</strong> Vernehmlassungsbericht geht von einer Erhöhung<br />

auf 1500 Arbeitskraftstunden aus, was Landwirtschaftsminister<br />

Hugo Quaderer nur als eine Art<br />

Versuchsballon wertete: Die Einführung einer Mindestlimite<br />

von 1500 Arbeitskraftstunden sei noch<br />

keineswegs fixiert, sondern mit dieser Zahl sei «einzig<br />

die nötige Diskussion lanciert» worden. Unterhalb<br />

der Limite von 1500 Arbeitskraftstunden liegen<br />

derzeit 16 landwirtschaftliche Betriebe, womit<br />

verständlich ist, dass sich die Klein- oder Neben -<br />

Fotos: Marco Nescher<br />

<strong>FEBRUAR</strong> 20<strong>08</strong>

8<br />

LANDWIRTSCHAFT<br />

erwerbsbauern gegen die Vorlage wehren. Es kursieren<br />

Schreiben von besorgten Kleinbauern, die<br />

ihrer Enttäuschung freien Lauf lassen. Da wird die<br />

herrschende «Agro-Diktatur» angeprangert, die<br />

keine Rücksicht auf die kleinen Betriebe nehme. Es<br />

wird prophezeit, dass eine Reihe von Betrieben eingehen<br />

werde – und viele ungelöste Fragen würden<br />

Unsicherheit und Misstrauen nach sich ziehen.<br />

Wo bleibt die typisch «liechtensteinische»<br />

Lösung?<br />

Die Regierungsvorlage rechnet damit, dass in den<br />

nächsten Jahren noch manche Stalltüre für immer<br />

zugeschlagen wird. Wie ein roter Faden zieht sich<br />

der Begriff «Strukturwandel» durch den Regierungsbericht,<br />

immer wieder ist auch die Rede von<br />

«notwendigen Betriebsentwicklungen», was nichts<br />

anderes bedeutet, als dass kleine Bauernbetriebe<br />

keinen Platz mehr haben: «Das Landwirtschaftsgesetz<br />

strebt eine moderate Beschleunigung des<br />

Strukturwandels an, ohne dass ein harter Verdrängungskampf<br />

der kleineren Betriebe eintritt.»<br />

Obwohl als Ziel genannt wird, den Strukturwandel<br />

so einzuleiten, dass kleinstrukturierte Bauernbetriebe<br />

auch in Zukunft existieren können,<br />

sucht man nach der sonst immer präsenten «typisch<br />

liechtensteinischen» Lösung. Die staatlichen<br />

<strong>FEBRUAR</strong> 20<strong>08</strong><br />

Ziel der Agrarpolitik<br />

«Ziel der Agrarpolitik und dieses<br />

Gesetzes ist es, unter Berücksichtigung auf eine<br />

gute landwirtschaftliche Praxis eine wirtschaft lich<br />

gesunde, leistungsfähige, bäuerliche Landwirtschaft<br />

in einem funktionsfähigen ländlichen<br />

Raum zu schaffen, wobei die Landwirtschaft für<br />

eine nachhaltige Nahrungsmittelproduktion verantwortlich<br />

ist und zur Krisenvorsorge beiträgt.»<br />

(Aus dem Zweckartikel des neuen Landwirtschaftsgesetzes)<br />

Mittel sollen dort eingesetzt werden, lautet die<br />

Botschaft des neuen Landwirtschaftsgesetzes, «wo<br />

eine möglichst hohe Wirkungseffizienz erzielt werden<br />

kann.» Im Landwirtschaftlichen Leitbild 2004<br />

gehörte noch die «Pflege und Erhaltung der Kulturlandschaft»<br />

zu den obersten Zielen, die nun<br />

anderen Zielen untergeordnet werden: Hoher<br />

Markterlös, hohe Wertschöpfung, kostengüns tige<br />

Marktleistungen, hohe Wirkungseffizienz – alles<br />

Begriffe, die überall dort Verwendung finden, wo es<br />

um Gewinnmaximierung geht. Bei unserer Landwirtschaft,<br />

das sollte nicht vergessen werden, geht<br />

es aber auch um die Erhaltung der Natur. |

PUBLIREPORTAGE<br />

Centrum Bank<br />

Ihr Partner in Vermögensfragen<br />

<strong>Der</strong> Name der Bank spiegelt die Philosophie wider: Im Cent -<br />

rum stehen unsere Kunden. Die Centrum Bank, gegründet 1993,<br />

führt als moderne Privatbank eine Tradition weiter. Diese begann<br />

1925, als Ludwig Marxer in Vaduz mit einer Rechtsanwaltskanzlei<br />

den Grundstein legte. Bis heute ist die Marxer Familienstiftung<br />

Mehrheitsbesitzerin der Centrum Bank.<br />

Als Partnerin Vermögensfragen bündeln wir Spezialwissen in einer<br />

Hand. Unsere Privatbank ist Teil eines Kompetenzzentrums: Dazu<br />

gehören Marxer & Partner als die grösste Rechtsanwaltskanzlei<br />

Liechtensteins, die Confida Treuhand- und Revisions-AG, in der<br />

Unternehmens- und Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Immo -<br />

bilienfachleute bereit stehen. Mit internationalem Wissen und<br />

Können. Jedes der drei Unternehmen kann zusätzlich auf ein internationales<br />

Netzwerk zurückgreifen. Damit sind wir wie geschaffen<br />

für die Verwaltung von Vermögen reicher Familien im Sinne eines<br />

Family Office.<br />

Das Vertrauen von Mensch zu Mensch ist im Private Banking durch<br />

nichts zu ersetzen. Privatkunden und wohlhabende Familien hatten<br />

noch nie so viele Möglichkeiten für Ihr Vermögen. Das Interesse am<br />

Kunden als Mensch, Transparenz bei Produkten und Kosten, Unabhängigkeit<br />

bei der Wahl der für jeden Kunden ganz individuell passenden<br />

Anlagestrategie, das macht den Unterschied. Vermögensverwaltung<br />

und Anlageberatung für anspruchsvolle private und<br />

institutionelle Anleger sowie Intermediäre – national wie international<br />

– zählen zum Kerngeschäft der Privatbank im Herzen von Vaduz.<br />

Vermögen über Generationen zu entwickeln, sorgsam zu sichern<br />

und grenzüberschreitend in den verschiedensten Ländern weiter -<br />

zuentwickeln ist eine unserer Stärken. Eine zweite sind die tiefen<br />

Wurzeln im Finanzplatz Liechtenstein.<br />

Ihr Stefan Laternser<br />

Dieter Musielak, Chief Investment<br />

Officer, Stefan Laternser, CEO,<br />

Matthias Trösch, Leiter Operations &<br />

Services<br />

Centrum Bank AG<br />

Kirchstrasse 3<br />

Postfach 1168<br />

FL-9490 Vaduz

10<br />

11<br />

Von Marco Ospelt<br />

MEDIZIN<br />

Wie geht das? Traditionelle<br />

Chinesische Medizin<br />

Im Jahr 2006 habe ich meine<br />

Grundversorger-Praxis aufgegeben, meinen Praxisstandort<br />

an die Dröschistrasse 9 in Triesen verlegt<br />

und arbeite seit September jenen Jahres ausschliesslich<br />

nach den Methoden der Traditionellen Chinesischen<br />

Medizin. In der Praxis arbeite ich mit guten<br />

technischen, kommunikativen Hilfsmitteln, aber<br />

allein. Das heisst, ich bediene selbst das Telefon und<br />

vergebe Termine. Nach der Behandlung räume ich<br />

auch selber auf und bereite das Zimmer für den<br />

nächsten Patienten vor.<br />

Warum chinesische Medizin?<br />

Wenn sich ein Patient anmeldet,<br />

reserviere ich für die erste Behandlung eine Stunde.<br />

Die Befragung des Patienten nach seinen Beschwerden<br />

und Lebensumständen, die Erhebung der<br />

Befunde durch Betrachtung, in typischer Weise<br />

zum Beispiel der Zunge, die durch Farbe und<br />

Form ihres Körpers und ihres Belags, und durch<br />

Betastung der Pulse, welche durch ihre Qualität<br />

Rückschlüsse auf energetische Veränderungen im<br />

Körper erlauben, ergibt sich die «chinesische»<br />

Dia g nose. Diese schafft Klarheit darüber, welche<br />

energetischen Entgleisungen vorliegen und welche<br />

Akupunkturpunkte das Gleichgewicht wieder herstellen.<br />

Die Zahl der Nadeln schwankt zwischen<br />

zwei bis maximal 12. Das Stechen der Nadeln<br />

schmerzt eigentlich nicht; wohl aber entsteht ein<br />

so genanntes «Da-Qi-Gefühl». Das ist ein ziehendes<br />

Gefühl am Akupunkturpunkt, welches dadurch<br />

hervorgerufen wird, dass die Leitbahn (der Meri -<br />

dian) durch die Nadel energetisch stimuliert wird.<br />

Die Nadeln liegen dann während etwa 30 bis 40<br />

Minuten, sodass der Patient für diese erste Behandlung<br />

mit 1 bis 2 Stunden rechnen muss. Die nächs -<br />

Die europäische Schulmedizin und die Traditionelle Chinesische Medizin haben<br />

grosse Unterscheidungsmerkmale. Marco Ospelt hat als praktizierender Arzt<br />

nach europäischem Muster und als Anwender der Traditionellen Chinesischen<br />

Medizin den Einblick in beide Gebiete.<br />

ten Behandlungen dauern dann jeweils eine Stunde.<br />

Im Anschluss an diese Behandlung überlege<br />

ich mir aufgrund der erhobenen Befunde und der<br />

Wirkung der Akupunktur, welche pflanzlichen<br />

Substanzen den Heilungsprozess<br />

unterstützen und die Konstitu - Die chinesischen Ärzte ver-<br />

tion des Patienten stärken könnstehen<br />

den Menschen als<br />

ten. Diese Substanzen werden als<br />

Tee aufgelöst oder auch in Tablet- ein energetisches Gefüge,<br />

tenform gepresst eingenommen.<br />

Unsere moderne, naturwissen-<br />

eingebettet in die universale<br />

schaftlich begründete Medizin Rhythmik von Yin und Yang<br />

ist eine somatische, d.h. auf den<br />

Körper bezogene Wissenschaft. Die Gegenstände,<br />

mit denen sie es zu tun hat und in die sie den Menschen<br />

einteilt, sind etwas Gegenständliches, Stoff -<br />

liches, Materielles. Die gedanklichen Voraussetzungen<br />

dazu schuf Isaac Newton im 17. Jahrhundert<br />

mit seinem überzeugenden, umfassenden, mechanistischen<br />

Weltbild. Daraus entwickelte sich ein<br />

sehr funktionstüchtiges, mechanisches Modell des<br />

Körpers. Kranksein ist mit morphologischen, messbaren<br />

Veränderungen verknüpft und wird als<br />

Fehlfunktion von physikalisch-chemischen und<br />

bio logischen Mechanismen angesehen, die korrigiert<br />

werden müssen. Diese Medizin eignet sich vor<br />

allem für Krankheiten, die sich als körperliche<br />

Veränderungen manifestieren, für fortgeschrittene,<br />

ernste, oft lebensgefährliche Krankheiten.<br />

Häufig sind aber Krankheiten<br />

und Beschwerden nicht mit messbaren Strukturveränderungen<br />

verbunden. Oder der Grund einer Fehlfunktion<br />

ist nicht immer so gut bekannt, dass eine<br />

rationale Behandlung möglich wäre. Lassen sie mich<br />

das dokumentieren am Beispiel eines Gesprächs<br />

zwischen einem Grundversorger (Dr. Kissling, Her-

Die «chinesische» Diagnose<br />

schafft Klarheit darüber, welche<br />

energetischen Entgleisungen<br />

vorliegen und welche Akupunkturpunkte<br />

das Gleichgewicht<br />

wieder herstellen.<br />

ausgeber des Schweizerischen<br />

Fachblatts für Allgemeinmedi -<br />

ziner und Grundversorger) und<br />

einem Vertreter des Regionalen<br />

Ärztlichen Dienstes RAD der Invalidenversicherung<br />

des Kantons<br />

Zürich. Dr. Kissling fragt: «Bei<br />

diesen Menschen, die den Anforderungen<br />

der modernen Berufswelt<br />

nicht mehr genügen, können<br />

wir Hausärzte meistens keine<br />

spezifisch messbare und mit Zahlen dokumentierbaren<br />

Befunde zu den Fragen auf dem IV-Bericht<br />

beschreiben. Vielmehr liegt der Invalidität eine Vielzahl<br />

von ineinander übergreifenden persönlichen<br />

und kontextuellen Gründen zugrunde. Wie siehst<br />

Du dieses Problem als RAD-Arzt?» Und der Befragte<br />

antwortet: «Etwas überspitzt gesagt sind deshalb<br />

diese Krankheiten, die sich nicht durch klare Befunde<br />

dokumentieren lassen, keine Krankheiten.»<br />

Was steckt dahinter?<br />

Die pathogenetische Herangehensweise<br />

der Schulmedizin (die sich ausschliesslich<br />

mit der Entstehung und Behandlung von<br />

Krankheiten beschäftigt) gleicht im Bild der von<br />

Antonovsky begründeten Salutogenese dem Versuch,<br />

Menschen mit hohem Aufwand aus einem<br />

reissenden Fluss zu retten, ohne sich Gedanken da -<br />

rüber zu machen, wie sie da hineingeraten sind und<br />

warum sie nicht besser schwimmen können. Die<br />

Salutogenese hingegen (die eher danach fragt, wie<br />

es Menschen gelingt, trotz aller Hindernisse relativ<br />

gesund zu bleiben) sieht den Fluss als den Strom des<br />

Lebens: Niemand geht sicher am Ufer entlang. Die<br />

Frage ist vielmehr: Wie wird man, wo immer man<br />

Foto: Marco Nescher<br />

sich in dem Fluss befindet, ein guter Schwimmer?<br />

Dieser Frage kommt die Traditionelle Chinesische<br />

Medizin sehr nahe. Denn sie ist eine funktionale<br />

Wissenschaft. Das bedeutet, dass bei ihr lebendige<br />

Abläufe, Lebensfunktionen, aktuelles biologisches<br />

oder psychisches Geschehen im Mittelpunkt der<br />

Aufmerksamkeit stehen. Die chinesischen Ärzte<br />

verstehen den Menschen als ein energetisches<br />

Gefüge, eingebettet in die universale Rhythmik von<br />

Yin und Yang. Gesundheit bedeutet das harmonische<br />

Fliessen des energetischen Potentials, welches<br />

die Chinesen Qi (zu übersetzen etwa als «Lebensenergie»)<br />

nennen. Deshalb kann eine Behandlung<br />

nach den Prinzipien der traditionellen chinesischen<br />

Medizin sehr gut ergänzend zur Schulmedizin und<br />

in vielen Fällen auch alleine eingesetzt werden.<br />

Denn beide Medizin-Systeme haben ihre spezifischen<br />

Vorzüge und Grenzen. |<br />

Zur Person<br />

Dr. Marco Ospelt hatte bis 2006 eine medizinische<br />

Grundversorger-Praxis in Triesen. Seither arbeitet er ausschliesslich<br />

nach den Methoden der Traditionellen Chinesischen Medizin.<br />

<strong>FEBRUAR</strong> 20<strong>08</strong>

12<br />

13<br />

Von Günther Meier<br />

INTEGRATION<br />

Konventionen sprengen<br />

auf hohem Niveau<br />

Als ein Gast in unverwechselbarem Dialekt eine<br />

«Lady» bestellte, zuckte Sandra Lorber zusammen.<br />

«Wenn der Kerl eine Dame sucht», schoss es der<br />

Kellnerin durch den Kopf, «dann sollte er sich<br />

anderswo melden.» Inzwischen weiss sie, dass die<br />

Bestellung des Mannes einem kleinen Bier im Offenausschank<br />

galt. Auch über andere Besonderheiten<br />

der liechtensteinischen Gastronomie kennt sie<br />

sich bestens aus. Die Absolvierung des Wirtefachkurses<br />

und die mit Erfolg bestandene Wirteprüfung<br />

lassen daran keine Zweifel. Situa-<br />

Die Deutschen Sandra Lorber tionen wie in Vaduz erlebte Sandra<br />

Lorber am ersten Arbeitstag<br />

und Stephan Forsil bringen auch an anderen Orten, denn<br />

internationales Flair in die nach ihrer Ausbildung in der<br />

deutschen Gastronomie zog es sie<br />

Gastro-Szene Liechtensteins nach Portugal, in die Schweiz<br />

und nach Österreich. Geprägt<br />

durch die Gastro-Grundkenntnisse in Deutschland,<br />

die in anderen Ländern erweitert wurden, bringt sie<br />

internationales Flair in die Gastro-Szene. Liechtensteins<br />

Gastronomie ist durch ihre Zuwanderung um<br />

einen Farbtupfer strahlender geworden.<br />

Die deutsche Gastronomie wirft im Ausland keine hohen Wel-<br />

len. Bei Sandra Lorber und Stephan Forsil im Vaduzer «Luce»<br />

verbinden sich Fachkenntnisse mit herzlicher Gastlichkeit. Ein<br />

sympathischer Integrationsgewinn für unser Land.<br />

Mit deutscher Gründlichkeit<br />

neue Elemente ausloten<br />

<strong>Der</strong> Geschäftsführerin im «Luce» steht Küchenchef<br />

Stephan Forsil zur Seite, auch er ein erfreulicher<br />

«Wandergewinn» für Liechtenstein und seine Gas -<br />

tronomie. Die teilweise unkonventionellen Kreationen,<br />

die der Jungkoch auf die Teller zaubert,<br />

zeichnete der Gastro-Führer Gault-Millau im vergangenen<br />

Jahr mit 13 Punkten aus. Die kulinarischen<br />

Tester befanden, dass Stephan Forsil mit<br />

seiner kreativen und mediterranen Kochkunst<br />

Konventionen sprengen wolle. Er selbst, der nach<br />

seiner Kochlehre in Deutschland<br />

an verschiedenen bekannten Orten<br />

bei hoch dekorierten Köchen<br />

das Handwerk verfeinerte, gibt<br />

sich bescheidener: Zwar ist für<br />

ihn diese Auszeichnung eine Verpflichtung,<br />

auf diesem speziellen<br />

Weg weiterzugehen, aber an ers -<br />

ter Stelle steht für ihn die Zufriedenheit der Gäste,<br />

die Gefallen finden an den mutigen Kreationen,<br />

welche die traditionelle Küche mit neuen Elementen<br />

erweitert. Während Stephan Forsil kreativ, aber<br />

mit deutscher Gründlichkeit die Möglichkeiten der<br />

internationalen, mediteran angehauchten Küche<br />

auslotet, geht Sandra Lorber im Service mit zurückhaltender<br />

Herzlichkeit auf die kulinarischen Wünsche<br />

der Gäste ein – jeder in seinem Bereich mit<br />

meisterlichem Können.<br />

Arbeitsplatz in Liechtenstein,<br />

Wohnsitz in der Schweiz<br />

Sandra Lorber und Stephan Forsil begegneten einander<br />

im Vaduzer Restaurant «Residence». Wie sie<br />

dorthin gelangten, gehört zu den Launen des persönlichen<br />

Schicksals. Gleichzeitig illustriert ihr<br />

beruflicher Werdegang in Liechtenstein die besondere<br />

Ausprägung der liechtensteinischen Ausländerund<br />

Integrationspolitik. Auf der Suche nach einem<br />

inte ressanten Arbeitsplatz in einem renommierten<br />

Hotel nahm die Hotelfachfrau Sandra Lorber eine<br />

Stelle im Vaduzer «Sonnenhof» an. Das strenge Ausländergesetz<br />

stellte die Kurzaufenthalterin schon<br />

nach einem Jahr wieder über die Grenze. Die<br />

Schweiz mit bilateralen EU-Verträgen und einem<br />

Mangel an gelernten Fachkräften in der Gastro no -<br />

mie nahm sie mit offenen Armen auf. Liechtenstein

und damit verbundene persönliche Gründe zogen<br />

sie nach Ablauf der gesetzlichen Frist wieder nach<br />

Vaduz, diesmal ins «Residence». Aber Liechtenstein<br />

ist für Sandra Lorber nur Arbeitsort, den Wohnsitz<br />

musste sie in der benachbarten Schweiz nehmen.<br />

Stephan Forsil, den ein Berufskollege in unser Land<br />

lockte, hatte mehr Glück. Schon bei seiner ersten Bewerbung<br />

im Rahmen der EWR-Auslosung erhielt er<br />

die Aufenthaltsbewilligung, nachdem er vorher den<br />

Wohnsitz ebenfalls in die Schweiz verlegen musste.<br />

Gastronomie auf hohem Niveau<br />

Die typisch deutsche Gastronomie<br />

haben Sandra Lorber und Stephan Forsil nicht<br />

nach Liechtenstein gebracht. Aber die positiven<br />

Eigenschaften, die den Deutschen nachgesagt werden,<br />

dringen trotz ihres internationalen Erfahrungsschatzes<br />

in ihre Gastronomie-Vorstellungen<br />

ein. Kompetenz in der Küche und im Service ist<br />

für sie ein Muss. «Mir ist sofort das sehr hohe Ni-<br />

Bauchgefühle<br />

Integration hat auch etwas mit Gefühl zu tun. Mit<br />

Bauchgefühl. Wir wollen das Thema Integration von Ausländern von<br />

der Gefühlsseite her betrachten. Diesmal mit den beiden Deutschen<br />

Sandra Lorber und Stephan Forsil in unserer Serie.<br />

Ein gutes Gespann – Sandra<br />

Lorber mit zurückhaltender<br />

Herzlichkeit, Stephan Forsil<br />

mit mutigen Kreationen.<br />

veau der Gastronomie in Liechtenstein<br />

aufgefallen», erinnert<br />

sich Sandra Lorber an die ersten<br />

Erfahrungen. Entsprechend anspruchsvoll<br />

sind auch die Gäste,<br />

die regelmässig in Liechtenstein<br />

oder in der weiteren Umgebung<br />

eine Gastronomie auf hohem<br />

Niveau geniessen. Die Gäste haben Vergleiche und<br />

erwarten Service wie Küche nach diesen Ansprüchen.<br />

Im «Luce» sollen die Gäste auf ihre Rechnung<br />

kommen, lautet die ungeschriebene Hausregel.<br />

Stephan Forsil kocht aus Leidenschaft, versucht tatsächlich<br />

immer wieder Konventionen zu sprengen,<br />

was den gehobenen Ansprüchen der Gäste entgegenkommt.<br />

Hohe Kochkunst mit frischen Produkten,<br />

und das zu vernünftigen Preisen!<br />

Foto: Günther Meier<br />

Integration vorerst noch eine<br />

Einbahnstrasse<br />

Von der deutschen Mentalität der Sorgfalt, der<br />

Arbeitsmoral und der Flexibilität können die Liechtensteinerinnen<br />

und Liechtensteiner im «Luce» profitieren.<br />

Die offizielle Integration in Liechtenstein<br />

ist aber vorerst noch eine Einbahnstrasse. Liechtenstein<br />

schätzt die beiden Deutschen als Arbeitskräfte<br />

und jetzt auch als Unternehmer. Eine Wohnsitznahme<br />

aber bleibt verwehrt, ausser das Glück ist auch<br />

Sandra Lorber so hold bei der EWR-Auslosung wie<br />

Stephan Forsil. Neben diesen behördlichen Restriktionen<br />

aber gibt es die persönliche Integration, die<br />

beiden geglückt ist. Sie fühlen sich als Gastgeber in<br />

Liechtenstein wohl, wundern sich inzwischen nicht<br />

mehr darüber, dass die meisten Leute einfach «Du»<br />

sagen und schätzen es, wenn die Gäste nicht nur<br />

über Essen und Trinken reden wollen. |<br />

<strong>FEBRUAR</strong> 20<strong>08</strong>

14<br />

KOPF DES MONATS<br />

Astrid Meier –<br />

Fasten ist mehr als hungern<br />

Die Fastenzeit nach der stürmischen Fasnacht<br />

ist für viele willkommener Anlass zum kurzfristigen<br />

Umdenken. Die einen schwören dem Alkohol für<br />

einige Wochen ab, andere versuchen mit Fasten<br />

oder Diät auch noch die von<br />

den Festtagen übrig gebliebenen<br />

Speckröllchen zu beseitigen.<br />

Be weggründe gibt es viele. Auch<br />

die Möglichkeiten, in unserem<br />

Schlaraffenland den einen oder anderen Verzicht<br />

zu üben, scheinen fast endlos zu sein. Wer nicht nur<br />

sein Gewissen beruhigen will, sondern die Weichen<br />

seiner Ernährung in Richtung Gesundheit stellen<br />

möchte, sollte sich von Fachleuten<br />

beraten lassen. Dass ein gesunder<br />

Geist nur in einem gesunden<br />

Körper wirken kann und<br />

nur ein gesunder Körper einen<br />

gesunden Geist walten lässt, ist<br />

in unseren Breitengraden zum<br />

Allgemeingut geworden. Aber,<br />

so weiss die diplomierte Ernäh-<br />

Astrid Meier-Guldimann rungsberaterin Astrid Meier-<br />

Dipl. Ernährungsberaterin SHS Guldimann aus Erfahrung, das<br />

Wissen über gesunde Ernährung<br />

ist nicht sehr weit verbreitet. Allerdings ist es heute<br />

nicht einfach, aus dem riesigen Nahrungsmittel -<br />

angebot, das teilweise mit grossem Aufwand beworben<br />

wird, die richtige Auswahl zu treffen. Zudem<br />

haben sich die Essensgewohnheiten in unserer<br />

Gesellschaft stark verändert, was dem einzelnen<br />

Körper nicht immer zum Vorteil gereicht.<br />

Leistungsfähigkeit mit bewusster<br />

Ernährung<br />

«Wir leben nicht, um zu essen, sondern wir<br />

essen, um zu leben», zitiert Astrid Meier den Philosophen<br />

Sokrates. Eine nicht den Bedürfnissen des<br />

Körpers angepasste Ernährung kann längerfristig<br />

zu Reaktionen des Organismus und letztlich zu<br />

Krankheiten führen. «Mit einer bewussten Ernährung<br />

hingegen kann man die körperliche und geis -<br />

tige Leistungsfähigkeit massgeblich beeinflussen,<br />

<strong>FEBRUAR</strong> 20<strong>08</strong><br />

Foto: Günther Meier<br />

Gesunde Ernährung heisst nicht Verzicht, sondern<br />

umfasst eine vernünftige und ausgewogene Ernährung<br />

sich bis ins hohe Alter vital halten und so das Leben<br />

gesund und aktiv geniessen», ist die Ernährungsberaterin<br />

überzeugt. Mit einer kurzfristigen Fastenkur<br />

ist es freilich nicht getan, auch die in unübersehbarer<br />

Anzahl angebotenen Diäten halten in der Regel<br />

nicht, was sie versprechen. Wer also nicht nur kurzfristig<br />

schnell an Gewicht verlieren will, sondern<br />

seinen Körper mit ausgewogener Ernährung gesund<br />

und leistungsfähig erhalten möchte, vertraut<br />

sich der Ernährungsberatung an.<br />

Körperliches Wohlbefinden und seelisches<br />

Gleichgewicht<br />

Astrid Meier, die über ihren Beruf als Drogis -<br />

tin und ihre Tätigkeit im Reformhaus zur Ernährungsberatung<br />

kam, bietet individuelle Ernährungsanalysen<br />

an, die auf die persönliche Situation<br />

abgestimmt ist: Leistungssportler brauchen eine<br />

andere Ernährung als Büroangestellte, Kinder müssen<br />

anders ernährt werden als ältere Menschen,<br />

was für Untergewichtige richtig ist, kann für Über -<br />

gewichtige zu einem Problem werden. Die Ernährungsberaterin<br />

legt deshalb nach ihrer Analyse<br />

einen Plan fest, der auf Wünsche und Bedürfnisse<br />

der Ratsuchenden eingeht, in erster Linie aber eine<br />

gesunde Ernährung zum Inhalt hat. Macht also Fas -<br />

ten während der Fastenzeit keinen Sinn? «Fasten<br />

kann durchaus Sinn machen», ist Astrid Meier<br />

überzeugt, «es muss aber nicht unbedingt körper -<br />

liches Fasten allein sein, der Geist und die Seele<br />

brauchen ebenfalls Pflege.» Damit schliesst sich<br />

der Kreis, wonach Gesundheit Körper und Geist<br />

umfasst – und richtige Ernährung nicht nur auf das<br />

körperliche Wohlbefinden zielt. |

Frauen-Businesstag 20<strong>08</strong><br />

PUBLIREPORTAGE<br />

Businesstag am 25. Februar<br />

Doris Leuthard als Hauptreferentin<br />

Am 25. Februar 20<strong>08</strong> feiert der «Businesstag» Premiere.<br />

Die Schweizer Bundesrätin Doris Leuthard ist Hauptreferentin<br />

dieser neuen Wirtschaftstagung für Frauen.<br />

Das neue Wirtschaftsforum für Frauen im Rheintal orientiert<br />

sich an den spezifischen Bedürfnissen von Frauen im Wirtschafts -<br />

leben. Das Programm soll von der Studentin, über die Managerin<br />

und Unternehmerin bis hin zur wirtschaftsinteressierten Frau interessante<br />

Gespräche und spannende Kontakte bieten, sagen die Veranstalter<br />

Skunk AG und Boja 19.<br />

Informationen zur Tagung sind im Internet unter www.businesstag.li<br />

erhältlich.<br />

Hochkarätige Referentinnen<br />

Hauptreferentin des Wirtschaftsforums ist Doris Leuthard,<br />

Chefin des Eidgenössischen Volkswirtschaftsdepartements. Von 1999<br />

bis 2006 war die Rechtsanwältin Nationalrätin, von 2004 bis 2006<br />

Parteipräsidentin der CVP. Doris Leuthard ist seit dem 1. August<br />

2006 Mitglied des Schweizer Bundesrats, und eine Frau, die das<br />

Schweizer Wirtschaftsleben prägt. Ihr Thema am Businesstag lautet<br />

«Zauberquoten statt Quotenzauber – Die Frauen auf dem Weg in<br />

die Chefetagen» und wird mit Spannung erwartet.<br />

Ebenfalls einen Auftritt am Businesstag am 25. Februar in<br />

Vaduz hat die Zukunftsforscherin Susanne Westphal, die für das<br />

Horx-Institut den «Megatrend Frau» untersucht hat und zum<br />

Vortragstitel «Die Zukunft ist weiblich – warum Megatrends vor<br />

allem Frauen neue Chancen eröffnen» spricht.<br />

Auch die aus den Medien bekannte Schweizer Politologin<br />

Regula Stämpfli, welche vor wenigen Tagen ihr neuestes Buch «Die<br />

Macht des richtigen Friseurs» veröffentlicht hat und die Liechten -<br />

steinerin Aurelia Frick, die für eine internationale Headhunting-<br />

Firma in Zürich tätig ist, haben ihre Teilnahme zugesagt. Professo rin<br />

Silvia Simon stellt zudem ihre Untersuchung über die Rahmen -<br />

bedingungen für Frauen auf dem liechtensteinischen Arbeitsmarkt<br />

vor.<br />

Bundesrätin Doris Leuthard ist<br />

Hauptreferentin am Frauen-Businesstag<br />

20<strong>08</strong>.<br />

Regierungsrätin Rita Kieber-Beck<br />

eröffnet das erste Wirtschaftsforum<br />

für Frauen.<br />

Tickets<br />

Unter www.businesstag.li sind<br />

Tickets und detaillierte Informationen<br />

erhältlich. Das Wirtschaftsforum<br />

findet am 25. Februar um<br />

16 Uhr im Vaduzer Saal statt.

16<br />

17<br />

Von Georg Sele<br />

UMWELT<br />

Verantwortung für die<br />

Arbeitswege wahrnehmen<br />

Die Inficon AG in Balzers (ehemals<br />

Balzers Instruments) mit etwa 225 Mitarbeitern<br />

entwickelt und produziert hochwertige Messgeräte<br />

für Vakuumanwendungen<br />

und Gase sowie weitere Vakuum-<br />

Die Basis von erfolgreichem komponenten. Sie ist ein Teil der<br />

Mobilitätsmanagement<br />

Inficon Holding, einem börsenkotierten<br />

Unternehmen mit 850<br />

sind Anreize für den Fuss- Mitarbeitenden in 12 Ländern<br />

und 2006 einem Jahresumsatz<br />

und Radverkehr<br />

von 212 Millionen US-Dollar.<br />

Für ihr betriebliches Mobilitätsmanagement<br />

wurde die Inficon AG mehrfach ausgezeichnet,<br />

zuletzt 2006 mit einem Binding Preis.<br />

<strong>Der</strong> Weg zur Arbeit in Liechtenstein wird von etwa 75% der Berufstätigen<br />

mit motorisiertem Individualverkehr (vor allem allein im Auto) zurückgelegt.<br />

Bei der Inficon AG in Balzers sind es nur etwa 50%. Warum diese Sonder -<br />

stellung?<br />

Wie es dazu kam<br />

Die Inficon AG ist seit 1994 nach<br />

ISO 9001 und seit 1998 auch nach ISO 14001 zertifiziert.<br />

Obwohl nach Norm nicht verlangt, wurden<br />

aus Gründen der Ehrlichkeit und Verantwortung<br />

die Arbeitswege bei der Analyse mit berücksichtigt.<br />

Es zeigte sich bei einem Anteil des motorisierten<br />

Individualverkehrs (MIV) von etwa 65%, dass die<br />

Arbeitswege etwa 50% des gesamten Energieverbrauchs<br />

verursachen. Die Reduktion dieses Energieverbrauchs<br />

wurde als eines der Umweltziele<br />

definiert und festgelegt, dass längerfristig nur 40%<br />

der Mitarbeitenden per MIV zur Arbeit kommen<br />

sollen. So wurde von einer Arbeitsgruppe ein kluges<br />

betriebliches Mobilitätsmanagement entwickelt<br />

und – getragen von der Geschäftsleitung – realisiert<br />

sowie weiterentwickelt. Dies alles, ohne die Mitarbeiterzufriedenheit<br />

zu gefährden. <strong>Der</strong> Zwischen -<br />

erfolg kann sich sehen lassen. Gemäss Umfrage liegt<br />

der MIV-Anteil heute bei 46%. Die Zählungen über<br />

die letzten zwei Jahre ergeben im Jahresdurchschnitt:<br />

13% Fuss-/Radverkehr (10% Radverkehr,<br />

3% Fussverkehr), 37% kollektiver Verkehr (30%<br />

ÖV, 7% Fahrgemeinschaft), 50% motorisierter<br />

Individualverkehr (44% Auto, 6% Motorrad). Pa -<br />

rallel zum Aufbau der Belegschaft gegen 300 Mitarbeitende<br />

muss der MIV-Anteil auf die geplanten<br />

40% reduziert werden; dann reichen die Parkplätze.<br />

Neue Mitarbeiter wählen zwischen einer<br />

Club-Mitgliedschaft oder einem Parkplatz; etwa die<br />

Hälfte wird Top- oder Plus-Mitglied im Inficon<br />

Mobilitäts-Club.<br />

Erfolgsfaktoren<br />

Die Basis von erfolgreichem betrieblichem<br />

Mobilitätsmanagement sind Anreize<br />

für den Fuss- und Radverkehr, Fahrgemeinschaften<br />

und die Benützung des öffentlichen Verkehrs bei<br />

gleichzeitig einschränkenden Massnahmen für den<br />

motorisierten Individualverkehr (speziell Parkplatzbewirtschaftung).<br />

Wichtige Elemente sind:<br />

Inficon Mobilitäts-Club: Mitarbeitende verpflichten<br />

sich als Top-Mitglieder höchstens 12 Mal pro

Jahr allein im Auto zur Arbeit zu kommen, Plus-<br />

Mitglieder 52 Mal, Basic-Mitglieder 96 Mal. Dafür<br />

erhalten sie am Ende des Jahres einen Mobilitätsbeitrag<br />

ausbezahlt: Top 500, Plus 380, Basic 100<br />

Franken. Für den Nahbereich gilt eine Reduktion<br />

von 100 Franken. Finanzielle Anreize sind für den<br />

Erfolg von betrieblichem Mobilitätsmanagement<br />

wichtig. Sie sind dann hoch genug, wenn der Unterschied<br />

von «Selten-MIV» zu «Immer-MIV» im<br />

Bereich von 1000 Franken liegt. Ein Beispiel: Ein<br />

Top-Mitglied erhält 500 Franken; ein Parkplatz bei<br />

«ohne Auto zumutbar» kostet 720 Franken; der<br />

Unterschied beträgt 1250 Franken pro Jahr. Clubmitglieder<br />

können kostenlos Mitglied von Mobi lity<br />

CarSharing Schweiz werden und an Arbeitstagen<br />

(z.B. zum Einkaufen, für Arztbesuch) kostenlos ein<br />

Mobility-Auto verwenden; eines steht beim Eingang<br />

der Inficon. Radverkehr: Als fortschrittlicher<br />

Zur Person<br />

Dr. Georg Sele war bis zu seiner Pensionierung<br />

Mitglied der Geschäftsleitung der Inficon AG. Heute ist er nur noch<br />

verantwortlich für das betriebliche Mobilitätsmanagement.<br />

Fotos: Inficon<br />

Als fortschrittlicher Arbeitgeber<br />

stellt Inficon eingangsnahe, überdachte<br />

Radabstellanlagen bereit;<br />

zudem Umkleideräume mit<br />

Schränken, Duschen, Duschtüchern,<br />

Haarföhn.<br />

Arbeitgeber stellt Inficon eingangsnahe,<br />

überdachte Radabstellanlagen<br />

bereit; zudem Umkleideräume<br />

mit Schränken,<br />

Duschen, Duschtüchern, Haarföhn.<br />

Dies ist nicht nur für Rad<br />

Fahrende mit mehr als drei Kilometer<br />

Arbeitsweg unabdingbar,<br />

sondern dient auch den Mittagsjoggern.<br />

Nur Gewinner<br />

<strong>Der</strong> Arbeitgeber hat kleinere<br />

Kos ten, da er weniger Parkplätze zur Verfügung<br />

stellen muss. Zudem legt ein guter Teil der Belegschaft<br />

die Arbeitswege stressfrei und auf gesundheitsfördernde<br />

Art zurück. Viele Arbeitnehmer<br />

haben dank kos tengünstiger Arbeitswege erheblich<br />

mehr Geld zur Verfügung. Zudem fühlen sie sich<br />

fitter und gesünder. Die Emissionen aus dem motorisierten<br />

Verkehr sinken – Mensch, Umwelt, Klima<br />

werden weniger belastet. Ebenso sinken Landverbrauch<br />

und Kosten für Verkehrsinfrastrukturen.<br />

Wünsche an die Behörden<br />

Etwa 70% der Inficon-Mitarbeitenden<br />

wohnen in der Schweiz. Die Weiterentwicklung<br />

wird gefördert durch den Ausbau der Eisenbahn<br />

Sargans-St. Gallen mit Pendler-Regionalverkehr<br />

zwischen Buchs-Sargans. Zudem 30-Minuten-<br />

Takt der Busse Buchs-Sargans zu den Hauptverkehrszeiten<br />

am Morgen, Mittag und Abend. Und<br />

schlanke LBA-Verbindungen von Trübbach nach<br />

Balzers. Als wesentliches Element des Radwegnetzes<br />

fehlt eine Fuss-/Radwegbrücke über den Rhein im<br />

Bereich Weite-Halös (zwischen Triesen-Balzers). |<br />

<strong>FEBRUAR</strong> 20<strong>08</strong>

BRAUCHTUM<br />

18 Ruassla am Schmotziga Donnschtig<br />

Am Fasnachtsbeginn werden die Gesichter schwarz<br />

Früher verwendete man Speck- Fröhlich-derb geht es oft am<br />

schwarten oder alte Korkzapfen, Schmutzigen Donnerstag zu. An<br />

um das Gesicht der anderen diesem Donnerstag vor dem Fas-<br />

fasnächtlich zu dekorieren. nachtssonntag steuert die Fasnacht<br />

auf ihren Höhepunkt zu.<br />

Ein alter Brauch will es, dass an diesem Tag die Leute<br />

besonders ausgelassen sind und einander die Gesichter<br />

einfärben oder schwärzen. Das Brauchtum ist<br />

nicht mehr an allen Orten gleich, aber ursprünglich<br />

wurde zuerst der Schmutzige Donnerstag gefeiert,<br />

auf den der Russige Freitag folgte. Heute werden die<br />

beiden Tage oft vermischt, was bedeutet, dass viele<br />

schon am Donnerstag mit dem «Ruassla» beginnen.<br />

<strong>Der</strong> Schmutzige Donnerstag oder «dr Schmotzig<br />

Donnschtig» hat seinen Namen vom früheren<br />

Brauch, an diesem Tag vor der Fastenzeit nochmals<br />

Fleisch essen zu dürfen. «Schmotz» heisst im Dialekt<br />

Fett oder Schmalz. Die Sache mit dem Fleisch war<br />

früher nicht so einfach wie heute, wo Kühlschränke<br />

und Tiefkühler, Metzgereien und Supermärkte<br />

tagtäglich zur Verfügung stehen. <strong>Der</strong> Freitag war<br />

früher ein Fasttag, an dem kein<br />

Fleisch gegessen werden durfte.<br />

Am Samstag und Sonntag konnte<br />

nicht geschlachtet werden, weil<br />

am einen Tag das Judentum und<br />

am anderen Tag das Christentum<br />

derartige Arbeiten verbot.<br />

<strong>FEBRUAR</strong> 20<strong>08</strong><br />

Digiprint AG – Die Print-Agentur<br />

St.Luzi-Strasse 18, FL-9492 Eschen<br />

Tel. +423 373 73 50<br />

digiprint@digiprint.li, www.digiprint.li<br />

Schlachten am Montag und<br />

Dienstag vor dem Aschermittwoch<br />

machte keinen Sinn mehr,<br />

weil dann die fleischlose Fastenzeit<br />

begann. Also nahm man<br />

den Donnerstag vor dem Fasten,<br />

um noch einmal ausgiebig<br />

«Schmotz» zu essen, natürlich bei<br />

fröhlicher bis ausgelassener Stimmung.<br />

Erhalten geblieben ist der<br />

Brauch, dass am «Schmotziga<br />

Donnschtig» die Fasnacht so richtig<br />

beginnt und sich die Kinder<br />

die Gesichter einfärben oder<br />

schwärzen. An vielen Orten wird<br />

nur am Donnerstag «gruasslet», an anderen Orten<br />

nur am «Ruassiga Fritig», wieder an anderen Orten<br />

an beiden Tagen. Die «Ruassler» verwendeten früher<br />

Speckschwarten oder Tücher, die mit dem Russ von<br />

Pfannenböden oder aus dem Holzherd geschwärzt<br />

waren. Weil sowohl die Speckschwarten als auch<br />

die russgeschwärzten Pfannenböden verschwanden,<br />

verlegten sich die «Ruassler» auf Korkzapfen, die mit<br />

dem Feuerzeug kurz angebrannt werden. <strong>Der</strong> Russ<br />

des Korks eignet sich gut für einen schwarzen Tupfer<br />

auf der Nase oder eine Zeichnung auf der Wange<br />

oder Stirn.<br />

Unter Schulkindern herrschte früher der Wettbewerb,<br />

dass jener als Meister seines Fachs galt, der<br />

möglichst viele «ruassla» konnte, selbst aber weitgehend<br />

unversehrt von Russspuren blieb. Weil das in<br />

der Praxis meistens nur von den Stärkeren verwirklicht<br />

werden konnte, waren vor allem die Mädchen<br />

die Opfer. Listige junge Frauenzimmer machten aus<br />

dieser Not eine Tugend und schwärzten sich selbst<br />

ein. Damit blieben sie in der Regel vom gröberen<br />

«Ruassla» verschont, weil nur<br />

Bleichgesichter als Opfer ausserkoren<br />

wurden – und zudem hat-<br />

Foto: Photo Malu<br />

ten sie das Gesicht nicht einfach<br />

verschmiert, sondern konnten<br />

vor dem Spiegel selbst ein paar<br />

kecke Schwarztupfer auftragen. |

FR. 440.–<br />

EXKL. 7.6% MWST<br />

… UND DIESER LOGENPLATZ<br />

GEHÖRT IHNEN!<br />

Reservationen unter Telefon 239 50 23<br />

E-Mail: annoncen@dermonat.li<br />

Verkauf • Vermietung • Verwaltungen<br />

Immobilien AG · 9494 Schaan<br />

Telefon +423 /233 22 00 · www.wp-immobilien.li<br />

Nach …<br />

Konzert<br />

Laufend stark reduzierte<br />

Einzelstücke!<br />

Wissen, worauf es bei<br />

Licht<br />

ankommt...<br />

Leuchten-Atelier Frey<br />

Giuf 95<br />

9475 Sevelen<br />

Telefon <strong>08</strong>1 750 14 05<br />

Mobile 078 670 56 54<br />

Unser Pizzaiolo José hat<br />

25 Pizzas zur Auswahl<br />

täglich von Mo-Sa bis 23.00 Uhr<br />

Sie können auch Ihre Wunschpizza bei uns<br />

bestellen und abholen.<br />

Tel. 00423 / 233 20 20<br />

Öffnungszeiten:<br />

Mo–Fr 11.30–14.00 Uhr<br />

Mo–Sa ab 18.00 Uhr<br />

… ab ins Luce.<br />

Fussball Snowboarden<br />

Schwimmen<br />

schwefelstrasse 14<br />

tel. 00423 / 233 20 20<br />

fax 00423 / 233 20 85<br />

Turnen<br />

Versammlung Judo Volleyball Jassen<br />

Kino Unihockey Reiten

20<br />

21<br />

Von Stefan Güldenberg<br />

WIRTSCHAFT<br />

From Good to Great<br />

Das Beispiel Google<br />

<strong>Der</strong> Reichtum unserer westlichen<br />

Gesellschaft basiert historisch betrachtet zu einem<br />

Gutteil auf unserer Fähigkeit zum effizienten Management<br />

der manuellen Arbeit und der damit verbundenen<br />

Produktivitätssteigerung. Unser grösstes<br />

Problem heute ist, dass viele Manager dieselben,<br />

in der Vergangenheit erfolgreichen Managementprinzipien<br />

nach wie vor konsequent praktizieren,<br />

unsere Arbeitsplätze sich aber<br />

in der Zwischenzeit fundamental<br />

Bei Google gibt’s keine<br />

gewandelt haben. Sie haben<br />

Anwesenheitskontrolle. Was mehrheitlich nichts mehr mit<br />

manueller Arbeit im klassischen<br />

allein zählt ist, dass die<br />

Sinne zu tun. Es handelt sich viel-<br />

gemeinsam vereinbarten mehr um geistige Arbeit, um<br />

Wissensarbeitsplätze, die ganz<br />

Ziele erreicht werden<br />

neue Anforderungen und Herausforderungen<br />

an Führungskräfte<br />

stellen. Dies führt dazu, dass viele dieser<br />

hochqualifizierten Wissensarbeiter heute frustriert<br />

und demotiviert sind. Experten schätzen, dass im<br />

Schnitt mehr als 80% des Personals von Unternehmen<br />

nur noch Dienst nach Vorschrift machen.<br />

Viele befinden sich in einem Zustand der inneren<br />

Kündigung.<br />

Nicht so beim attraktivsten Arbeitgeber<br />

der Welt, dem amerikanischen Internetunternehmen<br />

Google. Dieses bekommt geschätzte<br />

1300 Bewerbungen pro Tag zugesendet, und das<br />

ohne eine konkrete Stellenausschreibung. In Zeiten<br />

eines härter werdenden Wettbewerbs um qualifizierte<br />

Arbeitskräfte, oft auch als «War for Talents»<br />

bezeichnet, ein unschätzbarer Wettbewerbsvorteil.<br />

Waren es früher namhafte Industrieunternehmen<br />

oder Unternehmensberatungen, so kann sich heute<br />

Google die besten und motiviertesten Arbeitskräfte<br />

Unser grösstes Problem ist, dass viele Manager in der Vergangenheit erfolg -<br />

reiche Managementprinzipien nach wie vor praktizieren, unsere Arbeitsplätze<br />

sich aber in der Zwischenzeit fundamental gewandelt haben. Google macht es<br />

vor, wie es geht.<br />

als erstes aussuchen, die anderen Unternehmen<br />

müssen sich hinten anstellen. Was macht Google<br />

besser als andere? Dies durfte ich kürzlich bei einem<br />

Besuch des Züricher Büros selbst erleben. Dabei<br />

sind mir drei Managementprinzipien besonders<br />

eindrücklich in Erinnerung geblieben:<br />

1. Wissensarbeiter haben bei Google einen hohen<br />

Stellenwert, sie sind wichtiger als alles andere!<br />

Google hat verstanden, dass Wissensarbeiter gefordert<br />

und gefördert werden wollen. Sie sind anders<br />

motiviert als der klassische Industriearbeiter unserer<br />

Vätergeneration und sie müssen auch dementsprechend<br />

anders geführt werden. Wissensarbeiter<br />

brauchen Freiraum, viel Freiraum. Sie wollen sich<br />

nicht mehr einer klassischen Unternehmenshie -<br />

r archie unterordnen. Bei Google kann jeder selbst<br />

bestimmen, wann er zur Arbeit kommt und wann<br />

er wieder geht. Wissensarbeiter wissen selbst am<br />

besten, wann und wie sie produktiv arbeiten können,<br />

sei es in der Früh, am Nachmittag oder eben in<br />

der Nacht. Es gibt keine Notwendigkeit einer Anwesenheitskontrolle.<br />

Was allein zählt ist, dass die gemeinsam<br />

vereinbarten Ziele erreicht werden. Dabei<br />

wird zwischen inhaltlichen und fachlichen Zielen<br />

unterschieden. Was für die Arbeitzeit gilt, gilt auch<br />

für den Arbeitsplatz. Bei Google können die Mitarbeiter<br />

diesen selbst gestalten. Und wenn sie glauben,<br />

ein Pool-Billiard oder ein Swimming Pool<br />

trägt zur Steigerung der Arbeitsproduktivität bei,<br />

gibt es keinen Grund, diesen Wunsch abzulehnen.<br />

2. Ablenkung ist der grösste Feind der Produktivität,<br />

die Fokussierung der Aufmerksamkeit die<br />

grösste Herausforderung moderner Unternehmens<br />

führung!

Wissensarbeiter sind anders<br />

motiviert als der klassische<br />

Industriearbeiter und müssen<br />

auch dementsprechend<br />

anders geführt werden.<br />

Wieviel Mitarbeiter wissen eigentlich<br />

heute genau, was das Unternehmen,<br />

bei dem sie arbeiten,<br />

von ihnen erwartet? «Google does<br />

search» – kürzer und präziser<br />

kann man den Zweck der eigenen<br />

Existenz wohl nicht ausdrücken.<br />

Nach Ansicht von Google ist es<br />

das Beste, sich auf eine Sache zu<br />

konzentrieren und diese wirklich, wirklich gut zu<br />

machen. Zu diesem Zweck leistet man sich seit<br />

kurzem auch einen sogenannten «Chief Internet<br />

Evangelist» und dieser ist niemand geringerer als<br />

der Vater des Internets: Vint Cerf. Was es heisst,<br />

Wissensarbeiter für eine Sache zu motivieren, kann<br />

sich jeder selbst in seinen Videobotschaften am<br />

Internet ansehen.<br />

3. Zeit ist der grösste ökonomische Engpass in<br />

unserer heutigen Zeit, nicht Geld!<br />

«Schnell ist besser als langsam»: Ein weiterer Leitspruch<br />

in der Google-Welt, der ganz an den Vater<br />

der Produktivitätsbewegung Frederick W. Taylor<br />

und sein Konzept des wissenschaftlichen Managements<br />

erinnert. Allerdings geht es heute nicht<br />

mehr um die möglichst effiziente Aufteilung der<br />

Arbeit, sondern um produktive Wissensteilung und<br />

gemeinsame Wissensentwicklung, nicht um hohe<br />

Stückzahlen, sondern um die beste Lösung. Unternehmen,<br />

die heute in der Lage sind, schneller zu<br />

lernen als ihre Konkurrenz, werden die wahren<br />

Gewinner in einer globalisierten Welt sein, nicht<br />

die, die durch ihre schiere Grösse glauben, sich dadurch<br />

für immer unentbehrlich gemacht zu haben.<br />

Schlag nach bei den Dinosauriern. Diesen hat ihre<br />

Grösse auch herzlich wenig geholfen: Sie sind aus-<br />

Fotos: IPG Gutenberg Est.<br />

gestorben, weil sie sich nicht schnell genug an das<br />

sich verändernde Umfeld anpassen konnten. Bei<br />

Google heisst Zeitmanagement, tue alles, damit sich<br />

die Mitarbeiter im Hause wohl fühlen und nehme<br />

ihnen die zeitlichen Belastungen des Alltags soweit<br />

wie möglich ab. Und schliesslich kostet es nicht die<br />

Welt, tatsächlich für ein «Free Lunch» zu sorgen,<br />

dass nach Überzeugung meines Gesprächspartners<br />

nicht nur das beste, sondern auch das gesündeste in<br />

ganz Zürich ist. Es gäbe noch viele weitere bemerkenswerte<br />

Punkte zu berichten, z.B. das stimulierende<br />

Arbeitsklima und die Tatsache, dass kaum<br />

einer den Wechsel von seinem früheren Arbeitgeber<br />

(übrigens überdurchschnittlich häufig namhafte<br />

Unternehmen und Elite-Universitäten) zu Google<br />

bereut hat. Was Google überzeugend zeigt, ist die<br />

Konsequenz, mit der man die Idee einer lernenden<br />

Organisation in der Praxis umgesetzt hat. Und so<br />

heisst der letzte Grundsatz der Google-Philosophie<br />

auch ganz einfach: «Great just isn’t good enough.»|<br />

Zur Person<br />

Prof. Dr. Stefan Güldenberg ist Inhaber des Lehrstuhls<br />

für Internationales Management am Institut für Entrepreneurship<br />

der Hochschule Liechtenstein.<br />

<strong>FEBRUAR</strong> 20<strong>08</strong>

22<br />

23<br />

Von Hans Frommelt<br />

KULTUR<br />

«Die Energie vom Föhn<br />

sollte man nutzen können»<br />

«Die Energie vom Föhn sollte<br />

man nutzen können». Dieses Argument wird bei<br />

Diskussionen über die Stromversorgungsproblematik<br />

immer wieder erwähnt. <strong>Der</strong> Föhn ist zu<br />

turbulent, zu bockig. Die Wind-<br />

Stromproduktion aus erneuergeschwindigkeit sei zu hoch,<br />

man müsse bei so hohen Windbaren<br />

Energien wäre auch geschwindigkeiten die Maschi-<br />

aus finanzieller Sicht ein nen abstellen. Windräder machen<br />

einen Saulärm, ist ein<br />

Gewinn für unsere Region<br />

weiteres negatives Argument gegen<br />

die Windenergienutzung. Ein<br />

Haupt- problem bei der Windenergienutzung in<br />

den Alpen sei auch die Vereisung der Rotorblätter.<br />

Solche Negativkritiken und weitere hört man seit<br />

Jahrzehnten. Andererseits hört und liesst man ständig,<br />

dass die Windenergienutzung unerschöpflich,<br />

sauber, wirtschaftlich und zukunftsorientiert ist.<br />

Die Windenergie schafft Arbeits-<br />

Windräder arbeiten heute ohne plätze bei Planung, Herstellung,<br />

grossen Lärm. Moderne Anlagen Errichtung und Betrieb. Die<br />

sind kaum mehr hörbar. Windenergie verringert die Stromim-<br />

portabhängigkeit. Windenergie<br />

kann Atomkraftwerke<br />

ersetzen. Bei einer richtigen<br />

Standortwahl kann eine einzelne,<br />

grössere Windkraftanlagen leicht<br />

den Strombedarf von 1000 Haushalten<br />

decken. Die Windenergie -<br />

nutzung ist extrem nachhaltig<br />

und produziert 40- bis 80mal<br />

mehr Energie, als für die Herstellung,<br />

Transport, Montage und<br />

einen Rückbau benötigt wird.<br />

Eine Kennzahl, die keine andere<br />

Stromproduktionsanlage bieten<br />

Foto: IPG Gutenberg Est.<br />

Wind haben wir genug, vor allem wenn der Föhn bläst. Aber einfangen lässt<br />

sich der Wind nur mit speziellen Anlagen, die heute noch mit Skepsis auf -<br />

genommen werden. Die Zukunft liegt jedoch bei erneuerbaren Energien.<br />

kann. Windenergieanlagen sind zudem sehr umweltfreundlich,<br />

emittieren keine klimabelastenden<br />

Schadstoffe wie CO2, produzieren praktisch keine<br />

Abfälle und Sondermüll wie andere Stromproduktionsanlagen.<br />

Somit erstaunt es nicht, dass auf<br />

dem Meer und entlang von Meeresküsten, aber<br />

auch auf flachen Landflächen tausende von Windenergienutzungsanlagen<br />

aufgestellt wurden und<br />

noch werden. Die Vorteile der Windenergienutzung<br />

sind längstens erkannt. Moderne, zeitgemäss konzipierte<br />

Windenergieanlagen erzeugen kaum noch<br />

eine Geräuschbelastung.<br />

Windenergieanlagen gehören<br />

bald zum Landschaftsbild<br />

Windenergieanlagen verändern<br />

das Landschaftsbild. Für Erholungsuchende kann<br />

das schlanke und recht dominante Bauwerk das<br />

Naturerlebnis vielleicht etwas einschränken. Allerdings<br />

kann dieses Thema relativiert werden. An die<br />

Hochspannungsmasten entlang des Rheins hat sich<br />

die Bevölkerung längstens gewöhnt, an welchen<br />

auch Antennen für die Mobilkommunikation<br />

montiert sind. Da stellt sich die Frage, ob sich<br />

die Bevölkerung auch an die Windenergienutzung<br />

gewöhnen wird. Für viele gehören Windenergie -<br />

anlagen bereits zu einem Erscheinungsbild, das zu<br />

einer bewohnten Landschaft gehört, so wie die<br />

Strassen, Autobahnen, Brücken, Häuser, Kühltürme<br />

von Atom- und Kohlekraftwerken, Kamine<br />

von Verbrennungsanlagen, Hochspannungsleitungen,<br />

Industrie- und Gewerbebauten oder Stauseedämme<br />

aus Beton.<br />

Bis vor kurzem galt die Region<br />

Süddeutschland als windarm und folglich wurde<br />

kaum über die Windenergienutzung diskutiert.

Typische Föhnstimmung<br />

über dem Rheintal.<br />

Die neuen Erkenntnisse über die<br />

Windenergienutzung abseits von<br />

Meeresküsten zeigen neue Fakten.<br />

In rund 100 Meter Höhe lässt<br />

sich mit den ständig besseren<br />

Rotoren der Windkraftanlagen<br />

ein Vielfaches an Energie einfangen<br />

als noch vor wenigen Jahren mit kleineren<br />

Anlagen. Interessant in dieser Beziehung ist die<br />

Windenergienutzungsstudie des Eidgenössischen<br />

Bundesamtes für Energie. Modelliert wurden die<br />

mittleren jährlichen Windgeschwindigkeiten 70<br />

Meter über Grund. Über die Grate unserer Berge<br />

weht im Jahresdurchschnitt sehr viel Wind. Liechtenstein<br />

könnte weitgehend mit elektrischer Energie<br />

versorgt werden und zudem ohne CO2-Belastung.<br />

Geräusche sind künftig kaum<br />

mehr wahrnehmbar<br />

Liechtenstein hat sich die ver -<br />

gangenen 80 Jahre sehr stark verändert. Bei der<br />

vermehrten Windenergienutzung geht es auch um<br />

die Frage: Wie wird sich Liechtenstein in den<br />

nächsten 80 Jahren verändern? Die fossilen Energien<br />

neigen sich dem Ende zu. Bis in 80 Jahren<br />

werden womöglich Treibstoffe aus Pflanzen, die<br />

auf unseren Feldern wachsen, unsere Fahrzeuge, ob<br />

öffentliche Verkehrsmittel oder Warentransporter,<br />

bewegen. Viele neue Ideen werden aufgegriffen<br />

um das CO2 und andere klimaschädigende Stoffe<br />

zu reduzieren. Bis in 80 Jahren wird die Solarener -<br />

giegewinnung auf allen Dächern Liechtensteins<br />

vielleicht das Normalste sein. So wie man sich an<br />

die Hochspannungsmasten gewöhnt hat, wird man<br />

sich an die Windräder gewöhnen. Ein Geräusch<br />

Foto: Marco Nescher<br />

wird kaum noch wahrnehmbar sein. Was sich im<br />

Grossen auf europäischer Ebene abspielen wird,<br />

lässt sich auch auf kleinräumige Verhältnisse übertragen.<br />

Die Zukunft der dezentralen<br />

Stromversorgung<br />

Die derzeitigen Klimaschutzdiskussionen<br />

haben eine neue Politik bei der Stromversorgung,<br />

von der zentralen zur dezentralen<br />

Stromversorgung, eingeläutet. Oder anders ausgedrückt,<br />

die Stromproduktion aus fossilen, aber<br />

auch atomaren Brennstoffen wird durch Produk -<br />

tionsanlagen ersetzt, die erneuerbare Energien nutzen.<br />

Diese neue Dynamik im Zusammenhang mit<br />

dem Klimaschutz hat eine nicht unwesentliche<br />

wirtschaftliche Komponente. Eine Stromproduk -<br />

tion ausschliesslich aus erneuerbaren Energien<br />

wäre auch aus finanzieller Sicht ein Gewinn für<br />

unsere Region. Es geht da um Pachtzahlungen für<br />

die Nutzung der Standorte, höhere Wassernutzungszinsen<br />

bei Wasserkraftwerken, Folgeaufträge<br />

für Ingenieurbüros, Industrie- und Handwerks -<br />

betriebe, aber auch um steuerliche Abgaben an die<br />

Gemeinden. Zweifellos muss bei einer vermehrten<br />

Windenergienutzung auch der Landschaftsschutz<br />

miteinbezogen werden. Doch sollte man ein Ja oder<br />

Nein zur Windenergienutzung nicht ausschliesslich<br />

auf diese Thematik fokussieren. |<br />

<strong>FEBRUAR</strong> 20<strong>08</strong>

ZEITGESCHEHEN<br />

24 Vor 150 Jahren<br />

Seidenraupenzucht in Liechtenstein<br />

Im 19. Jahrhundert wurden ver- Nach dem Sparkassen-Skandal<br />