ano VII - numero 67 INSERTO DELLA RIVISTA ... - Comunità Italiana

ano VII - numero 67 INSERTO DELLA RIVISTA ... - Comunità Italiana

ano VII - numero 67 INSERTO DELLA RIVISTA ... - Comunità Italiana

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

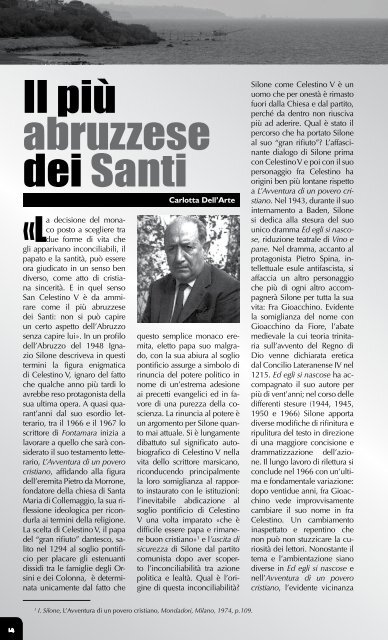

Il più<br />

abruzzese<br />

dei Santi<br />

Carlotta Dell’Arte<br />

decisione del monaco<br />

posto a scegliere tra «La<br />

due forme di vita che<br />

gli appariv<strong>ano</strong> inconciliabili, il<br />

papato e la santità, può essere<br />

ora giudicato in un senso ben<br />

diverso, come atto di cristiana<br />

sincerità. E in quel senso<br />

San Celestino V è da ammirare<br />

come il più abruzzese<br />

dei Santi: non si può capire<br />

un certo aspetto dell’Abruzzo<br />

senza capire lui». In un profilo<br />

dell’Abruzzo del 1948 Ignazio<br />

Silone descriveva in questi<br />

termini la figura enigmatica<br />

di Celestino V, ignaro del fatto<br />

che qualche anno più tardi lo<br />

avrebbe reso protagonista della<br />

sua ultima opera. A quasi quarant’anni<br />

dal suo esordio letterario,<br />

tra il 1966 e il 19<strong>67</strong> lo<br />

scrittore di Fontamara inizia a<br />

lavorare a quello che sarà considerato<br />

il suo testamento letterario,<br />

L’Avventura di un povero<br />

cristi<strong>ano</strong>, affidando alla figura<br />

dell’eremita Pietro da Morrone,<br />

fondatore della chiesa di Santa<br />

Maria di Collemaggio, la sua riflessione<br />

ideologica per ricondurla<br />

ai termini della religione.<br />

La scelta di Celestino V, il papa<br />

del “gran rifiuto” dantesco, salito<br />

nel 1294 al soglio pontificio<br />

per placare gli estenuanti<br />

dissidi tra le famiglie degli Orsini<br />

e dei Colonna, è determinata<br />

unicamente dal fatto che<br />

questo semplice monaco eremita,<br />

eletto papa suo malgrado,<br />

con la sua abiura al soglio<br />

pontificio assurge a simbolo di<br />

rinuncia del potere politico in<br />

nome di un’estrema adesione<br />

ai precetti evangelici ed in favore<br />

di una purezza della coscienza.<br />

La rinuncia al potere è<br />

un argomento per Silone quanto<br />

mai attuale. Si è lungamente<br />

dibattuto sul significato autobiografico<br />

di Celestino V nella<br />

vita dello scrittore marsic<strong>ano</strong>,<br />

riconducendo principalmente<br />

la loro somiglianza al rapporto<br />

instaurato con le istituzioni:<br />

l’inevitabile abdicazione al<br />

soglio pontificio di Celestino<br />

V una volta imparato «che è<br />

difficile essere papa e rimanere<br />

buon cristi<strong>ano</strong>» 1 e l’uscita di<br />

sicurezza di Silone dal partito<br />

comunista dopo aver scoperto<br />

l’inconciliabilità tra azione<br />

politica e lealtà. Qual è l’origine<br />

di questa inconciliabilità?<br />

1 I. Silone, L’Avventura di un povero cristi<strong>ano</strong>, Mondadori, Mil<strong>ano</strong>, 1974, p.109.<br />

Silone come Celestino V è un<br />

uomo che per onestà è rimasto<br />

fuori dalla Chiesa e dal partito,<br />

perché da dentro non riusciva<br />

più ad aderire. Qual è stato il<br />

percorso che ha portato Silone<br />

al suo “gran rifiuto”? L’affascinante<br />

dialogo di Silone prima<br />

con Celestino V e poi con il suo<br />

personaggio fra Celestino ha<br />

origini ben più lontane rispetto<br />

a L’Avventura di un povero cristi<strong>ano</strong>.<br />

Nel 1943, durante il suo<br />

internamento a Baden, Silone<br />

si dedica alla stesura del suo<br />

unico dramma Ed egli si nascose,<br />

riduzione teatrale di Vino e<br />

pane. Nel dramma, accanto al<br />

protagonista Pietro Spina, intellettuale<br />

esule antifascista, si<br />

affaccia un altro personaggio<br />

che più di ogni altro accompagnerà<br />

Silone per tutta la sua<br />

vita: Fra Gioacchino. Evidente<br />

la somiglianza del nome con<br />

Gioacchino da Fiore, l’abate<br />

medievale la cui teoria trinitaria<br />

sull’avvento del Regno di<br />

Dio venne dichiarata eretica<br />

dal Concilio Lateranense IV nel<br />

1215. Ed egli si nascose ha accompagnato<br />

il suo autore per<br />

più di vent’anni; nel corso delle<br />

differenti stesure (1944, 1945,<br />

1950 e 1966) Silone apporta<br />

diverse modifiche di rifinitura e<br />

ripulitura del testo in direzione<br />

di una maggiore concisione e<br />

drammatizzazione dell’azione.<br />

Il lungo lavoro di rilettura si<br />

conclude nel 1966 con un’ultima<br />

e fondamentale variazione:<br />

dopo ventidue anni, fra Gioacchino<br />

vede improvvisamente<br />

cambiare il suo nome in fra<br />

Celestino. Un cambiamento<br />

inaspettato e repentino che<br />

non può non stuzzicare la curiosità<br />

dei lettori. Nonostante il<br />

tema e l’ambientazione si<strong>ano</strong><br />

diverse in Ed egli si nascose e<br />

nell’Avventura di un povero<br />

cristi<strong>ano</strong>, l’evidente vicinanza<br />

temporale tra il cambiamento<br />

del nome di fra Gioacchino in<br />

fra Celestino nel dramma teatrale,<br />

e la stesura di un’opera<br />

interamente dedicata all’eremita<br />

divenuto papa, non può non<br />

essere presa in considerazione.<br />

Infatti la variazione del nome<br />

da fra Gioacchino a fra Celestino<br />

racchiude a mio avviso,<br />

in una parabola discendente il<br />

travagliato rapporto di Silone<br />

con la fede. L’attenzione verso<br />

l’abate da Fiore nasce in Silone<br />

dal riconoscimento, all’interno<br />

del messaggio gioachimita, di<br />

quell’utopia della giustizia che<br />

fin dai suoi primi contatti con<br />

la lega dei contadini di Pescina<br />

lo aveva sempre guidato nella<br />

sua attività politica e letteraria<br />

nel ricordo «dell’attesa di una<br />

terza età del genere um<strong>ano</strong>,<br />

l’età dello Spirito, senza Chiesa,<br />

senza Stato, senza coercizioni,<br />

in una società ugualitaria,<br />

sobria, umile e benigna,<br />

affidata alla spontanea carità<br />

degli uomini» 2 . Gioacchino da<br />

Fiore si rivela l’anello principale<br />

a partire dal quale l’appello<br />

allo Spirito di liberazione si propaga<br />

nei secoli, e di cui Silone<br />

subisce un indubbio fascino. Il<br />

personaggio di fra Gioacchino<br />

si rende portatore di una<br />

nuova speranza di ribellione<br />

al destino: «l’antica speranza<br />

del Regno, l’antica attesa della<br />

carità che sostituisca la legge,<br />

l’antico sogno di Gioacchino<br />

da Fiore, degli Spirituali e dei<br />

Celestini» 3 . Fra Gioacchino rimane<br />

figura essenzialmente<br />

escatologica 4 , attesa impazien-<br />

te di ultimi eventi: «nelle Sante<br />

Scritture è segnato il destino di<br />

noi cristiani. Per ora esso fermo<br />

nella pagina del Venerdì<br />

Santo, nella pagina del Cristo<br />

in agonia» 5 . Silone ha ragione<br />

quando a fra Celestino farà dire<br />

che « è impossibile scoprire la<br />

continuità dell’agonia di Cristo<br />

e rassegnarsi» 6 . Se è vero<br />

che Lui è la vita e dà la vita, il<br />

Venerdì Santo si può accettare<br />

solo con la speranza dell’avvenimento<br />

pasquale della domenica.<br />

Nella Resurrezione di<br />

Cristo si rivela tutta la fede: «se<br />

Cristo non è risorto, vana è la<br />

nostra fede» 7 . Con l’incarnazione<br />

Dio è entrato nella storia,<br />

il cristianesimo è un fatto<br />

storico, e in quanto storico è<br />

presente. Questo avvenimento<br />

è presente ed è conservato<br />

nella Chiesa: Chiesa spirituale<br />

e Chiesa istituzionale non si<br />

possono separare, è una sola<br />

Chiesa presente e concreta nelle<br />

sue glorie e nelle sue debolezze.<br />

L’utopia siloniana della<br />

realizzazione della giustizia e<br />

dell’uguaglianza sociale è però<br />

evidentemente inconciliabile<br />

con la realtà contemporanea<br />

della Chiesa: «la storia dell’utopia<br />

è in definitiva la contropartita<br />

della storia ufficiale della<br />

Chiesa. […] La Chiesa da<br />

quando si fondò […] con il suo<br />

apparato dogmatico ed ecclesiastico,<br />

ha considerato sempre<br />

con sospetto ogni resipiscenza<br />

del mito. Dal momento che la<br />

Chiesa presentò se stessa come<br />

il Regno, […] essa ha cercato<br />

di reprimere ogni movimento<br />

con tendenza a promuovere<br />

un ritorno alla credenza primitiva.<br />

L’utopia è il suo rimorso» 8 .<br />

Crolla così il sogno di Gioacchino<br />

da Fiore, l’ennesimo<br />

tentativo di Silone di realizzare<br />

la sua utopia non si concretizza<br />

neanche con l’avvento del<br />

Regno dello Spirito. Distrutta<br />

ogni speranza fra Gioacchino<br />

lascia silenziosamente la scena<br />

per far entrare il papa del gran<br />

rifiuto dantesco: «l’avventura<br />

di Celestino si svolse, per un<br />

lungo tratto, nell’illusione che<br />

le due diverse vie di seguire<br />

Cristo si potessero ravvicinare e<br />

unire. Ma, costretto a scegliere,<br />

non esitò» 9 . Nel passaggio da<br />

fra Gioacchino a fra Celestino<br />

Ignazio Silone delinea le condizioni<br />

che hanno impedito in<br />

lui la crescita della fede. Con<br />

l’utopia gioachimita dell’avvento<br />

del Regno dello Spirito,<br />

Silone credeva che fosse ancora<br />

possibile trovare la fede in<br />

questa attesa, la quale però, se<br />

non parte dalla certezza della<br />

Resurrezione di Cristo si riduce<br />

ad un’illusione, ad un’amara<br />

rassegnazione all’agonia<br />

di Cristo. Con fra Gioacchino<br />

Silone aveva cercato di mantenere<br />

in vita la fede nell’attesa<br />

del Regno, ma quando si<br />

è reso conto che l’attesa non<br />

può nascere da un’incertezza<br />

permanente, e deciso anche a<br />

non rassegnarsi semplicemente<br />

all’agonia della Croce, Silone<br />

abbandona il sogno di Gioacchino<br />

da Fiore riconoscendo<br />

come unica possibilità il gran<br />

rifiuto di Celestino V.<br />

2 I.Silone, L’Avventura di un povero cristi<strong>ano</strong>, Oscar Mondadori, Mil<strong>ano</strong>, 1974, p.17.<br />

3 I.Silone, Uscita di sicurezza, Longanesi, Mil<strong>ano</strong>, 1971, p.81.<br />

4 Nei suoi studi su Gioacchino da Fiore Silone è stato influenzato dalla lettura che ne aveva dato Ernesto Buonaiuti,<br />

il quale, indotto dalle sue idee moderniste, riconosceva negli scritti di Gioacchino una preoccupazione che non è mai<br />

teologica, bensì puro intento morale ed escatologico. La differenza nell’attribuire alla teoria delle tre età dello Spirito di<br />

Gioacchino un intento escatologico piuttosto che uno teologico, è determinante per delineare la figura di fra Gioacchino.<br />

5 I.Silone, Ed egli si nascose, Città Nuova, Roma, 2000, p.39.<br />

6 Ivi p.40.<br />

7 1 Cor 15,17.<br />

8 I. Silone, L’Avventura di un povero cristi<strong>ano</strong>, Oscar Mondadori, Mil<strong>ano</strong>, 1974 p. 18<br />

14 15<br />

9 Ibidem