Articolo Tagliavini appoggiature

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

LUIGI FERDINANDO TAGLIAVINI<br />

A parte isolati casi in cui l’appoggiatura viene scritta per evitare equivoci o<br />

per imporre una scelta (ad esempio tra appoggiatura discendente o ascendente<br />

25 ), o ancora nel caso di formule meno usuali, 26 è soprattutto a cominciare<br />

25 L’eccezionale indicazione delle <strong>appoggiature</strong> superiori scritte in note reali (crome) nel citato recitativo<br />

accompagnato di Donna Anna, sulle parole «Quel sangue … quella piaga … quel volto…»<br />

(Don Giovanni, Atto I, Scena III, Recitativo accompagnato Ma qual mai s’offre, oh Dei, bb. 18-23)<br />

può certo essere attribuibile al loro carattere di accenti espressivi, oltre che tonici e prosodici, ma<br />

può altresì spiegarsi considerando che il cantante avrebbe avuto qui la possibilità, suggerita dagli<br />

intervalli di semitono, d’impiegare <strong>appoggiature</strong> ascendenti.<br />

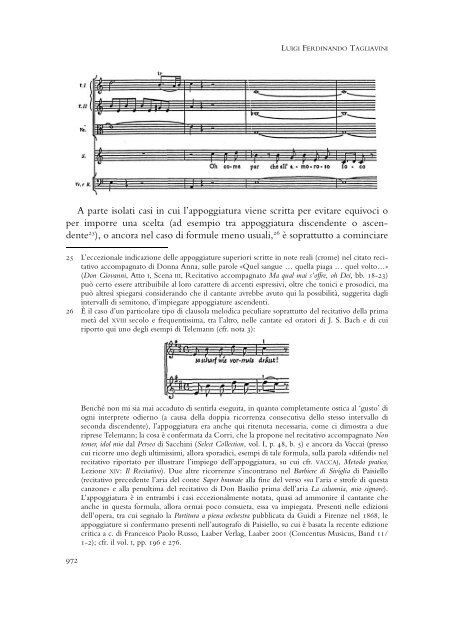

26 È il caso d’un particolare tipo di clausola melodica peculiare soprattutto del recitativo della prima<br />

metà del XVIII secolo e frequentissima, tra l’altro, nelle cantate ed oratori di J. S. Bach e di cui<br />

riporto qui uno degli esempi di Telemann (cfr. nota 3):<br />

972<br />

Benché non mi sia mai accaduto di sentirla eseguita, in quanto completamente ostica al ‘gusto’ di<br />

ogni interprete odierno (a causa della doppia ricorrenza consecutiva dello stesso intervallo di<br />

seconda discendente), l’appoggiatura era anche qui ritenuta necessaria, come ci dimostra a due<br />

riprese Telemann; la cosa è confermata da Corri, che la propone nel recitativo accompagnato Non<br />

temer, idol mio dal Perseo di Sacchini (Select Collection, vol. I, p. 48, b. 5) e ancora da Vaccai (presso<br />

cui ricorre uno degli ultimissimi, allora sporadici, esempi di tale formula, sulla parola «difendi» nel<br />

recitativo riportato per illustrare l’impiego dell’appoggiatura, su cui cfr. VACCAJ, Metodo pratico,<br />

Lezione XIV: Il Recitativo). Due altre ricorrenze s’incontrano nel Barbiere di Siviglia di Paisiello<br />

(recitativo precedente l’aria del conte Saper bramate alla fine del verso «su l’aria e strofe di questa<br />

canzone» e alla penultima del recitativo di Don Basilio prima dell’aria La calunnia, mio signore).<br />

L’appoggiatura è in entrambi i casi eccezionalmente notata, quasi ad ammonire il cantante che<br />

anche in questa formula, allora ormai poco consueta, essa va impiegata. Presenti nelle edizioni<br />

dell’opera, tra cui segnalo la Partitura a piena orchestra pubblicata da Guidi a Firenze nel 1868, le<br />

<strong>appoggiature</strong> si confermano presenti nell’autografo di Paisiello, su cui è basata la recente edizione<br />

critica a c. di Francesco Paolo Russo, Laaber Verlag, Laaber 2001 (Concentus Musicus, Band 11/<br />

1-2); cfr. il vol. I, pp. 196 e 276.