Articolo Tagliavini appoggiature

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

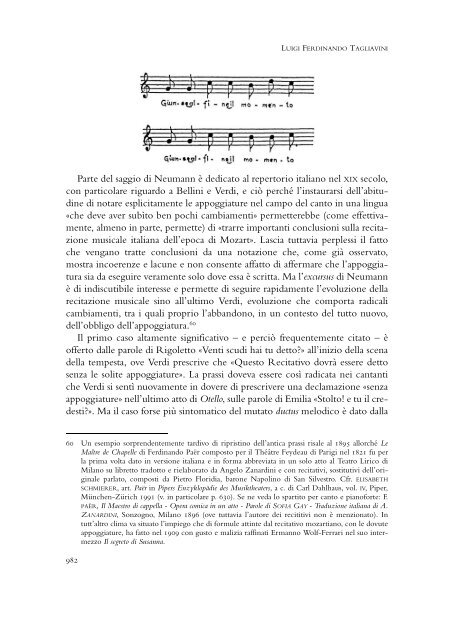

LUIGI FERDINANDO TAGLIAVINI<br />

Parte del saggio di Neumann è dedicato al repertorio italiano nel XIX secolo,<br />

con particolare riguardo a Bellini e Verdi, e ciò perché l’instaurarsi dell’abitudine<br />

di notare esplicitamente le <strong>appoggiature</strong> nel campo del canto in una lingua<br />

«che deve aver subìto ben pochi cambiamenti» permetterebbe (come effettivamente,<br />

almeno in parte, permette) di «trarre importanti conclusioni sulla recitazione<br />

musicale italiana dell’epoca di Mozart». Lascia tuttavia perplessi il fatto<br />

che vengano tratte conclusioni da una notazione che, come già osservato,<br />

mostra incoerenze e lacune e non consente affatto di affermare che l’appoggiatura<br />

sia da eseguire veramente solo dove essa è scritta. Ma l’excursus di Neumann<br />

è di indiscutibile interesse e permette di seguire rapidamente l’evoluzione della<br />

recitazione musicale sino all’ultimo Verdi, evoluzione che comporta radicali<br />

cambiamenti, tra i quali proprio l’abbandono, in un contesto del tutto nuovo,<br />

dell’obbligo dell’appoggiatura. 60<br />

Il primo caso altamente significativo – e perciò frequentemente citato – è<br />

offerto dalle parole di Rigoletto «Venti scudi hai tu detto?» all’inizio della scena<br />

della tempesta, ove Verdi prescrive che «Questo Recitativo dovrà essere detto<br />

senza le solite <strong>appoggiature</strong>». La prassi doveva essere così radicata nei cantanti<br />

che Verdi si sentì nuovamente in dovere di prescrivere una declamazione «senza<br />

<strong>appoggiature</strong>» nell’ultimo atto di Otello, sulle parole di Emilia «Stolto! e tu il credesti?».<br />

Ma il caso forse più sintomatico del mutato ductus melodico è dato dalla<br />

60 Un esempio sorprendentemente tardivo di ripristino dell’antica prassi risale al 1895 allorché Le<br />

Maître de Chapelle di Ferdinando Paër composto per il Théâtre Feydeau di Parigi nel 1821 fu per<br />

la prima volta dato in versione italiana e in forma abbreviata in un solo atto al Teatro Lirico di<br />

Milano su libretto tradotto e rielaborato da Angelo Zanardini e con recitativi, sostitutivi dell’originale<br />

parlato, composti da Pietro Floridia, barone Napolino di San Silvestro. Cfr. ELISABETH<br />

SCHMIERER, art. Paër in Pipers Enzyklopädie des Musiktheaters, a c. di Carl Dahlhaus, vol. IV, Piper,<br />

München-Zürich 1991 (v. in particolare p. 630). Se ne veda lo spartito per canto e pianoforte: F.<br />

PAËR, Il Maestro di cappella - Opera comica in un atto - Parole di SOFIA GAY - Traduzione italiana di A.<br />

ZANARDINI, Sonzogno, Milano 1896 (ove tuttavia l’autore dei recititivi non è menzionato). In<br />

tutt’altro clima va situato l’impiego che di formule attinte dal recitativo mozartiano, con le dovute<br />

<strong>appoggiature</strong>, ha fatto nel 1909 con gusto e malizia raffinati Ermanno Wolf-Ferrari nel suo intermezzo<br />

Il segreto di Susanna.<br />

982