Archeomatica 1 2021

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

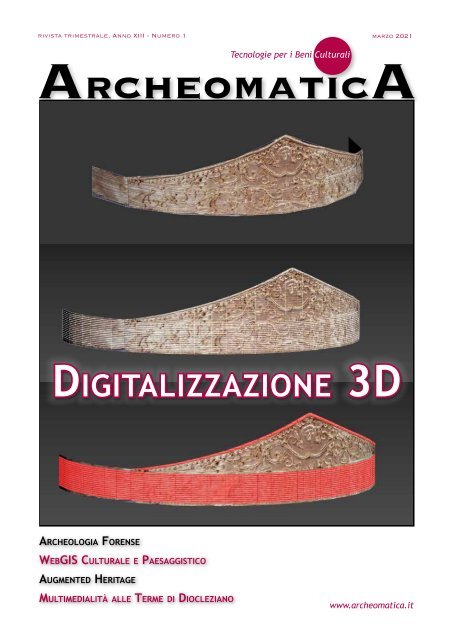

ivista trimestrale, Anno XIII - Numero 1 marzo <strong>2021</strong><br />

ArcheomaticA<br />

Tecnologie per i Beni Culturali<br />

Digitalizzazione 3D<br />

Sczzzzzz<br />

Archeologia Forense<br />

WebGIS Culturale e Paesaggistico<br />

Augmented Heritage<br />

Multimedialità alle Terme di Diocleziano<br />

www.archeomatica.it

EDITORIALE<br />

Tecniche di Riconoscimento Fotografico<br />

In questo numero di <strong>Archeomatica</strong> scopriamo o ricordiamo, attraverso i suoi autori nelle diverse<br />

applicazioni, alcune abilità e facilitazioni che la georeferenziazione, la modellazione 3D, il rendering,<br />

la realtà aumentata e infine l’intelligenza artificiale consentono di svolgere in parziale automazione,<br />

ma che in tempi ancora recenti erano considerate una prerogativa della mente umana, anche<br />

geniale, enimigmistica, su base neuronale, abbastanza rara e parte consistente di una formazione<br />

professionale. Ritrovare le persone, ricostruire un oggetto prezioso disperso, identificare un territorio<br />

attraverso i suoi mutamenti, ripristinare in anastilosi virtuale un sito storico o archeologico perfino<br />

invisibile all’occhio umano e anche isolare un virus sono tutti traguardi raggiungibili con la rapidità<br />

di un test dalla potenza d’immagazzinamento di una banca dati computerizzata in uno smartphone.<br />

Per una rivista che si addentra nella studio e nella ricerca tecnologica di beni culturali è immediato<br />

chiedersi a che punto sia il riconoscimento fotografico. Una tecnica fondamentale nel recupero degli<br />

oggetti d’arte dispersi, distrutti, smarriti, rubati o anche solo esportati o ritrovati nel tentativo<br />

di andare incontro ad un mercato e ad un’offerta migliore per chi voglia valorizzare una risorsa<br />

economica peculiare al paese, turisticamente forse il più sviluppato al mondo, se si eccettua lo<br />

sforzo di valorizzazione compiuto dagli Stati Uniti, sul piano degli acquisti di opere d’arte: proteggere<br />

un pezzo della storia e l’interesse di beni che ancora possono essere privati. Debbano cioé poter<br />

appartenere ad un individuo e ad ogni individuo in una comunità quanto estesa, che possa e voglia<br />

mantenerlo proprio perché intrinsecamente, per definizione, non solo superfluo e sregolato, quanto<br />

utile e fruibile. A questo scopo esiste dal 1968 in Italia, come tutti sanno, il Nucleo di Tutela delle<br />

opere d’arte, che si avvale, nei ritrovamenti, di una banca dati di centinaia di migliaia di oggetti<br />

d’arte spariti che consente di identificarli nell’eventualità di una loro destinazione fortuita, con<br />

tecnologie di documentazione del bene analoghe a quelle delle banche dati amministrative regionali<br />

e del Ministero della Cultura, che devono intervenire conservativamente in ogni casualità di rischio<br />

e misconoscenza del suo stato di degrado relativo, non solo in caso di calamità, come avvenuto nel<br />

territorio delle Marche, e illustrato in questo numero fino alla realtà di crollo totale degli edifici di un<br />

quartiere, ma nello svolgersi di eventi e nella routine dell’alta frequentazione. Non è detto, infatti,<br />

che un museo che non apra al pubblico conservi al meglio le sue opere: fra i casi di dispersione di<br />

oggetti artistici ci sono anche quelle di abbandono della memoria. A questo proposito, è esemplare<br />

il lavoro svolto dal Museo delle Terme di Diocleziano, un museo a giardino non solo affollato dai<br />

visitatori, ma sempre bersagliato dalle mire di turisti in caccia di souvenirs su commissione. In questo<br />

numero, con il rifacimento della banca dati del Louvre, che ora si presenta on line autonomamente<br />

dalle banche dati nazionali Atlas e Joconde in una veste nuova, più virtuale, più dedicata alla fruizione<br />

in dettaglio, anche competitiva con i musei statunitensi, è importante accennare qui che l’ICCD,<br />

ha a sua volta sviluppato on line un nuovo interfaccia del Catalogo Generale dei Beni Culturali che<br />

consente l’identificazione, per un pubblico non necessariamente colto o introdotto alle dinamiche<br />

computerizzate con App su smartphone implementate, di oltre un milione di schede di opere d’arte<br />

che costituiscono il patrimonio protetto dallo stato italiano, un sistema che a partire dagli anni<br />

Settanta ha conosciuto innumerevoli rivoluzioni di tecnologie di archiviazione, sempre fondate sugli<br />

stessi principi costituzionali di fruibilità pubblica, ma anche di smart working per ricercatori, DAD,<br />

disabili e turisti. Tutti sanno che l’Intelligenza Artificiale riconosce una fotografia marcata ed è in<br />

grado di intercettarla in qualsiasi banca dati connessa, molto pochi ancora sono addentrati, viceversa,<br />

nella simulazione ottenibile da una fotografia, perfino da una stampante 3D, di colori e di valori tattili<br />

o uditivi, percettivi, nel senso più ampio, dell’oggetto artistico fino alla sua sofisticazione materiale,<br />

prima di tutto dell’immagine in rete: la tentazione di Instagram è forse il campione di questa presa<br />

di realtà della vita artistica della fotografia con sue regole di riconoscimento estetico. Nel saggio<br />

L’opera d’arte nella sua riproducibilità tecnica (1935) Walter Benjamin consolidava la fotografia in<br />

bianco e nero, esaltatane la valenza simultanea di cronaca ed arte, come strumento di studio nella<br />

sua pretesa di obbiettività, una volta giunta alla stampa tipografica. Naturale che un dipinto, come<br />

accaduto all’Ecce homo tolto di recente all’Asta di Ansorena a Madrid, per entrare nell’attualità,<br />

non venga immediatamente riconosciuto nella fotografia in bianco e nero pubblicatane da Roberto<br />

Longhi su Paragone nel 1954, dicendolo derivazione dall’Ecce homo di Palazzo Bianco a Genova, che<br />

per primo attribuiva a Caravaggio; inaspettato invece che il valore irrisorio di base d’asta del quadro<br />

seicentesco, si dice 1500 euro, sia massificato al punto tale da raggiungere appena la quotazione<br />

che avrebbe la sua fotografia originale, pubblicata da Longhi, fra i collezionisti e gli amatori. Forse<br />

solo questo dovrebbe far riflettere, attraverso la linea, su quanti e quali fossero i grandi artisti del<br />

Seicento, anche italiani, che gli storici successivi riconobbero pari a Caravaggio, tanto da ingannare<br />

l’alta risoluzione.<br />

Buona lettura,<br />

Francesca Salvemini

IN QUESTO NUMERO<br />

DOCUMENTAZIONE<br />

6 Il Tesoro di Sant’Eufemia<br />

rinasce in 3D - Esempio di<br />

digitalizzazione di reperti<br />

non direttamente fruibili<br />

di Francesco La Trofa, Gabriele<br />

Simonetta, Felicia Villella<br />

L'immagine di copertina di questo numero<br />

è composta da un insieme di figure estratte<br />

dell'articolo "Il Tesoro di Sant'Eufemia rinasce<br />

in 3D", che raffigurano il processo di digitalizzazione<br />

del diadema. Si tratta della vista<br />

assonometrica del risultato della mappatura<br />

unwrap, dell'incremento di dettaglio sulla geometria<br />

di base e della selezione dei dettagli<br />

aggiuntivi del diadema.<br />

16 Multimedialità alle<br />

Terme di Diocleziano<br />

2010-2020: 10 anni di<br />

esperienze al Museo<br />

Nazionale Romano<br />

di Carlotta Caruso<br />

Segui l'account di <strong>Archeomatica</strong><br />

su Twitter, Facebook e Instagram<br />

ArcheomaticA<br />

Tecnologie per i Beni Culturali<br />

Anno XIII, N° 1 - MARZO <strong>2021</strong><br />

<strong>Archeomatica</strong>, trimestrale pubblicata dal 2009, è la prima rivista<br />

italiana interamente dedicata alla divulgazione, promozione<br />

e interscambio di conoscenze sulle tecnologie per la tutela,<br />

la conservazione, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio<br />

culturale italiano ed internazionale. Pubblica argomenti su<br />

tecnologie per il rilievo e la documentazione, per l'analisi e la<br />

diagnosi, per l'intervento di restauro o per la manutenzione e,<br />

in ultimo, per la fruizione legata all'indotto dei musei e dei<br />

parchi archeologici, senza tralasciare le modalità di fruizione<br />

avanzata del web con il suo social networking e le periferiche<br />

"smart". Collabora con tutti i riferimenti del settore sia italiani<br />

che stranieri, tra i quali professionisti, istituzioni, accademia,<br />

enti di ricerca e pubbliche amministrazioni.<br />

Direttore<br />

Renzo Carlucci<br />

dir@archeomatica.it<br />

Direttore Responsabile<br />

Michele Fasolo<br />

michele.fasolo@archeomatica.it<br />

Comitato scientifico<br />

Annalisa Cipriani, Maurizio Forte,<br />

Bernard Frischer, Giovanni Ettore Gigante,<br />

Mario Micheli, Stefano Monti,<br />

Francesco Prosperetti, Marco Ramazzotti,<br />

Antonino Saggio, Francesca Salvemini,<br />

Rodolfo Maria Strollo<br />

Redazione<br />

Maria Chiara Spezia<br />

redazione@archeomatica.it<br />

Licia Romano<br />

licia.romano@archeomatica.it<br />

Valerio Carlucci<br />

valerio.carlucci@archeomatica.it<br />

Luca Papi<br />

luca.papi@archeomatica.it

22 Un sistema Web-GIS dei<br />

Beni di Interesse Culturale e<br />

Paesaggistico nelle Marche<br />

di Annalisa Conforti, Giovanni<br />

Issini, Camilla Tassi, Sara Trotta,<br />

Luigi Federico D’Amico, Eva Savina<br />

Malinverni<br />

RUBRICHE<br />

32 AZIENDE E<br />

PRODOTTI<br />

Soluzioni allo Stato<br />

dell'Arte<br />

35 RECENSIONE<br />

36 AGORÀ<br />

Notizie dal mondo delle<br />

Tecnologie dei Beni<br />

Culturali<br />

28 L'Archeologia<br />

Forense e<br />

la Ricerca<br />

di Persone<br />

Scomparse<br />

di P. M. Barone<br />

42 EVENTI<br />

INSERZIONISTI<br />

BMTA 43<br />

Codevintec 39<br />

ESRI 44<br />

Geomax 26<br />

Gter 35<br />

HUBSTRACT 27<br />

NAIS 21<br />

Planetek 2<br />

Teorema 42<br />

una pubblicazione<br />

Science & Technology Communication<br />

Science & Technology Communication<br />

Diffusione e Amministrazione<br />

Tatiana Iasillo<br />

diffusione@archeomatica.it<br />

MediaGEO soc. coop.<br />

Via Palestro, 95<br />

00185 Roma<br />

tel. 06.64.87.12.09<br />

fax. 06.62.20.95.10<br />

www.archeomatica.it<br />

Progetto grafico e impaginazione<br />

Daniele Carlucci<br />

daniele@archeomatica.it<br />

Editore<br />

MediaGEO soc. coop.<br />

<strong>Archeomatica</strong> è una testata registrata al<br />

Tribunale di Roma con il numero 395/2009<br />

del 19 novembre 2009<br />

ISSN 2037-2485<br />

Stampa<br />

System Graphic Srl<br />

Via di Torre Santa Anastasia 61 00134 Roma<br />

Condizioni di abbonamento<br />

La quota annuale di abbonamento alla rivista è di<br />

€ 45,00. Il prezzo di ciascun fascicolo compreso<br />

nell’abbonamento è di € 12,00.<br />

Il prezzo di ciascun fascicolo arretrato è di<br />

€ 15,00. I prezzi indicati si intendono Iva inclusa.Per<br />

abbonarsi: www.archeomatica.it<br />

Gli articoli firmati impegnano solo la responsabilità<br />

dell’autore. È vietata la riproduzione anche parziale<br />

del contenuto di questo numero della Rivista<br />

in qualsiasi forma e con qualsiasi procedimento<br />

elettronico o meccanico, ivi inclusi i sistemi di<br />

archiviazione e prelievo dati, senza il consenso scritto<br />

dell’editore.<br />

Data chiusura in redazione: 20 aprile <strong>2021</strong>

DOCUMENTAZIONE<br />

Il Tesoro di Sant’Eufemia rinasce in 3D<br />

Esempio di digitalizzazione di reperti non direttamente fruibili<br />

di Francesco La Trofa, Gabriele Simonetta, Felicia Villella<br />

Fig. 1 – Il tesoro di Sant’Eufemia, immagine d’archivio.<br />

Gli strumenti digitali consentono di ripensare<br />

radicalmente i modelli di fruizione museali, grazie alla<br />

possibilità di arricchire le collezioni degli istituti della<br />

cultura e generare nuove esperienze per il pubblico.<br />

Facendo riferimento al caso studio del Tesoro di<br />

Sant’Eufemia, un gruppo di gioielli in oro di epoca<br />

ellenistica rinvenuti fortuitamente in Calabria verso la<br />

fine dell’Ottocento, oggi conservato presso il British<br />

Museum di Londra, si è sperimentato un processo di<br />

ricostruzione tridimensionale del reperto principale, il<br />

diadema, attraverso l’elaborazione delle sole immagini<br />

disponibili in archivio.<br />

I<br />

risultati ottenuti dalla ricerca<br />

proposta mirano ad ampliare<br />

l’offerta culturale dei tradizionali<br />

istituti della cultura.<br />

Nell’ottica di un continuo aggiornamento<br />

dei contenuti e in<br />

relazione anche alle recenti restrizioni<br />

imposte dall’emergenza<br />

sanitaria, è apparso indispensabile<br />

dotare i piccoli e grandi<br />

musei italiani di ogni strumento<br />

che possa favorire la fruizione<br />

dei beni al di là della chiusura<br />

fisica dei suddetti luoghi, oltre<br />

che considerare quei casi in cui<br />

i reperti non possano essere direttamente<br />

fruibili a causa di innumerevoli<br />

variabili.<br />

Il lavoro nasce da una esigenza<br />

iniziale che ben si sposa con la<br />

recente situazione imposta al sistema<br />

museale nazionale: il caso<br />

studio del Tesoro di Sant’Eufemia.<br />

Scoperto alla fine del XIX secolo<br />

in circostanze non del tutto<br />

chiare, rappresenta un unicum<br />

sia per la tipologia dei reperti<br />

inclusi nella collezione sia per la<br />

vicenda legata alla vendita del<br />

Tesoro per il British Museum di<br />

Londra che ha privato, in tempi<br />

non sospetti, di un gruppo di reperti<br />

unici nel loro genere il Museo<br />

archeologico Lametino, sito<br />

a Lamezia Terme in provincia di<br />

Catanzaro.<br />

Il gruppo di gioielli in oro del<br />

periodo magnogreco rappresenta<br />

un ritrovamento eccezionale,<br />

testimone delle maestranze orafe<br />

del tempo e della ricchezza<br />

del popolo che ha abitato questi<br />

luoghi: la possibilità di visionare<br />

in situ una simile testimonianza<br />

andrebbe non solo a beneficio<br />

del sistema museale ma di tutto<br />

il turismo culturale e accademico<br />

che si genererebbe di riflesso.<br />

6 ArcheomaticA N°1 marzo <strong>2021</strong>

Tecnologie per i Beni Culturali 7<br />

Secondo le premesse è apparso, quindi, chiaro come puntare<br />

l’attenzione a reperti del genere prospetterebbe un ottimo<br />

risultato sia dal punto di vista scientifico, permettendo<br />

di riprodurre la collezione potendone studiare le fattezze<br />

e la lavorazione, sia da un punto di vista della fruizione,<br />

allargando la possibilità al museo stesso di dedicare parte<br />

di una delle sale alla sezione didattico-tattile, allineandosi<br />

con il processo di inclusione totale a cui il sistema museale<br />

nazionale sta via via implementandosi, oltre che di un reparto<br />

dedito alla realtà aumentata.<br />

Per queste ragioni, lo studio ha usato una serie di immagini<br />

di archivio gratuitamente accessibili sul sito ufficiale del<br />

British Museum per produrre una ricostruzione del diadema<br />

del Tesoro, il pezzo maggiormente evocativo dell’intera collezione;<br />

riservandosi in futuro l’ampliamento della ricostruzione<br />

all’intera collezione di ori.<br />

LA COLLEZIONE: ANAMNESI<br />

Il Tesoro di Sant’Eufemia è costituito da un gruppo di gioielli<br />

in oro: un diadema, una lunga collana con protomi leonine e<br />

un pendente in oro a castone ovale, un terminale di collana,<br />

sei catenelle con tre pendenti probabilmente montate in<br />

origine con il pendente ovale, un frammento di catenina,<br />

un pendente a protome femminile bifronte, tre terminali<br />

di orecchini con protomi femminili, un anello scarabeo, un<br />

anello ovale con busto di Atena, sei lamine probabilmente<br />

con funzione di cintura, sei pendenti per collana insettiformi,<br />

due dischi e una moneta in bronzo con Persefone che, a<br />

causa della sua datazione, potrebbe non essere direttamente<br />

collegata al Tesoro.<br />

Le circostanze sul ritrovamento risentono fortemente sia<br />

delle modalità attraverso cui le testimonianze ci arrivano<br />

sia perché in più punti le dicerie si fondono con i fatti real-<br />

Fig. 2 – Il tesoro di Sant’Eufemia: il diadema.<br />

mente accaduti: i documenti tramandano che un gruppo di<br />

gioielli sarebbe stato rinvenuto nei primi giorni di aprile del<br />

1865 in seguito ad una pioggia di notevole entità in un uliveto<br />

nei pressi del quartiere odierno di Sant’Eufemia Vetere,<br />

ai piedi di un fondo detto Elemosina, raccolti da Giovanni<br />

Giudice mentre era alla ricerca di legna. Lo stesso si sarebbe<br />

fatto abbindolare da una coppia di compaesani convincendolo<br />

a portarli sul luogo del ritrovamento, perpetuando<br />

la ricerca tanto da rinvenire anche ceramiche e resti di ossa<br />

umane, il cui valore non è stato assolutamente compreso.<br />

Questi ultimi vennero consegnati al custode del fondo di<br />

proprietà di Pasquale Francica, il quale continuò la ricerca,<br />

portando alla luce ulteriori monili in oro che spezzettò per<br />

rivendere ad un orefice locale.<br />

Fig. 3 - Photo gallery d'archivio: immagini selezionate per la ricostruzione 3D.

Solo alcuni mesi dopo il proprietario del fondo venne a conoscenza<br />

dei fatti e cercò di recuperare il tesoro o quello<br />

che ne rimaneva: parte in realtà era già stato fuso.<br />

Vent’anni più tardi un erede della famiglia Francica, Antonio,<br />

fece pubblicare un catalogo per la vendita del tesoro<br />

sorbendo il successo desiderato, tanto che un antiquario<br />

romano, Vincenzo Vitalini, lo acquistò per rivenderlo poi al<br />

British Museum nel 1896; anche se solo nel 1985 l’anello<br />

scarabeo entrò nell’entourage londinese dopo aver soggiornato<br />

in tre collezioni private.<br />

I documenti che giungono fino ai giorni nostri sono stati sottoscritti<br />

dal sindaco di Gizzeria, di Sambiase e di Nicastro,<br />

oltre che da Antonio Francica; si tratta di versioni che presentano<br />

sfumature differenti e che consentono di quantificare<br />

da un punto di vista materiale a quanto ammontasse<br />

l’intero tesoro ritrovato, oltre che alludere alla possibilità<br />

che il sito indagato coincidesse con il sepolcro del tiranno<br />

Agatocle, ivi sepolto con la sua armatura, come testimoniato<br />

da una moneta bronzea che riportava l’incisione Agatocle<br />

Basileo, oggi non pervenuta.<br />

GLI STUDI ARCHEOLOGICI E LO STATO DELL’ARTE<br />

Lo studio ha volto la sua attenzione sul pezzo più rappresentativo<br />

della collezione: il diadema aureo. Si tratta di una<br />

lunga fascia in lamina d’oro saldata ad un frontone triangolare;<br />

la fascia presenta una scanalatura tripartita, ciascuna<br />

delle scanalature presenta una ulteriore tripartizione e tre<br />

gruppi di cerchi punzonati; le estremità, infine, presentano<br />

due ganci a spirale. Sia il frontone che la lamina sono riccamente<br />

decorati da volute floreali simmetriche composte<br />

sia da spirali perlinate che steli lisci: è possibile individuare<br />

anche la tipologia floreale proposta, piccole rose e fiori a<br />

calice. La parte apicale del frontone presenta una figura<br />

antropomorfa, forse il titano Elio, oppure una figura apotropaica,<br />

una testa di Gorgone.<br />

La presenza di diversi decori che riconducono alla spirale<br />

ha permesso di identificare questa decorazione come tratto<br />

distintivo di più pezzi della collezione, portando gli studiosi<br />

del settore a ipotizzare un unico maestro orafo che avrebbe<br />

realizzato tutti i monili, denominato nei cataloghi Maestro<br />

di Sant’Eufemia, il quale li avrebbe realizzati tra il 330 e il<br />

300 a. C.; ipotesi sostenuta anche dal ritrovamento nelle<br />

vicinanze dell’hydria in località Cerzeto, una ceramica riccamente<br />

decorata che riporta tra le sue figure decorazioni<br />

riconducibili agli ori, oggi conservata tra le sale del Museo<br />

archeologico Lametino.<br />

È curioso notare, inoltre, che il diadema presenta una riparazione<br />

antica, quindi si tratta di un gioiello usato realmente<br />

in vita dal suo possessore.<br />

Gli studi degli ori della Magna Grecia aprono un settore particolarmente<br />

battuto e rimandano senza ombra di dubbio<br />

agli Ori di Taranto esposti nel Museo archeologico della città.<br />

Il design dei gioielli, così come lo definiremmo oggi, è ampiamente<br />

omogeneo tra i ritrovamenti delle colonie della<br />

Magna Grecia, questo lascia intendere la presenza di pochi<br />

centri di produzione orafa, uno tra questi potrebbe proprio<br />

essere quello del Maestro di Sant’Eufemia attivo sul finire<br />

del IV secolo a. C. e che si va ad affiancare ai grandi centri<br />

produttivi come quello di Ginosa, di Crispiano e di Canosa.<br />

Un’altra teoria vuole che l’intera collezione, riconducibile<br />

sì ad un unico artigiano, provenga, invece, proprio dai<br />

maggiori centri di produzione pugliese.<br />

LA FRUIZIONE DEI REPERTI MUSEALI TRA ESPERIENZA<br />

FISICA, VIRTUALE ED IBRIDA<br />

La digitalizzazione delle collezioni museali apre allo sviluppo<br />

di nuove esperienze multisensoriali per allestimenti multimediali<br />

ed interattivi in presenza in grado di coinvolgere il<br />

pubblico: dalle gallerie interattive delle opere digitali fino alle<br />

applicazioni in realtà aumentata per aggiungere informazioni<br />

contestuali all’allestimento fisico.<br />

Allo stesso modo, i tour virtuali consentono di raggiungere<br />

online un pubblico altrimenti impossibile da coinvolgere, sia<br />

come alternativa ad una visita tradizionale il cui accesso è interdetto,<br />

sia quale efficace strumento di marketing, in grado<br />

di aumentare la popolarità dell’istituzione e dell’offerta museale.<br />

Il lockdown ha segnato un crollo drammatico degli ingressi,<br />

quantificabili oltre il 70% per la maggior parte dei principali<br />

musei, a partire dal Louvre, che secondo alcune stime avrebbe<br />

perso circa 90 milioni di euro soltanto nel corso del 2020,<br />

Fig. 4 - Creazione della geometria di base. Vista planimetrica e laterale del cilindro di proiezione.<br />

8 ArcheomaticA N°1 marzo <strong>2021</strong>

Tecnologie per i Beni Culturali 9<br />

Fig. 5 - Vista assonometrica. Risultato della proiezione della foto sulla geometria di base.<br />

bilanciati soltanto in parte da 46 milioni di ristori previsti dal<br />

governo francese.<br />

Tuttavia, i lockdown hanno indubbiamente accelerato il percorso<br />

di digitalizzazione in ambito museale, sino a quel momento<br />

esplorato soltanto in via marginale. Particolarmente significativi<br />

i risultati fatti registrare dal Museo Egizio di Torino.<br />

Pur a fronte di un calo di visitatori del 72%, dovuto al periodo<br />

limitato di apertura (solo 185 giorni su 365) e del limitato afflusso<br />

turistico verso il capoluogo piemontese: il museo torinese<br />

ha registrato oltre un milione di visite virtuali attraverso la<br />

produzione di nuove esperienze. In particolare, le “Passeggiate<br />

con il direttore”, hanno consentito agli spettatori virtuali<br />

di visitare le sale del Museo Egizio con la guida autorevole di<br />

Christian Greco. La particolarità del format, costituito da due<br />

ore di visita e trenta minuti di interazione diretta tra il pubblico<br />

e l’egittologo ha riscosso un grande successo anche dal<br />

punto di vista commerciale. Tra le numerose iniziative digitali,<br />

il Museo Egizio ha prodotto una visita virtuale della mostra<br />

“Archeologia Invisibile”, che vede il contributo di numerose<br />

tecnologie 3D, che vanno dalla scansione del reperto alle TAC<br />

per analizzare in maniera non distruttiva il materiale archeologico.<br />

L’allestimento prevede sia ricostruzioni virtuali in 3D che<br />

la riproduzione in scala 1:1 dei gioielli e dei monili perfettamente<br />

conservati all’interno di una coppia di sarcofagi.<br />

Gli strumenti digitali, quindi, consentono di creare nuovi format<br />

per valorizzare gli asset museali in moltissimi modi. La<br />

digitalizzazione delle collezioni costituisce inoltre una notevole<br />

opportunità per rendere finalmente accessibili al pubblico<br />

l’intero patrimonio artistico e culturale che giace nei depositi,<br />

non trovando spazio nelle sale espositive.<br />

Fig. 6 - Vista assonometrica. Selezione dell’area di interesse geometrico e creazione dei vincoli geometrici.

Se gli effetti e le limitazioni della pandemia Covid-19 hanno<br />

proposto il modello di fruizione virtuale quale unico realmente<br />

disponibile durante le fasi più dure dei lockdown,<br />

l’attesissimo new normal dovrebbe fare tesoro delle esperienze<br />

digitali per riprogrammare i modelli di business nella<br />

direzione di sfruttare le tecnologie digitali per valorizzare<br />

nel modo migliore tutte le collezioni e le risorse di cui i musei<br />

dispongono, sia in presenza, con allestimenti innovativi,<br />

che online, grazie alle potenzialità dei tour virtuali e alla<br />

generazione di nuovi contenuti multimediali, capaci di raccontare<br />

storie di straordinario valore ed interesse.<br />

LA DIGITALIZZAZIONE DELLE FONTI INDIRETTE<br />

La disponibilità fisica del reperto consente vari approcci<br />

strumentali per creare il suo equivalente digitale, che nel<br />

caso della scansione 3D consente di ricostruire un modello<br />

3D metrologicamente fedele all’originale. Una collezione<br />

virtuale o una collezione ibrida, costituita in parte da reperti<br />

fisici e in parte digitali costituisce una base di offerta potenzialmente<br />

molto efficace per sviluppare nuove esperienze<br />

museali. In questo contesto rientrano anche quelle opere<br />

che non sono fisicamente disponibili per un’operazione di<br />

rilievo diretto. Si pensi a reperti conservati altrove o andati<br />

irrimediabilmente perduti.<br />

Dal punto di vista tecnologico, l’obiettivo della presente<br />

ricerca è incentrato nella sperimentazione di un metodo<br />

capace di ricreare un modello 3D il più fedele possibile<br />

ad un elemento non disponibile, attraverso l’impiego delle<br />

sole fonti indirette: le immagini del diadema del Tesoro di<br />

Sant’Eufemia.<br />

Lo spunto per questo approccio è derivato dal progetto<br />

Rekrei, dove il crowdsourcing delle immagini disponibili in<br />

rete ha consentito ad un team di ricostruire, grazie alla fotogrammetria<br />

3D, una serie di modelli digitali dei reperti<br />

compromessi dalla furia iconoclasta dell’ISIS durante la sua<br />

occupazione in Siria e nei luoghi settentrionali dell’Iraq.<br />

In particolare, la sperimentazione sul diadema ha consentito<br />

di provare delle alternative di metodo per riprodurre digitalmente<br />

un modello che, pur limitato nelle sue dimensioni, risulta<br />

particolarmente complesso per via della sua morfologia<br />

e della varietà materica da cui è composto.<br />

In questo caso, le immagini disponibili non erano certamente<br />

sufficienti per completare con successo un processo ricostruttivo<br />

basato sulla fotogrammetria 3D, per cui si è preferito<br />

procedere nella costruzione delle reference su cui impostare<br />

una modellazione from scratch, basata sul ricalco delle<br />

varie proiezioni ortogonali ricavate a partire dalle immagini.<br />

Se affrontato da un modellatore 3D dotato di competenze<br />

ed esperienza, oltre al supporto di uno studioso in grado di<br />

identificare con certezza, o con la maggior precisione possibile<br />

le caratteristiche delle varie parti del reperto originale,<br />

questo metodo può costituire un’ottima opportunità<br />

per creare delle collezioni digitali utili a tutte le circostanze<br />

in cui non è fondamentale una precisione metrologica ma è<br />

sufficiente un’elevata identità visiva.<br />

Il modello 3D full color texturizzato può essere utilizzato per<br />

la generazione di immagini, video, contenuti multimediali<br />

interattivi ed esperienze immersive (AR, VR). Allo stesso<br />

modo è possibile realizzare copie fisiche ad alta risoluzione<br />

grazie alla combinazione di varie tecnologie di stampa 3D<br />

con sistemi di produzione tradizionale, in grado di riprodurre<br />

le forme e i materiali previsti, reinterpretando con l’artigianato<br />

digitale lo stesso approccio che avrebbe avuto l’artigiano<br />

orafo del tempo per ottenere, anche in questo caso, un’identità<br />

visiva soddisfacente rispetto al reperto originale.<br />

Una ulteriore opportunità che la ricostruzione digitale basata<br />

sulle fonti indirette può consentire è la creazione dei<br />

modelli tattili. In questo caso l’identità visiva non costituisce,<br />

per ovvie ragioni, il requisito principale, mentre risulta<br />

auspicabile reinterpretare il modello originale per garantire<br />

al pubblico ipovedente un modello digitale dove sia semplice<br />

riconoscere in modo corretto le differenze tra le varie parti<br />

dell’oggetto, oltre alla percezione del suo insieme.<br />

Fig. 7 - Vista frontale dell’editor di mappatura Unwrap. La foto viene deformata fino a farla coincidere con la geometria.<br />

10 ArcheomaticA N°1 marzo <strong>2021</strong>

Tecnologie per i Beni Culturali 11<br />

Fig. 8 - Vista assonometrica del risultato della mappatura Unwrap.<br />

Fig. 9 - Vista assonometria dell’incremento di dettaglio sulla geometria di base.<br />

Fig. 10 - Selezione dei dettagli aggiuntivi.

Fig. 11 – (a) Foto originale da archivio, (b) Foto convertita in bianco e nero, (c) Incremento del contrasto per la definizione dei dettagli.<br />

RICREARE UNA COLLEZIONE DIGITALE IN 3D:<br />

IL DIADEMA DEL TESORO DI SANT’EUFEMIA<br />

La ricostruzione di un qualsiasi bene parte sempre da una<br />

solida base di reference, necessarie per definire tutte le<br />

caratteristiche geometriche e/o materiche dell’oggetto. Da<br />

questa fase dipende la fedeltà di ricostruzione e il grado di<br />

approssimazione con il quale l’oggetto viene restituito nella<br />

sua versione virtuale.<br />

La ricostruzione from scratch è una ricostruzione geometrica<br />

manuale basata sul posizionamento ad hoc di reference<br />

fotografiche sul piano di lavoro digitale. Questo metodo si<br />

basa sul principio delle proiezioni ortogonali, per cui avendo<br />

almeno due foto dell’ oggetto, una frontale e una laterale, è<br />

possibile definirne l’ingombro generale e le sue proporzioni<br />

di massima.<br />

Nel caso del diadema, non è stato possibile ottenere questo<br />

tipo di informazioni, per cui è stato necessario definire un<br />

metodo alternativo per la ricostruzione. Oltre all’impiego<br />

delle fonti fotografiche d’archivio, le altre informazioni utilizzate<br />

per la ricostruzione sono le misurazioni effettuate da<br />

studi precedenti: l*p*h e geometria sottesa di base. Per la ricostruzione<br />

è stato utilizzato il software Autodesk 3DS MAX,<br />

dotato di strumenti che consentono di ricostruire oggetti tridimensionali<br />

partendo, appunto, da photo reference.<br />

Definiti gli ingombri, lo step successivo è stato quello di proiettare<br />

la foto reference sulla geometria appena creata, tramite<br />

mappatura Unwrap.<br />

Questa operazione, che consente di deformare la foto sulla<br />

geometria stessa, ci permette di dettagliare e “bloccare”<br />

per step successivi alcuni punti cardine del diadema.<br />

Una volta originata la geometria di base è possibile concentrarsi<br />

sulla ricostruzione dei dettagli del reperto. Analizzando<br />

e studiando approfonditamente il diadema sono stati<br />

riscontrati due livelli di dettaglio: uno di tipo geometrico e<br />

uno di tipo ornamentale.<br />

Per la ricostruzione dei dettagli geometrici si è proceduto,<br />

in primis, alla ricostruzione tramite gli strumenti “taglio ed<br />

estrusione” della geometria.<br />

12 ArcheomaticA N°1 marzo <strong>2021</strong>

Tecnologie per i Beni Culturali 13<br />

Fig. 12 – (a) Mesh di base definitiva. Esempio di proiezione della mappa di displace con intensità pari a zero; (b) Mesh di base definitiva. Esempio di proiezione della<br />

mappa di displace con intensità pari 0,001 cm; (c) Mesh di base definitiva. Esempio di proiezione della mappa di displace con intensità pari 0,1 cm. Effetto sovradimensionato<br />

per dimostrazione; (d) Mesh di base definitiva. Esempio di proiezione della mappa di displace con intensità pari 0,04. Valore corretto di applicazione.<br />

Data la grande ricchezza dei dettagli, in relazione alla documentazione<br />

disponibile, è sin da subito emersa la complessità<br />

nel riuscire a definire tutti i decori tramite un processo<br />

di ricostruzione geometrica. Per questo motivo si è scelto<br />

di provare un primo passaggio, con l’estrusione dei dettagli<br />

tramite mappa, con una tecnica nota col nome di displace.<br />

Il metodo consiste nel generare un’estrusione della geometria<br />

attraverso un gradiente bianco e nero di una generica<br />

mappa: il nero per il software rappresenta informazione 0,<br />

mentre il bianco informazione 1. Partendo da questo principio<br />

il lavoro è stato quello di convertire la foto di riferimento<br />

in B/N e successivamente, tramite strumenti di editing<br />

foto, è stato possibile contrastare l’immagine fino ad ottenere<br />

una buona visibilità dei dettagli.<br />

In seguito all’ottenimento della mappa di riferimento, è<br />

stata aumentata la definizione della geometria e, in displace,<br />

definito il grado di intensità dei dettagli presenti sul<br />

diadema.<br />

Gli ultimi elementi mancanti per completare il modello<br />

sono i decori floreali presenti sui lati e l’effige antropomorfa<br />

posizionata sull’asse di simmetria. Per la ricostruzione di<br />

questi elementi è stata sufficiente una semplice ricostruzione<br />

geometrica da reference fotografica.<br />

Il risultato ottenuto consente di avere un modello digitale<br />

del reperto utile per un approfondimento degli studi. Dal<br />

punto di vista della modellazione 3D, il soddisfacente esito<br />

della ricostruzione geometrica consente di procedere e<br />

definire ulteriormente il livello di dettaglio dell’apparato<br />

decorativo, con una serie di ipotesi alternative, utili a valutare,<br />

caso per caso, quale sia la soluzione più idonea per le<br />

varie situazioni che si prospettano.<br />

CONCLUSIONI<br />

Scopo dello studio è quello di dimostrare come sia possibile<br />

arricchire le collezioni museali degli istituti della cultura<br />

usufruendo delle più recenti tecniche di ricostruzione 3D.<br />

Il caso studio in esame si riferisce al Tesoro di Sant’Eufemia,<br />

un gruppo di gioielli in oro di epoca magnogreca rinvenuti in<br />

Calabria, conservati nel British Museum di Londra. Il lavoro,<br />

nello specifico, si è incentrato sulla ricostruzione tridimensionale<br />

del diadema della collezione attraverso l’elaborazione<br />

delle sue immagini di archivio.<br />

Per la ricostruzione tridimensionale è stato utilizzato il software<br />

Autodesk 3DS MAX. Tale software è dotato di strumenti<br />

che consentono di ricostruire oggetti tridimensionali<br />

da photo reference. La procedura, nel caso di ricostruzione<br />

da foto di archivio, è totalmente manuale. Non si tratta,<br />

infatti, di ricostruzione da rilevazione diretta (che consente<br />

di ricorrere a tecniche tramite fotogrammetria o rilevazione<br />

grafica 3D), ma di ricostruzione manuale tramite deformazione<br />

delle immagini e conseguente ricostruzione della<br />

mesh.<br />

Definita la geometria di base, si è proceduto successivamente<br />

alla proiezione dei dettagli sulla mesh per la ricostruzione<br />

degli stessi tramite deformazione della geometria da<br />

foto.<br />

Il risultato ottenuto ha carattere del tutto preliminare e<br />

dimostrativo: le immagini prodotte sono il principio di una<br />

serie di declinazioni che permetterebbero di ampliare le<br />

applicazioni di fruizione di un bene: dalla possibilità di realizzare<br />

materialmente il diadema attraverso l’ausilio della<br />

stampa 3D e di aprirsi al mondo del tattile secondo il principio<br />

dell’inclusione totale, all’uso della realtà virtuale immersiva<br />

e della realtà aumentata per una esperienza diretta<br />

e di interazione con i contenuti, al passo con le aspettative<br />

dei visitatori attuali.<br />

Il fine ultimo è quello di permettere di inserire all’interno<br />

delle collezioni museali reperti non fruibili direttamente,<br />

sia perché esposti in luoghi differenti rispetto a quello del<br />

ritrovamento, sia perché di particolare pregio e soggetti a<br />

maggiori restrizioni.

Fig. 13 - Mesh di base definitiva. Aggiunta dei dettagli mancanti.<br />

Fig. 14. - Foto (Render 3D) della ricostruzione virtuale del Diadema in modalità Clay.<br />

Fig. 15 - Foto (Render 3D) della ricostruzione virtuale del Diadema.<br />

14 ArcheomaticA N°1 marzo <strong>2021</strong>

Tecnologie per i Beni Culturali 15<br />

Bibliografia<br />

C. Gattuso, F. Villella, La Cattedrale di Lamezia Terme (CZ) protocollo<br />

di diagnosi: il connubio tra le tecniche 2D per la mappatura del degrado<br />

e la ricostruzione 3D dei particolari architettonici del complesso,<br />

in Campanella L., Piccioli C., Atti del Convegno Diagnosis of Cultural<br />

Heritage (Napoli, NH Ambassador 13-14 Dicembre 2012), Ethos ed.,<br />

Napoli 2012.<br />

De Sensi Sestito G., Mancuso S., Il Lametino antico e Terina-Magna<br />

Grecia dall’età protostorica all’età romana, in Mazza F. (ed.), Lamezia<br />

Terme. Storia, Cultura, Economia, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli<br />

2001, pp. 25-57.<br />

Dyfri W. (a cura di), Il tesoro di Santa Eufemia. Gioielli lametini al<br />

British Museum, traduzione di Baiocchi M., Donselli ed., Roma 1998.<br />

Gaiani M., Benedetti B., Remondino F. (a cura di), Modelli digitali 3D<br />

in archeologia: il caso di Pompei, Edizioni della Normale, Pisa 2010.<br />

Gattuso C., Gattuso P., Bruno F., Villella F., Marino Picciola R., Scientific<br />

methodology for diagnosis and restoration of the church in the complex<br />

of Serra San Bruno chaterhouse, in Sciense and tecnology for Cultural<br />

Heritage 21 (1-2), Fabrizio Serra Editore, Pisa 2012.<br />

Guzzo P. G., Oreficerie della Magna Grecia, Taranto 1993, p. 312 e<br />

catalogo.<br />

Mancuso S., Il tesoro di Sant’Eufemia: nuovi dati sulla scoperta, in De<br />

Sensi Sestito G. (ed.), Fra l’Amato e il Savuto, Studi sul lametino, Tomo<br />

II, Rubbettino Editore, Soveria Mannelli 1990, pp. 209-236.<br />

Mannarella O., Simonetta G., Celentano D., Lo spazio animato.<br />

Videocomunicare l’architettura, in Macrì V., Quistelli C. L. (ed.), Tra<br />

presentazione e simulazione, Aracne ed., Reggio Calabria 2010, pp.<br />

74-82.<br />

Marshall F. H., Catalogue of Finger Rings, Greek, Etruscan, and Roman,<br />

in the Departments of Antiquities, British Museum, London 1907,<br />

catalogo.<br />

Marshall F. H., Catalogue of the Jewellery, Greek, Etruscan, and<br />

Roman, in the Departments of Antiquities, British Museum, London<br />

1911, pp. 38-39 e catalogo.<br />

Spadea R, Fonti su un insediamento nella piana di Sant’Eufemia<br />

Lamezia (Terina?), in “Klearkos”, XXI, 1979, pp. 5-53.<br />

Spadea R., L’area di Piano della Tirena e di S. Eufemia Vetere, in<br />

Maddoli G. (ed.), Temesa e il suo territorio, Atti del Convegno di<br />

Perugia e Trevi (30-31 Maggio 1981), ISAMG - Istituto per la Storia e<br />

l’Archeologia della Magna Grecia, Taranto 1982, pp. 79-89.<br />

Spadea R., Prime voci di un abitato in contrada Iardini di Renda (S.<br />

Eufemia Vetere), in De Sensi Sestito G. (ed.), La Calabria Tirrenica<br />

nell’antichità. Nuovi documenti e problematiche storiche, Atti del<br />

Convegno (Rende - Università della Calabria, 23-25 Novembre 2000),<br />

Rubbettino Editore, Soveria Mannelli 2008, pp. 413-420.<br />

Stanco F., Tanasi D., Privitera S., Reconstructing the Past. Il 3d<br />

modeling nella ricerca archeologica, in Bezzi L., Francisci D., Grossi P.,<br />

Lotto D. (ed.), Open Source, Free Software XXI, 1979, pp. 5-53.<br />

Van Den Driessche B., Le trésor de bijouterie de Santa Eufemia, in<br />

L’Antiquité Classique, 1973, pp. 552-563.<br />

Williams D., Ogden J., Greek Gold. Jewellery of the Classical World,<br />

BMP, London 1994.<br />

SITOGRAFIA<br />

https://3dstories.protocube.it/archeologia-3d-invisibile-museo-egizio/<br />

https://3dstories.protocube.it/project-mosul-3d/<br />

https://knowledge.autodesk.com/it/download<br />

https://knowledge.autodesk.com/it/support/3ds-max?sort=score https://museoegizio.it/esplora/mostre/archeologia-invisibile/<br />

https://www.artribune.com/arti-visive/<strong>2021</strong>/01/annata-orribile-musei-parigi-louvre/<br />

https://www.treddi.com/cms/making-of/making-of-a-day-at-the-sleepy-village/4832/<br />

Photo credit: le immagini del Tesoro di Sant’Eufemia appartengono al British<br />

Museum e sono liberamente consultabili al link https://www.britishmuseum.<br />

org/collection/object/G_1896-0616-1<br />

Abstract<br />

Digital tools can bring to rethink radically the models of museum use, thanks<br />

to the possibility of enriching the collections that can generate new experiences<br />

for the public. The case study of the Treasury of Sant Eufemia, a group<br />

of vintage gold hellenistic jewels, found fortuitously in Calabria towards the<br />

late nineteenth century and now preserved in the British Museum in London,<br />

has experienced a process of three-dimensional reconstruction through the<br />

processing of images usually available only in the storage area of the museum.<br />

Parole chiave<br />

Archeologia; musei; digitale; ricostruzione 3D; documentazione; tecnologie beni<br />

culturali<br />

Autore<br />

Francesco La Trofa<br />

Gabriele Simonetta<br />

Felicia Villella<br />

licia.villella@tiscali.it

DOCUMENTAZIONE<br />

Multimedialità alle Terme di Diocleziano<br />

2010-2020: 10 anni di esperienze al Museo Nazionale Romano<br />

di Carlotta Caruso<br />

Dal 2010 a oggi il Museo Nazionale<br />

Romano alle Terme di Diocleziano<br />

ha rinnovato l’allestimento<br />

dei propri spazi e dei propri<br />

musei implementando il ricorso<br />

a nuove e diverse tecnologie. Si<br />

passano in rassegna i principi,<br />

le metodologie messe in atto e<br />

le scelte operate, mettendo in<br />

evidenza i benefici offerti dai<br />

diversi apparati impiegati.<br />

Fig. 1 - 2010: nuovo allestimento per il Museo (al centro l’allestimento della mappa da via Anicia).<br />

Le Terme di Diocleziano sono la sede storica del Museo<br />

Nazionale Romano fin dal momento della sua istituzione<br />

nel 1889. Il complesso monumentale comprende<br />

non solo le strutture dell’antico stabilimento termale, il più<br />

esteso dell’antichità, ma anche parte degli ambienti della<br />

Certosa annessa a Santa Maria degli Angeli che, per volere<br />

di Papa Pio IV, fu costruita riutilizzando e trasformando le<br />

strutture antiche. Oggi la visita comprende, quindi, non solo<br />

parte degli spazi delle Terme e della Certosa ma anche due<br />

musei: il Museo di Protostoria dei Popoli Latini e il Museo<br />

della Comunicazione Scritta dei Romani.<br />

Negli scorsi anni, a partire dal 2010, è stato dato il via a<br />

una serie di interventi che hanno permesso, da una parte il<br />

restauro e la riapertura di alcuni degli ambienti monumentali,<br />

dall’altra il rinnovamento dell’allestimento del Museo<br />

della Comunicazione Scritta dei Romani. In entrambi i casi,<br />

nell’elaborazione dei diversi progetti allestitivi, è stato dato<br />

notevole incremento al ricorso di strumenti di tipo tecnologico,<br />

impiegati per facilitare l’aspetto della comunicazione.<br />

La tecnologia non ha sostituito i mezzi tradizionali (didascalie<br />

e pannelli di sala) ma a questi si è aggiunta integrandoli e<br />

divenendo, essa stessa, parte dell’allestimento. Allo stesso<br />

tempo, la condizione ideale di progettare contemporaneamente<br />

l’allestimento museografico e la comunicazione di<br />

tipo multimediale ha permesso di identificare, di volta in<br />

volta, gli apparati e le metodologie più adeguate al singolo<br />

caso, tenendo anche conto del progressivo sviluppo delle<br />

tecnologie che si è avuto nel corso di quest’ultimo decennio.<br />

In tutti gli interventi realizzati, le scelte del Museo sono<br />

state indirizzate verso apparecchiature semplici e resistenti,<br />

capaci di lavorare per un elevato numero di ore al giorno<br />

(almeno 11), 6 giorni su 7 (escluso quindi il solo giorno di<br />

chiusura); si è inoltre cercato di individuare strumenti che<br />

non richiedessero aggiornamenti di sistemi e/o frequenti<br />

interventi di manutenzione, cercando di ridurre al minimo<br />

la possibilità di trovarsi di fronte al desolante spettacolo<br />

di un elemento spento o mal funzionante. Un altro requisito<br />

considerato come indispensabile, soprattutto nei primi<br />

interventi che, come si è detto, risalgono a più di 10 anni<br />

fa, è stata la facilità di utilizzo, sia da parte del visitatore,<br />

sia da parte del personale di vigilanza; nella maggior parte<br />

dei casi, infatti, è questo personale, non specializzato,<br />

che deve confrontarsi con le domande del pubblico e con<br />

gli eventuali problemi di malfunzionamento. E’ stata data<br />

dunque la preferenza ad apparati che richiedessero un’in-<br />

16 ArcheomaticA N°1 marzo <strong>2021</strong>

Tecnologie per i Beni Culturali 17<br />

terazione minima e che presentassero un funzionamento<br />

semplice e immediato; non è da trascurare, infatti, che<br />

l’attuale familiarità verso apparati digitali, anche di media<br />

complessità, è il risultato del rapido sviluppo tecnologico di<br />

questi ultimi anni.<br />

Il rinnovamento del “Museo Epigrafico” ha privilegiato, in<br />

particolare l’aspetto della comunicazione; la ridenominazione<br />

“Museo della Comunicazione Scritta dei Romani” aveva<br />

l’obiettivo di rendere immediatamente comprensibile<br />

l’oggetto dell’esposizione, ritenendo il termine “epigrafico”<br />

non di uso comune nel linguaggio corrente. L’idea di<br />

fondo di questo processo era comunicare in modo più semplice<br />

e diretto una categoria di reperti che, proprio nella<br />

comunicazione, ha la sua ragion d’essere, ossia le iscrizioni.<br />

Questo rinnovamento ha preso le mosse proprio dalla prima<br />

sala, dove si è scelto non solo di presentare in modo più agile<br />

la varietà dei reperti ma anche di fornire, fin dall’ingresso<br />

nel Museo, una chiave di lettura con cui affrontare tutti i<br />

documenti esposti. I reperti spiegano al visitatore “chi scrive”,<br />

“cosa si scrive” e “come si scrive” mediante brevissime<br />

didascalie, scritte a grandi lettere. Per due documenti,<br />

tuttavia, le informazioni richiedevano un approfondimento:<br />

la cosiddetta mappa di via Anicia e un’iscrizione sepolcrale<br />

caratterizzata dalla minuta graffita in scrittura corsiva sul<br />

retro della lastra (fig. 1).<br />

Entrambi i documenti potevano offrire ulteriori spunti che,<br />

con metodi tradizionali, avrebbero richiesto lunghi pannelli<br />

esplicativi: si è dunque scelto di affidare questi contenuti<br />

a due brevi filmati senza audio. Il primo mostra il rapporto<br />

tra la mappa e la più nota Forma Urbis di età severiana, una<br />

ricostruzione 3D del tempio raffigurato in pianta e il relativo<br />

contesto topografico, mentre il secondo rivela l’immagine<br />

della minuta (quasi invisibile data la sottigliezza del tratto)<br />

e tutto il processo di preparazione e realizzazione di un’iscrizione<br />

attraverso le riprese video di una scalpellina che,<br />

ancora oggi, lavora secondo le tecniche antiche.<br />

Per questi video, la scelta del device è ricaduta su una<br />

semplice cornice digitale, di quelle comunemente in commercio;<br />

nello specifico, il modello scelto aveva la massima<br />

dimensione all’epoca disponibile sul mercato, 15 pollici, e<br />

una risoluzione di 1024 x 768 Pixel. I video sono caricati su<br />

una Memory Card che, una volta inserita, attiva la modalità<br />

“Auto Slideshow”, scorrendo quindi in loop, senza che sia<br />

necessario alcun intervento; anche l’accensione e lo spegnimento<br />

delle cornici si effettuano contestualmente all’illuminazione<br />

del Museo. Dal momento che le cornici dovevano<br />

accompagnare dei reperti chiusi in teca, sono state fatte<br />

delle prove preliminari per valutare eventuali problemi di<br />

surriscaldamento che, tuttavia, non si sono verificati. La<br />

semplicità del device è stata però “compensata” dall’alto<br />

livello dei filmati, per realizzare i quali sono state utilizzate<br />

raffinate tecnologie: modellazione tridimensionale con<br />

camera virtuale, grafica 2D e 3D, e vere e proprie riprese<br />

cinematografiche. I video sono molto brevi (al di sotto del<br />

minuto) per non costringere l’utente a fermarsi per un tempo<br />

troppo lungo e sono strutturati in modo da catturare l’attenzione<br />

e trattenerla per il breve tempo necessario; è noto<br />

infatti che i visitatori siano spesso infastiditi dalla “forzata”<br />

lunga permanenza di fronte a un singolo reperto, anche se<br />

il video esplicativo è finalizzato a facilitare la fruizione del<br />

reperto stessa.<br />

La felice esperienza con questo tipo di apparecchiatura ha<br />

portato a servirsi nuovamente di questi strumenti in un successivo<br />

intervento del 2013, la sala 5 del Museo, dove sono<br />

esposti reperti provenienti dall’area in antico identificata<br />

dal toponimo Curiae Veteres, a breve distanza dal luogo<br />

in cui sorgerà il Colosseo. Le complesse vicende dell’area,<br />

Fig. 2 - Sala 5 del Museo: la cornice digitale inserita nella struttura allestitiva.<br />

dove sorgeva un tempio restaurato a seguito di un incendio<br />

dall’imperatore Claudio e poi definitivamente distrutto dal<br />

grande incendio neroniano, e, a breve distanza, un piccolo<br />

monumento dedicato dai musicisti dell’esercito alla famiglia<br />

imperiale, sono narrate al pubblico da due filmati in<br />

modalità esclusivamente visiva. In questo caso, le cornici<br />

digitali sono state inserite non in teca ma all’esterno, direttamente<br />

nella struttura espositiva in lamiera che sostiene<br />

i frammenti epigrafici e architettonici rinvenuti nell’area<br />

(fig. 2).<br />

Ricostruzioni 3D e sequenze filmiche permettono non solo<br />

di riconoscere e ricollocare i frammenti in strutture non più<br />

esistenti ma anche di riconoscere un luogo noto da monumenti<br />

costruiti successivamente e, al contempo, di identificare<br />

i personaggi menzionati dalle iscrizioni.<br />

Tra il 2010 e il 2013 si conta un ulteriore intervento che si<br />

è servito di differenti tipi di tecnologie: nel 2012, infatti,<br />

è stata rinnovata la sala 7 del Museo, dedicata all’illustrazione<br />

delle carriere di senatori e cavalieri. Per facilitare la<br />

comprensione dell’argomento, che può risultare complesso<br />

Fig. 3 - Sala 7: video e story-telling.

Fig. 4 - Sala del plastic con proiezione.<br />

a visitatori privi di competenze specialistiche, si è scelto<br />

questa volta di ricorrere al mezzo dello story-telling. Sono<br />

stati individuati quattro documenti particolarmente rappresentativi<br />

e su questi sono stati costruiti dei veri e propri brevi<br />

film, della durata media di 5 minuti: sono dunque gli stessi<br />

protagonisti delle iscrizioni a raccontare le loro carriere e<br />

a farne capire le diverse tappe. Le ricostruzioni, realizzate<br />

attraverso riprese cinematografiche, con attori reali e voci<br />

recitanti sono state affidate, questa volta a computer touch<br />

screen che permettono al visitatore la scelta della lingua<br />

dell’audio, italiano o inglese. E’ interessante notare come<br />

nel 2012 la tecnologia touchscreen fosse ancora talmente<br />

poco diffusa che molti visitatori non riuscivano ad avviare<br />

i video; l’attivazione, infatti, era conseguente alla scelta<br />

della lingua, segnalata da una semplice bandierina. E’ stato<br />

dunque necessario aggiungere un ulteriore simbolo e la<br />

scritta “avvio” e “start” al di sotto delle bandierine stesse.<br />

Una tecnologia che si è rivelata di grande interesse è quella<br />

impiegata per l’audio: si è infatti fatto ricorso alle cosiddette<br />

“docce sonore”, degli speaker direzionali montati sul<br />

soffitto che, proprio come le docce con l’acqua, proiettano<br />

il suono dall’alto. Ciò che caratterizza questi apparati è la<br />

capacità di diffondere il suono in un raggio estremamente<br />

circoscritto, non oltre un paio di metri. In questo modo è<br />

possibile permettere a più visitatori contemporaneamente<br />

di fruire dei filmati senza disturbi o interferenze (fig. 3).<br />

Nel 2014, grazie alla celebrazione del bimillenario Augusteo,<br />

il complesso monumentale delle Terme di Diocleziano<br />

ha arricchito la sua offerta culturale restituendo alla pubblica<br />

fruizione oltre 3200 metri quadrati di spazi espositivi.<br />

Anche in questo caso sono stati numerosi gli apporti in chiave<br />

tecnologica.<br />

All’interno del Museo, è stata rinnovata la sala dedicata alla<br />

magia e alla fonte sacra di Anna Perenna, un sito in cui si<br />

svolgevano riti di magia nera: anche in questo caso gli apparati<br />

di comunicazione tradizionali sono stati affiancati da<br />

due diversi filmati, uno con audio e uno solo visivo. Il primo<br />

propone un’accurata ricostruzione 3D della fonte sacra e<br />

un’animazione cinematografica, con audio, delle testimonianze<br />

letterarie relative alle celebrazioni in onore di Anna<br />

Perenna; il secondo video mostra invece la fabbricazione<br />

delle cosiddette “bamboline magiche” (figurine in materia-<br />

Fig. 5 - Le Terme con gli occhi di Diocleziano.<br />

18 ArcheomaticA N°1 marzo <strong>2021</strong>

Tecnologie per i Beni Culturali 19<br />

le organico la cui funzione è stata più volte accostata alle<br />

bamboline voodoo) e dei loro contenitori magici. I due video<br />

sono trasmessi da due pc all in one che permettono la trasmissione<br />

dei video in loop.<br />

Il nuovo percorso espositivo del monumento, invece, si apre<br />

con una significativa proiezione che si affianca a un plastico<br />

ricostruttivo delle Terme di Diocleziano realizzato in gesso<br />

agli inizi del Novecento. Attraverso due videoproiettori e un<br />

computer con software e hardware Watchout, per gestione<br />

a sincrono di immagini video, le singole zone del plastico<br />

vengono evidenziate da un fascio di luce proiettato dall’alto<br />

mentre, sulla parete antistante, scorre una ricostruzione 3D<br />

dei corrispondenti spazi del monumento, con particolare attenzione<br />

agli apparati decorativi della piscina monumentale,<br />

e la collocazione rispetto alla città moderna; il complesso<br />

delle Terme è infatti talmente esteso da comprendere<br />

anche zone al di fuori degli spazi del Museo (basti pensare<br />

alla grande esedra di Piazza della Repubblica o alla Basilica<br />

di Santa Maria degli Angeli) (fig. 4).<br />

Nel piccolo chiostro della Certosa, costruito occupando un<br />

terzo dell’invaso della monumentale piscina, un sistema<br />

a quattro led wall outdoor permette ai visitatori di comprendere<br />

il rapporto tra le strutture romane e quelle rinascimentali,<br />

mostrando una ricostruzione 3D delle diverse<br />

fasi di vita del monumento. Il chiostro piccolo, che ospita<br />

alcuni tra i più importanti documenti della religione romana,<br />

contiene altre cinque installazioni a corredo di questi<br />

documenti; tre filmati, di cui uno solo con audio, e due installazioni<br />

solo audio. I filmati presentano rispettivamente<br />

la situazione del santuario degli Arvali alla Magliana, da cui<br />

provengono le iscrizioni esposte in tre bracci del chiostro,<br />

il complesso rito praticato da questo collegio sacerdotale<br />

e un breve film in cui l’imperatore Augusto “in persona”<br />

racconta la sua politica religiosa di recupero degli antichi<br />

culti, come quello, appunto, degli arvali. Gli apparecchi utilizzati<br />

sono, ancora una volta dei pc all in one. Le installazioni<br />

audio, invece, danno voce, nel vero senso della parola,<br />

alle iscrizioni esposte: attraverso casse nascoste all’interno<br />

delle strutture espositive, si diffonde nel chiostro il carme<br />

rituale degli arvali, una delle più antiche testimonianze in<br />

lingua latina incisa proprio su una delle iscrizioni del collegio<br />

sacerdotale, declamata da un coro di voci maschili<br />

(i Cantori di San Carlo); il Laboratorio di Voci Bianche di<br />

Santa Cecilia, invece, ha prestato la voce ai bambini che<br />

nel 17 a.C. intonarono il carmen saeculare, il carme rituale<br />

composto dal poeta Orazio in onore delle cerimonie dei Ludi<br />

Saeculares, i cui rendiconti sono incisi su un grande pilastro<br />

esposto nel chiostro.<br />

Nel 2018 è stata finalmente resa disponibile al pubblico la<br />

“audio-video-guida” Le Terme con gli occhi di Diocleziano,<br />

un’applicazione di realtà immersiva con ricostruzione 3D a<br />

360 gradi che permette un’immediata comprensione delle<br />

architetture del complesso data la perfetta sovrapponibilità<br />

tra la visione reale del monumento e quella virtuale (fig. 5).<br />

I device impiegati sono stati, in origine, dei visori View Master,<br />

visori VR con uno smartphone inserito all’interno di<br />

essi, corrispondenti agli standard dei Cardboard Virtual Reality;<br />

si è scelto di acquistare un modello progettato per<br />

bambini, puntando sempre alla facilità di utilizzo e, allo<br />

stesso tempo alla resistenza agli urti. Il progetto originario<br />

prevedeva la possibilità per i visitatori di scaricare l’app di<br />

realtà immersiva sul proprio telefono e di fruirne munendosi<br />

di un Cardboard Virtual Reality fai da te in cartoncino<br />

da acquistare nel bookshop del Museo; la mancanza di una<br />

rete wifi interna al Museo e le grandi dimensioni dell’app,<br />

difficilmente scaricabili su cellulari spesso già pieni di dati,<br />

hanno tuttavia reso preferibile fornire ai visitatori visori già<br />

predisposti che possono essere noleggiati in biglietteria e<br />

restituiti alla fine della visita. Già nel 2019 i visori sono stati<br />

sostituiti con un modello di qualità superiore.<br />

Fig. 6 - Terme di Diocleziano in 5G: la palestra nord orientale.

Nel 2018 le Terme di Diocleziano hanno inoltre preso parte<br />

al progetto “Roma 5G”, rappresentando il primo use case<br />

a Roma nell’ambito della sperimentazione di questa tecnologia<br />

applicata al patrimonio culturale. Con il sostegno<br />

di Fastweb, Ericsson e il Consiglio Nazionale delle Ricerche<br />

- IBAM (Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali), a<br />

complemento dell’app Le Terme con gli occhi di Diocleziano,<br />

è stata realizzata una ricostruzione dell’area della palestra<br />

nord-occidentale con panorami a 360°, visione stereoscopica<br />

e scene animate; la connessione ad alta velocità<br />

offerta dalla rete 5G permette di fruire di visualizzazioni di<br />

realtà virtuale e immersiva di qualità estremamente raffinata<br />

(fig. 6).<br />

Da ultimo, nel 2019, le Terme di Diocleziano hanno preso<br />

parte al progetto Castro Pretorio, l’evoluzione di un rione,<br />

realizzato dall’Hotel The St. Regis Rome, un’installazione<br />

immersiva che racconta la storia dell’area intorno all’Hotel<br />

partendo proprio dalle Terme di Diocleziano e, in particolare,<br />

dall’Aula Ottagona. Nell’Aula, dove sono state predisposte<br />

delle sedute, il pubblico può fruire dell’esperienza<br />

immersiva tramite visori da noleggiare sul posto.<br />

Questa sintetica rassegna delle tecnologie impiegate nel<br />

Museo permette anche di effettuare un bilancio in termini<br />

di resa e benefici: in primo luogo si deve constatare che si<br />

è certamente rivelato vincente l’approccio iniziale, ossia<br />

la scelta di tecnologie semplici e resistenti che hanno permesso<br />

di investire più sui contenuti e la relativa realizzazione,<br />

che sui device. In particolare, i filmati senza audio si<br />

sono rivelati ottimi strumenti per comunicare con semplicità<br />

contenuti anche complessi, superando brillantemente<br />

il problema delle barriere linguistiche; la loro efficacia è<br />

stata apprezzata anche dal pubblico delle persone sorde<br />

(si noti che, per il pubblico con disabilità visiva, invece, il<br />

Museo mette in atto una serie di strategie specifiche, prima<br />

tra tutti la possibilità di esplorare tattilmente tutti gli<br />

originali conservati fuori teca, una possibilità certamente<br />

più efficace di molte delle iniziative, anche in chiave tecnologica,<br />

proposte dai Musei in questi anni). Nonostante la<br />

loro semplicità, le cornici digitali hanno dimostrato di essere<br />

assolutamente rispondenti alle aspettative in termini di<br />

resistenza e durata: nel corso di questi 11 anni è stato necessario<br />

sostituirle una sola volta per raggiunti limiti di fine<br />

vita. Computer e tecnologie più sofisticate offrono indubbiamente<br />

livelli di coinvolgimento maggiori che richiedono<br />

tuttavia, non solo una maggiore spesa iniziale ma anche la<br />

necessità di una costante verifica e attività di manutenzione<br />

che i fondi dei musei statali non sempre sono in grado di sostenere.<br />

Un approccio semplice, che investa con la dovuta<br />

attenzione sull’alta qualità dei contenuti, rimane a nostro<br />

avviso, sempre la scelta migliore.<br />

Bibliografia<br />

F. Antinucci, La comunicazione museale: la tecnologia al servizio del<br />

museo, in Forma Urbis, XXI, maggio 2016, pp. 43-35.<br />

C. Borgognoni-C. Caruso, Ridare voce alle parole: il Museo della<br />

Comunicazione Scritta dei Romani presso le Terme di Diocleziano,<br />

in MUSEUM.DIÀ, II° CONVEGNO INTERNAZIONALE DI MUSEOLOGIA,<br />

Chronos, Kairòs e Aion. Il tempo dei musei, Atti dell’incontro<br />

internAzionAle di Studi, Roma 26-28 maggio 2016, pp. 221-239.<br />

Note di chiusura<br />

Il contributo sintetizza la relazione presentata in occasione del forum Technology<br />

for all, nella sezione "Multimedialità e fruizione: efficacia dei sistemi AR, VR<br />

e MR" (dicembre 2019).<br />

Abstract<br />

Between 2010 and 2020 the National Roman Museum - Baths of Diocletian<br />

renewed the layout of the Museum of Written Communication of the Romans<br />

and the spaces of the monumental complex. In this general revision of its<br />

equipment, the use of technologies had a great importance at the service<br />

of museum communication to the public. Together with traditional systems<br />

(captions and room panels), the technological devices themselves became part<br />

of the set-up by integrating and completing the information in order to obtain<br />

engaging and effective methodologies.<br />

Parole chiave<br />

Multimedialità; tecnologia; apparati; musei; comunicazione.<br />

Autore<br />

Carlotta Caruso<br />

carlotta.caruso@beniculturali.it<br />

20 ArcheomaticA N°1 marzo <strong>2021</strong>

Tecnologie per i Beni Culturali 21

DOCUMENTAZIONE<br />

Un sistema Web-GIS dei Beni di Interesse<br />

Culturale e Paesaggistico nelle Marche<br />

di Annalisa Conforti, Giovanni Issini, Camilla Tassi, Sara Trotta, Luigi Federico D’Amico, Eva Savina Malinverni<br />

Il Segretariato del MiBACT<br />

per le Marche sta sviluppando<br />

un sistema Web-GIS<br />

del patrimonio culturale<br />

della Regione, in particolare<br />

riferito ai beni architettonici<br />

e paesaggistici, basato<br />

sulle banche dati storiche<br />

Fig. 1 - Distribuzione beni immobili di interesse culturale – Database VIC.<br />

dei vincoli e sul database<br />

dei siti coinvolti dagli<br />

eventi sismici del 2016. La<br />

fusione delle banche dati,<br />

insieme alla complessità ed<br />

eterogeneità degli stessi<br />

hanno costituito la sfida più<br />

significativa che ha richiesto<br />

in primis una comprensione<br />

critica dei parametri e<br />

successivamente, nell’ambito<br />

di una collaborazione<br />

di ricerca, la definizione<br />

e sperimentazione di un<br />

protocollo di correzione dei<br />

mismatch tra beni e riferimenti<br />

catastali.<br />

Il sisma che ha colpito il Centro-<br />

Italia nel 2016, oltre alla perdita<br />

di numerose vite umane, ha severamente<br />

danneggiato il ricco e diffuso<br />

patrimonio culturale della Regione<br />

Marche, sia nel perimetro del cratere<br />

che nel resto del territorio. Tra l’Agosto<br />

2016 e il Dicembre 2018 l’Unità di<br />

Crisi-Coordinamento Regionale del Segretariato<br />

regionale del MiBACT Marche<br />

(UCCR-Marche) ha organizzato ed<br />

espletato le attività emergenziali tra<br />

cui: la ricognizione dei danni di tutti<br />

i beni culturali per i quali erano state<br />

effettuate segnalazioni; l’esecuzione<br />

diretta o il monitoraggio delle opere<br />

di messa in sicurezza dei beni esposti<br />

a rischio di crolli; la selezione, schedatura<br />

e conservazione delle macerie<br />

prodotte dagli smontaggi dei beni; lo<br />

spostamento dei beni culturali mobili<br />

presso depositi d’emergenza. Al fine<br />

di mettere a disposizione degli attori<br />

coinvolti nel processo di ricostruzione<br />

i dati acquisiti e di attuare un’efficace<br />

azione di tutela del patrimonio<br />

danneggiato, nel 2019 il Segretariato<br />

Regionale del MIBACT per le Marche<br />

ha avviato l’implementazione di un<br />

sistema Web-GIS del patrimonio culturale<br />

delle Marche. L’obiettivo del<br />

sistema informativo è consentire la<br />

gestione, l’aggiornamento e la consultazione<br />

dei molteplici dati acquisiti<br />

tramite letture multilivello delle<br />

informazioni associate al dato geografico-territoriale.<br />

In termini di input,<br />

il sistema Web-GIS dei beni culturali<br />

delle Marche è costituito dall’unione<br />

di due banche dati di diversa natura e<br />

provenienza.<br />

Il portale, una volta ultimato, sarà in<br />

grado di mostrare agli enti pubblici e<br />

privati, coinvolti nel processo di ricostruzione<br />

ed ai professionisti, due<br />

principali informazioni riguardanti gli<br />

edifici che hanno subìto danni dopo il<br />

sisma del 2016: una territoriale, che<br />

posiziona geograficamente il bene, ed<br />

una informativa, che descrive l’oggetto<br />

in ogni sua parte con l’ausilio<br />

di foto (pre e post terremoto) e mostrando<br />

anche tutta la documentazione<br />

disponibile accedendo al relativo<br />

database.<br />

Nell’ambito di una convenzione di<br />

ricerca tra MiBACT Marche e dipartimento<br />

DICEA dell’Università Politecnica<br />

delle Marche, è stato sviluppato<br />

un protocollo di verifica e correzione<br />

dei mancati match tra i dati importati<br />

e quelli reali, applicato su un campio-<br />

22 ArcheomaticA N°1 marzo <strong>2021</strong>

Tecnologie per i Beni Culturali 23<br />

ne di Comuni del cratere sismico, i cui risultati sono illustrati<br />

nel paragrafo 3.<br />

Le banche dati del MiBACT Marche. Banca dati degli immobili<br />

oggetto di un procedimento di verifica di interesse<br />

culturale.<br />

L’art. 17 del D.Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e<br />

del paesaggio”, da qui in poi denominato Codice, pone<br />

l’attenzione sull’importanza della catalogazione dei beni<br />

culturali, ossia le cose immobili e mobili come definite<br />

e individuate negli artt. 10 e 11 e oggetto della parte II<br />

dello stesso testo normativo.<br />

Oltre ad essere una rilevante mole di beni di carattere<br />

assai vario (architettonici, archeologici, storico - artistici,<br />

archivistici e bibliografici), altrettanto varia è la<br />

modalità del riconoscimento del loro interesse culturale,<br />

perché avvenuta in tempi, storici e legislativi, modalità<br />

e da parte di soggetti diversi, pur se nell’ambito dello<br />

stesso Ministero: i cosiddetti vincoli sono costituiti sia da<br />

dichiarazioni di culturalità ai sensi delle differenti leggi<br />

di tutela emanate dal 1900 in poi (piuttosto generiche<br />

soprattutto nella localizzazione del bene), sia da provvedimenti<br />

espressi emanati da parte di svariati uffici del<br />

Ministero, sia quelli validi per tutti quei beni non dotati<br />

di uno specifico provvedimento espresso ma per i quali,<br />

aventi determinate caratteristiche ai sensi dell’art. 10<br />

comma 1 del Codice, l’interesse culturale è ritenuto sussistere<br />

ex se, fino all’espletamento del procedimento amministrativo<br />

della verifica dell’interesse ai sensi dell’art.<br />

12 (i cosiddetti vincoli “ope legis”).<br />

Vanno inoltre considerati i beni paesaggistici, come definiti<br />

e tutelati nella parte III del Codice, anch’essi dichiarati<br />

di notevole interesse pubblico tramite provvedimento<br />

espresso o tutelati per legge. L’art. 143 evidenzia<br />

infatti l’importanza della ricognizione, delimitazione e<br />

individuazione di tali beni come atto imprescindibile alla<br />

pianificazione paesaggistica.<br />

L’attività di catalogazione di tutto ciò che a vario titolo,<br />

come sopra evidenziato, attesta la culturalità di un bene,<br />

si è più facilmente concentrata sulle dichiarazioni di interesse,<br />

quindi sui provvedimenti espressi (compresi quelle<br />

derivanti da verifica dell’interesse positiva, che consolida<br />

definitivamente la natura di bene culturale prima presunta<br />

quale misura cautelare a carattere provvisorio, e<br />

negativa, che opera da condizione risolutiva), anche se<br />

gli elenchi descrittivi dei beni culturali di proprietà predisposti<br />

dagli enti pubblici (e assimilati) ai sensi dell’art.<br />

4, comma 3, L. 1089/1939 e dall’art. 5, D.Lgs. 29 ottobre<br />

1999, n. 490 costituiscono una fonte di informazioni da<br />

sempre tenuta in debita considerazione.<br />

Proprio perché la natura dei dati presenti in tali atti è<br />

molto varia, dalla massima genericità delle prime dichiarazioni<br />

di interesse degli inizi del ‘900 ad una sempre<br />

maggior precisione, soprattutto in merito alla localizzazione<br />

e alla presenza di un corredo fotografico significativo,<br />

le banche dati realizzate, prima cartacee e poi<br />

digitali (per lo più in formato excel corredate a volte da<br />

scansioni in .pdf degli atti), si sono man mano arricchite<br />

di una serie di informazioni relative al bene sottoposto<br />

a tutela e da ulteriori informazioni di carattere amministrativo<br />

relative al procedimento, anch’esso in evoluzione,<br />

connesso alla dichiarazione. Ne conseguono due<br />

ordini di problematiche: come reperire le informazioni<br />

mancanti, nei casi di dichiarazioni spesso datate e molto<br />

sintetiche e, come tenere aggiornati i dati, che naturalmente<br />

mutano negli anni successivi alla dichiarazione,<br />

che possono riguardare indirizzo del bene, riferimenti<br />

catastali, proprietà, collocazione di eventuali beni mobili<br />

Fig. 2 - Distribuzione beni oggetto di rilievo danni su intero territorio<br />

regionale– Database UCCR.<br />

ivi conservati, per arrivare anche a mutamento di Comune<br />

di appartenenza (si pensi alle unioni dei Comuni che<br />

comportano un cambio di denominazione). D’altra parte,<br />

le necessità di interrogazione possono essere dettate da<br />

esigenze molteplici e in continua evoluzione, anche inseguendo<br />

il variare delle procedure amministrative e delle<br />

relative attività di monitoraggio, sia della pubblica amministrazione<br />

che delle specifiche attività di tutela.<br />

La geolocalizzazione dei beni immobili, anche nel caso si<br />

tratti di contenitori di beni mobili, collegata ad uno o più<br />