Archeomatica 3 2022

Tecnologie per i Beni Culturali

Tecnologie per i Beni Culturali

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

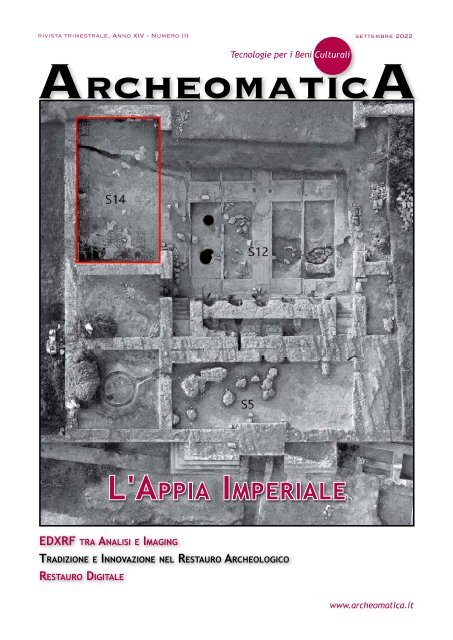

ivista trimestrale, Anno XIV - Numero III settembre <strong>2022</strong><br />

ArcheomaticA<br />

Tecnologie per i Beni Culturali<br />

L'Appia Imperiale<br />

EDXRF tra Analisi e Imaging<br />

Tradizione e Innovazione nel Restauro Archeologico<br />

Restauro Digitale<br />

www.archeomatica.it

EDITORIALE<br />

Dalla Augmented Reality<br />

alla Augmented Sensoriality<br />

Cari lettori, <strong>Archeomatica</strong> ha partecipato alle celebrazioni del Centenario della nascita di Antonio<br />

Cederna, che si sono aperte il 27 settembre 2021 con la Conferenza stampa di Presentazione degli<br />

eventi organizzati da Italia Nostra nel Parco Regionale dell’Appia Antica. La Conferenza, tenuta da<br />

Simone Quilici, già Direttore del Parco Archeologico dell’Appia Antica, Mario Tozzi ed Ebe Giacometti,<br />

si è svolta nella sede dell’Archivio Cederna a Capo di Bove e ha incluso l’avvio della prima postazione<br />

sperimentale dell’Archeoguida accessibile nel Castrum Caetani-Cecilia Metella, progettata anche da<br />

<strong>Archeomatica</strong> e prevista snodarsi con una serie di punti d’informazione lungo tutto l’asse della via<br />

Appia Antica fino a Brindisi.<br />

Il programma delle manifestazioni ha inaugurato con una Festa interassociativa in musica nel Parco<br />

di Tor Fiscale, a cura di Camilla, Giulio e Giuseppe Cederna, con Marta Bonafoni e Marco Cacciatore,<br />

cui si deve l’ampliamento del Parco archeologico in collaborazione con le due Direzioni del Parco<br />

Archeologico e del Parco Regionale. Ha proseguito l’iniziativa con il Convegno di Studi sulla Via Appia<br />

da Roma a Brindisi nelle Sale Conferenze di Via Appia Antica 42 e 22, presentato da Alma Rossi e Simone<br />

Quilici e introdotto da Annalisa Cipriani di Italia Nostra con l’intervento dedicato all’eredità di Antonio<br />

Cederna dell’Associazione lungo più di mezzo secolo, insieme alla Soprintendenza Archeologica di Roma<br />

e con Adriano La Regina e Rita Paris, Premi Nazionali Umberto Zanotti Bianco, e, insieme da trent’anni<br />

e più, con il Parco Regionale dell’Appia antica.<br />

Nell’ambito del progetto intitolato Dalla Augmented Reality alla Augmented Sensoriality <strong>Archeomatica</strong>,<br />

in collaborazione con Italia Nostra (Sezione di Roma), Una Quantum Inc., Istituto Italiano per sordi,<br />

Istituto S. Alessio, VIII Municipio di Roma e il Parco Archeologico dell’Appia Antica ha contribuito con<br />

la propria esperienza alla realizzazione di Archeoguide in Realtà Sensoriale Aumentata, con lo scopo<br />

di dare forma ad un linguaggio di segni tattili e audiovisivi tramite l’interazione con le App, rivolto<br />

in prima battuta a coloro che, per volere della sorte, abbiano limitazioni sensoriali e linguistiche,<br />

ma anche futuribile, rivolto ad occhi che osservino la terra dal firmamento. L’insieme di postazioni<br />

lungo l’Appia Antica si inserisce nel contesto dei monumenti archeologici senza interferire con il loro<br />

stile e la loro tecnica, riprendendone a tutti gli effetti le caratteristiche di manualità artigianale<br />

tipiche del periodo storico dell’arte romana, dando vita ad un unicum sia dal punto di vista estetico<br />

che dell’utilità sociale. Le Archeoguide sono una esperienza prototipale, incise come sono a rilievo<br />

su pannelli di travertino: su di esse hanno preso forma quell’insieme di simboli ed emblemi che<br />

universalmente rappresentano la Tomba di Cecilia Metella come meta turistica e monumento storico,<br />

attraverso il linguaggio Braille che, per antonomasia, è sinonimo di inclusività. Rivolgendosi a quella<br />

parte di individui limitati nei sensi, risponde anche ad una necessità di comunicazione multilinguistica<br />

e polisemantica oltre la LIS. In questi pannelli informativi, nel corso del progetto, sono stati riprodotti<br />

alcuni fregi (di epoca classica) e stemmi (di epoca medievale) della Tomba sulla Via Appia per<br />

l’esplorazione tattile e la fruizione in Realtà Aumentata tramite QR-Code Tattile, i cui contenuti sono<br />

visibili e udibili anche su Smartphone.<br />

Durante il ciclo di conferenze, dedicate al Centenario della nascita di Antonio Cederna, era nata tra<br />

i partecipanti l‘idea di raccogliere su queste pagine alcuni dei contributi esposti in quelle sedi che<br />

anticipiamo in questo numero, che avrebbe dovuto prendere la forma di uno speciale dedicato all’Appia<br />

Antica, ma che, per mancanza di risorse, vede la luce solo parzialmente. Tra i contributi raccolti nella<br />

circostanza, pubblichiamo su <strong>Archeomatica</strong> 3-<strong>2022</strong> L’Appia Imperiale di Lucrezia Spera: una escursione<br />

sui cerimoniali romani della Tarda Antichità connessi con quelli imperiali e, inoltre, l’articolo di Cesare<br />

Crova Tradizione e Innovazione nel restauro archeologico. L’esempio dei Cantieri didattici dell’Istituto<br />

Centrale per il Restauro della Villa dei Quintili: una panoramica sui progetti di conservazione, che<br />

hanno interessato la Villa dei Quintili e il ruolo futuro dei cantieri didattici.<br />

Buona lettura,<br />

Valerio Carlucci

IN QUESTO NUMERO<br />

DOCUMENTAZIONE<br />

6 L’Appia imperiale<br />

di Lucrezia Spera<br />

In Copertina la Villa dei Quintili. Area S<br />

14. Vista zenitale (da Frontoni, Galli, Paris<br />

2020, p. 242.<br />

RESTAURO<br />

10 Tradizione e Innovazione<br />

nel Restauro Archeologico<br />

L’esempio dei cantieri<br />

didattici dell ’Istituto<br />

Centrale per il Restauro alla<br />

Villa dei Quintili<br />

di Cesare Crova<br />

Segui l'account di <strong>Archeomatica</strong><br />

su Twitter, Facebook e Instagram<br />

ArcheomaticA<br />

Tecnologie per i Beni Culturali<br />

Anno XIV, N° 3 - SETTEMBRE <strong>2022</strong><br />

<strong>Archeomatica</strong>, trimestrale pubblicata dal 2009, è la prima rivista<br />

italiana interamente dedicata alla divulgazione, promozione<br />

e interscambio di conoscenze sulle tecnologie per la tutela,<br />

la conservazione, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio<br />

culturale italiano ed internazionale. Pubblica argomenti su<br />

tecnologie per il rilievo e la documentazione, per l'analisi e la<br />

diagnosi, per l'intervento di restauro o per la manutenzione e,<br />

in ultimo, per la fruizione legata all'indotto dei musei e dei<br />

parchi archeologici, senza tralasciare le modalità di fruizione<br />

avanzata del web con il suo social networking e le periferiche<br />

"smart". Collabora con tutti i riferimenti del settore sia italiani<br />

che stranieri, tra i quali professionisti, istituzioni, accademia,<br />

enti di ricerca e pubbliche amministrazioni.<br />

Direttore<br />

Renzo Carlucci<br />

dir@archeomatica.it<br />

Direttore Responsabile<br />

Michele Fasolo<br />

michele.fasolo@archeomatica.it<br />

Comitato scientifico<br />

Giuseppe Ceraudo, Annalisa Cipriani, Maurizio<br />

Forte, Bernard Frischer, Giovanni Ettore<br />

Gigante, Mario Micheli, Stefano Monti,<br />

Luca Papi, Marco Ramazzotti,<br />

Antonino Saggio, Francesca Salvemini,<br />

Rodolfo Maria Strollo<br />

Redazione<br />

Maria Chiara Spezia<br />

redazione@archeomatica.it<br />

Matteo Serpetti<br />

matteo.serpetti@archeomatica.it<br />

Valerio Carlucci<br />

valerio.carlucci@archeomatica.it

16 EDXRF tra analisi e imaging<br />

- Nuovi intriganti sviluppi nella<br />

diagnostica dei Beni Culturali<br />

Giovanni E. Gigante, Sergio A. Barcellos Lins<br />

di<br />

RUBRICHE<br />

30 AZIENDE E<br />

PRODOTTI<br />

Soluzioni allo Stato<br />

dell'Arte<br />

34 AGORÀ<br />

Notizie dal mondo delle<br />

Tecnologie dei Beni<br />

Culturali<br />

24 Ricostruzione<br />

Digitale 3D del<br />

Palazzo del<br />

Vescovado a Feltre -<br />

Ricostruzione storico -<br />

architettonica dal<br />

Medievo a giorni<br />

nostri<br />

a cura di Tre.Digital<br />

38 EVENTI<br />

INSERZIONISTI<br />

Esri 38<br />

Hubstract 39<br />

Geomax 33<br />

Nais Solutions 40<br />

Planetek 2<br />

Stonex 37<br />

Strumenti Topografici 9<br />

Virpleo 21<br />

una pubblicazione<br />

Science & Technology Communication<br />

Science & Technology Communication<br />

Diffusione e Amministrazione<br />

Tatiana Iasillo<br />

diffusione@archeomatica.it<br />

MediaGEO soc. coop.<br />

Via Palestro, 95<br />

00185 Roma<br />

tel. 06.64.87.12.09<br />

fax. 06.62.20.95.10<br />

www.archeomatica.it<br />

Progetto grafico e impaginazione<br />

Daniele Carlucci<br />

daniele@archeomatica.it<br />

Editore<br />

MediaGEO soc. coop.<br />

<strong>Archeomatica</strong> è una testata registrata al<br />

Tribunale di Roma con il numero 395/2009<br />

del 19 novembre 2009<br />

ISSN 2037-2485<br />

Stampa<br />

System Graphic Srl<br />

Via di Torre Santa Anastasia 61 00134 Roma<br />

Condizioni di abbonamento<br />

La quota annuale di abbonamento alla rivista è di<br />

€ 45,00. Il prezzo di ciascun fascicolo compreso<br />

nell’abbonamento è di € 12,00.<br />

Il prezzo di ciascun fascicolo arretrato è di<br />

€ 15,00. I prezzi indicati si intendono Iva inclusa.Per<br />

abbonarsi: www.archeomatica.it<br />

Gli articoli firmati impegnano solo la responsabilità<br />

dell’autore. È vietata la riproduzione anche parziale<br />

del contenuto di questo numero della Rivista<br />

in qualsiasi forma e con qualsiasi procedimento<br />

elettronico o meccanico, ivi inclusi i sistemi di<br />

archiviazione e prelievo dati, senza il consenso scritto<br />

dell’editore.<br />

Data chiusura in redazione: 30 settembre <strong>2022</strong>

DOCUMENTAZIONE<br />

L’Appia imperiale<br />

di Lucrezia Spera<br />

Nel ricordo del grosso impegno<br />

di Cederna per la salvaguardia<br />

del territorio della via Appia,<br />

si intende proporre un aspetto<br />

poco indagato del carattere di<br />

questo comparto suburbano, che<br />

conserva, per tutti i secoli della<br />

tarda antichità, un forte legame<br />

con la frequentazione imperiale.<br />

Fig.1<br />

Un ricco repertorio di fonti scritte (panegirici, chronica,<br />

disposizioni legislative…) permetteva, nel 2001, a<br />

Andrew Gillett, in un fortunato articolo nei Papers of<br />

the British School at Rome, di ricostruire la presenza quasi<br />

ininterrotta degli imperatori a Roma dal 401: un ‘ritorno’ con<br />

il programma di rilanciare il ruolo dell’antica capitale. I legami<br />

con i regnanti si propongono, nell’Urbe, in varie forme<br />

monumentali: lavori importanti nella residenza palatina, la<br />

promozione di cantieri qualificanti, come quello, dagli ultimi<br />

anni del IV secolo, per la costruzione della nuova basilica di<br />

San Paolo sulla via Ostiense, munita di un lungo portico dalla<br />

Mura Aureliane fino al santuario.<br />

Anche il suburbio, e in particolare la via Appia, si profila, in<br />

alcune aree, con un volto ‘imperiale’, e non solo attraverso<br />

i monumenti più noti precedenti alla fase che si intende esaminare<br />

(il sepolcreto nel sopratterra della catacomba di Pretestato,<br />

con il prestigioso sarcofago dell’imperatore Balbino,<br />

il mausoleo di Gallieno al IX miglio, il complesso di Massenzio<br />

al III). Una ricerca sull’area tra la villa dei Quintili e quella<br />

dei Sette Bassi ha infatti evidenziato la possibile presenza di<br />

un vasto comparto, nel V secolo, ultimi decenni dell’Impero<br />

di Occidente, connesso al cerimoniale di arrivo degli imperatori<br />

nell’Urbe.<br />

Nell’area extra muros alcuni Chronica che annotano gli eventi<br />

relativi ai decenni finali dell’Impero d’Occidente fissano<br />

l’esistenza di luoghi connessi ai cerimoniali della nomina,<br />

del consensus e dell’adventus imperiale. L’arrivo in Italia,<br />

nel 467, di Antemio, nominato a Costantinopoli da Leone, sarebbe<br />

stato introdotto, secondo la testimonianza riferita nel<br />

Chronicon di Cassiodoro, dall’assunzione del potere (suscepit<br />

imperium) tertio ab urbe miliario in loco Brontotas (Chron.<br />

1283, in MGH, AA XI, p. 158), un riferimento topografico che<br />

si ritrova variato (octavo miliario de Roma), ma sempre suburbano,<br />

in Idazio Lemico (Hyd. 235, in MGH, AA XI, p. 34).<br />

Ambientazione romana, più probabilmente che ravennate,<br />

soprattutto sulla base delle modalità dei riferimenti alle due<br />

città negli stessi testi, si deve ammettere per la nomina imperiale<br />

di Maioriano nel 457, il quale, nella versione dei Fasti<br />

Vindobonenses, levatus est in miliario VI in campo ad columellas<br />

(Fast. Vind. 583, in MGH, AA IX, p. 305).<br />

Il richiamo ad un sito localizzato a sei miglia dalla città, senza<br />

precisazioni ulteriori, ricorre anche (e non può essere casuale)<br />

nella descrizione fornita dal biografo di papa Vitaliano<br />

dell’ultimo adventus imperiale in Occidente, quello nel 663<br />

di Costante, accolto dal vescovo cum clero suo miliario VI<br />

ab urbe Roma (Liber pontificalis I, p. 343; analoga la testimonianza<br />

di Paolo Diacono, Hist. Lang. 5, 11: Cui sexto ab<br />

urbe miliario Vitalianus papa cum sacerdotibus et Romano<br />

populo occurrit), nonché nella più completa delle numerose<br />

variate testimonianze sulla morte di Valentiniano III contenuta<br />

negli additamenta alla Prosperi Continuatio Hauniensis<br />

(MGH, AA IX, p. 303): l’imperatore, egressum extra portam<br />

principem et in Campo Martio pro tribunali in sexto ad daus<br />

lauros residentem et ludo gestationis intentum, venne appunto<br />

assassinato dai due sicari inviati da Petronio Massimo.<br />

Nel frammento di Giovanni di Antiochia dedotto da Prisco lo<br />

stesso scenario fa da sfondo alla subitanea elezione dello<br />

stesso Petronio Massimo (Excerpta de insidiis 85, ed. C. de<br />

Boor, Excerpta Historica iussu Imp. Constantini Porphyrogeneti, Berlin<br />

1905, III 125). I termini dell’ambientazione da una parte<br />

fanno intravedere l’esistenza di un comparto suburbano di<br />

pertinenza imperiale (perciò segnato dal toponimo ad duas<br />

6 ArcheomaticA N°3 settembre <strong>2022</strong>

Tecnologie per i Beni Culturali 7<br />

Fig.2<br />

lauros), dotato di un complesso residenziale, di un circo, di<br />

un campo militare, peraltro ovvio per ogni stanziamento imperiale<br />

esterno alla città, ma rivelano anche, dall’altra, una<br />

suggestiva assonanza con il sobborgo imperiale costantinopolitano<br />

al settimo miglio della via Egnatia, l’Hebdomon, segnato<br />

dalla presenza di un Campo Marzio, di un tribunàlion,<br />

di una residenza di lusso, a partire dalla nomina di Valente<br />

luogo dell’elezione imperiale da cui il corteo muoveva per<br />

la città e il palazzo. Non ci si può sottrarre al fascino dell’ipotesi<br />

che nel V secolo Costantinopoli e Roma avessero per<br />

qualche verso gemellato fin nei dettagli le procedure dei cerimoniali,<br />

esportati dall’antica capitale nelle altre sedi ed in<br />

questa rientrati con gli adattamenti e le variazioni addotti<br />

nelle formalizzazioni della corte sul Bosforo, e che a Roma<br />

una postazione imperiale suburbana, funzionale allo svolgersi,<br />

anche solo saltuario, di peculiari eventi, si sia conformata,<br />

per significati e lemmi toponomastici, all’insediamento della<br />

soror d’Oriente.<br />

D’altra parte gli spazi suburbani partecipavano tradizionalmente<br />

al cerimoniale dell’accoglienza di un imperatore, e i<br />

panegirici rievocano spesso immagini di folle festose uscire<br />

dalle mura o, come quello del 312 per l’arrivo di Costantino<br />

ad Autun, le torri protendersi quasi ad abbracciare l’imperatore.<br />

Un’ipotesi di localizzazione per il sobborgo imperiale romano<br />

si può tentare partendo intanto dal dato topografico meglio<br />

circoscrivibile dell’arrivo di Costante da sud, da Napoli, ultima<br />

tappa prima dell’Urbe ricordata dalla biografia di Vitaliano,<br />

logicamente quindi dalla via Appia o anche, per l’ultimo<br />

tratto, dalla via Latina o Asinaria. Nel suburbio sud-est, in<br />

effetti, si può preferibilmente intravedere una qualche possibilità<br />

di inquadramento, considerata la particolare estensione<br />

della proprietà imperiale, costituitasi, anche sulla base<br />

dello studio ancora fondamentale di Filippo Coarelli del 1986<br />

(«L’Urbs e il suburbio», in A. Giardina (a cura di), Società<br />

Romana e Impero Tardoantico, II, Roma. Politica, economia,<br />

paesaggio urbano, Bari 1986, pp. 1-58), soprattutto dall’età<br />

severiana - come garantisce la forte incidenza di indicatori:<br />

sepolture di schiavi e liberti imperiali, sepolcreti di militari,<br />

iscrizioni onorarie, ritrovamenti di statue imperiali -,<br />

anche con l’acquisizione di prestigiosi complessi residenziali<br />

sottratti all’aristocrazia senatoria (di origine provinciale soprattutto),<br />

le ville dei Gordiani, di Centocelle, delle Vignacce,<br />

dei Sette Bassi, dei Quintili (fig. 1). Di tale vastissima<br />

proprietà, solo in parte alienata a favore della Chiesa in età<br />

costantiniana, o anche in qualche caso ridimensionata da<br />

passaggi all’aristocrazia senatoria, si può supporre una buona<br />

conservazione nel IV e V secolo, che si deduce anche dalla<br />

continuità d’uso dei complessi dei Quintili e dei Sette Bassi e,<br />

con minori evidenze monumentali, della villa delle Vignacce,<br />

ancora poco studiata, con caratteri di frequentazione ancora<br />

di lusso, conservando in loco lo spropositato repertorio<br />

di sculture, tra cui molti ritratti imperiali, progressivamente<br />

disperso solo nei secoli dell’età moderna (storia assai complessa<br />

di ritrovamenti; 600 statue solo quelle recuperate da<br />

Pio VI tra il 1783 e il 1792).<br />

A questa ampia area, estesa tra il IV miglio e il VI miglio dalla<br />

città, possono forse riferirsi le indicazioni delle fonti citate,<br />

alcune delle quali potevano derivare incertezze locative (così,<br />

ad esempio, le diverse testimonianze sul luogo di ratifica imperiale<br />

di Antemio) proprio dall’estensione notevole della<br />

proprietà o dalla mancata conoscenza diretta del territorio.<br />

Pare fornire un qualche sostegno a tale proposta locativa la<br />

facile relazione tra il singolare toponimo Brontotas, hapax<br />

utilizzato nella versione di Cassiodoro per l’adventus di Antemio<br />

e l’accezione di Zeus portatore di fulmini, Bronton, culto<br />

originario della Frigia e diffuso in Oriente, particolarmente<br />

in Mesia e Bitinia, ma pressoché sconosciuto in Occidente. Le<br />

sole iscrizioni scoperte in Italia provengono da Roma e quattro<br />

su cinque, due latine e due greche, dal VII km della via<br />

Appia nuova (figg. 2-3; la quinta, ai Musei Capitolini, risulta<br />

di incerta provenienza), area tra la villa dei Quintili e quella<br />

dei Sette Bassi, luogo dove anche il rinvenimento di materiale<br />

scultoreo (una statua colossale di Zeus, due piccole statue<br />

Fig.3

Fig.4<br />

Fig.5<br />

di Zeus in trono, una di bue: figg. 4-6) ha garantito l’esistenza<br />

di un santuario a Zeus Bronton, logicamente correlabile con<br />

l’origine frigia dei Quintili. Di questo dovette conservarsi una<br />

prolungata memoria, se anche più tarde fonti agiografiche (V-<br />

VI/VII secolo), ambientando nell’area della via Appia alcune<br />

vicende connesse al martirio di Cecilia e i compagni e di papa<br />

Urbano, richiamano l’esistenza di un templum Iovis; nella<br />

stessa area una immaginaria domus Marmeniae, luogo della<br />

sepoltura di Urbano, era extra palatium Vespasiani, tradizionalmente<br />

il circo di Massenzio, e prope Columnas, un toponimo<br />

che viene la tentazione di ritenere significativamente<br />

assonante con quello ad columellas utilizzato per indicare il<br />

luogo di elezione di Maioriano.<br />

Abstract<br />

In the Roman Suburbs, some late antique sources attest the existence of places<br />

connected to imperial ceremonials. For example, the Antemius adventus<br />

in Rome, in 467, is introduced by the ceremony of assumption of the power<br />

tertio ab urbe miliario in loco Brontotas; ten years earlier Maioriano levatus<br />

est in miliario VI in campo ad columellas. These places were probably in the<br />

area between the fifth and sixth miles of the Via Appia, in particular in the<br />

site of the villa of the Quintilii. This hypothesis brings out the imperial character<br />

of the road, still accentuated during the late antiquity.<br />

Parole Chiave<br />

Appia; imperatori; adventus; villa dei Quintili<br />

Fig.6<br />

Autore<br />

Lucrezia Spera - lucrezia.spera@uniroma2.it, spera@piac.it<br />

Università di Roma ‘Tor Vergata’ / Pontificio Istituto di Archeologia cristiana<br />

8 ArcheomaticA N°3 settembre <strong>2022</strong>

Tecnologie per i Beni Culturali 9

DOCUMENTAZIONE<br />

Tradizione e Innovazione<br />

nel Restauro Archeologico<br />

L’esempio dei cantieri didattici dell’Istituto<br />

Centrale per il Restauro alla Villa dei Quintili<br />

di Cesare Crova<br />

Nell’ambito dei progetti di conservazione<br />

che hanno interessato la<br />

Villa dei Quintili, un ruolo importante<br />

lo hanno rivestito i cantieri<br />

didattici che nel corso degli ultimi<br />

11 anni hanno visto avvicendarsi,<br />

in un lavoro interdisciplinare tra<br />

la Soprintendenza Archeologica<br />

di Roma e il Parco Archeologico<br />

dell’Appia Antica con la Scuola<br />

di Specializzazione in Beni architettonici<br />

e del paesaggio della<br />

“Sapienza” - Università di Roma<br />

e, soprattutto, l’Istituto Centrale<br />

per il Restauro.<br />

In particolare, l’ICR ha svolto<br />

negli anni un ruolo di consulente<br />

alle attività accademiche e, in seguito,<br />

di attore principale nei cantieri<br />

di conservazione di una porzione<br />

dell’area centrale e della<br />

zona dei carceres, con particolare<br />

riferimento alla conservazione dei<br />

pavimenti in opus sectile che qui<br />

si trovano, punto di partenza per<br />

esperienze che saranno sviluppate<br />

nel prossimo futuro.<br />

Fig. 1 - Villa dei Quintili. Planimetria del complesso dell’area della villa nello stato<br />

attuale (Archivio Parco Archeologico dell’Appia Antica p.g.c.).<br />

PREMESSA<br />

Parlare di innovazione nel restauro<br />

archeologico può, in un primo<br />

momento, apparire stridente, se<br />

collegato alla conservazione di<br />

tipo tradizionale. Invece, come<br />

vedremo, l’innovazione si sposa<br />

anche con la tradizione di cantieri<br />

di questo tipo.<br />

L’innovazione può ben rappresentare<br />

un aiuto e uno stimolo per la<br />

qualificazione e la modernizzazione<br />

sostenibile delle tecniche<br />

riprese dalla tradizione: pensare<br />

di conservare integra sostanzialmente<br />

una forma di tradizione.<br />

La quale rappresenterà la vera<br />

innovazione laddove saprà fare<br />

propria l’idea derivante dall’utilizzo<br />

di un nuovo prodotto con gli<br />

strumenti propri della tradizione,<br />

impiegandolo con profitto e oculatezza<br />

nel restauro di un manufatto<br />

storicizzato.<br />

Si presenta, in questa sede, l’esperienza<br />

condotta nell’ambito<br />

della Scuola di Alta Formazione e<br />

Studio dell’Istituto Centrale per il<br />

Restauro di Roma, presso la Villa<br />

dei Quintili nel complesso del Parco<br />

archeologico dell’Appia Antica,<br />

in un’attività di gruppo di lavoro<br />

multidisciplinare ormai decennale.<br />

L’I.C.R. è nato nel 1939 per volere<br />

dell’allora Ministro dell’Educazio-<br />

10 ArcheomaticA N°3 settembre <strong>2022</strong>

Tecnologie per i Beni Culturali 11<br />

ne Nazionale, Giuseppe Bottai, per<br />

accentrare in un’unica realtà le<br />

diverse professionalità che gravitavano<br />

nell’ambito del restauro, sottraendole<br />

all’empirismo che fino ad<br />

allora lo aveva caratterizzato, definendolo<br />

come un’attività critica<br />

del testo a cui applicare le regole<br />

e il metodo che dall’Ottocento ne<br />

reggevano l’analisi filologica. Già<br />

dalla sua fondazione, l’innovazione<br />

è stato il punto di forza dell’I.C.R.<br />

Nel progetto per l’Istituto, Giulio<br />

Carlo Argan proponeva un modello<br />

di rinnovamento per centralizzare<br />

e indirizzare l’attività di tutela e<br />

conservazione del patrimonio artistico<br />

nazionale (Argan 1938-39),<br />

cercando di porre un freno alla<br />

crescita indiscriminata di scuole di<br />

restauro e centri di diagnosi, di tipo<br />

artigianale e artistico, soggettivo<br />

e arbitrario, creando un istitutoscuola.<br />

Il restauro, infatti, era prevalentemente<br />

artigianale, sia pure<br />

di ottimo artigianato, ma mancava<br />

di una metodologia e soprattutto i<br />

testi: l’unico era il vecchio manuale<br />

di Giovanni Secco Suardo (Secco<br />

Suardo 1866). Il disegno di Giuseppe<br />

Bottai cercava di portare a<br />

compimento un progetto culturale<br />

che aveva da sempre caratterizzato<br />

il suo impegno intellettuale e che<br />

aveva trovato corpo nelle ipotesi<br />

progettuali di Giulio Carlo Argan e<br />

Cesare Brandi, i grandi strateghi<br />

di questo percorso, che fu consacrato<br />

nella legge 22 luglio 1939, n.<br />

1240, “Creazione del Regio Istituto<br />

Centrale del restauro presso il ministero<br />

dell’Educazione Nazionale”<br />

(Crova 2012).<br />

Nasce così una struttura pubblica di<br />

ricerca e di riferimento per l’intera<br />

Nazione, derivata dalla necessità<br />

di ricondurre l’ambito del restauro<br />

su un terreno metodologico multidisciplinare<br />

in cui risultassero fondamentali<br />

le discipline storiche,<br />

ma anche quelle sperimentali. Tra i<br />

tanti esempi di innovazione nel restauro,<br />

l’utilizzo dei raggi X, nel gabinetto<br />

radiografico, per lo studio e<br />

l’indagine diagnostica non invasiva<br />

delle opere d’arte, o le sperimentazioni<br />

fatte in ambito fisico, di cui<br />

è esempio la sala delle esposizioni,<br />

che doveva servire anche per le<br />

esperienze termiche sulle sostanze<br />

dei quadri restaurati. Il locale<br />

era provvisto di finestre rivestite in<br />

vetri termo-lux, un tipo di illuminazione<br />

progettata appositamente<br />

per le opere d’arte, un impianto<br />

di riscaldamento, refrigerazione e<br />

ventilazione, che oltre al funziona-<br />

Fig. 2 - Villa dei Quintili. Particolare dell’area centrale, con l’individuazione delle zone interessate dai<br />

cantieri didattici (Rielaborazione grafica dell’A.).<br />

Fig. 3 - Villa dei Quintili. Ambiente R 2, Xystus (2011). Stato attuale dopo gli interventi di conservazione<br />

(Foto dell’A.).

dove i “nuovi vandali”, come li definiva, stavano tramando<br />

una realizzazione residenziale (Cederna 1953). Inizia così<br />

una campagna di informazione massiccia che produrrà come<br />

effetti la nascita di un grosso fermento del mondo culturale<br />

che porterà, forse colpevolmente essendo trascorsi<br />

trent’anni, alla nascita del Parco Regionale dell’Appia Antica.<br />

Poco, rispetto a un territorio la cui importanza ha un<br />

valore mondiale e che solo nel 2016 ha visto la nascita del<br />

Parco archeologico dell’Appia Antica come istituto autonomo,<br />

dando ora quel rilievo internazionale al giacimento nel<br />

cui perimetro rientra la Villa dei Quintili.<br />

Fig. 4 - Villa dei Quintili. Area delle Piccole Terme (2017), prima<br />

dell’intervento di restauro (Foto dell’A.).<br />

mento normale, permetteva di raggiungere temperature al<br />

disotto e al disopra dei 25° centigradi. Si era compiuta così<br />

una sala unica nel suo genere, mai realizzata al mondo presso<br />

la sede del San Francesco di Paola, progettata da Silvio<br />

Radiconcini (Crova 2012).<br />

IL PARCO ARCHEOLOGICO DELL’APPIA ANTICA<br />

In questo contesto culturale, all’inizio degli anni Cinquanta<br />

dalle pagine de “Il Mondo”, Antonio Cederna iniziava la<br />

sua battaglia contro gli speculatori che volevano lottizzare<br />

e distruggere con piani edilizi molto invasivi quel lembo di<br />

territorio che è oggi il Parco archeologico dell’Appia Antica.<br />

Egli definiva questa porzione di area romana “[…] un<br />

monumento unico da salvare religiosamente intatto, per la<br />

sua storia e per le sue leggende, per le sue rovine e per i<br />

suoi alberi, per la campagna e per il paesaggio, per la vista,<br />

la solitudine, il silenzio, per la sua luce, le sue albe e<br />

i suoi tramonti […]. Andava salvata religiosamente perché<br />

da secoli gli uomini di talento di tutto il mondo l’avevano<br />

amata, descritta, dipinta, cantata, trasformandola in realtà<br />

fantastica, in momento dello spirito, creando un’opera<br />

d’arte di un'opera d’arte: la via Appia era intoccabile, come<br />

l’Acropoli di Atene”, ricordando anche la Villa dei Quintili,<br />

Fig. 5 - Villa dei Quintili. Area R 19 (2021). Stato attuale dopo gli interventi<br />

di conservazione (Foto dell’A.).<br />

LA VILLA DEI QUINTILI<br />

Fu costruita dai fratelli Sesto Quintilio Condiano e Sesto<br />

Quintilio Valerio Massimo, rappresentanti di una delle più<br />

illustri famiglie dell’epoca, gli Antonini, consoli nel 151<br />

d.C., la cui attribuzione deriva da alcune fistule acquarie di<br />

piombo con inciso il loro nome, ritrovate da Antonio Nibby<br />

nel corso degli scavi condotti nel 1828 (Paris, Frontoni, Galli<br />

2019). Divenne in seguito proprietà dell’imperatore Commodo,<br />

che nel 182 d.C. fece uccidere i fratelli Quintili, con<br />

il pretesto di una congiura nei suoi confronti.<br />

L’importanza storica del sito lungo la via Appia, sta nel conservare<br />

ancora uno dei più ricchi patrimoni storico monumentali<br />

del mondo antico, salvatosi miracolosamente, per<br />

l’ambito romano, all’interno della espansione edilizia della<br />

città moderna. La lunga campagna di stampa promossa da<br />

Antonio Cederna (dal 1953 al 1965) e condotta con l’aiuto di<br />

Italia Nostra, contro la speculazione edilizia nella zona archeologica<br />

dell’Appia Antica, porta l’area ad essere inserita<br />

e tutelata nel PRG del 1965 come patrimonio pubblico con<br />

vincolo di inedificabilità. Nel 1979 l’allora sindaco Giulio<br />

Carlo Argan fa propria la proposta di creare un grande Parco<br />

Archeologico nel centro di Roma, che si dovrà collegare<br />

con quello dell’Appia Antica. Cominciano così e si fanno più<br />

incisivi i provvedimenti di tutela e di esproprio, anche se<br />

bisogna aspettare il 1988 perché la Regione Lazio approvi<br />

l’istituzione del Parco Regionale dell’Appia Antica, del quale<br />

Antonio Cederna fu il primo Presidente (Crova 2018).<br />

Il complesso della Villa, ha una tipologia che dipende dallo<br />

spazio dato all’estro dell’architetto e al gusto dei committenti,<br />

mentre la scelta del sito, in un contesto residenziale<br />

come questo, ha certamente condizionato il tipo di pianta<br />

nell’esigenza di armonizzarla con il paesaggio. L’impressione<br />

che si ha della villa, allo stato attuale delle conoscenze,<br />

con i suoi ricchi apparati decorativi e l’abbondanza degli<br />

impianti per ogni genere di conforto, è che si tratti di una<br />

grande residenza di ozio, dove la piacevolezza del luogo<br />

favoriva la distensione e la distrazione dagli impegni di governo.<br />

Nel 1985 lo Stato ha acquisito al patrimonio pubblico 24<br />

ettari di un complesso archeologico molto più ampio con i<br />

fondi della legge speciale su Roma, grazie al Soprintendente<br />

Adriano La Regina (dirigente della Soprintendenza Archeologica<br />

di Roma), esercitando il diritto di prelazione nei confronti<br />

del privato. Da allora i primi interventi con la legge<br />

Roma Capitale, quindi i più importanti lavori con i fondi del<br />

Grande Giubileo 2000 che hanno permesso di aprire definitivamente<br />

al pubblico il sito, attrezzato di tutti i servizi;<br />

altri finanziamenti a seguire e un’opera di manutenzione<br />

programmata costante hanno consentito la crescita della<br />

conoscenza dell’impianto e una buona conservazione.<br />

SCAVI E CANTIERI DIDATTICI<br />

Gli scavi della villa, la più estesa del suburbio romano, hanno<br />

perciò una storia recente, che parte nel 1985, momento<br />

nel quale inizia la fase di definizione progettuale di una<br />

serie di campagne di scavo che interessano il sito con un<br />

12 ArcheomaticA N°3 settembre <strong>2022</strong>

Tecnologie per i Beni Culturali 13<br />

metodico intervento a partire dal 1998, con il grande progetto<br />

per il Giubileo del 2000. A questa prima fase, ne sono<br />

seguite altre tre, 2002-04, 2007-09 e 2017-18, che hanno<br />

permesso di portare alla luce gran parte del complesso della<br />

villa, per un’estensione di circa 22.000 mq, facendo emergere<br />

testimonianze nei settori della residenza, nel settore<br />

termale, nei giardini e presso il grande ninfeo (fig. 1).<br />

All’interno di queste fasi di scavo, l’Istituto Centrale per il<br />

Restauro è stato coinvolto in cinque diverse occasioni (fig.<br />

2), collaborando con la propria attività di consulenza e didattica<br />

alle fasi di restauro di alcune parti del complesso<br />

della Villa, con un’azione sinergica con la Soprintendenza<br />

Archeologica di Roma, coordinata da Rita Paris e Maria Grazia<br />

Filetici con Gisella Capponi, e la Scuola di Specializzazione<br />

in Beni architettonici e del paesaggio della “Sapienza”<br />

Università di Roma diretta da Giovanni Carbonara e in<br />

seguito da Daniela Esposito (Crova 2021).<br />

Tralasciamo le due esperienze presso il complesso di Santa<br />

Maria Nova, tre ettari di campagna romana costellata di ruderi<br />

che ruotano intorno a un antico casale, oggi divenuto<br />

museo multimediale, lasciata in totale abbandono per circa<br />

10 anni e occupata abusivamente da comunità di clandestini,<br />

fino all’acquisto da parte dello Stato avvenuto nel 2006,<br />

per soffermarci sui tre cantieri che, a partire dall’anno<br />

2011, hanno interessato la Villa dei Quintili (Frontoni 2012).<br />

Il primo intervento (2011), in collaborazione con la Scuola di<br />

Specializzazione in beni architettonici e del paesaggio della<br />

“Sapienza”, ha interessato l’area R2 (fig. 3) nel settore<br />

nord-orientale del nucleo centrale della Villa, lo xystus, un<br />

corridoio secondario, anticamente coperto, che collegava<br />

i settori principali della zona residenziale con il giardino<br />

e l’ippodromo. Il complesso di lavori qui condotti è stato<br />

finalizzato a realizzare opere di consolidamento della muratura,<br />

dei rivestimenti di lastre di marmo distaccate (anche<br />

di diversi cm.) lungo la parete orientale del corridoio lungo<br />

circa 15 metri. I problemi di degrado erano dettati da fenomeni<br />

legati principalmente all’azione dell’acqua, in quanto<br />

la caduta della volta di copertura aveva prodotto l’esposizione<br />

delle murature agli agenti atmosferici; in particolare,<br />

la presenza di discontinuità nelle murature favoriva lo<br />

scorrimento delle acque meteoriche. Si è così proceduto a<br />

interventi mirati e calibrati, che hanno permesso di reintegrare<br />

le murature, creando quegli scoli per le acque che ne<br />

favorissero la raccolta in punti preordinati; la riadesione al<br />

supporto degli elementi di rivestimento distaccati, avvalendosi<br />

di argilla espansa, consolidata con iniezioni di malta<br />

per far riaderire le parti riducendo i vuoti presenti nel riempimento<br />

di argilla. Il tutto completato con uno scivolo per<br />

le acque, con funzione protettiva.<br />

Il secondo intervento (2017), anche questo in collaborazione<br />

con la Scuola di Specializzazione in beni architettonici e<br />

del paesaggio della “Sapienza”, ha invece interessato un’area<br />

venuta alla luce nel corso della campagna di scavi della<br />

metà degli anni Ottanta, le Piccole Terme, costituita da una<br />

successione di ambienti, interconnessi da canali di adduzione<br />

ed espulsione delle acque, che erano ad uso e funzione<br />

delle vasche termali (Fig. 4). Il periodo piuttosto lungo<br />

di abbandono dell’area, seguente alla sua scoperta, aveva<br />

prodotto diversi fenomeni patologici di degrado, quali la disgregazione<br />

dei letti di malta, la patina biologica rinvenuta<br />

sia sulla superficie dei blocchi di peperino che sulle cortine,<br />

il deposito superficiale di varia natura, polvere, terra, detriti<br />

e altre forme di materiale organico e inorganico, che<br />

negli anni si era depositato su tutte le superfici, la perdita<br />

di elementi in laterizio e in tufo, la presenza di vegetazione<br />

di varia natura, la frattura del paramento murario dell’emiciclo<br />

con conseguente parziale rotazione di una parte del<br />

paramento stesso.<br />

Fig. 6 - Villa dei Quintili. Area R 20 (2021). Stato attuale dopo gli interventi<br />

di conservazione (Foto dell’A.).<br />

L’intervento, abbastanza complesso rispetto a quello del<br />

2011, ha interessato una serie di operazioni ampie, prevedendo<br />

la disinfestazione e la disinfezione della vegetazione,<br />

procedendo poi con la fase della pulitura effettuata<br />

tramite la rimozione manuale della vegetazione infestante<br />

dalla struttura muraria antica, orizzontale e verticale. Allo<br />

stesso tempo è stata eseguita la rimozione dei depositi incoerenti<br />

dalle creste murarie (terra, detriti, laterizi, tufi o<br />

malte distaccate, polvere). Si è poi proceduto al consolidamento<br />

delle murature, realizzato in modo mirato in funzione<br />

del problema (risarcitura delle fratture, reintegrazioni<br />

murarie, interventi di scuci e cuci, realizzazione di bauletti<br />

sommitali delle creste murarie con fini protettivi).<br />

Fig. 7 - Villa dei Quintili. Area S 14. Vista zenitale (da Frontoni, Galli,<br />

Paris 2020, p. 242 fig. 3).

le pareti tracce di affresco con larghe fasce rosse che delimitano<br />

campi bianchi, intonaco che arriva fino al pavimento<br />

senza zoccolatura, tranne che nell’angolo settentrionale.<br />

L’intervento di restauro ha interessato, infine, l’ambiente<br />

(S14), scavato nel corso nell’ultima campagna (2017-18) che<br />

ha riportato alla luce i carceres (gabbie di partenza per i<br />

cavalli) del circo e una delle due torri che ne erano parte<br />

funzionale (Figg. 7-8). Il complesso oggetto di restauri è<br />

stato costruito sopra i carceres del circo attribuito all’età<br />

di Commodo (161-192 d.C.) e datato all’età dei Gordiani (III<br />

secolo) grazie a un bollo impresso in una malta di alloggiamento<br />

di una fistula aquaria di una delle cannelle; l’area è<br />

stata trovata rasata e obliterata da un impianto per la produzione,<br />

la degustazione e la conservazione del vino (Frontoni,<br />

Galli, Paris, 2020). Si trattava di un ambiente particolarmente<br />

lussuoso, che presentava rivestimenti parietali<br />

e pavimentali in opus sectile; di questi ultimi sono ancora<br />

visibili tracce delle tarsie geometriche in marmi pregiati.<br />

L’ipotesi plausibile per la ripavimentazione dell’ambiente<br />

riferibile alla degustazione e al simposio (S14), con taglio<br />

che risparmia solo il rivestimento marmoreo lungo la parete<br />

occidentale, è ancora in corso di studio (Frontoni, Galli,<br />

Paris, 2020).<br />

Fig. 8 - Villa dei Quintili. Area S 14 (2021). Stato attuale dopo gli interventi<br />

di conservazione (Foto dell’A.).<br />

In ultimo, la pulitura di un canale di scolo ha permesso di<br />

determinare che questo servisse, come ipotizzato, da deflusso,<br />

facendo emergere l’originale pavimentazione in<br />

mattoni bipedali e cocciopesto, permettendo di fare ulteriori<br />

deduzioni sul funzionamento di questo ambiente e di<br />

quelli ad esso connessi.<br />

L’ultimo intervento (2021) fa parte di una convenzione tra<br />

il Parco archeologico dell’Appia Antica, con il Direttore,<br />

Simone Quilici, e la responsabile dell’area, Clara Spallino,<br />

e l’I.C.R., con la Direttrice Alessandra Marino, che ha<br />

interessato la revisione degli interventi già condotti negli<br />

ambienti R19 ed R20 (Figg. 5-6), venuti alla luce nel corso<br />

della campagna di scavi 2002-2004 nella zona residenziale<br />

del complesso della Villa, là dove si trova un’importante<br />

pavimentazione in opus sectile.<br />

Il primo ambiente (R19) è una sala rettangolare di m. 9,50 x<br />

6,00, con mattonelle realizzate in ardesia, palombino giallo<br />

antico, con una zoccolatura in ardesia di cm. 31 di altezza e<br />

listello in palombino di cm. 2 di altezza. Il vano è realizzato<br />

in opera mista (scaglioni di basalto e cinture laterizie) ed è<br />

dotato di intercapedine sotto al pavimento e lungo il lato<br />

breve meridionale per il sistema di riscaldamento azionato<br />

dal piccolo ambiente ipogeo a nord. Un particolare affresco<br />

dal fondo tra il nero e l’azzurro, del quale rimangono sul<br />

posto alcuni lacerti, rappresentava con molta probabilità<br />

scene di giardino, come attestato sui frammenti recuperati<br />

durante gli scavi. Un bollo laterizio ritrovato nei mattoni<br />

del piano superiore dell’ipocausto fissa al 123-125 d.C. il<br />

terminus ad/post quem per la messa in opera del pavimento<br />

(Galli, Frontoni 2015).<br />

Il secondo ambiente (R20), di transito, è caratterizzato da<br />

una pavimentazione in elementi di ardesia (quadrati grandi<br />

cm 29,7 x 29,7 e piccoli cm 7 x 7,5) e bardiglio (cm 29,7<br />

x 15,5). La piccola sala raccorda il settore termale con la<br />

stanza più appartata e riscaldata (R19), forse un oecus-diaeta<br />

invernale. Non è dotata di riscaldamento e reca lungo<br />

CONCLUSIONI. TRA INNOVAZIONE E TRADIZIONE<br />

L’attività condotta presso il complesso della Villa dei Quintili,<br />

fa emergere la complessità di un cantiere di restauro<br />

archeologico, dove diverse figure partecipano all’attività<br />

conservativa, ognuna con compiti precisi, importanti per il<br />

perseguimento dell’obbiettivo finale, il progetto di restauro.<br />

Se da un lato emerge nella fase preventiva l’importanza<br />

di un approccio legato ad una metodologia tradizionale di<br />

intervento, prima fra tutte l’osservazione diretta dei manufatti,<br />

la stesura di eidotipi di studio, l’indagine diretta<br />

con la restituzione digitale del rilievo metrico, cui segue<br />

in quella progettuale e di cantiere con l’impiego di malte<br />

realizzate in opera, o quello di materiale in taluni casi reperito<br />

in situ, il cantiere di restauro non è al tempo stesso<br />

scevro dalla necessità di essere accompagnato da indagini<br />

diagnostiche di laboratorio, dove l’innovazione ha un ruolo<br />

determinante per la possibilità di ottenere risultati prima<br />

solo immaginabili. Così, nei diversi campi d’azione, nelle<br />

analisi di tipo chimico, con l’utilizzo della stratigrafia al microscopio<br />

ottico, i diffrattometri a raggi X di ultima generazione,<br />

l’analisi delle sezioni sottili, sulla scorta di prelievi di<br />

campioni fatti sul posto. A queste si aggiungono le indagini<br />

fisiche, tra le quali per esempio, l’impiego della termografia,<br />

metodologia impiegata presso i laboratori dell’I.C.R. già<br />

a partire dagli anni Settanta del secolo passato, per la felice<br />

intuizione di Giovanni Urbani, che seppe cogliere l’utilità<br />

nel campo del restauro di un tipo di indagine prima ad uso<br />

e consumo del campo bellico, medicale o addirittura criminologico<br />

(Fabretti 2021).<br />

Oggi non possiamo avere la presunzione di replicare materiali<br />

antichi, perché non abbiamo più quegli elementi che<br />

ne permettevano la realizzazione. Piuttosto la ricerca e la<br />

tecnologia, hanno favorito la produzione di materiali che<br />

consentono di crearne altri con caratteristiche spesso migliori,<br />

ma sempre compatibili con quelli antichi, nell’ottica<br />

dell’adagio che il restauro debba essere minimo, reversibile,<br />

distinguibile e compatibile da un punto di vista chimico e<br />

fisico con la materia dell’opera d’arte. Perciò l’innovazione<br />

va intesa quale ricerca di nuove soluzioni, che siano alla<br />

base del lavoro che quotidianamente è sperimentato presso<br />

l’I.C.R.<br />

14 ArcheomaticA N°3 settembre <strong>2022</strong>

Tecnologie per i Beni Culturali 15<br />

Bibliografia<br />

Argan G.C. (1938), Restauro delle opere d’arte.<br />

Progettata istituzione di un Gabinetto Centrale del<br />

restauro, Relazione al Convegno dei Soprintendenti<br />

(Roma, 4-6 luglio 1938), in le Arti, 2, 133-137.<br />

Carpignoli G., Folcini C., Marini F., Nugara C., Sanzaro<br />

D., Ventura G. (2017), Villa dei Quintili, Piccole Terme,<br />

XVI Cantiere didattico, Scuola di Specializzazione in<br />

beni architettonici e del paesaggio, “Sapienza” Università<br />

di Roma, a.a. 2016-17.<br />

Cederna A. (1958), I gangsters dell’Appia, in Il Mondo,<br />

8 settembre, 6-7.<br />

Crova C. (2012), L’I.C.R. e la nascita della Scuola italiana<br />

del Restauro, in Palladio, Rivista di storia dell’architettura<br />

e restauro, (50), 105-130.<br />

Crova C. (2018), Il ruolo di Italia Nostra e delle Associazioni<br />

portatrici di interessi diffusi nella tutela e nella<br />

valorizzazione del patrimonio culturale, in Territori<br />

della Cultura, (32), 74-93.<br />

Crova C. (2021), Il cantiere didattico nella formazione<br />

dello specialista restauratore. Teoria e metodi di un’attività<br />

multidisciplinare, in Realtà dell’architettura fra<br />

materia e immagine. Per Giovanni Carbonara. Studi e<br />

ricerche, a cura di Esposito D., Montanari V., 2 voll.,<br />

l’Erma di Bretschneider: Roma, vol. II, nn. 73-74, 473-<br />

478, (Quaderni dell’Istituto di Storia dell’Architettura,<br />

nn. 73-74).<br />

Fabretti G. (2021), Le potenzialità operative dell’uso,<br />

combinato e coordinato, delle tecniche d’indagine<br />

multispettrale di Controllo non Distruttivo (C.n.D.)<br />

nell’ispezione dei diversi strati costituenti il sistema<br />

di superficie, in La diagnostica artistica e i laboratori<br />

scientifici, Giornata formativa (I.C.R., Roma 22 novembre<br />

2021), s.e.: Roma.<br />

Frontoni R. (2012), S. Maria Nova, in Forma Vrbis, XVII,<br />

(2), 45-48.<br />

Frontoni C., Galli G., Paris R. (2020), Via Appia Antica:<br />

nuove scoperte alla Villa dei Quintili, in AISCOM, Atti<br />

del XXV Colloquio dell’Associazione Italiana per lo Studio<br />

e la Conservazione del Mosaico, (Reggio Calabria,<br />

13-16 marzo 2019), a cura di Cecalupo C., Erba M.E.,<br />

XXV, Quasar: Roma, 235-245.<br />

Galli G., Frontoni R., (2015), Repertorio dei pavimenti<br />

in opus sectile dalla Villa dei Quintili, in AISCOM, Atti<br />

del XX Colloquio dell’Associazione Italiana per lo Studio<br />

e la Conservazione del Mosaico, (Roma, 19-22 marzo),<br />

a cura di Angelelli C., Paribeni A., XX, Scripta Manent<br />

Edizioni: Roma, 149-160.<br />

Labruzzi C. (1784), Via Appia illustrata ab urbe Roma<br />

ad Capuam limite noto Appia longarum teritur regina<br />

viarum, s.l.: s.e.<br />

Paris R. Frontoni R., Galli G., (2019), Via Appia. Villa<br />

dei Quintili, Santa Maria Nova, Roma: Electa.<br />

Secco Suardo G., (1866), Manuale ragionato per la parte<br />

meccanica dell’Arte del Restauratore di dipinti, Tipografia<br />

di Pietro Agnelli: Milano<br />

Sitografia<br />

https://www.facebook.com/parcoappiaantica<br />

Abstract<br />

As part of the conservation projects that have affected the Villa dei Quintili,<br />

an important role has been played by the educational sites which over the<br />

last 11 years have seen alternating, in an interdisciplinary work between the<br />

Archaeological Superintendence of Rome and the Archaeological Park of 'Appia<br />

Antica' with the School of Specialization in Architectural and Landscape Heritage<br />

of the "Sapienza" - University of Rome and, above all, the Central Institute<br />

for Restoration.<br />

In particular, over the years the ICR has played the role of consultant for academic<br />

activities and, subsequently, of main actor in the conservation sites of<br />

a portion of the central area and the area of the Carceres, with particular<br />

reference to the conservation of opus sectile that are found here, the starting<br />

point for experiences that will be developed in the near future.<br />

Parole Chiave<br />

Villa dei Quintili; Piccole Terme, Cantieri didattici; Restauro; Valorizzazione<br />

Autore<br />

Cesare Crova<br />

cesare.crova@beniculturali.it<br />

Dottore di Ricerca in Conservazione dei beni architettonici<br />

Istituto Centrale per il Restauro del MiC

RESTAURO<br />

EDXRF tra analisi e imaging<br />

Nuovi intriganti sviluppi nella<br />

diagnostica dei Beni Culturali<br />

di Giovanni E. Gigante, Sergio A. Barcellos Lins<br />

La fluorescenza dei raggi X (Energy<br />

dispersive), EDXRF, probabilmente la più<br />

utilizzata tecnica analitica per lo studio<br />

dei materiali e delle tecniche nel campo<br />

dei Beni Culturali da più di tre decenni,<br />

sembra non volersi mai fermare riservando<br />

sempre novità di notevole interesse.<br />

Dopo essere stata una tecnica analitica<br />

di laboratorio [1] ed essere successivamente<br />

una delle prime impegnate nelle<br />

analisi non distruttive, anche delle opere<br />

d’arte [2], è divenuta dagli anni Novanta<br />

dello scorso secolo la tecnica di analisi in<br />

situ per eccellenza, grazie allo sviluppo di<br />

sistemi mobili e portatili [3], che hanno<br />

seguito la progressiva miniaturizzazione<br />

dei loro componenti di base ossia: (i) i rivelatori,<br />

(ii) i tubi radiogeni ed infine (iii)<br />

l’elettronica di acquisizione e di elaborazione<br />

dei dati (vedi Figura 1) [4].<br />

Ciò che è accaduto negli ultimi anni è stato uno sviluppo<br />

sorprendente, almeno per i non addetti ai lavori,<br />

che sembra quasi aver cambiato pelle alla fluorescenza<br />

a raggi X, divenendo una tecnica di produzioni di immagini<br />

(mappe elementali – vedi Figura 2) e non più di analisi<br />

degli elementi, anche in alcuni casi quantitativa, come per<br />

i metalli. Questo cambiamento sembra essere accolto con<br />

estremo favore dalla maggioranza degli addetti ai lavori che<br />

preferiscono le immagini ai numeri.<br />

È quasi inutile presentare la Fluorescenza dei Raggi X<br />

(EDXRF) ai lettori di questa rivista che hanno un livello di<br />

conoscenza delle tecniche abbastanza elevato, comunque<br />

possiamo in breve presentarla indicando quali sono i suoi<br />

più comuni impieghi nella diagnostica per i Beni Culturali.<br />

La EDXRF è impiegata soprattutto per la diagnostica su superfici<br />

dipinte, metalli, ceramiche, e vetri; per identificare,<br />

tramite l’analisi degli elementi, i materiali (ad esempio<br />

i pigmenti) utilizzati, i processi di restauro o di degrado,<br />

le tecnologie di produzione adoperate o anche per rivelare<br />

elementi spuri che potrebbero portare a identificare il<br />

manufatto come un falso [5]. Grazie alla disponibilità di<br />

sistemi mobili e/o portatili le indagini vengono in genere<br />

effettuate in situ utilizzando opportuni sistemi di posizionamento.<br />

La EDXRF può essere utilizzata in modalità non<br />

distruttiva, anche se occorre avere qualche cautela nella<br />

16 ArcheomaticA N°3 settembre <strong>2022</strong>

Tecnologie per i Beni Culturali 17<br />

valutazione dei risultati, in quanto la superficie dei manufatti<br />

e’ fortemente disomogenea per presenza di più fasi o<br />

di stratificazione (come per le superfici dipinte).<br />

La radiazione impiegata nell’eccitazione della fluorescenza<br />

e’ a raggi X, che, alle intensità tipiche utilizzate nella<br />

gran parte degli strumenti attualmente in uso, non producono<br />

danni sull’opera (ma anche sugli operatori), se si<br />

adottano le corrette misure di protezione. L’identificazione<br />

degli elementi avviene mediante la rivelazione dei fotoni<br />

(raggi X) che vengono prodotti a seguito dell’eccitazione<br />

dei singoli atomi che emettono, a secondo dell’elemento,<br />

fotoni di una determinata energia. Tali energie, almeno<br />

per le righe caratteristiche K ed L degli elementi normalmente<br />

nel caso di Beni Culturali, non dipendono dal composto<br />

cui l’elemento è legato.<br />

Il processo con il quale avviene l’identificazione e l’eventuale<br />

quantificazione dei vari elementi (componenti), è<br />

eminentemente statistico, per cui, in genere, un po’ come<br />

accade per gli scrutini elettorali, occorre attendere tempo<br />

prima di avere indicazioni valide e un tempo più lungo per<br />

avere risultati certi. Sempre seguendo la precedente analogia<br />

questi tempi sono minori per gli elementi più abbondanti<br />

e decisamente maggiori se l’elemento è minoritario.<br />

Questo fa della EDXRF uno strumento difficile da impiegare<br />

se non si ha una buona conoscenza della tecnica. In particolare,<br />

come accade in diagnostica medica, occorre quasi<br />

sempre un esperto che legga ed interpreti i dati in quanto i<br />

risultati difficilmente si leggono da soli; un esperto scientifico<br />

abituato a leggere i risultati EDXRF su superfici dipinte<br />

vede molte più cose di un non esperto, anche se professionalmente<br />

ben qualificato come può essere un restauratore<br />

o uno storico. In qualche modo si può affermare come sia<br />

l’uso che fa la funzione, evocando così la famosa teoria<br />

evoluzionistica di Lamarck. Questo è quello che sicuramente<br />

è accaduto con la EDXRF, che, essendo stata impiegata<br />

massicciamente per lo studio dei materiali antichi, ha<br />

generato una conoscenza che ha permesso di considerarla<br />

attualmente come una tecnica diagnostica dalla quale non<br />

si possa piu’ prescindere in tali studi.<br />

Quello che bisogna capire è che molto spesso la possibilità<br />

di fare un’analisi quantitativa è fortemente limitata dalla<br />

disomogeneità del campione analizzato, piuttosto che dallo<br />

strumento di misura. Questo ha determinato la spinta a<br />

ideare tecniche di microanalisi in molti casi con la possibilità<br />

di generare immagini microscopiche: emblematico è il<br />

caso della microscopia elettronica a scansione (SEM), che<br />

può essere considerata attualmente la tecnica da cui partire<br />

per studiare materiali disomogenei e compositi anche<br />

su scala nanometrica [6]. Qualcuno sicuramente ricorderà<br />

che nello sviluppo del SEM il punto di partenza è stata la<br />

considerazione che la microscopia classica aveva dei limiti<br />

teorici per la risoluzione laterale; limiti che sarebbe stato<br />

possibile superare solo costruendo microscopi a raggi<br />

X che, avendo una minore lunghezza d’onda, avrebbero<br />

consentito di superarli fino a portarli sotto al micron. Tali<br />

microscopi sono stati costruiti con l’impiego di sorgenti X<br />

molto avanzate come la Luce di Sincrotrone [7], essi non<br />

sono però divenuti strumenti di uso comune almeno nelle<br />

analisi di routine e comunque non per la realizzazione<br />

di strumentazione portatile. Quello che è accaduto per la<br />

EDXRF è naturalmente un’altra storia, che sicuramente si<br />

è sviluppata grazie all’esempio di ciò che è stato fatto con<br />

la SEM. Le mappe elementali, e la loro grande utilità nello<br />

studio di materiali disomogenei [8], sono state create con<br />

le tecniche SEM che permettono di combinare la grande<br />

Fig. 2 - Le mappe elementali sono prodotte utilizzando un singolo picco<br />

di fluorescenza. Quindi su un dipinto che contiene diversi pigmenti ne<br />

vengono prodotte numerose in una singola scansione.<br />

capacità di fare immagini microscopiche con la capacità di<br />

crearne utilizzando la microanalisi a raggi X. Quindi il segreto<br />

è quello di abbinare immagini in alta risoluzione a mappe<br />

elementali. Con la SEM ciò è possibile con un unico strumento,<br />

mentre al momento con la macro XRF (MA-XRF) si può<br />

fare utilizzando, ad esempio, immagini in alta risoluzione o<br />

addirittura prodotte con microscopi. In ogni caso, a scanso<br />

di equivoci, con le attuali tecniche di scansione con XRF si<br />

raggiungono su scale millimetriche (ma con la possibilità di<br />

scansionare aree molto estese, anche di metri quadri).<br />

Lo sviluppo dei sistemi MA-XRF e’ avvenuta, a partire dal<br />

2011, grazie agli avanzamenti tecnologici con l’introduzione<br />

dei rivelatori Silicon Drift (SDD) e la estrema miniaturizzazione<br />

delle sorgenti radiogene [9, 10]. Anche gli sviluppi<br />

della robotica e la miniaturizzazione delle catene di conteggio<br />

hanno facilitato la realizzazione di tali scanner (Figura<br />

3).<br />

I numeri che sono alla base di questo sviluppo tecnologico<br />

sono: (i) milioni di conteggi al secondo che è possibile<br />

acquisire con uno o più rivelatori SDD, (ii) elevati flussi di<br />

Mappe<br />

elementali<br />

Fig. 3 - Miniaturizzazione<br />

di serie dei componenti.

Fig. 4 - Lo scanner è composto da diversi moduli, come mostrato in<br />

figura. Il più ingombrante è il sistema di scansione le cui dimensioni<br />

possono essere ridotte moltissimo, se si fa la scansione di un oggetto<br />

piccolo (vedi il riquadro in alto a sinistra).<br />

raggi X, eventualmente concentrabili su superfici piccole<br />

mediante opportune ottiche, che è possibile ottenere con<br />

sorgenti radiogene di dimensioni molto ridotte e di bassa<br />

potenza, che possono rimanere accese per ore senza deteriorarsi,<br />

(iii) velocità di scansione > 2 mm/s che significa<br />

fare 2 cm2 al minuto (quindi un foglio A4 in poco più di<br />

otto ore e mezzo) grazie alla completa robotizzazione dei<br />

sistemi di scansione. Questi numeri saranno sicuramente<br />

migliorati anche se è difficile pensare si possa scansionare<br />

un foglio A4 in meno di un minuto come attualmente può<br />

fare uno scanner ottico.<br />

Come si arriva a questi numeri? I singoli spettri sono acquisiti<br />

in meno di 300 ms (si può arrivare a tempi di acquisizione<br />

minori utilizzando sorgenti di più elevata intensità)<br />

e ciascuno spettro ha in media 8260 conteggi di cui circa<br />

l’80% può essere utilizzato per informazioni relative ai vari<br />

elementi. Ovviamente, il fattore che limita il sistema è la<br />

brillanza delle sorgenti X convenzionali, che non consentono<br />

di acquisire un milione di conteggi al secondo. È utile<br />

ricordare che quando furono realizzati i primi XRF scanner<br />

utilizzando come sorgente la luce di sincrotrone, venne detto<br />

che le sorgenti convenzionali non avrebbero permesso<br />

di ottenere risultati utili. Questo nodo non si è del tutto<br />

sciolto, però l’utilità delle informazioni ottenute fa sì che<br />

si aspettino ore per avere un risultato, senza spazientirsi<br />

troppo. Queste considerazioni servono solo a mettere in<br />

evidenza che ci sono margini di miglioramento. L’impiego<br />

di più rivelatori va visto come una possibilità di aumentare<br />

l’efficienza geometrica nell’acquisizione dei fotoni emessi,<br />

anche considerando la bassa statistica dei fotoni rivelati e<br />

quindi l’utilità di migliorare la statistica dei conteggi e, infine,<br />

la sensibilità della tecnica.<br />

Legato al problema delle sorgenti è quello della risoluzione.<br />

Attualmente, utilizzando opportune ottiche a raggi X<br />

(che però riducono fortemente le intensità della sorgente)<br />

si arriva a risoluzioni intorno a 35 µm, senza ottiche<br />

si può arrivare a mezzo millimetro. Nel seguito possiamo<br />

comunque prendere un millimetro come valore di riferimento.<br />

Il problema è quello di trovare un compromesso tra le<br />

dimensioni dell’area scansionata e la risoluzione, tenendo<br />

conto dei tempi necessari per l’acquisizione dell’immagine.<br />

Possiamo fotografare un dipinto con un solo scatto perché<br />

usiamo una lente, comunque la risoluzione non è eccellente<br />

se il dipinto è grande. Usando un sistema di scansione la<br />

risoluzione migliora, anche se è difficile, con uno scanner<br />

ottico [11], arrivare alle decine di micron. Prendiamo ad<br />

esempio un’immagine scansionata a 300 ppi - va notato che<br />

nel caso di un’acquisizione è meglio parlare di ppi (point<br />

per inch) piuttosto che di dpi (dot per inch) - la distanza tra<br />

i punti (pixel) è in questo caso di ~ 85 µm. Se si acquisisce<br />

un punto per ogni millimetro, si ottiene una risoluzione di<br />

25.4 ppi, che, nel caso di un foglio A4, significa un 6.237.000<br />

di punti, quindi, di spettri acquisiti. Si tratta di una quantità<br />

di dati molto grande, che non è possibile trattare senza<br />

usare/costruire un sistema di elaborazione appropriato.<br />

Questo è quello che è stato fatto nel programma di sviluppo<br />

di scanner XRF da noi portato avanti negli ultimi tre-quattro<br />

anni. Se si volesse utilizzare una risoluzione maggiore, ad<br />

esempio di 100 µm, il numero di spettri diverrebbe 6.2 107,<br />

comportando cioe’ un tempo di tre giorni e mezzo (85 ore)<br />

per scansionare un semplice foglio A4, il che è attualmente<br />

improponibile, a meno che non si scansioni il dipinto ad una<br />

velocità molto maggiore dell’attuale. Per farlo, l’unica possibilità<br />

è quella di acquisire molti più conteggi per secondo<br />

(cps), utilizzando sorgenti molto più intense delle attuali<br />

(senza però arrivare a sorgenti che non possono essere trasportate<br />

o addirittura portate in laboratorio come quelle<br />

di luce di sincrotrone). In un moderno scanner ottico da<br />

tavolo professionale (che praticamente tutti noi abbiamo in<br />

ufficio) si usano migliaia di rivelatori che scansionano una<br />

riga alla volta ed il carrello avanza con una velocità tale<br />

da digitalizzare un foglio A4 in 10-20 s, cioè scansionando<br />

milioni di pixel al secondo. Va comunque tenuto conto che<br />

uno spettro X è composto in genere di 1024 numeri interi (di<br />

almeno 12 bit) mentre un pixel di un’immagine visibile da’<br />

tre numeri da 8 bit; quindi, un pixel in una immagine XRF ha<br />

un peso notevolmente maggiore e non sarebbe comunque<br />

trasmissibile ad una velocità di milioni di pixel al secondo,<br />

come accade per un’immagine acquisita con uno scanner o<br />

una fotocamera.<br />

Quello che abbiamo realizzato con il nostro progetto è stato<br />

uno sviluppo, che riteniamo assolutamente necessario per<br />

migliorare l’impatto degli scanner nelle indagini sui Beni<br />

Culturali e cioè la completa trasportabilità del sistema. Per<br />

ottenerla, i dispositivi di scansione (Figura 4), che sono la<br />

parte più ingombrante, sono stati ottimizzati e scomposti in<br />

moduli, in modo da rispondere in maniera più efficace alle<br />

necessità di ogni singola applicazione. Per quanto riguarda<br />

la strumentazione si sono fatte scelte conservative, evitando,<br />

ad esempio, di usare ottiche capillari, che richiedano<br />

particolare attenzione nel trasporto. Sono stati così realizzati<br />

diversi moduli di scansione di dimensioni e prestazioni<br />

notevolmente diverse. La riduzione in moduli del sistema è<br />

stata possibile soprattutto con la realizzazione di un software<br />

di acquisizione, che potesse essere facilmente utilizzato<br />

18 ArcheomaticA N°3 settembre <strong>2022</strong>

Tecnologie per i Beni Culturali 19<br />

per i diversi sistemi e consentisse una configurazione flessibile<br />

di tali sistemi (figura 5). Alcuni di tali sistemi sono completamente<br />

mobili, come quello utilizzato presso lo scavo<br />

archeologico di Koumasa nell’Isola di Creta (portato in una<br />

valigia in aereo ed assemblato in situ); altri trasportabili,<br />

come quelli utilizzati per diverse misure presso Musei e Gallerie<br />

come, ad esempio, quello utilizzato a Palazzo Barberini<br />

(Galleria nazionale d’arte antica, Roma) per la scansione<br />

completa della Fornarina di Raffaello [12,] o alla Galleria<br />

Borghese su alcuni dipinti di dimensioni più ridotte (figura<br />

6). La modularità è a nostro avviso la carta vincente.<br />

Come appaiono le mappe? Esse hanno un peso decisamente<br />

inferiore della corrispondente immagine visibile, in quanto<br />

la loro risoluzione è molto minore. Utilizzando opportune<br />

tecniche di elaborazione è possibile fare una sovrapposizione<br />

o presentarle su un video affiancate. Tenendo conto<br />

che la risoluzione normalmente impiegata per un’immagine<br />

video è di 72 dpi, una mappa elementale di 30 x 30 cm2,<br />

acquisita con una risoluzione di 50 dpi, apparirebbe, quindi,<br />

sul video con una risoluzione ottimale in un frame da<br />

10 x 10 cm. Esattamente quello che si sta vedendo con le<br />

mappe acquisite attualmente, che non appaiono sgranate<br />

sul video.<br />

Cosa può rivelare una mappa elementale ad un diagnosta,<br />

ad un restauratore, ma anche ad uno storico? La stretta connessione<br />

che c’è tra elementi chimici e pigmenti è ben nota<br />

a tutti [14]: quindi una mappa di un particolare elemento<br />

mostra la distribuzione nel piano del pigmento ad esso associato<br />

(sempre se l’associazione è univoca), o anche solo<br />

la presenza di un certo pigmento in particolari aree del dipinto.<br />

Per fare degli esempi molto semplici, la presenza di<br />

alcuni elementi caratteristici di pigmenti moderni, come lo<br />

zinco, indicano e visualizzano le eventuali zone di restauro;<br />

la presenza di un elemento-pigmento, che non corrisponde<br />

al colore che è visibile in superficie, indica la presenza di<br />

strati pigmentati nascosti e il riscontro con altre tecniche<br />

può permettere di verificarne l’ipotesi. Questo può portare<br />

a diverse conclusioni come la presenza di un sottostante dipinto,<br />

un pentimento o un restauro. Il rilevamento di forme<br />

nell’area con pigmento anomalo (che può essere fatta con<br />

mappe elementali e non con singole misure XRF) può farci<br />

propendere per un’ipotesi o l’altra.<br />

Veniamo quindi a individuare il principale merito delle mappe<br />

elementali che spostano apparentemente l’indagine diagnostica<br />

dal quantitativo-analitico al qualitativo-segnico.<br />

La stessa cosa, su una superficie dipinta, può essere individuata<br />

in maniere molto diverse, in alcuni casi l’indagine<br />

analitica risulta la modalità più semplice, sempre che<br />

il risultato sia univoco. In altri casi il risultato dell’analisi<br />

è ambiguo, per cui bisogna aiutarsi con l’individuazione di<br />

forme-segni particolari con le mappe, per arrivare ad una<br />

ipotesi più complessa. Questo non significa che la XRF, producendo<br />

immagini, divenga qualitativa, più semplicemente<br />

il procedimento diagnostico, come accade in molti altri<br />

casi, ad esempio nella diagnostica medica, passa attraverso<br />

l’analisi quantitativa dell’immagine con l’individuazione<br />

oggettiva, ed in alcuni casi morfometrica, di segni. Quindi<br />

sempre in una dimensione quantitativa.<br />

Con una singola scansione XRF si producono diverse mappe<br />

elementali (Figura 2), il che è sicuramente un grande vantaggio,<br />

ma anche un grande problema per l’interpretazione<br />

dei dati. Chi è pratico di analisi del colore sa che l’immagine<br />

di un dipinto può essere scomposta in tre immagini che<br />

corrispondono alle tre componenti cromatiche. Manipolando<br />

opportunamente tali immagini, eventualmente facendo<br />

alcune trasformazioni, è possibile fare numerose utili riflessioni<br />

e deduzioni, che possono portare a ipotesi diagnostiche<br />

o critiche molto interessanti. Ovviamente, nel caso<br />

Fig. 5 - L’organizzazione dei dati nel software XISMuS [14], sviluppato<br />

per i sistemi MA XRF, è centrata sul Datacube.<br />

del colore l’esperienza ha portato a sviluppare tecniche di<br />

elaborazione molto sofisticate ed efficaci. Nel caso delle<br />

mappe elementali prodotte con la MA-XRF si sta ancora imparando.<br />

Comunque, alcune idee sono già disponibili, come<br />

quella di effettuare sovrapposizioni di più mappe elementali<br />

tra loro o con l’immagine digitale del dipinto, o quella<br />

di fare correlazioni tra mappe in modo da verificare se due<br />

elementi caratterizzano lo stesso pigmento o due pigmenti<br />

sono impiegati insieme. Per lavorare con le mappe occorre<br />

disporre di un supporto di elaborazione efficiente [14], preferibilmente<br />

integrato con il software di acquisizione e archiviazione<br />

dei dati prodotti con lo scanner. E’ il motivo per<br />

cui molto del nostro lavoro è stato dedicato a questo scopo.<br />

Le mappe sono uno strumento straordinario per la ricostruzione<br />

delle tecniche pittoriche nel caso di superfici dipinte,<br />

ma anche di ceramiche, vetri ed in genere superfici lavorate.<br />

Ovviamente alcuni elementi sono così diffusi e abbon-<br />

Fig. 6 - Lo scanner MA XRF in funzione sulla Fornarina di Raffaello.

danti sulla superficie che è possibile intravedere le forme<br />

presenti nel dipinto. Mancano però le parti che sono state<br />

dipinte con un altro o altri pigmenti. Altre mappe sono utili<br />

perché permettono di individuare le zone in cui è stato utilizzato<br />

un pigmento eterologo o anomalo, ad esempio per<br />

un restauro o per una falsificazione. In genere nel fare le<br />

operazioni come le correlazioni o i confronti è meglio individuare<br />

un’area di interesse in modo da migliorare i risultati<br />

ottenibili e la loro lettura.<br />

Una superficie dipinta è una sovrapposizione di strati, così<br />

come sono stratificate le superfici di moltissime opere con<br />

finalità o cause molto diversificate (estetica, di protezione,<br />

di degrado). La penetrazione dei raggi X nei materiali è in<br />

genere maggiore di quella della radiazione visibile (la luce);<br />

questo è un fatto ben noto a tutti che in genere attribuiscono<br />

questa proprietà ai raggi X fin dalla loro scoperta (basti<br />

pensare alla radiografia). Quello che accade nell’intervallo<br />

di energie, cui appartengono la maggior parte delle righe X<br />

di emissione dei principali elementi, utili alle indagini diagnostiche<br />

non distruttive, è che l’assorbimento varia fortemente<br />

anche per piccole variazioni di energia dei fotoni.<br />

Queste considerazioni portano a diverse conseguenze, tra<br />

cui la prima è che l’immagine della mappa elementale non<br />

è quella del solo strato superficiale, ma ha contributi anche<br />

dagli strati più interni. Occorre notare che ciò accade anche<br />

per le immagini del visibile, anche se con modalità diverse.<br />

Basti pensare al problema dei colori più o meno coprenti ed<br />

alle velature negli affreschi. La seconda è positiva: questo<br />

assorbimento differenziale, anche di fotoni generati dallo<br />

stesso elemento con processi alternativi, ma in rapporto<br />

statistico fisso, può essere utilizzato per misurare lo spessore<br />

di uno strato superficiale [15] o, in alternativa, individuare<br />

in quale strato sta l’elemento osservato. In pratica si<br />

può stabilire se un certo pigmento è presente in uno strato<br />

più interno o in quello superficiale.<br />

Per concludere, le mappe elementali possono essere la<br />

chiave per fare un’operazione, che è stata da sempre pensata,<br />

ma mai possibile: ricostruire un dipinto partendo dai<br />

materiali che lo compongono in maniera scientificamente<br />

più rigorosa. Copiare un dipinto è un’operazione che i pittori<br />

fanno da sempre, spesso con un certo rigore: cioè utilizzando<br />