Arbeitsplan Chemie G7 - KGS Wittmund

Arbeitsplan Chemie G7 - KGS Wittmund

Arbeitsplan Chemie G7 - KGS Wittmund

Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.

YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.

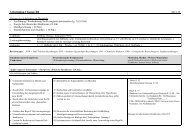

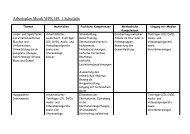

<strong>Arbeitsplan</strong> <strong>Chemie</strong> <strong>G7</strong> 2012/13<br />

Themen des Schuljahres im Überblick<br />

• Stoffe und ihre Eigenschaften/Teilchenmodell<br />

• Die chemische Reaktion<br />

• Luft und Verbrennung<br />

Lehrbuch: <strong>Chemie</strong> heute - Sekundarbereich I Schroedel 86043-8<br />

Leistungsbewertung: eine Klassenarbeit pro Halbjahr, gem. Fachkonferenzbeschluss Gewichtung ca. 1/3 schriftliche zu 2/3 sonstige u. mündliche Leistungen<br />

Im Jahrgang 7 ist verbindlich durch jede(n) Schüler(in) mindestens ein Stundenprotokoll anzufertigen, dessen Bewertung in die sonstigen<br />

Leistungen mit einfließt..<br />

Basiskonzepte StTB = Stoff-Teilchen-Beziehungen; SEB = Struktur-Eigenschafts-Beziehungen; ChR = Chemische Reaktion; EBSt = Energetische Betrachtung bei Stoffumwandlungen<br />

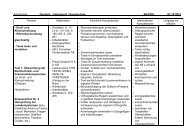

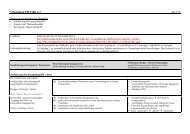

Inhaltsbezogene Kompetenz:<br />

Fachwissen<br />

Stoffe und ihre Eigenschaften/Teilchenmodell (15 Std.)<br />

Die Schülerinnen und Schüler ...<br />

wiederholen, erweitern bzw. erlernen die<br />

folgenden Stoffeigenschaften: Farbe,<br />

Geruch, Geschmack, Härte,<br />

Verformbarkeit, Löslichkeit, pH-Wert<br />

Bestimmung der Dichte von Feststoffen<br />

und Flüssigkeiten<br />

nutzen diese Eigenschaften fachgerecht<br />

bei der Erstellung eines Steckbriefes, oder<br />

bei der Analyse eines unbekannten Stoffes<br />

erklären die Aggregatzustände und das<br />

Lösen eines Stoffes mit dem Modell der<br />

kleinsten Teilchen<br />

Prozessbezogene Kompetenzen<br />

(E)rkenntnisgewinnung, (K)ommunikation, (B)ewertung<br />

(E) experimentieren sachgerecht nach Anleitung<br />

(E) beachten Sicherheitsaspekte<br />

(E) beobachten und beschreiben sorgfältig<br />

(E) erkennen und entwickeln einfache Fragestellungen, die mit Hilfe der<br />

<strong>Chemie</strong> bearbeitet werden können<br />

(E) planen einfache Experimente zur Hypothesenüberprüfung<br />

(E) entwickeln Strategien zur Trennung von Stoffgemischen<br />

(E) planen selbständig Experimente und wenden Nachweisreaktionen an<br />

(E) unterscheiden zwischen Stoffebene und Teilchenebene<br />

(E) wenden ein Teilchenmodell zur Erklärung von<br />

Aggregatzustandsänderungen an<br />

(K) protokollieren einfache Experimente<br />

(K) stellen Ergebnisse vor<br />

(K) nutzen verschiedene Informationsquellen<br />

(K) erklären chemische Sachverhalte unter Anwendung der Fachsprache<br />

Methoden, Medien / Weitere Materialien<br />

gemäß Methodencurriculum/Mediencurriculum /<br />

Fachbücher, Internet-Seiten, Software<br />

• Lehrbuch Kap. 2 und 3<br />

• Versuchsapparaturen z.B. zur Destillation oder<br />

Papierchromatographie,<br />

• Dichtebestimmung aus der Physik, Senkwaage<br />

• Konzept von Dr. Flint zur kontextorientierten<br />

Einführung von Säuren und Basen (hier allerdings nur<br />

ausgewählte Experimente)

erfahren über den Alkohol-Wasser-<br />

Versuch weitere Eigenschaften der kl.<br />

Teilchen<br />

stellen eine Übersicht homogener und<br />

heterogener Stoffgemische zusammen<br />

lernen exemplarische wichtige<br />

Trennverfahren auch in<br />

Anwendungssituationen kennen<br />

(K) stellen gewonnene Erkenntnisse im Modell dar • Alkohol-Wasser-Versuch, Erbsensamen und<br />

Leinsamen als „Teilchenmodelle“<br />

(E) unterscheiden zwischen Einstoff und Gemisch<br />

(B) stellen Anwendungsbereiche und Berufsfelder dar<br />

(B) stellen Bezüge zur Mathematik her (proportionale Zuordnung am Bsp. der<br />

Dichte)<br />

(K) kommunizieren fachgerecht korrekt unter Anwendung neuer Begriffe<br />

• Lehrbuch Kap. 3.2<br />

(E) erkennen in Texten und Darstellungen chemische Zusammenhänge wieder • Literatur zur Abwasserreinigung (z.B. Kläranlage,<br />

Benzinabscheider, Fettabscheider…), Ölherstellung,<br />

Doping usw.<br />

Fachbegriffe: Stoffeigenschaften: Aggregatzustände, Brennbarkeit, Löslichkeit, saure, neutrale, alkalische Lösungen, Siedetemperatur, Schmelztemperatur, Umgang mit<br />

dem Gasbrenner; Trennverfahren: Papierchromatographie, Destillation.

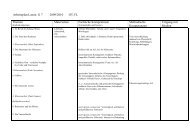

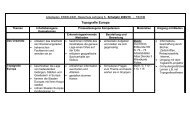

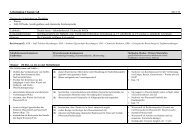

Inhaltsbezogene Kompetenz:<br />

Fachwissen<br />

Die chemische Reaktion (15 Std.)<br />

Die Schülerinnen und Schüler ...<br />

beschreiben, dass nach einer chemischen<br />

Reaktion die Ausgangsstoffe nicht mehr<br />

vorliegen und gleichzeitig immer neue<br />

Stoffe entstehen<br />

beschreiben, dass chemische Reaktionen<br />

immer mit einem Energieumsatz<br />

verbunden sind<br />

beschreiben, dass chemische Reaktionen<br />

grundsätzlich umkehrbar sind.<br />

beschreiben den prinzipiellen<br />

Zusammenhang zwischen<br />

Bewegungsenergie der<br />

Teilchen/Bausteine und der Temperatur<br />

beschreiben, dass sich Stoffe in ihrem<br />

Energiegehalt unterscheiden<br />

beschreiben, dass Systeme bei chemischen<br />

Reaktionen Energie mit der Umgebung,<br />

z.B. in Form von Wärme, austauschen<br />

können und dadurch ihren Energiegehalt<br />

verändern<br />

beschreiben die Wirkung eines<br />

Katalysators auf die Aktivierungsenergie<br />

Prozessbezogene Kompetenzen<br />

(E)rkenntnisgewinnung, (K)ommunikation, (B)ewertung<br />

(E) formulieren Vorstellungen zu Edukten und Produkten<br />

(E) planen Überprüfungsexperimente und führen sie unter Beachtung von<br />

Sicherheitsaspekten durch<br />

(E) entwickeln und vergleichen Verbesserungsvorschläge von<br />

Versuchsdurchführungen<br />

(E) erstellen Energiediagramme<br />

(E) deuten Prozesse der Energieübertragung mit dem einfachen<br />

Teilchenmodell<br />

(K) beschreiben, veranschaulichen oder erklären chemische Sachverhalte mit<br />

den passenden Modellen unter Anwendung der Fachsprache<br />

(K) aufstellen von Reaktionsschematas<br />

(K) unterscheiden Fachsprache von Alltagssprache beim Beschreiben<br />

chemischer Reaktionen<br />

(K) argumentieren fachlich korrekt über ihre Versuche<br />

(K) diskutieren Einwände selbstkritisch<br />

(K) kommunizieren fachsprachlich unter Anwendung energetischer Begriffe<br />

(B) erkennen, dass chemische Reaktionen in der Alltagswelt stattfinden<br />

(B) erkennen die Bedeutung chemischer Reaktionen für Natur und Technik<br />

(B) stellen Bezüge zur Physik und Biologie (innere Energie, Fotosynthese,<br />

Atmung) her<br />

(E) erstellen Energiediagramme <br />

Fachbegriffe exotherme und endotherme chemische Reaktionen; Aktivierungsenergie; Sauerstoffübertragungsreaktionen<br />

Methoden, Medien / Weitere Materialien<br />

gemäß Methodencurriculum/Mediencurriculum /<br />

Fachbücher, Internet-Seiten, Software<br />

Lehrbuch Kap. 4<br />

Typische Kennzeichen einer exothermen chemischen<br />

Reaktion lassen sich an der Reaktion zwischen einem<br />

Metall (Cu, Fe) und Schwefel erarbeiten.<br />

Als Beispiel für eine endotherme chemische Reaktion<br />

eignet sich blaues Kupfersulfat-Hydrat, das im Rgl.<br />

fortlaufend erhitzt wird<br />

Wärmekissen<br />

Thermische Zerlegung von Quecksilberoxid als<br />

Beispiel für eine endotherme chem. Reaktion<br />

(Erstellung eines Filmprotokolls)<br />

Lehrbuch Kap. 3 und 4<br />

Internetrecherchen, Posterpräsentationen

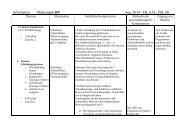

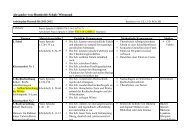

Inhaltsbezogene Kompetenz:<br />

Fachwissen<br />

Luft und Verbrennung (20 Std.)<br />

Die Schülerinnen und Schüler ...<br />

lernen die Oxidation als Reaktion mit<br />

Sauerstoff kennen, bei der Oxide<br />

entstehen<br />

erkennen langsame und schnelle<br />

Oxidationen (Rosten und Atmen)<br />

Prozessbezogene Kompetenzen<br />

(E)rkenntnisgewinnung, (K)ommunikation, (B)ewertung<br />

(E) vertiefen und erweitern ihre Kenntnisse zum Ablauf von chemischen<br />

Reaktionen<br />

Methoden, Medien / Weitere Materialien<br />

gemäß Methodencurriculum/Mediencurriculum /<br />

Fachbücher, Internet-Seiten, Software<br />

• Lehrbuch Kap.4.4<br />

• Verbrennung von Mg-Band und Eisenwolle als<br />

Beispiele für eine Oxidation<br />

• Untersuchungen an einer Kerzenflamme<br />

(E) erkennen die Bedeutung der Protokollführung für den Erkenntnisprozess • Rosten von Eisenwolle als langsame Oxidation<br />

• Quantitative Untersuchung der Zusammensetzung der<br />

Luft<br />

Erfahren die Zusammensetzung der Luft (E) zeigen exemplarisch Verknüpfungen zwischen chemischen Reaktionen im<br />

Alltag und im Labor<br />

führen Nachweisreaktionen durch (K) stellen chemische Reaktionen durch Aufstellung eines Reaktionsschemas<br />

(Wortgleichung) unter Einbeziehung des Energieumsatzes und der<br />

Aggregatzustände fachgerecht auf<br />

lernen Oxidationsvorgänge in der Umwelt<br />

kennen<br />

lernen die Reduktion als Reaktion kennen,<br />

bei der Sauerstoff abgegeben wird<br />

erkennen die Redoxreaktion als eine<br />

chem. Reaktion, bei der Oxidation und<br />

Reduktion gleichzeitig ablaufen<br />

leiten die Redoxreihe der Metalle durch<br />

Experimente ab<br />

lernen Anwendungsbeispiele von<br />

Redoxreaktionen im Alltag kennen<br />

(Metallgewinnung, Stahlerzeugung,<br />

Schweißen)<br />

(K) stellen gewonnene Daten in Emissionsdiagrammen dar bzw.<br />

(E ) nutzen diese zur Bewertung von Umweltproblemen<br />

(K) präsentieren ihre Arbeit als Team<br />

(K) argumentieren fachlich korrekt und folgerichtig über ihre Versuche<br />

(B) erkennen, dass chemische Reaktionen in der Alltagswelt stattfinden<br />

(B) erkennen die Bedeutung chemischer Reaktionen für Natur und Technik<br />

• Nachweis von Sauerstoff mithilfe der<br />

Glimmspanprobe<br />

• Verbrennungsvorgange abhängig vom jeweiligen<br />

Zerteilungsgrad (<strong>Chemie</strong> am Gartengrill)<br />

• Reduktion von Kupferoxid<br />

•<br />

• Gewinnung von Metallen ,Exkurs: Ötzi<br />

• Thermitgemisch, Stahlgewinnung,<br />

• Nachweis von Kohlenstoffdioxid mithilfe von<br />

Kalkwasser<br />

• Reduktion von Kohlenstoffdioxid mithilfe von<br />

brennendem Mg-Band<br />

▪ Redoxreaktionen mithilfe geeigneter Redoxpaare,<br />

Redoxreihe der Metalle<br />

(K) präsentieren ihre Arbeit im Team • Referate (z.B. Rauchgasreinigung,<br />

Brandbekämpfung, Schweißen ,Metallgewinnung…)<br />

• Exkurs Metalle, Legierungen<br />

Fachbegriffe: Verbrennungsprozess als chemische Reaktion, Sauerstoffübertragungsreaktionen; Nachweis von Sauerstoff (Glimmspanprobe) und Kohlenstoffdioxid<br />

(Kalkwassertrübung); Redoxreaktion